Inviare un messaggio

In risposta a:

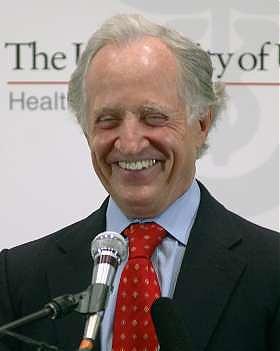

Mario Capecchi, il Nobel americano per la medicina. Dai furti durante la guerra ai segreti del Dna. Intervista di Vittorio Zucconi - a cura di pfls

In risposta a:

> Mario Capecchi, il Nobel americano per la medicina. Dai furti durante la guerra ai segreti del Dna. .... Alle ricerche di ingegneria genetica dell’italiano naturalizzato statunitense Mario Capecchi e dei britannici Martin J. Evans e Oliver Smithies il premio per la medicina

Biologia

Il secolo della vita avanza coi topi knockout

di Carlo Alberto Redi (il manifesto, 09.10.2007)

Regalo di compleanno più bello non poteva aspettarsi, Mario Capecchi. Ha dovuto attendere oltre il lecito ma alla fine è stato riconosciuto il fatto che la comunità scientifica internazionale, e l’umanità tutta, devono a lui, a Martin Evans e a Oliver Smithies l’acquisizione di un avanzamento concettuale davvero paradigmatico. Più di cinquanta anni fa, Joshua Lederberg (Nobel nel 1958) dimostrò nei batteri che un processo chiamato «ricombinazione omologa» assicura lo scambio di Dna tra sequenze simili di Dna. Mario Capecchi ha avuto la grande intuizione di introdurre Dna esogeno nelle cellule, dimostrando così la ricombinazione omologa di questo con il Dna residente. Con questa tecnica Oliver Smithies è riuscito a «riparare» i geni mutati responsabili di alcune patologie ereditarie del sangue. Tanto i lavori di Capecchi che di Smithies sono stati condotti con cellule in coltura.

All’epoca, Martin Evans è riuscito a isolare le staminali embrionali nel topo e a dimostrare (creando chimere) che queste possono originare tutti i tipi cellulari di cui è composto un individuo, ivi inclusi spermatozoi e ovociti. Grazie all’impiego della tecnica della ricombinazione omologa (e ai successivi affinamenti compiuti da Capecchi) è stato possibile generare staminali embrionali modificate geneticamente e impiegarle per creare una moltitudine di ceppi di topolini con specifici geni bersaglio spenti. Dal 1989 si è dunque aperta la possibilità di dissezionare molecolarmente, grazie ai topi knockout, lo sviluppo embrionale dei mammiferi e qualunque processo fisiologico. Ne consegue la capacità di creare modelli murini di patologie umane - oggi sono centinaia - ed una grande opportunità per le applicazioni in medicina umana.

Questa brevissima storia di come i biologi (ormai il Nobel per la medicina è vinto ben più dai biologi che dai medici) sono giunti a mettere a punto «i principi per introdurre specifiche modificazioni geniche nei topi usando le cellule staminali embrionali» (questa la motivazione della Accademia Svedese) può essere di aiuto per i nostri decisori politici. Dovrebbero, costoro, studiare questo caso per uscire da una visione naïve della ricerca biologica, visione che li porta a deliberare e erogare fondi (sempre e comunque troppo poco) in base a pregiudizi ideologici e religiosi e con metodologie degne di un fumetto comico: «ricerca applicata, ricerca guidata, altrimenti questi biologi pazzi credono di poter fare quello che vogliono». La ricerca è una, deve essere libera, ben finanziata e fatta conoscere ai cittadini affinché possano deciderne le applicazioni.

Dopo il secolo della chimica, quello della fisica, ora nel millennio delle scienze della vita le società occidentali sono basate sulla conoscenza. Il declino del nostro paese si può fermare solamente investendo nella ricerca scientifica e nei giovani che la svolgono. È ora che si dia ascolto alle parole che il biologo - nonché uno dei padri della genetica - Adriano Buzzati Traverso, con uno scritto di toccante attualità, ebbe a dire trenta anni fa: se gli italiani fossero intelligenti (investirebbero in ricerca).

Geni al tappeto per un Nobel

Alle ricerche di ingegneria genetica dell’italiano naturalizzato statunitense Mario Capecchi e dei britannici Martin J. Evans e Oliver Smithies il premio per la medicina. Negli anni Ottanta misero a punto una tecnica per produrre animali portatori di modificazioni genetiche controllate

di Luca Tomassini (il manifesto, 09.10.2007)

Prendere la mira con precisione, colpire, mettere al tappeto. Si può prendere un Nobel per questo? Si può, se si tratta di ingegneria genetica, come dimostra il conferimento ieri dell’importante premio per la medicina all’italiano naturalizzato statunitense Mario R. Capecchi e ai britannici Martin J. Evans e Oliver Smithies per aver inventato la tecnica di manipolazione genetica comunemente nota come gene targeting (letteralmente «prendere di mira un gene»). Un premio, è bene precisare, che di italiano non ha proprio nulla se non il luogo di nascita del settantenne Capecchi, Verona, che ha attraversato l’oceano alla tenera età di sette anni dopo avere ritrovato la madre, deportata a Dachau come prigioniera politica.

Prendere di mira per cambiare o sopprimere il gene stesso, che dopo il trattamento prende non a caso il nome di gene knockout, ko. Ma come fanno i ricercatori a «sferrare il colpo», entrando nel nucleo di una cellula per sistemarvi la nuova sequenza di nucleotidi? È questo nello specifico il contributo di Capecchi e Smithies, che nel corso delle loro ricerche nella prima metà degli anni ’80 compresero come sfruttare a questo fine un naturale fenomeno di modifica del Dna della cellula detto ricombinazione omologa. Scoperta nei batteri da Joshua Lederberg più di cinquant’anni fa (un risultato che gli valse il Nobel nel 1958), negli organismi a riproduzione sessuata può essere immaginata come una modificazione delle sequenze di Dna contenute nei singoli cromosomi. Si tratta di un fenomeno assolutamente spontaneo, responsabile tra le altre cose del fatto che il patrimonio genetico della prole differisce in realtà dalla «somma algebrica» di quello dei genitori, intruducendo un importante elemento di variabilità. Capecchi e Smithies compresero come sfruttare questa finestra temporale in cui il Dna si automodifica per inserire in esso sequenze di nucleotidi, ovvero nuovi geni, nuove istruzioni per la cellula. E tutto questo in vitro, cioè in un ambiente artificiale, condizione necessaria per l’individuazione (e dunque l’uso) delle cellule mutate. Insomma, una versione al naturale della tecnica del Dna ricombinante introdotta negli anni ’70 da Paul Berg, nel senso che non si fa alcun uso di enzimi che tagliano la doppia elica per poi ricucire la sequenza che si desidera inserire.

Il passo che mancava a Capecchi e Smithies per trasformare la loro scoperta nella più potente tecnica oggi disponibile di ingegneria genetica fu compiuto da Martin J. Evans. Inizialmente egli aveva concentrato la sua attenzione su cellule tumorali embrionali, che nonostante la loro provenienza potevano dare origine a qualunque tessuto. Sono esattamente le proprietà che hanno reso famose (e preziose) le cellule staminali, che Evans per primo fu in grado di produrre a partire da embrioni di topi nello stato di blastocisti, ovvero ancora poco più di un piccolo agglomerato di cellule. Queste ultime hanno l’ovvio vantaggio di essere prive dei cromosomi abnormi che rendono le cellule tumorali inutilizzabili: Evans fece di esse il veicolo per trasmettere una mutazione genetica prodotta in laboratorio a intere linee di discendenza di topi. Inserendo infatti tali cellule staminali embrionali modificate in altre blastocisti (dette a questo punto «mosaico» perché composte di cellule sia modificate sia normali), Evans fece uso di madri surrogate per produrre «topi mosaico» che a loro volta riproducendosi davano vita a una prole di cui una parte era «pura», ovvero composta solo da cellule mutate.

Le strade dei tre ricercatori si incontrano a partire dal 1986. Capecchi e Smithies sapevano prendere la mira e colpire i geni, Evans aveva gli strumenti per fare sì che le «botte» passassero alle generazioni successive. Per la prima volta diventava possibile produrre linee di discendenza di un animale vero e proprio che presentassero mutazioni controllate, rendendo possibile un monitoraggio delle conseguenze della manipolazione di un singolo gene su un intero organismo. L’ingegneria genetica entrava in una nuova era e i topi knockout diventavano i suoi apostoli, invadendo nel giro di breve tempo i laboratori di tutto il mondo.

Più che abbastanza per giustificare la scelta della commissione che ha assegnato il Nobel, ma è il caso di notare che il meritatissimo inserimento di Evans nella rosa dei laureati sembra sottolineare la dimensione applicativa della scoperta e rappresenta un riconoscimento implicito all’individuazione (e all’uso) delle cellule staminali embrionali. E questo, proprio mentre le polemiche continuano a infuriare (soprattutto nella nostra Italia vaticana).

Ma al di là dell’intricato labirinto di scienza e politica (della scienza) che inevitabilmente conduce all’assegnazione di un premio ambito e di grande impatto mediatico come il Nobel, resta la constatazione di quanto poco siano cambiati i problemi che l’impetuoso sviluppo dell’ingegneria genetica degli ultimi trent’anni continua a porre alle società democratiche.

Furono infatti le preoccupazioni di una opinione pubblica sempre più sensibile alle questioni ecologiche e preoccupata per le oscene commistioni tra ricerca scientifica e interessi privati, insieme all’inquietudine degli addetti ai lavori per le possibili conseguenze di tale atteggiamento sui finanziamenti che permettono loro di mandare avanti i laboratori e alla preoccupazione generalizzata per i possibili usi di tecniche di incredibile potenza, a motivare, nel «lontano» 1975, la decisione di dare vita alla famosa Conferenza di Asilomar. Da essa gli scienziati coinvolti uscirono addirittura con la decisione di adottare una moratoria sugli esperimenti, nell’attesa che divenissero più chiari i rischi connessi agli usi dell’ingegneria genetica. Nelle parole di Paul Berg, che ne fu il principale animatore su iniziativa del governativo National Institute of Health, il suo successo «permise all’allora contestata tecnica del Dna ricombinante di emergere e fiorire». A volte, mostrarsi prudenti può essere un modo per convincere il pubblico a non disturbare il manovratore.

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.