Inviare un messaggio

In risposta a:

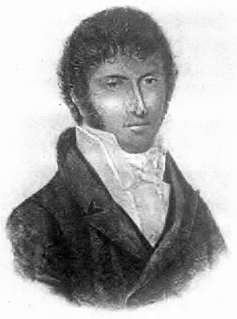

NAPOLI e LA CAMORRA. Vincenzo Cuoco insegna! E’ una storia di lunga durata. Un’analisi di Giancarlo Nobile - a c. di Federico La Sala

In risposta a:

> NAPOLI e LA CAMORRA. Vincenzo Cuoco insegna! E’ una storia di lunga durata. Una analisi di Giancarlo Nobile.

I cinesi di Napoli

di Rocco Di Blasi *

Se fossero vere le cifre di Gian Antonio Stella, Napoli e la Campania sarebbero le isole più tranquille del Mediterraneo. Che cos’ha scritto, infatti, il grande inviato del Corriere qualche giorno fa? Che Napoli è «la capitale di una regione che ha un decimo della popolazione italiana, produce solo un quindicesimo della ricchezza nazionale, ha gli stessi abitanti ma esporta meno di un settimo del Nordest, ha un ottavo di tutte le pensioni d’Italia, piazza quattro centri (Casalnuovo, Lettere, Crispano e Melito) agli ultimi quattro posti per reddito pro capite dei comuni italiani». Insomma, una tragedia dell’assistenzialismo e dell’improduttività, con quattro poveri disgraziati che s’ammazzano per contendersi un marciapiede nel mercato della droga.

Peccato che la fotografia (scattata sulla base delle statistiche ufficiali) raffiguri solo una parte e che il «tutto» racconti una storia completamente diversa.

Napoli e la Campania sono oggi, in realtà, una delle aree più giovani e dinamiche d’Europa (un terzo dei suoi 6 milioni di abitanti ha meno di trent’anni) e l’accumulazione della ricchezza (specie nel capoluogo di regione, nel suo hinterland e nella provincia di Caserta) segue ritmi «cinesi» e ricorda quanto è avvenuto a Shangai o in alcune città dell’India, che dieci anni fa sembravano condannate implacabilmente al sottosviluppo e sono emerse, invece, come capitali del nuovo millennio.

Un quarto di secolo fa, Pino Arlacchi scoprì «la mafia imprenditrice», sorprendendo tutti gli studiosi «tradizionali» del fenomeno mafioso. Non si tratta, ora, di portare alla ribalta la «camorra azienda», ma di comprendere i meccanismi di un’accumulazione capitalistica selvaggia che - chiusi i rubinetti della Cassa per il Mezzogiorno - è riuscita a trovare immensi profitti facendo fruttare il traffico della cocaina e delle altre droghe attraverso una diversificazione produttiva da far invidia alle più rinomate imprese italiane e multinazionali: dal tessile, all’abbigliamento, al settore turistico-alberghiero, in Italia e all’estero, rendendo sempre più evanescenti i confini tra legale e illegale, anzi invadendo l’intera economia legale con una «competizione» - finanziaria e/o armata - quasi impossibile da fronteggiare. E trovando più di un compromesso utile per tutti i contraenti (al Nord, al Sud, all’estero: dall’Estremo Oriente al Sud America).

È questo che ha capito Roberto Saviano, è per questo che il suo romanzo-testimonianza Gomorra è così dirompente. Il giovane autore ha raccontato semplicemente quel che ha visto scorrere sotto i suoi occhi (del resto, per gli antichi greci, i verbi «vedere» e «sapere» erano un tutt’uno). E oggi deve girare con la scorta, non perché ha «fatto i nomi» di famiglie e clan camorristici che stanno su tutti i giornali, ma perché ha attirato l’attenzione su questo percorso, sulle connessioni create da un fiume di denaro che va dal pusher di Scampia ai manager del «made in Italy» - e viceversa - riempiendo un po’ di tasche in basso e grandi forzieri finanziari in alto, dove si tirano i fili dei poveri burattini che muoiono ammazzati, a volte coinvolgendo incolpevoli passanti.

È questa la novità che ha spiazzato la politica e perfino Antonio Bassolino che sa bene cos’è la camorra.

Ma un conto è battersi (come avveniva in passato) contro Cutolo, la Nuova Famiglia e i vecchi clan. Ben altra cosa è combattere un pezzo dell’economia di una delle regioni più popolose d’Italia. E forse il pezzo più importante. Non è un caso che - tranne le recenti iniziative a Scampia - sono 10 anni che a Napoli non si fa più una manifestazione contro la camorra. Contro chi manifestare?

Ma che avrebbe fatto, di fronte alla folgorazione di Gomorra, il Bassolino che ricordo (io capocronista de l’Unità di Napoli, lui giovane segretario regionale del Pci, che neppure immaginava di diventare sindaco della metropoli)? Avrebbe chiamato Roberto Saviano e insieme avrebbero camminato (Bassolino non passeggia, lui «cammina» col passo dei bersaglieri) tra via dei Fiorentini, via Cervantes, piazza Municipio - il centro di Napoli - e lo avrebbe subissato di domande: ma sei sicuro? Ma come mai? Ma come funziona? E poi i soldi a chi vanno? Poi avrebbe ricominciato a camminare avanti e indietro, finché le risposte non gli fossero bastate.

Le «ondate mediatiche» - è vero - fanno male, come tutte le grandi semplificazioni. Ma bisogna anche capirne il segno. Gava, in un’intervista al Corriere, si è lamentato (con una bella «faccia tosta») perché gli inviati dei grandi quotidiani del Nord gli attribuirono perfino le colpe del colera. Ma questa è una mistificazione. Il colera (malattia da Terzo mondo) portò - doverosamente - Napoli sotto i riflettori nazionali e internazionali e gli inviati, arrivati per l’occasione, scoprirono Gava e il suo sistema di potere. Qualche anno dopo alcuni giornali ci riprovarono con Maurizi\o Valenzi, attribuendo al primo sindaco comunista della città partenopea, le colpe del «male oscuro», un morbo che uccideva i bambini dei bassi. Il direttore (P2) del Corriere della Sera ordinò al suo inviato di dargli ogni giorno una notizia sul «morbo» da sparare in prima pagina. Per una settimana funzionò. Poi Il Corriere e i quotidiani che gli si erano accodati dovettero arrendersi, perché Valenzi non ammazzava i bambini né era a capo di un sistema di potere «corrotto e corruttore».

Che potrebbe fare il Bassolino di oggi? Andare, forse, nelle case dei suoi elettori per fare una di quelle che una volta si chiamavano (pomposamente) «inchieste sociali». Farsi offrire il caffè da una signora (che lo accoglierebbe certamente bene) e chiederle: signora dove lavora suo marito? E i suoi figli che fanno? E lei è occupata o disoccupata? La signora, in cambio della «tazzulella», gli chiederebbe sicuramente un «posto» o almeno un favore, ma lui toccherebbe con mano la differenza tra l’economia di carta e quella reale e ne farebbe tesoro, perché non si può «espiantarla» né combatterla con l’esercito (magari sarebbe più utile la Guardia di Finanza). Occorre farci i conti.

Perciò, caro Bassolino, vatti a fare una scorpacciata di caffè. Ti renderà più nervoso, ma ti farà bene. Alla testa e al cuore, come dice la pubblicità.

* www.unita.it, Pubblicato il: 08.11.06 Modificato il: 08.11.06 alle ore 8.52

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.