Inviare un messaggio

In risposta a:

GÖDEL, GÖDEL, GÖDEL. Tutti pazzi per Kurt Gödel. Una nota di Giuseppe Galasso sul libro di Francesco Berto - a cura di Federico La Sala

In risposta a:

> GODEL, GODEL, GODEL. Tutti pazzi per Kurt Gödel. --- Il matematico che scriveva di Dio, immaginando un paradiso di risposte (di Piergiorgio Odifreddi).

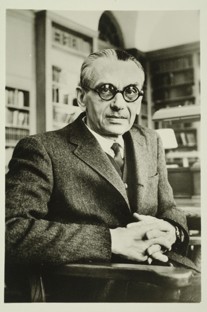

Kurt Gödel il matematico che scriveva di Dio

Kurt Gödel il matematico che scriveva di Dio

Immaginando un paradiso di risposte

Immaginando un paradiso di risposte

Escono due volumi di lettere del grande logico. Che mostrava antipatia per personaggi come

Escono due volumi di lettere del grande logico. Che mostrava antipatia per personaggi come

Russell, Wittgenstein e Popper E alla madre scriveva di Dio

Russell, Wittgenstein e Popper E alla madre scriveva di Dio

Diceva che solo Kant aveva avuto un’influenza sul suo pensiero in generale

Diceva che solo Kant aveva avuto un’influenza sul suo pensiero in generale

Conservò abitudini snervanti. Non rispondeva alle lettere. Prometteva saggi senza inviarli

Conservò abitudini snervanti. Non rispondeva alle lettere. Prometteva saggi senza inviarli

Tentò di descrivere a un pubblico non specialista alcuni risultati del suo geniale lavoro

Tentò di descrivere a un pubblico non specialista alcuni risultati del suo geniale lavoro

di Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 01.12.2009)

Per poter godere della musica, basta saper udire. Del cinema, saper vedere. Della letteratura, saper leggere. Della filosofia, saper pensare. Ma per la scienza e la matematica, i sensi e il cervello soggettivi non bastano: ci vuole anche molta conoscenza oggettiva, empirica e teorica. Dunque, nel mercato culturale i divi della musica riempiono i palasport, quelli del cinema le sale cinematografiche, quelli della letteratura le classifiche dei libri, quelli della filosofia le pagine culturali dei giornali, ma quelli della scienza e della matematica non li conosce e non se li fila praticamente nessuno: anzi, in quei campi non ci sono proprio per nulla i divi, se non in casi eccezionali e per i motivi sbagliati.

Per arginare almeno parzialmente questa singolare inversione qualitativa, anche i più grandi scienziati sono scesi talvolta a compromessi, scrivendo opere divulgative: dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo a Il sistema del mondo di Newton, da L’origine delle specie di Darwin a Il significato della relatività di Einstein. Ma non l’ha fatto Kurt Gödel, il più grande logico del Novecento e, insieme ad Aristotele, della storia: le sue Opere, pubblicate in Italia da Bollati Boringhieri in tre volumi nel 1999, 2002 e 2006, non contengono compromessi divulgativi di nessun genere.

Nella sua corrispondenza, però, pubblicata ora in due volumi (Corrispondenza A-G e Corrispondenza H-Z, Bollati Boringhieri, pagg. 419 e 532, euro 200) che completano la decennale impresa editoriale delle Opere, si possono finalmente trovare, oltre ai raffinati e istruttivi scambi con i grandi logici a lui contemporanei (da Jacques Herbrand e Alfred Tarski a Paul Cohen e Abraham Robinson), anche i tentativi che Gödel fece per descrivere a un uditorio meno specialistico i risultati che l’hanno reso famoso tra gli addetti ai lavori.

Ad esempio, quando riassunse nel 1957 a Yossef Balas l’idea della dimostrazione del suo più famoso teorema dicendo che «la dimostrabilità si può definire facilmente, ma la verità non può essere espressa nel linguaggio: quindi, vero è diverso da dimostrabile». O quando spiegò nel 1967 a David Plummer che quel teorema dimostra che «il genere di ragionamento necessario in matematica non può essere reso del tutto meccanico». O quando precisò nel 1962 a Leon Rappaport di «non aver dimostrato che vi sono problemi matematici indecidibili per la mente umana, ma solo che non vi è nessuna macchina (o formalismo cieco) che può decidere tutti i problemi», così come «non segue che non vi sono dimostrazioni di coerenza convincenti per gli usuali formalismi matematici, ma solo che queste dimostrazioni devono utilizzare modi di ragionamento non contenuti in tali formalismi».

Naturalmente, tra la poesia di queste frasi e la prosa di un’esposizione divulgativa ci corre parecchio. Il primo tentativo di spiegare i risultati di incompletezza a un pubblico colto fu La prova di Gödel di Ernest Nagel e James Newman (Bollati Boringhieri, 1974 e 1992), e la corrispondenza del grande logico col primo autore, che pure era uno dei più importanti filosofi della scienza della sua epoca, è paradigmatica della tensione esistente fra gli scienziati professionisti e i divulgatori dilettanti. Da un lato, infatti, Gödel pretende giustamente la correzione dei «molto spiacevoli errori» dell’esposizione e invoca un diritto di veto sulla versione finale, scontrandosi contro la prosopopea di Nagel che «riconosce la sua grandezza ma rifiuta di essere il suo schiavo». Dall’altro lato, e altrettanto giustamente, Gödel rivendica la proprietà intellettuale delle proprie idee, e dunque metà dei diritti.

Come risultato, gli autori rinunciarono alla sua collaborazione e il libro uscì senza i suoi articoli originali e i suoi proposti aggiornamenti, ma con gli errori altrui che egli aveva inutilmente segnalato: un esempio da manuale di come l’analisi marxista dello sfruttamento di chi lavora da parte di chi guadagna si applichi anche al mercato culturale, oltre che a quello industriale. E, a proposito di industria, La prova di Gödel divenne il prototipo di una serie di libri dedicati ai suoi risultati, il cui prodotto più riuscito e fortunato fu Gödel, Escher, Bach di Douglas Hofstadter (Adelphi, 1984).

Fortunatamente per lui, egli morì prima che il suo nome incominciasse a venir regolarmente nominato invano, ma quand’era ancor vivo si premurò di fare il possibile per arginare l’alluvione che stava montando. Lo testimoniano due corpose parti della corrispondenza, a Jean van Heijenoort e Hao Wang: il primo, ex segretario personale di Trockij negli anni ’30, curò nel 1967 la classica antologia Da Frege a Gödel, e il secondo, filosofo e logico di origine cinese, pubblicò nel 1974 Dalla matematica alla filosofia (Bollati Boringhieri, 1984). In entrambi i casi Gödel fornì precisazioni storiche, filosofiche e tecniche che aiutano a comprendere meglio il suo lavoro e a inquadrarlo nella logica del Novecento.

In particolare, negli ultimi anni della sua vita Wang divenne il suo confidente principale, e dopo la sua morte gli rese un doppio omaggio pubblicando nel 1987 le Riflessioni su Gödel e nel 1996 Un percorso logico: da Gödel alla filosofia, che riportano i resoconti delle loro conversazioni sulla logica e la filosofia della matematica. Purtroppo non sono state registrate, e si sono dunque perse nel vento, le conversazioni che Gödel ebbe invece per molti anni con Einstein a Princeton, ma in una lettera del 1955 a Carl Seelig egli ci fa sapere che esse «riguardavano soprattutto la filosofia, la fisica e la politica», e aggiunge modestamente: «Ho riflettuto spesso sui motivi per i quali Einstein provava piacere a parlare con me, e credo che una delle ragioni si debba ritrovare nel fatto che sovente ero di parere contrario, e non ne facevo mistero».

Nonostante eccezioni come quelle di Einstein e Wang, la corrispondenza di Gödel testimonia che era comunque nel suo carattere tirare la corda dei rapporti personali con abitudini snervanti quali aspettare mesi per rispondere alle lettere, dilazionare la consegna dei manoscritti, assillare gli editori con puntigliose questioni di dettaglio, promettere contributi e non consegnarli... I due casi più eclatanti sono forse le sue mancate partecipazioni all’Intuizionismo di Arend Heyting, di cui doveva essere coautore e che uscì nel 1934 senza nemmeno una sua riga, e a La filosofia di Rudolf Carnap curata da Paul Schilpp (Il Saggiatore, 1974), a cui doveva contribuire un saggio: ne scrisse sei versioni in sei anni, due delle quali pubblicate nel terzo volume delle Opere, ma poiché nessuna lo soddisfece, alla fine non ne mandò nessuna.

In parte quest’ultima vicenda riflette la sua presa di distanza dal famoso Circolo di Vienna, a proposito del quale scrisse nel 1975 a Burke Grandjean: «È vero che il mio interesse per i fondamenti della matematica fu stimolato da esso, ma non c’è niente di positivistico o di empiristico né nelle conseguenze filosofiche dei miei risultati, né nei princìpi euristici che mi ci hanno condotto». E poiché aggiunse che «solo Kant ha avuto qualche influenza sul mio pensiero filosofico in generale», non stupisce che la sua corrispondenza dimostri una certa freddezza, quando non un certo disdegno, per nomi oggi altisonanti quali Russell, Wittgenstein, Carnap e Popper, e contenga invece un lungo scambio con Gotthard Gunther sulla formalizzazione logica della filosofia di Hegel.

Fra tutte le lettere, però, le più singolari sono quelle scritte alla madre sulla religione, a proposito della quale egli dichiarò a Grandjean di «non appartenere ad alcuna congregazione» e di essere «teista ma non panteista, nel solco di Leibniz piuttosto che di Spinoza». Alla madre non offre ovviamente niente di formale e profondo, nello stile del suo libretto La prova matematica dell’esistenza di Dio (Bollati Boringhieri, 2006), ma solo osservazioni generiche sull’ordine razionale del mondo e sulla vita dopo la morte, con la certezza che «l’apprendimento avverrà in larga misura solo nel prossimo mondo, quando ricorderemo le nostre esperienze di questo e solo allora veramente le capiremo». Detto altrimenti, Gödel sperava che il Paradiso potesse rimediare all’incompletezza da lui scoperta e rivelargli finalmente i valori di verità delle proposizioni indecidibili.

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.