Inviare un messaggio

In risposta a:

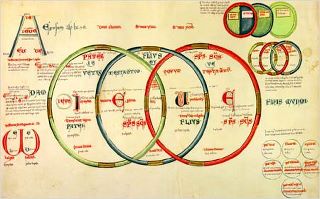

I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! Sulla "autenticità" del suo anello, una recensione senza amore ("charitas") di Gianfranco Ravasi del lavoro di Lessing, curato da Leo Lestingi - a cura di Federico La Sala

tutti e tre ugualmente obbedienti e da lui amati allo stesso modo... Così, con affettuosa debolezza,

egli promise l’anello a tutti e tre». Ma come alla fine assegnarlo? La soluzione è nota: ne fece

cesellare altri due identici e, in punto di morte, chiamò i figli uno per uno e a ciascuno consegnò un

anello. Nessuno dei tre sapeva quale fosse quello vero.

La metafora è sciolta da (...)

In risposta a:

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- MESSAGGIO EVANGELICO E FIABA. Quarantena con Tolkien. Rileggere il Signore degli Anelli nei giorni del coronavirus.

Le lacrime sono il vino del godimento

di Enrico Spadaro (Ondaiblea, 09 aprile 2020)

- Pasqua 2020, una pasqua particolare, vissuta in casa per il "lockdown" dovuto all’emergenza Covid-19. Dopo le lacrime arriva il godimento, dopo la contrizione la gioia : con queste riflessioni del dott. Enrico Spadaro (dottore di ricerca in Letteratura inglese ad Aix-en-Provence/Marsiglia) auguriamo ai lettori di Ondaiblea una serena Pasqua, di ripartenza e voglia di vita, di resurrezione e speranza (sm)

È con sensazioni di triste gioia che sembra avvicinarsi questa Pasqua, in cui quasi tutti i cristiani non possono fisicamente partecipare ai riti della Settimana Santa. Sembra quasi un paradosso, un ossimoro pronunciare queste parole, “triste gioia” : “gioia” nell’imminente resurrezione di Cristo, “triste” perché forse non totalmente vissuta.

Eppure esiste un termine greco, che racchiude un concetto forse maggiormente conosciuto nel mondo cristiano ortodosso, “charmolypi” (χαρμολύπη), che esprime al tempo stesso sentimenti di gioia (hara) e di tristezza (lypi). Si ritrova tale termine negli scritti di San Giovanni Climaco (525/575-603/650), monaco che visse quasi tutta la vita presso il monastero del Sinai. Nella sua dottrina, e in particolare nel suo scritto più celebre, La Scala della divina ascesa, vengono prevalentemente esaltati coloro che dopo aver peccato si pentono, poiché i dolori patiti permettono loro - attraverso il pentimento - di accedere alla vera “gioia” del Paradiso. Questi peccatori redenti sembrano aver provato la morte per poi essere risorti come Cristo, sono stati abbandonati e infine salvati dal Padre. Le lacrime che hanno versato sono così benedette : “Beati i sofferenti, perché essi saranno consolati”. (Matteo 5,4).

Il concetto espresso da San Giovanni Climaco potrebbe rinviare ad un elemento essenziale delle fiabe secondo lo scrittore britannico J.R.R. Tolkien (1892-1973), vale a dire la consolazione del lieto fine, per cui l’autore, nel suo saggio Sulle Fiabe (1939) conia il termine “eucatastrofe”, l’improvviso capovolgimento felice degli eventi, “ed è in quanto tale un evangelium, che fornisce una visione fuggevole della Gioia, quella Gioia oltre le muraglie del mondo, intensa come il dolore”.[1]

Con evangelium, Tolkien, fervente cattolico, non poteva che intendere il Vangelo, considerato come l’unica vera fiaba, e infatti continua il proprio saggio: “la Nascita di Cristo è l’eucatastrofe della storia dell’Uomo. La Resurrezione è l’eucatastrofe della storia dell’Incarnazione. Questa storia comincia e finisce nella gioia.”

Con evangelium, Tolkien, fervente cattolico, non poteva che intendere il Vangelo, considerato come l’unica vera fiaba, e infatti continua il proprio saggio: “la Nascita di Cristo è l’eucatastrofe della storia dell’Uomo. La Resurrezione è l’eucatastrofe della storia dell’Incarnazione. Questa storia comincia e finisce nella gioia.”

L’immensa opera letteraria di Tolkien e soprattutto i due romanzi principali, Lo Hobbit (1937) e Il Signore degli Anelli (1954-55), sono pieni di momenti in cui si verifica un’eucatastrofe, ma forse uno di quelli più evocativi è rappresentato dagli istanti immediatamente successivi la distruzione dell’Unico Anello tra le fiamme del Monte Fato. Frodo e Sam si credono spacciati e svengono, ma vengono salvati dalle grandi aquile e si risvegliano a Gondor con Gandalf al loro capezzale.

Tolkien descrive il momento attraverso le sensazioni di Sam :

Tolkien descrive il momento attraverso le sensazioni di Sam :

- [...] Sam si rese conto di non aver udito ridere, di non aver udito la semplice espressione della letizia, per giorni e giorni senza fine. Suonava alle sue orecchie come l’eco di tutte le gioie vissute. E improvvisamente si mise a piangere. Poi, come il vento di primavera spazza via la pioggia perché il sole brilli con maggiore intensità, le sue lacrime cessarono ed egli scoppiò a ridere, e balzò ridendo dal letto.[2]

E qualche pagina dopo :

- E quando Sam lo udì, rise dalla gioia ; poi si alzò in piedi ed esclamò : «O grande gloria e splendore ! Tutti i miei desideri sono stati esauditi!». E pianse.

- E tutto l’esercito rise e pianse e in mezzo alla loro allegria e alle lacrime si alzò come argento la voce del menestrello e tutti tacquero. Ed egli cantò, a volte in Lingua Elfica, a volte dell’idioma dell’Ovest, finché i loro cuori, trafitti dalle dolci parole, traboccarono, e la loro gioia fu simile a spade, e il loro pensiero vagò nelle regioni ove delizie e dolori sono un’unica cosa e le lacrime sono il vino del godimento.[3]

Gioia e dolore sembrano fondersi e le lacrime sono la via che porta alla gioia, secondo la teorizzazione tolkieniana dell’eucatastrofe, ma anche secondo il concetto di “charmolypi” di San Giovanni Climaco. Inoltre, occorre sottolineare la data della distruzione dell’Anello, il 25 marzo, che è sì il giorno dell’Annunciazione a Maria, ma nella tradizione medievale era anche il giorno della crocifissione, il Venerdì Santo, un giorno di dolore che anticipava la gioia della Pasqua.

I momenti d’eucatastrofe in Tolkien non saranno forse l’espressione totale di beautitudine, ma potrebbero essere una rappresentazione di gioia e dolore, che preannuncia la “Gioia” finale del Paradiso.

Enrico Spadaro

Note

[1] Tolkien. Il medioevo e il fantastico. Milano, Bompiani, p. 225.

[2] Tolkien. Il Signore degli Anelli. Milano, Bombiani, p. 1136.

[3] Ibid., p. 1139.

Quarantena con Tolkien.

Rileggere il Signore degli Anelli nei giorni del coronavirus

Ci sono analogie tra l’opera di Tolkien e la situazione attuale; un nemico che non risparmia nessuno e il superamento delle differenze per affrontare la minaccia. Una serie per rileggere il capolavoro

di Francesco Marzella (Avvenire, venerdì 17 aprile 2020)

La metafora più usata per descrivere la situazione di emergenza che viviamo è, senza alcun dubbio, quella della guerra. “Siamo in guerra” è un ritornello che sentiamo ripetere ormai allo sfinimento, dal “Nous sommes en guerre” di Macron al più recente discorso pronunciato da Boris Johnson, che appena dimesso dall’ospedale, prima ancora di ringraziare chi lo ha curato, ha lodato gli abitanti del Regno Unito per aver formato uno “scudo umano” attorno al National Health Service (l’equivalente britannico dell’SSN) durante questa “battaglia nazionale”.

L’utilizzo della metafora divide e si può lecitamente dubitare che sia la più adatta. Si tratta, in ogni caso, di una metafora che ha conosciuto una costante fortuna nei secoli, venendo impiegata in diversi ambiti, e che nel contesto odierno ha diverse implicazioni - alcune delle quali potenzialmente pericolose, è evidente - ma che certo ci trasmette con efficacia un senso di precarietà e di emergenza. E ci ricorda anche che, bloccati come siamo in luoghi che non necessariamente consideriamo casa, siamo costretti a fronteggiare la situazione lì dove ci ha colto, accettando anche l’idea di non poter raggiungere i nostri cari. Anche perché si ha a che fare con un pericolo che incombe su tutti e ovunque e che almeno in teoria dovremmo affrontare insieme, superando egoismi e nazionalismi.

L’idea della guerra sembra suggerire o addirittura imporre, però, anche l’atteggiamento da assumere in queste circostanze straordinarie. Ci vuole eroismo, l’eroismo, appunto, di chi va in guerra. È inevitabile pensare al coraggio, alla determinazione, alla capacità di sopportare il dolore, allo spirito di sacrificio. L’immagine idealizzata del guerriero forte e impavido motiva e forse rassicura i più, ma probabilmente non lascia troppo spazio alla fragilità, al senso di smarrimento, all’umano timore che ci hanno fatto visita soprattutto nei primi tempi dell’emergenza.

L’avvento del virus è coinciso per me con la rilettura di Il Signore degli Anelli di Tolkien, un’opera che fra i tanti meriti ha proprio quello di proporre alcune declinazioni dell’eroismo tutt’altro che scontate. L’idea, in realtà, è nata dal desiderio di leggere finalmente il romanzo nel testo inglese originale, aggirando così l’acceso dibattito sulle traduzioni italiane che ha tenuto banco nell’inverno appena trascorso. È però innegabile che ci possano essere alcune analogie fra la situazione attuale e la grandiosa storia che culmina con la Guerra dell’Anello: un nemico che avanza inesorabile e che non risparmia nessuno, il superamento delle differenze per affrontare uniti la comune minaccia.

Del resto, lo stesso Tolkien sembra autorizzare simili letture quando nella celebre prefazione alla seconda edizione del romanzo manifesta la sua avversione per l’allegoria, preferendo di gran lunga l’“applicabilità” delle vicende narrate al pensiero e all’esperienza dei lettori. L’applicabilità - spiega Tolkien - “risiede nella libertà del lettore”, mentre l’allegoria “nel dominio intenzionale dell’autore” (tutte le traduzioni sono mie). E continua: “Di certo un autore non può essere per nulla influenzato dalla sua esperienza (...) In effetti bisogna trovarsi di persona all’ombra della guerra per sentirne pienamente l’oppressione; ma col passare degli anni sembra che ora quasi ci si dimentichi che essere sorpresi in gioventù dal 1914 fu un’esperienza non meno orribile dell’essere coinvolti nel 1939 e negli anni che seguirono. Alla fine del 1918 tutti i miei amici più cari, tranne uno, erano morti”.

Tolkien si sofferma su questi ricordi dolorosi per scoraggiare l’interpretazione di alcuni episodi della sua opera alla luce del secondo conflitto mondiale o come puntuali trasposizioni letterarie di situazioni vissute o testimoniate dall’autore. Allo stesso tempo, però, risulta evidente come la genesi del Signore degli Anelli sia legata alla tragedia delle guerre mondiali.

Tolkien, infatti, combatté durante la prima e iniziò a scrivere quello che diventerà il suo capolavoro poco prima dello scoppio della seconda, cui presero parte due dei suoi figli. A uno di loro, Christopher - poi curatore delle edizioni delle sue opere postume - in servizio in Sudafrica, Tolkien inviò alcuni capitoli del Signore degli Anelli, tenendolo aggiornato sugli sviluppi del suo lavoro, che verrà pubblicato dopo lunghe revisioni solo fra 1954 e 1955.

Tolkien, infatti, combatté durante la prima e iniziò a scrivere quello che diventerà il suo capolavoro poco prima dello scoppio della seconda, cui presero parte due dei suoi figli. A uno di loro, Christopher - poi curatore delle edizioni delle sue opere postume - in servizio in Sudafrica, Tolkien inviò alcuni capitoli del Signore degli Anelli, tenendolo aggiornato sugli sviluppi del suo lavoro, che verrà pubblicato dopo lunghe revisioni solo fra 1954 e 1955.

Forse anche perché concepita e scritta in anni così critici, l’opera di Tolkien ci sembra oggi ancora più vicina e capace di offrire conforto e ispirazione. Il fantasy è solitamente considerato un genere di evasione - almeno questo, un tipo di evasione che è autorizzato persino in quarantena! - ma fu lo stesso Tolkien, nel suo saggio sulle fiabe, a difendere i racconti di fantasia invitando a non far confusione fra “la fuga del disertore” (e qui torna la metafora della guerra!), cioè di colui che scappa dalla realtà per non fare i conti con essa, e “l’evasione del prigioniero”, che dalla realtà non si fa inchiodare, ma sempre cerca qualcosa di più alto.

Il viaggio nella Terra di Mezzo non è una fuga dal quotidiano che non ci soddisfa o solo un modo per ammazzare il tempo, al contrario: la sub-creazione tolkeniana, pur rifiutando il linguaggio allegorico, invita a scendere nelle profondità di ciò che viviamo e ci guida in una ricerca di senso oggi più che mai fondamentale. Sono convinto che la nostalgia della Contea di Frodo e Sam, il conflitto interiore di Boromir, il coraggio generoso di Éowyn abbiano qualcosa di nuovo da dirci in questo tempo di attesa e di incertezza, e pertanto desidero condividere alcune riflessioni, da lettore a lettori.

Il nostro viaggio con Tolkien inizierà con un episodio centrale di La Compagnia dell’Anello, il consiglio di Elrond, in cui si ricostruisce la storia dell’Anello e si decide come affrontare la minaccia che incombe sulla Terra di Mezzo. The road goes ever on and on... l’appuntamento è a domani e quindi tutti i lunedì sulle pagine avvenire.it.

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.