I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! Sulla "autenticità" del suo anello, una recensione senza amore ("charitas") di Gianfranco Ravasi del lavoro di Lessing, curato da Leo Lestingi - a cura di Federico La Sala

- [...] L’anello, lasciato in eredità di generazione in generazione, «giunse alla fine a un padre di tre figli,

tutti e tre ugualmente obbedienti e da lui amati allo stesso modo... Così, con affettuosa debolezza,

egli promise l’anello a tutti e tre». Ma come alla fine assegnarlo? La soluzione è nota: ne fece

cesellare altri due identici e, in punto di morte, chiamò i figli uno per uno e a ciascuno consegnò un

anello. Nessuno dei tre sapeva quale fosse quello vero.

La metafora è sciolta da Lessing nello spirito

della tipica liberalità illuministica, che animava il nostro autore tedesco e che sarà celebrata anche

dal famoso elogio della tolleranza intessuto da Voltaire. [...]

La metafora è sciolta da Lessing nello spirito

della tipica liberalità illuministica, che animava il nostro autore tedesco e che sarà celebrata anche

dal famoso elogio della tolleranza intessuto da Voltaire. [...]

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- FILOLOGIA: ANTROPOLOGIA PIETRINA - 1 PIETRO, 3. 1-7:

- "Ὁμοίως γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν [...] Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ ⸀συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς"

Che illusione affidarsi al «concordismo»

di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 01.08.2010)

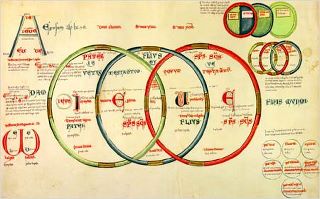

«Molti anni fa un uomo, in Oriente, possedeva un anello inestimabile, un dono caro. La sua pietra, un opale dai cento bei riflessi colorati, aveva un potere segreto: rendere grato a Dio e agli uomini chiunque la portasse...». Comincia così la parabola che Nathan, un saggio ebreo gerosolimitano, narra al sultano Saladino nel 1192, durante una parentesi delle lotte tra musulmani e cristiani in Terrasanta.

Questa parabola è nota a tutti nel suo esito finale, anche perché secoli prima che Ephraim Lessing nel 1779 la incastonasse nel suo poema drammatico Nathan il saggio, fatto di 3.849 pentapodie giambiche, il nostro Boccaccio l’aveva messa in bocca a "Melchisedech giudeo" nella terza novella della prima giornata del suo Decameron.

L’anello, lasciato in eredità di generazione in generazione, «giunse alla fine a un padre di tre figli, tutti e tre ugualmente obbedienti e da lui amati allo stesso modo... Così, con affettuosa debolezza, egli promise l’anello a tutti e tre». Ma come alla fine assegnarlo? La soluzione è nota: ne fece cesellare altri due identici e, in punto di morte, chiamò i figli uno per uno e a ciascuno consegnò un anello. Nessuno dei tre sapeva quale fosse quello vero.

La metafora è sciolta da Lessing nello spirito della tipica liberalità illuministica, che animava il nostro autore tedesco e che sarà celebrata anche dal famoso elogio della tolleranza intessuto da Voltaire.

I tre monoteismi, incarnati dai tre anelli, devono coesistere in spirito ecumenico e armonico. Sarà ciò che espliciterà il giudice a cui i tre figli ricorrono per dirimere la questione dell’autenticità e, quindi, del primato: «Ognuno di voi ebbe l’anello da suo padre, ognuno di voi sia sicuro che esso è quello vero. Egli vi ha amati ugualmente tutti e tre; non volle, infatti, umiliare due di voi per favorirne uno solo. Sforzatevi di imitare il suo amore incorruttibile e senza pregiudizi! Ognuno faccia a gara per dimostrare alla luce del giorno la virtù della pietra del suo anello! E aiuti questa virtù con la dolcezza, con indomita pazienza, con la carità e con profonda devozione a Dio».

Giustamente nella nuova edizione di questo "dramma di idee", il curatore Leo Lestingi appaia alle parole del giudice un passo del Corano molto significativo di cui il testo di Lessing sembra essere quasi una «riscrittura laica»: «Se Dio avesse voluto, avrebbe fatto una comunità unica, ma ciò non ha fatto per provarvi in quello che vi ha dato. Gareggiate, allora, nelle opere buone perché tutti a Dio tornerete e in quel momento Egli vi informerà di quelle cose per le quali ora siete in discordia» (5, 46-48).

Non è ora nostro compito illustrare la tesi di Lessing, secondo il quale la vera religione è quella che rende migliore l’uomo, adottando così un parametro veritativo esistenziale, etico e antropologico. Come osserva Lestingi, per lo scrittore tedesco «ciò che conta non è il fatto di essere cristiani, ebrei o musulmani, se ciò porta a oscurare la dignità umana, ma è l’essere uomini; decisivi sono i valori e i compiti di un umanitarismo qualitativo».

Questa concezione esalta, certo, il pluralismo, ribadisce che ogni religione ha un suo frammento di verità, ma anche introduce consequenzialmente una sorta di soggettivismo e persino di relativismo.

Infatti, i tre devono adattarsi a considerare come autentici tutti e tre gli anelli, ignorando la realtà oggettiva per la quale uno solo è l’anello vero. A questo proposito desidererei accennare molto sinteticamente a una questione più attuale e più complessa nelle sue formulazioni teoriche e pratiche.

Intendo riferirmi al dialogo interreligioso che ai nostri giorni ha un rilievo straordinario, soprattutto con l’irruzione della globalizzazione e con l’affacciarsi impetuoso di un monoteismo, quello islamico, nelle nostre città cristiane. Il dialogo tra le religioni è diventato, quindi, anche un nuovo capitolo della teologia contemporanea. Anzi, aveva ragione il teologo Heinz R. Schiette quando, già nel 1963, nel suo saggio Le religioni come tema della teologia osservava che «ci si trova di fronte a un terreno dogmaticamente nuovo, paragonabile alle zone in bianco degli antichi atlanti».

Al tradizionale paradigma dell’ “esclusivismo” (extra ecclesiam nulla salus) si è sostituito quello dell’ “inclusivismo”, suggerito soprattutto dal famoso teologo tedesco Karl Rahner, mentre il Concilio Vaticano II ha dato impulso «al dialogo e alla collaborazione dei cristiani coi seguaci delle altre religioni» (Nostra Aetate 2), così come si sono tentate mediazioni ulteriori tra i due paradigmi citati attraverso la proposta di un cristianesimo "relazionale".

Si è, però, corso anche il rischio di procedere verso la deriva di un pluralismo che in pratica faceva perdere l’identità alla teologia cristiana stingendone, se non estinguendone, il volto proprio. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto paradigma "geocentrico" proposto dal teologo presbiteriano britannico John Hick nelle sue opere Dio e l’universo delle fedi (1973) e Dio ha molti nomi (198o), destinato a cancellare la speciticità cristologica.

In sede meno teorica e più etico-politica - e, quindi, con minore assertività - si è mosso anche il noto Progetto per un’etica mondiale, elaborato nel1990 da Hans Küng (in italiano fu tradotto da Rizzoli nel 2001) e adottato dal "Parlamento delle religioni" di Chicago nel 1993: esso si basava su un consenso morale minimo verso cui le grandi tradizioni culturali e religiose dovevano convergere per essere al servizio dell’humanum, così da creare un mondo «giusto, pacifico e sostenibile».

È significativo notare che Küng rimandava proprio a Lessing, affermando che la bontà o meno di una religione, e quindi la sua "verità", dipende dalla sua promozione autentica della dignità dell’uomo e del bene comune.

Se è vero che il fondamentalismo etnocentrico e integralistico è la negazione esplicita del dialogo interreligioso e dell’ecumenismo, lo sono però anche le forme di sincretismo e relativismo, che più facilmente tentano civiltà stanche e divenute meno identitarie come quelle occidentali.

Anche questo atteggiamento - come quello che propone vaghe religioni "unitarie" su pallidi e inoffensivi denominatori comuni (ne sono esempi le tesi dello storico inglese Arnold Toynbee o del pensatore indiano Vivekananda) - si oppone al vero dialogo. Esso, infatti, suppone nei due soggetti un confronto di identità e di valori, certo per un arricchimento reciproco, ma non per una dissoluzione in una generica confusione o in un appiattimento.

Come l’eccesso di affermazione identitaria può diventare duello non soltanto teorico, ma anche armato, così il concordismo generico può degenerare in un incolore uniformismo o in una "con-fusione" relativistica. Conservare l’armonia della diversità nel dialogo e nell’incontro, come accade nel duetto musicale (che crea armonia pur nella radicale differenza dei timbri di un basso e di un soprano), è la meta di una genuina e feconda esperienza multiculturale, interculturale e interreligiosa.

Lestingi è, comunque, convinto che Lessing «non abbia mai voluto sfilarsi di dosso il cristianesimo come una vecchia tunica logorata, ma ha inteso interpretarlo in maniera nuova e ardita facendogli fare un salto in avanti». Un salto, però, piuttosto rischioso che ha sotto di sé anche il vuoto di uno smarrimento della specificità e dell’autenticità teologica.

Gotthold Ephraim Lessing, «Nathan il saggio», a cura di Leo Lestingi, Palomar, Bari, (via Nicolai, 47), pagg. 246, € 24,00.

- HANNAH ARENDT E IL "SELBSTDENKEN" DI LESSING: «La verità è che io non ho mai avuto la pretesa di essere qualcosa d’altro o

diversa da quello che sono, né ho mai avuto la tentazione di esserlo. Sarebbe stato come dire che ero un uomo e non una donna - cioè qualcosa di insensato. [...] ho

sempre considerato la mia ebraicità come uno di quei fatti indiscutibili della mia vita, che non ho mai desiderato cambiare o ripudiare. [...] Ciò che ti confonde è che

le mie argomentazioni e il mio metodo sono diversi da quelli cui tu sei abituato; in altre parole, il guaio è che sono indipendente.

Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa

tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).

Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa

tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).

Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:

|

GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |

- "Nuove battaglie. Dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna - un’immensa orribile ombra. Dio è morto: ma stando alla natura degli uomini, ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle quali si additerà la sua ombra. - E noi - noi dobbiamo vincere anche la sua ombra!" (F. Nietzsche, "La Gaia Scienza", L. III, fr. 108.).

L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".

L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".

L’"UOMO SUPREMO" DELLA CHIESA CATTOLICA: "Dominus Iesus": RATZINGER, LO "STERMINATORE DI ECUMENISMO". Un ’vecchio’ commento del teologo francescano Leonard Boff.

L’"UOMO SUPREMO" DELLA CHIESA CATTOLICA: "Dominus Iesus": RATZINGER, LO "STERMINATORE DI ECUMENISMO". Un ’vecchio’ commento del teologo francescano Leonard Boff.

- CHRISTUS DOMINUS: "PROEMIO. 1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com’egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l’edificazione del suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.

- Il papa e i vescovi perpetuano l’opera di Cristo

- 2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese [...]" (PAOLO VI,"VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO A PERPETUA MEMORIA", "DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA", 28 ottobre 1965 - senza le note).

- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)

- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)

- «Dio ha affidato alla famiglia il progetto di rendere “domestico” il mondo, affinché tutti giungano a sentire ogni essere umano come un fratello» (Papa Francesco, Esortazione Amoris laetitia, n. 183).

"Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!!

"Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!!

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

Federico La Sala

Forum

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" --- ANTROPOLOGIA E STORIA E LETTERATURA: UNA "CANZONE" SULLA NASCITA DI UN BAMBINO, CHE NON SI SA COME "CANTARE" CON AMORE ("CHARITAS"): NICEA (325-2025).8 giugno 2025, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA, LETTERATURA, E FILOLOGIA.

UNA "CANZONE" SULLA NASCITA DI UN BAMBINO, CHE NON SI SA COME "CANTARE" CON AMORE ("CHARITAS").

STORIA E METASTORIA: AL TEMPO DI DANTE (E DI "AMLETO"), «L’«ENTRÉE D’ESPAGNE», UNA "CHANSON DE ROLAND ", CON AL CENTRO UN "DUELLO" TEOLOGICO-POLITICO CON FERAGU (CHE "CONTINUA" ANCORA).

- "Questo poema è l’opera di gran lunga più importante dell’epica trecentesca d’Italia in lingua francese.. Vigore creativo e spessore culturale ne fanno un monumento letterario autentico, e molto resta ancora da portare alla luce" (A. Limentani). "[...] Disse Feragu [a Rolando]: «Se mi dimostrate / in modo chiaro come fece Dio / a far nascere suo figlio in una donna/ con carne umana - e ne spiegate il motivo -, / e come sua madre si mantenen vergine / sia prima, sia dopo averlo partorito, / oggi mi battezzerò al sacro fonte» (Anonimo Padovano, "L’Entrée d’Espagne", Interlinea edizioni, Novara 2021, pp. 138-139).

- NOTA:

STORIA MEMORIA E STORIOGRAFIA: NICEA 325-2025.

UNA CITAZIONE DAL DISCORSO DI PAPA LEONE XIV AL SIMPOSIO "NICEA E LA CHIESA DEL #TERZOMILLENNIO: VERSO L’UNITÀ CATTOLICA-ORTODOSSA” (4-7 GIUGNO 2025):

"[...] I tre temi del vostro Simposio sono particolarmente rilevanti per il nostro cammino ecumenico. Innanzitutto, la fede di Nicea. Come ha osservato la Commissione Teologica Internazionale nel suo recente Documento per il 1700° anniversario di Nicea, l’anno 2025 rappresenta

- «un’occasione inestimabile per sottolineare che ciò che abbiamo in comune è molto più forte, quantitativamente e qualitativamente, di ciò che ci divide: tutti insieme, noi crediamo nel Dio trinitario, nel Cristo vero uomo e vero Dio, nella salvezza in Gesù Cristo, secondo le Scritture lette nella Chiesa e sotto la mozione dello Spirito Santo. Insieme, noi crediamo la Chiesa, il battesimo, la risurrezione dei morti e la vita eterna» (Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore, 43).

Sono convinto che ritornando al Concilio di Nicea e attingendo insieme a questa sorgente comune, saremo in grado di vedere in una luce diversa i punti che ancora ci separano [...]" (cit.).

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- STORIA METASTORIA E ARCHEOLOGIA: MA DI "CHI" E’ IL PIANETA TERRA?! "PENSARE UN ALTRO ABRAMO" (FRANZ KAFKA, 1921).23 maggio 2025, di Federico La Sala

MA DI "CHI" E’ IL PIANETA TERRA?! DEL "PRIMO CHE RECINSE UN PEZZO DI TERRA E DISSE QUESTO E’ MIO" (J.-J. ROUSSEAU)?!

"PENSARE UN ALTRO ABRAMO" (FRANZ KAFKA, 1921). STORIA METASTORIA E ARCHEOLOGIA DELLA "NOSTRA ETÀ" CONTEMPORANEA:

Alla luce delle considerazioni e dell’analisi fatta da Flavio Piero Cuniberto (cfr. "Considerazioni sullo stato di Israele", Fbook, 23 maggio 2025), forse, è bene riconsiderare anche l’ipotesi "letteraria" e la saggia indicazione che ognuno dei tre possessori del famoso "vero" anello della "Paterna Carità" (Leone XIII, "Paterna Caritas") possa pensare per sé, in cuor suo - come ha detto e scritto Franz Kafka (in una lettera al suo amico medico, Robert Klopstock, nel 1921) - "immaginare, concepire, la finzione di un altro Abramo" e, così, andare a sé stesso (Moni Ovadia, "Vai a te stesso"), a "Sé stesso come un altro" (Paul Ricoeur).

-

>LA TERRA, VISTA DALLO SPAZIO, IL DISAGIO NELLA CIVILTA’, E UN PROBLEMA DI LINGUISTICA GENERALE: IL "SORGERE DELLA TERRA" ("EARTHRISE").1 dicembre 2024, di Federico La Sala

LA TERRA, VISTA DALLO SPAZIO, IL DISAGIO NELLA CIVILTA’, UN PROBLEMA ANTROPOLOGICO DI "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE" (SAUSSURE): IL "SORGERE DELLA TERRA" ("EARTHRISE").

Due note a margine di due riflessioni relative alla storia delle idee e all’immaginario biblico della tradizione culturale mediterranea:

- A) Una, di cinque anni fa (1 dicembre 2019), del prof. Franco Lo Piparo;

- B) l’altra, del 26 novembre 2024, del prof. Flavio Piero Cuniberto:

A) SU CATTOLICESIMO E ANTISEMITISMO:

Sollecitati dal recente film di Polanski , “L’ufficiale e la spia”, sul caso Dreyfus molti sono tornati a interrogarsi sulle ragioni dell’irrazionalità delle persecuzioni degli ebrei.

Bisogna ricordare, a chi non lo sapesse o volesse dimenticarlo, che la diffidenza verso gli ebrei (etichettati come «deicidi» in alcuni testi) è stata parte non secondaria del senso comune cattolico. Per fortuna ciò appartiene al passato e non tutto il mondo cattolico ne è stato coinvolto.

Bisogna ricordare, a chi non lo sapesse o volesse dimenticarlo, che la diffidenza verso gli ebrei (etichettati come «deicidi» in alcuni testi) è stata parte non secondaria del senso comune cattolico. Per fortuna ciò appartiene al passato e non tutto il mondo cattolico ne è stato coinvolto.

Ricordo che ancora nel 1958 nella liturgia cattolica del Venerdì santo il fedele diceva la preghiera che riporto in latino e in italiano.

Ricordo che ancora nel 1958 nella liturgia cattolica del Venerdì santo il fedele diceva la preghiera che riporto in latino e in italiano.- Orémus et pro pérfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam judaicam perfidiam a tua misericordia non répellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut, agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis ténebris eruantur. Per eumdem Dominum. Amen

- «Preghiamo anche per i PERFIDI GIUDEI, affinché Dio nostro Signore tolga il velo dai loro cuori e riconoscano anch’essi Gesù Cristo Signore Nostro. Dio Onnipotente ed eterno che non ricusi la tua misericordia neppure ai PERFIDI GIUDEI, degnati di esaudire le preghiere che ti rivolgiamo per QUESTO POPOLO CIECO, affinché, riconoscendo la luce della tua verità, che è Cristo, siano LIBERATI DALLE LORO TENEBRE.Per NSGC».

Dopo vari aggiustamenti e rimozioni delle parti più imbarazzanti solo nel 1973 la preghiera viene riformulata in maniera radicale:

- «Preghiamo per gli ebrei: il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell’amore del suo nome e nella fedeltà della sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo ed alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché IL POPOLO PRIMOGENITO DELLA TUA ALLEANZA possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo Nostro Signore. Amen». (Franco Lo Piparo)

- N0TA:

Chiarissimo prof. Franco Lo Piparo, un ricordo di cinque anni fa che è ancora carico di "radioattività" e sollecita a riflettere: condivido. Tuttavia, detto che "dopo vari aggiustamenti e rimozioni delle parti più imbarazzanti - come egli scrive - solo nel 1973 la preghiera ["per i pefidi giudei"] viene riformulata in maniera radicale" (cit.), non si può non affermare che si resta sempre nell’orizzonte di una vecchia "alleanza" cosmoteandrica, di una concezione molto tragica e poco "olimpica"di una "storia" come quella di Melchisedeck e dei "tre anelli" (del Decamerone" di Boccaccio), e, con essa, della incapacità dell’intera #umanità di pensare - come "principio" - il #Logos e la sua #Armonia ("in-dic-azione", già di Eraclito di Efeso).

Sostenere - come i leader israeliani colpiti da un «mandato d’arresto» - che una condanna dei loro crimini è «antisemitismo», è un gesto di arroganza così sfacciata da sconfinare nella stupidità. (Ed è in questa tenaglia che rischia di consumarsi il «suicidio di Israele» di cui parla Anna Foa).

E’ come dire che il Popolo Eletto non PUO’ commettere alcun crimine perché è «legibus solutus» come il sovrano hobbesiano, al di sopra di ogni legge umana e divina, e che se mai è razzista chi pretende di condannare crimini a loro dire inesistenti.

E’ come dire che il Popolo Eletto non PUO’ commettere alcun crimine perché è «legibus solutus» come il sovrano hobbesiano, al di sopra di ogni legge umana e divina, e che se mai è razzista chi pretende di condannare crimini a loro dire inesistenti.

Il vero ebreo, l’ebreo pensoso che non straparla e non bestemmia con la parola Elezione ma ne porta il peso, sa quanto è assillante il rischio di deviare dalla Via, di allontanarsi dalla Legge, il rischio eterno dell’«adulterio» (essendo l’Elezione un’idea nuziale, l’idea di un esigentissimo eros divino) e della «vendetta» di un Dio giusto e «geloso» (che è poi, più in profondità, la legge metafisica di chi si allontana dalle «acque nutrienti» e si perde nel nulla). Il rischio insomma di «profanizzare» Israele, trasformando il mistero dell’«elezione» nel peggiore dei suprematismi etnici. Già il pensoso Scholem la temeva negli anni ’30, quella «vendetta».

Il vero ebreo, l’ebreo pensoso che non straparla e non bestemmia con la parola Elezione ma ne porta il peso, sa quanto è assillante il rischio di deviare dalla Via, di allontanarsi dalla Legge, il rischio eterno dell’«adulterio» (essendo l’Elezione un’idea nuziale, l’idea di un esigentissimo eros divino) e della «vendetta» di un Dio giusto e «geloso» (che è poi, più in profondità, la legge metafisica di chi si allontana dalle «acque nutrienti» e si perde nel nulla). Il rischio insomma di «profanizzare» Israele, trasformando il mistero dell’«elezione» nel peggiore dei suprematismi etnici. Già il pensoso Scholem la temeva negli anni ’30, quella «vendetta».

I profeti biblici sarebbero inorriditi di fronte a questi pseudo-nipoti in puro delirio. Un nuovo Elia, forse, evocherebbe la pioggia di fuoco non più sui culti fenici ma su quel capolavoro di empietà arrogante che è l’attuale politica israeliana (longa manus, fin dall’inizio, del più cinico espansionismo anglosassone). (Flavio Piero Cuniberto).

I profeti biblici sarebbero inorriditi di fronte a questi pseudo-nipoti in puro delirio. Un nuovo Elia, forse, evocherebbe la pioggia di fuoco non più sui culti fenici ma su quel capolavoro di empietà arrogante che è l’attuale politica israeliana (longa manus, fin dall’inizio, del più cinico espansionismo anglosassone). (Flavio Piero Cuniberto).- NOTA:

SVEGLIARSI DAL COSMOTEANDRICO #LETARGO (#DanteAlighieri, Par. XXXIII, 94) NARCISISTICO, CONNESSO CON LA "#CADUTA" IN PICCHIATA CON LA "#TESTA" PER "#TERRA", USCIRE DALLO "STATO DI MINORITà" (#KANT, #Koenigsberg 1784 / #Kaliningrad 2024), E #RINASCERE ANTROPOLOGICAMENTE ("SANO E SALVO"), FORSE, E’ ANCORA POSSIBILE....

Federico La Sala

-

>LA TERRA, VISTA DALLO SPAZIO, IL DISAGIO NELLA CIVILTA’, UN PROBLEMA DI LINGUISTICA GENERALE: IL "SORGERE DELLA TERRA" ("EARTHRISE").1 dicembre 2024, di Federico La Sala

LA TERRA, VISTA DALLO SPAZIO, IL DISAGIO NELLA CIVILTA’, UN PROBLEMA DI LINGUISTICA GENERALE: IL "SORGERE DELLA TERRA" ("EARTHRISE").

- Due note a margine di due riflessioni relative alla storia delle idee e all’immaginario biblico della tradizione culturale mediterranea: una, di cinque anni fa (1 dicembre 2019), del prof. Franco Lo Piparo; l’altra, del 26 novembre 2024, del prof. Flavio Piero Cuniberto:

a) SU CATTOLICESIMO E ANTISEMITISMO:

Sollecitati dal recente film di Polanski , “L’ufficiale e la spia”, sul caso Dreyfus molti sono tornati a interrogarsi sulle ragioni dell’irrazionalità delle persecuzioni degli ebrei.

Bisogna ricordare, a chi non lo sapesse o volesse dimenticarlo, che la diffidenza verso gli ebrei (etichettati come «deicidi» in alcuni testi) è stata parte non secondaria del senso comune cattolico. Per fortuna ciò appartiene al passato e non tutto il mondo cattolico ne è stato coinvolto.

Bisogna ricordare, a chi non lo sapesse o volesse dimenticarlo, che la diffidenza verso gli ebrei (etichettati come «deicidi» in alcuni testi) è stata parte non secondaria del senso comune cattolico. Per fortuna ciò appartiene al passato e non tutto il mondo cattolico ne è stato coinvolto.

Ricordo che ancora nel 1958 nella liturgia cattolica del Venerdì santo il fedele diceva la preghiera che riporto in latino e in italiano.

Ricordo che ancora nel 1958 nella liturgia cattolica del Venerdì santo il fedele diceva la preghiera che riporto in latino e in italiano.- Orémus et pro pérfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam judaicam perfidiam a tua misericordia non répellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut, agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis ténebris eruantur. Per eumdem Dominum. Amen

- «Preghiamo anche per i PERFIDI GIUDEI, affinché Dio nostro Signore tolga il velo dai loro cuori e riconoscano anch’essi Gesù Cristo Signore Nostro. Dio Onnipotente ed eterno che non ricusi la tua misericordia neppure ai PERFIDI GIUDEI, degnati di esaudire le preghiere che ti rivolgiamo per QUESTO POPOLO CIECO, affinché, riconoscendo la luce della tua verità, che è Cristo, siano LIBERATI DALLE LORO TENEBRE.Per NSGC».

Dopo vari aggiustamenti e rimozioni delle parti più imbarazzanti solo nel 1973 la preghiera viene riformulata in maniera radicale:

- «Preghiamo per gli ebrei: il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell’amore del suo nome e nella fedeltà della sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo ed alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché IL POPOLO PRIMOGENITO DELLA TUA ALLEANZA possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo Nostro Signore. Amen». (Franco Lo Piparo)

- N0TA:

Chiarissimo prof. Franco Lo Piparo, un ricordo di cinque anni fa che è ancora carico di storica "radioattività" e sollecita a riflettere: condivido. Tuttavia, detto che "dopo vari aggiustamenti e rimozioni delle parti più imbarazzanti - come egli scrive - solo nel 1973 la preghiera ["per i pefidi giudei"] viene riformulata in maniera radicale" (cit.), non si può non affermare che si resta sempre nell’orizzonte di una vecchia "alleanza" cosmoteandrica, di una concezione molto tragica e poco "olimpica"di una "storia" come quella di Melchisedeck e dei "tre anelli" (del Decamerone" di Boccaccio), e, con essa, della incapacità dell’intera #umanità di pensare - come "principio" - il #Logos e la sua #Armonia ("in-dic-azione", già di #Eraclito di #Efeso).

Sostenere - come i leader israeliani colpiti da un «mandato d’arresto» - che una condanna dei loro crimini è «antisemitismo», è un gesto di arroganza così sfacciata da sconfinare nella stupidità. (Ed è in questa tenaglia che rischia di consumarsi il «suicidio di Israele» di cui parla Anna Foa).

E’ come dire che il Popolo Eletto non PUO’ commettere alcun crimine perché è «legibus solutus» come il sovrano hobbesiano, al di sopra di ogni legge umana e divina, e che se mai è razzista chi pretende di condannare crimini a loro dire inesistenti.

E’ come dire che il Popolo Eletto non PUO’ commettere alcun crimine perché è «legibus solutus» come il sovrano hobbesiano, al di sopra di ogni legge umana e divina, e che se mai è razzista chi pretende di condannare crimini a loro dire inesistenti.

Il vero ebreo, l’ebreo pensoso che non straparla e non bestemmia con la parola Elezione ma ne porta il peso, sa quanto è assillante il rischio di deviare dalla Via, di allontanarsi dalla Legge, il rischio eterno dell’«adulterio» (essendo l’Elezione un’idea nuziale, l’idea di un esigentissimo eros divino) e della «vendetta» di un Dio giusto e «geloso» (che è poi, più in profondità, la legge metafisica di chi si allontana dalle «acque nutrienti» e si perde nel nulla). Il rischio insomma di «profanizzare» Israele, trasformando il mistero dell’«elezione» nel peggiore dei suprematismi etnici. Già il pensoso Scholem la temeva negli anni ’30, quella «vendetta».

Il vero ebreo, l’ebreo pensoso che non straparla e non bestemmia con la parola Elezione ma ne porta il peso, sa quanto è assillante il rischio di deviare dalla Via, di allontanarsi dalla Legge, il rischio eterno dell’«adulterio» (essendo l’Elezione un’idea nuziale, l’idea di un esigentissimo eros divino) e della «vendetta» di un Dio giusto e «geloso» (che è poi, più in profondità, la legge metafisica di chi si allontana dalle «acque nutrienti» e si perde nel nulla). Il rischio insomma di «profanizzare» Israele, trasformando il mistero dell’«elezione» nel peggiore dei suprematismi etnici. Già il pensoso Scholem la temeva negli anni ’30, quella «vendetta».

I profeti biblici sarebbero inorriditi di fronte a questi pseudo-nipoti in puro delirio. Un nuovo Elia, forse, evocherebbe la pioggia di fuoco non più sui culti fenici ma su quel capolavoro di empietà arrogante che è l’attuale politica israeliana (longa manus, fin dall’inizio, del più cinico espansionismo anglosassone). (Flavio Piero Cuniberto

I profeti biblici sarebbero inorriditi di fronte a questi pseudo-nipoti in puro delirio. Un nuovo Elia, forse, evocherebbe la pioggia di fuoco non più sui culti fenici ma su quel capolavoro di empietà arrogante che è l’attuale politica israeliana (longa manus, fin dall’inizio, del più cinico espansionismo anglosassone). (Flavio Piero Cuniberto- NOTA:

SVEGLIARSI DAL COSMOTEANDRICO #LETARGO (#DanteAlighieri, Par. XXXIII, 94) NARCISISTICO, CONNESSO CON LA "#CADUTA" IN PICCHIATA CON LA "#TESTA" PER "#TERRA", USCIRE DALLO "STATO DI MINORITà" (#KANT, #Koenigsberg 1784 / #Kaliningrad 2024), E #RINASCERE ANTROPOLOGICAMENTE ("SANO E SALVO"), FORSE, E’ ANCORA POSSIBILE....

Federico La Sala

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- ARTE IMMAGINAZIONE ANTROPOLOGIA E FILOLOGIA: PER UNA PENTECOSTE IN UN PIANETA TERRA IN FIORE:21 maggio 2024, di Federico La Sala

PER UNA PENTECOSTE IN UN PIANETA TERRA IN FIORE: COME NASCONO I BAMBINI (20MAGGIO2024).

ARTE IMMAGINAZIONE ANTROPOLOGIA E FILOLOGIA...

- Una nota in memoria di #GioacchinodaFiore e di #GianniVattimo

"DIVINA COMMEDIA" (#DANTE2021). Flavio Piero Cuniberto, in una nota di commento all’opera di "Andrea Orcagna (e Jacopo di Cione), Pentecoste, 1362-1365; Firenze, Gallerie dell’Accademia" intitolata "La pentecoste fiorentina", scrive e sollecita a pensare:

- "Non è un pittore simpatico, Andrea di Cione detto l’Orcagna. E’ arcigno, l’Orcagna (un po’ come il suo affine senese Taddeo di Bartolo). Ha un umore aspro, severo, austero, che non gli impedisce però di prodigare una mirabile raffinatezza nella veste rosa-arancio della Vergine e in quel tappeto fiorito, tra le figure scultoree degli Apostoli. Né gli impedisce la trovata geniale di presentarla, la Vergine, come in levitazione, sollevata da terra, perché è Lei la prima destinataria di quel Fuoco spirituale. Ed è così. Dal giorno della Pentecoste la Chiesa o è mariana o non è: come se l’opera dello Spirito si compisse nuovamente in lei , dopo il giorno lontano dell’Annuncio.

- Il vaso fiorito, o il ramo di giglio offerto dall’Arcangelo, è diventato una fiamma che non si estingue.Il vaso fiorito, o il ramo di giglio offerto dall’Arcangelo, è diventato una fiamma che non si estingue" (cit.).

Ma, una domanda (una "question" hamletica) sorge "spontanea", come mai nella tradizione iconografica dell’altro "Vas d’elezione" (dell’altro «strumento della scelta»), lo sposo di Maria ( la stessa Madre di Gesù e della Chiesa della intera "umanità", la nuova #Eva) quello con l’altro ramo del #giglio, quello "offerto dall’Arcangelo" proprio di colui che è il "Vero_giglio", il "Vir_gilio", l’Uomo ("Vir") con il ramo altrettanto fiorito, il #padre di #Gesù, quel "#Giuseppe", della "casa di Davide" ("de domo David"), e si parla solo del "Vas" paolino (Atti ap., IX, 15)?!

A che edipico gioco giochiamo? Non ha forse ragione #DanteAlighieri ("io non Enea, io non Paulo sono ") con la sua "Monarchia" dei #DueSoli, Shakespeare con il suo "Amleto, #Nietzsche con il suo "Zarathustra"?! E #Freud con la sua "Interpretazione dei sogni?! Jakob #Böhme, cosa pensava del tempo in cui allo #sposo sarà possibile finalmente incoronare la #sposa, non pensava a un nuovo "mondo #possibile", a un #sorgeredellaTerra (#Earthrise), e a #Gioacchino da Fiore - per "caso", per "#charitas"?

NOTE:

- LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DELLA CHIESA CATTOLICA E IL PROBLEMA (DELL’ANDROCENTRISMO) DEL "CORPO MISTICO" DI "CRISTO" (#NICEA, 325-2025).

Papa Paolo VI, rivolgendosi ai padri conciliari del Vaticano II, dichiarò che Maria Santissima è la Madre della Chiesa.

Papa Paolo VI, rivolgendosi ai padri conciliari del Vaticano II, dichiarò che Maria Santissima è la Madre della Chiesa.

La Vergine Maria è la Madre di tutti gli uomini e specialmente dei membri del Corpo Mistico di Cristo, poiché è la Madre di Gesù per l'#Incarnazione. Gesù stesso lo confermò dalla Croce prima di morire, dandoci sua Madre come nostra madre nella persona di San Giovanni dicendo: "Donna, ecco tuo figlio!". E poi: "Ecco tua madre!". Ecco perché la pietà della Chiesa verso la Beata Vergine è un elemento intrinseco del culto cristiano. Adempiendo così la profezia della Vergine, che ha detto: "Tutte le generazioni mi chiameranno beata" [..." class="spip_out">20 MAGGIO 2024, Commemorazione della "Madre dei fedeli e dei pastori della Chiesa" ( https://www.santodelgiorno.it/maria-madre-della-chiesa/ ).

La Vergine Maria è la Madre di tutti gli uomini e specialmente dei membri del Corpo Mistico di Cristo, poiché è la Madre di Gesù per l'#Incarnazione. Gesù stesso lo confermò dalla Croce prima di morire, dandoci sua Madre come nostra madre nella persona di San Giovanni dicendo: "Donna, ecco tuo figlio!". E poi: "Ecco tua madre!". Ecco perché la pietà della Chiesa verso la Beata Vergine è un elemento intrinseco del culto cristiano. Adempiendo così la profezia della Vergine, che ha detto: "Tutte le generazioni mi chiameranno beata" [..." class="spip_out">20 MAGGIO 2024, Commemorazione della "Madre dei fedeli e dei pastori della Chiesa" ( https://www.santodelgiorno.it/maria-madre-della-chiesa/ ).

- STORIA E LETTERATURA, ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA BIBLICA: JAKOB BOEHME E "LA STORIA DI GIUSEPPE". Sul tema, una citazione dalla nota dello storico della filosofia Valerio Verra:

- "Al termine di una vita tutta dedicata ad approfondire e sviluppare un’intensa esperienza religiosa e speculativa, #Jakob #Böhme (1575-1624) raccoglie e condensa nel #Mysterium #Magnum (1623) il frutto delle sue meditazioni sul primo libro di #Mosè. L’opera è destinata a spiegare la rivelazione della parola divina, , la creazione, il regno della natura e della grazia, affinché l’uomo possa giungere a comprendere meglio che cosa sia Adamo e che cosa sia Cristo, come debba considerare se stesso nella luce della natura e in che cosa consista la sua vita temporale ed eterna. Contro le forme di interpretazione dottrinale ed erudita che minacciavano di ridurre l’incontro vivificante con la Scrittura a semplice decifrazione storico-filologica di una « lettera» morta e mortificante, Bohme propone una lettura della Genesi fondata sullo sforzo di riportare il testo sacro alla tensione insieme storica ed eterna tra l’uomo caduto e l’uomo redento.

Rivelazione e redenzione vengono viste così in un quadro che è insieme cosmico e storico e nel quale confluiscono e si intrecciano in una sintesi non sempre perspicua, ma per molti aspetti suggestiva, motivi mistici ed alchimistici, teosofici e naturalistici, che avranno notevole risonanza anche nel romanticismo e nell’idealismo tedesco. Alla grandiosità dello scenario e alla complessità dei contrasti nei suoi elementi corrisponde un linguaggio ricco di immagini e di simboli inteso a ricreare con forza poetica e profetica insieme quel legame profondo tra microcosmo e macrocosmo - motivo anche questo assai caro all’« età di Goethe» - dal quale soltanto l’anima può trarre la forza per comprendere il proprio destino di salvezza e riesprimere con parola visibile la parola invisibile da cui deriva ed è sostanziata l’intera creazione. Nei personaggi e negli eventi biblici si possono così ravvisare « figure » che anticipano ed esprimono il senso tanto di ogni singolo uomo quanto dell’intera umanità e cristianità.

Rivelazione e redenzione vengono viste così in un quadro che è insieme cosmico e storico e nel quale confluiscono e si intrecciano in una sintesi non sempre perspicua, ma per molti aspetti suggestiva, motivi mistici ed alchimistici, teosofici e naturalistici, che avranno notevole risonanza anche nel romanticismo e nell’idealismo tedesco. Alla grandiosità dello scenario e alla complessità dei contrasti nei suoi elementi corrisponde un linguaggio ricco di immagini e di simboli inteso a ricreare con forza poetica e profetica insieme quel legame profondo tra microcosmo e macrocosmo - motivo anche questo assai caro all’« età di Goethe» - dal quale soltanto l’anima può trarre la forza per comprendere il proprio destino di salvezza e riesprimere con parola visibile la parola invisibile da cui deriva ed è sostanziata l’intera creazione. Nei personaggi e negli eventi biblici si possono così ravvisare « figure » che anticipano ed esprimono il senso tanto di ogni singolo uomo quanto dell’intera umanità e cristianità.

Di questo grande affresco biblico è presentata qui l’ultima parte che tratteggia ed interpreta la storia di Giuseppe, una figura che non ha mancato di affascinare anche grandi artisti, da #Goethe a #ThomasMann. Giuseppe rappresenta per Bohme l’intera condizione del cristiano di fronte a Dio e al mondo e la sua storia ci insegna come #Adamo possa diventare #Cristo o, meglio, come Cristo assuma in sé la natura umana caduta per rigenerarla [...]. La storia di Giuseppe si conclude con il Testamento di #Giacobbe dove il processo di redenzione si dispiega come una vera e propria teologia della storia in cui Bohme, nella linea delle grandi interpretazioni delle diverse epoche in chiave biblica e profetica, descrive simbolicamente, attraverso il destino delle tribù di Israele, « tutto il tempo che dura il mondo da Adamo alla fine»." (Valerio Verra).

Di questo grande affresco biblico è presentata qui l’ultima parte che tratteggia ed interpreta la storia di Giuseppe, una figura che non ha mancato di affascinare anche grandi artisti, da #Goethe a #ThomasMann. Giuseppe rappresenta per Bohme l’intera condizione del cristiano di fronte a Dio e al mondo e la sua storia ci insegna come #Adamo possa diventare #Cristo o, meglio, come Cristo assuma in sé la natura umana caduta per rigenerarla [...]. La storia di Giuseppe si conclude con il Testamento di #Giacobbe dove il processo di redenzione si dispiega come una vera e propria teologia della storia in cui Bohme, nella linea delle grandi interpretazioni delle diverse epoche in chiave biblica e profetica, descrive simbolicamente, attraverso il destino delle tribù di Israele, « tutto il tempo che dura il mondo da Adamo alla fine»." (Valerio Verra).

- "Il #Protovangelo (apocrifo) di #Giacomo ci parla [..." class="spip_out">IL MATRIMONIO DI GIUSEPPE E MARIA “del bastone fiorito di San Giuseppe” [...]: «Indossato il manto dai dodici sonagli, il sommo sacerdote entrò nel santo dei santi e pregò a riguardo di Maria. Ed ecco che gli apparve un angelo del Signore, dicendogli: “Zaccaria, Zaccaria! Esci e raduna tutti i vedovi del popolo. Ognuno porti un bastone: sarà la moglie di colui che il Signore designerà per mezzo di un segno”. Uscirono i banditori per tutta la regione della Giudea, echeggiò la tromba del Signore e tutti corsero. Gettata l’ascia, Giuseppe uscì per raggiungerli. Riunitisi, andarono dal sommo sacerdote, portando i bastoni. Presi i bastoni di tutti, entrò nel tempio a pregare. Finita la preghiera, prese i bastoni, uscì e li restituì loro; ma in essi non v’era alcun segno. Giuseppe prese l’ultimo bastone: ed ecco che una colomba uscì dal suo bastone e volò sul capo di Giuseppe. Il sacerdote disse allora a Giuseppe: “Tu sei stato eletto a ricevere in custodia la vergine del Signore”»[...]" (cfr. Antonio Tarallo, "San Francesco", 23-01-2021).

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- LA "MONARCHIA" DI DANTE ALIGHIERI CON LA SUA CITAZIONE DA "SALMI 1.3": "Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, /che darà frutto a suo tempo /e le sue foglie non cadranno mai; / riusciranno tutte le sue opere"18 aprile 2024, di Federico La Sala

"DUE SOLI", A #GLORIA E A #MEMORIA DI #DANTE, UN "#ALBERO" SEMPRE VERDE DEL #PIANETATERRA:

#ENIGMISTICA #CRUCIVERBA, #FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA #POLITICA.

Una breve nota alla parte iniziale del primo capoverso del Libro Primo del capitolo I della #Monarchia di #Dante Alighieri:

- "Gli uomini tutti, cui la natura superiore ha infuso l’impulso ad amare la verità, sembrano dare il massimo valore al fatto di lavorare per i posteri, onde questi ricavino un arricchimento dalle loro fatiche, così come essi stessi sono stati arricchiti dal lavoro degli antichi. Stia quindi pur certo di aver mancato al proprio dovere colui che, dopo aver fruito di tanti insegnamenti forniti dalla società, non si cura poi a sua volta di recare qualche contributo al bene comune: egli infatti non è un “albero che lungo il corso delle acque porta frutti nella sua stagione” [Salmi, 1.3], ma piuttosto è una voragine perniciosa che ingoia sempre senza mai restituire quanto ha ingoiato. Perciò, ripensando spesso fra me queste cose e non volendo un giorno essere tacciato di aver colpevolmente sotterrato il mio talento, desidero non solo accrescere la mia cultura, ma anche portare frutti per il bene pubblico, dimostrando delle verità che altri non hanno mai affrontato. [...]" (cfr. Dante Alighieri, "Monarchia", in "Opere minori di Dante Alighieri", vol. II, #UTET, Torino, 1986).

RILEGGENDO #OGGI QUESTE CHIARISSIME PAROLE DI AVVIO DEL "DISCORSO" E, CONTEMPORANEAMENTE, GUARDANDO DAL #TEMPO IN CUI è stata scritta l’Opera, appunto, la #Monarchia, non c’è che da riferire allo stesso Autore , cioè #DanteAlighieri, la "visione profetica" incorporata nella citazione dei versi ripresi dal testo biblico: "Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, /che darà frutto a suo tempo /e le sue foglie non cadranno mai; / riusciranno tutte le sue opere" (Salmi, 1.3); RINGRAZIARLO E, POSSIBILMENTE, CERCARE DI CAPIRE MEGLIO LA SUA PROPOSTA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA, SINTETIZZABILE NELLA #FORMULA PARADIGMATICA DEI "#DUE SOLI".

***

"DUE SOLI" IN #TERRA, E UN SOLO #SOLE IN CIELO: "#TRE SOLI". #GENERE UMANO: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE"! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO.

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- UNA "CADUTA", UNA "MITICA" PRODUZIONE DI INFINITI ANELLI DI RECINZIONI, E DELL’ AMORE "CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE #STELLE" (#DANTEALIGHIERI).8 aprile 2024, di Federico La Sala

ALL’ORIGINE DEL #DISAGIO DELLA #CIVILTA’ #EUROPEA,

- UNA CADUTA E UNA "MITICA" PRODUZIONE DI INFINITI #TREANELLI DI #RECINZIONI ("#ENCLOSURES") DELLA #TERRA (J. - J. #ROUSSEAU) E DELL’#AMORE CHE MOVE IL #SOLE E LE ALTRE #STELLE" (#DANTEALIGHIERI). *

Così #SigmundFreud nel suo lavoro "L’infelicità nella civiltà ("Das Ungluck in der Kultur"): "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori; i Romani, che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore, non conobbero l’intolleranza religiosa, benché per loro la religione fosse un affare di Stato e lo stato fosse imbevuto di religione. Non fu un puro caso che il sogno germanico del dominio del mondo facesse appello all’antisemitismo come a suo complemento, e non è inconcepibile che il tentativo di stabilire una nuova civiltà comunista in Russia trovi il suo sostegno psicologico nella persecuzione della borghesia. Ci si chiede soltanto, con apprensione, che cosa si metteranno a fare i Sovieti, dopo che avranno sterminato la loro borghesia [...]" (S. #Freud, Il disagio della civiltà, 1929).

* I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO

Nota:

- Jean-Jacques #Rousseau, "L’#origine della #disuguaglianza": "[... Il primo che, recintato un terreno, ebbe l’idea di dire: Questo è mio, e trovò persone così ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, guerre, assassini, quante miserie ed orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: Guardatevi dall’ascoltare quest’impostore; siete perduti, se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno. Ma con ogni probabilità allora le cose erano già arrivate al punto da non poter continuare come prima; infatti questa idea di proprietà, in quanto dipende da molte idee che la precedono e che son potute nascere solo gradualmente, non si formò all’improvviso nello spirito umano: si dovettero fare molti progressi, acquisire molte abilità e conoscenze, trasmetterle ed accrescerle di epoca in epoca, prima di arrivare a questo estremo limite dello stato di natura. [...]" (Jean-Jacques Rousseau, "Sull’origine dell’ineguaglianza", a cura di V. Gerratana, Roma, Editori Riuniti,1968)

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" --- L’ANELLO DI CONGIUNZIONE DEI "TRE" MONOTEISMI: UNA QUESTIONE DI LOGOS (NON DI LOGO).20 marzo 2023, di Federico La Sala

UNA QUESTIONE DI LOGOS (NON DI LOGO) E DI ANTROPOLOGIA (NON DI ANDROLOGIA).

APPUNTI:

APPUNTI:A)

"IL PROFETA GIUSEPPE" è L’ANELLO DI CONGIUNZIONE DEI "TRE" MONOTEISMI.

«Josephologie»: pochi anni fa (2007) è stato pubblicato un importante studio di #MassimoCampanini sul patriarca di Israele e sul profeta del Corano, forse, è opportuno ri-leggerlo. A quando la ri-considerazione e il riconoscimento da parte della hChiesacattolica dell’altro Giuseppe, quello del cristianesimo, che dà il nome "Gesù" a suo figlio?!

B) IL PROBLEMA DEI "TRE ANELLI" E L’ANELLO DELLE "RECINZIONI" (ENCLOSURES): L’AMORE EVANGELICO (CHARITAS, gr. #XAPITAS) E "IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (S. FREUD, 1929).

La "question" (Shakespeare, "Amleto"), nella sua semplicità, richiama la questione antropologica (della buona madre e del buon padre) e la questione teologica: "In principio era il Logos" (non il logo dell’alleanza edipica del furbo e della furba di turno).

C) L’ESSENZA DEL CRISTIANESIMO, LA FILOLOGIA, E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("ECCE HOMO"), OGGI:

- "CHI È QUESTO FIGLIO DELL’UOMO?" (Gv. 12, 34).

RESTITUIRE A SAN GIUSEPPE ONORE E GLORIA. UNA INDICAZIONE E UNA EREDITÀ DI TERESA D’AVILA:

- "La devozione a san Giuseppe, a livello personale e locale, si viveva fin dalla venuta dei carmelitani in Europa, anche se la festa del santo Patriarca, a livello di Ordine, non appare sino alla seconda metà del XV secolo.

- Tale devozione nel Carmelo teresiano, va essenzialmente unita a santa Teresa. È uno dei legati più ricchi e caratteristici che la Santa lasciò ai suoi figli. Non si comprende il Carmelo teresiano senza san Giuseppe, senza l’esperienza giuseppina della Santa. Per la Santa Madre, i conventi che fonda, a immagine del primo (#Avila 1562), sono ‘case’ di san Giuseppe. Per questo procura che la maggior parte di essi porti il nome e titolo di san Giuseppe.

- Dei diciassette, fondati dalla Santa, undici stanno sotto il titolo di san Giuseppe. Se non tutte le fondazioni della Santa Madre portano quel titolo, non ce n’è nessuna dove non ci sia un’immagine del Santo che presieda e protegga la comunità. È un’ulteriore manifestazione, più della sua devozione ed esperienza giuseppina, il diffondere nei conventi le immagini del santo, la maggior parte delle quali ancora si conserva.

- È da notare, a questo riguardo, il dato che portava con sé in tutte le fondazioni, una statua di san Giuseppe, che riceveva il titolo di “Patrocinio di san Giuseppe” [...]". (Cfr. Antonio Faita, "Un inedito di Giuseppe Sarno: san Giuseppe con Gesù Bambino presso la chiesa teresiana di Gallipoli", Fondazione Terra d’Otranto, 19.03.2020).

D) Ricordando che l’interpretazione del messaggio evangelico di Teresa d’Avila è connessa alle "Meditazioni sul Cantico dei cantici" (e non all’androcentrismo della lettura paolina), ed è molto prossima a quella di Michelangelo #Buonarroti e al suo "Tondo Doni" e al suo "Mosè", forse, è bene ed è tempo di riproblematizzare la questione antropologica ("Ecce Homo", non "Ecce Vir") e portarsi oltre la cosmoteandria del cattolicesimo costantiniano (Nicea 325 - 2025). Uscire dall’inferno epistemologico. Se non ora, quando?!

E) B) STORIA STORIOGRAFIA ED ECUMENISMO: L’EUROPA E COSTANTINOPOLI. Riprendendo il filo dalla #Dotta Ignoranza (Niccolò Cusano, 1440), la "Donazione di Costantino" (Lorenzo Valla, 1440), e dall’assedio e caduta di Costantinopoli (1453) e il fallimento della proposta "cristologica" del "De pace fidei" (N. Cusano, "La pace della fede", 1453), non è forse tempo di correre ai ripari, di ristrutturare il campo e riequilibrare la bilancia antropologica?!

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---EUROPA2023: DANTE, GIORDANO BRUNO, GALILEO, E KEPLERO, A PRAGA, NELLA "CASA DEI DUE SOLI".20 gennaio 2023, di Federico La Sala

DANTE E LA TEORIA DEI "TRE SOLI":

- COSMOLOGIA,TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA (oltre la cosmoteandria teologico-politica dei "due poteri").

"OCEANO CELESTE" (KEPLERO, 1611). Per non buttare il #bambino (Dante Alighieri) con l’acqua sporca ("Dante è di destra"), un invito storiografico a riprendere la navigazione nella #nave di Galileo (quella del "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano", 1632) e rileggere Giordano Bruno:

FILOLOGIA E FILOSOFIA. Da ricordare che la ’casa’ di Dante Alighieri (la sua opera, la "Monarchia") era la "Casa dei Due soli", e ogni "potere" era non l’accoppiata "platonica" di un servo e di un signore, ma "due in uno" (al contempo, re e sacerdote) alla #luce del Sole - non di un solo Sole (come pretendeva Tommaso Campanella con la sua "Città del Sole" e le varie "monarchie" cosmoteandriche). Dante, a mio parere, è in sintonia con lo spirito di Giordano Bruno e le "TRE CORONE" dello "Spaccio de la Bestia trionfante" e con Keplero che a Galileo Galilei, e al suo "Sidereus Nuncius" (1610). da Praga (1611) quasi grida: "VICISTI, GALILAEE" ("HAI VINTO GALILEO")!

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" ---- I "TRE SCRIGNI" E IL "MERCANTE DI VENEZIA" (SHAKESPEARE). La favola del buon consumo (di Luigino Bruni).2 ottobre 2022, di Federico La Sala

Radici di futuro/5.

La favola del buon consumo

di Luigino Bruni (Avvenire, domenica 2 ottobre 2022

Per cogliere l’essenziale di una civiltà, la sua arte è sempre strada maestra. Il Mercante di Venezia di William Shakespeare, da solo dice quasi tutto sulla nascita dello spirito del capitalismo. Siamo alla fine del Cinquecento, a Londra. Shakespeare è nella sua maturità artistica. Viene in contatto, ancora una volta, con materiali narrativi italiani. In particolare con la novella "Il pecorone", di Ser Giovanni Fiorentino, composta attorno agli anni ottanta del Trecento, dove ci sono tutti gli elementi del Mercante di Venezia, incluso il centro narrativo della tragedia: la penale di carne prevista dal contratto tra il ricco mercante di Venezia (Ansaldo) e l’usuraio ebreo di Mestre (novella I). Elio Toaf, nel 1966, ha poi riportato un fatto realmente accaduto a Roma (narrato da G. Leti nel 1852) durante il pontificato di Sisto V (1585-1590): Paolo M. Secchi, mercante romano, aveva scommesso una libbra della sua carne con il «giudeo» Sansone Ceneda, un episodio forse conosciuto anche a Londra.

La trama del Mercante di Shakespeare è nota. Bassanio, giovane scialacquatore, ha bisogno di 3mila ducati per poter partecipare a una sorta di concorso amoroso (i "tre scrigni") e poter sposare la ricca e bella Porzia. Si rivolge così al suo amico Antonio, un ricco mercante di Venezia (che, forse, dà il nome all’opera), che non avendo i contanti ma amando follemente Bassanio, cerca di ottenere i denari da un noto usuraio di Rialto: l’ebreo Shyloch. Questi però non gli propone un normale contratto usuraio a interesse. Gli fa un’offerta bizzarra e tremenda: se non restituirà il denaro alla scadenza, l’usuraio preleverà come penale «una libbra della vostra bella carne, su quella parte del corpo che mi piacerà di scegliere». Antonio accetta - sul seguito della storia ci soffermeremo domenica prossima.

Perché un tale contratto? Perché presentare questo usuraio come un carne-fice? Si è molto discusso sulla presenza di un sentimento antisemita in quest’opera. In realtà Shakespeare registra i sentimenti del suo tempo senza esprimere un suo proprio giudizio sul tema - nelle opere d’arte, soprattutto nei capolavori, la descrizione del mondo è la prima critica dell’artista. Studiando quest’opera, e guardandola con gli occhi dell’economista quale sono, mi sono convinto che il giudizio etico di Shakespeare si possa rintracciare, e forse ci sorprenderà. È verosimile che il Mercante contenga una descrizione e una critica del proto-capitalismo di Venezia e, soprattutto, della "sua" Londra.

Shyloch è figura complessa e ambivalente. Una prima chiave di lettura la troviamo nel dialogo iniziale con Antonio, il mercante debitore: «Shyloch: "Ma, udite; mi parve diceste che voi non prestate mai né prendete a prestito con frutto". Antonio: "No, mai"». Antonio era un mercante che svolgeva anche attività bancaria, ma si vantava di prestare senza interessi. Infatti, quando lo vede, Shyloch pensa: «"Come ha l’aspetto di un ipocrita pubblicano! Lo odio perché è cristiano, e lo odio anche più perché nel suo umile candore presta denaro gratis, e fa così scendere a Venezia il tasso d’interesse».

Una prima tensione narrativa: da una parte l’usuraio ebreo e dall’altra il filantropo cristiano. I due si conoscevano: «Shyloch: "Inveisce contro di me, contro i miei leciti guadagni che lui chiama usura"». Antonio lo offende quindi nella piazza di Rialto. Inoltre - dato importante - Antonio non presta a interesse, eppure ora sta accettando un contratto usuraio. Ed è qui che troviamo una prima chiave di lettura. Shyloch cita la Bibbia, riporta il noto episodio dell’astuzia di Giacobbe grazie alla quale si arricchì presso il suocero Labano, un pagano (Genesi, cap. 30). Antonio commenta: «"E che c’entra? Giacobbe prese interessi?". Shyloch: "Non erano interessi diretti, come dite voi"».

L’ebreo spiega allora quell’episodio centrale nella storia d’Israele e nella storia del Mercante di Venezia. Labano vuole liquidare il salario di Giacobbe per il servizio resogli, ma la prima importante risposta di Giacobbe fu: "Non mi devi dare nulla" (Gn 30,31). Una risposta che somiglia al "gratis" di Antonio. Giacobbe e Labano stipulano poi un contratto bizzarro che al lettore appare quasi una burla, non troppo dissimile dal contratto tra Shyloch e Antonio: stabiliscono che tutti gli agnelli nati con il manto striato sarebbero stati di Giacobbe, gli altri di Labano. Il lettore sapeva che in un gregge gli agnelli striati sono molto pochi, quindi si immagina che il contratto sfavorisca Giacobbe, e pensa che quel suo "non voler nulla" fosse quasi vero. E invece ecco il colpo di scena.

L’ebreo spiega allora quell’episodio centrale nella storia d’Israele e nella storia del Mercante di Venezia. Labano vuole liquidare il salario di Giacobbe per il servizio resogli, ma la prima importante risposta di Giacobbe fu: "Non mi devi dare nulla" (Gn 30,31). Una risposta che somiglia al "gratis" di Antonio. Giacobbe e Labano stipulano poi un contratto bizzarro che al lettore appare quasi una burla, non troppo dissimile dal contratto tra Shyloch e Antonio: stabiliscono che tutti gli agnelli nati con il manto striato sarebbero stati di Giacobbe, gli altri di Labano. Il lettore sapeva che in un gregge gli agnelli striati sono molto pochi, quindi si immagina che il contratto sfavorisca Giacobbe, e pensa che quel suo "non voler nulla" fosse quasi vero. E invece ecco il colpo di scena.Giacobbe trova un espediente (non fa quindi un furto): mentre le pecore più robuste si accoppiavano le metteva di fronte a delle verghe da lui scorticate con striature verticali, in modo - pensava - che guardando pali striati le pecore partorissero agnelli striati (Gn 30,39). L’espediente funzionò, gli agnelli migliori nacquero striati, e Giacobbe divenne molto ricco.

Il riferimento a questo episodio della Genesi è cruciale nell’economia del Mercante di Venezia (trascurato dagli interpreti). Innanzitutto, nella saga di Labano e Giacobbe, il disonesto è il suocero, che continua a non rispettare i patti (li cambiò «dieci volte»: Gn 31,5). L’imbroglione è il pagano: Giacobbe qui è solo furbo e astuto ma, a modo suo, rispetta i patti. Inoltre, Giacobbe non prese il suo salario sotto forma di denaro: prese pecore, che però furono per lui un profitto molto maggiore del salario in denaro. E Antonio chiede: «Vorreste trar da ciò qualche deduzione in favore dell’usura? Il vostro oro e il vostro argento è simile alle pecore e alle capre di Giacobbe?». In realtà la risposta è: le tue pecore lo sono. Shyloch stava infatti dicendo ad Antonio: non c’è nessuna differenza etica tra le tue "pecore" (i tuoi guadagni dai commerci) e i miei interessi sul denaro. Siamo uguali, ma tu sei ipocrita e imbroglione, come Labano, pagano come te.

Ma il senso ultimo della citazione di Giacobbe emerge alla fine: «Il suo era un modo di prosperare [thrive] e Giacobbe fu benedetto: la prosperità [thrift] è benedizione, a meno che non sia un furto». Thrift in inglese non significa profitto né tantomeno usura; significa invece prosperità, beneficio, vantaggio, persino parsimonia, e non ha quindi una accezione negativa. Per l’etica di Shyloch prosperare con la furbizia è benedizione, non è un furto né un comportamento moralmente detestabile. E se fosse questa anche l’etica di Shakespeare?

C’è infatti un secondo elemento altrettanto importante. Ciò che potrebbe essere moralmente condannabile era la prodigalità di Bassanio: «Tu non ignori, Antonio, quanto io abbia dissestato il mio patrimonio conducendo un tenore di vita molto più fastoso dei miei mezzi». Infatti, a guardar bene, nell’opera gli ossessionati dal denaro sono i cristiani (Bassanio su tutti). Shyloch chiede una libbra di carne, di nessun valore economico - il suo spirito è simile a quello di Mazzarò verso la sua "roba".

Le domande della commedia-tragedia diventano: perché prestare denaro a interesse dovrebbe essere più immorale del profitto di un mercante?: «Mi chiamate miscredente, cane assassino... e tutto per l’uso che faccio di ciò che è mio?». E perché, invece, gli scialacquatori come Bassanio sono amici, amati e rispettati? È etico poi per Antonio rischiare la propria carne per soddisfare i capricci di un amico prodigo? Da quale parte sta, allora, l’etica buona?

Ecco dunque una prima conclusione. Con il Mercante siamo in un momento di svolta dell’etica economica nella nascita del capitalismo - va notato che la parola usata per il contratto della libra di carne è «bond».

In questo dialogo-conflitto tra Shyloch e Bassanio ci sono molte radici della modernità. C’è il seme del "vangelo della prosperità", ideologia centrata sulla benedizione della ricchezza che oggi è di nuovo di moda, soprattutto nei Paesi di cultura protestante. C’è anche una radice di quella visione romantica del denaro che è buono solo se viene speso, di una ricchezza etica solo se è consumata, non importa se quel denaro è preso a prestito da istituzioni finanziarie che condanniamo. Vi si trova pure una icona del declino del primo proto-capitalismo italiano del Rinascimento. L’Italia, infatti, che entrò nell’Inghilterra puritana non era più quella dei mercanti parsimoniosi del Trecento. Era invece quella di Francesco Benni: «Non c’è più bella vita al mondo di un debitore, fallito, rovinato e disperato. Questi è colui che si può dir beato. Fate, parente mio, pur de gli stocchi [prestiti], pigliate spesso a credenza, a ’nteresse, e lasciate ch’agli altri il pensier tocchi: perché la tela ordisce uno, l’altro la tesse» (In lode del debito, 1548).

Il Mercante è un’opera cerniera tra due mondi. Nella Londra elisabettiana di Shakespeare era ancora viva un’etica feudale cristiana che lodava il consumo, la terra, la nobiltà, che permetteva il prendere in prestito, ma condannava il dare a prestito - è davvero curioso che alla condanna del prestito a usura non corrisponde una altrettanto ferma condanna del debito a usura, pratica molto più popolare e diffusa. Quell’etica cristiana approvava il debito per il lusso, e stimava i mercanti come Antonio che accumulavano grandi ricchezze nei commerci e potevano permettersi anche di prestare gratis, ma condannava e malediceva il prestito a interesse di ebrei che con il loro denaro consentivano ai mercanti cristiani di arricchirsi e fare beneficenza e lussi: «Come ha l’aspetto di un ipocrita pubblicano». Chi prestava denaro era "come Giuda", chi lo prendeva in prestito per il consumo o per gli affari era invece un "buon cristiano", imitava la "Maddalena" che "sprecò" un profumo dal valore di 300 denari. Non capiamo l’Europa moderna senza queste ambivalenze e ipocrisie, e pochissimi come Shakespeare ce lo fanno vedere con una chiarezza aurorale.

Nella prima parte del Mercante l’ambivalenza decisiva è dunque quella tutta interna a Shakespeare e alla sua età, combattuto tra il vecchio mondo e il nuovo spirito capitalista. Fino al contratto di carne, la tragedia-commedia è ancora tutta aperta: quale delle due etiche prevarrà alla fine?

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- IL "GIOCO" DELLA TUNICA DEI "GIOCATORI DI DADI": IMPARARE A CONTARE. "UNO. IL BATTITO INVISIBILE". Note a margine del libro di Giulio Busi.26 gennaio 2022, di Federico La Sala

IMPARARE A CONTARE! "UNO. IL BATTITO INVISIBILE". Note a margine del libro di Giulio Busi *

RICOMINCIARE DA CAPO, DALLA COSTITUZIONE: UNO NON EQUIVALE UNO (=1), MA RENDE POSSIBILE E FONDA OGNI - UNO (= 1). IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS, NON UN LOGO! TRACCE PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA....

NONOSTANTE GIOACCHINO DA FIORE, NONOSTANTE DANTE ALIGHIERI (E LA DIVINA COMMEDIA) , NONOSTANTE GIOVANNI BOCCACCIO (E LA MEMORIA DI MELCHISEDEC E DEI TRE ANELLI), NONOSTANTE MICHELANGELO (E IL SUO TONDO DONI), NONOSTANTE LESSING (E IL SUO ELOGIO DEL SAGGIO NATHAN), NONOSTANTE FREUD E NONOSTANTE EINSTEIN ....

...SI VIVE ANCORA NEL REGIME DELL’UNO (= 1) E DELLA "DOTTA IGNORANZA" (1440) E DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICA?!

"Dio non gioca a dadi" ma, dopo la lezione di Georges de La Tour (cfr. Giulio Busi, "Uno. Il battito invisibile": [...] A Preston Hall, nella grande serra in vetro e ferro trasformata in museo, i "Giocatori di Dadi" di Georges de la Tour accolgono i visitatori con il loro sorprendente mistero. Tre lanci, un unico risultato... I tre lanci hanno dato lo stesso risultato. Uno [...]"), l’Uno è ancora il più sfuggente e misterioso tra i numeri? Ogni essereu mano è un uno, ma ancora non si sa chi è l’Uno? Ma a che gioco giochiamo?! La storia è sempre e solo fatta da Uno (=1) solo? E i tre moschettieri lavorano ancora per il solito Uno (=1)?!

UNO. IL BATTITO INVISIBILE: "L’Uno ci avvolge, pulsa in noi. Troviamolo. L’Uno è stupore, incompletezza, mistero. A tratti, in una grande sventura o in una gioia profonda, per caso o dopo avere cercato a lungo, ci rendiamo conto d’essere parte di un tutto che ci sovrasta, ci avvolge e allo stesso tempo si sottrae alla nostra #comprensione. Lo sentiamo, il tutto, senza poterlo distinguere con esattezza. Sebbene non ci sia consentito misurarlo con la #ragione, ci pare quasi di toccarlo, tanto è vicino, intimo.

Vecchie storie bibliche, sogni di mistici, saggezza indiana, inquietudini dei filosofi greci, poesia del Novecento. Sono i bracci di un fiume immenso e segreto, che questo libro risale passo dopo passo in cerca dell’Uno, del suo fulgore, del suo battito lieve, profondo, invisibile. L’Uno, il più sfuggente e misterioso tra i numeri" (G. Busi, "Uno. Il battito invisibile", Il Mulino).

Vecchie storie bibliche, sogni di mistici, saggezza indiana, inquietudini dei filosofi greci, poesia del Novecento. Sono i bracci di un fiume immenso e segreto, che questo libro risale passo dopo passo in cerca dell’Uno, del suo fulgore, del suo battito lieve, profondo, invisibile. L’Uno, il più sfuggente e misterioso tra i numeri" (G. Busi, "Uno. Il battito invisibile", Il Mulino).- IMPARARE A CONTARE: FILOLOGIA ARTE ARTE TERAPIA E RINASCIMENTO, OGGI...

QUATTRO PROFETI (1+1+1+1) O DUE PROFETI + DUE SIBILLE?! Nella cornice del Tondo Doni di Michelangelo, secondo gli esperti della Galleria degli Uffizi, "Vi sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti" (https://www.uffizi.it/opere/sacra-famiglia-detta-tondo-doni)? Non è bene, forse, rianalizzare il quadro e la cornice e ri-verificare la situazione, data la strettissima connesione anche con il lavoro portato avanti nella Cappella Sistina?!

- COSMOLOGIA ANTROPOLOGIA E CIVILTA’...

... IMPARARE A CONTARE E USCIRE da interi millenni di labirinto (Nietzsche) e riprendere la diritta via (Dante2021), comporta un globale capovolgimento del puntodivista e, con Freud, l’aprire gli occhi (tutti e due) e guardare finalmente "da dove veniamo"... e lo straordinario sorgere della Terra, come è apparso ai primi esploratori del cosmo ...

DANTE2021, QUESTIONE ANTROPOLOGICA (ECCE HOMO) E GIOCO DELLA TUNICA:

QUATTRO SOLDATI, TRE GIOCATORI DI DADI E PROBLEMA DELL’UNO.

QUATTRO SOLDATI, TRE GIOCATORI DI DADI E PROBLEMA DELL’UNO.

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! Ancora al Grand Tour della cosmoteandria?

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! Ancora al Grand Tour della cosmoteandria?FLS

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI DEL FARAONE DA PARTE DI GIUSEPPE, LA TRAGEDIA DI EDIPO, E LA RICERCA DI SIGMUND FREUD.23 gennaio 2022, di Federico La Sala

FILOSOFIA, PSICOANALISI E SONNO DOGMATICO: TEATRO, TRAGEDIA, E ANTROPOLOGIA CULTURALE...

- TEATRO E FILOSOFIA:“... ho conosciuto eminenti uomini di cultura, artisti, uomini politici (e le loro belle, ma per lo più frustrate, signore) e devo la mia carriera accademica all’amichevole aiuto di alcuni di questi signori (e signore). Ben presto mi si chiarì anche che in una discussione pubblica non contano gli argomenti, ma certe doti teatrali.

- Per controllare il mio sospetto, intervenni nelle discussioni e sostenni con grande sicurezza idee assurde. Dentro di me tremavo di paura - in definitiva non ero altro che un piccolo studente in mezzo a grossi calibri - ma in fondo ero uno studente di teatro e così potei dimostrare l’ipotesi con mia piena soddisfazione.” (Paul K. Feyerabend, “La scienza in una società libera”, Milano 1981)

SOFISTICA E STORIA. ALL’ORLO DELLA "FINE DEL MONDO" (Ernesto De Martino, 1977) emerge con chiarezza che non solo ieri ma anche oggi (e sempre più pericolosamente) che "in una discussione pubblica non contano gli argomenti, ma certe doti teatrali" è un problema epocale di lunga durata.

EDIPO E "SAPERE AUDE!" (KANT). Platone andò a scuola dai sacerdoti egiziani (Nietzsche). A BEN VEDERE è una mossa di grande astuzia, di intelligenza metica (metis, non medica!) propria di Platone che, conosciuto Socrate, distrusse tutte le sue composizioni poetiche/tragiche per dedicarsi completamente alla filosofia, a farsi credere Figlio di Dio (Apollo), a colonizzare le menti dell’intero Occidente, fino a ispirare Freud e Ferenczi che si rifecero esplicitamente alla sua opera "repubblicana" per fondare l’istituzione psicoanalitica!

LO SPIRITO CRITICO E LA SCIENZA IN UNA SOCIETÀ LIBERA. Senza l’interpretazione dei sogni del Faraone da parte di Giuseppe (il penultimo dei dodici figli di Giacobbe), non ci sarebbe stato né Mosè, né Gesù né Maometto, e, neppure Freud sarebbe mai arrivato a Londra e l’opera "L’uomo Mosè e la religione monoteistica" avrebbe mai vista la luce (Amsterdam, 1938)! E... non avremmo mai visto il Sorgere della Terra (Earthrise,1968).

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- L’unità è il futuro di una Chiesa sinodale, nell’immaginazione cosmoteandrica. (9 gennaio 2022, di Federico La Sala

IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS (NON IL ... LOGO)

L’unità è il futuro di una Chiesa sinodale *

"[...] Citando l’appello costante di Papa Francesco per una Chiesa missionaria,

monsignor Gómez ha ricordato che

ogni cattolico

monsignor Gómez ha ricordato che

ogni cattolico

condivide

la responsabilità per la missione:

condivide

la responsabilità per la missione:«Vescovi,

sacerdoti,

diaconi,

seminaristi,

religiosi e consacrati,

uomini e donne laici:

siamo tutti

battezzati per essere missionari».

* Cfr. Amedeo Lomonaco, L’Osservatore Romano, 17 novembre 2021.

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- STATI UNITI: CONFERENZA DEI VESCOVI. L’unità è il futuro di una Chiesa sinodale. Citando l’appello costante di Papa Francesco per una Chiesa missionaria, così nell’ordine secondo monsignor Gomez: «Vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi e consacrati, uomini e donne laici: siamo tutti battezzati per essere missionari» (di Amedeo Lomonaco).17 novembre 2021, di Federico La Sala

L’intervento del nunzio apostolico Pierre all’assemblea generale dei vescovi degli Stati Uniti

L’unità è il futuro di una Chiesa sinodale

di Amedeo Lomonaco (L’Osservatore Romano, 17 novembre 2021)

«Il cammino verso il futuro implica necessariamente l’unità. Una Chiesa divisa non sarà mai in grado di condurre gli altri all’unità più profonda voluta da Cristo». È quanto ha affermato, martedì 16 novembre, l’arcivescovo Christophe Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti, nella giornata di apertura dell’assemblea generale della Conferenza dei vescovi cattolici del Paese (Usccb). L’appuntamento si svolge a Baltimora, nel Maryland, fino al 18 novembre, con la partecipazione di quasi 300 vescovi chiamati a riflettere sul tema dell’Eucaristia.

Il presule ha centrato il suo intervento sul tema della sinodalità, sulla scia del processo avviato da Papa Francesco in tutta la Chiesa. La sinodalità, ha detto, «non è un concetto astratto», ma aiuta ad affrontare «la realtà della nostra situazione attuale» come «una risposta alle sfide del nostro tempo e al confronto che minaccia di dividere questo Paese e che ha anche i suoi echi nella Chiesa. Sembra che molti non si rendano conto di essere impegnati in questo confronto, prendendo posizioni radicate in certe verità, ma isolate nel mondo delle idee e non applicate alla realtà dell’esperienza di fede, vissuta dal popolo di Dio nelle situazioni concrete».

Il nunzio ha ricordato «diverse questioni urgenti che la Chiesa deve affrontare oggi». Una di queste è la vita: «Non possiamo abbandonare la nostra difesa della vita umana innocente o della persona vulnerabile». Tuttavia, ha aggiunto, un approccio sinodale «sarebbe quello di capire meglio perché le persone cercano di interrompere le gravidanze», quali sono «le cause profonde delle scelte contro la vita» e quali sono i fattori che rendono queste scelte «così complicate per alcuni».

Sul tema dell’Eucaristia ha affermato che «le realtà sono più importanti delle idee. Possiamo avere tutte le idee teologiche sull’Eucaristia - e, naturalmente, ne abbiamo bisogno - ma nessuna di queste idee è paragonabile alla realtà del Mistero eucaristico, che ha bisogno di essere scoperto e riscoperto attraverso l’esperienza pratica della Chiesa, vivendo in comunione, particolarmente in questo tempo di pandemia. Possiamo diventare così concentrati sulla sacralità delle forme della liturgia che perdiamo il vero incontro con la Sua presenza reale. C’è la tentazione di trattare l’Eucaristia come qualcosa da offrire a pochi privilegiati piuttosto che cercare di camminare con coloro la cui teologia o discepolato è carente, aiutandoli a comprendere e apprezzare il dono dell’Eucaristia e aiutandoli a superare le loro difficoltà. Piuttosto che rimanere intrappolati in una “ideologia del sacro”, la sinodalità è un metodo che ci aiuta a scoprire insieme una via da seguire».

Dopo l’intervento del nunzio, ha preso la parola monsignor José Horacio Gómez, arcivescovo di Los Angeles e presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, che ha ricordato come la missione della Chiesa sia «la stessa in ogni tempo e in ogni luogo»: è quella di «proclamare Gesù Cristo e aiutare ogni persona a trovarlo e a camminare con Lui». Dio, ha sottolineato, ci chiama «a costruire il suo Regno» e a infondere nella società «i valori del Vangelo». «La sfida che abbiamo è quella di capire come la Chiesa dovrebbe svolgere la propria missione in un’America che ora è altamente secolarizzata».

Citando l’appello costante di Papa Francesco per una Chiesa missionaria, monsignor Gómez ha ricordato che ogni cattolico condivide la responsabilità per la missione:

«Vescovi,

sacerdoti,

diaconi,

seminaristi,

religiosi e consacrati,

uomini e donne laici:

siamo tutti battezzati per essere missionari».

Nonostante uno scenario difficile, reso ancora più critico dall’attuale pandemia, l’arcivescovo di Los Angeles afferma che ci sono segni di speranza: c’è «un risveglio spirituale» nel Paese e molti «sono alla ricerca» in un momento in cui «la società americana sembra perdere la sua storia, radicata in una visione biblica del mondo». «Stanno cercando una nuova storia che dia senso alla loro vita». Ma «non hanno bisogno - ha affermato monsignor Gómez - di una nuova storia». «Ciò di cui hanno bisogno è ascoltare la vera storia, la bellissima storia dell’amore di Cristo per noi, il suo morire e risorgere dalla morte per noi, e la speranza che egli porta alle nostre vite». Infine, ha parlato del piano pastorale per «una rinascita eucaristica». Si tratta di un progetto missionario che mira a portare le persone nel cuore del mistero della fede: l’Eucaristia - ha concluso - è «la chiave di accesso alla civiltà dell’amore che desideriamo creare».

-

> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- PRIORITA’ DEL CAMMINO SINODALE. Le «alleanze» come chiave di lettura: il nuovo Adamo riapre il Paradiso e ci chiama “fratelli tutti” (di Filomena Rizzo e Paolo Scarafoni).17 novembre 2021, di Federico La Sala

Cammino sinodale e discernimento comunitario

Parola, alleanze e pietà popolare

di Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo (L’Osservatore Romano, 24 agosto 2021)

Una delle priorità del cammino sinodale della Chiesa italiana, nella chiamata al discernimento comunitario, è riportare al centro la Parola nelle comunità reali, le parrocchie e le famiglie. Non c’è autentico discernimento cristiano senza la luce della Parola di Dio. Per il timore dell’eresia della libera interpretazione, la Bibbia di fatto scomparve dalle case dei cattolici. Il concilio Vaticano ii con la costituzione dogmatica Dei Verbum ha riproposto l’ascolto e la proclamazione della Parola nel cammino della Chiesa. Come farla tornare al centro della vita cristiana affinché si realizzi la Chiesa comunità?

Indichiamo le «alleanze» come chiave di lettura antropologica e teologica della Parola. Mostrano il rapporto vivo di Dio con il popolo. Lungo la storia, Dio ha stabilito alleanze con l’umanità, legami d’amore e promesse per concedere i suoi doni e ricevere la risposta dell’uomo. Sono reali, non ideologiche, e ne sono prova i tanti fallimenti.

Indichiamo le «alleanze» come chiave di lettura antropologica e teologica della Parola. Mostrano il rapporto vivo di Dio con il popolo. Lungo la storia, Dio ha stabilito alleanze con l’umanità, legami d’amore e promesse per concedere i suoi doni e ricevere la risposta dell’uomo. Sono reali, non ideologiche, e ne sono prova i tanti fallimenti.L’alleanza della creazione, di Adamo ed Eva: è il Paradiso. Fallita per il peccato e per l’orgoglio, è vigente perché Dio continua a volerci tutti in Paradiso. È l’alleanza della felicità.

L’alleanza di Noè, con tutta l’umanità. Dio si impegna a non distruggere mai più ciò che ha creato. Il simbolo è l’arcobaleno fra il cielo e la terra. È fallita per l’orgoglio umano e la dispersione dei popoli, e sempre fedele nella regolarità delle stagioni. È l’alleanza della pace.