LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2012). Questo è il nodo da sciogliere. Materiali sul tema - di Federico La Sala

giovedì 14 giugno 2012.

- "DIARIO MINIMO" (Eco, 1963) DELLA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO"(Hegel, 1807): «Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti.» (Umberto Eco, "Fenomenologia di Mike Bongiorno", 1961).

"CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE...

"CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE...

DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16). *

DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16). *

CARISSIMI, NON PRESTATE FEDE A OGNI SPIRITO ...

CARISSIMI, NON PRESTATE FEDE A OGNI SPIRITO ...

DIO E’ AMORE (1 Gv., 4. 1-16)

DIO E’ AMORE (1 Gv., 4. 1-16)

IL "SEGRETO" DEL "NOME" RIVELATO E CHIARITO: GIUSEPPE dà a suo Figlio, GESÙ (= "Dio" salva), il NOME del Suo "Dio", e Gesù rivela che il Nome di "Dio" è "Amore", al di là dell’Eros e dell’Agape, è - teocritica-mente - Charitas!!!

IL "SEGRETO" DEL "NOME" RIVELATO E CHIARITO: GIUSEPPE dà a suo Figlio, GESÙ (= "Dio" salva), il NOME del Suo "Dio", e Gesù rivela che il Nome di "Dio" è "Amore", al di là dell’Eros e dell’Agape, è - teocritica-mente - Charitas!!!

- FILOLOGIA E FILOSOFIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".

- FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA - 1 PIETRO, 3. 1-7:

- "Ὁμοίως γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν [...] Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ ⸀συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς"

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- PRIMA DI NIETZSCHE, DOPO NIETZSCHE:IL GRANDE PAN E’ MORTO (PLUTARCO, Cheronea, 46/48 d.C. - Delfi, 125/127 d.C.).

- "«Raccontava [Epiterse] che una volta imbarcatosi per l’Italia sopra una nave carica di ricche merci, e con molti passeggeri, sulla sera trovandosi verso le isole Echinadi, il vento scemò, e la nave andando qua e là con direzione incerta, venne ad avvicinarsi a Paxos [isola di fronte all’Epiro, a sud di Corfù].

- [...] All’improvviso fu sentita una voce uscire dall’isola di Paxos che a gran voce chiamava: ’Tamo’. Tutti restarono sbalorditi. Questo Tamo, egiziano di patria, era il timoniere, ma non conosciuto per nome dalla maggior parte di quelli che erano sulla nave. Chiamato una seconda volta, non rispose; finalmente alla terza prestò ascolto. Allora colui che chiamava, con voce tonante disse: ’Quando sarai giunto a Palode [porto della città di Butroto in Epiro], annuncia che il gran dio Pan è morto’. Raccontava Epiterse che tutti, udito questo, si spaventarono [...] Quando infine arrivarono a Palode, non un soffio di vento, non un’onda. Allora Tamo, sulla poppa, guardò verso terra e gridò: “Il grande Pan è morto”.» (Plutarco, Dialoghi delfici, "Il tramonto degli oracoli", Adelphi, 1995).

Per chi vuole approfondire, si leggano ed esplorino (o anche si stampi tutto e se ne faccia un libro) - cliccando sul rosso - gli art. seguenti

|

GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |

- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)

- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).

"È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)

- "COSTANTINO" E "COSTANTINISMO"- IL NODO DA SCIOGLIERE:

- A) La teologia romana dei secoli XIX e XX. Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri (Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

- B La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).

- CHRISTUS DOMINUS: "PROEMIO. 1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com’egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l’edificazione del suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.

- Il papa e i vescovi perpetuano l’opera di Cristo

- 2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese [...]" (PAOLO VI,"VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO A PERPETUA MEMORIA", "DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA", 28 ottobre 1965 - senza le note).

- L’IMPERATORE COSTANTINO, LA "PAROLA" DI "DIO", E LA FIGURA DI "MICHELE" - OGGI: [...] San Michele. Voi sapete che cosa vuol dire Michele? È un nome prettamente orientale, ebraico, che vuol dire: “Quis ut Deus?”, “Chi è come Dio?”. Questa parola è parola che ha vinto, parola vincente nel grande scontro tra il bene e il male. Questa parola - Michele, “Chi è come Dio?” - ha vinto [...] “Quis ut Deus?”. E questa parola vince, vince come una volta l’imperatore romano Costantino ha vinto nella Croce: “in hoc signo”, in questo segno vincerai. Vi auguro questa vittoria (GIOVANNI PAOLO II, "Visita Pastorale alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Michele a Castel Romano", 13 febbraio 1994).

- Ubuntu: una parola da e per non dimenticare. Una nota a margine della Lettera enciclica di Giovanni Paolo II SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003)

- "L’immagine del

corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza

che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della

nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di

un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato

di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è

Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua

unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognu

no di noi, come è tutto intero

nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo.

L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i

cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante

sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,

che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a

mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)

L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i

cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante

sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,

che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a

mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)

- AL DI SOPRA DI TUTTO LA LEGGE, LA COSTITUZIONE, O "L’UOMO SUPREMO"?! LA "CHARITAS" O LA "CARITAS"?!

- LA PAROLA DEL VESCOVO (Mauro Russotto): "[...] In questa prima mia riflessione desidero soffermarmi sul motto episcopale del Vescovo Giovanni [Jacono],

con il quale abbiamo voluto titolare il bollettino:

Super omnia charitas. Si tratta delle parole che

San Paolo scrive nella Lettera ai Colossesi: «al di

sopra di tutto vi sia la carità» (Col 3,14). La carità è la dimensione e la virtù che sopravvive alla

stessa fede e alla speranza. Perché la carità è Dio,

è il nome nuovo di Dio... Deus charitas est [1 Gv. 4.8, giovanneo - non paolino, fls]. E

dunque Super omnia charitas è la nuova paolina formulazione del primo comandamento del decalogo di Mosè: Dio è l’Unico ed è sopra e al di

sopra di tutto!"

(Cfr.

SVPER OMNIA CHARITAS - N. 1 •GIUGNO 2009,PERIODICO DELLA POSTULAZIONE DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO MONS. GIOVANNI JACONO).

(Cfr.

SVPER OMNIA CHARITAS - N. 1 •GIUGNO 2009,PERIODICO DELLA POSTULAZIONE DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO MONS. GIOVANNI JACONO).

- "DIARIO MINIMO" (Eco, 1963) DELLA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO"(Hegel, 1807): «Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti.» (Umberto Eco, "Fenomenologia di Mike Bongiorno", 1961).

- MESSAGGIO EVANGELICO E ANNO SACERDOTALE (2008-2010). Ai sacerdoti e ai religiosi che hanno abusato dei ragazzi, invece di dire "abbiamo", "noi", "dobbiamo", "abbiamo", Papa Ratzinger scrive: "Avete tradito la fiducia riposta in voi da giovani innocenti e dai loro genitori. Dovete rispondere di ciò davanti a Dio onnipotente, come pure davanti a tribunali debitamente costituiti. Avete perso la stima della gente" (Lettera, pf. 6)!!!

- UNA CRISI DELL’INTERO ORDINE SACERDOTALE E UNA "LETTERA PASTORALE" CHE PRENDE CON POCO CORAGGIO E MOLTA FURBIZIA (COME "TRADIZIONE" COMANDA) LE DISTANZE DA CRIMINI ABNORMI E DAL LAVORO DI INSABBIAMENTO ISTITUZIONALE. Una breve rassegna stampa sulle reazioni

- UN’ANTROPOLOGIA "EDIPICA", ZOPPA E CIECA. IN NOME DI GESU’, FIGLIO DEL "DIO" DI MARIA (- E GIUSEPPE?!), SOLO GLI "UOMINI" POSSONO ESSERE "SACERDOTI", NON LE "DONNE":

- "Grazie a te, donna-consacrata, che sull’esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all’amore di Dio, aiutando la Chiesa e l’intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta “sponsale”, che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura" (Giovanni Paolo II, Lettera alle Donne,1995, n. 2).

|

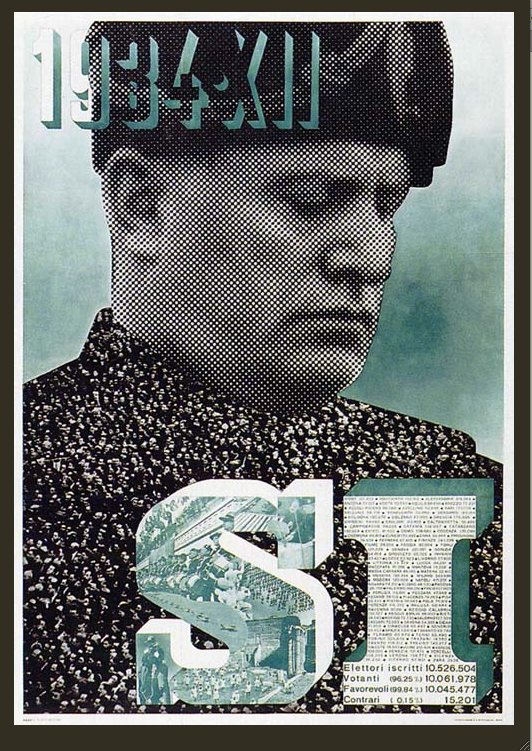

Xanti Schawinsky, Sì, 1934 |

AL DI LA’ DEI FONDAMENTALISMI LAICI E RELIGIOSI: UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA

AL DI LA’ DEI FONDAMENTALISMI LAICI E RELIGIOSI: UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA

FLS

Forum

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- TEOLOGIA-POLITICA E ANTROPOLOGIA: DOPO DUEMILA ANNI DI CRISTIANESIMO COSTANTINIANO E PAOLINO, QUALE IDEA DI EUROPA ANCORA E’ POSSIBILE?!18 aprile 2025, di Federico La Sala

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! DOPO DUEMILA ANNI DI CRISTIANESIMO COSTANTINIANO E PAOLINO, QUALE IDEA DI EUROPA ANCORA E’ POSSIBILE?!:

- La teologia romana dei secoli XIX e XX.

Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).

- "CONFERIMENTO DEL PREMIO CARLO MAGNO. UNA CITAZIONE DAL "DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO. Sala Regia Venerdì, 6 maggio 2016":

- Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell’uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli?.

"ANTROPOLOGIA" E STORIA DELLA "EUROPA, MADRE DELLE RIVOLUZIONI". Lo storico Friedrich Heer chiude l’opera così intitolata, appunto "Europa, madre di rivoluzioni" (1964; ed. it., 2 voll.m Il Saggiatore, Milano 1968), con il capitolo finale riflettendo su "Il salto", cominciando con il paragrafo "il salto cifra per il XIX-XX secolo, Tutto è in movimento", e, concludendo con l’ultimo paragrafo, a "Marya Sklodowska-Curie", e così scrive: "[...] Marya Sklodowska-Curie appartiene agli uomini di una Nuova Era incipiente, i quali sanno che le battaglie sul fronte dell’uomo - contro la morte, l’assurdo, l’ingiusto, il male, la stupidità - devono essere combattute in nuove forme; richiedono l’intera vita; un pensiero rigoroso, autocritico, un sentimento puro [...]"; e, in nota, aggiunge e "insiste" (in modo "antropologicamente" e linguisticamente "cattolico"): "Nuove battaglie - sul fronte dell’uomo [...] Questo secolo (o per meglio dire: alcuni suoi uomini) ha cominciato a comprendere in modo nuovo, e a far propria, la parola oscura e profonda dell’apostolo Paolo: Noi uomini siamo gli eredi di Dio" (F. Heer, op. cit., II, p. 588 e p. 596).

Federico La Sala

- La teologia romana dei secoli XIX e XX.

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL "PADRE" DI ADAMO-PIGMALIONE AL LAVORO E UN CON-"SILLO" DI GIACOMO LEOPRDI6 aprile 2025, di Federico La Sala

L’IMMAGINARIO COSMOTEANDRICO DEL DEMIURGICO "VASAIO" BIBLICO E PLATONICO (E L’IMPOSSIBILE USCITA DALLA CAVERNA DEL NARCISISMO). IL "PADRE" DI ADAMO-PIGMALIONE AL LAVORO E UN CON-"SILLO" DI GIACOMO LEOPRDI *:

ADAMO ED EVA. UNA LETTURA PSICOANALITICA

di Gianfranco Ricci (4 apr 2024)

Il racconto di Adamo ed Eva è contenuto nel primo libro della Bibbia, la Genesi.

In particolare, uno dei dettagli più celebri del racconto biblico di Genesi è quello relativo alla creazione di Eva:

- “Allora il Signore, il Dio, fece piombare un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli prese una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Poi il signore, il Dio, con la costola che aveva preso all’uomo formò una donna e la condusse all’uomo”

Nel corso del Seminario X, “L’angoscia” (1962-1963) e nel Seminario XV, intitolato “L’atto psicoanalitico” (1967-1968), Jacques Lacan commenta il racconto biblico di Adamo ed Eva.

Nel Seminario X Lacan introduce un neologismo: “sépartition” (separtizione). Adamo, l’unico uomo, vede venir meno la sua unità, la coincidenza tra Uno e Altro, perdendo una parte di sé.

Come sottolinea Massimo Recalcati nel libro “La legge della parola”:

- “L’umano (adam), tratto dalla polvere della terra (adamah), è costretto dalla Legge della parola a perdere una parte di sé stesso, a vedere incrinato il miraggio di poter essere autosufficiente.”

La perdita della costola non lascia un segno ma fonda nell’uomo, fin dall’origine, l’esperienza della mancanza, del meno, della perdita.

- [FOTO] "Adamo ed Eva" di Tiziano

L’azione di Dio, nella lettura di Recalcati, è definibile come “taglio separtitore”, capace di dividere soggetto e oggetto, separandoli per sempre, a partire da un orizzonte mitico, fuori dal tempo.

Per Lacan il racconto biblico diviene esempio paradigmatico per spiegare la teoria dell’oggetto causa del desiderio, chiamato oggetto piccolo (a).

Per Lacan, la condizione di Adamo, separato da Dio della propria costola e quindi impossibilitato a fare meno del rapporto con l’Altro, è alla base della possibilità stessa di far esistere il desiderio.

Il desiderio, sottolinea Lacan, ha sempre di mira l’oggetto perduto, che il soggetto cerca di ritrovare.

L’azione del linguaggio, che separa l’uomo dal suo oggetto, è a causa del desiderio stesso. Per questo la costola sottratta ad Adamo, e pertanto non più recuperabile, è alla base di due aspetti centrali del desiderio per Freud: l’oggetto è per sempre perduto (Adamo non potrà ottenere di nuovo la sua costola) e il soggetto ricerca il suo oggetto nel luogo dell’Altro (Adamo orienta il suo desiderio verso Eva).

Per Lacan, l’oggetto piccolo (a) è il nome di questo oggetto staccato dal corpo e perduto per sempre.

Per questo, sottolinea Lacan, l’esperienza che Adamo fa di Eva è “etero”: non si tratta di porre l’accento sulla differenza dei corpi, bensì su una non coincidenza, su una diversità di fondo.

Adamo, che ha visto sottrarsi la costola, finisce con il non coincidere più con il se stesso che è stato; dall’altra, Eva, scaturita dalla costola, non può tornare più a far parte di Adamo.

Il mito dell’Uno, dell’unione mitica senza scarti e senza resti, nell’immaginario biblico tramonta per sempre, lasciando spazio al desiderio.

- [FOTO] "La creazione di Adamo" di Michelangelo

Per questo, Recalcati conclude sottolineando che “il mito biblico della costola perduta è dunque il mito dell’origine del desiderio umano: ricercare nell’Altro la parte più irraggiungibile di me stesso. La relazione con l’eteros sorge dunque da questa urgenza.”

- Per approfondire:

Massimo Recalcati - “La legge della parola”

Massimo Recalcati - “La legge della parola”Nel corso del Seminario X, Lacan sottolinea una caratteristica fondamentale dell’oggetto perduto come inteso da Freud: non si tratterebbe di una parte del corpo materno (il seno) staccato dal corpo della madre e portato con sé dal piccolo, bensì dell’esperienza dei “pezzi” del corpo materno vissuti come parte del proprio corpo.

- [FOTO] "La creazione di Eva" di Michelangelo

Il bambino quindi vivrebbe il seno materno come parte stessa del proprio corpo, provando profonda angoscia e un vissuto di orrore e perdita nel momento del distacco, come se la separazione fosse, in origine, una mutilazione dei corpi.

Questo dettaglio si accorda con il mito biblico: Eva non sarebbe altro se non una parte del corpo di Adamo, la celebre costola. La perdita di una parte di Sè aprirebbe quindi al rapporto con l’Altro, facendo crollare il mito narcisistico di unità che abita come un fantasma l’animo umano.

*

ARTE, TECNOLOGIA, E LETTERATURA: UNA RISATA VI SEPPELLIRA’.

Un "Sillo", una parodia critica della filosofia dell’uomo dell’età delle macchine di Giacomo Leopardi:

"Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" ("Operette morali", 1827).

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- "QUI CI SONO ICOSAEDRI E DRAGHI" E NON SI SA QUI SI ANNIDA UNA HAMLETICA QUESTION(E) DI SOLIDI E OCCHI (E SERPENTI).5 aprile 2025, di Federico La Sala

"HIC SUNT DRACONES" ("HIC SUNT LEONES"): QUI CI SONO ICOSAEDRI E DRAGHI... *

- ETIMOLOGIA DI ICOSAEDRI E DRAGHI. Un omaggio a Marco Mazzanti e alla sua sollecitazione a riflettere sulle parole e a pensare critica-mente:

- 𝐈𝐜𝐨𝐬𝐚𝐞𝐝𝐫𝐨.Non è il nome di un drago, idra o leviatano che dir si voglia, ma di una figura tridimensionale, un 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘦𝘥𝘳𝘰. Il suffissoide -edro deriva dal greco ἕδρα [hedra], ossia, "base", "faccia"; mentre il prefissoide ico- da εἴκοσι [eikosi], "venti". Si ha dunque il latino 𝘪𝘤𝘰𝘴𝘢𝘦𝘥𝘳𝘶(𝘮), dal greco εἰκοσάεδρον [eikosaedron]: un poliedro a venti facce; il prefissoide poli- deriva chiaramente anch’esso dalla lingua greca e significa "molto": poliedro = molte facce.

- Drago è da rintracciare dalla forma latina di 𝘥𝘳𝘢𝘤𝘰 all’accusativo, 𝘥𝘳𝘢𝘤𝘰𝘯𝘦𝘮 (al genitivo è invece 𝘥𝘳𝘢𝘤𝘰𝘯𝘪𝘴), a sua volta dal greco δράκων [drakon] (al genitivo, δράκοντος [drakontos]), presumibilmente da una più ancestrale radice sanscrita, di cui, sempre dal greco, 𝘥𝘦𝘳𝘬𝘰𝘮𝘢𝘪, "vedo", e 𝘥𝘳𝘢𝘬𝘰, "vedrò", riconducibile pertanto alla radice in ok-/oph-, come in ὄϕις [ophis], "serpente", del resto come in 𝘰𝘧𝘪𝘥𝘪 in italiano, per la credenza antica che i rettili fossero dotati di una vista assai fine; potrebbe anche derivare, attingendo ancora dal sanscrito, lingua indoeuropea, dalla radice dragh-, di cui dragh-ayami, "allungare".

- L’idra, il serpente dalle numerose teste, deve il nome dal latino 𝘩𝘺𝘥𝘳𝘢, mutuato dal greco ὕδρα [hydra], a sua volta da ὕδωρ [hydor], "acqua". In italiano, il prefissoide idro- ha la medesima origine.

- Leviatano non deriva né dal latino né dal greco antico, ma dall’ebraico 𝘭𝘪𝘸𝘫𝘢𝘵𝘩𝘢𝘯, "tortuoso", come appunto i serpenti, gli ofidi. [...] (cit.).

QUESTO E’ UN #PROBLEMA DI #FILOSOFIA DEL #LINGUAGGIO, DI #ANTROPOLOGIA, DI #STORIA DELLA "#TRAGEDIA" DELL’#EUROPA, E DI MILLENNI DI #PLATONISMO.

NEL TEMA SI ANNIDA UNA HAMLETICA QUESTION(E) DI SOLIDI E OCCHI (E SERPENTI), SI TRATTA DI CHI PUO’ ACCEDERE ALL’ACCADEMIA DEL #FILOSOFO-#RE DELL’#OCCIDENTE (E DI TUTTA LA #TERRA), DELLA #SCUOLA DEL REGISTA "#PLATONE".

- "BEN DETTO, VECCHIA TALPA, "WE SAID, OLD #MOLE" (William Shakespeare, "#Amleto", "#Hamlet", I.5).

#SAPERE AUDE! (#KANT). VOLENDO E POTENDO, E’ PROPRIO UNA BELLA #IDEA PER UN’#OPERA DA METTERE IN #SCENA AL "#GLOBE #THEATRE" DI #SHAKESPEARE, ALLA PRESENZA DELLA #REGINA #ELISABETTA I #TUDOR, E VENIR FUORI DA INTERI MILLENNI DI #LABIRINTO (#NIETZSCHE).

- NOTE:

- INDIVIDUO E SOCIETA’ (ANTROPOLOGIA E PSICHIATRIA): "UN UOMO PIÙ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" ( FRANCA ONGARO BASAGLIA).

- "SAPERE AUDE!"(KANT). Un omaggio alla sollecitazione della "Gazzetta filosofica" a uscire dalla logica (dal "logo") della "guerra" ("polemos") "degli opposti" e, con Eraclito, cercare di pensare l’ armonia del logos ...

- ANTROPOLOGIA, STORIA, LETTERATURA E TEATRO: PLATONISMO DI LUNGA DURATA. A #MEMORIA DI #VIRGINIA WOOLF, a suo #onore e #gloria, forse, è bene ricordare e rimeditare le sue stesse parole: "[...] sarebbe stato impossibile, completamente e interamente impossibile che una #donna scrivesse nell’#epoca di #Shakespeare le #opere di Shakespeare. Immaginiamo, giacché ci riesce così difficile conoscere la realtà, che cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse avuto una #sorella #meravigliosamente #dotata, chiamata #Judith, diciamo." (cfr. Virginia Woolf, "Una stanza tutta per sé", in: "Romanzi e Altro", "I Meridiani" Mondadori).

- MATEMATICA, GEOMETRIA, E FILOSOFIA: LA "REGIA" "ANTROPOLOGICA" DI PLATONE SEGNA ANCORA LA SCIENZA CONTEMPORANEA. Anche Galileo Galilei resta parzialmente "impigliato" nelle tragiche maglie della visione "cosmoteandrica" del #Demiurgo platonico; ne "Il Saggiatore", così egli scrive:

"La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto."

"La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto."

*

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ARCHEOLOGIA LOGICO-FILOSOFICA. UNA NOTA SUL "COME NASCONO I BAMBINI" E SUL "BUON-MESSAGGIO". Un omaggio alla figura di san Giuseppe20 marzo 2025, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA, #INTERPRETAZIONE DEI #SOGNI, E FILOLOGIA DI #PRIMAVERA: EARTHRISE (#20MARZO 2025)

UNA NOTA SUL "COME NASCONO I BAMBINI" E SUL "BUON-MESSAGGIO".

- Un omaggio alla figura di san Giuseppe *

Alla #luce dell’aria primaverile, e del presente storico corrente, forse, è proprio bene ricordare che #Giuseppe, lo #sposo di #Maria, anche senza capire tutto, seppe bene #interpretare il suo #sogno: al #Bambino, "egli pose #nome #Gesù"! (Mt. 1. 25).

DIVINA COMMEDIA. I #Profeti, come le #Sibille (come quelle, legate alla tradizione dei #Carmelitani scalzi e delle Carmelitane scalze di #Teresa d’#Avila, presenti nella Chiesa dedicata alla "#MadonnadelCarmine" nel 1613 di #ContursiTerme: https://www.ildialogo.org/cultura/AppelliInterventi_1331650525.htm ), non si erano affatto sbagliati e sbagliate nel dire quello che avevano detto: è l’#amore "che move il sole e le altre stelle" (#DanteAlighieri, Par. XXXIII, 145).

- Dantedì, #25marzo 2025

- NOTE:

- "L’ESSENZA DEL #CRISTIANESIMO", LA #FILOLOGIA, E LA #QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("ECCE #HOMO"), #OGGI: "CHI È QUESTO FIGLIO DELL’#UOMO?" (GV. 12, 34). #ARTE, #RELIGIONE, E #FILOSOFIA DELLA #FAMIGLIA:

RESTITUIRE A SAN GIUSEPPE ONORE E GLORIA. UN’INDICAZIONE E UNA EREDITÀ DI #TERESA D’AVILA...

RESTITUIRE A SAN GIUSEPPE ONORE E GLORIA. UN’INDICAZIONE E UNA EREDITÀ DI #TERESA D’AVILA...

- PianetaTerra. La tradizionale teologico-politica platonico-paolina (plutonica e luciferina), a quanto pare, ha abusato troppo della #pazienza evangelica (quella "#kecharitoméne", cioè quella "piena di #grazia" di "Gesù, Giuseppe e Maria", e con il #sorgeredellaTerra, come aveva già capito #Baudelaire, viene anche il giorno dei "#PromessiSposi" (#AlessandroManzoni), la "punizione dell’#orgoglio" e, finalmente, il #gioco dei #bambini ("I #fiori del #male", XVI).

- ARCHEOLOGIA #ANTROPOLOGIA E #FENOMENOLOGIA: "#NICODEMO O DELLA #NASCITA" (ENZO #PACI). A BEN RIFLETTERE SULLE PAROLE DI HUSSERL ("Ricerche Logiche", vol.1, § 71: «Il matematico, in realtà, non è il teorico puro, ma soltanto il tecnico ingegnoso, è per così dire il costruttore che, guardando unicamente ai nessi formali, costruisce la teoria come un’opera d’arte tecnica. [...] E se la scienza costruisce teorie per la soluzione sistematica dei suoi problemi, il filosofo chiede che cosa sia la scienza della teoria, che cosa renda possibile la teoria in generale.» ), UNA #DOPPIA #CECITÀ, sia in #MATEMATICA sia in #FILOSOFIA), C’E’ DA DIRE CHE CI SI MUOVE, DOPO #DANTE E #KANT, ANCORA NELLA "#CAVERNA" POLIFEMICA E PLUTONICA di #PLATONE (E DI PAOLO DI TARSO E COSTANTINO: #NICEA, 325-2025), E CHE NON SI SA ANCORA COME "FARE LA VERITÀ" (Roberto Osculati, Bompiani, 1974). A mio parere, forse, è meglio molto #husserliana-mente riprendere "La crisi delle scienze europee" ( il Saggiatore), rileggersi la "Prefazione alla terza edizione italiana" di #EnzoPaci (Milano, 16 settembre 1968), e riprendere il filo della riflessione su "Nicodemo o della nascita" (ricordata e ripresa da Enzo Paci, nel 1973, ma iniziata, con #Ricoeur e compagni, nel Lager di #Wietzendorf, nel 194).

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA --- QUELLO CHE E’ GIUSTO FARE. Una lezione di matematica e di antropologcia: ""Ma poiché vi sono due specie di bellezza, delle quali una è la grazia, l’altra la dignità, dobbiamo considerare la grazia femminile e la dignità maschile" (Cicerone, De officiis").19 marzo 2025, di Federico La Sala

MATEMATICA E ANTROPOLOGIA: DA #DANTE ALIGHIERI E #MICHELANGELO #BUONARROTI, UNA SOLLECITAZIONE A RIPENSARE L’ UNO (#ONU), AL DI LA’ DEL #PLATONISMO E DEL #PAOLINISMO.

ARTE E ARITMETICA: IL "QUADRATO" DEL "CERCHIO". IL "TONDO DONI" E QUATTRO PROFETI (2+2= 4). Per la "Galleria degli Uffizi" nella cornice, sono "raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti". Ma, per Michelangelo, non è la testa di Gesù Cristo e non sono le teste di due profeti e #due #sibille?!

Non è meglio ri-#contare? Oppure è da ritenersi la punta di un "iceberg", di una questione antropologico-teologica "eterna"?!

Questa la "question" (Shakespeare): una questione antropologica e teologico-politica. Ri-pensare #comenasconoibambini: ri-considerare la #Relazione di "#Giuseppe e #Maria" e ri-meditare la lezione di Michelangelo Buonarroti. Solo così, forse, è possibile capire cosa significa il "ritrovamento" del Laocoonte e, altrettanto, come sia possibile liberare OGNI "UNO", ogni INDIVIDUO ("1") dalla "solitudine" e dall’immaginario bellico ("Homo homini lupus") e uscire dalla polifemica e luciferina "caverna" della #tragedia. (#19marzo 2025).

- NOTE:

- Questione antropologica e #cosmoteandria (#filologia e #cristologia), oggi (#19marzo 2025): "chi è questo figlio dell’#uomo?" (Gv. 12, 34). Come mai il silenzio totale di tutte le Accademie "platoniche" sulla #declinazione antropologica del messaggio evangelico ("Ecce #Homo") in chiave andrologica e costantiniana ("Ecce #Vir")? Non è questo un "meccanismo di rimozione" profondissima (S. #Freud, "Disagio della civiltà", 1929), che ha finito per spezzare le reni alla #Grecia e fatto diventare l’antropologia una #andrologia e, addirittura, il #Logos di #Efeso, il #logo di una #fattoriadeglianimali?! A che gioco giochiamo?! (#Dantedì, #25marzo 2025).

- STORIOGRAFIA #LETTERATURA E #ANTROPOLOGIA TERRESTRE: #DIVINA COMMEDIA. RICORDANDO L’INDICAZIONE DELLA #SOLARE "MONARCHIA" DI #DANTE ... e accogliendo, al contempo, l’invito dello storico #Remi #Brague a rimeditare la #saggezza (#wisdom) della #Romanitas ("IL FUTURO DELL’OCCIDENTE. Nel modello romano la salvezza dell’Europa", 1998), forse, è proprio "ora" e "qui" ("hegelianamente" e "cattolicamente") necessario e opportuno riprendere e portare avanti il filo antropologico-politico della lezione di #Cicerone a suo figlio #Marco:

- "Ma poiché vi sono due specie di bellezza, delle quali una è la grazia, l’altra la dignità, dobbiamo considerare la grazia femminile e la dignità maschile" ("Cum autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero #venustas sit, in altero #dignitas, venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem.": "De officiis", I. 130).

- (#Dantedì, #25marzo 2025).

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "DIVINA COMMEDIA": CON #DANTE (#25MARZO 2025), OLTRE #VERSAILLES E OLTRE L’ ANDROCENTRISMO DI NAPOLEONE.10 marzo 2025, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #STORIA D’#EUROPA (#8MARZO 2024 / #10MARZO 2025): RICORDANDO DANTE ALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA #MONARCHIA,

RIPENSARE L’UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’ orizzonte della #tragedia.

RIPENSARE L’UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’ orizzonte della #tragedia."DIVINA COMMEDIA": CON #DANTE (#25MARZO 2025), OLTRE #VERSAILLES E OLTRE L’ ANDROCENTRISMO DI NAPOLEONE: LA #FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-#VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-#MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO "MAMMONICO" DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ASTROBIOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E COSMOTEANDRIA. Quale “Teologia degli estremi confini”? Un nodo da sciogliere.22 febbraio 2025, di Federico La Sala

“Teologia degli estremi confini”

Una riflessione di Scarafoni e Rizzo sul tema Ufo*

di Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo (La Stampa,08 Giugno 2021

Il Pentagono renderà pubblico un rapporto sui fenomeni aerei non identificati, commissionato lo scorso anno dalla amministrazione Trump, e confermato da quella attuale. Tanta attesa tra chi aspetta la conferma dell’esistenza di extraterrestri, e chi invece pensa che si tratti di avanzate tecnologie di altre potenze mondiali, rivali degli Stati Uniti.

Lo scorso anno l’Agenzia per l’innovazione della difesa francese ha creato un “red team” per reclutare autori e sceneggiatori di fantascienza impegnandoli nella «progettazione e restituzione di scenari di disruption operativi, tecnologici o organizzativi» per immaginare i conflitti del futuro in un periodo ben definito: 2030-2060.

Negli Stati Uniti, dopo decenni di negazionismo, il Pentagono ha creato lo scorso anno la divisione Unidentified Aerial Phenomenon (UAP), per “individuare, analizzare e catalogare i fenomeni aerei non identificati che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. UAP è la nuova sigla che sostituisce UFO, e comprende una categoria più ampia di fenomeni.

In Giappone esistono specifiche linee guida per i piloti militari in caso d’incontri con UAP; in Argentina, Israele e in altri paesi ci sono state ammissioni ufficiali di contatti. In Cina nella seconda metà dello scorso anno, in piena pandemia, il NAOC, osservatorio astronomico nazionale cinese, ha aperto agli astronomi e fisici del resto del mondo, il FAST, Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, un gigantesco radiotelescopio costruito tra le montagne nel sud-ovest del paese dal 2011 al 2016, per esplorare l’universo e per studiare mondi alieni e segnali di vita extraterrestri.

A queste notizie si aggiunge anche lo strano segnale proveniente dalla stella Proxima Centauri, che conferma il rilevamento di “bisbigli” generati da intelligenze non identificate.

Non vogliamo sembrare esagerati nè complottisti, ma chi vive a contatto con i ragazzi, perennemente connessi al gioco Fortnite, capisce che stanno sviluppando una capacità reattiva inimmaginabile per noi adulti, per colpire con una velocità estrema tutti i corpi in movimento. Sono in contatto con giocatori di tutto il mondo, senza distinzioni di sesso, età, etnia, stato, lingua, condizione sociale, cultura e religione. Continui tornei mondiali selezionano i giocatori più bravi concedendo loro premi importanti. Un’applicazione messa a disposizione di tutti e perennemente aggiornata che sembra non avere mai problemi di connessione, anche quando altri importanti programmi vanno in tilt. Un costante allenamento al combattimento. Gli sviluppatori e dai dataminer hanno divulgato i dettagli circa l’imminente arrivo degli UFO in Fortnite Stagione 6, con «cerchi nel grano» e rapimenti dei giocatori da parte degli alieni. Gli extraterrestri dovrebbero essere i protagonisti indiscussi della prossima Stagione 7.

Per quanto riguarda la ricerca della possibilità di vita oltre la Terra nel 2020 è stato pubblicato il libro “Alien Oceans: the Search for Life in the Depth of Space” di Kevin Hand, astrobiologo della Nasa. Si punta l’attenzione su un satellite di Giove chiamato Europa, che anche grazie alla presenza di un oceano, presenterebbe condizioni di vita molto simili a quelle della nostra Terra. A questo progetto allude il film di George Clooney “Midnight sky”, uscito a fine anno scorso. Una coppia di astronauti scienziati, che aspettano un bambino, provenienti da una missione su una luna di Giove, non possono più tornare a casa, perché la Terra non custodita adeguatamente sta per implodere; devono invertire la rotta e rifugiarsi proprio su quell’esopianeta per proteggere la vita e dare speranza all’umanità.

Un altro obiettivo dichiarato da parte di magnati americani è il raggiungimento di Marte per poi costruirvi città abitabili dall’uomo.

Da un punto di vista teologico bisogna intervenire presto, “primerear”, sviluppando una teologia “degli estremi confini” (Rom 10,16-18).

Sarebbe opportuno riprendere gli studi di teologi come Teilhard de Chardin, che avevano messo in evidenza l’importanza del tema. Grande interesse ha suscitato alcuni anni fa, il libro di Armin Kreiner “Gesù, gli UFO e gli alieni” e gli studi del teologo e astronomo Tanzella Nitti e dei padri gesuiti della Specola vaticana, tra i quali José Gabriel Funes e Guy Consolmagno. Oggi è indispensabile confrontarsi e dialogare a lungo con gli scienziati che hanno curato gli sviluppi della ricerca sul cosmo, superando la diffidenza reciproca.

Qualora nel rapporto statunitense si confermasse la reale possibilità di relazionarsi con creature intelligenti diverse da noi, alla teologia si porrebbero difficili tematiche relative alla cristologia (incarnazione e salvezza in Cristo) e all’antropologia.

Cristo è entrato nella creazione facendosi uno di noi, ha scelto l’uomo e la Terra. Su questo mistero per molto tempo si sono basati il geocentrismo e l’antropocentrismo, che purtroppo hanno causato a volte molto dolore. Cristo ci insegna la kenosi per mostrarci la dignità di tutti gli uomini e anche delle altre creature diverse da noi.

Il Cristocentrismo, nella dimensione dell’incontro e della comunione con Lui, va oltre i confini della Terra, ed è possibile anche per creature intelligenti diverse da noi. L’essere un uomo per Cristo è la via, il servizio, non il privilegio e il dominio.

Il Cristocentrismo, nella dimensione dell’incontro e della comunione con Lui, va oltre i confini della Terra, ed è possibile anche per creature intelligenti diverse da noi. L’essere un uomo per Cristo è la via, il servizio, non il privilegio e il dominio. Le persone appartenenti alle potenze mondiali che forse incontreranno gli altri esseri, rappresentando l’umanità, dovranno mostrare una relazionalità e un’accoglienza senza limiti, non l’orgoglio della specie umana.

Le persone appartenenti alle potenze mondiali che forse incontreranno gli altri esseri, rappresentando l’umanità, dovranno mostrare una relazionalità e un’accoglienza senza limiti, non l’orgoglio della specie umana.Le problematiche teologiche legate alla scoperta di nuovi pianeti dove è possibile la vita (astrobiologia), si riferiscono soprattutto all’antropologia e alla cura del creato. L’umanità deve superare definitivamente la visione “predatoria”, come purtroppo è avvenuto nel passato. Di fronte a “nuove terre”, è stata giustificata la “conquista” e la “colonizzazione”, sovente appoggiandosi su una falsa cristologia, con l’errore di benedire le “armi da guerra”. Adesso si aggiunge l’intenzione esplicita di egoismo dei potenti e dei ricchi, che invece di proteggere la Terra, la sfruttano fino al punto di non ritorno e si assicurano la possibilità di impossessarsi di altri pianeti per la loro sopravvivenza. I poveri esclusi da questi giochi predatori, senza un intervento vigoroso, anche teologico, sulle coscienze e sulle intenzioni, sono destinati a rimanere scartati.

Come relazionarci alla meravigliosa scoperta di esopianeti abitabili, dove si può sviluppare la vita, e all’arricchente incontro con creature intelligenti da ospitare e non da combattere, ci è indicato nelle Scritture: «I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annunzia il firmamento» (Sal 19,1). Cristo, Re dell’Universo insegna a tutti gli uomini e a tutte le creature ad accogliersi e ad amarsi.

Come relazionarci alla meravigliosa scoperta di esopianeti abitabili, dove si può sviluppare la vita, e all’arricchente incontro con creature intelligenti da ospitare e non da combattere, ci è indicato nelle Scritture: «I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annunzia il firmamento» (Sal 19,1). Cristo, Re dell’Universo insegna a tutti gli uomini e a tutte le creature ad accogliersi e ad amarsi.* Don Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo insegnano insieme teologia in Italia e in Africa, ad Addis Abeba. Sono autori di libri e articoli di teologia.

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- CON #SHAKESPEARE (DANTE ALIGHIERI E GIORDANO BRUNO), PER UNA ANALISI CRITICA DEL"CESARICIDIO" E UNA COMPRENSIONE ANTROPOLOGICA DELLA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI"."15 febbraio 2025, di Federico La Sala

ARCHEOLOGIA E FILOLOGIA DELLA TRADIZIONE CULTURALE EUROPEA: CON #SHAKESPEARE (DANTE ALIGHIERI E GIORDANO BRUNO), PER UNA ANALISI #CRITICA DEL"CESARICIDIO" E UNA COMPRENSIONE ANTROPOLOGICA DELLA #MONARCHIA DEI "#DUE SOLI" ("DIVINA COMMEDIA").

- Una nota intorno al tema del "Giulio Cesare" (e dell’ "Amleto").

CHE NELLA MODALITA’ IN CUI SHAKESPEARE PRESENTA LA "RESA" DI BRUTO ALLE ARGOMENTAZIONI DI #CASSIO (ALLA "SOCRATE") PER COINVOLGERLO (COME UN "ALCIBIADE") NELL’AVVENTURA DEL "CESARICIDIO", IN CUI APPARE evidente il rinvio critico al "gioco" narcisistico del guardarsi nell’occhio dell’altro per conoscere sé stesso del dialogo di #Platone ("Alcibiade primo", 132c - 133b ), è già ben chiaro che egli pensi al di là del #platonismo e del #paolinismo storico:

"BRUTO

No, Cassio; perché l’occhio non vede se stesso

No, Cassio; perché l’occhio non vede se stesso

se non di riflesso, attraverso altri oggetti.

se non di riflesso, attraverso altri oggetti.

CASSIO

CASSIO

È così;

È così;

e ci si rammarica molto, Bruto, che tu non abbia

e ci si rammarica molto, Bruto, che tu non abbia

specchi che volgano ai tuoi occhi il tuo valore

specchi che volgano ai tuoi occhi il tuo valore

nascosto, così che tu possa vedere la tua immagine

nascosto, così che tu possa vedere la tua immagine

riflessa. Ho sentito molte persone di alta reputazione

riflessa. Ho sentito molte persone di alta reputazione

qui a Roma - eccetto l’immortale Cesare -

qui a Roma - eccetto l’immortale Cesare -

che, parlando di Bruto, e gemendo sotto il giogo

che, parlando di Bruto, e gemendo sotto il giogo

di questa epoca, hanno espresso il desiderio

di questa epoca, hanno espresso il desiderio

che il nobile Bruto abbia occhi.

che il nobile Bruto abbia occhi.

BRUTO

BRUTO

In quali pericoli vorresti spingermi, Cassio,

In quali pericoli vorresti spingermi, Cassio,

invitandomi a cercare in me stesso

invitandomi a cercare in me stesso

quello che in me non c’è?

quello che in me non c’è?

CASSIO

CASSIO

Per questo, caro Bruto, preparati ad ascoltare.

Per questo, caro Bruto, preparati ad ascoltare.

E poiché tu sai di non poterti vedere bene

E poiché tu sai di non poterti vedere bene

se non per riflesso, io, il tuo specchio,

se non per riflesso, io, il tuo specchio,

rivelerò con discrezione a te stesso

rivelerò con discrezione a te stesso

quello che di te stesso tu ancora non conosci.

quello che di te stesso tu ancora non conosci.

E non essere sospettoso con me, gentile Bruto.

E non essere sospettoso con me, gentile Bruto.

Se io fossi un buffone qualsiasi, o fossi avvezzo

Se io fossi un buffone qualsiasi, o fossi avvezzo

a svilire con volgari giuramenti il mio affetto

a svilire con volgari giuramenti il mio affetto

al primo venuto che mi assicuri il suo; se ti risulta

al primo venuto che mi assicuri il suo; se ti risulta

che scodinzolo con le persone e prima le abbraccio forte

che scodinzolo con le persone e prima le abbraccio forte

e poi le calunnio; o se ti risulta

e poi le calunnio; o se ti risulta

che, alle feste, io mi professo amico

che, alle feste, io mi professo amico

di tutta la marmaglia, allora ritienimi pericoloso. "

di tutta la marmaglia, allora ritienimi pericoloso. "

("Giulio Cesare," Atto I, Scena 2).

("Giulio Cesare," Atto I, Scena 2).Shakespeare, nel solco e sul filo della lezione di Dante e di Bruno, sollecita la riflessione sul legame antropologico-politico e teologico dei "due soli" della "Monarchia" di Dante, e delle "#Tre corone" dello "Spaccio della bestia trionfante" di Giordano Bruno: sotto la spinta della #RiformaProtestante (1517) e Anglicana (1534) e della #Rivoluzionescientitica (#Copernico, 1543), egli insegna a "vedere" nella figura di "Giulio Cesare" (e di "Amleto") la unità e la unificazione - nelle mani e nella testa - non solo del sovrano ("cristiano") o della sovrana ("cristiana") ma di ogni "cristiano" e "cristiana", di ogni "cittadino" e di ogni "cittadina", del potere sia politico ("#sovranità universale") che religioso ("#sacerdotalità universale"): "Sàpere aude!" (#Kant, 1784).

#Dantedì, #25marzo 2025

- NOTA:

- PER USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA #COSMOTEANDRIA PLATONICA, E, AL CONTEMPO, DA UNA CAPACITA’ DI “#LETTURA” DIMEZZATA DELLA REALTA’ E UNA PARZIALE E ”#SPECULARE” #CONOSCENZA DI SE’, UN “INVITO” A RICONSIDERARE (ANCHE E ANCORA) LA SEGUENTE DISCUSSIONE TRA SOCRATE E ALCIBIADE ...

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- TEATRO E STORIA: LA "EREDITÀ" DI "ROMA" E L’ANALISI DI SHAKESPEARE NEL "GIULIO CESARE" E NELL’ "AMLETO"... *12 febbraio 2025, di Federico La Sala

STORIA (TEATRO) E METASTORIA (METATEATRO): LA QUESTIONE DELLA "EREDITÀ" DI "ROMA" E L’ANALISI DI SHAKESPEARE NEL "GIULIO CESARE" E NELL’ "AMLETO"... *

Nell’ Atto I, Scena 2, del "Giulio Cesare" si fa riferimento alla festa e alla corsa dei Lupercali, che a Roma si svolgeva nei giorni degli Idi di febbraio. in onore del dio Luperco, patrono della fertilità, e si accenna al problema all’ordine del giorno:

"CESARE - Calpurnia!...

CALPURNIA - Eccomi, son qui, signore.

CESARE - Appena Antonio inizierà la corsa,

cerca di metterti sul suo percorso...

Antonio!

ANTONIO - Cesare, signore mio...

CESARE - Non ti scordare, durante la corsa,

di toccare Calpurnia con la mano;

ché secondo che dicono gli anziani,

le donne sterili che son toccate

in questa corsa sacra,

si scrollano di dosso il maleficio

dell’infecondità".

Nell’atto III, scena 2, ANTONIO, nel suo discorso agli "amici, romani, popol mio", sul suo "diritto" ad essere il degno "successore" di Giulio Cesare, astutamente insinua nell’ orecchio: "[...] Quando i poveri hanno pianto, Cesare ha lacrimato: l’ambizione dovrebbe essere fatta di più rude stoffa; eppure Bruto dice che egli fu ambizioso; e Bruto è uomo d’onore. Tutti vedeste come al Lupercale tre volte gli presentai una corona di re che egli tre volte rifiutò: fu questo atto di ambizione? Eppure Bruto dice che egli fu ambizioso; e, invero, Bruto è uomo d’onore. Non parlo, no, per smentire ciò che Bruto disse, ma qui io sono per dire ciò che io so. [...]" (#Shakespeare, "Giulio Cesare", III.2).

*

LA MEMORIA DI #SANVALENTINO (#14FEBBRAIO) NELL’ "AMLETO" DI SHAKESPEARE: TEATRO (#STORIA) E METATEATRO (#METASTORIA)...

- OFELIA, A BEN RILEGGERE IL TESTO DELLA "CANZONE DI SAN VALENTINO" ("#AMLETO", 4.5.51-71), RICHIAMA IN MODO "CIFRATO" AL RE #CLAUDIO IL DELITTO DEL #RE #AMLETO ("#GIULIO #CESARE") E, AL CONTEMPO, ALLA CHIESA CATTOLICO-SPAGNOLA CHE LA "FESTA DI SAN VALENTINO" NON E’ ALTRO E ANCORA CHE LA "FESTA" DEL "COME NASCONO I BAMBINI" SECONDO LA "MARZIANA" TRADIZIONE ROMANA DEL "LUPERCALE"....

- NOTA:

- STORIA E #LETTERATURA E #ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA): #DANTE ALIGHIERI E #SHAKESPEARE, CON LA #MEMORIA DI #ULISSE, SULLA STESSA STRADA: USCIRE DALLA #CAVERNA POLIFEMICA, E DALL’#INFERNO DELLA #DOTTAIGNORANZA PLATONICA, CON L’AIUTO DELL’#ARIETE, DEL #MONTONE (E, A BEN VEDERE, ANCHE DEL #CAPRONE): "DI VELLO IN VELLO". COSI’ #VIRGILIO PORTA #DANTE FUORI DALLA "CAVERNA" DI #LUCIFERO: "Com’a lui piacque, il collo li avvinghiai;/ed el prese di tempo e loco poste,/e quando l’ali fuoro aperte assai,//appigliò sé a le vellute coste;/di vello in vello giù discese poscia/tra ’l folto pelo e le gelate croste" (Inf. XXXIV, 70-75).

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- FILOLOGIA, ARCHEOLOGIA, E STORIA: DA ARIANNA E DA NASSO ("NAXOS"), UN FILO PER "RI-USCIRE" DAL LABIRINTO DEI "GIOCHI DI PAROLE", E DALLA "CAVERNA" DI "POLIFEMO"."7 febbraio 2025, di Federico La Sala

GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA (2025): UNA QUESTIONE DI GRAZIA ("XAPIS"). DA ARIANNA E DA NASSO ("NAXOS"), UN FILO PER "RI-USCIRE" DAL LABIRINTO DEI "GIOCHI DI PAROLE", E DALLA "PLATONICA" #CAVERNA "POLIFEMICA", E ANDARE INCONTRO ALLE GRAZIE E ALLA #PRIMAVERA CHE SI AVVICINA...

RICORDANDO CHE la parola "Naxos" va letta come "Nacsos", come la parola "Xenos", "Csenos", proprio per rispetto al suo etimo perché rimanda alla parola: ξένος «straniero, ospite». è bene non confondere "Nasso" con la parola "asso", e, la "Filo-xenia", con la Xeno-fobia"!

E’ BENE CHE IL SENSO E IL SUONO DELLA "ICS"("X") NON SIA CONFUSO CON QUELLO DEL "CHI" ("X"), ALTRIMENTI LA "Χαρά (#XAPA)" DIVENTA UNA "XAPA" (cioè, "CSARA") E... SI FINISCE PER PERDERE NON SOLO LA BUSSOLA, LA "XAPA" (cioè, "CHAPA"), E, ANCORA, "LEGGENDO" IN NAPOLETANO E "NEA-POLITANO" ("CHAPIS...ce a me"), PERSINO TUTTA LA PRIMAVERA CON LE SUE GRAZIE (#CHARITES) E LA STESSA GRAZIA!

MITO E #STORIA. "Naxos (detta anche Nasso), isola del mito di Arianna, è la più grande e la più fertile delle Cicladi. [...] Naxos (detta anche Hora, Chora o Naxos #Chora), capitale e porto principale dell’isola [...] Vi siete mai chiesti da dove deriva l’espressione “piantare in asso”? È una contrattura di “piantare in Nasso” e si riferisce alle vicende mitologiche di Arianna, la fanciulla che aiutò Teseo a fuggire dal labirinto del Minotauro.[...]" (v. NAXOS).

- NOTA:

COSMOTEANDRIA "POLIFEMICA": #ANDROCENTRISMO, #GEOCENTRISMO ED #ETNOCENTRISMO DI UNA " CHIARA ED EVIDENTE" #CAVERNA PLANETARIA...

- In #memoria di Immanuel #Kant, Hermann von #Helmholtz, e Marcel #Proust, e #FrancaOngaro #Basaglia...

PIANETATERRA (2025). Nell’inizio dell’anno del "#Serpente del #legno #verde", per auguri e in omaggio al lavoro di #Stefano #Mancuso e #Alessandra #Viola, "#Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale" (Giunti Editore, 2013, p. 19), riprendo (e ripropongo all’attenzione)

LA "PIRAMIDE DEI VIVENTI" DI BOVILLUS ( CHARLES DE BOVELLES), TRATTA DAL "LIBER DE #SAPIENTE" (1509-1510).

La generale "nostra considerazione" non solo del mondo della #natura e del mondo dell’#uomo (antropologico, sociologico, economico, politico, e teologico) è, a ben vedere, "ancora molto simile".

- BUON2025

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- COSTITUZIONE ("LOGOS"), E PARTITI ("LOGO"), OGGI. Una nota su «Piero Calamandrei e la “separazione delle carriere” in magistratura».26 gennaio 2025, di Federico La Sala

ARCHEOLOGIA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, COSTITUZIONE ("LOGOS"), E PARTITI ("LOGO"), OGGI...

- Una nota a margine del testo di «Piero Calamandrei e la “separazione delle carriere” in magistratura» (Riccardo Radi,"TERZULTIMA FERMATA", 26 gennaio 2025 ).

CHI LO SA, LO SA; CHI NON LO SA, NON LO SA, MA ORMAI LO SANNO TUTTI E TUTTE. CHE OGGI SI STIA PERDENDO DEFINITIVAMENTE LA DISTINZIONE TRA LA #VEGLIA E IL #SONNO, TRA LA #LEGGE #FONDAMENTALE (le "regole del gioco" nel #campo e del campo di tutta la società ) E I "LOGO" (i "marchi", i "nomi", i "simboli" dei vari Partiti, delle varie Aziende, delle varie Lobbies atee e devote), dovrebbe preoccupare prima di tutto e soprattutto filologi e filologhe, oltre che filosofi e filosofe!

Il problema del "ripescaggio" geologico dal fondo del #pozzo in cui è caduto lo #spirito della Legge è un nodo antropologico e teologico-politico di lunga durata: "essere, o non essere" (#Shakespeare, "#Amleto"). E’ ancora il tempo della discussione sul tema della "dotta ignoranza" (1440) e sull’autenticità della cosiddetta "Donazione di Costantino" (1440).

ANTROPOLOGIA E #STORIA. CON IL SUO "ELOGIO DEI GIUDICI scritto da un avvocato" (1959), Piero Calamandrei mette chiaramente il #ditonellapiaga ("Quid est veritas?") e sollecita a non addormentarsi, come già la "memoria" di #Eraclito di #Efeso (e #Immanuel #Kant di Koenisberg, l’attuale #Kaliningrad): "Bisogna dunque seguire ciò è comune. Ma pur essendo questo lógos comune, la maggior parte degli uomini vive come se avesse un propria e particolare saggezza" (fr. 2).

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- TEATRO, METATEATRO, ANTROPOLOGIA E PEDAGOGIA. IL "RISUS PASCHALIS". Una breve nota in omaggio del lavoro della teologa Maria Cristina Jacobelli11 gennaio 2025, di Federico La Sala

TEATRO, METATEATRO, ANTROPOLOGIA FILOLOGIA STORIOGRAFIA E PEDAGOGIA TEOLOGICO-POLITICA:

IL "RISUS PASCHALIS" E IL FONDAMENTO TEOLOGICO DEL PIACERE SESSUALE"".

- Una breve nota in omaggio del lavoro della teologa Maria Cristina Jacobelli e della sollecitazione a riflettere del linguista Franco Lo Piparo *

Una brillante "comunicazione", ripresa dal lavoro giovanile (1998) del cardinale Víctor Manuel Fernández, su “La Pasión mística. Espiritualidad y sensualidad” (cfr. Franco Lo Piparo, "Misticismo e orgasmo")*, offre brillanti "indicazioni" per rileggere e re-interpretare "neapolitana-mente", proprio alla luce del "Cantico dei cantici" (8.6), l’opera di Shakespeare, "Amleto", e, finalmente, di capire meglio l’importanza dello "spettacolo nello spettacolo", del #Mousetrap (la "trappola del topo") e del "gioco" di Amleto e Ofelia, dinanzi al Re Claudio e alla Regina Gertrude: un contributo critico formidabile, per meglio rispondere alla hamletica "question" e, da non dimenticare, per rendere onore, finalmente, anche a Totò, che collocava "il Cantico dei cantici, nel blu, dipinto di blu"!

- *

MISTICISMO E ORGASMO

Secondo un lavoro giovanile del cardinale Víctor Manuel Fernández, molto vicino a Papa Francesco, orgasmo e rapporto mistico con Dio hanno molti aspetti in comune. Do la parola al cardinale:

- «Vediamo innanzitutto come gli uomini e le donne vivono l’orgasmo e qual è la differenza tra un orgasmo maschile e uno femminile. A lei piacciono di più le carezze e i baci, e ha bisogno che l’uomo giochi un po’ prima di penetrarla. Ma lui, insomma, è più interessato alla vagina che al clitoride. Al momento dell’orgasmo, lui di solito emette dei grugniti aggressivi; lei invece, fa dei balbettii o dei sospiri infantili. Non dimentichiamo che le donne hanno un ricco plesso venoso intorno alla vagina, che mantiene un buon flusso sanguigno dopo l’orgasmo. Ecco perché di solito è insaziabile. Ma non dimentichiamo che a livello ormonale e psicologico non esistono maschi e femmine puri. Chiediamoci ora se queste particolarità dell’uomo e della donna nell’orgasmo si verificano in qualche modo anche nel rapporto mistico con Dio”.

Il libro da cui è tratta la citazione è “La Pasión mística. Espiritualidad y sensualidad” pubblicato nel 1998. A chi dovesse scandalizzarsi ricordo che l’argomento era già stato trattato, in termini poetici e non scientifici, nel Vecchio Testamento dal “Cantico dei Cantici”. (Franco Lo Piparo).

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

- Chiesa ed Eucharistia. Il comandamento dell’amore e la norma personalistica ....

- Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! Fonti cattoliche a confronto, in chiave dialettico-polemica. Ripreso Giovanni Paolo II, l’ennesimo affondo per il dibattito

- Il magistero del "Deus caritas est" ("Dio caro-prezzo è") o il magistero del "Deus charitas est" ("Dio è Amore")?!

Federico La Sala

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ANTROPOLOGIA E STORIA: LA "CRISI CLIMATICA" GENERALE, LO SCIOGLIMENTO DI UN "ICEBERG" PIU’ CHE MILLENARIO, E LA PRIMAVERA IN CAMMINO....10 gennaio 2025, di Federico La Sala

LA "CRISI CLIMATICA" GENERALE, IL DISGELO, LA "#CRISI CLIMATICA" GENERALE, IL #DISGELO, LO SCIOGLIMENTO DI UN "ICEBERG" PIU’ CHE MILLENARIO, E LA #PRIMAVERA IN CAMMINO...

#DISAGIO DELLA E NELLA #CIVILTA’ (S. #FREUD, 1929) ED #EMERGENZA PLANETARIA (#10GENNAIO 2025): USCIRE VELOCEMENTE DALLA #CAVERNA (#PLATONISMO) E DAL #LABIRINTO (#TRAGEDIA):

- Tutte le "teste" (coronate e non) della società e della cultura , vale a dire di tutte le istituzioni e di tutte le università, le accademie, e gli organismi di ricerca, ecc., dovrebbero aprire le porte e le finestre alla riflessione e alla discussione ... se ben si considera e si osserva la #profondità della base dello stesso iceberg *

- ANTROPOLOGIA #ANDROCENTRISMO #FILOSOFIA #COSMOLOGIA #GEOLOGIA #ARCHEOLOGIA #PSICOANALISI #FILOLOGIA #SOCIOLOGIA #DIRITTO #MEDICINA #ANATOMIA #BIOLOGIA #TEOLOGIA #STORIA STORIOGRAFIA...

- *

- FOTO (ALLEGATA): LA "PIRAMIDE" E LA PUNTA DELL’ICEBERG "ANDROCENTRICO" DELLA "SCUOLA" DEL FILOSOFO BOVILLUS ("IL SAPIENTE", 1510).

CAMBIARE ROTTA E PARADIGMA: "ESSERE, O NON ESSERE", "SOCIALISMO O BARBARIE". RIPRENDERE IL FILO DI "ARIANNA" E PORTARSI FUORI DALL’INFERNO (CON DANTE E) MARX:

"[...] La comunità non è altro che una comunità del lavoro e l’uguaglianza del salario, il quale viene pagato dal capitale comune, dalla comunità in veste di capitalista generale. Entrambi i termini del rapporto vengono elevati ad una universalità rappresentata: il lavoro in quanto è la determinazione in cui ciascuno è posto, il capitale in quanto è la generalità riconosciuta e la potenza riconosciuta dalla comunità.

Nel rapporto con la donna, in quanto essa è la preda e la serva del piacere della comunità, si esprime l’infinita degradazione in cui vive l’uomo per se stesso: infatti il segreto di questo rapporto ha la sua espressione inequivocabile, decisa, manifesta, scoperta, nel rapporto del maschio con la femmina e nel modo in cui viene inteso il rapporto immediato e naturale della specie. Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Cosi in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo. In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura. In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.

La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva. [...]" (K. Marx, "Manoscritti economico-filosofici del 1844", "Proprietà privata e comunismo".

- NOTE:

- PIANETA TERRA: #EARTHRISE! #IRAN: #CECILIA #SALA #LIBERATA... E’ GIA’ UN "BUON INIZIO" DELL’ANNO, DI UN "BUON LAVORO" E UN "#BUON2025"! Un brillante annuncio di #rinascita, di una "prima rinascita", per l’intera #Terra! AUGURI all’intero popolo iraniano, a #CeciliaSala, all’#Italia... :

- "Cecilia Sala è libera, il ritorno in Italia nel pomeriggio a Ciampino. Aggiornamenti in tempo reale. È previsto alle 15.30 all’aeroporto di Ciampino l’aereo C130 dell’Aeronautica militare, la giornalista era detenuta in Iran dal 19 dicembre. Il papà: "È stata una partita a scacchi affollata".

- “SAPERE AUDE!” - UN “INVITO” DELLA SECONDA META’ DELL’ OTTOCENTO A RIPRENDERE CRITICA- MENTE LE INDICAZIONI DI KANT, AD USCIRE DA UN LETARGO “COSMOTEANDRICO” DI MILLENNI SUL PIANO SCIENTIFICO (FILOLOGICO, FILOSOFICO, TEOLOGICO, E SOCIOLOGICO) E A SVEGLIARSI DAL “SONNO DOGMATICO” :

- “QUESTO antropomorfismo psicologico lo riconosciamo nelle idee di Platone come nella dialettica immanente al processo universale di Hegel e nella volontà inconscia di Schopenhauer” (HERMANN VON HELMHOLTZ, “Il pensiero nella medicina”, 1877).

- STORIA, #STORIOGRAFIA, #FILOLOGIA E #MARXISMO: I "MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI DEL 1844" DI KARL MARX (Orthotes Editrice, NAPOLI 2018:

- "Quando nel 1932 furono per la prima volta pubblicati gli appunti che un giovane filosofo tedesco, discepolo di Hegel e di Feuerbach, aveva preso un secolo prima a Parigi dalle sue letture di economisti e di filosofi, questo evento editoriale fu salutato con grande entusiasmo. Una cosa abbastanza curiosa, se si considera che i cosiddetti Manoscritti economico-filosofici del 1844 non costituiscono un libro unitario, destinato alle stampe, ma solo materiali di lavoro in cui le osservazioni critiche affiorano da lunghe trascrizioni di autori più o meno noti.[...]".

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- MEMORIA E STORIA: L’ALBERO DI NATALE NELL’EUROPA MODERNA E IL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI28 dicembre 2024, di Federico La Sala

L’ALBERO DI NATALE NELL’EUROPA MODERNA E IL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI: LA PUNTA DI UN ICEBERG DELL’IMMAGINARIO OCCIDENTALE

UNA NOTA sulla considerazione che "Nella sua concezione moderna, l’albero di Natale casalingo sarebbe stato creato quasi casualmente da una nobildonna tedesca nel 1611, desiderosa di illuminare un angolo vuoto della casa, la duchessa di Brieg." (cfr. Elisa Chiari, "Albero di Natale, la vera storia dalle radici antiche a noi", "Famiglia cristiana", 18.12.2024 )

CULTURA E SOCIETA’. Tenendo conto di quanto sta succedendo nella società europea, a partire dalla #RiformaProtestante (1517), e dal "Sacco di Roma" dei lanzichenecchi al soldo dell’imperatore Carlo V (1527), dalla #Riforma #Anglicana (1534), dalla stampa dell’opera di #Astronomia di #Copernico (1543) e dell’opera di #Anatomia di #Vesalio (1543), dalla #Controriforma Cattolica (#ConciliodiTrento,1545-1563), e, ancora, dalla introduzione del #CalendarioGregoriano del 1582 (non accettato né dalla Germania e dall’Olanda fino al 1700, né dall’Inghilterra fino al 1752), e, al contempo, dall’attacco della cattolicissima "Invincibile Armada" spagnola di Filippo II all’Inghilterra di Regina Elisabetta I d’Inghilterra (1588), si può comprendere meglio (e subito) perché all’#Amleto di #Shakespeare non piaccia il "#presepe" della "Danimarca" cattolica, e, al contempo, nella Germania protestante si comincia a diffondere in occasione del Natale la tradizione dell’#albero, sia come critica della tradizione religiosa cattolico-spagnola sia come sollecitazione a ripensare all’albero del #Paradisoterrestre e anche a un rinnovato legame matrimoniale tra "#Adamo ed #Eva" (come già indicato e fatto da Lutero e da #EnricoVIII, padre della regina Elisabetta).

"SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610). Alla #luce di questa "contestualizzazione" relativa al diffondersi della tradizione dell’ Albero di Natale nei Paesi Protestanti, forse, è bene ricordare che l’Annuncio Sidereo (il "Sidereus Nuncius"), relativo alla "scoperta" della #Luna come la Terra e della #Terra come la Luna, di Galileo Galilei è del 1610 ed è salutato da #Keplero proprio nel 1611 con parole augurali che fanno tremare ancora oggi di "paura" tutta la teologia-politica cattolico-costantiniana dell’epoca: "Vicisti, Galilaee!" (Hai vinto, o Galileo!).

PIANETA TERRA: SPERANZA. Forse, oggi, alla fine del 2024, la navigazione nell’#oceano celeste (come da indicazione e sollecitazione dello stesso Keplero al Galileo, nella lettera del 1611) può riprendere.

#Buonanno, #Buon2025.

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UNA QUESTIONE DI ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA E PSICOANALISI: L’ENIGMA DEL NOME, L’ENIGMA DEL SOGGETTO, L’ENIGMA DEL DESTINO ("ANANKE").9 dicembre 2024, di Federico La Sala

L’ENIGMA DEL NOME, L’ENIGMA DEL SOGGETTO, L’ENIGMA DEL DESTINO ("ANANKE") E ... L’ENIGMA DI "DIO" ("CHARITAS") *

L’ENIGMA DEL DESTINO

di Gianfranco Ricci*

Lo storico Erodoto di Alicarnasso racconta nelle celebre opera “Storie” che nell’anno 499 a.C., Istieo, avventuriero e tiranno di Mileto, si trovava alla corte del re Dario I e non aveva modo di mettersi in contatto con il suo compatriota e tiranno della città Aristagora.

In quel tempo le città ioniche preparavano la grande ribellione contro il dominio persiano e Istieo voleva comunicargli che era il momento di dare il via alla sollevazione.

Alla fine ebbe un’idea: fece rasare la testa al suo schiavo più fedele e gli tatuò sul cuoio capelluto il messaggio che desiderava trasmettere, poi aspettò che i capelli ricrescessero, in modo da nascondere il messaggio.

Solo allora inviò lo schiavo a Mileto, dove gli rasarono nuovamente la testa e poterono leggere il messaggio. Il procedimento aveva diversi vantaggi, perché neppure il latore del messaggio ne conosceva il contenuto e pertanto non avrebbe potuto rivelarlo neanche se fosse stato sottoposto a interrogatorio o tortura.

Già Freud nello scritto “Isteria” (1888) aveva notato come i sintomi isterici seguissero una logica diversa da quella della mera anatomia. Tra il sintomo e la base organica non vi era un legame diretto, bensì l’emergere di una sorta di “dialetto”, di fenomeno linguistico.

Lacan porterà all’estremo la lettura freudiana, parlando di “crivellatura” del corpo per effetto del significante. Le parole, osserva Lacan, possono essere veri e propri “proiettili” che toccano, feriscono e perforano il corpo.

Abbiamo qui l’aspetto centrale della psicoanalisi: il rapporto fondamentale tra corpo e parola.

Il soggetto viene al mondo parlato dall’Altro, prima ancora di accedere direttamente al linguaggio.

Il primo significante che incontra è spesso il nome proprio, intraducibile per definizione, presente quindi nella sua dimensione di significante che si sgancia da ogni significato.

Tuttavia sappiamo bene che il significato è presente nel luogo dell’Altro e per questo può divenire come un “destino” per il soggetto che lo porta: il nome proprio può essere un destino.

Perché un certo nome? Perché non altri? Nel nostro nome e nelle parole che circolano nella nostra infanzia è evidente l’effetto di scrittura, di incisione che il significante opera su di noi.

Ciascuno di noi assomiglia quindi allo schiavo della storia di Erodoto: portiamo su di noi le tracce di un messaggio che non conosciamo e che ci resta enigmatico, misterioso, inaccessibile.

Compito dell’analisi è svelare questo messaggio inconscio: far emergere il discorso che l’Altro ha fatto per noi e su di noi, per assumere questo discorso e farlo nostro, riformularlo alla luce del nostro desiderio.

Sartre mostra l’importanza di questa operazione nel suo studio sulla vita di Jean Genet: l’intera opera di uno degli scrittori più discussi e controversi del Novecento si organizza intorno ad un significante che ha segnato per sempre la sua vita. Sartre ricostruisce infatti un episodio preciso dell’infanzia del piccolo Genet, quando, sorpreso dalla sua balia, viene ripreso con una parola: “ladro!”.

Come sottolinea Sartre nell’opera “Santo Genet, commediante e martire”, l’intera opera di Genet risponde ad una logica precisa: “il genio non è un dono, ma la via d’uscita che ci si inventa in casi disperati”.

- Per approfondire:

- Erodoto - Storie;

- Sartre - Santo Genet, commediante e martire;

- Massimo Recalcati - Ritorno a Jean Paul Sartre.

Il lavoro di Sartre ha indagato il ruolo della storia, dell’infanzia e dell’Altro nella vita dell’uomo.

In particolare, questo ambito di ricerca segna un punto di contatto con la pratica e la teoria analitica.

Sartre ha articolato il suo lavoro concentrandosi su due grandi figure dell’universo culturale francese: Jean Genet e Gustave Flaubert.

Entrambi, nella loro vita, sono stati segnati da un marchio indelebile; la storia di questi due autori rappresenta il tentativo singolare di riprendere questa iscrizione originaria, per trasformarla.

In particolare, se nel caso di Genet il significante padrone, S1, è “ladro!”, nella storia di Flaubert vi è “idiota”.

L’opera elefantiaca di Sartre dedicata a Gustave Flaubert si intitola proprio “L’idiota della famiglia”.

Terzo di tre figli, Flaubert si trova gettato, scartato tanto dal desiderio paterno, investito integralmente sul figlio maggiore (divenuto “copia” del padre), quanto di quello materno (destinato interamente alla figlia femmina, tanto voluta).

La sua “idiozia”, destino già scritto dall’Altro familiare, tradotto in un ritardo nell’acquisizione della parola, diviene base di una ripresa singolare, che porterà Flaubert a divenire, a suo modo, uno degli scrittori più importanti della letteratura francese.

*Cfr. Gianfranco Ricci, 29 novembre 2023 (ripresa parziale - senza immagini).

* Sul tema, nel sito, si cfr.:

- DANTE E SAUSSURE: UNA SOLA TEORIA, QUELLA DEI "DUE SOLI". Ipotesi di lavoro

- PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006). "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.

Federico La Sala

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- STORIA E STORIOGRAFIA: CAMBIARE ROTTA. ALL’ORIGINE DEL "CONTRORINASCIMENTO" EUROPEO, LA "SVOLTA DI SALERNO" (REGNO DI NAPOLI,1547-1548)..4 novembre 2024, di Federico La Sala

CAMBIARE ROTTA ("#SVOLTADISALERNO", 1944-1948): "NON E’ MAI TROPPO TARDI" (#ALBERTOMANZI, 1924-1997).

ALL’ORIGINE DEL "CONTRORINASCIMENTO" EUROPEO, LA "#SVOLTA DI #SALERNO" (REGNODINAPOLI,1547-1548).

- Una nota storiografica in memoria di Mercurino Arborio di Gattinara

LA "SVOLTA DI SALERNO": L’#IMPERATORE #CARLOV E DON #PEDRODITOLEDO, ALL’INTERNO DI UN ORIZZONTE EUROPEO E MEDITERRANEO BELLICOSO (CADUTA DI #COSTANTINOPOLI,1453) GIUNGONO A METTERE AL BANDO IL PRINCIPE FERRANTE SANSEVERINO (Luca Addante)] E DANNO IL VIA LIBERA ALLA #TEOLOGIA-#POLITICA DELLA #SPAGNA E DELLA #CHIESACATTOLICA #CONTRO LA #RIFORMA DI #LUTERO (1517) E LA RIFORMA #ANGLICANA DI #ENRICOVIII (1534). NEL SEICENTO IL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" CRESCE SEMPRE DI PIU’(#Shakespeare, #Amleto, 1602): LA #GUERRA DEI TRENT’ANNI (1618-1648) E’ ALLE PORTE.

- NOTA:

#STORIA D’#ITALIA E #STORIOGRAFIA: "LE COLONNE DELLA #DEMOCRAZIA" (#LUCA #ADDANTE). SCHEDA EDITORIALE (Editori Laterza, 2024): "Negli anni della Rivoluzione francese i giacobini in Francia furono all’avanguardia nel reclamare la libertà e l’uguaglianza, la giustizia sociale e la sovranità popolare. Un programma fatto proprio da moltissimi italiani, confluiti in un movimento unitario che entrò in scena nel Triennio repubblicano (1796-1799), animando la nascita dell’associazionismo e del giornalismo politici.

Il principale obiettivo del movimento era l’unificazione dell’Italia in un unico Stato repubblicano, democratico e costituzionale. Era la prima generazione del Risorgimento che avviava la sua lunga lotta, nel crogiolo politico e ideologico che vide forgiarsi le correnti protagoniste dei due secoli seguenti: il liberalismo, la democrazia, il repubblicanesimo, il socialismo, il comunismo, l’anticolonialismo, il femminismo.

Quel primo movimento politico italiano nascondeva al suo interno una società segreta, le Colonne della Democrazia, da cui sorse la misteriosa Società dei Raggi, la prima società segreta del Risorgimento sul cui tronco ne fiorirono altre, tra cui la più nota è la Carboneria.

Il libro racconta la nascita del movimento che diede avvio al Risorgimento, perseguendo un programma politico avanzatissimo attuato solo in parte con l’Unità d’Italia e più compiutamente - ma non appieno - realizzato dopo la Resistenza al nazi-fascismo e la Costituente." (cit.).

Il principale obiettivo del movimento era l’unificazione dell’Italia in un unico Stato repubblicano, democratico e costituzionale. Era la prima generazione del Risorgimento che avviava la sua lunga lotta, nel crogiolo politico e ideologico che vide forgiarsi le correnti protagoniste dei due secoli seguenti: il liberalismo, la democrazia, il repubblicanesimo, il socialismo, il comunismo, l’anticolonialismo, il femminismo.

Quel primo movimento politico italiano nascondeva al suo interno una società segreta, le Colonne della Democrazia, da cui sorse la misteriosa Società dei Raggi, la prima società segreta del Risorgimento sul cui tronco ne fiorirono altre, tra cui la più nota è la Carboneria.

Il libro racconta la nascita del movimento che diede avvio al Risorgimento, perseguendo un programma politico avanzatissimo attuato solo in parte con l’Unità d’Italia e più compiutamente - ma non appieno - realizzato dopo la Resistenza al nazi-fascismo e la Costituente." (cit.). -

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- LA "GRAZIA" (E LE "GRAZIE") DEGLI ANTICHI E IL "CARINO" DEI MODERNI. UNA NOTA DI FILOLOGIA SULLA "CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA".19 settembre 2024, di Federico La Sala

PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA MAMMONICA:

IL"CARINO" DI UNO STUDENTE E IL "CERCATE ANCORA" DI CLAUDIO NAPOLEONI (1990)!

- STORIAELETTERATURA: "IL CAPITALE NON TRAMONTA MAI". Una nota a margine della recensione di Alfonso Maurizio Iacono ("Doppiozero", 19 settembre 2024) di "una nuova edizione con una nuova traduzione del I Libro di Il capitale, l’unico che Marx pubblicò (K. Marx, Il capitale, Libro I, Einaudi, Torino 2024, pp. 1287)":

- "Un giorno di tanti anni fa, nella sede della redazione di ‘Pace e Guerra’, la rivista diretta da Luciana Castellina, Stefano Rodotà e Claudio Napoleoni, quest’ultimo, professore di economia politica all’Università di Torino, ci raccontava che un suo studente, che aveva letto Il capitale di Marx e a cui aveva chiesto come l’aveva trovato, aveva risposto: “carino!”. Napoleoni andò su tutte le furie esclamando: “del Capitale non si può dire che è carino! È un libro che o ti sconvolge e ti lasci prendere dal suo argomentare oppure lo respingi!”. Napoleoni aveva ragione. Oggi nessuno osa dire che è carino e tuttavia i tentativi di imbalsamarlo tra i ‘classici’ o di presentarlo come superato e obsoleto non sono poi così diversi dall’affermazione dello studente di Napoleoni. Eppure, ogni qual volta esplode una crisi economico-sociale, Marx e, in particolare Il capitale, ritorna in circolazione. [...]" (cit.).

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! Ricordando ancora con stima la sollecitazione #critica di Claudio Napoleoni a non addormentarsi nel #sonnodogmatico dominante, mi permetto di #pensare che lo #studente, nella sua risposta, si riferisse al #costo economico del #libro (non al contenuto) e, al contrario, fosse molto pertinente! A ben riflettere, il "carino" avrebbe dovuto allarmare il prof. e fargli #apriregliocchi e le orecchie sulla "#doppiezza" della "#carità" cattolico-paolina, nel suo significato "mercantile" ("#caritas": "caro-prezzo" e "caro-affetto") e #accogliere con #grazia la ironica sottolineatura dello studente!

"SAPERE AUDE!" (KANT, 1784; MICHEL FOUCAULT, 1984))."Da dove iniziare, volendo recuperare, soprattutto ora, il pensiero e l’opera - complessa, molteplice, culturalmente alta - di Claudio Napoleoni?" (cfr. Lelio Demichelis, "Cercare ancora. Il capitalismo, la tecnica, l’ecologia e la sinistra scomparsa. L’attualità di Claudio Napoleoni", Economia&Politica, 26 Aprile 2020).

- NOTE:

- STORIA E FILOSOFIA: "LA MENTE ACCOGLIENTE. Tracce per una #svolta_antropologica" (Federico La Sala, Antonio Pellicani editore, Roma 1991): l’omaggio a Claudio Napoleoni e al suo "Cercate ancora" del 1990 (v. foto della pagina 7 - allegato).

- ANTROPOLOGIA, #ECONOMIA #POLITICA, #TEOLOGIA, E #FILOLOGIA: #CHARITAS (non #Caritas)! "Le #Cariti (in greco antico: #Χάριτες, #Chàrites) sono dee della mitologia greca, corrispondenti nella mitologia romana alle #Grazie (in latino: Gratiae). [...]" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Cariti ).

- STORIA E SOCIETA’. [...] A quanto pare, la "musica" non è proprio cambiata e il "#carino" vale (ancora) sia per il discorso su "Fineschi e i suoi collaboratori" sia su "Il futuro del capitalismo: Crollo o sviluppo?" (di #Colletti e #Napoleoni, dell’editore Laterza del 1970, di ben 687 pagine). Il "circolo filologico" della #critica dell’#economia politica e della #religione "mammonica", a quanto pare, è chiuso e il #capitalismo (con il suo #Capitale) ha "vinto" il suo "e-terno al #lotto".

-

> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- DISAGIO DELLA CIVILTA’ E STORIOGRAFIA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO? DA DOVE VENGONO I BAMBINI?" (Emma Eckstein, 1900)18 settembre 2024, di Federico La Sala

USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA, CON DANTE E #FREUD: INVERTIRE IL #PRESENTE...

- "TRASUMANAR" (DANTE ALIGHIERI") E "GATTARE" (E "GATTONARE"), OGGI (2024): DUE VERBI CHE ILLUMINANO IL #GIOCO DEL "GATTO" E DEL "TOPO" E CHIARISCONO LA #QUESTIONEANTROPOLOGICA (KANT, 1800):

DA DOVE VENGONO I BAMBINI?" (Emma Eckstein) E #COMENASCONOIBAMBINI (Sigmund Freud, 1937)?

- NEL SEGNO DELL’ ANGUILLA, DELL’ #UOMO DEI #TOPI, E DELLE "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" E DELL’ "ANALISI TERMINABILE E INTERMINABILE" (S. #FREUD, 1937), UN OMAGGIO A UNA "#SARTA" ("#TAYLOR") "#VELOCE" ("#SWIFT").