POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema - a cura di Federico La Sala

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- La teologia romana dei secoli XIX e XX.

Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).

- Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione è stata colta alla sprovvista. Non si perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. Con queste spiegazioni l’enigma non viene risolto, ma soltanto formulato in modo diverso. Rimane da spiegare come una nazione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza (K. Marx,Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1852).

- "DIARIO MINIMO" (Eco, 1963) DELLA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO"(Hegel, 1807): «Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti.» (Umberto Eco, "Fenomenologia di Mike Bongiorno", 1961).

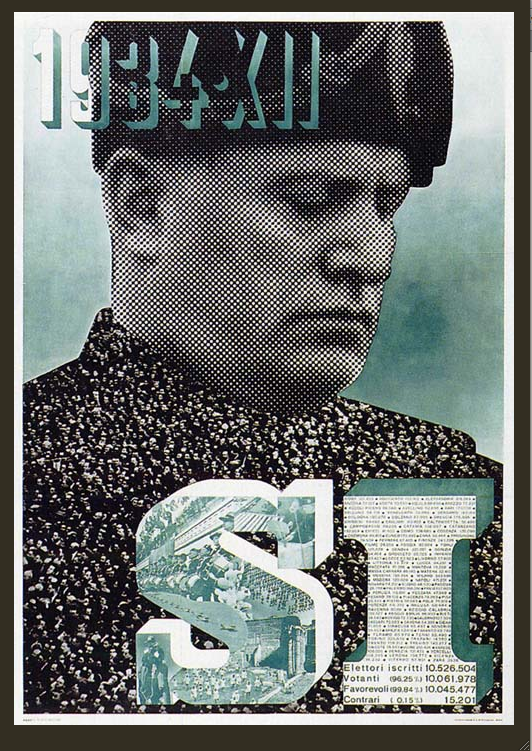

"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!

"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!

|

Xanti Schawinsky, Sì, 1934 |

- ACCADEMIA E BERLUSCONISMO. PREMIATO IL PRESIDENTE BERLUSCONI, PER IL RILANCIO DEL PLATONISMO ATEO E DEVOTO. "IO, PLATONE, SONO LA VERITA’": "FORZA ITALIA"!!! Nelle piazze e nei campi di calcio il popolo ateo-devoto è tutto in festa, in un mare di bandiere "nazionali"

COSTITUZIONE, LINGUA E PAROLA.....

COSTITUZIONE, LINGUA E PAROLA.....

IL BERLUSCONISMO E IL RITORNELLO DEGLI INTELLETTUALI.

IL BERLUSCONISMO E IL RITORNELLO DEGLI INTELLETTUALI.

- Ubuntu: una parola da e per non dimenticare. Una nota a margine della Lettera enciclica di Giovanni Paolo II SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003)

- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).

TEOLOGIA-POLITICA LUCIFERINA... A SILVIO BERLUSCONI UN "NOBEL"

TEOLOGIA-POLITICA LUCIFERINA... A SILVIO BERLUSCONI UN "NOBEL"

METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE

METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE

HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.

cliccare sul rosso, per leggere gli articoli.

cliccare sul rosso, per leggere gli articoli.

Forum

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- TORNARE A SCUOLA DALL’ARCIMBOLDO E "RIPENSARE" IL SOGNO DELLA TEOLOGIA-POLITICA DI RODOLFO II D’ASBURGO.10 giugno 2024, di Federico La Sala

IL DIO "VERTUMNO", IL "CORPO MISTICO" DELL’IMPERATORE "GIARDINIERE". LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO E IL SOGNO DELLA TEOLOGIA-POLITICA DI RODOLFO II D’ASBURGO. Appunti sul tema:

A) - "LA CITTA’ DEL SOLE" (TOMMASO CAMPANELLA) E L’IDEA DEL "PARADISO TERRESTRE" DELLA "MONARCHIA" (DANTE ALIGHIERI) : "[...] La curiosità per il pomodoro e le altre piante in arrivo dal Nuovo Mondo è evidente nel fantasioso, emblematico, spiritoso e ormai famoso ritratto che Giuseppe Arcimboldo fece all’imperatore Rodolfo II. In questo quadro, dipinto nel 1560, Arcimboldo ritrae l’imperatore nei panni di Vertumno, il dio romano dell’abbondanza e dell’alternanza delle stagioni. Le opere di Rodolfo vengono rappresentate sotto forma di frutti maturi, fiori e ortaggi. Il labbro inferiore dell’imperatore è formato da due pomodorini a ciliegia. Un’altra pianta nuova, il mais, forma l’orecchio e due peperoncini rossi adornano il suo mantello. Rodolfo aveva ereditato un vastissimo giardino dal nonno, Ferdinando I. Di quel terreno, che doveva essere un «teatro del mondo», un’enciclopedia vivente di alberi e piante, era stato fatto un giardino all’italiana per opera di un grandissimo esperto, Mattioli, che l’aveva anche curato. Rodolfo condivideva con il nonno la fascinazione per la natura, la scienza e la magia. Aveva una raccolta di «curiosità» provenienti da tutto il mondo conosciuto, famosa per la sua varietà e il suo valore. Il milanese Arcimboldo era stato il «ritrattista di corte» di suo padre e di suo nonno, anche se il ruolo che occupava effettivamente andava ben oltre l’incarico ufficiale. Rodolfo si affidava ad Arcimboldo come suo agente, e negli anni Ottanta l’aveva mandato in Germania a caccia di opere d’arte e di oggetti rari. Quindi, non c’è da sorprendersi se Arcimboldo ha inserito dei prodotti del Nuovo Mondo nel suo fantasioso ritratto. Quest’opera è simile alle varie serie delle Quattro stagioni che Arcimboldo aveva iniziato a dipingere quasi tre decenni prima. Ma facendo maturare tutti i frutti, i fiori e gli ortaggi insieme, Arcimboldo ci presenta un’allegoria del potere imperiale, ricordandoci le pretese di dominio globale di Rodolfo, oltre a prospettare il ritorno di una «età dell’oro» sotto il suo governo. "(DAVID GENTILCORE, "LA PURPUREA MERAVIGLIA. Storia del pomodoro in Italia", Garzanti, 2010, pp. 36-37).

B) - RODOLFO II, ARCIMBOLDO, E IL DIO "VERTUMNO": "[...] Giuseppe Arcimboldi o Arcimboldo ( 1526-1593 ). Figlio del pittore Biagio che era stato in contatto con Bernardino Luini e quindi con la scuola di Leonardo, lavorò all’inizio con il padre in opere decorative come pannelli d’organo, vetrate, cartoni per arazzi, Dopo essersi fatto conoscere ed apprezzare si trasferì alla corte di Praga al servizio del principe Massimiliano divenendo artista ufficiale di corte. Dopo aver realizzato composizioni antropomorfe con frutti e vegetali che ebbero subito grande successo ( le Quattro stagioni dal 1563 al 1577 ) , lasciò la corte imperiale del principe Rodolfo a cui prestava servizio dopo la morte di Massimiliano, per tornare nel 1587 a Milano dove si stabilì definitivamente. Qui dipinse il Ritratto dell’imperatore in veste di Vertunno databile intorno al 1589-90. Le composizioni di Arcimboldo erano definite al suo tempo illusionistiche ed erano costituite, se così possiamo dire, da figure umane con un insieme di prodotti di mercato e cucina: il personaggio raffigurato era composto dall’insieme degli elementi naturali che costituivano il suo mestiere, così, per esempio, un ritratto di cuoco, era formato dai cibi collocati dalla testa ai piedi. Un aspetto delle figure "illusionistiche" comico-grottesche di Arcimboldo è la reversibilità nel senso che possono essere viste sia in forma antropomorfa che, rovesciate, in forma vegetale pur essendo composte, entrambe, degli stessi elementi naturali.

Dovendo omaggiare l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo, pensò di creare, nel 1590, un proteiforme ritratto frontale a mezzo busto in cui appariva come il dio Vertumno, dio delle stagioni, formato dalla straordinaria giustapposizione di frutti, ortaggi e fiori. Si trattava del punto di arrivo delle sue opere destinate alle stagioni che qui si riassumevano in un insieme delle quattro, ricche di tutti i prodotti della terra. L’opera naturalmente era elogiativa, voleva essere un’esaltazione dell’abbondanza che sotto il regno di Rodolfo si godeva in tutte le stagioni dell’anno, come in una nuova età dell’oro. L’ammasso ordinato e composito dei frutti, ortaggi e fiori non sminuiva l’impatto che doveva fornire l’imperatore: l’impressione di vigore fisico e potenza politica, né ne sviava l’interpretazione accentuando il senso del grottesco o del comico, ma invece ne forniva una vera e propria potenza figurativa che dava proprio quell’idea di floridezza e abbondanza che un sapiente e regolato governo sapeva dare. [...]" (cfr. Giangiacomo Scocchera, "La Sindrome di Stendhal Due": Il primo tempo: Musici, fioriere e fruttiere...).

Federico La Sala

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- "ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT2024). Una "vecchia" nota in memoria di Alexandre Dumas, e, delle 21 "Moschettrici" (le Donne, le "Madri della Costituzione" della Repubblica Italiana).30 maggio 2024, di Federico La Sala

IL "CORPO MISTICO" (IL MOTTO DEI MOSCHETTIERI: "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO"), L’ANTROPOLOGIA-POLITICA E LA COSTITUZIONE (L’ISOLA DEL "CONTE DI MONTECRISTO").

- "UT UNUM SINT": LA FILOSOFIA E LA FILOLOGIA AL SERVIZIO DEI "PARTITI-NAZIONI" O DELL’ITALIA, DELL’EUROPA E DEL PIANETATERRA (DELL’ UmaNiTA’, DELL’ONU)?!

"ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT2024). Una "vecchia" nota in memoria di Alexandre Dumas, e, delle 21 "Moschettrici" (le Donne, le "Madri della Costituzione" della Repubblica Italiana):

- "[...] La Costituzione è - ripetiamo: come ha detto e testimoniato con il lavoro di tutto il suo settennato il nostro Presidente, Carlo A. Ciampi - la nostra “Bibbia civile”, la Legge e il Patto di Alleanza dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ Costituenti (21 cittadine-sovrane presero parte ai lavori dell’Assemlea), e non la ’Legge’ di “mammasantissima” e del “grande fratello” ... che si spaccia per eterno Padre nostro e Sposo della Madre nostra: quale cecità e quanta zoppìa nella testa e nel cuore, e quale offesa nei confronti della nostra Legge dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’- di tutti e tutte noi, e anche dei nostri cari italiani cattolici e delle nostre care italiane cattoliche!!!

- Nel 60° Anniversario della nascita della Repubblica italiana, e della Assemblea dei nostri ’Padri e delle nostre ’Madri’ Costituenti, tutti i cittadini e tutte le cittadine di Italia non possono che essere memori, riconoscenti, e orgogliosi e orgogliose di essere cittadine italiane e cittadini italiani, e festeggiare con milioni di voci e con milioni di colori la Repubblica e la Costituzione di Italia, e cercare con tutto il loro cuore, con tutto il loro corpo, e con tutto il loro spirito, di agire in modo che sia per loro stessi e stesse sia per i loro figli e le loro figlie ... l’ “avvenire” sia più bello, degno di esseri umani liberi, giusti, e pacifici! Che l’Amore dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ illumini sempre il cammino di tutti gli italiani e di tutte le italiane... [...]" ("25 GIUGNO: SALVIAMO LA COSTITUZIONE E LA REPUBBLICA CHE E’ IN NOI").

- MEMORIA E #STORIA. DA NON DIMENTICARE alla #Assemblea #Costituente, su 556 eletti, 21 erano donne:

9 NEL GRUPPO DC, SU 207 MEMBRI - LAURA BIANCHINI, ELISABETTA CONCI, FILOMENA DELLI CASTELLI, MARIA IERVOLINO, MARIA FEDERICI AGAMBEN, ANGELA GOTELLI, ANGELA GUIDI CINGOLANI, MARIA NICOTRA, VITTORIA TITOMANLIO;

9 NEL GRUPPO DC, SU 207 MEMBRI - LAURA BIANCHINI, ELISABETTA CONCI, FILOMENA DELLI CASTELLI, MARIA IERVOLINO, MARIA FEDERICI AGAMBEN, ANGELA GOTELLI, ANGELA GUIDI CINGOLANI, MARIA NICOTRA, VITTORIA TITOMANLIO;

9 NEL GRUPPO PCI, SU 104 MEMBRI - ADELE BEI, NADIA GALLICO SPANO, NILDE IOTTI, TERESA MATTEI, ANGIOLA MINELLA, RITA MONTAGNANA TOGLIATTI, TERESA NOCE LONGO, ELETTRA POLLASTRINI, MARIA MADDALENA ROSSI;

9 NEL GRUPPO PCI, SU 104 MEMBRI - ADELE BEI, NADIA GALLICO SPANO, NILDE IOTTI, TERESA MATTEI, ANGIOLA MINELLA, RITA MONTAGNANA TOGLIATTI, TERESA NOCE LONGO, ELETTRA POLLASTRINI, MARIA MADDALENA ROSSI;

2 NEL GRUPPO PSI, SU 115 MEMBRI - BIANCA BIANCHI, ANGELINA MERLIN;

2 NEL GRUPPO PSI, SU 115 MEMBRI - BIANCA BIANCHI, ANGELINA MERLIN;

1 NEL GRUPPO DELL’UOMO QUALUNQUE: OTTAVIA PENNA BUSCEMI.

1 NEL GRUPPO DELL’UOMO QUALUNQUE: OTTAVIA PENNA BUSCEMI.

NOTE:

- STORIA E #LETTERATURA: "ANALFABETISMO" ANTROPOLOGICO-POLITICO. «Per te sono un libro aperto. Non leggo. "Amori sfigati"» (Latini Marco). Da "Il Messia dei Libri proprio una bella sollecitazione ad #apriregliocchi (S. #Freud) e a osare #sapere (il "sàpere aude" di #Orazio di #Venosa e di #Kant di #Koenigsberg) e a riequilibrare e ristrutturare il #campo della #antropologia, della #filologia, della #matematica, della #filosofia, della psicoanalisi e della #teologia-#politica dell’attuale tempestoso presente storico.

- ANTROPOLOGIA #FILOSOFIA E #FILOLOGIA: IL PROBLEMA DEL #CORPOMISTICO, IL "#SAPERE AUDE" ("OSA AS-#SAGGIARE") E LA #FACOLTA’ DI #GIUDIZIO. In consonanza anche con il prossimo "XXV Congresso Mondiale di Filosofia - Roma 2024", a mio parere, è decisamente "consigliabile" ricordare e riprendere l’indicazione del prof. #GianniVattimo: «L’uomo è ciò che mangia, ma soprattutto quel che beve» (cfr. Emiliano Morrone, La ricerca (infinita) della verità e il pensiero “forte” di Vattimo per la sua San Giovanni in Fiore, "Corriere della Calabria", 22/09/2023)! Riflettere ancora e di nuovo su ciò che si mangia e si beve è ridiventato un allarme all’o.d.g: è una indicazione "carica di teoria", dal momento che del famoso "sàpere aude" di #Orazio di #Venosa (ripreso e rilanciato da #Kant da #Koenigsberg) è stata data storicamente (e per lo più) una interpretazione intellettualistica (e platonico) tutta a discapito della #sensibilità, tanto da pregiudicare la stessa comprensione del messaggio evangelico e del suo vitale e fondamentale "prendete e mangiate questo è il mio corpo", sia dal punto di vista antropologico sia dal punto di vista teologico-politico.

Con #DanteAlighieri, e Gianni #Vattimo, è proprio tempo di rimeditare sullo "spirito profetico" dell’abate Gioacchino da Fiore e cercare di capire quanto sia importante non togliere un’acca dalla sua brillantissima "#charitas e non vendere per sempre la propria #anima e il proprio #corpo a "#mammona" ("caritas"). Se non ora, quando?!

Con #DanteAlighieri, e Gianni #Vattimo, è proprio tempo di rimeditare sullo "spirito profetico" dell’abate Gioacchino da Fiore e cercare di capire quanto sia importante non togliere un’acca dalla sua brillantissima "#charitas e non vendere per sempre la propria #anima e il proprio #corpo a "#mammona" ("caritas"). Se non ora, quando?!

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- IL "TEATRO DEL SONNO" E LA INTERPRETAZIONE DI KANT (KOENIGSBERG, 1766) DELLA TEOLOGIA-POLITICA DELL’UOMO SUPREMO "EUROPEO".28 maggio 2024, di Federico La Sala

«NON MANGIARE TROPPO»: IL "BANCHETTO" DI SWEDENBORG, I "SOGNI DEL VISIONARIO" ("AEGRI SOMNIA") DELL’«ARTE POETICA» DI #ORAZIO (VENOSA) E LA INTERPRETAZIONE DI KANT (KOENIGSBERG, 1766) DELLA TEOLOGIA-POLITICA DELL’UOMO SUPREMO "EUROPEO".

- Alcune "vecchie" note in memoria di Kant (1724-1804).

A) "TEATRO DEL SONNO": LA VISIONE DI SWEDENBORG. «Ero a Londra e stavo pranzando nel mio abituale ristorante. Ero affamato e mangiavo con grande appetito. Verso la fine del pasto mi accorsi che una specie di nebbia mi si faceva davanti agli occhi. La nebbia divenne più fitta e io vidi il pavimento della stanza coperto dei più orribili animali striscianti, serpenti, rospi e simili. Io ero stupefatto, perché ero in piena coscienza. Poi l’oscurità divenne più completa per sparire infine completamente, e ora in un angolo della stanza vidi seduto un uomo che mi terrorizzò con le sue parole. Mi disse infatti: «Non mangiare tanto!».

Poi tutto si oscurò di nuovo, ma di colpo si rifece luce e mi ritrovai solo nella stanza. Questa visione mi indusse a tornare rapidamente a casa. Durante la notte mi si ripresentò lo stesso uomo, il quale mi disse che era Dio, il creatore del mondo e redentore, e che mi aveva scelto per spiegare agli uomini il senso spirituale delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello che avrei dovuto scrivere su questo soggetto. In quella stessa notte, per convincermi, mi fu mostrato il mondo spirituale, l’inferno e il cielo, dove incontrai parecchie persone di mia conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno rinunciai a ogni interesse scientifico terreno e lavorai soltanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi aveva ordinato. In seguito il Signore aprì gli occhi del mio spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero pienamente desto quello che avviene nell’altro mondo, e di parlare con gli angeli e gli spiriti» (cfr. Emanuele Swedernborg, "Cielo e Inferno L’Aldilà descritto da un grande veggente", a c. di Paola Giovetti, Edizioni Mediterrane, Roma 2005; e, anche, cfr. Guido Almansi - Claude Béguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).

Poi tutto si oscurò di nuovo, ma di colpo si rifece luce e mi ritrovai solo nella stanza. Questa visione mi indusse a tornare rapidamente a casa. Durante la notte mi si ripresentò lo stesso uomo, il quale mi disse che era Dio, il creatore del mondo e redentore, e che mi aveva scelto per spiegare agli uomini il senso spirituale delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello che avrei dovuto scrivere su questo soggetto. In quella stessa notte, per convincermi, mi fu mostrato il mondo spirituale, l’inferno e il cielo, dove incontrai parecchie persone di mia conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno rinunciai a ogni interesse scientifico terreno e lavorai soltanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi aveva ordinato. In seguito il Signore aprì gli occhi del mio spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero pienamente desto quello che avviene nell’altro mondo, e di parlare con gli angeli e gli spiriti» (cfr. Emanuele Swedernborg, "Cielo e Inferno L’Aldilà descritto da un grande veggente", a c. di Paola Giovetti, Edizioni Mediterrane, Roma 2005; e, anche, cfr. Guido Almansi - Claude Béguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).B). L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" (cfr. "Kant, Freud, e la banalità del male", 2010).

- [FOTO DELLA PAGINA]: "EMANUEL SWEDENBORG, «Non mangiar troppo»" (cfr. #GuidoAlmansi - #ClaudeBéguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).

- ANTROPOLOGIA ED #ECOLOGIA (NON EGOLOGIA); “SMONTARE LA GABBIA”! USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”.... .

- IL "BANCHETTO DI BALDASSARRE": ARTE E PROPAGANDA DELLA FEDE TEOLOGICO-POLITICA DELL’EUROPA DEL QUATTROCENTO, ALLA VIGILIA DELLA CELEBRAZIONE (2025) DEL PRIMO CONCILIO DI #NICEA (325).

- ARTRIBUNE: Roma: a Palazzo Nardini scoperto un affresco del ‘400.

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Riprendere il cammino di "#Ulisse" e portarsi oltre il "Convivio", il #Simposio, di #Platone e del suo "socratico" #amore17 marzo 2024, di Federico La Sala

USCIRE DALL’#INFERNO DELLA #RIPETIZIONE E DAL #LETARGO DI MILLENNI (Par. XXX, III, 94).

Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...

Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...IL PROGRAMMA DI #DANTEALIGHIERI ALL’ORDINE DEL GIORNO (#25MARZO 2024: #Dantedì).

Riprendere il cammino di "#Ulisse" e portarsi oltre il "Convivio", il #Simposio, di #Platone e del suo "socratico" #amore (#Eros), avido e cupìdo, #figlio nato dalla astuta alleanza (#Metis) dell’#uomo-#Ingegno (gr. #Poros) e della #donna-#Povertà (gr. #Penia). La lezione di Platone appare essere la chiara codificazione di una fenomenologia dello spirito della #tragedia e la sua parola una versione della #Legge del #Figlio di Dio (#Zeus) , #Apollo: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (#Eschilo, #Eumenidi, 657 ss.): : un ’#cattolicesimo’ platonico.

STORIAELETTERATURA, #FILOLOGIA E #CRITICA: #DIVINACOMMEDIA. Gianfranco #Contini: «[...] L’impressione genuina del postero, incontrandosi in Dante, non è d’imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui» (cfr. "Un’interpretazione di Dante", in Id., G. Contini, "Un’idea di Dante. Saggi danteschi", Torino, Einaudi, 2001, I ed. 1970, pp. 110-11).

ARTE, #ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA E #TEOLOGIA:

MICHELANGELO BUONARROTI, I PROFETI E LE SIBILLE.

LA "STORICA" #LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E DELLA #NARRAZIONE DELLA #VOLTA DELLA #CAPPELLASISTINA: DUE PROFETI E #DUE SIBILLE "INDICANO" LO #SPAZIOTEMPO DELLA #NASCITA DEL #FIGLIO DI #MARIAEGIUSEPPE. Come mai gli esperti della #GalleriadegliUffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- MARXISMO, PAOLINISMO E LENINISMO: UNA NOTA A MARGINE DELL’INTRODUZIONE A "IL POLITICO. Da Machiavelli a Cromwell" (Mario Tronti, 1979).12 agosto 2023, di Federico La Sala

MARXISMO, PAOLINISMO E LENINISMO: STORIA E STORIOGRAFIA. UNA NOTA A MARGINE DELL’INTRODUZIONE A "IL POLITICO. Da Machiavelli a Cromwell" (Mario Tronti, 1979).

In memoria di Mario Tronti... credo che non sia proprio il caso di lasciar cadere l’importanza dei suoi studi sul tema del "politico" :

"INTRODUZIONE: 1. Il politico ha una storia. E’ la storia moderna del rapporto di potere [...] Il passato ha una storia borghese. Non si può saltare. non si può arrivare subito a un politico "altro", senza aver attraversato e sperimentato e conosciuto quello che già c’è. Il passato pesa. Il capitalismo ha prodotto fin qui potere, ma anche il potere ha prodotto capitalismo. Quest’ultima cosa è difficile da accettare. [...] Il politico ha una storia borghese moderna. Molte delle cose che facciamo oggi male, sono state ben fatte qualche secolo fa. E’ impressionante quanto poco di nuovo ci sia sotto il sole della politica. No, non è la tesi banale che la politica è sempre quella. Non è sempre quella [...] La nascita del politico come problema è alle origini della scienza capitalistica. L’impatto, l’intreccio, lo scambio, il conflitto è tra soggetto statale e transizione al capitalismo. Senza Stato, fin dalle origini, niente capitalismo. Senza politica moderna, subito, fin dagli inizi, nessuna rivoluzione borghese. Rileggiamo il caso "marxiano" dell’Inghilterra [...].

Con Hobbes, in epoca borghese, prende inizio una vera e propria età dello Stato. Da Machiavelli a Cromwell, - questa è l’età della politica moderna. Nasce un fare, un agire, che è di un individuo singolo, ma è per tutti gli altri, o su tutti gli altri. E’ l’azione pubblica della persona isolata, è l’attività politica. Nascono delle leggi per l’azione, delle regole per dirigere gli uomini, delle forme per dominarli. Nasce la razionalità della politica: dentro, c’è la reiterazione del comportqamnto umano e il disprezzo per la vocazione naturalmente subalterna dell’uomo, il cittadino come suddito; fuori, c’è il gusto dell’abilità e il senso della forza, la coltura della virtù e il comando sulla fortuna, "quelli principi sono deboli, che non stanno in su la guerra." Questo è l’orizzonte borghese della politica: l’unico che finora si sia dato." (cfr. "IL POLITICO. Antologia di testi" a cura di Mario Tronti. Vol. primo, Tomo primo, Feltrinelli 1979).

Con Hobbes, in epoca borghese, prende inizio una vera e propria età dello Stato. Da Machiavelli a Cromwell, - questa è l’età della politica moderna. Nasce un fare, un agire, che è di un individuo singolo, ma è per tutti gli altri, o su tutti gli altri. E’ l’azione pubblica della persona isolata, è l’attività politica. Nascono delle leggi per l’azione, delle regole per dirigere gli uomini, delle forme per dominarli. Nasce la razionalità della politica: dentro, c’è la reiterazione del comportqamnto umano e il disprezzo per la vocazione naturalmente subalterna dell’uomo, il cittadino come suddito; fuori, c’è il gusto dell’abilità e il senso della forza, la coltura della virtù e il comando sulla fortuna, "quelli principi sono deboli, che non stanno in su la guerra." Questo è l’orizzonte borghese della politica: l’unico che finora si sia dato." (cfr. "IL POLITICO. Antologia di testi" a cura di Mario Tronti. Vol. primo, Tomo primo, Feltrinelli 1979).MARX- LENIN, CRISTO - SAN PAOLO: A. GRAMSCI, "POSIZIONE DEL PROBLEMA: [...] Marx inizia intellettualmente un’età storica che durerà probabilmente dei secoli, cioè fino alla sparizione della Società politica e all’avvento della Società regolata. Solo allora la sua concezione del mondo sarà superata (concezione della necessità, 〈superata〉 da concezione della libertà). Fare un parallelo tra Marx e Ilici per giungere a una gerarchia è stolto e ozioso: esprimono due fasi: scienza-azione, che 〈sono〉 omogenee ed eterogenee nello stesso tempo. Così, storicamente, sarebbe assurdo un parallelo tra Cristo e S. Paolo: Cristo-Weltanschauung, S. Paolo organizzazione, azione, espansione della Weltanschauung: essi sono ambedue necessarii nella stessa misura e però sono della stessa statura storica. Il Cristianesimo potrebbe chiamarsi, storicamente, cristianesimo-paolinismo e sarebbe l’espressione più esatta (solo la credenza nella divinità di Cristo ha impedito un caso di questo genere, ma questa credenza è anch’essa solo un elemento storico, non teorico)." (A. Gramsci, "Quaderno 7 (VII) § (33)").

PENSARE L’ALDI LA’ DELLA TRADIZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI SAN PAOLO. Riaprire l’orizzonte storiografico stretto nei limiti "da Machiavelli a Cromwell" e ripartire, recuperando il filo della lezione di Dante Alighieri ("Monarchia") presente nel lavoro di Mercurino da Gattinara (con Carlo V) e la critica tensione teologico-politica alla base dell elisabettiano "Amleto" di Shakespeare.

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Dichiarazionedi cordoglio dell Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la scomparsa di Silvio Berlusconi.13 giugno 2023, di Federico La Sala

Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Silvio Berlusconi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: *

«Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane.

Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. In una stagione di profondi rivolgimenti, la sua “discesa in campo”, con un partito di nuova fondazione, ottenne consensi così larghi da poter comporre subito una maggioranza e un governo.

La leadership di Berlusconi ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana, consentendogli di assumere per quattro volte la carica di presidente del Consiglio. In queste vesti ha affrontato eventi di portata globale, come la crisi aperta dall’attentato alle Torri Gemelle, la lotta al terrorismo internazionale e gli sconvolgimenti finanziari alla fine del primo decennio del nuovo secolo.

Ha progressivamente integrato il movimento politico da lui fondato nella famiglia popolare europea favorendo continuità nell’indirizzo atlantico ed europeista della nostra Repubblica.

E’ stato una persona dotata di grande umanità e un imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo. Ha conquistato posizioni di assoluto rilievo nell’industria televisiva e nel settore dei media, ben prima del proprio impegno diretto nelle istituzioni.

E’ stato artefice di importanti successi nel mondo dello sport italiano.

Desidero esprimere il mio cordoglio e la mia solidarietà ai figli, a tutti i familiari, al suo partito, a coloro che più gli sono stati vicini nella vita e nell’ultima battaglia contro la malattia, combattuta con coraggio ed esemplare ottimismo».

Fonte: Sito della PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- I DUE VERSI DI EMILY DICKINSON. Su questo tema - della Fata Morgana, delle illusorie promesse (di Beniamino Placido, 1994).2 giugno 2023, di Federico La Sala

I DUE VERSI DI EMILY DICKINSON

di Beniamino Placido *

Sempre per loro. Perché non si disperino. Cosa non si fa per loro, per quelli che verranno dopo di noi: fra cinquanta, cento, cinquecento anni. Poveretti, cercheranno di capire la nostra storia di oggi e si metterranno le mani nei capelli, ci sembra già di vederli. Come mai vinse quel Berlusconi: che non era un politico, che tre mesi prima non era ancora entrato in politica?

Non siamo egoisti. Diamogli una mano. Aiutiamoli a sgrovigliare nella loro Biblioteca i nostri giornali ingialliti, dove si naviga fra quattro, cinque ipotesi concorrenti. Berlusconi ha vinto perché era (o si presentava) come "nuovo". Il vecchio non andava più di moda. Berlusconi ha vinto perché era o si presentava come uomo "non politico". La politica non andava più di moda. Oppure: perché si presentava come l’ uomo dei "fatti", contrapposto agli uomini delle chiacchiere.

Le chiacchiere circolavano molto ma erano molto chiacchierate, in Italia. O ancora: Berlusconi ha vinto perché si presentava (e certamente era anche) un "vincente". Ce l’ ha fatta? Si è fatto da sé? Ebbene, farà in modo che ce la facciamo anche noi.

Altra ipotesi ancora: ha vinto perché aveva a disposizione tante televisioni, e le usava. Si può fare una previsione sicura, eccola. Sarà questa alla fine l’ ipotesi vincente. Perché la più comoda, la più pittoresca. Ma non necessariamente la più fondata. Se li avessi davanti, questi studiosi di domani (o dopodomani), impegnati a capire le nostre vicende di oggi, farei loro questo discorso. Non date retta. La televisione è potente, ma non onnipotente. Negli Anni Settanta la Democrazia Cristiana - al governo da sempre - aveva a disposizione tutta la Televisione che c’ era (tutta) e tuttavia non riuscì ad impedire che l’ aborrita legge sul divorzio passasse. Negli Anni Ottanta Umberto Bossi riuscì a creare la sua Lega, dal nulla, infischiandosene della Televisione.

Forse c’ entra qualche altra cosa. Forse c’ entra anche quel che si dice in televisione.

Se li avessi davanti, quegli storici di domani (o dopodomani) li costringerei a metter l’occhio su una cronaca da Torino (Massimo Gramellini, La Stampa, venerdì 1 aprile). Siamo a Mirafiori. Ecco un vecchio operaio che spiega come mai ci siano stati tanti voti per la destra. Anche a Mirafiori.

Se li avessi davanti, quegli storici di domani (o dopodomani) li costringerei a metter l’occhio su una cronaca da Torino (Massimo Gramellini, La Stampa, venerdì 1 aprile). Siamo a Mirafiori. Ecco un vecchio operaio che spiega come mai ci siano stati tanti voti per la destra. Anche a Mirafiori.

"Alza un braccio e lo punta su un condominio con tante finestre tutte uguali. Poi dice: io abito là. Tremila famiglie; di media in ogni alloggio c’ è un disoccupato e una tv: hanno votato Berlusconi perché lui ha fatto delle promesse, e noi nemmeno quelle".

"Alza un braccio e lo punta su un condominio con tante finestre tutte uguali. Poi dice: io abito là. Tremila famiglie; di media in ogni alloggio c’ è un disoccupato e una tv: hanno votato Berlusconi perché lui ha fatto delle promesse, e noi nemmeno quelle".E’ chiaro: non basta la televisione; ci vuole anche un disoccupato in casa (e c’è per spiegare il risultato elettorale del 27 marzo. A quel disoccupato Berlusconi ha promesso un milione di posti di lavoro. Ce ne sarà qualcuno (forse due) anche per lui, perbacco.

Supponete che quel disoccupato abbia venticinque anni e magari un diploma, o una laurea, in tasca. Segue la pubblicazione dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale. Poi accende il televisore (ecco dove la televisione conta) e vede che per una manciata di posti ci sono centinaia, migliaia di concorrenti. Famelici. E’ un incubo. Sarà sciocco, ma volete che non presti l’ orecchio alla prima promessa che gli viene fatta? Sarà imprudente, ma volete che non ceda al primo sogno che gli viene prospettato ("un nuovo miracolo economico")?

Su questo tema - della Fata Morgana, delle illusorie promesse, delle artificiose illusioni elettorali - si è molto discusso in questi giorni in Italia. C’ è stato anche chi ne ha negato ogni importanza. I sogni ad occhi aperti: ma figuriamoci. Lo ha negato anche Rossana Rossanda (il manifesto, venerdì 8 aprile).

Mi pare strano. Rossana Rossanda non può non saperlo: ci sono due versi della poetessa americana Emily Dickinson che le danno torto. Meglio un sogno che niente. E la Dickinson è una poetessa dura, aspra, essenziale. Fatta di pietra e di quarzo. Non si fa illusioni. Non ne autorizza. Non crede nel paradiso in terra, non le piace ("I don’ t like Paradise").

Eppure è lei l’ autrice di quei due versi dove è detto che quando si è al buio persino un fuoco fatuo è meglio di niente. Meglio della totale assenza di luce "Better an ignis fatuus / Than no illume at all"é. Dove quel latino di "ignis fatuus", dove l’ arcaico di quell’ "illume" vogliono dire che è così, fatalmente. E’ una vecchia storia. Possiamo (dobbiamo anzi) contrastarlo. Non possiamo negarlo.

Mi pare strano che la Rossanda non se ne ricordi. C’ è un vecchio volumetto della Savelli, dove quella poesia (tradotta da Barbara Lanati) figura. La prefazione al volumetto - e che prefazione: acutissima, splendida - era di Rossana Rossanda.

* Fonte: la Repubblica, 10 aprile 1994

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Stato-mafia, se trattativa c’è stata «non è un reato». Ribaltando la sentenza di primo grado la Corte d’Assise d’appello di Palermo assolve l’ex senatore dell’Utri e gli ex ufficiali dei Ros24 settembre 2021, di Federico La Sala

Politica

Stato-mafia, se trattativa c’è stata «non è un reato»

Ribaltando la sentenza di primo grado la Corte d’Assise d’appello di Palermo assolve l’ex senatore dell’Utri e gli ex ufficiali dei Ros

di Red. Int. (il manifesto, 24.09.2021)

ROMA. Se c’è stata una trattativa tra lo Stato e la mafia per mettere fine alle stragi dei primi anni ’90, non è un reato. Tre anni dopo la decisione con cui la Corte d’Assise di Palermo aveva accolto le richieste dell’accusa riconoscendo l’esistenza di un «patto scellerato» tra una parte delle istituzioni e i boss mafiosi, la Corte d’Assise d’appello del capoluogo siciliano capovolge quella sentenza e assolve gli uomini delle istituzioni. A partire dagli ex ufficiali dei Ros Mario Mori, Antonio Subranni, condannati in primo grado a 12 anni, e Giuseppe De Donno (8 anni), assolti con la formula perché il «fatto non costituisce reato» e dall’ex senatore di Forza Italia Marcello dell’Utri (12 anni in primo grado) «per non aver commesso il fatto». Confermate, invece, le condanne per il boss Leoluca Bagarella (27 anni invece dei 28 del primo grado) e del capomafia Nino Cinà (12 anni). Confermata anche la prescrizione delle accuse al pentito Giovanni Brusca.

«Sono soddisfatto e commosso. E’ un peso che ci togliamo. Il sistema giudiziario funziona», è stato il commento di Dell’Utri dopo la lettura della sentenza. Per l’avvocato Basilio Milo, che difende il generale Mori, «la sentenza stabilisce che la trattativa non esiste. E’ una bufala, un falso storico». Secco, invece, il commento del procuratore generale Giuseppe Fici: «Aspettiamo le motivazioni e leggeremo il dispositivo».

Per la procura di Palermo tra il 1992 e il 1993 gli uomini dello Stato avrebbero trattato con i vertici di Cosa nostra al fine di mettere fine alla stagione delle stragi cominciata con l’attentato ai giudici Falcone e Borsellino e proseguita poi con le bombe a Roma, Milano e Firenze. Sempre secondo l’accusa, rappresentata nel processo di primo grado dai pm Nino Di Matteo, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi, «i carabinieri dei Ros avevano avviato una prima trattativa con l’ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino, che avrebbe consegnato un ’papello’ con le richieste di Totò Riina per fermare le stragi». Accusa sempre respinta dagli imputati.

Diversa la posizione di Marcello Dell’Utri. Le accuse all’ex senatore di Forza Italia facevano riferimento al periodo del governo Berlusconi, ovvero il 1994. Secondo i pm, inoltre, il dialogo che gli ufficiali dei Ros, tramite Ciancimino e godendo di coperture istituzionali, avviarono con Cosa nostra avrebbe rafforzato i clan spingendoli a ulteriori azioni violente contro lo Stato. Sul piatto della trattativa, in cambio della cessazione delle stragi sarebbero state messe concessioni carcerarie ai mafiosi detenuti al 41 bis e un alleggerimento dell’azione di contrasto alla mafia.

Diverse, e di segno opposto, le reazioni. «Rispetto il giudizio dei magistrati - ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - , tuttavia questa sentenza rischia di non diradare, anche in virtù di una sentenza di primo grado che ha messo in fila fatti inquietanti, le tante zone d’ombra su uno dei periodi più oscuri della nostra Repubblica e sul rapporto perverso tra mafia, politica e istituzioni che ha scandito a suon di bombe la storia italiana».

Soddisfazione per l’esito del processo d’appello è stata espressa invece sia da Matteo Renzi che da Matteo Salvini. Per il leader di Italia viva «oggi si scrive una pagina di storia giudiziaria decisiva. Viene condannato il mafioso e assolti i rappresentanti delle istituzioni. Ciò che i giustizialisti hanno fatto credere in talk show e giornali era falso: non c’è reato. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo». Amaro, infine, il commento di Salvatore Borsellino: «In Italia non c’è giustizia», ha detto il fratello del giudice assassinato dalla mafia.

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- IL CORPO POLITICO DELLO STATO (E LA TESTA). La corte d’assise d’appello di Palermo ha assolto al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime.24 settembre 2021, di Federico La Sala

Trattativa Stato-mafia: assolti carabinieri e Dell’Utri

Pena ridotta al boss Bagarella, condannato il capomafia Cinà *

La corte d’assise d’appello di Palermo ha assolto al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime.

Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capomafia Nino Cinà.

Per Bagarella i giudici hanno riqualificato il reato in tentata minaccia a Corpo politico dello Stato, dichiarando le accuse parzialmente prescritte. Ciò ha comportato una lieve riduzione della pena passata da 28 a 27 anni. Confermati i 12 anni a Cinà. Gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno sono stati assolti con la formula perché il "fatto non costituisce reato", mentre Dell’Utri "per non aver commesso il fatto". Confermata la prescrizione delle accuse al pentito Giovanni Brusca. L’appello, nel corso del quale è stata riaperta l’istruttoria dibattimentale, è cominciato il 29 aprile del 2019. Nel corso del processo è uscito di scena, per la prescrizione dei reati, un altro imputato, Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo Vito, che rispondeva di calunnia aggravata all’ex capo della polizia Gianni De Gennaro e concorso in associazione mafiosa.

A rappresentare l’accusa in aula sono stati i sostituti procuratori generali Giuseppe Fici e Sergio Barbiera che hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Al termine del primo dibattimento, la Corte d’Assise aveva inflitto 28 anni a Bagarella, 12 a Dell’Utri, Mori, Subranni e Cinà e 8 a De Donno e Ciancimino. Vennero poi dichiarate prescritte le accuse rivolte al pentito Giovanni Brusca. Sotto processo, ma per il reato di falsa testimonianza, era finito anche l’ex ministro dell’interno Nicola Mancino che venne assolto. La Procura non presentò appello e quindi l’assoluzione diventò definitiva. Per la cosiddetta trattativa è stato, infine, processato separatamente e assolto, in abbreviato, l’ex ministro Dc Calogero Mannino. "Uomini delle istituzioni, apparati istituzionali deviati dello Stato, hanno intavolato una illecita e illegittima interlocuzione con esponenti di vertice di Cosa nostra per interrompere la strategia stragista.

La celebrazione del presente giudizio ha ulteriormente comprovato l’esistenza di una verità inconfessabile, di una verità che è dentro lo Stato, della trattativa Stato-mafia che, tuttavia, non scrimina mandanti ed esecutori istituzionali perché o si sta contro la mafia o si è complici. Non ci sono alternative", aveva detto l’accusa durante la requisitoria del processo d’appello, al termine della quale aveva chiesto la conferma di tutte le condanne del primo grado. Secondo i pm, il dialogo che gli ufficiali del Ros, tramite i Ciancimino e godendo di coperture istituzionali, avviarono con Cosa nostra durante gli anni delle stragi per interrompere la stagione degli attentati, avrebbe rafforzato i clan spingendoli a ulteriori azioni violente contro lo Stato. Sul piatto della trattativa, in cambio della cessazione delle stragi, sarebbero state messe concessioni carcerarie ai mafiosi detenuti al 41 bis e un alleggerimento nell’azione di contrasto alla mafia. Il ruolo di Mori e i suoi, dopo il ’93, sempre nella ricostruzione dell’accusa, sarebbe stato assunto da Dell’Utri che nella sentenza di primo grado venne definito "cinghia di trasmissione" tra i clan e gli interlocutori istituzionali.

"E’ un film, una cosa inventata totalmente - dice Marcello Dell’Utri, in una telefonata con Bruno Vespa a Porta a Porta -. Io questo processo non l’ho neanche seguito. Mi sono sentito quando sono andato a Palermo all’udienza come un turco alla predica, non capivo di cosa stessero parlando. Questa cosa era inesistente però purtroppo avevo paura che potessero avallare queste cose inventate servendosi dei soliti pentiti che hanno bisogno di dire cose per avere vantaggi, e di molta stampa che affianca le procure e soprattutto la procura di Palermo. Questo mi preoccupava, ma speravo intimamente nell’assoluzione".

"Non abbiamo mai dubitato dell’estraneità del Generale Mario Mori e degli ex ufficiali del Ros Antonio Subranni e Giuseppe De Donno alla vicenda per la quale per anni sono stati inchiodati e additati come traditori dello Stato. Questa sentenza ci obbliga ad una lettura radicale della narrazione di questi anni. La riforma della giustizia e in particolare la responsabilità civile sono una impellente necessità". Lo dichiarano Maurizio Turco e Irene Testa, Segretario e Tesoriere del Partito Radicale.

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- La cognizione dello "stato di cose presente" e "la diffcile eredità di Marx" (R. Bellofiore).29 marzo 2021, di Federico La Sala

MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".... *

- Una nota a margine del testo di Riccardo Bellofiore, La difficile eredità di Marx, Sinistra in rete, 24 marzo 2021.

"CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" , "CRITICA DELLA RAGION PRATICA" (E MEMORIA DI DANTE ALIGHIERI - ANNO 2021) . Alla luce del fatto che si è persa ogni cognizione dello "stato di cose presente", forse, è opportuno - come voleva Marx - riprendere il filo dalla indicazione delle note "Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione"): "La teoria è capace di impadronirsi delle masse non appena dimostra ad hominem, ed essa dimostra ad hominem non appena diviene radicale. Essere radicale vuol dire cogliere le cose alla radice. Ma la radice, per l’uomo, è l’uomo stesso".

Si dice:

- "[...] Vi sono delle lacune nella riflessione originaria di Marx che vanno superate. Marx vede bene un punto: che sotto il capitale il lavoro è prestazione erogata dalla forza-lavoro di ‘soggetti’ apparentemente liberi ed eguali. È di lì, da questi lavoratori che sono un ‘altro’ dal capitale che deve essere reso interno, ‘incorporato’ nella fabbrica produttiva, che viene estratto il lavoro vivo, dunque il nuovo valore di cui il plusvalore è parte: è per questo che le lotte sul lavoro sono centrali. Non presta però attenzione alla riproduzione sociale degli esseri umani che sono portatori viventi della forza-lavoro, dunque al lavoro domestico e al lavoro di cura. È questo uno dei fuochi del discorso del femminismo. C’è poi un ‘altro’ che è esterno al capitale, che è la natura, che viene anch’essa sfruttata e depredata nel suo corpo come gli esseri umani. Anche questo Marx lo vede, ma in qualche misura ne sottostima la gravità, che non può più sfuggirci" (R. Bellofiore, cit).

CONCORDO. Ma per ripartire bisogna riprendere il filo dalla "Logica" di Kant (non di Hegel, come si recita ancora oggi: http://www.leparoleelecose.it/?p=41116#comment-439785), dalla sua "quarta" (e prima!) domanda: "che cosa è l’uomo?", dalla sua "Critica della ragion pratica", e dal suo "imperativo categorico" (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5635)! La questione è antropologica (non andrologica né ginecologica)! O no?!

* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. la "Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni (in memoriam)": "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4198); su COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!, rileggere la lettera di Sigmund Freud (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2923).

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO, LA QUESTIONE OMERICA, E "PERICLE IL POPULISTA"2 febbraio 2021, di Federico La Sala

AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DI "PERICLE IL POPULISTA" E DI PLATONE...

- TUCIDIDE E LA GUERRA CONTRO I "POETI": "[...] non abbiamo bisogno di alcun Omero che canti la nostra gloria né di chi con le sue parole procurerà un diletto immediato, dando però un’interpretazione dei fatti che non potrà reggere quando la verità si affermerà: con la nostra audacia abbiamo costretto il mare e la terra interi ad aprirci le loro vie, e ovunque abbiamo innalzato alle nostre imprese, siano state esse sfortunate o coronate da successo, monumenti che non periranno. Ed è per una tale città che questi uomini hanno affrontato amabilmente la morte in combattimento [...]" (Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 41, Bari, Laterza 1986).

PER NON CADERE (di nuovo e ancora, dopo millenni) NELLA TRAPPOLA DELLA TRACOTANZA E DELLA MALAFEDE DI "PERICLE", E NON DIMENTICARE CHE LA SUA LINEA POLITICA SEGNA L’INIZIO DELLA FINE DELLA GLORIA E DEL PROGETTO POLITICO DI ATENE, forse, è opportuno - ricordando la messa al bando di Omero e dei "poeti" dalla "Repubblica" di Platone - riprendere e rivedere (non solo i lavori di Eric A. Havelock, ma anche) la brillante analisi del cosiddetto "Elogio di Atene" da parte di Umberto Eco nella sua nota sul "Pericle il populista" di ieri e di oggi (la Repubblica, 14 gennaio 2012):

- "Il discorso di Pericle (riportato da Tucidide, in Guerra del Peloponneso) è stato inteso nei secoli come un elogio della democrazia, e in prima istanza è una descrizione superba di come una nazione possa vivere garantendo la felicità dei propri concittadini, lo scambio delle idee, la libera deliberazione delle leggi, il rispetto delle arti e dell’educazione, la tensione verso l’uguaglianza. Ma che dice in realtà Pericle?";

e, al contempo, volendo, rimeditare la storica lezione di Giambattista Vico sulla questione "Omero" e riflettere sulla sua proposta di una "Scienza Nuova", al di là dell’imbalsamazione crociana.

Federico La Sala

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- ECOLOGIA DELLA PAROLA. La comunicazione politica dentro la crisi (di M. Magatti).18 gennaio 2021, di Federico La Sala

La riflessione.

La comunicazione politica dentro la crisi: rispettateci anche a parole

di Mauro Magatti (Avvenire, domenica 17 gennaio 2021)

Nel passato, la parola data era sacra e, col suggello di una stretta di mano, stabiliva impegni vincolanti. Un retaggio che filtra fin nelle democrazie moderne che fanno del "parlamento" il palazzo dove i diversi interessi e i differenti punti di vista "si parlano", si confrontano, si accordano. Anche i sistemi politici più avanzati poggiano su quella fragile e delicata facoltà della vita umana che è la parola.

Sappiamo tutti quanto è difficile intendersi. Equivoci, fraintendimenti, ipocrisie, menzogne. Non certo solo in Parlamento. Ma al lavoro, in famiglia. Non sempre si dice quello che si pensa. Né si fa quello che si dice. Più spesso le parole vengono usate strategicamente per i propri obiettivi. Ingannando gli altri, violentando la realtà. Da qui si scatenano tensioni, litigi, lotte, sfiducia. Tutti ingredienti tristi della nostra vita.

Nulla di cui sorprendersi o scandalizzarsi dunque. La comunicazione umana, quando ha successo, ha qualcosa di miracoloso. E proprio poiché ne conosciamo la fragilità, col tempo si è affermata la tendenza a sostituirla con contratti scritti, procedure rigide, algoritmi. Col rischio di diventare una società di autistici. Ci sono situazioni, però, in cui la verità delle cose si impone con forza. In cui il bene che condividiamo è così necessario e forte da non ammettere furbizie o manipolazioni.

Così dopo quasi 11 mesi di pandemia, con ormai più di 80mila morti, con le scuole chiuse da quasi un anno, con interi settori economici distrutti, con ansia e preoccupazione in aumento nella popolazione, l’uso palesemente strumentale delle parole che abbiano ancora una volta visto nel ’teatrino della politica’ suona particolarmente stucchevole. L’Italia non meritava e non merita un tale spettacolo.

Un gruppo di governanti che pensa al bene comune, di fronte a delle legittime divergenze, si chiude in una stanza discute tutto il tempo necessario per arrivare a un accordo o a un disaccordo. E poi parla chiaro, e agisce alla luce del sole. E invece sono settimane (se non mesi) che il Paese è inchiodato in una pantomima dove tutti hanno un pezzo di ragione ma nessuno riconosce i propri torti. Renzi che critica (giustamente) certo immobilismo e verticismo di Conte, facendo però capire che il suo scopo non è semplicemente quello di dare buoni consigli al premier ma di rimandarlo a casa.

Conte che interviene con toni sempre rassicuranti su tutte le questioni facendo però finta di non sapere che il nostro (anziano) Paese è uno dei peggiori al mondo per numero assoluto di morti e di riduzione del Pil. I 5stelle che si dichiarano contrari al Mes (quando la nostra sanità avrebbe bisogno di ogni ulteriore risorsa) senza mai proporre una qualche ragione comprensibile, ma per pura affermazione identitaria e ideologica.

Il Pd che cerca di barcamenarsi in una coalizione traballante, ma non riconosce che, al di là delle speranza del primo momento, la coalizione di governo di fatto non riesce a prendere forma e consistenza. E intanto i leader dell’opposizione non perdono occasione per dire tutto quello che si sarebbe dovuto fare e che il governo non ha fatto elencando, senza vincolo di realtà, un numero più o meno infinito di decisioni che meravigliosamente ci avrebbero potuto portare fuori dalla crisi. Ma non fanno mai cenno dei fallimenti clamorosi registrati nelle Regioni in cui governano.

Con tutta la buona volontà, si tratta di uno spettacolo deprimente per il cittadino che cerca di farcela in mezzo a mille difficoltà. L’abuso della parola provoca un grave danno alla democrazia. Quando nessuno crede più a nessuno e si perde la fiducia nella possibilità di intendersi, il Parlamento diventa una ’torre di babele’ di cui qualcuno comincia a pensare di fare a meno. E questo è pericoloso. La parola comunicazione viene dal latino com-munis che rimanda all’idea di dono ’obbligatorio’.

Un’espressione che noi non riusciamo più nemmeno a cogliere. Come è possibile un dono obbligatorio? In realtà questa idea nasce dal presupposto che le relazioni (e quindi la comunicazione) siano rette su una obbligazione e che, proprio per questo, il comportamento individuale, pur libero, non possa prescindere da una serie di condizioni.

Che nel caso della comunicazione hanno a che fare con la ricerca della verità, la franchezza, l’onestà, la parresia. Senza obbligazione, la democrazia si riduce a puro scontro di potere, delegittimandosi di fronte al popolo. Soprattutto quando la verità dei fatti si impone per la sua gravità, non si possono usare le parole in modo solo strategico.

Che nel caso della comunicazione hanno a che fare con la ricerca della verità, la franchezza, l’onestà, la parresia. Senza obbligazione, la democrazia si riduce a puro scontro di potere, delegittimandosi di fronte al popolo. Soprattutto quando la verità dei fatti si impone per la sua gravità, non si possono usare le parole in modo solo strategico.

Serve un’ecologia della parola. Adesso.

Serve un’ecologia della parola. Adesso. -

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- USA. La democrazia americana fatta a pezzi (di Raffaella Baritono - "Il Mulino).7 gennaio 2021, di Federico La Sala

La democrazia americana fatta a pezzi

La miccia accesa quattro anni fa ha fatto il suo lavoro e la bomba è esplosa

di Raffaella Baritono (Il Mulino, 07 gennaio 2021)

Quattro morti, oltre a più di 50 arresti, è il bilancio provvisorio di una giornata che avrebbe dovuto certificare la decisiva vittoria democratica alle elezioni per il Senato in Georgia, l’elezione di Biden e Harris e l’avvio del nuovo Congresso. Una giornata che invece ha rappresentato un salto di qualità nello scontro politico, dimostrando, una volta di più, quanto la democrazia americana possa essere fragile e a rischio.

La presidenza Trump si inaugurò, quattro anni fa, con un discorso sullo American carnage, sulla carneficina di una classe media bianca a opera di forze economiche più o meno oscure con la complicità dei democratici. Rischia di terminare con la carneficina di istituzioni che sembrano non reggere più di fronte a un «re folle», come ormai molti commentatori definiscono Trump. Persino il suo sodale, Rudolph Murdoch, attraverso il «New York Post», lo ha invitato ad abbandonare l’interpretazione di un re Lear farsesco più che tragico se non fosse che riesce, come si è visto anche ieri, a trascinare il consenso di minoranze, certo, ma che hanno dietro i quasi 73 milioni di voti presi nelle elezioni dello scorso novembre.

Ancora una volta Trump si è assunto la responsabilità di alimentare il caos, le convinzioni cospirazioniste di chi, più che vivere una realtà alternativa, tenta di piegarla verso ciò che ritiene «verità di per sé evidenti». Al direttore di «The Atlantic», Jeffrey Goldberg, uno dei manifestanti radunatasi davanti al Congresso, ha gridato: «Arrenditi se credi in Gesù, arrenditi se credi in Donald Trump».

Sarebbe sbagliato liquidare questa frase, così come i cartelli con la scritta «Pelosi satana» come espressioni freak di estremisti cospirazionisti ed esponenti della destra armata. Ovvio: fra coloro che sono penetrati nelle aule e negli uffici del Congresso ci sono anche quelli. Hanno peraltro l’appoggio di esponenti repubblicani appena eletti, come nel caso di un deputato della West Virginia, entrato assieme agli altri manifestanti per filmare e postare quello che stava accadendo. Ma per molti di loro era la dimostrazione del vero spirito americano, di un «popolo» che si sente defraudato da elezioni considerate corrotte e rubate, come d’altronde Trump ha ribadito anche quando ha invitato i suoi sostenitori a «tornare a casa».

In fondo, non è la Dichiarazione di indipendenza il documento che legittima il diritto a resistere a un potere tirannico? Non è questo il messaggio che i manifestanti vestiti con abiti settecenteschi volevano trasmettere? Le immagini dei «patrioti» che si fanno immortalare seduti sullo scranno del presidente del Senato o della Camera verranno percepite, dall’America profonda che crede in Trump, come la riappropriazione delle istituzioni da parte del popolo sovrano, come l’espressione autentica di quello spirito di libertà che affonda nelle radici della lotta rivoluzionaria. Perché stupirsi, ha detto una manifestante bardata con la bandiera americana, non è così che questo Paese è stato fondato, non è così che i nostri Padri fondatori hanno travolto l’impero britannico?

In fondo, non è la Dichiarazione di indipendenza il documento che legittima il diritto a resistere a un potere tirannico? Non è questo il messaggio che i manifestanti vestiti con abiti settecenteschi volevano trasmettere? Le immagini dei «patrioti» che si fanno immortalare seduti sullo scranno del presidente del Senato o della Camera verranno percepite, dall’America profonda che crede in Trump, come la riappropriazione delle istituzioni da parte del popolo sovrano, come l’espressione autentica di quello spirito di libertà che affonda nelle radici della lotta rivoluzionaria. Perché stupirsi, ha detto una manifestante bardata con la bandiera americana, non è così che questo Paese è stato fondato, non è così che i nostri Padri fondatori hanno travolto l’impero britannico?La certificazione dell’elezione di Joe Biden e di Kamala Harris può e deve essere letta come la capacità del sistema di superare la crisi, ma rimane il vulnus rappresentato da un presidente uscente che ha dimostrato fino a che punto si possono mettere in tensione le istituzioni americane e quanto forti siano le aporie del sistema.

Le divisioni che hanno portato per la prima volta dal 1812 a vedere violato l’edificio del Congresso rimangono inalterate perché non sono state alimentate solo da Trump, ma da un Partito repubblicano che ha la responsabilità di aver avallato una presidenza anti-sistema come quella uscente e corteggiato razzismo, suprematismo ed estremismo armato. E se Mike Pence ha avuto la decenza di comprendere che le norme costituzionali non potevano essere stravolte - contravvenendo peraltro a uno dei principi del Partito repubblicano, quello della centralità degli Stati nell’assetto federale -, altri come Ted Cruz e un manipolo di senatori e di deputati che hanno presentato mozioni per contestare il voto in Georgia, Arizona e Pennsylvania, continuano a solleticare gli istinti profondi della base trumpiana, con l’opportunismo miope di chi crede in questo modo di utilizzare il capitale politico e di consenso lasciato in eredità dal quasi ormai ex presidente.

L’interrogativo cruciale, adesso, è se i repubblicani, spaventati da quello che è successo, saranno in grado di fare un passo indietro ed esprimere qualcosa di più di frasi di circostanza per lavarsi la coscienza.

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema --- La crisi di governo e le prospettive dell’Italia. Dialogo tra il filosofo Aldo Masullo e lo storico Aurelio Musi.31 agosto 2019, di Federico La Sala

"Pd-5 Stelle, il male minore: salvare il Paese dalla destra"

Dialogo tra il filosofo Aldo Masullo e lo storico Aurelio Musi: gli scenari aperti dalla crisi di governo e le prospettive dell’Italia

"Le urne un azzardo da evitare"

"Le urne un azzardo da evitare"di AURELIO MUSI (La Repubblica/Napoli, 31 agosto 2019)

Musi: Il segretario del Pd Nicola Zingaretti lo ha chiamato «nuovo governo» per sottolinearne la discontinuità, la svolta rispetto al passato, non il “Conte bis”. «Un governo per il diritto al futuro», «il coraggio di tentare», «fine della stagione dell’odio e della paura», «l’Italia bella a cui vogliamo dare voce», equità, diritti civili, nuovi valori nella politica economica: sono queste le altre dichiarazioni di Zingaretti dopo le consultazioni al Quirinale. Ma l’abbraccio fra populisti e sinistra è davvero il male minore per il nostro Paese? Si può parlare di una conversione al populismo della sinistra o di una sinistra populista? Ne parlo con il filosofo Aldo Masullo, siamo entrambi appassionati osservatori e interpreti delle vicende politiche, soprattutto ora che, in Italia e nel mondo, sembrano dominate più dall’irrazionalità e dalla spinte emotive, che dalla logica. Masullo riflette a lungo, soppesa le parole.

Masullo: «Non mi impiccherei alle forme e alle formule», dice. «È un problema di sostanza e di processi storici. L’Italia è ridotta in condizioni miserevoli: e l’immiserimento è soprattutto nello spirito. Una democrazia parlamentare suppone una società coesa, in cui sia diffusa la cultura civile che invece è andata deperendo. È venuta meno la condizione primaria di una democrazia parlamentare. La crisi della democrazia italiana è la crisi della nostra società. Detto questo, è evidente che ci siamo cacciati in una condizione di necessità. Siamo tra Scilla e Cariddi. Questo nuovo governo da un lato è il tradimento di una democrazia di sinistra. D’altro lato, se rifiutiamo la possibilità del nuovo governo, corriamo il rischio che la Lega riesca a vincere le prossime elezioni. La responsabilità verso il Paese è il fine primario che ci dobbiamo porre. Chi perde non è il singolo partito, ma un popolo intero. Se invochiamo il principio di responsabilità, dobbiamo respingere l’azzardo delle urne".

"L’alternativa è offerta dallo stesso avversario che ci minaccia. Bisogna quindi scegliere la carta del male minore: essa non rappresenta la garanzia di una vera ricostruzione democratica, che viene rinviata ad un secondo tempo. Responsabilmente non possiamo giocare d’azzardo. Dobbiamo cogliere l’occasione e stringere le fila».

Musi: "Il Pd coltiva l’illusione di poter gestire e “disciplinare”, per così dire, i 5 Stelle. L’obiettivo forse sarebbe raggiungibile solo con un partito coeso, con una sola anima, non diviso fra gruppi, fazioni, partitini. Lo scontro Renzi-Zingaretti, l’uscita di Calenda e l’ipotesi di un’ ulteriore scissione non rinviano forse ad una sorta di coazione a ripetere le divisioni, vera maledizione della sinistra?".

Masullo: «Calenda non mi preoccupa, perché il personaggio, pur intelligente, è sempre disposto a mettersi all’opposizione stando dentro o fiancheggiare punzecchiando. Mi preoccupano altri personaggi: Renzi e il gruppo renziano, naturalmente. Si dovrà verificare la loro serietà. Dovranno rendersi conto che incombe una grande responsabilità verso intere generazioni. Il Movimento 5 Stelle è come un piccolo serpente, divorato da un grande serpente, la Lega. È un insieme diversificato senza un legame che l’unisca. Il Pd con i 5 Stelle si allea con un partito pericoloso per la sua friabilità. La variabile è dunque la fermezza e l’unità del Pd. È invece pericolosa la spaccatura interna al P d. È un partito con le stampelle che deve imparare a camminare con i propri piedi. È una società di partiti diversi. Oggi ci troviamo di fronte a un gioco in cui decide in ultima istanza la responsabilità di ognuno».

Musi: "Democrazia diretta e democrazia rappresentativa, populismo Lega, populismo 5 Stelle, piattaforma Rousseau: qui sta forse la profonda incompatibilità tra un soggetto politico che crede fermamente nelle istituzioni e nella democrazia rappresentativa e un altro che, come ha dimostrato durante la fase di alleanza con la Lega, è andato a rimorchio del suo populismo".

Masullo: «Il populismo non è il potere al popolo ma il potere di alcuni che seducono il popolo. La compagnia in cui è costretto a collocarsi il Pd non rappresenta tanto un pericolo in positivo, quanto in negativo. Non la forza, ma la fiacchezza dei 5 Stelle è il vero rischio. La società attuale è una società deformata che ha perduto la fiducia in se stessa, il senso della lotta per la giustizia, che è un vero progetto politico. Tutto allora ritorna sulla stabilità del Pd».

Musi: "Destra/sinistra: esiste ancora la diade, la dicotomia formulata molti anni fa da Norberto Bobbio?".

Masullo: «È un gioco di nomi, di parole. In senso lato esiste ancora un sentimento di destra: la conservazione, senza se e senza ma, della posizione che si ha. Il sentimento di sinistra aiuta gli altri a conquistare una posizione che non hanno. Questo è il motivo dell’unità della destra rispetto alla disunità della sinistra. L’impegno è allora quello di unire i diversi».

Musi: "Forse la sinistra italiana deve tornare sui territori, ricomporre un rapporto lacerato con la società, gettare le basi per costruire un nuovo blocco sociale, come si sarebbe detto una volta...".

Masullo: «Tutto quello che le ho detto prima si potrebbe sintetizzare così: trasformare i molti desideri in un unico progetto. Questa è un’occasione propizia. Se si mette in moto questo processo col nuovo governo, il Pd può iniziare a costruire il progetto unitario. Le sezioni di partito sono deserte. La ricostruzione, di cui abbiamo bisogno, non è solo politico-funzionale, ma di carattere sociale. Una volta c’era la classe operaia con un interesse comune, visibile. Oggi il precariato diffuso accentua divisioni e incompatibilità. Non avendo una base unitaria capace di sorreggere il progetto, bisogna sostituirla con una pratica politica, capace di mettere in piedi le istituzioni barcollanti e creare nuove reti sociali. La politique d’abord: Nenni aveva ragione».

Musi: "Quali le ricadute su Napoli e la Campania del nuovo equilibrio politico nazionale? Non c’è vera svolta senza un rinnovamento delle classi dirigenti locali del Pd. Il limite di Renzi e gli effetti sulla situazione attuale della Campania sono stati soprattutto la scarsa attenzione alle periferie, la conservazione degli equilibri preesistenti, un partito autoreferenziale, tutto dentro le istituzioni, assente nella società civile, ripiegato nei rapporti di potere interni, in preda alla guerra per bande".

Masullo: «La Campania è un deserto politico, immobile, non ci sono forze capaci di costruire un progetto in grado di parlare alla società. Dobbiamo prendere atto con grande amarezza di questo. La Campania deve pregare Iddio che il corso nazionale sia così forte da trascinare quelle poche energie disponibili a mettere in discussione gli equilibri attuali e lavorare per il cambiamento».

Musi: "Un’ultima domanda riguarda il rapporto di lunga durata tra l’intellettuale, il filosofo Masullo e la politica: una sorta di “recherche” sul suo vissuto".

Masullo: «È una domanda che mi fa male, nel senso che a guardare indietro mi rendo conto del fatto che ho rinunciato alla mia attività culturale e scientifica per correre dietro alla politica. Ciò non è dipeso dalla cattiveria della politica, ma semplicemente dal fatto che un intellettuale non può svolgere insieme il lavoro culturale e agire politicamente. Un agire che esige il tuffarsi, l’immergersi totalmente nella politica. Sono rimasto sospeso tra la ricerca scientifica e l’attività politica. Questa non si può ridurre ad un’azione pedagogica: lezioni e conferenze agli operai del Pci, in cui parlavo un linguaggio diverso da quello dei funzionari di partito; interventi al Senato, svolti non in politichese, eccetera. Inevitabilmente ho scontato un deficit di azione politica. Ma non ho corso il rischio di diventare un cinico alla pura ricerca del potere».

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Conte si è dimesso. Il premier a palazzo Madama: ’Interessi di parte compromettono interesse Italia’.21 agosto 2019, di Federico La Sala

Conte si è dimesso, furia contro Salvini: "Irresponsabile". Al via le consultazioni

Il premier a palazzo Madama: ’Interessi di parte compromettono interesse Italia’.

di Redazione Ansa (21.08.2019)*

"L’azione del governo si arresta qui". E’ quasi a metà del suo intervento nell’aula di palazzo Madama che ieri il premier Giuseppe Conte ha messo la parola fine ai 14 mesi di governo gialloverde aprendo ufficialmente la crisi, con le dimissioni rassegnate al presidente Mattarella che ha avviato le consultazioni a partire dalle 16. Un intervento in cui il presidente del Consiglio difende quanto fatto - "abbiamo lavorato fino all’ultimo giorno" -, ricorda ancora il lavoro da fare, ma soprattutto ne approfitta per lanciare un duro affondo contro Matteo Salvini. Il premier è una furia e non usa giri di parole nel bollare Salvini come "irresponsabile" per aver aperto una crisi solo per "interessi personali e di partito". Un crescendo di accuse che arriva dopo mesi passati a dosare e mediare ogni parola.

Conte ora è senza filtri. Ripercorre i mesi del governo elencando tutti i problemi creati dal leader della Lega, ultimo appunto la decisione di aprire una crisi con il rischio, ricorda Conte, che senza un nuovo esecutivo il Paese andrà in esercizio provvisorio e ci sarà l’aumento dell’Iva: "I comportamenti del ministro dell’Interno rivelano scarsa sensibilità istituzionale e una grave carenza di cultura costituzionale". Il capo del governo che in diverse occasioni si rivolge a Salvini chiamandolo Matteo (Conte è seduto in mezzo ai due vicepremier) lo accusa di aver oscurato quanto fatto dall’esecutivo: "hai macchiato 14 mesi di attività mettendo in dubbio anche quanto fatto dai tuoi ministri". Ma ad un certo punto, il capo del governo arriva a definirsi "preoccupato" da chi "invoca piazze e pieni poteri". L’affondo non si ferma solo alla decisione di mettere fine all’esperienza gialloverde ma tocca anche dossier delicati come il Russiagate.

- Conte: "Al Colle per dimissioni"

Conte gli imputa di non essere andato in Aula e di aver creato problemi allo stesso presidente del Consiglio. Il capo del governo non tiene fuori nulla dal suo intervento nemmeno il ricorso che Salvini all’uso di simboli religiosi. Si tratta per Conte di "uso incosciente di simboli religiosi".

- Salvini bacia il rosario in aula mentre Conte parla

L’INTERVENTO DI SALVINI - "Grazie e finalmente: rifarei tutto quello che ho fatto", ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula del Senato. "Non ho paura del giudizio degli italiani". Sono qua "con la grande forza di essere un uomo libero, quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani, in questa aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po’ meno liberi. Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è una donna o un uomo libero". "Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava a un cambio di alleanza, molliamo quei rompipalle della Lega e ingoiamo il Pd, non aveva che da dirlo. Noi non abbiamo paura", ha detto ancora Salvini.

"La libertà non consiste nell’avere il padrone giusto ma nel non avere nessun padrone", ha detto Matteo Salvini citando Cicerone. "Non voglio una Italia schiava di nessuno, non voglio catene, non la catena lunga. Siamo il Paese più bello e potenzialmente più ricco del mondo e sono stufo che ogni decisione debba dipendere dalla firma di qualche funzionario eruopeo, siamo o non siamo liberi?". "Gli italiani non votano in base a un rosario, ma con la testa e con il cuore. La protezione del cuore immacolato di Maria per l’Italia la chiedo finchè campo, non me ne vergogno, anzi sono ultimo e umile testimone". "Voi citate Saviano, noi San Giovanni Paolo II.., lui diceva e scriveva che la fiducia non si ottiene con la sole dichiarazioni o con la forza ma con gesti e fatti concreti se volete completare le riforme noi ci siamo. Se volete governare con Renzi auguri...".

L’INTERVENTO DI RENZI - "Sarebbe facile assistere allo spettacolo sorridendo ma la situazione impone un surplus di responsabilità. Lei oggi presidente del consiglio si dimette ed il governo che lei ha definito populista ha fallito e tutta l’Ue ci dice che l’esperimento populista funziona in campagna elettorale ma meno bene quando si tratta di governare". "No si è mai votato in autunno, c’è da evitare l’aumento dell’Iva e serve un governo non perchè noi ci vogliamo tornare ma perchè l’aumento dell’Iva porta crisi dei consumi non è un colpo di Stato cambiare il governo ma un colpo di sole aprire la crisi ora ora, questo è il Parlamento non il Papeete". Le parole di Conte sono "da apprezzare" ma c’è il "rischio di una autoassoluzione", ha detto in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti. Per questo "qualsiasi nuova fase politica non può non partire dal riconoscimento di questi limiti strutturali di quanto avvenuto in questi mesi".

- Governo, Salvini: "Adesso mi spiego i tanti ’no’"

* http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/08/20/governo-in-senato-e-il-giorno-di-conte_57d1a36a-11ff-48b7-ba74-d2380fb14a93.html (ripresa parziale - sena immagini e allegati).

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema - Il capo carismatico e l’identificazione con l’oppressore (di Sarantis Thanopulos)27 luglio 2019, di Federico La Sala

Il capo carismatico e l’identificazione con l’oppressore

di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 27.07.2019)

Dalle elezioni politiche del 2013, il paese uscì quasi equamente diviso in tre poli: il centrosinistra, il centrodestra e il M5S. Bersani, il segretario del Pd di allora, cercò di aprire la prospettiva di un dialogo con i “grillini”. Il suo progetto, per niente ingenuo, anzi lungimirante, fallì, anche per l’arroganza dei suoi interlocutori (che ne pagano ora le conseguenze). Un’alleanza tra il centrosinistra e il centrodestra portò ai governi di Letta, di Renzi e di Gentiloni. Questi governi non sono riusciti a risolvere nessuno dei problemi strutturali del paese o a porre le basi di una soluzione futura. La disgregazione delle alleanze socioculturali che sostenevano il centrosinistra si è consolidata e le elezioni di un anno fa l’hanno marginalizzato.

Il fenomeno M5S non è mai stato espressione di un processo trasformativo. La sua presenza è, nondimeno, manifestazione, pur confusa e dispersivamente protestataria (e manipolabile), del disagio stagnante e impotente del popolo, in particolare dei ceti sociali che la sinistra dovrebbe rappresentare. Eppure si persevera nel rifiutare di riconoscere che non essendo il centrosinistra autarchico, né potendo esserlo nel prossimo futuro, qualcosa dovrebbe muoversi sul piano del confronto con i 5S. Dopo la scelta catastrofica di spingerli tra le braccia di Salvini, di cui tutti gli “opinion leader” del centrosinistra, che ora non sanno che pesci pigliare, ripetendo slogan stantii, hanno una responsabilità enorme, il nuovo segretario del Pd, un uomo politico decente, ha definito il partito concorrenziale al M5S e “alternativo” alla Lega.

È così difficile percepire l’evidente? La sinistra non è alternativa, nell’ambito di un’“alternanza” democratica, a un partito razzista, retrogrado e profondamente autoritario come la Lega. Non offre soluzioni alternative (è meglio la frittella o il gelato di prima mattina?) a quelle barbariche di Salvini, ma opposte, nell’ambito di un’incompatibilità totale, la stessa che esiste tra democrazia e autoritarismo totalitario.

Nel campo di questa opposizione fondamentale, da cui dipende il futuro democratico del paese, la concorrenza necessaria con il M5S deve includere la prospettiva di un’alleanza, altrettanto necessaria, almeno con una sua parte e soprattutto con gli interessi reali, mal rappresentati, del suo elettorato tendente ora a disperdersi nell’astensionismo.

Salvini è stato fortemente avvantaggiato dall’essergli stato permesso di andare al governo. Com’era prevedibile, sta procedendo, usando tutti i mezzi a disposizione, complice la scarsa opposizione da parte delle istituzioni democratiche di controllo, a una doppia fidelizzazione. Quella dei funzionari dello stato più sensibili alla demagogia del potere (il piacere sadomasochistico di sentirsi forti con i deboli e deboli con i forti). Quella delle masse disorientate e scollegate dai legami solidali che investendo il capo carismatico e autocratico, incarnano in lui un principio di deresponsabilizzazione: ciò da una parte li fa sentire,

llusoriamente, liberi e, dall’altra, li fa pensare non colpevoli, non punibili in un mondo di repressione, punizione. Nella doppia fidelizzazione, di cui Salvini è insieme vittima (pericolosa) e promotore, gioca un ruolo fondamentale l’“identificazione con l’aggressore”: l’identificazione con le forze minaccianti la propria umanità, trovatasi in condizione di precarietà, che crea un senso di invulnerabilità, al prezzo di una grave alienazione. Con tutte le perplessità che si possono avere nei loro confronti, i 5S sono perlopiù periferici a questo processo e piuttosto che cercare di omologarli ad esso è meglio cercare di recuperarli.

-

> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- POESIA E FUTURO RADICALE: L’ ITALIA, LE “ROBINSON-NATE”, E LA “POESIA” DEL PRESENTE.21 giugno 2019, di Federico La Sala

L’ ITALIA, LE “ROBINSON-NATE”, E LA “POESIA” DEL PRESENTE ... *

- “Oggi assistiamo a una sorta di crisi di intelligibilità, che in diverse diagnosi sembra avere a che fare con la fine di un mondo e delle sue pratiche, di una forma di vita leggibile: fine della società letteraria, fine della politica nella sua concezione novecentesca... (...) Che cosa sarebbe della poesia, e anche del suo rapporto critico con la società, se questo nostro tempo, come spesso diagnosticato, costituisse davvero l’epoca della sua fine, della fine del modo in cui ne abbiamo inteso il senso sino a ora? ” (Italo Testa, “Autorizzare la speranza. Poesia e futuro radicale” , "Le parole e le cose", 21 marzo 2019).