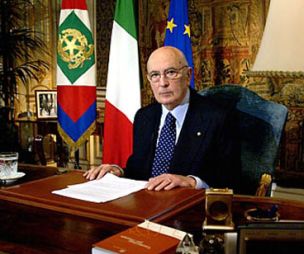

L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! LA PAROLA "ITALIA", LA "PASSWORD", CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2011). Un omaggio a Giorgio Napolitano, al Presidente della Repubblica italiana - a cura di Federico La Sala

- [...] "Aprite miei cari figli, è la vostra mamma che porta dolciumi per voi." Purtroppo per lui, il lupo, sbadato, aveva posato le sue zampe nere sull’orlo della finestra e fu quindi subito riconosciuto. I capretti gridarono scherzosamente: "Uuh! Uuh! Signor lupo zampe nere, ti sei tradito!" [...]

- COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA. LA LEZIONE DI GAETANO FILANGIERI, IL PARTITO DI "FORZA ITALIA" E IL COLPO DI STATO DI SILVIO BERLUSCONI.

- L’ITALIA NELLO STALLO, IL "GOLPE MORALE", E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE, CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE, CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

Il lupo e i sette capretti

dei F.lli Grimm *

C’era una volta una capra che allevava da sola i suoi sette piccoli capretti. Essa li amava teneramente, ma le davano molte preoccupazioni, perché erano spesso disubbidienti e sbadati. Inoltre temeva sempre per la loro vita, perché questi piccoli imprudenti pensavano solo a giocare, sgambettando senza tregua ai margini della foresta, là dove si aggirava il loro nemico di sempre ed il più sanguinario: il grande lupo.

Un giorno prima di andare nel bosco a cercare freschi germogli d’arboscelli per il pasto della sera, la capra radunò i suoi piccoli per metterli di nuovo in guardia. "Devo assentarmi per alcune ore, non lasciate entrare nessuno dentro casa. Siate diffidenti perché il lupo è astuto, può falsare la sua voce e mascherare il suo aspetto. Ma voi potrete riconoscerlo a colpo sicuro dalle zampe che sono nere." "Saremo saggi e prudenti" promisero i capretti, "non apriremo la porta a nessuno se non mostrerà le zampe bianche."

La capra se ne partì abbastanza tranquilla. Qualche minuto dopo alcuni colpi furono battuti alla porta. "Aprite, aprite miei cari piccoli, è vostra madre che ha dimenticato il suo scialle e le sue cesoie." "Uuh! Uuh!" dissero scherzosamente i sette capretti, "abbiamo riconosciuto la tua brutta voce, brutto diavolo di un lupo e non ti apriremo la porta."

Il lupo se ne andò via umiliato, ma lungo il cammino comperò un pezzetto di zucchero filato che succhio per addolcire la sua voce rauca. Ritornò di soppiatto e da dietro la porta disse con una voce melliflua: "Aprite miei cari figli, è la vostra mamma che porta dolciumi per voi." Purtroppo per lui, il lupo, sbadato, aveva posato le sue zampe nere sull’orlo della finestra e fu quindi subito riconosciuto. I capretti gridarono scherzosamente: "Uuh! Uuh! Signor lupo zampe nere, ti sei tradito!"

Contrariato e affamato il lupo concepì un nuovo inganno. Corse zoppicando dal fornaio e gli disse: "Mi sono ferito, mettetemi un impiastro di pasta cosparso di farina, mi allevierà il dolore."

A quei tempi era un rimedio abituale, pertanto il fornaio non sospettò i neri disegni del lupo che ripartì con la zampa destra imbiancata come desiderava. Ingannati dalla voce mielosa e dalla zampa bianca i poveri capretti alla fine aprirono la porta. Apparve il lupo, terribile, con la schiuma alla bocca, tutto nero, con fuori una grande e avida lingua rossa.

"Aiuto! Soccorso!" belarono i poveri piccoli, saltando sotto la tavola, nel letto, nell’armadio o nella vasca da bagno, nella speranza di sfuggire all’orribile bestia. Ma il lupo, eccitato e morto di fame, li trovò tutti e l’inghiottì in un boccone uno dopo l’altro, con il pelo e gli zoccoli. Uno solo di loro scampò alla carneficina, perché si era nascosto nell’orologio a pendolo, rannicchiato sotto il pesante bilanciere di rame.

Dopo poco tempo mamma capra bussò alla porta e trovando la sua casa devastata, scoppiò in singhiozzi. Nessun belato rispondeva alla sua chiamata. Comprese allora che il lupo l’aveva preceduta. Ad un tratto la poveretta drizzò le orecchie: dalla cassa dell’orologio proveniva un debole rumore e infine, sotto la pressione dei piccoli zoccoli, la sua porticina si aprì e ne uscì un capretto in lacrime che si precipitò ad abbracciare la madre raccontandole le astuzie del lupo e la triste fine dei suoi fratelli.

La capra disse tra sé: "Non deve essere andato molto lontano dopo una tale scorpacciata. Ingordo com’è, può darsi ci sia una speranza di ritrovare vivi i tuoi fratelli."

Afferrata la sua borsa per il cucito, si diresse di corsa verso la foresta. La capra non dovette andar lontano. Sazia, sdraiata ai piedi di un albero, la cattiva bestia si muoveva curiosamente. Con molta abilità la capra gli tagliò la pancia con un gran colpo di forbici.

Il lupo dormiva così bene che si mosse appena e non si accorse di niente. Con grande gioia della loro madre i capretti uscirono sani e salvi, uno dopo l’altro, dallo stomaco del lupo. Per ordine della capra essi portarono sei grosse pietre che furono poste nella pancia del lupo che fu ricucito alla perfezione.

Corsero poi tutti insieme ad appostarsi sul parapetto di un ponte. Quando il lupo si svegliò, fu preso da una gran sete. Appesantito, corse verso la riva del fiume e per bere si sporse, ma trascinato dal peso delle pietre, colò a picco e s’annegò. I capretti e la loro mamma ne furono molto felici.

* PAROLE D’AUTORE: FIABE CLASSICHE

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA. LA LEZIONE DI GAETANO FILANGIERI, IL PARTITO DI "FORZA ITALIA" E IL COLPO DI STATO DI SILVIO BERLUSCONI.

"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!

"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!

L’ITALIA NELLO STALLO, IL "GOLPE MORALE", E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

L’ITALIA NELLO STALLO, IL "GOLPE MORALE", E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

"Il Quirinale da solo non basta", ma solo il Quirinale può rimuovere l’inaudita vergogna di un Presidente di un Partito dal nome di "Forza Italia", di "Popolo della libertà", di "Italia"!!!

"Il Quirinale da solo non basta", ma solo il Quirinale può rimuovere l’inaudita vergogna di un Presidente di un Partito dal nome di "Forza Italia", di "Popolo della libertà", di "Italia"!!!

PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE, CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE, CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

Forum

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. -- PERDERE LA TESTA E RICADERE NEL SACCO, NELLA TRADIZIONALE CAVERNA DELL’ "HOMO HOMINI LUPUS".10 febbraio 2023, di Federico La Sala

FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA: NATURA, INTELLIGENZA ASTUTA, E GRATITUDINE ...

Una sollecitazione a pensare al "mondo divenuto favola" (lezione di Esopo, Fedro, e Nietzsche): come la filosofia, la teologia, e la politica mondiale, senza più Grazia (gr.: XAPIS, "CHARIS") e senza più Grazie (gr.: XAPITES, "CHARITES") perde la testa e ricade nel sacco, nella tradizionale "luminosa" caverna dell’ "homo homini lupus est" ... Dov’è l’etica? E dove la carità (gr. XAPITAS, "CHARITAS") della stessa grazia ("charis")?!

MEMORIA: "L’AMORE NON è LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (W. Shakespeare, Sonetto 116).

MEMORIA: "L’AMORE NON è LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (W. Shakespeare, Sonetto 116).- Il lupo e il contadino

- Un lupo supplicò un contadino di nasconderlo ma, quando il pericolo fu passato, saltò fuori e volle mangiarsi il suo salvatore. «Non è giusto che tu mangi chi ti ha aiutato!» esclamò il contadino, ma il lupo ribatté: «Nessuno mai ricorda i benefici ricevuti. Perché dovrei essere io il primo a ricordarlo?». «Ti prego, lupo, sentiamo cosa ne pensano i passanti, prima di decidere».

- Si trovava a passare di là un vecchio cane e confermò che il suo padrone, dopo anni di fedele servizio lo trattava, ora che non gli era più utile, con immensa ingratitudine. Giunse anche un cavallo e ammise di aver ricevuto lo stesso trattamento del cane.

- Il contadino oramai disperava di dissuadere il lupo dal mangiarlo e quindi di salvarsi quando, d’improvviso, vide arrivare una volpe e, confidando nella sua astuzia, le fece un cenno d’intesa e rivolgendosi al lupo disse: «Interroghiamo anche quest’ultimo passante, poi farai quello che vorrai». «Volpe cara, questo lupo non vuole essermi grato di averlo nascosto nel sacco dai cacciatori che lo inseguivano. Cosa ne pensi?».

- E la volpe: «Un lupo così grosso in un sacco così piccolo? Non posso crederlo. Fatemi vedere.» Il lupo rientrò nel sacco e subito la volpe aiutò il contadino a chiuderlo ben bene con un grosso nodo. L’uomo prese allora un bastone, riempì di legnate il lupo ch’era dentro il sacco e poi si girò verso la volpe e atterrò anche lei con un gran colpo in testa esclamando poi: «Sai, volpe? A forza di dirmelo hanno convinto anche me che la gratitudine non esiste affatto!».

PSICOANALISI E "DISAGIO NELLA CIVILTÀ" (S. FREUD, 1929): "Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare. La gratitudine è un fattore essenziale per stabilire il rapporto con l’oggetto buono e per poter apprezzare la bontà degli altri e la propria. (Melanie Klein).

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. --- Gianni Rodari, il comunista delle filastrocche (di Vanessa Roghi).18 gennaio 2021, di Federico La Sala

Cultura

Gianni Rodari, il comunista delle filastrocche

ITINERARI. Dall’adesione al partito al metodo rivoluzionario del marxismo critico. Il suo punto di riferimento è Gramsci, perfettamente inscritto nella tradizione umanistica italiana. Essere nel Pci nell’Italia del 1945 non è come esserlo solo due anni dopo. I comunisti sono chiamati, insieme a tutte le forze laiche e cattoliche, a scrivere la Costituzione

di Vanessa Roghi (il manifesto, 17.01.2021)

- [Foto] Gianni Rodari

Chiamato nel 1950, dal Pci, a scrivere un’autobiografia per tracciare il suo percorso politico durante il ventennio, Gianni Rodari racconta il momento della scelta, durante la guerra di Etiopia. «In quell’epoca i miei filosofi erano Nietzsche, Stirner e Schopenhauer e trovavo ridicolo l’Impero». Amici operai sono il tramite a letture proibite: «In casa di uno di questi conobbi uno che ‘era stato un comunista’ nel 1921, il compagno Furega Francesco, muratore, della sezione di Gavirate, che mi raccontò a suo modo la nascita del fascismo».

Grazie a questo gruppo clandestino Rodari legge «una ‘vita di Lenin’, una di Stalin, e l’autobiografia di Trockij e la storia della Rivoluzione dello stesso Trockij. Queste opere ebbero due risultati: quello di portarmi a criticare coscientemente il corporativismo e quello di farmi incuriosire sul marxismo come concezione del mondo».

FINITA LA GUERRA, Gianni Rodari diventa un militante del Pci. Il suo punto di riferimento (suo e di tanti) è ovviamente Antonio Gramsci, perfettamente inscritto nella tradizione umanistica italiana, è la miglior difesa contro l’accusa che viene mossa al Pci di essere una mera espressione dello stalinismo in salsa mediterranea. Questo diventa chiaro con i Quaderni dal carcere (1947) che Palmiro Togliatti sceglie di far pubblicare dall’editore Einaudi e non da un editore comunista: Gramsci è esso stesso parte della cultura nazional popolare, è di tutti, e tutti con Gramsci devono fare i conti.

Nel 1948 Gianni Rodari scrive: «in Gramsci vive un tipo nuovo di «uomo di cultura. (...) La sua lotta contro Croce è un continuo smascheramento di posizioni teoriche e teoretiche che si presentano come posizioni universali e disinteressate dello spirito, per rilevarne il significato ed il valore storico di strumenti della conservazione sociale».

Il marxismo è un metodo, è costante ricerca, è scoperta della realtà, svelamento della conservazione.

Il marxismo è un metodo, è costante ricerca, è scoperta della realtà, svelamento della conservazione.INSIEME A GRAMSCI, il marxismo di Rodari si nutre di Bertolt Brecht di cui traduce nel 1945 La linea politica. Il poeta tedesco rappresenterà un riferimento costante sul senso di essere scrittori e comunisti: «Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì? Ci sono i nomi dei re, dentro i libri. Son stati i re a strascicarli, quei blocchi di pietra?». Nella Storia degli uomini pubblicata a puntate su Vie nuove nel 1958 così come nella Storia universale, Rodari risponde: «C’erano solo gli uomini con due braccia per lavorare». Lo scrittore comunista, dunque, non ha solo come suo ideale committente il movimento operaio ma si impegna ad ascoltarne la voce nella storia.

ESSERE NEL PCI nell’Italia del 1945 non è come esserlo solo due anni dopo. I comunisti infatti sono chiamati, insieme a tutte le forze laiche e cattoliche, a scrivere la Costituzione e fondare la Repubblica. Ma, dopo il 1947, con l’estromissione del Pci dal governo e l’inizio della guerra fredda, la divisione del mondo in blocchi si ripercuote concretamente nell’attività dei militanti italiani. Serve un giornalismo che racconti i motivi di questa frattura e delinei i caratteri dell’’uomo nuovo’ comunista: questo fa Rodari sull’Unità. E quando il Pci gli chiede di scrivere per i bambini, lui accetta. «La generazione che il Pci ha rastrellato durante la Resistenza è quella che meno si è preoccupata di vocazioni personali».

Anche la direzione de Il Pioniere nel 1950 è un incarico che Rodari accetta per disciplina: lo obbliga infatti a lasciare Milano e trasferirsi a Roma. Ed è proprio per il suo ruolo centrale nella costruzione di una stampa popolare per ragazzi che interviene nel 1951 nella nota polemica sui fumetti con Nilde Iotti e Palmiro Togliatti: una polemica spesso presentata come la prova del fatto che Rodari fosse un comunista «eretico». In realtà una normale discussione, tipica del tempo (tesi, antitesi, sintesi del segretario) in cui alla fine Rodari e Togliatti non sono poi così distanti.

IOTTI INFATTI STIGMATIZZA il fumetto americano, violento. Rodari contesta l’opinione che non possano darsi fumetti «diversi da quelli americani» e conclude auspicando «la nascita di una nuova letteratura per l’infanzia» che comprenda accanto ai libri i fumetti. Togliatti rilancia dicendo che auspica «di riuscire a creare una letteratura e una pubblicistica per bambini e ragazzi che attirino, piacciano, educhino». E questo proverà a fare Gianni Rodari, sui periodici comunisti degli anni Cinquanta.

Nel 1956 rimane nel Pci, nel 1958 però passa a Paese sera, lasciando l’Unità. Secondo alcuni critici la militanza comunista di Rodari si farebbe più blanda a partire dal 1960, in coincidenza con la pubblicazione dei suoi libri con Einaudi. Rodari è consapevole di questa diffidenza politica che per conto suo rigetta: sa di essere la «quinta colonna comunista nella grammatica italiana», come scrive parafrasando una stroncatura di Guareschi sul Borghese. Che la sua è la «via sbagliata al socialismo».

Il solco che si apre fra Rodari e la «politica culturale» del Pci è però compensato dal rapporto fecondo che lo scrittore ha con i suoi compagni che da Reggio Emilia al movimento dei genitori democratici rappresentano quella via italiana al socialismo che Rodari rivendicherà sempre, facendolo rimanere saldo dentro al partito (Perché ho dedicato il mio libro alla città di Reggio Emilia, 1974).

Le critiche mosse alla sua svolta linguistica sono il sintomo di quel marxismo critico che «non utopizza: ha già la cosa nella mano, e nella cosa stessa ha messo la sua morale e il suo idealismo», come ha scritto Antonio Labriola. Rodari, invece, a un certo punto, inizia a «utopizzare»: sarà l’incontro con la fiaba o con lo strutturalismo e la linguistica, o con i maestri dell’Mce, ma a Rodari l’utopia sembra importante come la vista o l’udito. Inevitabile, dunque, il mutare del suo sguardo sul comunismo sovietico che vede crollare come progetto proprio per l’incapacità politica di educare alla fantasia, indispensabile tassello dell’utopia.

SCRIVE NEL 1979: «faccio obiezioni alle uniformi uguali, rispondono ‘l’uniforme educa, serve alla disciplina’. Mai esprimere un parere personale. Tutti accettano le spiegazioni date. Non so come in una scuola del genere possa mai nascere un movimento, un’iniziativa dal basso. Del resto, è un problema di tutto il sistema di democrazia socialista»

Scrive su questo una poesia: «La signora B dovette scendere a Brest/ le mancava il timbro dell’albergo/ compagni compagni cos’è come accade/ non avete fatto una rivoluzione/ per aumentare i timbri/ ma per distruggerli/ io non vi farò la lezione/ non dirò al russo che ha pagato per me/ che nella sua rivoluzione mancava qualcosa/ anch’io sono comunista/ tale mi chiamo per dare un nome alla speranza».

Scrive su questo una poesia: «La signora B dovette scendere a Brest/ le mancava il timbro dell’albergo/ compagni compagni cos’è come accade/ non avete fatto una rivoluzione/ per aumentare i timbri/ ma per distruggerli/ io non vi farò la lezione/ non dirò al russo che ha pagato per me/ che nella sua rivoluzione mancava qualcosa/ anch’io sono comunista/ tale mi chiamo per dare un nome alla speranza».Essere comunista è, dunque, un modo di dare un nome alla speranza. Rodari rigetta l’alternativa imposta ai poeti dal comunismo: essere poeti rivoluzionari o essere poeti della rivoluzione. La rivoluzione è un metodo. Guarda con diffidenza gli apocalittici suoi coetanei, con simpatia il movimento del 1977 con i suoi slogan in rima, figli delle sue filastrocche. Il Pci non gli riconoscerà mai alcun incarico ufficiale nel nazionale, e abbandonerà il Giornale dei genitori che Rodari dirige dal 1968. Amareggiato, in una lettera scrive: «Se quando in Italia si parla di letteratura infantile bisogna fare al primo posto il nome di un comunista, con tutto quel che la cosa comporta, qualche merito ce l’ho anch’io».

*

Graphic novel: «Sepolti vivi», la protesta di trecento minatori

Tra Cabernardi e Percozzone, vicino a Ancona, nelle Marche si trovava, nel dopoguerra, la più grande miniera di zolfo di Europa, di proprietà della Montecatini che, nel 1952, aveva deciso di chiudere e chiudendo licenziare tutti gli operai. Così nacque la protesta che vide più di 300 minatori asserragliarsi al 13° livello della miniera per più di un mese. Gianni Rodari, scrisse in quella occasione una lunga inchiesta su Vie nuove, rotocalco comunista: Viaggio sulla terra dei sepolti vivi, intrecciando, nel racconto, la battaglia politica e le storie private di chi fu protagonista dell’occupazione. Una di queste storie è quella di Ernesto Donini, un giovane minatore di Pergola che «voleva vedere la moglie, Maria, dopo ventiquattro giorni, almeno per un istante». Così i due escogitarono un modo di incontrarsi per un breve saluto all’uscita di sicurezza, presidiata dai celerini.

«Tredici livelli di miniera significano ventisei rampe di scale, ogni rampa supera un dislivello pari a cinque o sei piani di una casa moderna. Questa ’uscita di sicurezza’ assomiglia da vicino alla tormentosa invenzione di uno scrittore fantastico». Al loro incontro Ciro Saltarelli e Silvia Rocchi si sono ispirati per un graphic novel pubblicato da El (Einaudi ragazzi, pp. 96, euro 14). Inedito e bellissimo omaggio al fantastico scrittore. (vanessa roghi)

«Tredici livelli di miniera significano ventisei rampe di scale, ogni rampa supera un dislivello pari a cinque o sei piani di una casa moderna. Questa ’uscita di sicurezza’ assomiglia da vicino alla tormentosa invenzione di uno scrittore fantastico». Al loro incontro Ciro Saltarelli e Silvia Rocchi si sono ispirati per un graphic novel pubblicato da El (Einaudi ragazzi, pp. 96, euro 14). Inedito e bellissimo omaggio al fantastico scrittore. (vanessa roghi)* Scheda. «Enciclopedia» per lo scrittore

A conclusione del centenario della nascita di Gianni Rodari, Electa dedica allo scrittore il secondo titolo della nuova collana Enciclopedia: «Rodari, A-Z», autori vari, a cura di Pino Boero e Vanessa Roghi, pp. 320, euro 34). Una sequenza di voci correlate e indipendenti, insieme a una biografia illustrata con fotografie, copertine di libri per raccontare un fantasioso editorialista, ironico polemista, grande riformatore della scuola, attento osservatore del rapporto fra grandi e piccoli, nonché esploratore della letteratura e artefice di racconti incantati che hanno affascinato molte generazioni. Come fosse un abecedario letterario, il volume è composto da 84 voci scritte da 56 autori. Come spiegano i curatori, «è un invito a un cambio di prospettiva. Abbiamo pensato che Rodari non dovesse essere guardato con una lente di ingrandimento ma semmai con un cannocchiale, da lontano». Così, a spiare la sua figura da lontano, sono docenti, pedagogisti, giornalisti, intellettuali e accademici, si va dal mondo dell’editoria e dell’infanzia a quello della militanza politica, dai luoghi della vita e del lavoro alle passioni per i libri e le riviste.

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE" --- COSTITUZIONE, INFANZIA, E FIABA. Vita e opere di Gianni Rodari, l’eterno bambino31 gennaio 2020, di Federico La Sala

“Le fiabe sono il luogo di tutte le ipotesi”: vita e opere di Gianni Rodari, l’eterno bambino

A 100 anni dalla nascita vogliamo celebrare Gianni Rodari, lo scrittore che, con le sue storie rivolte ai bambini di tutto il mondo, ha rivoluzionato la letteratura per ragazzi, dando voce a luoghi e personaggi che neanche si pensava l’avessero, la voce. Facendo (ri)scoprire a diverse generazioni il piacere della lettura

di Martina Marasco *

L’approfondimento sui libri e la vita dell’autore

A volersi impegnare, forse si può trovare un adulto di oggi che non conosca neanche una filastrocca, una poesia o una favola di Gianni Rodari - ma bisogna impegnarsi parecchio.

A 100 anni dalla sua nascita vogliamo celebrare lo scrittore che, con le sue storie rivolte ai bambini di tutto il mondo, ha rivoluzionato la letteratura per ragazzi, dando voce a luoghi e personaggi che neanche si pensava l’avessero la voce, facendo (ri)scoprire a diverse generazioni il piacere della lettura.

Giovanni Rodari nasce il 20 ottobre 1920 a Omegna, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Resta in Piemonte fino alla morte del padre, nel 1929, quando si trasferisce a Ranco, un paesino in provincia di Varese sulle sponde del Lago Maggiore. Lì si diploma come maestro a soli 17 anni e inizia a insegnare nella scuola elementare del paese. Resta nel varesotto fino al 1943, quando, durante la seconda guerra mondiale, è costretto a prestare servizio presso l’Ospedale Militare di Baggio.

Nonostante abbia iniziato a pubblicare i suoi libri molto più tardi, gli anni a Varese si manifesteranno più volte nel corso della sua poetica. Basti pensare al celebre incipit di Favole al telefono, “C’era una volta il ragionier Bianchi di Varese”, o ai racconti della signorina Bibiana, alla leggenda del lago di Varese o a parecchie delle sue filastrocche - citiamo, tra le tante, il Terzo indovinello: “Un dottore di Cesena andò a letto senza cena. La domanda impertinente è la seguente: aveva fame perché era un dottore o perché a Cesena non c’è il Lago Maggiore?”.

È nel 1944 che comincia ad avvicinarsi al Partito Comunista e a intraprendere il mestiere che lo accompagnerà per gran parte della sua vita: il giornalista. Dopo la Liberazione, infatti, comincia a lavorare dapprima all’Unità con la rubrica La domenica dei piccoli e poi, nel 1950, si trasferisce a Roma dove fonda, insieme a Dina Rinaldi, il giornale per ragazzi il Pioniere.

L’anno successivo Gianni Rodari è scomunicato. Il Vaticano, infatti, contesta duramente il lavoro dello scrittore, dichiarandolo “un ex-seminarista cristiano diventato diabolico” (in relazione al fatto che, prima dell’insegnamento, la madre lo spinse in seminario) e ordina di bruciare nei cortili degli oratori le copie del Pioniere, e i primi libri di Rodari, come Il libro delle filastrocche (1951) o Il romanzo di Cipollino (1951).

Ma per tornare a leggere Rodari, non bisogna aspettare poi molto: Giulio Einaudi, infatti, pubblica intorno alla metà degli anni ‘50 quelli che sono ancora oggi i suoi capolavori: Filastrocche in cielo e in terra, Favole al telefono, Il pianeta degli alberi di Natale, Il libro degli errori: il successo è immediato, e nel 1970 Rodari è insignito del Premio Andersen.

Nel 1973 viene pubblicato il suo capolavoro pedagogico, l’unico saggio indirizzato non ai bambini, ma agli insegnanti, ai genitori e a coloro che avevano a che fare con i più piccoli: Grammatica della Fantasia; introduzione all’arte di inventare storie.

I temi vengono a galla con facilità: il bisogno di un assoluto laicismo all’interno della scuola, l’importante impronta antifascista, gli ideali pacifisti e la centralità dell’espressione del bambino - un aneddoto vuole che i primi editor dei suoi romanzi furono proprio i suoi alunni del varesotto - la libertà di espressione e la morale innecessaria, che lascia al bambino la possibilità di trarre le proprie conclusioni.

Nel 1980 Rodari si fa ricoverare a Roma per un’operazione alla gamba sinistra; quattro giorni dopo, muore a causa collasso cardiaco. Dagli anni ‘80 a oggi i suoi libri sono stati pubblicati in moltissime edizioni, letti e studiati, senza la percezione che le storie narrate siano scritte 70 anni fa.

Forse la potenza dell’autore sta proprio in questo, nella sua capacità di essere attuale dopo tanto tempo, di far emozionare i bambini di oggi e i bambini di ieri nei genitori di oggi, senza risultare obsoleto o fuori luogo, fuori tempo.

Favole al telefono (1962)

- Favole al telefono Gianni Rodari

“C’era una volta il ragionier Bianchi di Varese. Era un rappresentante di commercio e sei giorni su sette girava l’Italia intera vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua, e il lunedì ripartiva. Ma prima che partisse la sua bambina gli diceva: ‘Mi raccomando, papà: tutte le sere una storia’”.

Così, ogni sera, il ragioniere cercava un telefono a gettoni e chiamava la sua bambina, per raccontarle una storia. Le storie non erano mai troppo lunghe - con quello che costava una telefonata - ma lo erano abbastanza per far addormentare col sorriso tutti i bambini del mondo.

Favole al telefono contiene gioielli di poesia difficili da imitare: uno specchio della sensibilità per cui l’autore è famoso. Un esempio fra tutti, la favola Inventare i numeri.

“Quanto costa questa pasta?”

“Due tirate d’orecchi”.

“Due tirate d’orecchi”.

“Quanto c’è da qui a Milano?”

“Quanto c’è da qui a Milano?”

“Mille chilometri nuovi, un chilometro usato e sette cioccolatini”.

“Mille chilometri nuovi, un chilometro usato e sette cioccolatini”.

“Quanto pesa una lacrima?”

“Quanto pesa una lacrima?”

“Secondo: la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la Terra”.

“Secondo: la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la Terra”.Il libro degli errori (1964)

- Il libro degli errori Gianni Rodari

In una lettera a Giulio Bollati, Rodari spiega di aver scritto un libro che raggruppa filastrocche e racconti basati sugli errori di ortografia. L’errore è la materia: l’autore vuole far passare l’errore ideologico nascosto da quello ortografico. C’è un’Itaglia sbaiata nelle antologie scolastiche, e a quindici anni dalla caduta del fascismo i testi sono pieni di realtà da correggere.

L’errore si fa anche portavoce della disubbidienza alle regole, quelle sbagliate, se si vuole davvero cambiare il mondo. Un libro necessario, italianissimo. Dice Rodari: “Gli errori hanno molti richiami regionali: la zeta dei milanesi, le doppie dei meridionali. Un libro molto italiano. Credi che vi possa interessare?”.

Ladro di “erre” può essere un ottimo esempio:

“[...] io non mi meraviglio

che il ponte sia crollato,

che il ponte sia crollato,

perché l’avevano fatto

perché l’avevano fatto

di cemento “amato”.

di cemento “amato”.Invece doveva essere

“armato”, s’intende,

“armato”, s’intende,

ma la erre c’è sempre

ma la erre c’è sempre

qualcuno che se la prende.

qualcuno che se la prende.Il cemento senza erre

(oppure con l’erre moscia)

(oppure con l’erre moscia)

fa il pilone deboluccio

fa il pilone deboluccio

e l’arcata troppo floscia.

e l’arcata troppo floscia.In conclusione, il ponte

è colato a picco,

è colato a picco,

e il ladro di ‘erre’

e il ladro di ‘erre’

è diventato ricco [...]”.

è diventato ricco [...]”.La grammatica della fantasia (1973)

- Grammatica della Fantasia Gianni Rodari

“L’incontro decisivo tra i ragazzi e i libri avviene sui banchi di scuola. Se avviene in una situazione creativa, dove conta la vita e non l’esercizio, ne potrà sorgere quel gusto della lettura col quale non si nasce perché non è un istinto. Se avviene in una situazione burocratica, se il libro sarà mortificato a strumento di esercitazioni (copiature, riassunti, analisi grammaticale eccetera), soffocato dal meccanismo tradizionale: “interrogazione-giudizio”, ne potrà nascere la tecnica nella lettura, ma non il gusto. I ragazzi sapranno leggere, ma leggeranno solo se obbligati”.

Pubblicato nel 1973, La grammatica della fantasia è la summa di una serie di lezioni che Gianni Rodari aveva tenuto, nel 1972, a maestri, genitori, educatori nella città di Reggio Emilia. Unica opera saggistica, come suggerisce il sottotitolo Introduzione all’arte di inventare storie, La grammatica della fantasia si propone di insegnare agli adulti e ai bambini come leggere, scrivere e raccontare storie, imparando a sfruttare il mezzo più importante che abbiamo, ossia la parola, senza dimenticarsi della fantasia, che dovrebbe essere necessaria nell’educazione. Parafrasando le parole dello stesso Rodari, il valore della liberazione che può avere la parola è fondamentale per tutti; non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo.

Le filastrocche

- Filastrocche in cielo e in terra Gianni Rodari

Il libro delle filastrocche (1950), Il treno delle filastrocche (1952), Filastrocche in cielo e in terra (1960), Filastrocche del cavallo parlante (1970), La filastrocca di Pinocchio (1974); postume, Filastrocche lunghe e corte (1981), Il secondo libro delle filastrocche (1985), Filastrocche per tutto l’anno (1986). Le filastrocche di Rodari sanciscono la sua celebrità, vengono lette nelle scuole, fatte imparare a memoria. Ci sono le Favole al rovescio, col lupo che scappa da Cappuccetto Rosso o la Bella Addormentata che non dorme; ci sono pellerossa che vanno a trovare Gesù bambino nel Presepe, scuole in cui, sui banchi, ci sono i grandi e non i piccini, pani così grandi che saziano tutto il mondo, c’è Napoli senza sole, ci sono l’ago, l’ama, Don Chisciotte e persino il Re Sole. Tra le tante, tantissime, ne vogliamo riportare una delle più significative; si intitola Promemoria.

Promemoria

“Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare,

lavarsi, studiare, giocare,

preparare la tavola,

preparare la tavola,

a mezzogiorno.

a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte:

Ci sono cose da fare di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

avere sogni da sognare,

orecchie per non sentire.

orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai,

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte,

né di giorno né di notte,

né per mare né per terra:

né per mare né per terra:

per esempio, la guerra”.

per esempio, la guerra”.* Il Libraio, 27.01.2020 (ripresa parziale - senza immagini).

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. -- Così i bambini imparano a distinguere sincerità e bugia. La lectio di Silvia Vegetti Finzi (Festivalfilosofia 2028).13 settembre 2018, di Federico La Sala

Parte il Festivalfilosofia

Mamma, ho assaggiato la verità

Da venerdì 14 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo la 18ª edizione, dedicata al vero.

La lectio di Silvia Vegetti Finzi: così i bambini imparano a distinguere sincerità e bugia

di SILVIA VEGETTI FINZI (Corriere della Sera, 13.09.2018)

Niente è più difficile che definire la verità, tanto che i dizionari se la cavano con una tautologia: per lo Zingarelli la verità è «la qualità di ciò che è vero», per la Treccani il «carattere di ciò che è vero». Solo quando compare l’alternativa tra vero e falso, la verità diviene evidente. Altrimenti è come l’aria: si avverte solo quando manca. Poiché mentire è un’abilità assai precoce e i bambini in proposito la sanno lunga, per prima cosa diamo loro la parola.

Premetto che per essere tale una bugia deve presumere l’intenzione di mentire, ma questa consapevolezza richiede un’evoluzione psichica piuttosto complessa che dobbiamo conoscere per non accusare e punire ingiustamente i bambini per colpe che non sono in grado di comprendere.

Dapprima la verità si riferisce all’esistenza concreta, alla realtà immediata, all’evidenza delle cose. Per i più piccoli la verità si dispiega dinnanzi ai loro occhi, è quello che vedi, che senti, che puoi toccare e assaggiare. Sino a tre anni confondono fantasia e realtà, desiderio e verità. Quando si sentono accusati mentono spontaneamente senza preoccuparsi della verosimiglianza delle loro giustificazioni, come Marcello che incolpa il fratellino di due mesi di aver rotto il lampadario con una pallonata. Nel frattempo, prima di punire un bambino meglio chiedersi: «Perché mente?», «lo abbiamo messo davvero in condizione di essere sincero?».

A quattro la verità è nei fatti per cui è più grave rompere quattro bicchieri senza farlo apposta che uno intenzionalmente. Ma già a sette anni i bambini colgono appieno il valore della verità quando osservano: «È preziosa»; «è una cosa che ti fa star bene», «è nella famiglia», come risulta dalle interviste raccolte dall’insegnante Marta Versiglia , nelle classi seconda e quarta di una scuola elementare di Piacenza.

Verso i nove anni la verità s’interiorizza, diventa una questione personale: «Per me la verità è dire cose che so solo io», «è un segreto», una «emozione che ti comunica un senso di gioia e di liberazione». Mentre prima era nei fatti, ora diventa un impegno morale: «La mia verità è fare cose belle e non cose brutte», «la verità la devi dire altrimenti più nessuno crederà in te».

Il verbo «dovere», sempre più frequente col progredire dell’età, rappresenta la voce degli educatori, genitori e insegnanti, ma già emergono atteggiamenti di autonomia morale. Le motivazioni espresse rivelano una differenza profonda tra la morale maschile, razionale, generica e astratta, e la morale femminile, più attenta ai rapporti interpersonali e ai sentimenti. Per Pietro la verità è pace nel mondo, per Corrado amicizia, per Fabio giustizia, per Guido fiducia e rispetto.

Jasmin invece, come altre compagne, situa la verità nei rapporti reciproci, nello scambio di parole e di affetti: «La verità è essere sinceri anche nei momenti peggiori, non incolpare nessuno e chiedere scusa quando abbiamo sbagliato noi». Per Angela la verità bisogna dirla per non vergognarsi di fronte alle amiche. Per Carlotta per non far male agli altri. Per Michela: «È fiducia nei propri genitori - e osserva - alcune volte però, ma poche, non bisogna dirla per non far stare male le persone». «Io come tutti avrò detto delle bugie - confessa Alba - però crescendo sono consapevole di ciò che sta succedendo».

Emerge tuttavia il sospetto che la bugia non riguardi soltanto i bambini. Scrive un alunno di quarta: «A volte anche i grandi mentono» ma subito si rassicura: «Lo fanno per il nostro bene».

Spesso ci dimentichiamo che i bambini crescono in costante relazione con adulti che mentono quanto e ben più di loro. Mentono per gioco quando li lusingano esclamando: «Sei un campione!» o «ecco la mia principessa». E mentono in modo ben più grave quando, convinti di proteggerli, nascondono o falsificano questioni fondamentali, senza riflettere sulle conseguenze dei loro atti. Gli effetti della menzogna sono diversi se il bambino è soggetto oppure oggetto di una affermazione reticente o falsa.

La bugia del bambino fa parte di un processo di sviluppo che evolve da una spontanea reazione di difesa alla consapevolezza della propria volontà, della propria responsabilità. Quella dell’adulto costituisce invece un’azione responsabile da valutare in termini morali, considerando intenzioni e conseguenze, senza concedersi facili alibi.

Il bambino che sa di mentire si vergogna della sua debolezza mentre quello ingannato dalle persone che ama si sente impotente e smarrito. Tuttavia, nonostante sia un’esperienza dolorosa, l’incontro con la bugia ha un aspetto positivo perché lo aiuta a superare la pretesa di un sapere onnipotente, rivelandogli che ognuno conserva in sé una zona di segreto e di mistero.

Nonostante ogni smentita, la convinzione che il desiderio sia in grado di soddisfarsi da solo perdura nel sogno, nelle fantasie, nel gioco, nel pensiero magico, nelle favole e nei miti.

L’immaginazione, per quanto irreale, svolge una funzione consolatoria e creativa. Basta pensare all’amico immaginario che il bambino troppo solo evoca per farsi compagnia. Se il genitore lo deride o gli ingiunge di non dire stupidaggini, si sentirà ferito e, chiudendosi in se stesso, smetterà di esprimere il suo mondo interiore. La bugia, iscritta nel tessuto della comunicazione, negli equivoci che costellano ogni scambio, si rivela patologica quando diviene una modalità reiterata, quasi coatta di interagire con sé stessi e con gli altri, quando il bambino inganna e si inganna e come forma di vita, come modalità predominante di difesa e di reazione.

Dapprima il bambino, che fa propria la verità dei familiari, è convinto di essere ciò che gli altri pensano di lui. Solo con la pubertà si porrà il compito di definire sé stesso, di delineare la sua identità. Un compito particolarmente arduo in questi anni quando gli adolescenti, alle prese con la difficoltà di crescere, vengono attratti dalle suggestioni del mondo virtuale, dove tutto appare possibile e reversibile. Che cosa possono fare gli educatori per proteggerli e guidarli? Oltre alle regole di comportamento quotidiano, ormai note, è fondamentale rendere le esperienze dei ragazzi concrete e vive, affascinanti e promettenti. Il mondo reale deve proporre un futuro realizzabile attraverso la responsabilità dei propri desideri e la condivisione degli obiettivi.

In ogni caso la verità è una condizione necessaria all’integrità personale e alla vita sociale: di menzogna si muore. Dopo tante variabili, una domanda torna ad assillarci: è possibile raggiungere la coincidenza del vero e del fatto, del sentire e del dire?

Come sostiene Karl Jaspers, la verità non è mai un possesso assoluto e definitivo ma tensione e ricerca. Per noi che viviamo nell’esserci del tempo, la verità è un obiettivo al tempo stesso impossibile e ineludibile. Eppure è questa contraddizione che ci rende umani.

Il festival

Da venerdì 14 a domenica 16 settembre Modena, Carpi e Sassuolo ospitano la diciottesima edizione del Festivalfilosofia che quest’anno è dedicato al tema della verità. In programma circa 200 eventi in vari luoghi delle tre città: lezioni magistrali, mostre, concerti, incontri, letture, per bambini, spettacoli, cene filosofiche. Tra gli ospiti, Silvia Vegetti Finzi che terrà la sua lectio magistralis sul tema «I bambini e la verità» sabato 15 a Carpi (piazza Martiri, ore 20.30)

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. - Come nelle favole, a 24 ore dall’inizio tutto svanisce. Silvio mette in trappola i due vincitori. Napolitano per Gentiloni.23 marzo 2018, di Federico La Sala

Silvio mette in trappola i due vincitori

di Lucia Annunziata (La Stampa, 23.03.2018)

Per diciannove giorni esatti, due uomini, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno girato l’Italia in lungo e in largo, in un tour della vittoria, raccontando a tutti di aver vinto le elezioni. Intessendo intorno a questo concetto un racconto fatto di emozioni («saremo sempre fedeli a chi ci ha scelto») e parole d’ordine («nulla sarà come prima») che ha rapito anche le migliori menti nella seduzione di una idea - l’inevitabilità di un governo Lega-M5S, dannazione, disperazione, entusiasmo, come preferite, in Europa, in Usa, in Russia.

Ma, come nelle favole, a 24 ore dall’inizio della prima scelta che avvia la strada per formare un esecutivo, tutto svanisce, e i due uomini, Salvini e Di Maio, come la ragazza che porta la ricottina al mercato, scoprono che la vittoria nelle urne è stata solo un rapido sguardo riflesso in uno specchio. Avevano fatto un accordo che contentava entrambi: al primo la presidenza del Senato, al secondo la presidenza della Camera. Intesa viatico di un futuro accordo di governo.

Salvo scoprire che per fare un governo ci vuole ben altro dei voti fin qui raccolti, e molto molto altro che una semplice somma numerica.

È bastato che si rialzasse dal suo dispiacere il vecchio leone della politica italiana, per scompigliare ogni progetto. Nelle prime ore dopo i risultati sembrava morta, Forza Italia. Vergognosa, schiacciata dal sorpasso inflittogli dalla Lega. Poi, tre giorni fa l’arrivo a Roma di Silvio Berlusconi.

A differenza degli altri leader che hanno solo partiti, il Cavaliere può contare anche su una poderosa macchina che ha costruito negli anni, e che, sebbene sminuita di peso, schiera un’ampia articolazione di ruoli e intelligenze, come Ghedini e Letta, giornali e televisioni, relazioni istituzionali e fedeltà consolidate. Fili sono stati tirati da questa macchina, progetti sono stati abbozzati. Discreti approcci, telefonate, amicizie riascoltate, una tela è stata sistemata, a Roma, per provare a rimettere l’esuberanza salviniana in un progetto logico. Un richiamo al realismo di un accordo: alla Lega l’incarico di governo, a Forza Italia la presidenza del Senato. Carica, quest’ultima da non sottovalutare, essendo la seconda dopo il Presidente, e la guida della più incerta delle ali del Parlamento, dove le maggioranze sono più ristrette e dunque più decisive.

Come mai questo ovvio accordo fra alleati non fosse stato definito finora, è una domanda superflua. La matematica anche in politica è una scienza esatta: un Salvini in uscita dalla coalizione con Forza Italia, per fare un governo con i Cinquestelle sarebbe stato il leader di una forza politica del 18 per cento che si univa a una forza politica con il 33 per cento. Un progetto suicida per se stesso e per tutta la destra.

L’accordo con i Cinquestelle era dunque, dopotutto, solo un po’ di scena, da parte di Salvini, per spingere la coalizione ad assicurargli l’incarico di fare il governo.

E per rendere nullo ogni accordo fin qui fatto tra Lega e Pentastellati non è stato nemmeno necessario fare una telefonata o mandare una nota: per Di Maio una cosa è giocare con Salvini, altro è allearsi con Berlusconi. L’intesa che doveva sconvolgere l’Italia si è rivelata alla fine solo un classico «teatrino» politico.

Potremmo persino felicitarci per questa lezione di realismo che scuote tutti ancora prima dell’insediamento del nuovo Parlamento. Se non fosse che ora sul tavolo non rimane uno straccio di idea su future maggioranze. Il Pd ex partito di governo oggi disorientato, diviso, è senza una strategia. Certo non gli sarà facile accodarsi a un centrodestra unito; d’altra parte non è nemmeno pronto a costruire un rapporto con l’acerrimo nemico M5S. In ogni caso, la lacerazione interna, dopo la sconfitta, lo tira su aree politiche opposte.

Gli M5S che finora pensavano di poter giocare usando i due forni, la Lega e il Pd, magari mettendoli su piani di competizione, oggi si ritrovano a dover cambiare del tutto schema.

Se il voto per le presidenze di Camera e Senato che inizia stamattina vedrà un centrodestra compatto sul nome di Romani, come è stato detto ieri sera dopo il vertice dei capigruppo, la destra sarà l’unica area con una strategia chiara.

Se c’è un incrocio dove nei prossimi giorni ogni accordo sarà fatto o disfatto, questo è l’incrocio fra piazza Venezia e via del Plebiscito, dove si erge Palazzo Grazioli, da anni casa del Cavaliere.

Napolitano, sgambetto a Renzi. “Gentiloni uomo giusto per il bis”

Il premier resta il più corteggiato: sempre alti i consensi nei sondaggi

di Fabio Martini (La Stampa, 22/02/2018)

ROMA. Dopo Romano Prodi, Walter Veltroni, Emma Bonino e Carlo Calenda, un po’ a sorpresa anche l’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano si produce in un energico endorsement a favore di Paolo Gentiloni e indirettamente fa lo “sgambetto” a Matteo Renzi. Durante una cerimonia all’Ispi, l’istituto di studi di politica internazionale, il presidente emerito ha scelto parole impegnative per motivare un premio che veniva conferito al premier: «Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve termine, della governabilità e stabilità politica dell’Italia», «un’attitudine all’ascolto e al dialogo e uno spirito di ricerca senza preclusioni da ministro degli Esteri e poi da presidente del Consiglio». Un elogio che è arrivato a sottolineare virtù irrituali: «La qualità della sua educazione famigliare e scolastica gli offre strumenti importanti per operare ai più alti livelli anche in futuro».

Un’ escalation di dichiarazioni di “voto” per Paolo Gentiloni che si incrocia con una tentazione coltivata in silenzio da Matteo Renzi, ma alla fine scartata: rendere esplicito in extremis una clamorosa “incoronazione” del presidente del Consiglio. Una tentazione che aveva qualche buon motivo ma anche una controindicazione che lo stesso leader del Pd confida: «In caso di largo intese, che noi non cerchiamo ma che potrebbero rendersi necessarie, è del tutto evidente che il candidato unico di una coalizione, per andare a palazzo Chigi, deve essere espresso dalla coalizione più forte». In altre parole, Gentiloni ha più chances di restare in campo se mantiene il suo attuale profilo “bipartisan”, anziché essere il candidato di un partito e di una coalizione. E poi c’è un’altra ragione che Renzi ha spiegato così ai suoi: «Se noi cambiamo lo spirito e la lettera del nostro Statuto soltanto perché i sondaggi suggeriscono qualcosa, allora un partito non ha più senso».

E tra i motivi che hanno sconsigliato un cambio di cavallo all’ultima ora, anche il timore di uno spaesamento tra gli elettori. È vero che è stabilmente elevata la fiducia che tutti i sondaggi attribuiscono a Gentiloni, tanto è vero che un mese fa un istituto tra i più quotati valutò in due punti percentuali in più una eventuale “cessione di sovranità” a favore del premier. Ma è altrettanto vero che nei comizi del Pd la presenza di Renzi - ovvero la sua evocazione da parte degli altri dirigenti - suscita ancora applausi e consensi e dunque esiste uno “zoccolo duro” da non deludere.

Certo, in queste ore Matteo Renzi sta cercando la carta per invertire una tendenza al ribasso che da sette mesi non si è più fermata. Anche perché negli ultimi giorni di campagna elettorale, Renzi lo sa bene, i numeri sono suscettibili di cambiamenti repentini e, come lui stesso ricorda, «nel 2013 nell’ultima settimana i Cinque Stelle recuperarono molti voti e il Pd ne perse». Oggi Renzi parlerà a Firenze e, annuncia, farà un discorso «alto, diverso dal solito».

A rendere il quadro ancora più incerto contribuisce una legge elettorale la cui traduzione dei voti in seggi parlamentari si sta rivelando un enigma. E proprio per questo motivo si sta intensificando la pressione anche da parte di personalità oramai fuori dalla mischia politica. Eppure, a dispetto di endorsement prestigiosi le chances per Gentiloni di una nuova stagione a palazzo Chigi sono legate a crescenti incognite. Certo, decisiva sarà la ripartizione dei seggi parlamentari tra i partiti, ma la novità che sta frenando le speranze dei fans di Gentiloni è un’altra ed appartiene alla sfera del non-detto: Berlusconi e Salvini, pur nella rivalità, hanno capito che se non raggiungeranno la maggioranza, dovranno convivere e spalleggiarsi nella ricerca di una soluzione per la guida di un governo - breve, di scopo o lungo - da condividere col Pd. E, al momento, il punto di intesa possibile non può non essere un premier vicino al centrodestra.

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. -- LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO.28 febbraio 2018, di Federico La SalaLA SOVRANITÀ, LA DIGNITÀ DI OGNI CITTADINO E DI OGNI CITTADINA, E "I DUE CORPI DEL RE". La lezione di Kantorowicz...

LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)

LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)

I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.

I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! --- Non sappiamo più raccontare le favole (di Massimo Gramellini).9 gennaio 2016, di Federico La Sala

- LA FIABA, LA FAVOLA, E ... LA "CONFUSIONE" DI GRAMELLINI.

- Innanzitutto invito a leggere l’articolo, e, nello stesso tempo, invito a tenere ben distinte le due parole "favola" e "fiaba" (due generi diversi di "racconti"), e, poi, a riflettere di più e meglio sull’inizio (tragico!) di "Pinocchio": "C’era una volta. - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. - No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno"!!!

SI TRATTA della "storia di un burattino"!!! Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!

SI TRATTA della "storia di un burattino"!!! Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!

Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! Per questo non è male accogliere le sollecitazioni e provocazioni di Gramellini e e rifletterci su...

Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! Per questo non è male accogliere le sollecitazioni e provocazioni di Gramellini e e rifletterci su...

- INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!

Non sappiamo più raccontare le favole

Un saggio americano: solo gli inglesi riescono a inventarle. Non hanno paura del lato oscuro

di Massimo Gramellini (La Stampa, 08/01/2016)

La rivista letteraria The Atlantic, americana, ha condotto un’inchiesta dettagliata ed è giunta alla conclusione che in quest’epoca di ansie assortite e lettori bisognosi di cure affabulatorie, soltanto gli inglesi siano ancora capaci di popolare l’immaginario dei bambini di ogni nazione ed età. Alla notizia che l’Inghilterra, magari con l’aggiunta dell’Irlanda, detenga l’esclusiva delle favole qualcuno storcerà il naso e opporrà le sue eccezioni, però è un fatto che il più formidabile parto fantastico degli ultimi decenni è stato il maghetto Harry Potter, britannico, la cui saga si inserisce in un filone avviato dai personaggi di Tolkien e C.S Lewis, britannici anch’essi. Sarà il rapporto più stretto con la natura e con i miti fondativi pagani, l’assenza di una religione troppo moralista e inibente, la passione diffusa per i saperi esoterici, ma gli inglesi (e gli irlandesi) sembrano avere conservato un seme di conoscenze antichissime e la capacità di diffonderle attraverso un codice di immagini e archetipi che non parla all’emisfero razionale del cervello, ma si rivolge direttamente al subconscio di tutti gli esseri umani.

Uno dei momenti più emozionanti della mia vita è stata la scoperta che, accanto al significato letterale, le favole ne celavano un altro simbolico. Uno dei momenti più tristi è stato accorgermi che di questa scoperta non importava niente quasi a nessuno. Eppure mi vengono ancora i brividi quando penso agli artisti illuminati che dalla notte dei tempi hanno rivestito i segreti dell’esistenza e persino le future rivelazioni della fisica quantistica con le metafore dei racconti per l’infanzia. Quando penso che la Bella e la Bestia è la storia dello spirito che si riconcilia con la materia. Che la spada nella roccia è un simbolo fallico e la sua estrazione da parte del giovane Artù un rito di iniziazione sessuale. Che il bacio del principe azzurro alla bella addormentata è la metafora di quel risveglio consapevole che sta alla base di ogni antica tradizione spirituale. Che la rinuncia al simbolo del potere - sia esso l’anello elfico che Frodo va a gettare nel vulcano di Mordor o la bacchetta di sambuco che Harry Potter decide di spezzare dopo averla vinta a lord Voldemort nel duello finale - è l’atto supremo di distacco che completa l’evoluzione interiore dell’eroe.

Non è importante comprenderli con la mente, certi significati reconditi. L’emozione della favola li porta egualmente là dove devono andare: al di sotto della corteccia dell’Ego, nel regno della coscienza che Jung chiamava il Sé. La lettura delle favole procede su due livelli. Il subconscio infatti non comprende le parole. Il suo alfabeto è fatto di immagini e suoni. Mentre il piccolo lettore ascolta le avventure di principi e principesse, da qualche parte dentro di lui si forma l’immagine simbolica su cui potrà fare affidamento per il resto della vita. Quando, smarrita la sbornia di “realtà” tipica dell’età dello sviluppo, sentirà il bisogno di attingere a una conoscenza eterna per lenire le proprie paure e sviluppare i propri talenti.

Tutto questo gli inglesi non lo hanno dimenticato. E hanno avuto la forza di ricordarlo al mondo. Non è solo questione di lingua. Anche gli americani scrivono in inglese, ma le loro trame per l’infanzia esprimono un intento educativo, e dunque pragmatico, che smorza sul nascere lo sbrigliarsi della fantasia. Huck Finn è un capolavoro e Mark Twain un genio, ma si tratta di un capolavoro e di un genio intrisi di realtà. Persino la metafisica Moby Dick di Melville è appesantita da decine di pagine francamente noiose sulle varie tipologie di balene, quasi che lo scrittore avesse voluto rimarcare la base scientifica della sua straordinaria creazione. La cultura nordamericana ha compresso l’irrazionale fin dalle origini, assieme ai nativi indiani che ne sarebbero stati i naturali cantori. La concretezza etica della società fondata dai Padri Pellegrini ha spinto i compositori di favole a interpretarle non come una vacanza del pensiero, ma come il rivestimento zuccheroso di una medicina fatta di regole morali da impartire sotto forma di apologo con morale incorporata.

E gli italiani? Avendo copiato gli americani praticamente in tutto, non potevamo che seguirli anche in questa strage della fantasia immolata sull’altare della cosiddetta realtà. Pinocchio è un gigante della narrativa universale, eppure fu ignorato per un certo periodo persino dai suoi contemporanei. Le biografie di Collodi pubblicate dai giornali dopo la sua morte liquidano il burattino in poche righe. L’autore stesso non ebbe piena consapevolezza della sua opera, che toccò a Benedetto Croce sdoganare almeno dal punto di vista letterario. Collodi era un massone e non c’è pagina di Pinocchio che non contenga un riferimento alchemico (a cominciare dal nome del protagonista che si rifà alla ghiandola pineale, il “terzo occhio” di cui ogni tradizione esoterica si ripropone l’attivazione). Ma non ha lasciato eredi. Oggi si scrivono favole anche molto poetiche, intasate soprattutto di animali che parlano e ragionano come gli umani, ma manca la magia della spiritualità che in un Paese cattolico come il nostro viene ancora associata esclusivamente alla religione. Mentre il misticismo pagano che è alla base delle fantasie immortali degli inglesi si nutre di boschi, di orfani e di lettori che abbiano voglia di lasciarsi lambire dalla loro ombra a costo di perdervisi.

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. ---22 gennaio 2016, di Federico La Sala

- DALLA FIABA, UNA LEZIONE DI PENSIERO COSTITUZIONALE A FILOSOFI E A GIURISTI. A VLADIMIR J. PROPP E A GIANNI RODARI, A ETERNA MEMORIA...

L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!!

L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!!

I sogni atavici che vincono su ogni principio di realtàdi Marino Niola (la Repubblica, 22.06.16)

In principio era la fiaba. Lo diceva Paul Valéry condensando in un geniale lampo poetico, secoli di teoria sull’origine di questi racconti pieni d’incanto e di magia. Adesso anche la ricerca linguistica conferma che le fiabe sono antiche quanto il mondo. Perché, da quando hanno preso la parola, gli umani non hanno più smesso di raccontare storie di re e draghi, principesse e sortilegi, animali parlanti e piante pensanti. Lo dice la parola stessa, fabula, che deriva dal verbo latino fari, cioè parlare. E dunque quelle storie che abbiamo tanto amato da bambini - e che riassaporiamo con un pizzico di nostalgia grazie al cinema e alla letteratura - non sono invenzioni recenti. Quei personaggi fatati, le loro azioni e le loro funzioni non sono una cosa libresca.

Sono figlie della tradizione orale. Volano di bocca in bocca da millenni, molto prima che gli scrittori antichi e medievali, e più tardi Charles Perrault, Giovan Battista Basile, i fratelli Grimm, Alexander Afanasiev, Vladimir Propp, Italo Calvino mettessero nero su bianco e le fissassero per sempre.

Sono figlie della tradizione orale. Volano di bocca in bocca da millenni, molto prima che gli scrittori antichi e medievali, e più tardi Charles Perrault, Giovan Battista Basile, i fratelli Grimm, Alexander Afanasiev, Vladimir Propp, Italo Calvino mettessero nero su bianco e le fissassero per sempre.I primi ad esserne convinti erano proprio Wilhelm e Jacob Grimm, certi che molti di questi fortunati plot narrativi precedessero l’invenzione della scrittura. In fondo il nostro immaginario è stato formattato ab origine, in un tempo così remoto in cui gli uomini si facevano domande su se stessi, sulla natura, sul destino usando la lingua alata della fantasia. Vista così la Bella e la bestia diventa una parabola proto animalista per raccontare il rapporto di attrazione-repulsione tra le specie. E la Sirenetta? È stata scritta nell’Ottocento, è vero. Ma non è tutta farina del sacco del danese Hans Christian Andersen. Perché in realtà sciami di donne pesce, seduttive e trasgressive, surfeggiano da sempre sui mari dell’immaginazione. Stesso discorso per i prìncipi che diventano rospi, o per le zucche trasformate in carrozza. Metamorfosi che esprimono un’idea di mondo che va al di là del principio di realtà: nulla è veramente impossibile, ma tutto è immaginabile. E alla fine la fortuna premia chi spera l’insperabile. Che sia Cenerentola o che sia Pretty woman. E questa è la morale della favola.

Aladino e Cenerentola risalgono all’età del bronzo

Aladino e Cenerentola risalgono all’età del bronzo

Uno studio della Royal Society

Uno studio della Royal SocietyC’era una volta nella preistoria... Quanto antiche sono le favole

di Elena Dusi (la Repubblica, 22.01.2016)

La principessa prigioniera nel castello è arrivata dopo. Le fiabe affondano le loro radici in epoche molto più remote rispetto al medioevo di re, streghe e cavalieri. Storie come il Fabbro e il diavolo o la Bella e la bestia, secondo due antropologi delle università di Durham e di Lisbona, venivano già raccontate rispettivamente 6mila e 4mila anni fa, in quell’età del bronzo in cui la vita dell’uomo era ancora prevalentemente nomade e le favole erano trasmesse per via orale, raccontate intorno al fuoco in una lingua antenata degli idiomi indoeuropei e oggi sostanzialmente estinta.

Sulla rivista “Royal Society Open Science”, Sara Graça da Silva dell’università di Lisbona e Jamshid Tehrani dell’università di Durham elencano una cinquantina di favole in cui il “c’era una volta” rimanda alla preistoria. Al nostro patrimonio più antico risalgono il Fabbro e il diavolo e la Bella e la bestia, ma anche Tremotino, Giacomino e il fagiolo magico, il Genio nella bottiglia, Cenerentola, Pelle d’asino, la Pappa dolce, il Giovane gigante, le Tre piume, le Tre filatrici.

Quasi tutte queste fiabe sono finite millenni più tardi nella raccolta dei fratelli Grimm. E proprio Wilhelm e Jacob, a metà Ottocento, furono i primi a suggerire che i racconti di sapore germanico e medievale da loro messi insieme fossero il frutto di una tradizione più vasta e antica. «Credo che le storie tedesche - scriveva Wilhelm - non appartengano solo alla nostra madrepatria ma siano comuni a olandesi, inglesi, scandinavi».

Applicando le stesse tecniche con cui la genetica ha ricostruito l’albero genealogico delle popolazioni antiche, da Silva e Tehrani hanno tracciato le ricorrenze delle favole nelle varie lingue indoeuropee. Il corpus cui hanno fatto riferimento è l’immenso Aarne Thompson Uther Index, un catalogo di duemila trame di racconti fiabeschi di oltre 200 società di tutto il mondo.

«Abbiamo cercato - scrivono gli studiosi le trame delle favole di magia nelle 50 lingue indoeuropee». Una similitudine fra le storie germaniche e quelle indo-iraniane, ad esempio, indica che quel particolare esisteva nel momento in cui i due popoli erano uniti. Poiché questa data è nota grazie agli studi sulle migrazioni antiche, i ricercatori sono risaliti all’antenato comune più antico di ogni fiaba. In molti casi lo hanno trovato più in là di quanto non pensassero, e in un’area molto più estesa di quanto credessero i fratelli Grimm.

«Nel caso della Bella e la bestia e di Tremotino - spiegano ancora i due - alcuni esperti avevano suggerito un’origine mitologica greca o romana. Ma noi abbiamo ritrovato queste storie nel più antico fra gli antenati comuni dei linguaggi indoeuropei». E non è certo un caso, in una fase della storia in cui la metallurgia dava il nome alle epoche, che un elemento ricorrente fosse il fabbro che stringe un patto con il diavolo. «La struttura di questa storia - scrivono i due ricercatori - si ripete in maniera fissa in tutto il mondo indoeuropeo, dall’India alla Scandinavia».

«Sono millenni che ci raccontiamo sempre le stesse favole» conferma Antonio Faeti, primo titolare della cattedra di letteratura per l’infanzia all’università di Bologna. «Il marinaio che non torna, la fanciulla che scappa dall’orco, il mercante che ne sa una più del diavolo sono elementi ricorrenti nelle fiabe di tutto il mondo. Perfino gli indigeni d’America hanno racconti comuni ai nostri. E quando il tedesco Wilhelm Hauff scrisse la Storia del califfo cicogna, nessuno si accorse che l’autore fosse un tedesco anziché un arabo».

Se i due ricercatori di oggi sono riusciti ad assegnare una data alle nostre favole più antiche, lo stesso Italo Calvino nella sua raccolta di saggi Sulla fiaba citava gli studi di Vladimir Propp e si diceva sicuro che le storie di magia risalissero alla preistoria. «Anzi, le fiabe, analizzate e spogliate di tutti gli elementi posteriori, sono il principale e quasi l’unico documento che ci resta di quelle lontanissime età». «Le leggi cambiano, le favole no» riassume Faeti. «Sono il riconoscimento della nostra anima perpetua e hanno la caratteristica di non mentire mai».

La storia della Bella e la bestia deriva da Amore e psiche di Apuleio, fa notare Bianca Lazzaro, che dirige la collana fiabe e storie dell’editore Donzelli e sta riproponendo le raccolte della tradizione dialettale italiana. «Si tratta di un “meme”: l’unità minima di trasmissione culturale delle fiabe di tutto il mondo. Le prove per recuperare l’amato o l’amata e l’odio della matrigna per la figliastra ne sono un esempio». Tutte le favole scritte oggi, secondo lo scrittore Guido Conti, sono in fondo la rielaborazione in chiave attuale di un archetipo ripescato dalla tradizione. «La mia cicogna Nilou si inserisce nella scia dei personaggi che volano. Ma offre elementi moderni, come la solidarietà e l’aiuto offerto a chi fugge da una guerra».

- DALLA FIABA, UNA LEZIONE DI PENSIERO COSTITUZIONALE A FILOSOFI E A GIURISTI. A VLADIMIR J. PROPP E A GIANNI RODARI, A ETERNA MEMORIA...

-

> "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! LA PAROLA "ITALIA", LA "PASSWORD", CONSEGNATA A UN PARTITO -- Napolitano su Berlusconi: "Patologiche ossessioni" (di Goffredo De Marchis)14 ottobre 2015, di Federico La Sala

Napolitano su Berlusconi: "Patologiche ossessioni"

di GOFFREDO DE MARCHIS (la Repubblica, 14 ottobre 2015)

ROMA. "Ce l’avevano con Calderoli". Giorgio Napolitano risponde ironicamente alla plastica contestazione delle opposizioni: l’uscita dall’aula di Forza Italia e 5stelle, il cartello di Domenico Scilipoti con scritto "2011" (l’anno delle dimissioni di Berlusconi). Durante il suo intervento, la minoranza manifesta la propria distanza dall’ex capo dello Stato, padre della riforma come lo ha definito Maria Elena Boschi. "Sono usciti subito dopo il discorso di Calderoli. Poi ce n’è stato un altro. Non potevo essere io la causa di quell’esodo", scherza Napolitano.

È un modo per non rovinare un giorno di festa per il senatore a vita. Che nell’intervento rivendica il suo ruolo, difende la risposta riformatrice finora mai data "per la ricerca del perfetto o del meno imperfetto". Ma che adesso è arrivata.

Sempre sul filo dell’ironia reagisce ai ripensamenti di alcuni protagonisti della legge. Berlusconi innanzitutto. "Deluso da qualche atteggiamento? Ma qui entriamo nel campo della psicologia. E io non voglio fare commenti politici, figuriamoci quelli psicologici".

Al capogruppo forzista Romani invia tuttavia una durissima lettera che affida ai commessi (e viene immortalata dai fotografi). "Ho letto attribuite a Berlusconi - scrive l’ex capo dello Stato - parole ignobili, che dovrebbero indurmi a querelarlo, se non volessi evitare di affidare alla magistratura giudizi storico-politici; se non mi trattenesse dal farlo un sentimento di pietà verso una persona vittima ormai della proprie, patologiche, ossessioni".

A Pier Ferdinando Casini, con cui parla per 10 minuti in aula subito dopo il voto, confida il suo stupore per le parole dell’ex Cavaliere: "Lui si ricorda solo il 2011 ma dimentica il 2010 quando diedi 45 giorni al suo governo per affrontare un voto di fiducia".

Comunque le contestazioni le aveva messe nel conto. "Per svelenire il clima ho evitato di partecipare alle votazioni sugli emendamenti". Non è bastato. Ma non voleva rinunciare alla seduta finale in virtù del ruolo attivo che la Costituzione affida anche ai senatori a vita. A proposito, dispiaciuto per le parole di Elena Cattaneo che descrivendo la riforma ha parlato di "ircocervo istituzionale"? "La senatrice è libera. Quando l’ho nominata sapevo bene che aveva un’estrazione politica e culturale diversa dalla mia". Resta, racconta Casini, un pizzico di amarezza ma senza drammi anche perché Napolitano ha una certa esperienza. E alla fine, l’ex presidente non rinuncia a fare un salto alla buvette. In fondo, ieri ha vinto anche lui.

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! - C’È QUALCOSA che sembra mancare, nel dibattito sul futuro presidente della Repubblica (di Guido Crainz - Il nuovo inquilino e la casa comune)20 gennaio 2015, di Federico La Sala

Il nuovo inquilino e la casa comune

di Guido Crainz (la Repubblica, 20.01.2015)

C’È QUALCOSA che sembra mancare, nel dibattito sul futuro presidente della Repubblica: la piena consapevolezza del ruolo che dovrà svolgere in un quadro costituzionale destinato a mutare, poiché stiamo andando verso un superamento del bicameralismo paritario.

CON questo superamento, connesso ad un sistema elettorale fortemente maggioritario, diventano ancor più importanti le figure e gli organi di garanzia: in primo luogo il capo dello Stato e la Corte costituzionale. Se così è, fra l’altro, appare fondata l’ipotesi di inserire nella riforma costituzionale l’innalzamento del quorum necessario per l’elezione del presidente.

L’alternarsi dei nomi possibili non deve dunque oscurare la vera questione che è in gioco, esattamente come lo è nel dibattito sul bicameralismo: la possibilità stessa di rimodellare la Repubblica. E la assoluta responsabilità che è necessaria nel metter mano alla casa comune. In questo scenario, diverso dal passato, si colloca dunque la discussione sulla qualità e il profilo del futuro presidente, ma si colloca anche - o si do- vrebbe collocare - un mutamento radicale nella mentalità e nei comportamenti dei “grandi elettori”. Senza sciogliere questo nodo affonderebbero anche buone candidature: e il far prevalere logiche di corrente o altri fini, se non ritorsioni, sarebbe un vero attentato alla Costituzione che si pensa di riscrivere.

La partita che si è aperta è indubbiamente difficile, e qualcosa accresce il senso di insicurezza: nella tormentata transizione iniziata nel 1994 sono stati fondamentali tre presidenti che hanno respirato l’aura della fondazione della Repubblica, intrisi della cultura che ha presieduto ad essa. O meglio, delle diverse culture che l’hanno ispirata e ne hanno garantito l’attuazione: la cultura cattolica, quella laica e azionista, e quella comunista (del comunismo italiano, capace di assumere progressivamente la Costituzione come valore primario).

Oggi questa preziosa risorsa si è inevitabilmente esaurita, ed è legittimo sentirne la mancanza: tanto più che in settant’anni il ruolo del presidente è indubbiamente mutato. Certo, non ha svolto quasi mai quel ruolo di “notaio” che Luigi Einaudi aveva incarnato e che periodicamente viene invocato: non è stato così, ad esempio, in una gran parte della “prima repubblica” (da Gronchi a Pertini, per tacere di Segni o di Cossiga).

Con il suo crollo poi il quadro cambia profondamente e di fronte all’anomalo centrodestra berlusconiano, poco rispettoso e talora estraneo alle regole, è diventato sempre più importante il ruolo di garanzia del presidente. Ben lungi dal poter esser “notarile” esso ha comportato invece un impegno attivo, talora di contrasto a misure illegittime o confliggenti con lo spirito e la lettera della Carta.

Sin dall’inizio, sin dalla lettera che Oscar Luigi Scalfaro inviò nel 1994 a Berlusconi, incaricato di formare il suo primo governo: lo impegnava al rispetto della Costituzione e dell’Italia “una e indivisibile”, oltre che delle alleanze internazionali e della “politica di pace”.

Lettera senza precedenti, ma resa necessaria dagli umori secessionisti cavalcati allora dalla Lega e dalla richiesta di rompere il trattato di Osimo sul nostro confine orientale avanzata dal Movimento Sociale.

E fu provvidenziale anche il veto posto a Cesare Previti come ministro della Giustizia. Era solo l’inizio di una storia ventennale in cui presidenza della Repubblica e Corte costituzionale si sono trovate a fronteggiare le iniziative di Berlusconi che più apertamente stridevano con la Costituzione: del resto la considera scritta da «forze ideologizzate che hanno guardato alla Costituzione russa come a un modello» (parole sue).

Non andrebbero mai dimenticati i non lontani tempi delle leggi ad personam sul sistema televisivo e sulla giustizia (sino ai lodi di Schifani e di Alfano), e c’è proprio da sperare che non ritornino. Che non sia necessario porre continui argini ad anomalie e a pretese anticostituzionali ma sia possibile davvero rimodellare le istituzioni della Repubblica. Prendendo avvio dal primo fondamento: il senso di responsabilità istituzionale di coloro che sono chiamati a farlo. Questo Parlamento ha la possibilità di dare al Paese il segno di una svolta, dopo le pessime prove di due anni fa: auguriamoci tutti che ne sia capace.

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. --- Napolitano rieletto al sesto scrutinio con 738 voti. Prodi, migliori auguri. Berlusconi, grazie. Cei, prenda in mano situazione20 aprile 2013, di Federico La Sala

-

> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. --- IL DISCORSO di Roberto Benigni. Si può amare la nostra Costituzione? (di Gustavo Zagrebelsky)22 dicembre 2012, di Federico La Sala

Si può amare la nostra Costituzione?

di Gustavo Zagrebelsky (la Repubblica, 22 dicembre 2012)

IL DISCORSO di Roberto Benigni sulla Costituzione è stato per molti una rivelazione: rivelazione, innanzitutto, di principi fino a lunedì scorso, probabilmente, ignoti ai più; ma, soprattutto, rivelazione di ciò che sta nel nucleo dell’idea stessa di Costituzione. In un colpo solo, è come se fosse crollata una crosta fatta di tante banalità, interessate sciocchezze, luoghi comuni, che impedivano di vedere l’essenziale.

Non si è mancato di leggere, anche a commento di quel discorso, affermazioni che brillano per la loro vuotaggine: che la Costituzione è un ferrovecchio della storia, superata dai tempi, figlia della guerra fredda e delle forze politiche di allora. Benigni, non so da chi, è stato definito "un comico", "un guitto".

Il suo discorso è stato la riflessione d’un uomo di cultura profonda e di meticolosa preparazione, il quale padroneggia in misura somma una gamma di strumenti espressivi che spaziano dall’ironia leggera, alla tenerezza, all’emozione, all’indignazione, alla passione civile. La Costituzione, collocata in questo crogiuolo d’idee e sentimenti, ha incominciato o ricominciato a risuonare vivente, nelle coscienze di molti.

È stato come svelare un patrimonio di risorse morali ignoto, ma esistente. Innanzitutto, è risultata la natura della Costituzione come progetto di vita sociale. La Costituzione non è un "regolamento" che dica: questo si può e questo non si può, e che tratti i cittadini come individui passivi, meri "osservanti".

La Costituzione non è un codice di condotta, del tipo d’un codice penale, che mira a reprimere comportamenti difformi dalla norma. È invece la proposta d’un tipo di convivenza, secondo i principi ispiratori che essa proclama. Il rispetto della Costituzione non si riduce quindi alla semplice non-violazione, ma richiede attuazione delle sue norme, da assumersi come programmi d’azione politica conforme.

L’Italia, o la Repubblica, "riconosce", "garantisce", "rimuove", "promuove", "favorisce", "tutela": tutte formule che indicano obiettivi per l’avvenire, per raggiungere i quali occorre mobilitazione di forze. La Costituzione guarda avanti e richiede partecipazione attiva alla costruzione del tipo di società ch’essa propone. Vuole suscitare energie, non spegnerle. Vuole coscienze vive, non morte. Queste energie si riassumono in una parola: politica, cioè costruzione della pòlis.

A differenza d’ogni altra legge, la cui efficacia è garantita da giudici e apparati repressivi, la Costituzione è, per così dire, inerme: la sua efficacia non dipende da sanzioni, ma dal sostegno diffuso da cui è circondata. La Costituzione è una proposta, non un’imposizione. Anche gli organi cosiddetti "di garanzia costituzionale" - il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale - nulla potrebbero se la Costituzione non fosse già di per sé efficace. La loro è una garanzia secondaria che non potrebbe, da sola, supplire all’assenza della garanzia primaria, che sta presso i cittadini che la sostengono col loro consenso. Così si comprende quanto sia importante la diffusione di una cultura costituzionale. L’efficacia del codice civile o del codice penale non presuppone affatto che si sia tutti "civilisti" o "penalisti".

L’efficacia della Costituzione, invece, comporta che in molti, in qualche misura, si sia "costituzionalisti". Non è un’affermazione paradossale. Significa solo che, senza conoscenza non ci può essere adesione, e che, senza adesione, la Costituzione si trasforma in un pezzo di carta senza valore che chiunque può piegare o stracciare a suo piacimento.

Così, comprendiamo che la prima insidia da cui la Costituzione deve guardarsi è l’ignoranza. Una costituzione ignorata equivale a una Costituzione abrogata. La lezione di Benigni ha rappresentato una sorpresa, un magnifico squarcio su una realtà ignota ai più. È lecito il sospetto che sia ignota non solo a gran parte dei cittadini, ma anche a molti di coloro che, ricoprendo cariche pubbliche, spensieratamente le giurano fedeltà, probabilmente senza avere la minima idea di quello che fanno.

La Costituzione, è stato detto, è in Italia "la grande sconosciuta". Ma c’è una differenza tra l’ignoranza dei governanti e quella dei governati: i primi, ignoranti, credono di poter fare quello che vogliono ai secondi; i secondi, ignoranti, si lasciano fare dai primi quello che questi vogliono. Così, l’ignoranza in questo campo può diventare instrumentum regni nelle mani dei potenti contro gli impotenti.

A questo punto, già si sente l’obiezione: la Costituzione come ideologia, paternalismo, imbonimento, lavaggio del cervello. La Costituzione come "catechismo": laico, ma pur sempre catechismo. La Costituzione presuppone adesione, ma come conciliare la necessaria adesione con l’altrettanto importante libertà? Questione antica.

Non si abbia paura delle parole: ideologia significa soltanto discorso sulle idee. Qualunque costituzione, in questo senso, è ideologica, è un discorso sulle idee costruttive della società. Anche la costituzione che, per assurdo, si limitasse a sancire la "decostituzionalizzazione" della vita sociale, cioè la totale libertà degli individui e quindi la supremazia dei loro interessi individuali su qualunque idea di bene comune, sarebbe espressione d’una precisa ideologia politica.