PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. Sulle nuove frontiere della riflessione estetica, un originale saggio di Gaetano Mirabella, scrittore e collaboratore del "McLuhan Program in culture and technology" di Toronto - a cura di Federico La Sala

- [...] Il crollo della mente è un evento che non è stato percepito e adeguatamente segnalato forse a causa dell’eccessiva attenzione verso l’intelligenza artificiale e le neuroscienze [...] L’estetica tradizionale non riesce più a spiegare che cosa accade intorno a noi, e che cosa proviamo [...]

- Festival internazionale della Filosofia in Sila: alcune foto - foto di Gaetano Mirabella, in fondo.

- "E se l’amore non fosse altro che una sofisticata, arcaica tecnologia, grazie alla quale poter risalire, oltre la nostra testa, verso l’essere antico che abita il nostro respiro da sempre? L’essere amato siede là, nel lontanissimo altrove e attende tra mille mormorii senza voce, che si apra la pista sotto la sabbia del deserto delle seduzioni della mente, perché forse, tra poco sarà notte e bisognerà sellare le vele del sogno al ghibli di parole che travestono un mondo di verità.

Attraverso la cruna sognante dell’occhio dell’ESSERE, eluderemo i confini mobili continuamente mutati dal soffio del ghibli del deserto di quest’epoca senza memoria, e forse, se saremo veri, la forma autentica del cielo c’indicherà la pista sicura verso l’oasi dell’ESSERE dell’amore" (Gaetano Mirabella,"La forma autentica del cielo", Ed. Ripostes, Salerno - Roma, 1989).

_________________________________________

Attraverso la cruna sognante dell’occhio dell’ESSERE, eluderemo i confini mobili continuamente mutati dal soffio del ghibli del deserto di quest’epoca senza memoria, e forse, se saremo veri, la forma autentica del cielo c’indicherà la pista sicura verso l’oasi dell’ESSERE dell’amore" (Gaetano Mirabella,"La forma autentica del cielo", Ed. Ripostes, Salerno - Roma, 1989).

_________________________________________

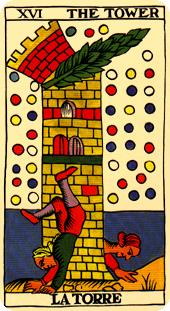

Foto. "Arcano Maggiore" dei Tarocchi: la Torre (o la Casa di Dio).

Il testo - qui, in anteprima - è stato stampato presso la Palladio editrice di Salerno (e. 10, pp. 91).

PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE

Verso un sentire pensante.

Il corpo nell’epoca della Transnaturalità elettronica.

- Possediamo ogni scienza esattamente nella misura in cui ci siamo risolti ad accogliere la testimonianza dei sensi, nonché nella misura in cui li affiniamo, li armiamo e insegniamo loro a “pensare” fino in fondo. F. Nietzsche Crepuscolo degli idoli

Prefazione

Questo documento può essere considerato a pieno titolo un manifesto che annuncia il crollo della mente, un evento quasi invisibile che si è verificato negli ultimi dieci anni e che è ancora in corso. Il crollo della mente è un evento che non è stato percepito e adeguatamente segnalato forse a causa dell’eccessiva attenzione verso l’intelligenza artificiale e le neuroscienze.

Questo libro si prefigge il compito di disegnare un probabile percorso alla ricerca delle dinamiche che hanno determinato il crollo della mente, l’avvento del pensiero del sentire e l’ingresso nell’esternità a partire da un corpo nuovo.

I capitoli che compongono questo documento sono costituiti da articoli che sono stati pubblicati in vari convegni. I primi due relativi ai concetti di “corpo-scena” e “spazio che sente” sono stati inclusi in un libro scritto a Toronto nell’estate del 2007, in collaborazione di Derrick de Kerchkove, direttore del McLuhan Program e di altri sette autori (Luisa Malerba, Loretta Secchi, Cristina Miranda De Almeida, il sottoscritto Gaetano Mirabella, oltre a Derrick de Kerchkove, Edith Ackermann ex assistente di Jean Piaget e la coreografa canadese Isabelle Choinièr e la coreana Sryu). Patrocinato dalla biblioteca del Congresso degli U.S.A., Il libro è in via di pubblicazione e riguarda il “Punto d’essere”.

Il terzo articolo che dà il titolo a questo libro (Il pensiero liquido del terzo millennio e il crollo della mente), costituirà uno dei testi di un’antologia pubblicata dal McLuhan Program di Toronto.

Tutti e tre gli articoli sono stati elaborati in periodi diversi ma costituiscono tutti passi di un percorso unico che si autocostruiva nel tempo e che, dal “corpo-scena” dell’anno 2002 (pubblicato con la Trauben ed. di Torino, a cura di Grazia Marchianò ne “gli atti del Convegno di Estetica tenutosi alla Certosa di Pontignano”), ha portato all’elaborazione prima del sentire pensante, dello spazio cosciente (anno 2003), poi del pensiero del sentire, e infine al pensiero liquido, al crollo della mente e all’esternità.

Questa introduzione è stata scritta dopo la stesura del testo che segue e si è resa necessaria a causa del linguaggio un pò ermetico che descrive fenomeni ancora poco visibili e poco pensati, che riguardano ipotesi concettuali che ho chiamato con nomi e definizioni che richiedono spiegazioni.

La situazione di fronte alla quale l’uomo contemporaneo è venuto a trovarsi, impone di abbandonare il vecchio “punto di vista” a favore di un nuovo punto d’essere. Che cosa prova un uomo oggi in una folla? Dov’è situato il suo punto d’essere? Qual è la sua forma? Egli è individuo o folla? E’ cambiata la percezione della realtà e in che modo? Esiste ancora una realtà o forse è terminata? Che cosa è il sentire pensante e che significa che i sensi devono imparare a pensare la realtà? Significa forse che l’attività dei sensi creano una specie di nuovo mondo, e che si afferma una nuova esternità?

I sensi diventano sempre più ”estranei” perchè sempre più coadiuvati da “protesi” tecnologiche, che riproducono tecnologicamente processi che appartengono all’uomo, rendendoli tuttavia per lui irriconoscibili. I media dei sensi tecnologici hanno la tendenza a interagire, generando effetti imprevisti e sorprendenti. Con l’avvento dei media elettrici noi abbiamo la messa in scena del sistema nervoso, e creato le premesse di un mutamento che coinvolge anche il corpo, che cambia il suo assetto divenendo il corpo-scena, presenza definitiva, spazio che sente. Sembra che l’uomo contemporaneo voglia abbandonare il suo statuto di individuo per innestarsi in un corpo più vasto trasformando l’onda isolata che rappresenta la sua mente, nel mare di una “presenza definitiva” globale.

Abbandonare ogni tipo di struttura simbolica che si articola in un processo, dev’essere considerato una tendenza irreversibile dell’uomo contemporaneo? E’ plausibile che la caratteristica a bassa definizione delle dinamiche sociali abbia innescato una realtà fredda la cui fruizione sollecita l’intervento del fruitore stesso? Il rigetto di una situazione com’è quella della consapevolezza ordinaria è dato forse dall’esigenza di fondere la propria percezione nella rete salvandosi da una condizione di isolamento per “sentire” flussi d’esistenza che si spingono verso nuove configurazioni del vivere, attraverso la configuratività, gestaltica e totalizzante della prassi dell’oralità plurisensoriale?

La nuova consapevolezza fluisce oggi in un ambiente cosciente che si può considerare una sorta di secondo mondo sorto su una esternità che cresce e s’innalza come un grattacielo in costruzione e viene percepita come una dimensione sempre nuova e cangiante, alla base della quale si muove un sentire pensante che ci svela che siamo parti di un grande corpo, che siamo “cellule” pensiero che pensano un pensiero liquido attraverso i cellulari.

Per essere parte attiva di questa intensa consapevolezza, si avverte oscuramente che bisogna sparire come individui e divenire flusso che scorre senza ostacoli e senza opposizioni. Occorre evitare le ideologie e le rappresentazioni della realtà se si vogliono cogliere il divenire e il cambiamento. Il sentire pensante “pensa” ciò che percepisce e quindi in qualche modo lo “inventa” lo crea. Il sentire pensante mette in condizione di “creare” la realtà e dunque di essere “presenza definitiva”, non nel senso di un raggiungimento di uno statuto ontologico definitivo ma nel senso di provare una precisa corrispondenza tra le circostanze in cui avviene la propria azione e il nostro autostato. E’ questa la nuova condizione che possiamo definire punto d’essere?

PARTE Prima: Il Corpo-scena

Nuove frontiere della riflessione estetica.

L’estetica tradizionale non riesce più a spiegare che cosa accade intorno a noi, e che cosa proviamo: perché? Perché ci siamo trovati in un luogo o in una configurazione di luoghi, nella quale siamo andati oltre la sensibilità, e questo “oltre” si configura come un ambiente cosciente in cui sembra invertito il rapporto tra conscio e inconscio. Forse la progressiva obsolescenza dell’estetica è dovuta al fatto che usa strumenti d’indagine ermeneutica inadeguati a descrivere un “sentire” che non sembra provenire più da un corpo percettore ma che si situa, in maniera inquietante, in una esternità diffusa e dispersa. Il nucleo di questo “sentire” si articola in un punto intermedio tra percezione umana e la nuova visione-macchina, mediata dai dispositivi tecnologici.

E’ mia convinzione che con le nuove tecnologie siamo stati posti in uno stato di intensa consapevolezza della quale tuttavia non siamo coscienti. In questo stato di intensa consapevolezza siamo entrati in un nostro corpo nascosto di cui non sospettavamo l’esistenza: in questo corpo siamo andati senza esserci andati.

Questo stato di intensa consapevolezza ci situa fuori della influenza del linguaggio poiché essa è eccedente rispetto alla intenzionalità espressiva del soggetto. Il richiamo alla figura “Corpo” è plausibile poiché, sebbene, probabilmente non siamo più in regime di una percezione sensibile concentrata in un luogo assimilabile al corpo fisico, tuttavia giunge a noi una percezione dell’esternità diffusa e dispersa proveniente da una configurazione che ho chiamato il corpo-scena( [1]) Mac Luhan dice che nell’era elettronica noi indossiamo tutta l’umanità come la nostra pelle. Sebbene il corpo-scena per sue particolari caratteristiche non sia estraneo ad una modalità di tipo estetico, ciononostante esso, non ha alcun punto di contatto con l’artisticità e con il paesaggio interiore del soggetto artistico inteso nella vecchia maniera.

Questo corpo-SCENA è un luogo-cosciente, esso è duttile, ubiquitario, olistico, decentrato, e appare, al di là di una “sensibilità” sconvolta, con una vibrante aura che si riverbera intorno alla sparizione fisica del soggetto.

E’ problematico visualizzare il corpo -scena: esso è “nascosto” in ciò che di esso appare, ovvero in relazione alla percezione di immagini “incongruenti” In un regime in cui la percezione si satura a causa dell’ accumulo di feedback, possono determinarsi effetti di straniamento simili a quelli che si determinano nelle dinamiche di turbolenza molecolare delle cosiddette strutture dissipative. Nelle reazioni non lineari, in condizioni lontano dall’equilibrio si creano nuovi stati della materia. E nuove condizioni percettivo/enattive di una nuova “esternità”, per un approfondimento del tema cfr Isabelle Stengers e Ylya Prigogine, “La nuova alleanza”.Torino, 1993.

La relazione tra corpo-scena e immagini si sottrae nella presentazione in ciò che appare. La sua presenza che può essere solo inferita dalle sinergie che si creano con l’apparire di immagini sintetiche, risulta basata su di un paradosso: esso è caratterizzato da un “sentire” pensante per cui il percetto si sottrae ad una definizione sintatticamente congruente.

La configurazione tipica in cui il corpo-scena si attiva è quella del computer in cui si instaura un circuito ricorsivo molto rapido tra le pulsioni elettriche della macchina e le pulsioni neurali, cosa che modifica l’organizzazione dei due insiemi simultaneamente. Nell’attivazione del corpo-scena, si verificano due fatti importanti: un processo di esternalizzazione del linguaggio, che viene sostituito con un linguaggio-macchina; e l’appropriazione del computer della maggior parte delle operazioni cognitive.

Lo spazio-tempo in cui il corpo-scena può manifestarsi è uno spazio-tempo sospeso ed enigmatico in cui aleggia un sentimento senza mondo: in un luogo senza spazio la rete, somma di tutti i luoghi, dissolve il concetto di legame, perdendo la sua sfumatura umana. Vestito di nulla, purificato ed elettrico, il corpo-scena riveste l’immateriale della nuova naturalità elettronica. La percezione che si attiva nel corpo-scena, è caratterizzata da una epochè che si attua in regime di distopìa e anamorfosi ( [2]).

Lo spiazzamento percettivo, apre uno spazio da cui si attiva una presenza definitiva.

La presenza definitiva è un “sentire” nel quale trova realizzazione una paradossale commistione tra percezione sensibile e pensiero. Alludo alla possibilita’ di percepire cio’ che si presenta e non cio’ che e’ soltanto rappresentazione della realta’.

La presenza definitiva è autopoietica, ricorsiva, autoreferente, autostatica. Essa si presenta sospesa in una configurazione definitiva in cui il corpo-scena può apparire in un ruolo in cui si mimetizza usando le stesse circostanze di cui si riveste il corpo fisico. Cosicchè, pur potendo avere un nome e una identità la presenza definitiva non può esibirlo, poiché appare là, nel luogo del quale aveva sovvertito il codice, moltiplicando l’aspetto scenologico.

Per questo la presenza definitiva è anonima e distopica: essa non può dar conto del suo apparire là, nel luogo in cui appare, ovvero laddove “altri” ne registrano la presenza. Non sappiamo che cosa “si” prova (relativamente al corpo-fisico) ad essere il “sé” ovvero i “sé” ( [3]) di questa presenza definitiva.

• La conditio sine qua non per l’esperienza di questo sentire raggiante, passa per l’abdicazione al pensiero discorsivo. Il pensiero discorsivo è inteso come resistenza del cervello al flusso dell’informazione che viene invece trattata per “noi” dai media elettronici, i quali si occupano anche della maggior parte delle operazioni cognitive. Ciò che conta è condurre la corporeità ad assumere lo statuto del “semiconduttore”. La modalità di apprensione delle immagini anamorfotiche e dei fenomeni relativi alla distopìa, è quella ad infinitum del “semiconduttore”.

Questi fenomeni infatti, non si lasciano ridurre in unità, consistendo, la loro decodificazione e traduzione sul piano propriocettivo, in un lavorìo arduo, condotto senza alcun supporto di coordinamento e verifica, quasi fosse una pura sostanza visiva, completamente oggettivata, dunque del tutto estranea anche alle routines di interpretazione interne del linguaggio.

Il linguaggio, resta tagliato fuori dalla descrizione delle eventuali modificazioni relative alla fenomenologia dell’esser-ci poiché esso si configura come un autostato la cui modalità può essere solo inferita a partire da ciò che si dà nell’apparire del fenomeno corpo-scena.

L’alfabeto greco fu il primo ed unico sistema di comunicazione completamente astratto, esso rese l’informazione completamente indipendente dai sensi umani, provocando una decontestualizzazione del corpo.

Per McLuhan, l’invenzione della parola scritta è “la membrana che ci separa, che ha diviso l’io da tutto quello che non è io. L’uomo intero divenne un frammento; l’alfabeto mandò in pezzi il circolo magico e la magìa risonante del mondo tribale, facendo esplodere l’uomo in un agglomerato di individui (o unità) specializzati e psichicamente impoveriti, che funzionano in un mondo fatto di tempo lineare e spazio euclideo”( [4]).

Con i media elettronici si delinea all’orizzonte, la possibilità di “ritornare” nel corpo ricontestualizzato e sensorializzato a partire però dalla sua produzione in un ambito sintetico/virtuale. Dal momento in cui, con l’elettricità, è emersa una qualità comune tra il principio di attività del nostro corpo e delle nostre macchine, queste non sono più esterne ma interne al corpo. Accade già oggi che l’intenzione, espressa da un semplice gesto, un cenno, o nel prossimo futuro, un pensiero demoltiplicato dallo strumento di intervallo tecnico, esplicitano i legami tra cervello (brain) e mente (mind) tra lo psichico ed il somatico.

La presenza definitiva, attivata tramite il dispositivo tecnologico, spinge sulla ribalta il nostro sistema nervoso che, libero dalle operazioni cognitive, può modellare delle routines di operazioni psicologiche nuove che trascendono i limiti del corpo fisico individuale.

Con la produzione tecnologica del corpo si attiva la possibilità di una utilizzazione in una dimensione pragmatica degli aspetti personali del sentire che si manifesta nelle percezioni e nelle affezioni che, insieme ai gesti e alle parole, vengono sottratte al corpo fisico, desoggettivate, rese impersonali e inglobate in immagini sintetiche che eccedono tanto il soggetto, quanto l’oggetto. Queste immagini sintetiche si costituiscono come entità autonome e autosufficienti e come tali esse sono il divenire non-umano dell’essere umano.

Dal momento che già si configura una gestione/sfruttamento economica del virtuale-sintetico, occorre interrogarsi sul destino dell’esser-ci poiché già si intravedono le prime avvisaglie di una distruzione/modificazione dei presupposti biologici del corpo fisico, attuata politicamente dai grandi organismi multinazionali impegnati su versanti produttivi cosiddetti alternativi.

Gli interventi che possono sconvolgere gli assetti biologici del corpo, riguardano le biotecnologie da un lato e le tecnologie informatiche dall’altro. In questi due campi si registrano eventi la cui direzione va palesemente verso lo scontro tra gli equilibri naturali e le nuove visioni dell’ingegneria genetica. In questi campi infatti sono stati avviati processi di sfruttamento della dimensione “umana” con il pretesto di superare la grave crisi contemporanea circa l’identità e i problemi legati alla distribuzione delle risorse alimentari. La subordinazione dell’individuo alla nuova specie degli individui elettronici “senza corpo” e alla specie in generale, non può essere supportata.

Credo che il compito dell’estetica contemporanea, sia terminato per ciò che riguarda il campo dell’artisticità in generale e che, più specificatamente, il suo campo di competenza concerna il mutamento di orizzonte determinato dall’impatto con le nuove tecnologie che hanno prodotto una mutazione antropologica i cui esiti restano non pensati e non descritti adeguatamente, relativamente alla produzione di un corpo-Scena ultrasoggetivo.

PARTE SECONDA: IL “SENTIRE PENSANTE”

La presenza definitiva è un sentire pensante che accoppia la percezione sensibile con il pensiero per la produzione di un mondo. Essa è una metastruttura mentale caratterizzata dalla predittività non di un dato noumenico di una realtà oggettiva a cui sarebbe subordinata, bensì del ritorno degli input nel sistema nervoso di cui hanno modificato gli stati interni. La presenza definitiva è una metastruttura ritornante che interagisce con i suoi propri stati, essa è l’osservatore che può descrivere un sistema che dà origine ad un sistema che può descrivere un osservatore.

Il “sentire” che pensa l’oggetto del suo stesso sentire, conduce l’uomo a decidersi in favore dell’esistenza di un universo che si modifica continuamente e la sua modificazione è funzione dei suoi stati interiori. Il nostro “sentire” ci rende continuamente liberi in un universo, letterarmente plasmato da noi e che non ha altro scopo che essere ciò che è. Il sistema nervoso, sappiamo oggi, dalle teorie della scuola di Santiago, essere una rete chiusa di neuroni interagenti ( [5]). Il paradosso di questa nostra libertà chiusa in una chiusura libera, si esprime nel vivere la nostra esistenza in un dominio di cognizione nel quale il contenuto della cognizione è la cognizione stessa.

Oggi, probabilmente dovremo recuperare il nostro corpo e la nostra libertà seguendo la via degli intronauti, passando attraverso la proiezione sintetica dei nostri luoghi interni in quei topoi che ho chiamato il corpo-scena e la presenza definitiva.

La messa in scena del sistema nervoso ci ha mostrato che la presenza definitiva può raccogliere e coagulare intorno ad uno o più “Sé”, materiale psichico per forgiare l’identità di una nuova poliedrica mente, tuttavia l’immagine che se ne ha a partire dalla scenologia delle macchine, essendo un’immagine estetico/sintetica, oltre che virtuale, non è decodificabile.

Ora, l’importante non è capire se queste immagini estetico/sintetiche siano vere o false ovvero naturali o non, una simile distinzione non ha più alcun senso, quanto quella di scegliere esplicitamente una cornice di riferimento per il nostro sistema di valori. L’alternativa alla ragione è la seduzione estetica a favore di una cornice di riferimento specificamente progettata per assecondare i desideri e non i bisogni.

Se la virtualità della macchina, emergente dalla presenza definitiva si pone da un lato come ostacolo/gioco/spazio di differenza tra il progetto e la sua realizzazione, nello stesso tempo ci protegge dal pericolo di essere recuperati dalla macchina prima di averla assorbita nel nostro universo psicologico personale, e prima di essere riapparsi sull’orizzonte della nostra libertà. Dunque abbiamo dovuto mettere in scena il nostro sistema nervoso perché tramite il sentire pensante della presenza definitiva fosse possibile riappropriarci del nostro esser-ci nelle forme e modalità dell’attuale tempo storico.

Dalla messa in scena abbiamo compreso che il sistema nervoso è chiuso in un dominio continuamente mutante di descrizioni che egli genera attraverso interazioni ricorsive entro quel dominio, e che non ha nessun altro elemento costante nella trasformazione storica all’infuori della sua mantenuta identità di sistema interagente. Detto in altri termini che ci riguardano da vicino: l’uomo cambia e vive in una cornice di riferimento che cambia in un mondo continuamente creato e trasformato da lui.

Attraverso le nuove tecnologie siamo entrati in un nuovo corpo e non ne siamo a conoscenza; siamo andati in un“luogo” della esternità senza esserci andati; abbiamo aperto un altrove attiguo, un altro mondo verso il quale siamo attirati con una velocità di fuga che aumenta costantemente senza che si possa frenare la corsa ( [6]).

Siamo sul punto di mettere fine alle nostre specificità biopsicologiche attraverso interazioni con ambiti che possono metterne in crisi i presupposti di base. Intanto ecco che si annuncia una nuova corporeità che prende le mosse dall’abbandono del corpo fisico manipolato attraverso le biotecnologie.

E’ un “corpo” nuovo che si effonde dal suo stesso cuore configurandosi come una “nuova” scena del corpo-scena e come presenza definitiva (ritornante): sarà quella che doveva venire? In ogni modo gli annunci di questa nascita riguardano forse solo noi occidentali: gli orientali sanno già dai Veda dell’esistenza di un “corpo come scena universale” in cui non abbiamo mai cessato di essere, dal quale non abbiamo mai cominciato ad allontanarci. Sarà bene menzionarlo.

Nelle Upanishad esiste la descrizione di uno spazio che viene chiamato la “Città del Brahman” per molti versi vicino a quello che ho chiamato il corpo-scena: “ In questa città del Brahman -che è il corpo - un sottile loto forma una dimora, dentro la quale vi è un piccolo spazio (...) Questo spazio che si trova all’interno del cuore è altrettanto vasto quanto lo spazio che abbraccia il nostro sguardo. L’uno e l’altro, il cielo e la terra, vi sono riuniti; il fuoco e l’aria, il sole e la luna, la folgore e le costellazioni, e tutto ciò che appartiene a ciascuno di loro in questo mondo e ciò che loro non appartiene, tutto ciò vi è riunito (...) tutti i desideri (kamah = esseri in potenza) in lei sono riuniti. (...) Questi desideri che sono realtà (satya ) sono velati dall’irreale” ( [7]).

Colpisce la sorprendente analogia esistente con la presenza definitiva come sovrapposizione/giustapposizione di luoghi diversi la cui simultanea apprensione avviene nell’induismo attraverso l’esperienza del nirvikalpa samadhi, che può essere raggiunta secondo i “Veda”, dai Brahamacharya (rinuncianti) con un alto grado di autorealizzazione spirituale ma che è potenzialmente aperta a tutti gli uomini. Per noi occidentali quello descritto dalle Upanishad è un autostato, una condizione “normale” che può essere raggiunta “anche” tramite dispositivi tecnologici.

Ma che cosa accade o può accadere alla nostra organizzazione neurobiopsicologica allorquando, come affermano Maturana e Varela i sistemi viventi entrano in interazioni che non sono specificate dalla loro organizzazione circolare? “Un sistema vivente definisce attraverso la sua organizzazione il dominio di tutte le interazioni nelle quali può entrare senza perdere la sua identità, e mantiene la sua identità solo finchè la circolarità basilare che lo definisce come una unità di interazioni rimane integra”( [8])

Detto in altro modo: abbiamo generato un corpo più forte per poter sopportare la rivelazione elettronico/sintetica di un dispositivo tecnologico che dispiega sotto i nostri (di chi?) occhi tutta la superficie interna di noi stessi sotto la forma di tutte le immagini del mondo, mentre ci avverte che quello è il nostro stesso corpo? Naturalmente di tutta la gente che passa buona parte del suo tempo nel cyberspazio, ben pochi conoscono le Upanishad, la filosofia di Nietzsche e le esperienze nel campo della spiritualità. Il clima di vuoto spirituale e di frammentazione sociale, rappresentano un terreno fertile di cultura per le credenze millenaristiche e per la tecnoescatologia nascente in cui la teologia del cosiddetto “seggiolino eiettabile”, predica con successo la fuga d’emergenza in un arcaico paradiso perduto.

Il corpo-scena e la presenza definitiva riaprono, all’inizio del terzo millennio, un viaggio ultrapersonale necessario per svegliare negli uomini il lato attivo dell’infinito e superare l’incubo di un incerto destino del corpo in un mondo oggettivo.

PARTE TERZA: LO SPAZIO COSCIENTE

E’ necessario pensare e dire che lo spazio e’ cambiato e che noi siamo ad un passo della mutazione, e che questo spazio pur non occupando ancora l’”esternita”, tuttavia ci veste dopo averci dissolto come “io”, portandoci in una tensione senza intenzione. Nell’infinito artificiale dei nuovi media elettronici gli eventi accadono nel cosiddetto tempo reale per cui non possono essere collocati in una dimensione cronologica poiche’ una rottura del senso del tempo ci ha portato in una diversa dimensione temporale.

In questo universo il soggetto non ha piu’ una sua posizione relativamente ad un sapere, un potere, o alla “storia” e la sua esistenza appare “vaporizzata”. In effetti non c’e’ piu’ una memoria, poiche’ gli eventi accadono nel tempo reale che e’ il tempo tecnico dell’operazione e non piu’ quello della dimensione storica. Nello spazio virtuale lo spessore emotivo di qualsiasi evento puo’ essere trasformato in fisiologia macchinica tramite l’estroflessione dell’interiorita’.

Ci stiamo estendendo e il nostro corpo ci e’ diventato sconosciuto, ciononostante, in mancanza di punti di riferimento, esso diventa l’unica macchina possibile per riorganizzare la percezione. Queste considerazioni c’inducono a pensare che l’epoca che si apre sara’ sempre piu’ quella dell’esteriorizzazione dell’interiorita’ con la nascita di un nuovo concetto di spazio. Questo spazio che si effonde da noi, e’ nato dalla messa in scena del nostro sistema nervoso, attraverso i dispositivi tecnologici di cui ci siamo dotati e, non e’ piu’ lo spazio della rappresentazione della realta’, ma semplicemente , quello della sua presentazione e dell’attivita’ elettrica relativa all’estroflessione dell’interiorita’.

La vecchia estetica che nasce nel Settecento come un sapere legato all’esperienza e all’immanenza, come un sapere essenzialmente terrestre e mondano, non riesce a fornire alcuna interpretazione teorica del sentire contemporaneo legato alle esperienze insolite e perturbanti, irriducibili all’identita’, ambivalenti ed eccessive. Non e’ un caso che questo tipo di sensibilita’ intrattenga rapporti di vicinanza con gli stati psicopatologici, le estasi mistiche, con le tossicomanie e le perversioni, con gli handicap e le minorazioni, con i’primitivi’ e le culture ‘altre’( [9]). La posta in gioco e’ insomma la riconfigurazione generale dell’estetico, del suo impiego e del suo destino negli anni a venire. Le nuove tecnologie dell’immagine, del suono, della spazialita’, della scrittura, della comunicazione, hanno dischiuso una nuova epoca della sensibilita’ che i teorici hanno il dovere di studiare e definire.

Il sentire contemporaneo si configura come un ambiente cosciente in cui sembra invertito il rapporto tra conscio ed inconscio. “L’opposizione pressoché irriducibile tra materia e memoria propugnata da Bergson, e tra spirito e durata, e’ stata messa in discussione “dall’avvento delle nuove tecnologie elettroniche della ripresentazione, della simulazione e della comunicazione a distanza. La memoria infatti non e’ piu’ il fondamento dell’interiorita’ anzi, assume sempre piu’ i modi di esistenza della materia (pubblica, esteriore, immutabile, nella ripetizione;) mentre la materia, cessa di essere veramente “materiale” Questa unita’ simbiotica di materia e memoria si rivela in grado di annullare ogni assolutezza tra l’interiorita’ e l’esteriorita’. “Questa nuova situazione in cui le nozioni di interno ed esterno perdono la loro assolutezza e materia e memoria sfumano i loro contorni dissolvendosi l’un l’altra, era stata avvertita anche negli anni ’20 da molti artisti e teorici, tra cui Moholy-Nagy che aveva aderito alle teorie sulla sinestesia costitutive al Bauhaus e propugnate da Kandisky ed Itten. Dal concetto di “sinestesia” Kandisky ed Itten ricavano suggestioni ed implicazioni mistiche di varia natura, e sulla presunta oggettivita’ delle corrispondenze spirituali tra suoni e colori, si fondava una numerosa serie di sperimentazioni estetiche. Cio’ che comunque era in gioco era il passaggio dalla sinestesia come fenomeno interiore, a delle macchine della sinestesia per costruire delle interfacce, prima meccaniche, poi elettriche ed infine elettroniche allo scopo di situare uno stato di coscienza in un prodotto esterno. E’ questa estroflessione della interiorita’ che si realizza gia’ nei primi anni del Novecento a gettare le basi al processo di “messa in scatola del mondo in cui il tempo di spazializza ed in cui appunto le dimensioni dello spazio e del tempo vengono meno o meglio si annullano. In uno sterminato presente in cui ogni qui e’ anche tutti gli altrove possibili della rete telematica” ( [10]).

E’ dunque da questo luogo sensibile e cosciente sembra infatti provenire oggi la nostra nuova naturalita’elettronica dalla quale promana un senso di globale indifferenza verso la nostra volonta’. Da questo luogo il nostro “sentire”, sembra provenire da un punto intermedio tra la percezione umana e la visione macchina mediata dai dispositivi tecnologici. Il corpo nel quale ci troviamo contiene i concetti fondativi del nuovo spazio ch’esso implica ed in cui si muove gia’ pur senza averne consapevolezza, divenendo visibile nei punti di ibridazione in cui il fantasma di attuazione autopoietica s’incontra con il medium che lo evidenzia in una configurazione congruente.

Lo spazio-tempo di internet é uno spazio-tempo sospeso ed enigmatico in cui vanno spegnendosi i residui della soggettivita’: in questo spazio senza luogo, la rete, somma di tutti i luoghi, crea una nuova amalgama tra il sè e l’esternita’, dissolvendo insieme al linguaggio ed al soggetto, anche la possibilita’ di descrizione degli eventi. Per compensare la minaccia data dalla scomparsa della rappresentazione del mondo ordinaria si innesca il sentire pensante. Le nuove tecnologie ci spingono ad attraversare l’esternita’ mentre si annuncia una nuova fenomenologia della presenza.

L’amalgama che sente

Le nuove tecnologie hanno determinato uno spostamento della nostra consapevolezza sul limite esterno del nostro corpo che confina con la scena circostante, determinando, in questo modo, un’ amalgama tra il sè e l’esternita’. L’accesso a questo limite si accompagna alla perdita della sfera sociale e/o linguistica. Riuscire a trasferire la consapevolezza del nostro corpo quotidiano all’esternita’tramite le tecnologie è un compito difficile e pericoloso.

In sostanza si tratta di usare la consapevolezza come un elemento dell’ambiente dopo essersi disancorati dal linguaggio. Procedere sulla scena di un sentiero fatto letterarmente di consapevolezza che si dispiega in uno spazio e ci trasmette descrizioni fondamentali sulla nostra vita sconosciuta, costituisce un’offerta allettante. Questa offerta non va accettata oltre un certo limite.

Entrare a far parte del paesaggio che sente, richiede una grande disciplina ed insieme una grande immaginazione, poiche’ dobbiamo dare un nome e un volto a cose, fatti, oggetti mai visti prima, ma soprattutto i nostri sensi devono aver imparato a pensare per riuscire a distinguere il punto d’intersezione, dove il varco si apre e si accede all’accesso. Siamo condotti al varco verso la scena consapevole dalle macchine, dunque conta immensamente essere prudenti, perche’ quella che si apre dinnanzi e’ una scena di guerra.

Essere l’amalgama che sente, deve configurarsi come un esercizio di autoconoscenza nel quale e’ possibile riconoscere il paesaggio come scene della nostra presenza definitiva nella quale e’ impossibile descrivere cio’ che accade, perche’ il linguaggio e’ inadeguato a costruire sintatticamente una configurazione congruente. Disancorati dalla dinamica sociale, i processi cognitivi si avviano verso una nuova percezione basata piu’ sull’osservazione dell’universo che non sul bisogno di autostima, legato all’approvazione dei nostri simili. Chi si avventurasse nell’accesso verso l’amalgama della presenza definitiva con il se’ tipico del linguaggio e del sociale, sarebbe inevitabilmente predato e fagocitato.

Dobbiamo capire che siamo ormai gli ordinatori dei luoghi senza luogo della rete. Noi, il vuoto intelligente, dobbiamo rivestirci coiscientemente di spazio per entrare nel nuovo spazio. Tra noi e l’esternita’non c’e’ piu’ distanza ma continuita’: noi siamo il luogo che sente, e siamo anche il fluire lungo quello spazio. Entrare nello spazio che sente deve configurarsi come un esercizio di autoconoscenza, poiche’procedere nell’eidos, che scaturisce dalla messa in scena del sistema nervoso, non avviene secondo implicazioni di un determinismo sintattico-meccanico, bensi’, secondo un determinismo fondato sull’intensita’.

Non abbiamo racconti sulla cognitivita’ neutra delle macchine e non abbiamo descrizioni dello spazio cosciente e dell’intensita’ in cui il sentire pensante puo’ imbattersi. Se diventiamo lo spazio che sente dobbiamo essere fluidi come i semiconduttori del computer e non possiamo opporci al fluire con considerazioni linguistico-culturali o sociali: occorre aprirsi all’astratto dei principi primi dell’universo, occorre ascoltare l’ascolto e andare oltre la phone’; occorre esercitare afasia e aprassia, esercitarsi a vedere senz’occhi, oltre l’eidos, scivolare lungo il flusso della consapevolezza, diventare lo spazio che pensa e pensare cio’ che lo abita. Seguire l’astratto del procedimento senza pensare alle finalita’ produttive, aprirsi allo spazio che si effonde dal nostro sistema nervoso, apre porte su altri aspetti del reale, e l’espansione della percezione e’ cosi’ immensa, che resta poco delle vecchie visioni del mondo.

In questo processo di creazione di uno spazio-mondo siamo indotti a realizzare una storia vitale di accoppiamento strutturale. L’accoppiamento strutturale non viene condotto nell’ottica soggetto-oggetto, ma in quella che chiama in causa una interfaccia figura-sfondo. Secondo i dettami della Scuola di Santiago, affinche’ l’accoppiamento sia potenzialmente vitale, l’azione guidata del sistema, deve semplicemente facilitare il perpetuarsi della sua integrita’ (ontogenesi) e/o della sua discendenza (filogenesi).

Cio’ significa, come abbiamo gia’ detto piu’ volte, che dobbiamo entrare in quelle dinamiche che non minacciano la nostra attuale organizzazione biopsicofisiologica. Con la “scomparsa” del soggetto, si attiva memoria dello spazio-mondo come flusso , che si accompagna alla consapevolezza di essere noi stessi il luogo, lo spazio che sente.

Conclusioni

Dal momento che le neotecnologie propongono una sempre crescente estroflessione materializzata dei funzionamenti di base dell’umano, occorrera’ modificare il cosiddetto punto di vista, antico retaggio dell’invenzione greca del teatro, sostituendolo con il punto d’essere piu’ vicino all’universo dei media elettronici. Il punto d’essere o presenza definitiva, attivata tramite il dispositivo tecnologico, spinge sulla ribalta il nostro sistema nervoso che, libero dalle operazioni cognitive, puo’ modellare delle routines neurali con la creazione dell’amalgama corpo-spazio che sente e interpreta cio’ che sente con un vestito spazio-temporale.

Il nostro linguaggio ci ha trattenuto cosi’ a lungo nelle sue logiche descrittive, che non siamo in grado di percepire e descrivere serie di eventi che accadono in ambiti virtuali. Il nostro software linguistico impiantato nel cervello da una tecnica chiamata alfabeto. Costringe i suoni e le immagini ad identificarsi prima di prenderli in considerazione. Il vuoto, il nuovo spazio inizia la’ dove finisce il linguaggio, che e’ ancora nei dintorni della carne, ma gia’ fuori dal corpo; la’ in quello spazio, inizia a risplendere l’intensa consapevolezza di cui non siamo coscienti perche’ il suo splendore e’ senza luce per il linguaggio.

Parafrasando la famosa frase di Freud “Là dov’era l’es, sarà l’io”, potremmo dire: là dove (sulla trama del sistema nervoso) accadevano i fenomeni, (anche noi stessi come fenomeni), ora accadiamo noi, mettendo in scena il nostro sistema nervoso. Ora siamo fusi in uno spazio cosciente, da cui è indistinguibile anche una flebile orma di individualita’.

Siamo gettati nella metafora del labirinto, dal quale si spera di uscire tramite un nuovo filo: il semiconduttore del computer. Il semiconduttore ci porta fuori, ma e’ un fuori accattivante e singolare, poiche’ conduce i sensi a disporsi lungo la stessa traiettoria percettiva dentro e lungo le cose da percepire, al punto che il se’ si dissemina nello spazio-ambiente, rendendolo cosciente.

Il semiconduttore propone non un punto di vista frontale (metafora dell’occhio) ma un punto diffuso di ascolto (metafora dell’orecchio) che si spinge allargandosi dentro l’eidos con la logica della phone’. E proprio l’eccessiva intensita’ di questa inaudita phoné, e di questo inusitato eidos, ci hanno spinto la’ fuori, la’ dove il nostro sentire deve pensare cio’ che percepisce, passando dalla rappresentazione della realta’ alla presentazione della realta’.

Cosi’ come nel linguaggio si passa in maniera quasi ideografica dai segni alle idee, allo stesso modo potremmo essere passati, tramite le indicazione di un possibile testo composto da una grande quantita’ di materiale inconscio seguendo le orme dei grafi neuronali ( [11]) oltre il linguaggio, da un significante al significato, dalla percezione al percetto e da quest’ultimo ad un nuovo corpo, e dal corpo ad un nuovo spazio.

Viene da pensare a certe teorizzazioni della Bauhaus secondo cui bastava trovare dei concetti fondativi e farli diventare luoghi a partire dai punti di ibridazione con l’uso ed il significato, per cui da un posacenere si sarebbe potuto risalire al progetto totale di tutto l’edificio, esattamente come da un seme scaturisce il frutto.

PARTE IV Il pensiero liquido e il crollo della mente

Il Pensiero liquido del terzo millennio e il crollo della mente

Il crollo della mente

Ho motivo di credere che la mente, così come siamo abituati a considerarla, stia crollando e che in questo periodo della storia dell’umanità, stia nascendo una nuova configurazione che da un pensiero descrittivo, passi ad un pensiero liquido che scaturisce direttamente dalle percezioni dei sensi. Pare che il sentire stesso si costituisca come un centro di pensiero al di là del cervello, facendo delle percezioni centri di pensiero fluido, staccato dall’architettura mentale della rappresentazione del reale, mentre “scruta” le cose pensandole dall’interno della sua stessa percezione.

Il “sentire” si emancipa dall’uomo che lo ha provato e dispiega il “suo” pensiero del sentire, che non prescinde dall’uomo, ma lo riconsidera come uno degli elementi della visione o della percezione. Per i “nuovi esseri” senza mente, nessuna percezione è assoluta e indispensabile ai fini di una visione/costruzione del mondo: nessuna percezione ha diritto alla propria parte di frutti; ogni percezione fa ricominciare il “mondo” da zero, il passato non conta; le visioni del mondo sono sempre nuove e non si storicizzano più, anzi, ognuna di esse sembra duellare con la precedente per prevalere.

In questa fase liquido-moderna avendo abbandonato, o essendo stati cacciati dal loro precedente spazio/ambiente, i profughi del crollo della mente tendono ad essere spogliati delle identità che quell’ambiente definiva, sosteneva e riproduceva. Alla fine dell’era territorio/nazione/stato ricominciare il viaggio verso un’unità razionale/ universale dall’onda liquida di percezione/pensiero, è impossibile poiché non c’è nessun altro sito “solido” da cui partire.

Qual è dunque la consistenza dello spazio che ci ospita? Sembra che stiamo ripassando per il tipo di spazio che fu della pittura bizantina. In questo spazio non esistono prospettive o proiezioni ma solo intensità: intorno ad un personaggio importante in una pittura bizantina, lo spazio si concentra, si organizza, cresce e cinge la figura, con la potenza di un’onda.

Il crollo della mente è avvenuto dal di dentro degli avvenimenti che si sono svuotati, misura dopo misura, senza far crollare l’involucro esterno del significante che ha continuato ad essere osservato e praticato nonostante l’esistenza di nuovi sentieri sostitutivi della mente.

Naturalmente questo porta a pensare che in questo periodo storico, stiamo andando verso la nascita di un nuova forma mentale che forse è già qui senza che noi ne siamo consapevoli. E’ problematico avanzare un’ipotesi su come questo evento abbia potuto aver luogo e per la verità è difficile anche affermare che questo evento stia veramente verificandosi. La catastrofe che stiamo attraversando è invisibile, perché accade alle spalle del linguaggio e della nostra capacità di descrizione.

Il crollo della mente è un evento nascosto della nostra storia perché è avvenuto dal di dentro degli avvenimenti che si sono svuotati, misura dopo misura, senza che l’involucro esterno del significante, crollasse. La fase di crollo è avvenuta in un punto cieco (scotoma cognitivo), un punto in cui il cervello non riesce infatti a rappresentare se stesso come oggetto facente parte del mondo, e viene quindi escluso dalla rappresentazione stessa che ha continuato ad essere percorsa sui sentieri della mente teoretica.

La nostra civiltà conoscerà solo nel futuro la portata degli eventi, e solo quando sarà compiuto il processo di distruzione del significante e del significato. Forse è possibile ipotizzare che, a causa dell’uso intensivo di computer, cellulari, macchine per videogames, si sia determinato uno stress biochimico, una sorta di trauma da affaticamento, con produzione di adrenalina e noradrenalina e che a causa dell’accumulo di sostanze di decomposizione non può più essere filtrato dai reni per il protrarsi della stimolazione. Un affaticamento estetico ci ha condotto al collasso delle immagini e il nostro sentire “pensa” e reagisce agli stimoli visivi a seconda dell’umore. La discontinuità umorale ci ha portato a creare una configurazione di noi stessi parziale per cui non sappiamo più di essere coscienti e non sappiamo più.

Che cos’è la coscienza? Ci chiediamo se essa non sia per caso soltanto una metafora del nostro comportamento reale per cui noi non siamo mai coscienti della natura delle cose, nemmeno del nostro stesso comportamento, ma solo di ciò che selezioniamo di esso?

Sembra dunque che la società, si avvii ad abbandonare la mente prima che affondi. Un insieme di noia, di disprezzo per tutto ciò che avviene nella lentezza del cosiddetto tempo reale nonché l’esigenza sempre più forte di trovarsi là, là dove accade l’evento rifiutando la farraginosa struttura architettonica della “rappresentazione”, ci porta ad accellerare e favorire il crollo di una mente arcaica. Tutto ciò sta innescando e favorendo una tendenza iperbolica, portandoci ad una percezione approfondita e intensa che svela un’insospettabile complessità e liquidità delle visioni del mondo.

L’elaborazione di nuove ritualità sociali, conduce un’umanità di potenziali “santi in abito da sera” ( [12]) a caccia di una mondanità pervasa della sacralità dello spazio che fu della pittura bizantina e della filosofia di Plotino secondo cui l’essere è inseparabile dalla bellezza per cui ogni punto dello spazio è come una “porta” attraverso cui è possibile fruire della coincidenza della forma delle cose terrene, con lo stampo celeste da cui sono state generate.

L’Eidos è uguale alla morphè: terra e cielo coincidono in questa forma di pensiero del sentire, a partire dalla quale, i “sensi” pensano la realtà delle cose cogliendone l’eventuale differenza per cui diventa possibile scrutare e svelare la presenza di una nuova esternità, in ogni suono, in ogni tocco, o sapore o visione, come l’eco tiene e scruta ogni evento per quanto lontano esso si situi rispetto a noi.

Il pensiero del sentire dunque propone una straordinaria fioritura della presenza in altri universi percettivi, ed un inaudito appetitus nei confronti della vita reale, che non viene più descritta, né “parlata” né “rappresentata” ma vissuta. E’ come se i nativi del web dicessero: “Abbandoniamo la mente e saremo al sicuro perché, in questo modo, gli eventi passeranno altrove e noi fuggiremo lontano dalla loro descrizione e anche la morte sarà evitata semplicemente perché accadrà e non dovremo più viverne le angosciose rappresentazioni.

Credo che i nativi del web non vogliano più “stare” in una mente ma vogliano trasferire la maggior parte della loro vita in rete: fuori dalla rete si sentono soffocare. Non vogliono più stare in una mente intesa come processo, vogliono “sentire” la vita e vogliono che il “sentire” fluisca come un pensiero e che questo sia parte di un grande corpo e tutti siano cellule pensiero che pensano un pensiero liquido attraverso i cellulari.

“Sentiamo” che tutto, amori, sentimenti, ragione, etica, filosofia, scienza, tutto è trasmigrato al di là del limite che era della mente, in una condizione liquida. Ci sembra di essere presi e usati dalle nostre stesse percezioni al di là di noi stessi che siamo “pensati” dal nostro sentire, che pensa la forma delle cose.

“Second Life” potrebbe essere un esempio che dà un’idea del pensiero del sentire. In second life c’è un organo di risonanza che prende il sopravvento sulla nostra “intenzionalità” e diviene il nostro avatar che accende luoghi del pensiero che noi non conosciamo.

Second life è l’esempio più macroscopico di che cosa significa il pensiero del sentire. Il mondo che brilla in second life pur essendo soggetto ad un algoritmo architettonico, tuttavia mette in moto dinamiche che sono di tipo decostruttivo e solo il residuo di contenuto di una mente desiderante dà ancora conto della presenza di un barlume di una identità. Gli utenti di second life indossano il “mezzo” second life come travestimento, divenendone automaticamente il contenuto

La mente è crollata ( [13]) o sta per crollare perché non può più sostenere il peso dell’architettura che essa stessa ha messo insieme nel suo essere processo in atto. Ora esiste o si affaccia un altro centro di percezione, un’altra ipostasi della mente che è dato da un agglomerato di organi di risonanza che sono i sensi potenziati dai mezzi tecnologici, attraverso cui le configurazioni passano.

Situazione italiana

Credo che il crollo avverrà in Italia, prima che in altre realtà socio-politiche. L’Italia, patria dell’arte, conosce da sempre l’impostura del mondo come rappresentazione.

A causa della particolare situazione italiana come afferma anche Arturo Artom nel libro edito da “Il sole 24 ore” “Web 2.0”: “L’Italia ha conosciuto l’esperienza di essere all’avanguardia nel mondo nella fase iniziale di nuovi busines globali, come per esempio la telefonia mobile, e di perdere nel giro di pochi anni questo vantaggio competitivo per una serie di fattori strutturali, a cominciare dall’assenza di un adeguato mercato dei capitali. In Italia,d’altro canto, è presente quel mix di cultura, conoscenze e know how tecnologici, capacità di innovare, reattività del mercato finale, che può costituire la piattaforma necessaria a cogliere per tempo le opportunità del Web 2.0 e delle contaminazioni possibili con l’industria televisiva e cinematografica”( [14]).

L’identità è morta in Italia prima che altrove ed è un evento che risale alla controriforma e alle rappresentazioni teatrali della commedia dell’arte. Gli italiani sono un popolo eclettico poiché sono capaci di raggiungere prospettive autonome e originali, rispetto alla tradizione culturale e filosofica europea in particolare e occidentale in generale, attraverso i più arditi innesti e le più incongruenti combinazioni.

La cultura italiana sembra seguire strade diverse e alternative rispetto alla cultura europea. “Il pensiero che medita e che interroga, non attribuisce più alla filosofia né all’organizzazione della cultura, un ruolo, un significato, una funzione privilegiata, anzi ritiene che l’essenziale sia altrove, in dimensioni, in esperienze, in vicende che, a prima vista, sono molto marginali rispetto alla pretesa strada maestra della tradizione filosofica occidentale. Il rifiuto italiano della filosofia e dell’organizzazione della cultura così come esse si sono determinate e sviluppate nella tradizione occidentale, non è un rifiuto apertamente teorizzato e argomentato, consapevolmente esperito e vissuto: non certo un rifiuto che individua chiaramente l’avversario e stabilisce con questo un rapporto di contraddizione e di lotta.

Ma forse una pretesa più ambiziosa si pone per l’intellettuale italiano: quella di vincere l’avversario “senza venire a contatto” ( [15]), assumendone l’aspetto, appropriandosi delle sue ragioni, prendendo il suo posto. C’è un modo di combattere il proprio nemico molto meno pericoloso ed incerto nel suo svolgimento e molto più effettivo e radicale nei suoi risultati, di quello di ingaggiare con lui una battaglia per la vita e per la morte: esso consiste nello spogliarlo della sua identità, trasformandosi in una copia indiscernibile da lui. Chi vince in campo aperto una lotta per la vita e per la morte, non solo lascia al vinto la sua identità, ma la innalza, la potenzia, la sublima: chi invece si mette al posto del suo nemico, sfuma, cancella, abolisce la sua identità, e apre uno spazio di indeterminazione e di differenze indiscernibili. Per quanto riguarda il problema relativo al crollo della mente, è come se la nostra liquidità avesse preso il posto vuoto dell’architettura della nostra mente crollata ed è come se avessimo vinto su di noi sommergendoci completamente.

“La filologia e l’eclettismo in Italia non pretendono di diffondere vere teorie nè di costituire vere organizzazioni della cultura; alla base dell’attitudine filologica, sta infatti una scelta a favore della ripetizione che non è né morale né etica ma relativa all’uso cioè orientata a far prevalere un rapporto col passato attraverso strategie, modi, procedimenti, per destrutturare, decostruire, scardinare la tradizione filosofica e culturale dell’Occidente. L’esperienza si costituisce fin dall’inizio come svuotamento, abolizione, irrilevanza dei contenuti.

“Paradossalmente si potrebbe dire che in Italia l’origine è fare a meno dell’origine, il porsi ab imis e irrimediabilmente come spurio e derivato. Perciò la ripetizione non è spiacevole, angosciosa ossessiva, ma consolatoria. Essa si pone all’inizio, senza essere origine; sta alla base senza essere fondamento; ha effettività senza essere causa. La mancanza di un mito fondatore, l’assenza di una identità nazionale dotata di contenuti ben determinati e inequivocabili, l’impossibilità di trovare una dimensione autoctona che fondi una vera patria, da tutto ciò deriva che la ripetizione italiana sia una ripetizione in quanto ripetizione, una ripetizione che prescinde dal suo contenuto, un dire si al passato che lascia sempre indeterminato e indeciso a quale passato si riferisce. La filologia italiana è “filologia per la filologia”, è amore della filologia e non del logos; ma proprio questo eccesso le consente di andare al di là del logos. In Italia la circolazione conta enormemente più dei messaggi, il movimento più delle idee, la trasmissione più del sapere. Il pensiero della differenza che in Germania nasce da una prospettiva teologica, in Francia da una prospettiva artistico-letteraria, è invece in Italia strettamente connesso con l’attenzione alla storia e al linguaggio”. In ciò consiste l’interesse e il significato mondiale di una via italiana alla problematica filosofica della differenza, la quale si rivela la più adatta a comprendere i fenomeni di trasmissione delle culture che sono oggi in atto su scala planetaria” ( [16])

Il “crollo della mente” è avvenuto nella ripetizione nella fascinazione reiterata delle pubblicità così una serie di ripetizioni ci ha condotto a fare a meno del controllo sulla nostra vita: tutto dev’essere cominciato così. Poco a poco ci siamo fusi con i nostri organi di risonanza tecnologici, ovvero con display, cellulari, iphones e social network.

Il linguaggio nella tempesta

Quale linguaggio sta costruendo la nostra civiltà all’inizio del terzo millennio? O forse più che di linguaggio è più appropriato parlare di quale protocollo linguistico stiamo usando per decostruirci? In che lingua parla il nostro sistema nervoso allorchè ci ha mostrato che la nuova presenza può raccogliere e coagulare intorno ad una nuova ipostasi della mente, materiale psichico per forgiare nuove identità e nuove esternità? L’immagine del mondo, filtrata attraverso la scenologia delle macchine, e dei social network, essendo un’immagine estetico/sintetica, oltre che liquido/virtuale, non è decodificabile. Ora, l’importante non è capire se queste immagini estetico/sintetiche siano vere o false ovvero naturali o non, una simile distinzione non ha più alcun senso, quanto lo scegliere esplicitamente una cornice di riferimento per il nostro sistema di valori.

Probabilmente il tipo di percezione che si attiva nella ricezione delle prescrizioni/ordini degli organi di risonanza deve fare a meno del linguaggio perché non sono rappresentazioni relative al vecchio inventario eidetico/concettuale che devono giungere ai nativi del web, ma sensazioni liquide senza definizione. Il linguaggio è una pelle che riveste il mondo; nelle “parlate” e nella prosodia esistono vari livelli di realtà del mondo. Ora se il linguaggio si scioglie il mondo perde la sua forma? E quale forma acquisisce?

Noi tutti non siamo più materiale per una società, siamo tutti liquidi e “lontani” gli uni dagli altri e siamo “lontani” anche da noi stessi, ma al tempo stesso, la “liquidità” del nostro pensiero rende la nostra contiguità una leggendaria avventura di ricerca dell’altro come “isola” o forse meglio come “onda” da riconoscere.

Non crediamo più nella grammatica e con il suo tramonto si è eclissata la parola come evocazione di una sintassi della soglia per entrare o ritornare in un mondo solido retto dalle architetture della mente. Ora non abbiamo nessun organo per il conoscere, ma abbiamo organi di risonanza, inorganici e tecnologici. Alcuni di essi sono: My space, Wikipedia, Linux, Second life, You tube.

Il dialogo diventa il passare attraverso la parola per dissolverla in quanto tale, lo svuotarla di ogni significato razionale e renderla liquida o appartenente ad un ordine semantico differente. “Del resto le funzioni del tessuto cerebrale, anche quello relativo alle aree preposte al linguaggio, non sono definitive e forse, dando dei “programmi” di sviluppo diversi, sono possibili organizzazioni diverse. Sarebbe sbagliato infatti pensare che, qualunque fosse la neurologia della coscienza, essa sia fissata per sempre.”

Si può parlare di un fondamentalismo tecnettronico per quanto riguarda la struttura di pensiero e di linguaggio che ha condotto al crollo della mente? Esiste un’analogia tra il fondamentalismo teocratico e quello tecnettronico? Si può ipotizzare che esista una convergenza tra i due tipi di fondamentalismo, basata sulle stesse routines neurofisiologiche che concorrono alla formazione di uno spazio mentale aniconico liquido e non supportato dall’architettura della mente teoretica Occidentale? E se le lingue semitiche prive dell’articolazione delle vocali nella loro rigidità e complessità stratificata, rimandassero a visioni implicanti gli stessi protocolli operativi relativi alla pratica dell’uso delle nuove tecnologie della comunicazione? La cura degli himam nell’osservanza della giusta prosodia della parola scritta nel Corano, potrebbe essere la via che conduce alla sufficiente liquidità del pensiero per aprire le porte della percezione su spazi sacri a partire dall’attivazione di aree del cervello particolari.

Dagli studi di Julian Jaynes su “il crollo della mente bicamerale”. “Sappiamo che le differenze degli emisferi, nella funzione cognitiva, riflettono le differenze tra Dio e uomo. Per esempio, l’emisfero destro, forse come gli dei, vede un significato nelle parti, solo all’interno di un contesto più ampio: esso guarda alla totalità. L’emisfero sinistro o dominante, come il lato umano della mente bicamerale, concentra invece la sua attenzione sulle parti.”

L’avvento del pensiero del sentire liquido, e il crollo della mente nei nativi del web potrebbe essere letto come un inconsapevole tentativo di pareggiare il vantaggio delle culture orientali dovuto al fatto che il loro pensiero è rimasto orale, analogico e liquido?

Organi di risonanza

La nostra percezione del tempo è cambiata. Oggi il tempo è breve, veloce senza passato e senza futuro, per noi che pervadiamo tutto lo spazio che sente ( [17]) in ogni punto della rete. Siamo presenti in ogni punto, siamo già là mentre ci stiamo andando, precediamo il feed back e dalla nostra posizione possiamo dunque vedere che la storia è finita e s-terminata. Cosa rimane?

Noi sentiamo in ogni punto della rete che sente, e questo sentire si dispiega come pensiero liquido e onni-presente. Nella esternità della rete le cose i fenomeni vanno definiti e descritti, ma non essendoci più una mente costruita secondo canoni architettonici ecco che si rende necessaria l’esistenza di organi di risonanza che raccolgono le informazioni, le smistano, definiscono e danno il senso della continuità e della coerenza. I social network assumono questa funzione e questo significato, ma non sono solo quelli ad avere questa funzione: anche tutti gli apparati soft della tecnologia, iphones, cellulari, e display in generale, hanno la stessa funzione.

Il tempo comunque, ha avuto storia dal momento in cui, i mezzi per attraversare lo spazio, compresi i mezzi di comunicazione che ne scavalcano la vastità, ovvero lo rendono pervaso dalla nostra presenza liquida, ci hanno consegnato una sovrabbondante quantità di tempo da descrivere e utilizzare. “La storia del tempo ebbe inizio con la modernità. Di fatto, la modernità è, più di ogni altra cosa, la storia del tempo: la modernità è il tempo nell’epoca in cui il tempo ha una storia” ( [18]).

In questo “tempo” la mente è crollata determinando anche la fine dell’uomo teoretico e l’egemonia dell’emisfero sinistro. In questo “tempo” il “sentire” ha acquisito la modalità del pensiero che pensa e che forgia una nuova esternità percorsa da un uomo orale, senza mente che muove la sua esistenza in una modalità digitale che ha tuttavia le caratteristiche della dimensione analogica.

Open source

Open source può essere assunto non solo come una modalità politico/economica di circolazione delle informazioni ma anche e soprattutto come un protocollo che indica un nuovo pensiero, una nuova sorgente d’informazione. Le informazioni dei sensi pensano per noi che non abbiamo più la mente e le informazioni non fanno più capo ad una mente e ad un’architettura della mente. Le informazioni sono sorgenti aperte perché hanno spalancato le chiuse del linguaggio e il pensiero liquido del sentire, scende giù con la sua propria acqua investendo le cose di un volto nuovo. Il destino che ci sta coinvolgendo appartiene ad una condizione singolare e forse siamo quelli che stanno andando via e devono chiudere la porta dietro di sé. La società attuale sta abbandonando il luogo dove c’era la mente e gli esseri umani si trovano alla mercè di forze che li attirano da tutte le parti e alle quali hanno consentito di disegnare una configurazione nuova dalla quale poter sconfiggere la mente e non invecchiare, né ammalarsi, né morire più.

L’architetura della mente è un peso troppo gravoso e a sbarazzarsene è stato prima il corpo. Il corpo nel quale ci troviamo contiene i concetti fondativi del nuovo spazio ch’esso implica ed in cui si muove gia’ pur senza averne consapevolezza, divenendo visibile nei punti di ibridazione in cui il fantasma di attuazione autopoietica s’incontra con il medium che lo evidenzia in una configurazione congruente.

Pensare senza un cervello

Stiamo attivando un nuovo centro di coscienza e questo nuovo centro è il pensiero del sentire. Noi percepiamo ma lo facciamo passando per punti o configurazioni percettive “esterne” a noi e questo passaggio esterno fa si che lo spazio diventi senziente e prenda il posto della coscienza.

Probabilmente il pensiero del sentire attraversa vari “organi” di risonanza che possono essere animali o vegetali o elettronici e macchinici, anche inorganici o minerali. Questi “organi” diffondono il pensiero del sentire in forme sconosciute agli uomini e può darsi che ci troviamo in un periodo di formazione di nuove visioni del mondo e il pensiero del sentire sosta su protocolli percettivi non ancora conosciuti.

E’ in queste nuove configurazioni percettive che gli eventi che vediamo, si formano e prendono corpo: è là, che gli occhi vestono la “realtà” con abiti nuovi che ci sorprendono impedendoci di controllare queste modalità sensoriali che accadono e ci rivestono del loro “accadere” in uno spazio che sente e che pensa per noi la realtà.

Tutte le informazioni che circolano nella noosfera, prima o poi tornano “giù” da noi, ma molti di noi, pur agendole, non le comprendono. Quelle informazioni sono state pensate e percepite, sentite da occhi e orecchie elettronici. Sembra paradossale ma quel pensiero del sentire che pure era nostro e che ci torna dall’etere, per noi è pressochè inutile perché incomprensibile a causa della complessità e intensità dei tanti fenomeni che ha colto.

Per supplire all’assenza di informazioni da parte della mente, si rende necessario un sentire artificiale, pilotato dall’esterno dai cosiddetti organi di risonanza, dai quali dipendiamo come individui. Siamo alla mercè degli imperativi collettivi che corrono sui sentieri dei social network. Procedere sulla scena di un sentiero fatto di consapevolezza (di risonanza) che si dispiega in uno spazio “nuovo”, mentre ci trasmette descrizioni fondamentali sulla nostra vita sconosciuta, costituisce un’offerta allettante. Questa offerta non va accettata oltre un certo limite.

Entrare a far parte del paesaggio che sente, richiede una grande disciplina ed insieme una grande immaginazione, poiche’ dobbiamo dare un nome e un volto a cose, fatti, oggetti mai visti prima, ma soprattutto i nostri sensi devono aver imparato a pensare per riuscire a distinguere il punto d’intersezione, dove il varco tra la vecchia visione del mondo e la nuova, si apre e si accede all’accesso. Siamo condotti al varco verso la scena consapevole dalle macchine, dunque conta immensamente essere prudenti, perche’ quella che si apre dinnanzi a noi e’ una scena di guerra.

Le nuove tecnologie hanno determinato uno spostamento della nostra consapevolezza sul limite esterno del nostro corpo che confina con la scena circostante, determinando, in questo modo, un’ amalgama tra il se’ e l’esternita’. L’accesso a questo limite si accompagna alla perdita della sfera sociale e/o linguistica. Riuscire a trasferire la consapevolezza del nostro corpo quotidiano all’esternita ’tramite le tecnologie e’ un compito difficile e pericoloso. In sostanza si tratta di usare la consapevolezza come un elemento dell’ambiente dopo essersi disancorati dal linguaggio.

Essere un’amalgama che sente, deve configurarsi come un esercizio di autoconoscenza nel quale e’ possibile riconoscere il paesaggio come scena della nostra nuova presenza liquida, nella quale e’ impossibile descrivere cio’ che accade, perche’ il linguaggio e’ inadeguato a costruire sintatticamente una configurazione congruente. Dobbiamo capire che siamo ormai gli ordinatori dei luoghi senza luogo della rete.

Noi, il vuoto intelligente, dobbiamo rivestirci coscientemente di spazio per entrare nel nuovo spazio. Tra noi e l’esternità non c’è più distanza ma continuita’: noi siamo il luogo che sente, e siamo anche il fluire lungo quello spazio. Il crollo della mente, la fine dell’identità, l’eclissarsi del soggetto il suo annegamento nel pensiero liquido-moderno, nonchè lo scorazzare tra i vari SE’ che i social network ci forniscono, pone il problema relativo al governo e alla transizione eventuale da certe condizioni d’esistenza ad altre, da un autostato ad un altro.

Com’è possibile discernere tra autenticità e finzione, tra simulazione e indeterminazione in maniera tale da riconoscere l’avvento del nuovo? Nello spazio che sente abbiamo l’obbligo di configurare l’esistenza come un esercizio di autoconoscenza, di una realtà che nelle modalità di trasmissione/manipolazione tramite i media è diventata illusionistica da un lato, e ipernaturalistica dall’altro.

Occorrono molte ripetizioni, molte appercezioni, prima che magari, un incidente di trasmissione ci dia il sentore che qualcosa è cambiato, che una nuova serie di “oggetti” e di percezioni si presenta ai nostri sensi e un nuovo pensiero scruti un’altra contrada dell’esternità.

Il pensiero liquido ci viene incontro e forse ci dice qualcosa di noi che non riusciamo a capire fino in fondo. Il pensiero del sentire è frutto dell’interazione tra le forze della natura, per la nascita di una nuova specie. La “vecchia” umanità potrebbe aver lasciato il suo sentire rendendo obsolete le “vecchie” visioni del mondo.

Ora un nuovo sentire sviluppa il suo pensiero in seno al quale sarà suscitata la nascita di un nuovo tipo di uomo, ma non sappiamo quando avverrà.

Dalle neuroscienze acquisiamo delle conoscenze che possiamo usare come ipotesi esplicative sul fatto che anche i nostri organi fisici diffondono il pensiero del sentire in forme sconosciute. “Il sistema nervoso non elabora l’informazione che proviene dal mondo esterno ma, al contrario, genera un mondo nel processo della cognizione. I cosiddetti “organi di risonanza”, attraverso cui passa il pensiero del sentire potremmo anche essere noi stessi, il nostro stesso corpo potrebbe essere un organo di risonanza attraverso cui il pensiero del sentire brilla e scruta il nuovo spazio.

Noi potremmo anche essere nient’altro che il grembo che accoglie il pensiero del sentire. Dalla biologia sappiamo che potremmo ospitare i transiti di vere e proprie strutture cognitive, cioè di pezzi del cervello, ed essere “attraversati” da messaggeri molecolari che usano il corpo come metonimia dell’informazione. e a questo proposito è interessante citare i risultati della ricerca fatta da Candace Pert ( [19]) e dai suoi colleghi del National Institute of Mental Health in Maryland. Questi ricercatori identificarono in un gruppo di molecole, i peptidi, i messaggeri molecolari che facilitano le comunicazioni fra sistema nervoso e sistema immunitario.

Pert e i suoi colleghi hanno scoperto infatti che questi messaggeri interconnettono tre sistemi distinti - il sistema nervoso, il sistema immunitario e il sistema endocrino- in una singola rete. Secondo la concezione tradizionale, questi tre sistemi sono separati e hanno funzioni diverse. Il sistema nervoso, costituito dal cervello e da una rete di cellule nervose che attraversa tutto il corpo, è la sede della memoria, del pensiero e delle emozioni. Il sistema endocrino, costituito dalle ghiandole e dagli ormoni, è il principale sistema di regolazione dell’organismo, che controlla e integra vari funzioni corporali. Il sistema immunitario, costituito dalla milza, dal midollo osseo, dai nodi linfatici e dalle cellule immunitarie che circolano nell’organismo, è il sistema di difesa del corpo, responsabile dell’integrità dei tessuti e adibito al controllo e della cura delle ferite e dei meccanismi di riparazione dei tessuti.

A questa separazione dei tre sistemi corrispondono tre distinte discipline per il loro studio: le neuroscienze, l’endocrinologia e l’immunologia. Le recenti ricerche sui peptidi, hanno però dimostrato in modo assai evidente che tali separazioni concettuali non sono altro che una deformazione storica che non può più essere mantenuta.

Secondo Candace Pert, i tre sistemi devono essere considerati come un’unica rete psicosomatica. I peptidi, una famiglia di sessanta o settanta macromolecole, furono studiati originariamente in altri contesti, attribuendo loro nomi diversi: ormoni neurotrasmettitori, endorfine, fattori di crescita e così via. Ci vollero molti anni per giungere a riconoscere che essi costituiscono un’unica famiglia di messaggeri molecolari. Questi messaggeri sono brevi catene di aminoacidi che si attaccano a recettori specifici; i recettori si trovano in abbondanza su tutte le cellule del corpo. Collegando fra loro le cellule immunitarie, le ghiandole endocrine e le cellule del cervello, i peptidi formano una rete psicosomatica che si estende in tutto il corpo.

Percepire è “pensare” le cose e in un certo senso generarle. Secondo la teoria di Santiago la cognizione non è una rappresentazione di un mondo indipendente, predeterminato, ma consiste piuttosto nell’enazione ( [20]), cioè nel generare un mondo.

Il pensiero del sentire emerge anche in altri ambiti, per esempio nelle neuroscienze e nella biologia. Le ricerche di Candace Pert permisero dunque di identificare in un gruppo di molecole, i peptidi, i messaggeri molecolari che facilitano le comunicazioni fra sistema nervoso e sistema immunitario ponendo in rilievo che il sistema nervoso non ha una struttura gerarchica come si riteneva in precedenza: “I globuli bianchi sono pezzetti di cervello che si diffondono per il corpo quindi sono elementi cognitivi direttamente in azione e come tali, essi sono il pensiero del sentire. La cognizione è un fenomeno che si estende in tutto l’organismo, operando per mezzo di una intricata rete chimica di peptidi che integrano le nostre attività mentali, emozionali e biologiche. In questo caso quindi, il sentire si esplica e agisce mentre pensa. La “realtà” fu inventata in Grecia intorno ad uno spazio circolare che fu in seguito chiamato “orchestra” e insieme alla “realtà” si prese coscienza anche della mente che doveva sostenere quella realtà.

Da quel momento la “realtà” andò per così dire in onda sulla base di un’abdicazione della percezione diretta da parte dell’uomo. Non abbiamo mai più saputo com’era veramente il mondo e non lo sappiamo ancora oggi. Era sufficiente pensare senza cervello e la realtà andava in onda rendendo il “pensare” una semplice speculazione metafisica. I media elettrici ed elettronici in grado di spostare l’accento dal visivo all’uditivo, avrebbero agito determinando una nuova tribalizzazione, dopo i mutamenti detribalizzanti che McLuhan ha attribuito alla natura discontinua e visiva dell’alfabeto e della scrittura.

Il silenzioso pensiero del sentire, ri-emerge oggi con grande forza per cui ritorna ciò che eravamo. Non avevamo più potuto accadere come quegli esseri formati su quel silenzioso pensiero del sentire. Che il sentire abbia un pensiero è oggi l’accadere di ciò che era nascosto nella tecnologia e non sappiamo ancora perché esso si sia posto davanti e prima dell’intelletto e della razionalità. Che cosa significa sentire in questa epoca è dunque la domanda che è legittimo porsi.

Il sentire si emancipa dall’uomo che lo ha provato e dispiega il “suo” pensiero del sentire, che non prescinde dall’uomo, ma lo riconsidera come uno degli elementi della visione o della percezione: Il pensiero del sentire ci svelerà chi siamo e chi siamo stati. Il sentire è un circuito autoeccitato che genera l’osservatore, che lo genera con l’osservazione: esso è legato alla circolarità interpretativa dell’evento e tramite questa circolarità, la natura, nella forma dell’uomo, comincia a conoscere se stessa.

Forse il pensiero del sentire è sempre esistito: esso è una sorta di procronismo che ha in sé esattamente come la conchiglia, la registrazione di come in passato ha risolto i problemi di struttura. Nel passato remoto dell’umanità può essere esistita una dimensione di “sensorio collettivo” o una sorta di coscienza bicamerale per lasciare libera la linea per il linguaggio con gli Dei.

I TAG - Il riepilogo dei tag

Il vero pensiero liquido che noi pensiamo, è diverso dal pensiero che noi esprimiamo a parole. E’ infatti per aderire al “vero” pensiero liquido che il linguaggio sta per essere abbandonato a favore del pensiero del sentire che però, per esplicarsi, deve appoggiarsi ad una base. Non essendoci più la struttura architettonica della mente e della vorstellung, i media fanno da sostituto.

Il “pensiero del sentire” non è immediatamente fruibile; esso è sconosciuto perché intenso e stratificato e per aprirlo bisogna riattualizzarlo attraverso la ripetizione. Il disvelamento delle condizioni in cui questo pensiero si dà e si attiva, è legato al caso: un giorno, in uno di quei giorni vissuti per intero senza la mente, l’oggetto pensato tante volte dal sentire dei nostri sensi, si “aprirà” e mostrerà la sua vera essenza nel ripercorrimento del ricordo della sua epifania. Quando si verificherà questo evento, ci ricorderemo di CHI eravamo veramente.

I tag sono oggi probabilmente la “voce” in differita e lontana del Dio (ovvero dell’emisfero destro governato dalle divinità dei social network come organi di risonanza che ci dicono che cosa dobbiamo fare) che tracciano le linee guida per una sorta d’inventario descrittivo trasversale della realtà.

I tag sono chiavi, superchiavi o metachiavi delle pagine web. Esse presuppongono un accurato lavoro di definizione dell’argomento trattato, ma inevitabilmente, essi sono anche una sorta di negativo da cui si può risalire alla configurazione del fruitore, per cui la loro funzione interseca anche l’antropologia, da qui la loro trasversalità.

In un certo senso i tag sono il negativo del pensiero del sentire, sono il feed back del rovescio della trama che ritorna ma con l’abito dell’intelligibilità. I Tag forse costituiscono il DNA noetico-linguistico e da essi si può risalire alla forma della mente che li ha costituiti. Probabilmente i tag ci aiuteranno ad andare “altrove” e fuggire, quando le macchine occuperanno la maggior parte del pensiero razionale, sempre se saremo ancora in grado di percepire la minaccia celata dietro questa eventualità.

Quando tutto sarà occupato dal “sentire delle macchine”, un concetto, un contenuto che sarà rimasto fuori dalla classificazione e risparmiato, perché magari era in sintonia con gli spazi non toccati dalle mutazioni della coscienza, ci porterà al pensiero silenzioso del sentire senza l’ausilio del cervello? Chi penserà questo pensiero sarà portato fuori dall’emergenza del mondo pervaso dalla logica e dagli algoritmi delle macchine e dunque dalla rappresentazione del mondo o peggio ancora, dal loro governo del sociale, se, nel frattempo, si sarà affermato prevalendo su quello umano.

Rimemorazione

Il pensiero del sentire non è immediatamente fruibile, esso è sconosciuto perché intenso e stratificato e per “aprirlo” bisogna riattualizzarlo attraverso la ripetizione. Uno dei modi in cui la “ripetizione” viene praticata nelle società Occidentali intensivamente, è dato dalla pubblicità che percorre e scruta continuamente gli stessi messaggi, fino a che uno di essi si “rompe” e il pensiero del “sentire” divenuto liquido, cola via, pronto a scorrere nella rete dei canali dei cellulari e degli iphone. Possiamo ipotizzare che quando una di queste “percezioni” si rompe, inizia a formarsi una configurazione che potrebbe dare inizio ad una nuova realtà? Come si farà a riconoscere l’avvento del nuovo?

C’erano state già avvisaglie di questo processo di cambiamento e di rottura del velo di maia della falsa realtà? Ecco per esempio cosa scrivevano i situazionisti: “Nel 1958 su “Le Monde” si può leggere: “ Ci troviamo al centro dello spettacolo e lo viviamo in quanto ne siamo parte integrante”. Il rafforzamento del potere illusionistico del cinema ha prodotto un’inversione compiuta della vita, quell’arte centrale della nostra società che si presenta da quel momento come “un sostituto passivo dell’attività artistica unitaria oggi possibile”. I situazionisti sostenevano la necessità di cambiare e abbattere tutto ciò che teneva in piedi il regno coerente della miseria. “occorreva cambiare tutto con una lotta unitaria o niente. Occorreva raggiungere le masse, ma intorno a noi il sonno. (...) Non si contesta mai davvero un’organizzazione dell’esistenza senza contestare tutte le forme di linguaggio che a quell’organizzazione appartengono. Ciò che era immediatamente vissuto, riappare fissato in lontananza, iscritto nei gusti e nelle illusioni di un’epoca, e spazzato via insieme ad essa. (...) Abbiamo bisogno di creare la star. E’ la miseria del bisogno, è la vita spenta e anonima che vorrebbe allargarsi alle dimensioni di una vita da cinema. La vita immaginaria dello schermo è il prodotto di questo bisogno reale”( [21]).

E oggi forse un bisogno reale scaturente da zone nuove della nostra interiorità, ci ha veramente indicato la strada verso la vita governata dal pensiero del sentire che ci ha portato in un universo liquido e sconosciuto in cui sembriamo essere diventati “cose” che vivono in un movimento che per il momento produce solo smarrimento ed erramento in un non-luogo senza più direzione.

Alla ricerca di nuovi ripostigli per la coscienza