MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!

domenica 31 dicembre 2006.

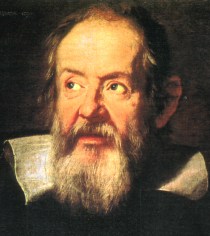

- Aristotele fu un uomo, vedde con gli occhi, ascoltò con gli orecchi, discorse col cervello. Io sono un uomo, veggo con gli occhi, e assai più che non vedde lui: quanto al discorrere, credo che discorresse intorno a più cose di me; ma se più o meglio di me, intorno a quelle che abbiamo discorso ambedue, lo mostreranno le nostre ragioni, e non le nostre autorità (Galileo Galilei)

Per Giandomenico Boffi, ordinario di Algebra, la scienza dei numeri apre più di uno spiraglio alla plausibilità di un Ente trascendente

Matematica e mistero

«Da questa attività creativa dell’uomo emerge quasi un potere predittivo nei confronti della realtà, che rimane sconcertante»

di Antonio Giorgi (Avvenire, 22.11.2006)

Trovare l’equazione fondamentale della vita, oppure quella che esprime l’essenza dell’universo? Dare una risposta numerica - magari formulata in codice binario - agli interrogativi esistenziali dell’uomo del XXI secolo? Individuare la formula della felicità, del benessere, della salute, della coesistenza tra i popoli? «Via, non diciamo sciocchezze. La matematica non può spiegare ogni cosa e perfino nel dominio del razionale è ancora da dimostrare la possibilità di matematizzare tutto. Però la matematica è una scienza che va coltivata, strumento prezioso al servizio dell’uomo». Pronunciate da un matematico.

Il professor Giandomenico Boffi, ordinario di algebra all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, queste parole possono essere interpretare come un modo di tirare l’acqua al proprio mulino, di svolgere una sorta di attività promozionale per una branca dello scibile che vede diminuire - in Italia e non solo - il numero dei cultori. E si capisce perché: «Studiarla - sottolinea Boffi - è attività faticosa che richiede un impegno razionale molto serio non disgiunto da una buona dose di fantasia, creatività, perfino senso estetico. Oggi i giovani preferiscono altro, purtroppo».

Eppure adesso la matematica può vantare di avere dalla sua nientemeno che il Papa. Intervenendo al recente Convegno ecclesiale di Verona Benedetto XVI l’ha esaltata come sublime creazione dell’intelligenza umana e chiave di lettura di un universo strutturato in maniera intelligente in modo che esista corrispondenza tra la ragione soggettiva e la ragione oggettivata nella natura, espressioni entrambe di un’unica intelligenza originaria «comune fonte dell’una e dell’altra».

«Che la matematica sia pura creazione della mente umana è un fatto largamente condiviso», dice Boffi. «Desta perciò meraviglia l’eccezionale efficacia che questa scienza ha dimostrato nel consentire da un lato l’interpretazione della realtà e dall’altro l’intervento concreto, anche tecnologico, su di essa. La matema tica è una delle poche cose universali che noi sperimentiamo, e già questo è sorprendente. Lo è ancora di più il fatto che l’universo risponde in qualche modo alle nostre sollecitazioni basate sugli strumenti matematici. Da questa attività creativa dell’uomo emerge quasi un potere predittivo nei confronti della realtà, il che è alquanto sconcertante». Il professore ricorda James Maxwell e i suoi studi sull’elettromagnetismo, l’intuizione dello scienziato di inserire nelle equazioni un termine in più non per ragioni ispirate da esperienza fisica ma per simmetria. Un audace azzardo, «ma successivamente è stato accertato che quel termine in più corrispondeva alle onde radio». Fu come se il reale, per qualche arcano motivo, si fosse adattato alla speculazione teorica del ricercatore scozzese.

«È naturale che io apprezzi le argomentazioni portate dal Papa al Convegno di Verona», continua Giandomenico Boffi. «Nella misura in cui non si è ancora riusciti a giustificare l’indubbia consonanza verificabile tra una creazione della nostra mente, la matematica, e una realtà data a prescindere da noi, diventa legittimo ipotizzare l’esistenza di un Ente superiore intelligente che si pone alla radice tanto della realtà che ci circonda, quanto della nostra stessa mente. Arriviamo anche noi a chiederci con il Santo Padre se non debba esservi un’unica intelligenza originaria, in quanto ammetterne l’esistenza spiega questa consonanza. Galileo diceva - il Papa lo ha ricordato - che il libro della natura è scritto in linguaggio matematico, quindi conoscendo la matematica possiamo leggerlo. In effetti l’idea che abbiamo oggi è un po’ più cauta: la scienza elabora modelli matematicamente strutturati che hanno sicura attinenza con la realtà (altrimenti le auto non funzionerebbero, le astronavi non potrebbero volare), però da qui a dedurre che il mondo è fatto esattamente come il modello ce ne corre. Ai fini del nostro discorso tuttavia non cambia nulla: il dato fondamentale è che esiste i n qualche modo una sintonia tra la mente e la realtà esterna alla mente, sintonia che si spiega bene con l’esistenza di Qualcosa che sta sopra e che unifica».

Siamo davanti ad una consonanza che già il fisico Wigner descriveva con i termini calzanti di sorpresa e mistero, espressioni che Boffi fa proprie ragionando a sua volta del rapporto tra la mente umana, i frutti della mente e la realtà che ci sta attorno. Che conclusione trarre, se non quella, obbligata, che «tutto ciò apre uno spiraglio alla plausibilità dell’idea di Dio?». Diventa di conseguenza arbitrario sostenere «che la nostra fede nel Creatore è un atto completamente irrazionale». La riflessione si concentra sulla relazione tra fede e scienza, fede e intelligenza. «La fede cristiana attribuisce grande importanza all’intelligenza. È una fede che ha bisogno dell’intelligenza e Dio, in ultima analisi, è un’intelligenza amante, una ragione capace di amare. Dentro la matematica troviamo tutte le prospettive per un ampliamento della razionalità».

E anche qualcosa di più, a ben guardare. Oltre ad esprimere la plausibilità dell’idea di Dio, la scienza che Boffi professa fornisce probabilmente anche un elemento a favore dell’esistenza dell’anima. «L’uomo è l’unico essere capace di fare matematica. L’esistenza di attività umane precluse al mondo animale corrobora la plausibilità di una differenza qualitativa tra l’uomo e le altre specie. Riconoscerla, significa dare plausibilità all’idea di un elemento di trascendenza».

Benedetto XVI: Logos e natura

Proprio alla matematica Papa Ratzinger ha dedicato un passaggio nel suo discorso ai partecipanti del Convegno di Verona, lo scorso 19 ottobre. «La matematica», sottolineava il Pontefice, «come tale è una creazione della nostra intelligenza: la corrispondenza tra le sue strutture e le strutture reali dell’universo - che è il presupposto di tutti i moderni sviluppi scientifici e tecnologici, già espressamente formulato da Galileo Galilei con la celebre affermazione che il libro della natura è scritto in linguaggio matematico - suscita la nostra ammirazione e pone una grande domanda. Implica infatti che l’universo stesso sia strutturato in maniera intelligente, in modo che esista una corrispondenza profonda tra la nostra ragione soggettiva e la ragione oggettivata nella natura. Diventa allora inevitabile chiedersi se non debba esservi un’unica intelligenza originaria, che sia la comune fonte dell’una e dell’altra. Così proprio la riflessione sullo sviluppo delle scienze ci riporta verso il Logos creatore». Un approdo, questo, che per Benedetto XVI può riaprire una razionalità atrofizzatasi nel tempo: «Viene capovolta la tendenza a dare il primato all’irrazionale, al caso e alla necessità, a ricondurre ad esso anche la nostra intelligenza e la nostra libertà. Su queste basi diventa anche di nuovo possibile allargare gli spazi della nostra razionalità, riaprirla alle grandi questioni del vero e del bene, coniugare tra loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi propri e della loro reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza dell’intrinseca unità che le tiene insieme. È questo un compito che sta davanti a noi, un’avventura affascinante...».

Sul tema, nel sito, cfr.

FESTIVAL DELLA MATEMATICA 2009. Salvare il mondo con i numeri....

FESTIVAL DELLA MATEMATICA 2009. Salvare il mondo con i numeri....

ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?

ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?

Non è il caso di ripensare i fondamenti?!

Non è il caso di ripensare i fondamenti?!

EV-ANGELO E "MALA-EDUCAZIONE"!!!

EV-ANGELO E "MALA-EDUCAZIONE"!!!

Lo spirito di Assisi e la lezione del "presepe"

Lo spirito di Assisi e la lezione del "presepe"

Con la morte di Giovanni paolo II, il Libro è stato chiuso

Con la morte di Giovanni paolo II, il Libro è stato chiuso

L’Ev-angelo non è un "messaggio" di "mammasantissima"!!!

L’Ev-angelo non è un "messaggio" di "mammasantissima"!!!

PER NON DIMENTICARE

Abiura di Galileo Galilei

Abiura di Galileo Galilei

Letta il 22 giugno 1633

Letta il 22 giugno 1633

Io Galileo, fìg.lo del q. Vinc.o Galileo di Fiorenza, dell’età mia d’anni 70, constituto personalmente in giudizio, e inginocchiato avanti di voi Emin.mi e Rev.mi Cardinali, in tutta la Republica Cristiana contro l’eretica pravità generali Inquisitori; avendo davanti gl’occhi miei li sacrosanti Vangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro che sempre ho creduto, credo adesso, e con l’aiuto di Dio crederò per l’avvenire, tutto quello che tiene, predica e insegna la S.a Cattolica e Apostolica Chiesa. Ma perché da questo S. Off.o, per aver io, dopo d’essermi stato con precetto dall’istesso giuridicamente intimato che omninamente dovessi lasciar la falsa opinione che il sole sia centro del mondo e che non si muova e che la terra non sia centro del mondo e che si muova, e che non potessi tenere, difendere ne insegnare in qualsivoglia modo, ne in voce ne in scritto, la detta falsa dottrina, e dopo d’essermi notificato che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, scritto e dato alle stampe un libro nel quale tratto l’istessa dottrina già dannata e apporto ragioni con molta efficacia a favor di essa, senza apportar alcuna soluzione, sono stato giudicato veementemente sospetto d’eresia, cioè d’aver tenuto e creduto che il sole sia centro del mondo e imobile e che la terra non sia centro e che si muova; Pertanto volendo io levar dalla mente delle Eminenze V.re e d’ogni fedel Cristiano questa veemente sospizione, giustamente di me conceputa, con cuor sincero e fede non fìnta abiuro, maledico e detesto li sudetti errori e eresie, e generalmente ogni e qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla S.ta Chiesa; e giuro che per l’avvenire non dirò mai più ne asserirò, in voce o in scritto, cose tali per le quali si possa aver di me simil sospizione; ma se conoscerò alcun eretico o che sia sospetto d’eresia lo denonziarò a questo S. Offizio, o vero all’Inquisitore o Ordinario del luogo, dove mi trovarò.

Giuro anco e prometto d’adempire e osservare intieramente tutte le penitenze che mi sono state o mi saranno da questo S. Off.o imposte; e contravenendo ad alcuna delle dette mie promesse e giuramenti, il che Dio non voglia, mi sottometto a tutte le pene e castighi che sono da’ sacri canoni e altre constituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate.

Così Dio m’aiuti e questi suoi santi Vangeli, che tocco con le proprie mani. Io Galileo Galilei sodetto ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obligato come sopra; e in fede del vero, di mia propria mano ho sottoscritta la presente cedola di mia abiurazione e recitatala di parola in parola, in Roma, nel convento della Minerva, questo dì 22 giugno 1633.

Io, Galileo Galilei ho abiurato come di sopra, mano propria.

- “Il 12 febbraio 1633 il Pontefice ordinò alla Terra di fermarsi; un’esternazione inaudita alla quale il Santo Padre fu indotto dalle folli affermazioni e dalla ostinazione di un maestro di scuola, Galilei. (...) Tre anni durò la sosta, tre anni durante i quali il detto insegnante di scuola restò in prigione” (Oskar Panizza, L’Immacolata Concezione dei Papi, 1893).

- I PAPI E LA SCIENZA NELL’EPOCA CONTEMPORANEA, A c. di M. S. Sorondo, PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE [«Nuovi Lincei»] /JACA BOOK, 2009.

Sul tema, nel sito, si cfr.:

FLS

Forum

-

> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... NELL’ARTISTICO "SPAZIOTEMPO" DEL "TONDO DONI" DI MICHELANGELO, IL "PRESEPE" NEL "GRAN NAVILIO" DEL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI".18 marzo 2024, di Federico La Sala

"LO #ZODIACO DELLA #VITA" E LA #FILOLOGIA DEL #RINASCIMENTO: NELL’ARTISTICO #SPAZIOTEMPO DI #MICHELANGELOBUONARROTI, UNA "RILETTURA" DELLE FIGURE DI "MARIA" E "GIUSEPPE" E DELLA LORO #RELAZIONE CON LE "#SIBILLE" E I "#PROFETI" DELLA "#SACRAFAMIGLIA".

- ARTE, ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, FILOSOFIA E TEOLOGIA. Una nota a margine di una "scheda" della Galleria degli Uffizi *

DAL #LAOCOONTE (ROMA, 1506) AL #TONDODONI (FIRENZE, 1506-1508). NELLA "STORICA" LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E NELLA "NARRAZIONE" DELLA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA), CON DUE PROFETI E #DUE SIBILLE, #MICHELANGELO "INDICA" LA PARADIGMATICA #NASCITA "ETERNA" DEL #FIGLIO DI "MARIA E GIUSEPPE" NEL TEMPO.

*

- "SAPERE AUDE!" (#KANT2024): DOMANDA. Come mai gli esperti della Galleria degli Uffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!. Non è meglio con #Dante, e, con "#Virgilio" e "#Beatrice", proseguire il cammino oltre "#Ulisse", e oltre "Paolo" ed "Enea", e, con le sibille e i profeti, uscire dal tragico LETARGO (Par. XXXIII, 94)?!

- #19MARZO #21MARZO #25MARZO #25DICEMBRE ...

NOTE:

- STORIAELETTERATURA #ARCHEOLOGIA E #ARTE: IL LAOCOONTE.

- ANTROPOLOGIA "BIBLICA", #STORIAELETTERATURA, E #FILOLOGIA "EV-ANGELICA". Per#Dante, il #profeta #ReDavide ("colui che l’arca traslatò di villa in villa", Pd XX 39) e la #SibillaCumana dicono della #Virgo "desponsata viro cui nomen erat #Ioseph, #dedomoDavid et nomen virginis #Maria"(Lc. 1, 27), non altro!

- FISICA E "METAFISICA CONCRETA" (#KANT2024): LA #LEZIONE DI #GALILEO #GALILEI E LA #QUESTIONE DELLO #SPAZIOTEMPO. Sul tema, si cfr. il brillante contributo di Roger Penrose, "LA #STRADA CHE PORTA ALLA #REALTÀ" ("THE #ROAD TO #REALITY. A Complete Guide to the Laws of the Universe", 2005).

- Metaphysics #Mathematics. Galileo (Keplero: "Vicisti, Galilaee") e il "#presepe" del #gran_navilio del "#Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" (1632): "Da quando un #Bambino nacque in una #mangiatoia, è #dubbio che un #Evento di così grande importanza abbia prodotto così poco scompiglio" (A.N. Whitehead).

-

>GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... La teologia è la madre di ogni fantascienza (di Stefano Jorio)16 ottobre 2023, di Federico La Sala

La teologia è la madre di ogni fantascienza

Teologia e pensiero scientifico sono opposti o complementari? La ricerca della trascendenza può collaborare alla ricerca?

di Stefano Jorio (L’Indiscreto, 13/10/2023)

Uno dei primi uomini a scrivere quel che oggi chiameremmo un romanzo di fantascienza fu l’astronomo Giovanni Keplero. Il nome evoca un’aura favolosa in chiunque abbia frequentato le scuole superiori: Keplero è insieme a Galilei il convalidatore e perfezionatore della tesi eliocentrica. Scoprì che l’orbita dei pianeti è in verità ellittica, dimostrò che il loro moto non uniforme è reale e non solo apparente; con la «terza legge» mise in relazione tra loro, tramite il comune riferimento al Sole, le velocità dei pianeti sulle diverse orbite. Tutto questo fa di lui un protagonista della rivoluzione scientifica e un padre fondatore, dotato in quanto tale di una qualità eroica perché per fondare il nuovo dovette lottare contro il vecchio: in questo caso la tradizione religiosa, metafisica e oscurantista, fedele fino alla malafede all’autorità di Aristotele e delle Scritture, che aveva nella Chiesa un difensore potente e pericoloso. Forse a causa di tale qualità eroica, le due grandi forze nate dalle rivoluzioni borghesi della modernità - la tradizione liberale e quella marxista, accomunate da scientismo e razionalismo come strumenti del Progresso - hanno sempre mostrato di Keplero un’immagine parziale come in certe genealogie degli avi, depurata da ogni elemento che potesse comprometterne la rispettabilità. Come però sanno gli storici davvero dotati di senso storico, possiamo rendere giustizia al passato solo smettendo di mutilarlo come rudimentale annuncio del presente.

Tra questi storici fu Paolo Rossi: nel suo libro La nascita della scienza moderna in Europa (1997) mostrò che nei primi decenni del XVII secolo le strade della metafisica, della mistica e della scienza non erano separate, e che alcuni degli uomini che cominciarono a indagare matematicamente le leggi del cosmo e il moto dei pianeti trovarono utili e sensate anche la metafisica platonica e la teologia cristiana. Nell’esporre l’ipotesi eliocentrica Copernico menzionò il Corpus Hermeticum, nel quale il divino Uno neoplatonico viene pensato tramite la metafora del Sole, e ascrisse l’immobilità di quest’ultimo alla sua natura divina; nello sforzo di dimostrare le «ragioni fisiche e metafisiche» del sistema copernicano, convinto della «mirabile corrispondenza fra le tre cose immobili nell’universo e le tre persone della Trinità», Keplero non soltanto rese complementari rigore matematico e misticismo numerico, osservazione del cosmo e Scrittura, ma presentò i risultati del proprio lavoro come rivelazioni divine, tanto che venne ignorato da Bacon, guardato con diffidenza da Galilei, e le sue leggi diventarono «scientifiche» solo quando Newton mostrò che descrivevano con esattezza i moti dei pianeti intorno al Sole.

Che nel sapere del XVII secolo l’indagine della natura potesse seguire sentieri ritenuti oggi incompatibili con la scienza è mostrato dal racconto fantastico-scientifico Somnium, seu opus posthumum de astronomia lunari. Scritto da Keplero nel 1609, pubblicato dal figlio nel 1634, esso ha un valore soprattutto simbolico ai fini della presente riflessione: nell’epoca in cui metafisica e teologia cominciavano a spegnersi, un astronomo che non escludeva il ricorso a strumenti conoscitivi di lì a poco proibiti sentì il bisogno di esplorare l’ignoto anche per via immaginativa e poetica. Non fu il solo: per tutto il XVII secolo vennero scritti «romanzi di fisica» (come si diceva allora) che impiegavano le recenti scoperte nel campo dell’astronomia, dell’ottica e della medicina per raccontare - facendo seguito alla tesi bruniana degli infiniti mondi possibili - mondi che come quello pensato dalla metafisica erano «altri» o «paralleli» al nostro. Francis Godwin, The man in the Moone (1638); Cyrano de Bergerac, Histoire comique des états et empires de la Lune (1656); Pierre Borel, Discours nouveau prouvant que les astres sont des terres habitées (1657); Margaret Cavendish, Description of a new world (1666); Bernard de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes (1686). Questi racconti hanno in comune due cose: da un lato segnano il passaggio dal genere rinascimentale dell’utopia (i cui orizzonti, pur aprendo lo spazio di un altrove, restavano terrestri) a quello moderno e tuttora attuale della fantascienza interplanetaria; dall’altro espongono con semplicità al vasto pubblico della stampa preoccupazioni che dovettero essere assillanti nei decenni in cui si compiva il passaggio tra due diverse epoche. Nelle parole di Paolo Rossi: «Dalla tesi della pluralità dei mondi abitati emergevano domande inquietanti: qual è il senso della vicenda della caduta e della redenzione, del peccato originale e del sacrificio di Cristo, se la Terra, che è la grande scena ove si svolge questo grande dramma, è solo uno fra i molti mondi? Se ci sono più mondi e molti di essi sono abitati, il Salvatore avrà redento anche quei mondi?» Rispetto a tutto questo Fontenelle fu forse il primo a esprimere lo “sgomento cosmico” nichilista che avrebbe ispirato tanta letteratura moderna: «un universo così immenso che mi ci perdo. Non so più dove mi trovo. Io sono un niente. Il nostro mondo è terrificante nella sua insignificanza,» dice la protagonista degli Entretiens.

Sulla luna gli alberi parlano oppure sono tre volte più grandi, i «lunari» si nutrono di fumo e sono «più veloci dei cammelli», respirano lentamente e sanno nuotare. Ci sono spiagge, equinozi, «zone astronomiche analoghe alle vostre», una fauna dalle dimensioni enormi e dalla crescita assai rapida. I lunari non conoscono omicidi, odiano il vizio e vivono nell’amore. L’elenco potrebbe proseguire: qui ci interessa però che accanto a queste caratteristiche che finiscono per fare degli altri pianeti una copia bizzarra ma omogenea del nostro, nei romanzi di fisica del XVII secolo troviamo anche un’alterità radicale, ontologica, che la fantascienza continuerà a proporre fino ai nostri giorni. Un modo d’essere costitutivamente misterioso perché trascende il mondo fisico e non è dunque indagabile in base ai principi (causalità, spazio, tempo, numero, principio di non contraddizione) secondo cui conosciamo e dobbiamo conoscere la natura. Questa alterità ontologica viene descritta, per esempio da Francis Godwin, con parole che ricordano da vicino quelle della metafisica e della mistica: «un colore mai visto nel nostro mondo terreno e dunque impossibile da descrivere [...] e da concepire [...] Solo questo posso dirne, che era il più glorioso e dilettevole che si possa immaginare». È «un grande mistero» che sulla luna i cadaveri non vadano in putrefazione, che gli abitanti cadano in un sonno mortale («this sister of death») e si risveglino dopo tredici giorni. Lo stesso Keplero, raccontando un Somnium, entrò in un dominio dell’esperienza in cui non valgono la ragione e il principio di identità (e in cui l’astronomo Duracotus è figlio di una maga come lo era lui); la narratrice della Description di Margaret Cavendish arriva al «Blazing World», il Mondo Splendente, attraversando un «labirinto quasi impenetrabile» dopo il quale la Luna viene presentata, come ha scritto Mary Baine Campbell nel suo Wonder and Science (1999), «come un Altro Mondo; non, o non solo, uno specchio, ma un vero Altro» che è al tempo stesso «perfettamente visibile quasi ogni notte» («ciò che è invisibile e insieme ciò che è più visibile», si dice nel Corpus Hermeticum dell’Essere); «otherness by and for the Other», precisa Campbell con un’espressione che potrebbe ben tradurre il kath’auto, lo sfuggente essere «per sé» dell’ontologia dei Greci. Un essere a sé, costitutivamente inafferrabile perché non riconducibile ad altro che - essendo a noi noto - potrebbe aiutarci a definirlo: Giorgio è un uomo, l’uomo è un animale, l’animale è un vivente, il vivente è un ente, l’ente... è, l’essente è essente, non lo si può più definire tramite le categorie della logica perché non ci sono più categorie disponibili. La lingua come pensiero logico arriva qui alla fine delle proprie risorse.

A partire dai romanzi di fisica, mano a mano che la metafisica perdeva il suo ruolo apicale di guida delle scienze e veniva respinta come secolare menzogna, la modernità vide una crescita ininterrotta dei racconti sull’«altra dimensione», o dimensione «parallela», con autori e percorsi che uno storico del genere potrebbe catalogare esaurientemente accanto a quelli della rassicurante fantascienza “cartesiana”, ambientata in un altrove solo apparente. Mano a mano che il sapere dimenticava il pensiero dell’essere e si addentrava nel nichilismo, la fantascienza - ma come vedremo anche la stessa scienza - immaginò in modo allegorico e quasi clandestino, con maggiore o minore consapevolezza, una “realtà” inquietante perché di essa possiamo sapere solo che è. Resta inspiegabile, resiste all’indagine, tanto che i racconti di fantascienza parlano volentieri di un’«entità». Qualcosa di simile dovette intendere Platone quando per primo diede speciale significato filosofico al termine οὐσία (nella lingua comune «i beni», «le sostanze») che crea un sostantivo femminile dal participio presente del verbo essere; così Aristotele quando ne fece un elemento centrale della propria ontologia. Tanto che la traduzione italiana letterale e oggi più sensata di οὐσία è proprio «entità». Nel pensiero di Platone l’οὐσία è immateriale ed efficace come per la scienza moderna la forza di gravità; in Aristotele le determinazioni categoriali di un ente sensibile (genere, peso, dimensione) sono tutte detraibili, tutte accidentali, e quanto resta alla fine sarà un’«entità». Un puro essere che è, accade, e solo per questo, stando “sotto”, può “sorreggere” gli accidenti e le corrispondenti predicazioni (sub-stantia in latino, in italiano «sostanza», è appunto uno dei termini con cui la tradizione filosofica tradusse οὐσία). È in questo allarmante senso “fantascientifico” - il fallimento irrimediabile delle risorse conoscitive umane davanti a un Ignoto - che l’essere, come scrisse Heidegger all’inizio di Essere e tempo, «per il suo nascondimento sospinse e mantenne nell’inquietudine il filosofare degli antichi» (la bella traduzione è di Pietro Chiodi). In questo stesso senso, sempre in Essere e tempo, l’angoscia è via d’accesso privilegiata allo svelamento dell’essere.

Prendiamo un testo fantascientifico a noi relativamente vicino, un romanzo (e film) dal valore paradigmatico: Solaris di Stanislaw Lem, pubblicato nel 1961 e filmato nel 1972 da Andrej Tarkovskij. Entrambi, con poche discrepanze, raccontano la storia di uno psicologo (la professione è solo apparentemente incongrua) inviato in missione su una stazione spaziale da cui arrivano segnali anomali e preoccupanti. La stazione orbita intorno al pianeta Solaris, oggetto di una secolare quanto inconcludente esplorazione scientifica e definibile a detta di alcuni - con un’ipotesi che non può essere confermata né rifiutata - come una «sostanza pensante». I vertici scientifici e militari del programma ascoltano increduli i rapporti degli astronauti, classificano come allucinazioni quei confusi racconti di giardini con alberi e sentieri fuggevolmente creati dall’oceano gelatinoso del pianeta, di giganteschi bambini nudi che nuotano nello spazio: anche perché le immagini girate dagli astronauti per comprovare queste loro visioni mostrano solo delle nuvole. Quei rapporti «non corrispondono alla realtà», sono fatti da gente «senza alcuna qualifica scientifica»: si valuta l’opportunità di abbandonare il progetto perché Solaris, nonostante tutti gli sforzi, resta un mistero. Lo psicologo Kelvin dovrà capire cosa sta accadendo sulla stazione spaziale (restano solo tre membri degli iniziali ottanta dell’equipaggio) e in base a questo decidere se sospendere l’intero programma oppure proseguire con l’attività di ricerca.

Solaris è ai nostri fini un caso speciale e privilegiato: da un lato il pianeta pensante e misterioso funziona come una Trascendenza sostitutiva, elaborata dalla fantascienza in un’epoca convinta che l’essere sia in realtà niente e che la Trascendenza (fraintesa come secondo mondo e «al di là» cristiano) sia una vecchia e ormai insostenibile favola; dall’altro romanzo e film mettono consapevolmente in scena l’oblio della Trascendenza nel progressivo dispiegarsi del pensiero razionalista: il pianeta Solaris è un’allusione al Sole divino, Essere e Uno della tradizione neoplatonica, di Copernico e Keplero; la «solaristica» (l’indagine dell’essere del mondo naturale) è arrivata secondo gli scienziati a un punto di stallo a causa del «fantasticare di alcuni irresponsabili» che hanno eretto «una montagna di fatti irrelati e incoerenti»; «tutto ciò che sappiamo di Solaris è negativo», argomentano i positivisti fautori della sospensione del programma, e aspirando a distruggere quanto non possono capire suggeriscono di bombardare l’oceano di Solaris con delle radiazioni. L’io narrante racconta esplicitamente nel romanzo come l’incessante metamorfosi del pianeta pensante sia per alcuni un’«incarnazione dell’Essere», l’attività di «un cervello immane, in anticipo di milioni di anni rispetto allo sviluppo della nostra civiltà; qualcosa come uno “yogi del cosmo”, un saggio, onniscienza divenuta forma [...] inadeguata all’immaginazione umana». Arrivato in orbita, Kelvin scopre che i tre uomini superstiti e ormai quasi pazzi vengono visitati con regolarità da misteriose presenze umane, presto anche lui verrà visitato da una figura identica a sua moglie, morta da tanti anni; le presenze (gli enti, quanto l’uomo percepisce e ama) sono apparentemente originate dall’interazione di Solaris con l’uomo stesso, eliminarle con mezzi ordinari è impossibile perché dopo una breve assenza ritornano. Solo la tecnologia (un apparecchio «annichilatore») permetterà di sbarazzarsene in modo definitivo.

- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO

-

> GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... La teologia è la madre di ogni fantascienza (di Stefano Jorio)16 ottobre 2023, di Federico La Sala

- CONTINUAZIONE DEL POST PRECEDENTE E CONCLUSIONE

- La teologia è la madre di ogni fantascienza

- Teologia e pensiero scientifico sono opposti o complementari? La ricerca della trascendenza può collaborare alla ricerca?

- di Stefano Jorio (L’Indiscreto, 13/10/2023)

[...]

[...]Secondo una metafora da sempre importante per la metafisica, possiamo immaginare le infinite «entità» dell’ontologia greca risultanti dalla sottrazione di tutte le determinazioni, anche le dimensioni e la massa, come punti di irradiazione di luce o di energia. Punti di essere. Come i punti della geometria razionale euclidea sono solo intuibili, non definibili, e non hanno massa; come gli elettroni della meccanica quantistica sono senza essere in un luogo (nelle parole del fisico Carlo Rovelli: «gli elettroni [...] si materializzano in un luogo, con una probabilità calcolabile, quando sbattono contro qualcos’altro. [...] Quando nessuno lo disturba, [un elettrone] non è in alcun luogo preciso. Non è in un luogo»). Essendo puri punti di essere, non sono più differenziabili tra loro: sono uno stesso omogeneo essere in essere. Questo universale essere in atto senza dimensioni e senza confini è la Trascendenza: un salto, certo, che da un lato non ha nulla di “soprannaturale” perché l’essere in essere è un evento del mondo quanto un gatto o una pietra; dall’altro invece è anche soprannaturale perché l’essere non è una «cosa» del mondo fisico, indagabile con la lingua e la logica. È onto-logicamente diverso dall’essere delle cose del mondo. È un accadere simultaneo e universale. Come la forza di gravità, per essere non ha bisogno di materia, dimensioni e collocazione spaziale: ma non è nemmeno più «di gravità»: è, senz’altro. L’Uno è l’essere in essere del mondo come pluralità infinita. Prima che un «concetto logico» (la categoria mentale più generale e astratta) è essere che attua se stesso, essere in atto che fin dai primi fisico-teologi greci (e poi in Platone, in Plotino, nell’ermetismo rinascimentale) coincide con la forza ordinatrice dell’universo, attività di pensiero - anziché di attrazione - alla quale l’uomo, in quanto pensante, partecipa. In questa prospettiva lo stesso cosmo è un ente consenziente che nel suo moto regolare, indice ed espressione di un’anima razionale, si conforma alla legge «divina».

Di tutto questo parla Solaris, il racconto sul pianeta-«entità» pensante; di questo parla - in modo per lo più inconsapevole - la fortunata narrativa popolare “distopica” sia nel senso peggiorativo del prefisso (negli scenari totalitari creati da un Potere invisibile e ubiquo l’Essere-luce, poi Dio cristiano onnipotente e provvidenziale, si riduce all’umano e si perverte, emana una luce nera); sia nel senso dispersivo-separativo del prefisso proprio delle distopie che hanno il loro archetipo nel romanzo Picnic sul ciglio della strada, scritto nel 1972 dai fratelli Strugackij e filmato (di nuovo da Tarkovskij) nel 1979. Evitando di determinare il proprio referente narrativo come fa invece la distopia totalitaria, mettendo in scena territori ignoti e proibiti, animati da una presenza invisibile, indubitabile e al tempo stesso ambigua, l’epoca nichilista continua a esprimere la propria nostalgia di un essere che misteriosamente e puramente è, ed è pensante, senza per questo essere volitivo né agente in modo meccanico. Raccontando un’«alterità» presente e insieme sfuggente, in cui addentrarsi a proprio rischio con l’aiuto di una guida dai tratti sciamanici (lo stalker del titolo), l’epoca che ha bandito l’Essere e la Trascendenza in quanto menzogne può ancora, quasi per scherzo, pensarli. Allo stesso modo, nel Fedone platonico, Cebète (che non si fida dei ragionamenti filosofici sull’immortalità dell’anima) dice a Socrate:

- vedi di persuaderci e di farci coraggio; o meglio, non come se s’avesse paura noi: perché c’è forse, anche dentro di noi, un fanciullino, ed è lui che ha di questi sgomenti. Tu dunque fai in modo che muti animo questo fanciullo, e si persuada a non aver paura della morte come dell’Orco.

- Bene, disse Socrate, bisogna fargli l’incantesimo a codesto fanciullo, ogni giorno, finché non siate riusciti a incantarlo totalmente.

Nel finale del dialogo, parecchie pagine dopo questo scambio di battute, Socrate farà davvero l’incantesimo all’allievo disperato per la vicina morte del maestro: racconterà («Si dice così») che dopo il giudizio le anime dei morti arrivano nell’Ade, dove aspettano «il tempo che devono aspettare». L’anima impura se ne va errando tutta sola; l’anima pura, trovati per compagni gli dèi, andrà ad abitare in «molti e mirabili luoghi» sulla «terra» che in verità è una cosa del tutto diversa da quella che immaginiamo noi. È un mondo fatto di grandi cavità che noi abitiamo senza accorgercene, credendo anzi di abitare in alto, sulla superficie: «ma essa la vera terra si libra pura nel cielo puro dove sono le stelle», e se - come pesci che salgono alla superficie dell’acqua - fossimo capaci di levare il capo dalle cavità che abitiamo, vedremmo anche «le ben superiori bellezze di lassù». Il mondo è iridescente, splendido, «uno spettacolo di spettatori beati», con viventi che abitano sulle rive dell’aria come noi su quelle del mare: e «anche il sole, la luna e le stelle sono visti da questi uomini direttamente quali sono in realtà». Socrate descrive ancora il Tartaro e i suoi quattro fiumi, racconta del premio e del castigo per le anime, la loro ripartizione nei diversi luoghi infernali secondo una tecnica classificatoria che verrà ripresa da Dante nella Divina Commedia (gli omicidi, i violenti contro il padre...). Dopo avere ricordato che da un lato sarebbe sciocco ostinarsi a sostenere che le cose stiano proprio così, dall’altro che giova fare tali incantesimi, Socrate conclude la sua favola con le parole: «Orsù dunque, state quieti e siate forti». Di lì a poco beve la cicuta.

Nei secoli del nichilismo europeo la fantascienza, o una certa parte di essa, ha fatto l’incantesimo: mentre il sapere ufficiale mutilava la filosofia e la riduceva a inutile custode delle questioni di metodo, mentre la mistica e le esperienze estatiche venivano dileggiate o guardate con crescente e severo sospetto, un genere “minore” produceva quei racconti che per rassicurare i bambini nominano l’innominabile e visualizzano l’invisibile Entità. Immaginava (con tutto ciò che l’Entità può avere anche di inquietante) quella teologia illustrata, “per tutti”, che - nell’impossibilità di proporre le due vie maestre ma elitarie della metafisica e dell’estasi mistica - allude e gioca, conforta e appaga senza peraltro pretendere che le si creda fino in fondo. Al mitologico spazio interstellare della fantascienza, alle sue storie di viaggi, di ricerche in terre sconosciute e di ritorni con doni magico-tecnologici, capaci di sospendere le leggi del mondo sensibile, potrebbe applicarsi in questo senso ciò che Heinrich Zimmer scrisse del ciclo arturiano medioevale:

- Merlino abita la “foresta incantata”, la “valle del non ritorno”, che è la terra della morte, il volto oscuro del mondo. La foresta magica è sempre piena di avventure. Nessuno può entrarci senza smarrire la strada. Ma il prescelto, l’eletto che sopravvive ai suoi pericoli mortali, rinasce e ne esce come un uomo nuovo. La foresta è da sempre un luogo di iniziazione.

Non sappiamo se Isaac Newton amasse la mitologia, è certo che non scrisse romanzi di fantascienza: ma già a partire dalla seconda edizione dei Principi (1713) reintrodusse la causa finale aristotelica nello studio della natura. «Questa elegantissima compagine del Sole, dei pianeti e delle comete non poté sorgere senza la presenza di un Essere onnipotente e intelligente,» scrisse, tanto che Leibnitz - già in lite con lui per la paternità del calcolo infinitesimale - lo accusò di avere riportato la fisica alle «qualità occulte» della Scolastica. Questa esplicita presa di posizione circa la causa della gravitazione universale aprì la strada nel Settecento al teismo degli illuministi; la progressiva pubblicazione dei suoi manoscritti alchemici e teologici arricchì e sfumò ulteriormente tra il XVIII e il XIX secolo la sua figura di padre della fisica classica, provocando malessere in molti custodi della purezza “razionale” della rivoluzione meccanicista. «Alla morte di Newton, la Royal Society rifiutò di acquisire i suoi manoscritti di argomento religioso e li restituì alla famiglia con la raccomandazione di non mostrarli ad alcuno» (P. Rossi); lo stesso rifiuto venne opposto dal British Museum e dalle università di Cambridge, Harvard, Yale, Princeton. In quei manoscritti c’era qualcosa di intollerabile per la scienza moderna, al punto che John Maynard Keynes - venutone in possesso nel 1936 - definì Newton «l’ultimo dei maghi» anziché il primo degli scienziati moderni. La mole straordinaria dei manoscritti postumi, una ventina di volumi, ha da allora alterato presso gli specialisti l’immagine dello scienziato positivo, rigoroso e razionalista: in essi Newton parla di cicli cosmici, di un mondo che «non può essere uscito dal caos a opera delle semplici leggi di natura»; sostiene la necessità di un «principio attivo» che conservi in vita l’universo e riprende il tema ermetico della grande e perduta Sapienza delle origini.

Che restituita alla sua verità storica la figura di Newton ricordi quella dei primi fisico-teologi greci è cosa in fondo ovvia, dal momento che i filosofi greci furono uomini di scienza che studiavano con interesse la natura; per questo motivo avrebbero trovato inconcepibile abbandonare un’indagine così poco “soprannaturale “ e “metafisica” come quella che verte sull’essere in essere del mondo (lo stesso termine «metafisica» venne del resto coniato dopo la morte di Platone e Aristotele). Non è la fisica di Empedocle e Anassimandro a essere “imperfetta” perché ancora priva di rigore metodico, non è l’astronomia di Keplero e Newton a ospitare indebite “tentazioni irrazionali”: al contrario, è stata ed è tuttora la scienza moderna nichilista ad avere tradito e mutilato l’indagine sull’essere, inebriata da quanto le appare fin dalla sua nascita come un dominio completo del mondo. Non è più abbastanza audace da tentare altre strade, resta al sicuro tra i propri sudditi-oggetti. Ma il pensiero dell’essere, come ogni rimosso, si insinua clandestinamente nella ricerca: la Trascendenza della fisica relativistica è l’essere “prima” del Big Bang, la realtà inconoscibile che viene postulata dall’esistenza storica dell’universo. Di essa la scienza sa solo che nulla ne può dire: è un’alterità ontologica, una dimensione dell’essere per la quale non valgono la casualità, il tempo e lo spazio, il principio di non contraddizione. “Prima” del Big Bang le leggi dell’universo non valgono perché solo con esso sono nate; determinare cosa abbia prodotto la misteriosa «singolarità» del Big Bang è impossibile, la ricerca deve astenersi. È il gesto che inaugura ogni metafisica, il riconoscimento della Trascendenza: ma dopo averlo compiuto, la scienza chiude con sollievo la porta che aveva aperto e si volge agli oggetti del mondo come al solo lecito fine del sapere; come se l’universo, nascendo con il Big Bang, avesse istantaneamente sostituito l’«altro» essere e preso il suo posto per relegarlo nel passato. Se però la Trascendenza avesse un posto nello spazio e potesse appartenere al passato, l’altra dimensione sarebbe in realtà solo adiacente, sarebbe parte di uno svolgimento. È la grande aporia della relatività, rispetto alla quale il sapere ufficiale ha spesso mantenuto una posizione di sorprendente indifferenza.

Negli ultimi tre decenni, applicando la meccanica quantistica all’indagine delle fasi iniziali dell’universo, la fisica ha cercato di aggirare la propria aporia: ha «scoperto che l’estensione dello spazio-tempo non è necessariamente limitata da una singolarità iniziale, e le domande circa il possibile stato dell’Universo prima del Big Bang sono pienamente legittime e ben poste. [...] Secondo i modelli della cosmologia delle stringhe, all’epoca del Big Bang l’Universo non era un neonato ma una creatura piuttosto vecchia, nel mezzo di un’evoluzione dalla durata probabilmente infinita» (M. Gasperini, The Universe before the Big Bang, 2008). Presentando il Big Bang come una transizione tra due fasi, sostituendo al progresso storico lineare un ciclo eterno in cui epoche di «vacuum» si alternano ad epoche di mondo nel permanere di «alcune proprietà geometriche come la curvatura dello spazio-tempo», la teoria delle stringhe cerca di conoscere l’Ignoto ridimensionandolo: adattandolo preventivamente alla ragione lo colloca nel tempo e nello spazio come intermezzo tra Universo e Universo anziché “prima”. In questo dimentica, nichilisticamente, che il Tutto è parziale se non comprende il suo essere in essere, l’infinito inavvicinabile e sempre qui perché il suo «oltre» non è spaziale o temporale; e paragona all’ingenua indagine degli antichi il vecchio «modello standard» relativistico che ponendo un non plus ultra al sapere induceva a «identificare i limiti della nostra conoscenza attuale con una barriera naturale, come se la natura avesse posto un definitivo, non oltrepassabile cancello nel punto del Big Bang» (Gasperini).

È paradossale che il sapere degli antichi venga visto come una barriera alla conoscenza da parte di una fisica che si è sbarazzata dell’Essere del mondo; da parte di una scienza che nascendo con Copernico, Keplero e Newton aveva saputo concepire il progresso anche come una rinnovata attenzione alla perduta sapienza del passato.

Che da secoli l’Occidente rimuova il pensiero dell’essere significa in fondo proprio questo: nel constatare la propria impotenza, anziché contemplare, sollecitare o frequentare modalità conoscitive complementari, la scienza estende il dominio della ragione rendendo semplicemente “ancora ignoto” l’inconoscibile; e interdice come disonesta ogni altra possibile ricerca della Trascendenza come se l’inizio dell’universo o un’eterna alternanza di fasi potessero annichilire l’essere. Formula davanti al limite e all’ulteriorità il proprio non plus ultra, toglie la chiave nel senso di Luca, XI, 52: «Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l’avete impedito». In questo senso il meccanicismo positivista razionalista è una forma di oscurantismo.

-

> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA ---- COSMOLOGIA. Convegno su "Eternità tra spazio e tempo: dalla coscienza al cosmo". Una sintesi dell’intervento di Piero Benvenuti.16 maggio 2022, di Federico La Sala

Cosmologia.

Sull’eternità anche la scienza è davanti a un atto di fede

Multiversi e universo circolare sono teorie che non possono essere provate sperimentalmente. Per uscire dall’impasse serve un approccio che faccia propri i metodi della filosofia e della teologia

di Piero Benvenuti (Avvenire, domenica 15 maggio 2022)

- Pubblichiamo una sintesi dell’intervento che l’astrofisico Piero Benvenuti terrà al convegno "Eternità tra spazio e tempo: dalla coscienza al cosmo", organizzato dall’Università di Padova e dalla Facoltà teologica del Triveneto, in programma a Padova dal 19 al 21 maggio. Tra gli altri interverranno i premi Nobel Roger Penrose e Gerard t’Hooft.

Sin dall’emergere della coscienza, l’umanità si è confrontata con l’evidente temporalità della propria vita terrena contrapposta all’esistenza di un cosmo irraggiungibile e apparentemente eterno. La regolare ripetizione dei fenomeni celesti, dai più semplici, come l’alternarsi del giorno e della notte o delle fasi lunari, sino ai più complessi, come il ripetersi ciclico delle eclissi ogni 18 anni o il moto di precessione delle costellazioni che richiesero secoli di accurate osservazioni per essere rivelati, testimoniavano una immutabilità cosmica nel tempo che sta alla base del concetto di eternità. Anche da questo confronto nasce l’aspirazione della coscienza umana a superare il limite imposto dalla morte fisica, immaginando la possibilità di proseguire o quantomeno di conservare la propria esperienza in un’altra dimensione simile, se non addirittura coincidente con l’atemporalità o eternità del cosmo.

Questo desiderio primordiale prese forma concreta nei secoli grazie, da un lato, alla visione aristotelica del cosmo, che separava nettamente il mondo terreno, mutevole e corruttibile, dall’empireo eternamente perfetto delle sfere cristalline e dall’altro alla teologia scolastica che, sposando il modello aristotelico, identificava nel cielo quasi il luogo fisico, il Paradiso, dove godere della vita ultraterrena, della vita eterna, come recita tutt’ora il Credo apostolico.

Le sfere cristalline vennero definitivamente infrante da Galilei nelle notti fatali del dicembre 1609 con le prime osservazioni del cielo con il suo cannocchiale, ma il concetto di eternità celeste rimase vivo, anche se non più sostenuto da una cosmologia comprensibile. Solamente a partire dalla metà del secolo scorso, grazie alle rivoluzionarie teorie della fisica quantistica e della relatività generale e al contemporaneo progresso tecnologico, una nuova cosmologia ha cominciato a prender forma. Sin dall’inizio il nuovo modello interpretativo rivelò la sua caratteristica fondamentale: l’universo è essenzialmente evolutivo, ha una storia che lo ha fatto passare attraverso fasi diversissime tra loro, ma tutte strettamente collegate da un processo unitario che ha prodotto entità e fenomeni di crescente complessità. Negli ultimi decenni, i nuovi sofisticati strumenti osservativi - gli eredi del cannocchiale galileiano - operanti sia da terra che dallo spazio, hanno permesso ai cosmologi di ricostruire la storia cosmica con notevole precisione lungo un periodo di ben 13,8 miliardi di anni.

Tralasciando i dettagli del modello cosmologico e soffermandoci unicamente sulla sua caratteristica essenziale, ovvero la sua evoluzione spazio-temporale, dovremmo ora riprendere l’analisi del concetto di eternità alla luce della nostra nuova interpretazione scientifica della realtà. Prima però di addentrarci nel tema, sono necessarie alcune premesse, tutte conseguenti dalla epistemologia cosmologica.

Innanzitutto dobbiamo chiederci se il metodo scientifico galileiano, che ci ha permesso di ricostruire e descrivere con successo le singole fasi dell’evoluzione cosmica e soprattutto di averne evidenziato l’evoluzione, sia veramente in grado di descrivere il cosmo come fenomeno unico e unitario. La risposta non può che essere negativa: infatti il metodo scientifico poggia sulla possibilità di ripetere l’esperimento che si vuole descrivere, eventualmente modificando le condizioni al contorno in modo da far emergere quelle regolarità che vanno sotto il nome generico di leggi fisiche. Nel caso dell’universo, tale essenziale procedimento è impossibile per l’unicità del fenomeno cosmico. Inoltre, non solo non possiamo modificare le condizioni di partenza, ma non siamo nemmeno in grado di quantificarle, il che impedisce di distinguere tra condizioni iniziali e leggi fisiche preesistenti.

Da decenni ormai i cosmologi stanno indagando la possibilità di unificare le due grandi teorie fisiche del ventesimo secolo, la fisica quantistica e la relatività generale, ma sorge sempre più prepotentemente il dubbio che l’esistenza di leggi universali - la gravità e le interazioni fondamentali - e la loro validità in ogni epoca dell’evoluzione, sia un’illazione indebita. In altre parole, anche le cosiddette leggi universali, dedotte nel presente, potrebbero essere emerse in epoche primordiali come prodotto dell’evoluzione stessa. In definitiva, un motivo in più per ammettere, con umiltà galileiana, che il metodo scientifico da solo non è adatto a descrivere la totalità cosmica e soprattutto le sue fasi iniziali.

Di fronte a questa crisi epistemologica, la cosmologia ha reagito proponendo modelli che cercano di aggirare il problema delle condizioni iniziali e dell’inizio stesso. Il nostro universo sarebbe uno dei tanti o infiniti possibili "multiversi", ognuno dei quali potrebbe aver avuto condizioni iniziali diverse e seguire quindi storie evolutive indipendenti. Oppure l’universo potrebbe avere una storia ciclica, senza un vero e proprio inizio. Teorie affascinanti e scientificamente plausibili, ma intrinsecamente non verificabili in quanto gli eventuali universi paralleli non potranno mai comunicare tra loro, così come un universo ciclico non può inviarci messaggi circa la sua precedente esistenza. Queste proposte di uscita dall’impasse cosmologico non sono scientificamente verificabili e appartengono quindi alla più ampia categoria delle teorie filosofiche e teologiche. Conseguentemente richiedono, per essere accettate, un atto di fede: torneremo a breve su questo punto.

Possiamo ora trarre una prima conclusione sul concetto di eternità: banalmente potremmo associarlo alla evoluzione cosmica che non prevede un termine temporale. Tale accostamento è però di scarso o nullo interesse, visto che l’evoluzione locale del nostro sistema solare ne prevede comunque una fine fisica, unitamente all’umanità tutta: una fine molto lontana nel tempo, quando il Sole diventerà una stella gigante e ingloberà tutti i pianeti, ma pur sempre inevitabile.

Questo concetto di durata eterna del cosmo, applicabile anche ai multiversi e all’universo ciclico, non si pone quindi in alcuna relazione con la nostra coscienza e con l’escatologia, ovvero la speranza di una sua sopravvivenza alla morte. La discussione diviene più interessante se superiamo il concetto di cosmologia scientifica, che si occupa unicamente della realtà fisica e misurabile del cosmo, e, consapevoli che l’evoluzione cosmica è unitaria e comprende nella sua storia anche l’emergere della vita biologica e della coscienza, abbracciamo il concetto di una cosmologia globale. Quest’ultima dovrà necessariamente tener conto dei risultati che il metodo scientifico ha evidenziato relativamente alle singole fasi evolutive, ma, ove questo perda, come abbiamo visto, la sua applicabilità, si avvarrà di altre epistemologie, tipicamente filosofiche o teologiche.

Il risultato non sarà quindi una singola cosmologia, ma diversi modelli cosmologici tutti aventi pari dignità veritativa. La scelta di uno di questi non sarà più obbligata da evidenze scientifiche, ma si baserà su un libero atto di fede. Potrò per esempio credere che il cosmo e la sua evoluzione, ivi compresa l’emergere della vita e della coscienza sia frutto del caso (mi trovo per caso nell’unico universo, tra gli infiniti possibili, compatibile con la vita). In questo modello, come abbiamo visto, eternità ed escatologia si trovano su piani incomunicabili. Alternativamente e, sottolineo, con uguale dignità, posso scegliere un modello nel quale il cosmo e la sua evoluzione siano frutto di un libero atto d’amore che mantiene tutta la realtà in esistenza, nell’attesa paziente che da essa emerga una coscienza che, altrettanto liberamente, voglia riconoscere tale atto d’amore e lo ricambi nei confronti del prossimo e di tutto il cosmo. La relazione che si crea in questo mutuo scambio, come conosce bene chi l’ha sperimentata con persone amate che non sono più, resiste agli insulti del tempo ed è per sempre. L’eternità comincia da qui.

Sul tema, nel sito, si cfr.:

MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!

Federico La Sala

-

> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... Scienza e filosofia: "Da quando un #Bambino nacque in una #mangiatoia, è #dubbio che un #Evento di così grande importanza abbia prodotto così poco scompiglio" (di A.N. #Whitehead).24 febbraio 2021, di Federico La Sala

-

> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. Cerchiamo di "non dare i numeri" --- Imparare a contare! Perché oggi anche la scienza ha bisogno di avere più donne (di Vittorio A. Sironi).14 febbraio 2021, di Federico La Sala

Pari opportunità.

Perché oggi anche la scienza ha bisogno di avere più donne

A livello globale riesce ad affermarsi nel mondo della ricerca non più del 30% di esponenti del genere femminile, e solo poche di esse raggiungono posizioni apicali

di Vittorio A. Sironi (Avvenire, sabato 13 febbraio 2021)

«Vogliamo incoraggiare una nuova generazione di donne scienziate per affrontare le principali sfide del nostro tempo, facendo leva sulla loro creatività e favorendo l’innovazione che le donne possono portare nella scienza». Lo ha ricordato la direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay per la celebrazione della “Giornata internazionale delle donne nella scienza” (11 febbraio).

Una ricorrenza annuale istituita dall’Onu a partite dal 2015 per promuovere e sensibilizzare l’uguaglianza di genere a favore dell’accesso paritario delle donne nella scienza. “Il mondo ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno delle donne” è il titolo-programma del manifesto delle Nazioni Unite, ben consapevoli che per trasformare e migliorare il mondo è necessaria una solida formazione scientifica, che deve essere accessibile in uguale misura agli uomini e alle donne, superando quelle differenze (e diffidenze) di genere che per troppo tempo hanno limitato alle donne l’accesso alla scienza.

Una ricorrenza annuale istituita dall’Onu a partite dal 2015 per promuovere e sensibilizzare l’uguaglianza di genere a favore dell’accesso paritario delle donne nella scienza. “Il mondo ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno delle donne” è il titolo-programma del manifesto delle Nazioni Unite, ben consapevoli che per trasformare e migliorare il mondo è necessaria una solida formazione scientifica, che deve essere accessibile in uguale misura agli uomini e alle donne, superando quelle differenze (e diffidenze) di genere che per troppo tempo hanno limitato alle donne l’accesso alla scienza.Per secoli la loro presenza nella vita pubblica - tranne poche eccezioni - è stata modesta. Solo a partire dagli inizi del Novecento il crescente ruolo dell’istruzione femminile ha permesso alle donne, sia pure in modo non facile e con fatica, di iniziare ad affermarsi in ambito scientifico. È pur vero che la storia ricorda emblematiche figure femminili del passato che hanno saputo fornire importanti contributi alla scienza.

Nell’XI secolo Trotula de’ Ruggiero è stata la prima donna medico d’Europa, prima e unica magistra della celebre Scuola medica di Salerno ad avere coltivato nella storia una “medicina per le donne”. In tempi a noi più vicini altre due figure hanno segnato nel profondo, con i loro studi, la comprensione del mondo dell’infanzia. Maria Montessori (1870-1952), una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia, ha elaborato un originale metodo pedagogico per l’insegnamento infantile, operando anche attivamente per contrastare l’analfabetismo mondiale. Anna Freud (1895-1982), figlia del padre della psicanalisi Sigmund, ha dedicato la sua vita allo studio e alla comprensione dei meccanismi psichici delle prime età della vita.

Nell’XI secolo Trotula de’ Ruggiero è stata la prima donna medico d’Europa, prima e unica magistra della celebre Scuola medica di Salerno ad avere coltivato nella storia una “medicina per le donne”. In tempi a noi più vicini altre due figure hanno segnato nel profondo, con i loro studi, la comprensione del mondo dell’infanzia. Maria Montessori (1870-1952), una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia, ha elaborato un originale metodo pedagogico per l’insegnamento infantile, operando anche attivamente per contrastare l’analfabetismo mondiale. Anna Freud (1895-1982), figlia del padre della psicanalisi Sigmund, ha dedicato la sua vita allo studio e alla comprensione dei meccanismi psichici delle prime età della vita.Per la matematica giganteggia nel XVIII secolo la figura di Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), mentre tra fine Ottocento e inizio Novecento domina la personalità di Marie Curie (1867-1934), vincitrice di due premi Nobel: nel 1903 per la fisica e nel 1911 per la chimica. Ancora però eccezioni in un mondo dominato dalla cultura e dal potere maschili. In questi ultimi decenni molte più donne hanno saputo affermarsi in ambito accademico e scientifico, anche se la loro presenza resta tuttora minoritaria.

L’ultimo rapporto “Women in science” dell’Unesco dello scorso anno evidenzia come nel mondo della scienza riesca ad affermarsi a livello globale non più del 30 per cento delle donne e che solo poche di esse riescono a raggiungere posizioni apicali. Eppure “primedonne della scienza” che hanno rivoluzionato conoscenze consolidate non sono mancate.

L’ultimo rapporto “Women in science” dell’Unesco dello scorso anno evidenzia come nel mondo della scienza riesca ad affermarsi a livello globale non più del 30 per cento delle donne e che solo poche di esse riescono a raggiungere posizioni apicali. Eppure “primedonne della scienza” che hanno rivoluzionato conoscenze consolidate non sono mancate.Emblematico in tal senso il ruolo svolto in ambito medico da due italiane. Rita Levi Montalcini (1909-2012), neurologa e premio Nobel per la medicina nel 1986 per aver scoperto il Nerve Growth Factor (fattore di crescita nervoso), con la sua tenacia scientifica ha rivoluzionato, dopo due secoli di consolidate nozioni neuroanatomiche, le conoscenze sul funzionamento del sistema nervoso centrale, ribaltando la convinzione che, a differenza di altri organi, esso fosse una struttura statica nella vita adulta e dimostrando invece uno dei principi fondamentali delle moderne neuroscienze: la plasticità neuronale, cioè la caratteristica dinamicità intrinseca del sistema nervoso che dura per tutta la vita di un individuo.

Ilaria Capua, veterinaria e virologa, attuale direttrice dell’One Health Centre of Excellence dell’Università della Florida, ha cambiato il modo di fare ricerca quando nel 2006 ha sconvolto il mondo accademico con la sua scelta di rendere di pubblico dominio la sequenza genica del virus dell’influenza aviaria. Una decisione che ha avuto notevole risonanza internazionale e ha contribuito alla diffusione dell’open access ai contributi scientifici (prima gelosamente custoditi come preziosi segreti nell’ambito dei santuari accademici della ricerca), iniziando così a promuovere una campagna internazionale a favore del libero accesso ai dati sulle sequenze genetiche dei virus patogeni, in modo da favorire e velocizzare la ricerca di mezzi e metodi per contrastarne la diffusione. Se oggi non ci fosse questa libera condivisione globale delle informazioni scientifiche inaugurata dalla scienziata italiana, certamente non si sarebbe potuto arrivare in tempi così rapidi alla realizzazione dei vaccini per sconfiggere la pandemia di Covid-19.

Ilaria Capua, veterinaria e virologa, attuale direttrice dell’One Health Centre of Excellence dell’Università della Florida, ha cambiato il modo di fare ricerca quando nel 2006 ha sconvolto il mondo accademico con la sua scelta di rendere di pubblico dominio la sequenza genica del virus dell’influenza aviaria. Una decisione che ha avuto notevole risonanza internazionale e ha contribuito alla diffusione dell’open access ai contributi scientifici (prima gelosamente custoditi come preziosi segreti nell’ambito dei santuari accademici della ricerca), iniziando così a promuovere una campagna internazionale a favore del libero accesso ai dati sulle sequenze genetiche dei virus patogeni, in modo da favorire e velocizzare la ricerca di mezzi e metodi per contrastarne la diffusione. Se oggi non ci fosse questa libera condivisione globale delle informazioni scientifiche inaugurata dalla scienziata italiana, certamente non si sarebbe potuto arrivare in tempi così rapidi alla realizzazione dei vaccini per sconfiggere la pandemia di Covid-19.Nella fisica delle particelle e in quella dello spazio, altre due donne hanno saputo dimostrare l’importanza e l’autorevolezza femminile in questi ambiti: Fabiola Gianotti, dal 2106 direttrice generale del Centro Europeo Ricerche Nucleari (Cern) di Ginevra, di recente riconfermata sino al 2025 (è la prima volta nella storia di questo ente che un direttore generale è selezionato per un secondo mandato), e Samantha Cristoforetti, ingegnere e astronauta, che con le missioni spaziali del 2014 e del 2015 ha stabilito il record europeo e il primo record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni).

Anche nell’ambito dello studio della natura nell’ultimo secolo le donne hanno svolto un ruolo di primo piano nella conoscenza dell’uomo e dei suoi stretti parenti animali. La zoologa statunitense Dian Fossey (1932-1985) - la “signora dei gorilla”, come è passata alla storia - ha contribuito in modo determinante a far conoscere le abitudini comportamentali dei gorilla di montagna del Parco nazionale dei vulcani in Ruanda, aprendo le porte a una nuova disciplina: l’etologia dei primati. Un filone di ricerca ripreso e ampliato dall’antropologa Jane Goodall con lo studio degli scimpanzé nel Parco Gombe in Tanzania, che ha portato alla comprensione del comportamento sociale di questi animali, dei loro processi di pensiero e della loro cultura. Un percorso metodologicamente non dissimile da quello pionieristico intrapreso molti anni prima da un’altra antropologa statunitense, Margaret Mead (1901-1978), applicato però alla specie umana, per illustrarne la complessità e le potenzialità individuali, mettendo in discussione i modelli culturali della sessualità alla base di ogni struttura sociale. Modelli che sono continuamente usati per costruire categorie stereotipate e per riprodurre all’infinito gerarchie di potere e ineguaglianza di diritti tra uomini e donne.

Oggi le neuroscienze forniscono un ulteriore contributo alla rivoluzione antropologica operata dalla Mead per il superamento delle discriminazioni uomo/donna. Il sesso è determinato dal fatto che un individuo è biologicamente maschio o femmina, mentre il genere è il risultato di un costrutto sociale o culturale. Altre differenze, come quelle cognitive, sono legate a una diversa organizzazione dell’encefalo nei due sessi, che però non indica la presenza di un talento più marcato negli uomini rispetto alle donne, ma semplicemente è espressione di possibili diverse modalità di funzionamento cerebrale. Nessun neurosessismo, dunque, ma una parità intellettuale tra generi che può e deve trasformarsi in positiva integrazione cognitiva. “Il futuro è delle donne” è uno slogan, ma racchiude una grande verità: pari capacità, pari diritti e pari opportunità tra uomini e donne costituiranno sempre più un vantaggio a favore di tutta l’umanità.

-

> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO....il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!! - IPAZIA, CIRILLO D’ALESSANDRIA, E UNA "BUSTINA" DI UMBERTO eCO ("iPAZZIAMMO!)..27 giugno 2020, di Federico La Sala

La bustina di minerva

Ipazziammo!

Il film ’Agorà’ di Amenabar sulla filosofa, matematica e astronoma Ipazia fatta a pezzi dal vescovo Cirillo, ha scatenato una guerra di religione e ha fatto gridare al complotto. Che non c’è

di Umberto Eco (L’Espresso, 30 aprile 2010

- Foto del film "Agorà"

È difficile che con il battage pubblicitario e la serie di dibattiti intorno al film ’Agorà’ di Alejandro Amenabar qualcuno non abbia almeno sentito nominare Ipazia. Comunque, per coloro ancora poco informati dei fatti, dirò che all’alba del quinto secolo d. C., in un impero in cui anche l’imperatore ormai è cristiano, in una Alessandria dove si scontrano l’ultima aristocrazia pagana, il nuovo potere religioso rappresentato dal vescovo Cirillo e una vasta comunità ebraica, vive e insegna Ipazia, filosofa neoplatonica, matematica e astronoma, bellissima (si diceva) e idolatrata dai suoi allievi. Una banda di parabalani, talebani cristiani dell’epoca, milizia personale del vescovo Cirillo, si scaglia su Ipazia e la fa letteralmente a pezzi.

Di Ipazia non rimangono opere (forse Cirillo le ha fatte distruggere), e pochissime testimonianze, vuoi cristiane che pagane. Tutte più o meno ammettono che Cirillo qualche responsabilità ce l’aveva. A lungo Ipazia cade nel dimenticatoio, sinché viene rivalutata dal Seicento in avanti, e particolarmente dagli illuministi, come martire del libero pensiero, celebrata da Gibbon, Voltaire, Diderot, Nerval, Leopardi, e via via sino a Proust e a Luzi, sino che diventa icona del femminismo.

Il film non è certo tenero coi cristiani e con Cirillo (anche se non cela le violenze dei pagani e degli ebrei) e si è subito diffusa la voce che le forze oscure della reazione in agguato stessero per impedirne la circolazione in Italia, così che era partita una sottoscrizione di migliaia di firme. Per quello che ho capito, la distribuzione italiana era piuttosto esitante a far circolare un film che forse avrebbe suscitato forti opposizioni da parte cattolica, compromettendone la circolazione, ma quelle firme l’hanno decisa a tentare l’avventura. Ma non è del film che voglio occuparmi (filmicamente ben fatto, malgrado alcuni vistosi anacronismi) bensì della sindrome del complotto che ha scatenato.

Navigando per Internet ho trovato attacchi cattolici, in cui si protestava contro chi voleva mostrare solo il lato violento delle religioni (ma il regista ripete che il suo obiettivo polemico era il fondamentalismo di ogni sorta), ma nessuno ha tentato di negare che Cirillo, che non era solo uomo di chiesa ma anche personaggio politico, fosse stato un duro, con gli ebrei come coi pagani. Non è un caso se santo e dottore della chiesa lo ha fatto quasi millecinquecento anni dopo Leone XIII, un papa ossessionato dal nuovo paganesimo rappresentato dalla massoneria e dai liberali mangiapreti che dominavano nella Roma dei suoi tempi. Ed è imbarazzante la celebrazione di Cirillo tenuta il 3 ottobre 2007 da papa Ratzinger, il quale loda "la grande energia" del suo governo senza spendere due righe per assolverlo da quell’ombra che la storia ha fatto pesare su di lui.

Cirillo mette a disagio tutti: su Internet trovo Rino Camilleri (già difensore del Sillabo) che a garantire l’innocenza di Cirillo chiama in causa Eusebio di Cesarea. Eccellente testimone, salvo che Eusebio era morto settantacinque anni prima del supplizio di Ipazia e quindi non aveva potuto testimoniare nulla. Dico, se si deve scatenare una guerra di religione, almeno si consulti Wikipedia.

Ma veniamo al complotto: circolano su Internet varie notizie sulla censura attuata (da chi?) per celare lo scandalo Ipazia. Per esempio si denuncia che il volume otto della ’Storia della filosofia greca e romana’ di Giovanni Reale (Bompiani) dedicato al Neoplatonismo, con notizie su Ipazia, sia misteriosamente scomparso dalle librerie. Una telefonata alla Bompiani mi ha chiarito che è vero che di tutta la serie dei dieci volumi gli unici due esauriti (e che quindi saranno ristampati) sono il sette e l’otto, certamente perché toccano argomenti come il ’Corpus Hermeticum’ e alcuni aspetti del neoplatonismo che non interessano solo chi si occupa di filosofia ma arrazzano tutti i dissennati che si impicciano di scienze occulte vero o presunte. Ma poi sono andato a vedere nei miei scaffali questo famigerato volume otto e ho visto che Reale, il quale è uno storico della filosofia e si occupa solo di testi consultabili, mentre di Ipazia non ci è rimasto nulla, dedica a Ipazia sette righe (dico sette) dove si limita a dire il poco che seriamente si sa. E allora perché censurarlo?

Ma la teoria del complotto va oltre e sempre su Internet si dice che sono scomparsi dalle librerie tutti i libri sul neoplatonismo, asineria da far sghignazzare qualsiasi studente del primo anno di filosofia. Insomma, se volete sapere qualche cosa di serio su Ipazia, cercate in linea ’enciclopediadelledonne.it’ con una bella voce di Sylvie Coyaud sul tema e, per qualcosa di più erudito, chiedete a Google ’Silvia Ronchey Ipazia’ e troverete pane (non censurato) per i vostri denti.

Il santo del giorno

Cirillo di Alessandria.

Nell’unione di due nature il fascino del cristianesimo

di Matteo Liut (Avvenire, sabato 27 giugno 2020)

Un Dio che rimane sé stesso, anche se si “mescola” con l’umanità senza svilirne l’identità profonda: è questo uno dei messaggi più affascinanti e profondi del cristianesimo. Un appello a trovare Dio nel volto del compagno di strada sapendo che comunque Egli rimane il “totalmente altro”. Non è stato facile rendere a parole il complesso concetto teologico delle due nature, umana e divina, unite nella persona di Cristo; una formulazione cui hanno contribuito padri come san Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa. Nato attorno al 370, nel 412 divenne vescovo di Alessandria, comunità che guidò fino alla morte, nel 444. Il confronto teologico vide Cirillo (difensore anche del titolo mariano di “Madre di Dio”) contrapposto soprattutto a Nestorio, la cui dottrina, basata sulla divisione tra le due nature di Cristo, fu condannata dal Concilio di Efeso del 431.

Altri santi. San Sansone, sacerdote (VI sec.); sant’Arialdo di Milano, diacono e martire (XI sec.).

Altri santi. San Sansone, sacerdote (VI sec.); sant’Arialdo di Milano, diacono e martire (XI sec.).

Letture. Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17.

Letture. Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17.

Ambrosiano. Lv 23,9.15-22; Sal 96 (97); Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42.

Ambrosiano. Lv 23,9.15-22; Sal 96 (97); Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42. -

> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!! --- Ecce Homo: la lezione di Ponzio Pilato e la memoria di Christine de Pizan, oggi.10 marzo 2020, di Federico La Sala

L’ECCE HOMO, L’8 MARZO AL TEMPO DEL “CORONA VIRUS”, E LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN ...

ALLA LUCE DEL CHIARIMENTO DEL SIGNIFICATO DELLE PAROLE DI PONZIO PILATO: “ECCE HOMO”(cfr. sopra : https://www.fondazioneterradotranto.it/2020/02/26/dialetti-salentini-piticinu/#comment-269838), si comprende meglio anche il significato delle parole di Christine de Pizan, l’autrice della “Città delle dame” : «Or fus jee vrais homs, n’est pa fable,/De nefs mener entremettable » (« Allora diventai un vero uomo, non è una favola,/capace di condurre le navi» - cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan), che dicono ovviamente non della “metamorfosi” in “vir” - uomo, ma della “metanoia” in “homo” - essere umano (su questo, in particolare, si cfr. Michele Feo, “HOMO - Metanoia non Metamorfosi”, “dalla parte del torto”, Parma, autunno 2019, numero 86, pp. 12-13).

***

ASTREA ! “IAM REDIT ET VIRGO” ...

CARO ARMANDO... RICORDANDO DI NUOVO E ANCORA IL TUO PREGEVOLISSIMO LAVORO SU- GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA (si cfr. https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/08/gli-arcadi-di-terra-dotranto-premessa-1-x/#comment-238474), E LA TUA CONNESSIONE TRA LA “PIZANA” CAPACE DI “CONDURRE LE NAVI” CON LA FIERA E NOBILE Carola Rackete, A SUO E TUO OMAGGIO, riprendo qui una breve scheda su:

- ASTREA - L’Astraea Virgo, ” vergine delle stelle “, simbolo della giustizia, abitò la terra nell’età dell’oro e la lasciò per ultima nell’età del ferro, cedendo all’iniquità ormai dominante. Il ‛ritorno di A.‘ si identifica in Virgilio con il ritorno dell’età di Saturno (” magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. / iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo demittitur alto “, Buc. IV 5-7). L’intero passo virgiliano è parafrasato in Pg XXII 70-72 Secol si rinova ; / torna giustizia e primo tempo umano, / e progenïe scende da ciel nova ; in Mn I XI 1 è riportato il v. 6 (cui segue la chiosa ‛ Virgo ‘... vocabatur iustitia, quam etiam ‛Astraeam‘ vocabant), ricordato anche in Ep VII 6 ; in Ep XI 15 il nome di A. è usato come metonimico di giustizia (http://www.treccani.it/enciclopedia/astrea_%28Enciclopedia-Dantesca%29/).

Buon 8 marzo 2020 - e buon lavoro...

-

> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA. --- IMPARARE A CONTARE "INSIEME"! La storia dei primi numeri (di Paolo Boldrini - "Mathone".28 novembre 2019, di Federico La Sala

LINGUISTICA GENERALE (SAUSSURE) E MATEMATICA (RUSSELL), E LA "CORRISPONDENZA BIUNIVOCA" SCOMPARSA. Una questione antropo-logica epocale... *

Mathone. Pillole di matematica per comprenderla meglio ogni giorno

La matematica conta: storia dei primi numeri

di Paolo Boldrini *

Leggere, scrivere e contare sono tra le attività più importanti che la nostra mente riesce a svolgere e costituiscono la base dello sviluppo umano. In questo articolo analizzeremo l’operazione di contare e il concetto strettemente legato di numero naturale. Mentre lettura e scrittura sono invenzioni relativamente recenti, diffuse a partire dal 3000 a.C. l’usanza del contare ha radici molto più antiche.

- [Foto]

- Tavola dei contenuti

1 Perchè gli uomini hanno iniziato a contare?

1 Perchè gli uomini hanno iniziato a contare?

2 Piccole e grandi quantità

2 Piccole e grandi quantità

3 Il corvo conta fino a 5

3 Il corvo conta fino a 5

4 Terzetti e numeri naturali

4 Terzetti e numeri naturali

5 Un’apparente tautologia

5 Un’apparente tautologia

6 Cosa significa contare?

6 Cosa significa contare?Perchè gli uomini hanno iniziato a contare?

Le prime tracce di conteggi risalgono addirittura al paleolitico. I principali reperti che testimoniano questa capacità sono un osso di lupo risalente al 40000 a.C e il cosiddetto osso di Ishago, risalente al 20000 a.C. Entrambi i ritrovamenti presentano delle tacche incise. Mentre per il primo non si può escludere si trattasse di una funzione decorativa; nel caso dell’osso di Ishago, l’asimmetria delle incisioni rende concordi gli studiosi nell’affermare che la finalità non fu estetica ma pratica.

- [ Foto] Osso di Ishago

Ma che cosa contavano gli uomini nella preistoria? Non è difficile immaginare quali possano essere le utilità di un tale strumento: per un cacciatore era fondamentale sapere quante lance avesse a disposizione, mentre un raccoglitore era interessato a sapere quanti frutti era stato in grado di trovare in una giornata.

In seguito, con la diffusione dell’agricoltura e dell’allevamento, divenne ancora più importante saper contare: un pastore deve conoscere esattamente la quantità di pecore nel suo gregge, altrimenti rischia di dimenticarne qualcuna! Ah di pecore e numeri naturali ne avevamo parlato anche qui Numeri Naturali: dalle pecore al concetto di numero .

Piccole e grandi quantità

Nonostante il contare abbia risposto originariamente a problemi pratici, si tratta di un’operazione astratta e tutt’altro che naturale. Essa non va confusa con la capacità di distinguere piccole quantità di oggetti; per comprendere la differenza è sufficiente un rapido esperimento.

Quanti oggetti contengono i seguenti gruppi?

- [Foto] 1

Ovviamente è molto semplice distinguere le differenze, senza la necessità di mettersi effettivamente a contare quante figure sono presenti in ogni insieme.

Questo però funziona solo con piccole quantità: prova a valutare il numero degli oggetti nei seguenti insiemi:

- [Foto] 2

In questo caso è stato certamente più difficile capire il numero “a colpo d’occhio” e probabilmente sarà stato necessario contare le forme a piccoli gruppi di due o tre elementi per avere la certezza del numero totale.

Mentre la capacità di contare sembra essere prerogativa umana, la distinzione tra piccoli gruppi di oggetti è diffusa anche in alcuni animali, soprattutto uccelli. A questo proposito è interessante riportare un racconto risalente al Settecento.

- [Foto] Corvo e matematica. I corvi sanno contare

Il corvo conta fino a 5

Un contadino voleva uccidere un corvo che aveva nidificato in cima a una torre, dentro ai suoi poderi. Ogni volta che si avvicinava, però, l’uccello volava via, fuori dalla portata del suo fucile, finché il contadino non si allontanava. Solo allora l’animale ritornava nella torre, riprendendo le incursioni sui terreni dell’uomo. Il contadino pensò allora di chiedere aiuto a un suo vicino. I due, armati, entrarono insieme nella torre e poco dopo ne uscì soltanto uno. Il corvo però non si lasciò ingannare, e non ritornò al nido finché non fu uscito anche il secondo contadino. Per riuscire ad ingannarlo entrarono poi tre uomini e successivamente quattro e cinque. Ma il corvo ogni volta aspettava che fossero usciti tutti prima di far ritorno al nido. Soltanto in sei finalmente, i contadini ebbero la meglio, infatti il corvo aspettò che cinque di loro fossero usciti e quindi fiducioso rientrò sulla torre, dove il sesto contadino lo uccise.

Stimolati da questo racconto, diversi studiosi si sono interessati dell’effettiva capacità di conto di alcuni animali, in particolare l’etologo tedesco Otto Koehler dimostrò con una serie di esperimenti che il suo corvo, Jacob era in grado di contare fino a 6, quindi al contadino per stanarlo sarebbe servita una persona in più rispetto a quelle del racconto!

Terzetti e numeri naturali

É giunto il momento di interrogarci sul vero significato del contare [**]. Fino ad ora abbiamo dato per scontato un legame tra il processo di conteggio e i numeri naturali. Essi sono talmente basilari che raramente ci soffermiamo sul loro reale significato.

L’idea, apparentemente banale, che sta alla base dei numeri naturali e di conseguenza del conteggio è che un terzetto di pecore, un terzetto di mele e un terzetto di pietre hanno una cosa in comune: il numero 3!