DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali).

Della Terra, il brillante colore

2013, nov 27*

Della Terra, il brillante colore

Il libro di Federico La Sala offre un punto di vista raro. Quello di un pensiero maschile che osserva e riflette e su alcuni pilastri del pensero filosofico occidentale in modo non neutro ma a partire dal riconoscimento della propria parzialità - di individuo e di genere.

Il libro si compone di più saggi che affondano nel profondo delle nostre radici culturali come “carotaggi” a campione. La sensazione all’inizio spaesante di saltare da un frammento all’altro in campi diversi del sapere e in momenti diversi della storia è ricomposta nel filo conduttore che pian piano si manifesta. Più che un filo conduttore teorico, la tensione etica, intellettuale, di cuore, di un essere umano in ricerca.

Nella prima parte del testo l’autore si spinge in regioni dove la religione cattolica si intreccia con la tradizione ermetica. Incontriamo Ermete Trismegisto e la grande stagione Rinascimentale poi affogata nel rigore censorio della Controriforma. Incontriamo diverse manifestazioni delle Sibille, qui visibili nella riproduzione di xilografie di Filippo Barberi (1481) - una versione inedita. Percorsi incrociati tra Kabbalah, carmelitani e profeti islamici.

Sembra di navigare su un fiume sotterraneo che congiunge Oriente e Occidente. Così arriviamo alle note su Parmenide, Freud, Kant, Rousseau - tra gli altri. L’autore offre spunti e visioni prendendoli da un bagaglio di conoscenze che spazia dalla storia della religione alla filosofia alla psicoanalisi. Si alternano luce solare e lunare. Tra le tante le citazioni, il ritmo conciso e il gesto schietto, senza pose accademiche, rendono la lettura scorrevole. Nella pennellata di Fulvio Papi nell’introduzione, sulla spinta della lettura di questo “testo in piena”:

La Sala, con una mossa certamente ad effetto e piena di provocazione, dice: “guardiamo il nostro ombelico”, riconosciamoci come figli di una maternità e di una paternità che siano la terra del nostro fiorire e non i luoghi delle nostre scissioni.

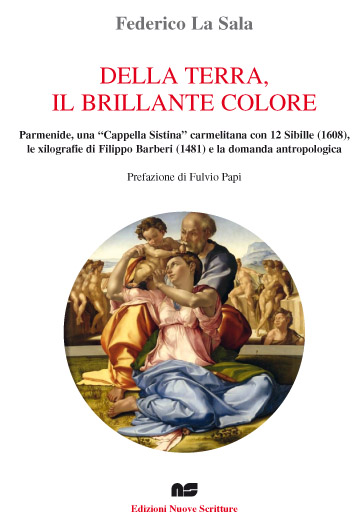

- Della Terra, il brillante colore. Parmenide, una “Cappella Sistina” carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barberi (1481) e la domanda antropologica di Federico La Sala, Edizioni Nuove Scritture, Milano, 2013, 156 p.,15€.

DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE...

PREFAZIONE

di Fulvio Papi

Con una immagine non inappropriata, si potrebbe dire che questo libro è una breve composizione sinfonica dove l’autore preleva temi dalla tradizione musicale che orchestra come preludi indispensabili all’apparizione del proprio tema. Nella dimensione letteraria si può dire che è un libro di citazioni dove anche la scrittura dell’autore vi compare come citazione che, più che dire, annuncia. L’insieme, ovviamente, non ha 1e tracce dell’esposizione legale e paterna, ma cerca la risonanza e la suggestione che il lettore deve accogliere come parola che tenta quasi una religiosa seduzione. Tutto questo è conseguenza coerente di una delle possibili strade che si possono prendere dopo il sospetto intorno alle architetture filosofiche che rappresentano con la spada tagliente del concetto una qualsiasi forma dell’essere.

Nel caso di La Sala il pensiero (e questo è il tema saliente del suo lavoro precedente, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica [Antonio Pellicani Editore, Roma 1991]), non deve istituire il giudizio come conseguenza della trasfigurazione simbolica del mondo, ma accogliere nel profondo 1a dimensione terrestre e sensibile della vita. Una voce, avevo pensato leggendo quel libro, che viene da un Nietzsche senza la volontà di potenza, declinato su quel "femminile" che è stato uno degli elementi di riflessione su un "vuoto" strutturale della nostfa tradizione.

E ora, in breve, qualche cenno sul nuovo viaggio testuale. Il luogo di inizio è nella chiesetta di S. Maria del Carmine, a Contursi, dove, a causa di recenti restauri, viene scoperto un poema pittorico (tempera su muro) di un ignoto carmelitano dell’inizio del ‘600. Il testo raffigura le Sibille che annunciano al mondo pagano la prossima nascita del cristianesimo.

Le Sibille di Contursi hanno parentele più celebri nella Cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel Tempio Malatestiano di Rimini, nella Cappella Sistina di Michelangelo. La pittura disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale che colloca la filosofia e la teologia pagana in sequenza con il Cristianesimo. Ne deriva un’immagine del mondo come presenza divina nella quale abita l’uomo come unità di corpo e anima.

Tuttavia questa grande sinfonia della sacralità del mondo conduce con sé l’esclusione della donna dal sacro: essa può essere solo portatrice di sacralità. Questa esclusione limita la tradizione e riapre la domanda filosofica con l’estremo Kant della Logica: che cosa è l’uomo? Rispondere a questa domanda, interpretando quello che vuole dire l’autore, significa sottrarci alla nóstra carenza di futuro. Concetto, merce, e definizione della vita sono tre linee che consumano un’unica perdita fatale.

La Sala, con una mossa certamente ad effetto e piena di provocazione, dice: "guardiamo il nostro ombelico", rîconosciamoci come figli di una maternità e di una paternità che siano la terra del nostro fiorire non i luoghi delle nostre scissioni. La Sala pensa in termini di speranza e di salvezza e di uomo e donna: non sono sentieri miei. E questo dovrebbe testimoniare proprio alla attenta considerazione del lavoro che deriva dall’essere trasportato senza riserve da un testo, per così dire, in piena.

Fulvio Papi

Professore ordinario di Filosofia Teoretica

all’Università degli Studi di Pavia.

Professore ordinario di Filosofia Teoretica

all’Università degli Studi di Pavia.

DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE...

PARTE INIZIALE DELLA "PREMESSA" DELL’AUTORE *:

Nel 1608, in piena bufera controriformistica, pochi anni prima che in tutta Europa divampassero le guerre di religione e che il filologo Isaac Casaubon (De rebus sacris et eccleslasticis exercitatíones XVI. Ad Cardinalis Baronii prolegomena in Annales, Londra 1614) demolisse “in un sol colpo la costruzione del neoplatonismo rinascimentale con alla base il culto dei prisci teologi principale dei quali era Ermete Trismegisto; [...] la posizione del mago e della magia rinascimentali con il relativo fondamento ermetico- cabalistico; [...] il movimento ermetico cristiano non magico del XVI secolo; [...] la posizione di un ermetico estremista, quale era stato Giordano Bruno; [...] tutti i tentativi di costruire una teologia naturale sull’ermetismo, come quello in cui Campanella aveva riposto le sue speranze”, un ignoto teologo e filosofo carmelitano rimedita nelle linee essenziali il problema e la lezione di Niccolò Cusano, di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola e, con l’aiuto di modesti artisti, a Contursi - in provincia di Salerno, nella chiesetta di Maria SS. del Carmine (monastero di padri carmelitani dal 1561 al 1652), scrive il suo poema sulla nascita e sulla pace fidei.

Lo schema della narrazione è lineare e semplicissimo - si parla di un viaggio in cui profetesse pagane (12 Sibille) e profeti ebraici (Elia e Giovanni Battista) mostrano la strada all"iniziato" e lo conducono da Maria, madre di Gesù Cristo, da cui rinasce come figlio e, come Cristo, accede al Regno Celeste - ma le questioni che esso solleva vanno ben al di là del suo tempo e gettano una nuova luce su problemi decisivi del nostro passato come del nostro stesso presente.

Infatti il poema del teologo-filosofo carmelitano presenta una significativa corrispondenza con il viaggio descritto da Parmenide nella sua opera (il cammino all’iniziato è mostrato dalle Figlie del sole e la destinazione è l’incontro con la Dea Giustizia che gli rivela la verità [...]

* Cfr. Federico La Sala, DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Parmenide, una “Cappella Sistina” carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barbieri (1481) e la domanda antropologica. Edizioni Nuove Scritture, Milano 2013, pp. 9-10.

L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, OGGI...

L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, OGGI...

LE SIBILLE E VICO: L’ONDA LUNGA DEL RINASCIMENTO. RELAZIONE DEL PROF. GIUSEPPE CACCIATORE (UNIVERSITA’ DI NAPOLI) SUL LAVORO DI FEDERICO LA SALA

LE SIBILLE E VICO: L’ONDA LUNGA DEL RINASCIMENTO. RELAZIONE DEL PROF. GIUSEPPE CACCIATORE (UNIVERSITA’ DI NAPOLI) SUL LAVORO DI FEDERICO LA SALA

CONTURSI TERME, 12 AGOSTO 2013: PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE".

CONTURSI TERME, 12 AGOSTO 2013: PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE".

- "ANATOMIA" (GIOVANNI VALVERDE, 1560) E PSICANALISI (2005).Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo. Una risposta-commento di Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27).

- ARTE, TECNOLOGIA, E LETTERATURA: UNA RISATA SEPPELLIRA’ QUEL PIGMALIONE (DI "TALETE"). Un "Sillo", una parodia critica della filosofia dell’uomo dell’età delle macchine:

- "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" (Giacono Leopardi, "Operette morali", 1827).

- La teologia romana dei secoli XIX e XX.

Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).

LA CONVERSAZIONE CONOSCITIVA (O IL NUOVO CIRCOLO ERMENEUTICO):

- "IL PROBLEMA CHE RIMANE APERTO DOPO HEGEL è quello di trovare una formula capace di pensare il rapporto tra coscienza individuale e spirito oggettivo: giacché la soluzione prospettata da Hegel, che risolve questo rapporto nella conciliazione suprema dello spirito assoluto, non fa che operare una sintesi dal punto di vista del soggetto. (...) Del resto, la dialettica hegeliana col suo culminare nell’autocoscienza dello spirito, rappresenta proprio lo sforzo che Hegel fa di abbracciare nell’ambito "monologico" del metodo scientifico moderno, la concreta continuità e varietà del dialogo che costituisce la storia" (G. Vattimo, Introduzione, a: H. G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983, p. IV).

- UNA QUESTIONE DI RICONOSCIMENTO: HEGEL. "La storia propriamente detta, in cui gli uomini (le “classi”) si combattono per il riconoscimento e con il lavoro combattono contro la natura, è chiamata da Marx il «regno della necessità» (Reich der Notwendigkeit); al di là (jenseits) di esso si trova il «regno della libertà» (Reich der Freiheit), in cui gli uomini (riconoscendosi reciprocamente senza riserve) non si combattono più, e lavorano il meno possibile."

- (A. Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel).

- "L’immagine del

corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza

che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della

nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di

un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato

di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è

Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua

unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognu

no di noi, come è tutto intero

nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo.

L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i

cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante

sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,

che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a

mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)

L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i

cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante

sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,

che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a

mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)

- "AUT - AUT". “To be, or not to be, that is the question”(W. Shakespeare, "Amleto", III.1): "Voi non potete servire Dio ["Deus charitas est"] e Mammona ["Deus caritas est"] (Luca 16, 13).

- FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".

- UNA DOMANDA SUL TEMA DEL "FIGLIO DELL’UOMO" ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου"]: "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34).

- FILOLOGIA: ANTROPOLOGIA PIETRINA - 1 PIETRO, 3. 1-7:

- "Ὁμοίως γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν [...] Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ ⸀συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς"

- IL "VANGELO" SECONDO LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- PAOLO DI TARSO E COSTANTINO:"IN HOC SIGNO VINCES"!: «Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace.

Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).

Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).

- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).

- La “ricapitolazione” di tutte le cose in Cristo: "Il disegno salvifico di Dio, “il mistero della sua volontà” (Ef 1,9) concernente ogni creatura, è espresso nella Lettera agli Efesini con un termine caratteristico: “ricapitolare” in Cristo tutte le cose, celesti e terrestri (cfr Ef 1,10). L’immagine potrebbe rimandare anche a quell’asta attorno alla quale si avvolgeva il rotolo di pergamena o di papiro del volumen, recante su di sé uno scritto: Cristo conferisce un senso unitario a tutte le sillabe, le parole, le opere della creazione e della storia" (Giovanni Paolo II, Udienza Generale, Mercoledì, 14 febbraio 2001).

- LUCE IRIGARAY, "In tutto il mondo siamo sempre in due. Chiave per una convivenza universale":

- "[...] «Si tratta di compiere un progresso nel divenire umano, in particolare grazie a una differenziazione più compiuta rispetto all’immediatezza naturale, per la donna ma anche per l’uomo, e anche grazie al #riconoscimento dell’altro come altro e alla pratica di una relazione con lui, o con lei, non sottoposta all’istinto. Senza dominio, dunque, senza possesso [...]».(Baldini Castoldi Dalai, Milano 2006).

- HEGEL E L’AUTOCOSCIENZA - DALLA RELAZIONE DIALETTICA AL DIALOGO: "L’autocoscienza attraversa nella sua formazione o movimento questi tre stadi: 1. quello del desiderio [Begierde], in quanto rivolto ad altre cose; 2. quello della relazione signoria-servitù, nella misura in cui l’autocoscienza si rivolge ad un’altra autocoscienza disuguale da sé; 3. quello dell’autocoscienza in generale, che si riconosce in un’altra autocoscienza uguale a sé" (Hegel).

- SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.

- Ubuntu: una parola da e per non dimenticare. Una nota a margine della Lettera enciclica di Giovanni Paolo II SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003)

- Trittico di Mérode (1427): L’annunciazione (Adoratrici).

- L’eletto - Thomas Mann: "Edipo Papa. Il regno di Edipo è di questa terra, ma può diventare anche quello dei cieli. Se allo sconosciuto padre terreno si sostituisce il Padre onnipotente che ha bisogno di un grande figlio perché lo rappresenti nel mondo" (Lea Ritter Santini, Introduzione, Oscar Mondadori 1979).

- MARIA NELLA COMUNITÀ UMANA: «NUOVA EVA»(Domenico Bertetto)

- UNA "PREISTORIA" DI LUNGA DURATA. FREUD, IN UNA NOTA A MARGINE DELLE "CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE", DEL CASO «L’ UOMO DEI TOPI», COSI’ SCRIVE: "Come dice Lichtenberg: «L’astronomo sa se la luna sia abitata o no, all’incirca con la stessa sicurezza con cui sa chi sia stato suo padre, ma con ben altra sicurezza sa invece chi è sua madre». Un gran progresso della civiltà si compì il giorno in cui l’uomo decise di avvalersi, accanto alla testimonianza dei sensi, della deduzione logica e di passare dal matriarcato al patriarcato. Le figure preistoriche in cui si vede una piccola forma umana seduta sul capo di un’altra più grande rappresentano appunto la discendenza dal padre, Atena senza madre scaturisce dal capo di Giove. Ancor oggi, in tedesco, il testimone che attesta qualcosa davanti a una corte giudicante si chiama Zeuge [letteralmente "generatore"], per la parte che ha il maschio nell’atto di procreazione; già nei geroglifici troviamo rappresentato il testimone con l’immagine dei genitali maschili." (S. FREUD, "Casi clinici 5. L’uomo dei topi", 1909).

- ARTE, TECNOLOGIA, E LETTERATURA: UNA RISATA SEPPELLIRA’ QUEL PIGMALIONE (DI "TALETE"). Un "Sillo", una parodia critica della filosofia dell’uomo dell’età delle macchine:

- "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" (Giacono Leopardi, "Operette morali", 1827).

- L’IMMAGINARIO DEL CATTOLICESIMO-ROMANO: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).

- DELLO SPIRITO DI ALEXANDRE KOJÈVE (Mosca 1902 - Parigi 1968). PORTARE LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DI "DUE IO" AL DI LA’ DELLE MAGLIE DELLA DIALETTICA

- IN MEMORIA DI FRIEDRICH D. R. SCHLEIERMACHER (1768-1834) E DELLA SUA "ERMENEUTICA". Ordinato pastore della chiesa riformata di Prussia, dal 1796 al 1802, svolse la sua missione di predicatore e di pastore a Berlino presso la chiesa della Charité.

- LA "COMPAGNIA DELLA CHARITA’ dei cortigiani"! Sul tema, cfr. Adriano Prosperi, "Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari", Einaudi, Torino, 1996, tutto il "Capitolo primo. La fede italiana", pp. 16-34.

- Parental control. La riarticolazione della famiglia attraverso le tecniche di PMA (Francesco Piluso, Francesco Pelusi - "La società degli ibridi", No 37, 2023).

- QUESTIONE ANTROPOLOGICA. L’UOMO ("Homo") PER L’UOMO ("homini"), L’ESSENZA DEL GENERE ("GATTUNGSWESEN") UMANO, E IL RAPPORTO MASCHIO ("Vir") E FEMMINA ("Mulier"): LUPO ("Lupus") O DIO ("Deus")?!

- SOLLECITATO DA FUERBACH, MARX (1844) APRE ALLA QUESTIONE "ANDROLOGICA", MA TROPPO "CIVETTANDO" CON LA DIALETTICA DI HEGEL PERDE LA POSSIBILITA’ DI UN LEGAME CON L’ANTROPOLOGIA CRITICA DELL’ETICA DI SPINOZA E DELLA "LOGICA" KANT (1800) E FINISCE PER AUTOLIMITARSI ALLA SOLA "CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA"!

- Karl Marx (1844): "[...] Nel rapporto con la donna, in quanto essa è la preda e la serva del piacere della comunità, si esprime l’infinita degradazione in cui vive l’uomo per se stesso: infatti il segreto di questo rapporto ha la sua espressione inequivocabile, decisa, manifesta, scoperta, nel rapporto del maschio con la femmina e nel modo in cui viene inteso il rapporto immediato e naturale della specie [genere umano].

Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Così in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.

Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Così in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.

In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura.

In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura.

In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.

In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.

La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva[...]" (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 - da "Proprietà privata e comunismo").

La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva[...]" (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 - da "Proprietà privata e comunismo").

- HANNAH ARENDT E IL "SELBSTDENKEN" DI LESSING: «La verità è che io non ho mai avuto la pretesa di essere qualcosa d’altro o diversa da quelloche sono, né ho mai avuto la tentazione di esserlo. Sarebbe stato come dire che ero un uomo e non una donna - cioè qualcosa di insensato. [...] ho

sempre considerato la mia ebraicità come uno di quei fatti indiscutibili della mia vita, che non ho mai desiderato cambiare o ripudiare. [...] Ciò che ti confonde è che

le mie argomentazioni e il mio metodo sono diversi da quelli cui tu sei abituato; in altre parole, il guaio è che sono indipendente.

Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa

tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).

Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa

tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).

FLS

|

LE 21 DONNE DELLA COSTITUENTE |

LE DUE META’ DEL CERVELLO (Alfabeta, 1980)

A RAFFAELLA CARRA’ IN MEMORIA (05.07.2021): DISEGNO DI COVINO.

Forum

-

>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- MITO E TRAGEDIA: IL "LETTO DI PROCUSTE" DELLA LUSSUREGGIANTE NATURA E LA NASCITA DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICA:4 luglio 2025, di Federico La Sala

IL "CONTADINO" UCCIDE IL "PASTORE" (MITO E TRAGEDIA). IL GIOCO DELLE TRE CARTE, IL "LETTO DI PROCUSTE" DELLA LUSSUREGGIANTE NATURA, E LA NASCITA DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICA:

- Una nota a margine di "citazione dalla "Repubblica" ("Politeia") di Platone: Socrate "ipnotizza" Glaucone e lo trasforma in un lavoratore fedele del dio "Fiturgo" (del dio "Piantatore"), il creatore delle forme del cielo e della terra, e, del suo luogotenente panto-cratico Demiurgo...

- "[597 a] - E il fabbricante di letti? Non dicevi poco fa che non costruisce la specie in cui diciamo consistere “ciò che è” letto, ma costruisce un determinato letto? - Lo dicevo, sí. - Se dunque non fa “quello che è” letto, non farà ciò che è, ma un oggetto che è esattamente come ciò che è, ma che non è. E chi asserisse che l’opera del costruttore di letti o di un altro operaio è cosa perfettamente reale, non rischierebbe di dire cose non vere? - Non vere, certamente, rispose; cosí almeno potrà credere chi si occupa di simili argomenti. - Allora non meravigliamoci affatto se anche questa opera è, rispetto [b] alla verità, qualcosa di vago. - No, certo. - Ebbene, ripresi, vuoi che, servendoci di questi medesimi esempi, ricerchiamo chi mai è questo imitatore? - Se vuoi ..., disse. - Questi nostri letti si presentano sotto tre specie.

Uno è quello che è nella #natura: potremmo dirlo, credo, #creato dal #dio. O da qualcun altro? - Da nessun altro, credo. - Uno poi è quello costruito dal falegname. - Sí, disse. - E uno quello foggiato dal pittore. Non è vero? - Va bene. - Ora, pittore, costruttore di letti, dio sono tre e sovrintendono a tre specie di letti. - Sí, tre. - Ebbene, il dio, sia che non l’abbia voluto [c] sia che qualche necessità l’abbia costretto a non creare nella natura piú di un solo e unico letto, si è limitato comunque a fare, in unico esemplare, quel letto in sé, ossia “ciò che è” letto. Ma due o piú letti di tal genere il dio non li ha prodotti, e non c’è pericolo che li produca mai. - Come?, chiese. - Perché, ripresi, se ne facesse anche due soli, ne riapparirebbe uno di cui ambedue quelli, a loro volta, ripeterebbero la specie. E “ciò che è” letto sarebbe quest’ultimo, anziché quei due. - Giusto, [d] rispose.

Uno è quello che è nella #natura: potremmo dirlo, credo, #creato dal #dio. O da qualcun altro? - Da nessun altro, credo. - Uno poi è quello costruito dal falegname. - Sí, disse. - E uno quello foggiato dal pittore. Non è vero? - Va bene. - Ora, pittore, costruttore di letti, dio sono tre e sovrintendono a tre specie di letti. - Sí, tre. - Ebbene, il dio, sia che non l’abbia voluto [c] sia che qualche necessità l’abbia costretto a non creare nella natura piú di un solo e unico letto, si è limitato comunque a fare, in unico esemplare, quel letto in sé, ossia “ciò che è” letto. Ma due o piú letti di tal genere il dio non li ha prodotti, e non c’è pericolo che li produca mai. - Come?, chiese. - Perché, ripresi, se ne facesse anche due soli, ne riapparirebbe uno di cui ambedue quelli, a loro volta, ripeterebbero la specie. E “ciò che è” letto sarebbe quest’ultimo, anziché quei due. - Giusto, [d] rispose.

Conscio di questo, credo, il dio ha voluto essere realmente #autore di un letto che realmente è, non di un letto qualsiasi; né ha voluto essere un qualunque fabbricante di letti. E perciò ha prodotto un letto che fosse #unico in #natura. - Può darsi. - Vuoi dunque che lo chiamiamo naturale #creatore di questa cosa, o con un titolo consimile? - È proprio giusto, rispose; perché sia questa sia tutto il resto l’ha fatto in natura. - E il falegname? Non dobbiamo chiamarlo artigiano del letto? - Sí. - E anche il pittore artigiano e autore di questo oggetto? - No, assolutamente. - Ma come lo definirai rispetto al letto? - Secondo me, disse, [e] l’appellativo che piú gli si addice potrebbe essere “imitatore dell’oggetto di cui quegli altri sono artigiani”. - Bene, risposi. Allora chiami tu imitatore chi è artefice della terza generazione di cose a partire dalla natura? - Senza dubbio, rispose. - Tale sarà dunque anche l’autore tragico, se è vero che è un imitatore. Per #natura egli è terzo a partire dal #re e dalla #verità. E tali saranno tutti gli altri imitatori. - Può essere. - Eccoci dunque d’accordo sull’imitatore.

Conscio di questo, credo, il dio ha voluto essere realmente #autore di un letto che realmente è, non di un letto qualsiasi; né ha voluto essere un qualunque fabbricante di letti. E perciò ha prodotto un letto che fosse #unico in #natura. - Può darsi. - Vuoi dunque che lo chiamiamo naturale #creatore di questa cosa, o con un titolo consimile? - È proprio giusto, rispose; perché sia questa sia tutto il resto l’ha fatto in natura. - E il falegname? Non dobbiamo chiamarlo artigiano del letto? - Sí. - E anche il pittore artigiano e autore di questo oggetto? - No, assolutamente. - Ma come lo definirai rispetto al letto? - Secondo me, disse, [e] l’appellativo che piú gli si addice potrebbe essere “imitatore dell’oggetto di cui quegli altri sono artigiani”. - Bene, risposi. Allora chiami tu imitatore chi è artefice della terza generazione di cose a partire dalla natura? - Senza dubbio, rispose. - Tale sarà dunque anche l’autore tragico, se è vero che è un imitatore. Per #natura egli è terzo a partire dal #re e dalla #verità. E tali saranno tutti gli altri imitatori. - Può essere. - Eccoci dunque d’accordo sull’imitatore.

Ora veniamo al pittore. Dimmi: ti [598 a] sembra che egli cerchi di imitare il singolo oggetto in sé che è nella natura, oppure le opere degli artigiani? - Le opere degli artigiani, rispose. - Quali sono o quali appaiono? Fa ancora questa distinzione. - Come dici?, chiese. - Cosí: un letto, che tu lo guardi di lato o di fronte o in un modo qualsiasi, differisce forse da se stesso? O non c’è nessuna differenza, anche se appare diverso? E analogamente gli altri oggetti? - È cosí, rispose; appare diverso, ma non c’è alcuna differenza. [b] - Esamina ora quest’altro punto. A quale di questi due fini è conformata l’arte pittorica per ciascun oggetto? A imitare ciò che è cosí come è, o a imitare ciò che appare cosí come appare? È imitazione di apparenza o di verità? - Di apparenza, rispose. - Allora l’arte imitativa è lungi dal vero e, come sembra, per questo eseguisce ogni cosa, per il fatto di cogliere una piccola parte di ciascun oggetto, una parte che è una copia. Per esempio, il pittore, diciamo, ci dipingerà un calzolaio, un falegname, gli altri [c] artigiani senza intendersi di alcuna delle loro arti.

Ora veniamo al pittore. Dimmi: ti [598 a] sembra che egli cerchi di imitare il singolo oggetto in sé che è nella natura, oppure le opere degli artigiani? - Le opere degli artigiani, rispose. - Quali sono o quali appaiono? Fa ancora questa distinzione. - Come dici?, chiese. - Cosí: un letto, che tu lo guardi di lato o di fronte o in un modo qualsiasi, differisce forse da se stesso? O non c’è nessuna differenza, anche se appare diverso? E analogamente gli altri oggetti? - È cosí, rispose; appare diverso, ma non c’è alcuna differenza. [b] - Esamina ora quest’altro punto. A quale di questi due fini è conformata l’arte pittorica per ciascun oggetto? A imitare ciò che è cosí come è, o a imitare ciò che appare cosí come appare? È imitazione di apparenza o di verità? - Di apparenza, rispose. - Allora l’arte imitativa è lungi dal vero e, come sembra, per questo eseguisce ogni cosa, per il fatto di cogliere una piccola parte di ciascun oggetto, una parte che è una copia. Per esempio, il pittore, diciamo, ci dipingerà un calzolaio, un falegname, gli altri [c] artigiani senza intendersi di alcuna delle loro arti.

Tuttavia, se fosse un buon pittore, dipingendo un falegname e facendolo vedere da lontano, potrebbe turlupinare bambini e gente sciocca, illudendoli che si tratti di un vero falegname. - Perché no? - Ma, mio caro, di tutti costoro si deve, credo, pensare cosí. Quando, a proposito di un certo individuo, uno venga ad annunziarci di avere incontrato un uomo che conosce tutti i mestieri e ogni altra nozione propria dei singoli specialisti, e tutto conosce piú [d] esattamente di chiunque altro, a tale persona dovremo replicare che è un sempliciotto e che con ogni probabilità ha incontrato un ciarlatano, un imitatore, da cui è stato turlupinato; e cosí gli è sembrato onnisciente, ma solo perché è lui incapace di vagliare scienza, ignoranza e imitazione. - Verissimo, disse. [...]" (Platone, "Repubblica", 597 a-598 d).

Tuttavia, se fosse un buon pittore, dipingendo un falegname e facendolo vedere da lontano, potrebbe turlupinare bambini e gente sciocca, illudendoli che si tratti di un vero falegname. - Perché no? - Ma, mio caro, di tutti costoro si deve, credo, pensare cosí. Quando, a proposito di un certo individuo, uno venga ad annunziarci di avere incontrato un uomo che conosce tutti i mestieri e ogni altra nozione propria dei singoli specialisti, e tutto conosce piú [d] esattamente di chiunque altro, a tale persona dovremo replicare che è un sempliciotto e che con ogni probabilità ha incontrato un ciarlatano, un imitatore, da cui è stato turlupinato; e cosí gli è sembrato onnisciente, ma solo perché è lui incapace di vagliare scienza, ignoranza e imitazione. - Verissimo, disse. [...]" (Platone, "Repubblica", 597 a-598 d).

IL GIOCO E’ FATTO: ECCO CHI E’ IL LEGISLATORE DEL COSMO (E "QUESTO" E’ LO "SCUDO" DEL NUOVO "ACHILLE" DEL NUOVO "OMERO"). "PLATONE" CODIFICA FINALMENTE LA VITTORIA DELLA LEGGE "APOLLINEA" E "OLIMPICA" CONTRO LA LUSSUREGGIANTE NATURA E AVVIA LA COSTRUZIONE DEL "LETTO DI PROCUSTE" DEL PANTOCRATORE "SO-KRATICO". Platone:La natura ("physis") sembra come stampata nelle progressioni numeriche" ("Epinomide", 90 d). Con la "nascita" della agricoltura (e l’uso dell’aratro e la scoperta della fecondazione maschile), la "numerazione" della Terra e il calcolo del tempo e dello spazio con lo gnomone (Filolao: "Il numero, “mettendo in armonia nell’anima tutte le cose con la percezione, le rende conoscibili e le avvicina in un reciproco accordo secondo la natura dello gnomone, col dar corpo e col distinguere i rapporti delle cose, sia nell’infinito che nel finito”), si gettano le basi pitagoriche e platoniche della persuasione che "il dio è la misura di tutte le cose" e che questo "universale significante" è un cosmoteandrico panto-kratico "Fiturgo": “Il conosciuto viene compreso e abbracciato dal conoscente come un quadrato e abbracciato dal suo gnomone” (A. Boeckh, 1819).

La "instauratio magna" (già) baconiana del "parto maschio del tempo", contro la lussureggiante "lussuria" ("hybris") della "natura" ("physis"), comincia il suo storico cammino. A ben pensare, è un "letto di Procuste", un vero e proprio sofisticatissimo "rasoio teologico-politico" del "Piantatore" ("φυτουργός, phytourgós"), del "Fiturgo" platonico (nient’affatto alla Ockham!). Aveva perfettamente ben compresa la cosa A. N. Whitehead: "Tutta la storia della filosofia occidentale non è che una serie di note a margine su Platone". Nel riflettere su "Il problema Socrate", nel "Crepuscolo degli idoli", Nietzsche l’aveva ben capito (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani, editore, Roma 1991).

La "misura" del "Dio" del D(i)ritto impone la sua regola e il suo regolo contro la "Dea" della "torta" - e comincia a camminare "storto" e con #uno solo dei suoi occhi (alla "Polifemo"), a tutti i livelli: "Il torto è una bestia così brutta che nessuno se lo vuol prendere in casa"(Primo Levi). La "caduta" è già accaduta, e la "tragedia" anche. Forse, è proprio il tempo di ripiantare alberi "a volontà" e restituire alla Terra il suo "verde brillante"! Se non ora, quando?!

-

> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CERCARE DI #RINASCERE E ABITARE LA TERRA, #VOLTAIRE "PAGINA" E COLTIVARE IL #GIARDINO (#DANTE - #KANT), NEL #RISPETTO DEL #CERCHIO DELLA #VITA.19 giugno 2025, di Federico La Sala

"TERRA!, TERRA!". LA SALUTE MENTALE: "QUESTA E’ UNA COSA GRANDE", PER USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA #TRAGEDIA E CERCARE DI #RINASCERE ...

ABITARE LA TERRA, #VOLTAIRE "PAGINA" E COLTIVARE IL #GIARDINO (#DANTE - #KANT), NEL #RISPETTO DEL #CERCHIO DELLA #VITA.

- Un "#pensiero" e un "#buonconsiglio" a #papa #Leone XIV

"Parigi. Firmata la Dichiarazione sulla Salute Mentale. 31 Paesi per una grande causa" ("Salute mentale", 18 giugno 2025: https://www.salutementale.net/parigi-firmata-la-dichiarazione-sulla-salute-mentale-31-paesi-per-una-grande-causa/ ):

🌟 "CUSTA ’E OSA MANNA" (#PIEROPODDA, #SARDEGNA). Un "invito a occhi aperti, un battito d’ali verso un futuro diverso. L’Europa ha lanciato questo incantesimo, e ora il #coraggio è nelle nostre mani, nel trasformare le parole in azioni concrete." 👏 🙏

#ECOLOGIA E #ANTROPOLOGIA ("#OIKOS" E "#LOGOS": LA "CASA" DELLA "PAROLA", DEL #DIALOGO DEI "#DUESOLI", DELLA INTERA #UmaNITA’ (BENEDETTO, BARUCH #SPINOZA: "#HOMO HOMINI DEUS EST").

- NOTE:

- ANTROPOLOGIA E "PRIMA #RINASCITA": UNA PREMESSA... DI #CIVILTA’. DEL CARDINALE MARTINI (CARLO MARIA MARTINI), LA LEZIONE PIU’ GRANDE: IL #PRESEPE DEL #LAGER NELLA BASILICA DI SANT’AMBROGIO (#MILANO, 2000) ... A CARLO M. MARTINI E A #ENZO PACI, IN ONORE E MEMORIA.

- STORIA #METASTORIA E #ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA): #NICEA (325-2025). UN "#LETARGO" DI "#VENTICINQUESECOLI" PER #DANTE ALIGHIERI (PAR., XXXIII, 94-95) E UN #SONNO DOGMATICO DI #2025ANNI ATTORNO ALLA "#PISCINA" DEL #MEDITERRANEO.

- Appunti per riflettere: a) Il testo della catechesi di #LeoneXIV. "Il Papa prosegue il ciclo di riflessioni giubilari sulla #speranza e si sofferma sull’episodio della #guarigione del #paralitico. Il cuore di Cristo vera casa della misericordia ("L’Osservatore Romano, #18giugno 2025); e, b) una "sollecitazione" di Martha Zechmeister, ripresa (v. allegato) dal mensile "#Donne #Chiesa #Mondo" (L’Osservatore Romano).

-

> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- MEMORIA, FILOLOGIA, SPIRITO SANTO, E COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: "ECCO DA DOVE COMINCIA L’ AMORE" (SANT’AGOSTINO).9 giugno 2025, di Federico La Sala

MEMORIA, FILOLOGIA, SPIRITO SANTO, E COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: "ECCO DA DOVE COMINCIA L’ AMORE ("ECCE UNDE INCIPIT #CHARITAS": SANT’#AGOSTINO).

- Un omaggio all’urlo di Francesca Tuscano e alla sua sollecitazione a riflettere e ad "aprire gli occhi", sull’ieri (#8giugno), sull’#oggi (#9giugno), e sul domani (10 giugno):

"Questi referendum sono serviti a contarci. Da questo momento, per quanto mi riguarda, considererò il referendum uno strumento politico importante (com’è stato in passato). Bisogna creare comitati. Fare politica spiegando con grande concretezza cosa in questo paese deve sparire.

Di roba da abrogare ce n’è ogni giorno di più.

Di roba da abrogare ce n’è ogni giorno di più.

E verificare numericamente chi in questo paese sia realmente di sinistra è ormai essenziale.

E verificare numericamente chi in questo paese sia realmente di sinistra è ormai essenziale.

Perché siamo in una situazione politica immonda, e non mi sembra più il caso di zampettare allegramente dietro il pifferaio magico. (Francesca Tuscano, cit.)

Perché siamo in una situazione politica immonda, e non mi sembra più il caso di zampettare allegramente dietro il pifferaio magico. (Francesca Tuscano, cit.)CONCORDO: OTTIMA SOLLECITAZIONE AD APRIRE LE PORTE E LE FINESTRE, USCIRE DAL #LETARGO (#DANTE), E RINGRAZIARE FRANCESCANAMENTE IL "FRATE SOLE". DI QUESTO SI HA PROPRIO BISOGNO, DI UN FORMIDABILE #SATORI, CHE IL SOLE SI LEVI E RENDA POSSIBILE IL #SORGERE DELLA TERRA (#EARTHRISE)!

La #question è quantomeno amletica ("essere, o non essere") e parmenidea: lo "zampettare allegramente dietro il pifferaio magico" è dovuta alla generale e diffusa capacità di #giudizio (#Kant, 1784) che ancora non riesce a distinguere tra #Italia e "Italia", #famiglia e "famiglia", e, #Dio e "Dio"! E, addirittura, tra il "panto-cratore" So-crate di #Platone, e, l’imperatore cosmoteandrico di #Costantino: "Quali pregiudizi, quale cecità (quale malafede) non bisogna avere per osar paragonare il figlio di Sofronisco col figlio di Maria!" (J.-J. #Rousseau, "Emilio").

Chiarissima Francesca Tuscano, proprio ieri, così scrivevo a un mio giovane amico, con fraterna "carità" ("charitas"): «Affinché la gioia sia piena e la festa sia grande, è bene "ri-cordare" (ri-portare al "#cuore" e alla "#mente") la parola che dice appunto dello spirito "cardiaco" (infuocato) dell’amore ("charitas") e non "confonderla" con "#mammona" ("#caritas") e altri interessati motivi. Grazie della tua sollecitazione a ricordare e a riflettere».

- NOTE:

- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E COSTITUZIONE: AL DI LA’ DELLA LOGICA DEL #MENTITORE. CON PARMENIDE DI #ELEA, SUL#PONTE (IL #VIADOTTO) DELLA COSIDDETTA #PORTAROSA PER ANDARE OLTRE IL VICOLO CIECO DELL’ #OPINIONE (cfr. DK 6 B 5: "mortali che nulla sanno vanno errando, gente dalla doppia testa. [...] gente che non sa decidersi, da cui l’essere e il non essere sono ritenuti identici e non identici, per cui di tutte le cose reversibile è il cammino").

- COME UNA #TEOLOGIA E #ANTROPOLOGIA DEL #MESSAGGIO DELL’ #EVANGELO DIVENTA UNA #COSMOTEANDRIA DEL "VANGELO" DELL’ "IN HOC SIGNO VINCES" DELL’#IMPERATORE #COSTANTINO: UNA #IDEOLOGIA DEL "#CRISTO #PANTOCRATORE". SE il primo Concilio di Nicea (325) tiene ben ferma la "verità" che Gesù Cristo è "vero uomo e vero Dio", filologicamente e hamleticamente, è da dire che la interpretazione della figura del "Figlio dell’Uomo" e del "Figlio di Dio", di #diritto e di #fatto, alla fine, resta (e lo è ancora) "re-cintata" #nicea-mente (come ben denunciava #Nietzsche) nelle mani e nel "palazzo" del "panto-cratico" socratismo platonico e paolino, cattolico-costantiniano. Se questo non è l’orizzonte della #caduta nell’#inferno, cosa è rispetto alla lezione evangelica dello stesso #Galileo e di #Francesco d’#Assisi?! Di cosa si occupava #DanteAlighieri, di quale viaggio ha raccontato, di una preistorica "divina #tragedia"?!

-

> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA "CANZONE" SULLA NASCITA DI UN BAMBINO, CHE NON SI SA COME "CANTARE" CON AMORE.8 giugno 2025, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA, LETTERATURA, E FILOLOGIA.

UNA "CANZONE" SULLA NASCITA DI UN BAMBINO, CHE NON SI SA COME "CANTARE" CON AMORE ("CHARITAS").

STORIA E METASTORIA: AL TEMPO DI DANTE (E DI "AMLETO"), «L’«ENTRÉE D’ESPAGNE», UNA "CHANSON DE ROLAND ", CON AL CENTRO UN "DUELLO" TEOLOGICO-POLITICO CON FERAGU (CHE "CONTINUA" ANCORA).

- "Questo poema è l’opera di gran lunga più importante dell’epica trecentesca d’Italia in lingua francese.. Vigore creativo e spessore culturale ne fanno un monumento letterario autentico, e molto resta ancora da portare alla luce" (A. Limentani).

"[...] Disse Feragu [a Rolando]: «Se mi dimostrate / in modo chiaro come fece Dio / a far nascere suo figlio in una donna/ con carne umana - e ne spiegate il motivo -, / e come sua madre si mantenen vergine / sia prima, sia dopo averlo partorito, / oggi mi battezzerò al sacro fonte» (Anonimo Padovano, "L’Entrée d’Espagne", Interlinea edizioni, Novara 2021, pp. 138-139).

-

>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- APPUNTI SUL "VICISTI, GALILAEE" (KEPLERO A #GALILEO, 1611), SU NICEA (325-2025), E SULLA "COSTITUZIONE" DEL VATICANO II (IGINIO ROGGER, 2012).26 maggio 2025, di Federico La Sala

STORIA E #STORIOGRAFIA D’#EUROPA: "VICISTI, GALILAEE" (PAROLE DI OMAGGIO DI #KEPLERO A #GALILEO GALILEI, 1611) E L’ANNIVERSARIO COSTANTINIANO DEL #PRIMO CONCILIO DI #NICEA (325-2025).

UNA "RIPRESA" DI UNA "RIFLESSIONE" (2012) A MARGINE DI UNA INTERVISTA SUL "#FATO" E SUL "FATTO" DEL #CONCILIO VATICANO II: IL #MESSAGGIO EVANGELICO E LA #COSTITUZIONE "SACROSANTUM CONCILIUM" NON HANNO NULLA A CHE FARE CON IL "MAGISTERO" della gerarchia cattolico-costantiniana di "#Gesù" come "#Dominus #Iesus" e di Dio come "#ricchezza" (Benedetto XVI, Deus #caritas est, 2006)!

"Bisogna intendersi sul termine sacro: anche l’adorazione del vitello d’oro era sacra!" (Iginio Rogger): Riscoprire l’essenza della Chiesa, intervista a mons. #Iginio #Rogger, a c. di Maria Teresa Pontara Pederiva (“Vita Trentina”, 8 gennaio 2012).

-

>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- APPUNTI PER CERCARE DI NON FARE NAUFRAGIO: DALLA PRIMA ALLA "QUARTA NAVIGAZIONE" ("DIVINA COMMEDIA"), CON IL "GALILEO".25 maggio 2025, di Federico La Sala

CULTURA E DISAGIO DELLA CIVILTÀ E NELLA SOCIETÀ:

FISICA (COSMOLOGIA), METAFISICA (PLATONISMO), E "QUARTA NAVIGAZIONE" ("DIVINA COMMEDIA") CON IL "GALILEO".

- Alcuni appunti per cercare di non fare #naufragio...

Riprendendo il "discorso" sulle "Tre navigazioni" della tradizione filosofico-scientifica occidentale (si cfr. la breve scheda del prof. Ivano Dionigi, [sull’ Avvenire del 7 marzo 2020), forse, è possibile avanzare qualche ipotesi di #ricerca e di riflessione antropologica su una ignorata "quarta navigazione", che ha visto impegnati molti grandi protagonisti della travagliata storia mediterranea, ed, eventualmente, contribuire ad aprire qualche varco che possa portare fuori da una visione sempre più buia della della vita sul #PianetaTerra...

- TRE NAVIGAZIONI. La traversata del mare della vita, così insegna la riflessione classica, può essere compiuta con due diversi tipi di navigazione: la scienza e la filosofia. La “prima navigazione” è quella in cui gli uomini in mare si affidano alla forza naturale dei venti.

Ma per Platone (Fedone 99 d) a questa navigazione, precaria e occasionale, occorre sostituire la “seconda navigazione” (déuteros ploûs), affidata alla certezza dei remi, che ti soccorrono laddove non spira più il vento: agli occhi del corpo, propri dell’indagine fisica, Platone sostituisce gli occhi dell’anima, che colgono la realtà meta-fisica: è la filosofia che medita sulla vita e sulla morte e nutre la "grande speranza" (megále elpís 114 c-d) della sopravvivenza.

Ma per Platone (Fedone 99 d) a questa navigazione, precaria e occasionale, occorre sostituire la “seconda navigazione” (déuteros ploûs), affidata alla certezza dei remi, che ti soccorrono laddove non spira più il vento: agli occhi del corpo, propri dell’indagine fisica, Platone sostituisce gli occhi dell’anima, che colgono la realtà meta-fisica: è la filosofia che medita sulla vita e sulla morte e nutre la "grande speranza" (megále elpís 114 c-d) della sopravvivenza.

Tuttavia Platone è consapevole che per poter fare il viaggio con maggior sicurezza e su una nave più solida, occorrerebbe affidarsi a un discorso divino (85 d theîos lógos). Ma per salire su quella nave più solida e attingere a questo discorso divino, che Platone ipotizza ma non certifica, bisognerà attendere la rivelazione cristiana, dove, in una sorta di “terza navigazione” (G. Reale) - la navigazione della fede -, soccorre quel «legno della croce di Cristo che ci consente di attraversare il mare di questo secolo» (Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni II 2)." (I. Dionigi).

Tuttavia Platone è consapevole che per poter fare il viaggio con maggior sicurezza e su una nave più solida, occorrerebbe affidarsi a un discorso divino (85 d theîos lógos). Ma per salire su quella nave più solida e attingere a questo discorso divino, che Platone ipotizza ma non certifica, bisognerà attendere la rivelazione cristiana, dove, in una sorta di “terza navigazione” (G. Reale) - la navigazione della fede -, soccorre quel «legno della croce di Cristo che ci consente di attraversare il mare di questo secolo» (Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni II 2)." (I. Dionigi).

A PARTIRE DA SE’, #HAMLETICA-MENTE ("ESSERE, O NON ESSERE"): IL "#GALILEO" (#MESSAGGIOEVANGELICO), LA "DIVINA COMMEDIA" (#DANTEALIGHIERI), E IL "DIALOGO DOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO TOLEMAICO E COPERNICANO" (#GALILEOGALILEI).

SULLA VIA DELLO "SPIRITO PROFETICO" DI GIOACCHINO DA FIORE E, A PARTIRE DALLA "LEZIONE" IN PRIMA PERSONA DI FRANCESCO DI ASSISI, DANTE ALIGHIERI, CON L’AIUTO DI (MARIA, LUCIA, E) "#BEATRICE" E "#VIR_GILIO", REALIZZA IL SUO "VIAGGIO" TERRESTRE E CELESTE, BEN OLTRE LA "#SECONDANAVIGAZIONE" DI PLATONE, E LA "#TERZANAVIGAZIONE" (CON LA #CROCE, IL "LEGNO", LA "NAVE") DI SANT’#AGOSTINO.

Platone, nonostante tutto, è stato chiaro: «Non è possibile se non fare una di queste cose: o apprendere da altri quale sia la verità, o scoprirla da sé medesimi, oppure, se ciò è impossibile accettare, fra i ragionamenti umani, quello migliore e meno facile da confutare, e su quello, come su una zattera, affrontare il rischio della traversata del mare della vita. A meno che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro e con minor rischio, su una più solida nave, cioè affidandosi a una divina rivelazione» ( Platone, "Fedone", 85c-d).

AFFIDANDOSI ALLA "DIVINA RIVELAZIONE" DI #FRANCESCO DI ASSISI: IL SUO "#PRESEPE" (GRECCIO, 1223), UNA NUOVA #ARCA ("UNA PIU’ SOLIDA NAVE"), QUELLA DELLO STESSO "GALILEO", DANTE ALIGHIERI RITROVA SE’ STESSO E LA #SORGENTE DI TUTTE LE SORGENTI ( "L’ AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE") E RI-DIVENTA ANCH’EGLI UN ALTRO "CRISTO". (Sul tema, mi sia lecito, si cfr.: "La FenomenologiadelloSpirito... dei “Due Soli”. Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”).

- NOTE:

- FISICA (#RAGIONE), METAFISICA (#FEDE), #TEOANTROPOLOGIA E #COSMOLOGIA #QUOTIDIANA: "#SÀPEREAUDE!" (#KANT, 1784). Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi. Una breve nota a margine della sua considerazione .....

- ANTROPOLOGIA #FILOLOGIA E #TEOLOGIA: COME IN #CIELO, COSI’ IN #TERRA. CON LA "DIVINA COMMEDIA" E CON LA "#MONARCHIA" DANTE SI PORTA AL DI LA’ DELLA #COSMOTEANDRIA CELESTE E TERRESTRE DELLA #CHIESA PLATONICO-PAOLINA E COSTANTINIANA E AGOSTINIANA (#NICEA, 325-2025). "Sant’Agostino, la presenza assente nel viaggio di Dante. Sant’Agostino, uno dei più importanti padri della Chiesa, non compare mai come personaggio nella Divina Commedia. Viene, al massimo, solo nominato nell’Empireo del Paradiso. Ma la sua filosofia è presente ovunque, come fonte di ispirazione del Sommo poeta [...]" (cfr. Giovanni Fighera, "La Nuova Bussola Quotidiana"", 11_04_2021).

-

> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FISICA E METAFISICA E COSMOLOGIA QUOTIDIANA: LO SPIRITO DI GALILEO E LA RICERCA FILOSOFICO-SCIENTIFICA.24 maggio 2025, di Federico La Sala

FISICA (#RAGIONE), METAFISICA (#FEDE), #TEOANTROPOLOGIA E #COSMOLOGIA #QUOTIDIANA: "#SÀPERE AUDE!" (#KANT, 1784).

Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi.

Una breve nota a margine della sua seguente considerazione:

Una breve nota a margine della sua seguente considerazione:- "Enrico Fermi fu il più grande galileiano dell’ultimo secolo. E con questo non intendo solo dire che fu un genio della fisica - cosa indiscutibile - ma che incarnò in pieno lo #spirito di Galileo: il #coraggio di pensare in modo nuovo, la lucidità logica e la devozione assoluta alla verità scientifica.

Fermi comprese qualcosa che ancora oggi sfugge a molti: la Cultura non è un ornamento, ma una necessità per la vita quotidiana.

Fermi comprese qualcosa che ancora oggi sfugge a molti: la Cultura non è un ornamento, ma una necessità per la vita quotidiana.

È dalla Cultura - quella vera, fondata sulla conoscenza, sul metodo, sul dubbio costruttivo - che nasce ogni progresso: medico, tecnologico, sociale.

È dalla Cultura - quella vera, fondata sulla conoscenza, sul metodo, sul dubbio costruttivo - che nasce ogni progresso: medico, tecnologico, sociale.

Lui, uomo schivo e rigoroso, visse sulle proprie spalle questa responsabilità.

Lui, uomo schivo e rigoroso, visse sulle proprie spalle questa responsabilità.

Sapeva che fare scienza non è solo risolvere equazioni o scoprire leggi dell’Universo. È aiutare l’#uomo a capire dove si trova, chi è, e come costruire un mondo migliore.

Sapeva che fare scienza non è solo risolvere equazioni o scoprire leggi dell’Universo. È aiutare l’#uomo a capire dove si trova, chi è, e come costruire un mondo migliore.

Fermi non fu solo un Nobel. Fu una #coscienza etica della scienza.

Fermi non fu solo un Nobel. Fu una #coscienza etica della scienza.

E noi, oggi, abbiamo il dovere di tenere viva quella lezione. Perché senza cultura vera, non c’è #libertà vera. " (cfr. Antonino Zichichi, Fbook, 20 maggio 2025).

E noi, oggi, abbiamo il dovere di tenere viva quella lezione. Perché senza cultura vera, non c’è #libertà vera. " (cfr. Antonino Zichichi, Fbook, 20 maggio 2025).

***

CULTURA E #SOCIETÀ : #FERMI TUTTI E TUTTE, E, "CUM GRANO SALIS", SI CERCHI (E CERCHIAMO) DI PENSARCI ANCORA E BENE SUL #GALILEO DI CUI SI STA PARLANDO: "VICISTI, GALILAEE" (#KEPLERO, 1611).

La #rivoluzionecopernicana (contro i profeti della "fine della storia"), a mio parere, è solo iniziata, e, la navigazione nell’#oceanoceleste, con la #nave di #GalileoGalilei, se ha oltrepassato Scilla e Cariddi, non è andata affatto oltre le colonne d’Ercole della #cosmoteandria dell #tragedia.

"DIVINA COMMEDIA" (#Dante Alighieri). Non è meglio continuare a rifletterci? Così #EnnioFlaiano, nella sua “Autobiografia del Blu di Prussia”, scriveva: “L’amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco un verso di Dante che vede oltre il telescopio di Galilei”. Una forte e bella illuminante idea! Non è bene tenerne conto?

- NOTE:

- ARITMETICA E #ANTROPOLOGIA: #IMPARARE A #CONTARE. UNA #HAMLETICA #DOMANDA TEOLOGICO-POLITICA AI MATEMATICI PER USCIRE DALL’#IMMAGINARIO DELLA #TORREDIBABELE. Come "è stata possibile un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#FrancaOngaro #Basaglia)?!? Non è il caso di ripensare i fondamenti?! ...

- STORIA #STORIOGRAFIA E #RICERCASCIENTIFICA: A NICCOLO’ #COPERNICO (19 febbraio 1473 - #24MAGGIO 1543). ALLA #LUCE DEL SOLE, CONTRO I PROFETI DI #SVENTURA, DOPO #NEWTON, #KANT ED #EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO "NEW TON": "LA #MENTEACCOGLIENTE. TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA" (#ANTONIOPELLICANI EDITORE, ROMA 1991) .... UN GRANDE OMAGGIO AL "FRATE #SOLE" E ALLA "SORA NOSTRA MADRE #TERRA"! UN "INVITO" AD ASCOLTARE E AD ASCOLTAR-SI IL "CANTICO DELLE CREATURE" (E IL "CANTICO DEI CANTICI"): UNA SOLLECITAZIONE #SOLARE PER UN #PIANETATERRA ANCORA IMBOZZOLATO NEL " #BUIO" DELLA SUA CAVERNICOLA "#INTELLIGENZA #ARTIFICIALE" E DELLA SUA "PLATONICA" #MATEMATICA COSMOTEANDRICA. UNA "RICOGNIZIONE" STORICO-FILOSOFICA PER RIPRENDERE IL FILO CON LA PRIMA #RINASCITA" (#ERNESTOBUONAIUTI), "L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" (#DANTE ALIGHIERI, Par. XXXIII, 145), E LA "#RIVOLUZIONE COPERNICANA" NELLA #SCIENZA E NELLA #FILOSOFIA.

- STORIA E #METASTORIA D’#EUROPA: OLTRE L’ANTICA #TRAGEDIA, "LA PRIMA #RINASCITA" E LA "#DIVINA COMMEDIA". Storiograficamente, forse, è ora di #capovolgere, il "tempo" proprio dell’#Umanesimo e del #Rinascimento: per la #società e la #cultura del cosiddetto "#MedioEvo" (così dagli "umanisti"), l’epoca (al contrario) "fu sentita - scrive E. #Gilson - come un’età di innovazione in tutti i sensi della cultura, una #modernità in progresso". A mio parere, a ben vedere, Ernesto Buonaiuti aveva ragione: il formidabile processo della "prima #rinascita" cominciò con #GioacchinodaFiore, #Francesco di Assisi, e #Dante Alighieri. Riprendere il filo...

- COSMOLOGIA ED #ECOLOGIA #QUOTIDIANA: TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA. Per riflettere e approfondire, un libro di #ClaudiaFanti, "A casa nel cosmo. Per una nuova alleanza tra spiritualità e scienza" (#GabrielliEditori, 2025):

- "DESCRIZIONE [...] Con straordinaria chiarezza e competenza riguardo al mondo della scienza, in particolare dell’astrofisica, della fisica contemporanea, della biologia, l’autrice sviluppa il testo attraverso cinque parole dense di significato che iniziano tutte con la lettera “c”: #casa (il nostro pianeta, ma anche, più in generale, l’intero universo di cui siamo parte), #creatività (il nome della storia cosmica), #coscienza (come possibile fondamento della realtà), #conoscenza (compagna inseparabile del mistero) e #connessione (l’interdipendenza di tutto con tutto come “legge morale” dell’universo). [...] “A ottocento anni dalla morte di #sanFrancesco, questo è un libro che riecheggia in pieno il suo insegnamento di amore per tutto il creato. È una revisione moderna del #CanticodelleCreature.” #MaurizioBusso [...]" (cit.)

- "Enrico Fermi fu il più grande galileiano dell’ultimo secolo. E con questo non intendo solo dire che fu un genio della fisica - cosa indiscutibile - ma che incarnò in pieno lo #spirito di Galileo: il #coraggio di pensare in modo nuovo, la lucidità logica e la devozione assoluta alla verità scientifica.

-

>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA E "CRISTOLOGIA": L’ "ENTRÉE D’ESPAGNE" E IL BRACCIO DI FERRO FILOSOFICO-SCIENTIFICO E RELIGIOSO TRA DUE CAVALIERI (ROLANDO E FERAGU).22 maggio 2025, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA #STORIAELETTERATURA E #FILOLOGIA EUROPEA:

L’ "ENTRÉE D’ESPAGNE" E IL BRACCIO DI FERRO FILOSOFICO-SCIENTIFICO E RELIGIOSO TRA DUE CAVALIERI (ROLANDO E FERAGU) SUL COME NASCE "IL FIGLIO DI DIO".

- Un "invito alla lettura" di un poema epico della prima metà del Trecento sulle imprese di Rolando negli anni precedenti la rotta di Roncisvalle, un’opera straordinaria di Anonimo Padovano, «L’Entrée d’Espagne. Rolando da Pamplona all’Oriente», a cura di Marco Infurna, Carocci editore 2011.

- Nessuno nasce senza ombelico (antico prov. arabo).

"SÀPERE AUDE!" (#KANT). SE L’ESSERE UMANO È "CIO’ CHE MANGIA" (A PARTIRE DAL LATTE MATERNO), COME MAI È COSì DIFFICILE USCIRE DALLO STATO DI MINORITÀ, DALL’AVIDITÀ DEL #CUPIDO (#EROS) SOCRATICO-PLATONICO, ED ENTRARE NELLA MAGGIORE ETÀ, IN UNO STATO DI #GRAZIA ("#CHARIS") E #AMORE ("#CHARITAS") EVANGELICO E COSTITUZIONALE (ART. 3)?!

QUAL E’ LA QUESTIONE (#SHAKESPEARE)?! NON È FORSE QUELLA AMLETICA (DI "#PATERNACARITÀ"), QUELLA ANTROPOLOGICA (#CRISTOLOGICA), QUELLA DELL’ESSERE "FIGLI E FIGLIE DEL RE E DELLA REGINA"?! NON E’ PER CASO UN PROBLEMA DI #INCARNAZIONE, DI "#COMENASCONOIBAMBINI" (ENZO PACI)?!

DISAGIO DELLA CIVILTA E #COSMOTEANDRIA. SE C’È ANCORA CHI SOGNA DI ESSERE UN "BIBLICO" #GOLIA, UN "MITOLOGICO" TITANO, UN "TECNOLOGICO" #SUPERMAN, sia sul piano ateo sia sul piano devoto, rifletta per un secondo su cosa gli è stato dato da mangiare, e su questi temi (a partire dal proprio "#ombelico"), facendo un uso critico della propria facoltà di giudizio, faccia coraggiosamente le sue considerazioni sul duello teologico-politico e militare tra Rolando e Ferragu (cfr. Marco Infurna, «L’episodio di Feragu nell’Entrée d’Espagne », Medioevo romanzo, 33, 2009, p. 73-92) nello "sconosciuto" e "ignorato" capolavoro dell’Anonimo Padovano, "Entrée d’Espagne", realizzato all’incirca una decina di anni dopo la morte di Dante Alighieri (1321)!

"LASCIATE OGNI SPERANZA" (V. HUGO, "Notre-Dame de Paris 1482"). Dante si salverà per miracolo, così come le sue stesse ossa e le sue opere (soprattutto la "Monarchia" con i suoi famosi "Due Soli"), e l’Italia e l’Europa non troveranno più pace. Già dopo la morte di Dante (1321) e di Giotto (1337), a partire dal 1346, la peste nera segnerà la fine dell’ autunno del Medioevo (come scrive Huizinga agli inizi del XX secolo) e darà il via alla stagione "rinascimentale" (invernale e infernale) dell’Europa moderna, promuovendo l’imbozzolamento del messaggio evangelico nella cultura della "dotta ignoranza" (Cusano,1440) e di una "pace della fede" (Cusano, 1453) molto paolina e costantiniana e nient’affatto francescana. La caduta di Costantinopoli (1453) e il via libera alla cacciata dei mori e degli ebrei dalla Spagna e dall’Europa darà la linea teologico-politica del cosiddetto "Rinascimento", a tutti i livelli (Nicea, 325-2025).

RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA. SUL TEMA, MI SIA LECITO, SI CFR.: "#ANATOMIA" (#GIOVANNIVALVERDE, 1560) E #PSICANALISI (2005). "Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo". Una risposta-commento di #LuigiCancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27.

- NOTE:

- RINASCIMENTO. #NASCERE E #RINASCERE: LA "MADONNA DELLE GRAZIE"... #ARTE #STORIOGRAFIA #LETTERATURA E #QUESTIONE ANTROPOLOGICA (#CRISTOLOGIA) - NELL’ANNO DELL’#INCARNAZIONE DEL #NATALE2023 E DELL’ANNIVERSARIO DEL #PRESEPE DI #GRECCIO DEL 1223.....

- ARTE, #FILOLOGIA, E #INTERPRETAZIONE: RIPARTIRE DALLA RISCOPERTA DI #TROIA, DEL #LAOCOONTE (ROMA, 1506), E RIPENSARE LA SACRA #FAMIGLIA (#MICHELANGELO, #TONDODONI E VOLTA DELLA #CAPPELLASISTINA, CON I SUOI #PROFETI E LE SUE #SIBILLE). In memoria della "prima rinascita", dell’ O di #Giotto e del "Tondo Doni" di #Michelangelo....

- NELL’ANNO DELL’#INCARNAZIONE DEL #NATALE2023, A 800 ANNI DAL #PRESEPE DI GRECCIO DEL 1223....

- L’ANTROPOLOGIA, L’ANATOMIA, E LA NASCITA DA #DUESOLI (NON DA "#UNO" SOLO!). #Nessuno nasce senza ombelico (antico prov. arabo): “guardiamo il nostro #ombelico”.

-

> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- UNA QUESTIONE DI FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E DI "PRINCIPI DELLA MATEMATICA". UN OMAGGIO A BERTRAND RUSSELL.14 maggio 2025, di Federico La Sala

IL "LOGOS" IN "PRINCIPIO" («Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος»), «DIO NESSUNO L’HA MAI VISTO» (Gv.1,18), E UNA #HAMLETICA #QUESTIONE DI #FILOLOGIA, DI #ANTROPOLOGIA, E DI "#PRINCIPI DELLA #MATEMATICA" (#BERTRAND RUSSELL, 1903).

- Una nota di commento a margine del "vecchio" tentativo di Bertrand Russell, di portarsi sulle ali del "#neutral #monism" ("monismo neutro" ), oltre l’#assolutismo metafisico sia del #materialismo sia dell’#idealismo, e, oltre l’#inferno epistemologico dell’#empirismo, del #razionalismo e, infine, dello stesso #scetticismo.

NELLA "PREFAZIONE" AL SUO LAVORO SULLA "ANALISI DELLA #MENTE" (1921), #Russell così scrive: "Questo libro nasce dal tentativo di armonizzare due diverse tendenze, una in psicologia, l’altra in fisica, con cui mi trovo in sintonia, sebbene a prima vista possano sembrare incoerenti. Da un lato, molti psicologi, soprattutto quelli della scuola comportamentista, tendono ad adottare una posizione essenzialmente materialistica, per una questione di metodo se non di metafisica. Rendono la psicologia sempre più dipendente dalla fisiologia e dall’osservazione esterna, e tendono a pensare alla materia come a qualcosa di molto più solido e indubitabile della mente. Nel frattempo i fisici, soprattutto Einstein e altri esponenti della teoria della relatività, hanno reso la "materia" sempre meno materiale. Il loro mondo è costituito da "eventi", da cui la "materia" deriva da una costruzione logica. Chiunque legga, ad esempio, "Spazio, tempo e gravitazione" del professor Eddington (Cambridge University Press, 1920), si renderà conto che un materialismo antiquato non può ricevere alcun sostegno dalla fisica moderna. Credo che ciò che abbia un valore permanente nella prospettiva dei comportamentisti sia la convinzione che la fisica sia la scienza più fondamentale attualmente esistente. Ma questa posizione non può essere definita materialistica se, come sembra essere il caso, la fisica non presuppone l’esistenza della materia. [...]" (cfr. "L’analisi della mente/Prefazione").

Nonostante le buone intenzioni, Russel mostra di non essere affatto ben disposto a staccarsi "meta-fisica-mente" (andare-oltre) né dall’uno né dall’altro dei "due" e a saper realizzare una visione "neutrale" (da "monismo neutro", come vuole), né nei confronti della psicologia né della fisica, e, anzi, di avere (neopositivisticamente e neoidealisticamente) un punto di vista epistemologicamente e kantianamente del tutto "pre-critico"!

IL PROBLEMA "MATEMATICO-ANTROPOLOGICO" DEL "MENTITORE". In particolare nei confronti di "Einstein e altri esponenti della teoria della relatività" e sul libro «"Spazio, tempo e gravitazione" del professor Eddington (Cambridge University Press, 1920)», Russell mostra di ’guardare’ all’oggetto in esame da un punto di vista molto superficiale, e non neutrale!

Eddington, nella sua "Filosofia della fisica" (1939), mostra decisa consapevolezza critica nel suo sostenere che, "se fosse necessario scegliere una guida tra i filosofi del passato, non ci sarebbe nessun dubbio che la nostra scelta cadrebbe su Kant", e, ancora, che, "come riconoscimento, è giusto dire che Kant anticipò in notevole misura le idee a cui siamo ora spinti dagli sviluppi moderni della fisica" (cfr. Arthur S. Eddington, "Filosofia della fisica", Laterza, Bari 1984).

"#NESSUNO E’ IL MIO NOME" ("Οὖτις ἐμοί γ᾽ ὄνομα"): TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA. ANCORA E DI NUOVO, E’ NECESSARIO LASCIARE IL VECCHIO "MONDO" E RIPRENDERE IL VIAGGIO CON OMERO E DANTE ALIGHIERI, OLTRE SCILLA E CARIDDI E LE COLONNE DI ERCOLE DEL "#MATRIARCATO" E DEL "#PATRIARCATO", DELLA "CADUTA" E DELLA "TRAGEDIA" DI "VECCHIE" ALLEANZE E DI COSTITUZIONI DOGMATICHE.

CON LA CRITICA DELLA RAGIONE "PURA" E IL "SÀPERE AUDE!" DI ORAZIO E KANT, E, CON LE "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. #FREUD, 1937), FORSE, E’ POSSIBILE RIPRENDERE IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" DEL #GALILEO (1632) E PORTARSI AL DI LA’ DELLA #DOTTAIGNORANZA E DELL’ASTUZIA (DEL FIDEISMO) DELLA RAGIONE "#UNIVERSALE", NELLA TERRA "ILLUMINATA" DA "DUE SOLI". L’ALBA DELLA MERAVIGLIA: #EARTHRISE...

- Note:

- STORIA E STORIOGRAFIA DELLA #SCIENZA E DELLA #FILOSOFIA. "#Freud, #biologo della #psiche": l’opera di Frank J. #Sulloway (Feltrinelli, Milano, 1982), nella recensione dello psichiatra e psicoanalista #FrancoDeMasi. Una "citazione": -***"Il titolo può anche risultare fuorviante e non sembra rendere giustizia al contenuto di questo libro [...] La tesi centrale è che vi è una continuità nel pensiero di Freud dal periodo del suo stretto interesse biologico a quello dello sviluppo psicoanalitico. L’autore sostiene che, contrariamente a quanto hanno affermato gli studiosi di psicoanalisi, in particolare gli analisti come Jones, che si sono occupati di storia della psicoanalisi e che sottolineano l’importanza dell’autoanalisi per le scoperte psicoanalitiche, Freud, avendo iniziato la sua carriera scientifica come biologo, trovò perfettamente naturale, anche durante gli anni successivi e cruciali delle scoperte analitiche, continuare a collocare l’entità biologica dell’uomo nello stesso cuore del sistema psicoanalitico e che, anche nelle ultime opere, questa fonte di L’ispirazione non venne mai meno anche se non è stata riconosciuta o menzionata." (Rivista di Psicoanalisi).

- STORIA E MEMORIA: #BERTRAND #RUSSELL E #DORA #BLACK.

- Doc.: Una straordinaria donna moderna (#DoraRussel, "#Ipazia e la #guerra tra i #sessi") di Francesca Magni ("Letto fra noi", 29 gennaio 2013):

- Dora Russel (Mrs Bertrand Russell), Ipazia e la guerra tra i sessi (La Tartaruga, 2012, traduzione di Simone Lenzi € 12,00, pp. 100.

- LA #FILOSOFIA E L’#ANTINOMIA ANTROPOLOGICA DEL COSIDDETTO "#PARADOSSO DEL #MENTITORE": "I PRINCIPI DELLA MATEMATICA" (#BERTAND RUSSELL). SCHEDA EDITORALE:

- "Pugnace censore di ogni forma di dogmatismo e fanatismo, è stato uno dei fondatori della filosofia analitica e ha avuto un ruolo di primo piano, con G. E. Moore, nella "rivoluzione" che ha travolto l’idealismo della filosofia anglosassone d’inizio Novecento: rivoluzione di cui i #Principidellamatematica (1903) rappresentano uno dei testi fondativi. "L’opera - scrive #Russell - ha un duplice scopo: primo, provare che tutte le proposizioni della matematica pura sono deducibili da un numero piccolissimo di principi logici fondamentali; [...] secondo, spiegare i concetti fondamentali che la matematica accetta come indefinibili - un compito puramente filosofico, e io non mi illudo di aver fatto altro che indicare un vasto campo di ricerche" (cit.).

- PIANETATERRA E #COSMOTEANDRIA: TRACCIA PER UNA #SECONDA #RIVOLUZIONE COPERNICANA (#KANT, 1724- 2024).

STORIA DELLA #CIVILTA’ E #FILOLOGIA: COME IL #PRINCIPIO ANTROPOLOGICO (TEOLOGICO E COSMOLOGICO) E’ STATO DECLINATO DALL’#ANDROCENTRISMO (PLATONICO-PAOLINO ED HEGELIANO), NEI SECOLI DEI SECOLI, FINO A DIVENTARE "PRINCIPIO #ANTROPICO", IN UNA SINTETICA "#PIRAMIDE" PROPOSTA DAL "#SAPIENTE" (1510) DI #BOVILLUS (v. allegato): "The #Stages of #Man (1510)", by Charles de #Bouelles (c. 1470-1553).

STORIA DELLA #CIVILTA’ E #FILOLOGIA: COME IL #PRINCIPIO ANTROPOLOGICO (TEOLOGICO E COSMOLOGICO) E’ STATO DECLINATO DALL’#ANDROCENTRISMO (PLATONICO-PAOLINO ED HEGELIANO), NEI SECOLI DEI SECOLI, FINO A DIVENTARE "PRINCIPIO #ANTROPICO", IN UNA SINTETICA "#PIRAMIDE" PROPOSTA DAL "#SAPIENTE" (1510) DI #BOVILLUS (v. allegato): "The #Stages of #Man (1510)", by Charles de #Bouelles (c. 1470-1553).

-

> DAL "CHE COSA" AL "CHI" ---ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA: "QUIS UT DEUS?" (" CHI E’ COME DIO?"). UNA NOTA SUL SIGNIFICATO DELLA PAROLA "MICHELE" E SULL’ AUTOGRAFO DI PAPA LEONE XIV A UNA BAMBINA.13 maggio 2025, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA E #TEOLOGIA: "QUIS UT DEUS?" (" CHI E’ COME DIO?"). UNA PRECISAZIONE SU UNA #PAROLA FONDAMENTALE DELLA TRADIZIONE EVANGELICA: "#MICHELE" ("#QUIS UT DEUS?"). Un primo passo oltre la "religione" del #superuomo costantiniano (#Nicea 325-2025).

- Un omaggio alla memoria di Lorenzo Valla...

LA #DIVINA COMMEDIA (#DanteAlighieri) E L’ AUTOGRAFO DI PAPA LEONE XIV A UNA #BAMBINA. A proposito della parola greco-latina #Charitas ("Amore"), da non confondere con la parola latina "#Caritas" (nel senso di "#tesoro", di "#caro" prezzo), una spontanea e straordinaria #sollecitazione a riprendere il cammino della società e della #cultura dalla esatta #comprensione e dalla scrittura precisa del #nome "#Michela" (con #ch) nell’evento della prima firma pubblica di #papa #LeoneXIV, il giorno #8maggio2025.

- NOTE:

- CINEMA #STORIA #LETTERATURA E #FILOSOFIA "OMERICA": "IL MIO #NOME E’ #NESSUNO":

- "[...] Uscito nelle sale italiane il 21 dicembre del 1973, prodotto da #Sergio #Leone e sceneggiato da Ernesto Gastaldi, il #film ebbe un buon successo di pubblico, come già avvenuto negli anni precedenti per numerosi western all’italiana, a partire da Per un pugno di dollari del 1964. Il film giunse al quinto posto tra gli incassi del 1973. [...]" (cit).

- IMMAGINAZIONE SOCIOLOGICA E #FILOLOGIA AZIENDALE: GRANDI #RICCHEZZE E "BUONA" #CARESTIA ("#CARITAS") NELLA #TRADIZIONE DELLA #TEOLOGIA-#POLITICA #ITALIANA ED #EUROPEA [foto allegata].

- LA FINE DELL’ ERA "ICEBERGHIANA" E DEL #DESTINO DELLA #NECESSITA’ ( #ANANKE: VICTOR HUGO): LO SCIOGLIMENTO DELL’ANDROCENTRICO #CORPOMISTICO DEL "RE DELL’UNIVERSO" E L’USCITA DALLA "#PREISTORIA" (K. #MARX) .

- Una breve nota su una metafora "ghiacciata" e "agghiacciante"!

- "MEMORIA DEL #MONDO". In lode di Dante Alighieri, Victor Hugo, Sigmund Freud, e Italo Calvino...

- PSICOANALISI, #ANTROPOLOGIA, ED #ECOLOGIA: SOTTO LA #MONTAGNA (#BERG) DI #GHACCIO (#ICE), COSA C’E’ SE NON SOLO L’ ACQUA "SPORCA" E "RISCALDATA" DELLO STESSO CHIACCIO?

- Continuare ad usare l’ #iceberg, come metafora della coscienza della "specie" umana, non porta fuori dalla "diritta via" e impedisce di conoscere sé e, al contempo, che ciò che "galleggia" sull’oceano è solo la #testa, la #coscienza capovolta del luciferino Signore del #ghiaccio infernale, come aveva ben capito #Dante, nel momento stesso in cui con #Virgilio riesce ad attaccarsi al #vello di #Lucifero e venir fuori dalla #caverna in cui si era smarrito e da cui pensava di non poter più uscire? Non è forse meglio rimettere i piedi a terra (Inf. XXXIV, vv. 88-90: "Io levai li occhi e credetti vedere /Lucifero com’io l’avea lasciato, /e vidili le gambe in sù tenere") e rileggere non solo con Dante e Virgilio, ma anche con Maria Beatrice e Lucia il viaggio di ogni essere umano nello spazio-tempo cosmico in cui si svolge la #Commedia umana, la "divina Commedia"?

- Foto allegata: La "piramide" di #Bovillus (1510). Un omaggio al "#VerdeBrillante" di #StefanoMancuso e #AlessandraViola (Giunti Editore 2011)

-

> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- RIPENSANDO AL #GALILEO, "CUM PETRO ET SUB PETRO", ALCUNI SEGNAVIA DELL’EREDITA’ DI JORGE MARIO BERGOGLIO E DI PAPA FRANCESCO.26 aprile 2025, di Federico La Sala

RIPENSANDO AL #GALILEO, "CUM PETRO ET SUB PETRO", ALCUNI #SEGNAVIA DELL’#EREDITA’ DI JORGE MARIO #BERGOGLIO E DI #PAPA #FRANCESCO: "QUELLE SCARPE CONSUMATE" E LA "SCELTA" DELLA #BASILICA DI "SANTA MARIA MAGGIORE" (ROMA)

- Una nota a margine di una riflessione di Andrea Arena in omaggio e in memoria di Papa Francesco (26aprile 2025).

ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA. "LE SCARPE CONSUMATE, I SORRISI SINCERI, E I DIALOGHI AUTENTICI" INDICANO, A MIO PARERE, IN UNA BREVISSIMA SINTESI ANTROPOLOGICA, I TRATTI ESSENZIALI DEL #VIAGGIO TERRENO E TERRESTRE DELL’#UOMO BERGOGLIO E DEL #PAPA FRANCESCO, DEL SUO #CAMMINARE #SINODALE ("CUM PETRO ET SUB PETRO", 2014), SUL "COME SI VA IN CIELO" (EVANGELICAMENTE), SUL "COME VA IL CIELO" (SCIENTIFICAMENTE ), E, APRENDO STORIOGRAFICAMENTE E FRANCESCANAMENTE MENTE OCCHI E CUORE, SUL COME E DA DOVE RIPARTIRE PER PORTARE AVANTI LA #SECONDA "#RIVOLUZIONECOPERNICANA": "VICISTI, #GALILAEE" (COSì #KEPLERO A #GALILEO, 1611).

FEDE E #SCIENZA: "DUE SOLI" (#DANTEALIGHIERI). LA BASILICA PAPALE DI #SANTAMARIAMAGGIORE E’ UN LUOGO LEGATO NON SOLO ALLA TRADIZIONE RELIGIOSA DEL CATTOLICESIMO-ROMANO E AL FAMOSO MIRACOLO DELLA #NEVE AD AGOSTO, MA ANCHE ALLA TRADIZIONE ARTISTICA E SCIENTIFICA DELL’EUROPA MODERNA, AL "SIDEREUS NUNCIUS" DI #GALILEO GALILEI (1610), E, ALL’OPERA DEL SUO AMICO PITTORE, #LUDOVICOCARDI, DETTO IL CIGOLI: [LA LUNA GALILEIANA, PRESENTE NEL QUADRO DELLA "IMMACOLATA CONCEZIONE CON APOSTOLI E SANTI", NELLA CAPPELLA PAOLINA DI SANTA MARIA MAGGIORE, INFATTI, E’ OPERA SUA.

-

> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "SÀPERE AUDE" (ORAZIO): IL FILO DEL "SERPENTE", LA VIA PER USCIRE DALL’INFERNO DELLA DIALETTICA TRAGICA.19 aprile 2025, di Federico La Sala

TEATRO (#STORIA) E #METATEATRO (#METASTORIA): GIUDA E GESU’, E, IL FILO DEL "SERPENTE", LA VIA PER USCIRE DALL’INFERNO DELLA #DIALETTICA TRAGICA (PLATONICO-PAOLINA ED HEGELIANA).

- ARCHEOLOGIA #FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA (#KANT, 1800). "Chi ama, ama al di là del premio e della pena" (Friedrich #Nietzsche, "Così parlò Zarathustra", parte IV: "Fuori servizio" - parole del vecchio papa, "a riposo", 1883-1885).

ALLA #LUCE DELLA SOLLECITAZIONE A RIFLETTERE SUL TEMA PROPOSTO IN "Cain and Jesus in Gertrude’s Closet, Hamlet 3.4" (Paul Adrian Fried)), forse, è ora di decidersi ad accogliere coraggiosamente che per #Shakespeare, come per #DanteAlighieri, nel cammino verso la #sorgente stessa della Legge, "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145), l’unica possibilità di raggiungere la meta sta proprio nel pensare insieme (dialogicamente e amorosamente) la identità e la differenza tra i #due "fratelli" (al di là "del "bene e del male") e, così, capire che nel "cuore" di "entrambi" si annida (anagrammatica-mente) un "serpent-e" di #speranza, la modalità stessa del "#Trasumanar" (Par. I.70), di andare oltre l’#androcentrismo (e il "#cristocentrismo") della #cosmoteandria della "tragedia" e della "caduta". Rileggere la #Commedia: "E prima, appresso al fin d’este parole, / ‘#Sperent_in_te’ di sopr’a noi s’udì: a che rispuoser tutte le carole." (Dante Alighieri, Par. XXV, 97-99).

- BUONAPASQUA, #PASQUA2025...

- NOTA:

- ULTIMACENA, #EUCHARISTIA, "#TRADIMENTO" DI #GIUDA, #CROCIFISSIONE: IL "RICHIAMO" DEL "#SERPENTE" DI #MOSE’ ("#CappellaSistina", #Michelangelo - v. foto) E LA "PREPARAZIONE" ALLA #PASQUA DI #GUARIGIONE E #RESURREZIONE (DI OGNI #ESSEREUMANO).