IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. Una nota di Sandro Modeo - a c. di Federico La Sala

- [...] tali scoperte - enunciate, per inciso, in un latino insieme esatto e visionario, come se Galileo stesse già modulando l’ineguagliabile italiano del Saggiatore e del Dialogo - sono sconvolgenti per le loro implicazioni concettuali e cognitive, per lo shock che comportano a livello di visione del mondo [...]

- GALILEO GALILEI, Sidereus Nuncius - versione in italiano dell’opera.

- MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO.GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!

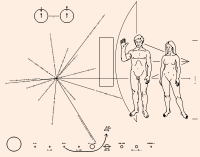

- FOTO: Immagine della placca del Pioneer 10.

E la rivolta di Galileo scongelò il cosmo dai rigori di Tolomeo

L’alba di una nuova visione del mondo

di Sandro Modeo (Corriere della Sera, 26.01.2011)

Al momento di scrivere il Sidereus Nuncius (prima edizione marzo 1610), Galileo ha quasi cinquant’anni. Come ricorda lo storico delle idee Andrea Battistini, lo scienziato - che fino a quel momento ha pubblicato solo studi minori e specialistici- teme di non poter esprimere in pieno la propria vocazione e di non poter comunicare i risultati delle proprie scoperte. Schiacciato dalle continue richieste dei committenti della Serenissima (deve occuparsi di macchine idrauliche, trapani per le viti, bussole e orologi), sente la vita sfuggirgli: quella routine alienante (il «servizio cotidiano» e la «servitù meretricia» ) gli lascia poche energie residue per dedicarsi ai «grandi e oltremodo mirabili» spettacoli del cosmo.

Scrivere il Nuncius, dunque, è il tentativo disperato (e riuscito) di ribellarsi a quella costrizione al silenzio; anche se il libro conserva tracce della sua gestazione inquieta, perché in molti punti lo scienziato evoca «l’angustia del tempo» per giustificare osservazioni a suo dire incomplete.

Frutto di 55 notti trascorse al cannocchiale (strumento rivoluzionario arrivato dall’Olanda), il Nuncius è anzitutto una fitta successione di scoperte fattuali: sulla superficie della luna (che si rivela «disuguale, scabra, piena di cavità e sporgenze» e «variata da macchie, come occhi cerulei d’una coda di pavone» ); sulla grandezza variabile degli astri (che «in mezzo alle tenebre» «sono visti chiomati» , mentre la luce diurna rade loro «i crini» e li ridimensiona); sulla Via Lattea, che si spalanca per la prima volta come «una congerie di innumerevoli stelle, disseminate a mucchi» , proprio col suo «candore latteo come di nube albeggiante» ; e sui satelliti di Giove, studiati nei loro più minuti movimenti. Il tutto con l’aiuto di numerosi, fondamentali disegni esplicativi.

Ma tali scoperte - enunciate, per inciso, in un latino insieme esatto e visionario, come se Galileo stesse già modulando l’ineguagliabile italiano del Saggiatore e del Dialogo - sono sconvolgenti per le loro implicazioni concettuali e cognitive, per lo shock che comportano a livello di visione del mondo.

I pochi estratti appena citati sono sufficienti a dimostrare come Galileo - al momento del Nuncius già copernicano da sette anni- non si limiti a demolire la fissità congelata del cosmo aristotelico tolemaico e il connesso, rassicurante meccano astrologico. Come non si limiti, cioè, a rivelare un universo metamorfico, discontinuo, infinito, dove nulla è centro e tutto è periferia; ma tolga anche all’assetto cosmico la sua eleganza stilizzata, perché è vero (come scriverà nel Saggiatore) che il linguaggio della natura ha per caratteri «triangoli, cerchi ed altre figure geometriche» , ma tali caratteri sono avvolti da una materia fisico-biologica molto più ribelle e instabile di quanto sembri (come dimostrano proprio le scabrosità lunari). Ed è vero che la vita si regge su leggi e simmetrie, ma entro un costante agguato caotico.

Oltre che diffidenze e calunnie (sia da parte di accademici che di ecclesiastici, in primis gli scienziati famuli della corte medicea, in cui Galileo sta per trasferirsi), il successo del Nuncius innesca anche un certo immaginario fantascientifico, per esempio sulla pluralità dei mondi abitati.

Oggi, un simile slittamento è ancora più naturale, perché gli eredi del cannocchiale galileiano (i potenti telescopi, da Hubble in poi) ci permettono di scrutare l’universo sempre più lontano e - per quanto possa sembrare paradossale- sempre più indietro nel tempo. Quando infatti osserviamo stelle e galassie remote, non le vediamo come sono ora, ma come erano milioni o miliardi di anni fa.

La spiegazione di questa vertigine - abbozzata da Poe nel poema Eureka ma di fatto formulata da Einstein - dipende dalla luce, la cui propagazione non è istantanea: anche se velocissima per i nostri parametri (300 mila km al secondo), la luce impiega del tempo a trasmetterci le immagini degli oggetti da cui proviene. Se volessimo vedere le galassie come sono ora, dovremmo dunque trovarci nel futuro. Ma anche questo nuovo «annuncio sidereo», per quanto frastornante, è destinato a essere superato - o integrato - dai successivi. Ogni acquisizione, nella scienza, è sempre la penultima.

- GALILEO GALILEI, Sidereus Nuncius - versione in italiano dell’opera.

- Aristotele fu un uomo, vedde con gli occhi, ascoltò con gli orecchi, discorse col cervello. Io sono un uomo, veggo con gli occhi, e assai più che non vedde lui: quanto al discorrere, credo che discorresse intorno a più cose di me; ma se più o meglio di me, intorno a quelle che abbiamo discorso ambedue, lo mostreranno le nostre ragioni, e non le nostre autorità (Galileo Galilei)

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- MUSICA E SCIENZA(VINCENZO GALILEI9. Esperimenti armonici e origine della rivoluzione scientifica (di Gianni Zanarini - SCIENZA IN RETE,02/10/2009)

- MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO.GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!

- I PAPI E LA SCIENZA NELL’EPOCA CONTEMPORANEA, A c. di M. S. Sorondo, PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE [«Nuovi Lincei»] /JACA BOOK, 2009.

- Il "caso Galileo" dopo 400 anni di Ennio Brovedani

Il testo sottoposto a censura del gesuita Ennio Brovedani sul "caso Galileo", con i tagli, evidenziati in rosso, operati dalla redazione di Civiltà Cattolica.

Il testo sottoposto a censura del gesuita Ennio Brovedani sul "caso Galileo", con i tagli, evidenziati in rosso, operati dalla redazione di Civiltà Cattolica.

- La Luna fotografata dagli astronauti della NASA

Le immagini sono state pubblicate su Flickr, sono oltre 8mila e raccontano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17

Le immagini sono state pubblicate su Flickr, sono oltre 8mila e raccontano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17

Da alcune ore sono disponibili su Flickr più di 8.400 fotografie scattate da astronauti della NASA durante le missioni del Programma Apollo, che il 20 luglio 1969 consentì all’uomo - e più precisamente a Neil Armstrong e Buzz Aldrin - di arrivare sulla Luna. Le immagini su Flickr del Project Apollo Archive riguardano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17. La maggior parte delle foto sono state scattate con macchine fotografiche Hasselblad, un’azienda svedese famosa per i suoi prodotti di alta qualità, e sono di dominio pubblico. Dentro ciascuna immagine c’è una breve didascalia che specifica la missione durante la quale è stata scattata quella foto e il rullino fotografico di cui è parte. Tutte le altre foto, anche quelle che non ha scelto il Post,si vedono qui.

Da alcune ore sono disponibili su Flickr più di 8.400 fotografie scattate da astronauti della NASA durante le missioni del Programma Apollo, che il 20 luglio 1969 consentì all’uomo - e più precisamente a Neil Armstrong e Buzz Aldrin - di arrivare sulla Luna. Le immagini su Flickr del Project Apollo Archive riguardano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17. La maggior parte delle foto sono state scattate con macchine fotografiche Hasselblad, un’azienda svedese famosa per i suoi prodotti di alta qualità, e sono di dominio pubblico. Dentro ciascuna immagine c’è una breve didascalia che specifica la missione durante la quale è stata scattata quella foto e il rullino fotografico di cui è parte. Tutte le altre foto, anche quelle che non ha scelto il Post,si vedono qui.

Federico La Sala

Forum

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- COSMOLOGIA QUOTIDIANA: "SÀPERE AUDE!". Enrico Fermi e lo spirito di Galileo. Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi.23 maggio 2025, di Federico La Sala

FISICA (#RAGIONE), METAFISICA (#FEDE), TEOANTROPOLOGIA E COSMOLOGIA QUOTIDIANA: "SÀPERE AUDE!" (#KANT, 1784).

- Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi. Una breve nota a margine della sua considerazione:

- "Enrico Fermi fu il più grande galileiano dell’ultimo secolo. E con questo non intendo solo dire che fu un genio della fisica - cosa indiscutibile - ma che incarnò in pieno lo #spirito di Galileo: il #coraggio di pensare in modo nuovo, la lucidità logica e la devozione assoluta alla verità scientifica.

- Fermi comprese qualcosa che ancora oggi sfugge a molti: la Cultura non è un ornamento, ma una necessità per la vita quotidiana. È dalla Cultura - quella vera, fondata sulla conoscenza, sul metodo, sul dubbio costruttivo - che nasce ogni progresso: medico, tecnologico, sociale.

- Lui, uomo schivo e rigoroso, visse sulle proprie spalle questa responsabilità. Sapeva che fare scienza non è solo risolvere equazioni o scoprire leggi dell’Universo. È aiutare l’#uomo a capire dove si trova, chi è, e come costruire un mondo migliore.

- Fermi non fu solo un Nobel. Fu una #coscienza etica della scienza.

- E noi, oggi, abbiamo il dovere di tenere viva quella lezione. Perché senza cultura vera, non c’è #libertà vera. " (cfr. Antonino Zichichi, Fbook, 20 maggio 2025).

***

CULTURA E #SOCIETÀ : #FERMI TUTTI E TUTTE, E, "CUM GRANO SALIS", SI CERCHI (E CERCHIAMO) DI PENSARCI ANCORA E BENE SUL #GALILEO DI CUI SI STA PARLANDO: "VICISTI, GALILAEE" (#KEPLERO, 1611).

La #rivoluzionecopernicana (contro i profeti della "fine della storia"), a mio parere, è solo iniziata, e, la navigazione nell’#oceanoceleste, con la #nave di #GalileoGalilei, se ha oltrepassato Scilla e Cariddi, non è andata affatto oltre le colonne d’Ercole della #cosmoteandria dell #tragedia.

"DIVINA COMMEDIA" (#Dante Alighieri). Non è meglio continuare a rifletterci? Così #Ennio Flaiano, nella sua “Autobiografia del Blu di Prussia”, scriveva: “L’amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco un verso di Dante che vede oltre il telescopio di Galilei”. Una forte e bella illuminante idea! Non è bene tenerne conto?

- Nota:

- ARITMETICA E #ANTROPOLOGIA: #IMPARARE A #CONTARE. UNA #HAMLETICA #DOMANDA TEOLOGICO-POLITICA AI MATEMATICI PER USCIRE DALL’#IMMAGINARIO DELLA #TORRE DI BABELE. Come "è stata possibile un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#Franca Ongaro #Basaglia)?!? Non è il caso di ripensare i fondamenti?! ...

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- FEDE E SCIENZA: RIPENSANDO AL GALILEO, "CUM PETRO ET SUB PETRO", ALCUNI SEGNAVIA DELL’EREDITA’ DI JORGE MARIO BERGOGLIO E DI PAPA #FRANCESCO:26 aprile 2025, di Federico La Sala

RIPENSANDO AL GALILEO, "CUM PETRO ET SUB PETRO", ALCUNI SEGNAVIA DELL’EREDITA’ DI JORGE MARIO BERGOGLIO E DI #PAPA #FRANCESCO: "QUELLE SCARPE CONSUMATE" E LA "SCELTA" DELLA #BASILICA DI "SANTA MARIA MAGGIORE" (ROMA)

- Una nota a margine di una riflessione di Andrea Arena in omaggio e in memoria di Papa Francesco (26aprile 2025).

ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA. "LE SCARPE CONSUMATE, I SORRISI SINCERI, E I DIALOGHI AUTENTICI" INDICANO, A MIO PARERE, IN UNA BREVISSIMA SINTESI ANTROPOLOGICA, I TRATTI ESSENZIALI DEL #VIAGGIO TERRENO E TERRESTRE DELL’#UOMO BERGOGLIO E DEL #PAPA FRANCESCO, DEL SUO #CAMMINARE #SINODALE ("CUM PETRO ET SUB PETRO", 2014), SUL "COME SI VA IN CIELO" (EVANGELICAMENTE), SUL "COME VA IL CIELO" (SCIENTIFICAMENTE ), E, APRENDO STORIOGRAFICAMENTE E FRANCESCANAMENTE MENTE OCCHI E CUORE, SUL COME E DA DOVE RIPARTIRE PER PORTARE AVANTI LA #SECONDA "#RIVOLUZIONECOPERNICANA": "VICISTI, #GALILAEE" (COSì #KEPLERO A #GALILEO, 1611).

FEDE E SCIENZA: "DUE SOLI" (DANTEALIGHIERI). LA BASILICA PAPALE DI #SANTAMARIAMAGGIORE E’ UN LUOGO LEGATO NON SOLO ALLA TRADIZIONE RELIGIOSA DEL CATTOLICESIMO-ROMANO E AL FAMOSO MIRACOLO DELLA #NEVE AD AGOSTO, MA ANCHE ALLA TRADIZIONE ARTISTICA E SCIENTIFICA DELL’EUROPA MODERNA, AL "SIDEREUS NUNCIUS" DI #GALILEO GALILEI (1610), E, ALL’OPERA DEL SUO AMICO PITTORE, #LUDOVICOCARDI, DETTO IL CIGOLI: [LA LUNA GALILEIANA, PRESENTE NEL QUADRO DELLA "IMMACOLATA CONCEZIONE CON APOSTOLI E SANTI", NELLA CAPPELLA PAOLINA DI SANTA MARIA MAGGIORE, INFATTI, E’ OPERA SUA.

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI --- IL "MESSAGGERO CELESTE" (1610), IL "MESSAGGERO DI PACE" ("PACIS NUNTIUS", 1964), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO (NICEA 325-2’25):17 marzo 2025, di Federico La Sala

LA STORIA (TEATRO), L’ARATRO (TERRA), LO STILO (SCRITTURA ALFABETICA), LO STORYTELLING ("GLOBE THEATRE"), E L’ANTROPOLOGIA DELLA "INTELLIGENZA ARTIFICIALE" (AI=IA).

- In memoria di Immanuel Kant...

CONSIDERANDO la storia dell’ "agricoltura" e l’importanza dell’invenzione dell’aratro per la seminagione del grano e del suo mito fondante connesso al rapimento di Persefone/Proserpina, la figlia di Demetra /Cerere, da parte di Ade/Plutone, si comprende meglio quale "matrimonio" impone la Legge della antica Grecia e cosa "nasconde" la nascita della tragedia: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, "Eumenidi", 657 ss.). #Shakespeare insegna: "The time is out of joint" ("Hamlet", I.5).

TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA. A reimpostare, antropologicamente e matematicamentre, la questione, è da dire che aveva ragione #Whitehead (con #BertrandRussell, autore dei "Principia Mathematica"): "Tutta la storia della filosofia occidentale non è che una serie di note a margine a #Platone".

Se è vero, come è stato scritto, che "un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1978), che fare, oggi, se non andare oltre l’antico programma, codificato nella "macchina" di "scrittura" della tragedia, e portarsi fuori dal rapporto sociale di produzione "cinematografico" platonico?

A mio parere, la "question" è epocalmente hamletica - alla Shakespeare (#Freud): antropologica. Il nodo è che la narrazione della intelligenza artificiale (AI = IA) di questa odierna "società elettronica" è fondata sul codice di una "immaginazione sociologica" (vale a dire, alla Karl #Marx e alla Charles Wright Mills, su un "rapporto sociale di produzione"), proprio e ancora di quello della tragedia (Eschilo, Sofocle, Euripide) della Grecia antica (cfr. Jesper Svenbro, "Phrasikleia, anthropologie de la lecture en Grèce ancienne", Paris 1988).

DIVINA COMMEDIA E CREATIVITA’. Il grande racconto cosmoteandrico di un "mondo come volontà e rappresentazione" di un #Autore - #Sovrano, a tutti i livelli, è finito, e, se non si vuole finire asfissiati nella sua "caverna", non si può non seguire #DanteAlighieri e cercare di ritrovare la "diritta via" della #Commedia!

Meglio riprendere con "Il Nome della rosa (#UmbertoEco), il filo del "maestro di color che sanno" (Inf., IV, 131), #Aristotele, rileggere criticamente "La sposa meccanica" (Marshall McLuhan), e, dopo millenni, uscire dallo storico inferno epistemologico e riequilibrare la teoria del campo cosmo-politico e antropologico: "il resto è silenzio" ("Amleto", V.2).

#Dantedì, #25marzo 2025

- NOTA:

- LA TERRA, LA #SCRITTURA ALFABETICA E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO (#Nicea, 325-2025): SAN BENEDETTO, “CON LA CROCE, CON IL #LIBRO E CON L’ #ARATRO”. Un invito a a riconsiderare, storiograficamente e antropologicamente. la “tenuta” dell’#architettura costituzionale della “casa comune” europea e terrestre ...

- Una nota in memoria di #Galileo #Galilei e di #Immanuel #Kant...

- CULTURA E SOCIETA’. SE NEL “LONTANO” 1610, #GALILEO #GALILEI PUBBLICA IL SUO “#MESSAGGERO #CELESTE” (“SIDEREUS NUNCIUS”), nel non troppo “recente” 1964, il 24 ottobre, nel secondo anno del suo Pontificato, papa Paolo VI, con la “Lettera apostolica”, intitolata “PACIS NUNTIUS” (“MESSAGGERO DI PACE”), proclama SAN BENEDETTO, PATRONO D’#EUROPA....

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- STORIA DELL’ARTE E DELLA SCIENZA: DUE "GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTA" (UN ARCHITETTO E UNO SCIENZIATO) NELL’ITALIA E NELL’EUROPA DEL TARDO RINASCIMENTO.10 marzo 2025, di Federico La Sala

STORIA CRITICA E ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: NELL’#ITALIA E NELL’#EUROPA DELLA FINE DEL #CINQUECENTO E DELLA PRIMA META’ DEL #SEICENTO, VIVONO

DUE "GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTA".

- UN INVITO "STORIOGRAFICO" A RIGUARDARE LE LORO "STORIE" E A RIPENSARE IL LORO #TEMPO #STORICO #COMUNE:

- A) Giovanni Battista Della Porta (nato a #Porlezza, in provincia di Como, nel 1542, e morto a Roma, nel 1597), architetto e scultore ; e

- B) Giovanni Battista Della Porta (nato a #VicoEquense, il 1º novembre 1535, e, morto a Napoli, il 4 febbraio 1615), filosofo, alchimista, commediografo e scienziato.

La "COINCIDENZA" OFFRE UNA BUONA "SOLLECITAZIONE" A RI-CONSIDERARE MEGLIO L’ #ORIZZONTE STORICO-CULTURALE ENTRO CUI SONO VISSUTI NON SOLO I DUE (DIVERSI E DISTINTI) "DELLA PORTA", MA ANCHE #GIORDANOBRUNO, #TOMMASOCAMPANELLA, WILLIAM #SHAKESPEARE, MIGUEL #CERVANTES, #GALILEI, ECC. e, al contempo, a riflettere ancora e di nuovo sulla "Magiae Naturalis" di Giovan Battista della Porta (di cui è stata pubblicata l’edizione critica ( per i Tipi dell’ Edizione Scientifica Italiana di Napoli a cura di Alfonso Paolella ).

- NOTE:

- ROMANZO STORICO E #STORIOGRAFIA: A riprendere il filo dalla "storia" del XVII secolo, che prende il via da "quel ramo del lago di #Como" (Alessandro #Manzoni, "I #Promessi Sposi"), e dal fatto "straordinario" che, al centro di Milano, ci sia una strada breve e stretta, tra piazza Cairoli a via Dante, che si chiami "Via Porlezza" , forse, è possibile e facile risalire nel tempo e nello spazio e ricomprendere la "base" socio-culturale da cui è "partito" Il Giovanni Battista Della Porta, diventato poi architetto e scultore di notevole valore e fama, e, nello stesso tempo storico, il Giovanni Battista Della Porta, diventato altrettanto poi scienziato e filosofo di grande valore e fama.

- A PARTIRE DALLA MILANO E DALLA NAPOLI DEL QUATTROCENTO E DEL CINQUECENTO. Per orientarsi, e "ricollocarsi" nell’orizzonte spazio-temporale di vita dei due "Della Porta", è opportuno ripensare alla caduta di Costantinopoli (1453) e, in particolare, alla #Pace di #Lodi (1454): "Con questo documento Francesco Sforza e Alfonso d’Aragona furono riconosciuti rispettivamente #Duca di #Milano e #Re di #Napoli, la Repubblica di Venezia estese il suo dominio fino all’Adda e fu conclusa la Santissima Lega Italica contro i Turchi.".

Ora, se si tiene presente che, in questi anni (a partire dal 1470), il signore di #Porlezza, è il condottiero di ventura, Ambrogino da Longhignana, un ghibellino, legato al clan familiare di Vitaliano #Borromeo e "agli stipendi del duca di Milano Francesco Sforza", si può cominciare a capire in quale ambiente socio- politico e culturale sia nato Giovanni Battista Della Porta (1542-1597).

Ora, se si tiene presente che, in questi anni (a partire dal 1470), il signore di #Porlezza, è il condottiero di ventura, Ambrogino da Longhignana, un ghibellino, legato al clan familiare di Vitaliano #Borromeo e "agli stipendi del duca di Milano Francesco Sforza", si può cominciare a capire in quale ambiente socio- politico e culturale sia nato Giovanni Battista Della Porta (1542-1597).

- ARTE, LETTERATURA, E #TEOLOGIA-#POLITICA: A #PORLEZZA SI COMBATTE PER "LA #PACE DELLA #FEDE" (NICCOLO’ #CUSANO, 1453) E SI RICORDA #CARLOMAGNO E LA "#STORIA" DEL #DUELLO TRA #ROLANDO E #FERRAU’. === "In località Bilate, nel comune di Carlazzo (Co), in Val Menaggio o Valle di Porlezza, come viene anche talvolta indicata, si trova un edificio [...] al cui interno era presente un ciclo di affreschi di soggetto cavalleresco databile tra la metà del Quattrocento e il 1480-1490. Noto come “Pretura” o “Prigione”, forse perché si trattava all’epoca di un ufficio giudiziario e/o di polizia [...] L’edificio si presenta affrescato anche sui muri esterni: sulla facciata principale è collocato un affresco che raffigura la Trinità; sulla parete nord, si trovava invece un affresco della Vergine Maria seduta su un trono, oggi non più visibile, eseguito utilizzando solo le tonalità del rosso.

L’affresco di soggetto cavalleresco che si trovava dentro l’edificio è incentrato sul duello tra Rolando e Ferraù presso Lazera (l’attuale Najèra), il cui racconto originario proviene dalla Cronaca dello pseudo-Turpino. Staccato dalle pareti dell’edificio nel 1961, messo su tela e restaurato, esso fa parte attualmente di una collezione privata milanese. [...]" (cfr. Serena Modena, "Didascalie nel ciclo di affreschi della “Pretura” di Bilate (Como)", RialFri, 15 marzo 2020).

Per approfondimenti ulteriori sul tema del duello, molto interesanti, per capire meglio il persorso professionale e artistico dell’architetto e scultore Della Porta (che arriverà a lavorare intorno al 1570 nel Santuario di Loreto, nella casa della Natività), si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza, "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).

Per approfondimenti ulteriori sul tema del duello, molto interesanti, per capire meglio il persorso professionale e artistico dell’architetto e scultore Della Porta (che arriverà a lavorare intorno al 1570 nel Santuario di Loreto, nella casa della Natività), si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza, "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).

- Presso la Santa Casa di #Loreto vi sono dieci #Sibille e tre #profeti, e alla realizzazione ha lavorato e contribuito intorno al 1570 l’architetto e scultore Giovanni Battista #DellaPorta (#Porlezza, 1542 - #Roma, 1597).

- STORIA E #FILOSOFIA DELL’#EUROPA E DELL’#ITALIA (1440-1570). L’ ONDA LUNGA DELLA #TEOLOGIA-#POLITICA DELLA "#DOTTAIGNORANZA" (1440) E DEL "DE #PACE FIDEI" (1453) DI NICCOLO’ #CUSANO E LO #STENDARDO COSTANTINIANO CON IL SUO "IN HOC SIGNO VINCES" DEL 1570: LA BATTAGLIA DI #LEPANTO DEL 1571. #Michelangelo #Buonarroti è morto nel 1564... e la "storia" del "duello di Rolando e Ferraù" continua, all’esterno come all’interno dell’area europea e mediterranea.

- CULTURA, #SOCIETA’, E #FAMIGLIA (FONDATA SUL #DIRITTO DI #MAGGIORASCO). DAL DUCATO DI #MILANO A #PORLEZZA E DA PORLEZZA A #NAPOLI, NEL #REGNODINAPOLI (#VICEREAME SPAGNOLO): #MEMORIA DI CARLO GESUALDO (#Venosa, 8 marzo 1566 - Gesualdo, 8 settembre 1613) Per meglio tratteggiare la scena italiana (ed europea) in cui si colloca la vita del Della Porta architetto.scultore e del Della Porta scienziato-alchimista, è bene ricordare, con Ambrosino da Longhignana (che, per i suoi legami con la famiglia Borromeo, fu sepolto nella "Isola Bella", ad #Arona, sul Lago Maggiore), la figura dei cardinali #CarloBorromeo (1538-1584) e del suo cugino cardinale #FedericoBorromeo (1564 -1631) e della sorella di Carlo, #Geronima #Borromeo, madre di Carlo Gesualdo (1566-1613), il "Napoletanissimo" musicista e compositore, destinato "a intraprendere la carriera ecclesiastica", ma segnato dalla sorte e dal #diritto a ricoprire il ruolo di #primogemito: "Nel 1585, il fratello Luigi, all’epoca ventunenne e non ancora sposato né con eredi maschi, subì una caduta da cavallo e morì. Questo evento fece di Carlo, diciottenne, l’unico erede dei titoli e delle tenute paterne, ragion per cui ci si mosse in fretta per organizzare le sue nozze. La scelta finale ricadde su Maria d’Avalos, figlia di Carlo d’Avalos, marchese di Montesarchio, e cugina di primo grado dell’aristocratico, ragion per cui occorse una dispensa papale. Maria aveva già avuto precedentemente due mariti e dei figli". Un "segno dei tempi" dalle conseguenze catastrofiche, come ben visto agli inizi dell’#Ottocento da #Manzoni, quando, nei suoi "#Promessi Sposi" (IX), apre la "parentesi" sulla "storia" della "monaca di Monza": sulla base della lezione del nonno materno, #Cesare #Beccaria, egli aveva ben capito di che stava parlando (già, al di là di Hegel, e prima di Marx)!

- SCIENZA E MAGIA NEL #REGNODINAPOLI (XVI-XVII SEC.): IMPARARE A "LEGGERE" IL "LIBRO" DELLA #NATURA. Del filosofo, alchimista, e scienziato GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTA (#VicoEquense, 1º novembre 1535 - #Napoli, 4 febbraio 1615), è da dire che la sua opera più famosa, "Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Magiae_naturalis_sive_de_miraculis_rerum_naturalium ), risale al 1558, ma fu accresciuta "fino a venti volumi, e fu compendiata in un volume unico nel 1584: questo compendio fu largamente diffuso e fu tradotto dal latino nelle principali lingue europee"; la sua grande erudizione e i suoi suggestivi principi esplicativi, sia empirici che filosofici, hanno dominato la scena culturale italiana nel delineare i tratti della nuova razionalità scientifica moderna, prima che Galileo salisse alla ribalta intorno al 1600. ( https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Della_Porta ). Accompagnato nell’opinione popolare dalla fama di mago, ma noto negli ambienti scientifici di tutta l’Europa per le sue sperimentazioni e per la molteplicità degli interessi, fu in rapporto epistolare e personale con gli studiosi più famosi del suo tempo. Invitato dall’imperatore del Sacro Romano Impero #RodolfoII d’Asburgo (1552 - 1612) a trasferirsi a #Praga, Della Porta progetta "un’opera per la quale aveva inventato il titolo di #Taumatologia e aveva indicato come dedicatarlo l’imperatore Rodolfo II, ma che per varie difficoltà, non riuscì a completare e mandare alla stampa": l’idea "è successivamente abbandonata e il dedicatario diventa #Federico #Borromeo, vescovo di #Milano. Tuttavia, nonostante l’impegno di Federico#Cesi, la Taumatologia non riceve l’imprimatur ecclesiastico e Della Porta abbandona il progetto" (#Donato Verardi, 2018).

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- STORIA E STORIOGRAFIA. L’ALBERO DI NATALE NELL’EUROPA MODERNA: LA PUNTA DI UN ICEBERG DELL’IMMAGINARIO OCCIDENTALE28 dicembre 2024, di Federico La Sala

L’ALBERO DI NATALE NELL’EUROPA MODERNA E IL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI: LA PUNTA DI UN ICEBERG DELL’IMMAGINARIO OCCIDENTALE

UNA NOTA sulla considerazione che "Nella sua concezione moderna, l’albero di Natale casalingo sarebbe stato creato quasi casualmente da una nobildonna tedesca nel 1611, desiderosa di illuminare un angolo vuoto della casa, la duchessa di Brieg." (cfr. Elisa Chiari, "Albero di Natale, la vera storia dalle radici antiche a noi", "Famiglia cristiana", 18.12.2024 )

CULTURA E SOCIETA’. Tenendo conto di quanto sta succedendo nella società europea, a partire dalla #RiformaProtestante (1517), e dal "Sacco di Roma" dei lanzichenecchi al soldo dell’imperatore Carlo V (1527), dalla #Riforma #Anglicana (1534), dalla stampa dell’opera di #Astronomia di #Copernico (1543) e dell’opera di #Anatomia di #Vesalio (1543), dalla #Controriforma Cattolica (#ConciliodiTrento,1545-1563), e, ancora, dalla introduzione del #CalendarioGregoriano del 1582 (non accettato né dalla Germania e dall’Olanda fino al 1700, né dall’Inghilterra fino al 1752), e, al contempo, dall’attacco della cattolicissima "Invincibile Armada" spagnola di Filippo II all’Inghilterra di Regina Elisabetta I d’Inghilterra (1588), si può comprendere meglio (e subito) perché all’#Amleto di #Shakespeare non piaccia il "#presepe" della "Danimarca" cattolica, e, al contempo, nella Germania protestante si comincia a diffondere in occasione del Natale la tradizione dell’#albero, sia come critica della tradizione religiosa cattolico-spagnola sia come sollecitazione a ripensare all’albero del #Paradisoterrestre e anche a un rinnovato legame matrimoniale tra "#Adamo ed #Eva" (come già indicato e fatto da Lutero e da #EnricoVIII, padre della regina Elisabetta).

"SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610). Alla #luce di questa "contestualizzazione" relativa al diffondersi della tradizione dell’ Albero di Natale nei Paesi Protestanti, forse, è bene ricordare che l’Annuncio Sidereo (il "Sidereus Nuncius"), relativo alla "scoperta" della #Luna come la Terra e della #Terra come la Luna, di Galileo Galilei è del 1610 ed è salutato da #Keplero proprio nel 1611 con parole augurali che fanno tremare ancora oggi di "paura" tutta la teologia-politica cattolico-costantiniana dell’epoca: "Vicisti, Galilaee!" (Hai vinto, o Galileo!).

PIANETA TERRA: SPERANZA. Forse, oggi, alla fine del 2024, la navigazione nell’#oceano celeste (come da indicazione e sollecitazione dello stesso Keplero al Galileo, nella lettera del 1611) può riprendere.

#Buonanno, #Buon2025.

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS", OGGI. --- QUALE FUTURO PER IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (GALILEO GALILEI, 1632)? UNA DOMANDA HAMLETICA PER "RE-SHAKESPEARE" BENE.11 novembre 2024, di Federico La Sala

A PARTIRE DA #AMLETO, CON #PIRANDELLO ED #EDUARDODEFILIPPO: «TE PIACE ’O PRESEPIO?» DEL #PIANETATERRA?!

- A PARTIRE DAL "#NATALE IN CASA CUPIELLO" (1931), ALCUNE NOTE DI #FILOLOGIA E #ARCHEOLOGIA FILOSOFICA INTORNO AL #CATTOLICESIMO COSTANTINIANO.

INTRODUZIONE. Si racconta che Saulo / Paolo di Tarso, un "cittadino romano"(At. 22, 25-28), sia stato portato fino al terzo cielo (2 Corinzi 12:2): va bene! Da ricordare, però, che #DanteAlighieri ("Io non Enëa, io non Paulo sono") è andato ben oltre i cieli di #Aristotele, come racconta l’astrofisico Carlo Rovelli, una volta uscito dal "buco nero" in cui lucifericamente era caduto!

#METATEATRO E #STORIOGRAFIA: UNA DOMANDA #HAMLETICA PER "RE-SHAKESPEARE" BENE. Antropologicamente (e cristologicamente), c’è da chiedersi, se Paolo ha visto “Gesù Cristo”, come mai - contriamente a quanto visto e insegnato da #Francesco di Assisi con il suo “presepe” (#Greccio, 1223) - non ha notato, accanto a “Cristo” che lo “sgridava” («Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?»), “Giuseppe” accanto a “Maria”?! Dov’è finito il "Giuseppe", discendente della "casa del #ReDavide" ("de domo David")?

UNA "#IMITAZIONEDICRISTO" ALLA PAOLO DI TARSO DI LUNGA DURATA: #NICEA (325 -2025). La domanda logico-storica è: come mai alla sua proposta di imitarlo e seguirlo, tutti e tutte si sono sbagliati e sbagliate a tal punto da seguire lui, Saulo (Paolo di Tarso), e non Gesù: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e #capo della #donna è l’#uomo [gr. ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)?

"ECCE HOMO" (F. #NIETZSCHE, 1888): QUALE #PRESEPE SI VUOLE CONTINUARE ANCORA A "COSTRUIRE", OGGI? Quello di Paolo di Tarso o quello di #FrancescodiAssisi? #Dante, cosa aveva già capito, come anche Shakespeare, e Pirandello e, infine, #Eduardo De Filippo (1931)?

"#SIDEREUSNUNCIUS" (#GALILEOGALILEI, 1610): QUALE FUTURO PER IL "#DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (#GALILEO GALILEI, 1632)?

- NOTE:

- TEATRO (FILOSOFIA) E #METATEATRO (METAFILOSOFIA): "NATALEINCASACUPIELLO".

- STORIAELETTERATURA #TEATRO, #METATEATRO E #FILOLOGIA: RE-#SHAKESPEARE CHIARA-MENTE, CON #VICTORHUGO, LUIGI #PIRANDELLO ED #EDUARDODEFILIPPO.

- In onore e memoria di Victor Hugo e Charles Baudelaire...

- LA «CHARITE’» DEL VESCOVO #MYRIEL DEI "MISERABILI", LA #CRITICA (#KANT) DELLA #ECONOMIAPOLITICA (#MARX), E IL #CATTOLICESIMO DELL’#AGAPE COSTANTINIANO....

- LA «CHARITE’» DEL VESCOVO #MYRIEL DEI "MISERABILI", LA #CRITICA (#KANT) DELLA #ECONOMIAPOLITICA (#MARX), E IL #CATTOLICESIMO DELL’#AGAPE COSTANTINIANO....

- Alcuni appunti a margine della presentazione nell’articolo allegato - v. in fondo - di Paola Martino, “Perdere la testa”: a Milano una mostra sulla decapitazione", (#Artuu, 29 Ottobre 2024 ), presso la Galleria BKV Fine Art di #Milano.

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS", OGGI. --- L’AVVIO DELLA "RIVOLUZIONE COPERNICANA" DEL GALILEO (1610). ASTRONOMIA STORIA E MEMORIA: "Cosmo". Il 9 novembre 1934 nasceva Carl Sagan.9 novembre 2024, di Federico La Sala

MEMORIA STORIA E ASTRONOMIA: "COSMO".

MEMORIA STORIA E ASTRONOMIA: "COSMO".- Il 9 novembre 1934 nasceva Carl Sagan:

«La Terra è l’unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c’è altro posto, per lo meno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì. Colonizzare, non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l’astronomia è un’esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c’è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l’uno dell’altro, e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l’unica casa che abbiamo mai conosciuto». (Carl Sagan).

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. -- C’è vita su Europa? La vita sulla luna di Giove potrebbe svilupparsi vicino a sorgenti vulcaniche presenti nelle profondità del suo oceano, proprio come avviene sui fondali marini della Terra (di U. Guidoni).15 ottobre 2024, di Federico La Sala

"SIDEREUS NUNCIUS (1610), "OCEANO CELESTE" (KEPLERO, 1611), E RICERCA SCIENTIFICA (2024).

***

C’è vita su Europa?

La vita sulla luna di Giove potrebbe svilupparsi vicino a sorgenti vulcaniche presenti nelle profondità del suo oceano, proprio come avviene sui fondali marini della Terra

di Umberto Guidoni ("HuffPost", 14 Ottobre 2024)

Ovviamente stiamo parlando della luna di Giove e della possibilità che possa ospitare forme di vita elementari. Europa è grande più o meno come la nostra Luna ma è coperta da uno strato di ghiaccio spesso diversi chilometri. A prima vista, un ambiente tutt’altro che ospitale.

- La sonda Galileo, inviata a studiare Giove negli anni Novanta, ha fornito immagini ad alta risoluzione di Europa, che hanno evidenziato la presenza di fratture e suggerito la possibilità che sotto la crosta ghiacciata ci fosse acqua allo stato liquido. Ulteriori analisi condotte dagli strumenti della sonda hanno confermato la presenza di un oceano di acqua salata, addirittura più grande di tutti quelli presenti sulla Terra. Non sorprende, quindi, che Europa sia diventata uno dei corpi celesti più interessanti per la ricerca di vita oltre la Terra, né che sia stata messa a punto una missione diretta a studiare da vicino la sua superficie e l’oceano sottostante.

E arriviamo così al lancio della sonda Europa Clipper, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Il razzo Falcon Heavy di SpaceX, si è sollevato dalla rampa 39A del Kennedy Space Center, in Florida, la stessa da cui sono decollato con lo Space Shuttle Endeavour nel 2001. La missione della NASA da 5 miliardi di dollari, dovrebbe durare oltre 10 anni, con circa la metà passati nel viaggio verso il sistema gioviano, un tragitto di circa 3 miliardi di chilometri.

Se tutto andrà come previsto, Europa Clipper passerà vicino a Marte a marzo del 2025 e sfiorerà la Terra alla fine del 2026, seguendo una traiettoria complessa, scelta per sfruttare la “fionda gravitazionale” dei due pianeti. Dopo questi incontri ravvicinati, la sonda guadagnerà la velocità necessaria per raggiungere Giove nella primavera del 2030. In orbita attorno a Giove, Europa Clipper condurrà un’indagine dettagliata della sua luna ghiacciata per verificare se vi sono condizioni adatte alla vita. Si tratta della più grande sonda spaziale mai sviluppata per una missione planetaria, equipaggiata con una decina di strumenti scientifici.

La NASA ha specificato che Europa Clipper non è una missione per la ricerca di forme di vita, ma per determinare se esistono le condizioni favorevoli alla vita. Sembra una sottile differenza che dimostra, però, la prudenza dell’agenzia spaziale americana riguardo ai risultati di una missione così complessa.

Anche se la sonda non atterrerà su Europa, cercherà di determinare se sono presenti gli ingredienti che riteniamo necessari per la vita. Certamente, per la vita come la conosciamo, è essenziale acqua liquida, che sappiamo essere presente sotto lo strato ghiacciato. Tuttavia, abbiamo bisogno anche di altri elementi chimici, come il carbonio la cui presenza sulla superficie è stata confermata in modo spettacolare dal telescopio spaziale James Webb. È stato anche identificato lo zolfo, un altro ingrediente importante per la vita, ma non abbiamo ancora evidenza di altri elementi come l’azoto o il fosforo. Inoltre, in un ambiente buio come le profondità oceaniche, è necessaria una fonte di energia continua, come ad esempio le sorgenti idrotermali. La vita su Europa potrebbe svilupparsi vicino a sorgenti vulcaniche presenti nelle profondità del suo oceano, proprio come avviene sui fondali marini della Terra.

Grazie alle sofisticate apparecchiature della sonda, la NASA spera di rispondere a molte di queste domande. Per tutti noi rimane la curiosità di sapere se la vita si sia sviluppata anche al di fuori del nostro pianeta. Tra qualche anno potremmo avere una risposta che potrebbe cambiare il nostro punto di vista sull’universo.

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- INFANZIA, ANTROPOLOGIA, E STORIOGRAFIA: USCIRE DALLA CAVERNA DI "POLIFEMO" E RICORDARE IL "SEGRETO" DEL VIAGGIO DI "ULISSE" ("#DIVINACOMMEDIA").5 aprile 2024, di Federico La Sala

L’ALBA DELLA MERAVIGLIA E LA STORIA DELLA COSMOLOGIA E DELLA FILOSOFIA (#KANT2024): CON #DANTEALIGHIERI E #GALILEO #GALILEI, DALLA LUNA IL SORGERE DELLA TERRA:

- «Entro la fine di questo secolo, i nostri nipoti lavoreranno sulla Luna, vivranno in avamposti permanenti su Marte e utilizzeranno materie prime provenienti dagli asteroidi: in una parola, l’umanità diventerà una vera specie interplanetaria» (Umberto Guidoni, "Sfidare lo spazio", Mursia 2024)

INFANZIA, ANTROPOLOGIA, E STORIOGRAFIA: USCIRE DALLA #CAVERNA DEL POLIFEMICO PLATONISMO DI SOCRATE E RICORDARE IL "SEGRETO" DEL VIAGGIO DI "ULISSE" ("#DIVINACOMMEDIA"):

- "O superbi cristian, miseri lassi,

che, de la vista de la mente infermi,

che, de la vista de la mente infermi,

fidanza avete ne’ retrosi passi,

fidanza avete ne’ retrosi passi,

non v’accorgete voi che noi siam vermi

non v’accorgete voi che noi siam vermi

nati a formar l’angelica farfalla,

nati a formar l’angelica farfalla,

che vola a la giustizia sanza schermi?"

che vola a la giustizia sanza schermi?"

(Dante Alighieri, Purg., 121-126).

(Dante Alighieri, Purg., 121-126).

ITACA, LE "ITACHE": L’#ODISSEA, LE "ODISSEE". Un piccolo passo del cammino della #coscienza terrestre sulla importanza di #storiciżżare il legame con il proprio #Sé, con la propria #Tradizione, e con il proprio Pianeta, con la propria "#Terra" - con le proprie "Itache", come precisa Konstantinos #Kavafis.

- NOTA. Le "Tesi di #filosofia della #storia" (o Tesi "Sul concetto di storia") di W. #Benjamin hanno una grande consonanza con l’opera di #DanteAlighieri, Marcel #Proust, e #Michelangelo (e anche con la nuova-#Polis, "Nea-Polis", #Napoli): sono un messaggio in bottiglia, una #mappa per non perdersi nell’#oceano dello spazio-tempo dell’immane #catastrofe in avanzamento progressivo e andare "alla ricerca del tempo perduto"! #Benjamin, come #Ulisse e come #Calvino, sa della "memoria del mondo" (#ItaloCalvino) e ha ascoltato "il #canto delle #sirene" (e degli #angeli), ed era più che fiducioso che il suo #messaggio sarebbe stato r-accolto.

EARTHRISE

NOTA

- STORIAELETTERATURA E POESIA. Constantinos Kavafis: vita e opera di un poeta universale.

- PENELOPE-IDEA E COMMEDIA: FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Con lo spirito dell’opera “The #Penelopiad” di Margaret Atwood e della #DivinaCommedia di #DanteAlighieri, un #segnavia di uscita dall’orizzonte della #tragedia....

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- CON IL GALILEO, DALLA LUNA, UNO SGUARDO DA EXTRATERRESTRI: UN’ALTRATERRA E’ POSSIBILE,17 dicembre 2023, di Federico La Sala

PREISTORIA E IPERSTORIA: #ANTROPOLOGIA, #STORIA E #LETTERATURA. #BuonNatale, buon #Natale2023: #Earthrise...

- Un piccolo omaggio alla formidabile riflessione di Emiliano Morrone, alla #Calabria - e alle "#Cittàinvisibili" (#ItaloCalvino 1923 - 1985):

- "Buona domenica. Noi calabresi vediamo la Calabria come un unico paese, unito da una storia, da una cultura, da una lingua, da uno spirito comune. Questo succede solo fuori regione, purtroppo." (Emiliano Antonino Morrone).

#DESTINI #INCROCIATI E #MEMORIA DEL #MONDO: UNO #SGUARDO DA #EXTRATERRESTRI. E’ VERO, concordo: noi "terroni" (#terrestri) siamo capaci di vedere la "Terra" come un unico "#Pianeta", unito da una storia, da una cultura, da una lingua, da uno spirito comune... solo dallo #spazio, solo da fuori della #Terra, purtroppo. Ma, uscire dalla #caverna, #oggi, è possibile...

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- CON CALVINO, LA SFIDA A INTERI MILLENNI DI LABIRINTO PUO’ ESSERE VINTA E IL "SENNO DI ORLANDO" (LUDOVICO ARIOSTO) PUO’ ESSERE RITROVATO.5 dicembre 2023, di Federico La Sala

CALVINO, LA SFIDA A INTERI MILLENNI DI LABIRINTO PUO’ ESSERE VINTA E IL "SENNO DI ORLANDO" (LUDOVICO ARIOSTO) PUO’ ESSERE RITROVATO.

- "Ed ecco: meraviglioso caso! /che ritornò la mente al primier uso;/e ne’ suoi bei discorsi l’intelletto/rivenne, più che mai lucido e netto ("Orlando Furioso", Canto XXXIX, 46-57).

COSMICOMICHE (#CALVINO100), ANTROPOLOGIA, LETTERATURA, E SORGERE DELLA TERRA (EARTHRISE):

Con "Leggerezza": "[...] la lentezza della coscienza umana a uscire dal parochialism antropocentrico può essere annullata in un istante dall’invenzione poetica. [...] Abituato come sono a considerare la letteratura come ricerca di conoscenza, per muovermi sul terreno esistenziale ho bisogno di considerarlo esteso all’antropologia, all’etnologia, alla mitologia. [...]

Credo che sia una costante antropologica questo nesso tra levitazione desiderata e privazione sofferta. E’ questo dispositivo antropologico che la letteratura perpetua" (Italo Calvino, "Lezioni americane").

Credo che sia una costante antropologica questo nesso tra levitazione desiderata e privazione sofferta. E’ questo dispositivo antropologico che la letteratura perpetua" (Italo Calvino, "Lezioni americane").- Un omaggio a "Insula Europea": la condivisione dell’articolo di Giulio Pantalei sulla mostra su Calvino da lui curata (cfr. "Con Calvino, nel labirinto di Caracalla", 3 Dicembre 2023).

CIELO STELLATO E MALINCONIA BAROCCA. COSMOLOGIA, RIVOLUZIONESCIENTIFICA E ARTISTICA, MA NON ANTROPOLOGICA: QUANDO L’ITALIA E L’EUROPA CADDERO IN UN VICOLO CIECO (1618-1648).

Una sollecitazione a ripensare la storiografia dei primi decenni del Seicento... *

- Un omaggio al lavoro di Maura Sgarro ("Colloqui con quattordici artisti del Seicento europeo", Kimerik 2023) e di Aurelio Musi ("Malinconia barocca", Neri Pozza 2023).

MEMORIA E STORIA: ELSHEIMER E RUBENS. "Adam Elsheimer (Francoforte sul Meno, 16 settembre 1578 - Roma, 11 dicembre 1610): [...] Secondo i biografi, Elsheimer, che lavorava molto lentamente e che lasciò pochissime opere (oggi se ne contano una trentina), morì perciò quasi in povertà. Una famosa lettera, piena di dolore, di #Rubens a Johann Faber che lo informava da Roma della scomparsa dell’amico, è forse il miglior tributo fatto a questo artista. Fu sepolto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, dove nel 2010 è stata apposta una lapide-cenotafio con profilo in bronzo e l’iscrizione che ricorda tra l’altro: "Nel 1609 dipinse / il cielo stellato / osservandolo / con uno dei primi / telescopi". (https://it.wikipedia.org/wiki/Adam_Elsheimer...).

ARTE E SCIENZA: CIGOLI, GALILEO GALILEI, E LA LUNA. [...] Quella fra Galileo e il Cigoli è, semplicemente, l’amicizia di una vita. Ce ne resta la testimonianza attraverso 29 lettere di Cigoli a Galileo e solo due dello scienziato al pittore perché gli eredi dell’artista, con eccessivo zelo, ritennero di dover distruggere tutte le prove di un sodalizio compromettente dopo la condanna papale. [...] Cigoli si trasferisce da Firenze a Roma nel 1604; Galileo all’epoca è ancora a Padova. Tornerà a Firenze nel 1610. [...]

Nell’ottobre del 1610 Cigoli riceve da Papa Paolo V l’incarico di affrescare la cupola di Santa Maggiore Maggiore con l’Immacolata Concezione, Apostoli e Santi. La fatica è resa da questo passo nella lettera del 1° luglio 1611: “Nel resto, io attendo a salire 150 scalini a Santa Maria Maggiore et a tirare a fine allegramente, a questi caldi estivi che disfanno altrui; et ivi, senza esalare vento né punto di motivo di aria, tra il caldo e l’umido che contende, me la passerò tutta questa state”. Ma sui ponteggi e sulla cupola di Santa Maria Maggiore succedono cose bellissime. Succede, ad esempio (lettera del 23 marzo 2612), che Cigoli usi un cannocchiale galileiano per osservare le macchie solari: 26 osservazioni, disegnate appositamente per Galileo (fig. 3); [...]

Nell’ottobre del 1610 Cigoli riceve da Papa Paolo V l’incarico di affrescare la cupola di Santa Maggiore Maggiore con l’Immacolata Concezione, Apostoli e Santi. La fatica è resa da questo passo nella lettera del 1° luglio 1611: “Nel resto, io attendo a salire 150 scalini a Santa Maria Maggiore et a tirare a fine allegramente, a questi caldi estivi che disfanno altrui; et ivi, senza esalare vento né punto di motivo di aria, tra il caldo e l’umido che contende, me la passerò tutta questa state”. Ma sui ponteggi e sulla cupola di Santa Maria Maggiore succedono cose bellissime. Succede, ad esempio (lettera del 23 marzo 2612), che Cigoli usi un cannocchiale galileiano per osservare le macchie solari: 26 osservazioni, disegnate appositamente per Galileo (fig. 3); [...]

Succede poi che nell’ottobre del 1612, dopo oltre due anni di lavoro, l’affresco sia completato, e che l’Immacolata Concezione sia strutturata secondo un’iconografia del tutto nuova: una Madonna in piedi su una luna perfettamente galileiana (fig. 4) , la stessa luna (fig. 1) le cui fasi Galileo aveva dipinto all’acquerello in uno dei suoi studi (fig. 2). La testimonianza commovente di un amico fedele.

Succede poi che nell’ottobre del 1612, dopo oltre due anni di lavoro, l’affresco sia completato, e che l’Immacolata Concezione sia strutturata secondo un’iconografia del tutto nuova: una Madonna in piedi su una luna perfettamente galileiana (fig. 4) , la stessa luna (fig. 1) le cui fasi Galileo aveva dipinto all’acquerello in uno dei suoi studi (fig. 2). La testimonianza commovente di un amico fedele.

Su Cigoli si può contare, e Galileo non esita a chiederne l’aiuto in vista della pubblicazione dell’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, a cura dell’Accademia dei Lincei. Ad occuparsi della pubblicazione è direttamente Federico Cesi, il Principe dell’Accademia; ma per scegliere l’incisore che dovrà occuparsi della parte iconografica dell’opera sia Cesi sia Galileo concordano nel rivolgersi a Cigoli . Fu scelto poi l’incisore lussemburghese Matthias Greüter. [...]" (cfr. "Galileo e Ludovico Cigoli: la Luna e le #macchiesolari fra scienza ed arte")

Su Cigoli si può contare, e Galileo non esita a chiederne l’aiuto in vista della pubblicazione dell’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, a cura dell’Accademia dei Lincei. Ad occuparsi della pubblicazione è direttamente Federico Cesi, il Principe dell’Accademia; ma per scegliere l’incisore che dovrà occuparsi della parte iconografica dell’opera sia Cesi sia Galileo concordano nel rivolgersi a Cigoli . Fu scelto poi l’incisore lussemburghese Matthias Greüter. [...]" (cfr. "Galileo e Ludovico Cigoli: la Luna e le #macchiesolari fra scienza ed arte")RAGIONE E FEDE: GALILEO E LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA: "(...) Il 25 febbraio 1616 il papa ordinò al cardinale Bellarmino di «convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione; e se si fosse rifiutato di obbedire, il Padre Commissario, davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla». Nello stesso anno il De revolutionibus di Copernico fu messo all’Indice donec corrigatur (fino a che non fosse corretto). Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane: forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto, fecero cadere Galileo nell’illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. [...]" (cf. https://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei ).

NOTE:

GALILEO E LA PITTURA. "[...] Galileo era appassionato di pittura e pittore dilettante. Era amico di tutti i maggiori pittori dell’epoca, tra i quali in particolare Ludovico Cigoli, con il quale tenne una nutrita corrispondenza e al quale aveva regalato un cannocchiale per osservare la Luna di cui il Cigoli doveva aver fatto un ottimo uso, come si deduce dalla rappresentazione della Madonna in Santa Maria Maggiore a Roma. Il Cigoli aveva rappresentato la Luna ai piedi della Santa Vergine così com’è vista al telescopio «con le divisioni merlate e le sue isolette». (cfr. Lamberto Maffei, "Il cervello artistico di Galileo Galilei", Il Sole-24 Ore, 10 aprile 2011).

OLTRE L’ORIZZONTE•ITALO CALVINO•SUPERLUNA•ARTE E LETTERATURA

La Luna cancellata (di Stefano Sandrelli, Edu-Inaf, 18 Maggio 2021/ Aggiornato 10 Maggio 2023).

La Luna cancellata (di Stefano Sandrelli, Edu-Inaf, 18 Maggio 2021/ Aggiornato 10 Maggio 2023).FLS

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- SCIENZA, FEDE, E " IL CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI" (ITALO CALVINO). Appunti sui "I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741).4 novembre 2023, di Federico La Sala

"LA LINGUA BATTE DOVE IL DENTE DUOLE". Alcune note a margine di "I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741). Nuova edizione accresciuta, rivista e annotata da SERGIO PAGANO, 2009, pp. CCLVIII, 332, tav. 24 ISBN 978-88-85042-62-9. *

- I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei

SERGIO M. PAGANO

SERGIO M. PAGANO

a cura di

a cura di

- Lev, Città del Vaticano 2009

Anno di edizione originale: 2009

Anno di edizione originale: 2009

ISBN: 9788885042629

ISBN: 9788885042629

- Il volume rappresenta la nuova edizione accresciuta, rivista e annotata dal prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, mons. Sergio Pagano, della precedente raccolta di documenti pubblicata con lo stesso titolo nel 1984. L’A. afferma che la brevità dei tempi allora a disposizione lo costrinse a produrre un risultato non del tutto soddisfacente, ora completato dalla presente nuova edizione di 550 pagine, 16 tavole fuori testo e 1300 note, un’edizione che può essere considerata come un “contributo umile e silenzioso dell’Archivio Segreto alla celebrazione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia" [2009].

Il lavoro tiene conto non solo dei numerosi studi relativi a caso Galileo apparsi dal 1984 alla data della presente pubblicazione, ma soprattutto del fatto che a, partire dal 22 gennaio 1998, gli archivi del Sant’Officio e quello della Congregazione dell’Indice, entrambi conservati nell’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, furono ufficialmente aperti agli studiosi.

Il lavoro tiene conto non solo dei numerosi studi relativi a caso Galileo apparsi dal 1984 alla data della presente pubblicazione, ma soprattutto del fatto che a, partire dal 22 gennaio 1998, gli archivi del Sant’Officio e quello della Congregazione dell’Indice, entrambi conservati nell’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, furono ufficialmente aperti agli studiosi.

Rispetto alle edizioni precedenti degli atti processuali galileiani le novità più rilevanti della nuova opera sono determinate dalla maggiore conoscenza dei personaggi implicati nel procedimento, tutti precisati nelle note, compresi moltissimi inquisitori; dai documenti presentati nella loro genuinità - originali, copie, sunti, note d’ufficio - con rigorose note archivistiche; dal panorama delle fonti "vaticane" riguardanti il processo allo scienziato pisano e cioè l’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’Archivio Segreto Vaticano, la Biblioteca Apostolica Vaticana. La presente nuova edizione comprende naturalmente tutte le carte già note e almeno una ventina di nuovi documenti reperiti nell’Archivio del Santo Officio dopo il 1991 da alcuni ricercatori: in particolare Ugo Baldini e Leen Spruit.

Rispetto alle edizioni precedenti degli atti processuali galileiani le novità più rilevanti della nuova opera sono determinate dalla maggiore conoscenza dei personaggi implicati nel procedimento, tutti precisati nelle note, compresi moltissimi inquisitori; dai documenti presentati nella loro genuinità - originali, copie, sunti, note d’ufficio - con rigorose note archivistiche; dal panorama delle fonti "vaticane" riguardanti il processo allo scienziato pisano e cioè l’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’Archivio Segreto Vaticano, la Biblioteca Apostolica Vaticana. La presente nuova edizione comprende naturalmente tutte le carte già note e almeno una ventina di nuovi documenti reperiti nell’Archivio del Santo Officio dopo il 1991 da alcuni ricercatori: in particolare Ugo Baldini e Leen Spruit.

Il volume annota criticamente i vari documenti dei quali propone una edizione fedele agli originali. L’edizione dei documenti è preceduta da una ampia introduzione storica alle vicende che gradualmente portarono all’istruzione e allo svolgimento del processo, a partire dalle denunce del domenicano Tommaso Caccini, dal 1616 al 1633 e fino al 1741, quando, sotto il pontificato di Papa Benedetto XIV, fu permessa la costruzione del mausoleo nella basilica di Santa Croce di Firenze e consentita la pubblicazione a Padova dell’opera galileiana.

Il volume annota criticamente i vari documenti dei quali propone una edizione fedele agli originali. L’edizione dei documenti è preceduta da una ampia introduzione storica alle vicende che gradualmente portarono all’istruzione e allo svolgimento del processo, a partire dalle denunce del domenicano Tommaso Caccini, dal 1616 al 1633 e fino al 1741, quando, sotto il pontificato di Papa Benedetto XIV, fu permessa la costruzione del mausoleo nella basilica di Santa Croce di Firenze e consentita la pubblicazione a Padova dell’opera galileiana.

*

UNA RIFLESSIONE DI ANTONIO CASTRONUOVO (1 novembre 2023): "Penso a Bruno e a Sarpi e a come la rivoluzione copernicana della morale sia stata avviata da frati, domenicani o serviti che siano. In qualche modo, la cosa fa sorridere; come fa sorridere il fatto che se Bruno andò al rogo, Sarpi fu invece un temuto scomunicato cui fu concesso di continuare a vivere nel proprio convento veneziano.

Ma a questi frati - ancorché versati agli esperimenti scientifici - mancò quel che a Bologna si dice "lo sbuzzo", il talento pratico, quello che determina effetti sulla realtà materiale. Ne godette Galileo, che infatti diventò sommamente pericoloso, da cui i processi, le estorte abiure ecc.

Ma a questi frati - ancorché versati agli esperimenti scientifici - mancò quel che a Bologna si dice "lo sbuzzo", il talento pratico, quello che determina effetti sulla realtà materiale. Ne godette Galileo, che infatti diventò sommamente pericoloso, da cui i processi, le estorte abiure ecc.

Torno spesso a questa lugubre storia, mediante un magnifico volume che nasce "da dentro", dal Vaticano. Me ne chiedo la ragione, e a volte penso che non resti altro agli sconfitti - ai nemici della scienza, alle intelligenze offuscate dalle fedi - che fare il verso di «studiare i propri errori». (A. Castronuovo).

Torno spesso a questa lugubre storia, mediante un magnifico volume che nasce "da dentro", dal Vaticano. Me ne chiedo la ragione, e a volte penso che non resti altro agli sconfitti - ai nemici della scienza, alle intelligenze offuscate dalle fedi - che fare il verso di «studiare i propri errori». (A. Castronuovo).

DUE NOTE:

a) #FISICA E #METAFISICA.#Patafisica-#mente, non si è ancora ascoltato il #suono del #nome e del #cognome di #GalileoGalilei, #Galileo, #Galilei; e, ancora, non si è visto che le radici della #Terra sono #Cosmicomiche (#ItaloCalvino), e, che è "l’amor che move il sole e le altre stelle"(#DanteAlighieri).

b) #STORIA #STORIOGRAFIA E #COSMOLOGIA: "#ECCE #HOMO" (#NIETZSCHE, 1888). BRILLANTISSIMA E OPPORTUNISSIMA SOLLECITAZIONE PER RIFLETTERE NON SOLO SU #GIORDANOBRUNO E #PAOLOSARPI, MA ANCHE SU #ITALOCALVINO E "#SIGISMONDO DI #VINDOBONA" (RILEGGERE "IL #CASTELLO DEI #DESTINI #INCROCIATI). SULLA IN-#CROCIATA DISCUSSIONE SU #RAGIONE E #FEDE (#CHIESACATTOLICA), FORSE, è tempo di cambiare decisamente #orizzonte e #logica della #ricercascientiffica e filosofica: la condanna di Gesù della #Galilea, come la condanna di #Galileo #Galilei, è di natura teologica e politica prima di tutto, e, poi scientifica e tecnica: la questione fondamentale è quella antropologica (cristologica), come aveva ben capito #Kant (e già #Orazio di #Venosa): "#sàpere aude!". Ricordare anche #Feuerbach, #naturalmente!

- I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. Una nota di Sandro Modeo - a c. di Federico La Sala21 giugno 2023, di Federico La Sala

MATURITA’ 2023.

- POESIA, COSMOLOGIA, E ANTROPOLOGIA (NON COSMOTEANDRIA):

CON SALVATORE QUASIMODO, GUARDARE "LA TERRA IMPAREGGIABILE" (1955-1958), DALLA LUNA, DALLA "NUOVA LUNA":

"Alla nuova luna

In principio Dio creò il cielo

e la terra, poi nel suo giorno

e la terra, poi nel suo giorno

esatto mise i luminari in cielo

esatto mise i luminari in cielo

e al settimo giorno si riposò

e al settimo giorno si riposò

Dopo miliardi di anni l’uomo,

Dopo miliardi di anni l’uomo,

fatto a sua immagine e somiglianza,

fatto a sua immagine e somiglianza,

senza mai riposare, con la sua

senza mai riposare, con la sua

intelligenza laica,

intelligenza laica,

senza timore, nel cielo sereno

senza timore, nel cielo sereno

d’una notte d’ottobre,

d’una notte d’ottobre,

mise altri luminari uguali

mise altri luminari uguali

a quelli che giravano

a quelli che giravano

dalla creazione dle mondo. Amen."

dalla creazione dle mondo. Amen." -

> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- NELL’ANNO DANTE2021, INGENUITY INIZIA LA SUA MISSIONE. Il 13 aprile 2023 ha azionato le sue eliche per la 50esima volta (di Jacopo Danieli)22 aprile 2023, di Federico La Sala

COSMOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E DIVINA COMMEDIA: "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610) E "SAPERE AUDE!"(I. KANT, 1784). Alcuni appunti sul tema dell’antropogenesi (e cristogenesi) nell’opera di Dante...

- FILOLOGIA E ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI ANDROLOGIA DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3);

- E DELLA SUA COSTRUZIONE DEL "CORPO DI CRISTO": "Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto [...] egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo [εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ], finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo [ἄνδρα] perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo." (Efesini, 4.1/11-13).

NELL’ANNO DANTE2021, SU MARTE, "INGENUITY" INIZIA LA SUA ATTIVITA’ E LA SUA MISSIONE ESPLORATIVA:

CON ULISSE, OLTRE: VIRTU’ E CONOSCENZA. Ai suoi tempi, Dante ha esplorato con il suo "oudemico" ingegno l’intero "oceano celeste" (Keplero) e, al ritorno, ha raccontato che, trovandosi nel V cielo, quello del Pianeta Marte, rimase colpito da "una melode/ che mi rapiva, sanza intender l’inno (Pd XIV, 101 e 123).

L’INGEGNO, IL GENERE UMANO ("GATTUNGSWESEN"), E LA "TERRA" DI MARTE:

NELL’ANNO 2023, "Lo scorso 13 aprile il piccolo elicottero marziano Ingenuity ha azionato le sue eliche per la 50esima volta, percorrendo 320 metri in poco più di 2 minuti e mezzo, durante i quali ha infranto anche il precedente record di altezza, salendo fino a 18 metri. Ingenuity, che il 19 aprile ha festeggiato i suoi primi due anni su Marte, fu inizialmente concepito come dimostratore tecnologico, un modo cioè per provare che il volo controllato a motore su un altro pianeta fosse possibile. [...]

Costruito con molti componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ad oggi, ha volato in totale per oltre 89 minuti e più di 11,6 chilometri. «Abbiamo fatto tanta strada e vogliamo andare ancora più lontano», dice Teddy Tzanetos, responsabile del team della missione al Jpl. «Ma sappiamo fin dall’inizio che il nostro tempo su Marte è limitato e ogni giorno operativo è una benedizione. Che la missione di Ingenuity finisca domani, la prossima settimana o tra qualche mese è qualcosa che nessuno può prevedere al momento. Quello che posso prevedere è che, quando succederà, ci sarà una bella festa». " (cfr. Jacopo Danieli, "Cinquanta voli per l’elicotterino marziano", INAF, 21/04/2023).

Costruito con molti componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ad oggi, ha volato in totale per oltre 89 minuti e più di 11,6 chilometri. «Abbiamo fatto tanta strada e vogliamo andare ancora più lontano», dice Teddy Tzanetos, responsabile del team della missione al Jpl. «Ma sappiamo fin dall’inizio che il nostro tempo su Marte è limitato e ogni giorno operativo è una benedizione. Che la missione di Ingenuity finisca domani, la prossima settimana o tra qualche mese è qualcosa che nessuno può prevedere al momento. Quello che posso prevedere è che, quando succederà, ci sarà una bella festa». " (cfr. Jacopo Danieli, "Cinquanta voli per l’elicotterino marziano", INAF, 21/04/2023).EARTHDAY 2023 #Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #Koyaanisqatsi #Ubuntu #Earthrise

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI ---- ANTROPOLOGIA SPAZIALE E FILOLOGIA: NOTE SUL "CORDONE OMBELICALE".4 dicembre 2022, di Federico La Sala

PIANETA TERRA 2022.

ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, ANALFABETISMO, E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (FREUD, 1929):

COME NASCONO I BAMBINI? COSA "STA SCRITTO AL CENTRO DELLE NOSTRE PANCE" DI ESSERI UMANI?

***

- "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610). Nel momento stesso in cui sono cominciati i viaggi extra-terrestri, forse, è possibile cominciare anche a capire l’importanza del cordone ombelicale e preoccuparsi meglio e di più delle condizioni che rendono possibile la vita sul Pianeta Terra.

- TERRA-MADRE (DEMETRA ->ELEUSIS, una delle capitali europee della cultura 2023). Senza cordone ombelicale (il filo "tecnologico", il "pezzo di terra", che assicura condizioni di vita terrestre ad un essere umano) nessuno può avventurarsi fuori dalla Terra (non solo nell’aria o nell’acqua del #Pianeta , ma nemmeno e ancor di più nello spazio planetario o cosmico) e tornare a Casa.

***

CORDONE OMBELICALE

di Annalisa Teggi (L’ Osservatore Romano, 02 dicembre 2022

"Se dovessi scegliere la notizia dell’anno di questo 2022 che si avvia al termine, la tirerei fuori dalle pieghe più silenziose della realtà. Lo scorso maggio a Catania è stato trovato un neonato abbandonato in una cesta con il cordone ombelicale ancora attaccato. Proprio quest’ultimo dettaglio mi è rimasto impresso, quasi fosse un grido. Che grande vulnerabilità esposta in quel cordone, segno di una dipendenza totale. Guai a manifestare una cosa del genere, oggi. I nostri cordoni ombelicali li tagliamo spavaldamente, o piuttosto li nascondiamo con cura (anche noi stessi). Ostentiamo la fierezza di traguardi che ci siamo guadagnati da soli, con le nostre forze. Senza chiedere niente a nessuno - la medaglia da appuntarsi al petto. Ma sarà poi vero?

[...]

«Sono» nasce da un «siamo», e sta scritto al centro delle nostre pance. È un «siamo» che è durato nove mesi dentro il grembo e non sparisce quando siamo creature separate da nostra madre. Restiamo bisognosi di non recisi dal cuore del mondo.

In una lettera datata 8 gennaio 1944 J.R.R. Tolkien scrisse a suo figlio Christopher: «Ma Dio è anche (si fa per dire) dietro di noi, sostenendoci, nutrendoci (dato che siamo creature sue). Quel luminoso punto di potere dove il cordone della vita, il cordone ombelicale dello spirito termina, là è il nostro angelo, che guarda in due direzioni: a Dio dietro di noi, senza che noi possiamo vederlo, e a noi». Ce lo immaginiamo sempre presente, l’angelo custode. Ma un po’ staccato da noi. Magari su un’imprecisata nuvoletta sopra la nostra testa. Solo un genio profondamente intuitivo poteva regalarci quest’istantanea dell’angelo custode che sta a reggere il cordone ombelicale che ci lega fecondamente al Cielo. Verrebbe da attribuirgli tutta l’energia vivace che si vede nei corpi e nei volti di chi fa il tiro alla fune. Solo che non c’è nessuna gara per l’angelo, solo l’inesausto desiderio di non separarci dal vero bene.

E questo «cordone ombelicale dello spirito» non è il filo del burattino che viene manovrato, è una cascata di nutrimento che ci tiene in piedi, per essere davvero liberi. Liberi, perché legati come figli. " (L’Osservatore Romano, 02 dicembre 2022).

***

-

> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- "CIAULA SCOPRE LA LUNA", IL "MALEDETTO SIA COPERNICO!", L’ABIURA DI GALILEO GALILEI, E IL DISAGIO DELLA CIVILTA’.29 giugno 2022, di Federico La Sala

STORIA E MEMORIA... *

L’#ABIURA DI #GALILEOGALILEI (letta il #22giugno 1633), IL "MALEDETTO SIA #COPERNICO!" (L. #Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”, 1904), E IL #DISAGIODELLACIVILTA’ (#SigmundFreud, 1929). #Storia e #memoria...

Ricordando che ieri (#28giugno) era il #giorno della #nascita nel 1867 di #LuigiPirandello e che una delle sue novelle più famose è "CIAULA SCOPRE LA #LUNA", non si può non ricordare ancora oggi alla #ChiesaCattolica (#29giugno, memoria di #PietroePaolo) la frase di #Keplero del 1611 : "Hai vinto, o #Galileo!" ("#Vicisti, #Galilaee": una #duplice #vittoria, sul piano scientifico e sul piano della preistorica #cosmoteandria "cattolica"!

La #rivoluzionecopernicana continua il suo #cammino... con #DanteAlighieri, #Shakespeare, #Kant, #Freud, #Ciaùla, e Samantha Cristoforetti, l’intero #genereumano è riuscito a "rivedere le stelle" (Inf. XXXIV, 139).

- PER NON DIMENTICARE

- Abiura di Galileo Galilei

- Letta il 22 giugno 1633

Io Galileo, fìg.lo del q. Vinc.o Galileo di Fiorenza, dell’età mia d’anni 70, constituto personalmente in giudizio, e inginocchiato avanti di voi Emin.mi e Rev.mi Cardinali, in tutta la Republica Cristiana contro l’eretica pravità generali Inquisitori; avendo davanti gl’occhi miei li sacrosanti Vangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro che sempre ho creduto, credo adesso, e con l’aiuto di Dio crederò per l’avvenire, tutto quello che tiene, predica e insegna la S.a Cattolica e Apostolica Chiesa. Ma perché da questo S. Off.o, per aver io, dopo d’essermi stato con precetto dall’istesso giuridicamente intimato che omninamente dovessi lasciar la falsa opinione che il sole sia centro del mondo e che non si muova e che la terra non sia centro del mondo e che si muova, e che non potessi tenere, difendere ne insegnare in qualsivoglia modo, ne in voce ne in scritto, la detta falsa dottrina, e dopo d’essermi notificato che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, scritto e dato alle stampe un libro nel quale tratto l’istessa dottrina già dannata e apporto ragioni con molta efficacia a favor di essa, senza apportar alcuna soluzione, sono stato giudicato veementemente sospetto d’eresia, cioè d’aver tenuto e creduto che il sole sia centro del mondo e imobile e che la terra non sia centro e che si muova; Pertanto volendo io levar dalla mente delle Eminenze V.re e d’ogni fedel Cristiano questa veemente sospizione, giustamente di me conceputa, con cuor sincero e fede non fìnta abiuro, maledico e detesto li sudetti errori e eresie, e generalmente ogni e qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla S.ta Chiesa; e giuro che per l’avvenire non dirò mai più ne asserirò, in voce o in scritto, cose tali per le quali si possa aver di me simil sospizione; ma se conoscerò alcun eretico o che sia sospetto d’eresia lo denonziarò a questo S. Offizio, o vero all’Inquisitore o Ordinario del luogo, dove mi trovarò.

Giuro anco e prometto d’adempire e osservare intieramente tutte le penitenze che mi sono state o mi saranno da questo S. Off.o imposte; e contravenendo ad alcuna delle dette mie promesse e giuramenti, il che Dio non voglia, mi sottometto a tutte le pene e castighi che sono da’ sacri canoni e altre constituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate.

Giuro anco e prometto d’adempire e osservare intieramente tutte le penitenze che mi sono state o mi saranno da questo S. Off.o imposte; e contravenendo ad alcuna delle dette mie promesse e giuramenti, il che Dio non voglia, mi sottometto a tutte le pene e castighi che sono da’ sacri canoni e altre constituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate.

Così Dio m’aiuti e questi suoi santi Vangeli, che tocco con le proprie mani. Io Galileo Galilei sodetto ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obligato come sopra; e in fede del vero, di mia propria mano ho sottoscritta la presente cedola di mia abiurazione e recitatala di parola in parola, in Roma, nel convento della Minerva, questo dì 22 giugno 1633.

Così Dio m’aiuti e questi suoi santi Vangeli, che tocco con le proprie mani. Io Galileo Galilei sodetto ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obligato come sopra; e in fede del vero, di mia propria mano ho sottoscritta la presente cedola di mia abiurazione e recitatala di parola in parola, in Roma, nel convento della Minerva, questo dì 22 giugno 1633. Io, Galileo Galilei ho abiurato come di sopra, mano propria.

Io, Galileo Galilei ho abiurato come di sopra, mano propria.*

Federico La Sala (29 giugno 2022)

-

> L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. --- Il soorgere della Terra e una nuova "ricapitolazione": una radicale inversione logico-storica.13 febbraio 2022, di Federico La Sala

Cosmologia, antropologia, cristianesimo e civiltà.

"IL FIGLIO DELL’UOMO": UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E FILOLOGICA...

COSMOLOGIA. “Da Copernico in poi l’uomo rotola dal centro verso una X”. Così Nietzsche, nel 1886. Ma, per un filosofo nato filologo e, per di più, uno dei grandi maestri del sospetto, contrariamente a quanto si è sempre ripetuto in modo "umano, troppo umano", non è bene tornare a interrogarlo e cercare di avere ulteriori dati sulla destinazione "ignota"?

ANTROPOLOGIA. Nel 1888 pubblica "Ecce homo. Come si diviene ciò che si è": un Urlo contro la paolina religione del "Vir Dei", una critica radicale della cosmoteandria faraonica, e un aut aut epocale.

LA PUNTA DI UN ICEBERG BIMILLENARIO: PUGLIA (12 FEBBRAIO 2022). "Ecce Vir": il "caso serio" del quadro intitolato "Sabinus vir Dei".

Tracce per una seconda rivoluzione copernicana

- AL DI LÀ DELLA LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)

SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI E RINASCIMENTO, OGGI. Una ristrutturazione epocale e lo sgretolamento della cosmoteandria tradizionale (#cosmo, teologia/ #dio e #andrologia/uomo) è già da tempo in atto: la nascita di una antropologia annunciata già da Michelangelo nel suo "Tondo Doni", con le sue due sibille e i suoi due profeti - non "quattro profeti", come vuole la Galleria degli Uffizi, e da Galileo Galilei con il suo "Sidereus Nuncius" (1610), fondata sulla visione del sorgere della Terra, è già in cammino: un capovolgimento e una nuova ricapitolazione, una radicale inversione logico-storica!

Federico La Sala

-

> L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. --- Astrobiologia. La Nasa ha chiamato 24 teologi in un progetto per dare vita a «ponti di comprensione per pensare insieme - e informare il pubblico - sulle preoccupazioni globali» sulla vita extraterrestre (di Luigi Bignami).3 gennaio 2022, di Federico La Sala

Spazio.

Fratello alieno: la Nasa "arruola" i teologi

La Nasa ha chiamato 24 teologi in un progetto per dare vita a «ponti di comprensione per pensare insieme - e informare il pubblico - sulle preoccupazioni globali» sulla vita extraterrestre

di Luigi Bignami (Avvenire, martedì 28 dicembre 2021)

- [Foto] La placca attaccata al Pioneer 10 nel 1972 con alcune informazioni sull’uomo rivolte a eventuali intelligenze extraterrestri - Nasa

Mentre le agenzie spaziali lanciano nuovi telescopi, sonde e rover per cercare forme di vita aliena oltre la Terra, La Nasa ha chiamato 24 teologi a far parte di un progetto voluto dall’ente spaziale a cui farà parte il Center for Theological Inquiry a Princeton negli Usa il cui obiettivo è dare vita a «ponti di comprensione convocando teologi, scienziati, studiosi e responsabili politici per pensare insieme - e informare il pubblico - sulle preoccupazioni globali». Tra questi problemi risultano di rilevante importanza anche domande quali «Cos’è la vita? Qual è la linea di confine tra uomo e alieno? Quali sono le possibilità che esista vita su altri mondi?».

Tra i teologi che verranno chiamati spicca Andrew Davison, sacerdote e teologo dell’Università di Cambridge con un dottorato in biochimica, il quale si è recentemente occupato di astrobiologia (la scienza che studia la ricerca di vita extraterrestre) e di sintesi evolutiva. Presto sarà pubblicato un suo lavoro sull’esobiologia (Astrobiology and Christian Doctrine) che tratta il rapporto tra vita aliena e principali aspetti della fede cristiana. «Le tradizioni religiose sarebbero una caratteristica importante nel modo in cui l’umanità affronterebbe le conferma della vita altrove - ha scritto Davison sul sito dell’Università di Cambridge -, per questo motivo, fa parte dell’obiettivo della Nasa sostenere il lavoro sulle ’implicazioni sociali dell’astrobiologia».

Spiega Davison: «Il mio progetto (all’interno di quello della Nasa) è semplice da definire. Sto realizzando un’indagine sui temi principali della fede cristiana dal punto di vista della vita altrove nell’Universo. Penso al suo rapporto con le dottrine della creazione, del peccato, della persona e dell’opera di Gesù, della Redenzione, della rivelazione e dell’escatologia. Finora la mia attenzione si è concentrata principalmente su ciò che i teologi chiamano cristologia: la discussione su chi fosse Gesù, e in particolare su cosa significa ritenerlo insieme umano e divino. Ora, vista l’elevata probabilità che esista vita aliena, c’è una domanda teologica a cui dare risposta e riguarda la prospettiva della vita su altri mondi: dobbiamo pensare a molte incarnazioni o solo a quella di cui parlano i teologi in Gesù?». Un problema che dev’essere giustamente affrontato prima che possa arrivare il grande annuncio.

Anche José Gabriel Funes, direttore della Specola Vaticana, interpellato sui rapporti tra astronomia e fede ha più volte ribadito della possibilità di vita extraterrestre: «A mio giudizio questa possibilità esiste. Gli astronomi ritengono che l’Universo sia formato da cento miliardi di galassie, ciascuna delle quali è composta da centinaia di miliardi di stelle. Molte di queste, o quasi tutte, potrebbero avere dei pianeti. Come si può escludere che la vita si sia sviluppata anche altrove?». E anche se non ci sono prove, ribadisce Funes, non si può escludere che esistano esseri simili a noi o più evoluti. E se si scoprisse la loro esistenza non ci sarebbero problemi per la nostra fede. «Come esiste una molteplicità di creature sulla Terra, così potrebbero esserci altri esseri, anche intelligenti, creati da Dio. Questo non contrasta con la nostra Fede, perché non possiamo porre limiti alla libertà creatrice di Dio. Per dirla con san Francesco, se consideriamo le creature terrene come ’fratello’ e ’sorella’, perché non potremmo parlare anche di un ’fratello extraterrestre’? Farebbe comunque parte della creazione».

___

Nota: