MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA. Un ’ricordo’ - di Federico La Sala

mercoledì 9 maggio 2018.

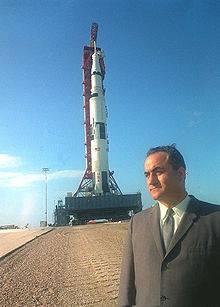

- NELLA FOTO, ROCCO A. PETRONE (1926-2006)

SUI LUOGHI DELLA METAFISICA. IN COMPAGNIA DI DON GIUSEPPE DE LUCA **

Tutte le volte, e non furono tante, che io son tornato nella casa dove nacqui (è in un paese montano, sul margine di faggete eterne che mai nessuno ha traversato, nel cuore più nascosto della Basilicata; e sì che vi si è a distanza pari, lassù, tra l’Adriatico, lo Ionlo, ll Tirreno, e io fanciullo coi pastori spiavo se, di tra una radura e l’altra della sommità più alta, si vedessero in lontananza scintillare insieme le tre marine); tutte le volte che sono tornato a casa, dicevo, giungendovi da Salerno per il Vallo di Diano, non appena oltrepassato il crinale che il Vallo separa dalla vallata del Pergola, d’ún subito scoprivo, là sulla costa di fronte, il mio paese nel sole, e poco più giù sulla destra il camposanto, dove dorme colei che, dando in cambio la vita sua per la mia, mi fece uomo; e accanto ad essa, dorme il prete che fece me prete.

Voi direte: il Pergola, peuh! gran fiume che è! e poi anche la valle di cotanto fiume, e poi... Adagio, lettore. Da quei monti dietro il mio paese, da quelle faggète, scende il Melandro; il Melandro per ùna matassa lenta di andirivieni va a riversarsi nel Pergola, il Pergola nel Tanagro; e così, dolce dolce, una valle appresso all’altra ora costeggiando l’uno ora.l’altro paese, antiquos subterlabentia muros, quei magri fiumi si gettano alla fine nel Sele

[nei pressi della stazione ferroviaria del Comune di CONTURSI, fls],

e il Sele entra nel mare a Pesto, dove l’acqua del mare serba ancora una sua certa luce: poco più su insomma dell’antica Elea, dove nacque un giorno la metafisica, come sullo Ionio a Metaponto, ora coltivata ma sempre solitaria, nacque un giorno la filosofia religiosa.

Lettor mio, vuoi proprio levarti la voglia e il gusto di darci di “area depressa”? Padrone. Io pure, rintronato sin da fanciullo tra nomi come Melandro, Tanagro, Sele, Palinuro, Elea, Metaponto, anche io mi sento quando perplesso e quando depresso. Non forse in quel senso che dici tu, ma è un fatto, sento che mi opprime, quasi un peso troppo grande, il peso di tre millenni continuati nella luce della civiltà; e se non ti dispiace, mi sento turbare tutte le volte da quelle terre, quei cieli, quei boschi, quelle acque, quei luoghi senza gloria, così poveri e antichi. Tutte le volte. Te ne accorgerai tu pure, un giorno non lontano. *

*

- Questo è il paesaggio in cui si trova Contursi Terme, e questo è il sorprendente avvio dell’articolo, intitolato Ballata alla Madonna di Czestochova (“Osservatore Romano”, 25.2.1962), scritto da don Giuseppe De Luca (su invito di Giovanni XXIII, in occasione della visita a Roma del primate polacco, il cardinale Wyschinski), a meno di un mese dalla sua repentina morte avvenuta il 19.3.1962 (cfr. “Bailamme”, nn. 5-6, 1999, pp. 11 e sgg.). Egli era nato a Sasso di Castalda, in provincia di Potenza, il 15.09.1898, da una famiglia contadina.

Della sua instancabile e preziosa attività culturale, degna di nota (per i problemi qui trattati) è la cura e la risrampa, accresciuúa con ricchi dati bibliografici, della dissertazione del 1907 di Angelo Roncalli su Il Cardinale Cesare Baronio. Per il terzo centenario della morte, cfr. Angelo Roncalli, Il Cardinale Cesare Baronio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1961.

Della sua instancabile e preziosa attività culturale, degna di nota (per i problemi qui trattati) è la cura e la risrampa, accresciuúa con ricchi dati bibliografici, della dissertazione del 1907 di Angelo Roncalli su Il Cardinale Cesare Baronio. Per il terzo centenario della morte, cfr. Angelo Roncalli, Il Cardinale Cesare Baronio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1961.

** Cfr. Federico La Sala, Della Terra, il brillante colore. Note sul “poema” rinascimentale di un ignoto Parmenide carmelitano (ritrovato a Contursi Terme nel 1989), Prefazione di Fulvio Papi, Edizioni Nuove Scritture, Abbiategrasso (MI), 2013, pp.14-15.

- Il pretaccio di Sasso di Castalda (di Michele Feo «Il Grandevetro», XLI, n° 231 - 2017, p. 39)

MATERA 2019, CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA ...

LUCANIA, OGGI: MEMORIA (E PROFEZIA) DI CARLO LEVI, DI "UN TORINESE DEL SUD", SEPOLTO AD ALIANO.

LUCANIA, OGGI: MEMORIA (E PROFEZIA) DI CARLO LEVI, DI "UN TORINESE DEL SUD", SEPOLTO AD ALIANO.

Forum

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA. --- La Basilicata scelta da Vogue come meta per l’estate 2020: una vera opportunità per la terra dei quattro fiumi (di Antonella D’Andria).15 giugno 2020, di Federico La Sala

4/06/20

Turismo

La Basilicata scelta da Vogue come meta per l’estate 2020: una vera opportunità per la terra dei quattro fiumi

La rivista di moda e tendenze indica la nostra regione come uno dei luoghi da prediligere, sin da subito, per le vacanze

di Antonella D’Andria (Il Mattino di Foggia, 14/06/2020)

Le classifiche di Vogue fanno sempre tendenza e dettano le linee dello stile mondiale, lo sanno bene i grandi maestri della moda che da sempre ambiscono alle copertine della rivista. Sebbene Anna Wintour, la storica direttrice di Vogue America lo neghi, sembra abbia persino ispirato le vicende del romanzo e del film "Il diavolo veste Prada" divenuto un cult per la generazione dei trenta-quarantenni.

Ogni anno Vogue Italia ha sempre indicato le mete di tendenza per le vacanze, lo ha fatto anche questa volta facendo ricadere la sua scelta su cinque località italiane. La selezione dei luoghi di viaggio in questo periodo è chiaramente condizionata dall’emergenza sanitaria che ha sconvolto la quotidianità di milioni di persone. I casi di contagio confermati in regione sono inferiori a dieci, un numero che si sta fortunatamente mantenendo molto basso rispetto ad altre zone e che forse potrebbe indurre i vacanzieri a prediligere la Basilicata come luogo per i propri viaggi. I lucani stessi, nell’ultimo decennio, hanno compreso bene quanto possa essere fondamentale il turismo per la propria terra, Matera 2019 ha rappresentato una conquista, un ulteriore tassello per rafforzare la consapevolezza della ricchezza culturale e paesaggistica che questa terra possiede.

La proposta di Vogue è un itinerario tra le bellezze lucane partendo da Matera, centro nevralgico del turismo in Basilicata, passando per Venosa con l’Abbazia della Santissima Trinità e Melfi con il suo Castello normanno e i vitigni da cui ha origine l’Aglianico del Vulture, il re dei vini locali. «Si prosegue - continua la redazione di Vogue - con Acerenza, uno dei "Borghi più belli d’Italia" che sorge su una rupe attorniata da vigneti e uliveti affacciandosi sulla valle del Bradano e Pietrapertosa che ammalia svelando le sue origini arabe».

Il tempo scorre lento nei luoghi indicati dalla rivista, tra le cinque tappe, oltre a Matera e alla Lucania, vengono citati infatti Urbino e il Montefeltro, le Langhe e Saluzzo, Rovereto e il Trentino Alto Adige, Cagliari e il Sulcis Iglesiente, posti di infinita bellezza lontani dal caos dei grandi centri e degli stabilimenti caotici. «Questo 2020 - si legge ancora nell’articolo - è iniziato riportandoci a noi stessi e forse "riscoprirsi" può essere il fil rouge anche nelle nostre prossime mete estive. Partiamo alla scoperta di borghi unici e meraviglie intrise di arte, tradizioni e l’immancabile enogastronomia». Il turismo di prossimità e quello dedicato alla riscoperta delle bellezze nascoste nel bel Paese saranno sicuramente la chiave di volta di questa estate.

Molte le iniziative per la valorizzazione delle regioni “Covid-free” come la Lucania, che merita, dopo anni di sacrifici, una ripartenza concreta del turismo conservando ovviamente la speranza, e la necessità, di preservarsi da questo virus che sta monopolizzando l’attenzione del mondo. Le ruote dei primi trolley iniziano a far sentire la propria presenza tra i sanpietrini dei borghi, i bed and breakfast e le strutture ricettive cominciano a registrare le prime richieste di ospitalità, i ristoratori hanno riaperto le proprie cucine tra plexiglass e posti distanziati e i camerieri celano i propri sorrisi sotto le mascherine. Il bel tempo accompagna l’arrivo della stagione più attesa, la voglia di viaggiare inizia a farsi sentire. Che l’articolo di Vogue sia di buon auspicio per un’estate tutta lucana.

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA --- LAGONEGRO. Ricordo di Pino Mango: fece della sua Lagonegro la sintesi del Mediterraneo.8 dicembre 2019, di Federico La Sala

Oggi, 8 Dicembre 2014, ci lascia Pino Mango: fece della sua Lagonegro la sintesi del Mediterraneo

Non aveva mai lasciato Lagonegro, la sua casa a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale«Lagonegro sud», in provincia di Potenza: "Nella mia città c’è un cielo grande che ti spalanca il cuore e non ti delude mai"

di Il Mattino di Basilicata (8 Dicembre 2019)

Aveva omaggiato il suo paese di origine, dove era nato nel 1954, con la canzone «Monnalisa», che avvalorava la tesi dello scrittore russo Merezkowskij il quale, nel 1901, aveva scritto che Lisa de’ Gherardini, meglio nota come Monna Lisa, fosse morta a Lagonegro di ritorno da un viaggio in Calabria.

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO -- Passo di pace e di sogno (di Roberto Mussapi).31 marzo 2019, di Federico La Sala

Passo di pace e di sogno

di Roberto Mussapi (Avvenire, sabato 30 marzo 2019)

«È un grande onore essere sulla Luna a rappresentare non solo gli Stati Uniti, ma gli uomini di pace di tutte le nazioni, gli uomini con una visione del futuro...». È il 20 luglio 1969, 22,30 ora italiana. Cinquant’anni fa, tra poco. Neil Armstrong è stato il primo uomo a sbarcare sulla Luna. Seguito dal suo compagno Aldrin. Hanno camminato, un po’ gattonando, hanno infisso a fatica, dato il suolo sabbioso, la bandiera a stelle e strisce.

Va in onda una conferenza stampa, il presidente Nixon elogia l’impresa e gli astronauti. Nixon non ha alcun merito in quella magnifica avventura, sognata da noi umani sin dalle origini, voluta, sostenuta, profetizzata da John Kennedy, che - in un discorso in cui la politica della polis greca si fonde con la mistica - aveva assicurato che gli americani sarebbero giunti sulla Luna, e ritornati, incolumi, prima della fine del decennio. Decennio del Sessanta, quello in cui moriva assassinato, John Kennedy, non il suo sogno e la sua profezia. Scommessa azzardata, avrebbero commentato gli scienziati della Nasa: ma era una visione.

A Nixon, che non ha meriti nell’impresa, ma certo ne gioisce, da presidente americano, l’astronauta Armstrong risponde che non ha toccato il suolo della Luna come americano, ma come uomo, a nome di tutti gli uomini che cercano la pace e sono capaci di sogno.

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA. Un ’ricordo’ - Un piccolo grande passo (di Roberto Mussapi).7 marzo 2019, di Federico La Sala

LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”.... *

Un piccolo grande passo

di Roberto Mussapi (Avvenire, mercoledì 6 marzo 2019)

«Solo un piccolo passo per un uomo, ma un passo da gigante per l’umanità!». Si avvicina il cinquantenario di uno dei più grandi trionfi umani: lo sbarco sulla Luna. Mentre avveniva compivo diciassette anni: non male come regalo di compleanno.

La frase che sarebbe rimasta leggendaria di Neil Armstrong mi commosse, come commosse il mondo, ma confesso che non la compresi bene. La seconda parte chiara: evidente che quel momento siglava un passo enorme per l’umanità, che dalla sua nascita scruta e interroga il nostro satellite notturno, custode e ispiratore del sogno. Ma non comprendevo perché definire "piccolo", per un uomo, quel primo passo sulla nuova terra sognata.

Ora credo di avere capito. Per immedesimazione, mettendomi nei panni di Armstrong, come fa un attore.

La terra vista dall’alto... E la mia gamba, che piccola cosa! Il mio piedino, dopo questo viaggio nello spazio immenso... Che esserino io sono, qui nell’infinità dell’universo. Il mio passo è piccolo perché io sono piccolo. Ma io non sono solo io, io sono l’umanità. Io sono parte del coro e degli atomi di tutti gli uomini, dal primo apparso sulla terra a tutti quelli che si susseguono, in ogni parte del mondo e in ogni tempo. Il mio piccolo passo è un grande passo dell’umanità, a cui appartengo.

*

Sul tema, nel sito, si cfr.:

RIVOLUZIONE COPERNICANA. "Vicisti, Galileae" (Keplero, 1611).

UNESCO: IL 2009 ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA. Che farà l’Italia? Galileo di nuovo al confino!?!

UNESCO: IL 2009 ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA. Che farà l’Italia? Galileo di nuovo al confino!?!LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”

LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"

Federico La Sala

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO -- I “GIARDINI ETNOBOTANICI DEL VECCHIO DI CÒRICO” NEL DISTRETTO TURISTICO DELL’ARCO JONICO4 febbraio 2019, di Federico La Sala

VIRGILIO SI E’ FERMATO A "EBOLI", DAL "VECCHIO DI CORICO"

- A PARTIRE DA UN TOPONIMO, DA TARANTO, PIAZZA “EBALIA”, A “EBOLI”. Una nota per non fermarsi...

- EBOLI. “L’origine del nome della città si perde nella notte dei tempi ed è avvolto da mito e leggende. Una di queste ritiene che la città sia stata fondata da Obolo, capitano generale dell’armata di Teseo, re di Atene, il quale, dopo aver patito tanti travagli per l’ira degli Dei, sbarcato sul suolo italico si trovò sulle sponde di un fiume dove trovò la morte per annegamento il suo compagno di nome Silaro. Obolo, ormai stanco di peregrinare per terre e mari, accortosi della bellezza del luogo e del clima mite, edificò una città imponendole il nome di Ebalo e chiamò Silaro, l’odierno Sele, il fiume, fino allora senza nome, in onore dell’amico morto. Un’altra leggenda vuole che Eboli sia stata fondata da Ebalo, figlio della ninfa Sebeti e di Telone, re di Capri, menzionato da Virgilio alla fine del VII libro v. 734 dell’Eneide: “Oebale, quem generasse Telon Sebethide nympha / Fertur, Teleboum Capreas cum teneret, iam senior” (cfr.: “Origini del nome Eboli” - Weboli) (Federico La Sala, 08.01.2019).

LE TORRI DI “EBOLI”, IL “VECCHIO DI CORICO”, E VIRGILIO. SULLE ORME DEL GRAND TOUR ...

VISTO E CONSIDERATO CHE “Dopo il rinvio dello scorso 4 gennaio a causa delle avverse condizioni metereologiche viene rinnovato l’appuntamento voluto dalla Fondazione Terra d’Otranto, con il patrocinio della Città di Nardò, che avrà per tema “Le costruzioni a secco del Salento, testimoni del nostro sentire più intimo e del nostro passato, patrimonio dell’umanità”,

E CHE “L’incontro - dibattito” è stato effettivamente tenuto il giorno 13 gennaio, “nella chiesa di Santa Teresa a Nardò, su Corso Garibaldi” E CHE dal dibattito sono emerse, evidentemente, perplessità e difficoltà (cfr.: “Il problema difficile della rivalutazione delle costruzioni a secco nel Salento”);

MI SEMBRA OPPORTUNO E PERTINENTE richiamare alla mente (e rileggere) quanto nell’art. “Taranto, piazza Ebalia: le origini di un toponimo” - proprio nell’intervallo di giorni dal 4 gennaio al 13 gennaio, il giorno 8 - il prof. Armando Polito ricorda, citando Virgilio, “un vecchio di Corico”:

- “2) VIRGILIO (I secolo a. C.) - a) Georgiche, IV, 125-128: Namque sub Oebaliae memini me turribus arcis,/qua niger umectat flaventia culta Galaesus,/Corycium vidisse senem, cui pauca relicti/iugera ruris erant, nec fertilis illa iuvencis/nec pecori opportuna seges nec commoda Baccho (E infatti ricordo di aver visto sotto le torri della rocca ebalia, dove il tenebroso Galeso bagna bionde coltivazioni, un vecchio di Corico che possedeva pochi iugeri di terreno abbandonato e quel suolo non era fertile per i giovenchi né adatto al gregge né favorevole a Bacco)”.

EVIDENTEMENTE E A DIRLA VELOCEMENTE, DIETRO LA DECISIONE DELL’UNESCO sull’importanza culturale delle “costruzioni a secco”... c’era (oso immaginare!) anche il ricordo virgiliano del “vecchio di Corico”! A rileggere - e non fermandosi a “Eboli” - il testo della IV delle “Georgiche”, nei versi del grande poeta, svela da dove vengono le pietre e offre ancora tutta la meraviglia e l’apprezzamento del lavoro di chi - con grande passione e intelligenza - ha saputo mettersi al lavoro e ha trasformato un “terreno abbandonato”, pieno di pietre, non fertile e non adatto al pascolo né di buoi né di pecore né tantomeno per piantarvi una vigna, in un mirabilissimo orto, in uno splendente GIARDINO (vv. 186-203) *:

[...] d’aver già visto io mi ricordo

[...] d’aver già visto io mi ricordo

Sotto l’ebalie torri, ove l’ombroso

Sotto l’ebalie torri, ove l’ombroso

Galeso irriga le pianure amene,

Galeso irriga le pianure amene,

Un vecchierel di Corico nativo;

Un vecchierel di Corico nativo;

Piccolo campo ei possedeva, e questo

Piccolo campo ei possedeva, e questo

Sterile e ignudo, nè a l’aratro adatto,

Sterile e ignudo, nè a l’aratro adatto,

Nè a piantar viti, o a pascolar la greggia.

Nè a piantar viti, o a pascolar la greggia.

Eppur con l’arte la natura avara

Eppur con l’arte la natura avara

Ei giunse ad emendar; sterpò le spine

Ei giunse ad emendar; sterpò le spine

Che ingombravano il suol, più nobili erbe,

Che ingombravano il suol, più nobili erbe,

E bianchi gigli a seminar vi prese,

E bianchi gigli a seminar vi prese,

E verbene, e papaveri; e tal frutto

E verbene, e papaveri; e tal frutto

Da l’orto in breve, e dal giardin raccolse,

Da l’orto in breve, e dal giardin raccolse,

Che le ricchezze nel suo cor contento

Che le ricchezze nel suo cor contento

Uguagliava d’un re: stanco da l’opre

Uguagliava d’un re: stanco da l’opre

Del dì tornava ne la tarda sera

Del dì tornava ne la tarda sera

Al fido albergo, e la sua parca mensa

Al fido albergo, e la sua parca mensa

Di semplici copria non compri cibi.

Di semplici copria non compri cibi.

[...]

[...]*

Publio VIRGILIO Marone, “Georgiche”, Libro quarto, vv. 186-203. Traduzione dal latino di Clemente Bondi (1801).

Ad onore di Virgilio e del lavoro del “vecchio di Corico”, e di tutti i nostri antenati, e, non ultimo, del lavoro della stessa Fondazione “Terra d’Otranto”, mi piace qui richiamare il brillante contributo (disponibile in rete):

SULLE ORME DEL GRAND TOUR, PER COGLIERE IL RESPIRO PROFONDO DELL’EUROPA.

LA CATENA DEI “GIARDINI ETNOBOTANICI DEL VECCHIO DI CÒRICO” NEL DISTRETTO TURISTICO DELL’ARCO JONICO DI PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA PER COGLIERE L’ANIMA PROFONDA DELL‟EUROPA E DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE

LA CATENA DEI “GIARDINI ETNOBOTANICI DEL VECCHIO DI CÒRICO” NEL DISTRETTO TURISTICO DELL’ARCO JONICO DI PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA PER COGLIERE L’ANIMA PROFONDA DELL‟EUROPA E DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALEFederico La Sala ( 01.02.2019.

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA -- Da Pascoli a Carlo Levi. Da Visconti al "Cristo" secondo Pasolini. Così la terra dei Sassi ha nutrito il nostro immaginario e le nostre utopie sociali.17 gennaio 2019, di Federico La Sala

Capitale europea Cultura

Effetto Matera, l’eterno ritorno della città magica

di Marino Niola (la Repubblica, 16.01.2019)

La storia / Da Pascoli a Carlo Levi. Da Visconti al "Cristo" secondo Pasolini. Così la terra dei Sassi, che sabato diventa ufficialmente capitale europea della cultura 2019, ha nutrito il nostro immaginario e le nostre utopie sociali.

- [Foto] Pier Paolo Pasolini (a destra) a Matera con Enrique Irazoqui, protagonista del suo Il Vangelo secondo Matteo (1964)

Un imbuto di case e grotte simile all’inferno di Dante. Così appare Matera allo sguardo spaesato e spaesante di Carlo Levi. Che di fatto consegna la città dei Sassi all’emblematica politica italiana. Topografia di una società abitata da poveri diavoli. Ma al tempo stesso riepilogo simbolico del mondo contadino, visto in tutta la sua lontananza dalle idee di sviluppo che dopo la guerra vanno per la maggiore nel Paese. È in questo clima che la nuova capitale europea della cultura 2019 - inaugurazione ufficiale sabato prossimo con l’arrivo di Mattarella e Conte diventa, nel male ma anche nel bene, un luogo topico dell’immaginario nazionale. La perfetta sintesi metaforica di un Mezzogiorno geografico e antropologico, economico e poetico, antico e primitivo, visionario e selvaggio. Così per esempio lo definisce Pier Paolo Pasolini, che fa dello scenario lunare dei Sassi la location ideale del suo Calvario all’italiana. Non a caso disdegna la Palestina reale, a suo avviso devastata dalla nuova edilizia, e ambienta Il Vangelo secondo Matteo in quella Terrasanta ancora immune dalla modernizzazione.

Del resto, una sorta di atavismo arcaico, più geologico che storico, impregna da sempre le convenzioni rappresentative della cavea materana. Non a caso Giovanni Pascoli, che dal 1882 al 1884 insegna latino e greco nel liceo locale, definisce balze, calanchi, spelonche e abituri "sinistramente belli" e descrive gli abitanti «nel loro selvatico e antiquato costume "girelloni per la piazza"». E oltre un secolo prima di lui il filosofo inglese George Berkeley parla di un’ellissi di case che precipitano l’una sull’altra, con la vertiginosa verticalità dei palchi di un teatro, con «i morti al di sopra dei vivi». Insomma, per effetto di un secolare incrocio di sguardi e controsguardi, visioni e suggestioni, la città lucana diventa il simbolo di un Sud dell’anima, stretto fra emigrazione e possessione, religione e superstizione.

Memoria remota di un binario morto del progresso. Lontana dalle grandi direttrici dello sviluppo industriale. Residuo inerte di un passato arcaico nel suo abitare e nelle sue abitudini.

Una perturbante archeologia sociale che sopravvive negli usi e costumi di quella corte dei miracoli rimasta prigioniera dei Sassi fino alla metà del Novecento. Come in una tana, dove una storia andata in polvere ha lasciato il posto ad un’anteriorità degradata, fatta di sopravvivenze umane e di relitti culturali. Eppure, proprio in quei relitti culturali e persino in quell’habitat suggestivamente malsano, molti intellettuali del dopoguerra vedono un simbolo di rinascita.

E perfino una sorta di paradigma comunitario e anti-individualista partorito dalle viscere esauste, ma feconde, della condizione contadina. Un’autentica "filosofia della miseria", come la chiama il sociologo americano Frederick Friedman. Che collabora con Adriano Olivetti nei lavori della Commissione per lo studio della città e dell’agro di Matera. Siamo all’inizio degli anni Cinquanta e la città diventa per personaggi come Manlio Rossi Doria, Tommaso Fiore, Ludovico Quaroni, Michele Valori e tanti altri, una sollecitazione a ripensare lo sviluppo guardando al Sud, non solo come territorio da modernizzare, ma come depositario di un capitale culturale da impiegare nell’interesse dell’Italia intera.

Un universo di valori soffocati dalla miseria, come dice Carlo Levi, ma pieno di una ricchezza che bisogna riconoscere e conservare. Non per nulla Olivetti sceglie di aprire il primo numero della sua celebre rivista Comunità con un editoriale di Ignazio Silone intitolato Il mondo che nasce. Qualche anno dopo, quando il dibattito sui Sassi è ancora una ferita aperta - vergogna nazionale o modello di omeostasi contadina - Luchino Visconti entra nella questione con Rocco e i suoi fratelli. Il film che racconta il difficile riscatto di una famiglia lucana, combinando il tema biblico di Giuseppe e dei suoi fratelli, rivisto alla luce di Thomas Mann, con il nome di Rocco Scotellaro, il sindaco-poeta simbolo delle lotte contadine nel materano.

Così, nel suo piccolo, Matera diventa una città-mondo in miniatura, un laboratorio sociale in perenne attività. Che esercita un’attrazione irresistibile su intellettuali come Pasolini, che ne fa la scena di un cortocircuito teologico tra Cristo e i poveri cristi. Ed Ernesto de Martino, padre dell’antropologia italiana, che trasforma queste terre nell’erma bifronte di un Meridione ancora immerso nel mondo magico, ma attraversato da fermenti di emancipazione laica. Una duplicità quasi postmoderna, che de Martino individua nella figura di Francesca Armento, madre di Rocco Scotellaro, e soprattutto paladina nei suoi racconti del superamento di antiche pratiche superstiziose come il lamento funebre.

Eppure, giunta a Portici - dove Rocco si era trasferito chiamato a lavorare alla facoltà di Agraria da Manlio Rossi Doria, che poi curerà il suo postumo Contadini del Sud - davanti al figlio sul letto di morte Francesca fa precipitare il suo dolore nel metro luttuoso della nenia tradizionale e strilla: «Figlio mio, che sonno lungo che ti fai, perché non mi rispondi?». In fondo, il riscatto di Matera è l’effetto di un secolare passaggio di testimone tra uomini e donne di grande ingegno e di buona volontà. E forse, con la sfida da capitale europea, per la prima volta è davvero a portata di mano.

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA -- Si prepara il ritorno alla Luna. Sarà un trampolino per Marte.14 giugno 2018, di Federico La Sala

Si prepara il ritorno alla Luna, prima i robot e poi l’uomo

Sarà un trampolino per Marte

di Redazione ANSA *

- [Foto:] Rappresentazione grafica del Sistema Solare (fonte: NASA) © Ansa

E’ partito alla Nasa il conto alla rovescia per il ritorno alla Luna: i primi a calpestare il suolo lunare saranno dei robot e soltanto in seguito sarà la volta di nuove missioni umane. A guidare il nuovo salto verso la Luna e poi verso Marte, attraverso il Sistema Solare, sarà Steve Clarke, nuovo amministratore per l’Esplorazione.

Nel frattempo mondo scientifico e industrie sono al lavoro per mettere a punto nuove tecnologie per portare sulla Luna strumenti e macchine che prepareranno l’avamposto per futuri equipaggi umani. Il programma, chiamato Clps (Commercial Lunar Payload Services) prevede un’accelerazione di due o tre anni sulla tabella di marcia che finora la Nasa si era data: i primi contratti potranno essere assegnati entro dieci anni a partire dall’inizio del 2019 e il primo robot sulla Luna dovrebbe arrivare non oltre il 31 dicembre 2021. Accanto alle nuove macchine allo studio, la Nasa prevede di riconsiderare quelle progettate per la missione recentemente cancellata Resource Prospector. Era destinata a scavare le prime miniere sulla Luna allo scopo di prelevare il materiale da utilizzare per costruire future basi per gli equipaggi umani.

Si lavora contemporaneamente al progetto di una stazione spaziale in orbita lunare, chiamata Lop-G (Lunar Orbital Platform-Gateway) e la cui realizzazione potrebbe prendere il via nel 2022: un progetto internazionale che dovrebbe coinvolgere gli stessi partner dell’attuale Stazione Spaziale Internazionale, ossia le agenzie spaziali di Stati Uniti (Nasa), Europa (Esa), Russia (Roscosmos), Giappone (Jaxa) e Canada (Csa). La nuova stazione spaziale "ci darà una presenza strategica nello spazio cislunare", ha osservato William Gerstenmaier, amministratore della Nasa per l’Esplorazione umana. "Orienterà - ha aggiunto - la nostra attività con i partner commerciali e internazionali e ci aiuterà ad esplorare la Luna e le sue risorse.

Si guarda già anche al passo successivo, ossia al veicolo interplanetario chiamato Deep Space Transport (Dst), in grado di trasportare equipaggi umani e considerato un vero e proprio trampolino per l’esplorazione di Marte. Il suo progetto, presentato recentemente, non è stato ancora presentato ufficialmente e al momento si prevede che possa essere realizzato a partire dal 2027.

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA -- UNOOSA Giornata del volo umano nello spazio.12 aprile 2018, di Federico La Sala

DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. E’ la Giornata del volo umano nello spazio...

- L’ASTRONAUTA E LA METAFORA DEL TETRAGONO. Luca Parmitano racconta i suoi 166 giorni in orbita

“E’ stato tutto bellissimo ed emozionante” - dice l’astronauta italiano dell’ESA - “e in qualche modo è come se mi fossi sempre sentito in compagnia della mia Italia (...)

“E’ stato tutto bellissimo ed emozionante” - dice l’astronauta italiano dell’ESA - “e in qualche modo è come se mi fossi sempre sentito in compagnia della mia Italia (...)

E’ la Giornata del volo umano nello spazio

Feste e appuntamenti in tutto il mondo, dagli Usa all’Antartide *

Basi lunari e colonie marziane, fino al più vicino turismo spaziale: la Giornata internazionale del volo umano nello spazio 2018 si festeggia all’insegna di grandi cambiamenti all’orizzonte. Numerosi gli appuntamenti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Sudan e al Nepal fino all’Antartide, dove si sono mobilitate le americane Palmer Station e South Pole. Decine gli appuntamenti anche in Europa. In Italia i Planetari di Lecco e Cagliari sono già pronti con eventi dedicati agli astronauti.

Voluta dalle Nazioni Unite attraverso il suo ufficio per gli affari spaziali (Unoosa), la Giornata del volo umano nello spazio celebra il volo di Yuri Gagarin, che il 12 aprile 1961 diventava il primo uomo a raggiungere l’orbita e ad ammirare la Terra come nessuno l’aveva mai vista.

"Vedo la Terra circondata da foschia. Mi sento bene. Com’è bello", erano state le prime parole di Gagarin dallo spazio, a bordo della capsula Vostok. Segnavano l’inizio di un’avventura cominciata nell’allora segretissima base russa di Baikonur, nel Kazakhstan, dove ancora oggi continuano a partire le Soyuz, le navette russe che dopo l’uscita di scena dell’americano Space Shuttle sono oggi le uniche in grado di portare equipaggi umani in orbita. Da allora i primati si sono susseguiti uno dopo l’altro: il 18 marzo 1965 il sovietico Aleksej Leonov era il primo a ’passeggiare’ fra le stelle, mentre il 20 luglio 1969 l’americano Neil Armostrong lasciava sul suolo della Luna l’impronta del celebre "piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità".

Nel 1971 l’uomo ha avuto la prima casa tra le stelle, con la stazione spaziale sovietica Saljut, cui ne sono seguite ben dieci, di cui due ancora attive: la Stazione Spaziale Internazionale (nata dalla collaborazione fra Nasa, Russia, Europa, Canada e Giappone) e la cinese Tiangong, rientrata a Terra fuori controllo all’alba di Pasquetta, fortunatamente sull’oceano Pacifico. Adesso si guarda al futuro anche grazie all’arrivo delle aziende private che collaborano con la Nasa e, dopo i voli commerciali che apriranno le porte al turismo spaziale, i prossimi obbiettivi ambiziosi guardano alla Luna e a Marte.

* ANSA, 12 aprile 2018 (RIPRESA PARZIALE, SENZA IMMAGINI).

- L’ASTRONAUTA E LA METAFORA DEL TETRAGONO. Luca Parmitano racconta i suoi 166 giorni in orbita

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA. -- L’enigma di Sasso di Castalda (di Nicola Fanizza)26 marzo 2018, di Federico La Sala

L’enigma di Sasso di Castalda

di Nicola Fanizza (Nazione indiana, 26 marzo 2018)

L’ombra della Montagna Sacra cominciò ad abitare nei mei pensieri sin da quando frequentavo la scuola elementare. Ricordo che quel pomeriggio nel gennaio del 1959 faceva davvero molto freddo. Il vento invernale aveva costretto Benedetto ad aprire la porta di casa sua a noi ragazzini che giocavamo nella strada. Appena fummo seduti intorno al braciere, Benedetto ci regalò dei tarallini zuccherati. Subito dopo iniziò il suo racconto che era incentrato sulla sua permanenza a Sasso di Castalda, un villaggio della Basilicata, che aveva lo stesso nome della montagna.

Disse che era stato lì, come confinato, per più di un anno. Vi era giunto da Mola, verso la fine del 1941, per aver pronunciato una battuta irriverente nei confronti del regime fascista: «Saluti al Duce. Di sera senza luce, di giorno senza pane, e la notte con l’areoplano!».

La Commissione provinciale di Bari, sulla scorta della denuncia di un delatore, era stata inesorabile nei suoi confronti. Per una sola battuta, lo aveva condannato a due anni di confino.

I diciotto mesi passati a Sasso di Castalda - così ci disse - erano stati tra i più belli della sua vita. Era rimasto incantato dal suo cielo, dai suoi boschi, dalle sue acque, dai suoi luoghi senza gloria, così poveri e antichi. Aveva imparato ad amare la generosità dei contadini lucani, la loro disponibilità a ospitare persino lo straniero di cui non conoscevano neppure il nome.

I pastori gli avevano detto che la montagna era situata a una distanza pari fra l’Adriatico, lo Ionio e il Tirreno e che dalla vetta, quando il cielo era limpido, era possibile vedere scintillare insieme le tre marine!

Da qui il suo desiderio di raggiungere la sua sommità più alta. Un’esigenza che diventa comprensibile se si tiene presente che nel nostro immaginario la Montagna rimanda da sempre al legame fra la Terra e il Cielo.

Quando Benedetto arrivò in cima alla montagna, il cielo azzurro gli apparve così vicino da poterlo toccare. Vide scintillare insieme le tre marine e si rese subito conto che in quell’inedito spazio esistenziale non avvertiva più la differenza fra l’alto e il basso, fra il vero e il falso, fra la salita e la discesa.

Il racconto di Benedetto mi aveva a tal punto coinvolto sul piano emotivo da farmi dimenticare i dolci che avevo nelle mani. Cominciai a sognare ad occhi aperti. Salivo anch’io sulla cima di quel monte fantastico e vedevo da lontano lo scintillio delle tre marine. Mi ripromisi che, non appena ne avessi avuta la possibilità, sarei andato anch’io in Basilicata per salire sulla vetta di quella montagna meravigliosa.

Benedetto lo chiamavano «u fascianaise» (il fasanese), poiché era nato per l’appunto a Fasano. Si era poi trapiantato a Mola e abitava in via Pascasio, ossia nella stessa strada in cui era ubicata la casa dei miei genitori. Era un contadino benestante e senza figli. Possedeva un bellissimo sciaraballe* (calesse), impreziosito sulle sponde del cassone da due dipinti simmetrici in cui erano raffigurati, sullo sfondo celeste, due cesti di uva nera.

Mentre la moglie Francesca era piuttosto minutina - la chiamavano «a cordelécchie» (la piccolina) -, Benedetto, invece, era longilineo. Il suo viso era roseo sul fondo scuro della barba incolta; aveva gli occhi di poeta e parlava in modo frizzante e saporito. Era simpatico, carico di sorrisi e di cordialità, allegro e generoso con tutti.

Era un uomo che sapeva vivere. Ogni fine settimana organizzava delle feste, in cui si beveva a volontà, si discuteva di politica, si parlava del libero amore, si ascoltava la musica e si cantava.

Benedetto era anarchico e tuttavia non si perdeva mai una processione. Andava in giro con la giacca piena di «pizzini» su cui riportava gli aforismi dei pensatori anarchici e quando gli capitava l’occasione li tirava fuori e li leggeva.

D’altra parte, rivendicava la sua devozione per San Nicola, di cui raccontava un’antica leggenda: «San Nicola mentre si recava attraverso la steppa russa a un incontro con Dio, non poté impedirsi di arrivare in ritardo, poiché si era attardato a liberare dal fango la vettura impantanata di un mugik!».

Grazie agli insegnamenti di San Nicola - il santo della carità -, Benedetto era penetrato fino al midollo di quel senso universalistico della fraternità che si configura come ciò che accomuna tutte le religioni e che sta a fondamento di ogni cultura. La carità per Benedetto era coestensiva alla pietà. Era insomma una categoria antropologica.

Quando dopo alcuni anni feci notare a mia madre la sua contraddizione, lei mi disse che ero ancora troppo piccolo per capire certe cose e che «Benedetto era un uomo straordinario, un individuo che trovava il tempo e il modo per fare tante cose insieme!».

Benedetto era un individuo sovrano, un uomo che aveva fatto della sua vita un dono. Era, infatti, generoso con i poveri e, in modo particolare, con Ciccillo «u mamaune» (lo scemo), il quale era goloso di maccheroni.

Ricordo che quest’ultimo era anche egli altissimo, aveva una corporatura massiccia, l’andatura era callosa e si trascinava a passi lenti e pesanti. Viveva da solo e nell’ora di pranzo si recava ogni giorno dai suoi parenti per ricevere il «rancio» quotidiano, che consumava, però, a casa sua.

Ciccillo aspettava sempre con ansia le festività più rilevanti, poiché in quelle occasioni avrebbe mangiato i suoi adorati maccheroni. E tuttavia proprio nel giorno della festa patronale accadde l’imponderabile.

Ciccillo si recò come al solito dai suoi parenti per prelevare ciò che aspettava da diversi mesi, ma, quando tornò a casa, fu investito da una triste meraviglia: nel piatto non c’erano i maccheroni, bensì le fave!

Lo vidi fare avanti e indietro nella strada, e lo sentii manifestare la sua amarezza, ripetendo ad alta voce: «Nooo. Oggi è la festa della Madonna, io le fave non le mangio: voglio i maccheroni con la carne!».

I vicini uscirono in strada per commentare - divertiti - l’accaduto, ma solo mia madre e Benedetto recepirono la sua accorata richiesta. Ciccillo, però, accolse l’invito di Benedetto: sapeva che alla sua tavola non mancavano mai i maccheroni con la carne!

L’occasione per andare a Sasso di Castalda mi capitò solo dodici anni dopo, grazie a mia sorella Caterina, la quale conosceva il mio desiderio di salire sulla vetta della montagna di quel paese. Caterina si era sposata da appena due anni con Francesco, un funzionario del Banco di Napoli. Tuttavia, subito dopo il matrimonio, il marito fu inviato dalla sua banca presso la filiale di Senise in Basilicata, in provincia di Potenza, e Caterina era stata costretta a seguirlo. Da qui il suo invito a raggiungerla a Senise, che dista settanta chilometri dal paese in cui Benedetto era stato confinato.

Prima di giungere nel paese, vidi che stavano costruendo una diga in terra battuta, che frenando il corso del fiume Sinni creava un lago artificiale. Caterina aveva cominciato ad amare quel lago che era appena nato per l’azzurro delle acque, il giallo ocra della sabbia, il verde dei suoi boschi. Tutto ciò - mi disse Caterina - contribuiva a rendere quello specchio d’acqua un «angolo di pace e tranquillità».

Il giorno successivo al mio arrivo a Senise, ci mettemmo in cammino, con la macchina di mio cognato, per raggiungere Sasso di Castalda. La strada era sconnessa e tortuosa come un cavatappi. Da lontano vidi un pugno di case, abbarbicate a uno scoglio aspro, coperto a tratti dal muschio di colore verde.

Quando iniziammo la salita, si unì a noi un uomo che era già avanti negli anni. Capelli bianchi, corporatura esile, viso lentigginoso, occhi verdi, l’uomo che camminava, col passo lento, al nostro fianco sembrava un norvegese e, invece, ci disse che era francese. Senza che nessuno lo invitasse a parlare, asserì che quello per lui era un bel giorno. Aveva cercato per trent’anni il luogo in cui si trovava la Montagna Sacra e, finalmente, l’aveva trovata: era a Sasso di Castalda!

Dopo aver ascoltato le sue parole, gli chiesi di parlarmi del mistero di Sasso di Castalda e del perché la ritenesse una Montagna Sacra.

Il Francese rispose solo in parte alle mie due domande. Si limitò a dire: «ragazzo ricordati che ogni ascesa è anche una discesa!».

Eravamo giunti a un centinaio di metri dalla vetta, quando mi resi conto che il Francese non era più con noi. Rivolsi più volte il mio sguardo sia in alto sia in basso, ma non lo vidi più. Avrei voluto sapere come si chiamava. Avrei voluto parlare più a lungo con lui. Avrei voluto fargli altre domande ... Niente. Il Francese senza nome era scomparso!

Ci fermammo, infine, su una radura e di lì, grazie all’assenza di nubi, vedemmo le tre marine inondate dalla stessa luce color verde-oro, iridescente. Era una luce meravigliosa. Una luce reale e, insieme, irreale!

Dopo quella salita sulla vetta di Sasso di Castalda, mi accadde di pensare più volte alle parole che il Francese senza nome aveva detto nel corso della nostra ascesa. Ma col passare del tempo la mistica dell’alpinismo si fece sempre meno pervasiva, fino a scomparire del tutto dai miei pensieri.

Ciò che riaccese in seguito il mio interesse per l’enigma di Sasso di Castalda fu il mio amico Federico La Sala. Quest’ultimo mi parlò di uno scritto autobiografico di don Giuseppe De Luca, il quale era nato proprio a Sasso di Castalda.

De Luca aveva svolto la sua funzione di «mediatore» fra la cultura profana e quella sacra, era stato amico e collaboratore di Giovanni XXIII, e va ricordato soprattutto per aver dato il via al progetto e al lavoro dell’«Archivio italiano per la storia della pietà».

Grazie anche alla sua scrittura ispirata, De Luca aveva attribuito una notevole valenza simbolica a Sasso di Castalda. Nella sua rappresentazione la vetta della montagna si trovava sul vertice di una piramide, la cui base era delimitata dai lati di un triangolo, su cui battevano le onde di tre mari diversi: il Tirreno, lo Ionio, l’Adriatico. Sul Tirreno, c’era Elea, la città in cui era nato Parmenide, il fondatore della metafisica (immanenza); sullo Ionio, Metaponto, la città in cui aveva vissuto Pitagora, il fondatore della filosofia religiosa (trascendenza).

E, tuttavia, De Luca aveva taciuto sul terzo tassello, capace di risolvere l’enigma di Sasso di Castalda!

E’ probabile che abbia taciuto volontariamente. De Luca era un uomo dotato di una grande cultura sapienziale. E come spesso accade, i sapienti non mettono per iscritto tutto ciò che sanno, per lasciare al lettore la possibilità e il piacere di svelare ciò che essi hanno volutamente taciuto o nascosto.

In seguito mi sono venute in mente le parole con cui il Francese senza nome mi aveva invitato a mediare fra ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho ripensato, inoltre, a Benedetto che voleva rinnovare lo spazio sociale con le pratiche che stazionano nell’atmosfera del dono. Ho rivolto, infine, l’attenzione alle città che sono disseminate sulla costa del Mar Adriatico e, in particolare, alla Terra che mi ha visto nascere. Qui i miei occhi si sono fermati - improvvisamente - sulla città di Bari, che custodisce le reliquie di San Nicola, il santo della carità ...

* Carro a un solo asse piuttosto elegante trainato da un cavallo, generalmente adibito al trasporto di persone. Il termine deriva dal francese «char à banc», che designava il carrozzino utilizzato, per lo più, dai proprietari terrieri per recarsi in campagna a controllare i loro poderi o per fare delle passeggiate con la famiglia.

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA. -- UN "ORIGINALISSIMO PONTE” TRA LE MONTAGNE!26 marzo 2018, par Federico La Sala

Nota a "L’enigma di Sasso di Castalda" di Nicola Fanizza

STORIA, LETTERATURA, E UN "ORIGINALISSIMO PONTE” TRA LE MONTAGNE! UN BEL LAVORO E UN BRILLANTE OMAGGIO ALLA MEMORIA DI DON GIUSEPPE DE LUCA e AL LAVORO DELL’”Archivio Italiano per la Storia della Pietà” e delle “Edizioni di Storia e Letteratura”...

Fondato da don Giuseppe De Luca nel 1951 come raccolta di testi non genericamente religiosi ma significativi di un incontro dell’uomo con Dio, tali, insomma, che consentano di guardare «al cuore dell’uomo» per vedervi «il suo amore o il suo odio di Dio», l’«Archivio italiano per la storia della pietà» ha ripreso a essere pubblicato nel 1996 aprendosi a prospettive più ampie e non soltanto a quelle genericamente individuabili con la religione cattolica. Pubblica saggi che indagano il rapporto che l’uomo ha con l’Assoluto comunque inteso, comunque esso si manifesti nella storia umana, nelle religioni monoteistiche come nei movimenti religiosi sviluppatisi in Asia o nelle Americhe o altrove, dalle epoche più remote fino ai giorni nostri(http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1556572476.html).

Nel 2015, le Edizioni di Storia e Letteratura hanno pubblicato proprio nella collana dell’”Archivio italiano per la storia della pietà”, il volume XXVIII, dedicato al tema de “I sacri Monti: itinerari ascetici cristiani” (cfr.: http://storiaeletteratura.it/archivio-italiano-per-la-storia-della-pieta-xxviii/).

A MIO PARERE, Nicola Fanizza ha saputo evidenziare con grande sensibilità teoretica e artistica (di scrittura) il filo antropologico-politico dell’impresa di don Giuseppe De Luca e della sua casa editrice “Edizioni di Storia e Letteratura” (http://storiaeletteratura.it/).

Federico La Sala

-

-

> MATERA 2019 - Quando Apollo 11 sbarcò sulla Luna. Rocco A. Petrone, la tigre di Cape Canaveral --- Spazio, potere, comunicazione nell’epoca dell’aria : "L’invenzione del globo" (di M. Vegetti).16 luglio 2017, di Federico La Sala

MATERIALE EDITORIALE DEL LIBRO DI

MATTEO VEGETTI

L’invenzione del globo

Spazio, potere, comunicazione nell’epoca dell’aria

- Indice

Introduzione. I. L’unità del mondo. Leviathan, Behemoth, Ziz. II. One World: l’impero dell’aria. III. Planetarizzazioni della Terra. IV. Mondi globali. La terra e i flussi. - Appendici. - Note. Indice dei nomi.

Introduzione. I. L’unità del mondo. Leviathan, Behemoth, Ziz. II. One World: l’impero dell’aria. III. Planetarizzazioni della Terra. IV. Mondi globali. La terra e i flussi. - Appendici. - Note. Indice dei nomi.

- Il libro ripensa la globalizzazione da una prospettiva originale, basata sull’idea che il nostro tempo sia partecipe di una rivoluzione spaziale paragonabile solo a quella che, all’epoca della conquista degli oceani, ha fatto sorgere l’età moderna.

Introduzione

Cento anni ci separano dai primi due eventi storici globali per essenza: la Rivoluzione russa e l’ingresso degli Stati Uniti nel pri- mo conflitto mondiale. Agli osservatori dell’epoca come Valéry, Jünger, Schmitt o Freud il perturbante significato di questo duplice passaggio epocale non era sfuggito. Scrive per esempio Valéry:

- I fenomeni politici della nostra epoca sono accompagnati e resi piú com- plessi da un mutamento di scala senza precedenti, o piuttosto da un mutamento nell’ordine delle cose . Il mondo al quale cominciamo ad appartenere, uomini e nazioni, è soltanto la controfigura del mondo che ci era familiare. Il sistema delle cause che governa il destino di ognuno di noi, estendendosi ormai alla totalità del globo , lo fa a ogni scossa riecheggiare tutto quanto: non esistono questioni delimitate, anche se possono esserlo in un singolo punto 1.

Il mondo diventa dunque piú piccolo ma insieme piú pericoloso:

- nulla piú si farà che non vi sia coinvolto il mondo intero , e mai si potranno prevedere o circoscrivere le conseguenze quasi immediate di ciò che si sarà avviato.

Queste parole ci trasmettono un’inquietudine caratteristica del mondo globale, nella quale è ancora oggi facile riconoscersi. Men- tre infatti il globo comincia a lasciarsi percepire come un’unità operativa finita, si determina per contraccolpo una crisi di fiducia nelle coordinate ordinative dello spazio e nella tenuta delle forme politiche tradizionali.

Carl Schmitt avrebbe considerato tutto questo un sintomo di ciò che nel suo gergo filosofico si definisce Entortung : una generale dis- locazione , un dis- orientamento che rimanda a sua volta a una falda piú profonda, quella dalla quale proviene, in rari e decisivi momenti storici, una «rivoluzione spaziale» (Raumrevolution ).

Fra tutti i concetti che hanno provocato un rinnovato interesse per la filosofia schmittiana, quest’ultimo è forse tra i piú stimolanti e i meno indagati. Per restare all’essenziale, una rivoluzio- ne spaziale non è propriamente un fatto storico, o almeno non lo è al modo della rivoluzione industriale o della Rivoluzione russa.

Piú che di un fatto, si tratta di un evento singolare a partire dal quale cambiano le condizioni spaziali dentro le quali i fatti accado- no (per esempio i fatti della politica, della geografia o dell’esteti- ca, intesa come arte e percezione) e che richiede pertanto una sfi- da adattativa, nuovi schemi cognitivi e pragmatici, nuove mappe fisiche e mentali. Una rivoluzione di tale portata si verifica però solamente sotto condizioni del tutto eccezionali. Occorre infatti che uno fra i quattro elementi naturali noti alla filosofia classica (terra, acqua, fuoco, aria) 2 , mobilitato da certe pratiche sociali, si trasformi in spazio, diventando perciò un ambito dove l’agire umano può sperimentare potenzialità prima sconosciute.

Schmitt ha dedicato i suoi migliori sforzi al tentativo di illumi- nare l’origine della modernità (del diritto pubblico europeo, della “civilizzazione”, dell’industria e del capitalismo mondiale) a par- tire dalla rivoluzione spaziale innescata, tra il XVI e il XVII secolo, dalla conquista degli oceani. Di questa lunga storia siamo gli eredi “naturali”, e non ha dunque torto chi sostiene che nel cosiddetto globale c’è poco di nuovo e molto di moderno. Tuttavia, proprio nelle pagine finali di Terra e mare 3 , Schmitt ci ha lasciato in dote anche un’altra affascinante ipotesi: che il nostro tempo sia in realtà già implicato nella fase iniziale di una seconda globalizzazione, o meglio, in una seconda “rivoluzione spaziale” essenzialmente diversa da quella venuta dagli oceani ma altrettanto pro- fonda. A provocarla sarebbe questa volta l’irruzione nella storia dell’elemento aereo, tramutato in estensione spaziale a opera di media intrinsecamente globali come gli aerei, le trasmissioni elettroniche, le onde radio 4 : forze in grado di soverchiare il rapporto dualistico fra la terra e il mare, ovvero l’antico nomos planetario, dando vita a una crisi che coinvolge sul piano storico e categoriale l’insieme di tutti gli ordinamenti riconducibili alla forma-Stato.

Il tema dell’aria occupa comunque in Schmitt un ruolo marginale : è un residuo discorsivo che assegna a chi parla il proprio luogo, sto- ricamente (e ideologicamente) condizionato 5 ; è il margine di una domanda che nel 1942, all’epoca di Terra e mare , non poteva ancora offrirsi a fondate considerazioni, e che forse solo oggi, dunque ben al di là del suo autore, risulta questionabile.

Non è però allo scopo di fornire un “supplemento aereo” al pensiero schmittiano che il presente saggio ripropone a suo modo una lettura elemen- tare dello spazio. Piuttosto, l’aria rappresenta qui l’occasione, il segnavia, per tentare una genealogia della globalizzazione volta a ricostruirne le stratificazioni di senso, i fattori ideologici, gli agenti materiali, le componenti utopiche e distopiche, e soprattutto le visioni politico-spaziali.

Ognuno dei quattro capitoli che compongono il volume assume l’idea del globo secondo una specifica declinazione ermeneutica. Nel titolo del primo capitolo (una discussione intorno alle principali categorie del pensiero politico-elementare di Schmitt) l’espressione unità del mondo fa riferimento all’idea dell’unificazione politica della Terra, o meglio alle condizioni di pensabilità e figurabilità di tale idea. Si tratta di una questione sorta a partire dalla Grande Guerra, divenuta «mondiale» dal momento che gli Stati Uniti vi hanno preso parte. Se dunque le pagine di questo libro esordiscono evocando la scelta interventista dell’America di Wilson ciò è perché in quel decisivo momento tutta la storia moderna (la storia della colonizzazione europea, la storia del mare, la storia del controverso rapporto tra il vecchio e il nuovo Occidente) si è come ripiegata su di sé come un foglio, congiungendo il passato al presente in una sorta di compimento, dato che la Terra e il globo hanno cominciato a coincidere anche in senso geopolitico.

Nel titolo del secondo capitolo ho scelto l’espressione One World (lanciata da un libro di Wendell Lewis Willkie del 1943 e divenuta subito una sorta di manifesto ideologico) 6 per indicare la nascita del globalismo americano. Qui la discussione ruota in vario modo intorno al prefisso geo (geopolitica, geostrategia, geografia) interrogando la genesi di un nuovo punto di vista sul globo, e le implicazioni dell’epoca che con buone ragioni prese il nome di air age 7. Se poi l’America risulterà protagonista del libro lo si deve al fatto di essersi impadronita dell’elemento aereo cosí come l’Inghilterra si era in precedenza impadronita del mare, mantenendo tale pri- mato attraverso tutte le quattro fasi che scandiscono l’ascesa del nuovo elemento: la conquista dell’aria, l’occupazione dell’etere, la colonizzazione del cosmo, l’invenzione dello spazio virtuale.

Nel titolo del terzo capitolo la parola planetarizzazione va presa piuttosto alla lettera, poiché si riferisce alla nascita di una coscienza del pianeta-Terra legata alla colonizzazione dello spazio, alla tec- nologia delle trasmissioni satellitari e alla ricaduta di entrambe le cose sulla Terra, in chiave politica e morale.

Il termine globalizzazione lo si è infine riservato per il titolo dell’ultimo capitolo, dedicato alla genesi dello spazio economico disegnato e percorso da flussi elettronici largamente indipenden- ti dai contenitori nazionali. «La grande opera della modernità di trasformare la sostanza in flusso» 8 potrà dirsi ora effettivamente conclusa, poiché il concetto di «flusso» porta con sé la storia del mare e dell’aria, sublimandola però in un nuovo elemento artificiale che consente il quasi istantaneo movimento globale di tutto ciò che è trasferibile nel medium della rete, a cominciare ovviamente dal capitale. La velocità di trasmissione si confermerà un fattore costitutivo della globalizzazione, ma a interessare questa parte del libro sono soprattutto i suoi effetti sulla geoeconomia, nel tentativo di decifrare alcune tendenze che nell’attuale ordine spaziale eccedono la metrica dello Stato territoriale.

Tuttavia, il predominio dell’aria nell’epoca attuale si dimostra anche nella sempre piú diffusa aspirazione alla ri-territorializzazione della politica e delle economie, ovvero nel desiderio antifrastico di restituire alla terra il suo antico primato e alla sovranità il compito di assicurare il corpo sociale contro i rischi della dissoluzione dell’ordine spaziale internazionale. Il recente riflesso neoisolazionista delle maggiori potenze mondiali (in particolare dell’Inghilterra e degli Stati Uniti), l’anacronistica retorica immunitaria dei muri, le varie dirama- zioni protezionistiche del localismo e persino il ritorno della teologia politica e dei conflitti interetnici: non mancano i segni per dire che la Terra riporta su di sé le ferite della rivoluzione spaziale in corso 9 . Quest’ultima non comporta dunque uno spazio liscio e trasparente, “pura mediazione” contraddistinta dal tratto ontolo- gico del continuum 10 , come suggerirebbero le prerogative naturali dell’aria; piuttosto genera aspre contraddizioni spazio-elementari che turbano la geometria piana del pensiero politico illuminista e le fondamenta ideali del cosmopolitismo, consegnandoci il compito di riorientare il trinomio che lega l’identità e il potere allo spazio.

Ma poiché la conclamata esigenza di un nuovo nomos della terra in grado di contenere i conflitti e gli attriti globali si scontra con l’altrettanto evidente incapacità di immaginarne i principî, la figura e le dimensioni, si ritiene piú prudente, in conclusione al libro, guardare ai frammenti della fase di rinnovamento che ci investe (e che si presenta principalmente nella forma di un cedimento) piuttosto che all’insieme. «La disgregazione - ha scritto Karl Schlögel - è il momento della disillusione, dunque del chiarimento. È lí che si intravedono le forze da cui potrà nascere il nuovo» 11.

Le tre appendici finali, rispettivamente dedicate al «grande- spazio» europeo, all’attacco aereo alle Twin Towers e alla defor- mazione topologica introdotta dai droni, sono appunto da leggere in questa chiave: come frammenti di un discorso politico-spaziale che non ha ancora assunto forma globale.

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Tracce per una svolta antropologica

OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE. ( VEDI: LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE - PDF)

OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE. ( VEDI: LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE - PDF) - [...]Intorno a noi, la Terra, c’è il "cielo puro" e il "libero mare" - come scriveva Nietzsche, non ci sono gli extra-terrestri, che ci verranno a salvare o a distruggere. Gli extra-terrestri siamo noi! Cosa vogliamo fare? Forse ci conviene deporre le armi e cominciare a dialogare in spirito di verità. Cominciamo [...] (Federico La Sala, 21.03.2000).

-

>"L’invenzione del globo" (M. Vegetti) -- Nell’era senza confini rimane una sola patria che si chiama Terra (di M. Bonazzi).18 luglio 2017, par Federico La Sala

Nell’era senza confini rimane una sola patria che si chiama Terra -

di Mauro Bonazzi (Corriere della Sera, La Lettura, 16.07.2017)

L’acqua di Talete, il fuoco di Eraclito; l’aria e la terra: gli elementi da cui tutto proviene, per i presocratici; teorie ingenue per noi moderni, impegnati nel compito quasi impossibile di capire la meccanica quantistica. Ma non del tutto inutili, forse, se non nel campo della scienza almeno in quello della politica. L’ambizione di quei primi filosofi era quella d’individuare princìpi capaci di fare ordine nella trama dell’universo, di mostrare l’unità che si nasconde dietro alla molteplicità caotica degli eventi. Vale per la realtà fisica, e vale per il mondo degli uomini, che non è certo meno complesso.

Carl Schmitt, quasi un allievo tardivo dei presocratici, aveva avuto l’intuizione che si potessero spiegare le vicende umane proprio partendo dalla coppia terra/ acqua. Dalla terra, in cui gli uomini hanno mosso i primi passi, all’acqua: le grandi esplorazioni che inaugurano la modernità, la conquista degli oceani e del Nuovo Mondo - spazi liberamente contendibili, illimitatamente sfruttabili - aprono prospettive inedite nelle relazioni umane. Delineano un nuovo modello politico, rappresentato dall’impero britannico, in cui il controllo delle vie di comunicazione è di gran lunga più importante dell’inviolabilità dei confini. «Chi governa il mare, governa il commercio, chi governa il commercio dispone della ricchezza del mondo, e di conseguenza governa il mondo stesso». Così parlava Walter Raleigh, corsaro inglese al servizio della regina Elisabetta I.

Ma questa coppia ormai non basta più, spiega Matteo Vegetti nel saggio L’invenzione del globo, appena pubblicato da Einaudi. Sigmund Freud se ne accorse il 25 luglio 1909. L’aviatore Louis Blériot aveva appena compiuto la traversata della Manica, da Calais a Dover, e in Europa si festeggiava, pregustando la nascita di un nuovo mondo in cui tutti avrebbero comunicato con tutti, senza più barriere. Più lucidamente, Freud notò che da quel momento a essere senza confini sarebbe stata la guerra, non la pace.

Un’osservazione di cui gli americani avrebbero compreso la verità il 7 dicembre 1941, mentre l’aviazione giapponese distruggeva la loro flotta a Pearl Harbor. Ad affondare non erano state solo le navi, ma un modo secolare di rappresentarsi il mondo. Anche per questo, mentre allestiva una forza aerea imbattibile, il presidente Franklin Roosevelt invitò tutti i suoi connazionali a dotarsi di un mappamondo, possibilmente il modello che ruotava in tutte le direzioni («Questa guerra è un nuovo tipo di guerra», avrebbe spiegato. «È differente da ogni guerra del passato non solo nei suoi metodi e mezzi, ma anche nella sua geografia»).

C’è uno spazio uniforme sopra alla terra e al mare: lo spazio aereo, trasparente e vuoto, privo di ostacoli, facile da attraversare, che si espande ovunque. Non si trattava solo del volo degli aerei; altrettanto importanti sarebbero state le onde radio e le trasmissioni elettroniche, che avrebbero contratto le distanze ancora di più, fino ad annullarle quasi del tutto. Non era più il tempo di Walter Raleigh, ma di un generale italiano tanto oscuro quanto geniale, Giulio Douhet, autore (nel 1921!) di un libro intitolato Il dominio dell’aria: a controllare il mondo sarebbe stato chi avrebbe controllato i cieli. Il secolo dell’America e dell’ American way of life è il secolo dell’aria.

Studioso appassionato delle tradizioni arcane, Carl Schmitt aveva anche trovato un riferimento biblico-talmudico per rappresentare il nuovo stato di cose. Il regno del Leviatano (il mostro marino che in Thomas Hobbes esprime la potenza dello Stato) è ormai alla mercé di Ziz, un uccello gigantesco, capace di spostarsi continuamente da un posto all’altro della Terra. Un simbolo quanto mai appropriato per descrivere un mondo in cui i confini nazionali non funzionano più, perché quello che importa non sono le sostanze, ma i flussi. A essersi globalizzato è stato il borghese (e dunque l’economia), per così dire, non il cittadino. Questa rivoluzione spaziale non è certo la panacea di tutti i mali, come qualcuno (tra cui Karl Marx) ha creduto. Ma è un fatto da cui non si può prescindere: non sarà qualche muro a riportarci al bel (?) mondo che fu, né possiamo continuare a credere che basti riprodurre su scala mondiale la forma dello Stato nazione per superare tutte le difficoltà. Servono nuove idee politiche per organizzare questo spazio e le sue tensioni.

Perché poi c’è anche il fuoco, o meglio l’etere, un fuoco finissimo di cui erano composti, per Aristotele, le stelle e pianeti che ruotavano intorno alla terra, irraggiungibili. Quando Jurij Gagarin volò nello spazio e Neil Armstrong camminò sulla Luna, anche quest’ultima frontiera fu sfondata. È così conosciuta che quasi non ci si presta più attenzione: ma la prima foto scattata da un satellite lunare, tre anni prima dell’allunaggio, immortala il compimento della globalizzazione. Finalmente l’occhio umano vedeva la Terra come un globo, un tutto finito, senza più punti vuoti e senza più centro, di cui disponiamo completamente. Il Sole è grande come un piede umano, diceva Eraclito irridendo i sapienti del suo tempo: vista dallo spazio, ora è la Terra ad apparire sempre più piccola, in un universo che si scopre immenso.

«Per un’ora un uomo visse al di fuori di ogni orizzonte, intorno a lui tutto era cielo o, più precisamente, tutto era spazio geometrico»: così Emmanuel Levinas commentava i viaggi dei primi astronauti. Ma davvero siamo entrati nell’era della «demondizzazione», dello sradicamento definitivo dalla Terra, come annunciava, profetico e cupo, Martin Heidegger, guardando la solita foto della Terra presa dallo spazio? Certo, l’impulso di Ulisse a spingersi oltre, staccandosi dalla «cara patria», protesi verso nuove mete, è inestinguibile negli uomini. Ma in realtà mai come oggi, proprio perché la vediamo da distanze crescenti, possiamo apprezzare la bellezza e l’unicità irripetibile della nostra casa. Ed è sempre quella stessa foto a spiegare perché. Questo minuscolo pianeta perso in un universo infinito e indifferente è come un’oasi, in fondo: un piccolo miracolo, il pianeta blu, in un deserto spaventosamente immenso e silenzioso. Solo chi è partito può provare il piacere ambiguo della nostalgia. Dal fuoco e dall’etere torniamo alla Terra: e il problema, ora, è quello di coltivare questa piccola oasi, prima che diventi anch’essa un deserto inospitale.

- Indice

-

> MATERA 2019 --- DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. L’uomo della Luna Buzz Aldrin al Wired Next FesT.29 maggio 2017, di Federico La Sala

DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE....

- MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA - E ROCCO PETRONE, LA TIGRE DI CAPE CANAVERAL. Un ’ricordo

L’uomo della Luna Buzz Aldrin al Wired Next FesT: “Dobbiamo continuare a esplorare o moriremo”

Ospite del terzo giorno di Wired Next Fest, il secondo uomo ad aver calpestato il suolo lunare ha espresso idee piuttosto precise sul nostro futuro spaziale

- Il Wired Next Fest è a Milano dal 26 al 28 maggio. Scopri il programma

- Aldrin

Il video del lancio dell’Apollo 11 dalla piattaforma 39 del Kennedy Space Center emoziona a 48 anni di distanza: la partenza, l’allunaggio, il ritorno. Al Wired Next Fest 2017, Buzz Aldrin lo guarda con la stessa emozione di una sala gremita di persone lì per incontrarlo. “L’ho visto miliardi di volte - commenta l’ex astronauta - ma è meraviglioso ricordare quello che è successo. Mi riporta a rievocare quei giorni, pensando a chi ci ha spianato la via perché potessimo arrivare lì. Sia chiaro, sono anche andato al Polo Nord. Ho visto il Titanic sott’acqua. Ho visitato il Polo Sud. Sono disposto ad andare ovunque per essere utile agli altri. Al mio Paese, certo, ma in fondo all’Umanità. Dobbiamo esplorare o morire”.

Risponde così Aldrin a chi gli chieda perché uno dei prime due uomini ad aver messo piede sulla Luna, il 20 luglio 1969, non sembri fermarsi mai. Battezzato Edwin Eugene Aldrin Jr., il futuro Buzz - nome acquisito legalmente nel 1988 - è nato a Montclair, nel New Jersey, il 20 gennaio del 1930.

Figlio di un pioniere dell’aeronautica, Edwin Eugene Sr., si è presto rivelato degno erede dei genitori e per più di un motivo: il cognome della madre, Marion, era Moon.

“Un segno del destino”, ama scherzare lui - come nella recente biografia No Dream Is Too High - per quanto sul futuro delle missioni spaziali abbia idee precise e piuttosto serie: “Non credo oggi gli americani sarebbero grandi sostenitori dell’idea di tornare sulla Luna e men che meno ne sarebbero finanziatori entusiasti.

Credo tuttavia sarebbero felici di appoggiare una coalizione di stati che perseguisse questo obbiettivo. E magari volesse andare oltre, da Marte a Saturno “.

Credo tuttavia sarebbero felici di appoggiare una coalizione di stati che perseguisse questo obbiettivo. E magari volesse andare oltre, da Marte a Saturno “.Sentirlo dire da uno dei protagonisti della cosiddetta Space Race, una competizione dal senso ben più che tecnologico, ha ancora più senso: “Quando nel 1961 John Fitzgerald Kennedy promise che entro la fine del decennio un uomo sarebbe andato e tornato dalla Luna non esistevano piani definiti per farlo, non c’era una strategia. Si andava di pari passo con la tecnologia in una corsa contro l’Unione sovietica la cui vittoria finì per richiedere troppe energie”.

Che la Storia abbia insegnato davvero? “Esatto. Anche per non sprecare risorse economiche preziose, oggi dovremmo agire da consulenti. Nessuno che si occupi di sviluppare lander spaziali o lanciatori dovrebbe essere troppo in concorrenza con gli altri. Qualcuno dovrà raccontare ai nostri leader quali strategie perseguire e gli obbiettivi dovranno essere raggiunti tutti insieme: ovviamente, negli Stati Uniti, quel consigliere si chiamerà Buzz“.

Non c’è ombra di indecisione quando l’uomo che con Neil Armstrong condivise anche l’addestramento a West Point parla. “Mi piacerebbe riferirmi non solo al mio presidente, ma anche ad altri 40 o 50 astronauti che immagino già nati: la collaborazione sarà fondamentale per allestire una squadra internazionale di esploratori del cosmo. Sia chiaro, occorreranno persone di un’età giusta, sufficientemente mature per prendere la più importante decisione della loro vita: diventare pellegrini che entrino nella storia. I primi uomini a raggiungere un altro pianeta. E non per una visita: immaginate una squadra internazionale che fra partenza, viaggio e permanenza in attesa dell’equipaggio successivo, rimanga via dalla Terra una decina d’anni. E che solo al ritorno sarà in grado di capire l’importanza di quanto fatto. Perché è al ritorno che si capiscono certe cose”.

Evidente si riferisca a se stesso: “Voglio essere utile. In passato ho dovuto affrontare momenti di depressione. Mio nonno si è suicidato, mia madre ha fatto lo stesso prima che partissi verso la Luna e io ho avuto problemi con l’alcol. Così non si può essere utili agli altri. Ed è fondamentale che lo siamo. Credo che in fondo un astronauta faccia questo”.

Un volo logico azzardato per quanto legittimo visto il personaggio: “Occorre che un astronauta combatta le cosiddette paludi della vita. E non solo in senso metaforico: dall’allunaggio in poi, questioni economiche e conflitti hanno parzialmente rallentato il nostro obiettivo: lavorare per il nostro futuro. Occorre si ricominci, dobbiamo abituarci a lavorare insieme per oltrepassare i nostri confini“.

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA. Un ’ricordo’ - di Federico La Sala16 aprile 2017, di Federico La Sala

-

> UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA. -- Si chiama “Ponte alla Luna” il nuovo macro-attrattore di Sasso di Castalda.5 aprile 2017, di Federico La Sala

Basilicata. Si chiama “Ponte alla Luna” il nuovo macro-attrattore di Sasso di Castalda *

Si tratta di un ponte tibetano sospeso nel vuoto, a circa 120 metri da terra Come anticipato nel corso della BIT di Milano dall’APT lucana, sarà inaugurato il prossimo 6 aprile il percorso naturalistico che culmina con un’opera sospesa nel vuoto, a 120 metri da terra. Ponte alla Luna (foto Fullpress Agency)

Si tratta del “Ponte alla Luna”, un omaggio all’ingegner Rocco Petrone, che fece parte dello staff della Nasa responsabile della missione “Apollo 11” che, nel 1969, portò l’uomo sulla Luna.

Il ponte tibetano sarà inaugurato giovedì 6 aprile, a Sasso di Castalda in provincia di Potenza, e costituirà un nuovo “macro attrattore” per una regione per molti ancora da scoprire. In realtà, i ponti saranno due.

Il “Ponte alla Luna” promette un’esperienza mozzafiato: si sviluppa a un’altitudine di circa 975 metri sul livello del mare, con una campata lunga 300 metri che sarà percorsa in non meno di 30 minuti. Assicurati ad alcune attrezzature e vestiti in modo idoneo (il noleggio sarà possibile alla biglietteria), i turisti potranno incamminarsi sui 600 gradini di appoggio: guarderanno un panorama straordinario, fatto di boschi secolari e del borgo di Sasso di Castalda.

Più a valle, però - circa 30 metri più in basso - si trova il “Ponte inferiore Fosso Arenazzo”: lungo 93 metri, l’altezza massima da terra arriva a 70 metri e si devono percorrere “solo” 180 gradini, in un tempo di circa otto minuti. Ma le misure di sicurezza sono le stesse.

Oltre ai due ponti, i turisti potranno visitare una riserva di cervi, una “monumentale faggeta”, un “sentiero della legalità” dedicato a Mimmo Beneventano, vittima della camorra nel 1980, e il “sentiero Frassati”.

Di seguito la scheda completa delle opere

Caratteristiche tecniche “Ponte alla luna”

Altitudine partenza 973 mslm

Altitudine partenza 973 mslm

Altitudine arrivo 975 mslm

Altitudine arrivo 975 mslm

Lunghezza campata 300 metri

Lunghezza campata 300 metri

Altezza massima da terra 120 metri

Altezza massima da terra 120 metri

Diametro funi portanti 30 mm

Diametro funi portanti 30 mm

Gradini d’appoggio n°600

Gradini d’appoggio n°600

Morsetti totali impiegati n°2500

Morsetti totali impiegati n°2500

Tempo di percorrenza stimato 30 minuti

Tempo di percorrenza stimato 30 minutiCaratteristiche tecniche “ponte inferiore Fosso Arenazzo”

Altitudine partenza 940 mslm Altitudine arrivo 934 mslm Lunghezza campata 93 metri Altezza massima da terra 70 metri Diametro funi portanti 30 mm Gradini d’appoggio n°180 Morsetti totali impiegati n°720 Tempo di percorrenza stimato 8 minuti

Abbigliamento consigliato

Si raccomanda un abbigliamento sportivo e calzature idonee all’attività sportiva (da trekking o da ginnastica).

Attrezzatura

Il percorso dei ponti è stato realizzato con funi metalliche e gradini per il camminamento in metallo grigliato e devono essere attraversati con l’ausilio di appropriate attrezzature di sicurezza: imbraco, casco, longes (set “Via Ferrata”). L’attrezzatura potrà essere noleggiata presso la biglietteria.

Informazioni

Per maggiori informazioni: Internet: www.pontetibetanosassodicastalda.com

© 2006-2016 TRM Network - http://www.trmtv.it/home/scienza-e-salute/ambiente/2017_04_04/136614.html

Articolo completo: http://www.trmtv.it/home/scienza-e-salute/ambiente/2017_04_04/136614.html

-

> MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA --- Quando Apollo 11 sbarcò sulla Luna. Rocco A. Petrone, la tigre di Cape Canaveral (di Generoso Agnese).20 febbraio 2015, di Federico La Sala

TRENTACINQUE ANNI FA LO SBARCO SULLA LUNA [2004] *

Rocco Petrone, la tigre di Cape Canaveral

"Gli astronauti erano come figli miei. Dovevano avere completa fiducia in me. E io cercavo di guadagnarmela comportandomi, appunto, come un padre che vede partire i figli allo sbaraglio".

di Generoso D’Agnese *

Credo che il maggior merito dell’esplorazione spaziale sia stato quello di aver dato all’umanità un obiettivo comune, un motivo d’orgoglio e di esaltazione che non conosce frontiera. L’impresa di Armstrong, Aldrin e Collins sarà sempre ricordata non come una conquista degli Stati Uniti, ma di tutti gli uomini. Erano parole romantiche quelle che Rocco A. Petrone affidava ai rarissimi cronisti capaci di avvicinarlo nell’ormai lontano luglio 1969. Alla vigilia di un evento che avrebbe cambiato le pagine della storia umana, lui sembrava calmo e non tradiva emozioni, mantenendo fede al soprannome che gli avevano affibbiato gli amici della Nasa. Per tutti, Rocco era il computer, o meglio, il computer con un’anima perché in quell’uomo coabitavano inflessibile tenacia, una memoria prodigiosa e un approccio umano verso le grandi imprese dei suoi amici cosmonauti.

Sono passati trentacinque anni da quella esaltante cavalcata nello spazio, e Rocco Petrone è uscito di scena dalle imprese spaziali. Oggi vive in California. Quando mio figlio mi domandava perché ero sempre assente - ricorda Petrone - io gli parlavo delle grandi conquiste dell’uomo e dello straordinario privilegio che lui e milioni di persone sparse nel mondo avrebbero avuto nell’assistere alla conquista della Luna. Soffrivo, ma non ho mai avuto dubbi. In otto anni di preparazione, dai razzi Saturno ai primi lanci di Apollo, ho accumulato più esperienza tecnologica di quanta una persona normale ne faccia in tutta la vita, e arrivai all’appuntamento sicuro di poter contare su una squadra eccezionale.

Nato nel 1926 ad Amsterdam di New York, Petrone non fu un semplice protagonista di quei giorni gloriosi dell’era spaziale. Rappresenta ancora oggi uno dei massimi protagonisti dell’astronautica, capace di esaltare il progresso dell’uomo nelle più ardue sfide con l’Universo. Figlio terzogenito di un carabiniere nato a Sasso di Castalda, Potenza, che si era inventato un lavoro negli Stati Uniti, nel settore dei trasporti, Rocco aveva solo sei anni quando suo padre morì. Fu il cugino (docente a soli trent’anni) che aveva conosciuto quanto lui i patimenti della fame, a intuirne le potenzialità per la matematica e a indirizzarlo agli studi tecnici. Dopo gli ottimi voti scolastici, Petrone partecipò a un concorso per entrare nella prestigiosa Accademia militare di West Point; concorso che vinse, nono-stante il grave handicap delle origini italiane: siamo nel 1943, in piena seconda guerra mondiale.

La mamma e gli zii ci tenevano molto a che la prima generazione americana dei Petrone facesse strada, e l’ingresso all’Accademia mi diede una nuova identità, nono-stante odiassi il militarismo, ricorda ancora.

Dopo il servizio militare in Germania, Petrone si iscrisse al celeberrimo Mit (Massachussetts Institute of Tecnology) di Boston. Davanti a lui si schiudevano le porte della carriera militare, ma c’era anche la remota possibilità di uscire dalla divisa per entrare nei progetti spaziali. Affascinato dalle tecnologie aeree e dai missili, ma contrario agli impegni militari, Petrone colse al volo l’opportunità, e in due anni conseguì la laurea in Ingegneria meccanica per poter far parte del Progetto Redstone e della squadra di Von Braun e Debus, scienziati tedeschi riconvertiti alle scienze aerospaziali.

Furono anni indimenticabili. Eravamo tutti amici e tutti convinti che mai e poi mai un missile avrebbe potuto portare l’uomo sulla Luna, io per primo. Quando arrivammo, nel 1953, Cape Canaveral era solo una landa desolata con una carovana di zingari e tante zanzare.

Divenuto maggiore, Petrone fu assegnato allo Stato Maggiore a Washington, ma a toglierlo dalla naftalina ci pensò il presidente John Kennedy. Quando chiese a Kurt Debus se fosse possibile inviare un americano sulla Luna entro il 1969, questi rispose: Sì, a patto che mi diate un certo Rocco Petrone che adesso si annoia in un ufficio del Pentagono.

La tragedia dell’Apollo 11

Rocco Petrone è entrato nella leggenda della conquista dello spazio progettando le rampe di lancio, mettendo in orbita satelliti e astronavi per migliaia di tonnellate, dirigendo il lancio dei razzi del programma Saturno e Apollo, e guadagnandosi la fama di duro. Tutti gli anziani tecnici della Nasa lo avrebbero ricordato negli anni sempre intento a interrogare, uno per uno, i suoi 150 tecnici addetti alle manovre: domande formulate con meticolosa precisione cui bisognava rispondere con altrettanta precisione o con il completo riesame del problema.

Lo chiamavano tigre per i suoi interrogatori - ricorda Tony Reichardt di Air&Space Magazine -, ma erano indispensabili. La lista delle operazioni che bisognava eseguire sul solo Modulo lunare (il famoso ragno Aquila che atterrò sul suolo lunare) per essere sicuri che tutto funzionasse a dovere, era grande quanto il libro della Bibbia, e ogni riga di questo libro significava una giornata di lavoro. Non potevano esserci distrazioni, pena il tragico fallimento dell’intera missione.

Un fallimento che l’ormai pensionato ingegnere poté toccare con mano, in prima persona, durante le tragiche prove di lancio dell’Apollo 11, quando, nel 1967, vide bruciare, sul proprio schermo a circuito chiuso, gli astronauti Grisson, White e Chaffee, che pagarono il prezzo di un’incredibile leggerezza tecnica. Da allora il tigre non permise più alcuna presunzione da parte di ogni singola pedina del programma.

Nei tanti anni passati in sala comandi, tutti mi chiedevano se ero stato io a premere il bottone che ha portato l’uomo sulla Luna. Ho sempre ripetuto la risposta di Eisenhower: il merito è di tutti coloro che hanno preso parte all’impresa. Io mi sono limitato a controllare quello che facevano gli altri. Ma se la spedizione si fosse risolta in un disastro, la colpa sarebbe stata senz’altro del sottoscritto.

Quel 20 luglio 1969 andò tutto bene, e valse al colonnello di Sasso di Castalda la promozione a direttore del programma Apollo, a Washington, al posto del leggendario Samuel Philips.