LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" - di Federico La Sala

sabato 19 gennaio 2019.Note per una epistemologia genesica

Ai poeti ‘lunatici’ e ai filosofi ‘solari’ - un’indicazione sulla giusta rivoluzione *

di Federico La Sala ("Dismisura", Anno XIX - N. 100/103, Gennaio-Settembre 1990, pp. 16-17; Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 198-200)

|

A partire dal nostro cielo e dalla nostra terra.

Noi abitiamo, noi siamo - insieme con la Terra, terra e cielo.

Non siamo la luce, e non abbiamo potere sulla luce - ma grazie alla luce siamo. Noi, la Terra: il pianeta vivente.

Da lontano, improvvisa - la luce: la luce del Sole.

È sera ed è mattina: primo giorno. Non più tenebre, non più deserto - comincia il tempo, il tempo della vita.

L’erranza è finita: il pianeta non gira più a vuoto. E noi con lui.

Inaspettata e desiderata - dal di fuori, dall’esterno: la luce.

La terra umile accoglie, il cielo avvolge, custodisce e protegge: insieme si contano i giorni.

Dalla Luce vengono alla luce - dalla terra e sotto il cielo - i viventi.

Il cielo, la terra, e la luce: la luce del Sole.

Da dove? Prima il cielo e la terra, ma è la luce che illuminando separa, trasforma e rende fecondi: cielo-padre, terra-madre, e noi - le creature.

L’azione della luce e lo splendore del mondo: la gioia del tutto. Anche dei mortali.

La terra e il cielo, noi - la luce per l’universo penetra e feconda. È la via della vita: geneSi.

Si viene alla luce, grazie alla luce: niente è stato fatto di tutto ciò che esiste, nelle tenebre.

Dì e notte, sonno e veglia, materia e pensiero, sopra e sotto, destra e sinistra, corpo e mente, maschile e femminile... Tutto è un matrimonio di amore con un patrimonio di luce, in una parte più e meno altrove.

Senza la luce, né l’uno né l’altro dei due. Non c’è né coppia né scoppio: né l’illuminazione e la separazione, né il ricongiungimento, il concepimento e la nascita. E, con la luce, solo se c’è la giusta rivoluzione.

La Luna "sbaglia" - mostra sempre la stessa faccia e, perciò, è l’una e l’una fissamente: ma è sempre graziosa, illumina la nostra notte - la sua luce.

Noi, il cielo e la terra - la Terra, e la Luce.

Questio siamo noi, la Terra: la luce o le tenebre?

La luce è venuta

nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre

alla luce: per sempre?

La ginestra resiste, radicata alla

terra - protesa verso il cielo, e accoglie la luce.

La ginestra resiste, radicata alla

terra - protesa verso il cielo, e accoglie la luce.

Nelle tenebre, dov’è il dì e la notte?, dove il maschile e il femminile? dove il sopra e il sotto?, e quando il sonno e la veglia? Né l’uno né l’altro dei due - neutralmente. Nemmeno la luna.

Togli via questo astro del Sole che illumina il mondo: dove va il giorno?, dove va la vita - per noi, Terra?

Siamo immersi in un oceano di luce: tanti raggi corteggiano noi, la Terra: cielo e terra, maschio e femmina. Accogliere: femminile... è dell’uomo come della donna, anche il maschile.

Einstein era una-roccia, ma non restò di sasso. Fattosi coraggio, fece un passo avanti e saltò a cavallo di un raggio di luce.

Era ora. Quante pietre avevano bloccato la strada e indurito i cuori. Un uomo - finalmente - ha saputo accogliere un raggio di Sole e ha saputo dar vita con la sua mente e con il suo cuore a un eccezionale brillante new tono.

* Note per una epistemologia genesica:

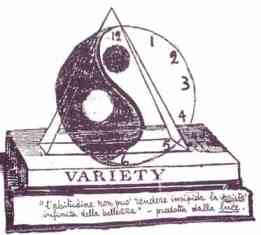

- Sul simbolo che dà da pensare, si tenga presente - in prima approssimazione - L. Villari, La serpentina di Hogarth ("la Repubblica", 10.06.1989); e, F. Capra, Il Tao della Fisica (Milano, Adelphi, 1982): si ricordi, però, che il simbolo del Tao fu scelto da Niels Bohr come stemma per il suo casato; e, infine, ovviamente, il libro del Genesi.

Per il resto, si cfr. W. Hogarth, Analisi della Bellezza, Milano, Editrice SE, 1989; F. Menna, William Hogarth. L’analisi della bellezza, Salerno, Editrice 10/17, 1988; J. Piaget, L’epistemologia genetica, Bari, Laterza, 1971; e, E. Fachinelli, La mente estatica, Milano, Adelphi, 1989; e, G. Dorfles, L’intervallo perduto, Torino, Einaudi, 1980. Sui lavori di questi due ultimi Autori, inoltre, cfr. le interessanti riflessioni di P. A. Rovatti (Il tempo della sospensione, "aut aut", 231, maggio-giugno 189, pp. 1-7).

Per il resto, si cfr. W. Hogarth, Analisi della Bellezza, Milano, Editrice SE, 1989; F. Menna, William Hogarth. L’analisi della bellezza, Salerno, Editrice 10/17, 1988; J. Piaget, L’epistemologia genetica, Bari, Laterza, 1971; e, E. Fachinelli, La mente estatica, Milano, Adelphi, 1989; e, G. Dorfles, L’intervallo perduto, Torino, Einaudi, 1980. Sui lavori di questi due ultimi Autori, inoltre, cfr. le interessanti riflessioni di P. A. Rovatti (Il tempo della sospensione, "aut aut", 231, maggio-giugno 189, pp. 1-7).

- EVOLUZIONE DELLA FISICA. «Nel nostro grande romanzo giallo non vi sono

problemi perfettamente risolti e sistemati per sempre.

Dopo ben trecento anni siamo dovuti tornare sul

problema del moto, rivederne la procedura

investigativa e scoprire indizi rimasti inosservati, per

giungere così ad una nuova rappresentazione del

circostante universo».

Dopo ben trecento anni siamo dovuti tornare sul

problema del moto, rivederne la procedura

investigativa e scoprire indizi rimasti inosservati, per

giungere così ad una nuova rappresentazione del

circostante universo».

Einstein e Infeld, The Evolution of Physics. The

Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity

and Quanta, 1938 (trad. it., Boringhieri, Torino 1965 e ss.).

Einstein e Infeld, The Evolution of Physics. The

Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity

and Quanta, 1938 (trad. it., Boringhieri, Torino 1965 e ss.).

- EVOLUZIONE DELLA "METAFISICA": IL NODO DELLA NATURA ("DEA ISIDE") E DEL NATURALISMO IN SHAKESPEARE. ENOBARBO che parla di Cleopatra: «L’età non la può avvizzire, né l’abitudine rendere stantia la sua infinita varietà. Le altre donne saziano fino alla nausea gli appetiti che suscitano, ma lei quanto più soddisfa tanto più affama». ("Age cannot wither her, nor custom staleHer infinite variety. Other women cloy The appetites they feed, but she makes hungry Where most she satisfies." -"Antonio e Cleopatra", II. 2. 240-244).

- "Certo, è curioso che «she makes hungry,/ Where she most satisfies» risulti non poco simile a ciò che scrive Dante dopo che Virgilio-Poesia lo ha portato fino a Beatrice-Sapienza (e Teologia cristiana). Quando la vede comparire in trionfo «di qua dal rio» nel Paradiso Terrestre, egli gu-sta infatti quel cibo «che saziando di sé di sé asseta» (II, 31, 129). D’altron-de, in entrambi i casi si tratta di una citazione di ciò che dice la Sapienza di se stessa in Ecclesiastico 24, 20: «Chi mangia di me avrà ancora fame,e chi beve di me avrà ancora sete».(Gilberto Sacerdoti, "Il sogno di Cleopatra", Pacini, 2019).

|

HOGARTH, ANALISI DELLA BELLEZZA |

Sul tema, in rete e nel sito, nel sito, si cfr.:

LA MENTE ACCOGLIENTE - CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI

- UNA METODOLOGIA PER L’ANALISI QUALITATIVA: RESA E CATTURA DI WOLFF (di ROBERTO CIPRIANI)

- Sé come un altro ovvero “resa e cattura”: la prospettiva di Kurt Wolff di Roberto Cipriani.

- Mileva Einstein, nata Marić - Милева Марић (Titel, 19 dicembre 1875 - Zurigo, 4 agosto 1948), è stata una scienziata serba compagna di studi di Albert Einstein, di cui divenne anche prima moglie (...) Dal 1990 si è aperta la discussione sulla sua partecipazione ai lavori sulla teoria della relatività di Einstein.

- MICHELANGELO, IL SERPENTE DI BRONZO, Cappella Sistina - Volta.

MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....

DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.

DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.

EU-ROPA ED EU-ANGELO. Lo Spirito d’Assisi..... Dominus Illuminatio Mea (Il Signore è la mia Luce).

EU-ROPA ED EU-ANGELO. Lo Spirito d’Assisi..... Dominus Illuminatio Mea (Il Signore è la mia Luce).

NATALE: "CHRISTMAS" E "CHARITY". LE CREATURE A SCUOLA DA "MESSOR LO FRATE SOLE". Un omaggio a Oxford, per la sua "Festa della luce invernale"

NATALE: "CHRISTMAS" E "CHARITY". LE CREATURE A SCUOLA DA "MESSOR LO FRATE SOLE". Un omaggio a Oxford, per la sua "Festa della luce invernale"

FLS

Forum

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- GENESI. > LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- L’universo, "per il fisico Alan Guth è «il più grande dei pranzi gratis» (di A. Massarenti).31 marzo 2025, di Federico La Sala

COSMOLOGIA, FILOLOGIA E TEOLOGIA TEOCRITEA ("CHARITAS), E MEMORIA DEL #CORAGGIO DI #ASSAGGIARE ("SÀPERE AUDE") (ORAZIO - KANT):

- L’UNIVERSO, PER IL FISICO ALAN GUTH E’ «IL PIU’ GRANDE DEI PRANZI GRATIS».

Una lezione di "recupero" di antropologia filosofica di Armando Massarenti ("Il Sole 24 Ore", 24 aprile 2011):

Sicuri che nessun pasto è gratis?

«Nessun pasto è gratis», fu la risposta che un re ebbe dai suoi consiglieri dopo aver a lungo insistito per sapere, in un sola frase, quale fosse il senso della scienza economica. #Michael #Brooks, già autore del best seller "13 cose che non hanno senso", nel volume sulla #Fisica nella collana "Le grandi domande", diretta da #Simon #Blackburn (Edizioni Dedalo) esordisce con queste parole: «La bellezza della fisica si riassume in un fatto semplicissimo: un #bambino può fare domande cui nessun professore può rispondere».

Una di queste è «Perché non esistono pranzi gratis?». Che, in fisica, ci spinge a dare risposte in termini di «energia, entropia e ricerca del moto perpetuo». #LeonardodaVinci fece un’analisi dettagliata di una famosa macchina che pretendeva di generare il moto perpetuo, e spiegò perché non poteva funzionare. «O ricercatori del moto perpetuo», concludeva, «quante idee sconclusionate avete concepito nel corso di questa ricerca. Sareste pronti per andare a fare gli alchimisti». Cioè a sognare altri pranzi gratis. Eppure un pasto gratis sembrerebbe esistere, ed sarebbe niente meno che il nostro stesso Universo.

Per il fisico Alan Guth è «il più grande dei pranzi gratis», e ciò è dovuto al concetto cosmologico di «inflazione»: «l’Universo e tutta l’energia che contiene si sarebbero sviluppati a partire da un grammo di materiale. Una frazione di secondo dopo il #BigBang, l’Universo era cento miliardi di volte più piccolo di un protone, ma nel giro di 10-34 secondi aveva già raggiunto una dimensione pari a 1025 volte quella di partenza - qualcosa di simile a una biglia» e da lì sì è espanso sempre più fino alle immensità attuali. Nel corso di questo processo l’energia interna dell’Universo è cresciuta di un fattore 1075, il che sembrerebbe violare il principio che impedisce di avere qualcosa in cambio di nulla.

Invece c’è un dettaglio che permette di restare nell’ambito delle leggi fisiche conosciute: una parte dell’energia è negativa, come mostra la teoria della relatività generale. «L’energia associata alla materia è positiva - riassume Brooks -, e la creazione continua di materia fece aumentare l’energia positiva in modo tale da compensare l’aumento dell’energia negativa. In questo modo l’energia totale può rimanere costante. Gli antichi Greci affermavano che nulla può essere creato dal nulla, ma l’inflazione si permette di non essere d’accordo». E di affermare dunque la totale #gratuità dell’Universo.

Sarà proprio così? Di certo, nella nostra vita, ahinoi, continua a vigere la dura legge degli #economisti.

- NOTA:

- UN "SOGNO" DI #TEOCRITO, LE GRAZIE ("#CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI #GRATITUDINE: UNA #DOMANDA DI ARCHEOLOGIA, #LINGUISTICA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, #TEOLOGIA, #ARTE, #SOCIOLOGIA E #PEDAGOGIA...

- In ricordo di #LorenzoValla e di #GiambattistaVico, una breve nota....

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- RICERCA SCIENTIFICA E"MALOCCHIO": CON KANT, HELMHOLTZ, ED EINSTEIN, USCIRE DALLA CAVERNA DI "POLIFEMO".6 febbraio 2025, di Federico La Sala

RICERCASCIENTIFICA, "MALOCCHIO", PSICOANALISI, E CREATIVITÀ: IL "SAPERE AUDE!" DI KANT, IL PROBLEMA DELL’OCCHIO DI #PLATONE, E UNA QUESTIONE DI #BELLO.

UN INVITO A USCIRE DALLA CAVERNA DI "POLIFEMO" (CON L’ARIETE, "ULISSE", E DANTE ALIGHIERI).

In memoria di Immanuel #Kant, Hermann von #Helmholtz, e Marcel #Proust... un omaggio a Vincent DeLuise

RIAPRIRE IL PROGRAMMA SOCRATICO PLATONICO DELLA "CUPIDITA" ("EROS") DEL VEDERE CON GLI OCCHI E DEL GUARDAR-SI NEGLI OCCHI PER CONOSCER-SI, FORSE, BISOGNA RI-PRENDERE IL CAMMINO PROPRIO DALLA #CRITICA DELLA "RAGIONE PLATONICA". Se è vero, come è vero, che Giorgio Colli inizia il suo cammino di ricerca da una rilettura attenta del "Simposio" e dall’ "Alcibiade primo" e che, poi, giunga a tradurre la "Critica della ragion pura" di Kant (Alfonso M. Iacono, "Giorgio Colli: la dismisura nella misura", "Doppiozero", 04 Febbraio 2025), c’è da pensare che, per realizzare l’antichissimo desiderio «di fare, di due, uno», e così, di «guarire la natura umana» (Platone), probabilmente, voglia "dire" che si dovesse andare a fondo con Kant e reimpostare la questione.

"CHIUDERE UN OCCHIO" O "APRIRE GLI OCCHI"?! CON #FREUD, OLTRE: CREDO CHE SIA UNA OTTIMA SOLLECITAZIONE A RIFLETTERE SUL TEMA, RIPARTENDO da alcune domande poste in "An #Inquiry into #Beauty" (cfr. Vincent De Luise, 2 febbraio 2025).

Chiedersi se "La bellezza è negli occhi di chi guarda? O la bellezza è nel cervello di tutti coloro che la guardano?"; e, al contempo, accogliere come validi i dati disponibili, che "suggeriscono la seconda ipotesi" (cit.), da una parte si richiamano antiche questioni che risalgono almeno a Platone (appunto, con tutte le conseguenze del caso) e, dall’altra, si rinvia quantomeno a una rilettura del "Manuale di Ottica fisiologica" di un "discepolo" di Kant: Hermann von Helmholtz).

DUE OCCHI E UNA SOLA "IDEA" ("VISIONE"). Helmholtz, nel varco aperto epistemologicamente da Kant, si porta sia al di là della dimensione euclidea dello spazio e del tempo di Newton (aprendo con #Riemann la via alle geometrie non euclidee e alla fisica di #Mach e #Einstein), e, ancora, sia sulla strada di studi "galileianamente" intesi sulla #fisiologia della #percezione, in #ottica e in #acustica, entro cui si colloca la stessa #neuroestetica.

Già solo capire che #Nietzsche, proprio dalla conoscenza delle ricerche di Helmholtz (mediata dalla lettura dell’opera di Friedrich A. #Lange, "Storia del materialismo e critica del suo significato nel presente"), scrive "#Aurora. Pensieri sui pregiudizi morali" (1881), sollecita a ripensare meglio il suo rapporto non solo con Kant, ma anche lo stesso #Socrate e Platone (il cristianesimo storico e la tradizione illuministica e scientifica) e il "Crepuscolo degli idoli".

- NOTE:

- COSMOLOGIA #GEOLOGIA E #ANTROPOLOGIA: #PIANETATERRA E #SIDEREUS #NUNCIUS (#GALILEO #GALILEI, 1610). Ma non è il caso di cominciare ad uscire dal "#letargo" (Par. XXXIII, 94), svegliarsi dal #sonnodogmatico (ateo e devoto) della #cosmoteandria planetaria, #apriregliocchi e uscire dall’#inferno platonico-paolino di #bovillus (1510)?

- UN’EPIFANIA STORIOGRAFICA: UN "INVITO" A RILEGGERE "AURORA" (1881) DI #NIETZSCHE E CAMBIARE PARADIGMA ANTROPOLOGICO ED EPISTEMOLOGICO...

- Un omaggio e un augurio di buon lavoro a Vittorio Gallese

- "SÀPERE AUDE!" (KANT, 1784): ALLA #RICERCA SCIENTIFICA DEL "#TEMPO #PERDUTO" (#HELMHOLTZ, 1850).....

- FILOSOFIA E #SCIENZA. UN #LETARGO "COSMOTEANDRICO" DI MILLENNI SUL PIANO SCIENTIFICO (FILOLOGICO, FILOSOFICO, TEOLOGICO, E ANTROPOLOGICO) E UNA SOLLECITAZIONE A SVEGLIARSI DAL "SONNO SOGMATICO" (#KANT): "QUESTO antropomorfismo psicologico lo riconosciamo nelle idee di #Platone come nella dialettica immanente al processo universale di #Hegel e nella volontà inconscia di #Schopenhauer" (HERMANN VON #HELMHOLTZ, 1877).

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- CON "IL PANTHEON SUL PARTENONE", FATTO "SAN PIETRO DI ROMA" (VICTOR HUGO, 1831): MICHELANGELO E IL TRAMONTO DEL "RINASCIMENTO".27 dicembre 2024, di Federico La Sala

CON "IL PANTHEON SUL PARTENONE", FATTO "SAN PIETRO DI ROMA" (VICTOR HUGO, 1831):

MICHELANGELO E IL TRAMONTO DEL "RINASCIMENTO" (O, DIVERSAMENTE, L’INIZIO DEL "CONTRORINASCIMENTO").

- In memoria di #Michelangelo Buonarroti, Marcel #Proust, e Walter #Benjamin

L’ ARCHITETTURA E IL LIBRO: L’INVENZIONE DELLA #STAMPA. Victor Hugo, in "Notre-Dame de Paris 1482", pubblicato nel 1831, in poche pagine sottolinea tutta l’importanza dell’#apertura di infiniti occhi, connessa al grande "occhio" che si apre nel #cielo culturale dell’#Europa #moderna con la invenzione di Gutenberg.

Nel cap. II del L. VII dell’opera, Hugo così inizia:

- "Le nostre lettrici ci scuseranno se ci fermiamo un momento per cercare quale potesse essere il pensiero che si celava sotto le enigmatiche parole dell’arcidiacono: Questo ucciderà quello. Il libro ucciderà l’edificio. A nostro avviso, quel pensiero aveva due facce. Era innanzitutto un pensiero da prete. Era il terrore del sacerdozio di fronte ad un elemento nuovo, la stampa. Era lo spavento e lo sbalordimento dell’uomo del santuario di fronte al torchio luminoso di Gutenberg. Erano la cattedra ed il manoscritto, la parola parlata e la parola scritta, che si allarmavano per la parola stampata [...].

- In effetti, dall’origine delle cose fino al quindicesimo secolo dell’era cristiana compreso, l’architettura è il grande libro dell’umanità, l’espressione principale dell’uomo ai suoi diversi stadi di sviluppo, sia come forza che come intelligenza.

- [...] Così, fino a Gutenberg, l’architettura è la scrittura principale, la scrittura universale. [...]

- [...] a partire dalla scoperta della stampa [...] a partire dal sedicesimo secolo, la malattia dell’architettura è visibile; essa ormai non esprime più in modo essenziale la società; si fa miserevolmente arte classica [...].

- È proprio questa decadenza che prende il nome di Rinascimento. È questo tramonto che noi scambiamo per un’aurora [...]

- Michelangelo, che fin dal sedicesimo secolo aveva senz’altro avvertito la sua morte, aveva avuto un’ultima idea, un’idea dettata dalla disperazione. Questo titano dell’arte aveva eretto il Pantheon sul Partenone e aveva fatto San Pietro di Roma. Morto Michelangelo, che fa questa miserabile architettura che sopravviveva a se stessa allo stato di spettro e di ombra? Prende San Pietro di Roma, lo ricalca, ne fa la parodia. È una mania. È una cosa pietosa. Ogni secolo ha il suo San Pietro di Roma; nel diciassettesimo secolo il tempio di Val-de-Grâce, nel diciottesimo Sainte-Geneviève. Ogni paese ha il suo San Pietro di Roma. Londra ha il suo. Pietroburgo ha il suo. Parigi ne ha due o tre. Testamento insignificante, ultimo vaneggiamento di una grande arte decrepita che rimbambisce prima di morire." (V. Hugo, cit.).

- Nota: "Cupola di San Pietro".

- NOTE:

- PIANETATERRA: UN #PANTHEON DA RIPENSARE E IL #SOLSTIZIO D’#INVERNO. UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "#SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "#TERRA" ALLA #LUCE DEL #SOLE... In memoria di Andrea #Vesalio, Niccolò #Copernico, #Galileo #Galilei ....

- PER LA #PACEPERPETUA. ALLA #RICERCA DEL #TEMPO PERDUTO....

MICHELANGELO, PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN. Materiali sul tema ...

"Nel secolo scorso c’era a Grenoble un’osteria che si chiamava «Au temps perdu» (non so se ci sia ancora). Anche da Proust noi siamo avventori che sotto l’insegna oscillante varchiamo una soglia [...]".

MICHELANGELO, PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN. Materiali sul tema ...

"Nel secolo scorso c’era a Grenoble un’osteria che si chiamava «Au temps perdu» (non so se ci sia ancora). Anche da Proust noi siamo avventori che sotto l’insegna oscillante varchiamo una soglia [...]".

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- IL SOLSTIZIO D’INVERNO: UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "TERRA" ALLA LUCE DEL SOLE.22 dicembre 2024, di Federico La Sala

PIANETA TERRA: UN PANTHEON DA RIPENSARE E IL SOLSTIZIO D’INVERNO. UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "#SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "#TERRA" ALLA #LUCE DEL #SOLE...

- In memoria di Andrea #Vesalio, Niccolò #Copernico, #Galileo #Galilei ...

ARCHITETTURA ECOLOGIA FILOSOFIA E OCULISTICA. Una nota sull’#occhio del Pantheon:

"[...] L’Oculus è un’apertura nel soffitto della cupola, realizzata con un diametro di oltre 8 metri, e rappresenta l’unica fonte di luce naturale all’interno dell’edificio. La sua creazione risale al I secolo d.C., quando l’imperatore romano Adriano fece ristrutturare l’antico Pantheon, che originariamente risaliva al 1 a.C.

Questo misterioso occhio circolare non solo illumina con la luce del sole l’interno del Pantheon, ma ha anche una funzione simbolica e mistica. L’Oculus rappresenta una connessione tra l’edificio e il cielo, come se un raggio di luce divina scendesse in quel santuario dedicato agli dei.

Inoltre, l’Oculus è stato progettato in modo tale da favorire una perfetta distribuzione dei pesi della cupola, che ha contribuito alla straordinaria stabilità e durevolezza di questo monumento. La cupola è in cemento e la sua costruzione fu una straordinaria opera di ingegneria per l’epoca.

L’Oculus del Pantheon offre anche un affascinante spettacolo naturale durante i giorni di pioggia. La pioggia che entra dal foro forma un effetto suggestivo, simile ad una cascata rovesciata, creando un’atmosfera mistica all’interno del tempio. [...]" (cfr. Accademia Studio Italia, "Il misterioso occhio del Pantheon: un buco nel paradiso!").

- AUGURI PER UN BUON #NATALE2024 E UN #BUONANNO2025...

- Note:

- STORIAELETTERATURA #ANTROPOLOGIA E #FILOSOFIA: #SAPEREAUDE (#KANT)! CON #ULISSE E #DANTE, RIPRENDERE IL FILO DALL’OPERA DI ANDREA #VESALIO ("De humani corporis #fabrica, 1543) E DI NICCOLO’ #COPERNICO ("De revolutionibus orbium coelestium", 1543), DALLA RIVOLUZIONE IN #ANATOMIA E IN #ASTRONOMIA, DALLA "LOGICA" DEL "CHIASMA OTTICO".

- ECOLOGIA (#OIKOS - #LOGOS), #COSMOLOGIA, #ARCHITETTURA. Una "#Casa", come lo è per l’intera umanità, e tutti gli altri esseri viventi, il #pianeta "#Terra", concepita "senza porta e senza finestra" (da dove entra la luce e da dove esce il fumo?), diventa una #caverna alla #Polifemo (il #ciclope con uno e uno solo "occhio" , incapace di #visione "#binoculare" - ricordare le ricerche di #Helmholtz), e, infine, una #tomba per un morto (ricordare il luogo di #sepoltura per eccellenza, quello di Gesù, della tradizione evangelica). Da non dimenticare è il "fatto" che #Virgilio sa bene indicare a #DanteAlighieri "la diritta via" per uscire dalla "casa chiusa", riprendere il viaggio interrotto di #Ulisse ed #Enea, e, infine, proseguire la navigazione nell’#oceanoceleste (Keplero, 1611).

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA ---LA MEMORIA DI ARTEMIDE (DIANA DI EFESO) E LA "CULTURA" DELLA "AGRICOLTURA" SECONDO LA TEOLOGIA POLITICA "PLATONICA" (E "PLUTONICA")19 dicembre 2024, di Federico La Sala

FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA DELL’ARATRO: IL RATTO DI PERSEFONE (PROSERPINA, KORE), LA MEMORIA ETIMOLOGICA DI ARTEMIDE (#DIANA DI #EFESO) E LA "CULTURA" DELLA"AGRICOLTURA" SECONDO LA TEOLOGIA POLITICA "PLATONICA" (E "PLUTONICA"). *

- "#ACHERONTA #MOVEBO" (En. VII, 312). In memoria di #Virgilio, #Dante, e #Freud... **

Nel "#Cratilo", #Platone, nella lezione sulle etimologie dei nomi degli dei e delle dee, così scrive e così fa dire al suo #Socrate, a proposito della #Diana Efesina:

"Ἄρτεμις" δὲ ‹διὰ› τὸ ἀρτεμὲς φαίνεται καὶ τὸ κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρθενίας ἐπιθυμίαν· ἴσως δὲ ἀρετῆς ἵστορα τὴν θεὸν ἐκάλεσεν ὁ καλέσας, τάχα δ’ ἂν καὶ ὡς τὸν ἄροτον μισησάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν γυναικί· ἢ διὰ τούτων τι ἢ διὰ πάντα ταῦτα τὸ ὄνομα τοῦτο ὁ τιθέμενος ἔθετο τῇ θεῷ.

"Ad Artemide poi sembra che il nome sia stato posto per l’artemes (’l’integrità’) per l’ornatezza e per il suo desiderio di verginità. E probabilmente chi le assegnò il nome volle chiamarla esperta di virtù ("aretes histora") o forse anche perché detesta l’aratura ("ton aroton misesases") del maschio nella femmina: o per uno di questi motivi oppure per tutti questi insieme le pose questo nome colui che pose il nome alla dea" (406b).

- * Foto: "Il ratto di #Persefone da parte di #Plutone (#Ade, lo "Zeus degli inferi": ).

NOTE:

- #STORIA #LETTERATURA E #PSICOANALISI. Chiarimento di Freud sul significato di "Acheronta movebo".

- ARCHEOLOGIA #STORIA #POLITICA ED #ECONOMIA: UNA #IMMAGINE DELL’#ARATRO SU UNA MONETA DI "10 LIRE" (CONIAZIONE 1951-2001) DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

- ARCHEOLOGIA #ANTROPOLOGIA E #PSICOANALISI ("#COSTRUZIONI NELL’#ANALISI, 1937)", E #FILOLOGIA: «GRANDE E’ LA DIANA DEGLI EFESINI» (S. #FREUD, 1911): #EFESO, LA DEA MADRE, IL DIO FIGLIO, E L’#INTERPRETAZIONE PAOLINA DEL #MESSAGGIOEVANGELICO. Alcuni appunti...

- In memoria di #Eraclito e di #Shakespeare e ad #omaggio di #Eleusis2023...

- FILOLOGIA, #FILOSOFIA, E #PEDAGOGIA: UN "INVITO" A USCIRE DAL #LETARGO (Par. XXXIII, 94) E A RILEGGERE IL "CRATILO" DI PLATONE, A RIASCOLTARE "LA #VOCE DELLA SPOLA NEL #TEREO DI #SOFOCLE" (#ARISTOTELE), A #INSEGNARE E #IMPARARE A COME MEGLIO ["FARE LA SPOLA", E, ANTROPOLOGICAMENTE, A CONCEPIRE UN ALTRO MODO DI TESSERE IL RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE E RIPRODUZIONE, IN GENERALE...

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- "IL PROFUMO DELLA MADELEINE" E L’IMMAGINAZIONE QUANTISTICA: SECONDO "L’ORDINE DEL TEMPO" (CARLO ROVELLI).27 novembre 2024, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #COSMOLOGIA:

"L’ORDINE DEL TEMPO" (ANASSIMANDRO) E "IL PROFUMO DELLA MADELEINE" (CARLO ROVELLI).

- Una nota in memoria di #Helmholtz e di #Proust, in omaggio a Carlo Rovelli...

STRANO, MA VERO: A Carlo Rovelli, PROPRIO NELLA SUA MAGISTRALE INDAGINE SULL’«ORDINE DEL TEMPO» (CITA PROUST E IL PROFUMO DELLA "MADDALENA", APPUNTO), SFUGGE L’IMPORTANZA DELLE RICERCHE DI HELMHOLTZ.

IMMAGINAZIONE QUANTISTICA: LA"PSICOPATOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA" (S. #FREUD) E IL "RITROVAMENTO" DELL’«#UOMO VITRUVIANO» (LEONARDO). Su questa "dimenticanza", forse, è opportuno interrogarsi, perché, a mio parere, è degna di grande interesse, ai fini sia delle ricerca filosofica sia cosmologica sia antropologica:

- "Ci stiamo avvicinando pericolosamente a noi stessi. Sembra già sentire #Tiresia, nell’#Edipo, che gli dice: «Fermati! O troverai te stesso»... O #Ildegarda di Bingen, che nel XII secolo cerca l’assoluto e finisce per trovare l’«uomo universale» al centro del cosmo" (C. Rovelli, "L’ordine del tempo, cit. , p. 134).

SCIENZA E LETTERATURA. Per riprendere il "discorso", e portare avanti la ricerca, degno di molta attenzione è un articolo del 2003 di #MarcoPiccolino, proprio sul tema di «Un “tempo perduto” tra scienza e letteratura: il "temps perdu" da Hermann von Helmholtz a Marcel Proust», che così inizia:

- "E’ da più di un secolo che Sigmund Freud ci insegna che quello che noi facciamo, pensiamo, ciò di cui abbiamo paura e anche quello che ci accade nel corso della nostra vita quotidiana, a volte in un modo apparentemente casuale e inatteso, può essere connesso a eventi distanti della nostra vita passata, eventi di cui apparentemente non serbiamo alcun ricordo, ma che hanno tuttavia lasciato tracce significative nei territori profondi della nostra personalità. La relazione che esiste tra gli avvenimenti passati e il presente della nostra vita non appare a volte in modo chiaro e ovvio, e sono spesso necessari, perché essa emerga, intensi sforzi da parte dell’ «archeologo» dell’inconscio umano, lo psicanalista. A volte ciò vale per il dominio ristretto dell’esperienza individuale, può essere anche vero per l’ambito più vasto della storia. La relazione tra eventi apparentemente lontani può essere allora rivelata attraverso il lavoro dello storico, che scandaglia le tracce profonde delle epoche passate, consultando antichi libri, manoscritti, che in alcuni casi nessuno ha letto per secoli, spesso situati in luoghi distanti e di difficoltoso accesso. [...]" (cfr. Marco Piccolino, Un “tempo perduto” tra scienza e letteratura: il “temps perdu” da Hermann von Helmholtz a Marcel Proust, Medicina audiologica, 1: 261-270, 2003).

LINGUISTICA E #FILOLOGIA: "MADELEINE", "MADDALENA", E "FISICA QUANTISTICA". L’ordine del tempo, incredibilmente, ha portato alla luce dalle profondità storiche del mare culturale mediterraneo il nesso (#nexus") latente tra la "Madeleine" del parigino #MarcelProust (ma anche il "papà Madeleine" di #Victor Hugo) e la Maddalena, l’isola della #Sardegna, e, infine, la "Maria di Magdala", la "Maria Maddalena" del messaggio evangelico (l’«Apostola degli Apostoli») e, con esso, di una sollecitazione antropologica a svegliarsi dal #sonnodogmatico della tradizione della "dotta ignoranza" platonico-paolina e costantiniana (#Nicea 325-2025).

- Nota:

-

>"L’ORDINE DEL TEMPO" (CARLO ROVELLI) E "NEUROBIOLOGIA DEL TEMPO (ARNALDO BENINI). Fisica e biologia, dialogo sul tempo (di Piero Bianucci)2 dicembre 2024, di Federico La Sala

Fisica e biologia, dialogo sul tempo

di Piero Bianucci (La Stampa, 26 Giugno 2017)

Chissà se il fisico Carlo Rovelli e il neurobiologo Arnaldo Benini sapevano l’uno dell’altro mentre scrivevano due libri usciti quasi nello stesso giorno che sembrano nati da un fitto dialogo tra loro. Entrambi, Rovelli dall’università di Marsiglia e Benini da quella di Zurigo, cercano di rispondere dal punto di vista della loro disciplina scientifica alla domanda da cento milioni di dollari “che cosa è il tempo”. Entrambi si avventurano cautamente l’uno sul terreno dell’altro, camminando con piede incerto in un campo minato. Entrambi attribuiscono alla controparte una posizione radicale: i fisici negano l’esistenza del tempo, i neurobiologi la affermano. Entrambi tentano una soluzione che includa l’idea di tempo altrui subordinandola alla propria: sotto il tempo biologico c’è l’assenza di tempo dei fenomeni fisici elementari, dice il fisico; ma non possiamo conoscere davvero la natura fisica sottostante perché il cervello stesso è interno alla natura, dice il neurobiologo. Alla fine, tempo biologico e tempo fisico appaiono inconciliabili, forse incompatibili: o è vero l’uno o è vero l’altro.

Ma c’è qualcosa di condiviso. Sia il fisico sia il biologo, quando arrivano sul limitare dei grandi interrogativi, ricorrono alle stesse parole magiche: il verbo “emergere” e il sostantivo “evento”. Due parole che prima o poi i filosofi della scienza dovranno prendere in serio esame e dirci che cosa in effetti vogliano dire in quei contesti. L’universo emerge dalla schiuma quantistica, emergono energia e particelle, dalla materia inerte emerge la vita, dalla vita emergono l’intelligenza, l’autocoscienza, il linguaggio, il senso del tempo e dello spazio. Fenomeni subnucleari e complessità macroscopiche, vita, coscienza, linguaggio sono “eventi”.

In “Neurobiologia del tempo” (Raffaello Cortina, 120 pagine, 14 euro) Arnaldo Benini analizza due tipi di tempo psichico: il tempo della percezione e il tempo percepito. Fu Hermann von Helmholtz all’età di 28 anni a scoprire e a misurare con esperimenti sulle rane che ci vuole un certo tempo perché uno stimolo si propaghi, e quindi venga avvertito. Di quel tempo non c’è (non può esserci) consapevolezza. E’ un “temps perdu”, un tempo perduto. Non il “temps perdu” di Marcel Proust (figlio di un medico amico di Marey, fisiologo e precursore del cinema), che invece è il tempo percepito e plasmato, deformato, selezionato e ritrovato della memoria.

Quanto è il “tempo perduto”? Helmholtz misurò una velocità di propagazione dello stimolo di circa 27 metri al secondo, un dodicesimo della velocità del suono nell’aria, meno di un decimilionesimo della velocità della luce. Da una estremità all’altra del corpo umano il tempo perduto è di circa un decimo di secondo. Ma è più corretto parlare di un “tempo compresso” perché sottratto alla coscienza. E’ necessaria inoltre una durata minima perché lo stimolo possa diventare consapevole.

A proposito di coscienza e dei meccanismi nervosi della volontà, rivoluzionari sono stati gli esperimenti fatti da Benjamin Libet all’Università di San Francisco negli anni 70 del secolo scorso. Quegli esperimenti dimostrarono che molte delle nostre azioni partono almeno un decimo di secondo prima di averne coscienza e spesso si arriva a più di mezzo secondo. Ecco perché in auto, quando avvertiamo un pericolo improvviso, il piede schiaccia il freno prima ancora il cervello abbia valutato la situazione consapevolmente. Ma i dati di Libet pongono anche il problema del libero arbitrio nelle decisioni, e quindi la questione della responsabilità morale. Non viviamo la vita in diretta ma in differita, sia pure solo di qualche decimo di secondo, e il cervello può comprimere o distorcere il tempo soltanto perché lo crea - conclude il neurobiologo.

Se la compressione del tempo e l’anticipazione della volontà sono meccanismi evolutivi vantaggiosi anche senza scomodare la coscienza, quest’ultima nelle forme di vita più evolute “emerge” per offrire altri vantaggi e sottrarci all’impressione piatta di un eterno presente. Il nucleo soprachiasmatico, un grumetto di appena 20 mila neuroni collocato nell’ipotalamo, è il principale dei nostri orologi biologici, quello che distribuisce il segnale orario circadiano: lo troviamo già nel moscerino della frutta. Nell’uomo entrano in gioco l’ippocampo e zone limitrofe. Grazie ai ricordi e alla loro disposizione, si struttura l’esistenza e, nel breve periodo, sono possibili esperienze come il linguaggio e l’ascolto musicale, che richiede una memoria delle note già ascoltate perché sia possibile interpretare e godere di quelle successive: la musica è essenzialmente un’arte del tempo, dice Benini, il che non toglie che spesso il tempo noi lo rappresentiamo come uno spazio, un andare da qui a là, e il ballo ne è l’espressione più evidente.

La neurobiologia del tempo ci mette di fronte a fenomeni interessanti. Uno è l’illusione della simultaneità tra visione e udito. Quando osserviamo le labbra di una persona che ci parla da un certa distanza - alcune decine di metri - non avvertiamo il ritardo tra il segnale luminoso, praticamente istantaneo, e il segnale acustico, che arriva dopo parecchi centesimi di secondo. Solo quando la distanza è maggiore la differenza di tempo ci sorprende (per esempio la separazione tra lampo e tuono). Altri fenomeni di grande rilievo sono la selezione e fissazione dei ricordi, la creazione di falsi ricordi, la prospettiva a geometria variabile sul passato e sul futuro con il progredire dell’esistenza, il tempo anomalo che sperimentiamo nei sogni o generato da patologie cerebrali.

La conclusione di Benini dopo la sua lucida review delle conoscenze attuali è che “non ci possiamo congedare dal tempo”. Cervello, coscienza e tempo sono inseparabili e innegabili. Ma come si concilia questa certezza intuitiva prima ancora che scientifica con l’inesistenza del tempo che i fisici constatano con i loro esperimenti?

“Il fisico Steven Weinberg - scrive Benini tornando nelle ultime pagine al nocciolo della questione da cui era partito - sostiene che la validità di ogni principio generale della biologia si basa sui principi fondamentali della fisica, di per sé inspiegabili, e su accidenti come l’impatto di un asteroide con la Terra 65 milioni di anni fa. La materia vivente segue gli stessi principi di quella inerte. (...) Giusto, ma se la psicologia è biologia e la biologia è basata sulla fisica, la fisica non può escludere con calcoli matematici la realtà del tempo.”

Il mondo della fisica moderna ha quattro dimensioni, un numero illimitato di “tempi” diversi (anche reversibili), uno spazio curvo ed “eventi” correlati a distanza in un presente totalizzante. Osserva Benini: “Lo spazio tridimensionale in cui la coscienza ci fa vivere è prodotto da meccanismi nervosi congeniti (...). L’evoluzione ha selezionato meccanismi nervosi che trasmettono alla coscienza lo spazio tridimensionale della Terra piatta e del Sole che le gira intorno; in questo spazio, che i meccanismi cerebrali della razionalità hanno dimostrato essere irreale, l’uomo si trova molto più a suo agio di quanto si troverebbe se avvertisse di girare a velocità folle su un frammento di sfera che, in un anno, fa un giro intorno al Sole.”.

Da qui la tentazione di stabilire una gerarchia tra il tempo dei fisici e il tempo dei biologi: “Il fisico Carlo Rovelli sostiene che ‘è necessario imparare a pensare il mondo in termini non temporali’. Dal momento che i meccanismi del senso del tempo sono distribuiti in gran parte del cervello, e che essi funzionano spontaneamente, per pensare la realtà senza tempo bisognerebbe cambiare il cervello. Impresa tanto più disperata - ecco l’affondo finale di Benini - in quanto dovrebbe essere il cervello a cambiare se stesso.”

Da qui la tentazione di stabilire una gerarchia tra il tempo dei fisici e il tempo dei biologi: “Il fisico Carlo Rovelli sostiene che ‘è necessario imparare a pensare il mondo in termini non temporali’. Dal momento che i meccanismi del senso del tempo sono distribuiti in gran parte del cervello, e che essi funzionano spontaneamente, per pensare la realtà senza tempo bisognerebbe cambiare il cervello. Impresa tanto più disperata - ecco l’affondo finale di Benini - in quanto dovrebbe essere il cervello a cambiare se stesso.”Il riferimento a Rovelli, fisico teorico che guida le ricerche sulla gravità quantistica all’Università di Aix-Marseille, conduce spontaneamente al suo ultimo libro “L’ordine del tempo” (Adelphi, 207 pagine, 14 euro). Anche questa è una rassegna di intuizioni filosofiche e di idee scientifiche che si sono susseguite nei secoli da Anassagora (V° secolo avanti Cristo) ad oggi. Se ne ricava un progressivo sfaldarsi del concetto di tempo, fino alla sua dissoluzione nella fisica contemporanea (ma non nella concezione corrente, un po’ come accade per la rotazione della Terra, non assimilata nella mentalità quotidiana). Sì, perché Il tempo e lo spazio ci appaiono ancora come il palcoscenico sul quale si svolgono i fatti del mondo e dove ognuno di noi interpreta la sua piccola parte, entrando e uscendo da quinte a senso unico: da un lato c’è il passato, dall’altro il futuro. Questo spazio-tempo percepito come un contenitore assoluto, eterno, esistente in sé, risale agli antichi pensatori greci. Isaac Newton lo rileva come teatro dell’universo per collocarvi i moti planetari e le stelle regolati dalla gravità, non senza qualche turbamento per le obiezioni del suo irriducibile rivale Leibniz, contrario a riconoscere allo spazio-tempo le stesse proprietà assolute ed eterne di Dio.

Spazio e tempo newtoniani passano in Kant ma si laicizzano riducendosi a categorie della Ragione, funzioni a priori dell’intelletto, prive di realtà ontologica. Quanto alla principale proprietà del tempo sia fisico sia biologico, Clausius posò una pietra miliare del pensiero nel 1865 introducendo il concetto (e la parola) di entropia, che attribuisce al tempo una direzione ineludibile: le frittate non tornano ad essere uova, ogni essere vivente prima o poi muore, l’universo stesso un giorno si spegnerà. E’ il tempo “termico”, emerge dalla complessità del mondo macroscopico: statisticamente il disordine può solo aumentare e questo fatto rende il tempo a senso unico. L’Ottocento finisce con un tempo assoluto che scorre in una lentissima agonia senza fine.

La crisi del tempo assoluto incomincia nel 1905 con la relatività speciale di Einstein: gli orologi rallentano se viaggiano velocemente, il tempo scorre con un ritmo che dipende dalla velocità del moto relativo, più ci si avvicina alla velocità della luce più si dilata: orologi in volo su aerei e particelle nucleari accelerate ne danno una prova lampante. L’altro colpo fatale arriva con la relatività generale che Einstein pubblica nel 1916: anche la gravità influisce sullo scorrere del tempo quanto più il campo gravitazionale è intenso tanto più il tempo rallenta. La prima dimostrazione si ottiene confrontando un orologio atomico in pianura con un orologio identico portato in alta montagna. Oggi gli orologi atomici sono così diventati così precisi che basta confrontare un orologio su un tavolo con uno sul pavimento.

Il palcoscenico di Newton è svaporato. Il tempo di Einstein non è più assoluto, è un fatto locale. Addirittura, in un buco nero si ferma. Lo spazio-tempo è plasmato dalle masse. Ogni evento ha il suo tempo, perché il tempo localmente scorre a velocità diverse. Non esiste un “presente” comune a tutto l’universo. E come se non bastasse, il microcosmo, regolato dalla meccanica quantistica, ci mostra fenomeni nei quali passato e futuro sono intercambiabili. In definitiva, il tempo non esiste. Dunque, dice Rovelli, Il mondo non è fatto di cose ma di processi e, nel caso di noi viventi, di punti di vista. Viviamo in bolle di spaziotempo tra loro non confrontabili. In queste bolle dall’orizzonte limitato emerge (parola magica!) la freccia del tempo: gli eventi si dispongono in un “ordine”, che tuttavia è solo un punto di vista dovuto alla nostra “ignoranza”. Dalla nostra prospettiva vediamo una minima parte del mondo, e lo vediamo scorrere nel tempo. Emergono passato, presente e futuro, nascita e morte. L’entropia misura in realtà la nostra incertezza, rende misurabile la nostra ignoranza: il tempo della mente ne è un riflesso.

Questo può dire la scienza, la ragione. Ma la ragione stessa ci mostra i suoi limiti. Alla fine, gli eventi che contano si chiamano gioia, sofferenza, amore, paura. Cose irrazionali. Rovelli, in questo che è il suo libro più vero, ci porta fino a una soglia oltre la quale ognuno deve andare avanti da solo. Lui, il fisico, sconfina nella poesia: “A me sembra che la vita, questa breve vita, sia il grido continuo delle emozioni, che ci trascina, che proviamo talvolta a chiudere in un nome di Dio, in una fede politica, in un rito che ci rassicuri che tutto alla fine è in ordine, in un grande grandissimo amore, e il grido è bello e splendente. Talvolta è dolore. Talvolta è canto.”

Strane cose succedono quando due discipline, fisica e neuroscienze, dopo aver viaggiato per tanto tempo su binari diversi, provano a incontrarsi. Il dialogo è appena iniziato.

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- COSMOLOGIA ED "ENIGMISTICA": IL "GRANDE GIOCO", IL "SATOR AREPO", E "L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE"24 novembre 2024, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA E COSMOLOGIA.

STORIA STORIOGRAFIA E PROFEZIA: MEMORIA DELLA "PRIMA RINASCITA", DI JAKOB BOEHME, E DEL "CONCILIO VATICANO II". *

Una nota margine di una riflessione del prof. Flavio Piero Cuniberto:

L’ANNO E L’ANELLO

(24 novembre 2024, Solennità di Cristo, Re dell’Universo).

La corona è il coronamento dell’Anno liturgico, che si chiude, come la corona, ad anello, celebrando nella sua preziosità scintillante la perfezione circolare dell’Alfa e dell’Omega, della fine che coincide con l’inizio (l’aprirsi aurorale del nuovo Anno, con l’Avvento, dopo l’ultima domenica del tempo ordinario).

L’apparente ripetizione - di sempre nuovi anelli - è l’effetto dello strabismo creaturale, che vede come ritorno dell’identico il rampollare delle infinite forme (l’universo) dentro il Cerchio Eterno.

L’apparente ripetizione - di sempre nuovi anelli - è l’effetto dello strabismo creaturale, che vede come ritorno dell’identico il rampollare delle infinite forme (l’universo) dentro il Cerchio Eterno.

Il Patriarca Enoch, che "camminò con Dio", visse 365 anni e "non conobbe la morte".

Il Patriarca Enoch, che "camminò con Dio", visse 365 anni e "non conobbe la morte".P.S. Lo spostamento della Solennità all’ultima domenica dell’A.L. è tra le pochissime innovazioni del Vaticano II su cui - si direbbe - ha aleggiato lo Spirito della profezia: su quasi tutte le altre ha soffiato, in contrasto drammatico, tutt’altro spirito.

Flavio Piero Cuniberto (Facebook (ripresa parziale - senza immagine)

* MEMORIA DELLA "PRIMA RINASCITA", DI JAKOB BOEHME, E DEL "CONCILIO VATICANO II".

SICCOME CHI GUIDA IL "GRANDE GIOCO" E’ IL FAMOSO "SATOR AREPO" ("L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE"), FORSE, è bene ricordare, chiarissimo prof. Flavio Piero Cuniberto, che la istituzione della "Solennità di Cristo, Re dell’Universo" (nel senso della tradizione paolina e cosmoteandrica), di #oggi, #24novembre 2024, "risale" a Papa Pio XI, all’anno Giubilare 1925.

A PROPOSITO DI #ANELLO, FORSE, E’ IL CASO DI RESTITUIRE "L’ANELLO DEL PESCATORE" A GIUSEPPE (1223).

Federico La Sala

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- UN "SAUSSURE" DI LINGUISTICA E ANTROPOLOGIA CHIASMATICA: LA QUESTIONE DEL NOME, A TUTTI I LIVELLI.19 novembre 2024, di Federico La Sala

"COME TI CHIAMI?": LA QUESTIONE DEL NOME, A TUTTI I LIVELLI.

UN "SAUSSURE" DI ANTROPOLOGIA CHIASMATICA ("#CRISTOLOGIA"), #FILOLOGIA, #STORIA, #PSICOANALISI, #PSICHIATRIA, E #LINGUISTICA...

- In memoria di Ferdinand de Saussure e di Tullio De Mauro, di Elvio Fachinelli, e di Franca Ongaro Basaglia...

“Bisogna delirare un po’ per trovare il nome giusto”, scrive Pietro Barbetta nel libro "#Follia e #creazione. Il caso clinico come esperienza letteraria" (Mimesis Edizioni, 2012). #Anna Stefi, nella sua recensione (cfr. "Pietro Barbetta. Follia e creazione", "Doppiozero", 13 marzo 2013 ), muove dal #nodo fondamentale del discorso:

- "La nominazione - scrive [Barbetta] - s’interpone, gesto, tra il corpo e il linguaggio. La nominazione è vista nel suo potere performativo, battesimo: dare un nome, nella scrittura di un caso clinico, non è mero espediente; è scrivere un racconto, suggerire qualcosa di ulteriore, rifiutandosi di credere che il rigore senza immaginazione che pertiene al discorso scientifico non veicoli, con la sua pretesa neutralità, una distorsione, tanto più insidiosa perché celata. La vita non è un’essenza descrittiva piegata sui fatti. [...]" (cit.).

Una indicazione e una sottolineatura formidabile, a mio parere, un segnavia per venir fuori dall’orizzonte della tragedia, della #claustrofilia (Elvio Fachinelli, 1983), e aprire la strada a "una #schizofrenia della #salute" (#Rubina Giorgi)!

#STORIAELETTERATURA E #METATEATRO: "THE #MOUSETRAP" (#SHAKESPEARE). Questo è il problema amletico su cui riflettere: ne va del proprio "essere, o non essere" ("#Amleto").

CREATIVITA’ E #MENTEACCOGLIENTE: #COMENASCONOIBAMBINI? Freud dice: "La psicoanalisi è una mia #creatura". Ma "Chi", #Chi (lettera dell’ alfabeto greco: "X"), ha dato il nome a "#PietroBarbetta": al "#bambino" (a tutti gli "esseri" del "mondo")?!

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- La luce e la vita formano una unità indivisibile (di Albert Hofmann - il manifesto, 1998)..25 ottobre 2024, di Federico La Sala

ELOGIO DEL PURO...

La luce e la vita formano una unità indivisibile

di ALBERT HOFMANN (il manifesto, 08/02/1998)

E’ opinione largamente diffusa che la visione oggettiva e materiale del mondo sostenuta dalle scienze naturali e l’esperienza mistico-religiosa siano tra loro in contrasto. E’ vero semmai il contrario. Esse si integrano in quella che è la visione comprensiva dell’unica e medesima realtà spiritual-materiale. Ciò può venir colto in maniera particolarmente suggestiva attraverso, ad esempio, l’osservazione di una bella farfalla, come quelle che splendidamente figurano in questo libriccino. Contemplando siffatti gioielli di natura si possono schiudere quei pensieri che concernono la creazione intera e la natura umana ivi racchiusa.

E’ opinione largamente diffusa che la visione oggettiva e materiale del mondo sostenuta dalle scienze naturali e l’esperienza mistico-religiosa siano tra loro in contrasto. E’ vero semmai il contrario. Esse si integrano in quella che è la visione comprensiva dell’unica e medesima realtà spiritual-materiale. Ciò può venir colto in maniera particolarmente suggestiva attraverso, ad esempio, l’osservazione di una bella farfalla, come quelle che splendidamente figurano in questo libriccino. Contemplando siffatti gioielli di natura si possono schiudere quei pensieri che concernono la creazione intera e la natura umana ivi racchiusa.In primo luogo la vista di queste incantevoli creature, ove la bellezza ha la sua dimora, ci rende intensamente felici. Esse sembrano provenire da un altro mondo, più luminoso, più colorato, più gaio, un mondo più spirituale privo di pesantezza. Tutti gli sforzi tesi a raccontar in dettaglio questa bellezza, questi colori di uno splendore cangiante e opalescente, naufragano. Vani sarebbero pure gli sforzi che mirassero a estrarre questi bei colori dalle ali della farfalla. Esse difatti non contengono alcun pigmento. La colorazione è dovuta a piccolissimi cristalli di sostanze incolori di grandezza pari alla lunghezza d’onda della luce, i quali, attraverso la rifrazione luminosa, danno origine, così come accade per l’arcobaleno, a questi meravigliosi effetti cromatici.

Per quale motivo si dà la possibilità di venir sedotti dall’essenza e dalla bellezza delle farfalle? Io credo che ciò derivi dall’esperire la nostra coappartenenza alla creazione.

Quando sosto lo sguardo su di un fiore del prato lungo il margine del bosco, su cui or ora si è posata una farfalla - Sommervogel è il nome in dialetto locale con cui chiamiamo queste meravigliose creature - vivo con essa un "raccoglimento nel mondo", nell’eterno istante del qui e ora, avvolti nell’identica radiosa cupola celeste, entrambi sfiorati dal medesimo sussurrante alito di vento. Siamo l’uno accanto all’altra sopra questo splendido angolino di terra entro lo spazio infinito del tutto; ciascuno con la propria individualità, partecipiamo della vita universale che attraversa il cosmo nell’istante senza fine. Sorretti da questa consapevolezza, si è rapiti da un amore per la vita che ci colma di gioia.

Sono pertanto la luce, la vita, l’amore che tengono uniti tutti noi. Qualora uno dei tre difettasse, non si darebbe alcun essere nell’oscuro vuoto infinito dello spazio interplanetario.

- La luce e la vita formano una unità indivisibile.

Grazie all’irraggiamento della luce, sulla terra inanimata si sono formate le molecole, da cui è nata la cellula primordiale della vita. Dagli esseri viventi unicellulari si è poi sviluppata, sotto gli occhi luminosi dell’amorevole genio creatore, la scala del creato; dalle primitive piante senza fiore a quelle con i fiori, dagli animali primordiali passando attraverso i pesci, i rettili, gli uccelli fino ai mammiferi e infine all’uomo.

In virtù del flusso d’energia luminosa è sorta la vita sulla terra. La verde coltre del regno vegetale può accogliere entro di sé, con sensibilità materna, il torrente di luce che unisce il sole alla terra e usufruendo di questa energia è in grado, dall’acqua della terra e dall’acido carbonico dell’aria, di dar vita a nuove piante, alimento per l’uomo e l’animale. Grazie alla luce proveniente dalla primigenia fonte d’energia cosmica si è sviluppata e si sostiene la vita intera, quella vegetale, quella animale e quella umana.

Lo stesso processo mentale del cervello umano viene alimentato da questa sorgente di energia, per cui anche l’anima umana, la nostra coscienza, rappresenta il più elevato e sublime grado di trasformazione della luce. Noi siamo esseri luminosi; ciò non è soltanto un’apprensione mistica a cui alludono la parola illuminazione e l’importanza accordata alla luce in molte religioni, ma anche un riconoscimento da parte delle scienze naturali.

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE ---- ANTROPOLOGIA FILOSOFIA E LINGUISTICA ALLA LUCE DEL SOLE.19 ottobre 2024, di Federico La Sala

ANTROPOGENESI FILOLOGIA E FILOSOFIA: CHE GRANDE "PREISTORIA" DELL’INTERA #UMANITA’ DEL PIANETA TERRA!

RIPARTIRE DA CAPO, E IMPARARE A #CONTARE, A #CALCOLARE...

INDIVIDUO E SPECIE: "L’ONTOGENESI RICAPITOLA LA FILOGENESI" (ERNST #HAECKEL).

MA QUALE "RICAPITOLAZIONE", COME DA #ANTROPOLOGIA COSMICA, QUALE QUELLA DI #DANTE ALIGHIERI ("L’#AMOR CHE MUOVE IL #SOLE E LE ALTRE #STELLE") O COME QUELLA (DELL’ATTUALE #PRESENTE STORICO) DA #ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO DA "#CAVERNA" PLATONICA E PAOLINA)?!

"SAPERE AUDE!" (#KANT, 1784). NON E’ IL CASO DI CORRERE AI RIPARI E, FINALMENTE, uscire dall’orizzonte della #tragedia e dal #letargo epistemologico e #correggere un’operazione #matematica "sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#Franca Ongaro #Basaglia, 1978)!!!

COSMOTEANDRIA E STORIA. LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO:

"Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio [ ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.]"(1 Cor. 11, 1-3).

"Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio [ ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.]"(1 Cor. 11, 1-3).- NOTE:

- MEMORIA, #STORIA, #SCIENZA, #STORIOGRAFIA E #CRITICA: ERNST HAECKEL. "Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (Potsdam, 16 febbraio 1834 - Jena, 9 agosto 1919) è stato un biologo, zoologo, filosofo e artista tedesco.( ...)".

- ELIOCENTRISMO (COPERNICO), "ELIOCENTRISMO" (COSMOTEANDRIA), ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1724-2024) E #TEOLOGIA-#POLITICA DEI #DUE SOLI (#DANTEALIGHIERI) ALLA #LUCE DEL #SOLE (NON DEL "RE SOLE")!

- "SÀPERE AUDE" (#ORAZIO). Da sempre ogni #essere umano cammina "#insieme" ("#together"( con #sé stesso (come un #altro), ma dopo la lezione minoica-ateniese (di #Arianna e #Teseo) e millenni di #labirinto edipico (e dopo gli innumerevoli tentativi di chiarimenti di tanti esploratori e tante esploratrici) non è ancora tempo di venir fuori dallo "#stato di #minorità" (#Kant, 1784), uscire dall’#inferno, e arrivare alla #Terra Promessa?

- ARCHEOLOGIA E #ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, #LINGUISTICA, ED #EVANGELOGIA:

- "AMORE E’ PIU’ FORTE DI #MORTE" (Ct. 8.6 - Giovanni Garbini, 1992).

- "La Lode non «elogia» nessuno, è invece teofanica, effusiva: è il manifestarsi del Divino come Canto, nel «corpo» della Lingua. [...] Una Presenza «nuziale»? Sì, perché la Presenza è il luogo delle Nozze Eterne [...]" (Flavio Piero Cuniberto, «Meditazione sulla ’Lode’ e il ’Lodare’»).

-

> LA LUCE, LA TERRA, E ... LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- Einstein e Lemaître: due amici, due cosmologie... (di Dominique Lambert - "DISF").20 luglio 2024, di Federico La Sala

Einstein e Lemaître: due amici, due cosmologie...

di Dominique Lambert *

Académie Royale de Belgique (Classe des Sciences) Université de Namur, 2016

Georges Lemaître (1894-1966) incontrò per la prima volta Albert Einstein nell’ottobre del 1927, durante il Quinto Congresso Solvay di Fisica a Bruxelles. Questi congressi, come sappiamo, ebbero un ruolo importante nella storia della fisica. A questo congresso del 1927 furono presenti, tra gli altri, Marie Curie, Bohr, Born, Dirac, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg... L’invito di Lemaître a questo congresso fu probabilmente suggerito agli organizzatori da Théophile de Donder della Université Libre de Bruxelles che aveva scritto uno dei primi libri in francese sulla teoria della relatività generale. De Donder conobbe il giovane sacerdote perché fu nella giuria che gli assegnò una borsa per andare a Cambridge (UK) dopo che Lemaître aveva vinto una competizione presentando un manoscritto intitolato The Physics of Einstein. Del resto, per raccomandarlo ad Eddington, De Donder disse che “riteneva il signor Lemaître uno studente molto brillante, straordinariamente veloce e acuto, e di grande abilità matematica”.

Nel 1926, Lemaître aveva appena ottenuto il suo dottorato al MIT e, nel 1927, aveva pubblicato il suo famoso articolo intitolato “Un universo omogeneo di massa costante e raggio crescente che giustifica la velocità radiale delle nebulose extragalattiche” (A homogeneous universe of constant mass and increasing radius accounting for the radial velocity of extra-galactic nebulae) spiegando ciò che oggi chiamiamo “legge di Hubble”. Partendo da una soluzione delle equazioni di Einstein corrispondente a un universo in espansione Lemaître dedusse, rigorosamente e per la prima volta, il fatto che la velocità delle galassie lontane (chiamate allora nebulose) è proporzionale alla loro distanza (la costante di proporzionalità è oggi detta “costante di Hubble”). Questo articolo fondamentale, in cui si può trovare il computo della costante di Hubble (due anni prima della pubblicazione della legge di Hubble!) fu pubblicato da un giornale belga: Les Annales de la Société Scientifique de Bruxelles. Questo giornale era la rivista della Société Scientifique de Bruxelles, un’associazione che riuniva gli scienziati cattolici e che rivestì un ruolo centrale nell’organizzazione dei Congressi Scientifici Internazionali dei Cattolici alla fine del diciannovesimo secolo. Grazie a uno dei suoi amici, Einstein aveva letto l’articolo di Lemaître. Camminando lungo i vialetti del “Parc Léopold” a Bruxelles, vicino all’edificio in cui si teneva il congresso, Einstein e Lemaître discussero dell’articolo del 1927. Einstein non aveva nulla da dire al giovane sacerdote circa la parte matematica dell’articolo, che era tecnicamente perfetta, ma discordava completamente con lui sulla sua interpretazione fisica. Einstein disse molto aspramente: “dal punto di vista della fisica ciò mi sembra abominevole”. Qual è la ragione di una reazione così brutale? Infatti all’epoca Einstein non ammetteva un universo in espansione. Probabilmente influenzato dalla sua filosofia implicitamente spinoziana, non accettava il fatto che l’universo avesse una storia reale. Si ricordi che Einstein aveva mostrato la sua forte opposizione agli articoli di Alexander Friedmann, il matematico e meteorologo russo che tra il 1922 e il 1924 aveva scoperto soluzioni delle equazioni di Einstein corrispondenti a universi in espansione e in contrazione. Secondo Einstein, l’universo come tutto deve restare sempre immutabile. Il primo modello cosmologico di Einstein, pubblicato nel 1917, era infatti un universo sferico e perfettamente statico. È degno di nota il fatto che Georges Lemaître, quando scrisse il suo articolo sulla recessione delle nebulose, non conosceva le scoperte di Friedmann. Nel 1929 Lemaître disse che fu Einstein stesso a informarlo dell’esistenza degli “universi (in espansione e in contrazione) di Friedmann”. [...]

Nel gennaio del 1933 Lemaître era ancora al Caltech quando vi arrivò Einstein, proveniente da Los Angeles. Questi era molto interessato alle recenti idee cosmologiche di Lemaître nel contesto della sua “Ipotesi dell’atomo primordiale” risalente al 1931. L’11 gennaio Einstein assistette a un seminario tenuto dal sacerdote sui raggi cosmici all’Osservatorio di Mount Wilson, vicino Pasadena, il celebre luogo dove lavorava Edwin Hubble. Sappiamo che Lemaître considerava queste radiazioni come una sorta di “radiazione fossile” che ci poteva dire qualcosa sui primi istanti dell’universo. Dopo questo seminario Einstein sarebbe dovuto andare ad un altro seminario di fisica teorica, ma dimenticandosi di quest’ultimo appuntamento preferì continuare a parlare con Lemaître di cosmologia! Durante questa discussione, Einstein gli fece sapere che non gradiva “l’ipotesi dell’atomo primordiale” perché, egli disse, “suggerisce troppo l’idea (teologica) di creazione”. Curiosamente e forse un po’ ironicamente, dopo una conferenza di Lemaître a Pasadena in cui questi aveva spiegato la sua cosmologia dell’atomo primordiale, Einstein disse: “Questa è la più bella e soddisfacente spiegazione della creazione che io abbia mai sentito”! Lemaître non iniziò mai una vera discussione filosofica con Einstein. Ma, chiaramente, grazie alla sua formazione tomista a Lovanio, Lemaître identificò perfettamente la confusione fatta dal suo amico, e da molti altri cosmologi dopo di lui, tra “creazione” e “inizio”. Secondo Lemaître, la singolarità iniziale non era “la creazione” (nel senso teologico) ma solo “l’inizio naturale”, come disse molte volte. [...]

Nel gennaio del 1933 Lemaître era ancora al Caltech quando vi arrivò Einstein, proveniente da Los Angeles. Questi era molto interessato alle recenti idee cosmologiche di Lemaître nel contesto della sua “Ipotesi dell’atomo primordiale” risalente al 1931. L’11 gennaio Einstein assistette a un seminario tenuto dal sacerdote sui raggi cosmici all’Osservatorio di Mount Wilson, vicino Pasadena, il celebre luogo dove lavorava Edwin Hubble. Sappiamo che Lemaître considerava queste radiazioni come una sorta di “radiazione fossile” che ci poteva dire qualcosa sui primi istanti dell’universo. Dopo questo seminario Einstein sarebbe dovuto andare ad un altro seminario di fisica teorica, ma dimenticandosi di quest’ultimo appuntamento preferì continuare a parlare con Lemaître di cosmologia! Durante questa discussione, Einstein gli fece sapere che non gradiva “l’ipotesi dell’atomo primordiale” perché, egli disse, “suggerisce troppo l’idea (teologica) di creazione”. Curiosamente e forse un po’ ironicamente, dopo una conferenza di Lemaître a Pasadena in cui questi aveva spiegato la sua cosmologia dell’atomo primordiale, Einstein disse: “Questa è la più bella e soddisfacente spiegazione della creazione che io abbia mai sentito”! Lemaître non iniziò mai una vera discussione filosofica con Einstein. Ma, chiaramente, grazie alla sua formazione tomista a Lovanio, Lemaître identificò perfettamente la confusione fatta dal suo amico, e da molti altri cosmologi dopo di lui, tra “creazione” e “inizio”. Secondo Lemaître, la singolarità iniziale non era “la creazione” (nel senso teologico) ma solo “l’inizio naturale”, come disse molte volte. [...]

Nel 1949 P.A. Schilpp propose al canonico Lemaître si scrivere un capitolo nel libro Albert Einstein Philosopher and Scientist (Albert Einstein filosofo e scienziato) pubblicato per celebrare il 70o compleanno di Einstein. A Pasadena e a Princeton una gran parte delle discussioni tra Einstein e Lemaître erano state dedicate al problema della costante cosmologica. Einstein la voleva eliminare e Lemaître la considerava un elemento molto importante, sebbene forse non ancora ben formulato, del formalismo della cosmologia relativistica. In una lettera del 30 luglio 1947 indirizzata a Einstein, il canonico gli scrisse che riteneva che l’introduzione della costante cosmologica fosse uno dei suoi contributi più grandi alla scienza! Pertanto Lemaître decise di inviare un testo su questa costante, per continuare le discussioni di Pasadena. Oggi, è interessante notare che Lemaître ebbe in effetti un’intuizione molto profonda e corretta. Infatti i dati astronomici recenti mostrano che la costante cosmologica non può essere eliminata poiché è legata all’accelerazione dell’universo osservata e alla famosa “energia oscura”. Per capire chiaramente il significato di questa costante, serve probabilmente qualche teoria di campo quantistico e Lemaître pensava la stessa cosa. Lemaître non riuscì mai a convincere Einstein della sua interpretazione della costante cosmologica. E il canonico ammise perfino di non aver mai capito gli argomenti usati dal padre della teoria della relatività per liberarsi della celebre costante. Fino alla fine della sua vita, Einstein pensò che fosse “abominevole” (come scrisse nella sua risposta alla lettera del 1947 sopra citata) supporre che la gravitazione sia fatta di due termini logicamente indipendenti: uno che è attrattivo (come nel caso classico) e un altro che è repulsivo ed è descritto dalla costante cosmologica. Possiamo enfatizzare qui una differenza tra i due fisici. In fisica teorica, Lemaître non era guidato prima da considerazioni estetiche o logiche. Spesso rifiutò di inoltrarsi troppo in speculazioni matematiche e cercò di restare vicino alle osservazioni, accettando un formalismo incompleto o approssimativo. La posizione di Einstein sulla costante cosmologica è molto importante. Nel 1945, dopo aver assistito a una conferenza di Lemaître a Friburgo (Svizzera), Michele Besso, intimo amico di Einstein, discusse con lui del rifiuto del canonico di porre la costante uguale a zero. [...]" (cfr. DISF.org, ripresa parziale).

Nel 1949 P.A. Schilpp propose al canonico Lemaître si scrivere un capitolo nel libro Albert Einstein Philosopher and Scientist (Albert Einstein filosofo e scienziato) pubblicato per celebrare il 70o compleanno di Einstein. A Pasadena e a Princeton una gran parte delle discussioni tra Einstein e Lemaître erano state dedicate al problema della costante cosmologica. Einstein la voleva eliminare e Lemaître la considerava un elemento molto importante, sebbene forse non ancora ben formulato, del formalismo della cosmologia relativistica. In una lettera del 30 luglio 1947 indirizzata a Einstein, il canonico gli scrisse che riteneva che l’introduzione della costante cosmologica fosse uno dei suoi contributi più grandi alla scienza! Pertanto Lemaître decise di inviare un testo su questa costante, per continuare le discussioni di Pasadena. Oggi, è interessante notare che Lemaître ebbe in effetti un’intuizione molto profonda e corretta. Infatti i dati astronomici recenti mostrano che la costante cosmologica non può essere eliminata poiché è legata all’accelerazione dell’universo osservata e alla famosa “energia oscura”. Per capire chiaramente il significato di questa costante, serve probabilmente qualche teoria di campo quantistico e Lemaître pensava la stessa cosa. Lemaître non riuscì mai a convincere Einstein della sua interpretazione della costante cosmologica. E il canonico ammise perfino di non aver mai capito gli argomenti usati dal padre della teoria della relatività per liberarsi della celebre costante. Fino alla fine della sua vita, Einstein pensò che fosse “abominevole” (come scrisse nella sua risposta alla lettera del 1947 sopra citata) supporre che la gravitazione sia fatta di due termini logicamente indipendenti: uno che è attrattivo (come nel caso classico) e un altro che è repulsivo ed è descritto dalla costante cosmologica. Possiamo enfatizzare qui una differenza tra i due fisici. In fisica teorica, Lemaître non era guidato prima da considerazioni estetiche o logiche. Spesso rifiutò di inoltrarsi troppo in speculazioni matematiche e cercò di restare vicino alle osservazioni, accettando un formalismo incompleto o approssimativo. La posizione di Einstein sulla costante cosmologica è molto importante. Nel 1945, dopo aver assistito a una conferenza di Lemaître a Friburgo (Svizzera), Michele Besso, intimo amico di Einstein, discusse con lui del rifiuto del canonico di porre la costante uguale a zero. [...]" (cfr. DISF.org, ripresa parziale). -

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- IN MEMORIA E IN OMAGGIO DI JEAN PIAGET, UNA NOTA A MARGINE DI UNA FOTO NEL SUO STUDIO IN MEZZO AI LIBRI DEL 1979.24 aprile 2024, di Federico La Sala

UNA NOTA A MARGINE DI UNA FOTO Di JEAN PIAGET NEL SUO STUDIO (1979) RIPRESA NEL PROFILO "IL MESSIA DEI LIBRI" (FACEBOOK, 20 APRILE 2024) *:

#EPISTEMOLOGIA, #GENESI, #BIGBANG, #ANTROPOLOGIA E #COSMOLOGIA. Enza Sim ... geniale commento! Condivido: "Penso che [Piaget] col dito indichi il #thermos" (e che, come #Newton, con la famosa "mela", abbia avuto una ’illuminazione’) In principio era il #calore "thermico" del "big bang": alla #luce della #fotografia (1979), si può ben #osare #pensare (#Kant204) che la #ricerca di Piaget fosse ben intesa a rendere pensabile una "epistemologia #genetica" che chiarisse il tema stesso del biblico "Genesi", che fosse antropologicamente e filosoficamente una "epistemologia geneSica" e, finalmente, rendesse possibile l’#analisi della #bellezza di tutte le cose, prodotte dall’#amore cosmogonico che "move il #Sole e le altre stelle" (#DanteAlighieri, Par. XXXIII, 145).

*

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- EARTHRISE 2024: LETTERATURA, COSMOGONIA E "GIORNATA DELLA TERRA" CON SHAKESPEARE E DANTE.22 aprile 2024, di Federico La Sala

TEATRO (STORIA), #METATEATRO (#METASTORIA), #LETTERATURA, #COSMOGONIA E #SORGERE DELLA TERRA (#EARTHRISE).

- Per la #giornatadellaterra 2024, un omaggio alla memoria letteraria europea e un invito a ri-leggere insieme "#Amleto" (#Hamlet) e "Il #Mulino di Amleto".

USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA #CADUTA (E DALL’#INFERNO):

SHAKESPEARE in "gara" con #Omero #Ovidio #Virgilio e #Dante: alla ricerca delle #radici" della "#follia amorosa", dell’#amore #cosmogonico "che muove il #Sole e le altre #stelle".

NOTE:

- Giorgio de Santillana, Hertha von Dechend, "Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura del tempo, Adelphi, Milano.

- STORIA E LETTERATURA E ANTROPOLOGIA. Harold Bloom, "Shakespeare. L’invenzione dell’uomo", Rizzoli, Milano.

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- : LA COMUNICAZIONE DELLA NATURA. IL "MESSAGGIO DELLA "MARGHERITA", E IL PROBLEMA DELLA COSCIENZA.1 aprile 2024, di Federico La Sala

COSMOGONIA COSMOLOGIA E ANTROPOLOGIA (#KANT2024):

LA COMUNICAZIONE DELLA NATURA. Il "messaggio" della "margherita" va ben oltre le #frontiere e le #barriere del #paradigma tragico della #piramide dell’#androcentrismo del "#sapiente" (1510) di #Bovillus (cfr. Stefano Mancuso e Alessandra Viola, "Verde Brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale", GIUNTI EDITORE S.P.A., Firenze, 2015, p. 19).

Il dibattito sulla coscienza: nuova vita per la teoria del panpsichismo

La teoria del panpsichismo, che attribuisce coscienza a ogni cosa, riprende vigore nel dibattito scientifico sulla natura della coscienza, tra sostenitori e scettici.

di Gianluca Riccio ("Futuro Prossimo", 26 Marzo 2024)

Da dove viene la coscienza? È una proprietà emergente del cervello o qualcosa di più fondamentale, intrinseco alla materia stessa? È reale o solo un’illusione creata dai nostri neuroni? Sono domande che assillano filosofi e scienziati da secoli, ma che oggi, grazie ai progressi delle neuroscienze e della fisica quantistica, stanno trovando nuove e sorprendenti risposte. Una di queste è il panpsichismo, la teoria secondo cui la coscienza è ovunque, dalla più semplice particella alle stelle del firmamento. È una provocazione di oggi o una rivoluzione scientifica di domani?

La sedia pensante

Immaginate di sedervi sulla vostra poltrona preferita e di sentirle sussurrare: “fai piano... mi stai schiacciando”. Non vorrei banalizzare, ma secondo il panpsichismo funziona proprio così: ogni oggetto, dai più complessi ai più banali, potrebbe avere un barlume di coscienza. L’idea può far sorridere (o rabbrividire), ma ha radici antiche. Già nel ‘500 il filosofo italiano Francesco Patrizi sosteneva che tutto l’universo fosse pervaso da un’anima cosmica. Una visione romantica, soppiantata nel ‘900 dal trionfo del riduzionismo scientifico. Oggi, di fronte all’enigma ancora irrisolto della coscienza, il panpsichismo sta tornando in auge.

Un neurone non fa Primavera

Il punto di partenza è questo: nonostante i progressi delle neuroscienze, non siamo ancora riusciti a spiegare come un chilo e mezzo di tessuto cerebrale possa generare l’esperienza soggettiva, il “sentire” di essere coscienti. È il famoso “hard problem” della coscienza, che ha fatto consumare montagne di carta e fiumi d’inchiostro ai filosofi della mente. Ma se la coscienza non emerge dal cervello, da dove viene? Il panpsichismo ribalta la prospettiva: e se fosse una proprietà fondamentale della materia, come la massa o la carica elettrica? Se ogni particella avesse un briciolo di “psichismo”, allora la coscienza non sarebbe un miracolo biologico, ma una caratteristica diffusa dell’universo.

Panpsichismo, una questione Italia-USA

A dare credito a questa idea sono soprattutto due neuroscienziati: l’italiano Giulio Tononi e l’americano Christof Koch. Secondo loro, la coscienza emerge ogni volta che c’è un sistema fisico integrato e differenziato, cioè con molte parti interconnesse ma distinte. Come un cervello, certo. Ma anche come un cristallo o un vortice d’acqua. Più un sistema è complesso e organizzato, dicono Tononi e Koch, più è cosciente. Ecco perché un ammasso di neuroni è più “sveglio” di un sasso, ma meno di un gatto o di un essere umano. È la teoria dell’informazione integrata, che misura la coscienza in bit, come fosse un software universale.

Ma c’è chi si spinge oltre. Per alcuni panpsichisti (e per dei ricercatori Microsoft), anche le stelle e le galassie potrebbero essere coscienti, come giganteschi cervelli cosmici. Una suggestione affascinante, che ci riporta alle visioni mistiche dei nostri antenati, quando il cosmo era visto come un organismo vivente e senziente.

panpsichismo

Siamo nel campo della speculazione più audace. Non abbiamo ancora prove empiriche che la coscienza sia una proprietà della materia, né tanto meno che permei l’universo. Se volete il mio parere “poetico”, il panpsichismo ha al momento un unico merito. Quello di farci guardare con altri occhi al mondo che ci circonda, di restituire anima e dignità anche agli oggetti più umili e insignificanti.

La nemesi del Panpsichismo: coscienza o illusione?

Non tutti, ovviamente, seguono la china del Panpsichismo. Per molti scienziati e filosofi, si tratta solo di un disperato tentativo di aggirare il problema della coscienza, una scappatoia metafisica che non spiega nulla. Alcuni, come il filosofo britannico Keith Frankish, arrivano a negare l’esistenza stessa della coscienza, bollandola come un’illusione creata dal cervello. L’eccesso opposto, se vogliamo: secondo questa visione “eliminativista”, ciò che chiamiamo coscienza non è che un trucco della mente, un’allucinazione virtuosa che ci fa credere di essere qualcosa di più di automi biologici. Una prospettiva inquietante, che ci priva del nostro tesoro più prezioso: il senso di essere un io, un soggetto, una scintilla di consapevolezza nell’universo.

L’hard problem rimane hard

Alla fine, l’unica certezza è che la coscienza resta il grande mistero irrisolto della scienza. Nonostante i progressi delle neuroscienze e della filosofia della mente, non abbiamo ancora una spiegazione convincente di come un ammasso di cellule possa generare l’esperienza soggettiva, il “cosa si prova” ad essere coscienti.

Il panpsichismo è un tentativo audace di rispondere a questa sfida, ma solleva più domande di quante ne risolva. Se tutto è cosciente, perché non sentiamo le grida di dolore delle sedie su cui ci sediamo? E come fa la coscienza delle singole particelle a fondersi in quella, unitaria e coerente, di un essere vivente? Sono interrogativi che ci riportano al punto di partenza: l’hard problem della coscienza. Un rompicapo che ha fatto sudare i più grandi pensatori di ogni epoca, da Cartesio a Chalmers, e che ancora oggi ci lascia interdetti e affascinati.

Ma forse è proprio questo il bello della coscienza: il fatto che sfugga a ogni spiegazione riduttiva, che resista a ogni tentativo di oggettivarla e dissezionarla. La coscienza è il mistero che ci abita, che ci rende umani e partecipi del cosmo. È la scintilla divina che ci fa dire “io”, che ci fa sentire vivi e reali in un universo altrimenti freddo e indifferente.

-

> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- "LO ZODIACO DELLA VITA": LL’ARTISTICO SPAZIOTEMPO (PENROSE) DEL "TONDO DONI" DI MICHELANGELO E IL "PRESEPE" NEL GRAN NAVILIO DI GALILEO GALILEI.18 marzo 2024, di Federico La Sala

"LO #ZODIACO DELLA #VITA" E LA #FILOLOGIA DEL #RINASCIMENTO: NELL’ARTISTICO #SPAZIOTEMPO DI #MICHELANGELOBUONARROTI, UNA "RILETTURA" DELLE FIGURE DI "MARIA" E "GIUSEPPE" E DELLA LORO #RELAZIONE CON LE "#SIBILLE" E I "#PROFETI" DELLA "#SACRAFAMIGLIA".

- ARTE, ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, FILOSOFIA E TEOLOGIA. Una nota a margine di una "scheda" della Galleria degli Uffizi *

DAL #LAOCOONTE (ROMA, 1506) AL #TONDODONI (FIRENZE, 1506-1508). NELLA "STORICA" LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E NELLA "NARRAZIONE" DELLA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA), CON DUE PROFETI E #DUE SIBILLE, #MICHELANGELO "INDICA" LA PARADIGMATICA #NASCITA "ETERNA" DEL #FIGLIO DI "MARIA E GIUSEPPE" NEL TEMPO.

*

- "SAPERE AUDE!" (#KANT2024): DOMANDA. Come mai gli esperti della Galleria degli Uffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!. Non è meglio con #Dante, e, con "#Virgilio" e "#Beatrice", proseguire il cammino oltre "#Ulisse", e oltre "Paolo" ed "Enea", e, con le sibille e i profeti, uscire dal tragico LETARGO (Par. XXXIII, 94)?!

- #19MARZO #21MARZO #25MARZO #25DICEMBRE ...

NOTE:

- STORIAELETTERATURA #ARCHEOLOGIA E #ARTE: IL LAOCOONTE.

- ANTROPOLOGIA "BIBLICA", #STORIAELETTERATURA, E #FILOLOGIA "EV-ANGELICA". Per#Dante, il #profeta #ReDavide ("colui che l’arca traslatò di villa in villa", Pd XX 39) e la #SibillaCumana dicono della #Virgo "desponsata viro cui nomen erat #Ioseph, #dedomoDavid et nomen virginis #Maria"(Lc. 1, 27), non altro!

- FISICA E "METAFISICA CONCRETA" (#KANT2024): LA #LEZIONE DI #GALILEO #GALILEI E LA #QUESTIONE DELLO #SPAZIOTEMPO. Sul tema, si cfr. il brillante contributo di Roger Penrose, "LA #STRADA CHE PORTA ALLA #REALTÀ" ("THE #ROAD TO #REALITY. A Complete Guide to the Laws of the Universe", 2005).

- Metaphysics #Mathematics. Galileo (Keplero: "Vicisti, Galilaee") e il "#presepe" del #gran_navilio del "#Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" (1632): "Da quando un #Bambino nacque in una #mangiatoia, è #dubbio che un #Evento di così grande importanza abbia prodotto così poco scompiglio" (A.N. Whitehead).

-