LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. - di Federico La Sala

mercoledì 2 luglio 2025.

- [...] Contro ogni illusione di continuità di istituzioni e di divinità, un fatto resta determinante. Siamo giunti a un grado zero di civiltà. La secolarizzazione non è stata uno scherzo: non solo «Dio è morto» ma anche l’Uomo. Il lungo processo storico che in Europa e nel mondo, almeno dal XVIII secolo, ha innescato la contrapposizione delle diverse forme del contesto sociale all’individuo come un puro strumento per i suoi scopi privati, come una necessità esteriore, e, nel contempo, ha spinto l’individuo a un progressivo isolamento nella società, ha ormai toccato il fondo e ha portato a galla le determinazioni più semplici (Marx) [...]

- "ANATOMIA" (GIOVANNI VALVERDE, 1560) E PSICANALISI (2005).Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo. Una risposta-commento di Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27).

- ARTE, TECNOLOGIA, E LETTERATURA: UNA RISATA SEPPELLIRA’ QUEL PIGMALIONE (DI "TALETE"). Un "Sillo", una parodia critica della filosofia dell’uomo dell’età delle macchine:

- "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" (Giacono Leopardi, "Operette morali", 1827).

Per l’ “amore conoscitivo” - In memoria di Kurt H. Wolff

SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.

Note per un nuovo patto sociale

di Federico La Sala *

- "Per recuperare la salute, il nostro mondo ha bisogno di una duplice cura: la rigenerazione politica include la resurrezione dell’amore. Entrambi, amore e politica, dipendono dalla rinascita della nozione che è stata il cardine della nostra civiltà: la persona. Non penso a un impossibile ritorno alle antiche concezioni dell’anima; ma penso che, pena l’estinzione, dobbiamo ritrovare una visione dell’uomo capace di restituirci la coscienza della singolarità e dell’identità di ciascuno. Visione a un tempo nuova e antica, visione che contempli, in termini attuali, ogni essere umano come una creatura unica, irripetibile e preziosa” (O. Paz, La duplice fiamma. Amore ed erotismo, Milano, Garzanti, 1994, p. 134).

__

Il cielo della preistoria (Marx) getta ancora le sue terribili ombre sul nostro presente e continua a devastare sempre piu la nostra mente e la nostra Terra. Si continua a credere che la civiltà dell’amore - come ha ammesso l’ultimo ‘hegelo-marxista’ nella sua recente circolare del 23.2.1994 - sia possibile, e non un’utopia (1), ma nessuno (non i filosofi, e meno che mai il Papa) osa far pulizia nel cielo delle nostre idee di violenza, di tramonto e di morte (Occide-re-nte). E tutti perseverano nel ritenere cosa sacra e giusta “per diritto naturale che la materia obbedisca alla forma, il corpo all’anima, l’appetito alla ragione, i bruti all’uomo, la moglie al marito, l’imperfetto al perfetto, il peggiore al migliore, per il bene dell’uno e l’altro dei due”(2).

Se è vero che un uomo più una donna ha prodotto per secoli e per millenni un uomo (3), non è un caso che la dinamica del rapporto tra il soggetto, l’umanità, e l’oggetto, la natura, sia stato concepito dialetticamente, e uni-totalitariamente - sia in senso idealistico sia materialistico - come un percorso bellico di superamento delle differenze e trionfo dell’Uomo. E il mondo in cui hanno vissuto e vivono l’uomo e la donna è stato sempre e solo interpretato come il mondo dell’Uomo e del Cittadino: si ricordi che in Italia solo l’altro ieri, 1946, è stato riconosciuto il diritto di voto alle donne.

Cogliere le cose alla radice non è facile. E la radice dell’uomo non è l’uomo stesso. Si ricordi quanto la completa conoscenza scientifica del fenomeno della procreazione sia recente nella scienza occidentale. E si ricordi che «dopo l’antica credenza nella sola responsabilità del maschio, la questione viene riveduta, diventa argomento di polemiche e resta a lungo incerta», e che, «fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società pre-patriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano [...] che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme»(4).

Si tratta di riprendere da capo, a partire dalle radici, l’interrogazione sia su che cosa significa pensare sia, e ancor di più, su che «cosa significa creare rapporti e legami», e su come trasformare i vecchi esistenti rapporti di produzione. Nel momento in cui, accanto all’uomo, la donna «è entrata nel campo e può essere amica o nemica»(5), se vogliamo ridurre e non raddoppiare il numero già infinito delle occasioni di guerre e di distruzione, altre sono le domande e altre sono le risposte di cui abbiamo bisogno:

"Prigionieri di una logica vecchia e con radici profonde secondo la quale v’è sempre chi vince e chi perde, si riuscirà ad uscire da questo gioco che consente, al massimo, di invertire le parti? Che senso ha rifiutare la propria oppressione dell’altro, per rivendicare il diritto ad opprimerlo nello stesso modo e con gli stessi strumenti? Come strappare il potere dalle mani di chi lo detiene, senza esercitare lo stesso potere su chi viene reso impotente? Come superare i tempi delle rivendicazioni, del capovolgimento dei termini che lascia intatta la natura dell’oppressione la qualità del rapporto tra chi tiene il coltello dalla parte del manico e chi si trova con un coltello puntato?

È un problema che non riguarda soltanto il rapporto tra l’uomo e la donna, ma tra l’oppressore e l’oppresso, tra il forte e il debole, tra chi ha il potere e chi non lo possiede: sono quindi domande che coinvolgono l’intera struttura sociale e tutti i valori da essa prodotti, e non possono trovare risposte parziali. Ma nel rapporto tra l’uomo e la donna v’è qualcosa di piu complicato e insieme più semplice: la necessità naturale che reciprocamente li unisce e che la storia ha diviso. La sopraffazione dell’uno sull’altro poggia su questa reciproca necessità, che può essere garanzia di un cambiamento.

Riconoscere lo stesso peso alle esigenze, ai bisogni e ai desideri di entrambi - anche se la donna, tra l’altro, sarà madre se vuole - non dovrebbe essere un’operazione che esige il massacro"(6).

Si tratta di uscire «da interi millenni di labirinto» secondo un’espressione di Nietzsche: e per questo non servono più né l’astuzia della ragione né la volontà di potenza. Non v’è nessuno da uccidere o da aggiogare, e tutti e tutte da liberare - Teseo, Arianna e il Minotauro. Per una nuova terra, abbiamo bisogno di un nuovo cielo, non più platonico e non più cristiano-hegeliano. Ha ragione Ida Magli: L’Osservatore romano «mi contesta perché affermo che non è più tollerabile per la coscienza dell’uomo moderno teorizzare l’ amore di un dio che ha voluto la morte del figlio per salvarci? E perché affermo che non era questo il messaggio di Gesù? Ma è la storia dei duemila anni di Europa cristiana a dimostrare con le sue infinite guerre che si tratta di una religione di morte. Quello che stiamo vivendo in questi giorni lo dimostra meglio che qualsiasi laboratorio. È nel centro delle religioni del sacrificio - ebraismo, islamismo, cristianesimo - che si deve continuare ad uccidere per salvarsi: perché là dove esiste sacrificio deve esistere il sacrificatore [...].. Perché condanno Wojtyla? Perché rappresenta, nel mondo moderno, l’incarnazione del sacerdote-sacrificatore dell’Antico e del Nuovo Testamento, e, come tale, non può non individuare nelle donne le vittime per eccellenza. Strumenti sacrificali, al servizio della procreazione anche là dove vengono stuprate appositamente come in Bosnia, perché procreino figli ai nemici vincitori come sempre è avvenuto in tutte le guerre, da quelle di cui parla Omero fino ad oggi»(7).

Siamo ancora nella preistoria: come in cielo, cosi in terra. Ma nessuno sembra rendersene conto, e disponibile a «interrogarsi anche su ciò che sembra talmente ovvio, da non suscitare il minimo dubbio, anzi, da non apparire alla coscienza neanche come fatto su cui interrogarsi». Ha ragione Ida Magli: «Le donne sono esseri storici, sono persone. Chiedo a Wojtyla di prenderne atto. Soltanto questo».

Il re è nudo, letteralmente. Si tratta di non continuare a chiudere un occhio o, che è lo stesso e peggio, a chiudere gli occhi sull’incarnazione e sulla nascita -«questa origine, sperimentabile come quell’evento che noi siamo»(8) - e «non smettere mai di porsi domande»: sàpere aude!

Benché occasionali e velocissime, le riflessioni qui presentate questo tentano: fare luce sull’ombelico del sogno (Freud) della ragione (Hegel) del re (Platone). Per tutti e per tutte, ciò che è in giuoco è proprio l’aprire gli occhi (nel doppio senso di nascere e conoscere) su quel crocevia di relazioni chiasmatiche da cui emergiamo, che ci costituiscono e strutturano, e che ci legano alla stessa realtà in cui viviamo - in grande e pericolosa ignoranza.

Pur se con molti limiti, Feuerbach l’aveva capito quando affermava che la vera dialettica non è un monologo del pensatore solitario con se stesso, ma un dialogo tra l’io e il tu. «Due esseri umani occorrono per creare l’uomo, sia l’uomo spirituale sia quello fisico: la comunione dell’uomo con l’uomo è il primo principio e il primo criterio della verità e della validità universale»(9). Cosi Saussure: «Per trovare nell’insieme del linguaggio la sfera che corrisponde alla lingua, occorre collocarsi dinanzi all’atto individuale che permette di ricostruire il circuito della parole. Questo atto presuppone almeno due individui, il minimo esigibile perché il circuito sia completo. Siano dunque due persone che discorrono...»(10).

Uomo e donna, prima di tutto. All’origine della nostra stessa vita, come dell’intera società, non vi sono il silenzio e la morte: v’è l’amore. È l’amore che illumina le differenze e svela la comune identità: vere duo in carne una, sia nell’unione dei due (uomo e donna) sia nell’uno (figlio o figlia) prodotto dai due. Ogni uomo e ogni donna nascono da donna, ma ogni individuo (letteralmente, il duo da non dividere) - sia uomo sia donna - è generato dall’uomo e dalla donna: due esseri umani, diversi nella loro fisicità (differenza sessuale) e identici nella loro soggettività (attiva e recettiva insieme). Hic Rhodus, hic saltus! Con Kant, oltre Hegel e Freud.

Né idealismo, né materialismo, non la metafora dello specchio e neppure la dialettica. La logica del X (=Chi, nel senso unificato della lettera dell’alfabeto greco simbolizzante una relazione incrociata o, appunto, chiasmatica e del pronome relativo che rinvia alle persone che si incontrano e discorrono) precede e fonda la logica del che cosa (Socrate), non viceversa: continuare a ignorare chi siamo non porta se non a prolungare la strada di coloro che «non sanno quello che fanno» e a non vedere mai né la luce del Sole, né la Terra, né noi stessi e noi stesse - neonati e neonate, in un cielo puro e in un libero mare.

Il nuovo inizio è possibile. Ma, giammai come ora, esso dipende da noi - uomini e donne della Terra. Si tratta di decidersi, consapevolmente e responsabilmente, per relazioni amorose e non per relazioni furbesche e odiose. Non ci sono altre soluzioni: o distruggere il mondo e noi stessi e noi stesse o «cambiare l’anfiteatro da gladiatori dell’insieme delle nostre relazioni» (M. Serres).

Continuare a intendere la relazione-matrice (uomo e donna all’esterno, maschile e femminile all’interno dell’uno e dell’altra) come relazione di dipendenza «significa voler svuotare della sua realtà uno dei portatori della relazione, e con ciò la relazione stessa» (M. Buber), e scegliere ancora una volta di camminare sulla vecchia strada della guerra e della distruzione.

Contro ogni illusione di continuità di istituzioni e di divinità, un fatto resta determinante. Siamo giunti a un grado zero di civiltà. La secolarizzazione non è stata uno scherzo: non solo «Dio è morto» ma anche l’Uomo. Il lungo processo storico che in Europa e nel mondo, almeno dal XVIII secolo, ha innescato la contrapposizione delle diverse forme del contesto sociale all’individuo come un puro strumento per i suoi scopi privati, come una necessità esteriore, e, nel contempo, ha spinto l’individuo a un progressivo isolamento nella società, ha ormai toccato il fondo e ha portato a galla le determinazioni più semplici (Marx).

Ciò che è emerso non è l’ideologico individuo isolato, ma l’uomo isolato e la donna isolata, con la loro diversità (differenza sessuale) e la loro identità (bisessualità psichica), e lo stesso nesso che li costituisce e unifica isolato. Ed è con questo che oggi bisogna fare i conti - se vogliamo uscire dall’inferno in cui stiamo sprofondando sempre più, non con qualcos’altro.

Nessuna restaurazione ci può salvare. Quando la potenza unificatrice scompare dalla vita dell’uomo e della donna e gli opposti hanno perduto il loro vivo rapporto e la loro reciproca dipendenza acquistando la loro autonomia, non è della filosofia - come sosteneva Hegel - che si ha bisogno. Caso mai, essa serve solo a completare l’opera.

La sua coscienza infatti, pur se desiderosa di sapere, è cieca come la coscienza di Edipo: non sa nulla del prima e del dopo; e la sua intelligenza è capace solo di consegnare alla vecchia Giustizia e a un destino di negazione e morte tutto ciò che incontra sulla strada del suo presente. Nel proprio lavoro e sul suo terreno, è anche una coscienza eroica, astuta e potente, ma al di là non va e non può andare: è paurosa e miope, come una nòttola o una talpa, e non sa far altro che tornare indietro e rimuovere la complessità delle condizioni del suo stesso essere e del suo stesso agire.

A veder bene, il dialogo socratico come la dialettica hegeliana non sono che potenti e sofisticate macchine da guerra di una coscienza (storicamente datata) volta ad aggiogare e confinare l’altro dentro di sé (il femminile) e fuori di sé (la donna) e la stessa natura, in un cerchio o, meglio, una sfera - senza tempo e senza vita, oltre che senza luce.

Il desiderio-di-sapere di questa coscienza non ha più storia, né in terra né in cielo. Oggi, gli uomini e le donne non solo hanno appreso come nascono i bambini e le bambine sulla Terra, ma, portatisi e portatesi fuori - nell’oceano cosmico, hanno visto la sfera in cui abitano: la nostra Terra è illuminata dal Sole ed è piena di vita e di brillante colore. Al di là della disperazione e del nulla, oltre le colonne di Ercole-Parmenide, hanno trovato e provato - quanto nessuna coscienza nata e cresciuta tra le mura delle varie accademie ha mai neppure lontanamente sognato - il piacere, più profondo ancora della sofferenza (Nietzsche), e "Amore più forte di Morte"(11).

Benché accecati, Marx, Nietzsche e Freud hanno scavato più di tutti - per aprire un varco: non è la coscienza dell ’uomo o della donna che determina il nesso sociale, ma è il nesso sociale che determina la coscienza dell’uno e dell’altra. Non vi sono riusciti ma ora il nesso dialettico è stato spezzato. Lo Stato etico come il partito etico è morto, e la strada a un nuovo patto sociale e a una nuova conoscenza è aperta.

Né egoismo, né altruismo ... né un’altra religione! Si tratta di aprire le porte e le finestre della coscienza alla legge scritta nel nostro stesso corpo e nella nostra stessa mente (non nella testa di qualche filosofo-papa) e di cominciare a mettersi in cammino. La critica non ha strappato i fiori immaginari dalla catena perche l’uomo e la donna continuino a trascinarla triste e spoglia, ma perche la gettino via e colgano il fiore vivo.

Uscire dal caos è possibile, e mettere al mondo una nuova polis non è un’utopia. Ormai né a Johannesburg, né a Gerusalemme, né a Gaza, e nemmeno a Roma, si ignora che la verità nasce da due e non da uno e che amare l’altro come se stesso, o sé come un altro (12), è un dire di sì all’eterno ritorno della vita, non della morte.

_________

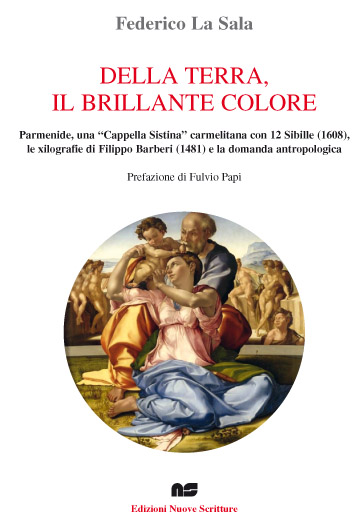

* Si riprende qui, con lo stesso titolo, il cap. 6 della Parte III, del mio lavoro: Federico La Sala, Della Terra, il brillante colore, pref. di Fulvio Papi, Roma-Salerno, Edizioni Ripostes, 1996, pp. 141-148.

NOTE:

1. Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie, supplemento al n. 45 di “Avvenire» di mercoledì 23 febbraio 1994, pf. 15

2 . Ginés De Sepulveda, De la justa causa de la guerra contra los Indios. Roma 1550. A riguardo, cfr. E Dussel, La conquista dell’America e il mito della modernità nella disputa di Valladolid (1550), in .”lnvarianti”, n. 22, pp. 53-58, Roma, Antonio Pellicani editore, 1992.

3. Franca Ongaro Basaglia, Donna, in Enciclopedia, 5, Torino, Einaudi, 1978, p. 89.

4. F. D’Eaubonne, Le donne prima del patriarcato, Roma, Felina Editrice, 1981, p. 11.

5. Franca Ongaro Basaglia, op. cit., p. 103.

6. F. Ongaro Basaglia, op. cit., p. 101.

7. Ida Magli, Le donne, vittime del Cristianesimo, in «L’Unità" dell’ 8 marzo 1994.

8. A. Kolleritsch, Dell’Infanzia, Genova, Il Melangolo, 1993, p. 13.

9. L. Feuerbach, Principi della filosofia dell’avvenire, f. 41 e pf. 62, Torino, Einaudi, 1971.

10. F. De Saussure, Corso di Linguistica Generale, cap. III, pf. 2, Bari, Laterza, 1991. Su questo tema, inoltre, si cfr. E. Benveniste, La soggettività nel linguaggio, in: Problemi di Linguistica generale, Milano, Il Saggiatore, 1971, pp. 310-320.

11. Cantico dei Cantici: 8.6, trad. e cura di Giovanni Garbini, Brescia, Paideia, 1992.

12. P. RICOEUR, Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993.

___

* IL DIALOGO, Mercoledì, 11 maggio 2005

- QUESTIONE ANTROPOLOGICA (CRISTOLOGICA): "ECCE HOMO". L’UOMO ("Homo") PER L’UOMO ("homini"), L’ESSENZA DEL GENERE ("GATTUNGSWESEN") UMANO, E IL RAPPORTO MASCHIO ("Vir") E FEMMINA ("Mulier"): LUPO ("Lupus") O DIO ("Deus")?!

- ARTE, TECNOLOGIA, E LETTERATURA: UNA RISATA SEPPELLIRA’ QUEL PIGMALIONE (DI "TALETE"). Un "Sillo", una parodia critica della filosofia dell’uomo dell’età delle macchine:

- "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" (Giacono Leopardi, "Operette morali", 1827).

- SOLLECITATO DA FUERBACH ("l’ESSENZA DEL CRISTIANESIMO", 1841), MARX (1844) APRE ALLA QUESTIONE "ANDROLOGICA", MA TROPPO "CIVETTANDO" CON LA DIALETTICA DI HEGEL PERDE LA POSSIBILITA’ DI UN LEGAME CON L’ANTROPOLOGIA CRITICA DELL’ETICA DI SPINOZA E DELLA "LOGICA" DI KANT (1800) E FINISCE PER AUTOLIMITARSI ALLA SOLA "CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA"!

- Karl Marx (1844): "[...] Nel rapporto con la donna, in quanto essa è la preda e la serva del piacere della comunità, si esprime l’infinita degradazione in cui vive l’uomo per se stesso: infatti il segreto di questo rapporto ha la sua espressione inequivocabile, decisa, manifesta, scoperta, nel rapporto del maschio con la femmina e nel modo in cui viene inteso il rapporto immediato e naturale della specie [genere umano].

Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Così in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.

Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Così in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.

In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura.

In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura.

In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.

In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.

La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva[...]" (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 - da "Proprietà privata e comunismo").

La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva[...]" (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 - da "Proprietà privata e comunismo").

- L’AUTOCOSCIENZA DALLA RELAZIONE DIALETTICA AL DIALOGO: "L’autocoscienza attraversa nella sua formazione o movimento questi tre stadi: 1. quello del desiderio [Begierde], in quanto rivolto ad altre cose; 2. quello della relazione signoria-servitù, nella misura in cui l’autocoscienza si rivolge ad un’altra autocoscienza disuguale da sé; 3. quello dell’autocoscienza in generale, che si riconosce in un’altra autocoscienza uguale a sé" (Hegel).

- LIVELLI DI REALTA’: UNA REC. DELL TESTO RELATIVO AL CONVEGNO (UNA VERA E PROPRIA RIUNIONE DEGLI "STATI GENERALI DEL REALISMO FILOSOFICO E SCIENTIFICO" - FIRENZE 1978) E AGLI ATTI (PUBBLICATI DALLA FELTRINELLI, MILANO 1984) (CFR. "ALFABETA", 66, 1984, pp.29-30)

- "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO"Franca Ongaro Basaglia, Donna, in Enciclopedia, 5, Torino, Einaudi, 1978, p. 89:

- Una stanza tutta per sé [1929] (Virginia Woolf, , Feltrinelli, Milano 2011, p. 151):

"Cos’altro posso fare per incoraggiarvi a far fronte alla vita? Ragazze, dovrei dirvi - e per favore ascoltatemi, perché comincia la perorazione - che a mio parere siete vergognosamente ignoranti. Non avete mai fatto scoperte di alcuna importanza. Non avete mai fatto tremare un impero, né condotto in battaglia un esercito. Non avete scritto i drammi di Shakespeare, e non avete mai impartito i benefici della civiltà ad una razza barbara.

"Cos’altro posso fare per incoraggiarvi a far fronte alla vita? Ragazze, dovrei dirvi - e per favore ascoltatemi, perché comincia la perorazione - che a mio parere siete vergognosamente ignoranti. Non avete mai fatto scoperte di alcuna importanza. Non avete mai fatto tremare un impero, né condotto in battaglia un esercito. Non avete scritto i drammi di Shakespeare, e non avete mai impartito i benefici della civiltà ad una razza barbara.

Come vi giustificate? È facile dire, indicando le strade, le piazze, le foreste del globo gremite di abitanti neri e bianchi e color caffè, tutti freneticamente indaffarati nell’industria, nel commercio, nell’amore: abbiamo avuto altro da fare. Senza la nostra attività nessuno avrebbe solcato questi mari, e queste terre fertili sarebbero state deserto.

Come vi giustificate? È facile dire, indicando le strade, le piazze, le foreste del globo gremite di abitanti neri e bianchi e color caffè, tutti freneticamente indaffarati nell’industria, nel commercio, nell’amore: abbiamo avuto altro da fare. Senza la nostra attività nessuno avrebbe solcato questi mari, e queste terre fertili sarebbero state deserto.

Abbiamo partorito e allevato e lavato e istruito, forse fino all’età di sei o sette anni, i milleseicentoventitré milioni di esseri umani che secondo le statistiche sono attualmente al mondo; e questa fatica, anche ammettendo che qualcuno ci abbia aiutate, richiede tempo.

Abbiamo partorito e allevato e lavato e istruito, forse fino all’età di sei o sette anni, i milleseicentoventitré milioni di esseri umani che secondo le statistiche sono attualmente al mondo; e questa fatica, anche ammettendo che qualcuno ci abbia aiutate, richiede tempo.

C’è del vero in quel che dite - non lo nego. Ma nello stesso tempo devo ricordarvi che fin dal 1866 esistevano in Inghilterra almeno due colleges femminili; che, a partire dal 1880, una donna sposata poteva, per legge, possedere i propri beni; e nel 1919 - cioè più di nove anni fa - le è stato concesso il voto? Devo anche ricordarvi che da ben dieci anni vi è stato aperto l’accesso a quasi tutte le professioni?

C’è del vero in quel che dite - non lo nego. Ma nello stesso tempo devo ricordarvi che fin dal 1866 esistevano in Inghilterra almeno due colleges femminili; che, a partire dal 1880, una donna sposata poteva, per legge, possedere i propri beni; e nel 1919 - cioè più di nove anni fa - le è stato concesso il voto? Devo anche ricordarvi che da ben dieci anni vi è stato aperto l’accesso a quasi tutte le professioni?

Se riflettete su questi immensi privilegi e sul lungo tempo in cui sono stati goduti, e sul fatto che in questo momento devono esserci quasi duemila donne in grado di guadagnare più di cinquecento sterline l’anno, in un modo o nell’altro, ammetterete che la scusa di mancanza di opportunità, di preparazione, di incoraggiamento, di agio e di denaro non regge più. Inoltre gli economisti ci dicono che la signora Seton ha avuto troppi figli. Naturalmente dovete continuare a far figli, ma, così dicono, solo due o tre a testa, non dieci o dodici".

Se riflettete su questi immensi privilegi e sul lungo tempo in cui sono stati goduti, e sul fatto che in questo momento devono esserci quasi duemila donne in grado di guadagnare più di cinquecento sterline l’anno, in un modo o nell’altro, ammetterete che la scusa di mancanza di opportunità, di preparazione, di incoraggiamento, di agio e di denaro non regge più. Inoltre gli economisti ci dicono che la signora Seton ha avuto troppi figli. Naturalmente dovete continuare a far figli, ma, così dicono, solo due o tre a testa, non dieci o dodici".

- HANNAH ARENDT E IL "SELBSTDENKEN" DI LESSING: «La verità è che io non ho mai avuto la pretesa di essere qualcosa d’altro o

diversa da quello che sono, né ho mai avuto la tentazione di esserlo. Sarebbe stato come dire che ero un uomo e non una donna - cioè qualcosa di insensato. [...] ho

sempre considerato la mia ebraicità come uno di quei fatti indiscutibili della mia vita, che non ho mai desiderato cambiare o ripudiare. [...] Ciò che ti confonde è che

le mie argomentazioni e il mio metodo sono diversi da quelli cui tu sei abituato; in altre parole, il guaio è che sono indipendente.

Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa

tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).

Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa

tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).

- LUCE IRIGARAY, In tutto il mondo siamo sempre in due. Chiave per una convivenza universale:

- "[...] «Si tratta di compiere un progresso nel divenire umano, in particolare grazie a una differenziazione più compiuta rispetto all’immediatezza naturale, per la donna ma anche per l’uomo, e anche grazie al #riconoscimento dell’altro come altro e alla pratica di una relazione con lui, o con lei, non sottoposta all’istinto. Senza dominio, dunque, senza possesso [...]».(Baldini Castoldi Dalai, Milano 2006).

Sul tema generale, in rete e nel sito, cfr.:

- FILOLOGIA E FILOSOFIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".

UNA DOMANDA SUL TEMA DEL "FIGLIO DELL’UOMO" ["Filius hominis","υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]: "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34).

IL "SEGRETO" DEL "NOME" RIVELATO E CHIARITO: GIUSEPPE dà a suo Figlio, GESÙ (= "Dio" salva), il NOME del Suo "Dio", e Gesù rivela che il Nome di "Dio" è "Amore", al di là dell’Eros e dell’Agape, è - teocritica-mente - Charitas!!!

- IL "VANGELO" SECONDO LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- PAOLO DI TARSO E COSTANTINO:"IN HOC SIGNO VINCES"!: «Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace.

Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).

Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).

- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).

- BAMBINE E COMPLESSO DI EDIPO "(...)Come si compie lo sviluppo corrispondente nella bambina? Il nostro materiale diventa qui - incomprensibilmente - molto più oscuro e lacunoso. Anche il sesso femminile sviluppa un complesso edipico, un Super-Io e un’epoca di latenza. Gli si può attribuire anche un’organizzazione fallica e un complesso di evirazione? La risposta è affermativa, ma la situazione non può essere identica a quella del maschio.

La richiesta femminista di una parità di diritti per i due sessi non può su questi temi andar molto lontano: la differenza morfologica non può non riflettersi in disparità dello sviluppo psichico. Parafrasando un detto di Napoleone, possiamo dire che «l’anatomia è il destino». (...)

La richiesta femminista di una parità di diritti per i due sessi non può su questi temi andar molto lontano: la differenza morfologica non può non riflettersi in disparità dello sviluppo psichico. Parafrasando un detto di Napoleone, possiamo dire che «l’anatomia è il destino». (...)

Complessivamente bisogna però riconoscere che le cognizioni da noi acquisite intorno a questo processo evolutivo nella bambina sono insoddisfacenti, lacunose e incerte. (Cfr. S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico", in Opere 1924-1929, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 31-33).

Complessivamente bisogna però riconoscere che le cognizioni da noi acquisite intorno a questo processo evolutivo nella bambina sono insoddisfacenti, lacunose e incerte. (Cfr. S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico", in Opere 1924-1929, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 31-33).

FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....

STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione

STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione

- La teologia romana dei secoli XIX e XX.

Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).

ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN!!!

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.

- L’eletto - Thomas Mann: "Edipo Papa. Il regno di Edipo è di questa terra, ma può diventare anche quello dei cieli. Se allo sconosciuto padre terreno si sostituisce il Padre onnipotente che ha bisogno di un grande figlio perché lo rappresenti nel mondo" (Lea Ritter Santini, Introduzione, Oscar Mondadori 1979).

- Trittico di Mérode (1427): L’annunciazione (Adoratrici).

- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).

- CHRISTUS DOMINUS: "PROEMIO. 1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com’egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l’edificazione del suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.

- Il papa e i vescovi perpetuano l’opera di Cristo

- 2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese [...]" (PAOLO VI,"VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO A PERPETUA MEMORIA", "DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA", 28 ottobre 1965 - senza le note).

- MARIA NELLA COMUNITÀ UMANA: «NUOVA EVA»(Domenico Bertetto)

- L’IMMAGINARIO DEL CATTOLICESIMO-ROMANO: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).

- "ANATOMIA" (GIOVANNI VALVERDE, 1560) E PSICANALISI (2005).Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo. Una risposta-commento di Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27).

- UNA METODOLOGIA PER L’ANALISI QUALITATIVA: RESA E CATTURA DI WOLFF (di ROBERTO CIPRIANI)

DEUS CARITAS EST. IL "LOGO" DEL GRANDE MERCANTE...

- USA (1630) - Come fare le cose con i testi: A Modell of Christian Charity di John Winthrop (Carla Vergaro - "L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA", 2017.)

L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO...

Federico La Sala

|

LE 21 DONNE DELLA COSTITUENTE |

Forum

-

> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL "SOGNO" D’AMORE DELLA "VITA NUOVA" E IL "GRAN COMMENTO" AL MESSAGGIO EVANGELICO. Note a margine di "Dante il sogno" (di Fjodor Montemurro).29 giugno 2025, di Federico La Sala

DANTE ALIGHIERI E IL "GRAN COMMENTO" AL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota a margine di una lezione di Fjodor Montemurro su "Dante e il sogno: poesia in forma di visione" *

Dante e il sogno: poesia in forma di visione

di Fjodor Montemurro

(Professore e Presidente della Società “Dante Alighieri” di Matera) *

(Professore e Presidente della Società “Dante Alighieri” di Matera) *Sognare è un’attività prevalentemente umana, ma che permette all’uomo di trascendere in una dimensione che supera i confini della vita quotidiana. Il sogno si manifesta attraverso visioni oniriche, si carica di simboli e si pone ad un livello medio tra il reale e il divino: ad ogni modo, sognando si ha la sensazione di vivere in una dimensione diversa. Tuttavia, ogni sogno non potrebbe esistere senza la realtà, perché solo se esiste il reale allora può esserci l’immaginazione, la fantasia, lo spirito. Dante ne è pienamente consapevole, e non è un caso che la cantica dove il poeta sogna più spesso (all’interno del suo immaginifico e visionario viaggio nell’Oltretomba, anch’esso un grande sogno mistico e letterario) sia proprio il Purgatorio, il regno dell’umano, dove il giorno si alterna alla notte, dove non vige né il buio eterno dell’Inferno né la luce perpetua delle anime sfolgoranti del Paradiso.

Conforme al gusto medievale della numerologia, Dante colloca nel secondo regno tre diversi sogni, ciascuno dei quali occupa la mente del poeta viator quando egli si addormenta al calar della luce: il primo nel canto IX, il secondo nel canto XVIII (lo descrive nel XIX) e il terzo nel canto XXVII. Non si tratta solo di un parallelismo narrativo ben calibrato, poiché i sogni sono situati nei canti che contengono il numero 9 e i suoi multipli, e come sappiamo il 9 è il quadrato della Trinità. Si tratta infatti di visioni che descrivono situazioni fortemente connotate di valori simbolici, recanti profondi significati morali, spesso con la presenza di figure religiose o allegoriche, tutti accomunati dall’apparire di una immagine che idealmente si collega ad elementi divini o celesti. Il sogno dantesco è lontano dai sogni freudiani poiché non esprime desideri repressi o disagi interiori, ma al contrario è prefigurazione di un cambiamento che il pellegrino può cogliere con la ragione se opportunamente guidato nella comprensione dalla sua guida Virgilio.

Il primo dei tre sogni è narrato dal poeta all’inizio del canto IX, e accompagna il trapasso dalla Valletta dei Principi Negligenti, ultima sezione dell’Antipurgatorio dove Dante sta passeggiando scortato da Virgilio e Sordello, all’ingresso del Purgatorio vero e proprio. Mentre è ormai l’alba, evocata dalla preziosa immagine di Aurora, compagna del vecchio Titone, che “già s’imbiancava al balco d’Oriente” (IX, 3), Dante ci fa capire che sta sognando attraverso la formula “in sogno mi parea” (Purg. IX 19 e XXVII 97). L’ora in cui gli si presenta il sogno sembra assicurare al pellegrino che si tratta di una visione attendibile e molto realistica: è noto infatti che i sogni elaborati dalla nostra mente nella parte finale della notte, ossia all’alba, fossero creduti sin dall’antichità molto veritieri e degni di maggior rispondenza con il mondo reale.

Dante confessa di aver visto apparire un’aquila che piombava su di lui per rapirlo e trasportarlo sul monte Ida presso l’antica città di Troia (da non confondere con il monte Ida dell’isola di Creta), luogo da cui prese le mosse la progenie degli antichi Romani. Precisa poi di sentire un forte calore, tanto che è costretto a ridestarsi immediatamente. Virgilio poco dopo (vv. 55-60) gli chiarisce che in realtà, durante il suo sonno, è sopraggiunta Santa Lucia che lo ha afferrato per condurlo in volo in un punto dove la montagna rocciosa ha una fessura, ossia proprio all’ingresso del Purgatorio (Purg. IX, 13-33):

Ne l’ora che comincia i tristi lai

la rondinella presso a la mattina,

forse a memoria de’ suo’ primi guai,

e che la mente nostra, peregrina

più da la carne e men da’ pensier presa,

a le sue visïon quasi è divina,

in sogno mi parea veder sospesa

un’aguglia nel ciel con penne d’oro,

con l’ali aperte e a calare intesa;

ed esser mi parea là dove fuoro

abbandonati i suoi da Ganimede,

quando fu ratto al sommo consistoro.

Fra me pensava: ‘Forse questa fiede

pur qui per uso, e forse d’altro loco

disdegna di portarne suso in piede’.

Poi mi parea che, poi rotata un poco,

terribil come folgor discendesse,

e me rapisse suso infino al foco.

Ivi parea che ella e io ardesse;

e sì lo ’ncendio imaginato cosse,

che convenne che ’l sonno si rompesse.

È evidente che il sogno unisce in maniera mirabile sensazioni irreali, ma fortemente simboliche (il volo, che rappresenta l’innalzamento verso una dimensione altra del suo viaggio; l’aquila, che è interpretabile come una allusione politica all’istituto imperiale, elemento imprescindibile nella concezione universalistica e anti-regionale di Dante), a sensazioni vere che vengono rielaborate nella visione onirica (il prendere fuoco della sua pelle e dell’aquila che lo trasporta, evidente trasfigurazione del calore del sole che già era alto nel Purgatorio al suo risveglio: “e ‘l sole er’alto già più che due ore”, IX, 44). Non c’è alcuna frammentazione irrazionale, nessuna scomposizione da rielaborare per ricomporre un quadro coerente, tutto avviene in una successione temporale chiara e univoca. Il sogno dantesco non è ineffabile e indecifrabile, come siamo abituati a concepirli noi contemporanei persuasi dall’impostazione freudiana.

Alla fine del canto XVIII Dante si addormenta nuovamente. Siamo giunti al secondo momento topico della sua salita, ossia l’ingresso nella quinta cornice che segna l’inizio dell’alto Purgatorio; Dante sogna una donna di aspetto deforme la cui bruttezza simboleggia i vizi morali e i peccati in cui la nostra anima inciampa: essa è infatti balbuziente (“femmina balba”, Purg. XIX 7), con evidente richiamo ai vizi della gola, ha gli occhi strabici (“ne li occhi guercia”, Purg. XIX 8), segno di lussuria, e le braccia e le gambe storte (“e sovra i piè distorta, / con le man monche” XIX 8-9), a ricordare l’avarizia. È definita femmina con evidente disprezzo per alludere alla sua ferinità, proprio perché riassume in sé quanto vi è di moralmente indegno e repellente. Nonostante il suo aspetto ripugnante, la donna sembra affascinare il pellegrino, che rimane inebetito e non riesce a distogliere da lei lo sguardo: coerente alla tradizione classica e biblica, che rappresentava il male travestito da seduzione e ingannevole falsificazione, Dante si sente un novello Ulisse ammaliato da una sirena, che con accenti suadenti e sottilmente erotici

«Io son», cantava, «io son dolce serena,

che’ marinari in mezzo mar dismago;

tanto son di piacere a sentir piena! (21)

Io volsi Ulisse del suo cammin vago

al canto mio; e qual meco s’ausa,

rado sen parte; sì tutto l’appago!».

A salvare il pellegrino interviene, sempre nel sogno, un’altra donna, simbolo della Ragione, o della Grazia, o della Temperanza: ella intima a Virgilio di afferrare la femmina per squarciarne le vesti e palesarne la vera sembianza, e il fetore emesso dal suo ventre provoca l’improvviso risveglio del poeta.

Il sogno ha turbato Dante, il quale procede meditabondo interrogandosi sul significato della visione (vv. 55-57); per rassicurarlo, Virgilio gli fornisce la corretta interpretazione di quanto ha sognato, spiegandogli che la femmina balba rappresenta i peccati che vengono espiati nelle ultime tre cornici del Purgatorio, per combattere i quali l’uomo deve operare con sollecitudine e solerzia respingendo le seduzioni dei beni materiali.

Il terzo sogno del Purgatorio si svolge in una atmosfera pastorale, ma che solo apparentemente ha sapore bucolico perché è tutta intrisa di quella solennità che caratterizza i momenti di contemplazione mistica; Dante, alle soglie del Paradiso Terrestre che è in cima al monte del Purgatorio, si addormenta insieme a Virgilio e Stazio: è calata la notte e il loro viaggio non può proseguire. Dante osserva le stelle, e mentre le guarda, gli sopraggiunge il sonno e sogna nuovamente (Purg. XXVII, 94-108):

Sì ruminando e sì mirando in quelle,

mi prese il sonno; il sonno che sovente,

anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle.

Ne l’ora, credo, che de l’oriente,

prima raggiò nel monte Citerea,

che di foco d’amor par sempre ardente, (96)

giovane e bella in sogno mi parea

donna vedere andar per una landa

cogliendo fiori; e cantando dicea: (99)

«Sappia qualunque il mio nome dimanda

ch’i’ mi son Lia, e vo movendo intorno

le belle mani a farmi una ghirlanda. (102)

Per piacermi a lo specchio, qui m’addorno;

ma mia suora Rachel mai non si smaga

dal suo miraglio, e siede tutto giorno. (105)

Ell’è d’i suoi belli occhi veder vaga

com’io de l’addornarmi con le mani;

lei lo vedere, e me l’ovrare appaga». (108)

La donna che appare a Dante è molto diversa da quella del canto XIX: è una donna virtuosa, Lia, la seconda moglie di Giacobbe, che rappresenta la vita attiva, come è testimoniato dalla sua attività manuale, dedita all’intreccio di ghirlande, e del compiacimento nel sapere di operare bene, come è provato dall’immagine dello specchio.

A differenza di Lia, la sorella Rachele è simbolo della vita contemplativa, dato che si specchia tutto il giorno e mai si allontana “dal suo miraglio” (105). Dante ribadisce che il sonno prefigura qualcosa che sta per accadere, e infatti Lia e Rachele da un lato richiamano le figure di Virgilio e Stazio, rispettivamente incarnanti lo spirito cristiano attivo e la visione contemplativa della potenza divina, dall’altro preannunciano l’apparizione di Matelda nel canto XXVIII, collocata in una natura statica e accogliente, intenta a intrecciare fiori come Lia nel sogno.

I sogni della Divina Commedia richiedono una identificazione trasfigurale tra le persone e le cose che appaiono nella visione e ciò che esse rappresentano; nella Vita Nova, invece, Dante fa un sogno diverso, che si connota come premonizione della morte della donna amata. Nel capitolo III, dopo la seconda apparizione della “gentilissima”, Dante confessa di aver sognato che Amore faceva mangiare a Beatrice il cuore del poeta; la visione lo sconvolge a tal punto che decide di comporre il sonetto “A ciascun’alma presa e gentil core” per renderla nota a “tutti li fedeli d’Amore, e pregandoli che giudicassero” quanto vi riferiva.

Facendo propria la lezione di Macrobio, che nel Commentario al ciceroniano Somnium Scipionis, appuntava che ogni sogno copre con figurazioni e vela di difficoltà i significati che necessitano di uno sforzo ermeneutico per essere correttamente decifrati (“somnium proprie vocatur quod tegit figuris et velat ambagibus non nisi interpretatione intellegendam significationem rei quae demonstratur”), Dante presenta il suo sogno come una profezia il cui senso è ormai chiaro a tutti, poiché, quando compone la Vita Nova, Beatrice è ormai morta per davvero: “lo verace giudicio del detto sogno non fue veduto allora per alcuno, ma ora è manifestissimo a li più semplici”.

Facendo propria la lezione di Macrobio, che nel Commentario al ciceroniano Somnium Scipionis, appuntava che ogni sogno copre con figurazioni e vela di difficoltà i significati che necessitano di uno sforzo ermeneutico per essere correttamente decifrati (“somnium proprie vocatur quod tegit figuris et velat ambagibus non nisi interpretatione intellegendam significationem rei quae demonstratur”), Dante presenta il suo sogno come una profezia il cui senso è ormai chiaro a tutti, poiché, quando compone la Vita Nova, Beatrice è ormai morta per davvero: “lo verace giudicio del detto sogno non fue veduto allora per alcuno, ma ora è manifestissimo a li più semplici”.Dante, pertanto, ci testimonia come il sogno sia interpretabile come un momento figurale: diversamente dalla psicologia moderna, quello che si sogna non è tanto un rimescolamento della coscienza, un coacervo informe di frammenti di realtà, ma è un momento di annuncio di qualcosa che sta per avvenire e che all’inizio trascende i limitati orizzonti della nostra umana comprensione. Il sogno ha una sua logica interna per Dante, vicino in questo alla sensibilità moderna che mette in campo ogni sforzo per cogliere nella realtà una manifestazione concreta e tangibile di quanto abbiamo sognato. Per questo noi proviamo a tradurre segni e simboli dei sogni: giochiamo numeri, interpretiamo situazioni e fatti irrazionali cercando di calarli nel vissuto quotidiano o rispolverando eventi lontani nel tempo, ricerchiamo corrispondenze pragmatiche alle immagini inspiegabili o evanescenti che occupano la nostra mente durante il cosiddetto lavoro onirico.

Dante, tuttavia, ci esorta a ripensare il sogno come un momento di elevazione spirituale, una fase della nostra coscienza che si distacca dalla realtà e che ci mette in comunicazione con una dimensione spirituale, non necessariamente mistica, che ci parla in maniera diretta, cifrata ma sincera, per scandire i momenti in cui dobbiamo assurgere ad un modo di vivere e di essere più alto e meditato, nella consapevolezza che il sogno “anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle” (Purg. XXVII, 93).

Dante, tuttavia, ci esorta a ripensare il sogno come un momento di elevazione spirituale, una fase della nostra coscienza che si distacca dalla realtà e che ci mette in comunicazione con una dimensione spirituale, non necessariamente mistica, che ci parla in maniera diretta, cifrata ma sincera, per scandire i momenti in cui dobbiamo assurgere ad un modo di vivere e di essere più alto e meditato, nella consapevolezza che il sogno “anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle” (Purg. XXVII, 93).*

Fjodor Montemurro

(Professore e Presidente della Società “Dante Alighieri” di Matera)

(Professore e Presidente della Società “Dante Alighieri” di Matera)FONTE: I QUADERNI DELLA SCALETTA

* DANTE ALIGHIERI E IL "GRAN COMMENTO" AL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota a margine di una analisi e di una riflessione di Fjodor Montemurro su "Dante e il sogno: poesia in forma di visione":

SE NELL’ENIGMATICO SOGNO DELLA "VITA NUOVA", DANTE NARRA IL "MISTERO" DELLA FECONDAZIONE ("INCARNAZIONE") DELLA "BELLA" MADRE ("MARIA" BEATRICE); NELLA "DIVINA COMMEDIA", E, IN PARTICOLARE, NEL "PURGATORIO" (NEI CANTI IX, XVIII, E XXVII), CON ALTRI TRE SOGNI, SEGNATI RISPETTIVAMENTE DALLA PRESENZA DELLA FIGURA DI "LUCIA", DI "MARIA" BEATRICE, E DI "LIA", EGLI CHIARISCE MEGLIO IL SENSO DEL "SUO" PRIMO SOGNO (QUELLO DELLA "VITA NUOVA"), E, AL CONTEMPO, E, DELL’ ESSERE UN "ALTRO CRISTO", E, ANCORA, DEL SUO STRAORDINARIO ITINERARIO DI VITA E DI PENSATORE (CON LA "COMMEDIA" E LA "MONARCHIA"), E, INFINE, DELLA SUA STESSA INTERPRETAZIONE DEL MESSAGGIO EVANGELICO, RIPROPOSTO DA GIOACCHINO DA FIORE E DA FRANCESCO DI ASSISI (COME HA BEN CAPITO ERNESTO BUONAIUTI CON IL SUO LAVORO "La prima Rinascita: il profeta, Gioacchino da Fiore, il missionario, Francesco di Assisi, il cantore, Dante Alighieri", 1952).

Federico La Sala

-

> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- UNA "CHANSON DE ROLAND ", CON AL CENTRO UN "DUELLO" TEOLOGICO-POLITICO CON FERAGU (CHE "CONTINUA" ANCORA).8 giugno 2025, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA, LETTERATURA, E FILOLOGIA.

UNA "CANZONE" SULLA NASCITA DI UN BAMBINO, CHE NON SI SA COME "CANTARE" CON AMORE ("CHARITAS").

STORIA E METASTORIA: AL TEMPO DI DANTE (E DI "AMLETO"), «L’«ENTRÉE D’ESPAGNE», UNA "CHANSON DE ROLAND ", CON AL CENTRO UN "DUELLO" TEOLOGICO-POLITICO CON FERAGU (CHE "CONTINUA" ANCORA).

- "Questo poema è l’opera di gran lunga più importante dell’epica trecentesca d’Italia in lingua francese.. Vigore creativo e spessore culturale ne fanno un monumento letterario autentico, e molto resta ancora da portare alla luce" (A. Limentani).

"[...] Disse Feragu [a Rolando]: «Se mi dimostrate / in modo chiaro come fece Dio / a far nascere suo figlio in una donna/ con carne umana - e ne spiegate il motivo -, / e come sua madre si mantenen vergine / sia prima, sia dopo averlo partorito, / oggi mi battezzerò al sacro fonte» (Anonimo Padovano, "L’Entrée d’Espagne", Interlinea edizioni, Novara 2021, pp. 138-139).

-

> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "CONTRO IL METODO" (PAUL K. FEYERABEND): UNA #RISATA "ALL’ INFINITO" CON GIACOMO LEOPARDI CONTRO LA FILOSOFIA DELLA "ETA’ DELLE MACCHINE".6 giugno 2025, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, PSICOANALISI, ED EPISTEMOLOGIA: "SÀPERE AUDE!" " (KANT, 1784 - MICHEL FOUCAULT, 1984) E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI (S. FREUD, 1937).

- "CONTRO IL METODO" ("ANARCHISMO METODOLOGICO"). Una nota in #memoria di Paul Feyrabend (1924-1994) a svegliarsi dal #sonno dogmatico, e, un omaggio alla sollecitazione a riflettere (di Ipse dixit):

- "La scienza è molto più vicina al mito di quanto una filosofia scientifica sia disposta ad ammettere. Essa è una fra le molte forme di pensiero che sono state sviluppate dall’uomo, e non necessariamente la migliore. (...)

La scienza è solo uno dei molti strumenti inventati dall’uomo per far fronte al suo ambiente. Essa non è l’unico, non è infallibile ed è diventata troppo potente, troppo aggressiva e troppo pericolosa perché le si possa lasciare la briglia sciolta. (...)

La scienza è solo uno dei molti strumenti inventati dall’uomo per far fronte al suo ambiente. Essa non è l’unico, non è infallibile ed è diventata troppo potente, troppo aggressiva e troppo pericolosa perché le si possa lasciare la briglia sciolta. (...)

La scienza del tardo secolo XX ha rinunciato a tutte le sue pretese filosofiche ed è diventata un’attività economicamente importante, che plasma la mentalità di coloro che la praticano. (...)

La scienza del tardo secolo XX ha rinunciato a tutte le sue pretese filosofiche ed è diventata un’attività economicamente importante, che plasma la mentalità di coloro che la praticano. (...)

La separazione di scienza e non scienza è non soltanto artificiale ma anche dannosa per il progresso della conoscenza. Se desideriamo comprendere la natura, se vogliamo padroneggiare il nostro ambiente fisico, dobbiamo usare tutte le idee, tutti i metodi e non soltanto una piccola scelta di essi.

La separazione di scienza e non scienza è non soltanto artificiale ma anche dannosa per il progresso della conoscenza. Se desideriamo comprendere la natura, se vogliamo padroneggiare il nostro ambiente fisico, dobbiamo usare tutte le idee, tutti i metodi e non soltanto una piccola scelta di essi.

L’affermazione che non c’è conoscenza fuori della scienza − extra scientiam nulla salus − non è altro che un’altra favola, molto conveniente. (...)

L’affermazione che non c’è conoscenza fuori della scienza − extra scientiam nulla salus − non è altro che un’altra favola, molto conveniente. (...)

Una scienza che pretende di possedere l’unico metodo corretto e gli unici risultati accettabili è ideologia." (Paul K. Feyerabend, Contro il metodo, 1975).

Una scienza che pretende di possedere l’unico metodo corretto e gli unici risultati accettabili è ideologia." (Paul K. Feyerabend, Contro il metodo, 1975).

MITO ("#SONNO"), #SCIENZA ("#VEGLIA"), #ARCHEOLOGIA, E #CRITICA DELLA #RAGIONE "PURA, MOLTO PURA"! Come si può dedurre, da quanto detto nella citazione (v. allegato), si tratta #nascere alla propria #libertà, far buon uso della propria "#capacità di #giudizio", e indagare criticamente (kantianamente) "il ruolo del sogno nella storiografia filosofica" (cfr. #Vicente #Serrano, "Il mito dell’inconscio e il trauma moderno", in "L’inconscio. Rivista Italiana di Filosofia e Psicoanalisi", N. 8 - Sogno e Trauma come materiale storiografico", Dicembre 2019, p. 228, Università della Calabria), e, non lasciarsi #ipnotizzare dai "#sogni" dei metafisici "#pastori"dell’#essere, sia dal lato della #metafisica #idealistica sia dal lato della metafisica #materialisica (da #Platone, #Cartesio, #Fichte, #Schelling, #Hegel, a #Heidegger, e a #Lacan)!

- NOTA:

- ARCHEOLOGIA DELLA #TRAGEDIA E #COSMOTEANDRIA #DIVINA E #UMANA: UNA #RISATA "ALL’ #INFINITO" CON #GIACOMO LEOPARDI CONTRO LA #PIRAMIDE DEL "SAPIENTE" (#BOVILLUS, 1510). Un "Sillo", una #parodia #critica dell’#età delle #macchine: "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" (cfr. G. Leopardi, "Operette morali", 1827).

-

> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) --- UNA HAMLETICA QUESTIONE EPOCALE DI RICONOSCIMENTO, DI DUPLICE RICONOSCIMENTO ("ANERKENNUNG").5 giugno 2025, di Federico La Sala

FILOLOGIA CRITICA E #STORIAELETTERATURA: UNA HAMLETICA QUESTIONE EPOCALE DI #RICONOSCIMENTO ("ANERKENNUNG"), UN #AMORE ("CHARITAS") "AL DI LA’ DEL BENE E DEL MALE" (#NIETZSCHE), E UN SEGNAVIA PER UN’ALTRA LETTURA DELLA #DIVINACOMMEDIA....

- «CONFESSO: "SONO UN PECCATORE"». Una nota in omaggio alla "testimonianza" di Emiliano Antonino Morrone.

ALLA LUCE della brillante riflessione e della finale citazione di una frase di #Giovanni Paolo II dall’Enciclica “#Veritatis Splendor” (“La correzione fraterna è un atto di carità, e non può essere separata dalla verità oggettiva del bene morale: ammonire il peccatore è un’opera di misericordia spirituale”), chiarissimo #Emiliano Antonino #Morrone, approfondendo il senso e la portata della sollecitazione sul tema (e, mi sia consentito , in memoria del prof. #GianniVattimo), a mio parere, c’è da mettersi nei panni di #DanteAlighieri e dello stesso #Gesù di #Nazaret e, andando oltre la "#correzionefraterna", riattivare la #memoria e, ringraziando, ri-accogliere la amorosa #correzione materna e paterna (dei #duesoli, dei #due #genitori):

- "[...] Com’io voleva dicer ‘Tu m’appaghe’, /vidimi giunto in su l’altro girone, /sì che tacer mi fer le luci vaghe. // Ivi mi parve in una visione / estatica di sùbito esser tratto, /e vedere in un tempio più persone; // e una donna, in su l’entrar, con atto / dolce di madre dicer: «Figliuol mio / perché hai tu così verso noi fatto? // Ecco, dolenti, lo tuo padre e io /ticercavamo». E come qui si tacque, / ciò che pareva prima, dispario. [...]" (Purg. XV, 83-93).

A questo #punto (seguendo la #linea e tutta la #superficie del problema), è finalmente possibile seguire anche la #buonavolontà di Karol J. #Wojtyla e di Jorge Mario #Bergoglio e, con la collaborazione di #Sigmund #Freud, progettare (nel senso di "#concepire" da parte degli uomini e delle donne della intera umana famiglia) non solo un "ospedale da campo", ma anche una "#raffineria" per uscire dall’ inferno dell’attuale presente storico del #PianetaTerra. E, ovviamente, rileggere la Commedia, la "divina commedia": è "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145), non il caso e la necessità.

- NOTA:

- MEMORIA, #STORIA, E #ANTROPOLOGIA DEL DUPLICE RICONOSCIMENTO: "#MARIA E #GIUSEPPE". MI AUGURO CHE, QUANTO PRIMA IN OMAGGIO E ALLA #LUCE ANCHE DEGLI ULTIMI SFORZI DI #PAPA FRANCESCO E DI QUELLI GIA’ AVVIATI DA #PAPA #LEONEXIV, SULLA BASE DEL #SEGNAVIA DELLA "#MADONNADELBUONCONSIGLIO" ( E DELLE ANTICHE SOLLECITAZIONI DELLE #SIBILLE E DEI #PROFETI), SI GIUNGA FINALMENTE ALLA RICOMPOSIZIONE DEL #PRESEPE, COME DA #INDICAZIONE DI #FRANCESCO DI ASSISI (#GRECCIO, 1223), E, AL #RICONOSCIMENTO DI "GIUSEPPE, #PADRE DEL "#BUONCONSIGLIO" , "RE DI CONTURSI".

MOLTISSIMI AUGURI: BUONA DOMENICA DELL’#ASCENSIONE DI GESU’ E BUON #2GIUGNO, #FESTADELLAREPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL #LAVORO (#MEMORIA DI #SANGIUSEPPE, #PRIMO #MAGGIO). ONORE A #CONTURSITERME E #VIVA L’#ITALIA!

MOLTISSIMI AUGURI: BUONA DOMENICA DELL’#ASCENSIONE DI GESU’ E BUON #2GIUGNO, #FESTADELLAREPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL #LAVORO (#MEMORIA DI #SANGIUSEPPE, #PRIMO #MAGGIO). ONORE A #CONTURSITERME E #VIVA L’#ITALIA!

-

> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- STORIOGRAFIA D’EUROPA: NOTE SUL "VICISTI, GALILAEE" (KEPLERO A #GALILEO, 1611), SU #NICEA (325-2025), E SULLA "COSTITUZIONE" DEL VATICANO ii.26 maggio 2025, di Federico La Sala

STORIA E #STORIOGRAFIA D’#EUROPA: "VICISTI, GALILAEE" (PAROLE DI OMAGGIO DI #KEPLERO A #GALILEO GALILEI, 1611) E L’ANNIVERSARIO COSTANTINIANO DEL #PRIMO CONCILIO DI #NICEA (325-2025).

UNA "RIPRESA" DI UNA "RIFLESSIONE" (2012) A MARGINE DI UNA INTERVISTA SUL "#FATO" E SUL "FATTO" DEL #CONCILIO VATICANO II: IL #MESSAGGIO EVANGELICO E LA #COSTITUZIONE "SACROSANTUM CONCILIUM" NON HANNO NULLA A CHE FARE CON IL "MAGISTERO" della gerarchia cattolico-costantiniana di "#Gesù" come "#Dominus #Iesus" e di Dio come "#ricchezza" (Benedetto XVI, Deus #caritas est, 2006)!

"Bisogna intendersi sul termine sacro: anche l’adorazione del vitello d’oro era sacra!" (Iginio Rogger): Riscoprire l’essenza della Chiesa, intervista a mons. #Iginio #Rogger, a c. di Maria Teresa Pontara Pederiva (“Vita Trentina”, 8 gennaio 2012).

-

> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- ANTROPOLOGIA FILOLOGIA E TEOLOGIA: AL DI LA’ DEL PLATONISMO, UNA "QUARTA NAVIGAZIONE" CON IL "GALILEO".25 maggio 2025, di Federico La Sala

CULTURA E DISAGIO DELLA CIVILTÀ E NELLA SOCIETÀ:

FISICA (COSMOLOGIA), METAFISICA (PLATONISMO), E "QUARTA NAVIGAZIONE" ("DIVINA COMMEDIA") CON IL "GALILEO".

- Alcuni appunti per cercare di non fare #naufragio...

Riprendendo il "discorso" sulle "Tre navigazioni" della tradizione filosofico-scientifica occidentale (si cfr. la breve scheda del prof. Ivano Dionigi, [sull’ Avvenire del 7 marzo 2020), forse, è possibile avanzare qualche ipotesi di #ricerca e di riflessione antropologica su una ignorata "quarta navigazione", che ha visto impegnati molti grandi protagonisti della travagliata storia mediterranea, ed, eventualmente, contribuire ad aprire qualche varco che possa portare fuori da una visione sempre più buia della della vita sul #PianetaTerra...

- TRE NAVIGAZIONI. La traversata del mare della vita, così insegna la riflessione classica, può essere compiuta con due diversi tipi di navigazione: la scienza e la filosofia. La “prima navigazione” è quella in cui gli uomini in mare si affidano alla forza naturale dei venti.

Ma per Platone (Fedone 99 d) a questa navigazione, precaria e occasionale, occorre sostituire la “seconda navigazione” (déuteros ploûs), affidata alla certezza dei remi, che ti soccorrono laddove non spira più il vento: agli occhi del corpo, propri dell’indagine fisica, Platone sostituisce gli occhi dell’anima, che colgono la realtà meta-fisica: è la filosofia che medita sulla vita e sulla morte e nutre la "grande speranza" (megále elpís 114 c-d) della sopravvivenza.

Ma per Platone (Fedone 99 d) a questa navigazione, precaria e occasionale, occorre sostituire la “seconda navigazione” (déuteros ploûs), affidata alla certezza dei remi, che ti soccorrono laddove non spira più il vento: agli occhi del corpo, propri dell’indagine fisica, Platone sostituisce gli occhi dell’anima, che colgono la realtà meta-fisica: è la filosofia che medita sulla vita e sulla morte e nutre la "grande speranza" (megále elpís 114 c-d) della sopravvivenza.

Tuttavia Platone è consapevole che per poter fare il viaggio con maggior sicurezza e su una nave più solida, occorrerebbe affidarsi a un discorso divino (85 d theîos lógos). Ma per salire su quella nave più solida e attingere a questo discorso divino, che Platone ipotizza ma non certifica, bisognerà attendere la rivelazione cristiana, dove, in una sorta di “terza navigazione” (G. Reale) - la navigazione della fede -, soccorre quel «legno della croce di Cristo che ci consente di attraversare il mare di questo secolo» (Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni II 2)." (I. Dionigi).

Tuttavia Platone è consapevole che per poter fare il viaggio con maggior sicurezza e su una nave più solida, occorrerebbe affidarsi a un discorso divino (85 d theîos lógos). Ma per salire su quella nave più solida e attingere a questo discorso divino, che Platone ipotizza ma non certifica, bisognerà attendere la rivelazione cristiana, dove, in una sorta di “terza navigazione” (G. Reale) - la navigazione della fede -, soccorre quel «legno della croce di Cristo che ci consente di attraversare il mare di questo secolo» (Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni II 2)." (I. Dionigi).

A PARTIRE DA SE’, #HAMLETICA-MENTE ("ESSERE, O NON ESSERE"): IL "#GALILEO" (#MESSAGGIOEVANGELICO), LA "DIVINA COMMEDIA" (#DANTEALIGHIERI), E IL "DIALOGO DOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO TOLEMAICO E COPERNICANO" (#GALILEOGALILEI).

SULLA VIA DELLO "SPIRITO PROFETICO" DI GIOACCHINO DA FIORE E, A PARTIRE DALLA "LEZIONE" IN PRIMA PERSONA DI FRANCESCO DI ASSISI, DANTE ALIGHIERI, CON L’AIUTO DI (MARIA, LUCIA, E) "#BEATRICE" E "#VIR_GILIO", REALIZZA IL SUO "VIAGGIO" TERRESTRE E CELESTE, BEN OLTRE LA "#SECONDANAVIGAZIONE" DI PLATONE, E LA "#TERZANAVIGAZIONE" (CON LA #CROCE, IL "LEGNO", LA "NAVE") DI SANT’#AGOSTINO.

Platone, nonostante tutto, è stato chiaro: «Non è possibile se non fare una di queste cose: o apprendere da altri quale sia la verità, o scoprirla da sé medesimi, oppure, se ciò è impossibile accettare, fra i ragionamenti umani, quello migliore e meno facile da confutare, e su quello, come su una zattera, affrontare il rischio della traversata del mare della vita. A meno che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro e con minor rischio, su una più solida nave, cioè affidandosi a una divina rivelazione» ( Platone, "Fedone", 85c-d).

AFFIDANDOSI ALLA "DIVINA RIVELAZIONE" DI #FRANCESCO DI ASSISI: IL SUO "#PRESEPE" (GRECCIO, 1223), UNA NUOVA #ARCA ("UNA PIU’ SOLIDA NAVE"), QUELLA DELLO STESSO "GALILEO", DANTE ALIGHIERI RITROVA SE’ STESSO E LA #SORGENTE DI TUTTE LE SORGENTI ( "L’ AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE") E RI-DIVENTA ANCH’EGLI UN ALTRO "CRISTO". (Sul tema, mi sia lecito, si cfr.: "La FenomenologiadelloSpirito... dei “Due Soli”. Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”).

- NOTE:

- FISICA (#RAGIONE), METAFISICA (#FEDE), #TEOANTROPOLOGIA E #COSMOLOGIA #QUOTIDIANA: "#SÀPEREAUDE!" (#KANT, 1784). Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi. Una breve nota a margine della sua considerazione .....

- ANTROPOLOGIA #FILOLOGIA E #TEOLOGIA: COME IN #CIELO, COSI’ IN #TERRA. CON LA "DIVINA COMMEDIA" E CON LA "#MONARCHIA" DANTE SI PORTA AL DI LA’ DELLA #COSMOTEANDRIA CELESTE E TERRESTRE DELLA #CHIESA PLATONICO-PAOLINA E COSTANTINIANA E AGOSTINIANA (#NICEA, 325-2025). "Sant’Agostino, la presenza assente nel viaggio di Dante. Sant’Agostino, uno dei più importanti padri della Chiesa, non compare mai come personaggio nella Divina Commedia. Viene, al massimo, solo nominato nell’Empireo del Paradiso. Ma la sua filosofia è presente ovunque, come fonte di ispirazione del Sommo poeta [...]" (cfr. Giovanni Fighera, "La Nuova Bussola Quotidiana"", 11_04_2021).

-

> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- COSMOLOGIA ED ECOLOGIA QUOTIDIANA: TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA. Un omaggio ad A. Zichichi e a Claudia Fanti24 maggio 2025, di Federico La Sala

FISICA (#RAGIONE), METAFISICA (#FEDE), #TEOANTROPOLOGIA E #COSMOLOGIA #QUOTIDIANA: "#SÀPERE AUDE!" (#KANT, 1784).

Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi.

Una breve nota a margine della sua seguente considerazione:

Una breve nota a margine della sua seguente considerazione:- "Enrico Fermi fu il più grande galileiano dell’ultimo secolo. E con questo non intendo solo dire che fu un genio della fisica - cosa indiscutibile - ma che incarnò in pieno lo #spirito di Galileo: il #coraggio di pensare in modo nuovo, la lucidità logica e la devozione assoluta alla verità scientifica.

Fermi comprese qualcosa che ancora oggi sfugge a molti: la Cultura non è un ornamento, ma una necessità per la vita quotidiana.

Fermi comprese qualcosa che ancora oggi sfugge a molti: la Cultura non è un ornamento, ma una necessità per la vita quotidiana.

È dalla Cultura - quella vera, fondata sulla conoscenza, sul metodo, sul dubbio costruttivo - che nasce ogni progresso: medico, tecnologico, sociale.

È dalla Cultura - quella vera, fondata sulla conoscenza, sul metodo, sul dubbio costruttivo - che nasce ogni progresso: medico, tecnologico, sociale.

Lui, uomo schivo e rigoroso, visse sulle proprie spalle questa responsabilità.

Lui, uomo schivo e rigoroso, visse sulle proprie spalle questa responsabilità.

Sapeva che fare scienza non è solo risolvere equazioni o scoprire leggi dell’Universo. È aiutare l’#uomo a capire dove si trova, chi è, e come costruire un mondo migliore.

Sapeva che fare scienza non è solo risolvere equazioni o scoprire leggi dell’Universo. È aiutare l’#uomo a capire dove si trova, chi è, e come costruire un mondo migliore.

Fermi non fu solo un Nobel. Fu una #coscienza etica della scienza.

Fermi non fu solo un Nobel. Fu una #coscienza etica della scienza.

E noi, oggi, abbiamo il dovere di tenere viva quella lezione. Perché senza cultura vera, non c’è #libertà vera. " (cfr. Antonino Zichichi, Fbook, 20 maggio 2025).

E noi, oggi, abbiamo il dovere di tenere viva quella lezione. Perché senza cultura vera, non c’è #libertà vera. " (cfr. Antonino Zichichi, Fbook, 20 maggio 2025).

***

CULTURA E #SOCIETÀ : #FERMI TUTTI E TUTTE, E, "CUM GRANO SALIS", SI CERCHI (E CERCHIAMO) DI PENSARCI ANCORA E BENE SUL #GALILEO DI CUI SI STA PARLANDO: "VICISTI, GALILAEE" (#KEPLERO, 1611).

La #rivoluzionecopernicana (contro i profeti della "fine della storia"), a mio parere, è solo iniziata, e, la navigazione nell’#oceanoceleste, con la #nave di #GalileoGalilei, se ha oltrepassato Scilla e Cariddi, non è andata affatto oltre le colonne d’Ercole della #cosmoteandria dell #tragedia.

"DIVINA COMMEDIA" (#Dante Alighieri). Non è meglio continuare a rifletterci? Così #EnnioFlaiano, nella sua “Autobiografia del Blu di Prussia”, scriveva: “L’amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco un verso di Dante che vede oltre il telescopio di Galilei”. Una forte e bella illuminante idea! Non è bene tenerne conto?

- NOTE:

- ARITMETICA E #ANTROPOLOGIA: #IMPARARE A #CONTARE. UNA #HAMLETICA #DOMANDA TEOLOGICO-POLITICA AI MATEMATICI PER USCIRE DALL’#IMMAGINARIO DELLA #TORREDIBABELE. Come "è stata possibile un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#FrancaOngaro #Basaglia)?!? Non è il caso di ripensare i fondamenti?! ...

- STORIA #STORIOGRAFIA E #RICERCA SCIENTIFICA: A NICCOLO’ #COPERNICO (19 febbraio 1473 - #24MAGGIO 1543). ALLA #LUCE DEL SOLE, CONTRO I PROFETI DI #SVENTURA, DOPO #NEWTON, #KANT ED #EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO "NEW TON": "LA #MENTEACCOGLIENTE. TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA" (#ANTONIOPELLICANI EDITORE, ROMA 1991) .... UN GRANDE OMAGGIO AL "FRATE #SOLE" E ALLA "SORA NOSTRA MADRE #TERRA"! UN "INVITO" AD ASCOLTARE E AD ASCOLTAR-SI IL "CANTICO DELLE CREATURE" (E IL "CANTICO DEI CANTICI"): UNA SOLLECITAZIONE #SOLARE PER UN #PIANETATERRA ANCORA IMBOZZOLATO NEL " #BUIO" DELLA SUA CAVERNICOLA "#INTELLIGENZA #ARTIFICIALE" E DELLA SUA "PLATONICA" #MATEMATICA COSMOTEANDRICA. UNA "RICOGNIZIONE" STORICO-FILOSOFICA PER RIPRENDERE IL FILO CON LA PRIMA #RINASCITA" (#ERNESTOBUONAIUTI), "L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" (#DANTE ALIGHIERI, Par. XXXIII, 145), E LA "#RIVOLUZIONE COPERNICANA" NELLA #SCIENZA E NELLA #FILOSOFIA.

- STORIA E #METASTORIA D’#EUROPA: OLTRE L’ANTICA #TRAGEDIA, "LA PRIMA #RINASCITA" E LA "#DIVINA COMMEDIA". Storiograficamente, forse, è ora di #capovolgere, il "tempo" proprio dell’#Umanesimo e del #Rinascimento: per la #società e la #cultura del cosiddetto "#MedioEvo" (così dagli "umanisti"), l’epoca (al contrario) "fu sentita - scrive E. #Gilson - come un’età di innovazione in tutti i sensi della cultura, una #modernità in progresso". A mio parere, a ben vedere, Ernesto Buonaiuti aveva ragione: il formidabile processo della "prima #rinascita" cominciò con #GioacchinodaFiore, #Francesco di Assisi, e #Dante Alighieri. Riprendere il filo...

- COSMOLOGIA ED #ECOLOGIA #QUOTIDIANA: TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA. Per riflettere e approfondire, un libro di #ClaudiaFanti, "A casa nel cosmo. Per una nuova alleanza tra spiritualità e scienza" (#GabrielliEditori, 2025):

- "DESCRIZIONE [...] Con straordinaria chiarezza e competenza riguardo al mondo della scienza, in particolare dell’astrofisica, della fisica contemporanea, della biologia, l’autrice sviluppa il testo attraverso cinque parole dense di significato che iniziano tutte con la lettera “c”: #casa (il nostro pianeta, ma anche, più in generale, l’intero universo di cui siamo parte), #creatività (il nome della storia cosmica), #coscienza (come possibile fondamento della realtà), #conoscenza (compagna inseparabile del mistero) e #connessione (l’interdipendenza di tutto con tutto come “legge morale” dell’universo). [...] “A ottocento anni dalla morte di #sanFrancesco, questo è un libro che riecheggia in pieno il suo insegnamento di amore per tutto il creato. È una revisione moderna del #CanticodelleCreature.” #MaurizioBusso [...]" (cit.)

- "Enrico Fermi fu il più grande galileiano dell’ultimo secolo. E con questo non intendo solo dire che fu un genio della fisica - cosa indiscutibile - ma che incarnò in pieno lo #spirito di Galileo: il #coraggio di pensare in modo nuovo, la lucidità logica e la devozione assoluta alla verità scientifica.

-

>STORIA E LEGGENDA: ALCUNE NOTE A LATO DELLA "TRADIZIONE" DEL TITANISMO E DELLA FIGURA "CRISTOLOGICA" DEL SUPERUOMO COSTANTINIANO (NICEA, 325-2025).21 maggio 2025, di Federico La Sala

LEGGENDA (TEATRO), STORIA (METATEATRO),PSICOLOGIA (METAPSICOLOGIA), E LINGUAGGIO (METALINGUAGGIO):

SHAKESPEARE, "LA #TRAPPOLA DEL #TOPO" ("THE #MOUSETRAP"), E "LA PROFEZIA Di JENNY: LA GATTA DEL TITANIC":*

- Una indicazione per una rilettura dell’#Amleto ("#Hamlet"), più attenta al tema del #tempo uscito "fuori dai cardini", e, insieme, alla connessa "#sublime" e "subliminale" sollecitazione a svegliarsi dal millenario titanico "#letargo" di #Dante Alighieri (Par. XXXIII, 94), a riprendere la #navigazione, e a #cambiarerotta e #vita.

*

"[...] Hai mai sentito parlare di Jenny, la gatta che predisse il naufragio del Titanic? Jenny non era una semplice cacciatrice di topi: diventata mamma a bordo del transatlantico, si dice che abbia intuito il tragico destino della nave. Poco prima della partenza, Jenny portò i suoi gattini a terra, seguita dal fuochista Jim Mulholland, che interpretò il suo comportamento come un segnale di pericolo. La storia di Jenny ci ricorda quanto misteriosi e straordinari possano essere i nostri amici felini. Un misto di leggenda e realtà che continua a stupire! ("Fenomenologia della lingua").

- NOTE:

- TEATRO, #METATEATRO, #COSTRUZIONI NELL’#ANALISI: AMLETO (#HAMLET) E "LE GATTE" E I GATTI ("THE #MOUSETRAPPERS") DI SHAKESPEARE (E SIGMUND FREUD).