PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO E LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI E A BAGNOLI. Una nota di Federico La Sala e la cronaca di Guido Ruotolo sull’accaduto - "La voce di Fiore".

VICO (E KANT), PER LA CRITICA DELLE VERITA’ DOGMATICHE E DELLE CERTEZZE OPINABILI. Una nota introduttiva alla lettura della "Scienza Nuova"

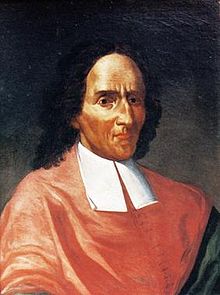

Quando Giambattista Vico, "nel fine dell’anno 1725 diede fuori in Napoli, dalle stampe di Felice Mosca, un libro in dodicesimo di dodici fogli", con il titolo "Principi di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni, per li quali si ritruovano altri principi del diritto naturale delle genti", con un elogio, "l’indirizza alle Università dell’Europa". Per chi non lo ricordasse, siamo già nella fase decisiva della genesi del pensiero illuministico (Kant ha già 21 anni!), nel pieno della "crisi della coscienza europea"(Paul Hazard): nella "età illuminata - come scrive appunto Vico nell’elogio-dedica - in cui nonché le favole e le volgari tradizioni della storia gentilesca ma qualunque più autorità de’ più riputati filosofi alla critica di severa ragione si sottomette" (S.N. 1725).*

Contrariamente a quanto troppo a lungo si è pensato (e questo pesa ancora sulla comprensione della sua opera) Vico non vive fuori dal tempo e dal mondo, e cammina alla grande sulla via aperta da Copernico, Galilei e Cartesio - con i suoi piedi e con la sua testa! Anzi, egli ha lavorato a dare base più ampia e più salda alla rivoluzione scientifica, alla svolta antropologica cartesiana e alla più generale rivoluzione copernicana in filosofia!

Sul piano storico e storiografico, è da dire, Vico ha subito la stessa sorte di Kant: incompreso dagli esponenti e dagli interpreti della tradizione razionalistica e illuministica, è stato ucciso e fagocitato come un ’santo’ della ’preistoria’ della grande "instaurazione" (o, meglio, restaurazione) idealistico-hegeliana. E, così, dai neoidealisti italiani (innanzitutto, Benedetto Croce con "La filosofia di Giambattista Vico", 1911) - ad eccezione di Enzo Paci("Ingens Sylva",1949) - fino a oggi (si cfr. Giambattista Vico, "La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744", Bompiani, Milano 2012, con "saggio introduttivo" e "introduzione" alla S.N. del 1730 e del 1744 di Vincenzo Vitiello), non si è stati ancora né capaci di intendere né di essere giusti affatto nel giudicare la nuova arte critica di Vico né conseguentemente il grande prodotto della sua "mente heroica": la "Scienza Nuova"!

Eppure Vico, proprio nel 1725, parlando di sè in terza persona ("Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo"), lo scrive chiaramente: con la sua "nuova arte critica", "con la fiaccola di tal nuova arte critica", egli scopre "tutt’altre da quelle che sono immaginate finora le origini di quasi tutte le discipline, sieno scienze o arti (...). Scuopre altri princìpi storici della filosofia, e primieramente una metafisica del genere umano, cioè una teologia naturale di tutte le nazioni, con le quali ciascun popolo naturalmente si finse da se stesso i propi dèi per un certo istinto naturale che ha l’uomo della divinità, col cui timore i primi autori delle nazioni si andarono ad unire con certe donne in perpetua compagnia di vita, che fu la prima umana società de’ matrimoni; e si scuopre essere stato lo stesso il gran principio della teologia dei gentili e quello della poesia de’ poeti teologi, che furono i primi nel mondo e quelli di tutta l’umanità gentilesca".

COME E’ POTUTO GIUNGERE A QUESTE SCOPERTE? Qual è il ’segreto’, da dove la ’forza’ della sua "nuova arte critica"? Vico lo premette subito, all’inizio del suo racconto autobiografico e il senso è chiaro: si tratta di uscire da secoli di labirinto segnati dalla "doppiezza" di verità dogmatiche e certezze opinabili e seguire attentamente il principio del "verum ipsum factum".

SCIENZA NUOVA, 1725. "Napoli. Sole: gioia di vivere"(Paul Hazard)! "In quest’opera - scrive lo stesso Vico, con onestà e fierezza - egli ritruova finalmente tutto spiegato quel principio, ch’esso ancor confusamente e non con tutta distinzione aveva inteso nelle sue opere antecedenti". E immediatamente spiega e precisa: "Imperciocché egli appruova una indispensabile necesità, anche umana, di ripetere le prime origini di tal Scienza da’ princìpi della storia sacra, e, per una disperazione dimostrata così da’ filosofi come da’ filologi di ritrovarne i progressi ne’ primi auttori delle nazioni gentili, esso (..) discuopre questa nuova Scienza".

Che cosa sta dicendo Vico? Nient’altro se non come, alla luce del suo principio, e con un "doppio sguardo", ha lavorato criticamente ed è giunto ai suoi risultati: ha tenuto presente - sullo sfondo e parallelamente - i principi della storia sacra (la verità rivelata - della nazione ebraica) e ha lavorato al contempo sulla tradizione delle nazioni gentili (la verità storica - della tradizione greca e romana).

Il risultato qual è stato? Ha ritrovato - come è detto nel titolo dell’opera - altri (diversi da quelli tradizionalmente ritenuti tali) "principi del diritto naturale delle genti" non incompatibili con quelli della tradizione sacra! E, con questo, non solo e soprattutto ha aperto una importante e decisiva via a una ragione nuova, ma anche a un’inedita (critica e cristiana) possibilità di rifondazione del discorso del neoplatonismo cattolico-rinascimentale della conciliazione della tradizione degli Ebrei e della tradizione dei Gentili. Nel solco della linea di Dante, Boccaccio, di Bruno, di Galilei, amico di ebrei ma non dello spinozismo, egli guarda lontano. La “mente eroica” di Vico ha dato il “via!”. La rivoluzione copernicana in filosofia è già iniziata: “Sàpere aude!” (Orazio-Kant). [continua]

Federico La Sala

*

Nota:

Tutte le citazioni riportate nel testo sono riprese dall’opera di Giambattista Vico, Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo (1725-28). Cfr. Giambattista Vico, Opere filosofiche, introd. di Nicola Badaloni, a c. di Paolo Cristofolini, Firenze 1971, p. 35. La dedica della "Scienza Nuova" del 1725 è a p. 170.

Finisce in cenere il simbolo del Rinascimento napoletano anni ’90

Triste corteo di cittadini davanti ai muri perimetrali della Città della Scienza. Fuori dal museo anche i 160 dipendenti e i lavoratori dell’indotto

di Guido Ruotolo

di Guido Ruotolo

INVIATO A NAPOLI *

INVIATO A NAPOLI *

Napoli è in lutto. È un pezzo di città che se ne è andato. In fumo. Un dolore corale questa mattina ha segnato il risveglio dei napoletani. Anche di quei napoletani che non possono partecipare alla mesta visita funeraria. Un corteo dolente dalle prime ore dell’alba ha già portato una folla di cittadini, di abitanti di Bagnoli é non solo sul luogo della tragedia.

E i napoletani emigrati o turisti, per dirla con Massimo Troisi, sono ammutoliti e invadono il web per trasmettere la loro orazione funebre. Un lutto vero. Come se la città stesse piangendo i suoi figli più amati, Totò innanzitutto. Ieri sera, dopo cena. La notizia si è diffusa come un tam tam: la «Città della Scienza» sta prendendo fuoco. Un rogo immane, dense nuvole di fumo nero in uno scenario spettrale, da Blude Runner. La città industriale che fu, dove un tempo c’era la fabbrica, l’acciaieria Italsider, si sta vendicando.

E’ troppo presto per capire, per sapere con certezza chi ha pugnalato ancora una volta Napoli. Giornata da dimenticare. Terribile. Prima la voragine fortunata che non ha fatto vittime, con il crollo, alle prime ore della mattinata, di un’ala di un palazzo della Riviera di Chiaia, poi, a sera tarda l’incendio che sta distruggendo quella Napoli che guardava al futuro.

Erano i primi anni ’90 quando il professore Vittorio Silvestrini e un pugno di illuminati professori e intellettuali diedero vita alla Fondazione Idis, e a quell’intuizione che poi porterà a visitare l’area della «Città della Scienza» più di 350.000 visitatori l’anno. Intere scolaresche.

E quell’esperimento prese il via e si sviluppò di pari passo all’esperienza della giunta Bassolino, eletta nel 1993. La stagione del Rinascimento napoletano sicuramente ha avuto anche in Silvestrini e nella sua Fondazione Idis un punto di riferimento.

Ancora ignote le cause: unica certezza, al momento, è che all’interno della struttura non c’erano persone, grazie anche alla chiusura settimanale del lunedì. I danni sono ingentissimi: sopravvivono solo i muri perimetrali, l’interno dei padiglioni è devastato. Il fronte del fuoco è lungo più di un centinaio di metri, e dal rogo si alza una colonna di fumo visibile da buona parte della città. Sul posto decine di vigili del fuoco, con le forze dell’ordine che hanno chiuso al traffico via Coroglio, di fronte al mare di Bagnoli, dove sorgeva la struttura.

Dei numerosi padiglioni che componevano lo `science center’ solo uno è stato risparmiato dalle fiamme. Le testimonianze riferiscono di una estensione rapidissima dell’incendio, complice la gran presenza di legno e altri materiali infiammabili.

Fuori del museo ci sono quasi tutti i 160 dipendenti, angosciati per il loro futuro occupazionale; gli stessi timori coinvolgono i tanti che lavoravano nell’indotto creato dal museo, giunti in via Coroglio dopo aver appreso dell’incendio. L’area distrutta dalle fiamme è stimata in 10-12 mila metri quadrati, praticamente l’intero centro a eccezione del «teatro delle Nuvole», un corpo separato che ospitava rappresentazioni. Il custode racconta di aver visto una colonna di fumo, e di aver dato subito l’allarme: ma in pochi minuti il fuoco ha divorato i padiglioni dall’interno, diventando indomabile. Sono state ore di sgomento anche per tutti gli abitanti di Bagnoli, che temevano di rimanere intossicati dal fumo denso e nero, poi invece sospinto dal vento verso il mare aperto.

* La Stampa, 05/03/2013

AGGIORNAMENTO:

- SITO DELLA CITTA’ DELLA SCIENZA - NAPOLI

Forum

-

> PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO E LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI E A BAGNOLI. -- CANOVA AL "MANN" E UNIVERSIADE NAPOLI-2019 (di Gennaro Carotenuto).8 giugno 2019, di Federico La Sala

ITALIA.

La mostra di Canova al MANN, grande evento europeo,

chiuderà con oltre 300.000 presenze.

L’Universiade Napoli2019 è il più grande evento sportivo

in Italia dalle Olimpiadi di Torino2006.

Eppure, sui grandi media, nulla accade a Napoli

se non scippi, pizza e sfogliatelle

8 giugno 2919

-

> PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO E LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI -- Pompei, scavi. Gli antichi romani sapevano creare lenti da vista e già pensavano al laser - e al cinema.15 dicembre 2017, di Federico La Sala

Gli antichi romani sapevano creare lenti da vista e già pensavano al laser... e al cinema

- Acciarini a lente romani

di ANDREA CIONCI *

E’ stato spesso negato che gli antichi Romani conoscessero l’uso delle lenti per ingrandire le immagini: innanzitutto sarebbe stato troppo difficile - si è detto - ottenere vetri e cristalli sufficientemente trasparenti. Per giunta, sarebbe stato impossibile molarli con finezza e precisione adeguate.

I ritrovamenti archeologici più recenti, soprattutto quelli provenienti dagli scavi di Pompei, confermano, invece, l’ipotesi opposta. Non solo i romani usavano le lenti per la visione, ma avevano già intuito il loro utilizzo per la creazione di quella che potremmo definire una forma primitiva di laser. Uno straordinario reperto pompeiano, racconta, inoltre anche di una antesignana della diapositiva.

- Lente da vista ritrovata a Pompei

Lenti o amuleti?

Già a Tiro, a Cnosso e ad Al Fayum, in Egitto, erano stati rinvenuti cristalli e vetri lenticolari, poi interpretati come amuleti o come acciarini. Infatti, è da tempo largamente accreditato l’uso che gli antichi romani facevano di sfere di vetro più o meno appiattite per concentrare i raggi del sole e ottenere il fuoco.

Tuttavia, nel 1983, a Creta è stata ritrovata una lente concavo-convessa capace di ingrandire la visione fino a sette volte. Sulla sua superficie sono ancora visibili i microscopici segni di una raffinata lavorazione: la lente era stata molata con grande perizia fino ad ottenere la curvatura desiderata. E’ conservata nel museo di Iraklion insieme ad altre 23 lenti di eccellente fattura.

La tecnologia delle lenti è ancora più antica della civiltà romana come dimostrano i reperti di Cnosso, risalenti addirittura all’età del bronzo, periodo collocato fra il 3.500 il 1200 a.C.

Da Pompei provengono, oltre ai prismi di cristallo, di straordinaria precisione e regolarità (usati per scomporre la luce nei colori dello spettro) anche piccoli vetri più curiosi, rotondi, leggermente convessi, capaci di fornire una immagine nitida e ingrandita. Non sono stati trovati, tuttavia, occhiali veri e propri, con montatura.

- Lente con ritratto rinvenuta a Pompei

Il problema delle fonti

Stranamente, mancano quasi del tutto fonti letterarie che parlino di questi oggetti come strumenti per la visione. E’ stato tramandato da Plinio il Vecchio come l’imperatore Nerone, forse miope, fosse solito assistere ai combattimenti dei gladiatori guardandoli attraverso un grosso smeraldo levigato. E’ però possibile che la pietra preziosa gli servisse da filtro solare, oppure per mitigare la vista del sangue che, pare, gli fosse insopportabile.

Altri interpretano diversamente il passo del grande naturalista romano: Nerone, per riposare la vista dopo le ore passate a osservare i giochi, ogni tanto avrebbe guardato attraverso la pietra verde per ristorare gli occhi. Alla gemma verde, si attribuivano, insieme a molte virtù, anche quella di ristorare la vista. E’ infatti vero che l’occhio umano distingue, preferenzialmente, prima il verde degli altri colori.

- Ritratto di Nerone su Corniola. incisione del I secolo D.C.

Un utilizzo imprescindibile

Lo stesso anello di Carvilio - di cui abbiamo già scritto - utilizza un cristallo di rocca molato a lente per ingrandire un minuscolo busto-ritratto, cesellato nell’oro. Sono proprio i castoni e i sigilli romani montati, spesso, su anelli, a dimostrare l’indispensabile uso di lenti di ingrandimento. Come spiega l’ingegner Flavio Russo, autore di un’intera collana («Tecnhe» ed. Rivista Militare) ) dedicata alla tecnologia degli antichi: «E’ assurdo immaginare l’esecuzione dei microscopici castoni e cammei romani non disponendo di lenti di ingrandimento. Senza contare, inoltre, che l’abilità artistica si conseguiva con l’aumento dell’età, esattamente al contrario dell’acutezza visiva che, con gli anni, diminuisce».

A maggior prova, abbiamo chiesto conferme a un noto artigiano romano, Otello Santucci, incisore in Roma da tre generazioni il quale spiega: «Se è vero che alcuni castoni romani erano abbastanza grossolani e avrebbero potuto essere incisi anche a occhio nudo, ve ne sono molti altri per i quali la minuzia dei dettagli non poteva prescindere dall’uso di una lente».

- Enea curato dal medico

I primi «laser»

Ancora Plinio tramanda come nella medicina romana si utilizzasse la concentrazione dei raggi solari ottenuta grazie alle lenti: «Ho scoperto che tra i medici si crede non esistere miglior sistema di cauterizzare le parti del corpo ferite che impiegando una sfera di cristallo posta in maniera da essere attraversata dai raggi del sole».

La tecnica della cauterizzazione veniva impiegata, in genere, per arrestare le fuoriuscite di sangue, non solo per le ferite in battaglia, ma anche durante gli interventi chirurgici. La combustione dei tessuti portava alla coagulazione delle proteine producendo, così, un effetto emostatico. Si utilizzava, generalmente, un apposito strumento metallico, il cauterio, che veniva arroventato sul fuoco, ma, di certo, l’uso della lente, adatto magari a ferite non troppo estese, provvedeva in modo molto più preciso e, soprattutto, sterile.

- Lente con ritratto rinvenuta negli scavi di Pompei

Pre-cinema romano

Le sorprese non finiscono qui. Ancora da Pompei, proviene un altro reperto straordinario - quanto misconosciuto - per la storia delle tecnologia. Si tratta di un perfetto ellisse lenticolare di cristallo, largo circa 2 cm, montato con due minuscole viti su un supporto di bronzo. Già le viti, di per se stesse, sono un unicum, ma ciò che più affascina è il ritratto di uomo eseguito con maestria sulla superficie trasparente. Disponendovi dietro la fiamma di una candela, oppure una lanterna, secondo Flavio Russo, era possibile proiettare su una parete bianca l’immagine del personaggio raffigurato, secondo lo stesso principio delle moderne diapositive.

Il manufatto romano sarebbe quindi l’antesignano della lanterna magica ufficialmente inventata nel 1645 dal gesuita Athanasius Kircher che, a propria volta, è stato definito il dispositivo di pre-cinema più antico che si conosca.

Le basi tecnologiche

Strano che queste straordinarie conquiste siano poco note al pubblico. Dopotutto, la vastità e la durata dell’Impero romano non potevano essere disgiunte da una capillare organizzazione pratica, e quindi tecnologica. Le fonti letterarie non ci aiutano troppo: nonostante ci siano pervenuti i nomi di pochi famosi sapienti, all’epoca, gli inventori non erano figure professionali riconosciute. Non vi era protezione giuridica per le invenzioni e lo stato romano non ne incoraggiava la diffusione.

Il pensiero platonico, per giunta, tendeva a considerare la tecnica come qualcosa di inferiore. Ancora fino a pochi decenni fa, l’archeologia si limitava a studiare le testimonianze artistiche, religiose e monumentali, tralasciando di indagare su quei manufatti della vita quotidiana che non si riconoscevano a prima vista. Alla fine del ‘900 tuttavia, la specializzazione degli archeologi ha favorito una maggiore attenzione verso gli aspetti tecnologici della civiltà romana, ma molto vi è ancora da scoprire e da studiare.

* La Stampa, 14/12/2017 (ripresa parziale - senza immagini).

-

> PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO E LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI - "L’arte del pizzaiolo napoletano è patrimonio culturale dell’Umanità Unesco". "Vittoria ! Identità enogastronomica italiana sempre più tutelata nel mondo".7 dicembre 2017, di Federico La Sala

VIVA LA PIZZA! L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha premiato così il lungo lavoro del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che nel 2009 aveva iniziato a redigere il dossier di candidatura con il supporto delle Associazioni dei pizzaioli e della Regione Campania, superando i pregiudizi di quanti vedevano in questa antica arte solo un fenomeno commerciale ....

Arte del pizzaiuolo napoletano è patrimonio dell’Unesco

Entra in lista patrimonio dell’umanità, dal Comitato voto unanime

di Redazione ANSA *

"L’arte del pizzaiolo napoletano è patrimonio culturale dell’Umanità Unesco". Lo annuncia il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina su Twitter. "Vittoria! Identità enogastronomica italiana sempre più tutelata nel mondo", sottolinea. Dopo 8 anni di negoziati internazionali, a Jeju, in Corea del Sud, voto unanime del Comitato di governo dell’Unesco per l’unica candidatura italiana, riconoscendo che la creatività alimentare della comunità napoletana è unica al mondo.

Per l’Unesco, si legge nella decisione finale, "il know-how culinario legato alla produzione della pizza, che comprende gesti, canzoni, espressioni visuali, gergo locale, capacità di maneggiare l’impasto della pizza, esibirsi e condividere è un indiscutibile patrimonio culturale. I pizzaioli e i loro ospiti si impegnano in un rito sociale, il cui bancone e il forno fungono da "palcoscenico" durante il processo di produzione della pizza. Ciò si verifica in un’atmosfera conviviale che comporta scambi costanti con gli ospiti. Partendo dai quartieri poveri di Napoli, la tradizione culinaria si è profondamente radicata nella vita quotidiana della comunità. Per molti giovani praticanti, diventare Pizzaiolo rappresenta anche un modo per evitare la marginalità sociale".

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha premiato così il lungo lavoro del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che nel 2009 aveva iniziato a redigere il dossier di candidatura con il supporto delle Associazioni dei pizzaioli e della Regione Campania, superando i pregiudizi di quanti vedevano in questa antica arte solo un fenomeno commerciale e non una delle più alte espressioni identitarie della cultura partenopea. Il dossier della candidatura e la delegazione sono stati coordinati dal professor Pier Luigi Petrillo. Al termine dell’iscrizione della candidatura, l’ambasciatrice italiana all’Unesco, Vincenza Lomonaco, ha ringraziato tutti gli Stati che hanno votato a favore dell’Italia, sottolineando la centralità dell’Italia nel promuovere le tradizioni agroalimentare nel contesto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Subito dopo la proclamazione, in sala è scoppiato un lungo e fragoroso applauso che ha festeggiato il successo italiano a lungo atteso, e molti dei delegati presenti sono venuti ad abbracciare i rappresentanti italiani che nella lunga notte del negoziato finale hanno stretto in mano un cornetto napoletano porta fortuna, rosso come tradizione impone.

Renzi, orgoglio per tradizione e stimolo per futuro - "L’arte del pizzaiolo napoletano riconosciuta come patrimonio Unesco è un simbolo bellissimo di quello che l’Italia è stata. Ma è simbolo anche di ciò che dovremo essere. La cura per la tradizione, la passione per il cibo, la capacità di farsi rappresentare all’estero dai nostri prodotti sono elementi essenziali del nostro futuro". Cosi’ Matteo Renzi su fb. "Andiamo verso un futuro di robot e innovazioni tecnologiche: proprio per questo - scrive il segretario dem - avremo sempre più bisogno di radici, di identità, di qualità, di gusto. Le più grandi catene al mondo di pizza non sono italiane così come pure è straniera la maggioranza dei prodotti che hanno il nome che suona italiano venduti nel mondo. Insomma: nel mondo globalizzato il Made in Italy - anche alimentare - ha tante opportunità davanti. Il riconoscimento alla pizza è un orgoglio per la tradizione ma anche uno stimolo per il futuro. Avanti".

Sul tema, nel sito, si cfr.:

GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN IMPRENDITORE. Che male c’è?! - Materiali sul tema

- "PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!

L’ITALIA (1994-2016), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri

UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema

Federico La Sala

-

> PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA -- A quattro anni esatti dall’incendio doloso, Città della Scienza rinasce, arricchita di due “pezzi” importanti: Corporea, un museo interattivo dedicato al corpo umano, e un planetario 3D.4 marzo 2017, di Federico La Sala

Scienza

A Napoli rinasce la Città della Scienza

Il 4 marzo l’inaugurazione di Corporea, un museo dedicato al corpo umano, e di un nuovo planetario, il più grande d’Italia

di Chiara Palmerini *

A quattro anni esatti dall’incendio doloso che ridusse in cenere il suo cuore, lo science center di livello europeo, Città della Scienza di Napoli rinasce, arricchita di due “pezzi” importanti: Corporea, un museo interattivo dedicato al corpo umano, e un planetario 3D, il più grande e avanzato d’Italia.

L’inaugurazione è prevista il 4 marzo, stesso giorno del rogo del 2013, “una data simbolica per un nuovo inizio”, come ha detto il fisico Vittorio Salvestrini, fondatore e presidente della cittadella dedicata alla scienza e alla sua divulgazione, ospitata nei vecchi edifici industriali di Bagnoli, affacciati sul golfo di Pozzuoli.

Il museo dedicato al corpo umano

La mostra di Corporea, ospitata in un nuovo edificio, si estende su più di 5 mila metri quadrati e su tre livelli, ed è suddivisa in 14 isole tematiche che illustrano apparati e organi del corpo, dai cinque sensi al sistema cardiovascolare, dal sistema riproduttivo a quello scheletrico.

Installazioni, video immersivi e postazioni interattive garantiranno l’interattività tipica di tutti gli science center moderni: si potrà esplorare il corpo dall’interno, viaggiando per le sue cavità, per esempio con un avatar miniaturizzato che scorre dentro le arterie, ascoltare i suoni prodotti dalla digestione, o combattere contro virus e batteri in un videogame sul sistema immunitario.

La conoscenza dedicata al corpo si declinerà anche nei temi dedicati al miglioramento della salute e alla prevenzione delle malattie.

In vari open lab, esperti e ricercatori presenteranno esperimenti sulla salute e sull’organismo, dall’estrazione e sequenziamento del Dna all’effetto degli antibiotici sui batteri.

Nell’area dedicata al sistema riproduttivo e alla sessualità, una zona (vietata ai minori di 11 e ai maggiori di 16) è dedicata agli adolescenti, che possono trovare risposte alle loro domande sulla sessualità.

Il viaggio nel corpo umano si conclude nel cervello, dove due grandi modelli 3D consentono di capire il funzionamento del sistema nervoso centrale e della memoria.

Tutto il percorso di visita, in linea con la vocazione internazionale di Città della Scienza, è illustrato in tre lingue: italiano, inglese e cinese.

Cielo in 3D

Il Planetario, che aprirà ai visitatori il 19 marzo, con un diametro di 20 metri e 120 posti a sedere, è invece una struttura tra le più avanzate in Europa.

Proporrà spettacoli e filmati, dal vivo e registrati, per scoprire il cielo notturno, comprendere la visione delle stelle che avevano gli antichi e quella permessa dai telescopi moderni, seguire il viaggio delle sonde spaziali che hanno esplorato il nostro sistema solare, o gli esperimenti sulla materia oscura e le conoscenze sull’origine e l’evoluzione dell’universo.

Presto inizieranno anche i lavori per ricostruire lo science center distrutto, che dovrebbe essere pronto nel 2020. Nel frattempo Città della Scienza, che anche dopo l’incendio non si è mai fermata completamente, si aspetta di diventare il maggiore polo scientifico museale d’Italia.

* PANORAMA, 1 marzo 2017 (ripresa parziale).

-

> PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO ---NATALE 2016. A Napoli il sindaco accende #’Nalbero’. Un’opera di ingegneria napoletana.9 dicembre 2016, di Federico La Sala

- 2007 - ALLARME: "CAMORRA"!!!, "MAMMASANTISSIMA"!!! CAMBIARE ROTTA!!! PER L’ITALIA, PER NAPOLI, RIPARTIRE DALLE RADICI MODERNE, EU-ANGELICHE E FRANCESCANE - dal "presepe"!!! A tutta NAPOLI e al coraggioso Cardinale SEPE un augurio e una sollecitazione, a camminare insieme sulla strada della civiltà del dialogo e dell’amore. W o ITALY !!!

A Napoli il sindaco accende ’Nalbero’

E’ alto 40 metri, realizzato sul lungomare con circa 35mila tubi

di Redazione ANSA NAPOLI *

- VIDEO Si è acceso N’Albero

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha acceso ’Nalbero’ l’attrazione del Natale 2016 realizzata alla Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo. L’accesso al pubblico comincerà la mattina di sabato 10 e non domani come inizialmente previsto perché alcuni lavori non sono ancora stati completati.

Nalbero, realizzato dalla Italstage di Pasquale Aumenta, è alto 40 metri, è innalzato su 35mila tubi di multirezionale Lahye, materiale arrivato dalla Germania, e alla base ci sono 150 tonnellate di zavorra per aumentare la stabilità e rispondere al vento del lungomare. La struttura è stata realizzata in 18 giorni e resterà ad affacciarsi sul Golfo per 90 giorni pronta ad accogliere napoletani e turisti.

"Nalbero - ha detto Pasquale Aumenta - è un’opera di ingegneria napoletana ed è la dimostrazione che anche a Napoli si possono fare cose belle. È espressione delle nostra capacità ed è un’opera fatta per la città". Secondo i dati riferiti, in media ogni giorno hanno lavorato alla struttura 80 persone con picchi di 250 negli ultimi giorni.

All’interno al piano terra ci sono la galleria commerciale e le esposizioni tra cui ’Vulcano con vista mare’ di Gennaro Regina.

Salendo al primo piano si trova l’area food con un ristorante da 180 posti aperto a pranzo e cena, un bar e un bistrot per soddisfare tutti i gusti e tutti i portafogli. Qui una grande terrazza che si estende su tutti i lati di Nalbero offre panorami mozzafiato del Golfo e della città.

A questi primi due livelli di Nalbero si accede gratuitamente mentre per salire alle sue terrazze panoramiche poste una a 18 metri di altezza e l’altra a 30 metri si dovrà pagare un biglietto.

Il ticket costa 8 euro per gli adulti e 5 euro per minori di 12 anni e over 65. Sono inoltre previste agevolazioni per le famiglie, mentre i bambini al di sotto di un metro di altezza accedono gratuitamente e i disabili con accompagnatore pagano un solo biglietto.

Nalbero nella sua permanenza a Napoli sarà anche un contenitore interattivo con attività laboratoriali, esposizioni e forme di intrattenimento per tutti i gusti. Sinergie, solo per citarne alcune, sono state strette con il Santobono-Pausillipon, con Città della Scienza, con Emergency e la Croce Rossa Italiana.

Nalbero ospiterà anche l’incursione artistica del collettivo Scu8. Inoltre con l’acquisto di un biglietto a prezzo pieno sarà possibile l’accesso a scelta tra il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, la Galleria Borbonica, le Catacombe di San Gennaro e viceversa. Ad accompagnare i visitatori ci sarà la musica di radio Kiss Kiss

-

> PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO - #UNINA. La Federico II compie 792 anni... Vico, Newton, e la prima cattedra di Astronomia in Italia (di Luca Tesone).2 giugno 2016, di Federico La Sala

Università in festa: la Federico II compie 792 anni

di Mariagiovanna Capone *

Settecentonovantadue anni e non sentirli affatto. L’Università Federico II festeggia il suo genetliaco con modernità strizzando l’occhio al passato e puntando lo sguardo con ottimismo verso il futuro. Il 5 giugno 1224 fu fondato dall’Imperatore Federico II il più grande Ateneo del meridione e da allora i successi sono stati straordinari. Per il secondo anno, il rettore Gaetano Manfredi e il prorettore Arturo De Vivo hanno messo a punto un cartellone di eventi per dare il «Buon Compleanno Federico II» e aprendo gli spazi solitamente dedicati allo studio e alla ricerca, alla cittadinanza. Saranno aperti e accessibili gratuitamente (dalle 9 alle 13.30) l’Orto Botanico e il centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche (4 giugno), il real Museo Mineralogico (6 giugno), il Museo di Antropologia (7 giugno), il Museo Zoologico (8 giugno) e il Museo di Paleontologia (10 giugno).

I festeggiamenti principali per il 792esimo compleanno dell’Ateneo sono slittati al 10 giugno per via delle elezioni amministrative e si concentreranno tra l’Aula Pessina (ore 15) dove saranno premiati gli studenti meritevoli dell’anno accademico in corso, «un modo per regalargli la giusta gratificazione per l’impegno profuso, che sia anche di buon auspicio per il loro futuro professionale», spiega Manfredi. Con rettore e prorettore anche i presidenti dei vari istituti federiciani da cui provengono i vincitori: Luigi Califano della Scuola di Medicina e Chirurgia, Lucio De Giovanni della Scuola delle Scienze Umane e Sociali, Piero Salatino della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Matteo Lorito della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria.

Alle 16.30 ci si sposterà nell’Aula Magna Storica per premiare stavolta i laureati illustri, coloro che hanno contribuito con le loro capacità e talenti a migliorare il Paese. Il geniale e poliedrico Renzo Arbore laureato alla Federico II in Giurisprudenza, il talentuoso drammaturgo Enzo Moscato laureato in Filosofia, e poi la storica dell’arte Paola D’Agostino da circa un anno direttrice del Museo nazionale del Bargello di Firenze, Riccardo Monti attuale presidente dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane laureato in Economia e Commercio, il procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli che sta provando a salvare la biblioteca dei Girolamini, e il Paolo Sassone Corsi che attualmente dirige il Centro per l’Epigenetica e il Metabolismo della University of California da dove sta contribuendo a studi sulla lotta al cancro.

Dopo la premiazione dei laureati illustri ci si sposterà sullo scalone della Minerva per un intervento musicale del Coro Polifonico Universitario Federico II e in piazza del Gesù per la festa vera e propria con cui l’Ateneo risentirà il calore e l’affetto della cittadinanza dopo il successo dello scorso anno. Ad aprire la serata sarà Mariano Rigillo cui è affidata la lettura di un monologo inedito di Maurizio De Giovanni sul fondatore dell’Università. In occasione dei 40 anni della Gatta Cenerentola, Peppe Barra si esibirà in concerto insieme alla sua band, anticipato dalla lettura di un messaggio del maestro Roberto De Simone. In chiusura di serata Francesco Di Bella in concerto.

Ricche proposte culturali e artistiche, a cominciare dal Fru16, decima edizione del Festival delle Radio Universitarie Italiane ospitato nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo che farà da preludio dal 3 al 5 giugno alla giornata clou. Il Festival porterà a Napoli rappresentanti delle comunità studentesche di quasi tutti gli Atenei italiani che hanno una radio e sono previsti oltre 200 partecipanti di almeno 26 radio.

* Il Mattino, Mercoledì 1 Giugno 2016

- UNIVERSITA’ DI NAPOLI "FEDERICO II"...

Nel 1725, Giambattista Vico spedisce a Newton la sua prima "Scienza Nuova".

Nel 1725, Giambattista Vico spedisce a Newton la sua prima "Scienza Nuova".

Nel 1735 creazione della prima cattedra in Astronomia (ricoperta dal matematico Pietro Di Martino) in Italia e nel 1754 della prima cattedra di Economia(tenuta da Antonio Genovesi ...

Nel 1735 creazione della prima cattedra in Astronomia (ricoperta dal matematico Pietro Di Martino) in Italia e nel 1754 della prima cattedra di Economia(tenuta da Antonio Genovesi ...

La Federico II compie 792 anni: la storia della prima Università pubblica al mondo

di Luca Tesone *

Fondata il 5 giugno del 1224, l’Università Federico II si appresta a compiere ben 792 anni! Una vera e propria festa è stata organizzata dal rettore Gaetano Manfredi, e dal prorettore Arturo De Vivo. Per tutti i cittadini sarà possibile infatti visitare gratuitamente (dalle 9 alle 13.30) l’Orto Botanico e il centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche (4 giugno), il real Museo Mineralogico (6 giugno), il Museo di Antropologia (7 giugno), il Museo Zoologico (8 giugno) e il Museo di Paleontologia (10 giugno). Festeggiamenti che poi proseguiranno il 10 giugno, a causa delle imminenti elezioni comunali.

La storia di questa importantissima università ha inizio con quella del suo fondatore, Federico II appunto. L’imperatore che, nelle sue mani, deteneva i poteri del Regno di Sicilia e dell’Impero germanico. Una personalità spiccatamente mecenatesca come la sua non poteva che fondare la prima università laica e statale degli studi del mondo Occidentale. La scelta cadde su Napoli e non su Palermo (che era la capitale del regno) perché era più facile da raggiungere, sia via terra che via mare. Inoltre, essendo una delle città più ricche e grandi del regno, poteva più facilmente offrire alloggi agli studenti.

In oltre 700 anni di storia, la Federico II ha avuto molti alti e bassi. In particolare, nel Seicento si registra il periodo di maggior decadenza dell’istituto. Solo a partite dal secolo successivo, con l’intervento delle dinastie degli Asburgo prima, e dei Borbone poi, l’ateneo riuscì a riprendersi: creazione nel 1735 della prima cattedra in Astronomia in Italia e nel 1754 della prima cattedra di Economia. Senza dimenticare la presenza di personalità che hanno fatto la storia, e che hanno insegnato proprio alla Federico II, come il filosofo Giambattista Vico.

In seguito al ventennio fascista, la Federico II divenne il secondo ateneo più importante d’Italia per numero di iscritti, dopo la Sapienza di Roma. In questi anni, vissuti anch’essi tra alti e bassi, non sono mancati importanti riconoscimenti. La facoltà di Ingegneria, ad esempio, è stata riconosciuta come la migliore d’Italia. Importanti traguardi raggiunti anche nell’ambito della ricerca scientifica, come la cura per la schizofrenia. Più recente, invece, la costruzione della prima trave al mondo attraverso l’uso della stampante 3D. Un traguardo raggiunto anche grazie al lavoro dei ricercatori del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura della Federico II.

Insomma, una storia densissima di traguardi e primati, che rendono la Federico II la più importante università d’Italia ed una delle più importanti al mondo. Non resta quindi che augurarle, anche noi, buon compleanno!

* Vesuvio-on-line, 01 giugno 2016 (ripresa parziale).

- UNIVERSITA’ DI NAPOLI "FEDERICO II"...

-

> PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO --- Il "Viaggio alla Luna" ideato a Napoli 8 anni prima di Verne: ritrovato il testo di Ernesto Capocci (di G. Caprara)3 gennaio 2016, di Federico La Sala

Il viaggio sulla Luna ideato a Napoli 8 anni prima di Verne

Creduto perso, il testo è stato ritrovato

di Giovanni Caprara (Corriere della Sera, La Lettura, 03.01.2016)

La Luna da sempre ha portato in volo la fantasia di illustri scrittori e scienziati: Luciano di Samosata nel II secolo a.C. e Dante Alighieri, Ludovico Ariosto e Giovanni Keplero e Cyrano de Bergerac. Ma è nella prima metà dell’Ottocento, nel vento del positivismo filosofico e dello sviluppo tecnologico legato alla rivoluzione industriale, che alcuni sognatori del satellite naturale della Terra iniziano a immaginare i viaggi con le innovazioni necessarie per raggiungerlo.

A Napoli dirigeva dal 1833 l’osservatorio di Capodimonte Ernesto Capocci principe di Belmonte, astronomo di buona cultura letteraria, educato alla scienza delle stelle dallo zio Federico Zuccari che lo aveva preceduto alla guida della Specola partenopea. Capocci nel 1857 scrisse un libricino dal titolo Viaggio alla Luna - Anno 2057: la prima donna nello spazio stampato dalla tipografia di Teodoro Cottrau.

Della pubblicazione e della curiosa storia si persero però le tracce tanto che il Dizionario biografico degli italiani lo indica come disperso. È stato soltanto per caso, durante una consultazione, che nella «Busta A 260/11» della Biblioteca nazionale di Bari è comparsa una copia del volumetto che oggi secondo il Catalogo del servizio bibliotecario nazionale è l’unica autentica sopravvissuta. Sulla copertina è impressa la scritta «Dono Cotugno» per ricordare che proveniva da Raffaele Cotugno, nipote dell’illustre medico pugliese settecentesco Domenico Cotugno.

Il ritrovamento e la sua lettura hanno destato interesse per alcuni aspetti del racconto che si ritrovano anche nel famoso romanzo Dalla Terra alla Luna di Jules Verne pubblicato otto anni dopo. Verne conosceva quel testo? Lo aveva letto? Sono proprio questi elementi a suscitare la domanda se non ci fosse stato qualche misterioso filo capace di collegare le due storie e i loro autori.

Il Viaggio alla Luna di Capocci è una sorta di lunga lettera-resoconto inviata da Urania, protagonista della traversata cosmica assieme ad Arturo, il pilota dell’astronave «astronomo artigliere». Con loro viaggia un equipaggio di sei uomini «eterizzati», cioè addormentati con l’etere, durante gli otto giorni del volo. Così non avevano bisogno di mangiare e bere riducendo le riserve nel poco spazio della navicella «ingombro di cronometri, anemometri, termometri, bussole, cannocchiale ecc.». Il ricorso all’eterizzazione è curioso perché anticipa l’idea di ibernare gli astronauti nelle future, lunghe esplorazioni interplanetarie.

Ma l’idea che avvicina di più Capocci a Verne è il ricorso al cannone per proiettare la navicella verso l’obiettivo. Lo colloca nelle profondità di un vulcano spento sulle Ande per proteggere in questo modo la navicella dai disturbi atmosferici incontrati nelle prime fasi del decollo. Urania è affascinata dalle nuove tecnologie e sottolinea, ad esempio, «il più grande trionfo della meccanica moderna» rappresentato dalla gomena che unisce il proiettile sparato dal «gran mortaio» alla capsula abitata trascinandola nello spazio vantando doti di «leggerezza, elasticità e forza onde reggere all’immenso impulso» fino a imprimere «una velocità incredibile».

L’impresa è organizzata dalla Compagnia della Luna che molto assomiglia al Gun Club di Baltimora di Verne. Durante il viaggio la navicella «fornita di grandi lastre di cristallo trasparentissimo» permette una stupefacente visione e il racconto, ricco di emozioni, potrebbe essere quello pronunciato dai nostri astronauti. Tra ironie, parole di soddisfazione e qualche inquietudine, Urania arriva sulla Luna descritta nelle sue meraviglie con grande dettaglio. La discesa dell’astronave è aiutata da un paracadute e lo sbarco, dopo il risveglio degli eterizzati, è salutato dagli applausi di una quarantina di esploratori. Erano giunti in precedenti missioni e nelle lande deserte, tra montagne ricoperte di muschi e licheni, avevano insediato in oasi rigogliose le loro colonie. Ernesto Capocci era un esperto di comete e aveva collaborato alla compilazione di una nuova mappa celeste coordinata dall’Accademia di Berlino. Nel 1836 compì un viaggio scientifico in Europa soggiornando a Parigi, Londra e Bruxelles. Ma è soprattutto nella capitale francese che stringe buoni rapporti con François Arago, astronomo dell’Osservatorio nazionale francese e famoso, oltre che per i suoi contributi scientifici, per l’opera di divulgazione con i libri di Astronomie populaire.

Arago e il fratello, esploratore, erano per Verne grandi amici e fonte preziosa di argomenti. Altrettanto intenso si sviluppa il rapporto di Capocci con Arago, del quale traduce e commenta Lezioni di astronomia professate nell’osservatorio di Parigi . «L’astronomo francese - nota Massimo Della Valle, direttore dell’osservatorio di Capodimonte e appassionato storico dell’astronomia - era certamente a conoscenza del libro dell’amico napoletano e non è difficile immaginare che ne abbia parlato con Verne. Non esistono finora prove che il grande romanziere della fantascienza ne abbia poi tenuto conto nell’ideazione della sua celebre opera, ma non si può certo escludere data la stretta coincidenza di alcune idee».

Ernesto Capocci amava scrivere ed era autore di numerose opere di divulgazione scientifica (compresa l’illustrazione della Divina commedia dal punto di vista astronomico) e pure di romanzi storici tradotti a Parigi. Ma rimane anche uno dei primi autori della fantascienza italiana e il suo Viaggio alla Luna è ora meritatamente ristampato da LB Edizioni di Bari.

-

> UN OMAGGIO A VICO E LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI E A BAGNOLI. --- Ricominciare dalla Città della Scienza (di Marco Cattaneo)5 marzo 2013, di Federico La Sala

Ricominciare dalla Città della Scienza

di Marco Cattaneo *

Sono più di due ore ormai che fisso sgomento le foto sempre più ravvicinate, sempre più desolate di ciò che rimane della Città della Scienza di Napoli. E ancora adesso continuo disperatamente a cliccare sul link di google per rimandarvi al sito, ma deve essere andato in fiamme anche il server.

Erano le 23 quando ho visto di sfuggita la prima notizia, che annunciava l’apocalisse nelle 140 battute di un tweet. Erano appena uscite le prime agenzie. Luigi Amodio, direttore della Città della Scienza, era quasi senza parole al telefono, mentre osservava un simbolo della speranza di riscatto di Napoli andare in fumo sotto i suoi occhi. Perché Luigi abita a pochi passi da lì, e ci ha messo cinque minuti ad arrivare quando, intorno alle 22, le fiamme hanno avvolto in un amen i capannoni dell’ex complesso Italsider di Bagnoli dove sorgeva uno dei più visionari poli museali italiani.

Non ho nemmeno le parole per raccontarla, Città della Scienza, per ricordare la pazza idea di Vittorio Silvestrini che prese forma dai successi di “Futuro Remoto”, l’ormai classica rassegna scientifica che ebbe inizio alla Mostra d’Oltremare un quarto di secolo fa. Per rievocare tutte le iniziative, l’impegno, la passione che l’hanno animata in questi quindici anni.

E d’altra parte non ho voglia di scivolare nella retorica, perché Città della Scienza era una speranza solida, mattone su mattone, un’impresa titanica e coraggiosa. Tra i drammi e le contraddizioni di Napoli, persino nella nefasta stagione della monnezza Città della Scienza era un monumento a ciò che si può essere, a un futuro che si alimenti di conoscenza, di iniziativa, di volontà.

Clicco ancora, ma nulla, il server di Città della Scienza se n’è andato nel rogo, ed è come se il fuoco potesse paradossalmente cancellare anche la memoria che abbiamo delle cose.

Allora ve la lascio così, in tutto il suo splendore. Perché non ho più nemmeno la forza di spendere lacrime per questo disgraziato paese. E mi tuffo già da adesso nella speranza rabbiosa che con l’impegno di tutti la si possa restituire a Napoli e a tutto il paese. Perché sarebbe un crimine non investire tutte le nostre forze per ricostruirla. Anzi, pensateci bene. Si potrebbe proprio ricominciare anche da qui, dalla Città della Scienza, a ricostruire il futuro.

P.S. Questa mattina sul profilo Facebook di Città della Scienza è stato pubblicato il numero di conto corrente per contribuire alla ricostruzione di Città della Scienza. Riporto testualmente: Per contribuire alla ricostruzione di Città della Scienza è disponibile il conto corrente, intestato a Fondazione Idis Città della Scienza - IBAN IT41X0101003497100000003256 - causale Ricostruire Città della Scienza.

* Made in Italy di Marco Cattaneo 5 marzo2013

-

> LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI E A BAGNOLI. --- Il rogo della Città della scienza sfregio criminale. Così la camorra vuole cementificare Bagnoli (di Roberto Saviano)6 marzo 2013, di Federico La Sala

Il rogo della Città della scienza sfregio criminale a Napoli dove nulla può sopravvivere

Così la camorra vuole cementificare Bagnoli

di Roberto Saviano (la Repubblica, 06.03.2013)

BAGNOLI è ai piedi della collina di Posillipo, sente l’alito della meravigliosa isola di Nisida, luogo incantevole, paradiso naturale che nessuno è riuscito a violare, nemmeno l’acciaieria - o piuttosto ciò che ne resta - che sembra ormai armonizzarsi al territorio, come archeologia industriale. Aver finora miracolosamente salvato questa zona dalla speculazione edilizia permette anche di poter leggere, attraverso Bagnoli, i capitoli dell’avventura napoletana: i sogni della città e le sue maledizioni, l’idea e il suo fallimento. Bagnoli, Italsider, Città della scienza: territorio chiave per capire il Mezzogiorno.

L’Italsider era stato il sogno di riscatto, l’idea che attraverso l’industrializzazione si potesse rilanciare il sud Italia, emanciparlo, costruire una classe operaia che acquisisse consapevolezza politica. Così un luogo meraviglioso venne trasformato in un’immensa fabbrica. L’acciaio ha bisogno di stare vicino al mare, e questa lingua di terra con il fuoco ci ha sempre avuto a che fare: con il fuoco degli altiforni. Il fuoco rovente della lega inattaccabile: l’acciaio.

Ma Bagnoli per le nuove generazioni non è l’Italsider: è il contrario. È un’area da salvare anche dai fallimenti di una sinistra finita sotto le macerie del muro di Berlino. È riappropriarsi di un territorio che secondo la storia recente di quei luoghi aveva enormi probabilità di diventare terra di conquista del cemento. Il sogno della Città della scienza sembrava essere stato realizzato perché la sua costruzione aveva sottratto quell’area alla speculazione edilizia. Lì, per la prima volta, avevo ascoltato il suono di una dinamite diversa che doveva servire a far saltare le ciminiere e non a uccidere persone oppure a distruggere i negozi di chi non si piegava al racket.

La riconversione di quell’area sembrò davvero cambiare tutto. C’è un libro che ha raccontato questa epica del lavoro come redenzione, divenuta poi tentativo di salvare quel territorio: “La dismissione”, di Ermanno Rea. Il protagonista, Vincenzo Buonocore, è un ex operaio dell’Italsider che ha creduto nel lavoro e ha creduto nella «bellezza » di quel luogo convertito da gioiello naturalistico in acciaieria. E dinanzi alle fiamme ho pensato proprio agli ex operai dell’Italsider e a tutti coloro che avevano creduto prima nell’industria e poi nella cultura come leve per emancipare questa terra dal sottosviluppo e dal crimine. E ne sono rimasti delusi.

Un territorio che è riuscito a sopravvivere all’acciaio, alla speculazione politica, resistendo a quella edilizia, una terra che aveva costituito nella mia adolescenza il sogno realizzato di un Mezzogiorno completamente diverso da quello che avevano vissuto le generazioni precedenti, il sogno di vedere un luogo dove i bambini potevano stare vicino al mare e studiare la fisica, dove potevano giocare imparando le scienze, cosa che avevo visto fare solo in Germania. Era davvero un segno di speranza concretissima e ci aveva dato anche la percezione che una volta adulti ci saremmo realizzati non lontano dalla nostra terra. Così non è stato. Ma di quel sogno era rimasto almeno lei, la Città della scienza. Il suo museo.

Città della scienza non è però stata soltanto bellezza, un luogo dove la scienza diveniva vita. Città della scienza doveva resistere anche alle manate della politica, perché era diventata un succulento boccone delle clientele. Dall’arte alla musica tutto doveva passare sempre attraverso il filtro della politica che era per forza di cose legata ad Antonio Bassolino. Spessissimo quindi la macchina di Città della scienza è stata utilizzata come un’estensione del potere politico, e quindi scambi di favori, posti e lavoro, voti.

Di tutto questo è stata vittima e di questo centinaia di persone sono testimoni. La prima grande tragedia che ha vissuto Città della scienza è stata politica e ha coinciso con il passaggio da una politica riformista e realmente meridionalista, come provava a essere quella del primo Bassolino, alla seconda terribile parte della politica bassoliniana fatta di corporazioni, potere, scambio, sprechi.

Chi sia stato a darle fuoco solo le inchieste potranno dimostrarlo: ma certo era facile accedervi, era un luogo labirintico probabilmente difficile da monitorare. È ovvio il sospetto che possano essere state le organizzazioni criminali: la camorra ha innanzitutto un interesse nella bonifica dei territori contaminati dall’amianto a Bagnoli, l’area Eternit. Ma la camorra non ha da guadagnarci nulla direttamente, se non l’affronto, il gesto simbolico. Lì non si può realizzare il suo sogno, costruire condomini di lusso. Almeno per ora.

E allora chi è stato? Le organizzazioni criminali? Qualcuno che voleva incassare soldi delle assicurazioni e così trovare soluzione ai debiti? Ci sono anche ipotesi ancora più impervie. All’interno di Città della scienza vi era la possibilità da qualche anno di aiutare piccole imprese nella fase di start up, di poter prendere in affitto a canoni vantaggiosi alcuni locali. Tra queste la SSRI (acronimo di Sicurezza Sistemi Reti Informatiche) un’azienda che si occupa anche di prestare consulenza alla Procura della Repubblica di Napoli. Lavoro che implica la possibilità di custodire presso il proprio ufficio e quindi presso Città della scienza, memorie fisiche sottoposte a sequestro per lo svolgimento di indagini? Qualcuno voleva forse distruggere prove? Per ora tutte queste sono solo ipotesi frutto di rabbia mentre si è asfissiati dal senso d’impotenza ben più soffocante dei fumi di ieri notte.

La verità è che Città della scienza inizia a bruciare prima di questo rogo, inizia a bruciare quando non viene portata avanti la bonifica di tutta l’area. Inizia a bruciare quando la pressione politica non la fa crescere, non le permette il necessario sviluppo e la lascia incompiuta, come un bel sogno interrotto a metà. Spero che questa cenere sia elemento per ricostruire, per ricostruire meglio. Per ricostruire una città su cui nessuno può mettere le mani.

Spero insomma che questa città perennemente ferita a morte, trovi ancora una volta la forza di rialzarsi. Ma per farlo questa volta deve davvero chiudere con il suo passato più recente, con uomini, con poteri, con aziende, figli di quella riforma diventati poi tiranni di un territorio. E allo stesso tempo deve trovare un nuovo corso non fatto di proclami ma costruito nella difficile e certosina concretezza che non porta a soluzione immediate ma a percorsi lungimiranti il cui inizio, però, non può che partire oggi. Napoli lo merita, i napoletani hanno i talenti per farlo. Sotto la cenere sta la brace ardente.

-