RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. Sul tema, la prefazione di Fulvio Papi e parte della premessa del lavoro di Federico La Sala

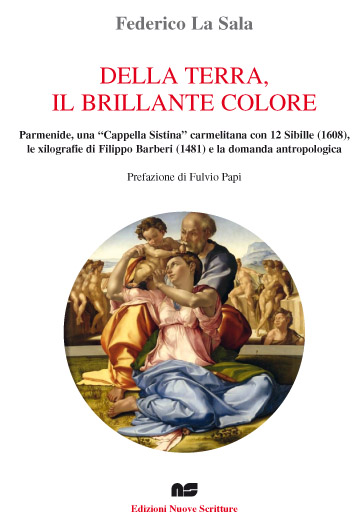

- TONDO DONI. Attenzione: nella cornice "raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti" (Galleria degli Uffizi)? Ma, per Michelangelo, non sono due profeti e due sibille?!

- [...] La pittura disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale che colloca la filosofia e la teologia pagana in sequenza con il Cristianesimo. Ne deriva un’immagine del mondo come presenza divina nella quale abita l’uomo cóme unità di corpo e anima.

Tuttavia questa grande sinfonia della sacralità del mondo conduce con sé l’esclusione della donna dal sacro: essa può essere solo portatrice di sacralità. Questa esclusione limita la tradizione e riapre

la domanda filosofica con l’estremo Kant della Logica: che cosa è l’uomo? Rispondere a questa domanda, interpretando quello che vuole dire l’autore, significa sottrarci alla nóstra carenza

di futuro. Concetto, merce, e definizione della vita sono tre linee che consumano un’unica perdita fatale [...]

Tuttavia questa grande sinfonia della sacralità del mondo conduce con sé l’esclusione della donna dal sacro: essa può essere solo portatrice di sacralità. Questa esclusione limita la tradizione e riapre

la domanda filosofica con l’estremo Kant della Logica: che cosa è l’uomo? Rispondere a questa domanda, interpretando quello che vuole dire l’autore, significa sottrarci alla nóstra carenza

di futuro. Concetto, merce, e definizione della vita sono tre linee che consumano un’unica perdita fatale [...]

- In fondo, in pdf, un pieghevole sulla Chiesa del Carmine di Contursi Terme (Salerno).

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- PIANETA TERRA TRAGEDIA E APOLLO 11. Il "nodo di Ercole", il rapporto caverna-Socrate, ancora non sciolto. Con Neil Armstrong e Buzz Aldrin "abbiamo" messo piede sulla Luna, ma sulla Terra "le regole del gioco" sono quelle di una "polis" edipica cosmoteandrica-mente organizzata.

Federico La Sala,

DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Note sul "Poema" rinascimentale di un ignoto Parmenide carmelitano (ritrovato a Contursi Terme nel 1989),

Prefazione di Fulvio Papi,

Edizioni Ripostes, Salerno-Roma 1996

SCHEMA NARRATIVO DELLE IMMAGINI, ALL’INTERNO DELLA CHIESA DI MARIA SS. DEL CARMINE - CONTURSI TERME (SALERNO):

Entrando, e avanzando verso l’altare

a Sx:

a Sx:

1. Sibilla PERSICA, 2. Sibilla LIBICA, 3. Sibilla DELFICA, 4. Sibilla CUMEA [CHIMICA], 5. Sibilla ERITREA, 6. Sibilla [SAMIA]

a Dx:

a Dx:

12. Sibilla EGIPTIA, 11. Sibilla E[V]ROPEA, 10. Sibilla TIBURTINA, 9. Sibilla FRIGGIA, 8. Sibilla LESPONTICA, 7 Sibilla CUMANA

In alto, dietro e sopra l’altare, una Pala del 1608 di Jacopo de Antora, con - sotto a sx, - il Profeta Elia, - e a dx, il profeta Giovanni Battista, in alto, sulla nuvola, - Maria con il Bambino, e alle loro spalle, - le colline del Carmelo, con chiese e grotte. Nella cupola dell’abside, infine, il Paradiso, realizzato dai pittori Innocenzo Gentile e Carmine de Matina.

PREFAZIONE

di Fulvio Papi

Con una immagine non inappropriata, si potrebbe dire che questo libro è una breve composizione sinfonica dove l’autore preleva temi dalla tradizione musicale che orchestra come preludi indispensabili all’apparizione del proprio tema. Nella dimensione letteraria si può dire che è un libro di citazioni dove anche la scrittura dell’autore vi compare come citazione che, più che dire, annuncia. L’insieme, ovviamente, non ha 1e tracce dell’esposizione legale e paterna, ma cerca la risonanza e la suggestione che il lettore deve accogliere come parola che tenta quasi una religiosa seduzione. Tutto questo è conseguenza coerente di una delle possibili strade che si possono prendere dopo il sospetto intorno alle architetture filosofiche che rappresentano con la spada tagliente del concetto una qualsiasi forma dell’essere.

Nel caso di La Sala il pensiero (e questo è il tema saliente del suo lavoro precedente, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica [Antonio Pellicani Editore, Roma 1991]), non deve istituire il giudizio come conseguenza della trasfigurazione simbolica del mondo, ma accogliere nel profondo 1a dimensione terrestre e sensibile della vita. Una voce, avevo pensato leggendo quel libro, che viene da un Nietzsche senza la volontà di potenza, declinato su quel "femminile" che è stato uno degli elementi di riflessione su un "vuoto" strutturale della nostra tradizione.

E ora, in breve, qualche cenno sul nuovo viaggio testuale. Il luogo di inizio è nella chiesetta di S. Maria del Carmine, a Contursi, dove, a causa di recenti restauri, viene scoperto un poema pittorico (tempera su muro) di un ignoto carmelitano dell’inizio del ‘600. Il testo raffigura le Sibille che annunciano al mondo pagano la prossima nascita del cristianesimo.

Le Sibille di Contursi hanno parentele più celebri nella Cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel Tempio Malatestiano di Rimini, nella Cappella Sistina di Michelangelo. La pittura disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale che colloca la filosofia e la teologia pagana in sequenza con il Cristianesimo. Ne deriva un’immagine del mondo come presenza divina nella quale abita l’uomo come unità di corpo e anima.

Tuttavia questa grande sinfonia della sacralità del mondo conduce con sé l’esclusione della donna dal sacro: essa può essere solo portatrice di sacralità. Questa esclusione limita la tradizione e riapre la domanda filosofica con l’estremo Kant della Logica: che cosa è l’uomo? Rispondere a questa domanda, interpretando quello che vuole dire l’autore, significa sottrarci alla nóstra carenza di futuro. Concetto, merce, e definizione della vita sono tre linee che consumano un’unica perdita fatale.

La Sala, con una mossa certamente ad effetto e piena di provocazione, dice: "guardiamo il nostro ombelico", rîconosciamoci come figli di una maternità e di una paternità che siano la terra del nostro fiorire non i luoghi delle nostre scissioni. La Sala pensa in termini di speranza e di salvezza e di uomo e donna: non sono sentieri miei. E questo dovrebbe testimoniare proprio alla attenta considerazione del lavoro che deriva dall’essere trasportato senza riserve da un testo, per così dire, in piena.

Fulvio Papi

Professore ordinario di Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Pavia.

PARTE INIZIALE DELLA "PREMESSA" DELL’AUTORE:

Nel 1608, in piena bufera controriformistica, pochi anni prima che in tutta Europa divampassero le guerre di religione e che il filologo Isaac Casaubon (De rebus sacris et eccleslasticis exercitatíones XVI. Ad Cardinalis Baronii prolegomena in Annales, Londra 1614) demolisse “in un sol colpo la costruzione del neoplatonismo rinascimentale con alla base il culto dei prisci teologi principale dei quali era Ermete Trismegisto; [...] la posizione del mago e della magia rinascimentali con il relativo fondamento ermetico- cabalistico; [...] il movimento ermetico cristiano non magico del XVI secolo; [...] la posizione di un ermetico estremista, quale era stato Giordano Bruno; [...] tutti i tentativi di costruire una teologia naturale sull’ermetismo, come quello in cui Campanella aveva riposto le sue speranze”, un ignoto teologo e filosofo carmelitano rimedita nelle linee essenziali il problema e la lezione di Niccolò Cusano, di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola e, con l’aiuto di modesti artisti, a Contursi - in provincia di Salerno, nella chiesetta di Maria SS. del Carmine (monastero di padri carmelitani dal 1561 al 1652), scrive il suo poema sulla nascita e sulla pace fidei.

Lo schema della narrazione è lineare e semplicissimo - si parla di un viaggio in cui profetesse pagane (12 Sibille) e profeti ebraici (Elia e Giovanni Battista) mostrano la strada all"iniziato" e lo conducono da Maria, madre di Gesù Cristo, da cui rinasce come figlio e, come Cristo, accede al Regno Celeste - ma le questioni che esso solleva vanno ben al di là del suo tempo e gettano una nuova luce su problemi decisivi del nostro passato come del nostro stesso presente.

Infatti il poema del teologo-filosofo carmelitano presenta una significativa corrispondenza con il viaggio descritto da Parmenide nella sua opera (il cammino all’iniziato è mostrato dalle Figlie del sole e la destinazione è l’incontro con la Dea Giustizia che gli rivela la verità [...]

*Cfr. Federico La Sala, DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Note sul "Poema" rinascimentale di un ignoto Parmenide carmelitano (ritrovato a Contursi Terme nel 1989), cit., p. 9.

Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- "Nella Prima Giornata della Passione di Revello(1481), dopo le profezie dei profeti e delle sibille sulla nascita di Cristo, la sibilla Tiburtina giunge presso l’imperatore": si cfr. "Il piede di Ottaviano e la circolazione di un gesto tra il XIV e il XVII secolo" (di Nerida Newbigin);

- "La recente edizione critica della Passione di Revello presenta, [...] i « Vaticinia Sibillarum de ortu et morte Christi» [...]: "La raffigurazione delle Sibille nel Saluzzese e nelle zone circostanti" (di Marco Piccat).

- RINASCIMENTO. "I tre giardini nella scena paradisiaca del De hominis dignitate di Pico della Mirandola" (Pier Cesare Bori,Annali di storia dell’esegesi 13.2,1996.)

- TONDO DONI. Attenzione: nella cornice "raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti" (Galleria degli Uffizi)? Ma, per Michelangelo, non sono due profeti e due sibille?!

- Cappella Sistina-Volta: Sibille e Profeti (Musei Vaticani)

- MICHELANGELO, IL SERPENTE DI BRONZO, Cappella Sistina - Volta.

- CAPPELLA SISTINA (Wikipedia)

- PIANETA TERRA TRAGEDIA E APOLLO 11. Il "nodo di Ercole", il rapporto caverna-Socrate, ancora non sciolto. Con Neil Armstrong e Buzz Aldrin "abbiamo" messo piede sulla Luna, ma sulla Terra "le regole del gioco" sono quelle di una "polis" edipica cosmoteandrica-mente organizzata.

Recensione di tre saggi di Federico La Sala:

Recensione di tre saggi di Federico La Sala:

Metaphysical trilogy. Riccardo Pozzo reviews an Italian philosopher’s attempt to write a radical criticism of metaphysics (2004).

Metaphysical trilogy. Riccardo Pozzo reviews an Italian philosopher’s attempt to write a radical criticism of metaphysics (2004).

- PESSOAS IN MADRID. Rui Gomes da Silva, príncipe de Éboli.

- "L’uso della Cappella Reale nel periodo barocco: devozione o giustificazione politica?" (di Esther Jiménez Pablo).

- Trittico di Mérode (1427): L’annunciazione (Adoratrici).

- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).

- CHRISTUS DOMINUS: "PROEMIO. 1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com’egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l’edificazione del suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.

- Il papa e i vescovi perpetuano l’opera di Cristo

- 2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese [...]" (PAOLO VI,"VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO A PERPETUA MEMORIA", "DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA", 28 ottobre 1965 - senza le note).

- ANTONIO ROSMINI, "SE NEGLI ORACOLI SIBILLINI CI FURONO DELLE VERITIERE PROFEZIE SU CRISTO" (Patricia Salomoni, "Rosmini e le Sibille", ROSMINI STUDIES, 6, 2019

- Riflessioni comparative: la Sibilla come frontiera letteraria dell’identità dei popoli di (Elena Santilli - "Altre Modernità" -UNIMI, 02/2018).

Federico La Sala

|

LE 21 DONNE DELLA COSTITUENTE |

SISTINA (ROMA - CONTURSI T.)

RIPENSARE IL PROBLEMA "EDIPO" (Attilio Mangano - "Il Ponte", 1997),

Forum

-

>LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE --- LA MEMORIA DELLA "MADONNA DEL CARMINE" E LE "INDICAZIONI" DI MICHELANGELO E DI TERESA D’AVILA.17 luglio 2024, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1724-2024), #STORIA, E #TEOLOGIA:

"N. S. MONTE #CARMELO", "MADONNA DEL #CARMINE, #16LUGLIO. Un filo di memoria e di tradizione culturale europea e mediterranea, carico di teoria, che tocca nel profondo la #questione antropologica dell’attuale #presentestorico , e richiama l’eccezionale intervento "critico" e "cristico" di #TeresadAvila (1515-1582) e, al contempo, dell’opera del filosofo e teologo Jakob #Boehme (Jacob #Böhme, 1575-1624).

I CARMELITANI SCALZI NEL REGNO DI NAPOLI (VICEREAME SPAGNOLO) E L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’#ECUMENISMO RINASCIMENTALE. Nel mio paese d’origine (#ContursiTerme, #Salerno), nella "vecchia" Chiesa della #MadonnadelCarmine, dedicata con i #CarmelitaniScalzi alla B.V. del Monte Carmelo (nel 1613), con una pala d’altare del 1608 (v. allegato), sono riemerse dopo il #terremoto del 1980 e il restauro completato nel 1989), le figure di 12 #Sibille (un richiamo forte ed esplicito alla lezione umanistico-rinascimentale, e a #Michelangelo #Buonarroti e alla sua "Sacra Famiglia" - il #TondoDoni).

NOTE:

- ANTROPOLOGIA, ARTE, STORIA, E FILOLOGIA. RICORDANDO IL TONDO DONI ("LA SACRA FAMIGLIA") DI #MICHELANGELO, ACCOGLIERE LA SOLLECITAZIONE DI #TERESA D’AVILA A RESTITUIRE ONORE E #GLORIA A SAN GIUSEPPE.

- TEATRO, METATEATRO, E FILOLOGIA. Amleto: "Oh! La mia anima profetica! Mio zio?" (#Shakespeare, "#Hamlet", I.5). Per duemila e più anni in un #letargo profondissimo, da #preistoria, incapaci di distinguere tra il Figlio di "Dio" ("#Charitas", "#Xapitas") e il Figlio di "Mammona" ("#Caritas").

- Arte, Antropologia, e "Dotta Ignoranza": "L’ interpretazionedeisogni" (1899) e il "Disagio della civiltà" (S. Freud, 1929). Se è vero, come è vero che ogni essere umano nasce da "Maria e Giuseppe", il discorso e la riflessione sulla figura di san Giuseppe ("de domo David") non può non essere "biblica" (richiama infatti l’interprete dei sogni del Faraone, "Giuseppe e i suoi fratelli", di cui si è occupato anche Thomas Mann). In generale, non è possibile pensare che, pur di non seguire #Giuditta e tagliare la testa a #Oloferne e #Davide a #Golia, e, fare chiarezza sulla #hamletica #questione antropologica (e cristologica), la tradizionale chiesa costantiniana (#Nicea, 325-2025) ha difficoltà a celebrare la figura di san Giuseppe in tutta la sua gloria (di "patrono"), di diritto (secondo la legge), e di fatto (secondo la natura), accogliendo l’indicazione e la lezione del #presepe di #Francesco di #Assisi e di #DanteAlighieri che, già con il Galileo e prima di #Galileo Galilei, pensarono a "Maria e Giuseppe" come a "#Due Soli" terrestri che sono mossi dall’#amore "che move il sole e le altre stelle"?!

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- RINASCIMENTO ELETTRONICO: A BILL VIOLA (New York, 25 gennaio 1951 - Long Beach, 12 luglio 2024), IN MEMORIA.13 luglio 2024, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA, STORIA, ARTE, E RINASCIMENTO:

A BILL VIOLA (New York, 25 gennaio 1951 - Long Beach, 12 luglio 2024), IN MEMORIA.

Alcuni appunti...

A). MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). DOPO 500 ANNI E PIù, LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA #CAPPELLASISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.

B). "RINASCIMENTO ELETTRONICO" (Palazzo Strozzi, 10 marzo-23 luglio 2017"): "The #Greeting di #BillViola e la "Visitazione" del #Pontormo - Capolavori a confronto, di Arturo #Galansino (In occasione della mostra "#Bill Viola. Rinascimento elettronico").

C). Bill Viola.

Nota:

- ANTROPOLOGIA, ARTE, #STORIA, E VIDEOARTE: BILL VIOLA. "È morto Bill Viola. Il gigante della videoarte aveva solo 73 anni. L’Alzheimer si porta via uno dei più grandi nomi dell’arte contemporanea del dopoguerra a livello globale. Per oltre 50 anni i suoi ambienti visionari hanno aperto a una riflessione radicale sulla vita, e sulla morte [...]" (di Giulia Giaume, ARTRIBUNE, 13/O9/2024):

- "[...] Tra i più importanti nomi dell’arte contemporanea al mondo, Viola ha realizzato in 50 anni di carriera installazioni e ambienti visionari, tra video immersivi e paesaggi sonori, concentrandosi sulle esperienze umane fondamentali: la nascita, la coscienza, la morte. Sviluppando così una riflessione che - con la guida costante dei grandi nomi della storia dell’arte, in primis Michelangelo - ha accompagnato il suo pubblico in una riscoperta [...]".

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- ANTROPOLOGIA E STORIA. RIPRENDERE IL FILO DALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA: ANATOMIA E COSTITUZIONE DEGLI UOMINI E DELLE DONNE.21 giugno 2024, di Federico La Sala

L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO, E LA FILOSOFIA. UNA NOTA PER NON PERDERE DEFINITIVAMENTE LA BUSSOLA TRA I VARI CATTOLICISMI (ATEI E DEVOTI) E PER "ORIENTARSI NEL PENSIERO", SULLA #HAMLETICA #QUESTIONE ANTROPOLOGICA (#KANT, 1800).

IN VIAGGIO CON #ULISSE: "CONSIDERATE LA VOSTRA SEMENZA" (INF. XXVI, 118), "COME NASCONO I BAMBINI"?

- L’ IMMAGINARIO "METAFISICO" DEL #CATTOLICESIMO-"ROMANO": "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).

L’ALLEANZA DI #FUOCO, L’AMORE, E LA "DIVINA COMMEDIA": UN SEGNAVIA PER USCIRE DALLA "PREISTORIA"! UNA NUOVA #ANTROPOLOGIA E UNA NUOVA TEOLOGIA-POLITICA: "#MARIA" E "#GIUSEPPE" UGUALI DAVANTI A "DIO" (#AGAPE, #CHARITAS). RIPARTIRE DAL "#PRESEPE" (#FRANCESCO DI #ASSISI, 1223).

L’AMORE DI "#DUE SOLI" (#DANTEALIGHIERI) E IL

BAMBINO: "ECCE #HOMO" (#CRISTOLOGIA).

L’AMORE DI "#DUE SOLI" (#DANTEALIGHIERI) E IL

BAMBINO: "ECCE #HOMO" (#CRISTOLOGIA).NOTE:

- RIPRENDERE IL FILO DALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA (REALDO COLOMBO, ANDREA CESALPINO, JUAN AMUSCO DE VALVERDE): ANATOMIA E COSTITUZIONE DEGLI UOMINI E DELLE DONNE.

L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap. 15 del Libro III dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della Donna” (p. 91).

L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap. 15 del Libro III dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della Donna” (p. 91).

- STORIA, FILOSOFIA, E STORIOGRAFIA. DOPO COPERNICO (1543), IL CAMMINO DELL’#ANTROPOLOGIA VA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE. COME AVEVA INTUITO NIETZSCHE (CHE SAPEVA DI GRECO), "DA COPERNICO IN POI L’UOMO ROTOLA DAL CENTRO VERSO UNA X", VERSO UN "ALTRO" UOMO, VERSO UN "OLTRE-UOMO" (1886), MA I FILOSOFI E LE FILOSOFE (che non sanno più né di greco né di latino) non pensano affatto che si vada verso il "Xmas" (il "#Christmas", il "#Natale"), che chiarisce finalmente "Chi" ("X") siamo, e non sanno più distinguere "IXTHUS" da "ICTUS" (e "CHARITAS" da "CARITAS"), e sono caduti e cadute in un #letargo abissale (Par. XXXIII, 94).

- EUROPA, CHIESA CATTOLICA, E ANTROPOLOGIA (PLATONICO-PAOLINA): NON E’ TEMPO PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA? NON E’ ORA DI RIPARTIRE DA "MARIA" E "GIUSEPPE" E "GESÙ", DAL #PRESEPE (FRANCESCO DI ASSISI, 1223), E PORTARSI OLTRE LA #DOTTAIGNORANZA (#Cusano,1440), LA "DONAZIONE DI #COSTANTINO" (#LorenzoValla,1440), E "LA PACE DELLA #FEDE" (#Cusano, 1453)?.

- UNA DOMANDA: SE NON ORA, QUANDO?

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- UNA QUESTIONE DI LEGALITA’: CON ARISTOTELE, DANTE, E SHAKESPEARE, OLTRE LA TRAGEDIA.19 giugno 2024, di Federico La Sala

"SHAKESPEARE GLOBE", ELIOCENTRISMO, E "RIVOLUZIONE COPERNICANA" (KANT): FILOSOFIA (GIUSTIZIA - LOGOS), CRISTIANESIMO (AMORE - "AGAPE"), E CATTOLICESIMO (NICEA 325 -2025). Con (Parmenide ed Eraclito e) Aristotele, oltre: "In principio era il Logos" (Gv. I.1) - non un Logo.

- Una nota di commento a margine della "pretesa" di confinare l’opera di #Shakespeare (come di #Dante Alighieri) nella interpretazione e tradizione "cattolico-paolina" del messaggio evangelico.

- Un omaggio al lavoro in progress di Paul Adrian Fried ("Patrick Grey on Shakespeare, Christianity, and Aristotle’s Poetics" - June 18, 2024).

PREMESSO CHE la #question #hamletica è storica e storiografica e che, per comprendere il lavoro di Shakespeare, forse, è opportuno pensare il rapporto tra "Shakespeare, Christianity, and Aristotele’s Poetics" all’interno di un contesto europeo segnato dalla Riforma Protestante, dalla Riforma Anglicana, e dell’attacco cattolico-spagnolo all’Inghilterra della Regina e Papessa, Elisabetta I, figlia di Enrico VIII, e dalla Rivoluzione astronomica e scientifica, aperta dall’opera di Copernico, e rilanciata alla grande da Tommaso Campanella e da Giordano Bruno, condannato come eretico e bruciato sul rogo (17 febbraio 1600).

CONSIDERANDO IL CONTRIBUTO (ASSOLUTAMENTE "MODERNO", COME HA SCRITTO UNA VOLTA LO STORICO DELLA FILOSOFIA GILSON) DEL COSIDDETTO #MEDIOEVO DELLA "PRIMA #RINASCITA" (GRAZIE A FRANCESCO D’ASSISI, GIOACCHINO DA FIORE, E DANTE ALIGHIERI) E IL RAPPORTO DI DANTE CON "IL #MAESTRO DI COLOR CHE SANNO" (Inf. IV, 131), c’è da dire e da pensare che tra Aristotele e Shakespeare (come con lo stesso Dante) c’è molta amicizia, nello spirito dell’antico e nuovo Logos (e non del #Logo di una azienda personale).

NEL PORRE AL CENTRO DELL’#AMLETO la questione antropologica (e cristologica), Shakespeare pone "aristotelicamente" un problema di #legalità e di #giustizia e di #verità: la #critica al "nuovo" Re e Padre, che è un impostore, un mentitore, e un assassino, e l’introduzione nell’opera teatrale moderna (lo stesso "Hamlet") di un’opera teatrale "aristotelica", "The Mousetrap" ("La trappola per topi"). La Rivoluzione inglese è già iniziata...

SCIOLTO QUESTO NODO E, DANDO A SHAKESPEARE CIO’ CHE DI SHAKESPEARE E DI ARISTOTELE CIO’ CHE E DI ARISTOTELE, e, ancora, chiarito che il principe "Amleto" è figlio del "Re Amleto" e della "Regina Gertrude", si può senz’altro condividere l’opinione che "[...] for Aristotle, tragedy is amoral: it’s like the process of legal discovery that occurs in a court of law." (Patrick Grey).

NOTA:

STORIA E STORIOGRAFIA: "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929). DOPO DUEMILA ANNI E PIU’ IN COMPAGNIA DEL "#CATTOLICESIMO-ROMANO", “Sembra che una gran malinconia si sia impossessata in tutti i popoli del #Mediterraneo” (S. Freud," L’uomo Mosè e la religione monoteistica, 1939).

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- STORIA E ANTROPOLOGIA: CON SHAKESPEARE E FREUD, OLTRE LO "SCILLA E CARIDDI" DEL "MATRIARCATO" E DEL "PATRIARCATO".18 giugno 2024, di Federico La Sala

QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA) ED ENIGMA DELLA SFINGE (EGITTO E GRECIA): CON SHAKESPEARE E FREUD, OLTRE LO "SCILLA E CARIDDI" DEL "MATRIARCATO" E DEL "PATRIARCATO".

- Una nota a margine dell’#Amleto e dell’#Uomo dei #topi ...

La #question di #Amleto (#Hamlet) è "BIBLICA" E "COSMICA". Si tratta di uscire dalla "preistoria" (#Marx), e di andare oltre la grande instaurazione di Zeus/Apollo/Atena, accettata e sopportata per compromesso "storico-olimpico" da Era/Giunone (#Freud pone #Giunone nella "testa" della sua "#Interpretazione dei #sogni" (1899). The #Mousetrap, teatro nel teatro del mondo planetario terrestre, è per fare affiorare alla coscienza (quanto ha già capito Francesco d’Assisi e Dante Alighieri) e andare oltre "#Adamo ed #Eva": #Amleto ("Gesù") è Figlio del Re #Amleto ("#Giuseppe") e della Regina #Gertrude ("#Maria"). Ciò che dice Freud, in una nota del testo di "L’uomo dei #topi" richiama un problema all’ordine del giorno dell’umanità: comporre in spirito di giustizia e amore la guerra tra #matriacato e #patriarcato, e, riprendere il cammino con tutte le "#sibille" e con tutti i "#profeti" (come da indicazione già di Michelangelo Buonarroti).

- Nota:

TEATRO (#FILOSOFIA) E #METATEATRO (#METAFILOSOFIA): #COSMOTEANDRIA #BOVILLUS-SIANA (#Androcentrismo, 1510) E #ANTROPOLOGIA #COPERNICANA (#COPERNICO 1543 - #KANT2024). Ricordare che il #mondo non è il #mappamondo e "la #mappa non è il #territorio" (Korzybski - Bateson). E la #question è quella di #DanteAlighieri, come di #GalileoGalilei, e di #Kant: #apriregliocchi sul "marcio nello stato di #Danimarca" (#Hamlet, I.4) e uscire dall’orizzonte della #tragedia.

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- CON SIGMUND FREUD (E DANTE ALIGHIERI) ALLA RICERCA DELLA VIA D’USCITA DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA (E DELLA "CADUTA" LUCIFERINA ALL’INFERNO).14 giugno 2024, di Federico La Sala

L’ ITALIA, METAFORA DEL GIARDINO: SIGMUND FREUD (E DANTE ALIGHIERI) ALLA RICERCA DELLA VIA D’USCITA DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA (E DELLA "CADUTA" LUCIFERINA ALL’INFERNO).

- Una nota a margine del lavoro di Marina D’Angelo, su "I viaggi di Freud in Italia" (Boringhieri 2024) *

USCIRE DA SE’ PER CERCARE LA "ANTICA TERRA" E RI-TROVARE "I PROPRI #GENITORI". Come #DanteAlighieri, con #Virgilio ("dolcissimo patre"), così Sigmund #Freud, con più difficoltà edipiche (con il suo padre #Jakob): entrambi cercano "l’antica madre" (#Eneide, III, 116-117), il "sogno di una cosa" (K. #Marx), il "giardino dell’Impero" l’uno, la "Terra promessa" l’altro.

DANTE, MILTON, E FREUD. Alla fidanzata #Martha, il 7 agosto 1882, Sigmund Freud scrive che, nel "Paradiso perduto" (John Milton, 1667), «ancora di recente, in un momento in cui non mi sono sentito sicuro del tuo amore, ho trovato consolazione e conforto».

#AMARE L’ITALIA. Freud, confidando nell’amore di sua madre #Amalia (#Nathanson), come Dante, nell’amore di sua madre, la "#Bella e beata", "#Beatrice"), l’uno, come l’altro, affrontano un lungo cammino per risalire "salomonicamente" la corrente, e, finalmente, ritrovare al di là della dell’inferno e della tragedia, "l’antica matre" ("#Eva") e l’antico padre ("#Adamo"), e, finalmente, rigenerarsi nell’acqua viva dell’#amore "che muove il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145).

#COSMOLOGIA #POESIA E #LOGOS. Quando avremo sondato l’Universo alla ricerca della nostra incapacità di dominarlo e di capirlo, dovremo ritornare al Poeta e concludere che a muover il Sole e le altre stelle (a muoverle, ma non a spiegarle) è l’Amore. Allora la nostra fede non sarà più liberatrice, ma deduttiva, accettata per la nostra incapacità di andare oltre. Crederemo perché è evidente, non perché è assurdo." (#ENNIO #FLAIANO, "DIARIO DEGLI ERRORI", 1967).

- NOTE:

* MARINA D’ANGELO, "I VIAGGI DI FREUD IN ITALIA. LETTERE E MANOSCRITTI INEDITI", BORINGHIERI 2024:

- "Nella primavera del 2009, tra gli scaffali della Library of Congress di Washington D.C., Gerhard Fichtner e Albrecht Hirschmüller fanno una scoperta sorprendente: mentre sono intenti a fotografare alcuni documenti inediti presso la Manuscript Division, si imbattono in un contenitore mai esaminato prima con dieci scomparti, ciascuno con un piccolo taccuino. Realizzano così di aver ritrovato i taccuini tascabili che Sigmund Freud portava con sé durante i suoi viaggi e che fino ad allora erano stati considerati perduti. Si tratta di materiali sfuggiti - forse per un caso fortuito - all’opera di distruzione di documenti autobiografici operata da Freud stesso. [...]".

- CHE COSA CERCAVA FREUD IN ITALIA? “Così voglio sfuggire a me stesso” - I viaggi in Italia di S. Freud, di M. D’Angelo". Alla scoperta delle tracce di S. Freud in Italia e degli influssi dei viaggi italiani nella sua vita e nell’opera. Un vero e sostanziale contributo alla biografia e all’opera di Freud (di Prof. Dr. Jörg Robert, Università di Tubinga, "LA SPI" - WEb, 5/05/22).

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- CATTEDRALE DI SIENA, CAPOLAVORI DEL PAVIMENTO. Le Sibille, secondo lo schema varroniano, sono dieci (cinque per ogni navata).18 maggio 2024, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA, TEOLOGIA, ARTE E STORIA:

"Le #Sibille, secondo lo schema varroniano, sono #dieci (cinque per ogni navata) e derivano il loro nome dai luoghi di pertinenza geografica: la Sibilla Persica, l’Ellespontica, l’Eritrea, la Frigia, la Samia, la Delfica per quanto riguarda il mondo orientale e greco; la Libica per l’Africa; e poi quelle occidentali (con riferimento all’Italia): la Cumea o Cimmeria, la Cumana (virgiliana) e la Tiburtina." (https://operaduomo.siena.it/pavimento/).

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---CHI E’ COME DIO? ("QUIS UT DEUS?"). UNA NOTA SUL TEMA TEOLOGICO-POLITICO DEI "DUE CORPI DELLA REGINA" (AURELIO MUSI).20 aprile 2024, di Federico La Sala

"QUIS UT DEUS?". UNA NOTA SUL TEMA TEOLOGICO-POLITICO DEI "DUE CORPI DEL RE" - E I DUE CORPI DELLA REGINA...

- ANTROPOLOGIA, #TEOLOGIA-#POLITICA, E #STORIOGRAFIA: LA #SOVRANITÀ, LA #COSTITUZIONE, E LA #DIGNITÀ DI OGNI #CITTADINO E DI OGNI #CITTADINA...

PLAUDENDO ALL’INIZIATIVA ANNUNCIATA DAL PROF. AURELIO MUSI ,

- "Mercoledì, 24 aprile, ore 15, all’Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli, Via Mezzocannone 8, terrò una conferenza su "I due corpi della regina" , ossia sulla sovranità femminile: i due corpi sono quello fisico e quello politico, il tema è il loro rapporto nelle regine regnanti, consorti, reggenti, supplenti nell’Europa moderna",

FORSE, è da pensare che sia opportuno riprendere la riflessione a tutti i livelli "sulla sovranità femminile: i due corpi sono quello fisico e quello politico" (Aurelio Musi) e, al contempo, ricordare il "caso" di Elisabetta I d’Inghilterra (e della #Riforma anglicana), e, unitariamente, considerare il #cruciverba e l’#enigmistica della #hamletica #question (#Shakespeare) del "#corpomistico" sia del #re (E. H. #Kantorowicz) sia della #regina (#AurelioMusi), e, quindi, non solo del corpo fisico, ma anche il #corpo teologico-politico.

"CHI E’ COME DIO?". Il problema, come aveva già capito e indicato Kantorowicz, è riprendere a riflettere sulla "#regalità #antropocentrica: #Dante" (così il titolo di un capitolo conclusivo del libro "I due corpi del re") e, possibilmente, tentare di uscire dalla caverna platonica e dall’orizzonte della #cosmoteandria logico-filosofica e teologico-politica del PianetaTerra.

- NOTE:

- STORIA E FILOSOFIA. Ernst H. #Kantorowicz, "I due corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale"

- ARTE #ANTROPOLOGIA E #TEOLOGIA: "QUIS UT DEUS?" (CHI E’ COME DIO?"). L’INTERPRETAZIONE DELLA FIGURA DELL’#ARCANGELO #MICHELE, DI SAN MICHELE, DA PARTE DI #LUCA GIORDANO (1657): Chiesa dell’Ascensione a #Chiaia, Napoli.

- STORIA E #MEMORIA. #AURELIO #MUSI. "Maria Sofia", Neri Pozza, 2022.

- SINOSSI: Ultima #regina di #Napoli per poco più di un anno, #MariaSofia di #Baviera è l’eroina che dagli spalti di Gaeta infonde coraggio a quel che rimane dell’esercito borbonico annientato dall’arrembaggio piemontese. Alta, slanciata, elegante nel portamento no - bile e grazioso, con una magnifica capigliatura castana, bellissimi occhi di color azzurro-cupo, Maria Sofia trascorre l’infanzia e l’adolescenza nel castello di Possenhofen, dove le giovani Wittelsbach si esercitano in lunghe galoppate a caccia di animali selvatici. Oltre alle passeggiate a cavallo, pratica la scherma, il nuoto, la ginnastica, la danza, riceve una solida educazione musicale e una formazione al gusto estetico secondo i modelli ereditati dalle corti europee d’antico regime. È molto affascinata dalla fotografia [...].

- FILOLOGIA #ANTROPOLOGIA #STORIAELETTERATURA E #TEOLOGIA-#POLITICA. "Il significato spirituale del nome di San Michele... ( Philip Kosloski - 30/09/19).

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- UN "VOCAL TURN"? Voce, corpo, relazione: "A più voci. Filosofia dell’espressione vocale" di Adriana Cavarero, a vent’anni dalla sua prima pubblicazione (di Annalisa Pellino).16 aprile 2024, di Federico La Sala

LINGUAGGI

- IMMAGINE: JOHN WILLIAM WATERHOUSE, ULYSSES AND THE SIRENS, 1891 *

Voce, corpo, relazione

- "A più voci. Filosofia dell’espressione vocale" di Adriana Cavarero, a vent’anni dalla sua prima pubblicazione.

di ANNALISA PELLINO *

- Annalisa Pellino è PhD in Visual and Media Studies e attualmente collabora come assistente alla didattica e ricercatrice con il Dipartimento di Comunicazione, Arti e Media dell’Università IULM di Milano. I suoi saggi sono apparsi in volumi e riviste scientifiche peer-reviewed e ha scritto di cinema, arte contemporanea e cultura visuale per diversi magazine online, tra cui FlashArt, Doppiozero e Kabul Magazine. È co-fondatrice e attivista di AWI - Art Workers Italia

"Are the humanities undergoing a vocal turn?”. In un articolo del 2015 apparso sulla rivista Polygraph, Brian Kane avanza l’ipotesi che gli studi umanistici siano stati interessati negli ultimi anni da un vero e proprio vocal turn, in grado di competere con il linguistic turn e il visual turn. L’attenzione del musicologo per l’espressione vocale rientra in una più generale tendenza a riconsiderare l’importanza del suono e dell’ascolto nella lettura dell’esperienza audiovisiva contemporanea e nei processi di soggettivazione. Altri studiosi, invece, preferiscono parlare di auditory turn, che effettivamente esprime meglio la varietà dei fenomeni aurali che interpellano l’ascolto e la sua interazione con gli altri sensi. Che si scelga di usare l’una o l’altra formula, la voce è certo uno degli oggetti più interessanti da considerare in questo ripensamento radicale del modo in cui percepiamo noi stessi e il mondo, entriamo in relazione, ripensiamo i termini della nostra stessa identità e il rapporto con la tecnologia: messaggi vocali, interfacce conversazionali, podcast, tecnologie di sintesi vocale per la lettura dei testi e deepfake della voce realizzati con sistemi di intelligenza artificiale (si pensi a quella di Warhol nella nuova serie di Netflix The Andy Warhol Diaries).

Di fronte a questo scenario, però, c’è un aspetto che viene sottovalutato nella riflessione sullo statuto della phoné, sulla sua materialità e sulle sue implicazioni socio-psicologiche, etiche, estetiche e politiche. È il fatto che essa resta comunque il più carnale di tutti i suoni, e a dispetto dei vari tentativi di ricreazione delle sue caratteristiche specifiche come il tono o il timbro, con effetti più o meno naturalistici. Di questa corporeità si è occupata Adriana Cavarero, che nel suo A più voci. Filosofia dell’espressione vocale (Castelvecchi, 2022) - appena ripubblicato dopo circa vent’anni dalla sua prima uscita - esplora lo statuto della voce risalendo alle origini metafisiche del pregiudizio epistemico che ci porta ad assegnare un peso conoscitivo più alla parola scritta che non alla voce che la esprime. L’analisi di Cavarero non solo scuote le fondamenta della cultura occidentale basata sul paradigma oculocentrico, ma sostiene la centralità della voce nell’articolazione del politico e del femminile e, a partire dal pensiero della differenza sessuale, mostra come tale articolazione sia orientata dal sistema del linguaggio. In particolare, la filosofa valorizza l’idea dell’eccedenza della phoné, che è insieme fonazione e relazione, misura del sé ma anche dell’altro, contemporaneamente medium del linguaggio e sua messa in discussione.

- Cavarero esplora lo statuto della voce risalendo alle origini metafisiche del pregiudizio epistemico che ci porta ad assegnare un peso conoscitivo più alla parola scritta che non alla voce che la esprime.

Il saggio parte da un confronto serrato con Platone per rileggere l’intera storia della filosofia come un processo di “devocalizzazione del logos”. Nelle concezioni arcaiche della voce, infatti, la phoné è assimilata sia al divino - come sua pura manifestazione sonora - sia al pensiero che si credeva prodotto dai polmoni e dall’apparato respiratorio e fonatorio: non a caso la parola nous (pensiero) rinvia a noos (naso). In questo senso è illuminante la differenza tra la cultura greca che, da Platone in poi, àncora la propria episteme alla sfera del visivo, e quella ebraica, che invece mantiene saldo il legame con la sfera uditiva. Nella prima la voce è sempre ricondotta alla parola scritta, quindi alla sua manifestazione visiva, insonora. Nella seconda, invece, la stessa potenza di Dio si manifesta non tanto nel Verbo, quanto nel respiro (ruah, in ebraico, pneuma nella versione greca dei Settanta e spiritus in latino) e nella voce (qol), sotto forma di “vento, brezza, bufera”, in una “sfera fondamentale di senso che viene prima della parola”. L’atto stesso della creazione consiste in un “puro vocalico, indifferente alla funzione semantica della lingua” e Dio diventa parola solo nella bocca dei profeti: è infatti la rilettura cristiana del Vecchio Testamento che riconduce alla parola (e non al respiro) l’atto della creazione. Sintomaticamente, la differenza si riflette anche nella lettura del testo sacro, che per gli ebrei avviene a voce alta con un’ondulazione ritmica del corpo che sottolinea la sonorità musicale della parola, mentre per i cristiani è silenziosa e immobile.

Un altro confronto importante per spiegare il fondamento “antiacustico e videocentrico” della filosofia e, per estensione, di tutto il pensiero occidentale, è quello che Cavarero stabilisce tra questa e l’epica, quindi tra Platone e Omero. Nell’epica, ciò che guida il discorso è la metrica, il ritmo e il suono, funzioni di un più complesso sistema mnemonico all’interno del quale il poeta cieco si fa cantore e interprete del messaggio della musa figlia di Mnemosyne. “Il vocalico comanda il semantico”, ma questo non è ammissibile nella casa della ratio androcentrica, tanto che Platone condanna l’epos e la mousiké, ovvero il piacere corporeo della musicalità: “sottratto all’evento dinamico del flusso vocale e consegnato alla fermezza del segno scritto, il linguaggio diventa un oggetto di osservazione [...] assume una forma organizzata, lineare e rivedibile”.

- Ciò che Cavarero contesta alla struttura del sapere occidentale, a partire dalle sue basi filosofiche, è il fatto di ridurre la voce a phoné semantiké, neutralizzandone la corporeità e il potere relazionale.

In particolare, ciò che Cavarero contesta alla struttura del sapere occidentale, a partire dalle sue basi filosofiche, è il fatto di ridurre la voce a phoné semantiké, neutralizzandone la corporeità e il potere relazionale. La filosofa, infatti, riconosce alla voce un ruolo centrale nella decostruzione del logocentrismo iniziata da Jacques Derrida con La voix et le phénomène (1967), al quale dedica l’appendice del libro riconoscendogli il merito di aver restituito indirettamente la voce alla sua materialità corporea. Nondimeno, se Derrida si concentra alla parola scritta (grammata) Cavarero si rivolge alla musicalità del vocalico che, attenzione, non va confuso con l’orale e, “come ogni strumento, necessita di una partitura”. Per chiarire la sottile ma sostanziale differenza fra le due dimensioni, la filosofa si richiama alla distinzione operata dal medievalista Paul Zumthor tra oralità, che indica “il funzionamento della voce in quanto portatrice di linguaggio”, e vocalità, intesa come “l’insieme delle attività e dei valori che le sono propri, indipendentemente dal linguaggio”. La voce, infatti, può essere sia portatrice di parola sia pura emissione sonora: del resto, se la prima può fare a meno della seconda, non si può certo dire il contrario. Che si tratti di parola scritta o proferita, la voce le contiene entrambe, ne stabilisce le condizioni di possibilità ma allo stesso tempo le eccede con la sua sonorità, stabilendo una tensione tra performativo e narrativo.

A questa tensione è dedicata tutta la seconda parte del libro, una galleria di ritratti di Donne che cantano, spesso figure femminili mostruose, teriomorfe e mortifere. Si pensi al canto mellifluo e seduttivo delle sirene, che sfidano il raziocinio di Odisseo, e sul cui corpo si consuma il complesso intreccio tra sistema del linguaggio e stereotipi di genere. Quella delle sirene, infatti, è originariamente una voce narrante, proprio come quella della Musa aedica, ma questo legame tra il canto e la phoné semantiké delle donne-uccello viene a perdersi nelle successive rappresentazioni che, non a caso, le trasforma in “sinuose, scarmigliate e pisciformi”, ridotte a puri vocalizzi o addirittura al silenzio. È questa solo la prima di tutta una serie di figurazioni in cui le voci femminili non sono mai presenti come parola o discorso, ma vanno incontro a un processo di sottrazione e fluidificazione: nell’acqua diventano puro suono ambientale che annacqua la soggettività e, per dirla con Douglas Kahn “spegne la scintilla dell’agency” (Noise, Water, Meat. A History of Sound in the Arts, MIT Press, 2001).

Un analogo destino di “nientificazione” (che nella nuova edizione diventa erroneamente “mentificazione”) tocca alla ninfa Eco. Punita da Giunone per il suo eccesso verbale e condannata a ripetere i suoni altrui. La ragazza ciarliera perde la facoltà di articolare i propri discorsi, il suo corpo si scarnifica fino quasi a mineralizzarsi e, assorbito dal paesaggio, si disperde nell’atmosfera. Nell’incontro erotico con Narciso, inoltre, Eco diventa un osceno “specchio acustico”, aspetto fortemente valorizzato nelle Metamorfosi di Ovidio, per cui l’huc coeamus (qui riuniamoci) di Narciso, muta, nella bocca di Eco, in coeamus (uniamoci) con riferimento al coito. Il loro duetto si basa sull’equivoco generato proprio dall’eccesso del vocalico che mina la comprensibilità del semantico: sul ritorno dello stesso suono da una parte e della stessa immagine dall’altra.

- Cavarero si sofferma a lungo sul confinamento della voce femminile nell’inarticolato o nei due estremi del canto e del silenzio, che si configurano sia come campi speciali di interdizione da parte dell’ordine simbolico patriarcale, sia della sua sovversione.

Cavarero si sofferma a lungo sul confinamento della voce femminile nell’inarticolato o nei due estremi del canto e del silenzio, che si configurano sia come campi speciali di interdizione da parte dell’ordine simbolico patriarcale, sia della sua sovversione. Si pensi ad Ada (Holly Hunter) in The piano (Jane Campion, 1993), o ancora a tutti i personaggi femminili inaddomesticati del melodramma che muoiono cantando: “Carmen è una zingara, Butterfly e Turandot sono esotiche, Tosca è una cantante, Violetta è una poco di buono. Donne che vivono al di fuori dei ruoli familiari, figure trasgressive e spesso capaci di indipendenza, esse non si limitano a morire, ma devono morire perché tutto torni a posto”. L’opera, fra l’altro, è per Cavarero il luogo per eccellenza dove il principio acustico che orienta il femminile vince su quello videocentrico del maschile: ciò avviene attraverso la figura del castrato che rinuncia ai propri connotati virili per farsi corpo-voce di donna. E anche quando si riversa nella scrittura, la voce femminile mantiene il suo legame con la “sfera preverbale e inconscia, non ancora abitata dalla legge del segno, dove regna l’impulso ritmico e vocale”. A tal proposito la filosofa fa riferimento a l’écriture feminine di Hélène Cixous - qui assimilata alla nozione di chora semiotica di Julia Kristeva - insieme gesto estetico e politico: “scrittura fluida, ritmica e debordante, che rompe le regole del simbolico facendo esplodere la sintassi. Essa precede ed eccede i codici che governano il logos fallocentrico.” Cixous è un’ebrea algerina che prova a scompaginare e reinventare la sintassi della lingua paterna - il francese, la lingua del colonizzatore - musicandola con il tedesco da ebrea askenazita della madre in maniera del tutto in(a)udita: si tratta di un piacere legato alla voce materna che si mescola con quello orale del latte e informa una “lingualatte (languelait) che, nella sua effusione gratuita, ricopre tutto il registro dei piaceri orali e delle vocalizzazioni infantili”.

Ma allora, viene da chiedersi, cosa significa la voce quando si sottrae al sistema della significazione? Due sono gli aspetti su cui insiste Cavarero: l’unicità della persona e la relazione. La phoné esprime innanzitutto il corpo che la emette, in quanto manifestazione di una “singolarità irripetibile” che si manifesta nel dire piuttosto che il detto: “la voce pertiene al vivente, comunica una presenza in carne e ossa, segnala una gola e un corpo particolare”. Inoltre, al contrario dello sguardo, la voce è sempre relazionale: in latino, ci ricorda la filosofa, vocare è chiamare: “prima ancora di farsi parola, la voce è un’invocazione rivolta all’altro e fiduciosa di un orecchio che la accoglie”. Nella “prossimità pneumatica” si stabilisce dunque l’essere per l’altro, ovvero la relazione che ha luogo nel contatto diretto tra le cavità di un corpo che emette un suono e quelle di un corpo che lo riceve, in ciò che di più nascosto e vibrante c’è in ognuno di noi.

Anche qui sono numerose le voci, filosofiche e letterarie, che si incontrano in questo viaggio a ritroso alla scoperta della materialità della phoné: da Ida Dominijanni ad Hannah Arendt, da Jean-Luc Nancy a Emmanuel Lévinas; dal Re in ascolto di Italo Calvino a Hurbinek - il bambino nato nel campo di concentramento di Auschwitz la cui vicenda, narrata da Primo Levi ne La Tregua (1963), chiude significativamente il saggio. Proprio le storie del Re in ascolto e di Hurbinek dicono di quanto la voce sia un plus-de-corp - per usare un’espressione di Mladen Dolar (La voce del padrone. Una teoria della voce tra arte, politica e psicoanalisi, Orthotes, 2014) - che si rivela attraverso una serie di manifestazioni fisiologiche e somatiche capaci di eccedere la struttura del linguaggio, occupando uno spazio di verità e di relazione non linguistica con l’alterità, dove umano e animale si approssimano e la voce “qualcosa dice, ma niente che si possa fissare in un significato. Mima il linguaggio, senza arrivare alla parola. Comanda, seduce”.

* cfr." LINGUAGGI ANNALISA PELLINO / IMMAGINE: JOHN WILLIAM WATERHOUSE, ULYSSES AND THE SIRENS, 1891 / 11.5.2022". Il Tascabile (ripresa parziale - senza immagine).

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- STORIA E STORIOGRAFIA. I profeti nella Certosa di San Martino: il genio di Ribera attratto dalla magia di Napoli (di Aurelio Musi).29 marzo 2024, di Federico La Sala

SIBILLE E PROFETI NEL REGNO DI NAPOLI, NEL PRIMO SEICENTO.

ARTE, #STORIA, E #ANTROPOLOGIA: LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO.

- Una recensione di Aurelio Musi di un libro che vale una "apocalittica" svolta storiografica:

I profeti nella Certosa di San Martino: il genio di Ribera attratto dalla magia di Napoli

di Aurelio Musi (Corriere della Sera, 27 marzo 2024)

In uno di quei minuscoli libretti, che hanno fatto la storia dell’editore Colonnese, può essere racchiuso un intero universo, una civiltà, il mondo di segni di un’epoca. José Vicente Quirante Rives, con “Dodici araldi grinzosi. I profeti di Ribera nella certosa di San Martino” (Colonnese ed.), dedicato alla memoria di Giuseppe Galasso, accompagna il lettore fra terra e cielo, fra l’umano e il divino, fra passione e luce: “perché non vi sarà più notte”.

Nei dodici profeti di Ribera c’è la realtà quotidiana e precaria, c’è la vita dei vecchi, c’è Caravaggio, c’è la solitudine del profeta, la certosa come imitazione del deserto. I profeti, messaggeri che portano sulla superficie dei loro volti le profonde rughe, sedimenti di vita e di sapienza, ricevono la visione da Dio, la traducono in parole. Quirante fantastica sui certosini che entrano nell’ampia navata, fanno l’esegesi delle immagini, osservano le profezie realizzate, le inseriscono in una fittissima rete di relazioni, distendono il tempo tra passato, presente e futuro. Sopra i dodici profeti di Ribera i dodici apostoli di Lanfranco con i loro nomi. Dodici più dodici ventiquattro come gli anziani dell’Apocalisse, come la somma dell’Antico e Nuovo Testamento.

Nei dodici profeti di Ribera c’è la realtà quotidiana e precaria, c’è la vita dei vecchi, c’è Caravaggio, c’è la solitudine del profeta, la certosa come imitazione del deserto. I profeti, messaggeri che portano sulla superficie dei loro volti le profonde rughe, sedimenti di vita e di sapienza, ricevono la visione da Dio, la traducono in parole. Quirante fantastica sui certosini che entrano nell’ampia navata, fanno l’esegesi delle immagini, osservano le profezie realizzate, le inseriscono in una fittissima rete di relazioni, distendono il tempo tra passato, presente e futuro. Sopra i dodici profeti di Ribera i dodici apostoli di Lanfranco con i loro nomi. Dodici più dodici ventiquattro come gli anziani dell’Apocalisse, come la somma dell’Antico e Nuovo Testamento.“Solo chi si reca a Napoli e visita nel Duomo la cappella di San Gennaro, con lo splendido dipinto di Ribera vicino a opere del Domenichino e del Lanfranco, e poi sale alla Certosa, contempla nella cappella del Tesoro la profonda e monumentale Pietà, e vede nella chiesa la Comunione degli Apostoli e i profeti nella navata centrale, è in grado di percepire tutta la sapienza pittorica, la profondità emotiva, la solidità compositiva e la monumentalità di Ribera, che si presenta come uno dei grandi del suo tempo” (p. 23).

Lo spagnolo autore di questo aureo libretto è un vero innamorato di Napoli, della sua civiltà artistica, della sua anima aristocratica. E’ capace di scoprirne tesori nascosti e illuminare ulteriormente aspetti e personaggi noti o meno noti della sua ricchissima storia: anche per questi motivi Quirante, ex direttore del “Cervantes”, si è guadagnato la cittadinanza onoraria di Napoli.

Quirante scrive un capitolo su Gustaw Herling, “che passerà più della metà della sua vita a Napoli come José de Ribera. Entrambi si sposeranno e fonderanno una famiglia, entrambi intrappolati nella città feroce e seducente come la formica nell’ambra” (p. 47).

Ribera arriva a Napoli nel 1616. Insieme col Lanfranco opera alla Corte del viceré Monterey. Firma le sue opere come “español”, ma non vorrebbe tornare in patria. Ribera e Quirante: l’autore e, forse, il suo consapevole o inconsapevole doppio.

- NOTA: SIBILLE E PROFETI NEL #REGNODINAPOLI, NEL PRIMO #SEICENTO. UNA TRACCIA STORIOGRAFICA DI GRANDE IMPORTANZA: A CONTURSI TERME (SALERNO), NEL 1613, NELLA "CHIESA DELLA #MADONNADELCARMINE", AFFRESCHI CON 12 SIBILLE.

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- DA MICHELANGELO A LOTTO: DALLA "CAPPELLA SISTINA" ALLA CASA DI LORETO. Una nota a margine della mostra "Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi" a Cuneo.9 marzo 2024, di Federico La Sala

ARTE RELIGIONE STORIA ANTROPOLOGIA E FILOLOGIA DEL RINASCIMENTO:

LORENZO LOTTO (1480-1556).

- Una nota a margine della mostra "Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto" (prorogata fino al 1 aprile).*

A MIO PARERE, LORENZO LOTTO MERITA ATTENZIONE CULTURALE E STORIOGRAFICA: LA LUNGA ONDA DELL’#INTERPRETAZIONE UMANISTICO-RINASCIMENTALE DEL MESSAGGIO EVANGELICO, COME DI UN #CAMMINO #PARALLELO DI #PROFETI E #SIBILLE, CHE ARRIVA MAGISTRALMENTE CON [MICHELANGELO BUONARROTI FINO IN CIMA ALLA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA, E, CON LORENZO LOTTO, GIUNGE CON I PROFETI E LE SIBILLE DELLA "CAPPELLA SUARDI", NELLE OPERE DEL "CICLO LAURETANO", ALLA SANTA CASA DI LORETO, ALLA CASA DI MARIA E GIUSEPPE, E ALLA "ADORAZIONE DEL BAMBINO".

*

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LA MEMORIA DELLE "CARITI", DELLE "GRAZIE". Una nota sul disagio "filologico" della civiltà.29 gennaio 2024, di Federico La Sala

LINGUISTICA STORIOGRAFIA E PSICOANALISI:

- UN "LAPSUS" DI LUNGA DURATA E UNA FILOLOGIA AL SERVIZIO DEL #LATINORUM.

RIFLETTENDO sul #nodo etimologico di #cuore e #cardine (in connessione con l’ #hamlet-ico tempo di #Shakespeare, "fuori dai cardini"), la memoria ha richiamato l’attenzione su una #immagine (qui, v. allegato) che continua a "#parlare" di un problematico #letargo di secoli (quantomeno a partire da #LorenzoValla, 1440), di uno strano "lapsus" storico e storiografico sul tema dell’#Amore per eccellenza: la #Carità, la #Charitas (gr. "#Xapitas"), e sulla famosa e falsa "donazione di Costantino".

IN PRINCIPIO ERA IL #LOGOS: CHARITAS (AMORE). Questa parola-chiave, la "password" del "regno dei cieli", è diventata nel tempo la Carità - #elemosina, la #Caritas (fatta derivare dal lat. "carus", "caro") e così, persa la "h" (l’#acca), anche in lingua greca (v. allegato) è diventata (addirittura) "#Kapitas" ( "Karitas").

"RIPENSARE #COSTANTINO"? NO! #DANTE2021? NO! RICORDARE L’ANNIVERSARIO DI #NICEA 325, 2025!

OVVIAMENTE, così permanendo e stando le cose in tutte le Università e le Accademie del #PianetaTerra (con la loro forte segnatura culturale di epoca "rinascimentale"), il "sonno dogmatico" continua a tutti i livelli, sul piano non solo etimologico, ma filologico, antropologico, teologico e politico.

OVVIAMENTE, così permanendo e stando le cose in tutte le Università e le Accademie del #PianetaTerra (con la loro forte segnatura culturale di epoca "rinascimentale"), il "sonno dogmatico" continua a tutti i livelli, sul piano non solo etimologico, ma filologico, antropologico, teologico e politico.- P. S. - Per meglio capire la questione del disagio "filologico" della civiltà, forse, è bene riflettere sulle parole e al contempo sulle persone: Chi (gr. X) sono le cosiddette "Cariti": sono le "dame della Carità / Elemosina", o, al contrario, sono l’altrà metà del "genere umano", il cuore e il cardine della stessa vita sul Pianeta Terra?.

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- NEL "TEMPO FUORI DAI CARDINI", SHAKESPEARE, CON AMLETO, SOLLECITA A RIORGANIZZARE LE IDEE.24 gennaio 2024, di Federico La Sala

L’EUROPA NEL "TEMPO FUORI DAI CARDINI":

- TEATRO, METATEATRO, E STORIOGRAFIA "IMPERIALISTICA".

SHAKESPEARE, CON IL ’MULINO’ DI "AMLETO" (1602), SOLLECITA A PORTARSI OLTRE "SCILLA E CARIDDI", OLTRE LA COSMOTEANDRIA CATTOLICA E PROTESTANTE.

- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E STORIA.

UN’IPOTESI DI LAVORO PER USCIRE DAL #LETARGO (DANTE ALIGHIERI, PAR. XXXIII, 94) E PER MEGLIO RIFLETTERE SULLA QUESTIONE TEOLOGICO-POLITICA (ENRICO VIII, 1534) E ANTROPOLOGICA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’EUROPA DEL SEICENTO (MA ANCORA IN PIEDI, SI PENSI A NICEA 2025) SEGNATA DAL CONFLITTO POLITICO-RELIGIOSO TRA SPAGNA E INGHILTERRA, FORSE, E’ OPPORTUNO NON DIMENTICARE LA LEZIONE DELLA "SORELLA" DELLO STESSO SHAKESPEARE, "JUDITH" (VIRGINIA WOOLF), E TENERE CONTO DELLO SPIRITO DI TERESA D’AVILA CHE SOFFIA FORTISSIMO NEL CAMPO CATTOLICO-SPAGNOLO E DEL "CORPO DI CRISTO" DELLA #REGINA E #PAPESSA, ELISABETTA I D’INGHILTERRA, CHE REGNA NEL CAMPO INGLESE E PROTESTANTE-ANGLICANO.

NOTE:

- ARTE, TRADIZIONE DEI CARMELITANI SCALZI, E QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA): MARIA E GIUSEPPE E TERESA D’AVILA.

- Un "racconto" di Francesco del Cairo (1640-1650, Parma), che dà da pensare: "Il quadro [...] Raffigura la Vergine e san Giuseppe che appaiono a Santa Teresa d’Avila, inginocchiata in preghiera con le mani incrociate sul petto, nell’atto di ricevere dalla Madonna che si sporge verso di lei una catena d’oro. Santa Teresa, vissuta tra 1515 e 1582, ebbe un ruolo primario nella dell’ordine del #CarmeloScalzo. Ella fu anche particolarmente devota a San Giuseppe, sposo di Maria e suo protettore, contribuendo alla diffusione del culto del santo e alla sua rappresentazione nell’arte devozionale. L’episodio raffigura una visione mistica che Teresa aveva avuto il 15 agosto 1561, giorno dell’#Assunzione, in cui la #Madonna e #Giuseppe comparivano insieme ponendole sulle spalle un manto bianco sfolgorante e al collo un ornamento d’oro con appesa una croce, segno dell’approvazione divina al suo progetto di fondazione di un monastero. [...] ".

- POLITICA, RELIGIONE, E STORIOGRAFIA. EUROPA,1534: UNA "STRANA" COINCIDENZA.

- Mentre a Londra, il re Enrico VIII, con l’Atto di Supremazia del 1534, si dichiara "Capo Supremo in terra della Chiesa d’Inghilterra" e apre la via alla Riforma Anglicana (e al trono ad Elibasetta, nata il 1533), nel Regno di Napoli, Vicereame spagnolo, il giureconsulto Giovanni Antonio #Pepi, sulle orme di #Cicerone (e del suo "De officiis") detto "#Piperone", dà alle stampe il "De Omni Vero Officio", traccia la linea di un programma teologico-politico per l’impero cattolico-spagnolo (cfr. "Piperonis De omni vero officio libri septem. Omnibus aeque ac aer ad vitam quo sine spirat nemo ad bene beateque viuendum necessarii. Authoris iniussu quisquam ne imprimito neue uspiam uendito").

- MEMORIA E #STORIA: #CARMELITANI SCALZI NEL #REGNO DI NAPOLI, VICEREAME SPAGNOLO. Dopo il #terremoto del 1980, ritrovato nella provincia di Salerno, a Contursi Terme, un "file" perduto del tardo #Rinascimento.

- STORIA D’EUROPA.

- Elisabetta I d’Inghilterra:"Elisabetta I Tudor (Greenwich, 7 settembre 1533 - Richmond upon Thames, 24 marzo 1603) è stata regina d’Inghilterra e d’Irlanda dal 17 novembre 1558 fino al 24 marzo 1603, giorno della sua morte [...]".

- METATEATRO E STORIOGRAFIA: SHAKESPEARE. La questione di #Amleto, come già quella del "giocastolaio" #Edipo, re di #Tebe, investe ogni #relazione (a tutti i livelli, dal più basso al più alto - da ogni "Adamo" e ogni "Eva" fino a "Dio" e al "corpo di "Cristo-Re"). Per #Shakespeare, non è solo un "gioco" (letterario) di interpretazione delle #sacre scritture, ma decisamente (e storicamente) una #question di "essere, o non essere": alle spalle, e nel suo presente, egli, con tutta la società inglese, e con la sua #Regina e #Papessa, ha ben #memoria dell’attacco della #Invincibile Armata (1588).

-

>LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LA RINASCITA (GIOACCHINO DA FIORE, FRANCESCO DI ASSISI, E DANTE ALIGHIERI), LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453), E UN "NUOVO" PRESEPE "FRANCESCANO".29 dicembre 2023, di Federico La Sala

DOTTA IGNORANZA (1440), "PACE DELLA FEDE" (1453), E RILANCIO DI UN "NUOVO" #PRESEPE "FRANCESCANO" (ALL’ORIGINE DELLA "#CAPPELLASISTINA"): #ARCHEOLOGIA, #FILOLOGIA, E #STORIAELETTERATURA ...

- DOPO LA #CADUTA DI #COSTANTINOPOLI (1453), FINE DELLA RINASCITA (GIOACCHINO DA FIORE, FRANCESCO DI ASSISI, E DANTE ALIGHIERI) E RICOSTITUZIONE DELLA #TEOLOGIA-POLITICA DI #COSTANTINO (CON LA DEIFICAZIONE DELLA #MADRE DELL’#IMPERATORE-#PAPA).

Un invito alla lettura di un "vecchio" lavoro di #ricerca di Arnalda Dallaj:

"#ORAZIONE E #PITTURA TRA «#PROPAGANDA» E #DEVOZIONE AL TEMPO DI #SISTOIV. [...] A proposito del dibattito sull’Immacolata Concezione e delle vivacissime forme che lo caratterizzarono tra l’ottavo decennio del #Quattrocento e gli inizi del #Cinquecento sono state utilizzate di recente espressioni come « mezzi pubblicitari » e «manifesti dottrinali» ponendo così l’accento sull’intensa ricerca, da parte delle istituzioni ecclesiastiche, di appropriati canali di comunicazione per ampliare il confronto sulla dottrina che, proprio in quel secolo, aveva conquistato basi più salde, anche se il definitivo assestamento maturerà solo nel 1854. Una data cardine fu il 1477, allorché il #papa #francescano Sisto IV autorizzò la celebrazione della festa e approvò l’Ufficio, appositamente composto da Leonardo Nogarolo, concedendo ampia indulgenza per la partecipazione alla liturgia. La tesi della « preservazione » di Maria dal peccato originale, pur trovando sempre maggiori consensi, continuò ad essere avversata soprattutto dai Domenicani. [...]" (cf. Arnalda DALLAJ: "IL CASO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA DI GANNA").

- NOTA: CULTURA #IMMAGINARIO E #POLITICA. Sul #clima "artistico" e sulla "propaganda" del tempo, in #Lombardia, si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza, "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).

Federico La Sala #ARCHEOLOGIA, #FILOLOGIA, E #STORIAELETTERATURA ...

- DOPO LA #CADUTA DI #COSTANTINOPOLI (1453), FINE DELLA #RINASCITA (#GIOACCHINODAFIORE, #FRANCESCODIASSISI, E #DANTEALIGHIERI) E RICOSTITUZIONE DELLA #TEOLOGIA-POLITICA DI #COSTANTINO (CON LA DEIFICAZIONE DELLA #MADRE DELL’#IMPERATORE-#PAPA).

Un invito alla lettura di un "vecchio" lavoro di #ricerca di Arnalda Dallaj:

"#ORAZIONE E #PITTURA TRA «#PROPAGANDA» E #DEVOZIONE AL TEMPO DI #SISTOIV. [...] A proposito del dibattito sull’Immacolata Concezione e delle vivacissime forme che lo caratterizzarono tra l’ottavo decennio del #Quattrocento e gli inizi del #Cinquecento sono state utilizzate di recente espressioni come « mezzi pubblicitari » e «manifesti dottrinali» ponendo così l’accento sull’intensa ricerca, da parte delle istituzioni ecclesiastiche, di appropriati canali di comunicazione per ampliare il confronto sulla dottrina che, proprio in quel secolo, aveva conquistato basi più salde, anche se il definitivo assestamento maturerà solo nel 1854. Una data cardine fu il 1477, allorché il #papa #francescano Sisto IV autorizzò la celebrazione della festa e approvò l’Ufficio, appositamente composto da Leonardo Nogarolo, concedendo ampia indulgenza per la partecipazione alla liturgia. La tesi della « preservazione » di Maria dal peccato originale, pur trovando sempre maggiori consensi, continuò ad essere avversata soprattutto dai Domenicani. [...]" (cf. Arnalda DALLAJ: "IL CASO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA DI GANNA").

- NOTA: CULTURA #IMMAGINARIO E #POLITICA. Sul #clima "artistico" e sulla "propaganda" del tempo, in #Lombardia, si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza, "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- MALINCONIA BAROCCA: "RUBENS. ALLEGORIA DELLA FEDE. LA SIBILLA PERSICA" E FINE DELL’ONDA LUNGA DEL RINASCIMENTO.2 dicembre 2023, di Federico La Sala

ARTE STORIA STORIOGRAFIA: RUBENS, LA SIBILLA PERSICA, E LA FINE DELLA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO.

Una nota a margine di un evento...

A #NAPOLI, IL GIORNO 4 DICEMBRE 2023, Maura Sgarro con i suoi "Colloqui con quattordici artisti del Seicento europeo" (kimerik.it, 2023) e Aurelio Musi con la sua "Malinconia barocca" (Neri Pozza, 2023), faranno una doppia presentazione dei loro libri e, ad essa, come annuncia la dr.ssa Sgarro, «"sara’ presente" anche P. P. Rubens con il suo quadro "Le conseguenze della guerra" del 1638» (https://www.facebook.com/maura.sgarro.125/posts/pfbid0X5gFzPRc7MRdJTF2vsYEiDmQmM5GrP7KEpckAV9839aRxvfLUuXT2eydu7mQWdXxl). Approfittando dell’occasione, forse, è una buona idea richiamare l’attenzione su una opera giovanile di #Rubens, legata alla complessa storia del tema delle #Sibille, alla SibillaCumana, alle Sibille della #CappellaSistina, alla filosofia del Rinascimento, e allo stesso #Barocco (cfr. Giovan Battista Marino, "Dicerie Sacre", 1614; e "Adone", 1623).

"RUBENS. ALLEGORIA DELLA FEDE. LA SIBILLA PERSICA [...] L’Allegoria della Fede. La #SibillaPersica [...] È un capolavoro della prima maturità di Rubens (Siegen, 1577-Anversa, 1640), appena rientrato da Roma ad Anversa tra il 1611 e il 1614 [....] rappresenta l’Allegoria della Fede cristiana, come testimonia il libro aperto con il disegno dell’Immacolata Concezione sul quale la nobildonna punta l’indice. Nel monocolo la Vergine è colta nel suo ruolo di dominatrice del male. [...]

- LA PERIZIA DI GIOVANNI TESTORI:

[...] Il dipinto impone il riconoscimento della Sibilla, non in una generica allegoria della fede, ma nella Sibilla Persica, associata alla profezia della nascita di Cristo dalla Vergine, sottomettendo la bestia demoniaca per la salvezza del genere umano [...]

La Persica viene per lo più rappresentata col capo coperto con veste damascata e ricami in oro così come appare nel presente dipinto, così come la scelta di rappresentare una sibilla non in vesti antiche o greco-romane o orientali è tipicamente fiamminga [...] Quasi nella posa di un’annunciata sorpresa durante la lettura, appare, diversamente da come ci si potrebbe attendere, per via dell’iscrizione circolare entro cui è racchiusa ancora giovane, con il volto non coperto dal velo o copricapo [...]

La Persica viene per lo più rappresentata col capo coperto con veste damascata e ricami in oro così come appare nel presente dipinto, così come la scelta di rappresentare una sibilla non in vesti antiche o greco-romane o orientali è tipicamente fiamminga [...] Quasi nella posa di un’annunciata sorpresa durante la lettura, appare, diversamente da come ci si potrebbe attendere, per via dell’iscrizione circolare entro cui è racchiusa ancora giovane, con il volto non coperto dal velo o copricapo [...]

Un ritratto in veste sibillina di una donna di condizioni sociali elevate, dotata di virtù morali e intellettuali, di un’illuminazione mentale, assistita dal volere divino e alla qualità per eccellenza della profetessa, di età non avanzata, in opposizione alla vecchia lectio secondo la quale la Persica andava ritenuta la più vecchia delle sibille”. (Arte.it).

Un ritratto in veste sibillina di una donna di condizioni sociali elevate, dotata di virtù morali e intellettuali, di un’illuminazione mentale, assistita dal volere divino e alla qualità per eccellenza della profetessa, di età non avanzata, in opposizione alla vecchia lectio secondo la quale la Persica andava ritenuta la più vecchia delle sibille”. (Arte.it).-

>"RUBENS. ALLEGORIA DELLA FEDE. LA SIBILLA PERSICA" ---- ELSHEIMER E IL "CIELO STELLATO": GALILEO GALILEI E IL CIGOLI E LA LUNA IN SANTA MARIA MAGGIORE A ROMA.4 dicembre 2023, di Federico La Sala

CIELO STELLATO E MALINCONIA BAROCCA. COSMOLOGIA, RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E ARTISTICA, MA NON ANTROPOLOGICA: QUANDO L’ITALIA E L’EUROPA CADDERO IN UN VICOLO CIECO (1618-1648). Una sollecitazione a ripensare la #storiografia dei primi decenni del #Seicento...

Un omaggio al lavoro di Maura Sgarro ("Colloqui con quattordici artisti del Seicento europeo", Kimerik 2023) e di Aurelio Musi ("Malinconia barocca", Neri Pozza 2023).

MEMORIA E #STORIA: #ELSHEIMER E #RUBENS. "Adam #Elsheimer (Francoforte sul Meno, 16 settembre 1578 - Roma, 11 dicembre 1610): [...] Secondo i biografi, Elsheimer, che lavorava molto lentamente e che lasciò pochissime opere (oggi se ne contano una trentina), morì perciò quasi in povertà. Una famosa lettera, piena di dolore, di #Rubens a Johann Faber che lo informava da Roma della scomparsa dell’amico, è forse il miglior tributo fatto a questo artista. Fu sepolto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, dove nel 2010 è stata apposta una lapide-cenotafio con profilo in bronzo e l’iscrizione che ricorda tra l’altro: "Nel 1609 dipinse / il cielo stellato / osservandolo / con uno dei primi / telescopi".

ARTE E #SCIENZA: CIGOLI, GALILEO GALILEI, E LA LUNA. [...] Quella fra Galileo e il Cigoli è, semplicemente, l’amicizia di una vita. Ce ne resta la testimonianza attraverso 29 lettere di Cigoli a Galileo e solo due dello scienziato al pittore perché gli eredi dell’artista, con eccessivo zelo, ritennero di dover distruggere tutte le prove di un sodalizio compromettente dopo la condanna papale. [...] Cigoli si trasferisce da Firenze a Roma nel 1604; Galileo all’epoca è ancora a Padova. Tornerà a Firenze nel 1610. [...]

Nell’ottobre del 1610 Cigoli riceve da Papa Paolo V l’incarico di affrescare la cupola di Santa Maggiore Maggiore con l’Immacolata Concezione, Apostoli e Santi. La fatica è resa da questo passo nella lettera del 1° luglio 1611: “Nel resto, io attendo a salire 150 scalini a Santa Maria Maggiore et a tirare a fine allegramente, a questi caldi estivi che disfanno altrui; et ivi, senza esalare vento né punto di motivo di aria, tra il caldo e l’umido che contende, me la passerò tutta questa state”. Ma sui ponteggi e sulla cupola di Santa Maria Maggiore succedono cose bellissime. Succede, ad esempio (lettera del 23 marzo 2612), che Cigoli usi un cannocchiale galileiano per osservare le macchie solari: 26 osservazioni, disegnate appositamente per Galileo (fig. 3); [...] Succede poi che nell’ottobre del 1612, dopo oltre due anni di lavoro, l’affresco sia completato, e che l’Immacolata Concezione sia strutturata secondo un’iconografia del tutto nuova: una Madonna in piedi su una luna perfettamente galileiana (fig. 4) , la stessa luna (fig. 1) le cui fasi Galileo aveva dipinto all’acquerello in uno dei suoi studi (fig. 2). La testimonianza commovente di un amico fedele.

Nell’ottobre del 1610 Cigoli riceve da Papa Paolo V l’incarico di affrescare la cupola di Santa Maggiore Maggiore con l’Immacolata Concezione, Apostoli e Santi. La fatica è resa da questo passo nella lettera del 1° luglio 1611: “Nel resto, io attendo a salire 150 scalini a Santa Maria Maggiore et a tirare a fine allegramente, a questi caldi estivi che disfanno altrui; et ivi, senza esalare vento né punto di motivo di aria, tra il caldo e l’umido che contende, me la passerò tutta questa state”. Ma sui ponteggi e sulla cupola di Santa Maria Maggiore succedono cose bellissime. Succede, ad esempio (lettera del 23 marzo 2612), che Cigoli usi un cannocchiale galileiano per osservare le macchie solari: 26 osservazioni, disegnate appositamente per Galileo (fig. 3); [...] Succede poi che nell’ottobre del 1612, dopo oltre due anni di lavoro, l’affresco sia completato, e che l’Immacolata Concezione sia strutturata secondo un’iconografia del tutto nuova: una Madonna in piedi su una luna perfettamente galileiana (fig. 4) , la stessa luna (fig. 1) le cui fasi Galileo aveva dipinto all’acquerello in uno dei suoi studi (fig. 2). La testimonianza commovente di un amico fedele.

Su Cigoli si può contare, e Galileo non esita a chiederne l’aiuto in vista della pubblicazione dell’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, a cura dell’Accademia dei Lincei. Ad occuparsi della pubblicazione è direttamente Federico Cesi, il Principe dell’Accademia; ma per scegliere l’incisore che dovrà occuparsi della parte iconografica dell’opera sia Cesi sia Galileo concordano nel rivolgersi a Cigoli . Fu scelto poi l’incisore lussemburghese Matthias Greüter. [...]" (cfr. "

Su Cigoli si può contare, e Galileo non esita a chiederne l’aiuto in vista della pubblicazione dell’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, a cura dell’Accademia dei Lincei. Ad occuparsi della pubblicazione è direttamente Federico Cesi, il Principe dell’Accademia; ma per scegliere l’incisore che dovrà occuparsi della parte iconografica dell’opera sia Cesi sia Galileo concordano nel rivolgersi a Cigoli . Fu scelto poi l’incisore lussemburghese Matthias Greüter. [...]" (cfr. "

RAGIONE E FEDE: GALILEO E LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA. "[..." class="spip_out">Galileo e Ludovico Cigoli: la Luna e le #macchiesolari fra scienza ed arte

Il 25 febbraio 1616 il papa ordinò al cardinale Bellarmino di «convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione; e se si fosse rifiutato di obbedire, il Padre Commissario, davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla». Nello stesso anno il De revolutionibus di Copernico fu messo all’Indice donec corrigatur (fino a che non fosse corretto). Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane: forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto, fecero cadere Galileo nell’illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. [...]" (https://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei).#Cosmicomiche #calvino100 #rinascimento #astronomia #barocco #8dicembre

-

> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LA "PRISCA THEOLOGIA", LA SIBILLA CUMANA, E LA "#CHARITAS". L’IDEA DI SAPIENZA DI ANTONIO ROSMINI, NELLA LETTERA "AD THEOLOGIAM PROMOVENDA".6 novembre 2023, di Federico La Sala

#PROFETI, #SIBILLE, #QUESTIONEANTROPOLOGICA (#KANT, 1800), E #FILOLOGIA:

ANTONIO #ROSMINI, LA "PRISCA THEOLOGIA", E LA "#CHARITAS".

- Una nota a margine della sollecitazione della Lettera apostolica "Ad theologiam promovenda" *, a riprendere e a ripensare la "Idea di Sapienza" di A. Rosmini *

Rileggere il testo della "BREVE DISSERTAZIONE DI ANTONIO ROSMINI SULLE SIBILLE" (#Patricia Salomoni, "#RosminiStudies", 6, 2019). Che Rosmini abbia iniziato il suo percorso riflettendo sulle figure delle Sibille, è da considerarsi un fatto degno della massima attenzione - e, ovviamente, di ulteriore approfondimento!

La riflessione su tale tema, probabilmente, lo ha reso più vigile nel suo cammino e nella sua fedeltà alla lettera e allo spirito della "Charitas". Il "Kant italiano", infatti, iniziando il suo percorso con la tesi di laurea sulle Sibille (1822), non solo non ha perso il suo legame con la Grazia (Charis) e con le Grazie (Charites), ma - coerentemente - ha saputo custodire anche l’«h» della #Charitas! E ha cercato di tenere ferma la sua distanza dalla logica economica - sempre più dilagante - della "carità" del "mercato" ("caritas") e, al contempo, dalla politica di sostegno alla diffusione della "eu-carestia" - a tutti i livelli. Ma, alla fine, non è riuscito a coniugare - come voleva, in spirito di verità e carità - - il rapporto tra filosofia (sapienza pagana) e rivelazione (sapienza ebraica).

La riflessione su tale tema, probabilmente, lo ha reso più vigile nel suo cammino e nella sua fedeltà alla lettera e allo spirito della "Charitas". Il "Kant italiano", infatti, iniziando il suo percorso con la tesi di laurea sulle Sibille (1822), non solo non ha perso il suo legame con la Grazia (Charis) e con le Grazie (Charites), ma - coerentemente - ha saputo custodire anche l’«h» della #Charitas! E ha cercato di tenere ferma la sua distanza dalla logica economica - sempre più dilagante - della "carità" del "mercato" ("caritas") e, al contempo, dalla politica di sostegno alla diffusione della "eu-carestia" - a tutti i livelli. Ma, alla fine, non è riuscito a coniugare - come voleva, in spirito di verità e carità - - il rapporto tra filosofia (sapienza pagana) e rivelazione (sapienza ebraica).

Già all’inizio del suo percorso, benché partito con buona volontà e - kantianamente ("Sapere aude!") - con gran coraggio, infatti, egli s’inchina all’autorità di sant’Agostino ("De Civitate Dei", XVIII, 47) e - pur rendendosi conto con lo stesso Agostino che "qualsiasi predizione su Cristo poteva essere dichiarata falsa dagli empi e soggiacere al medesimo discredito, sia che si trattasse degli oracoli delle Sibille o delle profezie degli Ebrei" - conclude con un "non è gradito a Lui stesso che, nelle dispute, noi dedichiamo troppe energie più a quelli che a queste" e attribuisce la palma della credibilità solo a "queste .. certissime, luminosissime, custodite dal popolo ebraico a noi assai ostile, e protette da ogni corruzione con incomparabile ed encomiabile cura nel corso di molti secoli" (P. Salomoni, cit, p. 227).