2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! - a cura di Federico La Sala

martedì 19 giugno 2007.- [...] Personalità complessa e curiosa, Isaac Newton era mosso da una grande passione per la faccia misteriosa della realtà, quella che la scienza ha sempre bollato di ’superstizione’: l’alchimia come il millenarismo, la possibilità di trasformare i metalli più vili in oro lucente e il calcolo matematico per prevedere il giorno dell’Apocalisse. E questa inquietudine scientifica si è accompagnata a un amore per lo studio dei testi sacri che ha fatto dello scienziato anche un discusso teologo (considerato eretico negli ambienti ufficiali). Così, studiando i versi del libro di Daniele, proprio l’autore dei Principia mathematica ha calcolato che il mondo sarebbe scomparso esattamente 1260 anni dopo la fondazione del Sacro Romano Impero d’Occidente. Il calcolo si basa sulla durata presunta della corruzione della Chiesa, calcolata a partire dall’inizio del potere temporale del papa [...]

Per il padre della scienza moderna il 2060 è l’anno del giudizio universale.

Per il padre della scienza moderna il 2060 è l’anno del giudizio universale.

Il lato oscuro dello scienziato inglese: razionalismo e superstizione.

Il lato oscuro dello scienziato inglese: razionalismo e superstizione.

L’Apocalisse secondo Isaac Newton

L’Apocalisse secondo Isaac Newton

La lettera che predice la fine del mondo *

La lettera che predice la fine del mondo *

GERUSALEMME - Era un razionalista sir Isaac Newton. La leggenda, si sa, lo vuole sdraiato sotto un albero quando, colpito da una mela elaborò la teoria della gravità dei corpi. E se Newton è considerato il padre della scienza moderna è proprio perché le sue teorie sono nate dall’osservazione empirica della realtà.

Ma è di mano sua la lettera che viene esposta a Gerusalemme in questi giorni. Una lettera che, sulla base delle sole scritture bibliche, preannuncia la fine del mondo. E, con precisione scientifica, ne fissa la data nell’Annus Domini 2060. La lettera - Yahuda MS 7 - datata 1704, appartiene a un ricco collezionista di manoscritti scientifici e non veniva esposta al pubblico dal 1969. Oggi è il pezzo forte di una mostra allestita presso la Jerusalem’s Hebrew University dal titolo accativante, "Newton’s Secrets".

E infatti il fondatore della fisica e dell’astronomia classiche - almeno fino a quando l’avvento della teoria della relatività non ha stravolto le fondamenta scientifiche di queste discipline - coltivava un suo lato oscuro. Personalità complessa e curiosa, Isaac Newton era mosso da una grande passione per la faccia misteriosa della realtà, quella che la scienza ha sempre bollato di ’superstizione’: l’alchimia come il millenarismo, la possibilità di trasformare i metalli più vili in oro lucente e il calcolo matematico per prevedere il giorno dell’Apocalisse. E questa inquietudine scientifica si è accompagnata a un amore per lo studio dei testi sacri che ha fatto dello scienziato anche un discusso teologo (considerato eretico negli ambienti ufficiali).

Così, studiando i versi del libro di Daniele, proprio l’autore dei Principia mathematica ha calcolato che il mondo sarebbe scomparso esattamente 1260 anni dopo la fondazione del Sacro Romano Impero d’Occidente. Il calcolo si basa sulla durata presunta della corruzione della Chiesa, calcolata a partire dall’inizio del potere temporale del papa - che nell’800 d.C. incorona Carlomagno Imperatore del Sacro Romano Impero - e per un periodo indicato dal profeta Daniele in 7-25 e 12-7, dove si legge: "per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, e quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, allora tutte queste cose si compiranno". Da tali parole Newton estrasse la cifra 1260, equivalente a un anno (1), due anni (2) e la metà di un anno (6 mesi).

Una fascinazione, quella per la fine del mondo e per le teorie escatologiche, che l’ha accompagnato durante tutta la sua vita di scienziato: pare che in 50 anni di attività il professore di Cambridge abbia scritto più di 4500 pagine sul tema delle profezie.

Una questione etica lo muoveva: l’idea che anticipare il futuro ci avrebbe consentito di evitare errori, guerre e disastri. Che la profezia avrebbe salvato il bene, insomma, almeno fino all’ultimo giorno. E così si accumulavano i fogli fitti di calcoli e congetture sulla data più probabile del giorno del Giudizio.

Senza che mai, però, arrivasse a fissare un anno preciso. Ragioni di prudenza, di responsabilità o forse semplicemente di corenza scientifica. Fatto sta che a un certo punto, proprio pochi anni prima di morire, si convinse che la data poteva essere ricostruita con esattezza a partire dalle parole del profeta Daniele. Informazioni di diretta provenienza divina - almeno secondo Newton - messe nero su bianco.

Lo scienziato scrisse quella data, 2060, nella lettera che oggi viene mostrata a curiosi ed esperti. Un testo che già qualche anno fa suscitò l’interesse del mondo scientifico e, soprattutto, dei mass-media, ma che solo oggi è possibile vedere e leggere coi propri occhi. Dopo un lungo viaggio che portò le carte - quelle teologiche, profetiche ed eretiche - dagli archivi della famiglia Newton agli uffici londinesi di Sotheby’s, nel 1936, fino alle lontane sale della Jewish National and University Library.

* la Repubblica, 18 giugno 2007

Sul tema, nel sito, si cfr.:

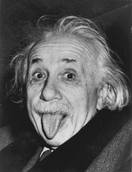

ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!).

FLS

Forum

-

> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI - UN "BAMBINO" SULLA SPIAGGIA DELL’OCEANO CELESTE: : ISAAC NEWTON (1643 - 1727).1 settembre 2024, di Federico La Sala

UN "BAMBINO" SULLA SPIAGGIA DELL’#OCEANOCELESTE (KEPLERO A #GALILEO, 1611): ISAAC NEWTON (1643 - 1727).

ANTROPOLOGIAFILOSOFICA), #RIVOLUZIONECOPERNICANA, E #IMMAGINAZIONE SCIENTIFICA E TEOLOGICO-POLITICA...

- Una nota in memoria di #Elvio Fachinelli, #Umberto Eco #Gianni Vattimo...

“If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants.” (Isaac Newton). A ben riflettere, nel trecentesimo anniversario della #nascita di #Kant (1724 -2024), è bene anche ripensare all’intera opera di Newton ("Trattato sull’Apocalisse") e, dalle sue stesse parole, a un possibile "sottile" richiamo "cristologico", a sé stesso come un "#bambino" (#Cristo), portato sulle spalle dal #gigante "#Cristoforo" (che a sua volta diventa un altissimo "#Cristofaro", come da parola di #Alexander #Pope, poeta amatissimo da Kant).

NOTA. #Filologia #Antropologia #Teologia e #Pedagogia. "On The #Shoulders Of #Giants" (#OTSOG). "Senza di loro non vedremmo nulla, su di loro vediamo più lontano di questi San Cristoforo" (cfr. #Umberto #Eco, Introduzione all’edizione italiana: "Dicebat Bernardus Carnotensis" del libro di Robert K. #Merton, "Sulle spalle dei giganti", Società editrice il Mulino, Bologna1991).

- Note:

- Note:

TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA" ("LA #MENTE ACCOGLIENTE, ROMA, 1991).

TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA" ("LA #MENTE ACCOGLIENTE, ROMA, 1991).

- STORIA DELLA SCIENZA E SOCIETA’. «DIO DISSE: SIA NEWTON, E TUTTO FU LUCE» (ALEXANDER #POPE): "[...] La legge di gravitazione universale, che risolveva in modo apparentemente semplice l’enigma fino allora inviolato della meccanica celeste, fu respinta da alcuni come un’ennesima qualità occulta, accettata da altri come l’idea di una mente sovrumana. «Non è lecito ai mortali emulare gli dei più di Newton»: così si conclude l’ode latina premessa da Edmond Halley alla prima edizione dei Principi. Il poeta Alexander Pope alluse in un distico alle scoperte dell’attrazione e della scomposizione della luce solare nel prisma come una seconda creazione, voluta da Dio attraverso Newton: «La natura e le sue leggi erano immerse nella notte/ Dio disse: sia Newton, e tutto fu luce». Nella metafora non manca un’allusione agli studi biblici, teologici, storici di cui Newton era profondo cultore. Nella sua biblioteca, accanto alle opere antiche e moderne di matematica, fisica e scienze naturali c’erano tutti i classici antichi e un’ampia messe di libri moderni di filosofia, storia, geografia, viaggi. [...]" (Paolo Casini, Treccani, 2006).

- MEMORIA E #STORIA: ISAAC NEWTON.

- Nature and nature’s laws lay hid in night; God said: «Let Newton be!», and all was light.

- «La Natura e le sue leggi giacevano nascoste nella notte; Dio disse; «Sia Newton!», e la luce fu.

Versi di Alexander Pope.

Versi di Alexander Pope.

- Sibi gratulentur mortales tale tantumque exstitisse humani generis decus.

- Si rallegrino i mortali che sia esistito un tale onore per il genere umano.

Epitaffio sulla tomba.

Epitaffio sulla tomba.

La fama di Newton era già enorme al tempo della sua morte.

La fama di Newton era già enorme al tempo della sua morte.

-

> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! - a cura di Federico La Sala8 marzo 2024, di Federico La Sala

Newton’s Temple

A brilliant scientist as well as a prophet of doom counting down to the End of Days. A gifted physicist and a messianic mystic. Isaac Newton was a man of many contradictions. *

" [...] Albert Einstein, who understood the significance of these manuscripts, sent a letter to Avraham Shalom Yahuda which answers this very question:

- “My Dear Yahuda,

- Newton’s writings on biblical subjects seem to me especially interesting because they provide deep insight into the characteristic intellectual features and working methods of this important man. The divine origin of the Bible is for Newton absolutely certain, a conviction that stands in curious contrast to the critical skepticism that characterizes his attitude toward the churches. From this confidence stems the firm conviction that the seemingly obscure parts of the Bible must contain important revelations, to illuminate which one need only decipher its symbolic language. Newton seeks this decipherment, or interpretation, by means of his sharp systematic thinking grounded on the careful use of all the sources at his disposal.

- While the formative development of Newton’s lasting physics works must remain shrouded in darkness, because Newton apparently destroyed his preparatory works, we do have in this domain of his works on the Bible drafts and their repeated modification; these mostly unpublished writings therefore allow a highly interesting insight into the mental workshop of this unique thinker.

- Einstein. September 1940, Saranac Lake

- P.S. I think that it is wonderful that the writings will all be kept together and made available for research.

And so, without any further delay, let’s examine some of these documents...

The text below dates back to 1710 and, like other writings from this collection, contains content from two seemingly unrelated fields. At the top of the page are calculations for Queen Anne’s currency tax. Newton was appointed Master of the Royal Mint in 1700, a post he held until his death in 1727. The lower part of the page contains commentary on the concept of the Trinity. Newton first discusses Sabellianism - a doctrine that argues that divinity is embodied in one entity, alternating between the Father, the Son, and the Holy Spirit.

Newton believed that the Hebrew Scriptures and the New Testament present God as one entity (the Father). He was of the opinion that men and women do not possess souls and that eternal life could only be achieved with the resurrection of the dead. Newton believed that Jesus was the son of God in the literal sense, not an embodiment of God himself. In his eyes, Jesus was not mortal, as he was not born to a human father.

Newton believed that the Hebrew Scriptures and the New Testament present God as one entity (the Father). He was of the opinion that men and women do not possess souls and that eternal life could only be achieved with the resurrection of the dead. Newton believed that Jesus was the son of God in the literal sense, not an embodiment of God himself. In his eyes, Jesus was not mortal, as he was not born to a human father.

The denial of the Holy Trinity and the existence of the eternal soul were considered heresy by the Catholic Church and the Church of England, under whose auspices Newton lived and worked. Therefore, he was forced to keep his views secret, managing to evade the watchful eye of the Church. [...]"

The denial of the Holy Trinity and the existence of the eternal soul were considered heresy by the Catholic Church and the Church of England, under whose auspices Newton lived and worked. Therefore, he was forced to keep his views secret, managing to evade the watchful eye of the Church. [...]"* Cfr. https://blog.nli.org.il/en/newtons-temple/ (21.07.2019).

-

> CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! ---- CON DANTE (2021), NEL CIELO DI MARTE. Un successo il volo del drone-elicottero Ingenuity: "questo è solo il primo grande volo"(MiMi Aung).20 aprile 2021, di Federico La Sala

IN "PARADISO" (CON DANTE - 2021), NEL CIELO DI MARTE.... *

MISSIONE DI INGENUITY. “Questo è solo il primo grande volo" (MiMi Aung).

Marte, un successo il volo del drone-elicottero Ingenuity

La prima immagine, in bianco e nero

di Redazione ANSA *

- [Foto] L’ombra di Ingenuity su Marte nella prima foto del volo arrivata a Terra. E’ stata scattata dallo stesso drone-elicottero (fonte: NASA/JPL-Caltech) -

E’ stato un successo il volo su Marte del drone-elicottero Ingenuity della Nasa: è la prima dimostrazione della possibilità del volo controllato su un pianeta diverso dalla Terra e apre nuovi scenari per il futuro dell’esplorazione marziana.

Nella notte gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa avevano inviato i comandi per il volo al drone-elicottero per le 9,31 italiane di oggi e più di tre ore più tardi i dati sono arrivati a Terra.

Il centro di controllo ha ricevuto anche la prima immagine, in bianco e nero. L’ha scattata lo stesso drone, catturando la sua ombra sul suolo marziano durante il volo di circa 40 secondi nel quale si è sollevato di tre metri. L’immagine è stata scattata dalla telecamera di bordo che in modo autonomo ha tracciato il suolo durante il volo. Anche il rover Perseverance ha ripreso il volo di Ingenuity, in un breve video inviato al centro di controllo della missione.

- [Foto] Le prime immagini del volo del drone-elicottero Ingenuity ripreso dal rover Perseverance (fonte: NASA/JPL-Caltech)

Il segnale è stato trasmesso da Ingenuity al rover Perseverance, che il 3 aprile scorso aveva rilasciato il drone sulla superficie marziana, dopo averlo portato con sé nel lungo viaggio dalla Terra; dal rover il segnale è stato trasmesso alla sonda della missione Mars 2020 che si trova nell’orbita marziana, che poi lo ha inviato sulla Terra.

- [Foto] Il test dei rotori del drone-elicottero Ingenuity (fonte: NASA/JPL-Caltech)

Il volo di Ingenuity è avvenuto in modo completamente automatico. Come previsto è durato circa 40 secondi e il drone si è sollevato di circa tre metri, per atterrare sulle sue quattro zampe. Quindi il veicolo si è messo a riposo per ricaricare le batterie.

Altri voli in programma

“Questo è solo il primo grande volo", ha detto la responsabile della missione di Ingenuity, MiMi Aung, paragonando la portata del primo volo di un drone-elicottero su un altro pianeta a quella del primo volo dei fratelli Wright. Un’analogia che la Nasa ha sottolineato da subito, considerando che a bordo del drone c’è un piccolo frammento di tela dell’ala dell’aereo dei fratelli Wright.

Ulteriori dati e nuove immagini del primo volo di Ingenuity sono attesi nell’arco dei prossimi tre giorni marziani, ognuno dei quali dura circa 40 minuti in più rispetto al giorno terrestre. Sulla base di questo materiale, rileva la Nasa, si prevede di organizzare un secondo volo sperimentale non prima del 22 aprile. Se il drone elicottero supererà anche questo secondo test, il gruppo di lavoro responsabile della missione metterà a punto le caratteristiche ottimali per ulteriori voli.

* ANSA, 20 aprile 2021 (ripresa parziale).

*Nota:

- PER LA BIRMANIA!!! EMERGENZA MYANMAR: RIASCOLTARE IL SUONO DELL’ARPA BIRMANA. Rimeditare la lezione di Kon Ichikawa, "The burmese harp" (film del 1956).

#PianetaTerra #DANTE2021. #DivinaCommedia: nel V #Cielo, quello di #Marte (Paradiso XIV, 101-123: "Come distinta da minori e maggi /lumi biancheggia tra ‘ poli del mondo / Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi; / sì costellati facean nel profondo /Marte quei raggi il venerabil segno/ che fan giunture di quadranti in tondo.. E come giga e arpa, in tempra tesa /di molte corde, fa dolce tintinno / a tal da cui la nota non è intesa, /così da’ lumi che lì m’apparinno /s’accogliea per la croce una melode / che mi rapiva, sanza intender l’inno").

FLS

-

> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. -- “Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni” (di Niccolò Guicciardini - Intervista).8 gennaio 2021, di Federico La Sala

“Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni” di Niccolò Guicciardini *

Prof. Niccolò Guicciardini, Lei è autore del libro Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni, edito da Carocci, che rivela l’ampissimo spettro degli interessi dello scienziato inglese: profondamente coinvolto in studi alchemici, erudito studioso della Bibbia, della storia della Chiesa e delle antiche civiltà, svolse anche un ruolo di primo piano nella politica e nell’economia britanniche. Di quale importanza è l’opera di Newton?

Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni, Niccolò GuicciardiniUna ricerca di “Newton” su Google - questa è la misura oggi dell’importanza di un autore - restituisce milioni e milioni di pagine. Effettivamente, la scienza è ancora basata su leggi e equazioni attribuite a Newton. La “meccanica newtoniana” con le “tre leggi della dinamica di Newton” è alla base di gran parte della fisica e della tecnologia che oggi usiamo con successo per scopi molto diversi fra loro, come costruire un ponte, inviare un satellite in orbita, prevedere i moti delle maree. L’esperimento con i due prismi che Newton elaborò da giovane è ancora oggi proposto come prova della natura composta della luce bianca. Certo, la grande rivoluzione novecentesca della nuova fisica, quantistica e relativistica, ha rovesciato molte concezioni della fisica e dell’ottica newtoniana, ma quest’ultime sono ancora teoria insegnate e applicate. Come storico sono interessato a capire come sia stata possibile questa affermazione, questa attribuzione di priorità, a volte frutto di una ricostruzione agiografica. E poi: chi era Newton? Che cosa ha veramente scoperto e sostenuto? Lo sviluppo recente della storiografia newtoniana si intreccia al destino dell’archivio dei manoscritti che Newton lasciò alla sua morte. Nelle carte private di Newton, infatti, si cela un Newton segreto, per certi versi inaspettatamente lontano dall’immagine dello scienziato celebrato dagli Illuministi e ricordato nei nostri manuali di fisica.

I manoscritti del Newton, diciamo così, “segreto” vennero alienati in un’asta pubblica negli anni Trenta del Novecento, per la precisione nel 1936. Lo smembramento e la dispersione dell’archivio possono solo essere deplorati, eppure proprio tale vendita rese infine disponibili le carte newtoniane agli studiosi. I due principali acquirenti, che si aggiudicarono vari lotti a prezzi stracciati, furono il semitista Abraham Yahuda e l’economista John Maynard Keynes. Yahuda acquistò manoscritti relativi alla cronologia, alla teologia, alla storia della Chiesa e allo studio sulle profezie. È facile immaginare quale fascino questi aspetti dell’opera newtoniana abbiano potuto esercitare sull’animo di uno studioso di origine ebraiche, dato che non sono poche le risonanze fra la cultura ebraica e le convinzioni religiose di Newton. I manoscritti Yahuda sono oggi conservati presso la biblioteca dell’Università Ebraica di Gerusalemme. Keynes invece donò i manoscritti in suo possesso, prevalentemente relativi all’alchimia e a ricordi biografici, al King’s College di Cambridge.

I manoscritti del Newton, diciamo così, “segreto” vennero alienati in un’asta pubblica negli anni Trenta del Novecento, per la precisione nel 1936. Lo smembramento e la dispersione dell’archivio possono solo essere deplorati, eppure proprio tale vendita rese infine disponibili le carte newtoniane agli studiosi. I due principali acquirenti, che si aggiudicarono vari lotti a prezzi stracciati, furono il semitista Abraham Yahuda e l’economista John Maynard Keynes. Yahuda acquistò manoscritti relativi alla cronologia, alla teologia, alla storia della Chiesa e allo studio sulle profezie. È facile immaginare quale fascino questi aspetti dell’opera newtoniana abbiano potuto esercitare sull’animo di uno studioso di origine ebraiche, dato che non sono poche le risonanze fra la cultura ebraica e le convinzioni religiose di Newton. I manoscritti Yahuda sono oggi conservati presso la biblioteca dell’Università Ebraica di Gerusalemme. Keynes invece donò i manoscritti in suo possesso, prevalentemente relativi all’alchimia e a ricordi biografici, al King’s College di Cambridge.

Keynes è autore di un saggio intitolato “Newton the Man” (1945) che fece scalpore. Dallo studio dei manoscritti in un suo possesso Keynes era arrivato alla conclusione che Newton non era stato il primo scienziato moderno ma piuttosto “l’ultimo dei maghi, l’ultimo dei Babilonesi e dei Sumeri, l’ultima grande mente che ha guardato al mondo visibile e intellettuale con gli stessi occhi di coloro che cominciarono a costruire la nostra eredità intellettuale un po’ meno di diecimila anni or sono”. In effetti i manoscritti Keynes non mancano di destare stupore: qui Newton parla in simboli ed emblemi alchemici, di uno spirito vegetativo che pervade la Natura, di trasmutazioni di metalli, di miti egizi e caldei, della sapienza di Ermete Trismegisto. Chi era dunque Newton? Il matematico che calcola le orbite dei pianeti sposando una visione deterministica della natura spogliando così con la “fredda filosofia” il “terribile arcobaleno” di ogni “incantesimo”, come lamentava John Keats. O piuttosto un eretico che, rinnegando i dogmi del cristianesimo ortodosso, concepiva la filosofia naturale come la ricerca dell’azione provvidenziale di un unico Deus pantokràtor? O, forse, l’ “ultimo dei Sumeri”, un mistico restauratore di una sapienza esoterica paganeggiante?

Keynes è autore di un saggio intitolato “Newton the Man” (1945) che fece scalpore. Dallo studio dei manoscritti in un suo possesso Keynes era arrivato alla conclusione che Newton non era stato il primo scienziato moderno ma piuttosto “l’ultimo dei maghi, l’ultimo dei Babilonesi e dei Sumeri, l’ultima grande mente che ha guardato al mondo visibile e intellettuale con gli stessi occhi di coloro che cominciarono a costruire la nostra eredità intellettuale un po’ meno di diecimila anni or sono”. In effetti i manoscritti Keynes non mancano di destare stupore: qui Newton parla in simboli ed emblemi alchemici, di uno spirito vegetativo che pervade la Natura, di trasmutazioni di metalli, di miti egizi e caldei, della sapienza di Ermete Trismegisto. Chi era dunque Newton? Il matematico che calcola le orbite dei pianeti sposando una visione deterministica della natura spogliando così con la “fredda filosofia” il “terribile arcobaleno” di ogni “incantesimo”, come lamentava John Keats. O piuttosto un eretico che, rinnegando i dogmi del cristianesimo ortodosso, concepiva la filosofia naturale come la ricerca dell’azione provvidenziale di un unico Deus pantokràtor? O, forse, l’ “ultimo dei Sumeri”, un mistico restauratore di una sapienza esoterica paganeggiante?Come si svolse la sua giovinezza?

Newton nasce nel 1642 in una famiglia di piccoli proprietari terrieri a un paio d’ore di macchina da Cambridge (il giovane Newton non percorse questo tragitto né in macchina né a cavallo, ma a piedi, quando si immatricolò nel 1661 al Trinity College). Vale la pena andare a visitare la sua casa natale a Woolsthorpe, dove è allestito un piccolo museo con tanto di albero di mele. Newton quindi viene al mondo allo scoppio delle guerre civili che dilaniano l’Inghilterra, la Scozia e l’Irlanda. La famiglia e la piccola comunità sono dolorosamente divise su questioni che riguardano la fedeltà al Re e alla Chiesa d’Inghilterra. Che cosa sappiamo del Newton bambino? Poco di certo e molta fantasia. Sappiamo che il padre muore prima della sua nascita, che la madre lo lascia alle cure dei nonni quando dopo tre anni si risposa, che Newton alloggia presso un farmacista di simpatie puritane quando frequenta una Grammar School. Sappiamo anche che legge un libro sulla Mathematical Magic, un repertorio di invenzioni che, secondo le testimonianze raccolte dopo la morte di Newton, i manoscritti sopravvissuti e le incisioni di disegni geometrici ancora ammirati dai visitatori della casa natale a Woolsthorpe, devono aver destato un precoce gusto per l’invenzione tecnica e la destrezza manuale nel piccolo Isaac. Ma quello che nel mio libro mi preme sottolineare è appunto il contesto politico e religioso, a dir poco incendiario, nel quale cresce questo ragazzo un po’ scontroso, pensieroso, destinato a cambiare la scienza del suo tempo. -Non dobbiamo mai dimenticaci che le sue idee, anche le più astratte, sono concepite in un contesto fortemente instabile: nella sua vita Newton vedrà una guerra civile, un re decapitato, una repubblica teocratica, la restaurazione di una monarchia filocattolica, il rovesciamento della stessa per opera di un esercito calvinista, una cisi economica senza precedenti, l’ascesa al trono di un re tedesco che non spiccicava una parola di inglese. La matematica, la fisica e l’ottica di Newton trascendono questo contesto, sono ancora significative per noi, ma ne sono anche condizionate: in una certa misura sono una risposta alle domande che la società cui Newton apparteneva si poneva con ansia e turbamento.

In che modo Newton si avvicinò all’alchimia?

Forse già nella bottega del farmacista che lo ospitava durante i suoi studi giovanili. Sappiamo per certo che nel 1669 si procura fornaci, minerali, solventi, ecc., per intraprendere la ricerca della trasformazione dei metalli vili in oro e forse anche per tentare di produrre farmaci. Gli studi teorici e le ricerche sperimentali in campo alchemico intrapresi da Newton sono attestati da un gran numero di manoscritti, dalla corrispondenza, e dalla presenza nella biblioteca newtoniana di opere pazientemente annotate dedicate all’alchimia. L’immagine di un Newton chino su un alambicco fumante alla ricerca della trasmutazione dei metalli fa a pugni con l’immagine ricevuta dalla tradizione illuminista e positivista dello scienziato attento a non formulare ipotesi non suffragate dall’evidenza empirica. Ma in gran parte il paradosso deriva dal fatto che siamo portati ad applicare a Newton categorie di scienza e di alchimia che non sarebbero state condivise dai suoi contemporanei.

All’epoca lo scienziato era piuttosto un “filosofo della natura” la cui ambizione andava ben al di là di quanto si prefigge oggi un fisico o un chimico. D’altro canto, l’alchimista non era, come vorremmo oggi, un ciarlatano. La denigrazione dell’alchimia è un atteggiamento che comincia a radicarsi in modo diffuso a partire dal Settecento. Nel Seicento, gli alchimisti si dedicavano alla produzione di farmaci, pigmenti e tinture, alla purificazione dei metalli, e spesso le loro competenze nel campo della metallurgia erano ricercate nelle miniere fiorenti nell’Europa centrale. Si può presumere che molti filosofi della natura, come Boyle e Newton, fossero interessati ad entrare in contatto con questi tecnici, i quali possedevano effettivamente conoscenze empiriche sulle proprietà della materia.

All’epoca lo scienziato era piuttosto un “filosofo della natura” la cui ambizione andava ben al di là di quanto si prefigge oggi un fisico o un chimico. D’altro canto, l’alchimista non era, come vorremmo oggi, un ciarlatano. La denigrazione dell’alchimia è un atteggiamento che comincia a radicarsi in modo diffuso a partire dal Settecento. Nel Seicento, gli alchimisti si dedicavano alla produzione di farmaci, pigmenti e tinture, alla purificazione dei metalli, e spesso le loro competenze nel campo della metallurgia erano ricercate nelle miniere fiorenti nell’Europa centrale. Si può presumere che molti filosofi della natura, come Boyle e Newton, fossero interessati ad entrare in contatto con questi tecnici, i quali possedevano effettivamente conoscenze empiriche sulle proprietà della materia.

Nel Seicento l’alchimia era praticata a corte, nelle miniere, nelle farmacie, nei laboratori di pittori e tintori, e a volte nelle università. Era una disciplina integrata nella cultura del tempo, non necessariamente proibita o clandestina (anche se si ebbero condanne contro la magia e frequenti sono le parodie del mago ciarlatano) e non necessariamente associata a correnti culturali quali l’ermetismo o il misticismo neoplatonico. Si dedicarono all’alchimia importanti contemporanei di Newton, come Locke e Boyle. -Insomma, Newton non era “strano”, era un uomo del suo tempo e sappiamo che era in contatto con una rete di “adepti”. Era certamente convinto che fosse possibile trasmutare i metalli: la sua concezione atomistica della materia d’altronde suggeriva, a lui come a Boyle, che fosse possibile modificare l’arrangiamento dei corpuscoli fondamentali di cui è composta la materia per passare da un metallo all’altro.

Nel Seicento l’alchimia era praticata a corte, nelle miniere, nelle farmacie, nei laboratori di pittori e tintori, e a volte nelle università. Era una disciplina integrata nella cultura del tempo, non necessariamente proibita o clandestina (anche se si ebbero condanne contro la magia e frequenti sono le parodie del mago ciarlatano) e non necessariamente associata a correnti culturali quali l’ermetismo o il misticismo neoplatonico. Si dedicarono all’alchimia importanti contemporanei di Newton, come Locke e Boyle. -Insomma, Newton non era “strano”, era un uomo del suo tempo e sappiamo che era in contatto con una rete di “adepti”. Era certamente convinto che fosse possibile trasmutare i metalli: la sua concezione atomistica della materia d’altronde suggeriva, a lui come a Boyle, che fosse possibile modificare l’arrangiamento dei corpuscoli fondamentali di cui è composta la materia per passare da un metallo all’altro.- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO

-

> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. -- “Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni” (di Niccolò Guicciardini - Intervista).8 gennaio 2021, di Federico La Sala

- CONTINUAZIONE E FINE

“Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni” di Niccolò Guicciardini *

- [...]

Che rapporto ebbe Newton con la religione?

Newton era profondamente religioso. E sappiamo molto della sua religiosità dato che ci ha lasciato milioni e milioni di parole sull’argomento, incluse confessioni molto personali su temi come il peccato e la redenzione o suggerimenti sullo stile di vita da tenere per evitare le tentazioni della carne. Newton era un protestante radicale, anticattolico fino al midollo, vicino a correnti eretiche come quella dei sociniani. La sua è una posizione molto personale e che condivise con pochissimi corrispondenti di cui poteva fidarsi. Infatti, le sue convinzioni lo avrebbero escluso dalla società civile, e forse lo avrebbero portato in carcere o addirittura sul patibolo.

L’aspetto più “eretico” del pensiero di Newton è l’antitrinitarismo: egli negava la Trinità. Un fatto grave all’epoca. Sono numerosi i suoi scritti, privatissimi, dedicati a temi quali la storia della Chiesa, l’arianesimo, l’interpretazione delle profezie e dell’Apocalisse, le dimensioni del Tempio. Dedico molto spazio a questi tempi nel mio libro. Quello che forse mi preme di più osservare in questa intervista è che Newton non era un teologo, anzi non voleva esserlo. La sua religiosità è molto essenziale, di un letteralismo biblico quasi mimimalista: “sola scriptura”! Egli sostiene che partendo dal testo sacro si deduce che esiste un unico Dio, e che dobbiamo adorare l’unico Dio, non Cristo. Cristo è mediatore ed è anche di natura divina, ma sottomesso al Padre. Inoltre sappiamo che dobbiamo amare il prossimo. I due comandamenti bastano al fedele che vuole aderire alla religione delle origini. Il resto è una superfetazione, anzi peggio: è un inquinamento dovuto al piano diabolico messo in atto nel primo Concilio di Nicea. La Trinità, appunto, è un dogma intriso di metafisica platonica pagana. Chi difende la dogmatica trinitaria è colpevole di eresia, secondo la lettura newtoniana. -Newton è avverso al culto dei santi, delle reliquie, ai sacramenti, alla vita monacale: insomma guarda alla Chiesa Cattolica come alla nuova Babilonia. Ma non è un teologo: non scrive di predestinazione o della dottrina della grazia. Della teologia non sa che farsene: basta la Bibbia. Che Newton studia a fondo alla ricerca di interpolazioni che corrompono il testo sacro. Che studia a fondo per interpretare le profezie: ma questo è un tema troppo complesso. Mi permetto di rimandare al libro.

L’aspetto più “eretico” del pensiero di Newton è l’antitrinitarismo: egli negava la Trinità. Un fatto grave all’epoca. Sono numerosi i suoi scritti, privatissimi, dedicati a temi quali la storia della Chiesa, l’arianesimo, l’interpretazione delle profezie e dell’Apocalisse, le dimensioni del Tempio. Dedico molto spazio a questi tempi nel mio libro. Quello che forse mi preme di più osservare in questa intervista è che Newton non era un teologo, anzi non voleva esserlo. La sua religiosità è molto essenziale, di un letteralismo biblico quasi mimimalista: “sola scriptura”! Egli sostiene che partendo dal testo sacro si deduce che esiste un unico Dio, e che dobbiamo adorare l’unico Dio, non Cristo. Cristo è mediatore ed è anche di natura divina, ma sottomesso al Padre. Inoltre sappiamo che dobbiamo amare il prossimo. I due comandamenti bastano al fedele che vuole aderire alla religione delle origini. Il resto è una superfetazione, anzi peggio: è un inquinamento dovuto al piano diabolico messo in atto nel primo Concilio di Nicea. La Trinità, appunto, è un dogma intriso di metafisica platonica pagana. Chi difende la dogmatica trinitaria è colpevole di eresia, secondo la lettura newtoniana. -Newton è avverso al culto dei santi, delle reliquie, ai sacramenti, alla vita monacale: insomma guarda alla Chiesa Cattolica come alla nuova Babilonia. Ma non è un teologo: non scrive di predestinazione o della dottrina della grazia. Della teologia non sa che farsene: basta la Bibbia. Che Newton studia a fondo alla ricerca di interpolazioni che corrompono il testo sacro. Che studia a fondo per interpretare le profezie: ma questo è un tema troppo complesso. Mi permetto di rimandare al libro.Come si articolò il suo programma di ricerca scientifica?

Grosso modo. Newton comincia la sua attività di scienziato creativo con la matematica (il calcolo infinitesimale) e l’ottica. Successivamente scopre la teoria della gravitazione che elabora nel suo capolavoro, i Principi matematici della filosofia naturale pubblicato nel 1687. Solo nel 1704 pubblicò l’Ottica. Ma ormai Newton non era più uno sconosciuto professore di Cambridge, ma il Presidente della Royal Society, e come tale esercitò un’influenza enorme sulla ricerca scientifica britannica. Seguire la biografia intellettuale di Newton vuol dire anche studiare la trasformazione di un matematico attivo in una università, e tutto sommato non così conosciuto, in un personaggio pubblico. Dopo il 1687 le sue idee venivano dibattute da tutta la Repubblica delle Lettere europea.

Quale visione aveva Newton del ruolo delle discipline da lui praticate?

Newton è stato uno dei matematici più creativi della storia. Il presupposto - forse il pregiudizio - da cui parto è che l’opera di Newton debba essere letta a partire dai successi (e anche gli insuccessi!) che Newton ha incontrato nel corso della sua complessa biografia intellettuale. Così nel mio libro la matematica occupa uno spazio forse insolito - e forse sgradito? - per un libro che vuole essere divulgativo. Newton non cessa di riferirsi al metodo matematico, il metodo dell’“analisi e della sintesi”, come alla via più sicura per superare le “congetture e le probabilità che si spacciano ovunque”. Secondo il mio punto di vista, la mentalità di Newton è fortemente influenzata dal suo essere, alla radice, un matematico. Va però riconosciuto che, per praticare le tante discipline in cui si è cimentato, Newton ha acquisito competenze tecniche in ambiti diversi quali l’esegesi biblica, la pratica sperimentale alchemica, l’astronomia, la storia antica, la costruzione di strumenti scientifici. In tutte queste discipline Newton dimostra la volontà di affrontare le questioni più tecniche e ardue. È come se cercasse la verità nei dettagli più complessi, nelle domande irrisolte più ardue. Il suo è sempre un cammino in salita. La verità che Newton cerca è comunque sempre una verità che porta ad una visione religiosa. “The duty of the greatest moment” per lui è comprendere la Natura e la Storia come realtà che sono nelle mani di un Dio che interviene secondo un disegno provvidenziale. Il grande nemico di Newton è Cartesio, il determinismo della filosofia meccanica.

In che modo il grande filosofo della natura fu coinvolto nel contesto dei dibattiti religiosi e politici che ebbero luogo nella sua epoca?

La vita pubblica di Newton inizia nel 1687 quando interrompe la stesura dei Principi per opporsi con coraggio al tentativo del re Giacomo II di imporre all’Università di Cambridge di accettare un monaco benedettino, uno dei tanti tentativi dello Stuart di infiltrare cattolici in posizioni di prestigio. Newton rischia la vita nel dire no al re. La sua fortuna è che nel 1688 Guglielmo di Orange invade l’Inghilterra alla testa di un esercito di mercenari. È la Gloriosa Rivoluzione che costringe Giacomo all’esilio. Newton è eletto membro del Parlamento e pochi anni dopo lo troviamo a capo della Zecca di Londra, e cioè in una posizione di comando che lo gratifica anche economicamente. Newton ora siede a tavola, e invita a casa sua, i politici e gli ecclesiastici più potenti: il suo indirizzo politico è a favore dei Whigh e per la Low Church. L’impatto della sua presenza a Londra sulla cultura inglese, sull’economia e sulla politica del suo tempo non può essere sopravvalutato. È ricordato per aver riconiato la moneta, un intervento di politica economica di grande importanza.

Come trascorse i suoi ultimi anni lo scienziato inglese?

Come abbiamo detto, dal 1688/89 Newton è un personaggio influente della politica inglese: Presidente della Royal Society, eletto Baronetto, Mastro della Zecca (una sorta di ministro delle finanze). Dovrà incrociare i ferri con un altro grande diplomatico, Gottfried Wilhelm Leibniz, bibliotecario del Duca Hannover (che nel 1714 sale sul trono inglese come Giorgio I), consigliere aulico dell’Imperatore e consigliere dello Zar. Un pezzo da Novanta! Il problema, dal punto di vista di Newton, è che ha il difetto di perseguire una politica di pace ecumenica fra le confessioni cristiane. Far la pace con i cattolici è fumo negli occhi di Newton. Inoltre, Leibniz coniuga la metafisica con temi religiosi, come la predestinazione, riproponendo agli occhi di Newton proprio quell’inquinamento filosofico del Cristianesimo che aveva corrotto la Chiesa delle origini. Gli ultimi anni della vita di Newton sono occupati da un’aspra polemica con Leibniz che, dopo l’ascesa al trono di Giorgio I, potrebbe diventare una presenza ingombrante a corte. Così non sarà, Leibniz morirà in isolamento nel 1716. Come scienziato, Newton oltre a dirigere alcune ricerche sperimentali, per esempio sull’elettricità, pubblica opere di matematica e cure varie edizioni dei Principi e dell’Ottica. Riprende i suoi studi di “cronologia”. L’oggetto di questa disciplina consisteva nello scrivere una grandiosa storia comparata della civiltà umana attraverso un confronto della storia del popolo ebreo esposta nella Bibbia con le storie di altri popoli antichi come gli Egizi, gli Assiri, i Persiani, i Greci e i Romani. In questo modo la storia biblica veniva inserita in un affresco della storia antica del Medio Oriente.

Queste ricerche devono essere collocate nella turbolenta epoca nella quale Newton viveva, un’epoca in cui si stava affermando la consapevolezza della complessa storia della creazione e trasmissione della Bibbia: stabilire il testo “originale” e confermare la veridicità dei libri storici dell’Antico Testamento era un dovere morale per uomini come Newton. La cronologia biblica doveva anche accordarsi con le conoscenze allora accettate sulla demografia, oggetto di interesse tanto per gli studiosi degli effetti delle epidemie (come la peste che aveva colpito Londra) quanto per gli assicuratori che dovevano stabilire una teoria matematica sulle aspettative di vita media. In poche parole: una disciplina ai giorni nostri scomparsa, come la cronologia, poteva essere praticata da chi possedeva conoscenze di filologia, ermeneutica biblica, archeologia, storia antica, mitologia, demografia e astronomia. Newton ormai è diventato un erudito cultore di una disciplina che richiede tanto competenze umanistiche quanto scientifiche.

Queste ricerche devono essere collocate nella turbolenta epoca nella quale Newton viveva, un’epoca in cui si stava affermando la consapevolezza della complessa storia della creazione e trasmissione della Bibbia: stabilire il testo “originale” e confermare la veridicità dei libri storici dell’Antico Testamento era un dovere morale per uomini come Newton. La cronologia biblica doveva anche accordarsi con le conoscenze allora accettate sulla demografia, oggetto di interesse tanto per gli studiosi degli effetti delle epidemie (come la peste che aveva colpito Londra) quanto per gli assicuratori che dovevano stabilire una teoria matematica sulle aspettative di vita media. In poche parole: una disciplina ai giorni nostri scomparsa, come la cronologia, poteva essere praticata da chi possedeva conoscenze di filologia, ermeneutica biblica, archeologia, storia antica, mitologia, demografia e astronomia. Newton ormai è diventato un erudito cultore di una disciplina che richiede tanto competenze umanistiche quanto scientifiche.

Newton muore nel marzo del 1727. Un funerale di stato, con tanto di sepoltura e monumento nell’Abbazia di Westminster, suggella il suo successo nella sfera pubblica. Il Settecento celebra Newton come il fondatore del metodo scientifico, come un padre nobile dell’Illuminismo. Ma Newton lascia ai suoi eredi un corpus immenso di manoscritti fra i quali si celano ricerche di alchimia, di studi biblici e di storia della Chiesa che verranno scoperte solo grazie alla vendita all’asta del 1936. La distanza fra gli interessi di Newton e quelli di uno scienziato a noi contemporaneo diverrà così evidente.

Newton muore nel marzo del 1727. Un funerale di stato, con tanto di sepoltura e monumento nell’Abbazia di Westminster, suggella il suo successo nella sfera pubblica. Il Settecento celebra Newton come il fondatore del metodo scientifico, come un padre nobile dell’Illuminismo. Ma Newton lascia ai suoi eredi un corpus immenso di manoscritti fra i quali si celano ricerche di alchimia, di studi biblici e di storia della Chiesa che verranno scoperte solo grazie alla vendita all’asta del 1936. La distanza fra gli interessi di Newton e quelli di uno scienziato a noi contemporaneo diverrà così evidente.Niccolò Guicciardini, laureato in Filosofia e in Fisica, è professore ordinario di Storia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano. Ha dedicato molti anni allo studio del pensiero di Newton. È autore di The Development of Newtonian Calculus in Britain (Cambridge University Press, 1989), di Reading the Principia: the Debate on Newton’s Mathematical Methods for Natural Philosophy from 1687 to 1736 (Cambridge University Press, 1999), di Isaac Newton on Mathematical Certainty and Method (The MIT Press, 2009) e ha curato Anachronisms in the History of Mathematics (Cambridge University Press, in stampa). È membro a vita del Clare Hall College (Cambridge). È stato visiting fellow a Clare Hall e a Peterhouse (Cambridge), presso la Biblioteca Universitaria di Basilea, e l’Osservatorio astronomico di Parigi. È stato invitato come docente al California Institute of Technology, e all’Università Paris-Diderot. Nel 2011 ha vinto il Fernando Gil International Prize for the Philosophy of Science, e nel 2018 il Francis Bacon Award in the History and Philosophy of Science and Technology.

* Fonte: Letture.

-

> DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ..."NEW TON"!!! --- «Non tutti i virus diventano pandemia: ecco perché è esplosa e perché c’entrano i social media»(di Ilaria Capua).4 gennaio 2021, di Federico La Sala

l’intervento

Ilaria Capua: «Non tutti i virus diventano pandemia: ecco perché è esplosa e perché c’entrano i social media»

La virologa: «Sars, Aviaria, Mers sono state tenute sotto controllo nel giro di qualche mese»

di Ilaria Capua *

Sembra incomprensibile, ma i virus pre-pandemici non creerebbero né pandemie né epidemie se solo li lasciassimo nei loro ecosistemi ed equilibri naturali. Insomma, potrei sintetizzare che i virus pre-pandemici hanno un loro «potenziale pandemico» che è molto legato alla loro via di trasmissione e alla loro contagiosità. Chiamiamolo quindi «fattore virus».

Il «fattore virus» non è l’unico elemento dell’incendio pandemico ma ne è la componente unica e insostituibile. Sono certa che più e più volte in questi anni si siano create condizioni analoghe per l’emergenza di un coronavirus pandemico ma che sempre, fino al 2020, moltissimi di questi si siano estinti mentre altri come Sars, Mers, influenza Aviaria,influenza Suina, Ebola e Zika sono state tenute più o meno sotto controllo nel giro di qualche mese.

E perché la diffusione è stata contenuta in questi casi e con il Covid-19 no? Perché molto spesso sono proprio gli esseri umani che creano le condizioni affinché queste emergenze sanitarie si possano controllare oppure esplodano e abbiano poi delle ramificazioni di grande impatto. Vieppiù. La pandemia del 2020 ci informa che la sua evoluzione è particolarmente dipendente dal comportamento dei singoli individui e dai sistemi in cui gli individui operano. È indubbio che la diffusione accelerata in tutto il globo terracqueo sia avvenuta grazie alla movimentazione di persone infette sia a livello internazionale, che nazionale e locale fino a livello di frazione del più piccolo comune. Chiamiamolo quindi «fattore individuo» e questo comprende oltre alle caratteristiche dell’individuo stesso e la sua recettività personale all’infezione anche per esempio la sua mobilità.

E perché la diffusione è stata contenuta in questi casi e con il Covid-19 no? Perché molto spesso sono proprio gli esseri umani che creano le condizioni affinché queste emergenze sanitarie si possano controllare oppure esplodano e abbiano poi delle ramificazioni di grande impatto. Vieppiù. La pandemia del 2020 ci informa che la sua evoluzione è particolarmente dipendente dal comportamento dei singoli individui e dai sistemi in cui gli individui operano. È indubbio che la diffusione accelerata in tutto il globo terracqueo sia avvenuta grazie alla movimentazione di persone infette sia a livello internazionale, che nazionale e locale fino a livello di frazione del più piccolo comune. Chiamiamolo quindi «fattore individuo» e questo comprende oltre alle caratteristiche dell’individuo stesso e la sua recettività personale all’infezione anche per esempio la sua mobilità.Fino alla pandemia del 2020 questi due fattori erano i principali determinanti della diffusione di un virus pandemico e credo che nessuno di noi avrebbe immaginato anche solo qualche anno fa che i principali determinanti dell’andamento della pandemia sarebbero state invece entità virtuali come l’informazione e i social media. Mai, negli ultimi cento anni (durante i quali ci sono state cinque pandemie influenzali) l’informazione è stata così pervasiva, liquida e impicciona di argomenti complicati anche per gli addetti ai lavori.

Il punto chiave che forse sfugge ai più è che questo è il fenomeno biologico e sociale più misurato della storia. È l’evento su cui di punto in bianco si sono rovesciate tonnellate di biotecnologie mature che non solo ci hanno fatto avere milioni di dosi di vaccino in tempo record.

Il punto chiave che forse sfugge ai più è che questo è il fenomeno biologico e sociale più misurato della storia. È l’evento su cui di punto in bianco si sono rovesciate tonnellate di biotecnologie mature che non solo ci hanno fatto avere milioni di dosi di vaccino in tempo record.La medesima tecnologia sta identificando centinaia di migliaia di sequenze genetiche virali (ogni virus ha la sua sequenza) che nessuno, prima d’oggi aveva mai avuto l’ardire di decodificare, analizzare, men che meno interpretare. Lo sforzo è planetario. Vi assicuro: si svolgono incontri virtuali praticamente continui fra virologi evoluzionisti di tutto il mondo per seguire i bandoli della matassa pandemica e discutere le implicazioni di quello che osservano.

Lo voglio dire con forza: non è giusto né possibile incasellare una serie di fenomeni biologici come le mutazioni, le delezioni e le loro possibili conseguenze in caselle mentali a misura di clickbait o di telespettatore disattento. Perché non è giusto: si disorienta chi poi ha le chiavi per uscire da questa situazione cioè le persone che altro non sono che il «fattore individuo».

Lo voglio dire con forza: non è giusto né possibile incasellare una serie di fenomeni biologici come le mutazioni, le delezioni e le loro possibili conseguenze in caselle mentali a misura di clickbait o di telespettatore disattento. Perché non è giusto: si disorienta chi poi ha le chiavi per uscire da questa situazione cioè le persone che altro non sono che il «fattore individuo».Ma non basta, purtroppo. Oltre alle informazioni giuste o sbagliate - ma comunque pubbliche e quindi tracciabili e verificabili - vi è il mare magnum dei social media. E certo direte voi, questo lo sapevamo. Ecco io volevo solo assicurarmi anche che fosse chiaro che è proprio attraverso il delirio di messaggi che si muovono nella connettosfera dei social e attraverso l’amplificazione di informazioni ambigue emesse da media anche molto accreditati che si determina quello che succede al «fattore virus». Insomma è verosimile che i principali determinanti della pandemia del 2020 saranno quelli virtuali e paradossalmente influenzeranno l’evoluzione pandemica molto di più del fattore virus e del fattore individuo messi insieme. Una pandemia reale che si evolve spinta soprattutto da forze che nel mondo biologico non esistono. Quelle virtuali.

* Corriere della Sera, 2 gennaio 2021 (ripresa parziale, senza immagini).

-

> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- L’OLIO DELLE OLIVE, IL PASSATO CHE NON TORNA, E IL CALENDARIO DEI MAYA.21 giugno 2020, di Federico La Sala

L’OLIO DELLE OLIVE, IL PASSATO CHE NON TORNA, E IL CALENDARIO DEI MAYA...*

MA NON è POSSIBILE CHE questa creativa e “magica” connessione tra la bellissima incisione del 1589 sull’olio delle olive e il devastante problema Xylella (cfr. A. Polito, "La Xylella e il passato che non ritorna", Fondazione Terra d’Otranto, 20.06.2020) SIA STATO INDOTTO dalla grandine come neve caduta a fine maggio [nel Salento] e dal riaffiorare, insieme alla “corretta” lettura del calendario dei Maya, alla memoria anche della “profezia” del “Nostradamus salentino”, Matteo Tafuri (1492-1584): “Salento di palme e mite Scirocco, / Salento nevoso ma mai dopo il Tocco. / Due giorni di neve due lampi nel cielo,/ il Mondo finisce lo so non lo anelo”?!

UN “INVERNALE” SEGNO DEI TEMPI?! Senz’altro, una sollecitazione a usare il cervello e ad “avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza”(Kant). Intanto, già da oggi [20.06.2020], sveglia! Domani è il 21 giugno 2020, ed è già tutto più chiaro! O no?!

*

***

P. S.

CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, UNA BOTTIGLIA DI ROCCAMORA.IN VINO VERITAS...

UNA BUONA E BELLA OCCASIONE DA NON SCIUPARE, PER BRINDARE AL BRILLANTE LAVORO DEL PROF. POLITO, ALLA FONDAZIONE TERRA DI OTRANTO, E ALLA “SCHOLA SARMENTI” E AL ROCCAMORA.

*FLS

-

> DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO... "NEW TON"! --- COSMOLOGIA E IMMAGINAZIONE MITICA. "Le distese interiori del cosmo" (Joseph Campbell).27 maggio 2020, di Federico La Sala

"CRITICA DELLA RAGION PURA" (KANT) E DEL "MONOMITO" (JAMES JOYCE). UN OMAGGIO A JOSEPH CAMPBELL

LA METAFORA NEL MITO E NELLA RELIGIONE E I PROLEGOMENI AD OGNI FUTURA METAFISICA CHE SI PRESENTERA’ COME SCIENZA.... *

- IL MITO E IL CORPO. [...] I vecchi dèi sono morti o stanno morendo e dappertutto la gente è alla ricerca di qualcosa di nuovo e si chiede: “Quale sarà la nuova mitologia, la mitologia di questa Terra unificata come un unico essere armonioso?”(Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo, i Nottetempo, Milano 2020, p. 23)

- LA COSMOLOGIA E L’IMMAGINAZIONE MITICA. Un’esperienza sorprendente, per me come certo per molti altri spettatori, è stata offerta dalla trasmissione televisiva del viaggio della navicella spaziale Apollo nel momento precedente lo sbarco di Armstrong sulla Luna. Quando dal Centro di controllo di Houston chiesero: «E ora chi è il navigatore?» la risposta che venne dallo spazio fu «Newton!».

Mi ricordai allora della discussione sullo spazio che Immanuel Kant aveva sostenuto nei suoi Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza quando chiedeva: «Come è possibile che in questo spazio, in questo luogo, noi possiamo farci dei giudizi di cui sappiamo, con apodittica certezza, che saranno validi anche in quello spazio, in quel luogo?».

Mi ricordai allora della discussione sullo spazio che Immanuel Kant aveva sostenuto nei suoi Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza quando chiedeva: «Come è possibile che in questo spazio, in questo luogo, noi possiamo farci dei giudizi di cui sappiamo, con apodittica certezza, che saranno validi anche in quello spazio, in quel luogo?».

Il piccolo modulo si trovava dietro la Luna. Questa era la parte di spazio che nessuno aveva mai visitato prima, eppure gli scienziati di Houston sapevano esattamente quanta energia far emettere a quei reattori, e quale direzione far loro prendere al ritorno per riportare indietro il modulo dallo spazio fino a un miglio di distanza da una nave militare che lo aspettava nell’oceano Pacifico" (Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, TEA, Milano 1996, p. 31, senza le note.).

Il piccolo modulo si trovava dietro la Luna. Questa era la parte di spazio che nessuno aveva mai visitato prima, eppure gli scienziati di Houston sapevano esattamente quanta energia far emettere a quei reattori, e quale direzione far loro prendere al ritorno per riportare indietro il modulo dallo spazio fino a un miglio di distanza da una nave militare che lo aspettava nell’oceano Pacifico" (Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, TEA, Milano 1996, p. 31, senza le note.).

Siamo mito

di Moreno Montanari (Doppiozero, 20 marzo 2020).

“Come fuori, così dentro” si potrebbe riassumere così, parafrasando la celebre massima alchemica, la tesi dell’ultimo libro di Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, Nottetempo, 2020. Si tratta di una raccolta di saggi che amplificano delle conferenze tenute tra il 1981 e il 1984 nello sforzo, consueto per Campbell, di illuminare la transculturalità, ossia gli elementi costanti, nonostante le variabili etnico-culturali, dei miti. Al cuore di ogni narrazione mitologica, che Campbell ha il merito indiscusso di mostrare ancora viva negli aspetti più comuni delle nostre culture, ci sono temi che Adolf Bastian (1826-1905) chiamava “idee elementari” e Carl Gustav Jung (1875-1961) “archetipi” ; si tratta di cristallizzazioni di risposte millenarie che la fantasia e l’immaginazione delle diverse civiltà umane hanno elaborato per affrontare questioni esistenziali che le hanno profondamente interrogate. Naturalmente queste forme archetipiche variano a seconda delle idee etniche che una determinata cultura esprime, ma esiste tra di loro una dialettica che Campbell riassume così : “l’idea elementare è radicata nella psiche ; l’idea etnica attraverso cui si manifesta è radicata nella geografia, nella storia e nella società” (p. 145) ; si accede al punto di vista del mito quando “nelle forme di un ambiente traspare la trascendenza” (p. 28).

Il suo lavoro più celebre sull’universalità del mito è sicuramente quello relativo a L’eroe dai mille volti (1949, tr. it. Lindau, Torino, 2012) figura che, nelle più disparate e diversificate espressioni culturali, lontanissime tra loro nello spazio e nel tempo, passa comunque sempre attraverso i seguenti snodi esistenziali : una nascita misteriosa, una relazione complicata con il padre, ad un certo momento della sua vita sente l’esigenza di ritirarsi dalla società e, in questa condizione, apprende una lezione, o elabora un sapere, che orienterà diversamente la sua vita, poi ritorna alla società per mettere al suo servizio la lezione che ha appreso, molte volte (ma non necessariamente) grazie ad un’arma che solo lui può usare.

In questo libro, invece, l’attenzione si rivolge alle diverse cosmologie e ai miti soteriologici elaborati nel corso dei millenni dalle differenti culture che si sono susseguite, e affiancate, nel nostro pianeta, comprese le attuali, e si organizza intorno alla felice intuizione kantiana che spazio e tempo siano categorie interiori della psiche che vengono applicate alla realtà esterna. Citando Novalis Campbell scrive : “La sede dell’anima è laddove il mondo esterno e il mondo interno s’incontrano”, e aggiunge, “è questo il paese delle meraviglie del mito” (p. 43).

Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe.

Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe.

Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:

Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:- “Le figurazioni mitiche sono metaforiche (...) in due sensi contemporaneamente : in quanto portatrici di connotazioni psicologiche e, allo stesso tempo, metafisiche. Attraverso questa doppia messa a fuoco, le caratteristiche psicologicamente interessanti di ogni ordine sociale locale, di ogni ambiente o di ogni ipotetica storia, possono venire trasformate attraverso il mito in trasparenze rivelatrici di trascendenza.

- Immanuel Kant ci ha fornito una formula straordinariamente semplice per interpretare queste due connotazioni. Compare nei Prologomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza ai paragrafi 57-58. Ci viene offerta una proporzione a quattro termini (a sta a b come c sta a x) che punta non tanto a porre un’imperfetta somiglianza tra due cose, ma definire un’identità perfetta di due rapporti tra cose del tutto dissimili (...). Non “a in qualche modo assomiglia a b”, ma il rapporto tra a e b è perfettamente identico a quello tra c e x, dove x rappresenta una quantità che non è soltanto sconosciuta, ma assolutamente inconoscibile, metafisica” (p. 80).

Mi sembra un esempio realmente illuminante per comprendere il senso di ogni comparazione e di ogni ermeneutica simbolica. Lo ha spiegato bene Jung : il simbolo, centrale in ogni mito, non rimanda a una realtà significata, è esso stesso realtà operante, costituisce la specifica capacità umana di “orientare la coscienza verso ulteriori possibilità di senso”, poiché non è mai del tutto riconducibile ad un significato univoco e definitivo ; per questo non può essere ridotto alla semiotica perché la sua funzione è piuttosto psicagogica, vale cioè per gli effetti che produce nella psiche, per le energie, le immagini, le interpretazioni, i processi psichici che sa evocare, promuovere, mettere in gioco (C. G. Jung, Tipi psicologici, 1921 ; tr. it. Bollati Boringhieri, 1977 e sgg, p. 527). Ecco perché il ricorso a Kant, a quell’x che resta inconoscibile e che apre alla metafisica, a ciò che trascende ogni possibilità di possesso e de-finizione del senso ultimo, appare particolarmente pertinente.

I rapporti che vengono suggestivamente indagati da Campbell, dicevamo, sono quelli che comparano lo spazio interiore e quello esteriore, secondo la celebre analogia tra macrocosmo e microcosmo :

- “la profondità e la sublime maestà della mitologia soppressa può essere apprezzata al meglio attraverso due movimenti a orologeria apparentemente irrelati ; l’uno è il più grande orologio dello spazio esteriore, l’altro appartiene allo spazio interiore. Sono rispettivamente la precessione astronomica degli equinozi e il battito fisiologico del cuore umano” (p. 54).

Attraverso un nutrito numero di calcoli e dati ricavati dagli studi di astronomia, i calendari ideati dalle diverse culture a partire dagli antichi babilonesi, le fonti bibliche, le arcaiche Upanisad induiste e i più remoti testi taoisti, Campbell giunge ad analizzare suggestivi - per un certo tipo di lettore - consonanze tra i cicli biologici del sistema solare (macrocosmo) e quelli dell’individuo (microcosmo). Ma non mi sembra questo il punto cruciale dei suoi sforzi, che consiste piuttosto nel promuovere una diversa prospettiva sul mondo e sulla vita, non più incentrata sulle nostre idee etniche, sui limiti delle nostre culture, ma aperta al riconoscimento di un’unica realtà “il cui centro è ovunque”, della quale dovremmo finalmente farci carico in maniera universale (si pensi agli assurdi sforzi dei singoli stati, in questi difficili giorni, di arginare il coronavirus secondo strategie nazionali, anziché comprenderne la portata globale che richiederebbe interventi condivisi, in tutti i sensi, su scala mondiale e non, addirittura, regionale - per non parlare delle differenti valutazioni a seconda delle fasce di età).

Dopo aver preso in esame i miti cosmologici e soteriologici delle diverse religioni delle nostre principali culture, Campbell giunge a questa conclusione :

- “Il primo passo per partecipare al destino dell’umanità, che non è quello di questo o di quel popolo, ma quello dell’intera popolazione del globo, è riconoscere che ogni immagine locale di un dio non è che una delle molte migliaia, dei milioni, forse anche miliardi di simbolizzazioni limitate di un mistero al di là della vista e del pensiero” (p. 63).

Il pensiero mitologico, quando non viene letteralizzato, promuove dunque un’apertura alla transculturalità, alla trascendenza di ogni appartenenza storico-culturale e si propone, in maniera apparentemente contro intuitiva, come strumento di laicità. Qui incontra l’arte, per la sua capacità di trasformare la coscienza e la visione abitudinarie della realtà in favore di un punto di vista nel quale, “la mente viene fermata e innalzata al di sopra del desiderio e dell’odio” ; sono parole di Joyce che Campbell fa sue e che trova affini all’esperienza ascetica che dovette compiere il Buddha prima di raggiungere l’illuminazione : vincere i tre demoni del desiderio (Kāma), della paura della morte (Māra) e l’identificazione con i vincoli sociali (Dharma), per accedere a una condizione che li sappia trascendere (pp. 201-201).

Un percorso e un’opportunità che, in chiave individuativa, sono poste al centro del lavoro di Giovanna Morelli nel suo Poetica dell’incarnazione. Prospettive mitobiografiche nell’analisi filosofica (Mimesis, 2020). In questo libro - uscito per la collana di Mimesis “Philo-pratiche filosofiche” curata da Claudia Baracchi - l’arte appare lo sfondo dal quale può emergere una rappresentazione mitobiografica della vita di ciascuno di noi, ossia, secondo la lezione di Ernst Bernhard, il modo di riconoscere come ogni singola esistenza si apra, o meglio si riconosca, in alcuni mitologemi (singoli aspetti di un mito) che si prestano a leggerne alcune gesta. Lo sguardo mitobiografico con il quale Morelli invita a osservare la vita, a partire dal racconto della propria, permette di “scoprire e amare l’universale attraverso il particolare, preservando entrambe le dimensioni”, di “narrare la propria vita secondo il disegno di senso che la illumina, la magnifica, la collega a figure universali e pertanto la rende epica, emblematica” (p. 127).

L’arte che indaga l’analista filosofo è dunque quella incarnata, ossia, consapevole che la vita di ciascuno di noi accede al simbolico grazie e attraverso quelle che James Hillman chiamava “metafore radicali” offerte dall’inconscio collettivo, ossia le strutture percettive, gli archetipi, che organizzano l’esperienza umana come già da sempre sovrapersonale.

Lo specifico di ogni vicenda biografica non viene meno se riconosce nel suo sviluppo echi, modalità e variazioni di temi ricorrenti nella storia dell’umanità - di cui la psiche mantiene una traccia in forma, appunto, archetipica - ma procede al contrario verso la sua individuazione, la possibilità di autenticare in modo esclusivo la propria esistenza, “se comunica con se stessa alle più diverse latitudini spazio-temporali, attraverso le tante narrazioni-quadro che si sono avvicendate nella storia” (pp. 38-39).

L’arte è qui poiesis, anzi, mitopoiesi e la vita, vista dall’osservatorio privilegiato della stanza d’analisi, ne costituisce il principale teatro (Giovanna Morelli è anche regista d’opera e critica teatrale), lo spazio in cui s’incontrano e si scontrano le nostre maschere sociali e i nostri doppi impresentabili, ma anche dove si facilita una più profonda espressione di sé che, in una vicenda personale, sa scorgere tracce di qualcosa di universale - il che, osserva Jung, è già di per sé terapeutico :

- “Il mito ha bisogno d’una nuova veste in ogni nuova era, se non vuol perdere la sua virtù terapeutica. (...) gli archetipi inconoscibili sono vivi (...) cambiano nome e veste in una successione infinita, e proprio attraverso questi mutamenti esprimono la loro imperscrutabile essenza” (C. G. Jung, Aion, Ricerche sul simbolismo del Sé, Bollati Boringhieri, Torino, p. 170, cit. in G. Morelli, op.cit., p. 45).

Un’operazione che, in modo diverso, sia Campbell che Morelli, ci invitano a fare per riconoscere nei miti la via maestra alla coltivazione di quella trascendenza che non rimanda a mondi altri e paralleli ma anima l’immanenza, qui ed ora, da sempre.

* Sul tema, nel sito, si cfr.:

- COME ALL’INTERNO, COSI’ ALL’ESTERNO: "VERE DUO IN CARNE UNA". NOTE SUL PROGRAMMA DI KANT

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.

STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...

DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica

DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaDAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.

Federico La Sala

-

> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! - Fede e numeri: il metodo di Newton. La tesi di Rob Iliffe (di Stwfano Gattei)12 agosto 2018, di Federico La Sala

RIVOLUZIONE SCIENTIFICA, STORIOGRAFIA, E DEMOCRAZIA. LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA è ANCHE VITTORIA TEOLOGICA E POLITICA....*

La tesi di Iliffe

Fede e numeri: il metodo di Newton laico devoto

di Stefano Gattei (Corriere della Sera, La Lettura, 12.08.2018)

Che Isaac Newton (1642-1727) fosse profondamente religioso è noto. Che avesse studiato alchimia, teologia e le profezie bibliche, e che avesse approfondito la cronologia antica, non lo è altrettanto, anche se gli studiosi lo considerano ormai un dato acquisito («la Lettura» #69 ne scrisse il 10 marzo 2013). Per anni, tuttavia, gli ammiratori dei Principia mathematica o dei lavori sul calcolo infinitesimale hanno faticato a riconciliare ambiti di ricerca così apparentemente lontani, tanto che non pochi studiosi hanno avanzato l’ipotesi che gli interessi religiosi e pseudoscientifici del grande scienziato (molti dei quali affidati a manoscritti pubblicati dopo la morte) risalissero agli ultimi anni della sua vita, costituendo quindi un sorta di prodotto «senile» del genio.

Nel suo ultimo studio sullo scienziato inglese (Priest of Nature: The Religious Worlds of Isaac Newton, Oxford University Press, 2017) Rob Iliffe mostra l’infondatezza di tale lettura. Professore a Oxford, e direttore del Newton Project, Iliffe prende ferma posizione contro quanti hanno inteso sostenere che gran parte delle ricerche newtoniane siano il residuo imbarazzante di superstizioni.

Parallelamente al racconto della vita dello scienziato, Iliffe ricostruisce come Newton abbia gestito il difficile rapporto tra la propria immagine pubblica e le sue credenze religiose, e ne esplora gli scritti meno noti, soffermandosi sulle idee in tema di creazione del mondo e di Apocalisse, e analizzando la sua tesi che le dottrine centrali del cristianesimo (in particolare sulla Trinità) non fossero che mostruosa idolatria, perversioni sataniche della vera religione.

Agli occhi di Iliffe, non solo le convinzioni religiose di Newton permeano le sue prime ricerche scientifiche, ma le tecniche da lui impiegate per smascherare la corruzione della dottrina cristiana delle origini sono simili a quelle utilizzate per confutare le tesi degli avversari in ambito scientifico. Per Iliffe, Newton è stato un laico devoto che ha messo al centro della propria riflessione la libertà e l’indipendenza del pensiero.

Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:

- PIANETA TERRA: DOPO COPERNICO, UNA RIVOLUZIONE GENERALE."VICISTI, GALILAEE"! PER KEPLERO (1611), COME PER KANT, LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA E’ ANCHE VITTORIA TEOLOGICA E POLITICA!!!

MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO.

- Atomi e coscienza (di Paul K Feyerabend, Atoms and consciousness, «Common Knowledge», 1, 28-32, 1992).

LA VIA DI KANT: USCIRE DAL MONDO, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI "DIO", CONCEPITO COME L’“UOMO SUPREMO”! La “Prefazione” della “Storia universale della natura e teoria del cielo”. Note per una rilettura

L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" DEI "VISONARI" DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA. Note per una rilettura della "Critica della Ragion pura" (e non solo)

Federico La Sala

-

> 2060: APOCALISSE... DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! -- IL 27-28 LUGLIO 2018, ECLISSI DI LUNA DA RECORD (44 MINUTI).22 luglio 2018, di Federico La Sala

il gran teatro del cielo

L’eclissi di Luna più lunga del secolo: ecco come osservarla al meglio

di Leopoldo Benacchio *

Fra un mese circa, nella notte tra il 27 e 28 luglio, il gran teatro del cielo ci regalerà uno spettacolo affascinante. Avremo infatti un’eclissi di Luna che, nuvole permettendo, sarà uno spettacolo particolare e affascinante. In Italia inizierà verso le 19:30 e durerà fino a oltre le 2:00 del giorno seguente; la fase di totalità, in genere la più bella, si avrà attorno alle 22:21. Chiariamo subito che le eclissi di Luna non sono certo un fatto eccezionale: quest’anno ne è già avvenuta una il 31 gennaio scorso, ma la particolarità di questa è che sarà molto lunga in termini di tempo: la fase di totalità durerà circa un’ora e 43 minuti, un 40 minuti in più della media. Sarà anche l’eclissi più lunga da qui al 2100, un piccolo record da non perdere.

Ricordiamo che un’eclissi di Luna si ha quando la nostra Terra si mette in mezzo fra il Sole e la Luna stessa, oscurandola. Il nostro satellite infatti non emette luce propria, ma riflette piuttosto bene quella solare. Per avere un’eclissi occorre anche che Sole, Terra e Luna siano sullo stesso piano, cosa che può capitare solo un paio di volte all’anno: la Luna infatti ha un’orbita inclinata attorno alla Terra e noi attorno al Sole. Altrimenti avremmo una eclissi ogni mese.

Che cosa vedremo quindi il 27 luglio prossimo, a partire dalle 19.30? Sdraiati sulla spiaggia o in montagna o anche, molto semplicemente, a casa nostra - però da un posto non troppo luminoso - vedremo la Luna che, man mano, si offusca entrando nella penombra e poi lentamente si avvicinerà alla totalità, verso le 22.20, assumendo un colore più o meno rossastro. L’uscita dalla totalità è simile all’entrata, il nostro satellite riprenderà il suo colore bianco splendente e il fenomeno sarà terminato.

Come mai, ci si potrebbe chiedere, se la Terra si interpone fra Sole e Luna, si vede il nostro satellite anche durante la fase di totalità? L’apparenza data dalla tenue luce rossastra durante il culmine del fenomeno è dovuta al fatto che il nostro Pianeta copre sì completamente il disco lunare, ma anche diffonde nello spazio la luce solare che lo colpisce, grazie anche al filtro della nostra atmosfera. Il colore di questa luce va dal bianco latte a un grigio più cinereo fino a volte al rosso tenue, per un effetto fisico che è quello scoperto dai fisici inglese Raleigh e Jeans circa 120 anni fa. La polvere presente nell’atmosfera infatti assorbe la luce solare e la emette di nuovo nelle frequenze del rosso.

L’ultima cosa che ci resta capire è come mai l’eclissi, questa volta, sia così lunga. Dobbiamo fare mente locale sul fatto che la Luna gira intorno alla Terra, d’accordo, ma non in un’orbita proprio circolare, bensì un po’ ellittica. Per questo motivo la distanza Terra-Luna varia tra i 363.104 chilometri e i 405.696: il primo punto è chiamato perigeo - più vicino alla Terra, in greco antico - l’altro apogeo. Il 27 luglio prossimo sarà proprio all’apogeo, nel punto più lontano, e quindi, per le leggi scoperte dal grande astronomo Giovanni Keplero nel 1600, la Luna deve percorrere la sua orbita un po’ più lentamente nel cielo: ecco quindi che il fenomeno ci metterà un bel 40 minuti in più della media, stabilendo il record del secolo.

Resta da dare un suggerimento importante: osserviamo bene la Luna, come fece a suo tempo il grande Galilei. Proprio così, anche se può sembrare strano, ma Galilei usò per le prime osservazioni lunari un cannocchiale, “cannone” lo chiamava nel senso di grande canna, che oggi non esiteremmo a definire di pessima qualità, data la primitiva tecnologia di costruzione delle lenti ottiche a quei tempi. Comunque il primo da lui usato aveva solo 3 ingrandimenti, come un cannocchiale da teatro che molti di noi hanno in casa. Eppure la scoperta del vero “volto della Luna” che fece cambiò la storia dell’umanità.

Se poi in casa c’è un appassionato di montagna o di mare che abbia un cannocchiale con caratteristiche tipo 7x50, allora userà qualcosa di molto simile al secondo cannocchiale usato da Galilei, che con questi due riuscì nell’inverno del 1609 a capire, come lui stesso scrisse nel “Sidereus Nuncius”, il messaggero delle stelle, che «la superficie della Luna non è affatto liscia, uniforme e di sfericità esattissima, come di essa e degli altri corpi celesti una numerosa schiera di filosofi riteneva, ma al contrario, disuguale, scabra, ripiena di cavità e di sporgenze, non altrimenti che la faccia stessa della Terra ...».

Un consiglio quindi: non aspettiamo l’eclissi del 27 luglio per guardare la Luna, osserviamola ogni sera nel prossimo mese per un attimo, da soli o in compagnia, magari dei figli. Basta un attimo ogni sera per vedere come cambia e come è sempre mutevolmente affascinante.

* Il Sole-24 Ore, 07 luglio 2018 - ripresa parziale.

-

>DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! - «Potrebbero bastare uno o due decenni. Il meglio deve ancora venire. Una rivoluzione scientifica è alle porte» (Michael Gillon).22 novembre 2017, di Federico La Sala

L’esploratore di esopianeti Michael Gillon:

«Cari ragazzi, una rivoluzione vi aspetta»

di Nicla Panciera (La Stampa, 22.11.2017)

«Ci sono innumerevoli Soli e innumerevoli terre, tutte ruotanti attorno ai loro soli, esattamente allo stesso modo dei sette pianeti del nostro Sistema Solare», scriveva Giordano Bruno nel 1584. Per dare conferma scientifica a quest’ipotesi visionaria sull’esistenza di pianeti orbitanti intorno a stelle come il Sole ci sono voluti tre secoli. Ma sono bastati 20 anni dalla scoperta del primo esopianeta extrasolare, 51 Pegasi b, per arrivare a contarne oltre 3 mila.

«Queste cifre suggeriscono che quasi tutte le stelle della nostra galassia e, quindi, dell’intero Universo ospitano un sistema planetario. Nei vari mondi fin qui osservati è emersa un’inaspettata diversità e ora ne stiamo studiando le diverse architetture, la loro formazione ed evoluzione», ci spiega Michael Gillon dell’Università di Liegi in Belgio. Per i suoi contributi alla fondazione della disciplina che studia gli «altri mondi», l’esoplanetologia, gli è stato assegnato il Premio Balzan 2017, riconoscimento di 750 mila franchi svizzeri.