DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE ("charitas"). Per una rilettura del "De Vulgari Eloquentia" e della "Monarchia" - di Federico La Sala

- [...] Con la Monarchia***, “opera ardua e superiore” alle sue forze, pur non confidando nelle sue capacità “quanto nella luce di quel Dispensatore che dà a tutti abbondantemente e non lo rinfaccia mai” e tuttavia includendosi tra gli uomini “che la natura superiore ha reso inclini all’amore della verità”, Dante vuole consegnare al futuro - ai “posteri, perché la posterità possa servirsi del frutto” delle sue fatiche (I, i) - il suo ideale e il suo testamento teologico-politico. Con esso, convinto che “la conoscenza della Monarchia Universale [temporalis Monarchie] è particolarmente utile, ma pochissimo nota e da nessuno ricercata perché non offre un guadagno immediato”(l, i), due contributi decisivi e fondamentali vuole offrire [...]

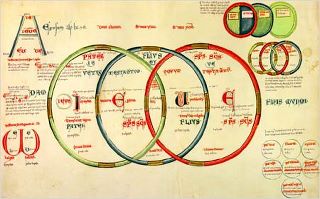

- "Declino del simbolismo. [...] Ecco un esempio: per indicare il rapporto fra l’autorità spirituale e quella temporale il Medioevo si serviva costantemente di due similitudini simboliche[...] La forza del simbolo è tale da intralciare l’indagine sullo sviluppo storico dei due poteri. Dante, avendo riconosciuto la necessità e il valore decisivo di tale indagine, si vede costretto, nel suo Monarchia, a spezzare prima la forza del simbolo, contestando la sua applicabilità, ed aprendosi così la strada alla ricerca storica" (Johan Huizinga, "L’autunno del Medio Evo" [1919, 1921, 1928]. Introduzione di Eugenio Garin, Sansoni Editore, Firenze 1940 (prima edizione italiana).

Pace, giustizia, e libertà nell’aiuola dei mortali

DANTE. ALLE ORIGINI DEL MODERNO*

di Federico La Sala

I

- Ogni età è moderna per quanti la vivono. Nel caso del Medio Evo, la sua modernità doveva essere denunciata dagli Umanisti come decadenza; ma per gli uomini che l’hanno vissuta, in special modo per gli uomini del XIII e XIV secolo, quest’età fu sentita come un’età di innovazione in tutti i campi della cultura, una modernità in progresso. Ètienne Gilson

- L’uomo si sforza ancora di riacquistare quei doni di cui la sua colpa l’ha privato, e come ha reagito alla prima maledizione universale con l’invenzione di tutte le arti, alla seconda maledizione universale, che fu la confusione delle lingue, ha cercato di opporsi con l’arte della grammatica. Francesco Bacone

Verso l’Eden. - Tra il 1304 e il 1308 Dante scrive, più o meno contemporaneamente al Convivio, il De vulgari eloquentia**: lo scopo di quest’opera, come dell’altra, entrambe lasciate incompiute, è pur nella differenza lo stesso, pedagogico e “illuministico”. Quello del Convivio - la prima opera in volgare in Italia in cui sotto forma di commento a canzoni “sì d’amore che di virtù materiate” si affrontano complessi problemi dottrinali (configurazione dei cieli, scienze del trivio e del quadrivio, nobiltà, Impero) - è imbandire un banchetto di sapienza per tutti coloro che non conoscono il latino (“volgari e non letterati”) e che non possono saziare l’umano desiderio di sapere perché impediti o dalla “cura familiare e civile” o dal vivere in un luogo “da ogni Studio non solamente privato, ma da gente studiosa lontano”. Quello del De vulgari eloquentia è “illuminare in qualche modo il discernimento di coloro che vagano come ciechi per le piazze” e “giovare alla lingua della gente illetterata” (I, i, l).

Proposito primo di tale opera, essendo scritta in latino e destinata pertanto ai “letterati” (a quelli che conoscono il latino), è, però, “insegnare la teoria dell’eloquenza volgare” (I, xix, 2). Cosa che per Dante significa non solo indicare la via e il modo per elaborare “da tanti vocaboli rozzi che usano gli Italiani, da tante costruzioni intricate, da tante desinenze erronee, da tanti accenti campagnoli” quel volgare italiano che è “cosi nobile, cosi limpido cosi perfetto e cosi urbano come mostrano”, (I, xvii, 3) Cino da Pistoia e il suo amico (Dante stesso), ma anche e soprattutto “chi riteniamo degno di usarlo, e per quali materie, e, come, nonché dove, e quando, e a chi vada rivolto” (I, xix, 2). Cioè, semplicemente, la trattazione dell’eloquenza volgare vuol essere al contempo una trattazione dell’intellettuale volgare.

Col De vulgari eloquentia ai “letterati” italiani (in particolare a quelli che sono o vogliono essere “versificatori in volgare”, perché - nonostante “il volgare illustre italiano può legittimamente manifestarsi sia in prosa che in versi” - “il volgare che è stato organizzato in poesia sembra rimanere come modello ai prosatori, e non viceversa») Dante vuole indicare decisamente quale spazio si è aperto, e, quali prospettive e quali compiti si vengono a porre nella realtà del tempo; e, ancora, come tutto questo ruoti intorno al nodo dell’eloquenza volgare. Ciò che egli propone, di fronte alle vaste ed eccezionali trasformazioni della realtà contemporanea, - si tenga presente che tra il secolo XI e il XIII “nell’Occidente cristiano avviene una rivoluzione economica e sociale, di cui lo sviluppo urbano è il sintomo più lampante, e la divisione del lavoro l’aspetto più importante”, che “nuovi mestieri nascono e si sviluppano, nuove categorie professionali appaiono o prendono corpo, gruppi socio-professionali nuovi, forti del loro numero, del loro ruolo, reclamano e conquistano una stima, ossia un prestigio adeguati alla loro forza” (1); e, che, ad es., la popolazione di Firenze, “di appena 6000 abitanti nella prima metà del secolo XII, saliva nel 1300 a molto di più di 30.000, e, pochi decenni dopo, a quasi 100.000”(2), - non è una prospettiva né un compito affatto semplice: cambiare registro linguistico e forgiarne uno nuovo e più degno.

Abbandonare il latino (“usato sole”) che ormai dà “lo suo beneficio a pochi” e mettersi al lavoro dentro quel processo già in atto di formazione della lingua più decorosa d’Italia, la lingua illustre - la lingua che sarà, scrive Dante nel Convivio, “luce nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l’usato tramonterà e darà lume a coloro che sono in tenebre e in oscuritate” - comporta tanto impegno quanto una radicale trasformazione della figura del dotto, richiede innanzi tutto uomini capaci di essere all’altezza della situazione, di schierarsi a fianco di quanto sta emergendo nella realtà politica e sociale italiana: “ognuno - scrive Dante - affronti con cautela e discernimento ciò di cui parliamo [...] è qui che sta l’impresa e la fatica, perché non è cosa che possa darsi senza vigore d’ingegno e assidua frequentazione della tecnica e possesso della cultura [...]. E allora resti dimostrata e svergognata la stoltezza di coloro che, privi di capacità tecnica e di cultura, fidando nel solo ingegno, si precipitano sui sommi temi che vanno cantati in forma somma; e la smettano con una simile presuntuosità e, se la natura o la fannullaggine li ha fatti oche, non pretendano di imitare l’aquila che si slancia verso gli astri” (Il, iv, 9-11).

Nel momento storico in cui viene a sgretolarsi la realtà economica e sociale del mondo feudale e si va invece consolidando fortemente la realtà delle città, e lo stesso volgare si sta evolvendo in modo vertiginoso, Dante giunge a percepire in tutta la sua importanza quel processo che sta portando gli individui a essere sempre più dominati da astrazioni e sempre più bisognosi (“quest’arte dell’eloquenza volgare è necessaria a tutti - tant’è vero che ad essa tendono non solo gli uomini, ma anche le donne e i bambini, per quanto lo consente la natura”) della lingua di secondo grado (“definiamo lingua volgare quella che riceviamo imitando la nutrice, senza bisogno di alcuna regola. Abbiamo poi un’altra lingua di secondo grado, che i Romani chiamarono grammatica. Questa lingua seconda la possiedono pure i Greci e altri popoli, non tutti però”), - cioè di un volgare regulato, - e sollecita i dotti a farsi carico di tale problema, perché, se è vero che l’arte dell’eloquenza “è necessaria a tutti”, è altrettanto vero che “sono pochi quelli che pervengono al suo pieno possesso, poiché non si riesce a farne nostre le regole se non in tempi lunghi e con uno studio assiduo” (I, i). E, in questo, li sollecita a muoversi nella direzione sua e di Cino da Pistoia, perché essi hanno conseguito ottimi risultati nello sforzo di elaborazione della lingua regulata, e li hanno conseguiti proprio perché nel loro fare poetico “mostrano di appoggiarsi maggiormente alla grammatica che è comune a tutti” (I, x, 2), vale a dire a quella “ben determinata forma di linguaggio” che “in una con la prima anima fu creata da Dio” (I, vi, 4) e che fu propria a tutti gli uomini fino alla costruzione della torre di Babele (3).

Le ragioni del programma e della proposta politico-culturale esposte nel De vulgari eloquentia sono da ritrovare nella scoperta che Dante fa nella realtà storico sociale del tempo - e per di più nel giardino dell’Impero, in Italia - di una tensione ontologica verso l’Universale, e nella consapevolezza che egli mostra della necessità di collocarsi in questo spazio se si vuole cogliere quella tensione stessa e regolarla. Infatti l’ipotesi-guida nella ricerca dell’oggetto, della lingua illustre tra i vari volgari, e, insieme, nell’opera “di sradicamento o di estirpazione che dir si voglia” di “cespuglia aggrovigliati e rovi” per la selva italica (I, xi, 2) è il punto di vista logico e politico dell’Universalità o, come egli la chiama, della curialità: “la curialità non è altro che una norma ben soppesata delle azioni da compiere; e siccome la bilancia capace di soppesare in questo modo si trova d’abitudine solo nelle curie più eccelse, ne viene che tutto quanto nelle nostre azioni è soppesato con esattezza viene chiamato curiale» (I, xviii, 4). Ed è questo punto di vista che, sollecitando - una volta che dall’indagine spedita e “spietata” delle principali varietà di volgari non si è salvato alcuno, né regionale né municipale alla destra come alla sinistra del “giogo dell’Appennino”; chi si è salvato sono solo alcuni poeti “che si sono espressi in modo raffinato, trascegliendo nelle loro canzoni, i vocaboli più degni della curia” (I, xii, 8), che si sono sforzati “di distaccarsi dal volgare materno e di tendere a quello curiale” (I, xiv, 7) - a proseguire la ricerca con strumenti più adeguati, diviene l’oggetto da cui partire, il punto di partenza stesso: “Dopo che abbiamo cacciato per monti boscosi e pascoli d’Italia e non abbiamo trovato la pantera che bracchiamo, per poterla scovare proseguiamo la ricerca con mezzi più razionali, sicché, applicandoci con impegno, possiamo irretire totalmente coi nostri lacci la creatura che fa sentire il suo profumo ovunque e non si manifesta in nessun luogo” (I, xvi, 1).

Per catturare finalmente la pantera (la lingua illustre) “che fa sentire il suo profumo ovunque e non si manifesta in nessun luogo” sono necessari, dunque, mezzi più razionali. Tra questi lo strumento più idoneo è il principio che “in ogni genere di cose ce ne deve essere una in base alla quale paragoniamo e soppesiamo tutte le altre che appartengono a quel genere, e ne ricaviamo l’unità di misura”, o, detto altrimenti, potendosi tale principio applicare “a qualsiasi predicamento, anche alla sostanza”, “ogni cosa insomma è misurabile, in quanto fa parte di un genere, in base a ciò che vi è di più semplice in quel dato genere”. “Perciò nelle nostre azioni, nella misura in cui si dividono in specie, occorre trovare - prosegue Dante - l’elemento specifico sul quale anch’esse vengono misurate”. E dopo aver declinato tale principio - «in quanto operiamo in assoluto come uomini, c’è la virtù (intendendola in senso generale), secondo la quale infatti giudichiamo un uomo buono o cattivo; in quanto operiamo come uomini di una città, c’è la legge, secondo la quale un cittadino è definito buono o cattivo; in quanto operiamo come uomini dell’Italia, ci sono alcuni semplicissimi tratti, di abitudini e di modi di vestire e di lingua, che permettono di soppesar e misurare le azioni degli Italiani. Ma le operazioni più nobili fra quante ne compiono gli Italiani non sono specifiche di nessuna città d’Italia, bensì comune a tutte; e fra queste si può a questo punto individuare quel volgare di cui sopra andavamo in caccia, che fa sentire il suo profumo in ogni città, ma non ha la sua dimora in alcuna. E tuttavia può spargere il suo profumo più in una città che in un’altra, come la sostanza semplicissima, Dio, dà sentore di sé più nell’uomo che nella bestia, più nell’animale che nella pianta, più in questa che nel minerale...” - così conclude: “Ecco dunque che abbiamo raggiunto ciò che cercavamo: definiamo in Italia volgare illustre, cardinale, regale e curiale quello che è di ogni città italiana e non sembra appartenere a nessuna, e in base al quale tutti i volgari municipali degli Italiani vengono misurati e soppesati e comparati” (I, xvi, 2-6).

In un’epoca in cui profonde trasformazioni hanno dato luogo a nuove realtà sociali e molteplici spinte sollecitano a ristrutturare le vecchie forme di potere, Dante mostra di essere bene attento a quel movimento che agli albori aveva già fatto dire a Eraclito che “è necessario che coloro che parlano adoperando la mente si basino su ciò che è comune a tutti, come la città sulla legge, ed in modo ancora più saldo. Tutte le leggi umane infatti traggono alimento dall’unica legge divina: giacché essa domina tanto quanto vuole e basta per tutte le cose e ne avanza per di più” (4), e che nel futuro invece porterà Hegel ad affermare - in riferimento a quell’evento cruciale che fu la Rivoluzione Francese, per esser divenuta la società borghese Soggetto politico - che “all’improvviso, il pensiero, il concetto del diritto, si fece valere e il vecchio edifico di iniquità non gli poté resistere. Allora, nel pensiero del Diritto, si costruì una costituzione, mentre ormai tutto doveva poggiare su questa base. Da quando il sole ruota nel firmamento, e i pianeti intorno a lui, non si era mai visto l’uomo mettersi con la testa in basso, cioè fondarsi sull’Idea e costruire la realtà partendo da essa [...]. Questa dunque è un’alba stupenda. Tutti gli esseri hanno celebrato questo tempo. Allora regnava una sublime emozione, l’entusiasmo dello spirito ha fatto fremere il mondo, come se, solo allora, si fosse arrivati alla vera conciliazione del divino col mondo”(5). E altrettanto mostra che la cattura della lingua - pantera - nel momento stesso in cui in Italia dai vari volgari sta emergendo il volgare curiale - e questo sta emergendo come un al di là degli stessi volgari - è possibile solo partendo dall’ Universale, cioè involandosi nella regione nebulosa del mondo religioso ed eguagliando il rapporto tra Volgare e volgari con il rapporto Dio e mondo.

L’orizzonte ideologico entro cui Dante si muove (6) rende nel contempo forte, perché gli permette di intuire e cogliere il legame che corre tra processi sociologici e politici e religione, e, debole, perché gli impedisce di cogliere quale realtà sollecita a tale connessione. Egli comprende misticamente che il vincolo sociale come il vincolo linguistico tra gli uomini va ponendosi e sviluppando come oltremondano, cioè che il vincolo stesso - l’unità linguistica e sociale - va acquistando un’esistenza propria e indipendente, e che bisogna collocarsi decisamente su questo piano, il piano dell’Universale; e ne trae tutte le conseguenze, coerentemente.

Il suo punto di vista, non a caso, gli consente di elaborare un modello di lingua e di intellettuale di grande densità ideologica e politica. Gli attributi (illustre, cardinale, regale e curiale) della lingua più decorosa d’Italia, infatti, non dicono solo l’intrinseca qualità della lingua illustre, ma delineano anche i tratti della figura del nuovo dotto: “quando usiamo il termine illustre, intendiamo qualcosa che diffonde luce e che, investito dalla luce, risplende su tutto: ed è a questa stregua che chiamiamo certi uomini illustri, o perché illuminati dal potere diffondono sugli altri una luce di giustizia e carità, o perché depositari di un alto magistero, sanno altamente ammaestrare [...] Ora il volgare di cui stiamo parlando è investito da un magistero e da un potere che lo sollevano in alto, e solleva in alto i suoi con l’onore e la gloria [...] Forse che chi è al suo servizio non supera in fama qualunque re, marchese, conte e potente? E quanto renda ricchi di gloria i suoi servitori, noi stessi lo sappiamo bene, noi che per la dolcezza di questa gloria ci buttiamo dietro le spalle l’esilio [...]. E non è senza ragione che fregiamo questo volgare illustre del secondo attributo, per cui ciò,è si chiama cardinale. Come infatti la porta intera va dietro il cardine, in modo da volgersi anch’essa nel senso in cui il cardine si volge [...] così l’intero gregge dei volgari municipali si volge e rivolge, si muove e si arresta secondo gli ordini di questo, che si mostra un vero e proprio capofamiglia. Non strappa egli ogni giorno i cespugli spinosi dalla selva italica? Non innesta ogni giorno germogli e trapianta pianticelle? A che altro sono intenti i suoi giardinieri se non a togliere e a inserire, come si è detto? [...]. Quanto poi al nome di regale che gli attribuiamo, il motivo è questo, che se noi Italiani avessimo una reggia, esso prenderebbe posto in quel palazzo. Perché se la reggia è la casa comune di tutto il regno, l’augusta reggitrice di tutte le sue parti, qualunque cosa è tale da esser comune a tutti senza appartenere in proprio a nessuno, deve abitare necessariamente nella reggia e praticarla, e non vi è altra dimora degna di un cosi nobile inquilino [...]. Infine quel volgare va definito a buon diritto curiale [...] poiché è stato soppesato nella curia più eccelsa degli italiani [...]. Ma dire che è stato soppesato nella più eccelsa curia degli italiani sembra una burla, dato che siamo privi di una curia. Ma è facile rispondere. Perché se è vero che in Italia non esiste una curia, nell’accezione di curia unificata - come quella del re di Germania - tuttavia non fanno difetto le membra che la costituiscono; e come le membra di quella curia traggono la loro unità dalla persona unica del Principe, cosi le membra di questa sono state unite dalla luce di grazia della ragione. Perciò sarebbe falso sostenere che gli italiani mancano di curia, anche se manchiamo di un Principe, perché in realtà una curia la possediamo, anche se fisicamente dispersa» (I, xvii-xviii).

La proposta di Dante non vuole essere affatto né semplicemente poetica né politicamente ambigua. Con la sua opera egli vuole indicare non solo come sia possibile superare la natura “saussuriana” del segno linguistico - “fenomeno sensibile in quanto è suono; fenomeno razionale in quanto ciò che significa, lo significa evidentemente a nostro arbitrio” (I, iii, 3) - e quale lavoro occorra per elaborare una lingua naturale-universale, ma anche e soprattutto come e quanto profondamente siano legati tra di loro nuova lingua e nuovo dotto, e, a quale grande funzione sono entrambi chiamati: “Questo volgare esige in verità persone che gli assomigliano, come avviene per tutti gli altri nostri atteggiamenti morali e modi di vestire: cosi la magnificenza esige persone capaci di grandi azioni, la porpora individui nobili; e allo stesso modo anche il volgare in questione cerca coloro che eccellono per ingegno e cultura, e disprezza tutti gli altri [...]. E dato che la lingua è lo strumento necessario di ciò che concepiamo non altrimenti che il cavallo lo è per il cavaliere, e ai migliori cavalieri convengono i migliori cavalli, come si è detto, alle concezioni più alte converrà la lingua migliore” (II, i, 5-8).

A ben vedere, la genialità di Dante non è inferiore a quella di Platone. Egli giunge a riscoprire quello stesso processo che in un’analoga congiuntura economica e sociale aveva indotto Platone ad attribuire ai filosofi - “poiché filosofi sono coloro che riescono ad arrivare a ciò che sempre permane invariabilmente costante, mentre coloro che non ci riescono, ma si perdono nella molteplicità del variabile non sono filosofi” - la funzione direttiva dello Stato (La Repubblica, VI, 484a). Cosi come è la filosofia, o, meglio, l’amore per la Sapienza (“Beatrice, loda di Dio vera, ché non soccorri quel che t’amò tanto / che uscì per te de la volgare schiera?” -Inf. II, 103-5) ad aprirgli la strada alla contemplazione de ”la gloria di colui che tutto move” - quella gloria che “per l’Universo penetra, e risplende / in una parte piu e meno altrove” (Par., I, 1-4) - e a fargli conseguire quell’alto magistero e quel potere che lo innalzano a guida e a giudice del suo tempo.

Fatto da vivo l’itinerarium in Deum e raggiunta “la felicità della vita eterna, la quale consiste nel godimento della visione di Dio (alla quale l’uomo non può elevarsi da sé senza il soccorso della luce divina) ed è raffigurata nel paradiso celeste”, egli è degno di indicare “la diritta via” per raggiungere “la felicità di questa vita” che è “raffigurata nel paradiso terrestre” (Monarchia, IlI, xv). Il De vulgari eloquentia, benché sia di poco precedente alla stesura della Commedia, s’iscrive entro questo orizzonte: vuoI essere un programma politico e culturale per la riconquista del Regno, non solo d’Italia - per l’instaurazione della monarchia temporale o, che è lo stesso, dell’Impero. La lingua d’Amore della Vita Nuova (XXIV, 3), divenuta lingua di Salvezza Amore e Virtù (Salus Venus e Virtus), nel De vulgari eloquentia vuol essere infatti - proprio perché ha reso possibile il recupero di quella “ben determinata forma di linguaggio” creata da Dio, di cui “farebbero uso tutti i parlanti nella loro lingua, se essa non fosse stata smembrata per colpa dell’umana presunzione” (I, vi, 4) - la restaurata lingua prebabelica (7).

L’orizzonte ideologico del tempo non può far vedere (né tanto meno nominare) a Dante come alle forze sociali emergenti il nuovo per cui essi lottano. Nel momento in cui la società borghese comincia a prendere coscienza di sé e lotta per i propri obiettivi, non può farlo se non con gli strumenti a disposizione, come attesta questo documento del 1257:

Quest’ atto ricorda la manomissione effettuata dal comune di Bologna di servi e serve della gleba: lo si deve chiamare giustamente Paradiso.

Dio onnipotente piantò un piacevole Paradiso (giardino) e vi pose l’uomo, il cui corpo ornò di candida veste donandogli una libertà perfettissima ed eterna. Ma l’ uomo, misero, immemore della sua dignità e del dono divino, gustò del frutto proibito contro il comando del Signore. Con questo atto tirò se stesso e i suoi posteri in questa valle di lagrime e avvelenò il genere umano legandolo con le catene della schiavitù al Diavolo; cosi l’ uomo da incorruttibile divenne corruttibile, da immortale mortale, sottoposto a una gravissima schiavitù. Dio vedendo tutto il mondo perito (nella schiavitù) ebbe pietà e mandò il Figlio suo unigenito nato, per opera dello Spirito Santo, dalla Vergine madre affinché con la gloria della Sua dignità celeste rompesse i legami della nostra schiavitù e ci restituisse alla pristina libertà. Assai utilmente agisce perciò chi restituisce col beneficio della manomissione alla libertà nella quale sono nati, gli uomini che la natura crea liberi e il diritto delle genti sottopone al giogo della schiavitù.

Considerato ciò, la nobile città di Bologna, che ha sempre combattuto per la libertà, memore del passato e provvida del futuro, in onore del Redentore Gesù Cristo ha liberato pagando in danaro, tutti quelli che ha ritrovato nella città e diocesi di Bologna astretti a condizione servile; li ha dichiarati liberi e ha stabilito che d’ora in poi nessuno schiavo osi abitar nel territorio di Bologna affinché non si corrompa con qualche fermento di schiavitù una massa di uomini naturalmente liberi.

Al tempo di Bonaccorso di Soresina, podestà di Bologna, del giudice ed assessore Giacomo Grattacello, fu scritto quest’ atto, che deve essere detto Paradiso, che contiene i nomi dei servi e delle serve perché si sappia quali di essi hanno riacquistato la libertà e a qual prezzo: dodici libbre per i maggiori di tredici anni, e per le serve: otto libbre bolognesi per i minori di anni tredici [...] (8).

Alla luce di questo atto di manomissione (9) molte cose si fanno più chiare. Il progetto di una restaurata lingua prebabelica, la collocazione del simbolo dell’Impero nel paradiso terrestre, la connessa profezia di Beatrice sul rapporto Chiesa e Impero (“Non sarà tutto tempo sanza reda / l’aguglia che lasciò le penne al carro, / per che divenne mostro e poscia preda; / ch’ io veggio certamente, e però il narro, / a dame tempo già stelle propinque, / secure d’ogni intoppo e d’ ogni sbarro, / nel quale un cinquecento dieci e cinque, / messo di Dio, anciderà la fuia / con quel gigante che con lei delinque” - Purg. XXXIII, 37-45), cosi come l’accostamento di fede-moneta che San Pietro fa nell’esaminare Dante - ”indi soggiunse: Assai bene è trascorsa / d’ esta moneta già la lega e il peso; / ma dimmi se tu l’hai ne la tua borsa. / Ond’io: sì, l’ho, sì lucida e sì tonda / che nel suo conio nulla mi s’inforsa» (Par., XXIV, 83-7) - appaiono meno metaforici e simbolici di quanto sembrino. Esprimono la connessione tra orizzonte ideologico e processi socio-politici propri del tempo, e insieme indicano la profonda complementarità che si va instaurando tra nascente capitalismo e Cristianesimo, tra processi economico-politici e religione. Dante come le nuove forze sociali del tempo lottano si per la riconquista del paradiso terrestre, ma lottano soprattutto - non sanno di farlo, ma lo fanno - per il paradiso politico della società borghese, di cui essi sono già espressione.

In un’epoca in cui la Chiesa ha ancora un enorme potere politico e ideologico (specie in Italia), in un’epoca in cui le città affrancano “pagando in danaro” i servi della gleba (10) dai loro padroni e si pongono esse stesse come paradiso, Dante - pur tra le molteplici mediazioni della sua coscienza - coglie tutta la portata del nuovo e si colloca decisamente su tale terreno: in ciò sono la sua forza, il suo genio e il suo dramma.

Chi per primo si scoprì e si pose come persona dell’Universale - mostrandosi profeta di quel processo che porterà Hegel a concepire “l’elevatissimo concetto appartenente all’età moderna e alla sua religione”, l’Assoluto come Spirito (11) - non poteva non avere altra sorte che quella di andare “peregrino, quasi mendicando”, per l’Italia, a mostrare contro sua voglia “la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al piagato essere imputata” (Convivio).

Lo stesso De vulgari eloquentia non doveva avere migliore sorte: smarrito, e recuperato agli inizi del ‘500, fu continuamente frainteso fino a Manzoni. Del resto il tortuoso e intricato percorso socio-politico che la realtà italiana doveva fare per giungere al suo paradiso politico non permise altrimenti. Ancora nel 1816 nella Lettera semiseria di Crisostomo, Giovanni Berchet, riecheggiando (e a destra, per cosi dire) Dante, scriveva: “E se noi non possediamo una comune patria politica [...] chi ci vieta di crearci intanto, a conforto delle umane sciagure, una patria letteraria comune?”.

Solo Gramsci intuirà che “il De Vulgari Eloquio di Dante sia da considerare come essenzialmente un atto di politica culturale-nazionale (nel senso che nazionale aveva in quel tempo e in Dante), come un aspetto della lotta politica è stata sempre quella che viene chiamata ‘la quistione della lingua’” (12). E non a caso, la sua ottica ancora e in parte democratico-borghese lo induce a concepire i propri problemi all’interno del paradigma elaborato da Dante e al fondo di tutta la cultura moderna. Come non a caso - nel momento stesso che la configurazione imperniata su Dio (Universale), Intellettuale, Lingua e Politica, è andata disarticolandosi ed è stata messa in crisi - è possibile rendersi conto oggi di quanto moderna fosse la ‘visione’ di Dante.

II

- Con tutti i suoi limiti, il De Monarchia appartiene allo stesso genere letterario della Politica, del Leviatano e del Contratto Sociale. W. H. V. Reade

- L’ aspirazione rivoluzionaria a realizzare il regno di Dio è il punto elastico della cultura progressiva e il principio della storia moderna. Friedrich Schlegel

Un paradigma per i posteri. - Con la Monarchia***, “opera ardua e superiore” alle sue forze, pur non confidando nelle sue capacità “quanto nella luce di quel Dispensatore che dà a tutti abbondantemente e non lo rinfaccia mai” e tuttavia includendosi tra gli uomini “che la natura superiore ha reso inclini all’amore della verità”, Dante vuole consegnare al futuro - ai “posteri, perché la posterità possa servirsi del frutto” delle sue fatiche (I, i) - il suo ideale e il suo testamento teologico-politico. Con esso, convinto che “la conoscenza della Monarchia Universale [temporalis Monarchie] è particolarmente utile, ma pochissimo nota e da nessuno ricercata perché non offre un guadagno immediato”(l, i), due contributi decisivi e fondamentali vuole offrire: sottrarre all’oscurità e alla confusione il problema appunto della monarchia e nel contempo-sempre“sorretto dal braccio di Colui che ci liberò col suo sangue dal potere delle tenebre” - scacciare “dal campo, in faccia al mondo, l’empio e il bugiardo” (III, i), in particolare (“essenzialmente tre categorie di persone ”si accaniscono contro la verità “a cui vogliamo arrivare”) il sommo Pontefice (è la prima delle tre, le altre due sono quelli “la cui ostinata cupidigia ha spento il lume della ragione” - cioè quelli che strumentalmente e per i loro guadagni sostengono le tesi ierocratiche - e i decretalisti, cioè quelli che si basano “caparbiamente” solo sugli atti della Curia pontificia, le Decretali appunto) che si «oppone forse per zelo delle chiavi» (III, iii).

Con audacia straordinaria, l’audacia di un laico che ha fatto grazie al suo amore per la Sapienza (Beatrice) l’itinerarium in Deum, e, dall’interno della Chiesa, Dante specie nel III libro impugna e mette in radicale discussione i capisaldi di quella dottrina ierocratica che da Bonifacio VIII era stata formulata nel modo più esplicito e tracotante, che nella “Chiesa e nel suo potere ci sono due spade, una spirituale, cioè, ed una temporale”; che “ambedue sono in potere della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale” e che “una invero deve essere impugnata per la Chiesa, l’altra dalla Chiesa; la seconda dal clero, la prima dalla mano di re o cavalieri, ma secondo il comando e la condiscendenza del clero, perché è necessario che una spada dipenda dall’altra e che l’autorità temporale sia soggetta a quella spirituale”; e, infine, di enorme rilevanza, che, “se erra il supremo potere spirituale, questo potrà essere giudicato solamente da Dio e non dagli uomini” e che “chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio si oppone ai comandi di Dio, a meno che non pretenda, come Manichei, che ci sono due principii”(13).

Contro ogni pretesa ierocratica (senza essere per questo partigiano dell’imperatore) come contro le pretese ghibelline e realistiche, e contro la secolare concezione che voleva in contraddizione la vita terrena e la vita celeste, Dante lotta strenuamente e da cristiano (senza essere per questo partigiano del papa) per rivendicare e fondare “in un difficile ed arduo equilibrio, il nuovo senso dell’autonomia mondana dell’ordine politico e la fedeltà ad una visione assolutamente spirituale e religiosa della storia umana consegnata ai due ‘ideali’ dell’unico Impero e dell’unica Chiesa» (14).

Troppo spesso, dimenticando tutto questo, e, portando all’assoluto particolari estratti da vari contesti, si è finito con l’appiattire la posizione di Dante nell’orbita del mondo medievale - a quella di un uomo nostalgico del passato e reazionario o a un ghibellino tout court - annullandone cosi la specificità (guelfo bianco), che è quella di muoversi con grande lucidità e per equilibrio instabile dentro il suo orizzonte logico-storico, verso il moderno.

Il suo progetto politico (da non dimenticare, teologico), senza far violenza, anzi schierandosi a fianco, al nuovo emergente ed emerso nella realtà sociale - nella profonda convinzione morale (ma con forte valenza ontologica) e religiosa che “l’esser uno è la radice dell’esser buono, mentre la molteplicità è invece la radice dell’esser male”, che «peccare non è altro che disprezzare l’uno per tendere al molteplice»(I, xv) - è quello di ripristinare e salvaguardare il nesso onto-teo-logico tra particolare e Universale, e di conservare tale nesso nel suo fondamento, Dio stesso.

Nel momento in cui in Europa nascono e si affermano unità cittadine e nazionali autonome, sovrane nel loro territorio, Dante non prospetta affatto una restaurazione pura e semplice dell’Impero. La sua posizione, teologica e razionale insieme, è molto più articolata e complessa. Egli nel porre con grande e vera originalità il fondamento della società umana nel diritto e nel postulare l’identità di questo con la volontà divina ((“siccome in Dio la volontà e la cosa voluta si identificano, ne consegue ulteriormente che la volontà divina è lo stesso diritto, e ancora, che, nel mondo, il diritto non è altro che un’immagine della volontà divina”, II, ii), con l’idea di monarchia temporale vuole ripristinare, salvare e custodire proprio l’unità onto-teo-logica tra Universale e particolare, senza sopprimerne la differenza ma difendendola.

Per Dante, infatti, le nazioni, i regni e le città, avendo caratteristiche proprie, “devono essere regolate da leggi diverse” (I, xiv), ma, affinché non restino nel loro isolamento e possano realizzare le aspirazioni universali, quelle comuni a tutto il genere umano, devono essere rette e guidate da uno solo, dal Monarca “secondo una regola universale” (I, xiv) alla pace, alla libertà e alla giustizia.

Nel coniugare aristotelismo e teologia, ciò che anima Dante - quest’uomo che dice di sé: “sono quel che sono non grazie alle ricchezze, ma per grazia di Dio e ‘lo zelo della sua casa mi divora’” (Epistola XI) - è una tensione inaudita: all’interno dell’orizzonte cristiano e di una realtà piena di lacerazioni e contrasti enormi, con la sua idea di Monarchia vuol indicare il modo per porre e mantenere le innumerevoli molteplicità, che sempre più nascono e premono nel tessuto sociale dell’Europa del ’300, sulla diritta via. Riconquistare il paradiso terrestre è l’obiettivo che egli pone - in sintonia con le più avanzate forze sociali economiche e politiche contemporanee - all’umanità del suo tempo. È in questo obiettivo che la teoria dei due poteri trova la sua necessità e la sua funzione, storico-politica e salvifica insieme; “se l’uomo fosse rimasto nello stato di innocenza in cui fu creato da Dio”, di questi due poteri (papa e imperatore) l’umanità non “avrebbe avuto bisogno; questi poteri sono dunque rimedi contro l’infermità ! derivata dal peccato» (III, iv).

Con lucidità e coerenza egli sviluppa la sua argomentazione. Premesso che “la Monarchia temporale, detta anche ‘Impero’, è fra le istituzioni che si trovano in una prospettiva temporale, l’unico principato - superiore a tutti gli altri principati nel tempo” e, prima di affrontarne i tre nodi ritenuti cruciali - “se l’istituzione sia necessaria al benessere del mondo”; “se il popolo romano si sia assunto a buon diritto la funzione di Monarca”; “se l’autorità del monarca dipenda direttamente da Dio o da qualcun altro vicario o ministro di Dio” (I, ii) - definisce ambito, finalità e modi della ricerca:

a) “l’argomento in esame è di carattere politico, ed anzi riguarda la fonte e il principio di ogni retto ordinamento politico”;

a) “l’argomento in esame è di carattere politico, ed anzi riguarda la fonte e il principio di ogni retto ordinamento politico”;

b) la politica, al contrario delle realtà “matematiche, fisiche e divine” che non sono in nostro potere e che “possono essere per noi soltanto oggetto di speculazione e non di attività pratica”, dipende da noi e, come tale, “risponde a finalità innanzitutto pratiche” (e interne allo stesso ambito della ricerca);

b) la politica, al contrario delle realtà “matematiche, fisiche e divine” che non sono in nostro potere e che “possono essere per noi soltanto oggetto di speculazione e non di attività pratica”, dipende da noi e, come tale, “risponde a finalità innanzitutto pratiche” (e interne allo stesso ambito della ricerca);

c) “la presente trattazione è sostanzialmente una ricerca sillogistica”, cioè impostata in modo ipotetico deduttivo (“è necessario, in ogni ricerca sillogistica, aver preliminare cognizione di un principio a cui poter ricorrere deduttivamente a sostegno di tutte le proposizioni successive”).

c) “la presente trattazione è sostanzialmente una ricerca sillogistica”, cioè impostata in modo ipotetico deduttivo (“è necessario, in ogni ricerca sillogistica, aver preliminare cognizione di un principio a cui poter ricorrere deduttivamente a sostegno di tutte le proposizioni successive”).

E chiarita questa mobile e circolare connessione metodologica - “dato che nella pratica principio e causa di ogni azione è il fine ultimo che spinge l’agente ad operare, ne viene di conseguenza che il motivo di tutte le azioni che convergono al raggiungimento di un fine, sia rintracciato dallo stesso fine [...]. Perciò, se vi è qualcosa che costituisce il fine dell’universale consorzio umano, questo sarà il principio su cui tutte le nostre successive argomentazioni fonderanno la propria validità” (I, ii) - si muove a determinare il “principio direttivo” della ricerca.

Per Dante, sulla scorta del commento di Averroè al De Anima di Aristotele, la potenza specifica dell’intera umanità è “l’essere capace di apprendere per mezzo dell’intelletto possibile, capacità che invero non compete a nessun altro che all’uomo, né al di sopra né al di sotto di lui” (I, ii): e il singolo non può attuare la sua potenza specifica se non e solo insieme con tutto il genere umano (“altrimenti bisognerebbe ammettere una potenza separata, il che è impossibile”).

Per questo il fine (“quel fine, migliore di tutti gli altri, per il quale l’eterno Dio dà l’esistenza a tutto il genere umano, servendosi della sua arte, che è la natura”) di tutta l’umana società così come “l’attività specifica del genere umano, preso nella sua totalità, consiste nell’attuare sempre tutta la potenza dell’intelletto possibile, in primo luogo nella direzione della speculazione, in secondo luogo, per estensione, nella direzione dell’attività pratica in funzione del1a speculazione” (I, iv).

Ciò che egli postula, entro il suo orizzonte teologico razionale, è una circolarità che si pone e vuole essere, in teoria e in pratica (o, meglio, in potenza e in atto), unitariamente e articolatamente onto-teo-logica: “La potenza intellettiva di cui parlo non è rivolta soltanto alle forme universali o specie, ma anche, per estensione, alle forme particolari, per cui si suol dire che l’intelletto speculativo diventa, per estensione, pratico, ed il suo fine è l’agire e il fare. E mi riferisco all’agire che è regolato dall’esperienza politica, e al fare che è regolato dall’arte: l’uno e l’altro sono strumento della speculazione, che è il fine più alto per il quale la Prima Bontà ha dato l’esistenza al genere umano” (I, iii).

Ora se “l’intento di Dio è che ogni cosa creata sia simile a Lui, nei limiti, s’intende, delle possibilità della propria natura”, è evidente che “il genere umano raggiunge la perfezione quando attua tutta la rassomiglianza con Dio, secondo la possibilità della propria natura” (I, viii). E poiché “Dio è la sola vera unità”, l’umanità perviene al grado massimo di somiglianza con Dio quando raggiunge il suo più alto grado di unità. E dal momento che “l’uomo è termine medio tra le cose corruttibili e le incorruttibili” e, quindi, “partecipa dell’una e dell’altra natura” (III, xv), risulta evidente tanto la necessità che l’uomo “sia ordinato a due fini ultimi, ad uno in quanto corruttibile, all’altro in quanto incorruttibile)) (III, xv) tanto che questi due fini come le due guide abbiano il loro fondamento in Dio.

Questa è la diritta via che Dante indica: il genere umano può attuare tutta la rassomiglianza con Dio, secondo la possibilità della propria natura, solo movendosi all’interno e a partire dall’Identità e insieme salvando e rispettando la Differenza. E questo è l’orizzonte entro cui egli stesso si muove con estrema lucidità, e che gli permette di combattere la sua battaglia con strenua intransigenza logica e morale senza essere né partigiano dell’imperatore né del papa né tanto meno un eretico:

Due fini pertanto l’ineffabile Provvidenza ha posto dinanzi all’uomo come mete da raggiungere: la felicità di questa vita, che consiste nella piena attuazione delle sue capacità, ed è raffigurata nel Paradiso terrestre; e la beatitudine della vita eterna, la quale consiste nel godimento della visione di Dio - a cui le capacità proprie dell’uomo non possono elevarsi da sé senza l’aiuto della luce divina - ed è raffigurata nel Paradiso celeste. A queste beatitudini, come a termini diversi, bisogna giungere con mezzi diversi. Infatti arriviamo alla prima per mezzo degli insegnamenti filosofici, purché li seguiamo effettivamente operando secondo le virtù morali e intellettuali; arriviamo invece alla seconda per mezzo degli ammaestramenti dello spirito, che trascendono l’umana ragione, purché li seguiamo operando secondo le virtù teologiche, cioè la fede, la speranza e la carità [et karitatem]. Queste mete, e i mezzi per raggiungerle, ci sono state indicate rispettivamente dalla ragione umana, che i filosofi ci hanno reso interamente palese, e dallo Spirito Santo, il quale, per mezzo dei profeti e degli agiografi nonché per mezzo di Gesù Cristo, figlio di Dio a Lui coetaneo e dei suoi discepoli, ci ha rivelato la verità soprannaturale a noi necessaria (III, xv).

Per questo, dato che, “quando più elementi sono ordinati ad un unico fine, è necessario che uno di essi diriga e gli altri siano diretti” (I, v) - a riguardo dello specifico ordinarsi del genere umano “bisogna sapere che il fondamento primo della nostra libertà è la libertà d’arbitrio, che molti hanno sulle labbra, ma pochi comprendono” (I, xii), e, nello stesso tempo, che la cupidigia umana “farebbe dimenticare mete e mezzi se gli uomini, come cavalli erranti in preda alla loro bestialità, non fossero raffrenati nel loro cammino terreno ‘con la briglia e il morso’” - l’uomo ha “bisogno di due guide in vista del suo duplice fine: il sommo Pontefice, che, seguendo le verità rivelate, [guidi] il genere umano alla vita eterna e l’Imperatore che, seguendo invece gli insegnamenti della filosofia, lo [indirizzi] alla felicità temporale. E siccome - prosegue Dante - a questo porto della felicità terrena, nessuno o pochi - e questi con estrema difficoltà - possono giungere se il genere umano, calmati i tempestosi allettamenti della cupidigia, non riposi libero nella tranquillità della pace, ecco che questo è la meta alla quale soprattutto deve mirare il tutore del mondo, che si chiama Principe Romano: far sì, cioè, che in questa aiuola dei mortali si viva in pace e in libertà” (III, xv).

L’Imperatore, però, per poter “applicare utilmente gli insegnamenti della libertà e della pace in modo adatto ai luoghi e ai tempi” - dato che “l’ordinamento di questo mondo è in rapporto con la rotazione dei cieli”, - è necessario che “sia ordinato da Colui che vede direttamente la totale disposizione dei Cieli”; e “questi può essere soltanto Colui che l’ha preordinata”, Dio stesso: “solo Dio elegge, solo Dio conferma”. Cioè, “l’autorità del Monarca temporale deriva, senza alcun intermediario, dalla Fonte stessa di ogni autorità”.

E, per evitare ogni ulteriore equivoco a riguardo, Dante spiega e conclude: questa soluzione non va “interpretata così alla lettera da escludere assolutamente che il Principe Romano soggiaccia in qualcosa al Sommo Pontefice, perché questa nostra felicità terrena è ordinata in certo qual modo in funzione della felicità eterna. Cesare usi dunque verso Pietro quella riverenza che il figlio primogenito deve al padre, affinché irraggiato dalla luce della grazia paterna, illumini con maggiore efficacia il mondo al quale è stato preposto da Quello che è il reggitore di tutte le cose spirituali e temporali” (III, xv).

Per Dante questa è la via: i due poteri - l’uno e l’altro indispensabile per porre rimedio all’infermità derivata dal peccato - devono cooperare in modo unitario ma distinto e in consonanza con la volontà divina, da cui deriva la loro stessa autorità; solo così essi possono contribuire a ristabilire il giusto rapporto dell’uomo con Dio e a riconquistare ciò che è stato perduto, il paradiso terrestre innanzitutto e, con esso, il paradiso celeste. Ed è questo l’orizzonte che gli permette non solo di postulare la distinzione e l’autonomia dell’agire politico dalla dimensione spirituale, ma soprattutto di restituire al presente un valore di temporalità salvifica, o, che è lo stesso, di coniugare in modo attivo e articolato - contro una tradizione negativa e (tendenzialmente) dualistica - il tempo con l’Eternità e il particolare con l’Universale.

La soluzione dantesca, anche se può apparire poco rigorosa e instabile, è tuttavia una soluzione ancora oggi “praticamente viva e operante; il che dimostra che, se Dante loico è in difetto, il politico aveva intuito felice» (15). Anzi, alla luce di quanto è emerso, si può dire che Dante è “alle soglie di un’odissea culturale altamente segnata da un Machìavelli, da un Guicciardini, da un Vico, da un Gramsci - l’avo della riflessione politica in Italia” (16).

Inoltre, il sogno di un’aiuola dei mortali dove si potesse vivere secondo giustizia in pace e in libertà era sì impraticabile e utopistico per il suo tempo, ma non per questo fu abbandonato o trascurato; dopo aver attraversato secoli ed essere stato l’asse portante dell’ideologia borghese, non ha forse attraversato e attraversa ancora il nostro presente? Non è stato ed è forse anche il nostro massimo sogno?

E, in questa prospettiva, oggi, il nostro problema più complesso - in un orizzonte segnata dalla ‘morte di Dio’ e insieme dall’esplosione di innumerabili identità - non è forse lo stesso affrontato da Dante, quello della costruibilità di un nesso tra particolare e generale? E, ancora, se per questo nodo passa la nostra stessa “possibilità di mantenere la problematica ereditata da Marx” (17), non è forse necessario tenere nel debito conto che Marx è “il solo che citi Dante come momento cardine del calendario per lui pensabile”?(18).

NOTE:

* Per non dimenticare la lezione di Dante, ripropongo qui un piccolo lavoro del 1982. Esso è stato pubblicato in Èuresis, Notizie e scritti di varia indole del Liceo classico “M.Tullio Cicerone” di Sala Consilina, Boccia editore, Salerno 1988.

I

** Per il De vulgari eloquentia è stato utilizzato il testo curato e tradotto da P.V. Mengaldo, in Dante Alighieri, Opere Minori a cura di P.V. Mengaldo, B. Nardi, A. Frugoni, G. Brugnoli, E. Cecchini, F. Mazzoni, V, 2, Milano-Napoli, Ricciardi, 1979. Dei passi citati sono stati dati in parentesi il libro, il capitolo e il capoverso.

1. J. Le Goff, Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Torino, Einaudi, 1977, p. 59.

2. G. Luzzatto, Dai servi della gleba agli albori del capitalismo, Bari, Laterza, 1966, p. 447.

3. Sui problemi connessi alla “forma di linguaggio” (forma locutionis), cfr. il prezioso contributo di M. Corti, Dante a un nuovo crocevia, Firenze, Libreria Commissionaria Sansoni, 1981, specie le pp. 46-52.

4. Eraclito: fr. 114. Cfr. I Presocratici, a cura di G. Giannantoni, Bari, Laterza, 1981, p. 219.

5. G.W.F. Hegel, Lezioni sulla Filosofia della Storia, Firenze, La Nuova Italia, 1966, IV, pp. 204-5.

6. Su questo, precisazioni importanti sono in M. Corti, op. cit., pp. 9-31.

7. A riguardo, cfr. M. Picone, Vita Nuova e tradizione romanza, Padova, Liviana editrice, 1979, specie pp. 14 ss.; e, ancora, M. Corti, op. cit., pp. 70 ss.

8. Per il testo originale, in latino, cfr. P. Vaccari, Le affrancazioni collettive dei servi della gleba, Milano, ISPI, 1939, pp. 45-7; la traduzione qui riportata è ripresa da F. Gaeta - G. Villani, Documenti e testimonianze, Milano, Principato, 1978, I, pp. 214-5.

9. Si è preferito riportare l’Atto del Comune di Bologna, sia perché è uno dei primi di questo genere (quelli di Firenze saranno di alcuni anni dopo, a partire dal 1289) sia perché estremamente esemplare dal punto di vista ideologico. Per gli Atti fiorentini di affrancazione, cfr. P. Vaccari, op. cit., pp. 58 e ss.

10. Al primo posto, in ordine di tempo, di questo processo di affrancamento dei servi della gleba sono Bologna e Firenze, ma presto e a ruota seguono Siena, Lucca, Pisa, Reggio Emilia, Parma, Perugia, Ravenna, Pistoia, Vercelli, Genova (cfr. P. Vaccari, op. cit., pp. 21-55.).

11. G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, “Prefazione”, Firenze, La Nuova Italia, 1970, p. 19.

12 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Torino, Einaudi, 1975, III, p. 2350.

II.

*** Per la Monarchia (non De Monarchia, titolo estraneo alla tradizione manoscritta) è stata utilizzata la traduzione condotta sul testo dell’edizione nazionale da L. Adamo, cfr. Dante Alighieri, Tutte le opere, a c. di L. Blasucci, Firenze, Sansoni, 1965, pp. 247-316. Dei passi citati si sono dati in parentesi il libro e il capitolo.

13. Le citazioni sono riprese dalla bolla Unam Sanctam data da Bonifacio VIII in Laterano nel novembre 1302; cfr. Gaeta - Villani, Documenti e testimonianze, cit., I, pp. 242-4.

14. C. Vasoli, La Filosofia Medievale, Milano, Feltrinelli, 1961, p. 409.

15. S. A. Chimenz, Dante, in “Letteratura Italiana. I Maggiori”, Milano, Marzorati, I, p. 45.

16. P. Renucci, La cultura, in “Storia d’Italia”, Torino, Einaudi, 1974, 2/II, p. 1178.

17. P. A. ROVATTI, Contro la separazione, in “aut aut”, 186, Firenze, La Nuova Italia, 1981.

18. Ph. Sollers, Io e Dante, in “Spirali», 30, 1981.

* http://www.ildialogo.org/filosofia/danteorigini08072005.htm

- "Declino del simbolismo. [...] Ecco un esempio: per indicare il rapporto fra l’autorità spirituale e quella temporale il Medioevo si serviva costantemente di due similitudini simboliche[...] La forza del simbolo è tale da intralciare l’indagine sullo sviluppo storico dei due poteri. Dante, avendo riconosciuto la necessità e il valore decisivo di tale indagine, si vede costretto, nel suo Monarchia, a spezzare prima la forza del simbolo, contestando la sua applicabilità, ed aprendosi così la strada alla ricerca storica" (Johan Huizinga, "L’autunno del Medio Evo" [1919, 1921, 1928]. Introduzione di Eugenio Garin, Sansoni Editore, Firenze 1940 (prima edizione italiana)

Su Dante, si cfr.:

Su Dante, si cfr.:

- LA FORZA DELL’INTELLETTO RAZIONALE E IL DONO DIVINO DEL LIBERO ARBITRIO: "Ma l’ignoranza del volgo formula giudizi senza discernimento; e come conclude che il sole sia di larghezza nel diametro d’un piede, così per quel che riguarda i costumi è tratta in inganno dalla sciocca credulità. Ma noi a cui è stato concesso di aver coscienza del meglio ch’è in noi, non dobbiamo calcare le orme delle pecore, ché anzi siamo tenuti a correggere le loro deviazioni. Quelli infatti che sono coscienti della forza dell’intelletto razionale e del dono divino del libero arbitrio non possono essere obbligati da nessuna consuetudine; né c’è da meravigliarsene, se è vero che non essi dalle leggi, ma le leggi da essi prendon norma" (Dante, Ep. XIII, II, 7).

- L’Arca dell’Alleanza del Logos e il codice di Melchisedech.

La Fenomenologia dello Spirito... dei “Due Soli”. Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”.

La Fenomenologia dello Spirito... dei “Due Soli”. Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”.

Su Bacone, si cfr.:

Su Bacone, si cfr.:

Testi:

A. LA CARITA’ O IL RETTO AMORE

Monarchia, I. 11:

[...] ora il Monarca non ha più nulla da desiderare, poiché la sua giurisdizione è limitata soltanto dall’oceano (il che non si verifica per gli altri prìncipi i cui dominii confinano con altri dominii, come, per es., quello del re di Castiglia, che confina con quello del re di Aragona); quindi il Monarca, tra tutti gli uomini, è il soggetto di giustizia più esente da ogni cupidigia.

Inoltre, come la cupidigia, per quanto piccola sia, offusca l’abito della giustizia, così la carità, cioè il retto amore, lo rende più forte e più illuminato. Perciò, la persona che è capace di raggiungere il più alto grado di retto amore può attingere il massimo livello di giustizia; ora, questa persona è il monarca; quindi, con il monarca si instaura, o può instaurarsi, il massimo di giustizia. Che poi il retto amore produca tali effetti si può dedurre dal fatto che la cupidigia, spregiando il Bene supremo degli uomini, cerca altri beni, mentre la carità, spregiando tutti gli altri beni, cerca Dio e l’uomo, e di conseguenza il vero bene dell’uomo.

E siccome, fra tutti i beni dell’uomo, grandissimo è quello di vivere in pace, come si è detto sopra, e questo bene si raggiunge principalmente ed essenzialmente attraverso la giustizia, questa riceverà grandissimo vigore dalla carità, e tanto più quanto più quest’ultima sarà intensa. Che poi nel monarca debba trovarsi in sommo grado il retto amore degli uomini si dimostra nel modo seguente: ogni oggetto amabile è tanto più amato quanto più è vicino a chi l’ama; ora gli uomini sono più vicini al monarca che agli altri principi; quindi essi sono o debbono essere amati dal monarca più che da ogni altro.

La premessa maggiore è evidente se si considera la natura degli agenti e dei pazienti; la minore è dimostrata dal fatto che agli altri prìncipi gli uomini sono vicini solo in parte, al monarca invece nella loro totalità. Si aggiunga che gli uomini si avvicinano agli altri prìncipi attraverso il monarca e non viceversa, e quindi la cura del monarca verso tutti gli uomini è originaria ed immediata, mentre quella degli altri prìncipi passa attraverso la mediazione del monarca in quanto deriva dalla sua cura suprema. Inoltre, quanto più una causa è universale, tanto più è causa (la causa inferiore infatti non è causa se non in forza di quella superiore, come risulta dal libro «Delle cause»), e quanto più una causa è causa, tanto più ama il suo effetto, poiché tale amore è conseguenza diretta dell’essere causa; ora, il monarca è, tra gli uomini, la causa più universale del loro ben vivere (mentre gli altri prìncipi sono causa attraverso la mediazione del monarca, come si è detto); quindi il monarca ama il bene degli uomini più di ogni altro.

[Per il secondo punto], chi potrebbe mettere in dubbio che il monarca abbia il massimo potere per attuare la giustizia se non colui che non intende che cosa significhi quel nome? Se egli infatti è effettivamente monarca, non può avere nemici. E così è stata sufficientemente dimostrata la premessa minore del sillogismo principale, e pertanto è certa la conclusione che la monarchia è necessaria per un perfetto ordinamento del mondo. (trad. di Pio Gaja)

- - -

[...] 12. Sed Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque iurisdictio terminatur Occeano solum: quod non contingit principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sincerissimum inter mortales iustitie possit esse subiectum.

[...] 12. Sed Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque iurisdictio terminatur Occeano solum: quod non contingit principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sincerissimum inter mortales iustitie possit esse subiectum.

13. Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat, sic karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel esse potest.

13. Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat, sic karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel esse potest.

14. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona hominis potissimum sit in pace vivere - ut supra dicebatur - et hoc operetur maxime atque potissime iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior potius.

14. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona hominis potissimum sit in pace vivere - ut supra dicebatur - et hoc operetur maxime atque potissime iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior potius.

15. Et quod Monarche maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sic: omne diligibile tanto magis diligitur quanto propinquius est diligenti; sed homines propinquius Monarche sunt quam aliis principibus: ergo ab eo maxime diliguntur vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum et activorum consideretur; secunda per hoc apparet: quia principibus aliis homines non appropinquant nisi in parte, Monarche vero secundum totum.

15. Et quod Monarche maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sic: omne diligibile tanto magis diligitur quanto propinquius est diligenti; sed homines propinquius Monarche sunt quam aliis principibus: ergo ab eo maxime diliguntur vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum et activorum consideretur; secunda per hoc apparet: quia principibus aliis homines non appropinquant nisi in parte, Monarche vero secundum totum.

16. Et rursus: principibus aliis appropinquant per Monarcham et non e converso; et sic per prius et immediate Monarche inest cura de omnibus, aliis autem principibus per Monarcham, eo quod cura ipsorum a cura illa supprema descendit.

16. Et rursus: principibus aliis appropinquant per Monarcham et non e converso; et sic per prius et immediate Monarche inest cura de omnibus, aliis autem principibus per Monarcham, eo quod cura ipsorum a cura illa supprema descendit.

17. Preterea, quanto causa est universalior, tanto magis habet rationem cause, quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut patet ex hiis que De causis; et quanto causa magis est causa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se.

17. Preterea, quanto causa est universalior, tanto magis habet rationem cause, quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut patet ex hiis que De causis; et quanto causa magis est causa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se.

18. Cum igitur Monarcha sit universalissima causa inter mortales ut homines bene vivant, quia principes alii per illum, ut dictum est, consequens est quod bonum hominum ab eo maxime diligatur.

18. Cum igitur Monarcha sit universalissima causa inter mortales ut homines bene vivant, quia principes alii per illum, ut dictum est, consequens est quod bonum hominum ab eo maxime diligatur.

19. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem iustitie, quis dubitat nisi qui vocem hanc non intelligit, cum, si Monarcha est, hostes habere non possit?

19. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem iustitie, quis dubitat nisi qui vocem hanc non intelligit, cum, si Monarcha est, hostes habere non possit?

20. Satis igitur declarata subassumpta principalis, quia conclusio certa est: scilicet quod ad optimam dispositionem mundi necesse est Monarchiam esse.

20. Satis igitur declarata subassumpta principalis, quia conclusio certa est: scilicet quod ad optimam dispositionem mundi necesse est Monarchiam esse.

B. IL SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS"

Monarchia (III. 11):

Gli avversari portano poi un argomento di ragione.

Utilizzando infatti un principio del decimo libro della Metafisica, essi argomentano così:

tutti gli esseri appartenenti ad uno stesso genere si riconducono ad uno, che è misura di tutti gli altri inclusi in quel genere;

tutti gli esseri appartenenti ad uno stesso genere si riconducono ad uno, che è misura di tutti gli altri inclusi in quel genere;

ora tutti gli uomini appartengono allo stesso genere;

ora tutti gli uomini appartengono allo stesso genere;

quindi vanno ricondotti ad uno come misura di tutti quanti.

quindi vanno ricondotti ad uno come misura di tutti quanti.

Se questa conclusione è vera, il Sommo Pontefice e l’Imperatore, essendo uomini, vanno ricondotti ad un solo uomo. Ma poiché non è possibile ricondurre il Papa ad altri, resta che l’Imperatore, insieme a tutti gli altri uomini, deve essere ricondotto al Papa come misura e regola; e così anche con questo ragionamento arrivano alla conclusione da essi voluta.

Per confutare tale ragionamento, ammetto come vera la loro affermazione che «tutti gli esseri appartenenti allo stesso genere debbono ricondursi ad un essere di quel genere, che, nell’ambito di questo, costituisce la misura»; come pure è vera l’affermazione che tutti gli uomini appartengono ad un medesimo genere; ed è vera altresì la conclusione ricavata da tale premessa, che cioè tutti gli uomini vanno ricondotti ad un’unica misura nell’ambito del loro genere. Ma quando da questa conclusione essi inferiscono la conseguenza applicativa nei confronti del Papa e dell’Imperatore, incorrono nella fallacia dell’accidente [40].

Per afferrare bene questo bisogna tener presente che una cosa è essere uomo e un’altra essere Papa, come d’altra parte una cosa è essere uomo e un’altra essere Imperatore, così come una cosa è essere uomo e un’altra essere padre e signore.

L’uomo infatti è quello che è per la sua forma sostanziale, in forza della quale rientra in una specie e in un genere, ed è posto nella categoria della sostanza; il padre invece è tale per una forma accidentale che è la relazione, per la quale rientra in una specie e in un genere particolari, ed è posto nella categoria dell’«ad aliquid», cioè della «relazione». Se così non fosse, tutto si ricondurrebbe - ma ciò è falso - alla categoria della sostanza, dal momento che nessuna forma accidentale può sussistere per se stessa senza il supporto di una sostanza sussistente.

Pertanto Papa e Imperatore essendo ciò che sono in forza di certe relazioni (quelle appunto dell’autorità papale e dell’autorità imperiale, la prima delle quali rientra nell’ambito della paternità e l’altra nell’ambito del dominio), è chiaro che Papa e Imperatore, in quanto tali, devono essere posti nella categoria della relazione e quindi essere ricondotti ad un elemento rientrante in tale categoria. Quindi affermo che altra è la misura cui debbono essere ricondotti in quanto uomini, ed altra in quanto Papa e Imperatore.

Infatti, in quanto uomini, vanno ricondotti all’uomo perfetto (che è misura di tutti gli altri e, per così dire, loro modello ideale, chiunque esso sia), come a quello che è sommamente uno nel suo genere, come si può rilevare dai capitoli finali dell’Etica a Nicomaco. Invece, in quanto sono termini di relazione, allora, com’è evidente, o vanno ricondotti l’uno all’altro (se l’uno è subalterno all’altro o se sono accomunati nella specie per la natura della relazione), oppure ad un terzo elemento come alla loro comune unità.

Ora, non si può affermare che uno sia subalterno all’altro, poiché, in tale caso, l’uno si predicherebbe dell’altro, il che è falso (noi infatti non diciamo che l’Imperatore è Papa e nemmeno viceversa); e neppure si può affermare che siano accomunati nella specie, in quanto l’essenza formale di Papa è diversa da quella di Imperatore in quanto tale. Quindi si riconducono a qualcos’altro, in cui devono trovare la loro unità.

A questo proposito bisogna tener presente che i soggetti delle relazioni stanno tra di loro come le rispettive relazioni. Ora quelle particolari relazioni d’autorità che sono il Papato e l’Impero vanno ricondotte ad una [suprema] relazione d’autorità, da cui quelle discendono con le loro determinazioni particolari; quindi i soggetti di quelle relazioni, cioè il Papa e l’Imperatore, andranno anch’essi ricondotti a qualche soggetto unitario che realizzi la relazione d’autorità nella sua essenza formale, al di fuori di ogni determinazione particolare.

E questo soggetto unitario sarà o Dio stesso, in cui tutte le relazioni particolari trovano la loro unificazione assoluta, oppure una qualche sostanza inferiore a Dio, nella quale la relazione d’autorità, che proviene da quella relazione assoluta, si particolarizza attraverso una differenziazione nel grado d’autorità. E così diventa chiaro che Papa e Imperatore, in quanto uomini, vanno ricondotti ad un elemento comune, mentre, in quanto formalmente Papa e Imperatore, ad un elemento comune diverso. Attraverso questa distinzione si risponde all’argomento di ragione [portato dagli avversari].

MONARCHIA, III. 11:

Ratione vero sic arguunt. Summunt etenim sibi principium de decimo Prime phylosophie dicentes: omnia que sunt unius generis reducuntur ad unum, quod est mensura omnium que sub illo genere sunt; sed omnes homines sunt unius generis: ergo debent reduci ad unum, tanquam ad mensuram omnium eorum.

Et cum summus Antistes et Imperator sint homines, si conclusio illa est vera, oportet quod reducantur ad unum hominem. Et cum Papa non sit reducendus ad alium, relinquitur quod Imperator cum omnibus aliis sit reducendus ad ipsum, tanquam ad mensuram et regulam: propter quod sequitur etiam idem quod volunt.

Ad hanc rationem solvendam dico quod, cum dicunt «Ea que sunt unius generis oportet reduci ad aliquod unum de illo genere, quod est metrum in ipso», verum dicunt. Et similiter verum dicunt dicentes quod omnes homines sunt unius generis; et similiter verum concludunt cum inferunt ex hiis omnes homines esse reducendos ad unum metrum in suo genere.

Sed cum ex hac conclusione subinferunt de Papa et Imperatore, falluntur «secundum accidens». Ad cuius evidentiam sciendum quod aliud est esse hominem et aliud est esse Papam; et eodem modo aliud est esse hominem, aliud esse Imperatorem, sicut aliud est esse hominem, et aliud est esse patrem et dominum.

Homo enim est id quod est per formam substantialem, per quam sortitur spetiem et genus, et per quam reponitur sub predicamento substantie; pater vero est id quod est per formam accidentalem, que est relatio per quam sortitur spetiem quandam et genus, et reponitur sub genere «ad aliquid», sive «relationis». Aliter omnia reducerentur ad predicamentum substantie, cum nulla forma accidentalis per se subsistat absque ypostasi substantie subsistentis: quod est falsum.

Cum ergo Papa et Imperator sint id quod sunt per quasdam relationes, quia per Papatum et per Imperiatum, que relationes sunt altera sub ambitu paternitatis et altera sub ambitu dominationis, manifestum est quod Papa et Imperator, in quantum huiusmodi, habent reponi sub predicamento relationis, et per consequens reduci ad aliquod existens sub illo genere.

Unde dico quod alia est mensura ad quam habent reduci prout sunt homines, et alia prout sunt et Papa et Imperator Nam, prout sunt homines, habent reduci ad optimum hominem, qui est mensura omnium aliorum, et ydea ut dicam quisquis ille sit ad existentem maxime unum in genere suo: ut haberi potest ex ultimis ad Nicomacum. In quantum vero sunt relativa quedam, ut patet, reducenda sunt vel ad invicem, si alterum subalternatur alteri vel in spetie comunicant per naturam relationis, vel ad aliquod tertium, ad quod reducantur tanquam ad comunem unitatem.

Sed non potest dici quod alterum subalternetur alteri, quia sic alterum de altero predicaretur: quod est falsum; non enim dicimus «Imperator est Papa», nec e converso. Nec potest dici quod comunicent in spetie, cum alia sit ratio Pape, alia Imperatoris, in quantum huiusmodi: ergo reducuntur ad aliquid in quo habent uniri.

Propter quod sciendum quod, sicut se habet relatio ad relationem, sic relativum ad relativum. Si ergo Papatus et Imperiatus, cum sint relationes superpositionis, habeant reduci ad respectum superpositionis, a quo respectu cum suis differentialibus descendunt, Papa et Imperator, cum sint relativa, reduci habebunt ad aliquod unum in quo reperiatur ipse respectus superpositionis absque differentialibus aliis.

Et hoc erit vel ipse Deus, in quo respectus omnis universaliter unitur, vel aliqua substantia Deo inferior, in qua respectus superpositionis per differentiam superpositionis a simplici respectu descendens particuletur. Et sic patet quod Papa et Imperator, in quantum homines, habent reduci ad unum; in quantum vero Papa et Imperator, ad aliud: et per hoc patet ad rationem.

NOTA [40]. Il sofisma della fallacia accidentis si ha quando ciò che si dice di un soggetto si fa valere anche per il suo accidente (o viceversa), mentre non necessariamente vale per questo, in quanto sostanza e accidente non sono identici nella loro essenza formale, pur riferendosi allo stesso soggetto. Aristotele fa questo esempio: A è uomo; ora B è diverso da A; quindi B non è uomo, ove la diversità nelle proprietà accidentali individuali (es. uno è biondo, l’altro è bruno) viene erroneamente trasferita alla loro essenza specifica, che invece è identica.

Dante prospetta diffusamente il caso inverso di un’identità essenziale (papa e imperatore in quanto uomini sono identici nella specie) che si vorrebbe trasferire ai loro rispettivi accidenti quali sono le funzioni di papa e imperatore, che invece sono relationes diverse e specificamente contrarie, e quindi non mediabili e non riducibili ad unum o riferibili ad una stessa sostanza, per cui chi li identifica o li assoggetta l’uno all’altro va contro la legge di non-contraddizione e cade nella fallacia accidentis. (traduzione e nota di Pio Gaja)

* Sul tema, nel sito, si cfr.:

IL "GRANDE RACCONTO" EDIPICO DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA E’ FINITO

L’APOSTOLO ASTUTO MENTITORE, SENZA GRAZIA ("CHARIS") E SENZA AMORE ("CHARITAS")! UNA NOTA SULL’OPERAZIONE DI SAN PAOLO:

L’APOSTOLO ASTUTO MENTITORE, SENZA GRAZIA ("CHARIS") E SENZA AMORE ("CHARITAS")! UNA NOTA SULL’OPERAZIONE DI SAN PAOLO:

- (...) non equivochiamo! Qui non siamo sulla via di Damasco,

nel senso e nella direzione di Paolo di Tarso, del

Papa, e della Gerarchia Cattolico-Romana: “[... ] noi

non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo

né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo

né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù”

(Galati: 3, 25-28).

Nella presa di distanza, nel porsi sopra

tutti e tutte, e nell’arrogarsi il potere di tutoraggio

da parte di Paolo, in questo passaggio dal noi siamo al

voi siete, l’inizio di una storia di sterminate conseguenze,

che ha toccato tutti e tutte.

Nella presa di distanza, nel porsi sopra

tutti e tutte, e nell’arrogarsi il potere di tutoraggio

da parte di Paolo, in questo passaggio dal noi siamo al

voi siete, l’inizio di una storia di sterminate conseguenze,

che ha toccato tutti e tutte.

Il persecutore accanito dei cristiani, “conquistato da Gesù Cristo”, si

pente - a modo suo - e si mette a “correre per conquistarlo”

(Filippesi: 3, 12): come Platone (con tutto il carico di

positivo e di negativo storico dell’operazione, come ho

detto), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli,

delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle

incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo

(la ‘donazione’ di Pietro) dei pagani e, da cittadino romano,

la porta e consegna nelle mani di Roma.

Nasce la

Chiesa ... dell’Impero Romano d’Occidente (la ‘donazione’

di Costantino).

La persecuzione dei cristiani, prima e degli stessi ebrei

dopo deve essere portata fino ai confini della terra e fino

alla fine del mondo: tutti e tutte, nella polvere, nel deserto,

sotto l’occhio del Paolo di Tarso che ha conquistato

l’anima di Gesù Cristo, e la sventola contro il vento

come segno della sua vittoria... Tutti e tutte sulla romana

croce della morte.

Il persecutore accanito dei cristiani, “conquistato da Gesù Cristo”, si

pente - a modo suo - e si mette a “correre per conquistarlo”

(Filippesi: 3, 12): come Platone (con tutto il carico di

positivo e di negativo storico dell’operazione, come ho

detto), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli,

delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle

incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo

(la ‘donazione’ di Pietro) dei pagani e, da cittadino romano,

la porta e consegna nelle mani di Roma.

Nasce la

Chiesa ... dell’Impero Romano d’Occidente (la ‘donazione’

di Costantino).

La persecuzione dei cristiani, prima e degli stessi ebrei

dopo deve essere portata fino ai confini della terra e fino

alla fine del mondo: tutti e tutte, nella polvere, nel deserto,

sotto l’occhio del Paolo di Tarso che ha conquistato

l’anima di Gesù Cristo, e la sventola contro il vento

come segno della sua vittoria... Tutti e tutte sulla romana

croce della morte.

- Egli, il vicario di Gesù Cristo, ha vinto: è Cristo stesso, è Dio, è il Dio del deserto... Un cristo-foro dell’imbroglio e della vergogna - con la ‘croce’ in pugno (e non piantata nella roccia del proprio cuore, come indicava Gesù) - comincia a portare la pace cattolico-romana nel mondo. Iniziano le Crociate e la Conquista. Il Dio lo vuole: tutti i popoli della Terra vanno portati nel gelo eterno - questo è il comando dei Papi e dei Concili, cioè delle massime espressioni dell’intelligenza astuta (quella del Dio di Ulisse e della vergine Atena, non del Dio di Giuseppe e di Maria) del Magistero della Chiesa, alle proprie forze armate... fino a Giovanni Paolo II, al suo cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e alla Commissione teologica internazionale, che ha preparato il documento “Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato”.

- Uno spirito e un proposito lontano mille miglia, e mille

anni prima di Cristo, da quello della “Commissione

per la verità e la riconciliazione”, istituita in Sudafrica

nel 1995 da Nelson Mandela, per curare e guarire le ferite

del suo popolo. Il motto della Commissione bello,

coraggioso, e significativo è stato ed è: “Guariamo la

nostra terra”!

(Si cfr.: Federico La Sala, L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide, Ripostes, Roma-Salerno 2001, pp.24-25).

(Si cfr.: Federico La Sala, L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide, Ripostes, Roma-Salerno 2001, pp.24-25).

Forum

-

> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. --- UN "VIAGGIO IN SICILIA" CON DANTE, SAUSSURE, E FREUD. NOTE A MARGINE del libro "Sicilia isola continentale. Psicoanalisi di una identità" di Franco Lo Piparo.28 ottobre 2024, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA, E PSICOANALISI:

SULLE ALI PARADIGMATICHE DI UN MATRIMONIO, UN "VIAGGIO IN SICILIA" (GOETHE) CON DANTE, SAUSSURE, E FREUD.

- Una nota di commento a margine del lavoro del prof. Franco Lo Piparo

A NON SOTTOVALUTARE l’importanza del lavoro di Franco Lo Piparo, "Sicilia isola continentale. Psicoanalisi di una identità" (Sellerio 2024), forse, è opportuno tenere presente il punto di vista (e di partenza) e l’oggetto (il punto di arrivo, il risultato) della ricerca, che riesce a riannodare strutturalmente e magistralmente (senza ricadere dentro lo "strutturalismo") insieme #lingua #istituzioni e #società.

IL SEGNAVIA è una formula di #matrimonio in volgare siciliano scritta in caratteri greci, forse, degli anni 1259/1266, durante il #regno di Manfredi di Svevia. Un percorso illuminante, a mio parere.

Per non sprecare questa occasione "storica", credo che sia opportuno non lasciarsi accecare (edipicamente) dal legame (per lo più giocastico) con la propria "santissima" #Mamma, la "Madre mediterranea", e accogliere al meglio cio’ che appare essere una straordinaria "risposta" di un "alunno" alle lezioni dei suoi "maestri" (a cominciare da Renato Guttuso, da Tullio De Mauro, e da Umberto Eco->), e, in particolare, una sollecitazione (da un "alunno" diventato "maestro", a pieno titolo) a ri-leggere antropologicamente il "Corso di Linguistica Generale" di Ferdinand de #Saussure, riprendendo il filo dal "circuito della #parole": "Siano, dunque, due persone che discorrono: A e B."!.

- NOTE:

- PITTURA #SESSUALITA’ #LINGUISTICA E #ANTROPOLOGIA. A NON SPRECARE LA RIEVOCAZIONE DELLA #LEZIONE DEL MAESTRO #GUTTUSO “Al giovane Lopiparo ricordo di Guttuso, Roma 9-6-64” (cfr. Franco Lo Piparo, "GUTTUSO «DIPINGEVA CON IL PENE»", 20 Ottobre, 2021), forse, non è bene richiamare sia il lavoro degli amici e dei maestri (da #TullioDeMauro a #UmbertoEco) del prof. Franco Lo Piparo sia il lavoro del #pittore René #Magritte e del filosofo #MichelFoucault sui quadri relativi al problema della #rappresentazione riflettendo ancora sul quadro "QUESTA PIPA NON E’ UNA #PIPA" e rimettere in movimento le #idee relative al "circuito fallico", al circuito sessuale, e, finalmente, al circuito della #parole (alla #Saussure), di #due "soggetti sovrani" (come da #Costituzione teologico-politica italiana, e, da "#Canticodeicantici", nel blu dipinto di blù, alla #Totò), e passare, finalmente, agli "atti linguistici" di un regime non più segnato da un #androcentrismo teologico-politico tragico a un’antropologia all’altezza della famosa "#dignità dell’uomo" e della "#divinacommedia" (#Dante)!?!