LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. FRANCESCO BACONE E SAN PAOLO PRENDONO LE DISTANZE DALLE ENCICLICHE DI PAPA BENEDETTO XVI. Una "preghiera comune" firmata da Bacone - a cura di Federico La Sala

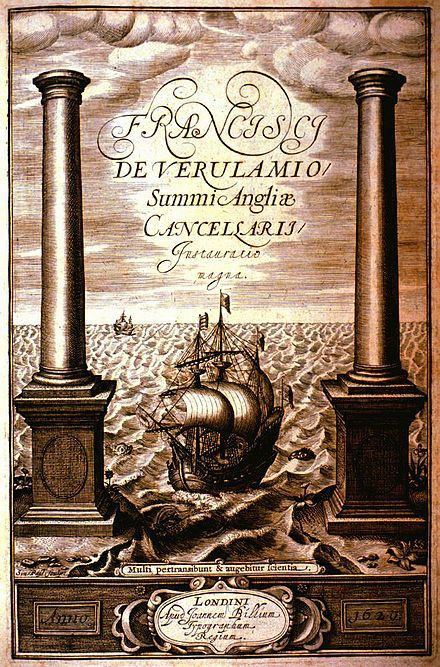

Nella preghiera che è inserita nella prefazione della Instauratio magna sta scritto:

- "Finalmente imploriamo che una volta tolto il veleno infuso dal serpente nella scienza, veleno che fa gonfiare e insuperbire l’animo umano, noi non oltrepassiamo mai i limiti, ma coltiviamo la verità in uno spirito di carità "(nec altum sapiamus, nec ultra sobrium sed veritatem in charitate colamus)"

*

* Sull’argomento, si cfr.:

Paolo ROSSI, SPERIAMO CON BACONE. L’enciclica papale "Spe salvi" convalida un’immagine diffusa, ma purtroppo inesatta, del Lord Cancelliere. Il quale non ha mai propugnato alcuna fede cieca nel progresso. "Il Sole-24 ore", domenica, 9 dicembre 2007, p. 47. - Per il testo completo della "preghiera", si cfr.: Francesco Bacone, Scritti filosofici, a c. di Paolo Rossi, Utet, Torino 1975, p. 528. Sul tema, in particolare, si cfr.: Paolo Rossi, Bacone e la Bibbia, in - Aspetti della rivoluzione scientifica, Morano editore, Napoli 1971, pp. 51-82.

Paolo ROSSI, SPERIAMO CON BACONE. L’enciclica papale "Spe salvi" convalida un’immagine diffusa, ma purtroppo inesatta, del Lord Cancelliere. Il quale non ha mai propugnato alcuna fede cieca nel progresso. "Il Sole-24 ore", domenica, 9 dicembre 2007, p. 47. - Per il testo completo della "preghiera", si cfr.: Francesco Bacone, Scritti filosofici, a c. di Paolo Rossi, Utet, Torino 1975, p. 528. Sul tema, in particolare, si cfr.: Paolo Rossi, Bacone e la Bibbia, in - Aspetti della rivoluzione scientifica, Morano editore, Napoli 1971, pp. 51-82.

FRANCESCO BACONE (Wikipedia)

FRANCESCO BACONE (Wikipedia)

- FILOLOGIA E FILOSOFIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".

- MESSAGGIO EVANGELICO E "FIGLIO DELL’UOMO": "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]?»"(Gv. 12,34).

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE "ANDROLOGICA" DI PAOLO DI TARSO:

- "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- E DELLA SUA COSTRUZIONE DEL "CORPO DI CRISTO": "Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto [...] egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo [εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ], finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo [ἄνδρα] perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo." (Efesini, 4.1/11-13).

- LA SAPIENZA DELFICA DI "DIO" E "IL PROBLEMA SOCRATE" (NIETZSCHE): «Nell’esistenza umana nulla è stabile, da potersi lodare o biasimare. La fortuna innalza e la fortuna abbatte chi è felice e chi è infelice, sempre. Di quanto è prescritto ai mortali nessuno è profeta».

- (Sofocle, Antigone, vv. 1156-1160)

SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:

- EPISTOLA ENCYCLICA - MIRAE CARITATIS SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS PAPAE XIII. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA

- MIRAE CARITATIS. LETTERA ENCICLICA DI SUA SANTITÀ LEONE PP. XIII. LA SANTA EUCARESTIA!!!

DANTE (E BACONE), ALLE ORIGINI DEL MODERNO!!!

DANTE (E BACONE), ALLE ORIGINI DEL MODERNO!!!

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE "ANDROLOGICA" DI PAOLO DI TARSO:

- "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- E DELLA SUA COSTRUZIONE DEL "CORPO DI CRISTO": "Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto [...] egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo [εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ], finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo [ἄνδρα] perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo." (Efesini, 4.1/11-13).

L’APOSTOLO ASTUTO E MENTITORE, SENZA GRAZIA ("CHARIS") E SENZA AMORE ("CHARITAS")! UNA NOTA SULL’OPERAZIONE DI SAN PAOLO:

- (...) non equivochiamo! Qui non siamo sulla via di Damasco,

nel senso e nella direzione di Paolo di Tarso, del

Papa, e della Gerarchia Cattolico-Romana: “[... ] noi

non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo

né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo

né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù”

(Galati: 3, 25-28).

Nella presa di distanza, nel porsi sopra

tutti e tutte, e nell’arrogarsi il potere di tutoraggio

da parte di Paolo, in questo passaggio dal noi siamo al

voi siete, l’inizio di una storia di sterminate conseguenze,

che ha toccato tutti e tutte. Il persecutore accanito dei cristiani, “conquistato da Gesù Cristo”, si

pente - a modo suo - e si mette a “correre per conquistarlo”

(Filippesi: 3, 12): come Platone (con tutto il carico di

positivo e di negativo storico dell’operazione, come ho

detto), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli,

delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle

incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo

(la ‘donazione’ di Pietro) dei pagani e, da cittadino romano,

la porta e consegna nelle mani di Roma.

Nasce la

Chiesa ... dell’Impero Romano d’Occidente (la ‘donazione’

di Costantino).

La persecuzione dei cristiani, prima e degli stessi ebrei

dopo deve essere portata fino ai confini della terra e fino

alla fine del mondo: tutti e tutte, nella polvere, nel deserto,

sotto l’occhio del Paolo di Tarso che ha conquistato

l’anima di Gesù Cristo, e la sventola contro il vento

come segno della sua vittoria... Tutti e tutte sulla romana

croce della morte.

Nella presa di distanza, nel porsi sopra

tutti e tutte, e nell’arrogarsi il potere di tutoraggio

da parte di Paolo, in questo passaggio dal noi siamo al

voi siete, l’inizio di una storia di sterminate conseguenze,

che ha toccato tutti e tutte. Il persecutore accanito dei cristiani, “conquistato da Gesù Cristo”, si

pente - a modo suo - e si mette a “correre per conquistarlo”

(Filippesi: 3, 12): come Platone (con tutto il carico di

positivo e di negativo storico dell’operazione, come ho

detto), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli,

delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle

incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo

(la ‘donazione’ di Pietro) dei pagani e, da cittadino romano,

la porta e consegna nelle mani di Roma.

Nasce la

Chiesa ... dell’Impero Romano d’Occidente (la ‘donazione’

di Costantino).

La persecuzione dei cristiani, prima e degli stessi ebrei

dopo deve essere portata fino ai confini della terra e fino

alla fine del mondo: tutti e tutte, nella polvere, nel deserto,

sotto l’occhio del Paolo di Tarso che ha conquistato

l’anima di Gesù Cristo, e la sventola contro il vento

come segno della sua vittoria... Tutti e tutte sulla romana

croce della morte.

- Egli, il vicario di Gesù Cristo, ha vinto: è Cristo stesso, è Dio, è il Dio del deserto... Un cristo-foro dell’imbroglio e della vergogna - con la ‘croce’ in pugno (e non piantata nella roccia del proprio cuore, come indicava Gesù) - comincia a portare la pace cattolico-romana nel mondo. Iniziano le Crociate e la Conquista. Il Dio lo vuole: tutti i popoli della Terra vanno portati nel gelo eterno - questo è il comando dei Papi e dei Concili, cioè delle massime espressioni dell’intelligenza astuta (quella del Dio di Ulisse e della vergine Atena, non del Dio di Giuseppe e di Maria) del Magistero della Chiesa, alle proprie forze armate... fino a Giovanni Paolo II, al suo cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e alla Commissione teologica internazionale, che ha preparato il documento “Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato”.

- Uno spirito e un proposito lontano mille miglia, e mille anni prima di Cristo, da quello della “Commissione per la verità e la riconciliazione”, istituita in Sudafrica nel 1995 da Nelson Mandela, per curare e guarire le ferite del suo popolo. Il motto della Commissione bello, coraggioso, e significativo è stato ed è: “Guariamo la nostra terra”! (Si cfr.: Federico La Sala, L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide, Ripostes, Roma-Salerno 2001, pp.23-25).

- "CAPITALISMO COME RELIGIONE" (1921 ca.): "La trascendenza di Dio è venuta meno. Ma Dio non è morto, è stato incluso nel destino umano [...] Il cristianesimo nell’epoca della Riforma non ha favorito l’avvento del capitalismo, ma si è trasformato in capitalismo." (w. Benjamin - Benamin mostra di essere ben consapevole dei pregi e dei difetti delle analisi di Marx, Nietzsche, e Max Weber e, al contempo, della necessità di riallacciare i fili con l’indicazione critica di Kant, di riprendere la questione antropologica e, con essa, il tema della via messianica (il problema della "piccola porta" delle "Tesi di filosofia della storia").

- FRANCESCO BACONE E LA "VIRGINIA COMPANY". "Francis Bacon, latinizzato in Franciscus Baco(-onis) e italianizzato in Francesco Bacone (Londra, 22 gennaio 1561 - Londra, 9 aprile 1626), è stato un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, sotto il regno di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart. [...] Dopo privatizzazione delle terre, come uomo politico concettualizzò la scienza del terrore assecondando e sostenendo le deportazioni di massa dei diseredati e dei poveri nelle colonie americane della #Virginia. Tra le altre cose è necessario ricordare che nel 1619 il Consiglio Privato, di cui a quel tempo Bacone faceva parte, violando apertamente la legge inglese, e per assecondare la volontà della Virginia Company, costrinse alla deportazione nelle colonie americane ben 165 bambini, provenienti dal Bridewell Palace. Di quei 165 bambini (di età compresa tra gli 8 e i 16 anni) nel 1625 a seguito dei maltrattamenti subiti nelle piantagioni ne rimasero in vita solo dodici. Le deportazioni continuarono coinvolgendo altri millecinquecento bambini nel 1627 e ulteriori quattrocento, di origine irlandese, nel 1653 [...]".( https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Bacone).

Forum

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. ---- "IL VANGELO DI AMLETO": UNA "INSTAURATIO MAGNA" ALLA WILLIAM #SHAKESPEARE, NON ALLA FRANCESCO #BACONE (CON IL SUO "PARTO MASCHIO DEL TEMPO").1 agosto 2024, di Federico La Sala

L’#HAMLET E UNA "INSTAURATIO MAGNA" TEOLOGICO-POLITICA NELLA SCIA DI #DANTEALIGHIERI E #GIORDANOBRUNO, ALLA WILLIAM #SHAKESPEARE, NON ALLA FRANCESCO #BACONE CON IL SUO "PARTO MASCHIO DEL TEMPO".

- Una nota sull’Hamlet, a margine dei lavori del #XXVCongressoMondialediFilosofia (Roma, 1-8 agosto 2024).

IL #TEATRO, IL #METATEATRO, E "IL #VANGELO DI #AMLETO". "THE #MOUSETRAP" ("LA #TRAPPOLA PER #TOPI" ) E IL TENTATIVO DI PORTARE ALLA LUCE L’INGANNO DEL "#SERPENTE" E RICOSTRUIRE IL "#PRESEPE", IL "#CORPOMISTICO DELLA "#SACRAFAMIGLIA" IN "#DANIMARCA":

- Una nota in omaggio al lavoro "archeologico" in progress di Paul Adrian Fried (cfr. "Part 56: "Ophelia to Hamlet: "You are as good as a chorus", July 30, 2024):

- "THOUGHT EXPERIMENT: What if Shakespeare uses Ophelia’s line to signal to audiences and readers that, in fact, one could read the whole play as if the very talkative Hamlet is a kind of chorus throughout, who sheds light on other characters, who at some moments are much more important than he is, especially in his absense?" (cit.).

RICORDANDO QUANTO detto nella nota relativa alla "Part 55" sul tema, e, in particolare, mi sia lecito, che il "rendere sempre più esplicita l’#analogia tra Amleto e Gesù, sollecita a guardare a #Ofelia... come a #MariaMaddalena, la donna della tradizione evangelica, legata strettamente alla vita stessa di Gesù (uno scrittore nato nel mio paese di origine, nel 1564, di nome Paolo Silvio, scrive nel 1599, in coincidenza con un miracolo avvenuto a #Fabriano, un’opera di grandissimo successo dal titolo "La Madalena penitente" ), forse, per meglio comprendere tutta l’mportanza del commento di Ofelia (""You are as good as a chorus") sull’operazione per smascherare il "#serpente -re" camuffato da "#topo - re", occorre rileggere e ricontestualizzare la frase (almeno a partire da Amleto, III. 2. 110 e ss.):

"#Amleto [...] (A #Polonio) Sicché, signore, un tempo avete anche voi recitato all’università. Non è così?

#Polonio Infatti, monsignore, ed ero reputato un buon attore.

#Amleto E che parte faceste?

#Polonio Giulio Cesare. Venivo pugnalato in Campidoglio. Era Bruto ad uccidermi.

#Amleto E dev’essere stato un vero bruto per uccidere un tale vitellone!

(Va a sedersi a fianco di #Ofelia) Sono pronti gli attori?

#Rosencrantz Sì, signore, aspettano soltanto un vostro cenno.

#Regina Vieni, mio buon Amleto, vieni a sederti qui, vicino a me.

#Amleto Vogliate perdonarmi, buona madre: ho qui una più attirante calamita.

#Polonio (A parte al #re) Oh, oh, avete visto?

#Amleto Posso giacermi in seno a voi, signora?

#Ofelia No, questo no, signore.

#Amleto La testa, intendo, sopra al vostro grembo.

#Ofelia Oh, questo sì, signore, accomodatevi.

#Amleto Pensavate che avessi per la mente pensieri da villano?

#Ofelia Non ho pensato a nulla, mio signore.

#Amleto È un pensiero gentile dopotutto sdraiarsi tra le gambe di ragazze.

#Ofelia Che dite, monsignore?

#Amleto Niente, niente.

#Ofelia Siete allegro, signore.

#Amleto Allegro, io?

Ofelia Così mi sembra, mio signore.").

NOTA:

- UNA "#INSTAURATIOMAGNA" TEOLOGICO-POLITICA NELLA SCIA DI #DANTEALIGHIERI E #GIORDANOBRUNO, ALLA WILLIAM #SHAKESPEARE, NON ALLA FRANCESCO BACONE CON IL SUO "PARTO MASCHIO DEL TEMPO" ).

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. --- SVEGLIARSI DAL SONNO DOGMATICO. "Il parto maschio del tempo ovvero la grande instaurazione del dominio dell’uomo sull’universo" è ormai a "buon" punto.18 settembre 2023, di Federico La Sala

FILOSOFIA, FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, POLITICA, E RELIGIONE E STORIA E LETTERATURA:

LA DIAGNOSI HAMLETICA DI SHAKESPEARE E LA DIALETTICA "NAPOLEONICA" DELLO SPIRITO DI HEGEL.

Una nota *

Il tramonto della cristianità

di Michela Dall’Aglio (Doppiozero, 18 Settembre 2023)

La crisi della Chiesa è sotto gli occhi di tutti. Naturalmente preoccupa soprattutto i cristiani, ma non riguarda soltanto loro perché essa è l’effetto di una crisi sottostante, quella della civiltà cristiana che è la base delle nostre società. Per questo non riguarda soltanto la fede cristiana, ma la società contemporanea nel suo insieme.

In che modo e con quali conseguenze è l’argomento di un breve e interessante saggio della filosofa politica francese Chantal Delsol dal titolo esplicito, La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo (ed. Cantagalli). Il punto di partenza della sua analisi è la constatazione che stiamo assistendo al tramonto della cristianità, la civiltà fondata sul cristianesimo che ha dominato l’Europa e il mondo Occidentale per sedici secoli. Il suo declino è certamente provocato «dal cedimento della base che ne sosteneva l’esistenza: la fede in una verità trascendente, in questo caso quella in un Dio unico venuto nel mondo», tuttavia non comporta necessariamente la fine del cristianesimo. Una religione, infatti, resta viva anche quando raccoglie un piccolo numero di credenti. Quanti e fino a quando, impossibile dirlo e, a questo punto, viene inevitabilmente alla memoria la frase forse più sconcertante pronunciata da Gesù, riportata nel Vangelo di Luca (18,8): «Quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà la fede sulla terra?»

La civiltà cristiana, invece, scrive Delsol, come tutte le costruzioni umane è «effimera, soggetta ai tempi e alle mode, ed eminentemente fragile, mortale». È del tutto ragionevole pensare che possa finire. Il suo inizio è convenzionalmente stabilito dagli storici nel 394 d.C., data della battaglia del fiume Frigido e della definitiva sconfitta del paganesimo. Da quel momento ha preso il sopravvento una civiltà nuova «ispirata, ordinata e guidata dalla Chiesa», con un nuovo «modo di vivere» e una nuova concezione del bene e del male. Il suo declino inizia molti secoli dopo, con il movimento culturale dell’Illuminismo e la Rivoluzione Francese che cercò di fare piazza pulita della Chiesa con abbondante uso della ghigliottina contro chierici e fedeli laici. Poi divenne sempre più rapido, fino ad assomigliare a una vera débâcle culturale a partire dagli anni Sessanta del Novecento, quando i movimenti della contestazione giovanile in tutto il mondo occidentale scompaginarono la società cambiando i costumi e affossando le tradizioni, e gettarono le basi del mondo odierno. Chantal Delsol pensa che quegli anni rappresentino il punto di non ritorno della crisi e che oggi all’orizzonte, a vista d’uomo, sia impossibile immaginare una rinascita della cristianità.

Già nel 1969 Joseph Ratzinger, allora giovane teologo e professore universitario, fece questa previsione sul futuro della Chiesa: «Diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi... Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte dei privilegi sociali, ... non si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la sinistra e ora con la destra» e diventerà più spirituale.

Il futuro papa immaginava che un processo lungo e difficile ma positivo l’avrebbe condotta a liberarsi della mondanità, della pomposità e del settarismo permettendole di essere di nuovo, come all’origine, l’assemblea (questo è il significato della parola chiesa) dei ‘piccoli’, termine con cui il linguaggio biblico chiama coloro che non cercano potere, riconoscimenti o ricchezze ma Dio, e a lui si affidano con semplicità e fiducia. Purificata dalla zavorra accumulata lungo i secoli del suo predominio, dopo grandi sommovimenti e una lunga crisi che, a suo parere, era appena cominciata sarebbe rimasta «non la Chiesa del culto politico, che è già morto, ma la Chiesa della fede... Conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa dell’uomo, dove trovare vita e speranza oltre la morte» (Cfr. La profezia dimenticata di Ratzinger sul futuro della Chiesa, reperibile on line o nel libro Faith and Future, Ignatius Press, 2009). Una Chiesa nuova e antica capace di annunciare sempre lo stesso messaggio di speranza affidatole duemila anni fa. Per quale altro scopo se non per conoscerlo la gente dovrebbe avvicinarsi alla Chiesa, si domanda senza tergiversare il filosofo polacco Kolakowski in un breve saggio incompiuto solo ora tradotto in italiano: «Se non è Dio e Gesù che la gente cerca nella Chiesa, la Chiesa non ha alcun compito specifico da realizzare...è Dio che tutti vorrebbero trovare nel cristianesimo», non un’ideologia o una lobby politica (L. Kolakowski, Gesù. Saggio apologetico e scettico, ed. Le Lettere).

Fine del cristianesimo, dunque, fine della morale e trionfo dell’ateismo? Tutt’altro. Se il XXI secolo vedrà la fine della cristianità, scrive Delsol, non vedrà però la fine della moralità, come paventano alcuni cristiani convinti che i principi morali derivino solo dalla religione. Lo dimostrano le società pagane la cui moralità era determinata dai costumi, dalle leggi e dalle tradizioni. Allo stesso modo la società post-cristiana segue una morale che rispecchia i costumi condivisi dalla maggioranza dei cittadini e confermata dalle leggi dello Stato il quale provvede anche alle sanzioni a sua tutela non più affidate alla Chiesa.

Per quanto riguarda l’ateismo, Delsol è certa che non trionferà perché non ha presa sull’animo umano, portato piuttosto a riempire il vuoto provocato dalla fine del trascendente con altre forme di sacro. Le religioni e le filosofie orientali rispondono perfettamente alle nuove esigenze di spiritualità, perché «non brandiscono alcun Dio, alcun dogma, alcun obbligo» e il loro «sforzo per eliminare la sofferenza è molto simile alle sessioni di sviluppo personale, ed è proprio quello che i nostri contemporanei cercano». Anche l’ecologismo è perfetto per l’uomo di oggi. Egli non riconosce più gerarchie e separazioni tra uomo e natura, e nella ricerca di una sacralità senza divinità rigetta ogni monoteismo avvicinandosi piuttosto all’antico animismo; la sua visione è una sorta di cosmo-teismo «preoccupato più dello spazio che del tempo» perché non immagina niente al di sopra del mondo. La fede ecologista, inoltre, bilancia almeno in parte l’individualismo esasperato reintroducendo il concetto di responsabilità personale verso il futuro del pianeta e di chi lo abiterà. Forse, prospetta prendendo a prestito le riflessioni del filosofo tedesco Odo Marquard, dopo il regno di Dio e dopo quello dell’uomo è giunto il regno della natura.

Dall’analisi della Delsol, dalle parole di Ratzinger, dalle considerazioni di Kolakowski emergono pensieri convergenti, non pessimisti, che indicano una via percorribile per il futuro. La Chiesa può sopravvivere tornando all’essenza della sua missione, alla sua originaria ragione d’essere: l’annuncio e la testimonianza del messaggio di Gesù, semplicemente così come lo raccontano i Vangeli. La speranza di un amore che va oltre la morte, oltre le nostre fragilità, gli errori, le mancanze. La consapevolezza di condividere un destino che dovrebbe farci sentire responsabili gli uni degli altri e tutti del mondo. La perdita del potere politico, del riconoscimento sociale, della ricchezza potrebbe essere un beneficio piuttosto che una catastrofe, argomenta Chantal Delsol. Forse non deve essere la cristianità a lasciarci, ma potrebbero essere i cristiani ad abbandonarla rinunciando alla forza e all’ideologizzazione per tornare ad essere quello che devono essere: testimoni. «Non possiamo inventare un altro modo di essere se non quello dell’egemonia? La missione dev’essere necessariamente sinonimo di conquista?» E conclude: «Probabilmente sarebbe meglio se rimanessimo solamente dei testimoni silenziosi e, in fondo, degli agenti segreti di Dio».

*

LA DIAGNOSI HAMLETICA DI SHAKESPEARE E LA DIALETTICA "NAPOLEONICA" DELLO SPIRITO DI HEGEL:

- "[...] Io mi attengo a quest’idea, che lo Spirito del mondo ha dato al tempo l’ordine di avanzare. Tale comando è stato eseguito; questa essenza s’avanza come una compatta falange corazzata, irresistibilmente, ovunque, con un movimento impercettibile come quello del sole. Le muovono contro, l’affiancano, da tutte le parti, innumerevoli truppe leggere, la maggior parte delle quali non sa affatto di che si tratti, e non fa che ricevere colpi sulla testa, come da una mano invisibile. Tutte le millanterie temporeggiatrici o i colpi a vuoto pur tanto celebrati non servono a niente contro di essa. [...] La cosa più sicura (dal punto di vista interno ed esterno) è di non perdere di vista l’avanzata del gigante"[...]" (cfr. G. W. F. Hegel, "Lettere": a Niethammer, 5 luglio 1816; con prefazione di E. Garin - Laterza).

Nonostante Hegel sapesse che "The time is out of joint" (Shakespeare, "Hamlet", I.2), la visione COSMOTEANDRICA di Napoleone a cavallo a Jena (1806) in parte lo accecò e non poté più portarsi fuori dalla DIALETTICA della "strada di Damasco" (e "protestante" e "cattolica"). Con Amleto (e Marx), tuttavia non si può non ripetere: "Ben detto, vecchia talpa!" (I.5).

ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, TECNOCRAZIA, E COSMOTEANDRIA: IL"NOVUM ORGANUM" (BACONE). L’ AVANZATA DEL GIGANTE, ormai, con i suoi stivali dalle sette leghe, è diventata inarrestabile: è un "golem-antico" progresso sulla strada aperta dal demiurgico sogno tragico dell’Accademia platonico-socratica, paolina, baconiana-hobbesiana, e schmittiana. "Il parto maschio del tempo ovvero la grande instaurazione del dominio dell’uomo sull’universo" è ormai a "buon" punto.

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. ---ARCHEOLOGIA E FILOLOGIA: PITAGORA, TEANO, E IL "PARTO MASCHIO" DI SOCRATE E PLATONE.30 giugno 2023, di Federico La Sala

ARCHEOLOGIA, FILOLOGIA, ILLUMINAZIONE E ANTROPOLOGIA: "SÀPERE AUDE!" (KANT, 1784).

Un omaggio a Flavio Piero Cuniberto e alla sua riflessione sul

- MASCHILE E FEMMINILE, TRA PITAGORA E MARIA MADDALENA.

- (Nell’immagine: Teano, filosofa pitagorica)

- Quando Policrate lo interroga sul numero dei discepoli che formano il «filosofico arengo», la comunità pitagorica di Crotone, il maestro risponde con un piccolo enigma aritmetico: «Ecco, Policrate: c’è una metà che si dedica a fondo a fascinosi problemi di calcolo; un quarto s’affanna sulla natura immortale; d’un settimo, tutta la cura sta nel silenzio totale, nel dialogo interno perenne; t r e s o n o d o n n e, ed eccelle su tutte le altre Teano» (Antologia Palatina, a cura di Filippo Maria Pontani, vol.IV, Einaudi).

- Risolvendo il piccolo enigma (un mezzo + un quarto + un settimo + tre), si scopre che i membri del tiaso sono 28. La Commissione per le Pari Opportunità avrebbe qualcosa da ridire: le donne sono s o l o tre. Ma guardacaso l’unico discepolo nominato nell’epigramma è proprio una donna, Teano, che «eccelle su tutte le altre». (Secondo la tradizione, Teano sarebbe la figlia, o più probabilmente la moglie di Pitagora).

- Considerando che nel Simposio platonico l’iniziatrice di Socrate ai Grandi Misteri è la misteriosa Diotima da Mantinea, si potrebbe concludere che tra Pitagora e Platone le donne filosofe (meglio: le donne «iniziate») sono poche ma buonissime. In fondo è così anche nei primi anni del cristianesimo: quando in apparenza il predominio maschile-patriarcale è schiacciante (gli Apostoli sono tutti maschi), ma la prima a vedere il Risorto è Maria Maddalena. E sul famoso «noli me tangere» che il Risorto le rivolge ci sarebbe molto da dire (è la risposta dovuta a chi ha raggiunto un grado spirituale molto elevato: molto più elevato per esempio dell’apostolo Tommaso, che vuole mettere ottusamente il dito nella piaga del costato, da maschio materialista). (Flavio Piero Cuniberto, Fb., 27 giugno 2023).

***

HAMLETICA: LA PORTA DELLA CAVERNA E LA QUESTIONE DEL NOME. Gloria a Pitagora, e a Teano ("Viva Verdi"), ma non confondiamo la "furbata" di Socrate che, al "Convivio" di Platone, si porta dietro il ricordo (falso e bugiardo) del discorso di Diotima, di cui ribalta tutto il senso sia sul piano materialistico sia idealistico! Dopo interi millenni di labirinto (Nietzsche) e, dopo aver perso l’Italia e la Costituzione, si hanno ancora grandi difficoltà a ricordarsi di M_Arianna, di Maria Maddalena, e di Maria Beatrice (Dante-2021), e si continua a vivere allucinatamente nella illuminata caverna del platonico Mentitore? Tra l’alto dell’Acropoli e il basso dell’Agorà, nella città di Pitagora, come di Parmenide e Zenone, c’è il ponte (un viadotto), non una "Porta Rosa" d’accesso alla fabbrica del "plateale" camuffato Demiurgo acropolitano.

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO --- SHAKESPEARE, L’IMITAZIONE DI CRISTO, E IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO" (FRANCESCO BACONE).28 dicembre 2022, di Federico La Sala

#SHAKESPEARE, L’#IMITAZIONE DI #CRISTO, E IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO" (#FRANCESCOBACONE). #METATEATRO, #METASTORIA, E #ANTROPOLOGIA FILOSOFICA...

"INVINCIBILE ARMATA" ("Grande y Felicisima Armada") E #MESSAGGIOEVANGELICO: ESSERE, O NON ESSERE (“To be, or not to be, that is the question”)? A ben vedere, storiograficamente, la #domanda di Amleto è più radicale della nobilissima intenzione di Dom Hélder #Câmara: «Quando io do da mangiare a un povero, tutti mi chiamano santo. Ma quando chiedo perché i poveri non hanno cibo, allora tutti mi chiamano comunista.». Non a caso, nell’attuale presente storico, il #cattolicesimo di #Costantino e il #comunismo di #Stalin sono ormai "preistoria" (già #Lenin, ai suoi tempi, sembra che abbia auspicato l’aiuto di almeno "dieci Francesco d’Assisi" per salvare la Russia Sovietica): hanno portato, definitivamente, alla luce del sole il lato tragico delle loro assolute buone intenzioni.

FRANCESCO BACONE E LA "VIRGINIA COMPANY". "Francis Bacon, latinizzato in Franciscus Baco(-onis) e italianizzato in Francesco Bacone (Londra, 22 gennaio 1561 - Londra, 9 aprile 1626), è stato un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, sotto il regno di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart. [...] Dopo privatizzazione delle terre, come uomo politico concettualizzò la scienza del terrore assecondando e sostenendo le deportazioni di massa dei diseredati e dei poveri nelle colonie americane della #Virginia. Tra le altre cose è necessario ricordare che nel 1619 il Consiglio Privato, di cui a quel tempo Bacone faceva parte, violando apertamente la legge inglese, e per assecondare la volontà della Virginia Company, costrinse alla deportazione nelle colonie americane ben 165 bambini, provenienti dal Bridewell Palace. Di quei 165 bambini (di età compresa tra gli 8 e i 16 anni) nel 1625 a seguito dei maltrattamenti subiti nelle piantagioni ne rimasero in vita solo dodici. Le deportazioni continuarono coinvolgendo altri millecinquecento bambini nel 1627 e ulteriori quattrocento, di origine irlandese, nel 1653 [...]".(https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Bacone).

#ANDROCENTRISMO E #DISAGIODELLACIVILTÀ (#Freud, 1929). Shakespeare (con #Amleto), continua la sua navigazione e offre utili indicazioni critiche (alla Chiesa dell’Europa e alla Chiesa della Russia di #oggi) per orientarsi nel pensiero, uscire dalla #cosmoteandria planetaria, e rimettere il tempo in sesto! Riprendere le indicazioni venute da #Wittenberg e portarle avanti, in mare aperto, oltre le colonne d’Ercole della grande instaurazione ("Great Instauration") del sapere (Socrate) e della carità ( Gesù) fondata sull’#androcentrismo del potere (Platone e san Paolo), al di là dell’edipico "parto maschio del tempo" ("Temporis Partus Masculus", 1603/1608) di Francesco Bacone.

#QUESTIONEANTROPOLOGICA ED #ELEUSIS2023. A giorni inizia il nuovo anno, il 2023, e, in #Europa, una delle capitali europee della cultura è #ELEUSI. Forse è una buona occasione per risalire la corrente storica e ripensare ai #misteri #eleusini e a "come nascono i bambini"! Se non ora, quando?

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. --- IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO" DI BACONE E L’URLO DI SHAKESPEARE ("HANG UP PHILOSOPHY!").16 maggio 2022, di Federico La Sala

IL SOGNO DI SHAKESPEARE E IL PROGRAMMA DI FRANCESCO BACONE.

"HANG UP PHILOSOPHY!". Something is rotten in the state of Denmark...

RIVOLUZIONE COPERNICANA. "Hang up philosophy!" e disagio della civiltà: "Romeo. Ancora esiliato? - All forca la filosofia! Se non può farmi una Giulietta, se non può cambiare di posto una città, annullare la sentenza di un principe, la filosofia non giova a nulla, non può nulla; non me ne parlare" (Shakespeare, Tutte le opere, a c.di Mario Praz, Sansoni, Firenze, p.313).

SORGERE DELLA TERRA (EARTHRISE). Probabilmente Shakespeare, ancor prima della realizzazione della Bibbia di Re Giacomo, ha già avviato un programma di rilettura e reinterpretazione antropologico-politico dell’immaginario della teologia e filosofia tradizionale... Ricordare il Sonetto 116.

NUOVO CIELO E NUOVA TERRA. Considerato il legame profondo con la cultura italiana (Giordano Bruno, ecc.), non è da escludere la ripresa in grande stile dell’idea già ’lanciata’ da Dante Alighieri di ripensare a trovare la strada per tornare nell’Eden, nel Paradiso Terrestre: da tener presente che la parola d’ordine del programma di Francesco Bacone è già e sarà proprio quella di lavorare al Grande Restaurazione (alla Instauratio Magna).

DANTE 2021: RISORGERE - RINASCERE. Al di là della vecchia filosofia ("Hang up philosophy!"): Shakespeare è sulla strada di Dante Alighieri e Giordano Bruno, e non della andrologia iper-platonica e dello "spirito di carità" paolino ("Il parto maschio del tempo" - "Temporis Partus Masculus", 1602) del teorico della Nuova Atlantide...

Nota: Sul tema, cfr. la preghiera che è inserita nella prefazione della Instauratio magna (1620).

Federico La Sala

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. ---IL ROMPICAPO DELL’ANTROPOCENE. Siamo tutti sulla stessa barca: quella di "Pietro" o quella di "Paolo"?! Il rompicapo dell’antropocene (di Michela Dall’Aglio).5 settembre 2021, di Federico La Sala

ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, GEOLOGIA, E FILOLOGIA. L’arca di Noè e il rompicapo dell’antropocene.... *

- ANTROPOCENE. "Il termine deriva dalle parole in greco anthropos e kainos, che significano rispettivamente essere umano e recente, e almeno inizialmente non sostituiva il termine corrente usato per l’epoca geologica attuale, Olocene, ma serviva semplicemente ad indicare l’impatto che l’Homo sapiens ha sull’equilibrio del pianeta. Recentemente le organizzazioni internazionali dei geologi stanno considerando l’adozione del termine per indicare appunto una nuova epoca geologica e stabilire da dove cronologicamente farla iniziare in base a precise considerazioni stratigrafiche"(Wikipedia).

- SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA. "Qualcosa nei nostri tempi mi ricorda quelli del biblico Noè, quando, secondo il racconto, gli uomini conducevano la loro solita vita, mangiando, bevendo, commerciando e combinando matrimoni, e nessuno s’accorgeva del diluvio che si andava preparando sulle loro teste. Solo Noè lo aveva capito. Ma quelli erano tempi in cui ancora si sperava nell’aiuto di Dio" (Michela Dall’Aglio, Siamo tutti sulla stessa barca/Il rompicapo dell’antropocene, cit.).

- MESSAGGIO EVANGELICO E FIGLIO DELL’UOMO - "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]?»"(Gv. 12,34).

- LA LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

Siamo tutti sulla stessa barca /

Il rompicapo dell’antropocene

di Michela Dall’Aglio (Doppiozero, 09 aprile 2019)

La prua di una grande nave mercantile fende i ghiacci, parzialmente sciolti, di quello che possiamo immaginare essere il mitico passaggio a nord-ovest, che collega Atlantico e Pacifico nei periodi più caldi. Questa immagine, fortemente simbolica, ritorna come un leitmotiv nel film-documentario di Rudy Gnutti In the same boat, in cui diversi esperti - Zygmund Bauman, Tony Atkinson, Serge Latouche, Mariana Mazzucato, Mauro Gallegati, Erik Brynjolffson e l’ex presidente dell’Uruguay Jose Mujica - discutono di globalizzazione e progresso tecnologico. La questione centrale affrontata nel film è la situazione paradossale creata dal sistema attuale in cui, mentre diminuisce la sperequazione economica tra le nazioni, aumenta sempre più quella tra le classi sociali all’interno dei singoli paesi; di conseguenza dappertutto si constata una progressiva riduzione della classe media, da sempre elemento basilare di stabilità politica e giustizia sociale. Ne conseguono ricadute importanti sul lavoro, come la crescita della disoccupazione e, allo stesso tempo, l’insostenibilità dei ritmi lavorativi per chi, invece, ha un’occupazione. Tutto ciò mentre la crescita continua della ricchezza prodotta e della tecnologia utilizzata nella produzione aveva fatto ipotizzare - nel film a tal proposito si cita una previsione dell’economista John Maynard Keynes risalente agli anni ’40 - che oggi ci saremmo trovati a vivere mediamente tutti meglio e anche più liberi dal lavoro costrittivo.

Il problema, spiega il regista in un’intervista, è che «siamo capaci di creare un’enorme ricchezza, ma non abbiamo un sistema economico che consente di ’distribuirla’ al maggior numero possibile di persone; o almeno in una forma meno diseguale». E dunque, che fare? La buona notizia è che si può fare qualcosa. La cattiva notizia è che bisogna fare qualcosa al più presto per non cadere in un caos socio-politico. Nel film gli esperti avanzano alcune proposte, ricordando, a chi le ritenga utopistiche, che molte realtà di oggi, quali per esempio la democrazia, l’abolizione della schiavitù o l’uguaglianza tra i sessi, erano utopie solo pochi secoli fa. D’altra parte, per sapere se le azioni suggerite possono funzionare, non c’è altra via che provare a metterle in pratica.

Il messaggio del film è chiaro già dal titolo: siamo sulla stessa barca significa che siamo in una situazione pericolosa in cui o si agisce tutti insieme per salvarsi oppure si annega tutti insieme. Nessuno può sperare di salvarsi da solo e tutti soffriamo lo stesso mal di mare, aggiungeva Martin Luther King esortando all’empatia reciproca. Comunque, anche se fossimo egoisti e duri di cuore, ci sono circostanze nelle quali agire per il bene comune è l’unica cosa ragionevole da fare, a qualsiasi costo. Il problema per Zygmund Bauman è che non abbiamo né remi, né motori né una bussola per condurre velocemente la barca nella giusta direzione.

Continuando l’allegoria, è di vitale importanza porsi anche un altro obiettivo - in realtà deve essere il primo -, ossia tenere in funzione la barca, evitando falle irreparabili e conservandola in buone condizioni, soprattutto se è sovraccarica. Fuor di metafora, stiamo parlando del nostro pianeta e dei numerosi segnali d’indebolimento strutturale che ci sta dando. La Terra si sta modificando troppo velocemente e così radicalmente da far ritenere, a molti esperti, iniziata una nuova epoca geologica, cui si è dato il nome di Antropocene per sottolineare due fatti significativi. Innanzitutto, che abbiamo abbandonato le spiagge note (e relativamente sicure) dell’Olocene, il periodo interglaciale caldo iniziato circa dodicimila anni fa e in cui abbiamo vissuto finora; in secondo luogo, che questo cambio geologico non è stato determinato, come i precedenti, da fattori naturali, ma dalla presenza e dall’attività umana.

Nel saggio Il pianeta umano. Come abbiamo creato l’Antropocene (Einaudi), Simon L. Lewis e Mark A. Maslin, studiosi inglesi esperti di questioni climatiche ed ecologia globale, spiegano come e quando reputano sia avvenuto questo cambio epocale. Alla fine di un esaustivo percorso tra geologia e storia economica le loro considerazioni, del tutto in linea con quelle espresse nel docu-film di Gnutti, si riassumono nel «rompicapo dell’Antropocene»: ci troviamo di fronte al compito, improrogabile e tuttavia molto arduo, di raggiungere un livello di uguaglianza globale tra i paesi del mondo nello sfruttamento delle risorse, e dobbiamo farlo restando entro «limiti ambientali sostenibili». Senza un’azione coordinata in tal senso sarà impossibile evitare il tracollo ambientale, cui inevitabilmente, ce lo insegna la storia, fanno seguito quelli economico e sociale. Oggi dobbiamo prendere atto di qualcosa del tutto inedito: una nuova forza della natura, una «superpotenza geologica» si è affiancata ai meteoriti e ai vulcani nel dare forma all’evoluzione della vita sulla Terra, ed è l’uomo. Ecco perché parliamo di Antropocene.

Nel saggio Il pianeta umano. Come abbiamo creato l’Antropocene (Einaudi), Simon L. Lewis e Mark A. Maslin, studiosi inglesi esperti di questioni climatiche ed ecologia globale, spiegano come e quando reputano sia avvenuto questo cambio epocale. Alla fine di un esaustivo percorso tra geologia e storia economica le loro considerazioni, del tutto in linea con quelle espresse nel docu-film di Gnutti, si riassumono nel «rompicapo dell’Antropocene»: ci troviamo di fronte al compito, improrogabile e tuttavia molto arduo, di raggiungere un livello di uguaglianza globale tra i paesi del mondo nello sfruttamento delle risorse, e dobbiamo farlo restando entro «limiti ambientali sostenibili». Senza un’azione coordinata in tal senso sarà impossibile evitare il tracollo ambientale, cui inevitabilmente, ce lo insegna la storia, fanno seguito quelli economico e sociale. Oggi dobbiamo prendere atto di qualcosa del tutto inedito: una nuova forza della natura, una «superpotenza geologica» si è affiancata ai meteoriti e ai vulcani nel dare forma all’evoluzione della vita sulla Terra, ed è l’uomo. Ecco perché parliamo di Antropocene.Nel loro libro Simon Lewis e Mark Maslin delineano quattro ambiti in cui la geologia del pianeta e la storia umana s’intersecano: la questione di se e come le attività umane abbiano causato (e stiano causando) cambiamenti ambientali tanto grandi da determinare «in misura crescente il futuro dell’unico pianeta che per quanto ne sappiamo ospita la vita»; la possibilità di individuare tracce concrete di questi cambiamenti nei sedimenti geologici - le future rocce, dispositivi naturali di registrazione di questa tipologia di dati -; siccome «l’Antropocene è l’intreccio fra la storia umana e la storia della Terra», propongono una reinterpretazione della storia dell’umanità «osservando[la] attraverso la lente della scienza del sistema Terra»; infine, dopo avere individuato quattro transizioni strutturali nella storia umana - due legate alla disponibilità di energia e due all’organizzazione sociale -, ciascuna delle quali ha prodotto effetti crescenti sul sistema Terra, espongono le loro tesi sul tempo attuale e alcune ipotesi sui provvedimenti possibili per il futuro.

La prima delle quattro transizioni da essi individuate è rappresentata dalla nascita dell’agricoltura (circa dodicimila anni fa) che permise agli uomini di utilizzare una maggiore quantità di energia solare attraverso il cibo, modificò i paesaggi e, col tempo, anche la composizione chimica dell’atmosfera, al punto da favorire «in tutto il pianeta condizioni eccezionalmente stabili, dando alle grandi civiltà il tempo di svilupparsi».

La seconda fu invece di carattere organizzativo, e risale al XVI secolo quando gli Europei cominciarono a colonizzare il pianeta, dando inizio alla prima economia globalizzata della storia. «Le nuove rotte commerciali collegarono il mondo come mai prima d’allora. Piante da coltivare e animali da allevare, e molte specie che si trovarono a viaggiare insieme a loro, vennero trasferiti in altri continenti e in altri oceani. Questo scambio transoceanico di specie ... diede inizio a un riordinamento globale della vita sulla Terra che è ancora in atto», una nuova Pangea fatta dall’uomo.

La seconda fu invece di carattere organizzativo, e risale al XVI secolo quando gli Europei cominciarono a colonizzare il pianeta, dando inizio alla prima economia globalizzata della storia. «Le nuove rotte commerciali collegarono il mondo come mai prima d’allora. Piante da coltivare e animali da allevare, e molte specie che si trovarono a viaggiare insieme a loro, vennero trasferiti in altri continenti e in altri oceani. Questo scambio transoceanico di specie ... diede inizio a un riordinamento globale della vita sulla Terra che è ancora in atto», una nuova Pangea fatta dall’uomo.La terza transizione fu provocata dall’utilizzo sempre più massiccio di combustibili fossili (principalmente carbone), motore e conseguenza a un tempo della Rivoluzione industriale settecentesca. La quarta ha portato a un nuovo cambiamento organizzativo su scala mondiale, che gli autori definiscono "capitalismo di consumo" collocandone l’avvio attorno al 1945, con la grande accelerazione.

Il risultato di tutti questi passaggi è che nell’atmosfera di oggi si trova «una quantità di anidride carbonica tale da farle raggiungere il livello più alto in più di 3 milioni di anni», e di conseguenza le condizioni stabili che hanno permesso lo sviluppo delle società umane ci stanno lasciando. È in atto «un esperimento pericoloso con il futuro della civiltà umana», avvertono Lewis e Maslin, perché dopo milioni di anni di alternanza sostanzialmente ciclica di fasi glaciali fredde e fasi interglaciali calde, «nel corso del tempo le azioni umane sono arrivate a produrre ... il differimento di una nuova era glaciale e la creazione di un nuovo stato planetario, uno stato più caldo dei periodi interglaciali - un superinterglaciale.»

In quale di questi quattro momenti cruciali si può collocare la fine, ancora ipotetica, del relativamente tranquillo Olocene? E perché dovremmo nominare Antropocene l’eventuale nuova fase geologica della Terra? La scelta della denominazione può sembrare, a noi profani, una questione di lana caprina, ma Lewis e Maslin dedicano una parte del loro saggio a spiegarci perché, invece, è importante in quanto, spiegano, dai dati che si scelgono per stabilire se, da quando e perché ci sia stata una transizione epocale dipendono «le risposte politiche alla vita nell’Antropocene». È chiaro, infatti, che cambia parecchio il livello di preoccupazione e il genere di soluzioni proposte se si considera fattore determinante l’emissione di gas serra prodotti oggi oppure la rivoluzione agricola del Neolitico.

Per arrivare a stabilire una data d’inizio dell’Antropocene, i due studiosi propongono l’esame dei sedimenti geologici, esattamente come si è fatto per tutte le passate epoche della storia geologica, al fine di individuare un marcatore la cui presenza nei sedimenti indichi un cambio nella stratificazione terrestre. Con questo metodo si è potuto stabilire, ad esempio, quando sono cominciate le condizioni interglaciali calde attuali.

Analizzando una carota di ghiaccio antartico, in corrispondenza degli inizi del XVII secolo è stata rilevata una riduzione breve, ma significativa, dell’anidride carbonica nell’aria. Quell’epoca segna il momento in cui gli effetti della colonizzazione delle Americhe hanno lasciato traccia nei sedimenti geologici:

Analizzando una carota di ghiaccio antartico, in corrispondenza degli inizi del XVII secolo è stata rilevata una riduzione breve, ma significativa, dell’anidride carbonica nell’aria. Quell’epoca segna il momento in cui gli effetti della colonizzazione delle Americhe hanno lasciato traccia nei sedimenti geologici:

«Gran parte della diminuzione avvenne perché gli Europei portarono per la prima volta nelle Americhe il vaiolo e altre malattie, causando la morte di piú di 50 milioni di persone in pochi decenni. Il collasso di queste società portò alla riforestazione dei terreni agricoli in un’area tanto estesa che la quantità di anidride carbonica atmosferica assorbita dagli alberi in crescita fu sufficiente a raffreddare temporaneamente il pianeta - l’ultimo momento globalmente freddo prima dell’inizio del caldo durevole dell’Antropocene».

«Gran parte della diminuzione avvenne perché gli Europei portarono per la prima volta nelle Americhe il vaiolo e altre malattie, causando la morte di piú di 50 milioni di persone in pochi decenni. Il collasso di queste società portò alla riforestazione dei terreni agricoli in un’area tanto estesa che la quantità di anidride carbonica atmosferica assorbita dagli alberi in crescita fu sufficiente a raffreddare temporaneamente il pianeta - l’ultimo momento globalmente freddo prima dell’inizio del caldo durevole dell’Antropocene».A questo punto l’interrogativo naturale riguarda «il futuro dell’umanità nell’Antropocene. Vi sarà una quinta transizione a una nuova forma di società umana, forse in grado di mitigare i nostri impatti sull’ambiente e di migliorare la vita delle persone?» Oppure, come una colonia di batteri, ci moltiplicheremo fino a esaurire le risorse della Terra e poi moriremo tutti? Speriamo di saperci meritare alla fine il nome sapiens che ci siamo orgogliosamente attribuiti, ricordandoci che sapiens vuol dire ’saggio’ e non ’potente’. Qualcosa nei nostri tempi mi ricorda quelli del biblico Noè, quando, secondo il racconto, gli uomini conducevano la loro solita vita, mangiando, bevendo, commerciando e combinando matrimoni, e nessuno s’accorgeva del diluvio che si andava preparando sulle loro teste. Solo Noè lo aveva capito. Ma quelli erano tempi in cui ancora si sperava nell’aiuto di Dio.

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").

DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica

Federico La Sala

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. FRANCESCO BACONE --- DOPO I RAGNI E LE FORMICHE, LE API. A lezione dagli insetti: «Le api sono superiori» (di Rosi Braidotti).19 luglio 2021, di Federico La Sala

Io, filosofa del postumano, a lezione dagli insetti: «Le api sono superiori»

di Rosi Braidotti *

Adoro gli insetti perché nutrono una sublime indifferenza nei confronti di noi bipedi terrestri umani. Sono proprio l’opposto degli animali domestici, con i quali condividiamo fin troppo volentieri dolori e piaceri. È stupefacente pensare che i milioni di insetti che circolano in terra e per aria, non si curano minimamente di come noi li percepiamo o valutiamo. Non siamo noi il loro punto di riferimento, ma la terra stessa e il sistema cosmico-fisico nel suo insieme. Anche perché, nella stragrande maggioranza dei casi, noi umani non siamo capaci né di vederli né di sentirli, poiché il nostro dispositivo neuronale non ci consente l’udito infrasonoro, la visione microscopica o la recezione delle onde radar. Siamo limitati, a modo nostro. Moltissimi insetti invece, specialmente le api, sanno percepirci perfettamente anche a occhi chiusi, per via olfattiva.

Ignoranza da antropocentrismo culturale

Il nostro antropocentrismo ancestrale genera quindi una specie d’ignoranza collettiva o un deficit relazionale verso le altre specie. Siamo davvero in troppi a condividere la presupposizione - arrogante ed errata - che l’umano è l’apice della scala evolutiva. Le api sono magistrali nelle relazioni diplomatiche con noi: fanno come se la convivenza con gli esseri antropomorfici fosse consensuale e definitiva, invece non è così. Non sono addomesticate, ma collaborano con noi secondo un modello contrattuale relativamente chiaro. Citando Michel Serres lo definirei come un contratto socio-naturale. Lavorano per e con noi, condividendo profitti e rischi, ma tutto a modo loro. E difatti ogni tanto prendono e se ne vanno via in cerca di altre sistemazioni, svuotando le arnie e rompendo ogni legame con noi. Ritrovare gli sciami in fuga e riportarli nella casa predisposta per loro dagli esseri umani è un’operazione di carattere semi magico, frutto di sapienza antica, intuizioni primordiali e saper fare ancestrale. Non è da tutti saper comunicare con una specie cosi profondamente convinta della sua superiorità rispetto a noi. Certo, spesso poi le api ritornano nell’arnia, ma tanto sappiamo tutti che se ne andranno di nuovo, quando e come vorranno loro. A decidere sarà lei, l’ape regina - vero simbolo del femminismo postumano - che comunque è stata prescelta, eletta e nutrita dalle api lavoratrici, operaie qualificate in vari settori e specializzazioni. La vera potenza e forza costituente sono loro, anche se a determinare tempi e modi sarà lei.

Metafora = sfruttamento epistemologico

Noi umani invece siamo affascinati da questi insetti, alternando orrore e passione. La nostra cultura promuove un innamoramento generale specialmente nei confronti delle api. Anche quando le temiamo, o ci fanno ribrezzo, non ci lasciano mai indifferenti. E siamo golosi di miele e di propoli. Loro invece sono molto più attratte dai pistilli succulenti e tentacolari delle specie vegetali, carichi di polline e nutrienti vitali. L’umano in confronto è irsuto e insipido. Il problema però è che quando pensiamo a loro, noi umani precipitiamo in un vero delirio di analogie e metafore - un’overdose quasi infantile di entusiasmo nei loro confronti. La metafora è una forma di sfruttamento epistemologico e letterario, verso la quale dovremmo essere più critici. Prima viene l’ammirazione per la loro carrozzeria, il design visivo incorporato in quegli organismi cosi efficaci, un’estetica industriale avant la lettre capace perfino di sconfiggere la gravità. Non per nulla quelle forme compatte di api e vespe furono immediatamente recuperate dagli ingegneri della Piaggio negli anni Sessanta.

Gli insetti sono metafore viventi

Ma i voli in motorino sono pura metafora della velocità di fuga del capitale, e le loro ruote restano piantate in terra. Poi si scatena tutta la dimensione analogica morale. In un’ottica antropocentrica, gli insetti sono metafore viventi, figure araldiche distinte che evidenziano virtù specifiche alla nostra specie, non alla loro. La letteratura ma anche la filosofia straripano di bestiari moralizzanti, per esempio sulla moltitudine alata o strisciante di insetti come modello del proletariato globale, oppure del populismo organico e delle sue schiere indistinte di seguaci. Così l’ape laboriosa, al servizio della massa, simbolo della classe operaia nella propaganda politica di destra come di sinistra. Ma l’orgia associativa non si ferma: le fiabe, la cultura popolare ed i proverbi celebrano la cicala cialtrona, il calabrone scocciatore, le vespe moleste, le mosche noiose, gli scarafaggi schifosi, i ragni contorsionisti, le larve ributtanti. Per non parlare del miele, definito cibo divino...

Freud e l’esuberanza zoologica

La loro stessa esistenza punzecchia ed interpella la nostra integrità di homo/femina sapiens. «Ma come fanno a esistere, quegli esseri lì?», si diceva a casa mia ogni volta che appariva un insetto mostruoso. Forse la paura della diversità ha davvero radici non umane. La sessualità degli insetti d’altronde affascinava già Plinio il Vecchio e da allora le speculazioni degli umani sulla vita sessuale di questi organismi così radicalmente diversi dagli altri membri del regno animale continua ad accendere scenari fantasmatici torridi. Pensiamo alla mantide così detta religiosa, in realtà ninfomane assassina, le specie di cimici trans, capaci di cambiare e scambiare sesso, i casi di ermafroditismo e la promiscuità strategica dell’ape regina. La stessa rapidità dei cicli di vita e di riproduzione degli insetti, le combinazioni diverse e varie dei loro organi e sistemi sessuali, la mancanza di riferimenti visivi determinanti dell’appartenenza al genere fanno tutto per confondere ma anche eccitare l’immaginazione erotica umana. Loro invece, vanno avanti tranquilli nella loro esuberanza zoologica, infischiandosene di interpretazioni freudiane delle loro microscopiche proboscidi e pelosissime zampette.

La sessualità multi-specie

Minuscole ed impegnatissime, le api sono delle costruzioni morfologiche improbabili ed incomprensibili ibride e nomadi per eccellenza. Davvero inquietanti, questi abitanti del nostro pianeta! Libere e ferocemente affamate di contatti impollinanti, le api praticano quotidianamente una sessualità multi-specie, visitando fiori e piante in quantità industriale. I poteri trasformativi delle metamorfosi larvali, i ritmi delle loro mutazioni, le qualità virali che le contrassegnano intimidiscono e seducono gli umani. La nostra temporalità si avvicina molto di più a quella degli elefanti che ai ritmi di vita e di amore di farfalle, libellule o api. Le api hanno un ritmo esistenziale straordinario, sincronizzato con l’asse terrestre e solare, che permette loro di vivere in un tempo-spazio immenso, un’ecosfera cosmica, che loro contrassegnano con sistemi di riconoscimento in termini di gradi di calore, odore, intensità e profumo. Questa differenza radicale mi interpella. Le api mi sfidano a sviluppar un rapporto non-antropocentrico all’alterità che esse stesse rappresentano nella mia mente fin troppo umana.

Lo sciame digitale

Dovremmo inventarci una maniera non-antropocentrica di rapportarci alle api, che sono una delle forze motrici della Terra, un pianeta che non ci appartiene, come del resto dovremmo fare con tutti gli organismi non-umani. Umanizzarli significa ridurre la loro specificità. Osservare le api e studiarle per me è un apprendistato alla soggettività postumana. Ma non ci si libera dell’antropocentrismo in un batter d’occhio. Avvicinarsi alle api implica un cambiamento corporeo, un divenire-insetto che richiede l’acquisizione di sensi, facoltà e modi di percezione che non fanno parte del patrimonio genetico umano.

L’apicultura, anche come filosofia pratica del divenire, esige duro lavoro. La tecnologia contemporanea offre interessanti possibilità di aumentare le capacità corporee e neuronali umane, inserendo processi di trasformazione postumana. Nel mondo d’oggi, gli insetti e in particolare le api hanno ispirato le immagini dominanti dello sciame digitale, il nugolo di mega-bytes che circola in rete, cioè nel sistema ragnateloso dell’elettronica. Internet insegue ed imita il paradigma dell’insetto come artigiano cosmico. Micro-cellule alate, particelle elementari volanti: non c’è drone che non sogni di poter diventar ape, e difatti i droni stanno diventando piccolissimi.

Entità naturali e culturali, ecologiche e tecnologiche

Per gli umani, le api tracciano dei percorsi di diventare insetto che richiamano questi modelli tecnologici, ma di fatto si appoggiano sul contratto social-naturale che le api hanno saputo perfezionare nel corso di millenni. I soggetti postumani odierni sono entità naturali e culturali, ecologiche e tecnologiche allo stesso tempo. Ciò che li contraddistingue è il fatto di essere immanenti a un territorio, cioè di essere capaci di riconoscere e rispettare le radici materiali e terrestri della loro esistenza. In questo senso, divenire ape è anche un modo di far sparire l’umano nel seno della complessità del nostro pianeta: diventare terreste, divenire impercettibile. Elementari, complesse, atmosferiche e terresti, volanti e caserecce, vagabonde e precise, le api trasportano, traspongono e traducono incessantemente tra gli elementi, le entità, le specie e le cose. Il loro ronzio rende udibile il boato delle alte sfere, la loro attività molto specializzata produce effetti di ibridazione costante. Il loro volo ha il potere di riportarci a terra, di restituire la specie umana all’appartenenza profonda ad un pianeta di cui non sappiamo e non vogliamo aver cura. Imparare dalle api significa anche studiare le radici ecologiche del nostro essere, l’eterogeneità che ci permette di sopravvivere e di prosperare in uno scambio continuo con gli altri, umani e non umani.

L’etica della relazione

L’etica della relazione è il fattore decisivo che ci collega, anche affettivamente, agli altri. Il ronzio cosmico delle api m’interpella davvero e a volte mi spaventa. Scandisce i ritmi di un’etica del divenire collettivo. Ribadisce l’inter-dipendenza a livello molecolare ed ecologico, senza eliminare le differenze. È seduttivo ed esigente al tempo stesso - come può esserlo la materia vivente, nel momento in cui ci rendiamo conto che la vita non ci appartiene e che gli ospiti al banchetto delle dee alate siamo proprio noi.

* SETTE - CORRIERE DELLA SERA, 14.07.2021 (ripresa parziale - senza immagine).

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. FRANCESCO BACONE --- Salomone e la regina di Saba. Poesia, magia e sapienza,22 gennaio 2019, di Federico La Sala

Il segreto di Saba

di Roberto Mussapi (Avvenire, martedì 22 gennaio 2019)

«Non c’è uomo né donna sotto i cieli/ che possa osare competere/ in conoscenza e sapere con noi due,/ e noi per tutto il giorno abbiamo trovato/ che niente al mondo può fare del mondo/ uno stretto recinto, se non l’amore».

Versi di uno dei massimi poeti, William Butler Yeats. Il lettore ora conosca il titolo della poesia, Salomone a Saba, e i primi due versi: «Salomone cantò a Saba,/ baciandole il volto bruno»: il poeta immagina l’incontro tra il re più sapiente degli Ebrei e la maga, la donna regina di Saba depositaria del sapere antico, magico.

Le parole di Salomone sono quelle di Yeats che intuisce la fusione di magia e sapienza, le introduce con due versi: «Salomone cantò a Saba,/ baciandole gli occhi da araba». Salomone ha trovato la comprensione definitiva dell’essere umano, solo dopo avere baciato gli occhi d’araba di Saba: scopre che l’essenza della vita è fusione tra sapienza (che non è erudizione) e magia (che è senso creaturale, non occultismo): sapienza e magia si baciano e abbracciano, per trovare il segreto e l’ origine di tutto: l’amore. Che crea un impercettibile ai sensi ma reale recinto: senza amore tutto si disperde, anche le parole e i sospiri di chi ama. L’amore crea recinto, confine libero, spazio ordinato e definito, armonia.

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. FRANCESCO BACONE E --- Paolo Rossi (1923-2012). Nel labirinto delle idee (di M. Bucciantini)8 dicembre 2014, di Federico La Sala

Paolo Rossi (1923-2012)

Nel labirinto delle idee

Non leggere manuali ma lavorare sulle fonti direttamente e, soprattutto, lasciare spazio al «copernicanesimo cognitivo»: i ferri del mestiere di un grande storico e filosofo

di Massimo Bucciantini (Il Sole Domenica, 07.12.2014)

In un articolo su Repubblica di metà settembre Simonetta Fiori osservava che oggi più che mai abbiamo bisogno di storici che sappiano «trapanare il muro del tempo». E raccontava come negli Usa diversi commentatori e imprenditori - a cominciare da Bill Gates - stavano ben comprendendo la lezione, cioè che per spiegare questo presente insanguinato, con i suoi nazionalismi e populismi, il ritorno ai califfati e i nuovi razzismi emergenti in larga parte dell’Europa, non bastano i professionisti della comunicazione.

Non è mai troppo tardi, verrebbe da aggiungere. Visto come stanno andando le cose, cominciare a ripensare alla composizione degli staff presidenziali dopo la guerra del Golfo e l’invasione dell’Afghanistan forse non sarebbe un cattivo investimento.

Non è difficile immaginare quanto questa idea della storia come disciplina che sappia reinterpretare il presente avrebbe trovato un assenso incondizionato da parte di uno storico come Paolo Rossi. A patto, ovviamente, di considerarla "scienza" dell’imprevedibile, di un passato pieno di cose nuove e sconosciute, sempre pronta a mettere in dubbio le nostre poche certezze. A patto di non rinchiuderla dentro gabbie o corporazioni accademiche, ovvero di essere consapevoli che «a differenza di quanto accade nelle religioni, nelle storie non ci sono testi assoluti, ma soltanto testi relativi».

Nel 1999, quando uscì il suo saggio Apologia di un mestiere con cui si apriva Un altro presente. Saggi sulla storia della filosofia (il Mulino), non feci caso a una frase che a rileggerla dopo tanto tempo assume ben altro significato e che si lega, per contrasto, alle considerazioni sulla storia come disciplina oggi più che mai necessaria. È un passo in cui Rossi sostiene che i manuali non servono, che sono tempo perso per chi li fa e, soprattutto, per chi li studia. Che per quanto siano ben fatti, allontanano dal senso della profondità, comprimendo fatti e idee dentro a contenitori dove spesso non c’è spazio per il groviglio di domande che contano.

Allora, quindici anni fa, gli esiti del cosiddetto 3+2 nel settore umanistico (e mi riferisco solo a questo ambito, perché nelle discipline scientifiche forse ha funzionato benissimo) non si erano ancora realizzati. Ma i più avvertiti avevano già capito l’impoverimento culturale a cui quella riforma - che prendeva avvio proprio in quell’anno - avrebbe portato. E cioè che per almeno i primi tre anni non si sarebbe fatto altro che impartire una conoscenza superficiale, ovvero si sarebbe fatto finta di insegnare la storia, la filosofia, la letteratura, le scienze umane. In un periodo decisivo per la formazione delle nuove generazioni si sarebbe gabellato per università ciò che università non era. Al massimo una messa a punto di ciò che era stato insegnato negli anni precedenti, con qualche coraggiosa apertura a quelli che una volta si chiamavano corsi monografici. E tutto ciò con la giustificazione che i ragazzi di oggi non sanno niente. Con il bel risultato che dopo tre anni avrebbero continuato a non sapere niente o quasi niente.

Scriveva Paolo Rossi: «Per diventare storici è necessario, prima di ogni altra cosa, mettere da parte i manuali (soprattutto di storia della filosofia), e cominciare a lavorare direttamente sulle fonti, leggendo qualche libro esemplare di storia e seguendo il metodo e l’esempio di qualcuno che ha già svolto ricerca». E poi avvertiva che se in filosofia possono esistere filosofi autodidatti, in storia questo non è possibile. «Gli storici insegnano anche un mestiere, così come si insegna a impagliare sedie o a costruire un muro di mattoni o effettuare un intervento di chirurgia». Frasi che meriterebbero di essere mandate a memoria e trasmesse a chi oggi si accinge a fare questo mestiere - insieme ad alcuni dei suoi scritti più celebri come Clavis Universalis e Francesco Bacone: dalla magia alla scienza.

Due, in particolare, sono le cose che subito s’imparano dai suoi libri. La prima è che si possono leggere libri di storia senza annoiarsi e senza che vengano semplificate cose che non possono essere semplificate. Basta aprire un suo libro a caso - oppure tornare a leggere gli articoli frutto della sua lunga collaborazione con la Domenica del Sole 24 Ore - per rendersi conto di quanto la sua scrittura fosse poco italiana. Saggi che iniziano in modo secco e conciso, a volte con elenchi di proposizioni, con interrogativi, con distinzioni schematiche e sintetiche, che hanno il grande merito di mettere il lettore immediatamente a proprio agio e catapultarlo dentro al vivo delle questioni.

La seconda - che aveva imparato da chi questo mestiere lo conosceva bene - è che le categorie di precorrimento e di anticipazione falsano la prospettiva storica e creano fantasmi e immagini fittizie, ostacolando la conoscenza dei contesti entro i quali i fatti accadono. Una convinzione in lui molto forte, a tal punto da farlo entrare spesso in polemica con scienziati ed epistemologi.

Ma una delle peculiarità che più emerge dal suo lavoro è stata quella di averci aiutato a riconoscere nel mondo delle idee le impurezze: la straordinaria mescolanza di attitudini di pensiero che danno luogo a molteplici e spesso contrastanti forme di rappresentazione del reale.

Naturalmente per vederle è necessario coltivare e dare spazio a una posizione che lui chiamava di «copernicanesimo cognitivo», ovvero il rifiuto di qualsiasi idea che fa di noi stessi la misura del mondo. Un’idea regolativa che può essere applicata sia per indagare la pluralità e la coesistenza delle concezioni sulla natura alla fine del Cinquecento sia per comprendere i fondamentalismi e i nazionalismi del XXI secolo. E che al tempo stesso si presenta anche come un’ottima terapia per curare i sintomi di rinascenti filosofie troppo assolute e troppo sicure dei loro fondamenti.

A due anni dalla sua scomparsa uno dei modi per ricordarlo è provare a interrogarci sul significato di quel suo peculiare modo di fare storia delle idee, troppo sbrigativamente appiattito su autori come Arthur Lovejoy che pure lui contribuì a far conoscere in Italia. Ma che sono distanti dalle immagini del mondo che tanto lo appassionavano. Un mondo in cui le idee viaggiano senza protezione per labirinti e selve, per vie nascoste e sotterranee, che si trovano in uno stato sempre precario e di perenne contaminazione, pronte a essere travolte da conflitti mondiali oppure a vivere in una calma solo apparente.

Così, se volessimo tracciare una mappa europea delle origini della modernità, con particolare riferimento alle scienze matematiche, astronomiche e fisiche, ci troveremmo di fronte a una serie impressionante di isole e frontiere, di zone di confine e territori ostili governati da leggi molto diverse tra loro. La scienza moderna è figlia dell’impurezza e nasce dalla concorrenza tra tante individualità che neppure per un minuto pensano di allearsi e combattere insieme la loro battaglia di rinnovamento. È a posteriori che noi vediamo un partito dei moderni, perché è la nostra idea di modernità che sovrapponiamo al corso degli eventi reali.

Non era questo in fondo il senso di una sua ricorrente affermazione, e cioè che la nascita della scienza moderna non è nata nella quiete dei campus? È quello che avremmo desiderato, ma così non è stato. La storia non segue i nostri sogni epistemologici. Possiamo anche usarli per cercare di mettere un po’ d’ordine nel mondo caotico che ci circonda, ma sapendo che sono modelli fittizi, ben lontani dal rappresentare la complessità del reale. «Ai grandi racconti dei filosofi c’è una sola tesi da contrapporre: quella della varietà che è irriducibile all’unità, quella del totale non-senso della riduzione a unità di tutto ciò che accade».

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. ---- LA RAGIONE CURIOSA. Giornata di studi in ricordo di Paolo Rossi.21 settembre 2013

«La ragione curiosa».

«La ragione curiosa».

Giornata di studi in ricordo di Paolo Rossi

Giornata di studi in ricordo di Paolo Rossi

Milano, 20 settembre 2013

Milano, 20 settembre 2013- Ore 9, Università degli Studi di Milano, Sala Crociera Alta di Giurisprudenza, Via Festa del Perdono 7.

Relazioni di Carlo Altini, Davide Balzano, Lina Bolzoni, Roberto Bondì, Matteo Borri, Giuseppe Cacciatore, Giulio Giorello, Stefano Miniati, Laura Nicolì, Yamina Oudai Celso, Emanuele Ronchetti, Maria Pia Vannoni, Andrea Vestrucci.

Allegato-programma:

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. FRANCESCO BACONE E .... Paolo Rossi, una vita nel segno del tempo È morto uno dei più importanti studiosi italiani della storia e della filosofia della scienza del dopoguerra (di Michele Ciliberto)15 gennaio 2012, di Federico La Sala

Paolo Rossi, una vita nel segno del tempo

È morto uno dei più importanti studiosi italiani della storia e della filosofia della scienza del dopoguerra. Fu allievo di Garin ma con gli anni si allontanò dalle sue idee e rimise in discussione i modelli interpretativi del Rinascimento

di Michele Ciliberto (l’Unità, 15.01.2012)

Si è spento ieri, all’età di 89 anni, Paolo Rossi il nostro maggior studioso di storia della cultura scientifica. Era nato a Urbino nel 1923. Oggi tra le 14 e le 19 la salma sarà esposta nella sua abitazione fiorentina. La cerimonia funebre avrà luogo domani a Città di Castello (Perugia), città dove ha insegnato al Liceo Classico. «Stava scrivendo ha detto il suo allievo Alessandro Pagnini una raccolta di saggi e memorie già edite con una parte nuova che doveva completare». Allievo di Eugenio Garin a Firenze, insegnò Storia della filosofia all’università di Milano, e dal ’66 a Firenze dove è rimasto sino al 1999, diventando poi professore emerito.

Non credo mi facciano velo la lunga amicizia, e il profondo affetto che mi ha legato alla sua persona, ma credo di poter dire con sufficiente obiettività che Paolo Rossi è stato una delle maggiori personalità della cultura italiana dell’ultimo mezzo secolo. Non solo, voglio precisare, italiana: le sue opere più importanti sono state tradotte in molte lingue ed hanno avuto un effetto assai rilevante nello sviluppo della ricerca in Italia e nel mondo sul pensiero filosofico e scientifico moderno il punto centrale della sua ricerca fino agli ultimi giorni di vita.

Ne sono una testimonianza precisa i numerosi riconoscimenti che ha avuto anche sul piano internazionale: nel 1985 la medaglia George Sartom per la Storia della scienza e da ultimo, nel 2009, il premio Balzan, il massimo riconoscimento per il suo impegno di studioso e di maestro di molte generazioni.

Paolo Rossi era nato ad Urbino nel 1923, figlio di Mario Rossi un valoroso studioso di Dante e aveva studiato a Firenze con Eugenio Garin laureandosi con una tesi sulla filosofia italiana contemporanea; ma si era rapidamente spostato verso il pensiero moderno prima con un lavoro su Giacomo Aconcio, poi con un libro fondamentale tradotto anche in inglese su Francesco Bacone (il suo «autore»), pubblicato nel 1957 dalla Casa Editrice Laterza al quale nel 1960 fece seguito un libro altrettanto fondamentale e come il Bacone tradotto in molte lingue : Clavis Universalis. Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz.

Quale fosse il suo debito verso il maestro con cui si era formato è dichiarato in modo esplicito fin dalle prime pagine di questo ultimo libro: «Chi abbia familiare la letteratura sul Rinascimento vedrà chiaramente scrive quanto questo libro debba alle ricerche di Eugenio Garin...».

Era una constatazione obiettiva; sia il libro su Bacone che la Clavis si inserivano, con una nota originale, nel profondo ripensamento dell’Umanesimo e del Rinascimento che si realizza in Italia lungo gli anni Cinquanta. Mi limito a citare solamente tre testi assai caratteristici: Testi umanistici sulla retorica (1953); Testi umanistici su l’ermetismo (1955); Umanesimo e simbolismo (1958), tutti e tre promossi dall ’ «Archivio di filosofia», tutti e tre destinati ad aprire nuove piste, poi sviluppate da studiosi di prima grandezza come Frances A. Yates.

Attraverso l’analisi e la discussione di testi essenziali, Garin e la prima generazione dei suoi allievi elaborarono una nuova interpretazione del Rinascimento italiano ed europeo, rimettendo a fuoco in modi nuovi o per la prima volta i rapporti tra logica e retorica; l’incidenza delle problematiche magiche e astrologiche nel Quattro-Cinquecento; il valore e il peso dell’arte della memoria e delle tematiche lulliane nella costruzione delle più importanti filosofie rinascimentali.

Né c’è dubbio che Paolo Rossi sia stato, con Cesare Vasoli, uno dei massimi artefici di questa impresa: la Clavis universalis ora citata fu il risultato alto e originale di un lavoro decennale e di una radicale rimessa in discussione di quelli che erano stati i modelli interpretativi del Rinascimento dalla seconda meta dell’Ottocento e lungo la prima metà del Novecento, destinata a dare frutti decisivi nella concezione della genesi del «mondo moderno» e dei suoi caratteri costitutivi.

IL DISTACCO DAL MAESTRO

Fu proprio su questo punto che si aprì, con gli anni, un distacco ed anche un contrasto assai forte e netto fra Rossi e Garin, destinato a riverberarsi anche nella interpretazione di pensatori di primo piano come Gianbattista Vico. Il punto principale del dissenso fu illuminato con chiarezza dallo stesso Rossi nella Introduzione per la nuova edizione del Bacone nel 1974: «Col passare degli anni scrisse si è fatta in me più forte la convinzione che illuminare la genesi non solo complicata, ma spesso assai torbida di alcune idee “moderne” sia altra cosa dal credere di poter annullare o integralmente risolvere queste idee nella loro genesi».

Non si trattava solo di un discorso di metodo: al fondo, quello che Rossi aveva ormai messo a fuoco e intendeva collocare al centro di tutto il suo lavoro era la differenza strutturale tra «mondo moderno» e «mondo dei maghi» cui apparteneva, ad esempio, un personaggio come Giordano Bruno, denotata da elementi essenziali fra cui spiccavano la dimensione «pubblica» del sapere scientifico moderno rispetto a quella «segreta e iniziatica» del sapere rinascimentale o il principio dell’«eguaglianza delle intelligenze» quale tratto fondamentale della «modernità». E su questa base , Rossi aveva elaborato una nuova «periodizzazione» imperniata sui grandi protagonisti della rivoluzione scientifica moderna da Copernico a Newton.

In altre parole, Rossi negli anni Settanta si era distaccato, una volta per tutte, da quelle tesi che, sulla scia di Cantimori, insistevano sulla «continuità» delle «idee» fra Quattrocento e Settecento sottolineando, per contrasto, la originalità della «ragione» classica moderna e la sua radicale, e insuperabile, differenza con il Rinascimento.

Da queste tesi Rossi non si sarebbe mai più allontanato, anzi le avrebbe sviluppate in lavori che oggi sono dei classici (mi limito a citare I segni del tempo,1979), nel vivo di una ricerca che, risalendo dal passato, prendeva posizione nel presente contrapponendosi in modo frontale alle derive «irrazionalistiche» contemporanee e difendendo, in modo intransigente, l’eredità e le conquiste della «ragione» moderna. Ma e qui sta uno dei suoi tratti più originali Rossi ha svolto questa battaglia tenendo sempre fermo due principi: la consapevolezza che non bisogna ridurre il «passato» al «presente» perché il passato è «un altro presente»; la necessità di confrontarsi con i punti più alti del pensiero contemporaneo da Freud a De Martino senza mai rinchiudersi in una difesa passiva della «tradizione», di qualunque tipo essa sia.

Anzi, se si volesse segnalare il tratto più specifico della sua personalità, si potrebbe individuarlo nella inesausta curiosità, nell’inesauribile interesse per il mondo: quella curiosità, quell’ interesse che lo spingevano a guardare sempre avanti pensando a nuovi lavori, a nuovi libri fino agli ultimi momenti della sua vita bella e gloriosa.

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. ---- LA SANTA ALLEANZA DELLA VERGOGNA (DEL GOVERNO DELLA CHIESA CATTOLICA, DELL’ITALIA E DELLA FRANCIA) E LA PACE PERPETUA DELL’EUROPA!!!16 settembre 2010, di Federico La Sala

-

> LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO ---- SPERANZE di Paolo Rossi (rec. di Alberto Melloni e di Giulio Giorello).4 gennaio 2009, di Federico La Sala

Paolo Rossi. L’apocalisse può attendere.1

L’utopia

L’utopia

La polemica con gli intellettuali «nuovi sciamani»

La polemica con gli intellettuali «nuovi sciamani»Contro il neo-catastrofismo di Asor Rosa, Ceronetti, Bodei

di Alberto Melloni (Corriere della Sera, 4.1.2009)