PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". Gioacchino (con Dante) invita Benedetto XVI a correre ai ripari - di Federico La Sala

- [...]Il primo visse nell’ atmosfera del timore; il secondo in quella della fede; il terzo vivrà nella carità. Il primo segnò età dei servi; il secondo l’età dei figli; il terzo non conoscerà che amici [...].

|

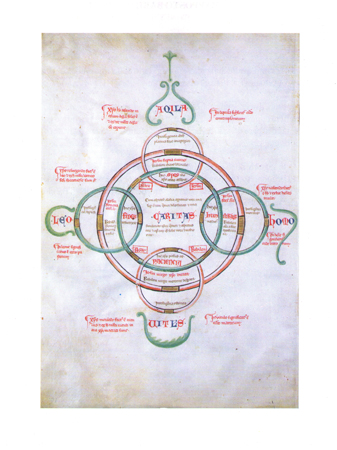

Le Ruote (del carro) di Ezechiele |

Probabilmente figlio d’un notaio, nacque a Celico, nei pressi di Cosenza, intorno al 1130; compì un viaggio in Terrasanta, al cui ritorno si fece monaco cisterciense, entrando nel monastero della Sambucina, indi in quello di Santa Maria di Corazzo, di cui fu abate. A seguito d’una profonda crisi spirituale lasciò Corazzo, ritirandosi in un eremo a Pietralata, poi in altro eremo sulla Sila, ove raccolse una piccola comunità e costituì il cenobio di San Giovanni in Fiore (la comunità prese poi nome di Florense), e il nuovo ordine ebbe approvata la regola da papa Celestino III nel 1196. Perseguitato dai Cisterciensi, poté tuttavia godere l’appoggio dell’imperatore Enrico VI. Morì il 30 marzo del 1202. È autore di una nutrita serie di opere profetico-teologiche, la Concordia Novi ac Veteris Testamenti, la Expositio in Apocalypsim, il Psalterium decem chordarum, il Tractatus super quatuor Evangelia, il De Unitate seu essentia Trinitatis (ora perduto). Non suo, invece, ma compendio delle sue idee e delle sue profezie ad opera di qualche discepolo, è il Liber figurarum, che si disse aver influenzato Dante per la Divina Commedia. *

Dalla «Concordia Novi ac Veteris Testamenti» [1]

Debemus ergo in labore et gemitu in hiis sacris diebus resistere affligentes, ut scriptum est animas nostras quousque quadraginta dies, hoc est generationes totidem et duo quantum in maiori luctu et afflictione pertranseant: ut ad sacra illius Pasche solemnia pervenire possimus et cantare domino canticum novum quod nobis abstulit, ut iam diximus, primus septuagesimae dies canticum letitie quod est alleluia. Nec mirum si hec sacra mysteria clausa hactenus sub velamine nobis iunioribus tempore incipiunt aperiri. Cum illa generatio agatur in extremis quae designatur in sacro quadragesimo die. In quo velum illud mysteriale quod pendet a conspectu altaris tollitur a facie populi. Ut qui hactenus «per speculum in enigmate» amodum «facie ad faciem» videre incipiant veritatem: euntes ut ait Apostolus «de claritate in claritatem...».

Tres denique mundi status nobis ut iam scripsimus in hoc opere divine nobis pagine sacramenta commendant: primum in quo fuimus sub lege, secundum in quo fuimus sub gratia, tertium quod e vicino expectamus sub ampliori gratia...

Primus ergo status in scientia fuit, secundus in potestate sapientie, tertius in plenitudine intellectus. Primus in servitute servili, secundus in servitute filiali, tertius in libertate. Primus in flagellis, secundus in actione, tertius in contemplatione. Primus in timore, secundus in fide, tertius in charitate. Primus status servorum est, secundus liberorum, tertius amicorum. Primus senum, secundus iuvenum, tertius puerorum. Primus in luce siderum, secundus in aurora, tertius in perfecto die. Primus in hieme, secundus in exordio veris, tertius in estate. Primus protulit urticas, secundus rosas, tertius lilia. Primus herbas, secundus spicas, tertius triticum. Primus aquam, secundus vinum, tertius oleum. Primus pertinet ad septuagesimam, secundus ad quadragesimam, tertius ad festa paschalia.

Primus itaque status pertinet ad Patrem qui auctor est omnium... secundus ad Filium qui assumere dignatus est limum nostrum... tertius ad Spiritum Sanctum de quo dicit Apostolus: «Ubi spiritus domini, ibi libertas». Et primus quidem status significatus est in tribus illis hebdomadis que precedunt ieiunium quadragesimale, secundus in ipsa quadragesima, tertius in tempore solemni quod vocatur paschale.

Quocirca si mysterium veli positi inter populum et altare non segniter intuemur, intellegimus non absque circa die quadragesimo, in quo et conficitur sanctum chrisma, eicitur a conspectu altaris ut iam non videant fideles altare ipsum quasi per speculum in enigmate, sed magis facie ad faciem. Nimirum quia in tempore isto in quo agitur quadragesima generatio oportet auferri velamen litere a cordibus multorum.

***

In questi giorni sacri noi dobbiamo resistere nel lavoro e nel pianto, in attesa che si compia il ciclo quaresimale, si chiuda cioè il novero delle quarantadue generazioni del lutto e dell’afflizione, e noi possiamo essere introdotti nella sacra solennità dell’universale risurrezione, per cantare al Signore quel cantico nuovo di gioia, che è l’Alleluia. Nessuna meraviglia se tutto il significato profondo dei vecchi sacri misteri, fino a oggi celati, sotto il velame, agli occhi nostri, di noi, più giovani e più piccoli, si va dischiudendo. Dappoiché apparteniamo a quest’ultima generazione che è designata nell’ultimo sacro giorno della penitenziale quaresima: il giorno in cui si toglie dagli occhi del popolo il velario che tiene l’altare in lutto. Affinché quella verità che il popolo vide finora «in sullo specchio, in enigma», cominci a scorgere «faccia a faccia», passando, secondo l’assicurazione dell’Apostolo, «di chiarezza in chiarezza».

Tutti i simboli sacramentali contenuti nelle pagine della rivelazione di Dio ci instillano la convinzione dei tre stati. Il primo stato è quello durante il quale noi fummo sotto il dominio della Legge; il secondo è quello durante il quale noi fummo sotto il dominio della Grazia; il terzo è quello che noi attendiamo da un giorno all’altro, nel quale ci investirà una più ampia e generosa grazia.

Il primo stato visse di conoscenza; il secondo si svolse nel potere della sapienza; il terzo si effonderà nella plenitudine dell’intendimento. Nel primo regno il servaggio servile; nel secondo la servitù filiale; il terzo darà inizio alla libertà. Il primo stato trascorse nei flagelli; il secondo nell’azione; il terzo trascorrerà nella contemplazione. Il primo visse nell’ atmosfera del timore; il secondo in quella della fede; il terzo vivrà nella carità. Il primo segnò età dei servi; il secondo l’età dei figli; il terzo non conoscerà che amici. Il primo stato fu dominio di vecchi; il secondo di giovani; il terzo sarà dominio di fanciulli. Il primo tremò sotto l’incerto chiarore delle stelle; il secondo contemplò la luce dell’aurora; solo nel terzo sfolgorerà il meriggio. Il primo fu inverno; il secondo un palpitare di primavera; il terzo conoscerà la pinguedine dell’estate. Il primo non produsse che ortiche; il secondo diede le rose; solo al terzo appartengono i gigli. Il primo vide le erbe; il secondo lo spuntar delle spighe; il terzo raccoglierà il grano. Il primo ebbe in retaggio l’acqua; il secondo il vino; il terzo spremerà l’olio. Il primo stato fu tempo di settuagesima; il secondo fu tempo di quaresima; il terzo solo scioglierà le campane di Pasqua.

In conclusione: il primo stato fu reame del Padre, che è il creatore dell’universo; il secondo fu reame del Figlio, che si umiliò ad assumere il nostro corpo di fango; il terzo sarà reame dello Spirito Santo, dal quale dice l’Apostolo: «Dove è lo Spirito del Signore, ivi è libertà». E il primo stato è simboleggiato in quelle tre settimane che vanno innanzi al digiuno quaresimale; il secondo nella stessa quaresima; il terzo nel tempo solenne di Pasqua. Per cui se convenientemente interpretiamo il mistero del velo interposto fra il popolo e l’altare, comprendiamo come non è senza motivo che nel giorno di quaresima, in cui si consacra il sacro crisma, quel velo è tolto di mezzo, affinché i fedeli non veggano più l’altare quasi attraverso uno specchio, ma più tosto faccia a faccia. Il che per dire che in questo tempo, regnante la quarantesima generazione, occorre ritirare il velo della lettera dal cuore della massa.

(Trad. di E. BUONAIUTI, Gioacchino da Fiore, cit., pp. 227-231).

[1] Ediz. Venezia 1519, V, 84.

* Scrittori religiosi del Duecento di Giorgio Petrocchi

SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso)" vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)

- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)

- L’IMPERATORE COSTANTINO, LA "PAROLA" DI "DIO", E LA FIGURA DI "MICHELE" - OGGI: [...] San Michele. Voi sapete che cosa vuol dire Michele? È un nome prettamente orientale, ebraico, che vuol dire: “Quis ut Deus?”, “Chi è come Dio?”. Questa parola è parola che ha vinto, parola vincente nel grande scontro tra il bene e il male. Questa parola - Michele, “Chi è come Dio?” - ha vinto [...] “Quis ut Deus?”. E questa parola vince, vince come una volta l’imperatore romano Costantino ha vinto nella Croce: “in hoc signo”, in questo segno vincerai. Vi auguro questa vittoria (GIOVANNI PAOLO II, "Visita Pastorale alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Michele a Castel Romano", 13 febbraio 1994).

- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)

- Ubuntu: una parola da e per non dimenticare. Una nota a margine della Lettera enciclica di Giovanni Paolo II SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003)

AL DI LA’ DELLA "FALLACIA DELL’ACCIDENTE", UN NUOVO PARADIGMA. Due soli in Terra e il Sole del Giusto Amore (“Karitas seu recta dilectio”) in cielo. La nuova "unità" della "Monarchia" di Dante

IL GRANDE BALZO DI DANTE ALIGHIERI, NEL NOSTRO PRESENTE: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE.!!! AL DI LA’ DI PLATONE E DI ARISTOTELE, E DI HEGEL, SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO MA, IMPLICITAMENTE, ANCHE SUL PIANO ANTROPOLOGICO.

A. La Charitas o del giusto amore

Monarchia, I. 11:

[...] 12. Sed Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque iurisdictio terminatur Occeano solum: quod non contingit principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sincerissimum inter mortales iustitie possit esse subiectum.

[...] 12. Sed Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque iurisdictio terminatur Occeano solum: quod non contingit principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sincerissimum inter mortales iustitie possit esse subiectum.

13. Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat, sic karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel esse potest.

13. Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat, sic karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel esse potest.

14. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona hominis potissimum sit in pace vivere - ut supra dicebatur - et hoc operetur maxime atque potissime iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior potius.

14. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona hominis potissimum sit in pace vivere - ut supra dicebatur - et hoc operetur maxime atque potissime iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior potius.

15. Et quod Monarche maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sic: omne diligibile tanto magis diligitur quanto propinquius est diligenti; sed homines propinquius Monarche sunt quam aliis principibus: ergo ab eo maxime diliguntur vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum et activorum consideretur; secunda per hoc apparet: quia principibus aliis homines non appropinquant nisi in parte, Monarche vero secundum totum.

15. Et quod Monarche maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sic: omne diligibile tanto magis diligitur quanto propinquius est diligenti; sed homines propinquius Monarche sunt quam aliis principibus: ergo ab eo maxime diliguntur vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum et activorum consideretur; secunda per hoc apparet: quia principibus aliis homines non appropinquant nisi in parte, Monarche vero secundum totum.

16. Et rursus: principibus aliis appropinquant per Monarcham et non e converso; et sic per prius et immediate Monarche inest cura de omnibus, aliis autem principibus per Monarcham, eo quod cura ipsorum a cura illa supprema descendit.

16. Et rursus: principibus aliis appropinquant per Monarcham et non e converso; et sic per prius et immediate Monarche inest cura de omnibus, aliis autem principibus per Monarcham, eo quod cura ipsorum a cura illa supprema descendit.

17. Preterea, quanto causa est universalior, tanto magis habet rationem cause, quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut patet ex hiis que De causis; et quanto causa magis est causa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se.

17. Preterea, quanto causa est universalior, tanto magis habet rationem cause, quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut patet ex hiis que De causis; et quanto causa magis est causa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se.

18. Cum igitur Monarcha sit universalissima causa inter mortales ut homines bene vivant, quia principes alii per illum, ut dictum est, consequens est quod bonum hominum ab eo maxime diligatur.

18. Cum igitur Monarcha sit universalissima causa inter mortales ut homines bene vivant, quia principes alii per illum, ut dictum est, consequens est quod bonum hominum ab eo maxime diligatur.

19. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem iustitie, quis dubitat nisi qui vocem hanc non intelligit, cum, si Monarcha est, hostes habere non possit?

19. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem iustitie, quis dubitat nisi qui vocem hanc non intelligit, cum, si Monarcha est, hostes habere non possit?

20. Satis igitur declarata subassumpta principalis, quia conclusio certa est: scilicet quod ad optimam dispositionem mundi necesse est Monarchiam esse.

20. Satis igitur declarata subassumpta principalis, quia conclusio certa est: scilicet quod ad optimam dispositionem mundi necesse est Monarchiam esse.

***

ora il Monarca non ha più nulla da desiderare, poiché la sua giurisdizione è limitata soltanto dall’oceano (il che non si verifica per gli altri prìncipi i cui dominii confinano con altri dominii, come, per es., quello del re di Castiglia, che confina con quello del re di Aragona); quindi il Monarca, tra tutti gli uomini, è il soggetto di giustizia più esente da ogni cupidigia.

Inoltre, come la cupidigia, per quanto piccola sia, offusca l’abito della giustizia, così la carità, cioè il retto amore, lo rende più forte e più illuminato. Perciò, la persona che è capace di raggiungere il più alto grado di retto amore può attingere il massimo livello di giustizia; ora, questa persona è il monarca; quindi, con il monarca si instaura, o può instaurarsi, il massimo di giustizia. Che poi il retto amore produca tali effetti si può dedurre dal fatto che la cupidigia, spregiando il Bene supremo degli uomini, cerca altri beni, mentre la carità, spregiando tutti gli altri beni, cerca Dio e l’uomo, e di conseguenza il vero bene dell’uomo.

E siccome, fra tutti i beni dell’uomo, grandissimo è quello di vivere in pace, come si è detto sopra, e questo bene si raggiunge principalmente ed essenzialmente attraverso la giustizia, questa riceverà grandissimo vigore dalla carità, e tanto più quanto più quest’ultima sarà intensa. Che poi nel monarca debba trovarsi in sommo grado il retto amore degli uomini si dimostra nel modo seguente: ogni oggetto amabile è tanto più amato quanto più è vicino a chi l’ama; ora gli uomini sono più vicini al monarca che agli altri principi; quindi essi sono o debbono essere amati dal monarca più che da ogni altro.

La premessa maggiore è evidente se si considera la natura degli agenti e dei pazienti; la minore è dimostrata dal fatto che agli altri prìncipi gli uomini sono vicini solo in parte, al monarca invece nella loro totalità. Si aggiunga che gli uomini si avvicinano agli altri prìncipi attraverso il monarca e non viceversa, e quindi la cura del monarca verso tutti gli uomini è originaria ed immediata, mentre quella degli altri prìncipi passa attraverso la mediazione del monarca in quanto deriva dalla sua cura suprema. Inoltre, quanto più una causa è universale, tanto più è causa (la causa inferiore infatti non è causa se non in forza di quella superiore, come risulta dal libro «Delle cause»), e quanto più una causa è causa, tanto più ama il suo effetto, poiché tale amore è conseguenza diretta dell’essere causa; ora, il monarca è, tra gli uomini, la causa più universale del loro ben vivere (mentre gli altri prìncipi sono causa attraverso la mediazione del monarca, come si è detto); quindi il monarca ama il bene degli uomini più di ogni altro.

[Per il secondo punto], chi potrebbe mettere in dubbio che il monarca abbia il massimo potere per attuare la giustizia se non colui che non intende che cosa significhi quel nome? Se egli infatti è effettivamente monarca, non può avere nemici. E così è stata sufficientemente dimostrata la premessa minore del sillogismo principale, e pertanto è certa la conclusione che la monarchia è necessaria per un perfetto ordinamento del mondo. trad. di Pio Gaja

B. La fallacia accidentis

MONARCHIA, III. 11:

Gli avversari portano poi un argomento di ragione.

Utilizzando infatti un principio del decimo libro della Metafisica, essi argomentano così:

tutti gli esseri appartenenti ad uno stesso genere si riconducono ad uno, che è misura di tutti gli altri inclusi in quel genere;

tutti gli esseri appartenenti ad uno stesso genere si riconducono ad uno, che è misura di tutti gli altri inclusi in quel genere;

ora tutti gli uomini appartengono allo stesso genere;

ora tutti gli uomini appartengono allo stesso genere;

quindi vanno ricondotti ad uno come misura di tutti quanti.

quindi vanno ricondotti ad uno come misura di tutti quanti.

Se questa conclusione è vera, il Sommo Pontefice e l’Imperatore, essendo uomini, vanno ricondotti ad un solo uomo. Ma poiché non è possibile ricondurre il Papa ad altri, resta che l’Imperatore, insieme a tutti gli altri uomini, deve essere ricondotto al Papa come misura e regola; e così anche con questo ragionamento arrivano alla conclusione da essi voluta.

Per confutare tale ragionamento, ammetto come vera la loro affermazione che «tutti gli esseri appartenenti allo stesso genere debbono ricondursi ad un essere di quel genere, che, nell’ambito di questo, costituisce la misura»; come pure è vera l’affermazione che tutti gli uomini appartengono ad un medesimo genere; ed è vera altresì la conclusione ricavata da tale premessa, che cioè tutti gli uomini vanno ricondotti ad un’unica misura nell’ambito del loro genere. Ma quando da questa conclusione essi inferiscono la conseguenza applicativa nei confronti del Papa e dell’Imperatore, incorrono nella fallacia dell’accidente.

Per afferrare bene questo bisogna tener presente che una cosa è essere uomo e un’altra essere Papa, come d’altra parte una cosa è essere uomo e un’altra essere Imperatore, così come una cosa è essere uomo e un’altra essere padre e signore.

L’uomo infatti è quello che è per la sua forma sostanziale, in forza della quale rientra in una specie e in un genere, ed è posto nella categoria della sostanza; il padre invece è tale per una forma accidentale che è la relazione, per la quale rientra in una specie e in un genere particolari, ed è posto nella categoria dell’«ad aliquid», cioè della «relazione». Se così non fosse, tutto si ricondurrebbe - ma ciò è falso - alla categoria della sostanza, dal momento che nessuna forma accidentale può sussistere per se stessa senza il supporto di una sostanza sussistente.

Pertanto Papa e Imperatore essendo ciò che sono in forza di certe relazioni (quelle appunto dell’autorità papale e dell’autorità imperiale, la prima delle quali rientra nell’ambito della paternità e l’altra nell’ambito del dominio), è chiaro che Papa e Imperatore, in quanto tali, devono essere posti nella categoria della relazione e quindi essere ricondotti ad un elemento rientrante in tale categoria. Quindi affermo che altra è la misura cui debbono essere ricondotti in quanto uomini, ed altra in quanto Papa e Imperatore.

Infatti, in quanto uomini, vanno ricondotti all’uomo perfetto (che è misura di tutti gli altri e, per così dire, loro modello ideale, chiunque esso sia), come a quello che è sommamente uno nel suo genere, come si può rilevare dai capitoli finali dell’Etica a Nicomaco. Invece, in quanto sono termini di relazione, allora, com’è evidente, o vanno ricondotti l’uno all’altro (se l’uno è subalterno all’altro o se sono accomunati nella specie per la natura della relazione), oppure ad un terzo elemento come alla loro comune unità.

Ora, non si può affermare che uno sia subalterno all’altro, poiché, in tale caso, l’uno si predicherebbe dell’altro, il che è falso (noi infatti non diciamo che l’Imperatore è Papa e nemmeno viceversa); e neppure si può affermare che siano accomunati nella specie, in quanto l’essenza formale di Papa è diversa da quella di Imperatore in quanto tale. Quindi si riconducono a qualcos’altro, in cui devono trovare la loro unità.

A questo proposito bisogna tener presente che i soggetti delle relazioni stanno tra di loro come le rispettive relazioni. Ora quelle particolari relazioni d’autorità che sono il Papato e l’Impero vanno ricondotte ad una [suprema] relazione d’autorità, da cui quelle discendono con le loro determinazioni particolari; quindi i soggetti di quelle relazioni, cioè il Papa e l’Imperatore, andranno anch’essi ricondotti a qualche soggetto unitario che realizzi la relazione d’autorità nella sua essenza formale, al di fuori di ogni determinazione particolare.

E questo soggetto unitario sarà o Dio stesso, in cui tutte le relazioni particolari trovano la loro unificazione assoluta, oppure una qualche sostanza inferiore a Dio, nella quale la relazione d’autorità, che proviene da quella relazione assoluta, si particolarizza attraverso una differenziazione nel grado d’autorità. E così diventa chiaro che Papa e Imperatore, in quanto uomini, vanno ricondotti ad un elemento comune, mentre, in quanto formalmente Papa e Imperatore, ad un elemento comune diverso. Attraverso questa distinzione si risponde all’argomento di ragione [portato dagli avversari].(traduzione di Pio Gaja)

L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici: 8.6).

AI CERCATORI DEL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota sulla "lettera" perduta.

FLS

Forum

-

> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". --- Premio Gioacchino da Fiore ad Alexander Patschovsky. Intervista a Gian Luca Potestà (di Emiliano Morrone).2 dicembre 2022, di Federico La Sala

L’INTERVISTA

Premio Gioacchino da Fiore ad Alexander Patschovsky, Potestà: «È una figura luminosa»

Oggi a San Giovanni in Fiore il riconoscimento allo storico. Il presidente del comitato scientifico parla dei 40 anni di attività

di Emiliano Morrone (Corriere della Calabria, 02 dicembre 2022)

SAN GIOVANNI IN FIORE. Oggi pomeriggio lo storico del Medioevo Alexander Patschovsky riceverà il Premio Gioacchino da Fiore nell’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore, per l’alto contributo dato agli studi sulle opere dell’abate calabrese, vissuto nel XII secolo. L’iniziativa inizierà alle ore 17, organizzata dal Centro internazionale di studi gioachimiti, che insieme festeggerà i 40 anni di attività, e patrocinata dal ministero della Cultura, dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza e dai Comuni di San Giovanni in Fiore, Carlopoli, Celico, Luzzi e Pietrafitta. La premiazione dell’accademico Patschovsky sarà preceduta dalla relativa laudatio di Gian Luca Potestà, professore ordinario di Storia del cristianesimo nell’Università Cattolica di Milano e presidente del comitato scientifico del Centro. Dopo la consegna del premio, il presidente del Centro, Riccardo Succurro, ne riassumerà i 40 anni di storia e verranno consegnati dei riconoscimenti a tutti i sindaci di San Giovanni in Fiore, ai dirigenti scolastici locali in servizio, ad alcuni fondatori dell’istituto culturale e ai suoi soci in carica per l’impegno profuso. Con Potestà, che ci ha rilasciato un’ampia intervista, abbiamo discusso dell’importanza e dell’attualità di Gioacchino da Fiore, del rapporto tra l’abate calabrese e Dante Alighieri, del lavoro scientifico di Patschovsky e del futuro del Centro, che ha sede a San Giovanni in Fiore.

Professore, come definisce Gioacchino da Fiore?

«Gioacchino è un tesoro della cultura, della spiritualità e della teologia italiane. Egli si inscrive bene in una linea di pensiero meridionale, cioè quello che, a partire da Platone, ha cercato di riflettere sulla storia. Se noi pensiamo a grandi pensatori che con il Mezzogiorno hanno avuto a che fare - da Gioacchino a Campanella, a Bruno, e poi, scendendo, a Labriola e anche a Croce -, in loro vediamo una costante preoccupazione di riflettere sulla storia, sul senso della storia e sulla direzione della storia».

Perché Gioacchino è importante?

«L’importanza di Gioacchino, detta in poche parole, sta nello scoprire il segno effettivo della Trinità nella storia degli uomini. Questo è un problema, perché la storia degli uomini viene normalmente concepita, in ambito cristiano, in un senso binario, cioè Antico Testamento e Nuovo Testamento. Invece, con Gioacchino abbiamo lo sforzo di leggerla in una prospettiva ternaria, cioè di trovare all’interno della storia non solo la traccia del Padre, l’Antico Testamento, ma anche quella del Figlio, Nuovo Testamento, e soprattutto quella dello Spirito. Ciò vuol dire inscriversi in una linea, che peraltro non era del tutto rara nel XII secolo, per così dire di revival dello Spirito Santo, inteso come forza che spinge in avanti la storia e che ad essa dà un impulso nuovo».

È dunque, quella dell’abate calabrese, una visione aperta della storia? Non di rado, poi, Gioacchino viene collegato ad Hegel e a Marx.

«Sì, l’abate ha una visione aperta della storia. In Gioacchino ci sono tanti aspetti; è un autore, potremmo dire, polimorfo. L’idea di fondo è, per semplificare, che i giochi non sono finiti, che il futuro è ancora davanti a noi e offre tanti elementi nuovi. Questo è, possiamo dire, il senso di Gioacchino. In epoca moderna le teologie della storia sono un po’ passate di moda. Noi troviamo grandi filosofie della storia - da Hegel a Comte, e in qualche modo anche Marx rientra dentro questo territorio - che non sono affatto derivate da Gioacchino, ma ci spiegano come, dentro un orizzonte secolarizzato, quelle grandi idee continuino a vivere».

Gioacchino e Dante, il secondo è un erede del primo?

«È un punto di attualità, perché l’anno scorso abbiamo celebrato il settimo centenario della morte di Dante. Su questo, mi permetta di dire, io andrei con cautela. A partire dal fatto che Gioacchino riceve un posto di rilievo nel Paradiso, ed è quella famosa terzina tante volte citata, si tende a mettere Dante nella scia di Gioacchino. Negli ultimi anni ho lavorato tanto sul profetismo e sulle concezioni escatologiche e apocalittiche di Dante. Il discorso sarebbe lungo, ma mi sono convinto che si debba essere cauti. Dante crea in realtà una propria apocalisse, che è perfettamente percepibile negli ultimi Canti del Purgatorio, nei quali egli mostra uno scenario della storia che a prima vista sembra debitore della visione gioachimita delle età. In realtà Dante riplasma completamente lo scenario, in relazione al proprio linguaggio, alla propria densità letteraria e ai propri fini».

Quindi non trova corretto legare Dante a Gioacchino?

«Per dirla in due parole, Dante conosce Gioacchino così come conosce il pensiero francescano della storia, gli spirituali francescani eccetera. Tuttavia, definire Dante gioachimita mi pare una forzatura. Gioacchino è tra le sue letture, ed è ovvio che lo sia. Forse noi immaginiamo Gioacchino come un pensatore un po’ marginale, ma si tratta di un autore straordinariamente letto e diffuso nel Medioevo. Dell’abate calabrese ho appena tradotto i primi quattro dei cinque libri della Concordia, che è una delle sue tre grandi opere, forse la più audace, in cui egli legge il passato della storia per trovarne una chiave di senso profetica volta verso il futuro. Ebbene, questa è un’opera che mostra una propria cifra della storia, una propria lettura della storia. È molto ambiziosa e quindi, direi, Dante ne è consapevole. Dante conosce Gioacchino come tanti altri intellettuali fra il XIII e il XIV secolo. La Concordia, pensi, è un’opera di cui ci sono rimasti più di 40 manoscritti. Inoltre, abbiamo notizia di almeno 15 manoscritti perduti. È un’enormità per un testo del Medioevo, è come se noi dovessimo moltiplicare per 100».

Il Centro di San Giovanni in Fiore compie 40 anni, è un’età.

«Oggi il Centro studi gioachimiti celebra in un certo senso sé stesso, perché ha voluto fissare una data importante, che è quella dei suoi 40 anni di vita. Credo che sia stata una grande scommessa. Nato a partire dall’intuizione, dall’entusiasmo, dalla passione di alcuni intellettuali di San Giovanni in Fiore, in particolare penso al professore Salvatore Oliverio, è riuscito a darsi una dimensione internazionale e una longevità straordinaria. È giusto, quindi, festeggiare i quarant’anni di età del Centro. Se ci arriveremo, festeggeremo anche i 50».

Il Premio Gioacchino da Fiore coincide, allora, con questo compleanno importante?

«Per celebrare degnamente questi quarant’anni, si è pensato di dare dei riconoscimenti a coloro che erano già attivi agli inizi e che ancora sono presenti sulla scena culturale della regione. Soprattutto, abbiamo voluto conferire un premio allo studioso che maggiormente ha fatto per Gioacchino negli ultimi decenni».

Così siete arrivati a Patschovsky?

«Qui il comitato scientifico, che io presiedo, è stato unanime nell’individuare la figura del collega professor Alexander Patschovsky. Più tardi terrò una laudatio nei suoi riguardi: in alcune cartelle cercherò di mostrare qual è il profilo scientifico dell’autore. Per dirla ora in due parole, Patschovsky è stato allievo di uno dei maggiori medievisti tedeschi: Herbert Grundmann, morto nel 1970. È stato l’ultimo suo allievo e di Grundmann ha raccolto l’eredità su due piani. Nei primi anni si è occupato soprattutto di inquisitori ed eretici. Poi, a partire dalla fine degli anni ’80 - ricordo, e lo ricorderò più tardi nell’Abbazia florense, una sua venuta a San Giovanni in Fiore per un congresso gioachimita - ha deciso di dedicarsi pienamente allo studio di Gioacchino. In questo senso, Patschovsky ha scritto dei saggi e soprattutto ha curato le edizioni critiche di moltissime opere di Gioacchino. Se non ci fosse stato lui, ben poco sarebbe stato pubblicato dell’abate calabrese».

- [Foto] Alexander Patschovsky

- È uno studioso indispensabile, insomma.

«Delle tre grandi opere di Gioacchino, Patschovsky ha pubblicato in proprio la Concordia, sta per pubblicare il Commento all’Apocalisse e infine ha revisionato a fondo il testo del Salterio a dieci corde, curato dal professor Selge. Quindi Patschovsky è una figura luminosa; è un autore che, già prima della pensione, e a maggior ragione dopo il pensionamento, avvenuto nel 2005, si è dedicato totalmente allo studio di Gioacchino. Questo può sembrare qualcosa di astruso, perché fare delle edizioni critiche vuol dire produrre dei testi latini e con apparati di commento che per un profano spesso non sono facilmente comprensibili».

Me ne rendo conto, seguo il suo ragionamento.

«In realtà, Patschovsky ha posto le basi per un lavoro su Gioacchino che a questo punto ha dei fondamenti estremamente solidi e non più incerti. Perché dico solidi? Lo dico perché, soprattutto per le grandi opere, Gioacchino ha lavorato producendo diverse redazioni delle sue opere. Lei pensi che alla Concordia Gioacchino ha lavorato per 15 anni, con continue revisioni. Ma intanto le prime copie del testo già circolavano. Quindi è stata enorme la difficoltà di arrivare a definire il testo di fronte a tradizioni manoscritte divergenti. Ecco, i testi ora sono stati fissati: si sono poste le basi per un lavoro scientifico di enorme rilevanza».

Adesso di che cosa vi state occupando come studiosi?

«Parallelamente, abbiamo cercato e stiamo cercando ancora di tradurre delle opere. Io stesso ho appena tradotto i primi quattro libri della Concordia in italiano, in modo da rendere Gioacchino accessibile al lettore che non sia iperspecialista. Così viene fuori la straordinaria ricchezza di questo autore, che non si lascia confinare dentro uno spazio isolato».

Il fascino dell’abate calabrese deriva anche dalla sua utopia, concepita tra i monti della Sila, del rinnovamento del mondo?

«Il fascino di Gioacchino è quello di un grande pensatore che nel contempo è stato un monaco, un abate, uno che ha concepito un’idea di riforma del mondo a partire da una località isolata, sperduta, sulla Sila, immaginando un grande sogno, forse anche la grande illusione che da lì sarebbe venuto fuori il rinnovamento del monachesimo e del mondo».

Qual è la sua impressione a proposito della percezione che gli studiosi calabresi hanno di Gioacchino da Fiore?

«In una rivista che ho diretto per parecchi anni e che ancora seguo, Annali di Scienze religiose, noi pubblichiamo ogni anno, da una dozzina d’anni, una bibliografia degli scritti, cioè di tutti gli studi che compaiono su Gioacchino da Fiore nel mondo. Si tratta di un elenco, brevemente commentato, di ciascun articolo, di ciascun libro, di ciascuna voce di enciclopedia. Diciamo che, per darle l’idea, ci sono tra i 20 e i 50 contributi all’anno che escono un po’ in tutto il mondo, prevalentemente in Europa, ma qualcuno anche in Paesi lontani: negli Stati Uniti, in America Latina eccetera. Dirle che c’è un contributo specifico di alto livello scientifico che venga dalla Calabria mi sembrerebbe in fondo una forzatura. Naturalmente ci sono degli studiosi calabresi che si occuopano di Gioacchino. Anche in passato ci sono stati degli studiosi calabresi; penso qui al padre Francesco Russo e credo che fosse calabrese pure Antonio Crocco, che insegnava all’Università di Salerno. Questi ed altri studiosi calabresi hanno lavorato molto sull’abate, ma direi in una fase - naturalmente non uso alcuna tonalità spregiativa - pionieristica, cioè in cui si trattava di aprire la strada su Gioacchino».

Ora qual è il contributo degli studiosi calabresi?

«Adesso, come un po’ dappertutto, il tecnicizzarsi e lo specializzarsi della ricerca fa sì che per fare un’edizione di Gioacchino ci debbano essere competenze paleografiche, filologiche, storiche eccetera, che non si trovano dietro l’angolo. Queste competenze potrebbero trovarsi in Calabria o potrebbero trovarsi, come è stato per il professor Patschovsky, tra Monaco di Baviera, dove lui ha esercitato parte della sua attività di ricerca nei primi anni, e l’Università di Costanza, in Germania, dove lui ha insegnato fino al pensionamento».

Non è, in qualche modo, un controsenso?

«Per quanto le ho già detto, non mi meraviglio che Gioacchino non sia particolarmente considerato, non sia particolarmente oggetto di studio in Calabria. Però proprio per questo sono grato, devo dirle, all’attività che il Centro studi gioachimiti ha fatto e fa. La trovo meritoria. Il Centro ha sempre rispettato il piano della ricerca scientifica, e in questo senso non ha mai posto argini, mai posto limiti alla ricerca degli studiosi che ha cercato di raccogliere intorno a sé un po’ in tutto il mondo, purché fossero bravi».

C’è anche bisogno di rendere Gioacchino da Fiore più alla portata di tutti?

«Il Centro ha messo in atto una grossa attività di carattere divulgativo a livello provinciale, ed anche regionale, che in qualche modo si avvale dei risultati della ricerca scientifica e li ripropone in una prospettiva pure più semplificata; innanzitutto per le scuole, per i centri di cultura, per le università della terza età, per le biblioteche».

Come vede il futuro del Centro internazionale di studi gioachimiti?

«L’ho detto diverse volte, lo dico anche a lei, nella speranza che questa riflessione possa essere raccolta: il Centro studi gioachimiti è una realtà che va ulteriormente potenziata, e ci sarebbero tanti modi per potenziarla. Certo, siamo ormai alla vigilia della conclusione delle edizioni di Gioacchino».

Questo, professore, che cosa significa?

«Che tante altre cose si possano progettare, perché Gioacchino è un personaggio che muore nel 1202 ma la sua impronta resta fino all’età contemporanea. Allora non si fa fatica, non si fa sforzo per trovare altre imprese».

Che cosa servirebbe, dunque, per ravvivare, rivitalizzare le attività del Centro?

«Occorrerebbero, credo, anche grandi finanziamenti. Più volte, mi sono augurato che il Centro studi gioachimiti possa fruire di finanziamenti maggiori, in modo tale da dare nuove prospettive e nuovi orizzonti rispetto a quelli delineati quarant’anni fa e che in parte stanno anche venendo a conclusione. Infatti, dopo che Patschovsky avrà pubblicato l’edizione del Commento all’Apocalisse, mancherà solo il Liber Figurarum, che è già stato preso in carico dal mio collega professor Marco Rainini, dell’Università Cattolica, e con Gioacchino avremmo finito».

La missione del Centro è quasi compiuta?

«Sì, però infiniti altri capitoli si possono aprire sotto il nome di Gioacchino, a partire dalle opere pseudogioachimite composte subito dopo la sua morte. Quindi io mi auguro che il Centro - il quale è, non so se il termine sia tecnicamente giusto, un’eccellenza in Calabria - possa essere ulteriormente valorizzato, sostenuto, finanziato, avvalendosi sempre anche dell’apporto degli studiosi che più tempo e più competenze hanno speso su Gioacchino».

-

>IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO --- CONVEGNO AD AMSTERDAM SU GIOACCHINO DA FIORE. Concluderà i lavori Giorgio Novello. Intervista (di Emiliano Morrone).24 novembre 2022, di Federico La Sala

L’INTERVISTA

L’influenza di Gioacchino da Fiore in un convegno ad Amsterdam. «Occasione per far conoscere la realtà calabrese agli olandesi»

Concluderà i lavori l’ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, conoscitore di Gioacchino e legato alla Calabria

di Emiliano Morrone (Corriere della Calabria, 24/11/2022)

COSENZA Al pensiero e all’influenza di Gioacchino da Fiore nella cultura europea è dedicato un importante convegno che si svolgerà ad Amsterdam venerdì 25 novembre, alle ore 18,30 nella chiesa protestante Keizersgrachtkerk. L’iniziativa è organizzata dal Comites Olanda insieme all’Istituto italiano di cultura di Amsterdam, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Fiore e della Provincia di Cosenza. Concluderà i lavori l’ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, profondo conoscitore di Gioacchino e legato alla Calabria da un affetto «basato su una molteplicità di radici». Al Corriere della Calabria il diplomatico ha rilasciato una lunga e particolare intervista, raccontando del suo incontro folgorante con la figura dell’abate florense, dei suoi sentimenti per la nostra regione e della propria disponibilità rispetto «ad ulteriori iniziative calabresi».

Ambasciatore Novello, il prossimo 25 novembre lei concluderà i lavori di un importante convegno, in programma ad Amsterdam, sul pensiero di Gioacchino da Fiore e sull’influenza che esso ebbe nella cultura olandese. Qual è, al riguardo, il suo punto di vista?

«Sono molto orgoglioso di questo convegno, che è assolutamente originale ed innovativo. I Paesi Bassi sono una nazione di grande cultura, con una fitta rete di università ed un’attenzione particolare alla filosofia e dalla teologia. Mi colpisce molto il fatto che ogni anno in Olanda venga nominato un teologo di Stato (oggi lo è un frate di origine tedesca). La stessa divisione storica tra olandesi di religione cattolica ed olandesi di religione protestante ha costituito a mio parere un motivo ulteriore di approfondimento di tematiche proprie anche di Gioacchino. Ma questo convegno consentirà anche di far conoscere di più la realtà calabrese agli amici olandesi nel quadro di un forte rilancio delle relazioni bilaterali, in particolare nel settore economico e scientifico, ma sempre sulla scorta del nostro grande ruolo come vera potenza culturale».

Qual è, a suo avviso, il punto di contatto tra il profetismo gioachimita e la cultura dei Paesi Bassi?

«Direi la proiezione verso il futuro e il sostanziale ottimismo. I Paesi Bassi sono nati in un territorio di per sé infelice, una distesa di paludi aperte alla furia del mare, e col duro lavoro di secoli sono diventati uno dei Paesi più importanti d’Europa ed uno dei più influenti anche a livello internazionale. Questi risultati si ottengono solo con attenta pianificazione e incrollabile ottimismo; quell’ottimismo che ritrovo in Gioacchino e nelle sue “dimostrazioni” dell’avvento di un’età dello spirito, età ancora ancorata nella storia ma dove dovrebbero venire riconciliate le controversie e risolte le sofferenze dell’umanità».

Lei conosce da molto tempo Gioacchino da Fiore e la Calabria, per averli frequentati nelle sue letture, nei suoi viaggi, nella sua vita. Quali sono i suoi sentimenti nel parlarne?

«Sono sentimenti di vero affetto. Mi rendo conto che la Calabria e la sua cultura costituiscono un filo che è stato costante in tutta la mia esistenza. Un affetto che, come credo tutti gli affetti solidi, coinvolge molteplici aspetti. Il punto culminante è stato probabilmente il mio lungo viaggio in bicicletta, con altri cinque ragazzi padovani, dalla nostra città di origine proprio a San Giovanni in Fiore: tre settimane e oltre 2000 chilometri di avventura e gioia pura, dormendo all’aperto o dove capitava e percorrendo tra 100 e 200 chilometri al giorno, spesso in salita. Ricordo la fatica di affrontare le rampe della Sila e finalmente l’arrivo a San Giovanni, meta simbolica e da noi così agognata. Ricordo le tante personalità calabresi incontrate nei miei studi appunto al liceo e più tardi all’università, da Pitagora di Samo a Tommaso Campanella, fino poi alla mia infatuazione letteraria per Corrado Alvaro».

L’Europa attraversa un periodo di grande difficoltà. Che senso può avere riportare nel nostro tempo la filosofia, la teologia della storia dell’abate Gioacchino e la sua spiritualità?

«Direi in due modi essenziali. In primo luogo, il suo ottimismo di fondo. La sua escatologia - con una dimostrazione “scientifica” che alle prime due età ne sarebbe succeduta una terza in cui i conflitti si sarebbero risolti ed appianati ed ogni uomo avrebbe avuto grandi possibilità di esprimersi veramente al meglio in una società ordinata - suona ancora oggi come un forte appello a guardare all’avvenire con fiducia, nonostante le difficoltà dell’ora presente. In secondo luogo, la terza età da lui indicata (come esegeta, non come profeta, come amava sostenere!) sarebbe stata un’età di libertà e non un’età di dominio della forma e della norma. Questo è un fortissimo appello a guardare alla sostanza, alla nostra interiorità, alla nostra ricchezza di esseri umani e non a quello che è meno importante, più superficiale e che fatalmente tende a dividerci».

Come incontrò l’opera e la figura di Gioacchino da Fiore?

«Al liceo, a 15 anni, sotto la guida di un mio straordinario professore al quale devo tanto anche per la mia scelta professionale: Federico Talami, straordinario esperto di Dante. Ricordo perfettamente la sua lezione quel lontanissimo giorno, credo del gennaio 1976, dedicata al canto 12º del paradiso, nel cielo del sole e cioè degli spiriti sapienti. Dante menziona una straordinaria quaterna di geni: Bonaventura da Bagnoregio, Tommaso d’Aquino, Rabano Mauro e appunto Gioacchino. Si tratta di pochissimi versi nei quali il sommo poeta mette assieme il più grande mistico del medioevo, il massimo pensatore cristiano razionalista, il maestro delle genti germaniche e appunto, per usare le sue parole, “Gioacchino di spirito profetico dotato”. Rimasi folgorato da quello che lessi sul metodo di Gioacchino: un’interpretazione comparata dei due alberi, il Vecchio e il Nuovo Testamento, per proiettare nel futuro un terzo albero, corrispondente all’età dello spirito. Questo sguardo d’aquila verso i secoli avvenire poteva facilmente incendiare la fantasia di un adolescente che stava elaborando e identificando le linee guida per il suo futuro, come ero io all’epoca. E questo accadde».

Come vede oggi la regione Calabria?

«Più che a darle una risposta, mi limito a citarle tre episodi. Il primo. Recentemente abbiamo parlato di Calabria con mio fratello Sergio, presidente e amministratore delegato di Sonepar Italia, il maggior distributore italiano di materiale elettrico, con un giro d’affari di oltre un miliardo di Euro. Sergio mi ha raccontato della recente estensione di Sonepar alla Calabria con l’apertura di cinque nuovi punti vendita e del fatto che il tasso di crescita societario in quella regione è il più elevato di Italia. Insomma, in questa importante azienda italiana la Calabria costituisce un mercato oggetto di studio e di ammirazione. Il secondo. Spesso parlando di Calabria emerge il tema della criminalità organizzata. Ma oggi emerge in modo diverso rispetto al passato: l’Italia è sempre più apprezzata per quanto fa nella lotta alla criminalità organizzata. Quello che noi facciamo in Italia, ad esempio, è seguito con estremo interesse qui nei Paesi Bassi. Un mio caro amico, il deputato olandese Ulisse Ellian, si è recato per ben due volte in Calabria per studiare da noi lo svolgimento dei maxiprocessi e l’azione meritoria delle istituzioni nazionali e regionali appunto in questo settore. La stessa ministra della giustizia olandese, a sua volta recatasi in Italia per studiare le nostre procedure, ha dichiarato alla stampa che la lotta al crimine organizzato è la nuova “esportazione di eccellenza” del nostro Paese. Il terzo. Durante le celebrazioni della festa nazionale, tenutosi anche in Olanda il 2 giugno scorso, uno dei nostri apprezzati sponsor è stato l’Amaro del Capo, prodotto da una nota azienda calabrese. Potrei citare ancora il mio prossimo viaggio a Groningen tra qualche settimana per una splendida mostra di Versace oppure la mia presentazione all’Università di Delft delle minoranze linguistiche italiane con particolare attenzione al Grecanico calabrese. Potrei citare quanto ho esposto circa le piste ciclabili della Sila, la grande mostra sul futurismo italiano qui in corso nei Paesi Bassi, come noto avviato da Umberto Boccioni nato in Calabria, o anche un ragazzo calabrese che avevo conosciuto tanti anni fa ad un congresso nazionale con una voce splendida che poi è diventato il celebre baritono Demetrio Colaci. Potrei citare il mitico terzino Silvio Longobucco, altro calabrese che svolse un ruolo importantissimo per la conquista della prima coppa Uefa della Juventus (come noi vecchi juventini ben sappiamo). Ma per mancanza di spazio mi devo fermare qui. Come vede il mio affetto per la Calabria è basato su una molteplicità di radici!».

Vicepresidente del Comites Olanda è Monica Spadafora, originaria di San Giovanni in Fiore. Che effetto le ha fatto incontrare una cittadina calabrese per un evento culturale sull’abate Gioacchino e il Paese di cui lei è ambasciatore d’Italia?

«Al mio primo incontro con Monica le ho chiesto quale fosse la sua regione di origine e mi è stato naturale menzionarle il mio viaggio in bicicletta a San Giovanni in Fiore. Con meraviglia e con gioia ho scoperto le sue origini proprio a San Giovanni e sono venuto a conoscenza del suo impegno culturale proprio sulle tematiche di Gioacchino. L’idea di organizzare un evento proprio su Gioacchino è stata spontanea».

Come dovrebbe muoversi la Calabria per promuovere e valorizzare le proprie risorse di natura e cultura?

«Direi innanzitutto che la Calabria dovrebbe maturare una maggiore consapevolezza dei propri grandi punti di forza. Ne ho menzionati alcuni, ma ce ne sono tantissimi altri. Basti pensare che il premio Nobel per la medicina Renato Dulbecco è nato a Catanzaro oppure che l’indimenticato presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro era di distinta famiglia calabrese; o che la musica pop italiana degli ultimi anni ha avuto tra i suoi protagonisti i calabresi Mino Reitano, Mia Martini e Loredana Bertè. Una sana consapevolezza della propria realtà significa rinnovare l’orgoglio delle proprie radici e poterlo quindi comunicare in modo costruttivo all’estero. In secondo luogo, rivolgendosi anche alla rete delle ambasciate e degli istituti italiani di cultura all’estero. Tra l’altro in molti di essi operano eccellenti miei colleghi di origine calabrese, tra i tanti diplomatici illustri di questa terra cito ad esempio Bruno Pasquino, oggi capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica che ha organizzato in modo impeccabile la visita di stato del presidente della Repubblica nei Paesi Bassi, conclusasi con grande successo una decina di giorni fa. Tra le varie ambasciate, chiedo agli amici calabresi di ricordarsi in particolare di quella da me diretta e dell’Istituto di cultura di Amsterdam, dove opera con particolare incisività la direttrice Paola Cordone. Io e Paola siamo disponibili e fortemente interessati ad ulteriori iniziative calabresi».

Pensa di ritornare in Calabria, magari per un altro appuntamento culturale su Gioacchino da Fiore?

«Temo possa essere difficile per me: soffro di sclerosi multipla che mi rende problematici i movimenti, anche se proprio questo costituisce per me un formidabile stimolo a dare sempre tutto me stesso nella mia professione e al servizio dei miei ideali, compresa la promozione dell’inclusione e del rispetto delle persone con disabilità. Anzi, resto a disposizione nel caso si pensasse in regione a qualche iniziativa a questo riguardo specifico. Ma la Calabria resta sempre vicina al mio cuore e ne seguo con crescente interesse lo sviluppo. Anche per questo auspico che, se io trovo oggi difficoltà ad andare in Calabria, tanti amici calabresi vengano a trovarmi all’Aja!».

-

> IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". --- LETTERA INASPETTATA Il papa emerito Benedetto XVI scrive a sorpresa al presidente del centro dedicato a Gioacchino da Fiore (di Franco Laratta).5 settembre 2022, di Federico La Sala

LETTERA INASPETTATA

Il papa emerito Benedetto XVI scrive a sorpresa al presidente del centro dedicato a Gioacchino da Fiore

Nella lettera si esprime un ringraziamento verso l’attività che sta portando avanti il Centro Studi con la pubblicazione delle opere dell’abate calabrese

di Franco Laratta (LaCNews", 5 settembre 2022)

Il papa emerito, Benedetto XVI, a sorpresa scrive al presidente del centro internazionale di studi gioachimiti, Riccardo Succurro: "Quando negli anni Cinquanta scrissi il mio lavoro sulla Teologia della storia di San Bonaventura dovetti utilizzare l’edizione del cinquecento, pubblicata nella Repubblica di Venezia. A quel tempo- scrive il papa emerito al presidente del Centro Studi - Gioacchino da Fiore era ancora considerato un sognatore sulla cui opera si preferiva tacere. Da allora l’opera di Gioacchino è stata al centro di ampi dibattiti e il silenzioso abate di Fiore si meraviglierebbe di tutto quello che oggi gli si attribuisce".

Nella sua analisi, Benedetto esprime un significativo apprezzamento verso l’operazione culturale più importante che sta svolgendo da quarant’anni il Centro Studi, la pubblicazione delle opere di Gioacchino da Fiore che consente di poter attingere al pensiero dell’abate calabrese e non alle interpretazioni e manipolazioni che ne hanno caratterizzato la lettura: "Per questo la pubblicazione di una moderna edizione critica dei suoi scritti rappresenta un’assoluta necessità, alla quale Lei ha corrisposto con il Suo Centro Internazionale di Studi Gioachimiti". Il papa emerito ha infine chiesto l’invio dei libri pubblicati dal Centro Studi di San Giovanni in Fiore.

Perché tutto questo interesse verso Gioacchino da Fiore da parte di uno dei più grandi intellettuali del ‘900? Per darsi una risposta bisogna andare indietro nel tempo, fino agli anni cinquanta, quando Ratzinger scrisse un lavoro molto importante: "San Bonaventura. La teologia della storia", pubblicato successivamente dalla Porziuncola nel 2008. Ratzinger ha approfondito il confronto tra la concezione della storia di Bonaventura e quella dell’abate di Fiore ed ha studiato l’influsso di Gioacchino su Bonaventura.

Secondo Ratzinger, san Bonaventura ha accolto la concezione gioachimita di Cristo "centro dei tempi", e non solo "fine dei tempi". Ratzinger sostiene che "l’idea di considerare Cristo l’asse dei tempi è estranea a tutto il primo millennio cristiano ed emerge solo in Gioacchino... che divenne, proprio nella Chiesa stessa, l’antesignano di una nuova comprensione della storia che oggi ci appare essere la comprensione cristiana in modo così ovvio da renderci difficile credere che in qualche momento non sia stato così."

C’è anche da sapere che il cardinale Ratzinger nel corso dei suoi studi e delle sue ricerche si è più volte confrontato con il pensiero dell’Abate Gioacchino. Durante il suo pontificato, che si è concluso con le clamorose dimissioni, è ripreso con maggiore vigore il processo di beatificazione di Gioacchino. Benedetto XVI con questa sua ultima lettera ha inteso sottolineare lo straordinario ruolo che da 14 anni svolge a livello internazionale il Centro Studi Gioachimiti, chiedendo quindi materiale e libri sul pensiero dell’Abate.

-

> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". -- UNA "TRISTE GIOIA": PASQUA 2020 E IL COVID-19. Le lacrime sono il vino del godimento (di Enrico Spadaro).9 aprile 2020, di Federico La Sala

STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...

- DEUS CHARITAS EST (1 Gv 4, 12 ss.).

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15, 9-11)

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15, 9-11)

- DALLA "VECCHIA" ALLA "NUOVA" ALLEANZA. Dopo la "bella storia" di "Abramo e Isacco", arriva la "buona notizia" di "Dio" che «non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha offerto per tutti noi» (San Paolo, "Lettera ai Romani", 8.32)?!

Le lacrime sono il vino del godimento

di Enrico Spadaro (Ondaiblea, 09 aprile 2020)

- Pasqua 2020, una pasqua particolare, vissuta in casa per il "lockdown" dovuto all’emergenza Covid-19. Dopo le lacrime arriva il godimento, dopo la contrizione la gioia: con queste riflessioni del dott. Enrico Spadaro (dottore di ricerca in Letteratura inglese ad Aix-en-Provence/Marsiglia) auguriamo ai lettori di Ondaiblea una serena Pasqua, di ripartenza e voglia di vita, di resurrezione e speranza (sm)

È con sensazioni di triste gioia che sembra avvicinarsi questa Pasqua, in cui quasi tutti i cristiani non possono fisicamente partecipare ai riti della Settimana Santa. Sembra quasi un paradosso, un ossimoro pronunciare queste parole, “triste gioia”: “gioia” nell’imminente resurrezione di Cristo, “triste” perché forse non totalmente vissuta.

Eppure esiste un termine greco, che racchiude un concetto forse maggiormente conosciuto nel mondo cristiano ortodosso, “charmolypi” (χαρμολύπη), che esprime al tempo stesso sentimenti di gioia (hara) e di tristezza (lypi). Si ritrova tale termine negli scritti di San Giovanni Climaco (525/575-603/650), monaco che visse quasi tutta la vita presso il monastero del Sinai. Nella sua dottrina, e in particolare nel suo scritto più celebre, La Scala della divina ascesa, vengono prevalentemente esaltati coloro che dopo aver peccato si pentono, poiché i dolori patiti permettono loro - attraverso il pentimento - di accedere alla vera “gioia” del Paradiso. Questi peccatori redenti sembrano aver provato la morte per poi essere risorti come Cristo, sono stati abbandonati e infine salvati dal Padre. Le lacrime che hanno versato sono così benedette: “Beati i sofferenti, perché essi saranno consolati”. (Matteo 5,4).

Il concetto espresso da San Giovanni Climaco potrebbe rinviare ad un elemento essenziale delle fiabe secondo lo scrittore britannico J.R.R. Tolkien (1892-1973), vale a dire la consolazione del lieto fine, per cui l’autore, nel suo saggio Sulle Fiabe (1939) conia il termine “eucatastrofe”, l’improvviso capovolgimento felice degli eventi, “ed è in quanto tale un evangelium, che fornisce una visione fuggevole della Gioia, quella Gioia oltre le muraglie del mondo, intensa come il dolore”.[1]

Con evangelium, Tolkien, fervente cattolico, non poteva che intendere il Vangelo, considerato come l’unica vera fiaba, e infatti continua il proprio saggio: “la Nascita di Cristo è l’eucatastrofe della storia dell’Uomo. La Resurrezione è l’eucatastrofe della storia dell’Incarnazione. Questa storia comincia e finisce nella gioia.”

Con evangelium, Tolkien, fervente cattolico, non poteva che intendere il Vangelo, considerato come l’unica vera fiaba, e infatti continua il proprio saggio: “la Nascita di Cristo è l’eucatastrofe della storia dell’Uomo. La Resurrezione è l’eucatastrofe della storia dell’Incarnazione. Questa storia comincia e finisce nella gioia.”L’immensa opera letteraria di Tolkien e soprattutto i due romanzi principali, Lo Hobbit (1937) e Il Signore degli Anelli (1954-55), sono pieni di momenti in cui si verifica un’eucatastrofe, ma forse uno di quelli più evocativi è rappresentato dagli istanti immediatamente successivi la distruzione dell’Unico Anello tra le fiamme del Monte Fato. Frodo e Sam si credono spacciati e svengono, ma vengono salvati dalle grandi aquile e si risvegliano a Gondor con Gandalf al loro capezzale.

Tolkien descrive il momento attraverso le sensazioni di Sam:

Tolkien descrive il momento attraverso le sensazioni di Sam:- [...] Sam si rese conto di non aver udito ridere, di non aver udito la semplice espressione della letizia, per giorni e giorni senza fine. Suonava alle sue orecchie come l’eco di tutte le gioie vissute. E improvvisamente si mise a piangere. Poi, come il vento di primavera spazza via la pioggia perché il sole brilli con maggiore intensità, le sue lacrime cessarono ed egli scoppiò a ridere, e balzò ridendo dal letto.[2]

E qualche pagina dopo:

- E quando Sam lo udì, rise dalla gioia; poi si alzò in piedi ed esclamò: «O grande gloria e splendore! Tutti i miei desideri sono stati esauditi!». E pianse.

- E tutto l’esercito rise e pianse e in mezzo alla loro allegria e alle lacrime si alzò come argento la voce del menestrello e tutti tacquero. Ed egli cantò, a volte in Lingua Elfica, a volte dell’idioma dell’Ovest, finché i loro cuori, trafitti dalle dolci parole, traboccarono, e la loro gioia fu simile a spade, e il loro pensiero vagò nelle regioni ove delizie e dolori sono un’unica cosa e le lacrime sono il vino del godimento.[3]

Gioia e dolore sembrano fondersi e le lacrime sono la via che porta alla gioia, secondo la teorizzazione tolkieniana dell’eucatastrofe, ma anche secondo il concetto di “charmolypi” di San Giovanni Climaco. Inoltre, occorre sottolineare la data della distruzione dell’Anello, il 25 marzo, che è sì il giorno dell’Annunciazione a Maria, ma nella tradizione medievale era anche il giorno della crocifissione, il Venerdì Santo, un giorno di dolore che anticipava la gioia della Pasqua.

I momenti d’eucatastrofe in Tolkien non saranno forse l’espressione totale di beautitudine, ma potrebbero essere una rappresentazione di gioia e dolore, che preannuncia la “Gioia” finale del Paradiso.

Enrico Spadaro

Note

[1] Tolkien. Il medioevo e il fantastico. Milano, Bompiani, p. 225.

[2] Tolkien. Il Signore degli Anelli. Milano, Bombiani, p. 1136.

[3] Ibid., p. 1139.

Sul tema, nel sito, si cfr.:

PASQUA: BUONA PASQUA DI RESURREZIONE E DI RISURREZIONE.

- DANTE : IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"

STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...

DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica

DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala

- DEUS CHARITAS EST (1 Gv 4, 12 ss.).

-

> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". -- GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE "CARITÀ", E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO.3 marzo 2018, di Federico La Sala

DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ”, E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO. ..

"È nostro altissimo dovere tenere sempre presenti e diligentemente imitare i luminosi esempi della ammirabile carità ...": "Mirae caritatis. De sanctissima eucharistia", della "Ammirabile Carità. La santa eucarestia", così è intitolata e così è tradotta la "Lettera enciclica" di Leone XIII, del 1902:

- MIRAE CARITATIS. LETTERA ENCICLICA DI SUA SANTITÀ LEONE PP. XIII. LA SANTA EUCARESTIA

- EPISTOLA ENCYCLICA - MIRAE CARITATIS SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS PAPAE XIII. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA.

Se si tiene presente che nel 1183, con grande chiarezza e consapevolezza, Gioacchino da Fiore nel suo "Liber de Concordia Novi ac Veteris Testamenti" così scriveva:

- "Primus ergo status in scientia fuit, secundus in potestate sapientie, tertius in plenitudine intellectus. Primus in servitute servili, secundus in servitute filiali, tertius in libertate. Primus in flagellis, secundus in actione, tertius in contemplatione. Primus in timore, secundus in fide, tertius in charitate"

("Il primo stato visse di conoscenza; il secondo si svolse nel potere della sapienza; il terzo si effonderà nella plenitudine dell’intendimento. Nel primo regno il servaggio servile; nel secondo la servitù filiale; il terzo darà inizio alla libertà. Il primo stato trascorse nei flagelli; il secondo nell’azione; il terzo trascorrerà nella contemplazione. Il primo visse nell’atmosfera del timore; il secondo in quella della fede; il terzo vivrà nella carità"),

("Il primo stato visse di conoscenza; il secondo si svolse nel potere della sapienza; il terzo si effonderà nella plenitudine dell’intendimento. Nel primo regno il servaggio servile; nel secondo la servitù filiale; il terzo darà inizio alla libertà. Il primo stato trascorse nei flagelli; il secondo nell’azione; il terzo trascorrerà nella contemplazione. Il primo visse nell’atmosfera del timore; il secondo in quella della fede; il terzo vivrà nella carità"),

si può ben pensare che le preoccupazioni di una tradizione e di una trasmissione corretta del messaggio evangelico e, con esso, del "luminoso esempio" dello stesso Gioacchino da Fiore, non siano state affatto al primo posto del magistero della Chiesa cattolico-romana, né ieri né oggi.

Di Gioacchino se si è conservato memoria del suo lavoro come del suo messaggio, lo si deve sicuramente alla sua "posterità spirituale" - è da dire con H. De Lubac, ma contro lo stesso De Lubac, che ha finito per portare acqua al mulino del sonnambulismo ateo-devoto dell’intera cultura ’cattolica’,.

Federico La Sala

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...

MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori

MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori

- IL MAGISTERO DI MENZOGNA DELLA CHIESA CATTOLICA: IL "PADRE NOSTRO" CHE INDUCE IN TENTAZIONE. -- "Traduzione non è buona, Dio non ci induce in tentazione" (Papa Francesco).

-

> IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". -- La filosofia della storia di Michel Serres: “È cominciata l’era dolce dell’umanità!”.26 luglio 2017, di Federico La Sala

DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Ripartire dal nostro presente storico, a ri-attivare l’umana (di tutti e di tutte!!!) capacità di "gettare ponti" e a riprendere il cammino "eu-ropeuo" .... *

“È cominciata l’era dolce dell’umanità!”

di Francesco Bellusci ("doppiozero", 26 luglio 2017)

Qualche anno fa, in un breve e amichevole scambio a distanza con Michel Serres, il filosofo francese mi faceva notare la vicinanza geografica del mio paese di origine (lucano) con il rispettivo (calabrese) di Gioacchino da Fiore, confidandomi che in quel momento l’abate e teologo cistercense assorbiva i suoi interessi e le sue ore di studio nella biblioteca della prestigiosa Académie Française, fondata dal cardinale Richelieu, di cui Serres è membro da quasi trent’anni. Adesso, mi rendo conto che quella confidenza di circostanza mi avrebbe fornito la chiave segreta di accesso alla sua ultima fatica, appena edita in Italia (Darwin, Bonaparte e il Samaritano. Una filosofia della storia, Bollati Boringhieri, Torino).

Infatti, la “filosofia della storia” che Serres presenta in questo libro, ricalca lo schema dell’interpretazione storico-allegorica di Gioacchino da Fiore basata sul processo di compimento progressivo della Rivelazione e soprattutto sulla divisione in tre età o epoche (l’età del Padre, l’età del Figlio e l’età dello Spirito santo), che nel libro di Serres diventano: l’era dell’inizio, l’era dura e l’era dolce.

Infatti, la “filosofia della storia” che Serres presenta in questo libro, ricalca lo schema dell’interpretazione storico-allegorica di Gioacchino da Fiore basata sul processo di compimento progressivo della Rivelazione e soprattutto sulla divisione in tre età o epoche (l’età del Padre, l’età del Figlio e l’età dello Spirito santo), che nel libro di Serres diventano: l’era dell’inizio, l’era dura e l’era dolce.Non si tratta di una novità assoluta. In passato e sempre in una versione secolarizzata, lo schema era stato mutuato e riproposto, per esempio, da Lessing nell’Educazione del genere umano o da Nietzsche nelle “tre metamorfosi” (cammello, leone, fanciullo) del Così parlò Zarathustra.

È lo stesso Serres che, in alcuni punti del libro, rivela la matrice “cristiana” della griglia alla base della sua filosofia della storia, che rimane tuttavia estranea al modello escatologico di quella matrice. La confidenza evoca oggi un’ulteriore coincidenza e analogia. Tra i più ferventi aderenti alla visione di Gioacchino da Fiore ci fu il teologo e francescano parigino Gerardo di Borgo San Donnino, che in un libro intitolato Liber introductorius ad Evangelium aeternum del 1254 preconizzò l’imminente avvento dell’“età nuova” o ordine dello Spirito Santo profetizzata da Gioacchino (per l’esattezza nel 1260), con la scomparsa conseguente della Chiesa gerarchizzata sostituita da una comunità monastica di santi.

Ma San Bonaventura metterà a tacere immediatamente i fervori gioachimiti nel suo ordine, bollandoli di eresia, e il teologo parigino sarà condannato alla prigione a vita. Entrati nel terzo millennio, diverse e inquietanti nubi e minacce sembrano addensarsi e oscurare il nostro tempo: dal terrorismo globale alle guerre asimmetriche, dalle catastrofi ecologiche o umanitarie legate ai grandi flussi migratori dal Terzo Mondo alla criminalità organizzata che avvelena l’economia e la politica di alcuni Stati, in non poche parti del mondo.

Eppure, un filosofo, ancora una volta francese, di nome Michel Serres, ancora una volta, in quest’ultimo libro, ne parla come di fenomeni molto circoscritti e regressivi, enfatizzati solo dai “mercanti” del pessimismo e del catastrofismo che si annidano non a caso nel sistema delle comunicazioni di massa, e annuncia, nell’incredulità generale, che abbiamo fatto da poco il nostro ingresso nell’età più dolce dell’umanità.

È, quindi, il caso di addentrarci di più nel testo di Serres, al quale già di recente la collana “Riga” sui grandi innovatori del Novecento ha dedicato una ricca antologia critica (Michel Serres, a cura di G. Polizzi e M. Porro, Marcos y Marcos, Milano 2014) e sul quale, il prossimo ottobre, la Casa della Cultura di Milano si appresta ad offrire un seminario a più voci al pubblico italiano, per accompagnarlo nel modo in cui il nuovo maître à penser francese, che parteciperà in videoconferenza, c’invita a cambiare lo sguardo sul mondo contemporaneo.

Se, come si è detto, Gioacchino da Fiore gli fornisce la tela, la tavolozza dei colori che Serres utilizza per dipingere il suo affresco ambizioso include alcune coppie concettuali-chiave: bene e male, virtuale e attuale, caos e necessità, sacro e santo, rideclinate a partire dai pensatori e scienziati che lo hanno ispirato profondamente e costantemente: Simone Weil, Henri Bergson, Jacques Monod, René Girard.

Questi riferimenti e intercessori non vanno ovviamente confusi con i “personaggi concettuali” fatti assurgere da Serres a simboli delle tre età o ere che vede succedersi nella storia e che danno il titolo al libro: Darwin, Napoleone e il Samaritano.

Il libro inizia con la precisazione di un nuovo modo di intendere e definire i confini della storia, la cui profondità temporale assume in Serres una dimensione colossale. Non è solo la storia “storica”, la storia centrata sugli uomini, la storia che ha inizio con l’invenzione della scrittura. Paradossalmente questa Storia ha una memoria corta, cortissima, anzi è un ammasso di oblii, perché dimentica e mette ai margini della storia gli ominidi o i popoli primitivi privi di scrittura, gli altri viventi, le cose inerti, il pianeta, l’universo. La storia di cui Serres vuole proporre una filosofia, infatti, ha l’estensione cronologica vertiginosa del “Grande Racconto” delle scienze, dal momento che risale fino al Big Bang, cioè a circa quattordici miliardi di anni fa.

È il racconto che unifica in un’unica serie temporale le durate che ogni singola scienza (etnologia, biologia evolutiva, fisica del globo, astrofisica, cosmologia) ha ricostruito e aggiorna con sempre maggiore esattezza per i propri oggetti, in cui è inclusa la storia degli storici. L’enciclopedia delle scienze diventa una cronopedia e scienze naturali e scienze umane si uniscono, perché, anche se raccontano cose diverse, si basano sulla stessa struttura del tempo. Questa storia, chiarisce Serres, non ha più scopo o direzione e tantomeno sono gli uomini il fine o la fine di questo racconto, che è fatto di caos e biforcazioni impreviste, è un insieme eterogeneo di paesaggi e ritmi temporali differenti, ma che si può sempre ripercorrere da valle a monte secondo il “movimento retrogrado della verità” di bergsoniana memoria, ricostruendone così catene causali e direzioni di marcia. E Serres vi scorge la successione di tre ere.

La prima era va dalla formazione dell’Universo e del nostro pianeta fino alla comparsa e allo sviluppo delle forme viventi pre-umane. È l’era “darwiniana”, segnata dal duello energia-entropia, che governa il mondo fisico, e da quello vita-morte, che governa la galassia dei viventi e che si rideclina in pace-guerra con la comparsa dell’Homo sapiens, il rappresentante dell’unica specie vivente a introdurre la violenza e l’omicidio intra-specie. Ha inizio adesso l’“era dura” segnata da tre morti: la morte procurata col sacrificio, prima umano poi animale, ritualizzato nelle religioni arcaiche, che coagulava e rendeva coese così le comunità col sacro e col sangue, fino a quando il cristianesimo lo sostituirà con il rito “dolce” e simbolico dell’eucarestia, per denunciare l’innocenza di ogni vittima sacrificale; la morte procurata dalle armi letali della guerra, che è apparsa perpetua lungo tutta la storia “umana”, a cominciare dalla madre di tutte le guerre, quella combattuta tra gruppi nomadi e gruppi sedentari; la morte indotta o minacciata dal meccanismo economico del prestito e del debito, regolato ma sempre impastato di violenza. L’era dura culmina nella rivoluzione industriale e si chiude con l’esplosione di Hiroshima, che inaugura la prima “globalizzazione”, perché proietta la minaccia di morte per la prima volta non più sull’individuo, sui gruppi umani o sulle civiltà bensì sull’intera specie umana, ma è contestuale all’evento che gli fa da contraltare e che apre il sipario dell’era dolce: la scoperta della penicillina.

La neghentropia, l’informazione, la cura della vita, hanno sempre opposto, infatti, resistenza alla “tanatocrazia” dell’era dura e creato le condizioni per l’avvento dell’era dolce. Le stesse rivoluzioni dolci, come quelle concernenti i segni e la comunicazione (dall’oralità alla scrittura, dalla scrittura alla stampa, dalla stampa al digitale) hanno avuto un impatto più duraturo e diffuso sull’organizzazione sociale rispetto alle rivoluzioni dure, come quella scientifico-tecnico-industriale.

L’era dolce comincia poco più di mezzo secolo fa e si connota per tre componenti: la pace, la medicina, il digitale. La pace, nuova, dura almeno in Europa ininterrottamente da settant’anni; la guerra e il terrorismo sono precipitati all’ultimo posto come causa di mortalità nel mondo; all’immensa maggioranza degli uomini ripugna uccidere, violentare, distruggere opere d’arte e stigmatizza le minoranze che adottano ancora questi comportamenti; la protezione sociale dei deboli ha capovolto il darwinismo sociale dell’era dura. Questa pace è stata la condizione principale della golden age del secondo dopoguerra, dello sviluppo economico impetuoso che ha accresciuto il benessere, l’inurbamento, e della medicina che ha aumentato considerevolmente la speranza di vita, modificando il nostro rapporto col corpo, che non soffre più i dolori quotidiani di chi viveva già fino alla metà del secolo scorso.

Nell’era dolce, il medico rimpiazza il guerriero, la pietà del buon Samaritano succede alla spietatezza di Napoleone: “Nell’era antica, che possiamo definire ‘hegeliana’, a volte gli eserciti in battaglia trascinavano dietro degli sparuti chirurghi, mal equipaggiati, con poche infermiere munite di bende sparse in un ambiente insozzato dai combattimenti. Le grandi epidemie spesso erano la conseguenza dei carnai successivi allo scontro. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un giorno queste retroguardie avrebbero sostituito in prima linea i soldati, un tempo vittime; che l’ospedale, dove hanno luogo le sfide all’ultimo sangue per il trionfo della vita, avrebbe rimpiazzato il conflitto; che i governi, abbandonando il servizio militare, avrebbero deciso per una politica della salute; che dopo le ferite ci sarebbero state le cure; che l’assistenza sanitaria pubblica avrebbe sostituito il quartier generale e le sue strategie di morte; che l’OMS avrebbe potuto orientare la geopolitica. Ma questa utopia ha avuto luogo”.

Dopo aver letto fiumi di inchiostro sul lato oscuro e pervertibile della biopolitica moderna, Serres c’invita a coglierne il lato irenico e benigno, se ci poniamo adeguatamente dal punto di vista della lunghissima durata del “Grande Racconto”. D’altra parte, il profilo antropologico emergente dell’umanità “dolce” è convergente con quello tratteggiato già nel frammento postumo del 1887 da Nietzsche, per il quale proprio il contesto di vita reso meno insicuro e insensato e quindi addolcito dallo sviluppo della scienza e dalla tecnica, rende più ‘forti’ gli uomini più ‘moderati’, che non hanno bisogno, per rassicurarsi, di ricorrere a fedi estreme o a visioni essenzialiste e metafisiche dell’uomo.

Il motore della storia non sarà più la lotta tra servo e padrone, vinta da chi è disposto a rischiare la vita e a soggiogare quella altrui con la minaccia di morte, ma la legge del buon samaritano che s’inchina e si prende cura della vita, perché ci consentirà non solo di progredire ma di sopravvivere: “Dalla pietra tagliata alle armi nucleari, dai cacciatori-raccoglitori agli sventramenti del mondo, l’era storica contraddistinta dalle forze dure è al termine. Non può andare oltre senza avvelenare gli uomini e distruggere le cose”. E arriviamo così alle tecnologie dolci di Internet, che hanno innanzitutto il pregio di liberare la potenza del numero: tutti accedono virtualmente a tutto e a tutti.

Serres è positivamente impressionato dalla capacità di Internet di decentralizzare e democratizzare il sapere, in una misura non comparabile con quella delle altre rivoluzioni della “coppia supporto-messaggio” (scrittura e stampa) e in attesa di dispiegare ancora il suo ventaglio di effetti e opportunità per l’accesso al potere e alle istituzioni, per l’organizzazione dell’opposizione a regimi oppressivi, per nuovi modi di apprendere, di conoscere e di liberare la mente all’invenzione, per creare nuove appartenenze.