GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. La Chiesa, il bunker di Papa Ratzinger, e lo Spirito di Gioacchino. Una nota di Enzo Mazzi - a cura di Federico La Sala

- [...] Gli orrori della pedofilia così come tutto il marcio che emerge dal buio degli spazi sacri non si può più affrontare con quell’assolutismo gerarchico che è la radice stessa dei mali della Chiesa. Occorre aprire porte e finestre allo Spirito che alimenta i «segni dei tempi» [...]

Lo scandalo del sacro

di Enzo Mazzi (il manifesto, 11 marzo 2010)

Questo montante dilagare dello scandalo della pedofilia nel cuore della istituzione ecclesiastica cattolica a tutte le latitudini pone gravissimi problemi al senso di appartenenza ecclesiale in settori sempre più ampi del cattolicesimo mondiale. Il potere ecclesiastico, che per lunghi anni ha cercato colpevolmente di nascondere il fenomeno dietro una cortina di silenzio, sembra aver capito che il tempo dell’onnipotenza del mondo del sacro è ormai finito. L’abito talare, lo zuccotto rosso o la tiara papale non garantiscono più la immunità di fronte alla giustizia terrena. E il potere della informazione ha stracciato definitivamente il «velo del tempio» penetrando impudicamente nelle oscurità delle sacrestie, dei collegi cattolici, dei conventi, e perfino dei palazzi apostolici.

Di fronte a un quadro così complesso, che richiederebbe tanta saggezza, capacità di rinnovamento e lungimiranza, è sconcertante che i massimi vertici della gerarchia cattolica si attardino ancora nel riproporre i vecchi schemi della unicità-perennità della Chiesa e del centralismo-assolutismo del papato. E che continuino a guardare con sospetto a ciò che si muove alla base della Chiesa e a tentare ancora la via ormai anacronistica della repressione verso lo sviluppo del conciliarismo.

«Ogni volta che nella Chiesa si affronta un periodo di declino - ha detto il papa ieri - si affaccia anche un utopismo spiritualistico», che porta alcuni a sognare la nascita di una «altra Chiesa». Una sorta di «utopismo anarchico », come quello ispirato nel Medioevo da Gioacchino da Fiore, si insinuò nel Concilio Vaticano II, ma «grazie a Dio i timonieri saggi della barca di Pietro hanno saputo difendere, con le novità del concilio, anche l’unicità della Chiesa».

Quello che il papa vede come un pericolo è da molti ormai considerato come l’unica possibilità di futuro per una fede cristiana liberata dal dominio medioevale del sacro.

Gioacchino da Fiore, vissuto nella seconda metà del XII secolo, monaco del monastero cistercense di S. Giovanni in Fiore, nella Sila, si rese interprete delle attese delle classi umili del tempo. A cominciare dagli inizi del secondo millennio era avvenuta una grande trasformazione della società feudale: il declino del sistema di dipendenza della servitù della gleba e la nascita di comunità di villaggio dotate di autonomia e formate da contadini non più servi della gleba. Questo porta una nuova cultura, la cultura della cooperazione e della solidarietà. È in questo clima che il monaco cistercense Gioacchino da Fiore lancia l’annuncio della liberazione da tutti i poteri che in diversi modi dominano dall’alto e l’avvento di una società dello Spirito e dell’amore universale.

Un annuncio che in diverso modo nutrirà tutte le rivoluzioni moderne, come ci dicono molti storici autorevoli. Tracce della profezia di Gioacchino da Fiore si ritrovano nel modernismo a cui guardava con simpatia papa Giovanni e nei movimenti della liberazione post-moderna come ad esempio nella riflessione di un Teilhard De Chardin, nelle comunità di base e nella Teologia della liberazione.

Altro che utopismo anarchico. È il futuro che si delinea. Utopismo lontano dalla realtà appare piuttosto questa insistenza nel blindare la Chiesa nel bunker del sacro illudendosi che in tal modo essa possa sfuggire alle sfide della secolarizzazione.

Gli orrori della pedofilia così come tutto il marcio che emerge dal buio degli spazi sacri non si può più affrontare con quell’assolutismo gerarchico che è la radice stessa dei mali della Chiesa. Occorre aprire porte e finestre allo Spirito che alimenta i «segni dei tempi».

Sul tema, nel sito, si cfr.:

Forum

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. -- CILE. Il Papa ha ammesso di aver sottovalutato il caso e ha fatto dimettere i vescovi. Ma le omertà in diocesi e nei seminari sono la norma (di Marco Marzano).20 maggio 2018, di Federico La Sala

Pedofilia, tutta la Chiesa ha i problemi del Cile

Linea dura - Il Papa ha ammesso di aver sottovalutato il caso e ha fatto dimettere i vescovi. Ma le omertà in diocesi e nei seminari sono la norma

di Marco Marzano (Il Fatto, 20.05.2018)

La decisione dei vescovi cileni di rassegnare in blocco le dimissioni dai loro incarichi al papa è clamorosa. Segnala la consapevolezza di una responsabilità collettiva dell’episcopato cileno per i gravi crimini commessi da membri della Chiesa in quel Paese. Il gesto giunge dopo decenni di insabbiamenti ed è la conseguenza di un drastico cambiamento di linea di Francesco nel contrasto alla pedofilia clericale in Cile.

Sino al gennaio di quest’anno e cioè al suo viaggio nel Paese andino, Francesco non sembrava scontento di come andavano le cose nella chiesa cilena. Nel 2015, aveva promosso, nominandolo vescovo, Juan Barros, un “allievo” e amico del pedofilo abusatore Don Fernando Karadima. Quando Francesco lo ha nominato vescovo sul capo di Barros pendeva già l’accusa di aver assistito impassibile alle violenze che Karadima infliggeva ai minori.

Proprio durante quel viaggio, Francesco aveva reagito con fastidio alla domanda di chi gli aveva chiesto conto del suo sostegno a Barros rispondendo che della complicità di quel vescovo con i crimini di don Karadima non c’erano riscontri certi e quindi, fino a prova contraria, quelle contro di lui erano calunnie. Quelle parole parvero l’ennesima manifestazione della complicità vaticana con gli abusatori e suscitarono la reazione indignata di molta parte dell’opinione pubblica, non solo cilena.

È a quel punto che il papa fece mostra di esser pronto a cambiar linea, ammise di essersi sbagliato nel giudicare la situazione cilena, dichiarò di essere stato male informato e di voler andare finalmente a fondo della questione. Mandò un Cile un suo investigatore che acquisì nuove informazioni, poi convocò i dirigenti cileni a Roma e ottenne le loro dimissioni. Adesso gli toccherà procedere alle necessarie epurazioni, cioè al licenziamento di massa dei vescovi cileni. Se ciò non avvenisse, se il papa prendesse tempo e nel frattempo la vicenda venisse dimenticata dai media, ci troveremmo dinanzi a una sceneggiata sulla pelle delle vittime.

In una lettera indirizzata ai vescovi cileni che doveva rimanere riservata (e di cui alcuni giornali hanno pubblicato stralci) Francesco ammette che i problemi in Cile vanno ben al di là del caso Karadima-Barros, che nella chiesa cilena si sono verificati nel tempo abusi e mancanze di tutti i generi, che sono stati distrutti documenti che compromettevano alcuni preti, coperti e protetti o trasferiti precipitosamente da una parrocchia all’altra e subito incaricati di occuparsi di altri minori. Le accuse hanno riguardato anche le istituzioni formative, i seminari, colpevoli di non aver arrestato la carriera di preti che già da studenti mostravano chiari segni di un comportamento patologico nella sfera sessuale e affettiva. Il problema è “il sistema” ha concluso il papa.

Ed è verissimo. Il punto è: quale sistema? A meno di non voler credere che la chiesa cilena abbia sviluppato patologie tutte peculiari, che fosse una sorta di associazione a delinquere fuori controllo e a meno di negare che fenomeni identici a quelli descritti dal papa nella sua lettera si sono verificati ovunque nel mondo bisogna ammettere che il sistema è la chiesa stessa nella sua attuale forma organizzativa. Il problema è cioè un’organizzazione strutturata intorno alla supremazia di una casta clericale tutta maschile e celibe formata intorno ai valori della fedeltà assoluta e della disciplina di corpo all’interno di istituzioni totali e claustrofobiche come i seminari e poi investita del monopolio assoluto nella gestione del sacro, della competenza esclusiva di tutti gli aspetti cruciali della vita dell’istituzione.

Se il pontefice vuole davvero combattere fino in fondo il sistema e debellarlo, perché non prende tutti in contropiede e assume l’iniziativa di avviare una grande riflessione collettiva e pubblica, eventualmente attraverso un sinodo straordinario, sul tema della responsabilità dei funzionari e delle istituzioni cattoliche nei tantissimi casi di abusi sui minori commessi dai membri della Chiesa nella sua storia recente? E perché non invita a farne parte anche quegli studiosi che da anni sostengono che il problema degli abusi sessuali da parte del clero cattolico va affrontato mettendo in conto l’eventualità di dover smantellare la tradizionale strutturale clericale che da secoli, e senza alcuna discontinuità sino al presente, governa la Chiesa ai quattro angoli della terra? Questo sì che sarebbe l’inizio della rivoluzione.

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. -- Nuova denuncia abusi scuote Chiesa Cile. Vescovo Goic, compromesso dallo scandalo, chiede perdono.20 maggio 2018, di Federico La Sala

Nuova denuncia abusi scuote Chiesa Cile

Vescovo Goic, compromesso dallo scandalo, chiede perdono

di Redazione ANSA SANTIAGO DEL CILE

20 maggio 2018

20 maggio 2018(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 20 MAG - Una nuova denuncia di abusi sessuali da parte di un gruppo di sacerdoti cileni - organizzati in una ’confraternita’ di abusatori - ha scosso la Chiesa cilena e compromesso uno dei suoi vescovi più autorevoli, monsignor Alejandro Goic, appena tornato dal viaggio in Vaticano in cui tutto l’episcopato del paese sudamericano ha rassegnato le dimissioni al Pontefice. Il caso è stato sollevato da un reportage tv del programma T13. Una testimone ha raccontato di aver avuto consegnato a Goic una lista di 17 sacerdoti che hanno messo su una "confraternita", con al vertice un "nonno" e "zie" e "nipoti", al femminile, al di sotto di lui, che si dedicano ad abusi sessuali. Goic, che inizialmente aveva negato ogni addebito oggi, ha invece chiesto perdono, riconoscendo che aveva "agito senza l’adeguata agilità nell’inchiesta su Luis Rubio e altri sacerdoti". Goic - già presidente della Conferenza episcopale cilena - presiede dal 2011 il Consiglio nazionale per la prevenzione degli abusi contro i minori.

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. -- La resa dei vescovi cileni. L’intera conferenza dei vescovi ha consegnato ieri a papa Francesco le proprie dimissioni (di Alberto Melloni)..19 maggio 2018, di Federico La Sala

Lo scandalo pedofilia

La resa dei vescovi cileni

di Alberto Melloni (la Repubblica, 19.05.2018)

L’episcopato cileno ha preso una decisione senza precedenti: l’intera conferenza dei vescovi ha consegnato ieri a papa Francesco le proprie dimissioni. Un gesto clamoroso di auto-decapitazione di una chiesa, che segna una tappa drammatica nella vicenda che ha visto denunziare i crimini dei pedofili preti e l’omertà dei vescovi.

Esplosa un quarto di secolo fa, la crisi dei pedofili in talare ha visto cadere a fatica i tentativi di minimizzare la cosa o di ridurla a casi confinabili alla procedura penale canonica. È venuta poi la stagione della “vergogna” e della “tolleranza zero”, affidata alla voce ferma e alle capacità di empatia del papa: il che ha aiutato a scoperchiare un male, anche a rischio di dare ansa a denigrazioni, che ha colpito diocesi, ordini, movimenti. Solo in un caso, nel 2010, Ratzinger si scostò da questa linea scrivendo una lettera alla chiesa di Irlanda che aveva come tema la pedofilia. Fedele alla sua teologia, Benedetto XVI aveva indicato nella presunta cedevolezza della chiesa irlandese davanti alla secolarizzazione una delle ragioni di tanto vasta e inconfessata tragedia. Un atto di accusa collettivo giustamente duro, ma che puntava l’indice contro un episcopato che non si era nominato da solo, contro una chiesa che non aveva mai domandato l’indipendenza da Roma.

Recentemente la vicenda di un vescovo cileno ha riportato in discussione non solo il comportamento di singoli religiosi, ma di un’intera chiesa nazionale. Dove le violenze sessuali perpetrate da un religioso molto amato da preti e presuli - padre Fernando Karadima - erano state denunciate all’autorità ecclesiastica, che non aveva creduto alle vittime. Per le coperture e le sordità, era stato sostituito l’arcivescovo di Santiago; e Karadima fu condannato dalla giustizia canonica all’ergastolo canonico perpetuo.

Nel frattempo l’ombra si allungava sui suoi più intimi collaboratori: di uno di questi, monsignor Juan Barros - fatto vescovo da Giovanni Paolo II e trasferito da Francesco a Osorio nel 2015 - sono state chieste le dimissioni dalle vittime del prete-santone, che hanno accusato Barros di aver saputo o di aver assistito agli stupri. Francesco, convinto della sua innocenza, ha respinto le dimissioni offertegli da Barros e ha domandato di fornirgli “le prove”. Una richiesta che aveva sconvolto i sopravvissuti, che sanno benissimo che lo stupratore scommette sempre sulla certezza che nessuno crederà alla vittima.

Bacchettato dal cardinale O’Malley, resosi conto dell’errore, Francesco ha chiesto il perdono delle vittime, ha ascoltato gli esiti di un’inchiesta guidata da monsignor Scicluna, ha convocato i vescovi del Cile per un incontro singolare, a metà fra il processo e il ritiro, al termine del quale ha posto il nodo ecclesiologico della questione in una densa lettera piena di citazioni. Non è una chiesa più “rigida” o più “severa” o più “disciplinata” quella che può evitare i delitti che hanno devastato persone e comunità: ma, sostiene Francesco, solo una “ chiesa profetica” capace di rifiutare le “spiritualità narcisiste”, di liberarsi dalla autoreferenzialità chiesastica e di cercare la compagnia dei poveri.

Le dimissioni collettive sono state la risposta dei vescovi. Un gesto mai visto. Un autodafé con il quale un episcopato intero compie sì un atto di sottomissione al vangelo così come Francesco lo ha personalmente predicato, ma in parte anche un atto di sfida: perché potrebbe postulare una riconferma altrettanto massiva, salva la sanzione di coloro che fossero platealmente compromessi coi delitti. A Francesco il compito di decidere. Anzi discernere; la cosa che un gesuita fa più spesso in vita sua; un atto mai infallibile, mai sterile.

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. -- Dimissioni in blocco dei vescovi cileni. Sotto accusa anche cardinale vicino al Papa (di Paolo Rodari)..19 maggio 2018, di Federico La Sala

Pedofilia, dimissioni in blocco dei vescovi cileni. Sotto accusa anche cardinale vicino al Papa

Clamorosa decisione dei religiosi presenti a Roma dopo gli incontri con Francesco: "Abbiamo rimesso i nostri incarichi nelle mani del Santo Padre, affinché decida lui liberamente per ciascuno"

- [Foto] Un momento dell’incontro di papa Francesco con 34 vescovi cileni (ansa)

di PAOLO RODARI (la Repubblica, 18 maggio 2018)

CITTA’ DEL VATICANO - Una decisione senza precedenti che entra nel cuore dell’omertà dietro la quale si sono sovente trincerate le gerarchie ecclesiastiche quando qualcuno dei sacerdoti loro affidati si è macchiato del crimine di abuso sessuale su minori. I vescovi cileni hanno rimesso ieri in blocco i propri incarichi nelle mani del Papa, affinché decida lui liberamente il futuro di ognuno.

La notizia è arrivata dopo tre giorni di incontri riservati fra gli stessi presuli e Francesco dedicati agli abusi commessi in Cile e, in particolar modo, agli insabbiamenti: «Chiediamo perdono», hanno detto ieri i presuli, per il dolore causato alle vittime e «per i gravi errori e le omissioni commessi».Più di un anno fa il Vaticano aveva annunciato che sarebbero stati dimessi i vescovi reticenti sulla pedofilia. La decisione di ieri è figlia anche di quella volontà. E, insieme, della caparbietà delle vittime cilene che hanno preteso e ottenuto un incontro chiarificatore col Papa a Santa Marta.

In Cile, lo scorso gennaio, Francesco aveva mostrato di credere soltanto alla versione dei presuli. In merito alle coperture che il vescovo di Osorno, Juan Barros, aveva concesso al prete pedofilo Karadima, aveva detto alle vittime di non avere «prove». «Sono tutte calunnie», aveva poi spiegato loro. Quindi il ripensamento, con l’invio in Cile dell’ex pm della Santa Sede Charles Scicluna, e del sacerdote Jordi Bertomeu, per compiere un’approfondita investigazione che ha portato alla luce un’altra verità. Tanto che con ieri una nuova epoca sembra avere inizio: la garanzia di impunità non è concessa più a nessuno. La politica delle omissioni non appartiene a Jorge Mario Bergoglio.

Le vittime a colloquio con Francesco nei giorni scorsi hanno puntato il dito non solo contro il vescovo Juan Barros, ma anche contro altri presuli e fra questi il cardinale Juan Ignacio González Errazuriz, membro del Consiglio permanente che aiuta il Papa nella riforma della Chiesa (C9). Errázuriz non ha presentato rinuncia perché è in pensione e a Roma si è mostrato indignato, «mi diffamano, il Papa ha detto che l’ho informato bene».

Francesco, in una lettera diffusa ieri mattina e scritta ai vescovi nell’imminenza dell’incontro con loro, aveva usato parole gravissime. Aveva parlato di «mancanza di informazioni veritiere ed equilibrate» da parte degli stessi presuli. Un deficit d’informazione messo in campo non decenni fa, ma oggi. A conferma che l’omertà che ha attraversato la Chiesa ai tempi di Giovanni Paolo II è ancora viva. Non siamo più negli anni in cui scoppiarono i casi di pedofilia del capo dei Legionari di Cristo Marcial Maciel, né dell’esplodere delle coperture amplissime concesse dall’arcivescovo di Boston Bernard Law ai preti pedofili. Eppure la storia si ripete: al porporato americano Law pochi mesi fa il Vaticano ha incredibilmente concesso sepoltura in Santa Maria Maggiore. Mentre, secondo le vittime, un membro del C9, appunto Errazuriz, non è riuscito a informare a dovere il Papa sui crimini commessi nel suo Paese nonostante con ogni probabilità ne fosse a conoscenza.

-

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. --- LE DIMISSIONI DI BENEDETTO XVI (di Emiliano Morrone).14 febbraio 2013, di Federico La Sala

LE DIMISSIONI DI BENEDETTO XVI E GIOACCHINO DA FIORE

di Emiliano Morrone (Il Quotidiano della Calabria,13 febbraio 2013, pagg. 1-19)

Le dimissioni di Benedetto XVI lasceranno un segno profondo. Molti commentatori si sono già sbilanciati sulle cause, spesso collegando la data dell’annuncio, lo scorso 11 febbraio, a precisi eventi della storia: l’apparizione di Maria a Lourdes nel 1858, i Patti Lateranensi del 1929 o l’Editto costantiniano di Milano (313 d.C., giorno incerto). Nei vari giudizi sul suo pontificato, il papa teologo è stato definito custode della tradizione cattolica, aperto all’accoglienza cristiana e politicamente debole; magari troppo per sopportare l’agenda e la “diplomazia” di un capo di Stato, insieme pastore della Chiesa.

Alcuni, poi, hanno riflettuto sulla Croce, già richiamata da Giovanni Paolo II, che Benedetto avrebbe deposto per evitare il calvario umano del predecessore. Espressi dubbi sulla salute di Joseph Ratzinger, presto fugati da padre Federico Lombardi; proposti accostamenti a Celestino V, che fece «il gran rifiuto», e alla figura di Karol Wojtyla, diversa per emotività, comunicativa e comunicazione. Uno avvezzo alla speculazione filosofica, impegnato a giustificare la fede come deliberato della ragione; l’altro intento a erodere il comunismo politico dalle fondamenta, come ricostruito da Ferruccio Pinotti e Giacomo Galeazzi in un loro libro.

Nei tanti articoli di ieri, non sono mancati riferimenti a profezie, per esempio a quella di san Malachia: 112 motti latini che descriverebbero altrettanti papi, compreso Benedetto, sino alla fine della Chiesa. Un opinionista cattolico ha rammentato delle visioni di Pio X e la preghiera di san Michele Arcangelo, convinto che si annuncino tempi durissimi: la lotta tra bene e male sarebbe al culmine e la Chiesa avrebbe problemi proprio a Roma; ben oltre, si può interpretare, i misteri del Vatileaks, le questioni dello Ior e gli scandali sessuali.

Il cardinale Carlo Maria Martini criticò dall’interno certe scelte della Chiesa, insistendo sulla promozione della persona umana come obiettivo dell’evangelizzazione. Egli intervenne, per esempio, a proposito del referendum sulla procreazione medicalmente assistita. Era l’anno 2005. Allora il cardinale Camillo Ruini invitò i cattolici all’astensione e Martini sembrò interrogarsi sugli effetti di quella posizione, soprattutto su come maturò. Inoltre, da biblista, rilevando pecche di esegesi nel libro di Benedetto XVI su Gesù di Nazaret, Martini discusse del metodo del pontefice, che nello specifico riunì il Cristo storico e il Cristo della fede. Il papa ha compiuto sforzi enormi per sistemare in modo coerente la lettera della Bibbia e la dottrina, comprensibilmente preoccupato dal dominio culturale dell’individualismo.

È quest’ultimo un punto fondamentale per tentare di capire le ragioni della rinuncia del papa. Pensatori progressisti l’hanno spiegata argomentando che la secolarizzazione, dunque la modernità, è entrata in Vaticano e nel giudizio del pontefice. Peraltro, nei loro ragionamenti hanno considerato soltanto la dimensione clericale della Chiesa; come se il Vaticano II non avesse qualificato la Chiesa come «il Corpo mistico di Cristo»; come se il Concilio non avesse mai introdotto, se così possiamo definirla, la categoria del «Popolo di Dio».

Nonostante la rivoluzione conciliare, quando si parla di Chiesa, s’intende di solito la gerarchia ecclesiastica. Forse la ragione risiede nel fatto che, parafrasando il “Gesù” di Ratzinger, l’impero «ha cercato di trasformare la fede in fattore politico, sostenendo la debolezza della fede col potere politico e militare». Da qui il connubio tra potere spirituale e potere temporale, autorità religiosa e autorità politica, come noi lo conosciamo nel 2013.

In una discussione telefonica, Gianni Vattimo - padre del pensiero debole e autore di “Dopo la cristianità”, volume che affronta il significato attuale del gioachimismo - ci ha anticipato un suo pezzo sul “Fatto Quotidiano” di oggi. Se ne riporta un estratto in merito alle dimissioni del papa, viste (da Vattimo) come atto di coscienza. «Non è affatto stravagante - sostiene Vattimo - pensare che questa crisi di coscienza papale possa essere davvero, o almeno essere legittimamente interpretata, come un evento decisivo nei rapporti del cristianesimo con la “razionalità occidentale”. La quale da tempo, e con buone ragioni, ha ormai liquidato i preambula fidei; svelandosi per quello che è: la razionalità calcolante del mondo “economicamente” organizzato, dei tecnici motivati dal loro sapere “oggettivo” e, alla fine, della logica bancaria che tutti conosciamo e soffriamo sulla nostra pelle». «Insistere sull’idea che la fede in Gesù Cristo è una scelta razionalmente motivata - afferma Vattimo - significa davvero condannarsi a perire insieme all’Occidente capitalistico ormai in disfacimento».

Benedetto XVI ha riconosciuto per iscritto l’importanza della profezia della Terza Età, dell’abate calabrese Gioacchino da Fiore. Il pontefice ha invece contestato lo storicismo di Marx ed Hegel, nel suo “Introduzione al cristianesimo”. Per il papa, quell’Età, cioè il tempo dello Spirito preconizzato da Gioacchino, rappresenterebbe la direzione giusta della Chiesa: finalmente pura, liberata dalle logiche e dai rapporti di forza del capitalismo, esso vittima della sua stessa ragione disumana.

Forse la debolezza che ha indotto Ratzinger a rinunciare, non è da rintracciare tanto nell’età. Piuttosto, non è blasfemo pensare che, proprio nel messaggio di Gioacchino, Benedetto abbia trovato la forza per compiere un atto destinato a pesare, più di quanto si possa prevedere, nel futuro della Chiesa, dei cattolici e dell’intero sistema mondiale.

Emiliano Morrone

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE ---- Ritrovare la fede primaria. Intervista ad Albert Rouet (a c. di Jérôme Anciberro e Philippe Clanché).3 febbraio 2013, di Federico La Sala

Ritrovare la fede primaria

intervista a Albert Rouet,

a cura di Jérôme Anciberro e Philippe Clanché

in “www.temoignagechretien.fr” - supplemento al n° 3524 del 24 gennaio 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)

Superando il divario tra credenti e non credenti, l’arcivescovo emerito di Poitiers propone di scrutare quella che lui chiama la fede primaria, quelle “ragioni intime di agire che orientano l’esistenza” presenti in ciascuno. Di fronte all’indifferenza religiosa, le sole risposte possibili per Mons. Rouet sono la povertà e la richiesta fatta alla Chiesa cattolica di esprimere il suo disaccordo su certi elementi, senza cadere nella condanna.

Alcuni osservatori lamentano un aumento dell’ostilità nei confronti delle religioni. Lei sembra invece più sensibile all’indifferenza religiosa. Ma in che cosa è preoccupante questa indifferenza?

La Francia ha vissuto in 120 anni un’evoluzione che altri paesi cattolici (il Canada, la Svizzera...) hanno conosciuto in 40. Un’evoluzione avvenuta in tre tempi. Il primo è stato quello della laicità, della separazione delle coscienze dei cittadini e dello Stato dal sistema religioso. Era la fine della teocrazia. Il secondo tempo è stato quello della secolarizzazione. Si è deciso di risolvere i problemi al loro livello: quando si è malati, non si va più in pellegrinaggio, ma all’ospedale. Quell’epoca aveva ancora una conoscenza reale della religione. Nel 1974, quando viene chiesto al presidente Pompidou se è credente, risponde: “Mia moglie va a messa”. Nel mondo rurale, all’epoca, il consigliere generale “radical-socialista” e massone è anche un ex chierichetto, e sa che avrà il funerale in chiesa. Oggi - è il terzo tempo -, questa realtà è superata. Le persone non sanno più che accanto a loro esiste un mondo religioso. Non sono contro, sono altrove. Non capiscono perché quel mondo religioso esista, a che cosa serva e quale sia il suo valore. Ma, al contempo, accanto al mondo a-religioso, che si pensa retto dalla scienza e dalla tecnica, sussiste una credulità totale. È assolutamente immaginabile partecipare ad un pellegrinaggio senza essere veramente credenti. I “pardons” bretoni [feste religiose con messa solenne e processione in abiti tradizionali] hanno molto successo, e i cattolici se ne rallegrano. Ma non è qualcosa che entra in profondità. Tra lo zoo e la spiaggia, c’è anche il turismo religioso. Ma è un religioso asettico.

Perché?

Perché?La nostra società ha tolto agli uomini la responsabilità della loro storia. Non siamo più immersi negli scontri ideologici. I bambini vengono orientati presto. Le fabbriche chiudono, senza che si sappia esattamente chi lo ha deciso e perché. Il gioco politico si è ridotto ad una guerra di statimaggiori. Che cosa resta alla gente? Solo la sua pelle. Questo individualismo è pesante da portare, allora ci si protegge. L’indifferenza religiosa non è un rifiuto materialista, ma una protezione. Eppure, la fortezza delle persone non è vuota. Anzi, conservano nel più profondo di se stesse ciò a cui tengono. Tenteranno delle esperienze individuali.

E meno esperienze collettive?

E meno esperienze collettive?Sì, e questo vale anche per i partiti politici e per i sindacati. Eppure, il desiderio è presente. Ma siccome il timore di essere spossessati della propria storia è forte, più un sistema religioso vorrà dettare un certo comportamento, meno sarà credibile.

Lei attribuisce ai nostri contemporanei indifferenti alle religioni una “fede primaria”. Che

cosa significa?

Lei attribuisce ai nostri contemporanei indifferenti alle religioni una “fede primaria”. Che

cosa significa?Non si può ridurre l’uomo ad un istinto meccanico, come la caccia in certi animali. Nell’uomo, c’è del gioco, c’è dell’incompiutezza. Un individuo non è mai solo ciò che pretende di essere o che dà l’impressione di essere. Questo gioco lo obbliga a prendere delle decisioni, non solo secondo dei processi tecnici, ma come un impegno della sua libertà. La fede primaria orienta le ragioni intime di agire, che dominano l’esistenza. Questo va oltre le preoccupazioni come mangiare o vestirsi. È un minimo esistenziale. Senza questo minimo non c’è vita umana, l’uomo è soffocato, perché solo due volte nell’esistenza quello che è coincide con ciò che appare: allo stadio di feto, quando è nel ventre materno, e a quello di cadavere nella sua bara. Tra i due, siamo quello e anche qualcos’altro. È precisamente in questa indecisione che bisogna decidersi... ed affidarsi.

Il discorso consumistico classico evoca anche i “margini di libertà” dell’individuo. In che cosa

questa libertà del consumatore è diversa dalla libertà che lei evoca?

Il discorso consumistico classico evoca anche i “margini di libertà” dell’individuo. In che cosa

questa libertà del consumatore è diversa dalla libertà che lei evoca?Le persone non sono così succubi della pubblicità come si crede... Anche quando si fanno piacere, il loro gesto va al di là del consumo. A Natale, sappiamo che certe spese sono inutili. Quando persone che prendono un sussidio RSA [Revenu de Solidarité Active, sussidio per persone senza lavoro o con un salario troppo basso] comprano ai figli una macchinina telecomandata da 400 euro, si può certo condannare questo gesto in nome dell’economia familiare. Ma vi si può anche vedere una maldestra rivendicazione di dignità: “Perché non ne abbiamo diritto? Ci è forse proibito?”. Dietro l’aberrazione economica, il gesto è forse indispensabile dal punto di vista della fede primaria. Questo tipo di comportamento è strano per le persone sensate, quelle che hanno tutto ciò di cui hanno bisogno...

Il suo modo di considerare il consumismo attuale può sembrare molto benevolo...

Il suo modo di considerare il consumismo attuale può sembrare molto benevolo...Il fatto è che bisogna distinguere il disaccordo e la condanna. Cristo, nel Vangelo di Giovanni, esprime il suo disaccordo. Ma non condanna la persona. Affermando di essere in disaccordo, si discute, e l’altro è un interlocutore. Condannando, al contrario, si prende l’altro per un oggetto che si mette da parte. Eppure, questo mondo ha bisogno che gli si dica di no. Ad esempio per il consumismo.

Quando la Chiesa cattolica esprime un disaccordo a proposito di un tema riguardante la

società, la cosa viene spesso sentita come una semplice condanna e non viene percepita la

distinzione che lei ha appena espresso.

Quando la Chiesa cattolica esprime un disaccordo a proposito di un tema riguardante la

società, la cosa viene spesso sentita come una semplice condanna e non viene percepita la

distinzione che lei ha appena espresso.Sì, è una difficoltà molto grande. Condannare, lo si può fare molto in fretta. Ma per dire di no, devo aspettare che l’altro mi abbia espresso le sue ragioni che lo spingono ad agire in un percorso che io non prenderei. Finché non avrò percepito che in quel desiderio, anche sbagliato, si trova una parte buona di desiderio di vivere meglio, non posso dire di no. Bisogna scorticare questo desiderio. La condanna, in quanto verdetto, fa a meno di questa analisi. La differenza è essenziale.

Di fronte alla “non credenza”, la Chiesa cattolica, fino al Vaticano II, è stata a lungo in un

atteggiamento di condanna. Del resto, solo pochi anni fa i vescovi francesi hanno soppresso il

servizio nazionale “Non credenza e fede”, ufficialmente per ragioni economiche. I non

credenti non interessano più alla Chiesa, così come la Chiesa non interessa più ai non

credenti?

Di fronte alla “non credenza”, la Chiesa cattolica, fino al Vaticano II, è stata a lungo in un

atteggiamento di condanna. Del resto, solo pochi anni fa i vescovi francesi hanno soppresso il

servizio nazionale “Non credenza e fede”, ufficialmente per ragioni economiche. I non

credenti non interessano più alla Chiesa, così come la Chiesa non interessa più ai non

credenti?Sono convinto che Cristo non ha creato un sistema religioso, ma un tipo diverso di relazione. Non si tratta di approvare tutto, ma almeno, in una logica di dialogo, di cammino comune e di rispetto reciproco, di esprimere la nostra fede primaria. Se no, il rischio è di rinchiudersi in se stessi. Conosciamo il percorso: “Siamo minoritari, siamo i puri, gli ultimi fedeli...” A coloro che la pensano così, cito san Matteo: “Siate perfetti come è perfetto il padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,48). La perfezione del Padre consiste nel far sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti, e a far piovere sui buoni e sui cattivi. “Se salutate soltanto i vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?” (Mt 5,47). La perfezione di cui parla Matteo è l’equità di Dio, che tratta ogni uomo in funzione del suo bisogno esistenziale. E non un idealismo morale, che a priori condanna delle posizioni, senza aver visto le persone che le vivono. Questo cambia tutto.

Questo atteggiamento è difficile da vivere per un’istituzione che deve difendere delle posizioni

che ritiene minacciate.

Questo atteggiamento è difficile da vivere per un’istituzione che deve difendere delle posizioni

che ritiene minacciate.Un sistema religioso non può rispondere alla sfida dell’indifferenza. La sola risposta, è la povertà e l’umiltà della fede. “So in chi ho creduto”, dice Paolo (2Tm 1,12). I cristiani hanno solo questo. Dobbiamo procedere senza protezioni, senza nulla da difendere.

La religione cristiana pretende tuttavia di detenere un accesso privilegiato alla verità, grazie

alla Rivelazione. Non è illusorio far finta di essere poveri in materia, mentre si sa - o si

pretende di sapere - che cos’è la verità?

La religione cristiana pretende tuttavia di detenere un accesso privilegiato alla verità, grazie

alla Rivelazione. Non è illusorio far finta di essere poveri in materia, mentre si sa - o si

pretende di sapere - che cos’è la verità?La modernità ci porta a rivisitare tutti i sistemi creati. Perché l’augustinismo è durato così a lungo, perché la scolastica torna oggi a riprendere vigore? I cristiani devono interrogarsi su questo bisogno tutelare di pensieri già pensati. Si sono confuse teologia e fede. Nelle lingue semitiche, verità e fedeltà sono la stessa parola. Cristo non ha detto “ho la verità”, ma “sono la verità” (Gv 14,6). Se la fede è relazione con Cristo, entriamo in un mondo non concorrenziale, senza esclusività.

Dobbiamo testimoniare la nostra capacità di vivere con Gesù, restando persone in piedi e libere. “Chi fa la verità viene alla luce” (Gv 3,21). Se il credente non partecipa all’elaborazione della verità che professa, non è la verità del Vangelo. La verità non può essere scritta una volta per tutte. Non è qualcosa. È qualcuno. Questa confusione tra il sistema e l’esistenza è anche il risultato della controversia modernista tra scienza e fede, tra naturale e soprannaturale, tra temporale ed eterno. Non se ne esce. Ma la vera domanda è: che cosa fa vivere e rende liberi?

Non si può costringere una persona che non vuole credere. Eppure, molte persone “di fede”

sono tentate di dire ai loro amici non credenti: “Un giorno ci arriverai, sei un credente che si

ignora”.

Non si può costringere una persona che non vuole credere. Eppure, molte persone “di fede”

sono tentate di dire ai loro amici non credenti: “Un giorno ci arriverai, sei un credente che si

ignora”.È frequente e perfettamente illusorio. Come se avessimo da un lato i credenti e dall’altro quelli che non hanno niente! Si elimina completamente la fede primaria. Posso forse definire non credente il mio amico militante sindacale comunista che, in tutta la sua carriera, ha rifiutato un salario superiore a quello più basso praticato nell’impresa? Aveva una fede primaria più sviluppata di certe persone dotate di un sistema religioso nella testa, ma senza granché nelle viscere. Per la teologia più classica, la fede che viene da Dio entra nell’uomo tramite la fede primaria. L’opposizione non è tra credenti e non credenti, ma tra diversi radicamenti e contenuti di fede. Nel nostro mondo secolarizzato, l’indifferenza ci obbliga a precisare il nucleo della nostra fede. Sono sorpreso che ci si stupisca quando dico questo. Il centurione del Vangelo (Lc 7, 1-10), buon pagano, chiede a Gesù, di primo acchito un guru dell’epoca, di guarire il suo servo. Non vale niente in teologia e in catechismo, ma la sua fede esistenziale è totale. E Gesù dice che non ha mai visto una fede simile in Israele. Ciò che Cristo vede prima di tutto, è l’autenticità del progetto esistenziale. Tutto possiamo pensare, salvo di essere circondati dalla non credenza.

Di questo passo, qualcuno potrebbe tacciarla di relativismo...

Di questo passo, qualcuno potrebbe tacciarla di relativismo...Si sono costruiti dei sistemi senza radicamento esistenziale, e li si fa combattere tra di loro. Non sono un anti-intellettuale. Si possono costruire delle teorie, ma anche la più bella, soprattutto se è religiosa, deve ad un certo momento manifestarsi nel reale, nel concreto, nell’esistenza di una persona che la professa. È a questo che è attento Cristo! La controversia del relativismo, siamo noi a crearla. È solo un dibattito per borghesi dei salotti parigini del XVIII e del XIX secolo, tra un sigaro e un cognac.

Sembrerebbe che si possa andar d’accordo tra credenti di confessioni diverse e perfino con

agnostici o atei su valori ampiamente condivisi. Ma in che cosa si può credere?

Sembrerebbe che si possa andar d’accordo tra credenti di confessioni diverse e perfino con

agnostici o atei su valori ampiamente condivisi. Ma in che cosa si può credere?Le beatitudini ricordano esigenze vitali, espressione che preferisco a “valori”. È in questo quadro che appare la seduzione di Cristo. Mi sono convertito a vent’anni per questo. Non ho mai ritrovato una tale autenticità. Per Matteo, la croce ha senso solo tra le beatitudini. Allora, si passa da queste esigenze vitali, da questi valori, ad una persona che dà loro un volto e che le ha vissute fino in fondo.

Allora, lei pensa che si cominci col credere in qualche cosa prima di credere in qualcuno?

Allora, lei pensa che si cominci col credere in qualche cosa prima di credere in qualcuno?Sì. Perché mai credere in qualcuno se non si cerca in lui la realizzazione dei propri desideri profondi?

Per rassicurarsi, ad esempio.

È una parola pericolosa. Vorrei dire che la fede non è fatta per rassicurare. Ma chi non ha mai bisogno di essere rassicurato, di essere riconosciuto? Chi non ha mai paura, a parte gli incoscienti? Se l’essere rassicurati è vissuto come una copertura di tipo materno, è catastrofico. Se invece lo si prende come la necessità di essere riconosciuti, non se ne può fare a meno. La purezza totale è disumana. La fede deve rispondere a dei bisogni primari. Senza la gioia di credere, senza sicurezza della fede, non si può vivere. Il limite tra i due è tenue, ma non gettiamo via il bambino con l’acqua sporca.

Quale sarebbe l’atteggiamento giusto dell’istituzione nei confronti della non credenza?

Quale sarebbe l’atteggiamento giusto dell’istituzione nei confronti della non credenza?Una Chiesa che sa tutto non interessa. Cristo dice alla Samaritana: “Ho sete”. Ha mai sentito un vescovo dire questo a un non credente o a una persona “mal credente”? In questa relazione si deve poter dare solo se si riceve. È la logica dello scambio, della comunione e dell’alterità. Per essere io, ho bisogno dell’altro. La nostra Chiesa, purtroppo, dà l’impressione di non cercar di ricevere. Il Vaticano II non ha detto che era necessario che tutti fossero cristiani, ma che ci siano dei cristiani nel mondo. Non è la stessa cosa. Se la Chiesa cattolica, per salvarsi, si accontenta di contabilizzare il numero dei fedeli che vanno a messa, come ne XIX secolo, va a sbattere contro il muro. Deve vivere con le persone, sostenerle nella loro fede primaria, essere testimone di ciò che ha vissuto Cristo. Facendo solo del culto, i preti diventano insignificanti. Siamo alla fine di un’epoca religiosa. Bisogna cambiare logica: o si crea del sacro, della religione per continuare le nostre vecchie abitudini, nel qual caso si resterà nell’insignificanza e si continuerà a far aumentare l’indifferenza, o ci si posiziona in una relazione di dialogo e di scambio, e forse, allora, si sarà ascoltati.

-

> APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. --- Al convegno sulla pedofilia il cardinale non risponde (di Marco Politi)7 febbraio 2012, di Federico La Sala

Al convegno sulla pedofilia il cardinale non risponde

di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 7 febbraio 2012)

Comincia con un’assenza il grande convegno vaticano sugli abusi sessuali. Il cardinale William Levada, prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, l’organo supremo che gestisce in Vaticano i dossier dei preti criminali, non si presenta alla stampa. Nei momenti cruciali Levada non risponde mai ai media. Non c’era nel marzo 2010, quando Benedetto XVI affrontò con rigore il tema nella sua Lettera agli Irlandesi denunciando che la Chiesa non aveva dato ascolto al grido delle vittime. Il porporato lasciò solo il portavoce vaticano Lombardi a fronteggiare i giornalisti ansiosi di avere risposte sul perché di tanti casi insabbiati nel corso di decenni. Levada non è venuto neanche ieri.

Eppure toccava al cardinale la relazione di apertura al convegno e il programma ufficiale parlava chiaro: “Al termine della propria presentazione gli oratori saranno a disposizione per le domande in sala stampa per un massimo di 30 minuti”. Invece, minuti zero. Forse Levada temeva che qualche reporter americano ponesse domande scomode. Afferma la maggiore organizzazione di vittime degli Stati Uniti, l’associazione SNAP, che da arcivescovo a San Francisco e a Portland (nell’Oregon) Levada avrebbe “insabbiato denunce su violenze su minori e molestie sessuali”. Resta il fatto che da cardinale prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, Joseph Ratzinger non si sottraeva alle domande spinose della stampa.

L’episodio rivela l’ambivalenza dell’evento inaugurato lunedì all’università Gregoriana. Il simposio internazionale rappresenta indubbiamente un momento importante, una svolta rispetto al passato. Il tentativo -come afferma padre Lombardi - di affrontare la questione in modo globale, con una “presa di coscienza collettiva” per non dare risposte soltanto sull’onda delle emergenze bensì mobilitare la Chiesa per una “risposta attiva”.

Dunque bisogna attrezzarsi per il futuro. Solo che non è ancora chiaro cosa succede con le migliaia di vittime del passato. Chi ha avuto, ha avuto...? Si lascia che singolarmente emergano dalla notte del loro dolore? O la Chiesa prenderà il coraggio a due mani e deciderà di “setacciare parrocchia per parrocchia, diocesi per diocesi per scoprire cosa è successo” come ha chiesto sul Fatto Quotidiano Bernie McDaid, una delle vittime americane che incontrò Benedetto XVI a Washington nel 2008?

Papa Ratzinger, nel messaggio augurale al convegno, ha auspicato che tutta la Chiesa si mobiliti per la guarigione, la salvaguardia e il “sostegno alle vittime”. Il pontefice ha anche sottolineato la necessità di un “profondo rinnovamento della Chiesa ad ogni livello”. Ma il nodo non è stato sciolto.

Il cardinale Levada nella sua relazione ha evitato l’argomento. Ha parlato di un drammatico aumento degli abusi del clero ai danni di minori negli ultimi anni, ha citato la cifra di 4000 dossier arrivati alla Congregazione per la Dottrina della fede, però si è limitato ad affermare che la quantità di casi ha “rivelato da una lato l’inadeguatezza di una risposta esclusivamente di diritto canonico a questa tragedia e, dall’altra, la necessità di una risposta più complessa”.

Nell’ombra è rimasta anche la questione della denuncia dei criminali alle procure. Dice il cardinale che la “collaborazione della Chiesa con le autorità civili” è la dimostrazione del riconoscimento che l’abuso sessuale di minori “non è solo un crimine in diritto canonico, ma è anche un crimine che viola le leggi penali”.

Però collaborare è un conto, andare dalla polizia è un altro. Sarebbe tollerabile - ripetono da anni le organizzazioni di vittime - che un preside non denunci automaticamente un professore che abusa? Ha rimarcato tempo fa sul Giornale il procuratore aggiunto della Repubblica a Milano Pietro Forno, capo del pool specializzato per gli abusi, che mai la gerarchia ecclesiastica ha ostacolato il suo lavoro, “ma in tanti anni non mi è mai, sottolineo mai, arrivata una sola denuncia da un vescovo o da un singolo prete”. E questo, ha soggiunto, “è un po’ strano”.

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. ---- “Credo nello Spirito Santo”. Lo Spirito, secondo Monsignor Riobé- vescovo di Orléans, membro dell’Union fondata da Charles de Foucauld)19 giugno 2011, di Federico La Sala

Lo Spirito, secondo Monsignor Riobé

di Guy-Marie Riobé

in “www.baptises.fr” del 10 e 12 giugno 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)

- “Credo nello Spirito Santo”: con questo titolo, in una serie intitolata “Une brassée de confessions de foi”, per iniziativa di Henri Fesquet, “Le Monde” del 10 luglio 1978 ha pubblicato questo testo di Monsignor Guy-Marie Riobé, vescovo di Orléans (membro dell’Union fondata da Charles de Foucauld). Otto giorni prima della sua morte.

Quando potremo allora, liberati dalle nostre formule esangui e dalle nostre astrazioni, confessare la nostra fede nello Spirito Santo con una parola capace di andare da cuore a cuore, come una fiamma ne chiama un’altra?

Credere nello Spirito, è credere nella vita, è credere che ogni vita avrà in Lui, definitivamente, vittoriosamente, l’ultima parola su tutte le fatalità di disgregazione, di immobilismo e di morte.

Credere nello Spirito, è credere nella storia come storia di salvezza, storia di liberazione dell’uomo, di tutti gli uomini. Credo allo Spirito Santo non come ad una porta aperta per evadere, ma come alla sola speranza che possa, in definitiva, animare la storia degli uomini.

Credo nello Spirito che anima oggi le grandi spinte di liberazione che tendono verso una universalità umana concreta, diversa, capace quindi di comunione fatta attraverso l’uguale dignità e il libero incontro dell’uomo e della donna, delle etnie, delle culture.

Credo nello Spirito che vibra nelle grida del Terzo Mondo come un appello alla condivisione dei beni della terra, al rispetto dei popoli a lungo disprezzati, al dialogo delle civiltà riconosciute nelle loro differenze e nella loro originalità.

Ogni uomo è mio fratello perché siamo tutti figli di uno stesso amore. Ogni uomo è sacro per me perché ogni uomo è figlio di Dio. E Credo nello Spirito che nello stesso tempo fa crescere nei nostri paesi, in maniera talvolta selvaggia, sconcertante, una grande sete di senso.

È fuori dalle nostre Chiese, lo so, che molti uomini cercano quel Dio d’amore che solo lo Spirito può farci conoscere ed amare. Mi dispiace, ma li capisco. Tutte le istituzioni, tutti i segni, anche i più sacri, si degradano se non accettano ad ogni primavera di cambiar pelle, a qualsiasi costo, anche a costo di accettare lacerazioni e sofferenze. Le nostre comunità, come tutte le istituzioni, non sfuggono al tempo e alla sua usura.

La Chiesa, in diversi momenti della sua storia, ha avuto paura dello Spirito, ha smesso di essere mistica e creatrice per diventare giuridica e moralizzatrice. Allora le burrasche dello Spirito hanno soffiato alla sua periferia e a volte contro di lei in una grande esigenza di vita creatrice, di giustizia e di bellezza. “Ci sono atei che grondano parola di Dio”, diceva Péguy, ed è tuttora vero.

Credo che Dio ci accompagni tutti nella nostra avventura umana e che solo la sua presenza sia eterna, e non le strutture, le parole, le immagini che, a poco a poco, nel corso dei secoli, abbiamo adottato per dire a noi stessi la sua presenza tra noi. La nostra Chiesa non ha nulla da temere dalle critiche che le vengono da altri, se sa ascoltarle come un appello di Dio.

Essa non può sprangare le porte per disporre più sicuramente di se stessa. Essa riceve ad ogni istante da Dio per essere continuamente inviata, immersa nel mondo, povera, modesta, fraterna, messaggera di gioia, prestando la sua voce ai poveri, agli uomini che vengono torturati o uccisi, a tutti coloro che ci gridano silenziosamente il Vangelo. È questa per la Chiesa, e per ogni cristiano, la necessità, talvolta l’urgenza, di discernere e di fondare la ragione dei propri atteggiamenti, delle proprie reazioni davanti a tutti i grandi movimenti della storia. Discernere senza spegnere o contristare il libero sgorgare dello Spirito e della vita che suscita.

Così potremo ritrovare l’attualità di quei grandi risvegli umani, venuti dal cuore dell’uomo comedelle pentecoste successive. È Dio che, attraverso tutta quella corrente che chiamiamo profetica, difende la sua opera, impedisce che sia mutilata o paralizzata. In questo, e negli aspetti più quotidiani della vita, c’è un vero dono dello Spirito in tanti veri viventi che non cessano di reinventare l’amore e la gioia profonda di essere. Scaturisce a volte alla superficie della storia, come un Dom Helder Camara, ad esempio. La Chiesa deve di nuovo lasciare che la parola di Dio fecondi la storia.

...

In queste contingenze necessarie, la mia fede cerca sempre al di là. Mi auguro che tra cristiani, di nuovo divisi, possiamo essere capaci di celebrare insieme, nella fede più pura, il nostro amore per Gesù Cristo che superi le nostre dispute di un tempo.

Mi auguro che tra credenti, alla ricerca del nostro unico Dio d’amore, sia possibile riunirci qualche volta, anche se nel silenzio delle nostre preghiere differenti, nell’unità dello stesso e solo Spirito che ci fa gridare Abba, Padre.

Mi auguro che tra uomini possiamo mettere in comune tutte le nostre forze d’amore perché i giovani di domani conoscano la fine dell’ingiustizia e dell’odio

Così sono in comunione con la speranza di tutti coloro che sono convinti che una terra di rispetto, di giustizia, di uguaglianza e di amicizia è possibile.

Mi sento solidale con coloro che ne hanno fatto la lotta della loro vita.

E mi rallegro per il fatto che attualmente molti giovani si siano prefissi il compito di ricostruire questa terra.

Abbiamo tutti appuntamento con questo amore sconosciuto che non possiamo o non osiamo nominare per paura di rinchiuderlo nei limiti del nostro tempo. A età diverse della propria vita, ciascuno lo accoglie e lo dice a modo suo. In momenti diversi del risveglio spirituale dell’uomo, ogni civiltà lo riceve e lo esprime nella propria cultura.

Perché è proprio l’umanità intera che ha appuntamento con Dio: alla sua nascita? In certi momenti della storia? All’apogeo della sua evoluzione? Che importa, è il segreto di Dio, non il mio, ma credo che lui è e sarà presente, in maniera inattesa, agli appuntamenti della storia umana, come è e sarà presente agli appuntamenti di ciascuna delle nostre storie personali. Mi basta ritrovare in questa speranza una gran parte del Vangelo.

È a questo punto che mi ricordo di Gesù di Nazareth. Lo ritrovo oggi nel cuore di tutto questo popolo di cercatori di Dio. Sì, credo che Gesù è vivo, sorgente dello Spirito, che è una persona presente, che può essere amico degli uomini, e che questa amicizia può essere lo scopo di tutta una vita. Essere cristiani, dopo tutto, non è accettare di ricevere se stessi continuamente da Cristo, come ci si riceve da ogni sguardo d’amore? Tutti i giorni, mi sembra di incontrare Cristo per la prima volta.

Mi basta credere che, tornando al Padre dopo la resurrezione, Cristo ci ha reso liberi attraverso il dono del suo Spirito e che ha aperto alla nostra responsabilità, fino a che Egli venga e perché venga, il cantiere della storia.

In questa scia di libertà creatrice, non avremo mai finito di camminare da responsabili davanti a Dio, di imparare a vivere e a morire.

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. ---- Come gli occhi del cieco nato dell’episodio evangelico, i nostri occhi della mente saranno aperti dal «fango» delle figure (di Maria Bettetini)6 febbraio 2011, di Federico La Sala

Dai simboli la forza nascosta del credere

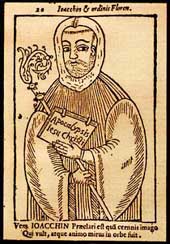

di Maria Bettetini (Il Sole-24 ore, 30 gennaio 2011 Come gli occhi del cieco nato dell’episodio evangelico, i nostri occhi della mente saranno aperti dal «fango» delle figure, strumento per acquistare la vista dell’intelletto, quindi la comprensione. Così Gioacchino da Fiore, il «calavrese abate Giovacchino, di spirito profetico dotato» del Paradiso dantesco, oggetto da qualche tempo di grande attenzione sia per l’innovativa lettura delle immagini, sia per la più nota visione apocalittica della storia.

Gioacchino è un uomo della Sila, nasce a Celico intorno al 1130, studia ed esercita da notaio a Cosenza e Palermo, viaggia da pellegrino in Terra Santa, si ritira da eremita sulle pendici dell’Etna, entra nell’abbazia benedettina di Corazzo di cui è abate poco più che trentenne. Poi viaggia ancora: l’abbazia di Casamari, nel Lazio, per ottenere l’affiliazione ai cistercensi e per studiare; Roma, le corti di Verona e Palermo, fino a ottenere nel 1189 Jure vetere, una località che chiamerà Fiore e dove fonderà una congregazione di monaci detta florense: perché il fiore è il simbolo della nascita della natura e dello spirito.

La fine giunge a San Martino di Canale intorno ai settant’anni, nel 1202. Fino a quel momento considerato un santo e profeta, spesso consultato dai papi, Gioacchino sarà condannato da un Concilio nel 1215, a causa delle sue posizioni sulla Trinità. Diventerà ispiratore esoterico dei Francescani spirituali, di Dante, forse del Michelangelo della Cappella Sistina, molto amato in Messico e Sudamerica e dai conterranei calabresi, mai santo ufficiale.

Bernard McGinn, nato a New York e studioso del cristianesimo medievale, ha da poco esplorato l’ambiente storico e culturale che circonda Gioacchino e le prime reazioni teologiche al suo pensiero in grandi dottori della Chiesa, Bonaventura da Bagnoregio e Tommaso d’Aquino. McGinn parla di teologia simbolica, anche se il Liber figurarum ha indotto gli studiosi a utilizzare addirittura il termine di teologia figurativa, come si comprende dai testi di Marco Rainini e dagli atti dell’ultimo congresso internazionale di studi gioachimiti.

Il Libro delle figure è infatti una raccolta di immagini non destinate a decorare le pagine come se fossero miniature; nemmeno a meglio spiegare i concetti scritti, come le tavole dei testi scientifici. Sono disegni che presentano un pensiero, senza bisogno della parola scritta, tranne il caso di qualche breve didascalia, un pensiero teologico detto per immagini, grazie a una visione di un mondo in cui tutto è collegato e concatenato, senza soluzioni di continuità.

L’universo di Gioacchino è una macchina perfetta, contenuta nella Rivelazione così come nelle sue parti. Le ere del mondo corrispondono a quelle della vita umana, alle sezioni dell’anno liturgico, alle persone della Trinità, e alla parola e al segno della mano dell’uomo. Pertanto è opportuno disegnare una figura delle cose dette, da porre davanti agli occhi della carne, affinché «gli occhi della mente, al di fuori del fango apposto, si aprano alla conoscenza».

Bernard McGinn, l’abate calabrese. gioacchino da fiore nella storia del pensiero occidentale, Marietti 1820, Genova - Milano pagg. 266|€ 23,00

Bernard McGinn, l’abate calabrese. gioacchino da fiore nella storia del pensiero occidentale, Marietti 1820, Genova - Milano pagg. 266|€ 23,00 pensare per figure. diagrammi e simboli in gioacchino da fiore

pensare per figure. diagrammi e simboli in gioacchino da fiore

a cura di Alessandro Ghisalberti

a cura di Alessandro Ghisalberti

Atti del VII congresso internazionale di studi gioachimiti, Viella, Roma pagg. 376|€ 40,00

Atti del VII congresso internazionale di studi gioachimiti, Viella, Roma pagg. 376|€ 40,00 -

> GIOACCHINO DA FIORE --- "L’abate calabrese. Gioacchino da Fiore nella storia del pensiero occidentale" di Bernard McGinn (rec. di Luca Miele -La storia trasfigurata di Gioacchino da Fiore).1 luglio 2010, di Federico La Sala

La storia trasfigurata di Gioacchino da Fiore

In un saggio dell’americano McGinn l’influenza del pensiero dell’abate calabrese sul pensiero europeo «Ha mostrato l’intellegibilità, contenuta nelle Scritture, dei processi storici»

DI LUCA MIELE

Profeta e abile organizzatore, vir spiritual capace di intessere relazioni con i potenti della Terra dell’epoca, scrittore ossessionato dall’Apocalisse e inquieto fondatore di monasteri, Gioacchino da Fiore (1135-1202) è stato una delle personalità più complesse della cristianità medioevale. Di più: per lo studioso americano Bernard McGinn, autore de L’abate calabrese. Gioacchino da Fiore nella storia del pensiero occidentale (Marietti, pagine 280, euro 23,00), all’abate calabrese si deve «una delle più grandi teologie cristiane della storia».

Ma qual è l’humus nel quale affonda la visione di Gioacchino? E quale ruolo gioca l’apocalittica? La novità introdotta dal cristianesimo (e in esso dall’Apocalisse) può essere pienamente compresa solo se proiettata sullo sfondo delle religioni cosmiche. Per il teologo Oscar Cullmann, «l’espressione biblica simbolica del tempo è la linea, mentre per l’ellenismo è il circolo».

Il pensiero biblico rompe l’universo immutabile del kosmos greco. Per Aristotele il cosmo è «immortale e indistruttibile », per Eraclito l’ordine universale «sempre era è e sarà fuoco sempre vivente», il tempo non è che un velo che avvolge ciò che è immutabile. Con il cristianesimo la storia cessa di essere la ripetizione dell’identico, non è più una ri-presentazione del passato, per diventare invece attesa di un compimento, della redenzione. Per san Paolo «tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto» e Agostino vede nella storia il risultato di una tensione (’ intentio’).

Come ha scritto Karl Löwith, è stata la visione del profetismo a produrre «il concetto della storia in quanto essere del futuro». Senza questa accentuazione, senza la scoperta stessa del futuro lo stesso pensiero apocalittico rimarrebbe incomprensibile. Nella visione dominata dall’ eschaton - nella quale è la fine a rivelare il senso custodito fin dall’inizio nella creazione - gli avvenimenti storici sono «interdipendenti e connessi da un filo conduttore: il Piano di Dio» (Delcor). E in questa dinamica, nella quale storia e eternità si compenetrano, che si staglia la teologia della storia di Gioacchino. Sulla storia si stende la figura del senso. Secondo l’indagine di Bernard McGinn «per Gioacchino il processo storico riceve il suo significato dagli eventi ultimi da cui muove».

La storia è trasfigurata: da mera successione di eventi diventa «una realtà in crescita armonica, come mostrano gli alberi armoniosi », una delle figurae più originali a cui ricorre il monaco. «L’intenzione primaria di Gioacchino - spiega lo studioso americano - è dimostrare che esiste un’intellegibilità dell’intero processo storico, che tale intelligibilità è contenuta nelle Scritture, e che tale comprensione non può essere separata da quella propria della dottrina della Trinità».

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. ---- Socrate e Ratzinger (di Ferdinando Camon).13 aprile 2010, di Federico La Sala

Socrate e Ratzinger

di Ferdinando Camon (il Fatto Quotidiano, 13 aprile 2010)

La lettera del cardinale Ratzinger, pubblicata ieri da tutti i giornali, con la quale l’allora responsabile della Congregazione per la Dottrina delle Fede risponde sul problema di dispensare dagli oneri sacerdotali il reverendo Miller Kiesle, colpevole di pedofilia, invitando a prender tempo e a tener presente anche il bene della Chiesa cattolica, è un importantissimo documento storico. Perché dimostra che il cardinale (come il Papa precedente, e quello precedente ancora) avvertiva nell’affrontare i casi di pedofilia tra i preti lo scontro tra due beni: il bene delle vittime e il bene della Chiesa. I due beni non vanno d’accordo, chi ha il potere di decidere deve scegliere: o protegge le vittime danneggiando la Chiesa, o protegge la Chiesa abbandonando le vittime.

Una sconosciuta lettrice ha mandato a un giornale una letterina semplice semplice in cui espone un problema terribile per il cattolico credente. Dice: “Anch’io, se sapessi che un prete commette atti di pedofilia, non lo denuncerei alla giustizia civile ma solo alla chiesa, perché prima di dire o fare qualcosa, mi pongo sempre la domanda: a chi giova, a Dio o a Satana?”. Non denunciando, eviti un oltraggio alla Chiesa, e questo è bene, Dio lo gradisce e lo chiede. Denunciando, fai uno scandalo enorme, la Chiesa resta colpita, e questo è Satana che lo chiede e lo gradisce.

C’è un librino esile che nessuno cita (e questo mi stupisce), centrato in pieno sul problema di fronte al quale si trova Ratzinger, e prima di lui gli altri papi. È un dialogo di Socrate intitolato “Eutifrone”. Eutifrone è un sacerdote, Socrate lo trova per strada (il sacerdote sta andando a testimoniare in non so qual processo), lo ferma e impianta una discussione su questo tema: un’azione è buona perché piace a Dio, o piace a Dio perché è buona? Eutifrone, da buon sacerdote, risponde: un’azione è buona se piace a Dio. Socrate cerca di spostarlo sull’altra risposta, ma non fa in tempo, il dialogo s’interrompe.

C’è un film di qualche anno fa intitolato “Water”, acqua, e ambientato in India, in cui per pochi minuti, trequattro, appare Gandhi. Non c’entra niente con la trama del film, ma passa in treno, la gente accorre per salutarlo, lui scende per compiacerla, fa pochi passi e regala una briciola si saggezza. Dice: “Fino a ieri credevo che Dio fosse la verità, oggi so che la verità è Dio”. È un salto enorme. Il salto che Socrate cerca di far fare ad Eutifrone. Il salto che Paolo VI non ha fatto, né Giovanni Paolo II, né Ratzinger fino alla lettera ai fedeli irlandesi di poche settimane fa. Se una cosa è buona perché piace a Dio, allora non-denunciare non solo non è una colpa, ma è un merito. Se c’è da scegliere tra Dio e la Giustizia, scegliendo il primo scegli anche la seconda.

Solo la lettera ai fedeli irlandesi rovescia questo principio. Perché dice ai preti pedofili: “Dovete rispondere davanti a Dio onnipotente, come pure davanti ai tribunali debitamente costituiti”. Non è più vero che, se c’è da scegliere tra Dio e giustizia, scegliendo il primo scegli anche la seconda. È vero l’inverso: scegliendo la giustizia scegli Dio.

La lettera pubblicata ieri e firmata da Ratzinger è del 1985, allora tutta la cultura cattolica (tranne quella del dissenso) era vincolata a scegliere Dio, con ciò scegliendo il bene. Spostarla a scegliere il bene, nella convinzione che lì sta Dio, è un’operazione titanica, per la quale ci vorrà un lungo tempo. Con la lettera agli irlandesi questo tempo comincia. Incolpare Ratzinger di essersi formato nel tempo precedente non ha senso. È più giusto dargli atto di aver inaugurato il grande transito, cominciando a spingere la Chiesa fuori dall’etica pre-socratica.

(fercamon@alice.it )

-

> APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. ---- Dopo lo scandalo pedofilia. La Chiesa ha una sola strada, la chiarezza (di don Enzo Mazzi).12 aprile 2010, di Federico La Sala

La crisi è tutta dentro la Chiesa

di Enzo Mazzi (il manifesto, 11.04.2010)

Questa imponente alzata di scudi da parte dell’establishment ecclesiastico in difesa dell’istituzione cattolica e della persona del papa aggrava i problemi anziché risolverli. Non ci vuole molto a capirlo. I media sono avidi di misteri e di scandali. Più si nasconde e più si offre loro l’occasione di scavare e scoprire e realizzare scoop scandalistici. La persona scompare, la sua dignità, i suoi diritti sono calpestati. Il mercato dell’informazione è questo. Andrebbe moralizzato. Ma è impossibile senza moralizzare tutto il sistema del mercato di cui il mercato dell’informazione è parte costitutiva.

E chi può compiere tale moralizzazione o almeno tentarla? Non certo il potere ecclesiastico che è tutto interno al sistema. Il potere, ogni potere compreso quello della Chiesa cattolica sta sfuggendo al controllo degli uomini e sta incarnandosi nell’entità sempre più inafferrabile e incontrollabile che si chiama danaro. Il potere ecclesiastico non ha metabolizzato la grande trasformazione operata dalla modernità. L’ha esorcizzata e si è lasciato ingoiare senza produrre in sé gli anticorpi per aprire varchi di liberazione. Alzano barricate e non si accorgono che la crisi è dentro, anche quella mediatica, per cui non fanno che peggiorare la situazione.

La soluzione non sta nel chiudersi ma forse nell’aprirsi senza paura. Aprire gli archivi, dire tutto. Lo dice con una chiarezza inusuale qui in Italia l’arcivescovo di Poitiers, monsignor Albert Rouet, scrivendo su Le Monde del 4 aprile scorso. «Perché ci sia pedofilia sono necessarie due condizioni, una profonda perversione e un potere. Questo vuol dire che ogni sistema chiuso, idealizzato, sacralizzato è un pericolo. Quando una istituzione, compresa la Chiesa, si erge in posizione di diritto privato e si ritiene in posizione di forza, le derive finanziarie e sessuali diventano possibili. È quanto rivela l’attuale crisi e tutto questo ci obbliga a tornare all’Evangelo: la debolezza del Cristo è costitutiva del modo di essere Chiesa. Bisogna scendere dalla montagna, scendere in pianura, umilmente».

In questi giorni in cui le alte gerarchie della Chiesa si lamentano per gli attacchi che le loro persone ricevono dai media mi sono andato a rileggere una stupenda pagina del Giornale dell’anima (il diario personale di Roncalli) nella quale Papa Giovanni confessa di soffrire - «il mio cuore sanguina» - ma non per gli attacchi contro la sua persona quanto piuttosto per «ogni forma di diffidenza o di trattamento scortese verso chicchessia, soprattutto verso i piccoli, i poveri, gli inferiori». Quale differenza!

È quello che dice da anni e soprattutto che tenta di fare in concreto la chiesa amante del Concilio. In particolare sono le comunità di base, per lo più ignorate ed emarginate, che tentano la strada della debolezza, condivisione, semplicità, trasparenza, democrazia reale. Che esse da fastidioso incomodo si rivelino la vera risorsa per il superamento della imponente crisi che sta attraversando la Chiesa Cattolica nel mondo?

Dopo lo scandalo pedofilia

La Chiesa ha una sola strada, la chiarezza

di Don Enzo Mazzi (l’Unità, 12.04.2010)

Le vittime della pedofilia del clero chiedono che il papa apra finalmente gli archivi vaticani e quelli diocesani. Piena luce e non solo parole o provvedimenti tardivi contro gli abusi: è questa la richiesta pressante che sale da tutto il mondo. E non solo dalle vittime dirette. Tutti ci sentiamo e siamo in qualche modo vittime di questo immenso scandalo che investe la Chiesa cattolica. E tutti chiediamo luce.

Sin dal medioevo l’impresa araldica dei Papi fa vedere insieme allo stemma di famiglia o personale del pontefice due chiavi, in segno della trasmissione di ciò che viene formalmente denominato il "potere delle chiavi". E le parole di Cristo a Pietro, "A te darò le chiavi..." sono scritte in nero su oro con lettere cubitali sul cornicione della navata della Basilica di S. Pietro. Ebbene, è il momento di usarle queste chiavi non solo per condannare o assolvere i peccati del mondo ma anche per sradicare quelli della Chiesa incominciando con l’aprire la segretezza degli archivi.

È sentire comune che sia un grande errore questo imponente arroccamento in difesa dell’istituzione ecclesiastica e della persona del papa. Anzi è l’errore di fondo. Non è l’istituzione o la gerarchia che va difesa ma le vittime. C’è un dissenso diffuso verso questa ostensione di potere da parte dei vertici vaticani, come fossimo ancora in pieno medioevo al tempo degli scontri fra papato e impero.

È un dissenso che penetra, per ora larvatamente, fra gli stessi vescovi. Si manifesta solo in alcune situazioni più aperte. Ad esempio in Francia dove l’arcivescovo di Poitiers, mons. Albert Rouet, esplode scrivendo su Le Monde del 4 aprile. “Ogni sistema chiuso, idealizzato, sacralizzato è un pericolo. Quando una istituzione, compresa la Chiesa, si erge in posizione di diritto privato e si ritiene in posizione di forza, le derive finanziarie e sessuali diventano possibili. È quanto rivela l’attuale crisi e questo ci obbliga a tornare all’Evangelo: la debolezza del Cristo è costitutiva del modo di essere Chiesa. Bisogna scendere dalla montagna, scendere in pianura, umilmente”.

Sono anni che la chiesa conciliare dice queste cose. Il cardinale Giacomo Lercaro, nel 1967, fu “dimissionato” da vescovo di Bologna per aver detto cose simili. Da allora fu uno stillicidio di rimozioni, sospensioni, scomuniche contro comunità e preti che praticavano e annunciavano la dimensione profetica della povertà, della debolezza, della trasparenza, della democrazia di base, del non-potere. Mentre verso i preti pedofili si usava “cura paterna”, si coprivano i loro misfatti e si lasciavano sconsideratamente in mezzo ai bambini.

La chiesa dei Lercaro e delle comunità di base fu chiamata dispregiativamente “chiesa del dissenso”. È venuto forse il tempo del suo riscatto. Se la Chiesa cattolica vuol rinnovarsi non resta che affidarsi alla dimensione profetica tenuta viva da queste realtà che si rivelano una grande risorsa.

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. ---- Il segreto di Ratzinger e la parola indicibile: c’è bisogno finalmente di democrazia nella Chiesa cattolica /di don Enzo Mazzi).26 marzo 2010, di Federico La Sala

MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”.

Il segreto di Ratzingerdi Enzo Mazzi (il manifesto, 26 marzo 2010)

Questo stillicidio di scandali riguardanti la pedofilia del clero, che dilaga senza sosta e coinvolge con un crescendo impressionante gli stessi massimi vertici vaticani, è esiziale per la Chiesa tutta. È di ieri la notizia rivelata dal New York Times che lo stesso Benedetto XVI, quando era Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e il cardinal Bertone, occultarono gli abusi di un prete americano, il reverendo Lawrence C. Murphy, sospettato di aver violentato circa 200 bambini sordi di una scuola del Wisconsin dove aveva lavorato dal 1950 al 1974. Il prestigioso giornale statunitense lo scrive sulla base di alcuni documenti ecclesiastici di cui sarebbe venuto in possesso.

La richiesta che sale dal basso ma è condivisa da settori non marginali della stessa gerarchia è che finalmente si faccia piena luce, a qualsiasi costo. Molti ormai fanno riferimento alla «Epistola de delictis gravioribus» (Lettera sui delitti più gravi) inviata il 18 maggio 2001 a tutti i vescovi della terra con cui il cardinale Ratzinger blindava gli abusi sessuali del clero imponendo il «secretum pontificium» (segreto papale) e vincolando così al centro vaticano la competenza di tutti i reati sessuali ad opera dei religiosi di ogni parte del il mondo.

La definizione di «segreto pontificio» è stata firmata nel 1974 dall’allora Segretario di Stato, cardinale Jean Villot, dopo un’opportuna direttiva ricevuta dalla viva voce di papa Paolo VI. Il testo sottolinea che è assolutamente escluso che un argomento sottoposto a segreto pontificio possa essere portato a conoscenza di «estranei» cioè, per esempio, di polizia, carabinieri e magistrati o degli stessi genitori delle vittime dei casi di pedofilia del clero. L’articolo 3 della direttiva dice che: chi è tenuto al segreto pontificio ha sempre l’obbligo grave di rispettarlo e chi non lo fa rischia delle sanzioni vere e proprie. È proprio l’imposizione del «segreto pontificio» che il teologo tedesco Hans Küng, ha rinfacciato al papa.

La lettera di Benedetto XVI alla Chiesa irlandese invita a denunciare i casi di pedofilia ma non dice una parola su questa secretazione. Non ne parla perché dovrebbe ammettere di essere lui stesso corresponsabile della copertura degli abusi. Ma così facendo impedisce che si faccia piena luce e mette la Chiesa in una situazione di estrema debolezza di fronte alla spregiudicatezza dei media. È inutile che l’Osservatore Romano accusi i giornali di pescare nel torbido, dichiarando ad esempio che la ricostruzione della vicenda fatta dal quotidiano americano è «funzionale all’evidente e ignobile intento di arrivare a colpire, a ogni costo, Benedetto XVI e i suoi più stretti collaboratori».

. E allora che si dica tutto. Le vittime lo stanno chiedendo con forza. Non si può aspettare. E la luce piena senza se e senza ma è solo il primo passo. Perché la trasparenza metterà in evidenza le gravi distorsioni del sistema-chiesa, le quali sono all’origine degli stessi scandali della pedofilia e non solo di quelli.

E diciamo la parola indicibile: c’è bisogno finalmente di democrazia nella Chiesa cattolica. Chiamiamola pure con altri nomi di sapore ecclesiastico come «sinodalità» o «conciliarità». In sostanza c’è bisogno di attuare nella pratica la «rivoluzione copernicana» che il Concilio indicò come principio: non più al centro la gerarchia ma il «Popolo di Dio».

-

> GIOACCHINO DA FIORE INVITA BENEDETTO XVI AD APRIRE PORTE E FINESTRE IN VATICANO. ---- CHI IMPONEVA L’OMERTA’ (di Giancarlo Zizola).26 marzo 2010, di Federico La Sala

Chi imponeva l’omertà

di GIANCARLO ZIZOLA *

Se mai il comportamento di un vescovo è stato irreprensibile di fronte ai doveri della coscienza verso la verità e verso la Chiesa sugli abusi sessuali del clero, questo è il caso dell’arcivescovo di Milwaukee monsignor Weakland, una delle figure più luminose del cattolicesimo degli Stati Uniti d’America.

Egli non avrebbe meritato uno solo dei rimproveri mossi di recente da Benedetto XVI ai vescovi irlandesi. Fin dagli anni Novanta aveva tentato di tutto per fare breccia nelle maglie procedurali del Vaticano in modo da fare entrare nel sistema un approccio più chiaro, realistico e insieme evangelico del trattamento della piaga della pedofilia del clero. Ciò che ha portato alla luce il New York Times della storia di questo pastore, morto con parole di perdono per coloro che lo avevano ingiustamente coinvolto in accuse infamanti, testimonia con chiarezza ciò da cui alcuni circoli cattolici tentano di difendersi. Cioè, che la questione soggiacente alle perversioni dei singoli riguarda alcuni dei funzionamenti strutturali della Chiesa. Alcune buone prove e buone fedi al servizio della missione del vangelo non la rendono immune da deficit di sistema sui quali ha finito per infrangersi la rivolta di vescovi consci della loro vocazione. È troppo evidente che l’omissione di una seria riforma della Chiesa ha fatto marcire i problemi al coperto di palliativi illusori.

"È una conversione strutturale che si impone" ha dichiarato al giornale cattolico francese La Croix la psicologa Isabelle De Gaulmyn, augurandosi che la Chiesa possa servirsi degli scandali per interrogarsi su alcune sue distorsioni istituzionali. Nella stessa logica della verità che Benedetto XVI pone a fondamento della morale, la Chiesa dovrebbe esprimere la propria gratitudine ai media che l’hanno aiutata a far cadere le maschere, invece di attaccarli come aggressori dell’autorità. Ma se è plausibile far risalire a un fallimento di sistema il circuito letale instauratosi fra il crimine di una minoranza del clero e la generale omertà del sistema ecclesiastico, ben prima del fantasma del liberalismo sessuale sessantottino, diverrebbe ben provata la ragione per cui neanche gli sforzi dei più lucidi fra i pastori siano riusciti a rompere questo blocco in cui la considerazione dell’autodifesa istituzionale, la cultura del segreto e della negazione, un concetto idolatrico dell’autorità hanno finito per sottomettere i valori della giustizia, della trasparenza e dei diritti umani degli innocenti.

Quanti guardano alla Chiesa con ammirazione pari alla sincerità, sanno che essa conserva, malgrado le deviazioni di alcuni uomini e dei suoi apparati, le risorse sufficienti per scrutare con lucidità le cause istituzionali della crisi. La "Lettera ai cattolici d’Irlanda" potrebbe essere un primo passo. È possibile presumere che lo stesso papa Ratzinger, al tempo in cui era capo della Congregazione per la Dottrina, avesse fatto l’esperienza del dramma tra la forza della verità e le pressioni istituzionali per il suo insabbiamento. Di fronte alla vastità del fenomeno egli ha finito per prorompere nel grido del Venerdì Santo del 2005 sulla "sporcizia nella Chiesa", che era già la promessa di un programma di moralizzazione presto legato alla sua candidatura alla successione era una denuncia forse a lungo repressa, il segnale di quanto fosse faticoso anche per lui liberare delle linee guida efficaci senza intaccare a fondo la logica del sistema. Non si può dire che non abbia mantenuto le promesse: la bonifica è in corso. D’altra parte, solo annettendo il giusto valore al peso lordo del sistema sarebbe possibile separare ciò che è di Benedetto XVI da ciò che era del cardinale Ratzinger alla testa dell’ex Sant’Uffizio.

L’operazione verità potrebbe essere fruttuosa solo a patto di aprire ogni sipario sui gangli del sistema che l’hanno lungamente inibita. Delle due l’una: o il cardinale Ratzinger aveva gestito il dossier sporco utilizzando da solo o coi suoi propri stretti collaboratori la delega papale, all’insaputa del suo superiore Giovanni Paolo II. Oppure, come è consuetudine specie per i casi più gravi, il prefetto della Congregazione per la Dottrina è andato a riferirne al Papa in una delle sue udienze settimanali di tabella. E ha ricevuto da lui carta bianca per agire nel senso in cui ha agito. Un’ipotesi forse più verosimile ma le cui conseguenze difficilmente lascerebbero indenne la responsabilità di Wojtyla, alla vigilia della sua beatificazione. Anche se proprio quel Papa fu inesorabile coi vescovi americani e il loro clero pedofilo e le coperture del sistema.

© la Repubblica, 26 marzo 2010

-