TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANA - a cura del prof. Federico La Sala

|

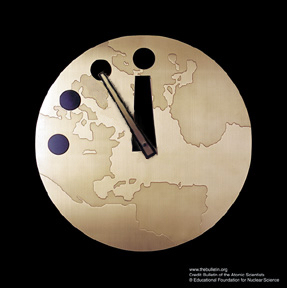

L’orologio dell’Apocalisse |

TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. Commento apocalyptico di scuola gioachimita, dantesca, kantiana, e marxiana

Roma soggiogò la Grecia,

Roma soggiogò la Grecia,

la Grecia soggiogò Troia,

la Grecia soggiogò Troia,

ma Troia soggiogò la Grecia,

ma Troia soggiogò la Grecia,

soggiogò Roma,

soggiogò Roma,

e tutta la Terra.

e tutta la Terra.

Non sarà niente di previsto!

Non sarà niente di previsto!

Hitler, il Vietnam saranno niente a confronto.

Hitler, il Vietnam saranno niente a confronto.

La violenza subita e immagazzinata da secoli

La violenza subita e immagazzinata da secoli

nel nostro corpo - terrestre!,

nel nostro corpo - terrestre!,

tenuta a bada da catene sempre più solide,

tenuta a bada da catene sempre più solide,

infine eromperà.

infine eromperà.

L’inimmaginabile!

L’inimmaginabile!

Chi sogna l’età dell’oro? Chi dello Spirito?

Chi sogna l’età dell’oro? Chi dello Spirito?

Occorre prima liberare la bestia legata

Occorre prima liberare la bestia legata

nel buio sotterraneo della storia.

nel buio sotterraneo della storia.

Quale follia tenerla in eterno legata

Quale follia tenerla in eterno legata

nel più profondo degli abissi.

nel più profondo degli abissi.

Esploderà e disintegrerà l’universo dal più profondo ...

Esploderà e disintegrerà l’universo dal più profondo ...

fino all’Altissimo.

fino all’Altissimo.

Nessuna maschera servirà più. La follia esploderà

Nessuna maschera servirà più. La follia esploderà

immensa.

immensa.

Solo allora e solo allora l’alba di un nuovo giorno.

Solo allora e solo allora l’alba di un nuovo giorno.

BRUCERANNO DIECIMILA TROIA.

BRUCERANNO DIECIMILA TROIA.

E NON SARANNO STATI I GRECI A DARLE FUOCO.

E NON SARANNO STATI I GRECI A DARLE FUOCO.

Quasi-Sole sarà la Terra. Nessuno potrà nascondersi.

Quasi-Sole sarà la Terra. Nessuno potrà nascondersi.

Le fiamme arderanno e bruceranno tutte

Le fiamme arderanno e bruceranno tutte

le miserie dei millenni.

le miserie dei millenni.

Il calore fonderà un altro essere.

Il calore fonderà un altro essere.

Un oltre

essere umano allieterà la Terra.

Un oltre

essere umano allieterà la Terra.

Chi riuscirà a traversare il fuoco?

Chi riuscirà a traversare il fuoco?

Chi si lascerà traversare dal fuoco?

Chi si lascerà traversare dal fuoco?

Una freccia di fuoco illumina il mondo.

Una freccia di fuoco illumina il mondo.

Virgilio, Gioacchino, Francesco...

Virgilio, Gioacchino, Francesco...

Dante ha già capito ed è andato oltre.

Dante ha già capito ed è andato oltre.

Oltre la preistoria, oltre la tragedia.

Oltre la preistoria, oltre la tragedia.

Federico La Sala (1977)

|

Cometa McNaught |

- QUADRO GENERALE. Carta di Laura Canali, 2016: IL NUCLEARE NEL MONDO

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- CONTRATTO ORIGINARIO E PACE PERPETUA: "Primo articolo definitivo per la pace perpetua: «La costituzione civile di ogni Stato dev’essere repubblicana».

- La costituzione fondata: 1) sul principio della libertà dei membri di una società (come uomini); 2) sul principio della dipendenza di tutti da un’unica comune legislazione (come sudditi); 3) sulla legge dell’uguaglianza di tutti (come cittadini) - e, cioè l’unica costituzione che derivi dall’idea del contratto originario, sul quale la legislazione di ogni popolo deve fondarsi - è la costituzione repubblicana (I. Kant, Per la pace perpetua. Un progetto filosofico, 1795).

- GUARDARE IN BOCCA A CAVAL DONATO!!! MITO E STORIA. All’origine della tradizione europea, c’è la guerra di Troia e, per comprendere la guerra di Troia, c’è da ricordare Elena e "il giudizio di Paride": la mela d’oro di Eris (dea della discordia), con l’iscrizione "alla più bella", è consegnata da Paride non ad Era, né ad Atena, ma ad Afrodite, e Afrodite "regala" Elena a Paride. A questo "dono", c’è da collegare l’altra e complementare tradizione, quella biblica, altrettanto a fondamento della tradizione europea: la "donazione" da parte di Dio di Eva ad Adamo e di Eva che dà la "mela" ad Adamo!!!

- QUESTO "NODO" MITICO non sollecita, forse, a meglio riflettere sulla nostra umanissima vicenda e sulla sua più che tragica situazione?! Non sollecita, forse, ad uscire da questo vecchio (ormai "delirante") orizzonte "preistorico", troiano e biblico?!

- Se non si vuol fare la fine di Troia... è meglio, forse, cercare di guardare in bocca a ogni cavallo che ci vien donato, e uscire - come consigliava G. Bateson, in una sua riflessione del 1967 - dalla logica "dialettica" della "liberazione":

- "Noi abbiamo bisogno di capire i lati patologici e peculiari dell’intero sistema romano-palestinese. Questo è ciò di cui mi interessa parlare [...] considerare la dinamica di tutto il processo patologico tradizionale in cui siamo ancora irretiti e in cui rimarremo presi fintanto che continueremo a lottare all’interno di quell’antico conflitto; ci dibattiamo ancora nei termini delle vecchie premesse"(Gregory Bateson, "L’azione umana contro l’equilibrio naturale", in: Aa.Vv.: "Dialettica della liberazione", Torino, Einaudi, 1969)!?. FLS

- GREGORY BATESON E IL PROBLEMA DEL "NOSTRO SISTEMA GLOBALE": "Dice il proverbio che quelli che abitano in una casa di vetro, soprattutto se vi abitano con altri, dovrebbero pensarci bene prima di tirarsi dei sassi; e penso che sia opportuno ricordare a tutti gli occidentali che leggeranno questo saggio che essi vivono in una casa di vetro insieme con la professione medica, con la religione cristiana, con la rivoluzione industriale e con il sistema educativo di cui gli altri sono un prodotto. In altre parole, noi tutti abbiamo in comune un groviglio di presupposizioni, molte delle quali hanno origini antiche. A mio parere, i nostri guai affondano le radici in questo groviglio di presupposizioni, molte delle quali sono insensate. Invece di puntare il dito contro questa o quella parte del nostro sistema globale (i dottori malvagi, gli industriali malvagi, i professori malvagi), dovremmo esaminare le basi e la natura del sistema"(G. Bateson, "Sintomi, sindromi e sistemi", 1978), in Una sacra unità. Altri passi verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 1997, pp. 439).

- "Che i dominanti non si pentano d’aver lasciato le folle in uno stato di ignoranza e di ferocia quali sono adesso!" (Antonio Gramsci, Scritti politici 1910-1926)).

PIANETA TERRA. ONU: Sevem Suzuki la ragazzina che zitti il mondo per 6 minuti (1992) (YouTube)

PIANETA TERRA. ONU: Sevem Suzuki la ragazzina che zitti il mondo per 6 minuti (1992) (YouTube)

RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO"...

RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO"...

- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).

- I. Kant, "Idea per una storia universale in un intento cosmopolitico" (trad. di Maria C. Pievatolo).

FLS

Forum

-

> TROIA, L’OCCIDENTE ---- IL POMO DELLA DISCORDIA, IL GIUDIZIO DI PARIDE, L’AMORE COSMOGONICO DI DANTE, E UNA OPERAZIONE (1+1=1) EDIPICA DA RISOLVERE.10 gennaio 2024, di Federico La Sala

MITO, ANTROPOLOGIA, STORIA, LETTERATURA, E STORIOGRAFIA: IL POMO DELLA DISCORDIA...

LA TERRA, L’AMORE COSMOGONICO DI DANTE ALIGHIERI, IL "CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI" DI ITALO CALVINO, E LA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO" DEI "DUE SOLI".

- RITORNO AL FUTURO, 11. IN MEMORIA DI OVIDIO E DI VIRGILIO...

- Una nota a margine di una riflessione su "LA TERRA SPOSATA O LE DISAVVENTURE DI EROS", proposta dal prof. Flavio Piero Cuniberto.

UNA QUESTIONE "COSMICOMICA", A QUANTO PARE, SEGNATA DALLA "#PAURA" (E DALLA CONSEGUENTE "CADUTA" in una "SELVA OSCURA", in uno"stato di minorità" ) E’ DIVENTATA "BIBLICAMENTE" COSMOTRAGICA: ""Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto" (Gn "3, 8").

Probabilmente, aveva ragione #GiordanoBruno nell’avanzare la teoria che si trattava di un tempo "fuori dai cardini", che era un problema di ordine cosmico, di riforma cosmologica ("Lo spaccio della bestia trionfante") e dopo, al contempo, #Lessing, nel porre all’ordine del giorno la questione di #educazione del genere umano.

Kant, da parte sua, riprendendo il discorso e riannodando insieme il "cielo stellato" e la "legge morale", dice che è soprattutto una questione di maturità, e a chi non vuole sentire ragioni, risponde con determinazione, con e come #Orazio: "#sàpere aude!" (risolviti ad assaggiare"), esci dal tuo personale "stato di minorità", e fà un buon uso della tua propria facoltà di giudizio, senza avere di nuovo e ancora paura: "Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco ciò che è tuo!".(Mt. 24-25).

FORSE "LA TAVERNA DEI DESTINI INCROCIATI" (CALVINO) E I "DUE SERPENTI" DEL #CADUCEO (DI ERMES/MERCURIO), con i DUE SOLI di Dante Alighieri, ripensati con "IL #MULINO DI AMLETO" (di Giorgio Diaz de Santillana e Hertha von Dechend), e, non ultimo, con lo stesso "AMLETO" (di William #Shakespeare), possono aiutare a focalizzare meglio l’orizzonte spazio-temporale cosmico e le "regole del gioco" entro cui si danno "le disavventure di Eros".

DA considerare e non dimenticare che la memoria di #Demetra -#Cerere (Eleusi) è più viva che mai (se pure in gran pericolo) e che le sue "disavventure" sono iniziate proprio da un intervento voluto da #Afrodite-#Venere e da #Eros - #Cupìdo che, come ha ben visto Dante, ha un suo orrizzonte cosmicomico: "è l’amore che muove il sole e le altre stelle".

NOTA

- ARCHEOLOGIA ICONOGRAFIA E FILOLOGIA: IL POMO DELLA DISCORDIA. Nel "Giudizio di Paride" (https://it.wikipedia.org/wiki/Giudizio_di_Paride ), nella rappresentazione fattane nellla società etrusca e ritrovata in una tomba a Cerveteri, all’interno della sequenza in cui "Paride riceve Hermes che guida Atena, Era e Afrodite, 560-550 AC."), degna di particolare attenzione è l’immagine dell’asta in mano ad Hermes con al vertice un toro (allusione al "vitello d’oro"?) e la figura di Afrodite, con in mano un ramo di pianta di melograno (che "disegna" con molta approssimazione la figura della "Menorah", il candelabro con sette bracci della tradizione religiosa ebraica).

#Eleusis2023 #Buon2024...

ALL’ORIGINE DELLA "GUERRA DI TROIA", LA STESSA "STORIA" DEL "GIOCASTOLAIO" EDIPO:

- PARIDE. Figlio di Priamo e di Ecuba, detto anche Alessandro.

- La sua nascita fu accompagnata da un prodigio: la madre sognò, prima di metterlo al mondo, di dare alla luce una torcia. Esaco, altro figlio di Priamo, interpretando il sogno, predisse che il nascituro avrebbe causato la rovina di Troia e consigliò di metterlo a morte. Fu invece esposto sul monte Ida e poté sopravvivere, a seconda delle tradizioni, o perché raccolto dai pastori, o perché nutrito da un’orsa e poi ritrovato da Agelao.

- Divenuto grande, accadde che un servo di Priamo fosse incaricato di portar via un toro dal branco custodito dallo stesso P., da assegnare come premio al vincitore dei giochi indetti per onorare la memoria del figlio ormai creduto morto. P. seguì il servo, partecipò ai giochi e vinse, riottenendo, dopo il riconoscimento, il posto che gli competeva nella casa del padre. Avvenne poi che durante le nozze di Tetide e Peleo, mentre tutti gli dei erano riuniti in assemblea, Eride, la dea della discordia, lanciò un pomo destinato alla più bella tra Atena, Era e Afrodite.

- Zeus si rifiutò di decidere e incaricò Ermete di condurre le tre dee sul monte Ida, eleggendo ad arbitro della contesa P. che aggiudicò il pomo ad Afrodite, che gli aveva promesso di fargli sposare la donna più bella del mondo, suscitando così contro i Troiani l’odio di Era e di Atena, che gli avevano promesso rispettivamente potenza e sapienza.

- Successivamente P. fu ospite a Sparta (o secondo altri ad Argo) di Menelao, al quale rapì, con l’aiuto di Afrodite, la consorte Elena, provocando così la spedizione contro Troia, decisa dai due Atridi per vendicare l’oltraggio subito da Menelao.[...]" (Cfr. Antonio Martina, "Paride", Enciclopedia Dantesca, Treccani)

MATEMATICA, ANTROPOLOGIA, E ARCHEOLOGIA FILOLOGICA E FILOSOFICA: 1+1=1.....

- RITORNO AL FUTURO, 12. IN MEMORIA DI GIAMBATTISTA VICO, DI JEAN-JACQUES ROUSSEAU, E DI ENZO PACI...

DA UNA ENCICLOPEDICA "VOCE " DI "DONNA": "[...] Un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1979),

UNA #HAMLET-ICA #DOMANDA. CHI HA SCRITTO il "#Discorso sull’origine e i fondamenti dell’#ineguaglianza tra gli uomini" ("Discours sur l’origine et les fondements de l’#inégalité parmi les hommes")?

NON è il "caso" di ripensare il "Problema Jean-Jacques #Rousseau" e interrogarsi di nuovo e ancora su "#comenasconoibambini" (come da sollecitazione di un protagonista della "#ScuoladiMilano", #EnzoPaci, che ben conosceva l’opera del napoletano #GiambattistaVico) e dare il via a una "#ScienzaNuova"?

-

> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA, ECOLOGICA E COSMOLOGICA: LA POTENZA POETICA DEGLI AILANTI E LO "SCUDO DI ACHILLE" (OMERO).12 ottobre 2023, di Federico La Sala

LA POTENZA POETICA DEGLI AILANTI ILLUMINA L’ORIZZONTE DELLA “PREISTORIA” (MARX) E SOLLECITA A SVEGLIARSI DAL “SONNO DOGMATICO”: ANTROPOLOGIA, ECOLOGIA, E “STORIA UNIVERSALE DELLA NATURA E TEORIA DEL CIELO” (KANT)!

- “L’epochè degli ailanti. Terza natura e democrazia del vivente”. Una nota a margine dell’articolato e complesso contributo proposto da Italo Testa in “”Ecologia e lavoro. Dialoghi interdisciplinari” (Mimesis 2023, pp. 259-275)

RIPRENDENDO IL FILO DALL’INIZIO:

- “Dipendenza vitale. Riflettendo sulla natura del lavoro sociale, Karl Marx aveva messo in luce la dimensione ecologica delle comunità umane, mostrando come il lavoro sia la forma specifica attraverso cui si realizza il ricambio organico (Stoffwechsel), il metabolismo tra società e ambiente naturale[1]. In questa prospettiva la dimensione ecologica non è un elemento ulteriore, che si aggiunga ai concetti classici dell’economia e della politica. L’ecologia non investe meri fenomeni locali o marginali, ma aspetti centrali, costitutivi per la produzione e la riproduzione delle nostre società. Non si tratta quindi solo di una questione attuale, legata alla crisi ecologica in corso, e ai rischi catastrofici connessi - esaurimento delle risorse, inabitabilità del pianeta, inaridimento, innalzamento del livello degli oceani, spillover. La consapevolezza legata agli aspetti di questa crisi porta infatti in luce un implicito, che riguarda anche le civiltà del passato, e che ci tocca oggi in un senso più ampio di quello della mutazione in corso. [...]”

( “Le parole e le cose”, 5 ottobre 2023: https://www.leparoleelecose.it/?p=47776),

( “Le parole e le cose”, 5 ottobre 2023: https://www.leparoleelecose.it/?p=47776),

PROPORREI PER MEGLIO “ORIENTARSI NEL PENSIERO” (KANT) E NON PERDERSI NELLA “FORESTA” COSMICA (QUESTIONE COSMOLOGICA), DI SERVIRSI DELLA “MAPPA CONCETTUALE”, PRESENTE NELL’ “ILIADE” DI OMERO, DALLA DESCRIZIONE DELLO “SCUDO DI ACHILLE” (VV. 664-843), UNA “LAVAGNA” DIDATTICA SU CUI IN UNA SINCRONICA SINTESI VISIVA SONO RAPPRESENTATI LE VARIE ARTICOLAZIONI DEL PROBLEMA “ECOLOGICO” , E, AL CONTEMPO, RIAPRIREI LA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, A PARTIRE PROPRIO DAL MARXIANO CONCETTO DEL “LAVORO IN GENERALE”, E, IN PARTICOLAR MODO, DAL CONNESSO CONCETTO DI “RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE IN GENERALE”.

Sul tema, mi sia lecito, si cfr.:

Sul tema, mi sia lecito, si cfr.:“CHI” SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE, in: Federico La Sala, “L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide. Considerazioni attuali sulla fine della preistoria, in forma di lettera aperta - a Primo Moroni, a Karol Wojtyla, e p. c., a Nelson Mandela, Edizioni Ripostes, Roma-Salerno 2001 (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4198).

-

> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- Ettore L’uomo, l’eroe, raccontato da Rachel Bespaloff (Un estratto da “L’eternità nell’istante”).25 marzo 2023, di Federico La Sala

L’impossibile possibile

Ettore

L’uomo, l’eroe, raccontato da una grande filosofa che ce lo mostra come non lo avevamo mai visto: forte perché debole, eroico perché umano.

di RACHEL BESPALOFF ("LUCY sulla scrittura", 23 Marzo 2023)

Ettore ha subito di tutto, e ha perduto tutto fuorché se stesso. Nella schiera abbastanza mediocre dei figli di Priamo, lui solo è principe, fatto per regnare.

Né superuomo, né semidio, né simile agli dèi, ma uomo, e principe tra gli uomini. A proprio agio in questa nobiltà senza ricercatezza che non deve inorgoglirsi nel rispetto di sé, né umiliarsi nel rispetto degli dèi. Ha molto da perdere perché appagato, e sempre al di sopra di ciò che lo appaga, a causa del suo anelito a sfidare il destino. Protetto da Apollo, protettore d’Ilio, difensore di una città, di una donna, di un bambino, Ettore è il custode di beni perituri. La passione della gloria lo esalta senza accecarlo, lo sostiene quando la speranza lo abbandona.

“Io lo so bene questo dentro l’anima e il cuore: giorno verrà che Ilio sacra perisca”. Ma ha imparato “a esser forte sempre, a combattere in mezzo ai primi Troiani”, tale è il suo privilegio di principe. Per quanto teneramente lo implori, Andromaca non può far sì che egli vi rinunci. E certo, egli è tutt’altro che insensibile al suo lamento. È per Andromaca, più ancora che per il suo popolo, per suo padre e i suoi fratelli, che la preoccupazione del futuro lo attanaglia. La sola idea della sorte brutale che la attende gli fa augurare la morte: “Morto però m’imprigioni la terra su me riversata, prima che io le tue grida, il tuo rapimento conosca”. Alla vigilia della guerra, Ettore abbraccia con un ultimo sguardo i veri beni della vita, all’improvviso esposti nella loro nudità di bersagli. Lo sconforto dell’addio non indebolirà la decisione già presa: “Alla guerra penseran gli uomini”, Ettore per primo tra i nati di Ilio.

- “Ettore è il custode di beni perituri. La passione della gloria lo esalta senza accecarlo, lo sostiene quando la speranza lo abbandona”.

Achille non ha niente da perdere, Ettore ha tutto da perdere. Eppure non è Ettore, ma Achille, sempre pieno d’astio nonostante i suoi trionfi, che non cessa di “saziarsi di pianto”. L’uomo del risentimento, nell’Iliade, non è il debole, ma al contrario l’eroe che ha saputo piegare tutto alla propria forza. In Ettore la volontà di grandezza non contrasta mai la volontà di felicità. Quel poco di vera felicità, che conta più di tutto perché coincide con la verità della vita, meriterà di essere difeso fino al sacrificio della vita stessa, al quale avrà dato misura, forma e valore.

Anche vinto, il coraggio di Ettore non si cancella dinanzi all’eroismo di Achille, nutrito di malcontento e d’irritata inquietudine. Ma la disposizione alla felicità, che ricompensa lo sforzo delle civiltà feconde, frena lo slancio del difensore rendendolo più sensibile all’enormità del sacrificio che esigono gli dèi della guerra. Essa non si sviluppa se non quando si è placato l’appetito di felicità che muove verso la preda l’aggressore più aspro mettendogli nell’animo “una forza infinita di combattere e guerreggiare senza tregua”.

Morire, per Ettore, è abbandonare a una dolorosa distruzione tutto ciò che ama; tirarsi indietro è rinnegare ciò che lo oltrepassa: quella “gloria”, oggetto di un canto futuro, che risusciterà Troia nei secoli a venire. Davanti alle mura dove si appresta a incontrare Achille, scosso da presentimenti di sconfitta, dalle suppliche di Priamo e di Ecuba, Ettore ha un’esitazione suprema. Perché non preservare “la pace nella dignità” promettendo ad Achille il ritorno di Elena, la spartizione di tutte le ricchezze di Troia?

- “L’uomo del risentimento, nell’Iliade, non è il debole, ma al contrario l’eroe che ha saputo piegare tutto alla propria forza”.

Ma subito si riprende: Achille non decide la guerra, è la guerra a decidere. Egli non potrebbe essere ammansito dalle promesse, calmato dai ragionamenti, piegato a sentimenti d’umanità più di quanto potrebbe esserlo un ciclone. “Meglio scagliarsi di nuovo nella lotta al più presto, vediamo a chi dei due darà gloria l’Olimpo”. Per la prima volta, forse, Ettore si sente affidato alla sua sola debolezza. Ma appena scorge l’aitante avversario, non riesce più a controllare il proprio terrore. Lui, l’intrepido, che tante volte ha riportato la vittoria nel suo campo, che si è misurato con Aiace e i più prodi tra gli Achei, “si lasciò dietro le porte e fuggì”. Omero l’ha voluto uomo tutto intero e non gli ha risparmiato il tremore dello spavento, né l’umiliazione della viltà. “Un forte fuggiva davanti e lo inseguiva uno molto più forte”. E questa fuga, per quanto poco duri, si eternizza come un incubo.

- Come uno nel sogno non può arrivare un fuggiasco,

questi non può sfuggire, l’altro non può arrivarlo;

questi non può sfuggire, l’altro non può arrivarlo;

così non poteva correndo Achille afferrarlo, né l’altro salvarsi.

così non poteva correndo Achille afferrarlo, né l’altro salvarsi.

Omero qui tocca, attraverso il racconto, l’essenza dell’orrore che non conosce soluzione né redenzione. Non è intorno alle mura di Troia, è nel recinto del Cosmo che l’inseguimento del predatore e la fuga della preda si protraggono indefinitamente. “Tutti gli dèi li guardavano”. Con uno sforzo che dovremmo dire sovrumano - se non fosse la misura e la pienezza dell’umano - Ettore finalmente si domina e affronta il nemico. “Non fuggo più davanti a te, figlio di Peleo, [...] debba io vincere o essere vinto”.

Quel che lui ha fuggito, quel che ora affronta, non è “Achille gigante”, è il proprio destino, l’ora fissata in cui sarà gettato in pasto all’Ade. Per lo meno, non morirà senza aver lottato, né senza gloria. Morendo, implora un’ultima volta Achille di non dare il suo corpo in pasto ai cani. Per l’ultima volta, il vincitore, ebbro di crudeltà, si ostina nel rifiuto. Achille, in quell’istante, è cosciente di non essere più un uomo, e lo confessa: “Non v’è fida alleanza fra uomo e leone [...] così mai potrà darsi che ci amiamo io e te”. Nell’abbandono dell’agonia, Ettore riconosce infine il suo errore, si arrende contemporaneamente alla verità e alla morte: “Va’, io ti conosco guardandoti! Io non potevo persuaderti, no certo, ché in petto hai un cuore di ferro”. Assente Dio, è la fatalità a diventare strumento della retribuzione.

Ettore paga l’uccisione poco gloriosa di Patroclo come Achille, più tardi, pagherà la morte di Ettore. “Ares è imparziale, e uccide chi ha ucciso”. Nell’eccitazione della carneficina, anche Ettore cessa di rispettare il codice dell’onore. Insultare e finire il nemico a terra non gli ripugna più di quanto ripugni al suo rivale. L’uno e l’altro, spingendo la vendetta fino all’empietà, profanano il corpo della vittima per ucciderne persino l’anima. C’è un rigoroso parallelismo tra queste due scene di oltraggio nei confronti del vinto. Patroclo annuncia a Ettore “la morte e il destino invincibile”, come Ettore predice ad Achille la morte “sopra le porte Scee”. La guerra consuma le differenze fino all’umiliazione totale dell’unico; che si chiami Achille o Ettore, il vincitore somiglia a tutti i vincitori, il vinto a tutti i vinti.

Omero non ci risparmia questo spettacolo. E tuttavia l’emulazione guerriera, generatrice dell’energia individuale e delle virtù virili della collettività, rimane ai suoi occhi il principio e la molla dell’azione creatrice. È attraverso di essa che l’amore della gloria si impadronisce degli individui e dei popoli e si trasforma in desiderio d’immortalità. Ma è anche l’orgoglio dell’onnipotenza ad attirare su di sé, ovunque nell’Iliade, le rappresaglie del destino. Al di fuori di ogni sanzione di ordine morale, di ogni imperativo di origine divina, la vendetta della Nemesi antica fa apparire retrospettivamente colpevole l’atto che non rientrava nella categoria di peccato. Nell’istante in cui il Padre degli dèi dispone la sua bilancia d’oro per leggervi la decisione della fatalità, l’Uccisore può compiere la sua missione sacra: è sotto la protezione degli Immortali. Ma appena ha compiuto questa sua missione, ancora padrone della sua forza intatta, egli ridiviene una creatura vulnerabile.

La forza non si riconosce e non gode di se stessa se non nell’abuso in cui abusa di se stessa, nell’eccesso in cui si prodiga. Quel balzo supremo, quella folgorazione omicida in cui il calcolo, la fortuna e la potenza si fanno tutt’uno nello sfidare la condizione umana - in una parola, la bellezza della forza, nessuno (salvo la Bibbia, che la canta e la loda soltanto in Dio) ce la rende più palpabile di Omero. Non è per idealizzare o stilizzare i suoi personaggi che egli celebra la bellezza dei suoi guerrieri: Achille è bello, Ettore è bello, perché la forza è bella, e perché solo la bellezza dell’onnipotenza, divenuta onnipotenza della bellezza, ottiene dall’uomo questo consenso totale alla propria distruzione, al proprio annientamento, quella prosternazione assoluta che lo consegna alla forza nell’atto dell’adorazione.

In tal modo, la forza ci appare nell’Iliade contemporaneamente come la suprema realtà e la suprema illusione dell’esistenza. Omero divinizza in essa la sovrabbondanza di vita che rifulge nello spregio della morte, nell’estasi del sacrificio, e al tempo stesso denuncia la fatalità che la muta in inerzia: quel cieco impulso che la fa giungere fino al punto supremo del proprio sviluppo, fino all’annullamento di se stessa e dei valori che essa ha generato. Per mostrare l’istupidimento che l’illusione dell’onnipotenza produce, Omero non sceglie Achille o Aiace, ma il principe della saggezza. Inebriato da una momentanea vittoria, Ettore perde d’improvviso la facoltà di riflettere, il dono della misura e il senso del limite.

Rifiuta con veemenza i prudenti consigli di Polidamante, che addirittura minaccia di morte accusandolo di avere propositi disfattisti. E, senza dubbio, Polidamante non ha torto quando accusa Ettore di non accettare alcuna contestazione in consiglio così come in guerra: “Certo non bisogna parlare contro di te [...], ma solo il tuo prestigio far crescere”. Dunque, mai l’eroe (nemmeno Achille) si mantiene al di sopra della condizione umana: non c’è nulla in Ettore - coraggio, nobiltà, saggezza - che non sia assoggettato e lordato dalla guerra, niente se non quel rispetto di sé che lo rende uomo, che gli permette di riprendersi di fronte all’ineluttabile, e che gli dona la suprema lucidità nell’istante della morte.

Ettore, quindi, ha perduto tutto fuorché quella gloria il cui racconto “anche ai futuri perverrà”. E questa gloria, per il guerriero di Omero, non è un’illusione ingannevole, una vana ciarla, ma l’equivalente di ciò che rappresenta per i cristiani la redenzione: una certezza d’immortalità, al di là della storia, nel distacco supremo della poesia.

Achille si accanisce sulle spoglie di Ettore. Ogni giorno, fin dall’alba, si dedica ai suoi esercizi di vendetta, trascina tre volte di seguito il corpo del suo sventurato rivale attorno alla tomba di Patroclo e lo lascia là, disteso nella polvere. Il suo insaziabile rancore si scatena contemporaneamente sull’uccisore di Patroclo e sul vinto ormai fuori tiro, che gli richiama l’inutilità della sua vittoria e la morte vicina. Ma se gli dèi hanno tolto tutto a Ettore, non possono né vogliono sottrargli la bellezza che sopravvive alla forza sconfitta. Steso faccia a terra, egli rimane bello - “Apollo teneva lontano ogni sconcio dal corpo”, “i cani li teneva lontani la figlia di Zeus, Afrodite, di giorno e di notte” -, ed è in questa sua bellezza intatta di giovane guerriero morto che sarà restituito a Priamo. Quando questi, prima di incontrare Achille, interroga ansiosamente la sua guida, Ermes lo rassicura:

- E tu, anche adesso, accostandoti,

vedresti com’è fresco, e il sangue è tutto lavato,

vedresti com’è fresco, e il sangue è tutto lavato,

non c’è lordura, son chiuse tutte le piaghe

non c’è lordura, son chiuse tutte le piaghe

quante n’ebbe; molti il bronzo gli affondarono dentro.

quante n’ebbe; molti il bronzo gli affondarono dentro.

Così hanno cura gli dèi beati del figlio tuo

Così hanno cura gli dèi beati del figlio tuo

benché morto, perché di cuore lo amavano.

benché morto, perché di cuore lo amavano.

Non è dunque l’ira di Achille, ma il duello di Achille ed Ettore, il confronto tragico dell’eroe della vendetta con l’eroe della resistenza, a costituire il vero motivo centrale dell’Iliade e a comandarne insieme l’unità e lo sviluppo. Nonostante gli dèi e la necessità, resta un barlume sufficiente di libertà perché lo spettacolo non appaia regolato in anticipo ai nostri occhi, né a quelli di Zeus, lo spettatore divino. Seguendo il ritmo dei combattimenti, la foga degli invasori e la vigilanza degli assediati si equilibrano al punto da ricreare senza sosta, in ciascuno degli avversari, l’incertezza del futuro. Ma non per questo Achei e Troiani cessano di valutare, con incerta lucidità, le rispettive fortune, in quella “serie infinita di duelli”, il cui insieme compone la guerra di Troia. Qualunque cosa accada loro, i reucci assalitori non perdono mai la fede nella loro invincibilità, mentre, anche sull’orlo di una vittoria, i principi di Ilio non possono sfuggire al presentimento della sconfitta.

Quando Ettore osa affrontare Achille senza disperare di vincerlo, ha già usato il meglio delle sue energie a vincere se stesso. La missione di Achille è di rinnovare nelle devastazioni le fonti e le risorse dell’energia vitale, quella di Ettore è di salvare, con il dono di sé, il patto sacro la cui salvaguardia garantisce al divenire la sua continuità profonda. Ma è soltanto nell’istante del combattimento decisivo che la maturazione del coraggio fino alla ripresa del pieno controllo in Ettore e l’esaltazione dell’ira fino all’estasi omicida in Achille acquistano il loro vero significato. In questa luce, i destini di Achille e di Ettore si rivelano solidali nella lotta, nella morte e nell’immortalità.

Dove la storia non mostra che baluardi e frontiere, la poesia scopre, al di là dei conflitti, la misteriosa predestinazione che rende degni l’uno dell’altro gli avversari chiamati a un incontro inesorabile. Omero, dunque, non chiede riparazione se non alla poesia, che rapisce alla bellezza riconquistata il segreto della giustizia vietato alla storia. Essa sola restituisce al mondo oscurato la fierezza offuscata dall’orgoglio dei vincitori, dal silenzio dei vinti. Altri se la prendano con Zeus, si stupiscano che egli permetta

- di mettere sullo stesso piano i cattivi e i buoni, quelli il cui animo si volge verso la giustizia e quelli che, obbedendo all’iniquità, si abbandonano alla violenza.

Omero no, non si stupisce né si indigna, e non spera in alcuna risposta. Dove sono, nell’Iliade, i buoni? Dove sono i cattivi? Non si vedono che uomini in affanno, guerrieri in lotta che trionfano o soccombono. La passione per la giustizia non si esprime che nel lutto della giustizia, e nella confessione del silenzio. Condannare o assolvere la forza vorrebbe dire condannare o assolvere la stessa vita. E la vita, nell’Iliade (come nella Bibbia e in Guerra e pace), è essenzialmente ciò che non si lascia giudicare, misurare, condannare o giustificare dal vivente. Non giudica se stessa se non nel prendere coscienza della propria indicibilità.

- “Dove sono, nell’Iliade, i buoni? Dove sono i cattivi? Non si vedono che uomini in affanno, guerrieri in lotta che trionfano o soccombono”.

Questa accettazione senza irrigidimento interiore, consustanziale all’esistenza, resta molto lontana dalle esibizioni stoiche. Figlia dell’amarezza, la filosofia dell’Iliade bandisce il risentimento. Essa è anteriore al divorzio tra natura ed esistenza. Qui, il Tutto non è un montaggio di pezzi rotti e rincollati alla meglio dalla ragione, ma il principio attivo della compenetrazione reciproca di tutti gli elementi che lo compongono. Lo svolgersi dell’inevitabile ha per teatro, insieme, il cuore dell’uomo e il Cosmo. All’eterna cecità della storia si oppone la lucidità creatrice del poeta, che indica alle generazioni future eroi più divini degli dèi, più uomini degli umani.

-

>PER LA PACE PERPETUA. --- CAINO E LO STADIO DELLO SPECCHIO: LA CRITICA DEL "CAPITALISMO COME RELIGIONE" (FRANZ KAFKA, WALTER BENJAMIN, GEORGE GROSZ).6 febbraio 2023, di Federico La Sala

LA CRITICA DEL "CAPITALISMO COME RELIGIONE" (FRANZ KAFKA, WALTER BENJAMIN, GEORGE GROSZ).

- CAINO E LO STADIO DELLO SPECCHIO. Una nota a margine di "Caino o Hitler all’inferno" (George Grosz, 1944).

STORIA E MEMORIA. Nel 1944, nello stesso anno dei militari italiani internati nel Lager di Wietzendorf, George Grosz, nel periodo americano, realizza il quadro "Caino o Hitler all’inferno".

ARTE E LETTERATURA. KAFKA Intorno al 1920, nel commentare un volume con i disegni di Grosz, esprime una opinione precisa sui limiti della teoria del rispecchiamento, della rappresentazione artistica: "Il capitalismo è un sistema di dipendenze: dall’interno verso l’esterno, dall’esterno verso l’interno, dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto. Tutto è dipendente, tutto è concatenato. Il capitalismo è uno stato del mondo e dell’anima." (cfr. G. Janouch, "Colloqui con Kafka", in F. Kafka, «Confessioni e diari», Milano 1972). *

"THE TIME IS OUT OF JOINT" (Shakespeare). Come a dire, ciò di cui "invito" a prendere atto non è tanto il cosiddetto "tramonto dell’#Occidente" (di cui parla Spengler), ma è qualcosa di più radicale, di globale (riguarda tutta la società) ed epocale (riguarda un lungo periodo storico, quasi una "preistoria"); è, per dirla in "sintesi", un orizzonte spazio-temporale che tocca tutto e tutto il genere umano: è un problema biblico, di #caduta.

DISAGIO DELLA CIVILTA’ (S. Freud, 1929). Alla luce della considerazione di Kafka (una traccia di riflessione sul "capitalismo come religione" molto prossima a quella che svilupperà di lì a poco, quasi in contemporanea, Walter Benjamin), l’opera di Grosz del 1944 mostra tutto il suo lato infernale e denuncia il più che millenario #letargo (v. Dante Alighieri) in cui continuiamo a vivere e sognare: il nostro Padre e il nostro Fratello è Caino, il Mentitore, e, Giocasta è la nostra Madre e la nostra Sposa, come Edipo (v. Sigmund Freud).

- Europa 2023: Eleusis 2023).

* La cit. è anche presente nel mio lavoro: si cfr. Federico LA Sala, "Della Terra, brillante colore", 2013, p. 94).

-

>PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- LA MALEDIZIONE DELLA NOCE MOSCATA. INTERVISTA AD AMITAV GOSH (di Edoardo Vigna).30 novembre 2022, di Federico La Sala

Amitav Ghosh: «Tutto è cominciato con il colonialismo, quando iniziammo a far violenza alla Terra»

di Edoardo Vigna (Corriere della Sera / Pianeta20, 30 nov 2022)

Amitav Ghosh, oggi lo scrittore indiano più importante, ha scritto spesso della devastazione della Terra: il fatto di vivere da tanti anni fra New York e la sua Calcutta gli permette di essere anche un osservatore di facce diverse del fenomeno. Nei suoi romanzi (pubblicati in Italia da Neri Pozza) - tra cui la “trilogia dell’oppio” - ha raccontato l’origine del sacco dell’Occidente nei confronti delle ex colonie fra Asia e Africa. Nel nuovo libro, La maledizione della noce moscata, segue la lunga parabola del colonialismo, considerato con la sua furia devastatrice alla base delle conseguenze irreversibili che vediamo oggi sul pianeta rispetto al clima.

Che cosa è la maledizione della noce moscata, e perché l’ha scelta come punto di partenza?

«Avrei potuto scegliere la storia di mille cose diverse che stavano accadendo nello stesso momento. Ma la peculiare storia della noce moscata davvero presentava un’analogia chiara con ciò che avviene oggi. Gli abitanti dell’isola Banda, tra l’Oceano Indiano e il Pacifico, all’inizio del 1600 avevano questa pianta incredibile che ha portato loro ricchezze e prosperità, fino a quando un giorno ha portato il loro sterminio (ad opera degli olandesi della Compagnia delle Indie orientali, ndr). Allo stesso modo, noi abbiamo questo meraviglioso pianeta, che ci ha anche dato ricchezze di tipi diversi. Ma invece abbiamo seguito un modello economico che ci spinge tutti alla distruzione».

Quando ha scoperto quanto accaduto a Banda?

«Ho letto storie sull’Oceano Indiano per molto tempo, sapevo già ciò che era successo là. Ma andare sulle isole e vedere cosa era avvenuto mi ha fatto riunire le idee in forma narrativa».

Lei cita scrittori e filosofi provenienti da culture diverse, libri più o meno noti di epoche differenti, con cui ha costruito un nuovo modo di vedere lo sviluppo storico.

«Tutto ciò a cui pensavo da anni ha preso forma a causa della pandemia. Mia madre era malata e poi è mancata, e così anche i miei suoceri. New York era simile a Milano e Bergamo. A pochi isolati da casa mia c’era un ospedale con camion frigoriferi per le vittime. Uno sconvolgimento mai visto, che però ci stava dicendo qualcosa sul futuro».

Che cosa?

«Ci ha mostrato che gli impatti sul cambiamento climatico, i loro effetti sulla società, saranno assai diversi da ciò che ci è stato detto. La narrazione consolidata, in Occidente, è che la crisi sarà terribile per i più poveri, “non-bianchi”. Invece sarà sì molto negativo per la povera gente, ma colpirà anche i Paesi ricchi, in modi diversi, con effetti altrettanto devastanti. E penso che se c’è una lezione che dobbiamo imparare da questa esperienza è che le megacrisi richiedono una risposta collettiva. Che non si è manifestata ovunque. L’Italia resta una nazione con una cultura comune, una lingua comune: quando è stato chiesto di fare sacrifici, la gente ha risposto. Non così negli Stati Uniti, che hanno avuto pessimi risultati. E tuttora vivono fra disagio sociale, sfiducia e polarizzazione politica. Idem il Regno Unito. In America la società ha una fede enorme nella tecnologia come fonte di salvezza. Pensavano che il vaccino li avrebbe salvati. Ma dopo che il vaccino è diventato disponibile, la diffidenza sociale ha preso il sopravvento, e ancora oggi la sfiducia è il vettore principale».

Lei retrodata la riflessione sul presente al colonialismo, con l’idea che l’imperialismo, con le sue armi, venga prima del capitalismo come causa della devastazione del pianeta.

«Negli ultimi anni, l’intero discorso sul cambiamento climatico è stato focalizzato sul capitalismo come il principale motore del disastro che stiamo attraversando. Certo, c’è molta verità in questo. Ma allo stesso tempo il nostro capitalismo non è nato da sé, è venuto fuori dal colonialismo che lo ha reso possibile. Le disuguaglianze, specie quelle geopolitiche, sono simili a ciò che esisteva nel XVII secolo. Il dominio globale dell’Europa d’allora corrisponde a quello odierno dell’Occidente».

Quale è stato il momento chiave?

«Quello in cui l’Europa ha conquistato le Americhe. Un evento che ha comportato una violenza su una scala mai vista prima, con la soppressione di 80-90 milioni di persone. Quella violenza ha creato una nuova società. Con l’eliminazione di decine di milioni di persone, ma anche con l’idea di sostituirli con africani schiavi. Un intervento demografico su quella scala non era mai avvenuto, mai».

Una riflessione in tal senso su questo argomento non è ancora avvenuta del tutto.

«Da qui la tentazione di attribuire la realtà d’oggi a sistemi astratti come il capitalismo, compresa la violenza che ha creato quel sistema».

Collegata c’è l’idea che il genocidio dei nativi americani e degli schiavi fosse giustificato dalla convinzione che non fossero completamente umani, e che quindi l’uomo bianco potesse fare di loro ciò che voleva. Proprio come avviene nei confronti della natura. Siamo superiori e padroni: ecco è il pilastro su cui tutto è costruito.

«Se oggi queste idee vivono è grazie all’esperienza coloniale delle Americhe. Poche centinaia di bianchi violentissimi dell’Estremadura scoprirono di poter sterminare centinaia di migliaia di nativi. Così è entrata in testa l’idea di esser simili a Dio, padroni del mondo. Che tutto esista per servirli».

Dove poggia sul piano culturale e filosofico?

«L’Illuminismo è di sicuro legato a questa esperienza. L’idea che gli esseri umani siano al di sopra di tutto. Penso, quindi sono. È da qui che discende quell’incredibile violenza. E infatti diversi pensatori chiave del tempo erano connessi strettamente al colonialismo. Cartesio ha trascorso gran parte della sua vita in Olanda quando questa era il perno del dominio globale. Il filosofo inglese Locke investiva nelle piantagioni e comprava schiavi. Anche Hegel ripeteva che gli africani erano inferiori, senza storia. Mentre parlava di libertà dello spirito».

Nel libro ritroviamo Cristoforo Colombo, che sbarcato nelle Americhe commette atrocità.

«Era un uomo violento e selvaggio, un puro sadico. So che gli italiani non lo ricordano. I nativi delle Americhe invece sì. Il fatto è che gran parte della storia che viene insegnata serve a far sembrare belli l’Europa e gli occidentali».

Lei ricorda anche come dare il nome alle cose, come facevano gli scienziati del ‘700, fosse uno dei modi per dominarle.

«Il sistema con cui Linneo battezzò animali, piante e minerali deriva interamente dal colonialismo. L’idea era avere un sistema che potesse oggettivare le risorse che il mondo offriva. E il sistema linneano ha trionfato non perché fosse il migliore ma perché l’impero spagnolo l’adottò».

A proposito di nessi causali, lei sottolinea come il riscaldamento globale non sia un accidente, ma è la conseguenza centrale del comportamento degli esseri umani.

«Credo sia chiaro come il global warming segua questi modelli. Una delle caratteristiche più marcate del colonialismo è ciò che si potrebbe chiamare “violenza per omissione”. Permettere alle malattie di fare strage. O agli interventi sull’ambiente di provocare disastri contro i popoli nativi».

Noi abbiamo l’idea che i conquistadores non avessero colpa per la diffusione di malattie che hanno sterminato le civiltà americane.

«I nativi-americani sanno da sempre la verità».

Discendiamo dall’Impero Romano, che controllava la Terra conosciuta. Vede un’idea di dominio nella psicologia dell’uomo bianco?

«I romani riconoscevano il potere della natura su di loro. Non se ne consideravano i padroni».

È un problema di potere. Potere politico, rappresentato anche dal potere sull’energia.

«L’energia diventa il perno della geopolitica globale alla fine del XVIII secolo, quando i combustibili fossili che gli inglesi cominciano a usare diventano centrali nelle loro strategie imperiali. E i combustibili fossili sono divenuti importanti perché - a differenza dell’energia dei mulini - potevano essere portati ovunque, quindi controllati».

Cosa le fa pensare che le fonti rinnovabili - a gestione diffusa - possano arrivare a sostituirle? Per le élite significa rinunciare al potere.

«I modelli che ho indicato nel libro, possiamo vederli all’opera oggi. Questa guerra Russia-Ucraina è così centrata sull’energia che l’energia stessa diventa un’arma di guerra da entrambe le parti. Se avessimo rinnovabili su larga scala, il gas russo conterebbe poco, ma questo varrebbe anche per il gas Usa. E non dimentichiamo che esiste il petrodollaro ( il sistema per cui il petrolio è pagato in dollari, ndr): Saddam è stato uno dei primi a iniziare a non commerciare in dollari, e guardi com’è finito. Il Venezuela di Chavez anche, ed è morto per un misterioso tumore. Russia e Cina che si scambiano combustibili fossili non sul dollaro diventano una minaccia per la sua egemonia».

Lei scrive che nei Paesi ricchi si pensa che la crisi climatica sia una preoccupazione tecnica con effetti economici, mentre in quelli poveri è un problema di disuguaglianza e giustizia.

«Se chiede a chiunque in Occidente qual è la posta in gioco con il clima tutti risponderanno che si tratta di ridurre l’impronta di carbonio. Di soluzioni tecniche. Nel Sud globale, se dite a qualcuno cosa pensa di fare al riguardo? La risposta sarà sempre: “Perché dovrei far qualcosa? La nostra impronta pro-capite è ancora piccola rispetto a quella dell’Occidente! Tocca a loro agire. Sono diventati ricchi quando eravamo poveri, a nostre spese. La percezione è di profonda ingiustizia».

Quindi, come se ne esce? Come si può arrivare alla decarbonizzazione necessaria al pianeta?

«C’è solo un modo: che l’Occidente riduca le emissioni cambiando stile di vita. Fino a quando ciò non accadrà qui, non accadrà da nessun’altra parte. È la cruda realtà».

Lo ritiene davvero possibile?

«L’abbiamo visto in Cina, con l’enorme calo della domanda dei consumatori. Lì, come in India, la gente ancora ricorda com’è vivere in modo più frugale. Toccherà agli occidentali imparare a farlo».

-

> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- METATEATRO E TEATRO. EURIPIDE A SIRACUSA (2019): "ELENA" E "TROIANE" (di Alberto Giovanni Biuso).22 novembre 2022, di Federico La Sala

Euripide a Siracusa

di Alberto Giovanni Biuso [2019] *

Conversando con Eckermann il 28 marzo del 1827 Goethe affermò che «wenn ein moderner Mensch wie Schlegel an einem so großen Alten Fehler zu rügen hätte, so sollte es billig nicht anders geschehen als auf den Knien», ‘se un moderno come Schlegel avesse da rimproverare un così grande antico per qualche errore, gli dovrebbe essere consentito farlo soltanto in ginocchio’1. Il ‘großen Alten’ al quale Goethe si riferisce è Euripide.

La profondità del giudizio di Goethe è stata confermata dal ritorno quest’anno del poeta a Siracusa con due tragedie: Τρώαδεςe Ἑλένη. A metterle in scena, rispettivamente, Muriel Mayette-Holtz e Davide Livermore. Regie assai diverse tra di loro, le quali hanno mostrato quanto rizomatici, labirintici, cangianti, imprevedibili siano i percorsi del mito e degli dèi. Il politeismo greco è infatti anche libertà rispetto a ogni monoteismo ermeneutico, a ogni unicità del divino, a ogni identità immutabile del dio.

Elena

Elena rappresenta un’evidente dimostrazione di tutto questo. Si tratta infatti di un personaggio diverso dalla Elena omerica, che è la più nota, con l’universale biasimo che l’accompagna. Eccezione significativa rispetto alla generale condanna verso questa donna fu Gorgia, che su di lei pronuncia invece parole del tutto plausibili di encomio. Contemporaneo di Gorgia, Euripide disegna un’Elena fatta di saggezza e di misura. Ci voleva coraggio nel far questo, visto che «l’azzeramento delle responsabilità di Elena equivale all’azzeramento della tradizione omerica»2.

Racconta Euripide che Elena non è mai arrivata a Troia, che mentre i guerrieri a Ilio si scannavano, lei venne portata in Egitto, dove la troviamo sulla tomba di Proteo, a difendere se stessa dal figlio di lui che vorrebbe farla propria. Elena narra che «Era, incollerita per non avere vinto le altre dee, mandò in fumo il connubio ad Alessandro: non diede me, ma un simulacro vivo, che compose di cielo a somiglianza di me, al figliolo del re Priamo: e lui ebbe l’idea d’avermi - vana idea che non m’ebbe» (pp. 534-535)3. Decisa a uccidersi piuttosto che andare in sposa a Teoclimeno, il caso o gli dèi - sono la stessa cosa - fanno approdare sulle coste egizie il naufrago Menelao, che crede di portare con sé Elena conquistata a Ilio. Non crede quindi ai propri occhi quando vede e riconosce quest’altra Elena. Tra i due gioca la dinamica di realtà e illusione. Gli antichi sposi decidono di ingannare il nuovo re egizio, fargli credere Menelao morto e chiedere di onorare la sua fine in mare. Ottenuta da Teoclimeno la nave, tornano a Sparta, vincitori.

Anche i percorsi della Wirkungsgeschichte, delle interpretazioni della tragedia e dei suoi effetti, sono molteplici. Non esiste, ovviamente, alcuna regia o messa in scena ‘corretta’ delle opere teatrali, tanto meno di quelle greche. Chi difende la ‘tradizione’ difende in realtà le interpretazioni novecentesche o persino del XIX secolo. La domanda da porsi è invece questa: quanto di greco c’è in questa regia? Nel caso della Elena di Davide Livermore c’è molto, per numerose ragioni.

La prima è che abbiamo assistito a una Gesamtkunstwerk, un’opera d’arte totale, fatta di parole ma anche di musica, di danza e di immagini. I primi tre elementi erano costitutivi del teatro greco, l’ultimo li rende vivi attraverso un grande schermo che fa da sfondo alla scena creando di volta in volta immagini degli dèi, degli umani, del mare, delle stelle, del fuoco. La suggestione e l’enigma ne vengono moltiplicati in una sorta di arcaismo elettronico che, insieme ai tanti specchi e all’acqua nella quale la scena è immersa, rende visibile il doppio, la dissoluzione dell’identità nell’aria e nel tempo. Nell’acqua sono immersi la tomba di Proteo, l’obelisco di Teoclimeno, il relitto della nave di Menelao.

Le musiche vanno dal barocco rivisitato al minimalismo, dalla musica leggera al Fandango del Quintetto IV in Re Maggiore G. 448 di Boccherini, che restituisce il ritmo dell’eros, del tradimento, del gioco. Musica che coniuga dissonanza e redenzione, la Dissonanza come immersione nel Nulla della vana immagine di Elena; dei guerrieri morti per un ologramma; della natura enigmatica del dio. L’etica dei Greci sta qui, nella loro ontologia, nella radicalità con la quale esistono e comprendono l’esistere.

Troiane

Muriel Mayette-Holtz ha preferito invece imprimere alla sua regia delle Troiane un carattere etico che ha contribuito a banalizzare questa che è una delle più radicali, davvero terribili, tragedie greche. In essa Atena e Poseidone osservano i vinti e i vincitori. E stabiliscono di portare a compimento la fine di Troia ma di dare anche amaro ritorno agli Achei. Nessun amore per gli umani in questi dèi. E basta esistere e vedere il mondo per comprendere che nessun amore proviene per gli umani dal divino. Ecuba lo sa, ora che la città, la casa, i figli, persino il nipote Astianatte vanno morendo e sono alla rovina. Ecuba sa e dice che «di quelli che sono fortunati non stimate felice nessuno mai, prima che muoia» (p. 439). La fortuna, il caso, gli dèi danzano infatti sulle vite individuali e sulla storia miserrima della specie che si crede grande e per la quale meglio sarebbe stato invece non venire al mondo. «Io dico», afferma Andromaca, «che non nascere equivale a morire. Ma d’una vita triste è meglio morte. Sofferenza non c’è per chi non sente il male» (p. 444).

Il male della storia e il male dell’individuo. Quello della storia perché «folle è il mortale che distrugge le città. Getta nello squallore templi e tombe, sacro asilo d’estinti; ma poi finisce per perire lui» (p. 426), afferma Poseidone; il male dell’individuo immerso in passioni antiche, nuove, pervadenti. Nell’uno e nell’altro caso i Greci appaiono in questa tragedia feroci e disumani, sino ad accettare il consiglio dell’implacabile Odisseo di togliere la vita ad Astianatte affinché il figlio di Ettore non abbia, crescendo, a vendicarsi. Il bambino viene gettato giù dalle mura della città in fiamme.

Prorompe dentro la distruzione Cassandra. Lucida e invasata, lucida perché invasata, sa che ad Agamennone che se l’è presa come concubina lei porterà ogni sciagura, vede «la lotta matricida che le mie nozze desteranno, e lo sterminio della famiglia d’Atreo» (p. 435), esulta sapendo che «vittoriosa giù fra i morti arriverò: / che la casa dei carnefici, degli Atridi, spianterò» (p. 438). Il momento nel quale irrompe Cassandra sulla scena, con la sua torcia con il suo canto, il momento nel quale appare questa potenza struggente, luminosa e dionisiaca, è il più alto della messa in scena, l’unico nel quale appaiano in essa i Greci. Per il resto, infatti, è uno spettacolo sobrio sino alla piattezza; con un Paolo Rossi del tutto fuori ruolo, che interpreta il personaggio chiave di Taltibio come se recitasse in un cabaret milanese; e soprattutto con i cori di Euripide cancellati e sostituiti da canzonette leggere e sentimentali, accompagnate da una chitarra. Si può e si deve interpretare un testo greco come si ritiene più consono ma non lo si può sostituire - o, peggio, ‘sintetizzare’- con testi melensi.

Euripide tra Nietzsche e la Gnosi

Nietzsche aveva ancora una volta ragione, anche se forse non per le ragioni che credeva: davanti al male della storia, davanti al male che è il respiro, Euripide enuncia il disincanto che alla tragedia greca pone fine. Il poeta fa pronunciare infatti a Ecuba una preghiera che trascolora i nomi degli dèi, persino quello di Zeus, nella forza senza fine e senza senso della materia agra: «ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχω νἕδραν, / ὅστις ποτ᾽εἶ σύ, δυστόπαστος εἰδέναι, /Ζεύς, εἴτ᾽ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν, / προσηυξάμην σε: πάντα γὰρ δι᾽ἀψόφου / βαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτ᾽ἄγεις», ‘Tu che sostieni il mondo e che nel mondo hai dimora, chiunque tu sia, Zeus, inconcepibile enigma, che tu sia necessità della natura o pensiero degli uomini, io ti prego: tutte le cose mortali le governi secondo giustizia, procedendo in silenzio lungo il tuo percorso’4.

In questa magnifica preghiera panteistica una donna e una regina al culmine della disperazione riconosce con dolorosa intelligenza che tutto è giusto ciò che agli umani accade, anche che «la gran città / non più città s’è spenta e non c’è più» (p. 461). Nella tragedia che porta il suo nome, Ecuba arriva a dire di se stessa «έθνηκ᾽ἔγωγε πρὶν θανεῖν κακῶν ὕπο», ‘io sono morta prima di morire’5.

L’innocente causa di tutto questo, Elena, appare davanti a Menelao e si fa avvocata formidabile di se stessa, somigliando le sue parole a quelle argomentate e profonde con le quali Gorgia tesse l’elogio di questa creatura bellissima e fatale. Persino le donne troiane che la odiano ammettono che l’argomentare di Elena è convincente. Come nella tragedia a lei specificatamente dedicata, Euripide coniuga l’indicibile bellezza a una intelligenza raffinata e superiore. Elena sostiene infatti che preferendo lei -e non i doni che offrivano Era e Atena- Alessandro Paride risparmiò ai Greci la sconfitta contro i Troiani. Scegliendo lei nell’impeto di un totale desiderio, Paride fu asservito da Afrodite mentre di Afrodite decretava la vittoria. E quindi, afferma Elena rivolgendosi a Menelao, «la dea devi punire, devi farti superiore a Zeus, che regna sì sugli altri dèi, ma di quella è uno schiavo» (p. 452).

Se schiavo è Zeus di Afrodite, quanto più gli umani lo saranno. Lo sa bene anche Ecuba, sa che il nome di questa invincibile dea è simbolo e sintesi della fragilità di tutti: «Ogni follia per l’uomo s’identifica con Afrodite» (p. 453). Fino a dire parole che sembrano nostre, di noi disincantati ma sempre persi umani del futuro: «οὐκἔστ᾽ἐραστὴςὅστιςοὐκἀεὶφιλεῖ», ‘colui che amò una volta ama per sempre’6.

La predilezione di Euripide per il personaggio di Elena ha molte ragioni, le quali affondano nella critica socratico-platonica al modo troppo umano con il quale le figure e i comportamenti degli dèi vengono rappresentati già da Omero ed Esiodo. Ma a questo elemento razionalistico si coniuga qualcosa di assai profondo nella storia mediterranea e greca. L’Elena di Euripide -opera per molti versi sconcertante- è accenno, filigrana e metafora anche della tradizione orfica, che si compie nella visione gnostica del mondo. Elena è infatti un simbolo orfico di nascondimento e rinascita, una gemella di Dioniso, un itinerario che gli gnostici presero a modello di gettatezza e riscatto, disvelante le apparenze e volto verso la luce. L’uovo dal quale nacque Elena, dopo che sua madre Leda venne fecondata da Zeus in forma di cigno, divenne un simbolo della Gnosi, un’allegoria dell’esistere redento.

Tra le forme della verità che appare e si dissolve ci sono le strutture che i Greci raccolgono sotto il nome di Afrodite. Di lei, come di Dioniso, Elena è figura. Anche per questo può osare definire la dea πολυκτόνος Κύπρις, vale dire «la Cipride omicida»7, riconoscendone però sempre la dolcezza, insieme alla potenza. Rivolta ad Afrodite infatti Elena dice: «Avessi la misura! Per il resto, oh non dico di no, tu sei per gli uomini, certo, di tutti i numi la più dolce» (p. 572). La regia di Livermore ha reso visibile questa potenza di Elena/Afrodite, la sua bellezza, i modi e le parole.

Più di ogni altra forma, anche la vicenda iniziatica, tragica e inquietante di Elena è espressione di Ἀνάγκη: «λόγος γάρ ἐστιν οὐκ ἐμός, σοφὸν δ᾽ἔπος, / δεινῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἰσχύειν πλέον» ‘Non è sentenza mia, ma dei sapienti: della necessità nulla è più forte’ afferma Menelao8. Ed è questa necessità ad aver generato Elena, la sua dionisiaca bellezza, la sua storia che si conclude, e in altro modo non potrebbe, con la divinizzazione profetizzata dai suoi fratelli, i Dioscuri: «ὅταν δὲ κάμψῃς καὶ τελευτήσῃς βίον, / θεὸς κεκλήσῃ» ‘Quando poi verrà la svolta e finirà per te la vita, sarai dea’9.

È questo che a Siracusa si è compiuto nel rosso conclusivo che intride la scena, le immagini, le acque, mentre tutti intorno a lei muoiono - come sempre nel divenire del mondo - ed Elena rimane invece viva, trasfigurata, gnostica nel pianto e nella luce.

[...]

Teatro Greco - Siracusa, 2019

Elena (Ἑλένη)

Traduzione di Walter Lapini

Traduzione di Walter Lapini

Con: Laura Marinoni (Elena), Sax Nicosia (Menelao), Simonetta Cartia (Teonoe), Giancarlo Judica Cordiglia (Teoclimeno), Viola Marietti (Teucro), Mariagrazia Solano (una vecchia), Maria Grazia Centorami (Primo Messaggero), Linda Gennari (Messaggero di Teoclimeno), Federica Quartana (Corifea)

Con: Laura Marinoni (Elena), Sax Nicosia (Menelao), Simonetta Cartia (Teonoe), Giancarlo Judica Cordiglia (Teoclimeno), Viola Marietti (Teucro), Mariagrazia Solano (una vecchia), Maria Grazia Centorami (Primo Messaggero), Linda Gennari (Messaggero di Teoclimeno), Federica Quartana (Corifea)

Regia di Davide Livermore

Regia di Davide LivermoreTroiane (Τρώαδες)

Traduzione di Alessandro Grilli

Traduzione di Alessandro Grilli

Con: Maddalena Crippa (Ecuba), Marial Bajma Riva (Cassandra), Elena Arvigo (Andromaca), Viola Graziosi (Elena), Paolo Rossi (Taltibio), Graziano Piazza (Menelao), Francesca Ciochhetti (Atena), Massimo Cimaglia (Poseidone), Riccardo Scalia (Astianatte), Clara Galante (Corifea), Elena Polic Greco (capocoro), Fiammetta Poidomani (chitarrista)

Con: Maddalena Crippa (Ecuba), Marial Bajma Riva (Cassandra), Elena Arvigo (Andromaca), Viola Graziosi (Elena), Paolo Rossi (Taltibio), Graziano Piazza (Menelao), Francesca Ciochhetti (Atena), Massimo Cimaglia (Poseidone), Riccardo Scalia (Astianatte), Clara Galante (Corifea), Elena Polic Greco (capocoro), Fiammetta Poidomani (chitarrista)

Regia di Muriel Mayette-Holtz

Regia di Muriel Mayette-Holtz* Fonte: Vita pensata, 27 Luglio 2019 (ripresa senza immagini e senza note).

-

> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- RIPARTIRE DA TROIA. DANTE, #FREUD, E LA #DISCESA ALL’#INFERNO.13 novembre 2022, di Federico La Sala

#ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, FILOLOGIA, E #PSICOANALISI.

#DANTE, #FREUD, E LA #DISCESA ALL’#INFERNO...

LA #DIVINACOMMEDIA NON È UNA #TRAGEDIA (UNA "#BRUTTA #DIPINTURA", ALLA #GIAMBATTISTAVICO).

RIPARTIRE DA TROIA. "L’Interpretazione dei Sogni" (1899) ha il suo legame con l’#Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di #Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della #Commedia di #DanteAlighieri (Pg. II, 46-48):

LA #MONARCHIA DEI #DUESOLI. #DanteAlighieri non cantò i #mosaici dei #Faraoni, ma l’amore che muove il Sole e le altre stelle... e la fine del cattolicesimo imperial-costantiniano!

-

> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "DIVINA COMMEDIA" E "NASCITA DELLA #TRAGEDIA": DANTE E NIETZSCHE, OGGI.14 novembre 2022, di Federico La Sala

"DIVINA COMMEDIA" E "NASCITA DELLA #TRAGEDIA": DANTE E NIETZSCHE, OGGI.

FILOLOGIA, LETARGO STORIOGRAFICO, E CREPUSCOLO DEGLI IDOLI. In memoria di Edoardo Sanguineti... *

CON MARX E FREUD, NUOVO REALISMO E "GAIA SCIENZA" (NIETZSCHE):

“SI DEVE IMPARARE ANCHE L’AMORE. Si deve imparare ad amare. Ecco quel che ci accade nella musica: si deve prima imparare a udire una sequenza e una melodia in genere, a enuclearla nell’ascolto e a distinguerla isolandola e delimitandola come se avesse una vita propria; quindi bisogna sforzarci e impiegare la nostra buona volontà per sopportarla, malgrado la sua estraneità, bisogna fare un esercizio di pazienza di fronte al suo sguardo e alla sua espressione, considerare con benevolenza quel che c’è di inusitato in essa - finalmente arriva un momento in cui ne abbiamo preso l’abitudine, in cui l’attendiamo, in cui si ha il presentimento che ne sentiremmo la mancanza, se non ci fosse più; e così essa continuamente dispiega la sua violenta suggestione e il suo incantesimo, finché non si sia diventati i suoi umili ed estasiati amanti, per cui non v’è più niente di meglio da chiedere al mondo se non la melodia e ancora la melodia.

Questo ci accade però non soltanto con la musica: proprio in questo modo abbiamo imparato ad amare tutte le cose che oggi amiamo. In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pazienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è questo il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà appreso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore. (F. Nietzsche, “La gaia scienza”, af. 334, Adelphi 1991).

Questo ci accade però non soltanto con la musica: proprio in questo modo abbiamo imparato ad amare tutte le cose che oggi amiamo. In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pazienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è questo il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà appreso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore. (F. Nietzsche, “La gaia scienza”, af. 334, Adelphi 1991).*Nota a margine dell’articolo su "Il Dante di tutti. O quasi” di Marco Grimaldi (cfr. "Le parole e le cose", 11.11.2022).

-

-

> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "LA MALATTIA DELL’EUROPA": FRANCO FORNARI (1981) E "LA SETTIMANA DELLA PACE DI GINEVRA 2022" (DI "SPI").3 novembre 2022, di Federico La Sala

LA MALATTIA DELL’EUROPA, FRANCO FORNARI (1981) E... L’EDUCAZIONE ALLA "PACE PERPETUA" *

***

Franco Fornari sviluppò la sua ricerca a partire dalla convinzione che la psicoanalisi potesse aiutare l’uomo a risolvere non solo i conflitti intrapsichici ma anche quelli interpersonali, istituzionali e sociali. Il suo progetto di educare alla pace lo in portò ad indagare i meccanismi inconsci che alimentano la guerra fra i popoli.

A questo dedicò numerosi libri: Psicoanalisi della guerra atomica

(1964), Psicoanalisi della guerra (1966) e La malattia dell’Europa (1981). Il suo pensiero ricevette

una grande attenzione internazionale alla Conferenza dell’ONU sulla pace a New York e il suo

impegno lo portò a diventare membro del Comitato Mondiale di ricerca sulla pace.

A questo dedicò numerosi libri: Psicoanalisi della guerra atomica

(1964), Psicoanalisi della guerra (1966) e La malattia dell’Europa (1981). Il suo pensiero ricevette

una grande attenzione internazionale alla Conferenza dell’ONU sulla pace a New York e il suo

impegno lo portò a diventare membro del Comitato Mondiale di ricerca sulla pace.- In occasione della “Settimana della pace di Ginevra 2022” proponiamo le ultime pagine del suo libro “LA MALATTIA DELL’EUROPA”, edito da Feltrinelli.

“Giunto così in modo un po’ concitato alla fine della mia ricerca sulla malattia dell’Europa, vorrei darle un nome. Poiché i processi patologici che ho individuato sono molteplici e intricati, anziché elencarli in una lunga perifrasi, vorrei condensarli con il mito di Tieste.

Questo mito racconta che tra i due fratelli Atreo e Tieste, correva un’inimicizia mortale.

Il nome di Atreo rimanda agli Atridi: Agamennone e Menelao, appunto, quelli della guerra di Troia. Poiché Agamennone, il capo dei greci, è figlio di Atreo, la sua genealogia rimanda ad una struttura perversa del potere familiare, che sembra dare una luce sinistra alla guerra di Troia, la prima grande guerra.

Dice dunque il mito che i due fratelli Atreo e Tieste si odiavano a morte. Un giorno però Atreo propose al fratello la riconciliazione e la coesistenza pacifica. Venuto il giorno della pace, Atreo offrì al fratello Tieste un banchetto imbandito con la carne dei suoi bambini, sgozzati davanti all’altare. La guerra di Troia ha dunque nella sua genealogia l’odio tra fratelli.

Ricordando Tieste, propongo di chiamare “Tiestopa” la malattia dell’Europa. Come nel mito greco, gli accordi di Yalta dicono di un odio mortale tra americani e russi, i fratelli vincitori della Seconda guerra mondiale. La divisione dell’Europa dice che a Yalta c’è stato un banchetto, nel quale le due grandi potenze, vincitrici, fingendo la pacificazione, si sono costituite come pseudogenitori dell’Europa, e hanno messo in atto un’intesa apparente, dandosi reciprocamente da mangiare i popoli europei, come simulazione di pace. Il mito dice dunque che gli accordi di Yalta sono un signum mali ominis: un segno di cattivo auspicio. Nel mito possono essere letti i presupposti di una nuova guerra di Troia, in era nucleare: dell’ultima grande guerra dell’Occidente.

La malattia dell’Europa è sospesa tra la Seconda e la Terza guerra mondiale. Questo significa che la cura della malattia dell’Europa è essenziale per evitare la Terza guerra mondiale e può essere fatta solo attraverso la liberazione dell’Europa dalla sovversione perversa e crociata degli Usa e dell’Urss in una rivoluzione culturale pacifica che è la condizione necessaria e sufficiente per evitare al mondo la maledizione dei discendenti di Atreo.” (Fornari F., 1981 pag 203-204)

* Fonte: Società Psicoanalitica Italiana

Sul tema, nel sito, si cfr.:

Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?

TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.

TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.fls

-

> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- FILOLOGIA DENDROLOGIA E STORIA: DAI RUNA DI AVILA (AMAZZONIA). Come pensano le foreste. Un nuovo approccio all’essere umani (di Dafne Crocella).5 ottobre 2022, di Federico La Sala

FILOLOGIA DENDROLOGIA E STORIA: "PER UN’ ANTROPOLOGIA OLTRE L’ UMANO". *

- "Se avessi scritto questo libro per i Runa di Ávila... non gli avrei dato lo stesso titolo" (E. Khon).

Come pensano le foreste. Un nuovo approccio all’essere umani

- Siamo sicuri di essere gli unici esseri in grado di pensare? Eduardo Kohn, professore alla McGill University di Montreal, sfida i fondamenti dell’antropologia, mettendo in discussione i presupposti dell’antropocentrismo. Per una nuova logica dell’essere umani, non distinti da tutte le altre forme di vita

di Dafne Crocella **

- Titolo: Come pensano le foreste

- Autore: Eduardo Kohn

- Editore: Nottetempo

- Anno: 2021

«Dormi a faccia in su. Se arriva un giaguaro vedrà che anche tu puoi guardarlo e non ti disturberà». È da questo consiglio, dato all’antropologo Eduardo Kohn da un uomo del villaggio runa di Avila nell’Amazzonia equadoregna, che si apre la riflessione sul modo in cui gli altri generi di esseri viventi ci percepiscono, ci guardano, ed effettivamente e più generalmente pensano. Eduardo Kohn è professore associato di antropologia alla McGill University di Montreal ed ha incentrato buona parte della sua ricerca etnografica sulla popolazione runa dell’Alta Amazzonia. Questo libro nasce da una profonda e prolungata conoscenza del villaggio di Avila, immerso nella Foresta Amazzonica. La prima visita di Kohn risale al 1992, a questa sono seguiti 4 anni, dal 1996 al 2000, di ripetuti ritorni. Il libro How Forests Think nasce dopo una permanenza nel 2010 ed è stato pubblicato per la prima volta nel 2013. L’opera, dopo aver vinto nel 2014 il Gregory Bateson Prize, è stata tradotta in oltre 10 lingue e dal 24 giugno è disponibile anche in Italia con il titolo Come pensano le foreste, edita dalla casa editrice Nottetempo e tradotta da Alessandro Lucera e Alessandro Palmieri.

- Ripensare l’umano

Un libro che è una rivoluzione di cui abbiamo effettivo bisogno. Un nuovo approccio copernicano pronto a mettere in discussione la centralità dell’antropos rispetto agli altri abitanti del Pianeta.

Il pensiero non è più appannaggio esclusivo del genere umano, non è il tratto che ci contraddistingue dagli altri esseri viventi, siano essi piante, animali o interi ecosistemi. Per spiegarci tutto questo e mettere in discussione i nostri parametri di approccio logico razionale, Kohn utilizza proprio i principi cardine del pensiero occidentale rifacendosi alla mitologia greca, alla filosofia classica, alla letteratura, all’ambito delle scienze e ovviamente all’antropologia culturale.

Impossibile dunque liquidare questo lavoro come una sorta di decostruzione psico-metafisica più vicina ai testi di carattere spirituale che a quelli scientifici. Ci troviamo di fronte a un pensiero logico razionale occidentale in grado di interrogarsi davanti a una foresta, mettersi in discussione e riscoprirsi. «Questo libro è un tentativo di meditare sull’enigma della Sfinge (quella che nel mito greco Edipo incontra sulla strada per Tebe), attraverso un approccio etnografico a una serie di incontri amazzonici altro-che-umani. Indagare le nostre relazioni con questi esseri che esistono in qualche modo oltre l’umano ci spinge a mettere in discussione le nostre abituali risposte sull’umano. L’obiettivo qui non è né sbarazzarsi dell’umano né conferirgli una nuova posizione, ma aprirlo». Kohn definisce tale approccio “antropologia oltre l’umano”.

- Esta selva selvaggia

Apre il primo capitolo introduttivo l’esergo dantesco a noi italiani particolarmente noto: «Ahi quanto a dir qual’era è cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte»: ci stiamo inoltrando in un percorso di autoconoscenza che avrà come controparte il mondo selvaggio. E per farlo dobbiamo inevitabilmente, proprio come fece il padre della nostra lingua, tener presente la semiotica, la creazione e l’interpretazione di segni per comunicare. Kohn a questo riguardo chiarisce subito che «Il primo passo per capire come pensano le foreste è abbandonare i nostri preconcetti su cosa significhi avere una rappresentazione di qualcosa». Siamo abituati a considerare le rappresentazioni come linguaggi in quanto la nostra rappresentazione linguistica si basa su segni convenzionali collegati agli oggetti a cui si riferiscono. Ma non tutti i processi semiotici hanno queste proprietà. Dobbiamo superare l’approccio dualistico «in cui gli umani vengono descritti come separati dai mondi che rappresentano, per andare verso un approccio monista, nel quale i modi in cui gli umani si rappresentano i giaguari e i modi in cui i giaguari si rappresentano gli umani possano essere intesi come parti integranti, sebbene non interscambiabili, di un’unica storia senza fine. Date le sfide poste dalla necessità di imparare a vivere con una varietà sempre più grande di forme di vita - siano esse animali domestici, erbe infestanti, parassiti, organismi commensali, nuovi agenti patogeni, animali ‘selvatici’ o ‘mutanti’ tecno-scientifici - non solo è di cruciale importanza, ma è anche urgente sviluppare una precisa maniera di analizzare quanto l’umano sia distinto da, e allo stesso tempo in continuità con, tutto ciò che si trova al di là di esso».

- Sumak Kawsay

In kichwa, la lingua dei runa, esiste il termine “sumak kawsay” ed esprime un concetto legato all’importanza del vivere in equilibrio con la foresta. Si tratta di un modo di prestare attenzione alle proprietà della vita nelle sue varie forme. È un orientamento etico che proviene dall’osservazione e l’interrelazione con il mondo naturale e prende forma quando l’essere umano riesce a pensare con la foresta. Kohn, attraverso diversi esempi e approfondimenti, giunge alla deduzione che una foresta pensi attraverso immagini che possiedono la qualità ontologica delle totalità semplici, ossia sono autosufficienti e complete, iconiche. Per connettersi a questi pensieri silvestri anche l’essere umano deve pensare attraverso immagini, per questo motivo i runa prestano particolare attenzione alle suggestioni che arrivano dal mondo onirico.

** Fonte: "Sapere Ambiente", 6 Luglio 2021 (ripresa parziale).

Nota

FILOLOGIA #DENDROLOGIA #STORIA:

"COME PENSANO LE FORESTE. PER UN’#ANTROPOLOGIA OLTRE L’UMANO.

"COME PENSANO LE FORESTE. PER UN’#ANTROPOLOGIA OLTRE L’UMANO.

Eduardo #Khon: "Se avessi scritto questo libro per i #Runa di #Ávila... non gli avrei dato lo stesso titolo"

Eduardo #Khon: "Se avessi scritto questo libro per i #Runa di #Ávila... non gli avrei dato lo stesso titolo"Federico La Sala

-

>PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA --- GUERRA E OSCURANTISMO. Cambiare il paradigma obsoleto del principio “si vis pacem para bellum” (di Pasquale Pugliese).30 giugno 2022, di Federico La Sala

Per non perdersi nell’oscurantismo

di Pasquale Pugliese *

1. Tracce di etica e politica

Di fronte al reiterato ribaltamento logico, mai forte come adesso, per cui la pace costruita con mezzi di pace - seppur retoricamente invocata - viene ancora relegata al regno dell’utopia, mentre l’ossimoro della pace attraverso la guerra - nonostante le continue smentite della storia - continua ad essere alimentata e meticolosamente preparata, meglio ricordare che c’è un ampio e importante filone di scienza della politica che fonda invece - direttamente o indirettamente - il realismo della costruzione della “pace con mezzi pacifici” (Johan Galtung) su solide basi etiche e razionali. Scienziati della politica non sempre legati direttamente al pensiero “pacifista”, ma accomunati dall’uso della responsabilità e della razionalità, in particolare nell’approccio ai conflitti. Facciamone qui un rapido - incompleto e limitato - excursus, a partire dal ‘900. Come tracce luminose sul sentiero da percorrere per non perdersi nell’oscurantismo e salvare l’umanità.

- Max Weber e Hans Jonas

Alla fine della prima guerra mondiale, nel 1919, Max Weber tenne una lezione all’università di Monaco in cui, affrontando il rapporto tra etica e politica, pose la fondamentale distinzione nella politica contemporanea, tra «etica dei principî» ed«etica della responsabilità»”. Nell’etica dei principi, o dell’intenzione, ci preoccupiamo di avere la coscienza a posto rispetto all’obiettivo da conseguire, qualunque esso sia, e quindi ogni strumento appare legittimo per raggiungere il fine, senza pre/occuparci delle conseguenze. L’etica della responsabilità, al contrario, si chiede e cerca di prevedere e valutare le conseguenze del proprio agire. Qui entra in gioco il tema decisivo del rapporto tra i mezzi e i fini nell’agire politico, che Weber esplicita così: “Nessuna etica al mondo può mostrare quando e in che misura lo scopo eticamente buono «giustifichi» i mezzi eticamente pericolosi e le sue possibili conseguenze collaterali”.

Di fronte ai progressi “spaventosi” della tecnica ed al loro impatto sull’eco-sistema, e dunque sulla stessa sopravvivenza dell’umanità, nel 1979 sarà Hans Jonas a fondare sul “Principio responsabilità” l’etica del futuro, “un’etica per la civiltà tecnologica”, ancorata ad un nuovo imperativo categorico: “agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la sopravvivenza di un’autentica vita umana sulla terra”.

- Mohandas Gandhi e Aldo Capitini

Nello stesso anno della lezione di Weber, Mohandas K. Gandhi, nel pieno della lotta per l’auto-governo dell’India, formulò la regola aurea della nonviolenza sul rapporto mezzi-fini: “i mezzi possono essere paragonati al seme, e il fine all’albero; tra i mezzi e il fine vi è lo stesso inviolabile rapporto che esiste tra il fine e l’albero”. Ovvero i mezzi usati nell’agire politico devono essere coerenti con il fine da raggiungere, tanto come principio etico fondamentale, quanto come efficace pratica rispetto alla realizzazione dello scopo. Tanto più, scriverà, nel 1947 dopo Hiroshima e Nagasaki “la morale che si può trarre dalla spaventosa tragedia provocata dalla bomba atomica è che una bomba non può essere distrutta da un’altra bomba, come la violenza non può essere distrutta dalla violenza”. Anche Aldo Capitini, in Italia - ispirato da Gandhi - ribadirà più volte questo concetto fondamentale: “nella grossa questione del rapporto tra mezzi e fini, la nonviolenza porta il suo contributo in quanto indica che il fine dell’amore non può realizzarsi che attraverso l’amore, il fine dell’onestà con mezzi onesti, il fine della pace non attraverso la vecchia legge di effetto tanto instabile se vuoi la pace prepara la guerra, ma attraverso un’altra legge: durante la pace, prepara la pace”

- Dwight David Eisenhower