A SCUOLA CON JOYCE. LEGGERE E RILEGGERE FINNEGANS WAKE. La bellezza dell’opera sta nell’invenzione di una lingua e di neologismi. Una nota di Nadia Fusini - a c. di Federico La Sala

- [...] Nel Finnegans Wake non è soltanto Tim Finnegan, il muratore morto cadendo sbronzo da una scala, che bisogna vegliare, ma il linguaggio, perché si apra a una internazionalizzazione quasi da esperanto, perché non si provincializzi in usi proprii, stereotipati. È a quest’invito che bisogna rispondere leggendo questo libro, che è ormai una leggenda. Leggenda che la versione del poeta-traduttore Luigi Schenoni rinsalda, anzi amplifica; all’epica della creazione del capolavoro illeggibile aggiungendo l’epica della traduzione impossibile [...]

- LA SCUOLA, IL WEB, E LA LEZIONE DI KANT. "SAPERE AUDE!": IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E L’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’.

IL MONDO COME SCUOLA, LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, LA CREATIVITA’, I NATIVI DIGITALI, E L’ATTIVISMO CIECO NELLA CAVERNA DI IERI E DI OGGI. Materiali per riflettere

IL MONDO COME SCUOLA, LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, LA CREATIVITA’, I NATIVI DIGITALI, E L’ATTIVISMO CIECO NELLA CAVERNA DI IERI E DI OGGI. Materiali per riflettere

Una nuova traduzione del "Finnegans Wake"

Se amate le parole rileggete Joyce

La bellezza dell’opera sta nell’invenzione di una lingua e di neologismi

di Nadia Fusini (la Repubblica, 10.05.2011)

Joyce era fatto così. Era uno sfrontato, e non scherzava affatto quando affermò: «cosa chiedo ai miei lettori? che dedichino la vita a leggermi». Ho l’impressione che Luigi Schenoni l’abbia fatto davvero: ha passato la vita a leggere l’illeggibile Finnegans Wake. A leggerlo, e a tradurlo - impresa straordinaria di cui ora cogliamo postumo l’ultimo frutto: la traduzione dei capitoli tre e quattro del secondo libro del Finnegans Wake appena uscito da Mondadori (pagg. 339 di testo a fronte e altre 400 circa di glossario, euro 11).

La domanda tanto inevitabile, quanto pertinente è: si può ricreare in un’altra un testo che sfida la lingua in cui nasce, e la lingua in generale, e la comunicazione stessa; anzi, direi, addirittura l’espressione?

Joyce è un genio - non v’è chi ne dubiti. E il suo particolare genio è linguistico; gioca con la lingua come nessuno. O come pochi altri. Per ricchezza e originalità è incomparabile la sua destrezza da giocoliere che lancia e riprende le parole, traffica con la loro intrinseca doppiezza e ambiguità... Sì che qui, come già al cuore del suo libro più famoso, la vera ordalia non è tanto la vicenda del pover’uomo Leopold Bloom, novello sfigato Ulisse, né la veglia funebre di Tim Finnegan, quanto l’odissea dello stile. È il dramma dello stile che possiede Joyce, è il dramma dello stile la sua passione.

Di stile Joyce vive e di stile perisce. In particolare, tale dramma è in scena in questo inclassificabile libro che non a caso per tutto il tempo che lo scrive - quindici anni - ebbe per titolo work in progress. Mentre per Stanislaus, fratello di Joyce, era un delirio, «l’ultimo delirio della letteratura prima della sua estinzione».

Ora, da che mondo è mondo, la prima cosa che il lettore cerca è la storia. È sempre com’era da bambini; si legge per quello, per la storia... E che storia si racconta in questo libro? Io lettore lo apro e in inglese come in italiano subito mi disoriento, perché mi accolgono parole e frasi perlomeno strane, forme linguistiche inusitate, mostruosità, ma anche meraviglie!

Mi sgomento, ma anche fiuto una libertà, una danza metamorfica, che a volte si imbizzarrisce in una ridda di significati che implodono in fuochi d’artificio che spesso fanno cilecca, e io povero me lettore travolto, ammaliato, ne esco però anche frustrato, sono troppe le possibilità di senso. E la mia mente ricade imbambolata da difficoltà che non si attendeva. Chi poteva pensare che le frasi si dovessero sfogliare come cipolle? Che esistessero portmanteau-word, mot-valise, parole-macedonia?

Come faccio a capire, se qualcuno non mi insegna come leggere questo tipo di scrittura? Ecco l’importanza della scuola! Perché, vedete, c’era una volta una scuola in cui si insegnava a leggere opere come Ulisse, come Finnegans Wake. C’era una scuola pubblica e c’erano professori e maestri, non per forza comunisti, ma abbastanza rivoluzionari da educare a comprendere che l’essere umano, ovvero parlante, può stare in molti modi dentro al suo elemento naturale, che è la lingua; e farci molte cose, anche giocarci, e giocando scoprire magari la propria vocazione poliglotta.

Joyce, irlandese di tendenze rivoluzionarie almeno in letteratura, amava e rispettava Sua Maestà l’Inglese, ma era ben consapevole già ai suoi tempi che nelle isole britanniche erano ben più di una le lingue che si parlavano - il manx, l’irlandese, il gaelico, il gallese, e l’inglese era una delle tante... Sapeva che la lingua non è un sistema chiuso; anzi, se mescola le lingue, quelle vive e quelle morte, se le contamina coi dialetti, se inventa neologismi, è perché per lui la lingua è come la vita, e da vero scrittore, da fedele amante, ne difende la vocazione segreta, e cioè la versatilità, la tendenza all’amalgama.

Segreto ben noto prima di lui a Shakespeare, a Rabelais, a Sterne, e negli stessi anni suoi condiviso da Leiris, Breton, Gertrude Stein - che come lui lottano per una concezione dinamica della lingua, capace di rinnovare il sentimento del mondo.

Nel Finnegans Wake non è soltanto Tim Finnegan, il muratore morto cadendo sbronzo da una scala, che bisogna vegliare, ma il linguaggio, perché si apra a una internazionalizzazione quasi da esperanto, perché non si provincializzi in usi proprii, stereotipati. È a quest’invito che bisogna rispondere leggendo questo libro, che è ormai una leggenda. Leggenda che la versione del poeta-traduttore Luigi Schenoni rinsalda, anzi amplifica; all’epica della creazione del capolavoro illeggibile aggiungendo l’epica della traduzione impossibile.

Agli audaci che si apprestano a leggere prometto una cosa certa: dalla lettura usciranno più intelligenti di prima, più vivi, più accorti, più ricchi... Ne ho la prova con i miei studenti.

- "L’influenza letteraria universale del Rinascimento": un tema scritto da Joyce in italiano per un concorso all’Università di Padova. Correva il 1912 (Fabio Pedone).

- "Joyce è destinato ad affermarsi ancor di più in Italia soprattutto quando si conoscerà meglio quell’altra sua opera, incompleta, la veglia di Finnegan" (Parola di Agostino Lombardo - Cfr. Joyce, il grande esule che ci ha restituito Dante, intervista a c. di Vichi De Marchi, l’Unità, 14.06.1998)

- Finnegans Wake, una lettura ad alta voce, pardon ad “altra” voce (di Pierfrancesco Matarazzo)

Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:

- Quando un’anima nasce, le vengono gettate delle reti per impedire che fugga. Tu mi parli di religione, lingua e nazionalità: io cercherò di fuggire da quelle reti. James Joyce, Dedalus.

LA SCUOLA, IL WEB, E LA LEZIONE DI KANT. "SAPERE AUDE!": IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E L’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’.

LA SCUOLA, IL WEB, E LA LEZIONE DI KANT. "SAPERE AUDE!": IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E L’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’.

IL MONDO COME SCUOLA, LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, LA CREATIVITA’, I NATIVI DIGITALI, E L’ATTIVISMO CIECO NELLA CAVERNA DI IERI E DI OGGI. Materiali per riflettere

IL MONDO COME SCUOLA, LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, LA CREATIVITA’, I NATIVI DIGITALI, E L’ATTIVISMO CIECO NELLA CAVERNA DI IERI E DI OGGI. Materiali per riflettere

FLS

Forum

-

> A SCUOLA CON JOYCE. --- UN’ODISSEA PER UNA "SCIENZA NUOVA": RIESAMINARE LA "QUESTIONE OMERICA" E RICONSIDERARE LA GUERRA CONTRO OMERO DI TUCIDIDE. . .2 febbraio 2021, di Federico La Sala

AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DI "PERICLE IL POPULISTA" E DI PLATONE...

- TUCIDIDE E LA GUERRA CONTRO I "POETI": "[...] non abbiamo bisogno di alcun Omero che canti la nostra gloria né di chi con le sue parole procurerà un diletto immediato, dando però un’interpretazione dei fatti che non potrà reggere quando la verità si affermerà: con la nostra audacia abbiamo costretto il mare e la terra interi ad aprirci le loro vie, e ovunque abbiamo innalzato alle nostre imprese, siano state esse sfortunate o coronate da successo, monumenti che non periranno. Ed è per una tale città che questi uomini hanno affrontato amabilmente la morte in combattimento [...]" (Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 41, Bari, Laterza 1986).

PER NON CADERE (di nuovo e ancora, dopo millenni) NELLA TRAPPOLA DELLA TRACOTANZA E DELLA MALAFEDE DI "PERICLE", E NON DIMENTICARE CHE LA SUA LINEA POLITICA SEGNA L’INIZIO DELLA FINE DELLA GLORIA E DEL PROGETTO POLITICO DI ATENE, forse, è opportuno - ricordando la messa al bando di Omero e dei "poeti" dalla "Repubblica" di Platone - riprendere e rivedere (non solo i lavori di Eric A. Havelock, ma anche) la brillante analisi del cosiddetto "Elogio di Atene" da parte di Umberto Eco nella sua nota sul "Pericle il populista" di ieri e di oggi (la Repubblica, 14 gennaio 2012):

- "Il discorso di Pericle (riportato da Tucidide, in Guerra del Peloponneso) è stato inteso nei secoli come un elogio della democrazia, e in prima istanza è una descrizione superba di come una nazione possa vivere garantendo la felicità dei propri concittadini, lo scambio delle idee, la libera deliberazione delle leggi, il rispetto delle arti e dell’educazione, la tensione verso l’uguaglianza. Ma che dice in realtà Pericle?";

e, al contempo, volendo, rimeditare la storica lezione di Giambattista Vico sulla questione "Omero" e riflettere sulla sua proposta di una "Scienza Nuova", al di là dell’imbalsamazione crociana.

Federico La Sala

-

> A SCUOLA CON JOYCE. LEGGERE E RILEGGERE FINNEGANS WAKE. --- E se fossimo tutti “quasi” traduttori?: "Oltre abita il silenzio. Tradurre la letteratura" (E. Terrinoni).9 giugno 2019, di Federico La Sala

E se fossimo tutti “quasi” traduttori?

di Francesco Laurenti (Alfabeta-2, 09.06.2019)

- Enrico Terrinoni, Oltre abita il silenzio. Tradurre la letteratura, il Saggiatore, 2019, 220 pp., € 24

«L’uom che parla, non fa che tradurre le proprie idee, non perché le parole abbiano il potere di trasportare le sue idee nella testa di chi lo ascolta, ma perché idee analoghe alle sue vi si risveglino al suon delle parole ch’egli usa». In questi termini, già agli inizi dell’Ottocento, Giovanni Carmignani nella Dissertazione critica sulle traduzioni (un contributo di stampo traduttologico tanto originale quanto a oggi in pratica dimenticato), avviava la propria riflessione teorica nel tentativo di definire l’atto del tradurre.

Nello stesso illuminante contributo, vincitore del concorso bandito dall’Accademia Napoleone di Lucca nel 1806 (per un’indagine sui «danni e vantaggi arrecati alla letteratura dalle traduzioni» e sulle potenzialità di queste di trasportare in una nuova lingua «le idee e gli affetti» contenuti nell’opera originale), Carmignani auspicava, tra l’altro, una maggiore sistematicità degli studi sulla traduzione, attraverso un dialogo tra studiosi che evitasse il perpetuarsi d’indagini fondate esclusivamente sulla sensibilità personale e non sulle conquiste di una condivisa «scienza dei segni».

Secondo Carmignani dunque, ogni parlante, nell’atto stesso del parlare, agirebbe alla stregua di un traduttore.

Raramente, però, vi è una comunicazione esterna che non prenda le mosse dalla comunicazione interna all’individuo.

In linea con quest’assunto, un fermo sostenitore del legame inscindibile tra il “linguaggio interno” e il “linguaggio esterno” all’essere umano, Lev Vygotskij (la cui opera Pensiero e Linguaggio cadde nelle strette maglie della censura stalinista poco dopo la pubblicazione), nel 1934 sovvertì la tradizionale concezione del processo traduttivo, fondata sulle nozioni di significato statico e di equivalenza tra i significanti, estendendola ad altri atti linguistici.

Secondo le intuizioni dello psicologo sovietico, il linguaggio della mente sarebbe, infatti, il risultato di un processo di traduzione delle parole in pensieri e, viceversa, il linguaggio verbale si configurerebbe come la traduzione dei pensieri in parole. Non solo il parlare, ma anche il leggere e lo scrivere rappresenterebbero allora dei modi di tradurre, diremmo oggi, in maniera intersemiotica.

Ogni lettore infatti, agendo similmente a un traduttore, attuerebbe così in primo luogo una traduzione della lingua del testo letto in materiale mentale. Al pari ma in maniera inversa, nell’atto della scrittura ogni individuo realizzerebbe una traduzione dal proprio linguaggio interno a quello verbale.

Ne deriverebbe come conseguenza che qualsiasi traduzione interlinguistica, dunque tra due lingue diverse, sarebbe allora una “doppia traduzione”, che passa prima per la “traduzione della lettura” e poi attraverso la “traduzione della scrittura”.

Linguaggio e pensiero, secondo le intuizioni di Vygotskij, sono ancora indipendenti nella prima infanzia dell’individuo per integrarsi in seguito fino a stabilire una relazione di reciproca e imprescindibile influenza. Proprio per questo il ricercatore sovietico dedicò molta attenzione, nell’arco della sua troppo breve esistenza terrena, allo studio del linguaggio dei bambini. -Anche Octavio Paz s’interessò al linguaggio dei bambini che, forse, osservò a lungo prima di giungere alla sua nota affermazione che potremmo tradurre così: «imparare a parlare è imparare a tradurre: quando il bambino chiede alla madre il significato di questa o di quella parola, ciò che sta effettivamente chiedendo è che gli venga tradotto nel suo linguaggio il termine a lui sconosciuto». Per il Nobel messicano, convinto che todo es traducción, il tradurre, allora, rappresenterebbe per un essere umano anche l’utile e imprescindibile processo per imparare una lingua, quella propria.

La “squadra” di chi ha inteso la traduzione come un principio allargato, un processo innato all’homo traducens e congenito alla condizione umana, è certamente più ampia. Potrebbe includere, tra gli altri, Martin Heidegger («ogni parlare e ogni dire sono in sé un tradurre») e Peeter Torop (con la sua “traduzione totale”), Franco Volpi («la traduzione è un qualcosa d’inevitabile che ci portiamo addosso, anche quando non siamo traduttori»), Cesare Garboli («che tutto sia tradurre, è una verità fisiologica») e anche, con la “maglia da titolare”, Enrico Terrinoni.

Le riflessioni di Terrinoni sul tradurre inteso come paradigma “all-inclusive” si spingono in qualche modo oltre, in spazi d’ombra sinora poco esplorati, fino a prendere la forma di un libro e permearne quasi ogni sua pagina. In Oltre abita il silenzio. Tradurre la letteratura, appena pubblicato da il Saggiatore nella storica collana La Cultura, l’idea che il genere umano sia «contraddistinto dal gene traduttivo» è fondante e genera un testo di oltre duecento pagine da leggere quasi tutte d’un fiato.

Oltre abita il silenzio è un’ininterrotta “selva” di riflessioni e rimandi teorici affrontati con una gioiosità verbale di matrice joyciana (sembra che Terrinoni, passato per l‘ardua impresa della traduzione dell’Ulisse e la titanica resa del Finnegans Wake in italiano, sia rimasto contagiato da una joycity che quasi non concede pause). Il lettore, dopo un possibile iniziale smarrimento, rimane conquistato dall’incedere rapido delle originali riflessioni traduttive ed è accompagnato attraverso una moltitudine di connessioni spesso inattese («veniamoci incontro, miei simili, ippocratici lettori»...«Ma andiamo per gradi e torniamo sui nostri passi»). E così il lettore viene “tradotto” da Terrinoni, ragionamento dopo ragionamento.

Oltre abita il silenzio è costellato da una miriade di punti interrogativi, da una fitta successione di domande-stimolo le cui risposte generano spesso altre domande e altri dubbi (d’altronde, il primo punto fermo del tradurre non è forse quello interrogativo?). Quella di Terrinoni è una teoria che si dilata e che, com’è stato detto, sembra premere contro le sbarre in cui il genere vorrebbe rinchiuderla. Una teoria rafforzata da una moltitudine di aforismi sul tradurre, di massime figlie dell’esperienza che potrebbero essere assunte come illuminanti norme generali del tradurre. «Non dovremmo fare al testo degli altri quello che non vorremmo fosse fatto al nostro»; «Quando traduciamo non stiamo facendo altro che tradurre l’eterna metafora del nostro essere» e così, passando per «Converto ergo sum», fino a «la traduzione è impossibile, sì, ma ha da farsi, perché il farsi è la sua essenza», e oltre.

«Siamo tutti dei translating beings», ne è sicuro Enrico Terrinoni e si convince di ciò anche il lettore che giunga alla conclusione del libro.

Le posizioni di Terrinoni fanno quasi immaginare una nuova potenziale fase degli studi traduttivi. Una fase che, dopo l’importante svolta che ha privilegiato negli ultimi decenni la riflessione sugli aspetti culturali connessi al tradurre, si apra anche alla dinamica traduttiva intesa come modo di vivere, un agire che permea le nostre esistenze di esseri traducenti, perché forse «la traduzione è tutto quello che facciamo, da quando veniamo al mondo a quando ci dileguiamo nell’ignoto».

- “Octavio Paz (...): «imparare a parlare è imparare a tradurre: quando il bambino chiede alla madre il significato di questa o di quella parola, ciò che sta effettivamente chiedendo è che gli venga tradotto nel suo linguaggio il termine a lui sconosciuto». Per il Nobel messicano, convinto che todo es traducción, il tradurre, allora, rappresenterebbe per un essere umano anche l’utile e imprescindibile processo per imparare una lingua, quella propria” (Cf. Francesco Laurenti, E se fossimo tutti “quasi” traduttori? - Alfabeta-2, 09.06.2019).

“Un punto solo m’è maggior letargo/ che venticinquesecoli a la ‘mpresa,/ che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo [...] Omai sarà più corta mia favella,/ pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante/che bagni ancor la lingua a la mammella” (Dante, Par. XXXIII).

Mi sembra che, partendo da Omero, Ulisse, Socrate, Platone, Giambattista Vico, Giordano Bruno, James Joyce, e Samuel Beckett, giungendo là dove “Oltre abita il silenzio”, ri-troviamo finalmente un Dante ri-nato (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5908). O no?!

Domenica di Pentecoste, 9 giugno 2019

Federico La Sala

-

> A SCUOLA CON JOYCE. -- SVEGLIARSI ("WAKE")!. CON KANT E CONFUCIO, DOMANDE, SAPERE E POTERE.29 luglio 2017, di Federico La Sala

UNA LEZIONE DI JOYCE ... *

L’URLO ("HOWL") DI FINNEGANS: "WAKE", "SVEGLIARSI"!

DOMANDE, SAPERE, E POTERE (TEOLOGICO POLITICO PEDAGOGICO E SESSUALE): ...

“FAQ”, “FAKE”, “FUCK”: ATTENZIONE A QUESTE TRE PAROLE ormai di uso comune. Facendo interagire la loro scrittura, la loro pronuncia, e i loro significati, viene alla luce un prezioso invito ad “avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza” (Kant) e a porre “domande su tutto!” (Confucio).

Alle "domande poste frequentemente" (“Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ - pronuncia, in inglese: “F”, “A”, “Q”), CHI risponde (?!), se SA, dà le risposte che sa (fa il suo dovere, e si ferma!), ma, se NON sa e pretende di sapere (come spesso accade - in un abuso di autorità permanente e, ovviamente, di non rispetto di CHI pone le domande), dà solo risposte “false e bugiarde” (FAKE - parola inglese, pronuncia “feik”, che sta a significare "falso", "contraffatto", "alterato". Nel gergo di internet, un fake è un utente che falsifica in modo significativo la propria identità), che cercano solo di ingannare, fregare, fottere in tutti i sensi ( FUCK - parola inglese, pronuncia “fak” - "fach", " faq!": come interiezione equivale all’italiano - cazzo!, come sostantivo: scopata, come verbo: scopare, fottere!).

Non è meglio sapere CHI siamo e cercare di uscire dalla caverna - con Polifemo, Ulisse e compagni (come con il Minotauro, Teseo e Arianna) - senza "fottere" Nessuno e senza mandare Nessuno a farsi “fottere”! O no? La tragedia è finita da tempo!

Federico La Sala

*

A) James Joyce, Finnegans Wake (Libro Primo V-VIII, Oscar Mondadori, Milano 2001, pp. 195-195 bis):

"He lifts the lifewand and the dumb speak

Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq"

Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq""Egli brandisce la bacchetta della vita e i muti parlano

Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq" *

Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq" *- vale a dire (fls):

Quoì-quoì-quoì-quoì-quoì-quoì-quoì...

Quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà...

Quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà...B) Gesù - nel messaggio evangelico, cfr. Marco 7, 31-37:

Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.

Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.

E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano.

E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano.

E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».

E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».

E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.

E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».C) KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").

D) A SCUOLA CON JOYCE. LEGGERE E RILEGGERE FINNEGANS WAKE.

E) "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO.

Federico La Sala

-

> A SCUOLA CON JOYCE. LEGGERE E RILEGGERE FINNEGANS WAKE. -- IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ. Nazisti antiquari, non filologi.28 luglio 2017, di Federico La Sala

IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ: LA PUNTA DI UN ICEBERG. Molti filologi, storici, archeologi e filosofi italiani e tedeschi si prestarono a favorire questa operazione ...*

Nazisti antiquari, non filologi

di Roberto M. Danese (Alfabeta-2, 27 luglio 1917)

- Johann Chapoutot, Il nazismo e l’Antichità, traduzione di Valeria Zini, Einaudi 2017, 523 pp., € 34

Nel 2008 esce in Francia il volume di Johann Chapoutot Le national-socialisme et l’Antiquité per le edizioni PUF. Nel 2012 il libro viene ripubblicato in edizione rivista con il titolo Le nazisme et l’Antiquité. È quest’ultima versione che esce ora in Italia come Il nazismo e l’Antichità. La differenza nel titolo non è secondaria. Se vogliamo trovare infatti un limite in quest’opera, è il tono generale un po’ troppo apertamente irridente nei confronti dei nazisti, a partire dalla scelta di sostituire nel titolo l’originario national-socialisme con il più polemico nazisme usato negli anni Venti dagli oppositori di Hitler.

Chapoutot è un brillante storico del Terzo Reich, che ha voluto riservare specifica attenzione a un fenomeno già piuttosto noto e indagato, ma comunque bisognoso di una nuova analisi scientifica. La necessità di un libro come questo, molto ben documentato e altrettanto ben costruito, è data non solo dall’interesse per un aspetto importante della politica culturale nazista, ma anche dall’impatto che uno studio del genere può avere sul nostro tempo.

Chapoutot dimostra con grande abilità che il nazismo non si è limitato a mistificare la cultura greca e romana, ma ha fatto di questa mistificazione una base fondamentale per la giustificazione ideologica del proprio agire politico e uno strumento formidabile di indottrinamento per il popolo tedesco. Insomma, ben più di quanto fece il fascismo con il folclorico riutilizzo della romanità. Hitler (e in qualche modo Himmler) prima crearono, grazie alla connivenza di studiosi tedeschi proni al dettato ideologico del Reich, una base scientifica che sancisse in modo indiscutibile l’origine germanica delle grandi civiltà greca e romana, quindi utilizzarono questa - per loro - incontrovertibile verità per rivendicare a sé tutti i migliori frutti di quelle antiche culture, a cominciare dalle città e dalle opere d’arte.

Non fu purtroppo solo un gioco propagandistico, ma una delle giustificazioni principali per l’espansionismo tedesco e per il progressivo irrobustirsi della politica razziale: proclamandosi eredi e insieme padri delle civiltà di Pericle e Augusto (entrambi, per loro, di sangue nordico), si arrogarono il diritto di proclamare inferiori, corrotte e corruttrici tutte quelle razze e quelle culture che non rientravano in questa netta linea genealogica, arruolando come campioni della razziologia autori quali Tirteo oppure Orazio.

Sulla reviviscenza di quegli antichi valori modellarono poi il loro inquietante programma ideologico: superiorità della razza nordica, eliminazione delle razze degenerate di origine negroide-semitica, una institutio nazionale che unisse cura del corpo e della mente, fede nell’irrazionalismo e nello Stato sociale contro il razionalismo di matrice umanistica, opposizione fra l’uomo “totale” ariano e l’uomo “scisso” di ascendenza cristiana.

Il libro di Chapoutot è molto dettagliato e complesso, ma di lettura agevole e avvincente, soprattutto chiaro nel mettere a fuoco gli obiettivi che il nazismo perseguiva nell’utilizzo dell’antichità classica. Sarebbe interessante analizzare molti aspetti di questo saggio, ma ne sceglierò solo un paio per cercare di mostrarne l’utilità e l’attualità. Nel 1933 Hitler volle una grande riforma scolastica che contribuisse a formare sin dall’infanzia il vero uomo tedesco.

Molti filologi, storici, archeologi e filosofi tedeschi si prestarono a favorire questa operazione, che voleva inculcare nei ragazzi i grandi ideali “nordici” della Grecia e di Roma, senza però farli riflettere troppo sui testi. Chapoutot documenta molto bene il dibattito che si accese in merito fra politica, classicisti e insegnanti di scuola: bisognava esaltare l’affinità di sangue e di cultura con gli antichi, ma bisognava anche diminuire le ore di greco e di latino nelle scuole, privilegiando gli studi storico-ideologici a discapito di quelli linguistico-grammaticali.

Se guardiamo al dibattito oggi in atto in Italia e in Europa sugli studi classici, non possiamo non accorgerci che si stanno usando simili argomentazioni per limitare il ruolo e lo studio delle lingue antiche, in vista del perseguimento di una cultura del fare più che del pensare.

Scrive Chapoutot sul programma educativo nazista: “Il sapere è legittimo solo nella misura in cui è immediatamente utile alla comunità del popolo e allo Stato”. E poi: “Il sapere specializzato consacrato dal regime è un sapere tecnico, pratico, immediatamente disponibile e utilizzabile, che dunque esclude ogni meditazione e quella libertà disinteressata che è propria del pensiero”.

Leggete gli attacchi contemporanei verso il liceo classico e verso lo studio del greco e del latino sui nostri giornali e sul web, considerate la filosofia di accreditamento degli Atenei da parte delle Agenzie per la Valutazione dell’Università e della Ricerca, quindi provate a fare un confronto con la cultura del fare esaltata dal regime nazista e messa alla base di ogni suo progetto formativo. Alla fine anche Heidegger aveva capito che tutto ciò era pericoloso, molto pericoloso...

Veniamo poi al marcato antifilologismo di tanti intellettuali al servizio del Führer. Chapoutot ci racconta che Hitler volle un aumento di attenzione verso l’antichità classica ma un’attenuazione del suo studio dal punto di vista veramente scientifico.

È qualcosa di simile a quello che sta succedendo oggi, in un quadro di crescente attenzione per l’antichità classica: nelle università ci sono sempre più archeologi che non sanno una parola di greco o di latino, modernisti che non riusciranno mai a leggere Stazio o Virgilio in latino, latinisti e grecisti che considerano un fastidio fare edizioni critiche e lavorare su testi ecdoticamente fondati. Non parliamo di quello che succede nei licei.

Lo studio delle grammatiche e della prassi filologica per l’antichità classica insegna a non dar mai per scontato nulla di fronte a un testo, insegna a interrogarsi sempre su ciò che una sequenza di parole o di immagini vuol veramente dire, insegna a capire le retoriche.

Questo per i nazisti non solo era inutile, ma anche dannoso: la verità sul significato dei testi antichi su cui si fondava la loro ideologia la diceva il regime stesso, quindi perché fornire allo studente i mezzi per cercare di comprendere da solo quei testi, rischiando di fargli nascere nella testa idee “sbagliate”?

La filologia è invece un bene prezioso perché, come ci hanno mostrato i primi grandi umanisti, raffina l’arte del dubbio: e anche oggi non dobbiamo dimenticare quanto si debba stare in guardia nei confronti di chi subdolamente bolla come inutile al progresso e perditempo colui che indugia nel lento esercizio della perplessità e della riflessione.

Il libro di Chapoutot non è dunque solo interessante, ma anche assai utile e la sua lettura dovrebbe essere consigliata a molti, se è vero che historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriæ, magistra vitæ, nuntia vetustatis.

*

SUL TEMA, SI CFR.:

LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!

I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.

I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.

- UNA LEZIONE DI JOYCE (da "FINNEGANS WAKE")

- L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"

EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).

HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.

HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. -

> A SCUOLA CON JOYCE - E GIAMBATTISTA VICO --- “Finnegans Wake”, in italiano. I due traduttori raccontano l’impresa impossibile.30 gennaio 2017, di Federico La Sala

"FINNEGANS WAKE" E "SCIENZA NUOVA":

- A GIAMBATTISTA VICO E ALL’ITALIA, L’OMAGGIO DI JAMES JOYCE

- LA "DIVINA DIPINTURA" E QUELLA "TUTTA CONTRARIA": VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI.

- GESU’ E IL CATTOLICESIMO-ROMANO. UNA LEZIONE DI JOYCE (da "FINNEGANS WAKE").

- LA MENTE ACCOGLIENTE. Una traccia per la rilettura della "Scienza Nuova".

“Finnegans Wake”: in italiano l’opera più magmatica di JoyceI due traduttori raccontano l’impresa impossibile di entrare in un labirinto di sogni, vocaboli, immagini

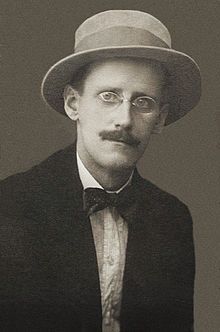

- James Joyce nacque a Dublino nel 1882 e morì a Zurigo nel 1941. Ha debuttato nel 1914 con i racconti «Gente di Dublino». La sua opera più celebre e rivoluzionaria è l’«Ulisse», pubblicato nel 1922: l’odissea di una giornata, suddivisa in 18 capitoli, del pubblicitario Leopold Bloom a passeggio per le strade di Dublino. Nel marzo del 1923 iniziò la stesura di «Work in Progress», prima a puntate sul periodico «Transition» e poi in volume, nel maggio 1939, col titolo «Finnegans Wake» in omaggio alla ballata comico-popolare di Tim Finnegan che muore e risorge grazie al whiskey

di Fabio Pedone, Enrico Terrinoni (La Stampa, 23/01/2017)

Quando abbiamo iniziato il lavoro su Finnegans Wake ci siamo trovati di fronte un unicorno dei boschi narrativi, il più imprendibile e affascinante degli organismi verbali, composto con l’idioma caleidoscopico di un Sognatore misterioso nella cui mente va in scena, «riraccontata», la storia umana. Ricco di allusioni e significati disposti con pazienza da Joyce in ogni piega del testo.

Tradurre l’intraducibile, proprio perché «non si può fare», è sempre possibile, cioè ri-pensabile, secondo una rete di rifrazioni e associazioni attente; e conduce, in un rilancio infinito, a una «abnihilisation» di quell’etimo/atomo che per Joyce diventa «etym». Ecco allora una paradossale nascita di atomi dal nulla (ab nihilo) che è pure un annichilimento dell’etimo, della statica origine di ogni parola, verso una ricreazione del caos primordiale, ovvero una plurale, nuova possibilità di cosmo: senza frontiere, distinzioni o identità fisse.

Di fronte a parole-prisma che brulicano sulla pagina quasi fossero materia vivente, altalenando tra le lingue, ogni lettore diventa rabdomante, scettico e aperto alle sorprese, e lui stesso vive in un permanente «stato di traduzione», tessendo in modo accurato o visionario il proprio «libro-sogno».

Se la forza dell’enigma è di essere sempre inesauribile, Finnegans Wake ci immerge nell’oscurità dell’esistere dicendoci che siamo noi a dover portare un bagliore di luce nella sua selva intricata, sciogliendo la lingua; per riscrivere storie e miti della famiglia umana mettendo in viaggio le solite vecchie parole che ci portiamo addosso da sempre, fino a farne qualcosa di «mai sentito».

Luigi Schenoni, il nostro predecessore nel tentativo di rendere in italiano il Wake, chiamava la propria opera una ri/creazione. Questo perché, spiegava, «il nipote di James, figlio di Giorgio Joyce, ha espressamente proibito di chiamare traduzione qualsiasi rifacimento in altra lingua di Finnegans Wake». Il che ricorda un’occasione simile, quando lo stesso erede concesse i diritti di traduzione dell’Ulisse a un team di traduttori, ma li ammonì: «non ne cambiate una sola parola».

Ora, la traduzione - di qualunque testo - impone di cambiarle tutte, le parole; e Joyce lo sapeva bene, quando nel 1930 parlò a Hoffmeister dell’impossibilità di tradurre il suo libro, perché non era scritto in una lingua precisa, e aveva un protagonista, il fiume, che ovviamente parlava il linguaggio di un fiume. Tuttavia, poi, incoraggiandone una traduzione in ceco, disse che era possibile mutare il testo in poesia, «poeticizzarlo con la più grande libertà poetica di cui si è capaci», lasciando così al potenziale traduttore «ogni possibile libertà nella trasformazione delle parole», e aggiungendo: «Devo restare come sono, semplicemente spiegato nella vostra lingua».

Altro che l’impossibilità di tradurre poesia. Qui abbiamo il testo più intraducibile che può esser tradotto soltanto in poesia. E poesia è da intendersi nel suo senso greco, come «fare, creare». Creare le parole, e dedicarvisi, dice Joyce, con il più gran «transfusiasmo» possibile.

Questo fece quando assieme a Nino Frank tradusse parti del suo testo in uno scoppiettante straitaliano, al punto che persino frasi semplici divennero in traduzione arditissime: «What was it he did» diventò «Che cozzo ha fotto», mentre in Schenoni è semplicemente «Che cosa ha fatto». Ma poi, dove Joyce scrive «the roughty old rappe», e Schenoni imitando traduce «la vecchia rozza repceanaglia», il sommo irlandese si straduce e s’inventa: «Forcadea, che carogna!»

- (James Joyce «Finnegans Wake Libro III capitoli 1 e 2», a cura di Enrico Terrinoni e Fabio Pedone, Oscar Classici pp. 420, € 24)

Impossibile è sì quel che non si può fare, ma anche quel che non s’è ancora fatto. Missione ancora più importante rispetto a un libro come Finnegans Wake, che per dirla con Beckett «non riguarda qualcosa: è quel qualcosa». Tradurre il Wake non è solo reinventare una lingua, ma andare alle radici, storiche e mitiche, dell’atto linguistico. Joyce ci insegna che ogni parola è inventata. E se è stato capace di riscrivere la Creazione in senso atomistico (Adam and Eve divengono Atoms and ifs, meri «atomi e se»), o se ha saputo inserire nel termine biography («biografia») i semi della paura producendo beogrefright, in cui abbiamo beo che in irlandese è «vita», ogre, «orco» in inglese; e fright che sempre in inglese è «paura», questo è perché i fantasmi del passato possono spaventare, soprattutto se non provengono dal nostro, di passato.

La creatività, o meglio il creazionismo linguistico del Wake, proviene dal crollo di Babele e dal turbinoso ricomporsi delle sue rovine. Nel libro di Joyce Babel diviene babble («cicaleccio»), una nuova lingua ribelle e luciferina, l’idioma ridanciano di Belzebù (belzey babble). Uno slanguage fatto di espressioni giocate in più sensi e di sfrenati e serissimi giochi di parole.

La pagina di Finnegans Wake è il luogo delle metamorfosi, ed è inutile muovervisi per esclusione come nella logica diurna, rigida e disgiuntiva, perché qui errori, sviste ed espressioni dubbie, intrasentite nel dormiveglia, ci gettano in un labirinto, lo stesso che è nell’orecchio di uomini e animali. Un labirinto a forma di punto interrogativo, dove ascoltare e ri-dire sarà anche ridere. Tutto è movimento, le parole fanno capriole e sono in festa, ma sappiamo che dietro di loro si nasconde un potere immane: così ciascuno, traducendosi attraverso il Wake , potrà essere quel che è Shakespeare nel Wake: Shapesphere, un plasmatore di mondi, come il Linguaggio stesso, che trasforma la realtà.

-

> A SCUOLA CON JOYCE - E GIAMBATTISTA VICO --- radurre Finnegans Wake di Joyce, un’impresa che pareva impossibile.8 febbraio 2017, di Federico La Sala

Tradurre Finnegans Wake di Joyce, un’impresa che pareva impossibile

di Simona Maggiorelli *

In una black commedy di Victor Gischler, con un titolo che è tutto un programma, Anche i poeti uccidono (Meridiano Zero) un professore della Eastern Oklahoma University pensando che il Finnegans Wake sia una emerita «boiata» lancia il poderoso volume contro un collega in bicicletta facendolo rotolare a terra.

Neanche Umberto Eco, campione di romanzi capziosi e labirintici, arrivava a tanto, anche se definiva la colossale opera pubblicata da Joyce nel 1939 «un’opera terrificante».

Per fortuna non la pensano così due appassionati studiosi di Joyce, Enrico Terrinoni e Fabio Pedone, che hanno già pubblicato qualche anno fa una rivoluzionaria traduzione dell’Ulysses, che resistuisce l’humour e l’icastica vitalità della prosa dello scrittore irlandese. Traduttore e docente di Letteratura inglese all’Università per Stranieri di Perugia, il primo; traduttore, critico, giornalista, consulente editoriale il secondo. Non hanno avuto paura di lanciarsi in un’impresa che si concluderà fra due anni, nel 2019, i cui frutti, però, si possono già saggiare in uscite intermedie: per Mondadori esce la penultima tranche dell’opera. Oggi a Dublino il terzo volume della traduzione italiana dell’opera di James Joyce Finnegans Wake (La veglia per Finnegan) sarà presentata all’Istituto italiano di cultura, in un incontro che interroga l’intraducibilità dell’opera con interventi di John McCourt edi Declan Kiberd. Oltre ai due traduttori e curatori dell’opera, Enrico Terrinoni e Fabio Pedone, interviene Edoardo Camurri di Radio 3 e Rai 3. Non mancheremo di leggere e approfondire. Intanto per ricordare James Joyce in questo 13 gennaio, ( Joyce era nato il 2 febbraio 1882 a Dublino e morì a Zurigo, il 13 gennaio 1941) ripercorriamo le tappe della genesi del Finnegans Wake attraverso documenti, fotografie e interviste.

- Sylvia Beach e James Joyce

Il work in progress di Joyce .Di quei giorni del 1938 quando Joyce era al lavoro sulle bozze ci raccontano alcuni scatti di Gisèle Freund, fotografa di origini ebraiche che era stata costretta a scappare dalla Germania nazista. Nelle sue foto compare lo scrittore seduto in poltrona, con una giacca di velluto marrone, le mani sottili in primo piano, mentre appunta con cura note e correzione e rilegge con la lente d’ingrandimento. Ad accompagnare il lavoro di Joyce furono appassionate conversazioni nella celebre libreria Shakespeare and Company di Parigi animate da Sylvia Beach e Adrienne Monnier. Lo racconta Gisèle Freund in Trois jours avec Joyce, pubblicato da Denoël.

Joyce “barocco”. L’anglista Giorgio Melchiori, che aveva raccontato le prime opere dello scrittore irlandese ne I funamboli dedicando molti lavori al manierismo nella letteratura del Novecento inglese, pensava che Finnegans Wake fosse un’opera barocca, costruita per frammenti che si fondono in una rapsodia a spirale, sottolinenando le fulminee associazioni, genealogie e scarti che ne punteggiano la prosa. Dell’Ulysses e di altre opere di Joyce lo avevano colpito soprattutto l’apparente naufragare nell’infinito, la circolarità che evocava cantiche di Dante, ma anche la “forma serpentinata”, che richiamava l’imperfetta circolarità di John Donne e le visioni di Blake. In Finnegans Wake, invece, Melchiori vedeva piuttosto i corsi e ricorsi di Giambattista Vico e gli infiniti mondi di Giordano Bruno. In questa opera monumentale «ogni arrivo è una nuova partenza» e «il succedersi dei cicli sembra procedere all’infinito».

Intervistato dal traduttore ceco Adolf Hoffmeister (Il gioco della sera. Conversazione con James Joyce, Nottetempo) così Joyce raccontava il lavoro di una vita.:« Non credo che ci siano differenze. A cominciare da Gente di Dublino tutto il mio lavoro segue una linea retta di sviluppo. Una linea quasi indivisibile. Solo il livello di espressività e la complessità tecnica sono cambiati, magari anche in modo leggermente drammatico. Certo avevo vent’anni quando scrissi Gente di Dublino e fra Ulysses e Work in Progress (sarebbe il Finnegan’s Wake, ndr) passano sei anni di penosissimo lavoro. Ho finito Ulysses nel 1921 e il primo frammento di Work in Progress è stato pubblicato su Transition sei anni dopo. La differenza sta solo nello sviluppo. Tutto il mio lavoro è sempre in progress».

«Work in Progress. È pronto», annunciava alcuni mesi dopo. Salvo aggiungere: «Ma io non finisco mai niente, ho sempre voglia di riscrivere. Da Gente di Dublino in poi ogni cosa e stata un work in progress, qualcosa a cui non si può dare un nome. Ulysses è l’opera più incompiuta. I frammenti di Work in Progress, che sono stati pubblicati in luoghi diversi, sono cambiati e stanno ancora cambiando. La mia opera costituisce un tutto e non si può dividere secondo i titoli dei singoli volumi. Ulysses naturalmente è un giorno in una vita, ma potrebbe anche essere la vita di un secondo. Naturalmente, il tempo si misura in inizio e fine».

- Matisse, disegno per l’Ulysses di Joyce

In Finnegans wake ogni parola è un’ immagine, come già accadeva nell’Ulysses, diciassette anni prima. A comprenderlo più di tutti fu Henri Matisse che si offrì di illustrare la prima edizione americana dell’Ulysses, una volta liberata dal peso della censura. Fatto curioso: il pittore francese non aveva letto il libro ma si era lasciato guidare dal nome del suo protagonista, e disegnò una serie di straordinari schizzi, omaggio a Omero, alla mitologia greca e ai viaggi nel Mediterraneo.

E a un lettore che ebbe il coraggio di dirgli che il Finnengans Wake era un’opera grandiosa, ma che non ci si capiva niente. Joyce rispose : «Non sono d’accordo che la letteratura difficile sia necessariamente inaccessibile. Qualsiasi lettore intelligente può leggere e capire, se torna al testo più e più volte. S’imbarca in un’avventura con le parole. In realtà, Work in Progress è più appagante di altri libri perché offro al lettore l’opportunità di completare quello che legge con la sua immaginazione. Alcuni si interesseranno al l’origine delle parole, ai giochi tecnici, agli esperimenti filologici in ogni verso. Ogni parola possiede la magia di una cosa vivente. Ogni cosa vivente può assumere una forma».

* LEFT, 13.01.2017 (ripresa parziale).

-

> A SCUOLA CON JOYCE --- ULISSE E PENELOPE: LA LEZIONE DI OMERO (VICO E FREUD). Il Telemaco, il messia e la Costituzione.20 novembre 2016, di Federico La Sala

- GENITORI, FIGLI, E FORMAZIONE: AL DI LA’ DEL FALLIMENTO, COSA RESTA DEL PADRE? PER MASSIMO RECALCATI, OBBEDIENTE A LACAN, RESTA ANCORA (E SEMPRE) LA LUNGA MANO DELLA MADRE.

- "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO

- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.

- VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura

Verità nascoste.

Il Telemaco, il messia e la Costituzione

di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 19.11.2016)

Massimo Recalcati nell’elogiare, alla Leopolda, Matteo Renzi, ha accusato la sinistra del No di essere masochista, paternalista e di odiare la giovinezza. Accuse fondate su luoghi comuni.

Un discorso aforistico, privo di argomenti, teso a screditare l’avversario piuttosto che ad esprimere una propria opinione sui quesiti referendari.

L’andazzo è proprio questo: la grande maggioranza degli italiani nel referendum prossimo voterà pro o contro Renzi, a prescindere dalla valutazione di una riforma che modificherà in modo sostanziale la costituzione italiana.

La personalizzazione del conflitto politico ha finito per espropriarci della cura nei confronti delle regole fondamentali della nostra convivenza democratica. Si è fatta strada una corrente di «eccezione dalla costituzione», che mentre aspira formalmente a riformarla, di fatto crea il clima di una sua sospensione sul piano emotivo.

Questo tipo di sospensione dell’ordinamento costituzionale è il più pericoloso. La restrizione diretta e apertamente autoritaria delle garanzie costitutive dei nostri diritti, crea opposizione e ribellione.

La loro sostituzione con l’affidamento regressivo all’«uomo della provvidenza», da una parte sposta l’attenzione su un quesito fuorviante - se costui è quello «vero» o quello «falso» - e dall’altra favorisce la deresponsabilizzazione.

La nota identificazione del premier con Telemaco, nella versione ideata da Recalcati come riparazione (impropria) dell’assenza del padre, è espressione di un vissuto di delegittimazione collettiva. Di questa delegittimazione, della cui origine non è responsabile, Renzi si è costituito come l’interprete più importante.

L’ha fatto per negazione, cioè oscurandola: più incerta sente la propria legittimità, più insiste sulla delegittimazione degli altri.

La rottamazione pura e semplice di una classe politica inadeguata non produce di per sé legittimazione. Se resta come unica opzione perpetua il senso di delegittimazione. Infatti, Renzi, il rottamatore, si identifica con Telemaco: un figlio reso illegittimo dall’assenza del padre e dalla solitudine, vedovanza «bianca», della madre (le due condizioni sono inscindibili).

Dimentica che il ritorno della legge nel regno di Itaca, non è opera di Telemaco. Deriva dal ritorno di Ulisse nel letto coniugale, dal suo riconoscimento e legittimazione come uomo e come padre dall’amore di Penelope.

Le regole «costituzionali» che garantiscono la buona gestione delle relazioni familiari, sono fondate sulla capacità dei genitori di essere soggetti paritari nel loro legame di desiderio. I figli che rottamano il padre, cercando di sostituirlo nell’amore della madre, finiscono per assumere un ruolo messianico.

In modo analogo al governo familiare, il governo della Polis non può essere affidato a un Telemaco capovolto nel suo significato, che non sa attendere il suo tempo. Aspettare il momento giusto per sentirsi adulti - l’accesso alla piena comprensione della congiunzione erotica dei genitori e della sua problematicità - è il senso vero dell’attesa del padre in Odissea.

Un leader capace di identificarsi con Penelope e Ulisse, cioè con il senso di corresponsabilità che costituisce le relazioni cittadine in termini di condivisione e di scambio, è molto più affidabile di un figlio che si sostituisce ai genitori. Costui si imprigiona nel destino del redentore e, diversamente da Telemaco di Omero, si considera il frutto di una unione spirituale tra un padre ideale e una madre/figlia vergine. Promuove la deresponsabilizzazione che gli ha assegnato la sua funzione immaginaria e si/ci illude di poter farcela.

-

> A SCUOLA CON JOYCE. -- E IL VERBO SI FECE FIUME. Il nuovo "Portrait" di Joyce, o la parola che si fa acqua (di Enrico Terrinoni)18 novembre 2016, di Federico La Sala

Il nuovo Portrait di Joyce, o la parola che si fa acqua

di Enrico Terrinoni (Alfapiù, 18 novembre 2016)

- James Joyce, Un ritratto dell’artista da giovane. Edizione integrale, Feltrinelli, 2016, 282 pp., € 9,50

«Tradurre Joyce non significa semplicemente tradurre dall’inglese in un’altra lingua. Significa tradurre da un inglese plasmato sull’irlandese in un’altra lingua». Sono parole tratte dalla brillante, informata, sapiente postfazione all’ultima edizione di A Portrait of the Artist as a Young Man di James Joyce, firmata da Franca Cavagnoli che ne ha curato anche la traduzione.

Iniziamo col notare che finalmente viene restituito al romanzo il proprio titolo in tutta la sua interezza. Conosciuto a lungo infatti - dopo la bella ma per molti versi curiosa traduzione di Cesare Pavese - semplicemente come Dedalus, il libro di Joyce ha visto anche edizioni italiane in cui cadeva l’articolo indeterminativo iniziale. Una colpa primordiale, la sua assenza. Quella «A» è una tessera fondamentale del mosaico: serve a restituire il misto di universalità e individualità di questo bildungsroman tra i più importanti del Novecento. Una «A» che, come quella imposta al seno di Hester Prynne nella Lettera scarlatta di Hawthorne, qui si imprime sulla narrazione a significare tante cose, tra cui l’Assoluto, ma anche una nuova Aleph, l’inizio inesorabile di una storia che si dipanerà poi nell’Ulisse (altro libro attento alle lettere, tanto da iniziare e finire con la «S»: una sorta di simbolo dell’infinito a metà, e per giunta orizzontale). E una storia che poi avrà modo di dissolversi persino nel libro definitivo di Joyce, il Finnegans Wake.

A dare il senso della continuità tra queste tre opere - una continuità che passa proprio per Ulysses tramite la triade di personaggi che in qualche modo «completa» il singolo protagonista di A Portrait - basti un semplice trittico di parole nella prima riga del Wake . Qui, dietro un’apparente indicazione spazio-temporale («past Eve and Adam») si nasconde proprio la trinità laica dell’Ulisse, di cui il libro precedente, A Portrait, era il trampolino di lancio. Infatti, «past Eve and Adam» può anche esser letto: «Pa [papà] + Steve [Stephen Dedalus] and a dam [e una dama - dama in tutti i sensi]». Insomma, chi altri se non Bloom, Stephen e Molly, che pure nel Wake non compaiono se non come ombre? E neanche in A Portrait; eppure sono già là, per quanto in absentia. Bloom, genitore putativo di Stephen che un padre però ce l’ha e si chiama, anche in A Portrait, Simon (come il padre della Chiesa e sua «pietra» portante); Stephen, che nei pochi mesi narrativi tra la fine di A Portrait e l’inizio di Ulysses sembra perdere di slancio teorico e poetico, e piombare in un abisso di insustanzialità; e infine Molly, la grande invenzione di Joyce, che in Ulysses contempla persino l’ipotesi di irretire sessualmente il giovane Stephen.

(Il lettore scuserà questa lunga ouverture intertestuale, quando sarebbe forse stato meglio tuffarsi sin da subito nel testo; ma davvero non si capirebbe a fondo il segno del magnifico romanzo incentrato sulla figura di Stephen Dedalus se non lo si collocasse all’interno di una cornice molto più ampia, quella dell’opera-vita di James Joyce.)

La nuova traduzione, attentissima al dettaglio - perché sappiamo bene che è proprio lì che risiede il diavolo -, è condotta da una studiosa dell’autore irlandese che già in passato si è confrontata con la duttilità sfuggente, eppure esatta, definitiva della prosa di Joyce, avendo reso in italiano il difficilissimo Giacomo Joyce per le edizioni Henry Beyle qualche anno fa. Cavagnoli, non nuova dunque a sfide di questo calibro, sa bene che per tradurre Joyce non basta «dire quasi la stessa cosa», perché l’ambiguità della sua lingua non è solo un artificio retorico, ma un vero e proprio atto politico. Un’irlandesizzazione dell’inglese, per così dire. Come nel vecchio adagio diplomatico per cui «voi (inglesi) ci avete dato la vostra lingua, noi (irlandesi) vi abbiamo dato la vostra letteratura».

Con l’ultimo libro che scrisse, Joyce disse di «aver messo a dormire il linguaggio». Con A Portrait, invece, lo risveglia da un lungo sonno, quello del romanzo realista con cui vuole chiudere i conti, perché il genere non si sarebbe occupato di una buona parte della realtà: l’invisibile, la mente. Ma, lasciando per ora stare la mente, sarebbe opportuno specificare di quale linguaggio e di quale veglia stiamo parlando.

Come tutti gli irlandesi che si rispettino, Joyce manipola l’inglese a suo piacimento in mille modi: sintatticamente, dal punto di vista lessicale, ma soprattutto plasmandolo per rendere a parole l’indicibile. Questo accade con la tecnica epifanica di A Portrait, con l’introspezione di Ulysses, e infine con la deflagrazione di ogni struttura linguistica nel Wake, un testo in cui la coppia edenica di cui sopra, Adam and Eve, diviene nientemeno che Atoms and Ifs, atomi e possibilità. Nientemeno che una versione atomistica del Genesi.

Ma una simile tecnica, affine a quella trascendentale del violinista Paganini, è già presente in nuce anche in A Portrait. E questo fin dalle prime righe, quando ad esempio il narratore, o chi per lui, inventa la parola onomatopeica moocow (che a ben vedere potrebbe anche essere un gioco con l’italiano: una sorta di pronuncia anglofonata della parola mucca; come avviene nel Wake dove trightyright - altra parola inventata - può essere l’italiano tradirai pronunciato all’inglese, ma anche un fantomatico Treaty right, ovvero un’allusione ironica a un qualche diritto - right - concesso a mo’ di mancia agli irlandesi dagli inglesi, dopo avergli diviso l’isola in due, con il trattato - Treaty - del 1921).

Vale la pena, a questo punto, leggere per intero le prime righe di questa nuova musicalissima traduzione, per afferrare il senso dell’operazione condotta da Cavagnoli: «C’era una volta, ed era una gran bella volta, una muccamuuu che veniva giù per la strada e questa muccamuuu che veniva giù per la strada incontrò un bambino tanto carino che si chiamava Baby Tuckuuu...». Un inizio da fiaba, in tutti i sensi. Joyce dà prova, nell’originale, di saper adoperare gli stilemi linguistico-letterari, anche i più semplici, come «un bambino che accarezza l’erba», diceva MacLuhan; e Cavagnoli lo segue su questo tracciato, alla ricerca di un equiparabile canto, di simili echi evocativi. Echi che, senza cali di stile e tensione, accompagnano lungo la storia narrata da Joyce.

La lettura del romanzo ci conduce a lidi che dal fiabesco sono distanti se altri mai. Veniamo condotti infatti in un ricco college gesuitico; poi si torna a casa per le feste di Natale e assistiamo a una magnifica e tragica cena di famiglia; si viene in seguito portati all’inferno con i sermoni di Padre Arnall del terzo capitolo (modellati su quelli del «nostro» Padre Pinamonti); si transita attraverso le prime tempeste e tumulti sessuali; e si giunge infine a disquisire di estetica attingendo alle teorie dell’Aquinate. Questi i principali snodi del plot, attorno ai quali poi si annidano le subitanee epifanie o rivelazioni momentanee e inaspettate del senso delle cose. Un rimescolio di tecniche che spingono lontano il lettore attento alla parabola joyciana, fino ai capitoli più sperimentali di Ulysses, ad esempio, dove le tematiche appena accennate ricevono il ruolo di protagonista in vari luoghi: il linguaggio bambinesco nel tredicesimo episodio, quelli infernale e sessuale nel quindicesimo, quello teologico nel secondo ma un po’ dappertutto, e così via ad libitum.

Insomma, Joyce scrisse in vita un solo romanzo, che va da A Portrait a Finnegans Wake; ma a voler essere arditi potremmo persino considerare l’opera precedente, Dubliners, come la prima pietra di quell’architettura, dal momento che ad esempio molti dei personaggi nel libro ritorneranno in seguito. Tuttavia, data anche la distanza temporale tra la stesura delle prime due opere (anche perché tra loro si colloca lo Stephen Hero - incompiuto, accantonato, e riscritto), e vista invece la relativa contiguità tra la seconda e le ultime due, è più facile considerare A Portrait come il vero biglietto da visita del Joyce romanziere.

Tradurre quindi il primo tentativo dell’irlandese con il più inglese dei generi, il novel, è impresa da far tremare le vene, i polsi, e anche altro - soprattutto se teniamo presente l’inevitabile confronto perlomeno con la traduzione di Pavese, che nel bene e nel male resta un monumento della cultura italiana. Ma, come si sa, le nuove traduzioni non servono a scalzare quelle vecchie. Sono nuovi atti d’amore che possono coesistere con quelli passati. La traduzione è una sorta di famiglia allargata, in cui l’amante convive con i coniugi. Questo perché, in fin dei conti, nessun amante forse è quello definitivo. Secondo Freud, per ogni coppia che fa l’amore ci sono sempre almeno quattro persone nel letto: gli amanti materiali, e quelli presenti nei loro pensieri.

La traduzione talvolta non si limita, come accennavo più su, a «dire quasi la stessa cosa», ma ambisce a dirne proprio un’altra. Questo non nel senso trito e sbiadito della troppo spesso citata infedeltà; perché semmai, come spiegava Renato Poggioli, per un traduttore è meglio «essere fedele senza sembrarlo». In realtà, le traduzioni agiscono su un piano che è parallelo a quello degli originali. Un piano traslato, per così dire, e non a caso uno dei sinonimi di tradurre è proprio traslare. Riposizionare, ricollocare, rendere utile per altre persone e in altri modi. È amare in contesti altri, e infine arricchire lo spazio di arrivo, la destinazione; perché una traduzione, soprattutto di una grande opera, ambisce sempre a parlare a occhi e orecchi nuovi, aspira a trovare il proprio posto in culture «tenute a distanza» da quelle di partenza.

Ma, a ben vedere, qualche tratto comune tra le traduzioni di Pavese e Cavagnoli sembra esistere. Più che affinità, parlo di una voce di fondo che pare riaffacciarsi, un’attenzione per la prosa elegante e fluida, quella del Cardinale Newman cui soprattutto si ispirava Joyce. Valga a dimostrare quest’affermazione la resa (che nel caso specifico non segnala affatto un arrendersi) di alcuni stralci da uno dei passi più memorabili del libro, l’epifania della ragazza sulla spiaggia, dove persino le ripetizioni, volute, cercate, cullate, compongono trame di mare increspate dal vento: «Era solo e giovane e ostinato e aveva un cuore selvaggio, solo in mezzo a una landa di aria selvaggia e di acque salmastre e a una messe marina di conchiglie e viluppi e velata luce grigia del sole e figure vestite di leggerezza, vestite di gaiezza, di bambini e ragazze e di voci infantili e ragazzine nell’aria. | Davanti a lui in mezzo all’acqua una ragazza, sola e immobile, guardava verso il mare. Sembrava che la magia l’avesse tramutata in un uccello marino singolare e bello. Le lunghe gambe snelle e nude erano delicate e pure come quelle di una gru, eccetto là dove una traccia smeraldina di alghe si era plasmata in un segno sulla pelle. Le cosce, più piene e di una tinta delicata come l’avorio, erano nude quasi fino ai fianchi [...] Sola e immobile, guardava il mare; e quando avvertì la sua presenza e l’adorazione dei suoi occhi, gli occhi della ragazza si volsero verso Stephen in quieta sopportazione del suo sguardo, poi ritrasse quieta gli occhi e li chinò verso il ruscelletto, muovendo dolcemente l’acqua qua e là con il piede».

In queste righe fluenti si nasconde tutto lo spirito della lezione di Joyce. L’elevazione del profano a sacro e viceversa, la trasmutazione della materia in immateriale, la finale simbiosi tra l’uomo e quel che lo circonda, in una discordia concors o coincidentia oppositorum in cui l’attrito trascolora e la lingua diviene marea. È esattamente quello che avverrà nel Wake, dove il verbo si farà fiume; e A Portrait è una lettura imprescindibile per giungere ai lidi lontani della sfida finale lanciata da Joyce agli orizzonti e alle limitazioni del linguaggio. Questa nuova traduzione è un ponte che tende verso quei lidi: un ponte solido e infinito, un ponte gettato verso il bellissimo vuoto che gli occhi stanchi di Joyce, a metà degli anni Trenta - dunque a quasi un ventennio dall’uscita del Portrait - avevano, a suo dire, già fissato intensamente da quasi mezzo secolo. È l’intenso vuoto della parola: una word che si fa void, e nell’abbraccio col mondo (world) diventa woid nel Wake.

Di questa prospettiva abissale, ma ancora in fieri, ci informa il romanzo di Stephen Dedalus, e il lettore italiano è invitato ancora una volta a scrutarne i misteri, grazie a una traduzione che ha il merito di lasciare davvero poco sul campo, e di apparire ispirata dalla lezione joyciana assai più di altre in passato.

Oggi a Milano, all’interno di Bookcity (Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, via Francesco Carchidio 2, ore 16.30), si terrà un incontro intitolato Da Joyce a Joyce e organizzato in occasione dell’uscita delle nuove traduzioni di Un ritratto dell’artista da giovane (Feltrinelli), Finnegans Wake (Mondadori) e Lettere e saggi (Il Saggiatore) di James Joyce. Saranno presenti gli autori delle traduzioni: Franca Cavagnoli, Fabio Pedone, Sara Sullam ed Enrico Terrinoni.

-

> A SCUOLA CON JOYCE. LEGGERE E RILEGGERE FINNEGANS WAKE. -- Enrico Terrinoni, Joyce in rosso (di Ana Lopez Rico)16 settembre 2016, di Federico La Sala

- A GIAMBATTISTA VICO E ALL’ITALIA, L’OMAGGIO DI JAMES JOYCE - E DI GOETHE.

Enrico Terrinoni, Joyce in rosso

di Ana Lopez Rico *

Enrico Terrinoni chiama informalmente il suo saggio su Joyce e la fine del romanzo «il mio libro rosso» e in effetti è questo il primo elemento ad attirare l’attenzione del lettore. Praticamente uniforme e dominante nella quarta di copertina, il colore rosso ha una presenza di circa il 70% nella prima. A spezzare il cromatismo imperante, un dettaglio del ritratto di Joyce di Jacques-Émile Blanche.

Il titolo è il secondo elemento paratestuale rilevante. Ambiguo come lo stesso Joyce, ci fa elucubrare sul suo significato: è la fine del romanzo intesa come finale? come explicit? oppure si riferisce alla morte del romanzo come genere letterario? Queste domande e tante altre che spunteranno con la lettura del volume verranno chiarite man mano che il lettore conoscerà i contenuti, spiegati in modo chiaro, con esempi che toccano molte tematiche: dalla politica alla letteratura, dalla storia alla religione, con non pochi accenni alla dimensione «alcolica» che non mancò di colorire l’esistenza multicolore di James Joyce.

Sei sono i capitoli che costituiscono il volume, ognuno dei quali possiede un titolo notevole, studiato, sulla scia del grande studioso Gabriele Frasca (non a caso il primo capitolo contiene nel titolo un riferimento all’amatissimo Beckett, su cui Frasca ha approfondito le sue ricerche lungo gli anni).

Sei sono i capitoli che costituiscono il volume, ognuno dei quali possiede un titolo notevole, studiato, sulla scia del grande studioso Gabriele Frasca (non a caso il primo capitolo contiene nel titolo un riferimento all’amatissimo Beckett, su cui Frasca ha approfondito le sue ricerche lungo gli anni).Fin dalla premessa, Enrico Terrinoni segna le basi di quella che sarà la sua scrittura: ambigua, con infiniti significati, concetti ossimorici all’interno dello stesso termine, geniali giochi di parole, osmotici, come lo stesso titolo che fa riferimento al Finnegans Wake, ossia a un finizio, una fine che non ha inizio o che ne ha tanti diversi, e sta al lettore «l’onere della sentenza», perché l’autore non prospetta una fine, non la trova, ma non la cerca nemmeno, è come la fenice che rinasce dalle proprie ceneri, «il romanzo, finendo, rinasce; e lo fa proprio con Finnegans Wake». Terrinoni è consapevole della sfida che lancia ai suoi lettori e lascia che siano loro a interpretare. Insomma, un primo paragrafo che riassume a mo’ di scioglilingua l’intero testo.

Nell’introduzione l’autore realizza un’interessante dissertazione sulla fiction, in cui spiega come essa possa configurarsi usando la dicotomia truth / fiction, e anche attraverso le teorie di autori quali Doody, Michael McKeon, Ian Watt. Innumerevoli sono anche le citazioni del recentemente scomparso Umberto Eco, un omaggio di Terrinoni a colui che seguiva da vicino la sua traduzione, elaborata insieme a Fabio Pedone, dei due libri del Finnegans Wake non ancora tradotti in italiano.

Il saggio è di lettura apparentemente semplice, se non si percepiscono i rimandi continui che collegano i discorsi, profondi e con una solida base formata nelle idee, studi e ricerche maturate dall’autore e radunati in un unico testo; una sorta di flusso di coscienza, un «tutto organico» in cui Terrinoni intreccia la pluralità semiotica del linguaggio e la realtà, a modo di fiction per renderla più letteraria; idea che rimanda in un certo senso a una delle ultime fatiche saggistiche del già citato Frasca, La letteratura nel reticolo mediale (Luca Sossella 2015), il cui argomento attinge anche parzialmente alla morte della letteratura.

Un libro che parla anche del proprio autore: vi troviamo l’amata Irlanda e i suoi autori (Flann O’Brien, Brendan Behan, Seamus Heaney, Oscar Wilde), la critica a un Moravia la cui percezione di un Joyce europeista lo portava a (pre)giudizi riguardo la sua irlandesità, i riferimenti ad autori quali Declan Kiberd e Giorgio Melchiori; a filosofi e traduttori come Giordano Bruno, Giambattista Vico, John Florio, Anthony Burgess e Giulio Giorello, per citare solo alcuni. Gli innumerevoli riferimenti al Finnegans Wake segnalano l’immersione - da tempo in corso - nel progetto colossale di tradurre il «monster-book».

Fin dall’inizio sono presenti giochi di parole e significati nascosti. Molto joyciano, ha uno stile danzante in cui le parole si ripetono mutando elementi, come la frase principale in uno spartito, creando così un flusso discorsivo ritmico e accattivante.

Altri argomenti da sottolineare sono il gioco degli opposti e delle coincidenze, l’interessante analisi di Ulisse da diversi punti di vista: religioso, politico, sociale, della lingua, del colonialismo, nazionalismo, della filosofia, la vita e la morte. Sono anche da segnalare i dubbi che si pone l’autore; si domanda e analizza cos’è un classico, dando una bellissima e nuova definizione vedendo la scrittura come registrazione dell’invisibile, non più la trama come punto focale nella storia, ma il mondo dell’invisibile della mente. C’è spazio anche per sfatare vecchie credenze; l’autore spezza il mito dell’intraducibilità di Joyce e sostiene che, proprio per l’idiosincrasia dello scrittore irlandese, i suoi testi non solo sono adatti a essere tradotti, ma addirittura a essere interpretati e perfino riscritti.

Da segnalare è poi l’apparato di note ricco d’informazioni, citazioni in lingua originale, riferimenti bibliografici e notizie completa una lettura già di per sé ricca di contenuti, una sorta di enciclopedia intertestuale i cui argomenti sono collegati mediante connessioni nella rete comune che è la realtà che tenta «una rincorsa del vero, non del reale».

Anche Enrico Terrinoni, come Joyce, sembra voler rompere con i canoni estetici e lineari che la prigione della tradizione ci impone, soprattutto nella scrittura formale e accademica. La presenza di tante lingue omaggia l’autore cui si è dedicato Terrinoni e il suo intero testo intreccia così l’italiano con altre lingue, usa le stesse espressioni a volte in inglese e a volte in italiano, a volte in corsivo e a volte fra virgolette, o direttamente in caratteri tondi: allo stesso modo in cui Joyce parlava un inglese-Irish, Terrinoni parla Itanglish o, meglio ancora, una lingua idiosincratica in cui mescola rimandi di tutti i tipi, giochi di parole, sonorità e opposti quasi cacofonici addobbati con espressioni integramente inglesi, ma anche latine, francesi... Una scrittura scorrevole agli occhi di chi parla più lingue ed è abituato, nel discorso, a dare più importanza al contenuto che all’uniformità del messaggio. Una scrittura fresca e moderna in cui l’autore si muove e ci fa muovere a proprio agio tra gli spazi di più idiomi, in modo naturale. In modo joyciano.

*

- Enrico Terrinoni

James Joyce e la fine del romanzo

James Joyce e la fine del romanzo

Carocci 2015, 175 pp., € 18

Carocci 2015, 175 pp., € 18

-

> LEGGERE E RILEGGERE FINNEGANS WAKE. - JOYCE, la lingua del sogno: "James Joyce e la fine del romanzo" (E. Terrinoni). Una nota di A. Zaccuri.4 aprile 2016, di Federico La Sala

JOYCE, la lingua del sogno

di Alessandro Zaccuri (Avvenire, 30 marzo 2016)

- DOVE FINISCE IL ROMANZO? La fine del romanzo così come l’abbiamo conosciuto. O, se proprio si vuole essere precisi, la fine del novel, nobile genere letterario che fa la sua comparsa nella letteratura anglosassone con il Robinson Crusoe di Daniel Defoe e che non manca di dare segni di inquietudine già prima della duplice tempesta scatenata da Ulisse e Finnegans Wake. Nel suo James Joyce e la fine del romanzo (Carocci, pagine 176, euro 18) Enrico Terrinoni cita tra gli altri il caso dell’americano Nathaniel Hawthorne, che in pieno Ottocento lascia socchiusa la porta delle suggestioni oniriche poi spalancata dall’irlandese. Per dirla con il Joyce tradotto da Terrinoni - già autore di una eccellente versione di Ulisse per Newton Compton - il romanzo non finisce né inizia, ma finizia, continuamente.

E’ quasi un atto dovuto: si comincia con Finnegans Wake, il “libro impossibile” che James Joyce concepisce nella primavera del 1923, e subito ci si ritrova a parlare di altri libri. Composto in una lingua che è la somma - o forse la differenza, il resto - di tutte le altre lingue, l’estremo capolavoro del grande irlandese ha fama di testo intraducibile, nonostante Joyce stesso ne abbia tempestivamente rielaborato in italiano alcuni brani. E italiana è la versione parziale realizzata da Luigi Schenoni per Mondadori tra il 1982 e il 2011, e che ora verrà completata da Enrico Terrinoni e Fabio Pedone attraverso un progetto innovativo, nel quale saranno coinvolti anche gli utenti dei social network. Nel frattempo, a Macerata, la raffinatissima Giometti & Antonello ripropone i frammenti dello stesso Finnegans Wake volti in italiano da J. Rodolfo Wilcock nel lontano 1961 (pagine 142, euro 16).

Allestita dallo specialista Edoardo Camurri, la pubblicazione è completata da alcuni rari scritti joyciani dell’italo-argentino Wilcock e da un caposaldo della critica su Finnegans Wake, il saggio “Dante ... Bruno. Vico ... Joyce” nel quale, già nel 1929, Samuel Beckett metteva in guardia il lettore: «Qui la forma è il contenuto, il contenuto è la forma. Si protesterà che questa roba non è scritta in inglese. Non è affatto scritta. Non è fatta per essere letta, o almeno non solo per essere letta. Bisogna guardarla e ascoltarla. La scrittura di Joyce non è su qualcosa: è quel qualcosa».

Oscuro? Eppure, grazie alla scelta operata dall’italo-argentino Wilcock, l’impalcatura di quello che Joyce definiva work in progress, “lavoro in corso”, appare chiara, chiarissima. «La veglia di Finnegan è il sogno dell’umanità, presente e passata - spiega Wilcock -. Tutto ciò che in essa si legge è un sogno: i personaggi, i vocaboli, che somigliano a quelli del linguaggio corrente soltanto nel senso, e spesso sono parole deformate, di doppio o triplice significato».

Come quelle che una madre inventa per il suo bambino in fasce, insomma. E che la Mutter-Sprache, la “lingua della madre”, sia anzitutto lingua del sogno, dalla quale affiorano «le immagini riflesse di una spiritualità rivolta decisamente alla metafisica», è la conclusione consegnata dal grande linguista viennese Leo Spitzer al delizioso e profondissimo Piccolo Puxi, curato e tradotto da Anna Maria Babbi e Massimo Salgaro per il Saggiatore (pagine XVIII+96, euro 16).

Si tratta di un saggio apparso originariamente nel 1927, mentre Joyce è affaccendato nella sua Veglia. Studioso di Rabelais oltre che dell’italiano colloquiale, Spitzer (di cui lo stesso Saggiatore riporta ora in libreria il classico Lettere di prigionieri di guerra italiani. 1915-1918, a cura di Lorenzo Renzi, pagine 482, euro 30) riordina gli appunti presi a partire dalla nascita del figlio Wolfgang, al quale la madre e tutta la cerchia domestica attribuiscono presto l’appellativo di Puxi, a sua volta deformazione dello shakespeariano Puck. La ridda di invenzioni e variazioni di cui il volumetto dà conto non è diversa, in sostanza, da quella che si può riscontrare in ogni casa, solo che questa volta il pater familias ha le competenze giuste per rintracciare genealogie e prospettare ipotesi.

Si tratta di un saggio apparso originariamente nel 1927, mentre Joyce è affaccendato nella sua Veglia. Studioso di Rabelais oltre che dell’italiano colloquiale, Spitzer (di cui lo stesso Saggiatore riporta ora in libreria il classico Lettere di prigionieri di guerra italiani. 1915-1918, a cura di Lorenzo Renzi, pagine 482, euro 30) riordina gli appunti presi a partire dalla nascita del figlio Wolfgang, al quale la madre e tutta la cerchia domestica attribuiscono presto l’appellativo di Puxi, a sua volta deformazione dello shakespeariano Puck. La ridda di invenzioni e variazioni di cui il volumetto dà conto non è diversa, in sostanza, da quella che si può riscontrare in ogni casa, solo che questa volta il pater familias ha le competenze giuste per rintracciare genealogie e prospettare ipotesi.La principale delle quali è, appunto, quella per cui la lingua è un organismo vivo e affettivo, che non smette di svilupparsi e appassionarsi neppure nel sonno. E non è casuale che a Joyce e al suo maestro riconosciuto, il Dante della Commediae prima ancora del De vulgari eloquentia, faccia spesso riferimento Luca Salza nel suo Il vortice dei linguaggi (Mesogea, pagine 160, euro 12). Meticcia fin dalle premesse, condotta com’è da uno studioso italiano attivo in Francia, questa riflessione su “letteratura e migrazione infinita” ha, tra gli altri, il merito di far reagire l’opera di autori come Vico e Gadda con le istanze tipiche della nostra contemporaneità: la dimensione multiculturale, la necessità e i limiti dell’accoglienza, la ricomposizione di un “Tutto-Mondo” - è la felice espressione del franco-martinicano Édouard Glissant - comunque incommensurabile rispetto al mondo che abbiamo finora conosciuto.

Salza torna a ragionare di lingua materna e di lingua bambina, facendo propria l’affermazione per cui Finnegans Wake ha il potere di trasformare qualunque lettore in un “straniero”. Sarà per questo, osserva, che a Parigi il Jardin James Joyce sta a due passi dalla Biblioteca nazionale ed è molto frequentato dagli immigrati. Che è un modo elegante per ricordarci come, se si vogliono comprendere le avanguardie del Tutto-Mondo, occorra guardare alla letteratura d’avanguardia.

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"!

VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura

VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una riletturaDANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"

-

> A SCUOLA CON JOYCE -- L’insurrezione di Dublino. 1916: Easter rising. Irlandesi contro inglesi, 100 anni dopo (di Renzo Crivelli)28 marzo 2016, di Federico La Sala

Easter rising

Irlandesi contro inglesi, 100 anni dopo

di Renzo S. Crivelli (Il Sole-24 ore, Domenica, 27.03.2016)

- James Stephens, L’insurrezione di Dublino, trad. di Enrico Terrinoni

e cura di Riccardo Michelucci, Menthalia, Milano, pagg. 125, € 12;

Tim Pat Coogan, 1916: The Easter Rising, Weidenfeld & Nicolson,

London, pagg. 179, £ 9,99

Tim Pat Coogan, 1916: The Easter Rising, Weidenfeld & Nicolson,

London, pagg. 179, £ 9,99

«Metti giù quel carro. Lascia stare, e fuori dai piedi!». Chi apostrofa un tizio che cerca di riprendersi il suo carro usato dai patrioti rivoluzionari per le barricate in una Dublino bloccata dall’Insurrezione di Pasqua 1916, il cosiddetto Easter Rising, è un combattente degli Irish Volunteers, la compagine armata che, unitamente ad altre formazioni, come la Lega Gaelica e il partito indipendentista Sinn Féin, ha da poche ore dato il via alla storica sollevazione contro gli odiati inglesi “occupatori”.

In effetti, quest’immagine è abbastanza emblematica d’una sommossa del tutto velleitaria, eroica indubbiamente, ma così satura di ideali da risultare priva di strategia e di organizzazione. Una sorta di auto-immolazione di un gruppo di patrioti (tra di loro vi furono poeti, teorici dei diritti umani e diplomatici, dal sindacalista James Connolly allo scrittore Patrick Pearse al “feniano” Sean McDermott), che riuscì a commettere - in circa una settimana in cui “tenne” eroicamente un gruppo di avamposti tra cui il famoso Ufficio Postale, cuore pulsante della città - un numero incredibile di errori tattici.

Del popolano che va a riprendersi il suo prezioso carro intorno a St. Stephen Green, il giardino a pochi passi dalla centrale Grafton Street, parla uno dei maggiori scrittori irlandesi degli anni trenta, James Stephens, autore di romanzi come La pentola dell’oro o La figlia della donna a ore, amico di Joyce e da lui stimato a tal punto che nel 1929 gli affidò il compito di terminare Finnegans Wake nel caso in cui lui non ci fosse riuscito. Stephens si aggira per la città in preda ai tumulti, tra uomini armati che si muovono come allucinati, mentre i Volunteers s’impadroniscono di molti edifici-chiave. E mentre le truppe inglesi, colte di sorpresa, cominciano ad accerchiare tutti i punti di resistenza (tra cui il Post Office, il Green, le Distillerie Jameson e la Fabbrica di biscotti Jacob), e a far pesare la loro supremazia bellica (hanno parecchi cannoni) forte anche dell’arrivo di rinforzi da Londra, da parte loro, gli ammutinati sperano in un’improbabile insurrezione generale che possa estendersi a tutto il Paese.