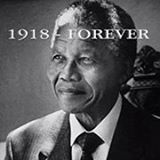

"CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. "La meditazione" di Marianne Williamson, nel discorso di insediamento (1994), con approfondimenti.

sabato 29 luglio 2017.LA MEDITAZIONE

di Marianne Williamson *

- Poesia citata dal Presidente del Sudafrica, Nelson Mandela, nel suo discorso di insediamento (1994)

La nostra paura più profonda

La nostra paura più profonda

non è di essere inadeguati.

non è di essere inadeguati.

La nostra paura più profonda,

La nostra paura più profonda,

è di essere potenti oltre ogni limite.

è di essere potenti oltre ogni limite.

È la nostra luce, non la nostra ombra,

È la nostra luce, non la nostra ombra,

a spaventarci di più.

a spaventarci di più.

Ci domandiamo: "Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso?"

Ci domandiamo: "Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso?"

In realtà chi sei tu per Non esserlo?

In realtà chi sei tu per Non esserlo?

Siamo figli di Dio.

Siamo figli di Dio.

Il nostro giocare in piccolo,

Il nostro giocare in piccolo,

non serve al mondo.

non serve al mondo.

Non c’è nulla di illuminato

Non c’è nulla di illuminato

nello sminuire se stessi cosicché gli altri

nello sminuire se stessi cosicché gli altri

non si sentano insicuri intorno a noi.

non si sentano insicuri intorno a noi.

Siamo tutti nati per risplendere,

Siamo tutti nati per risplendere,

come fanno i bambini.

come fanno i bambini.

Siamo nati per rendere manifesta

Siamo nati per rendere manifesta

la gloria di Dio che è dentro di noi.

la gloria di Dio che è dentro di noi.

Non solo in alcuni di noi:

Non solo in alcuni di noi:

è in ognuno di noi.

è in ognuno di noi.

E quando permettiamo alla nostra luce

E quando permettiamo alla nostra luce

di risplendere, inconsapevolmente diamo

di risplendere, inconsapevolmente diamo

agli altri la possibilità di fare lo stesso.

agli altri la possibilità di fare lo stesso.

E quando ci liberiamo dalle nostre paure,

E quando ci liberiamo dalle nostre paure,

la nostra presenza

la nostra presenza

automaticamente libera gli altri.

automaticamente libera gli altri.

* Cfr. Federico La Sala, L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide, Edizioni Ripostes, Roma-Salerno 2001, p. 6.

- SULLA LEZIONE DI MANDELA, si cfr., in particolare,

*

Per il testo della poesia, cfr.: PensieriParole dal libro "Ritorno all’amore" di Marianne Williamson

Per il testo della poesia, cfr.: PensieriParole dal libro "Ritorno all’amore" di Marianne Williamson

Sul tema, in rete, si cfr.:

Sul tema, in rete, si cfr.:

- Liberazione di Nelson Mandela - 11 febbraio 1990. Diretta del telegiornale in edizione straordinaria per raccontare l’uscita dal carcere di Nelson Mandela, con un servizio sulla sua vita

VERITÀ E RICONCILIAZIONE. LA SAGGIA INDICAZIONE DEL SUDAFRICA DI MANDELA, DI TUTU, E DI DECLERCK

VERITÀ E RICONCILIAZIONE. LA SAGGIA INDICAZIONE DEL SUDAFRICA DI MANDELA, DI TUTU, E DI DECLERCK

Forum

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. --- "COME TI CHIAMI?": LA QUESTIONE DEL NOME, A TUTTI I LIVELLI. UN "SAUSSURE" DI ANTROPOLOGIA LINGUISTICA.19 novembre 2024, di Federico La Sala

"COME TI CHIAMI?": LA QUESTIONE DEL NOME, A TUTTI I LIVELLI.

UN "SAUSSURE" DI ANTROPOLOGIA CHIASMATICA ("#CRISTOLOGIA"), #FILOLOGIA, #STORIA, #PSICOANALISI, #PSICHIATRIA, E #LINGUISTICA...

- In memoria di Ferdinand de Saussure e di Tullio De Mauro, di Elvio Fachinelli, e di Franca Ongaro Basaglia...

“Bisogna delirare un po’ per trovare il nome giusto”, scrive Pietro Barbetta nel libro "#Follia e #creazione. Il caso clinico come esperienza letteraria" (Mimesis Edizioni, 2012). #Anna Stefi, nella sua recensione (cfr. "Pietro Barbetta. Follia e creazione", "Doppiozero", 13 marzo 2013 ), muove dal #nodo fondamentale del discorso:

- "La nominazione - scrive [Barbetta] - s’interpone, gesto, tra il corpo e il linguaggio. La nominazione è vista nel suo potere performativo, battesimo: dare un nome, nella scrittura di un caso clinico, non è mero espediente; è scrivere un racconto, suggerire qualcosa di ulteriore, rifiutandosi di credere che il rigore senza immaginazione che pertiene al discorso scientifico non veicoli, con la sua pretesa neutralità, una distorsione, tanto più insidiosa perché celata. La vita non è un’essenza descrittiva piegata sui fatti. [...]" (cit.).

Una indicazione e una sottolineatura formidabile, a mio parere, un segnavia per venir fuori dall’orizzonte della tragedia, della #claustrofilia (Elvio Fachinelli, 1983), e aprire la strada a "una #schizofrenia della #salute" (#Rubina Giorgi)!

#STORIAELETTERATURA E #METATEATRO: "THE MOUSETRAP" (#SHAKESPEARE). Questo è il problema amletico su cui riflettere: ne va del proprio "essere, o non essere" ("#Amleto").

CREATIVITA’ E #MENTE ACCOGLIENTE: #COMENASCONOIBAMBINI? Freud dice: "La psicoanalisi è una mia #creatura". Ma "Chi", #Chi (lettera dell’ alfabeto greco: "X"), ha dato il nome a "#PietroBarbetta": al "#bambino" (a tutti gli "esseri" del "mondo")?!

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA --- MEMORIA ( (27 GENNAIO 2024), ANTROPOLOGIA, E "RAPPORTI SOCIALI DI PRODUZIONE".27 gennaio 2024, di Federico La Sala

MEMORIA, ANTROPOLOGIA, E "RAPPORTI SOCIALI DI PRODUZIONE" (27 GENNAIO 2024):

- "L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (SHAKESPEARE).

STORIA E FILOLOGIA: IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS (NON UN LOGO).

RIMEDITARE INSIEME ALLA LEZIONE DI NIETZSCHE ("Sull’utilità e il danno della storia per la vita"), ANCHE QUELLA DI ESCHILO («i morti uccidono i vivi») E DI MARX ("Il morto fa presa sul vivo!").

Se non ora, quando!?

ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN...

#Earthrise #Kant2024

- Nota:

27 GENNAIO 2024: USCIRE A "RIVEDERE LE STELLE" (DANTE ALIGHIERI, Inf. XXXIV, 139).

- "AMORE è più forte di MORTE" (Ct. 8.6): RICORDARE LA RIFLESSIONE DI WALTER BENJAMIN SUL FATTO CHE «Neppure i morti saranno al sicuro dal nemico, se vince. E questo nemico non ha smesso di vincere» ("Sul concetto di storia", 1940) e, ancora e più chiaramente (oggi), RIFLETTERE SULL’INDICAZIONE EVANGELICA (dell’ Evangelo, non del "Van-gelo") «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu va’ e annunzia il regno di #Amore [non di #Mammona]» (Luca, 9. 60).

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA --- ANTROPOLOGIA STORIA E TESSITURA. Siamo fili dell’unico arazzo dell’essere (di Ermes Ronchi).2 gennaio 2021, di Federico La Sala

MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA.... *

Siamo fili dell’unico arazzo dell’essere

di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 31 dicembre 2020)

II Domenica dopo Natale

- In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. [...]

Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce piccoli pensieri e spalanca su di noi le porte dell’infinito e dell’eterno. Giovanni non inizia raccontando un episodio, ma componendo un poema, un volo d’aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo.

In principio era il Verbo... e il Verbo era Dio. In principio: prima parola della Bibbia. Non solo un lontano cominciamento temporale, ma architettura profonda delle cose, forma e senso delle creature: «Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori del tempo, tu, o Verbo di Dio, sei e sarai anima e vita di ciò che esiste» (G. Vannucci).

Un avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello sterminato accampamento umano: e venne ad abitare in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l’origine delle cose che sono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla, senza di lui.

«In principio», «tutto», «nulla», «Dio», parole assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità e con l’eternità, con Dio e con tutte le creature del cosmo, tutti connessi insieme, nell’unico meraviglioso arazzo dell’essere. Senza di lui, nulla di nulla. Non solo gli esseri umani, ma il filo d’erba e la pietra e il passero intirizzito sul ramo, tutto riceve senso ed è plasmato da lui, suo messaggio e sua carezza, sua lettera d’amore.

In lui era la vita. Cristo non è venuto a portarci un sistema di pensiero o una nuova teoria religiosa, ci ha comunicato vita, e ha acceso in noi il desiderio di ulteriore più grande vita: «Sono venuto perché abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). E la vita era la luce degli uomini.

Cerchi luce? Contempla la vita: è una grande parabola intrisa d’ombra e di luce, imbevuta di Dio. Il Vangelo ci insegna a sorprendere perfino nelle pozzanghere della vita il riflesso del cielo, a intuire gli ultimi tempi già in un piccolo germoglio di fico a primavera.

Cerchi luce? Ama la vita, amala come l’ama Dio, con i suoi turbini e le sue tempeste, ma anche con il suo sole e le sue primule appena nate. Sii amico e abbine cura, perché è la tenda immensa del Verbo, le vene per le quali scorre nel mondo.

A quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. L’abbiamo sentito dire così tante volte, che non ci pensiamo più. Ma cosa significhi l’ha spiegato benissimo papa Francesco nell’omelia di Natale: «Dio viene nel mondo come figlio per renderci figli. Oggi Dio ci meraviglia. Dice a ciascuno di noi: tu sei una meraviglia».

Non sei inadeguato, non sei sbagliato; no, sei figlio di Dio. Sentirsi figlio vuol dire sentire la sua voce che ti sussurra nel cuore: “tu sei una meraviglia”! Figlio diventi quando spingi gli altri alla vita, come fa Dio. E la domanda ultima sarà: dopo di te, dove sei passato, è rimasta più vita o meno vita?

(Letture: Siracide 24,1-4.12-16; Salmo 147; Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18)

Sul tema, nel sito, si cfr.:

PIANETA TERRA. Tracce per una svolta antropologica...

MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours").

MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours").DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica

"NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!

FLS

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA --- IL GRANDE CAMMINO VERSO LA LIBERTÀ E L’UBUNTUMANITÀ14 agosto 2020, di Federico La Sala

NELSON MANDELA, “IL GRANDE CAMMINO VERSO LA LIBERTÀ”, E L’ UBUNTUMANITÀ...

Una nota a margine di "Demobuntocrazia: cos’è?" *

TUTTAVIA, FORSE, E’ BENE RICORDARE CHE LA PAROLA “UBUNTU” viene dalla lezione di un “ragazzo della tribù Xhosa”, da Nelson Mandela: “[...] in Sudafrica, dove sembra che l’avventura di tutto il genere umano sia cominciata, si ricordano e sanno, come tutto ha avuto inizio, e, con un bel termine e un bel concetto - ubuntu, così traducono e dicono: “Le persone diventano persone attraverso altre persone”. Nelson Mandela (Rolihlahla, il suo nome originale e tribale significa “colui che tira il ramo di un albero”, o se si vuole e più chiaramente “colui che è un attaccabrighe” contro l’ingiustizia e la disumanità), questo l’ha appreso sin da piccolo, non l’ha più dimenticato, e ne ha fatto la stella-guida di tutta la sua vita e della sua lotta: “La struttura e l’organizzazione delle antiche società africane (prima dell’arrivo dei bianchi) mi hanno molto affascinato e hanno profondamente influito sull’evoluzione della mia visione politica. La terra, allora il principale mezzo di sostentamento, apparteneva a tutta la tribù, senza proprietà individuale. Non esistevano classi, né ricchi o poveri e nemmeno sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. Tutti erano liberi e uguali e questo era il fondamento del governo [... ] Un tempo mitico nel senso proprio del termine, con tutti i valori pedagogici che ne derivano. L’obiettivo, a cui tendono gli anziani della tribù, è quello di trasmettere un messaggio ai giovani: la libertà è esistita; bisognerà riconquistarla” (cfr. Lungo cammino verso la libertà, Milano, Feltrinelli, 1995, p. 20) [...]” (cfr. “CHI” SIAMO NOI, IN REALTÀ. Relazioni chiasmatiche e civiltà. Lettera da ‘Johannesburg’ ...pdf, pp. 17-18: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5722).

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA. --- Che cos’è la paura? La memoria - il ricordarsi di sé e del nostro essere al mondo - può restituirci l’accesso a una cosalità libera dalla paura (di Giorgio Agamben).. (di Giorgio Agamben).28 luglio 2020, di Federico La Sala

Una voce

Che cos’è la paura?

di Giorgio Agamben (Quodlibet, 13 luglio 2020)

Che cos’è la paura, nella quale oggi gli uomini sembrano a tal punto caduti, da dimenticare le proprie convinzioni etiche, politiche e religiose? Qualcosa di familiare, certo - eppure, se cerchiamo di definirla, sembra ostinatamente sottrarsi alla comprensione.

Della paura come tonalità emotiva, Heidegger ha dato una trattazione esemplare nel par. 30 di Essere e tempo. Essa può esser compresa solo se non si dimentica che l’Esserci (questo è il termine che designa la struttura esistenziale dell’uomo) è sempre già disposto in una tonalità emotiva, che costituisce la sua originaria apertura al mondo. Proprio perché nella situazione emotiva è in questione la scoperta originaria del mondo, la coscienza è sempre già anticipata da essa e non può pertanto disporne né credere di poterla padroneggiare a suo piacimento.

La tonalità emotiva non va infatti in alcun modo confusa con uno stato psicologico, ma ha il significato ontologico di un’apertura che ha sempre già dischiuso l’uomo nel suo essere al mondo e a partire dalla quale soltanto sono possibili esperienze, affezioni e conoscenze. «La riflessione può incontrare esperienze solo perché la tonalità emotiva ha già aperto l’Esserci». Essa ci assale, ma «non viene né dal di fuori né dal di dentro: sorge nell’essere-al-mondo stesso come una sua modalità».

La tonalità emotiva non va infatti in alcun modo confusa con uno stato psicologico, ma ha il significato ontologico di un’apertura che ha sempre già dischiuso l’uomo nel suo essere al mondo e a partire dalla quale soltanto sono possibili esperienze, affezioni e conoscenze. «La riflessione può incontrare esperienze solo perché la tonalità emotiva ha già aperto l’Esserci». Essa ci assale, ma «non viene né dal di fuori né dal di dentro: sorge nell’essere-al-mondo stesso come una sua modalità».

D’altra parte questa apertura non implica che ciò a cui essa apre sia riconosciuto come tale. Al contrario, essa manifesta soltanto una nuda fatticità: «il puro “che c’è” si manifesta; il da dove e il dove restano nascosti». Per questo Heidegger può dire che la situazione emotiva apre l’Esserci nel «essere-gettato» e «consegnato» al suo stesso «ci». L’apertura che ha luogo nella tonalità emotiva ha, cioè, la forma di un essere rimesso a qualcosa che non può essere assunto e da cui si

cerca - senza riuscirci - di evadere.

D’altra parte questa apertura non implica che ciò a cui essa apre sia riconosciuto come tale. Al contrario, essa manifesta soltanto una nuda fatticità: «il puro “che c’è” si manifesta; il da dove e il dove restano nascosti». Per questo Heidegger può dire che la situazione emotiva apre l’Esserci nel «essere-gettato» e «consegnato» al suo stesso «ci». L’apertura che ha luogo nella tonalità emotiva ha, cioè, la forma di un essere rimesso a qualcosa che non può essere assunto e da cui si

cerca - senza riuscirci - di evadere.

Ciò è evidente nel malumore, nella noia o nella depressione, che, come ogni tonalità emotiva, aprono l’Esserci «più originariamente di ogni percezione di sé», ma anche lo chiudono «più recisamente di qualsiasi non-percezione». Così nella depressione «L’Esserci diventa cieco nei confronti di se stesso; il mondo ambiente di cui si prende cura si vela, la previsione ambientale si oscura»; e, tuttavia, anche qui l’Esserci è consegnato a un’apertura da cui non può in alcun modo liberarsi.

Ciò è evidente nel malumore, nella noia o nella depressione, che, come ogni tonalità emotiva, aprono l’Esserci «più originariamente di ogni percezione di sé», ma anche lo chiudono «più recisamente di qualsiasi non-percezione». Così nella depressione «L’Esserci diventa cieco nei confronti di se stesso; il mondo ambiente di cui si prende cura si vela, la previsione ambientale si oscura»; e, tuttavia, anche qui l’Esserci è consegnato a un’apertura da cui non può in alcun modo liberarsi.È sullo sfondo di questa ontologia delle tonalità emotive che occorre situare la trattazione della paura. Heidegger comincia con l’esaminare tre aspetti del fenomeno: il «davanti a che» (wovor) della paura, l’«aver paura» (Furchten) e il «per-che» (Worum) della paura. Il «davanti a che», l’oggetto della paura è sempre un ente intramondano. Ciò che spaventa è sempre - quale che sia la sua natura - qualcosa che si dà nel mondo e che, come tale, ha il carattere della minacciosità e della dannosità. Esso è più o meno noto, «ma non per questo rassicurante» e, quale che sia la distanza da cui proviene, si situa in una determinata prossimità. «L’ente dannoso e minaccioso non è ancora a distanza controllabile, ma si avvicina. Man mano che esso si avvicina, la dannosità si intensifica e produce così la minaccia... In quanto si avvicina, il dannoso diventa minaccioso, possiamo esserne colpiti o no. Nel farsi più vicino si accresce questo «è possibile ma forse anche no”... l’avvicinarsi di ciò che è nocivo ci fa scoprire la possibilità di essere risparmiati, del suo passar oltre, ma questo non sopprime né diminuisce la paura, anzi l’accresce» (pp. 140-41). (Questo carattere per così dire «certa incertezza» che caratterizza la paura è evidente anche nella definizione che ne dà Spinoza: una «tristezza incostante», in cui «si dubita dell’evento di qualcosa che si odia»).

Quanto al secondo carattere della paura, il temere (lo stesso «aver paura»), Heidegger precisa che non viene prima previsto razionalmente un male futuro, che poi, in un secondo tempo, viene temuto: fin dall’inizio, piuttosto, la cosa che si avvicina è scoperta come temibile. «Solo avendo paura, la paura può, osservando espressamente, rendersi conto di ciò che fa paura. Ci si accorge di ciò che fa paura, perché ci si trova già nella situazione emotiva della paura. Il temere, in quanto possibilità latente dell’essere-al-mondo emotivamente disposto, la paurosità, ha già scoperto il mondo in modo tale, che da esso possa avvicinarsi qualcosa che fa paura» (p. 141). La paurosità, in quanto apertura originaria dell’Esserci, precede sempre ogni determinabile paura.

Quanto, infine, al «per-che», al «per chi e per che cosa» la paura ha paura, in questione è sempre l’ente stesso che ha paura, l’Esserci, quest’uomo determinato. «Solo un essere per il quale nel suo esistere, ne va del suo stesso esistere, può spaventarsi. La paura apre questo ente nel suo essere in pericolo, nel suo essere abbandonato a se stesso» (ibid.). Il fatto che a volte si prova paura per la propria casa, per i propri beni o per gli altri non è un’obiezione contro questa diagnosi: si può dire di «aver paura» per un altro, senza per questo veramente spaventarsi e, se si prova effettivamente paura, è per noi stessi, in quanto temiamo che l’altro ci venga strappato.

La paura è, in questo senso, un modo fondamentale della disposizione emotiva, che apre l’essere umano nel suo essere già sempre esposto e minacciato. Di questa minaccia si danno naturalmente diversi gradi e misure: se qualcosa di minaccioso, che ci sta davanti col suo «per ora non ancora, ma tuttavia in qualsiasi momento», piomba improvvisamente su questo essere, la paura diventa spavento (Erschrecken); se il minaccioso non è già noto, ma ha il carattere dell’estraneità più profonda, la paura diventa orrore (Grauen). Se esso unisce in sé entrambi questi aspetti, allora la paura diventa terrore (Entsetzen). In ogni caso, tutte le diverse forme di questa tonalità emotiva, mostrano che l’uomo, nella sua stessa apertura al mondo, è costitutivamente «impaurito».

La sola altra tonalità emotiva che Heidegger esamina in Essere e tempo è l’angoscia ed è all’angoscia - e non alla paura - che viene attribuito il rango di tonalità emotiva fondamentale. E, tuttavia, è proprio in relazione alla paura che Heidegger può definirne la natura, distinguendo innanzitutto «ciò davanti a cui l’angoscia è angoscia da ciò davanti a cui la paura è paura» (p. 186). Mentre la paura ha sempre a che fare con qualcosa, il «“davanti a che” dell’angoscia non è mai un ente intramondano». Non solo la minaccia che qui si produce non ha il carattere di un possibile danno ad opera di una cosa minacciosa, ma «il “davanti a che” dell’angoscia è completamente indeterminato. Questa indeterminatezza non solo lascia del tutto indeciso da quale ente intramondano venga la minaccia, ma sta a significare che, in generale, l’ente intramondano è “irrilevante”» (ibid.). Il «davanti a che» dell’angoscia non è un ente, ma il mondo come tale. L’angoscia è, cioè, l’apertura originaria del mondo in quanto mondo (p. 187) e «solo perché l’angoscia determina già sempre latentemente l’essere-al-mondo dell’uomo, questi... può provare paura. La paura è un’angoscia caduta nel mondo, inautentica e nascosta a se stessa» (p. 189).

È stato non senza ragione osservato che il primato dell’angoscia rispetto alla paura che Heidegger afferma può essere facilmente rovesciato: invece di definire la paura come un’angoscia diminuita e decaduta in un oggetto, si può altrettanto legittimamente definire l’angoscia come una paura privata del suo oggetto. Se si toglie alla paura il suo oggetto, essa si trasforma in angoscia. In questo senso, la paura sarebbe la tonalità emotiva fondamentale, in cui l’uomo è già sempre a rischio di cadere. Di qui il suo essenziale significato politico, che la costituisce come ciò in cui il potere, almeno a partire da Hobbes, ha cercato il suo fondamento e la sua giustificazione.

È stato non senza ragione osservato che il primato dell’angoscia rispetto alla paura che Heidegger afferma può essere facilmente rovesciato: invece di definire la paura come un’angoscia diminuita e decaduta in un oggetto, si può altrettanto legittimamente definire l’angoscia come una paura privata del suo oggetto. Se si toglie alla paura il suo oggetto, essa si trasforma in angoscia. In questo senso, la paura sarebbe la tonalità emotiva fondamentale, in cui l’uomo è già sempre a rischio di cadere. Di qui il suo essenziale significato politico, che la costituisce come ciò in cui il potere, almeno a partire da Hobbes, ha cercato il suo fondamento e la sua giustificazione.Proviamo a svolgere e proseguire l’analisi di Heidegger. Significativo, nella prospettiva che qui ci interessa, è che la paura si riferisca sempre a una «cosa», a un ente intramondano (nel caso presente, al più piccolo degli enti, un virus). Intramondano significa che esso ha smarrito ogni relazione con l’apertura del mondo ed esiste fattiziamente e inesorabilmente, senza alcuna possibile trascendenza. Se la struttura dell’essere-al-mondo implica per Heidegger una trascendenza e un’apertura, è proprio questa stessa trascendenza a consegnare l’Esserci alla sfera della cosalità. Essere-al-mondo significa infatti essere cooriginariamente rimesso alle cose che l’apertura del mondo rivela e fa apparire. Mentre l’animale, privo di mondo, non può percepire un oggetto come oggetto, l’uomo, in quanto si apre a un mondo, può essere assegnato senza scampo a una cosa in quanto cosa.

Di qui la possibilità originaria della paura: essa è la tonalità emotiva che si dischiude quando l’uomo, perdendo il nesso fra il mondo e le cose, si trova irremissibilmente consegnato agli enti intramondani e non può venire a capo del suo rapporto con una «cosa», che diventa ora minacciosa. Una volta smarrita la sua relazione al mondo, la «cosa» è in se stessa terrorizzante. La paura è la dimensione in cui cade l’umanità quando si trova consegnata, come avviene nella modernità, a una cosalità senza scampo. L’essere spaventoso, la «cosa» che nei film del terrore assale e minaccia gli uomini, non è in questo senso che una incarnazione di questa inaggirabile cosalità.

Di qui la possibilità originaria della paura: essa è la tonalità emotiva che si dischiude quando l’uomo, perdendo il nesso fra il mondo e le cose, si trova irremissibilmente consegnato agli enti intramondani e non può venire a capo del suo rapporto con una «cosa», che diventa ora minacciosa. Una volta smarrita la sua relazione al mondo, la «cosa» è in se stessa terrorizzante. La paura è la dimensione in cui cade l’umanità quando si trova consegnata, come avviene nella modernità, a una cosalità senza scampo. L’essere spaventoso, la «cosa» che nei film del terrore assale e minaccia gli uomini, non è in questo senso che una incarnazione di questa inaggirabile cosalità.Di qui anche la sensazione di impotenza che definisce la paura. Chi prova paura cerca di proteggersi in ogni modo e con ogni possibile accorgimento dalla cosa che lo minaccia - ad esempio indossando una mascherina o chiudendosi in casa -, ma questo non lo rassicura in alcun modo, anzi rende ancora più evidente e costante la sua impotenza a far fronte alla «cosa». Si può definire, in questo senso, la paura come l’inverso della volontà di potenza: il carattere essenziale della paura è una volontà di impotenza, il voler-essere-impotente di fronte alla cosa che fa paura. Analogamente, per rassicurarsi ci si può affidare a qualcuno cui si riconosce una qualche autorità in materia - ad esempio a un medico o ai funzionari della protezione civile - ma questo non abolisce in alcun modo la sensazione di insicurezza che accompagna la paura, che è costitutivamente una volontà di insicurezza, un voler-essere-insicuro. E questo è tanto vero che gli stessi soggetti che dovrebbero rassicurare intrattengono invece l’insicurezza e non si stancano di ricordare, nell’interesse degli impauriti, che ciò che fa paura non può essere vinto e eliminato una volta per tutte.

Come venire a capo di questa tonalità emotiva fondamentale, nella quale l’uomo sembra costitutivamente sempre in atto di precipitare? Dal momento che la paura precede ed anticipa la conoscenza e la riflessione, è inutile cercare di convincere l’impaurito con prove e argomenti razionali: la paura è innanzitutto l’impossibilità di accedere a un ragionamento che non sia suggerito dalla stessa paura. Come scrive Heidegger, la paura «paralizza e fa perdere la testa» (p. 141). Così di fronte all’epidemia si è visto che la pubblicazione di dati e opinioni certi provenienti da fonti autorevoli era sistematicamente ignorata e lasciata cadere in nome di altri dati e opinioni che non provavano nemmeno a essere scientificamente attendibili.

Come venire a capo di questa tonalità emotiva fondamentale, nella quale l’uomo sembra costitutivamente sempre in atto di precipitare? Dal momento che la paura precede ed anticipa la conoscenza e la riflessione, è inutile cercare di convincere l’impaurito con prove e argomenti razionali: la paura è innanzitutto l’impossibilità di accedere a un ragionamento che non sia suggerito dalla stessa paura. Come scrive Heidegger, la paura «paralizza e fa perdere la testa» (p. 141). Così di fronte all’epidemia si è visto che la pubblicazione di dati e opinioni certi provenienti da fonti autorevoli era sistematicamente ignorata e lasciata cadere in nome di altri dati e opinioni che non provavano nemmeno a essere scientificamente attendibili.

Dato il carattere originario della paura, si potrebbe venirne a capo solo se fosse possibile accedere a una dimensione altrettanto originaria. Una tale dimensione esiste ed è la stessa apertura al mondo, nella quale soltanto le cose possono apparire e minacciarci. Le cose diventano spaventose perché dimentichiamo la loro coappartenenza al mondo che le trascende e, insieme, le rende presenti.

Dato il carattere originario della paura, si potrebbe venirne a capo solo se fosse possibile accedere a una dimensione altrettanto originaria. Una tale dimensione esiste ed è la stessa apertura al mondo, nella quale soltanto le cose possono apparire e minacciarci. Le cose diventano spaventose perché dimentichiamo la loro coappartenenza al mondo che le trascende e, insieme, le rende presenti.

L’unica possibilità di recidere la «cosa» dalla paura da cui sembra inseparabile è ricordarsi dell’apertura in cui essa è già sempre esposta e rivelata. Non il ragionamento, ma la memoria - il ricordarsi di sé e del nostro essere al mondo - può restituirci l’accesso a una cosalità libera dalla paura. La «cosa» che mi atterrisce, per quanto invisibile allo sguardo, è, come tutti gli altri enti intramondani - come quest’albero, questo torrente, quest’uomo - aperta nella sua pura esistenza. Solo perché io sono al mondo, le cose possono apparirmi e, eventualmente, farmi paura. Esse fanno parte del mio essere al mondo, e questo - e non una cosalità astrattamente separata e eretta indebitamente a sovrano - detta le regole etiche e politiche del mio comportamento. Certo, l’albero può spezzarsi e cadermi addosso, il torrente straripare e allagare il paese e quest’uomo improvvisamente colpirmi: se questa possibilità diventa improvvisamente reale, un giusto timore suggerisce le opportune cautele senza cadere nel panico e senza perdere la testa, lasciando che altri fondi il suo potere sulla mia paura e, trasformando l’emergenza in una stabile norma, decida a suo arbitrio quello che io posso o non posso fare e cancelli le regole che garantivano la mia libertà.

L’unica possibilità di recidere la «cosa» dalla paura da cui sembra inseparabile è ricordarsi dell’apertura in cui essa è già sempre esposta e rivelata. Non il ragionamento, ma la memoria - il ricordarsi di sé e del nostro essere al mondo - può restituirci l’accesso a una cosalità libera dalla paura. La «cosa» che mi atterrisce, per quanto invisibile allo sguardo, è, come tutti gli altri enti intramondani - come quest’albero, questo torrente, quest’uomo - aperta nella sua pura esistenza. Solo perché io sono al mondo, le cose possono apparirmi e, eventualmente, farmi paura. Esse fanno parte del mio essere al mondo, e questo - e non una cosalità astrattamente separata e eretta indebitamente a sovrano - detta le regole etiche e politiche del mio comportamento. Certo, l’albero può spezzarsi e cadermi addosso, il torrente straripare e allagare il paese e quest’uomo improvvisamente colpirmi: se questa possibilità diventa improvvisamente reale, un giusto timore suggerisce le opportune cautele senza cadere nel panico e senza perdere la testa, lasciando che altri fondi il suo potere sulla mia paura e, trasformando l’emergenza in una stabile norma, decida a suo arbitrio quello che io posso o non posso fare e cancelli le regole che garantivano la mia libertà. -

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. --- "Via statue razziste dalle chiese": l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, intervenendo nel dibattito avviato negli Stati Uniti.26 giugno 2020, di Federico La Sala

Arcivescovo Canterbury: "Via statue razziste dalle chiese" *

Le statue legate al periodo del colonialismo e della schiavitù potrebbero essere rimosse dalle più importanti chiese britanniche. Lo ha detto alla Bbc l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, intervenendo nel dibattito avviato negli Stati Uniti, dove da giorni i manifestanti prendono di mira i monumenti dedicati a personalità che vengono legate ad un passato razzista. "Alcune dovranno essere rimosse - ha detto il capo della Chiesa anglicana - Alcuni nomi dovranno cambiare. Esamineremo molto attentamente la questione e vedremo se devono restare lì".

*

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

- ADAMO ED EVA, MARIA E GIUSEPPE UGUALI DAVANTI A DIO : L’ALLEANZA DI FUOCO. SI’ ALLE DONNE VESCOVO: LA CHIESA ANGLICANA SORPASSA LA CHIESA "CATTOLICA"

VERITA’ E RICONCILIAZIONE. LA SAGGIA INDICAZIONE DEL SUDAFRICA DI MANDELA, DI TUTU, E DI DECLERCK

GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.

FLS

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA. "La meditazione" di Marianne Williamson, nel discorso di insediamento (1994) - San Pietroburgo,1875. Il Natale di Fëdor Dostoevskij (di Alessandro D’Avenia).23 dicembre 2019, di Federico La Sala

ULTIMO BANCO

16. Il Natale secondo Fëdor

di Alessandro D’Avenia (Corriere della sera, 23 dicembre 2019)

San Pietroburgo, Natale 1875. Al club degli artisti è in corso una scintillante festa di Natale, durante la quale molti dei presenti cercano di mettersi in mostra e di sembrare più belli e intelligenti. Un uomo in disparte, guardando con attenzione la scena e i volti degli invitati, nota che tutti si divertono ma che in realtà nessuno è veramente contento, allora decide di smascherare il gioco: «La disgrazia è che voi ignorate quanto siete belli. Ognuno di voi potrebbe subito rendere felici tutti gli altri in questa sala e trascinare tutti con sé. E questo potere esiste in ognuno, ma così profondamente nascosto, che è diventato inverosimile. La vostra disgrazia è nel fatto che vi sembra inverosimile».

Chi ha parlato in modo così bruciante è Fëdor Dostoevskij che racconta l’episodio nel suo Diario di uno scrittore, che raccoglie gli scritti dell’omonima rubrica tenuta sul settimanale “Il cittadino”. Per Dostoevskij, osservatore acutissimo, l’episodio mostra che se l’uomo smette di credere nella presenza di qualcosa di trascendente dentro e fuori di sé, diventa insicuro e comincia a disprezzare sé e/o gli altri.

Chi ha parlato in modo così bruciante è Fëdor Dostoevskij che racconta l’episodio nel suo Diario di uno scrittore, che raccoglie gli scritti dell’omonima rubrica tenuta sul settimanale “Il cittadino”. Per Dostoevskij, osservatore acutissimo, l’episodio mostra che se l’uomo smette di credere nella presenza di qualcosa di trascendente dentro e fuori di sé, diventa insicuro e comincia a disprezzare sé e/o gli altri.

Al fatto di cronaca lo scrittore fa poi seguire un racconto. Alla vigilia di Natale, in un gelido scantinato, un bambino di sei anni, infreddolito e affamato, cerca di svegliare invano la madre. Allora esce per le strade innevate di Pietroburgo con indosso pochi stracci: chi lo incontra finge di non vederlo per non doversene occupare. Egli si rifugia in una casa piena di persone che festeggiano, ma viene cacciato con la magra elemosina di una moneta che gli cade di mano perché ha le dita congelate. Si rincuora osservando una vetrina piena di giocattoli ma viene colpito e inseguito da un ragazzaccio. Scappa e si nasconde dietro una catasta di legna. Dopo un po’ di tempo finalmente non ha più freddo e sente una voce misteriosa che gli dice: «Vieni alla mia festa di Natale, bambino». Così si ritrova in un luogo caldo, luminoso e pieno di bambini: ad accoglierlo c’è la madre sorridente. L’indomani, dietro la legna, i proprietari trovano il cadavere del bambino.

Al fatto di cronaca lo scrittore fa poi seguire un racconto. Alla vigilia di Natale, in un gelido scantinato, un bambino di sei anni, infreddolito e affamato, cerca di svegliare invano la madre. Allora esce per le strade innevate di Pietroburgo con indosso pochi stracci: chi lo incontra finge di non vederlo per non doversene occupare. Egli si rifugia in una casa piena di persone che festeggiano, ma viene cacciato con la magra elemosina di una moneta che gli cade di mano perché ha le dita congelate. Si rincuora osservando una vetrina piena di giocattoli ma viene colpito e inseguito da un ragazzaccio. Scappa e si nasconde dietro una catasta di legna. Dopo un po’ di tempo finalmente non ha più freddo e sente una voce misteriosa che gli dice: «Vieni alla mia festa di Natale, bambino». Così si ritrova in un luogo caldo, luminoso e pieno di bambini: ad accoglierlo c’è la madre sorridente. L’indomani, dietro la legna, i proprietari trovano il cadavere del bambino.Finisce così il racconto Il bambino alla festa di Natale da Gesù, e la festa in cui il piccolo si ritrova è l’eternità. Dostoevskij dice di essersi ispirato a un fatto vero ma riguardo al finale aggiunge: «Quanto alla festa di Gesù poteva questo avvenire o no? Proprio per questo sono un romanziere, per inventare». Il racconto del bambino è la chiave per comprendere a cosa non credono più gli artisti della festa: in Dio e nel suo manifestarsi.

Lo scrittore era convinto che quella di Cristo fosse una storia che si ripete in tutte le vite umane, infatti in ogni suo capolavoro mette in scena un passo evangelico che ne è la chiave di lettura: senza Lazzaro non si comprende Delitto e Castigo, senza le nozze di Cana I Karamazov, senza l’indemoniato liberato I demoni... Ne era convinto perché aveva sperimentato più volte l’intervento di Dio nella concretezza della sua vita: la condanna a morte e la grazia all’ultimo istante; i lavori forzati in Siberia e la lettura a memoria dell’unico libro a disposizione, il Vangelo; la malattia, la crisi economica e creativa, e l’incontro salvifico con la futura moglie Anna. Per lui la presenza di Dio nella vita di ogni uomo, per quanto nascosta o rifiutata, è continua e inesauribile.

Lo scrittore era convinto che quella di Cristo fosse una storia che si ripete in tutte le vite umane, infatti in ogni suo capolavoro mette in scena un passo evangelico che ne è la chiave di lettura: senza Lazzaro non si comprende Delitto e Castigo, senza le nozze di Cana I Karamazov, senza l’indemoniato liberato I demoni... Ne era convinto perché aveva sperimentato più volte l’intervento di Dio nella concretezza della sua vita: la condanna a morte e la grazia all’ultimo istante; i lavori forzati in Siberia e la lettura a memoria dell’unico libro a disposizione, il Vangelo; la malattia, la crisi economica e creativa, e l’incontro salvifico con la futura moglie Anna. Per lui la presenza di Dio nella vita di ogni uomo, per quanto nascosta o rifiutata, è continua e inesauribile.

Il bambino dello scantinato, uno dei tanti che morivano di fame e freddo nella sua città, è infatti il Bambino di Betlemme: egli vaga con pochi stracci (le fasce) per le strade della città-mondo in cerca di uomini che vogliano accoglierlo, per loro muore (la catasta di legna) in croce, ma risorge nella festa eterna. Per Dostoevskij, Dio passa accanto a noi in infiniti modi ma soprattutto nelle creature fragili, come i bambini, dalla sofferenza dei quali era tormentato come mostrano pagine abissali dei suoi romanzi. La fragilità è la veste umana con cui Dio si fa vivo dentro e fuori di noi: non è mai un’evidenza schiacciante, ma un sussurro, un invito, un’occasione, una luce silenziosa... Non saremmo liberi se non fosse così, e chi non è libero non può amare.

Il bambino dello scantinato, uno dei tanti che morivano di fame e freddo nella sua città, è infatti il Bambino di Betlemme: egli vaga con pochi stracci (le fasce) per le strade della città-mondo in cerca di uomini che vogliano accoglierlo, per loro muore (la catasta di legna) in croce, ma risorge nella festa eterna. Per Dostoevskij, Dio passa accanto a noi in infiniti modi ma soprattutto nelle creature fragili, come i bambini, dalla sofferenza dei quali era tormentato come mostrano pagine abissali dei suoi romanzi. La fragilità è la veste umana con cui Dio si fa vivo dentro e fuori di noi: non è mai un’evidenza schiacciante, ma un sussurro, un invito, un’occasione, una luce silenziosa... Non saremmo liberi se non fosse così, e chi non è libero non può amare.Gli invitati alla festa «si divertono ma nessuno è contento» perché hanno smesso di credere al Padre che li ama senza riserve: chi non si sente amato, così com’è, fatica ad amare sé e gli altri. Lo vedo tutti i giorni: i ragazzi con genitori che li fanno sentire amati sono più sereni; affrontano la vita come un’avventura faticosa ma promettente; hanno le spalle e il cuore coperti. Dostoevskij crede fermamente che Dio passa vicino a ognuno di noi in vesti non appariscenti, chiedendoci di collaborare con lui. Vi auguro di riconoscerlo, cari lettori, con le parole che Dostoevskij scrisse a un uomo incerto se assistere o meno una donna colpevole di infanticidio: «Non fatevi sfuggire il momento in cui il Signore fa la sua mossa». Così il Natale accadrà in e attraverso di noi. Auguri!

Sul tema, nel sito, si cfr.:

UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone". "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. "La meditazione" di Marianne Williamson, nel discorso di insediamento (1994), con approfondimenti.

GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"

Federico La Sala

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA --- Il Papa convoca a Roma per il 14 maggio 2020 personalità di tutto il mondo insieme ai giovani per una serie di iniziative, dibattiti, tavole rotonde per una "società più accogliente".12 settembre 2019, di Federico La Sala

Messaggio.

Umanità più fraterna, il Papa invita i Grandi per un nuovo patto educativo *

L’appuntamento il 20 maggio nell’Aula Paolo VI per una "società più accogliente". L’annuncio della Congregazione per l’educazione cattolica. Francesco: dialoghiamo su come costruire il futuro

Il Papa convoca a Roma per il 14 maggio 2020 personalità di tutto il mondo insieme ai giovani per una serie di iniziative, dibattiti, tavole rotonde per una "società più accogliente". La Congregazione per l’Educazione Cattolica spiega il motivo di questo evento mondiale che si svolgerà in Vaticano nell’Aula Paolo VI: "Sono invitate a prendere parte all’iniziativa proposta le personalità più significative del mondo politico, culturale e religioso, ed in particolare i giovani ai quali appartiene il futuro. L’obiettivo è di suscitare una presa di coscienza e un’ondata di responsabilità per il bene comune dell’umanità, partendo dai giovani e raggiungendo tutti gli uomini di buona volontà".

"L’iniziativa - spiega ancora la Congregazione per l’Educazione Cattolica in una nota - è la risposta ad una richiesta. In occasione di incontri con alcune personalità di varie culture e appartenenze religiose è stata manifestata la precisa volontà di realizzare una iniziativa speciale con il Santo Padre, considerato una delle più influenti personalità a livello mondiale e, tra i temi più rilevanti, è stato da subito individuato quello del Patto educativo, richiamato più volte dal Papa nei suoi documenti e discorsi. Il quinto anniversario dell’enciclica Laudato sì, con il richiamo all’ecologia integrale e culturale, si offre come piattaforma ideale per tale evento".

In un messaggio il Pontefice rinnova "l’invito a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente". Ricorda ancora Bergoglio che "in un percorso di ecologia integrale, viene messo al centro il valore proprio di ogni creatura, in relazione con le persone e con la realtà che la circonda, e si propone uno stile di vita che respinga la cultura dello scarto. Un altro passo è il coraggio di investire le migliori energie con creatività e responsabilità".

Sul tema, bel sito, si cfr.:

- Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.

"AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede

GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"

Federico La Sala

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. - Non volevo essere presidente (di Nelson Mandela)20 febbraio 2018, di Federico La Sala

Nelson Mandela

Non volevo essere presidente

Gli appunti che compongono l’ultima parte dell’autobiografia, adesso in uscita in Italia, svelano il lato inedito del leader sudafricano E il suo scetticismo alla vigilia dell’elezione che gli avrebbe cambiato la vita

di Nelson Mandela (la Repubblica, 20.02.2018)

La carica di primo presidente democraticamente eletto nella storia della Repubblica del Sudafrica mi fu praticamente imposta contro la mia volontà.

Quando la data delle elezioni generali era ormai vicina, tre leader dell’Anc mi comunicarono di aver condotto ampie consultazioni all’interno dell’organizzazione e che la decisione unanime era stata che, nel caso in cui avessimo vinto le elezioni, io sarei dovuto essere presidente.

Questo, mi dissero, era ciò che avrebbero proposto al primo incontro del nostro comitato direttivo parlamentare.

Io mi dissi contrario a quella decisione, per il fatto che quell’anno avrei compiuto settantasei anni e che sarebbe stato ben più saggio trovare un candidato più giovane, uomo o donna che fosse, che avesse vissuto fuori di prigione, incontrato capi di Stato e di governo, preso parte a incontri di organizzazioni locali e mondiali, qualcuno addentro agli ultimi eventi nazionali e internazionali e che fosse in grado, per quanto possibile, di prevedere il corso futuro di tali eventi.

Dissi che avevo sempre ammirato quegli uomini e quelle donne che avevano posto le proprie doti al servizio della comunità, e che si erano guadagnati rispetto e ammirazione in virtù dei loro sforzi e sacrifici, anche se non svolgevano alcuna funzione all’interno del governo o della società.

La combinazione di talento e umiltà, la capacità di essere a proprio agio con i poveri cosi come con i ricchi, con i deboli e i potenti, con la gente comune e i reali, con i giovani e i vecchi - gli uomini e le donne dotati di una sintonia con la gente, a prescindere dalla loro razza e provenienza, sono oggetto di ammirazione da tutto il genere umano in ogni parte del mondo.

L’Anc è sempre stato pieno di uomini e donne di talento, che hanno preferito rimanere nelle retrovie destinando giovani promettenti a posizioni di prestigio e di responsabilità, al fine di metterli di fronte ai principi basilari e ai problemi della leadership sin dagli inizi della loro carriera politica, e anche al modo in cui gestire tali problemi.

Il leader ha sempre suscitato un’impressione formidabile su molti di noi. Il compagno Walter Sisulu è un uomo del genere; e questo spiega perché egli ci abbia sempre sovrastati, indipendentemente dalle funzioni che ricoprivamo nel movimento o nel governo.

Insistetti con quei tre leader che avrei preferito dare il mio contributo senza assumere alcun ruolo nel movimento o nel governo. Ma uno di essi mi mise al tappeto. Mi ricordo che avevo sempre perorato la crucialità della leadership collettiva, e che finché avessimo tenuto fede scrupolosamente a un simile principio non avremmo mai sbagliato.

Senza mezzi termini, mi chiese se non stessi ripudiando ciò che predicavo da anni. Sebbene tale principio non fosse mai stato inteso a escludere la strenua difesa di ciò in cui si crede, decisi di accettare la loro proposta. In ogni caso, misi in chiaro che avrei svolto un solo mandato.

La mia dichiarazione sembrò coglierli di sorpresa - risposero che avrei dovuto lasciarlo decidere all’organizzazione -, ma io non volevo che vi fossero ambiguità in merito.

Poco dopo la nomina a presidente, annunciai pubblicamente che avrei svolto un unico mandato e che non avrei cercato di essere rieletto.

Agli incontri dell’Anc rimarcavo spesso che non volevo compagni deboli, burattini che accettavano supinamente tutto quello che dicevo solo perché ero il presidente dell’organizzazione. Auspicavo un rapporto sano in cui potessimo discutere delle questioni non come servo e padrone, ma da pari a pari, in cui ogni compagno potesse esprimere le proprie opinioni liberamente e in modo franco, senza timore di essere angariato ed emarginato.

Per esempio, una delle mie proposte che aveva suscitato molta rabbia e clamore era stata l’abbassamento dell’età per votare a quattordici anni, una misura che era già stata adottata da vari paesi nel resto del mondo. Questo perché, in quei paesi, i giovani all’incirca di quell’età erano impegnati in prima linea nelle lotte rivoluzionarie. Era stato proprio il loro contributo a indurre i governi vittoriosi a premiarli concedendo loro il diritto di voto.

La mia proposta incontrò un’opposizione talmente violenta e schiacciante da parte del Comitato esecutivo nazionale, che fui costretto a battere in ritirata.

Il quotidiano The Sowetan caricaturò la vicenda pubblicando una vignetta con un neonato con il pannolino intento a votare. Fu uno dei modi più vividi con cui venne messa in ridicolo la mia idea. Non ebbi più il coraggio di insistere ulteriormente. Ci sono stati, tuttavia, dei casi in cui non mi sono sentito vincolato dal principio della leadership collettiva.

Per esempio, quando respinsi senza esitazione la decisione di una conferenza programmatica in base alla quale il governo avrebbe dovuto essere nominato dalla conferenza stessa. Inoltre, rifiutai la prima rosa di negoziatori con il regime dell’apartheid fornita dall’Anc, che ci fu consegnata dalla leadership a Lusaka.

Degli undici nomi presenti, otto appartenevano a un unico gruppo etnico composto di neri e non c’era una sola donna.

Ricapitolando, il principio della leadership collettiva, di lavoro di squadra, non è uno strumento rigido e dogmatico da applicare meccanicamente senza tenere conto delle circostanze. Deve essere sempre esaminato alla luce delle condizioni predominanti.

In qualità di presidente dell’Anc e del paese, esortavo i membri dell’organizzazione, del governo e i parlamentari a parlare senza remore agli incontri dell’Anc e del governo. Ma immancabilmente li avvisavo che essere schietti non significava affatto essere disfattisti o negativi. Non ci si dovrebbe mai dimenticare che lo scopo principale di un dibattito, interno ed esterno all’organizzazione, negli incontri politici, in Parlamento e negli altri organi governativi e quello di uscirne - per quanto forti possano essere le nostre divergenze - più coesi e uniti e più fiduciosi di prima.

Eliminare le differenze e i sospetti reciproci all’interno dell’organizzazione dovrebbe essere sempre il nostro principio guida. Tutto questo risulta relativamente semplice quando cerchiamo, nei limiti delle nostre capacita, di non mettere mai in dubbio l’integrità di un compagno o di un membro di un’altra organizzazione politica che esprime un punto di vista diverso dal nostro.

Nel corso della mia carriera politica mi sono reso conto che in ogni comunità - africana, meticcia, indiana e dei bianchi - e in tutte le organizzazioni politiche senza alcuna eccezione, ci sono uomini e donne perbene che desiderano ardentemente vivere la propria vita, che anelano alla pace e alla stabilità, che vogliono un reddito dignitoso, abitazioni decenti e vogliono mandare i propri figli nelle scuole migliori, persone che rispettano il tessuto sociale e che vogliono preservarlo.

I leader capaci sanno perfettamente che eliminare le tensioni sociali, di qualunque natura esse siano, pone in primo piano i pensatori più creativi generando un ambiente ideale affinché uomini e donne lungimiranti possano influenzare la società. Al contrario, gli estremisti prosperano in un clima di tensioni e di diffidenza reciproca. Il pensiero lucido e la buona pianificazione non sono mai stati la loro arma.

- © 2017 by Nelson R. Mandela and the Nelson Mandela Foundation © Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano. Published by Arrangement with Agenzia Letteraria Santachiara

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA - E il Sole disse al vento: chi di noi è più forte? (di Martha C. Nussbaum)24 settembre 2017, di Federico La Sala

Nelson Mandela

- Lettere dalla prigione: politica e saggezza. «Chi è benevolo non è portato alla vendetta, ma alla comprensione», scriveva Aristotele. E molti secoli dopo (1942) Gandhi: «Dobbiamo guardare in faccia il mondo con calma e occhi aperti, anche se gli occhi del mondo oggi sono iniettati di sangue». Per Martha C. Nussbaum, di cui sta per uscire per il Mulino Rabbia e perdono. La generosità come giustizia (pagg. 410, € 28), è una caratteristica dei grandi uomini quella di aver saputo reagire alle ingiustizie e alla violenza del mondo evitando l’odio, la rabbia, la vendetta, nella consapevolezza della loro inutilità. Il nostro vivere comune, e le istituzioni che lo informano, hanno bisogno di uno spirito di riconciliaizone e di una saggia ridefinizione di concetti come perdono, punizione, giustizia.

Il che non significa che le ingiustizie non debbano essere contrastate. Anzi. Un’azione strategica e coraggiosa però «richiede intelligenza, autocontrollo, e generosità, una paziente e indefessa disposizione d’animo a vedere e cercare il bene più che a fissarsi ossessivamente sul male». All’analisi filosofica, Nussbaum unisce esempi concreti, come quello che vede protagonista, nello stralcio che qui proponiamo, il leader sudafricano Nelson Mandela.

Il che non significa che le ingiustizie non debbano essere contrastate. Anzi. Un’azione strategica e coraggiosa però «richiede intelligenza, autocontrollo, e generosità, una paziente e indefessa disposizione d’animo a vedere e cercare il bene più che a fissarsi ossessivamente sul male». All’analisi filosofica, Nussbaum unisce esempi concreti, come quello che vede protagonista, nello stralcio che qui proponiamo, il leader sudafricano Nelson Mandela.

Le sue 250 Lettere dalla prigione, ora inedite, verranno pubblicate dal Saggiatore, che ne ha acquisito i diritti per l’edizione che uscirà in tutto il mondo nel luglio del 2018, in occasione del centenario della nascita. In molte di esse appare chiaro ciò che sostiene Nussbaum: quanto il temperamento del leader si sia costantemente ritemprato anche grazie alla lettura del filosofo-imperatore Marco Aurelio. (Ar.M.)

Le sue 250 Lettere dalla prigione, ora inedite, verranno pubblicate dal Saggiatore, che ne ha acquisito i diritti per l’edizione che uscirà in tutto il mondo nel luglio del 2018, in occasione del centenario della nascita. In molte di esse appare chiaro ciò che sostiene Nussbaum: quanto il temperamento del leader si sia costantemente ritemprato anche grazie alla lettura del filosofo-imperatore Marco Aurelio. (Ar.M.)

E il Sole disse al vento: chi di noi è più forte?

In un breve apologo che risponde a questa domanda si riassume la leadership per Mandela: un addestramento virtuoso e paziente contro le tentazioni della rabbia e della vendetta

di Martha C. Nussbaum (Il Sole-24 Ore, 24.09.2017)

Negli scritti di Mandela non troviamo una teoria sistematica della non-rabbia, ma un’autoconsapevolezza umana di notevole profondità. (...) La rabbia porta a due strade, ciascuna delle quali racchiude un errore poco attraente. Il desiderio della rabbia che il male si ritorca sul reo è inutile, giacché la ritorsione non restituisce nulla a ciò che di buono è stato danneggiato; oppure, la rabbia rimane centrata sullo status relativo, nel qual caso può anche conseguire il suo scopo (relativa umiliazione), ma lo scopo stesso è del tutto indegno. Dimostrerò che Mandela arriva istintivamente alla stessa conclusione, in un modo condizionato dal suo lungo periodo di introspezione, che prevedeva l’esame di coscienza quotidiano, durante ventisette anni di prigione, un tempo che egli definisce estremamente produttivo per meditare sulla rabbia.

Che cosa conclude Mandela, nelle lunghe ore di quelle che egli chiama «conversazioni con me stesso», alludendo ai Pensieri di Marco Aurelio, un testo che fu portato a Robben Island quasi certamente da Ahmed Kathrada, e letto anche da altri prigionieri? Anzitutto, egli riconosce che l’ossessione per lo status è indegna, e così si rifiuta di seguire quella strada (forse le sue origini regali lo aiutarono, alleviando l’angoscia). Non si preoccupò mai se una particolare funzione o attività fosse “indegna” di lui. Attraverso l’introspezione, sfrondò dalle sue reazioni ogni accenno all’ansia per lo status, come se fosse la cosa più naturale e giustificabile. Così, quando a un nuovo arrivato a Robben Island fu chiesto di svuotare il bugliolo di un altro carcerato che era partito per Cape Town alle 5 del mattino, prima dell’ora della pulizia dei buglioli, egli obiettò dicendo che lui non avrebbe mai svuotato il secchio di un altro. Mandela intervenne: «Così lo ripulii io per lui perché a me non importava; svuotavo il mio secchio tutti i giorni e non avevo problemi a svuotare anche quello di un altro» (la trascrizione riferisce che Mandela ridacchiava raccontando questa storia). (...)

Scrivendo a Winnie dal carcere, nel 1975, dice che la maggior parte della gente è disgraziatamente interessata alla “posizione sociale”: invece dovrebbe essere interessata al proprio sviluppo interiore. Mandela sapeva bene che la maggior parte della gente è molto preoccupata dallo status. La leadership, per lui, significava addestramento paziente delle capacità, proprio come si prepara un atleta, e una capacità che addestrava costantemente era proprio quella di comprendere come pensassero gli altri. Perciò comprendeva che per disarmare la resistenza bisognava prima disarmare l’ansia, e che questo non sarebbe mai riuscito con manifestazioni di rabbia o rancore, ma solo con la gentilezza e il rispetto per la dignità altrui. Il segreto delle buone relazioni con le guardie - spesso inquinate dagli attriti di classe - era «il rispetto, il semplice rispetto».

Quando il suo avvocato giunse a Robben Island, durante il primo anno di permanenza, Mandela volle presentarlo alle guardie: «George, scusami, non ti ho presentato la mia guardia d’onore». Poi presentò ciascun agente per nome. L’avvocato ricorda che «le guardie erano così colpite che si comportarono davvero come una guardia d’onore, e ciascuno di loro mi strinse rispettosamente la mano». Una delle guardie gli disse che le guardie nemmeno si parlavano fra di loro perché «detestavano quello che erano».

La reazione di Mandela fu di chiedere all’uomo la sua storia: egli era cresciuto in un orfanotrofio, senza mai conoscere i genitori. Mandela conclude: «Il fatto di non avere i genitori, nessun affetto, da lì veniva l’acredine nei miei confronti. Io lo rispettavo molto perché si era fatto da sé. Era indipendente e studiava». Quindi non solo la strada della rabbia motivata dalla condizione sociale era accuratamente evitata da Mandela, ma egli la comprendeva negli altri con empatia e quindi riusciva a scalzarla abilmente.

Per quanto riguarda il desiderio di restituzione, anche questo Mandela lo capiva benissimo e lo provò nella sua vita. Egli richiama alcuni incidenti che lo resero furioso. «Quell’ingiustizia mi bruciava», dice di un caso alla scuola di Fort Hare . Inoltre, la rabbia non solo era sempre in agguato, ma fu anche a un certo punto la spinta cruciale per darsi alla politica: «Non ho avuto una folgorazione, una rivelazione improvvisa, un momento della verità; è stato il lento accumularsi di una miriade di offese, di una miriade di indegnità, di una miriade di momenti dimenticati a far scaturire in me la rabbia, la ribellione, il desiderio di combattere il sistema che imprigionava il mio popolo. Non c’è stato un momento particolare in cui abbia detto: da qui in avanti mi consacrerò alla liberazione del mio popolo; invece, mi sono semplicemente ritrovato a farlo, e non potevo fare altrimenti».

Ma riconobbe che la vendetta semplicemente non porta da nessuna parte. La rabbia è umana, e possiamo capire perché l’ingiustizia ne produca tanta, ma se riflettiamo sulla mera futilità del desiderio di restituzione, e se davvero vogliamo il bene per noi stessi e per gli altri, ci accorgiamo subito che la non-rabbia e una disposizione generosa sono ben più utili. (...)

Mandela non era un santo, e la sua tendenza alla rabbia fu un problema costante contro cui dovette lottare. Come lui stesso testimonia, gran parte della sua meditazione introspettiva in carcere riguardò la sua tendenza alla rabbia sotto forma di desiderio di restituzione. Così in un’occasione concluse di aver risposto troppo bruscamente a una delle guardie, e se ne scusò.

La scelta di organizzare le sue conversazioni in modo analogo ai Pensieri di Marco Aurelio dimostra una volontà di autocontrollo che può derivare direttamente da fonti stoiche, sebbene le sue idee abbiano uno stretto rapporto anche con il concetto africano di ubuntu. (...) Egli richiama ripetutamente l’attenzione sull’importanza dell’introspezione sistematica. In una lettera dalla prigione a Winnie, anche lei in prigione, nel 1975, egli scrive, incoraggiandola ad adottare la stessa disciplina meditativa: «La cella è un luogo ideale per imparare a conoscersi, per esplorare realisticamente e con regolarità i propri processi mentali ed emotivi».

Si noti che anche nelle iniziali esperienze di rabbia, che Mandela identifica come formative, predomina l’orientamento al futuro. (...) In generale Mandela non sembra avere mai pensato che far soffrire i sudafricani bianchi o infliggere loro qualche forma di vendetta fosse minimamente utile. Il suo obiettivo era di cambiare il sistema: un obiettivo che avrebbe richiesto la collaborazione dei bianchi, perché senza il loro supporto sarebbe risultato altamente instabile e continuamente minacciato. (...)

Gli atteggiamenti non retributivi, secondo Mandela, sono decisivi in particolare per colui che ha la responsabilità di una nazione. Un leader responsabile deve essere pragmatico, e la rabbia è incompatibile con un pragmatismo orientato al futuro. Intralcia e basta. Un buon leader deve andare verso la transizione più in fretta possibile, e forse per la maggior parte della sua vita deve fare questo, esprimendo e anche provando rabbia di transizione e delusione, ma lasciandosi alle spalle la rabbia vera e propria.

Un buon riassunto del metodo di Mandela si trova in una piccola parabola che egli raccontò a Richard Stengel, e che già in precedenza aveva usato con i suoi seguaci: «Ho raccontato di una discussione fra il sole e il vento, di quando il sole disse al vento: “Io sono più forte di te” e insieme decisero di mettersi alla prova con un viaggiatore... una persona avvolta in una coperta. Il più forte sarebbe stato chi fra loro fosse riuscito a togliergliela. Così il vento iniziò a soffiare e più soffiava, più l’uomo si teneva stretta la coperta. Allora il vento continuò a soffiare e soffiare, ma l’uomo non voleva saperne di mollare la coperta, anzi, come dicevo, più il vento soffiava e più se la teneva stretta intorno al corpo. Alla fine il vento rinunciò. Venne quindi il turno del sole, che iniziò a splendere, dapprima piano e poi inviando raggi sempre più caldi... fino a quando l’uomo cominciò a pensare che in effetti la coperta non gli serviva più, perché faceva già abbastanza caldo. Così la allentò un po’, ma i raggi del sole si facevano sempre più intensi, tanto che a un certo punto il viaggiatore si sbarazzò della coperta. Ecco, questa è la parabola: con la pace è possibile fare cambiare idea anche alle persone più determinate, più votate alla violenza, ed è questo il metodo che dovremmo adottare».

È significativo che Mandela imposti tutta la questione in termini pragmatici, come un problema di far fare all’altro ciò che tu vorresti. Poi egli dimostra che questo compito è molto più agevole se si convince l’altro a lavorare con te anziché contro di te. I progressi sono impediti dalla diffidenza dell’altro, dalla sua paranoia difensiva. La rabbia non può far nulla per migliorare le cose: può solo aumentare l’ansia e la paranoia dell’altro. Un metodo affabile e gentile, invece, riesce gradualmente a indebolire le diffidenze fino a superare del tutto l’idea di rimanere sulla difensiva.

Mandela, naturalmente, non era né ingenuo né tanto ideologico da rifiutare la realtà: così non troveremo mai in lui proposte come quella di rinunciare alla resistenza armata contro Hitler o di cercare di conquistarlo con il fascino e la discrezione. La parabola è proposta in un contesto particolare, quello della fine di una lotta di emancipazione a volte violenta, con molti dall’altra parte che erano comunque patrioti genuini, desiderosi del bene futuro della nazione. Fin dall’inizio della sua carriera, egli aveva insistito che la non-violenza andasse usata solo strategicamente. Ma anche dietro al ricorso strategico alla violenza c’era sempre una visione transizionale del popolo, centrata non sulla vendetta ma sulla costruzione di un futuro condiviso.

Quindi Mandela ha una risposta pronta all’oppositore immaginario favorevole alla mentalità della restituzione, come alternativa appropriata alla non-rabbia. Il fatto è che la restituzione non porta nulla di buono. Un tale modo di rapportarsi agli avversari avrebbe rallentato la causa per cui stava combattendo. Egli accetta la critica che il suo modo di vedere gli avversari sia solo un’opzione, non dettata dalla moralità: così dicendo, avanza una motivazione più debole della mia. La sua replica è che il suo metodo funziona. (...)

Per Mandela, rabbia e risentimento semplicemente non sono consoni a un leader, perché la funzione del leader è di fare le cose, e il metodo generoso e collaborativo permette di riuscirci. Suggeriva di fare così anche ai suoi alleati e seguaci. Quando un gruppo di prigionieri del movimento Black Consciousness giunse a Robben Island determinato a continuare la resistenza con attacchi alle guardie, egli li convinse pazientemente e gradualmente che la militanza può essere manifestata anche, e più proficuamente, con strategie non rabbiose.

Molto più tardi, nei primi tempi della nazione, dopo l’omicidio del leader nero Chris Hani per mano di un bianco, ci fu davvero il pericolo che il desiderio di vendetta compromettesse l’unità. Mandela apparve in televisione esprimendo profondo dolore ma esortando alla calma con tono paterno, in modo che il popolo percepisse: «Se neppure “il padre” chiedeva vendetta, chi altro aveva diritto di reclamarla?» . Egli cercò poi di convogliare i sentimenti osservando che l’assassino era uno straniero e che una donna afrikaner si era comportata eroicamente, annotando la targa del killer e permettendo così alla polizia di rintracciarlo. Disse: «Questo è un momento decisivo per tutti noi [...] Dobbiamo usare il dolore, il lutto e l’indignazione per proseguire il cammino verso quella che è l’unica soluzione durevole per il Paese, cioè un governo eletto dal popolo [...] rimanendo una forza disciplinata per la pace». Non sarebbe facile trovare un esempio più commovente della transizione, giacché Mandela aveva amato Hani come un figlio ed evidentemente stava provando un profondo dolore per la sua morte.

- Lettere dalla prigione: politica e saggezza. «Chi è benevolo non è portato alla vendetta, ma alla comprensione», scriveva Aristotele. E molti secoli dopo (1942) Gandhi: «Dobbiamo guardare in faccia il mondo con calma e occhi aperti, anche se gli occhi del mondo oggi sono iniettati di sangue». Per Martha C. Nussbaum, di cui sta per uscire per il Mulino Rabbia e perdono. La generosità come giustizia (pagg. 410, € 28), è una caratteristica dei grandi uomini quella di aver saputo reagire alle ingiustizie e alla violenza del mondo evitando l’odio, la rabbia, la vendetta, nella consapevolezza della loro inutilità. Il nostro vivere comune, e le istituzioni che lo informano, hanno bisogno di uno spirito di riconciliaizone e di una saggia ridefinizione di concetti come perdono, punizione, giustizia.

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA --- E LA LEZIONE DI JOYCE. L’URLO DI "FINNEGANS": "WAKE"!29 luglio 2017, di Federico La Sala

UNA LEZIONE DI JOYCE ... *

L’URLO ("HOWL") DI FINNEGANS: "WAKE", "SVEGLIARSI"!

DOMANDE, SAPERE, E POTERE (TEOLOGICO POLITICO PEDAGOGICO E SESSUALE): ...

“FAQ”, “FAKE”, “FUCK”: ATTENZIONE A QUESTE TRE PAROLE ormai di uso comune. Facendo interagire la loro scrittura, la loro pronuncia, e i loro significati, viene alla luce un prezioso invito ad “avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza” (Kant) e a porre “domande su tutto!” (Confucio).

Alle "domande poste frequentemente" (“Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ - pronuncia, in inglese: “F”, “A”, “Q”), CHI risponde (?!), se SA, dà le risposte che sa (fa il suo dovere, e si ferma!), ma, se NON sa e pretende di sapere (come spesso accade - in un abuso di autorità permanente e, ovviamente, di non rispetto di CHI pone le domande), dà solo risposte “false e bugiarde” (FAKE - parola inglese, pronuncia “feik”, che sta a significare "falso", "contraffatto", "alterato". Nel gergo di internet, un fake è un utente che falsifica in modo significativo la propria identità), che cercano solo di ingannare, fregare, fottere in tutti i sensi ( FUCK - parola inglese, pronuncia “fak” - "fach", " faq!": come interiezione equivale all’italiano - cazzo!, come sostantivo: scopata, come verbo: scopare, fottere!).

Non è meglio sapere CHI siamo e cercare di uscire dalla caverna - con Polifemo, Ulisse e compagni (come con il Minotauro, Teseo e Arianna) - senza "fottere" Nessuno e senza mandare Nessuno a farsi “fottere”! O no? La tragedia è finita da tempo!

Federico La Sala

*

A) James Joyce, Finnegans Wake (Libro Primo V-VIII, Oscar Mondadori, Milano 2001, pp. 195-195 bis):

"He lifts the lifewand and the dumb speak

Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq"

Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq""Egli brandisce la bacchetta della vita e i muti parlano

Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq" *

Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq" *- vale a dire (fls):

Quoì-quoì-quoì-quoì-quoì-quoì-quoì...

Quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà...

Quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà...B) Gesù - nel messaggio evangelico, cfr. Marco 7, 31-37:

Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.

Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.

E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano.

E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano.

E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».

E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».

E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.

E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».C) KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").

D) A SCUOLA CON JOYCE. LEGGERE E RILEGGERE FINNEGANS WAKE.

E) "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO.

Federico La Sala

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA -- ITALIA. Appello di Alex Zanotelli ai giornalisti: «Rompiamo il silenzio sull’Africa».28 luglio 2017, di Federico La Sala

Appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti: «Rompiamo il silenzio sull’Africa»

Rilanciamo l’appello che il missionario Comboniano, direttore della rivista Mosaico di Pace, rivolge alla stampa italiana. «Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo», scrive.

di Alex Zanotelli*

Scusatemi se mi rivolgo a voi in questa torrida estate, ma è la crescente sofferenza dei più poveri ed emarginati che mi spinge a farlo. Per questo come missionario uso la penna (anch’io appartengo alla vostra categoria) per far sentire il loro grido, un grido che trova sempre meno spazio nei mass-media italiani. Trovo infatti la maggior parte dei nostri media, sia cartacei che televisivi, così provinciali, così superficiali, così ben integrati nel mercato globale.

So che i mass-media , purtroppo, sono nelle mani dei potenti gruppi economico-finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che vorrebbe. Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo.

Mi appello a voi giornalisti/e perché abbiate il coraggio di rompere l’omertà del silenzio mediatico che grava soprattutto sull’Africa. (Sono poche purtroppo le eccezioni in questo campo!)

È inaccettabile per me il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan (il più giovane stato dell’Africa) ingarbugliato in una paurosa guerra civile che ha già causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga.

È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in guerra contro il popolo sui monti del Kordofan, i Nuba, il popolo martire dell’Africa e contro le etnie del Darfur.

È inaccettabile il silenzio sulla Somalia in guerra civile da oltre trent’anni con milioni di rifugiati interni ed esterni.

È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea, retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso l’Europa.

È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una guerra civile che non sembra finire mai.

È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione della zona saheliana dal Ciad al Mali dove i potenti gruppi jihadisti potrebbero costituirsi in un nuovo Califfato dell’Africa nera. È inaccettabile il silenzio sulla situazione caotica in Libia dov’è in atto uno scontro di tutti contro tutti, causato da quella nostra maledetta guerra contro Gheddafi.

È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore dell’Africa , soprattutto in Congo, da dove arrivano i nostri minerali più preziosi.

È inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia, Somalia , Sud Sudan, nord del Kenya e attorno al Lago Ciad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 anni secondo l’ONU.

È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti climatici in Africa che rischia a fine secolo di avere tre quarti del suo territorio non abitabile.

È inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e leggere a questi paesi che non fanno che incrementare guerre sempre più feroci da cui sono costretti a fuggire milioni di profughi. (Lo scorso anno l’Italia ha esportato armi per un valore di 14 miliardi di euro!).

Non conoscendo tutto questo è chiaro che il popolo italiano non può capire perché così tanta gente stia fuggendo dalle loro terre rischiando la propria vita per arrivare da noi.

Questo crea la paranoia dell’“invasione”, furbescamente alimentata anche da partiti xenofobi. Questo forza i governi europei a tentare di bloccare i migranti provenienti dal continente nero con l’Africa Compact , contratti fatti con i governi africani per bloccare i migranti.

Ma i disperati della storia nessuno li fermerà.

Questa non è una questione emergenziale, ma strutturale al sistema economico-finanziario. L’ONU si aspetta già entro il 2050 circa cinquanta milioni di profughi climatici solo dall’Africa. Ed ora i nostri politici gridano: «Aiutiamoli a casa loro», dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo con una politica economica che va a beneficio delle nostre banche e delle nostre imprese, dall’ENI a Finmeccanica.

E così ci troviamo con un Mare Nostrum che è diventato Cimiterium Nostrum dove sono naufragati decine di migliaia di profughi e con loro sta naufragando anche l’Europa come patria dei diritti. Davanti a tutto questo non possiamo rimane in silenzio. (I nostri nipoti non diranno forse quello che noi oggi diciamo dei nazisti?).

Per questo vi prego di rompere questo silenzio-stampa sull’Africa, forzando i vostri media a parlarne. Per realizzare questo, non sarebbe possibile una lettera firmata da migliaia di voi da inviare alla Commissione di Sorveglianza della RAI e alla grandi testate nazionali? E se fosse proprio la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) a fare questo gesto? Non potrebbe essere questo un’Africa Compact giornalistico, molto più utile al Continente che non i vari Trattati firmati dai governi per bloccare i migranti? Non possiamo rimanere in silenzio davanti a un’altra Shoah che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Diamoci tutti/e da fare perché si rompa questo maledetto silenzio sull’Africa.

*Alex Zanotelli è missionario italiano della comunità dei Comboniani, profondo conoscitore dell’Africa e direttore della rivista Mosaico di Pace.

* FONTE: FNSI, 18.07.2017

-

> "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. -- LA FILOSOFIA DELLA STORIA DI MICHEL SERRES. INIZIA L’ERA DOLCE DELL’UMANITÀ.26 luglio 2017, di Federico La Sala

DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Ripartire dal nostro presente storico, a ri-attivare l’umana (di tutti e di tutte!!!) capacità di "gettare ponti" e a riprendere il cammino "eu-ropeuo" .... *

“È cominciata l’era dolce dell’umanità!”

di Francesco Bellusci ("doppiozero", 26 luglio 2017)