MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa di Francesco Tomatis - a cura di Federico La Sala

- Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione è stata colta alla sprovvista. Non si perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. Con queste spiegazioni l’enigma non viene risolto, ma soltanto formulato in modo diverso. Rimane da spiegare come una nazione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza (K. Marx,Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1852).

- "DIARIO MINIMO" (Eco, 1963) DELLA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO"(Hegel, 1807): «Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti.» (Umberto Eco, "Fenomenologia di Mike Bongiorno", 1961).

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

INCHIESTA

Ormai non ci sono più le «scuole» di una volta, il pensiero oggi è meno che «debole». Però domina le piazze dei festival: chiacchiera o socratica maieutica per nuovi discepoli ammaestrati sotto l’albero?

Ormai non ci sono più le «scuole» di una volta, il pensiero oggi è meno che «debole». Però domina le piazze dei festival: chiacchiera o socratica maieutica per nuovi discepoli ammaestrati sotto l’albero?

Analitici, tragicisti, trascendentali, apofatici e persino copisti. Eccovi la mappa sfiziosa dei nostri «maîtres à penser»

Analitici, tragicisti, trascendentali, apofatici e persino copisti. Eccovi la mappa sfiziosa dei nostri «maîtres à penser»

AAA: Italia, cercansi

di Francesco Tomatis (Avvenire, 21.09.2008).

Un tempo c’erano le scuole filosofiche. Non mi riferisco a Pitagora e alla scuola che formò attorno a sé a Crotone già nel VI secolo a. C., né all’Accademia fondata da Platone ad Atene nel IV secolo a. C., né alle tante altre diffuse in Grecia ma non solo, prima che in età medievale si formassero le università. Sino a circa trent’anni fa, in Italia, si potevano individuare diverse scuole filosofiche, localizzandone le sedi in svariate università del Paese, con relativi capiscuola, ma soprattutto caratterizzate da tradizioni di pensiero ben consolidate e delineabili.

Oggi non è più così. Non è colpa dei festival filosofici, ultimamente molto alla moda, da quello modenese, ideato dalla Fondazione San Carlo e Remo Bodei, al più recente romano, coordinato da Giacomo Marramao, che effettivamente possono dare al pubblico l’impressione di potersi accostare alle questioni filosofiche in atteggiamento spettacolare, senza troppo studio.

Un po’ per la moltiplicazione dei filosofi, o dei presunti tali, con conseguente impoverimento della riflessione teoretica e prevalere di quella storiografica, un po’ per la naturale tendenza alla ricerca e meditazione individuale, soprattutto per il livellamento delle università italiane, sta di fatto che le diverse tradizioni filosofiche, che arricchivano l’Italia facendone un unicum a livello europeo, un laboratorio sperimentale di pensiero costituito da diverse originali linee di ricerca, esse in quanto scuole, capaci di formare allievi, produrre idee e pubblicazioni, creare progettualità per l’avvenire, sono venute meno.

Va attentamente considerato un motivo di fondo che ha provocato il declino: il livellamento universitario. Del quale certamente sono anche responsabili i docenti e gli stessi studenti, sempre meno motivati e preparati nei precedenti corsi di studio frequentati. Tuttavia la maggiore e gravissima responsabilità sta nella nuova impostazione del sistema universitario, delineatasi sul finire degli anni Ottanta e poi pienamente realizzata un decennio dopo.

Fra i molti, i punti critici sono due: la separazione fra ricerca e insegnamento, apprendimento e ricerca, nonché l’omologazione dei corsi di laurea, cioè delle discipline insegnate nelle diverse università, attraverso una imposizione ministeriale di rigide griglie. Decretare elenchi di materie all’interno delle quali soltanto sia possibile delineare corsi di studio universitari impedisce di fatto un pluralismo fra diverse tradizioni di ricerca e saperi, quando non viola la stessa libertà costituzionale di insegnamento.

Un esempio fra tutti: negli elenchi di discipline inseribili nei corsi di laurea in Filosofia non compaiono le filosofie e le culture orientali (indiane, cinesi...), quando invece campeggiano, ad esempio, la storia della medicina e la chimica. Che sia stato recepito il suggerimento di Nietzsche, di una nuova filosofia come chimica delle idee?

Ma torniamo alle scuole filosofiche e ai veri filosofi, in Italia. Dove si sono ritirati?

Prescindiamo dai decani, ormai purtroppo fuori dalle università - eppure tanto avrebbero ancora da insegnare a noi: penso a Pietro Prini, Armando Rigobello, Vittorio Mathieu, Carlo Arata. Qualche filosofo, ovviamente, frequenta ancora le università; sono tuttavia degli isolati. Facciamo dei nomi.

Vincenzo Vitiello a Salerno, grande sostenitore dello stare accanto di filosofia e teologia, praticato anche personalmente attraverso il continuo confronto con teologi come Bruno Forte e Piero Coda.

Gianni Vattimo a Torino, il più noto e letto e acclamato (persino da Fidel Castro!) dei filosofi italiani all’estero, che propone una propria lettura del tutto particolare del cristianesimo e dell’età postmoderna, nel senso di un pluralismo fondato storicamente, non assolutizzabile.

Carlo Sini a Milano, che coniugando pragmatismo, esistenzialismo e fenomenologia insiste sulla praticità dei saperi, troppo spesso trascurata attraverso false dicotomizzazioni fra teoria e prassi.

Sempre a Milano, ma alla Cattolica, Virgilio Melchiorre, che intreccia la fenomenologia invece con il tomismo, il trascendentalismo con la metafisica.

Sergio Givone a Firenze, argonauta del pensiero tragico cristiano, capace di una versatilità linguistica che dalla saggistica storiografica e aforistica lo ha portato al romanzo, pensante e sentimentale, colorito e sofferto assieme.

Dario Antiseri alla Luiss di Roma, il quale pascalianamente contempla nella propria ricerca ragioni del cuore e della fede nonché scientifiche e razionali.

Un caso del tutto unico, invece, quello di Massimo Cacciari, filosofo-doge veneziano, che è riuscito in un lampo a istituire una facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele, dove ha saputo attrarre filosofi affermati come Emanuele Severino e Giovanni Reale, ma anche più giovani come Massimo Donà. Benché i recenti piani quinquennali del ministero dell’Università mettano a rischio i corsi di laurea con pochi docenti, come spesso accade abbiano le università private, a cui vanno solo le briciole dei finanziamenti statali.

Esistono poi, sempre in ambito universitario, pochissime scuole di eccellenza o dottorati davvero originali, come la Scuola superiore di Studi umanistici di Umberto Eco a Bologna, o il dottorato creato a Salerno da Giulio d’Onofrio, in Filosofia, scienza e cultura dell’età tardo-antica, medievale e umanistica, a cui accorrono studiosi da tutta Italia e non solo, a dimostrazione che la specificità crea l’interesse, la qualità, la produttività della ricerca.

Persino le case editrici, in Italia, seguono scarsamente la saggistica filosofica. Oltre a quelle che tradizionalmente si occupano di filosofia, principalmente con edizioni di classici - Laterza e Utet -, soltanto Morcelliana, Mimesis, Il Melangolo, Bompiani e la piccolissima Il Ramo hanno intere collane dedicate ai filosofi.

Bompiani in particolare ha riconsolidato e allargato la propria originaria vocazione anche filosofica, con collane di classici con testo a fronte, dirette da Giovanni Reale, ma persino con pubblicazioni tascabili di giovani filosofi italiani, quindi secondo una linea innovativa e sperimentale.

È quindi fuori dalle università che abbiamo i veri e propri centri di ricerca filosofici, privati, con scarsissime risorse finanziarie, frutto di intelligenza e generosità di pochi illuminati. Gli unici luoghi frequentabili da parte di chi seriamente voglia farsi una formazione filosofica.

Menziono soltanto due istituzioni, quelle esclusivamente dedite a ricerche filosofiche. Il Centro Studi filosofico-religiosi ’Luigi Pareyson’ di Torino, diretto da Maurizio Pagano, che promuove ricerche, seminari, pubblicazioni nel solco della tradizione ermeneutica cristiana del grande filosofo a cui si ispira.

E l’Istituto italiano per gli Studi filosofici di Napoli, creato dall’avvocato Gerardo Marotta nel 1975, inizialmente con sede in casa propria, che diretto da Antonio Gargano propone centinaia di seminari all’anno, finanziando ricerche di giovani studiosi e pubblicazioni distribuite fra più case editrici, da Guerini e Bibliopolis a Città del Sole, Guida e altre ancora. È questa una istituzione unica in tutto il mondo, che ancora riesce a mettere in luce ciò che è essenziale alla filosofia: la libertà di ricerca, di insegnamento e di pensiero, lo studio lento, lungo e approfondito, la comunione di idee, dialogica e in contatto con la storia e le persone fra cui si viva.

In un paese in cui le biblioteche universitarie, per l’esiguità dei finanziamenti statali alla ricerca, che ci pone fra gli ultimissimi in Europa, non riescono quasi a proseguire nell’acquisto delle edizioni critiche dei principali filosofi, tanto più in quello delle letterature secondarie e delle riviste, lascia ancora una certa speranza sapere che comunque, per merito di pochi singoli, la filosofia eccelle, rispetto a ogni altra parte del mondo, ancora.

VECCHIE E NUOVE... CORRENTI

ANALITICI E PRAGMATISTI Michele Di Francesco Aldo Giorgio Gargani Pier Aldo Rovatti Carlo Sini

SEMIOLOGI E SEMIOTICI Umberto Eco Diego Marconi Mario Perniola Silvano Petrosino

ESISTENZIALISTI CRISTIANI E POST Giovanni Ferretti Salvatore Natoli Pietro Prini Gianni Vattimo

EPISTEMOLOGI E METODOLOGI Evandro Agazzi Dario Antiseri Giulio Giorello Paolo Rossi

METAFISICI E TEORETICI Carlo Arata Massimo Donà Michele Lenoci Emanuele Severino

STORICI, ETERNISTI E ASTORICI Enrico Berti Alessandro Ghisalberti Giulio d’Onofrio Giovanni Reale

PERSONALISTI E ALTEROLOGI Luigi Alici Vittorio Possenti Paola Ricci Sindoni Armando Rigobello

TECNOLOGI ED ETICOPOLITICI Roberto Esposito Adriano Fabris Salvatore Veca Carmelo Vigna

ETICOGIURIDICI E TRASCENDENTALI Francesco Botturi Francesco D’Agostino Vittorio Mathieu Virgilio Melchiorre

TRAGICISTI ED ESTETOLOGI Remo Bodei Sergio Givone Giuseppe Riconda Stefano Zecchi

ESCATOLOGISTI E TEOLOGI Massimo Cacciari Piero Coda Bruno Forte Vincenzo Vitiello

APOCALITTICI E APOFATICI Giorgio Agamben Vito Mancuso Giacomo Marramao Manlio Sgalambro

SENTIMENTALISTI E FENOMENOLOGI Angela Ales Bello Laura Boella Roberta De Monticelli Roberto Mancini

COPISTI E TUTTOLOGI Ermanno Bencivenga Luciano De Crescenzo Maurizio Ferraris Umberto Galimberti

- "DIARIO MINIMO" (Eco, 1963) DELLA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO"(Hegel, 1807): «Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti.» (Umberto Eco, "Fenomenologia di Mike Bongiorno", 1961).

LA FEDE ITALIANA E LA "COMPAGNIA DELLA CHARITA’ dei cortigiani"! Sul tema, cfr. Adriano Prosperi, "Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari", Einaudi, Torino, 1996, tutto il "Capitolo primo. La fede italiana", pp. 16-34.

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

- PIANETA TERRA TRAGEDIA E APOLLO 11. Il "nodo di Ercole", il rapporto caverna-Socrate, ancora non sciolto. Con Neil Armstrong e Buzz Aldrin "abbiamo" messo piede sulla Luna, ma sulla Terra "le regole del gioco" sono quelle di una "polis" edipica cosmoteandrica-mente organizzata.

- "Nuove battaglie. Dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna - un’immensa orribile ombra. Dio è morto: ma stando alla natura degli uomini, ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle quali si additerà la sua ombra. - E noi - noi dobbiamo vincere anche la sua ombra!" (F. Nietzsche, "La Gaia Scienza", L. III, fr. 108).

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).

UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!

UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!

UN CODICE ETICO PER LA TEOLOGIA.

UN CODICE ETICO PER LA TEOLOGIA.

|

GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |

L’ITALIA DEVASTATA E IL SIGNIFICATO DI "CAMORRA".

L’ITALIA DEVASTATA E IL SIGNIFICATO DI "CAMORRA".

RIVELAZIONI SUL FILO DELLA PAROLA.

RIVELAZIONI SUL FILO DELLA PAROLA.

- Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione è stata colta alla sprovvista. Non si perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. Con queste spiegazioni l’enigma non viene risolto, ma soltanto formulato in modo diverso. Rimane da spiegare come una nazione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza (K. Marx,Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1852).

- Trasformismo italiano. Lettera aperta a Luciano Violante (di Giorgio Bocca, "MicroMega" 1/1998)

UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!

UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!

|

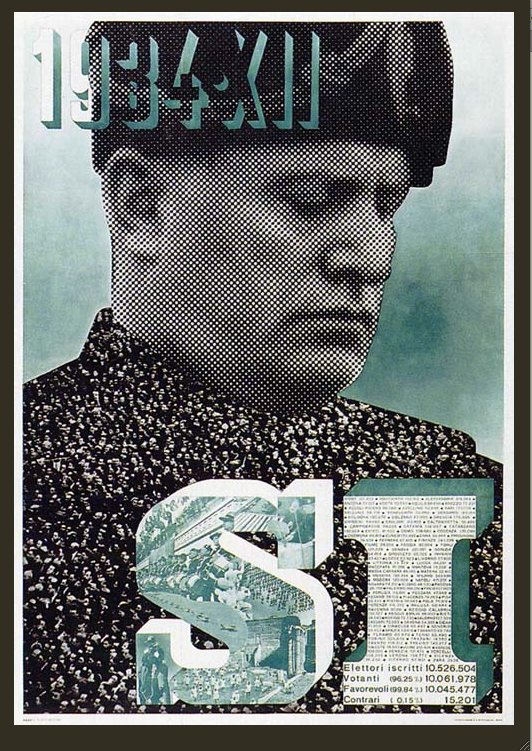

Xanti Schawinsky, Sì, 1934 |

Forum

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA LEZIONE DI TEOLOGIA-POLITICA DI SHAKESPEARE: "IL TEMPO FUORI DAI CARDINI" E "LA CASA DEL PADRE" DIVENTATA UNA "PRIGIONE".2 luglio 2024, di Federico La Sala

TEATRO E METATEATRO: "REMEMBER ME" (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5). MEMORIA STORIA LETTERATURA E FILOLOGIA (2 LUGLIO 2024).

- RI-BILANCIA-RE IL "MONDO": "THE TIME IS OUT OF JOINT" ("IL #TEMPO E’ FUORI DAI CARDINI": (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5).

PER AMLETO, LA "CASA DEL PADRE" (IL "RE DEL MONDO", L’ AMORE) CON LE SUE "MOLTE DIMORE" (Gv. 14, 2) E’ DIVENTATA UNA "PRISON" (PRIGIONE):

- "Hamlet: Denmark’s a prison.

Rosencrantz: Then is the world one.

Rosencrantz: Then is the world one.

Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." (II. 2. 242-245).

Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." (II. 2. 242-245).

PSICOANALISI E STORIOGRAFIA. COME IL #LOGOS DEL PRINCIPIO (#ARCHE’) DI #ERACLITO DI EFESO E DELL’APOSTOLO GIOVANNI (Gv. 1.1) DIVENNE UN #LOGO E LE ENCLOSURES (RECINZIONI) SI DIFFUSERO SU TUTTA LA TERRA:

Sigmund Freud, che ha scavato a lungo, e continuò a scavare nei sotterranei della cultura greca, ebraica, e cattolico-romana fino alla morte (Londra, 1939), e conosceva molto bene non solo la "tragedia" di "Edipo Re" (Sofocle), ma anche del principe "Amleto" (Shakespeare), nel 1929, così scrive: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’#amore #universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).

ARTE E TEOLOGIA. Alla luce del sempre più "brillante" presente storico, forse, è bene tenere conto dell’analisi di Freud, rimeditare sulla hamlet-ica "Mousetrap" (III.2) di Shakespeare, e, al contempo, riflettere sulla enigmatica figura del futuro #padre di Gesù, #Giuseppe ("De domo David"), che prepara una "trappola per #topi" nello straordinario "Trittico di Mérode", dedicato al tema dell’#Annunciazione, di Robert Campin.

Nota:

- ANTROPOLOGIA E #COSMOTEANDRIA: L’IMMAGINARIO DEL CATTOLICESIMO-ROMANO:

- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL PROBLEMA DELLA IDENTITA’ DI UN’AZIENDA (DI UN PARTITO) DI UNA NAZIONE E LA SUA STRATEGIA ECONOMICO-POLITICA DI COMUNICAZIONE: IL CASO GALBANI, NEL PRIMO NOVECENTO.29 giugno 2024, di Federico La Sala

IL "FORMAGGIO DEL BEL PAESE", LA STORIA D’ ITALIA, E UN "MARCHIO" (LOGO) BREVETTATO: LINGUA, METALINGUA, E #COSTITUZIONE (#LOGOS).

IL PROBLEMA DELLA #IDENTITA’ DI UN’#AZIENDA (DI UN #PARTITO) DI UNA NAZIONE E LA SUA #STRATEGIA ECONOMICO-POLITICA DI #COMUNICAZIONE: IL CASO #GALBANI, NEL PRIMO #NOVECENTO.

- "DE VULGARI ELOQUENTIA". Un omaggio ad Alessandro Masi, per aver richiamato l’attenzione su questo "caso" emblematico della Storia d’#Italia, che getta molta luce sulla "questione della lingua" e sulla #memoria solare di #DanteAlighieri.

GALBANI: "[...] La storia di Bel Paese inizia nel 1906 grazie ad una felice intuizione di Egidio Galbani, fondatore dell’azienda, che volle creare un prodotto capace di contrastare i formaggi d’Oltralpe. La sua #filosofia è ben riassunta da questa frase, riportata sul "Catalogo Illustrato delle Varie Specialità" del 1906: "Non era senza un vero dispiacere che per l’addietro, sostando davanti al negozio dei principali salumieri delle nostre città, non si potesse scorgere alcun formaggio di lusso che portasse un nome italiano. Fui il primo che, dopo lunga esperienza, riuscii a soppiantare l’importazione estera, mettendo in commercio i miei formaggi di lusso, uso Francesi".

Nasce così il "Formaggio del Bel Paese", nome ispirato al libro dell’abate Antonio #Stoppani "Il #BelPaese", pubblicato nel 1873 e dedicato a una minuziosa descrizione della nostra penisola sotto il profilo geofisico.

Nasce così il "Formaggio del Bel Paese", nome ispirato al libro dell’abate Antonio #Stoppani "Il #BelPaese", pubblicato nel 1873 e dedicato a una minuziosa descrizione della nostra penisola sotto il profilo geofisico.

Il libro all’inizio del #Novecento conservava intatta la sua fama, da qui l’idea di accoppiare il nuovo prodotto ad un’immagine ormai consolidata nell’#immaginario collettivo e carica di valori simbolici.

Il libro all’inizio del #Novecento conservava intatta la sua fama, da qui l’idea di accoppiare il nuovo prodotto ad un’immagine ormai consolidata nell’#immaginario collettivo e carica di valori simbolici.

Il "Formaggio del Bel Paese" non fu ispirato da alcun prodotto particolare, com’era stato per altri formaggi Galbani, ma nacque da una ricerca originale: materie prime di alta qualità, facile conservabilità, digeribilità, gusto semplice.

Il "Formaggio del Bel Paese" non fu ispirato da alcun prodotto particolare, com’era stato per altri formaggi Galbani, ma nacque da una ricerca originale: materie prime di alta qualità, facile conservabilità, digeribilità, gusto semplice.

E a fianco di questa intuizione produttiva, c’è il vero colpo di genio, antesignano del moderno #marketing: la realizzazione di un #packaging originale in un mondo di formaggi venduti sfusi, al taglio, e una #politica #commerciale innovativa, ben sostenuta anche a livello pubblicitario.

E a fianco di questa intuizione produttiva, c’è il vero colpo di genio, antesignano del moderno #marketing: la realizzazione di un #packaging originale in un mondo di formaggi venduti sfusi, al taglio, e una #politica #commerciale innovativa, ben sostenuta anche a livello pubblicitario.

Il nuovo formaggio intendeva rivolgersi ad un pubblico elitario, ma non localizzato: grazie ai propri camioncini ma soprattutto al progresso della rete ferroviaria, Egidio Galbani voleva conquistare i consumatori più evoluti delle grandi città, in tutta Italia e all’estero, facendo anche leva sui sentimenti nazionalistici degli italiani oltre confine.

Il successo fu immediato (negli anni Trenta uscivano dagli stabilimenti Galbani ben 7500 quintali di Bel Paese) e testimoniato da una serie di riconoscimenti a concorsi internazionali, tra cui uno a Parigi di cui Egidio Galbani era molto fiero: Bel Paese era nominato "Roi des fromages".

Il "grande avversario", il formaggio francese, era stato raggiunto. [...]" (cfr. Galbani, "Storia Bel paese" )

Il nuovo formaggio intendeva rivolgersi ad un pubblico elitario, ma non localizzato: grazie ai propri camioncini ma soprattutto al progresso della rete ferroviaria, Egidio Galbani voleva conquistare i consumatori più evoluti delle grandi città, in tutta Italia e all’estero, facendo anche leva sui sentimenti nazionalistici degli italiani oltre confine.

Il successo fu immediato (negli anni Trenta uscivano dagli stabilimenti Galbani ben 7500 quintali di Bel Paese) e testimoniato da una serie di riconoscimenti a concorsi internazionali, tra cui uno a Parigi di cui Egidio Galbani era molto fiero: Bel Paese era nominato "Roi des fromages".

Il "grande avversario", il formaggio francese, era stato raggiunto. [...]" (cfr. Galbani, "Storia Bel paese" )Nota:

- STORIA E LETTERATURA E #DIVINACOMMEDIA [Purg. XVI, 103-116]: ECONOMIA DELLA #SALUTE (E DELLA #SALVEZZA) E #MEMORIA #COSTITUZIONALE DEI "#DUESOLI" (#DANTE2021).

-

> IL MATERIALE (AGRICOLTURA) E L’IMMAGINARIO (STORIA): CAVOLI E BAMBINI. Una nota in memoria di Juan Amusco de Valverde, Sigmund Freud, e Franca Ongaro Basaglia25 giugno 2024, di Federico La Sala

CAVOLI E BAMBINI: IL MATERIALE (AGRICOLTURA) E L’IMMAGINARIO (STORIA).

UNA QUESTIONE DI #EDUCAZIONECIVICA ED #EDUCAZIONE #ALIMENTARE: APPUNTI DI #ANTROPOLOGIACULTURALE (#COMENASCONOIBAMBINI), #PSICOANALISI (#EDUCAZIONESESSUALE), #PEDAGOGIA #COSTITUZIONALE, ED #ECONOMIA-#POLITICA...*

- Una nota in memoria di Juan Amusco de Valverde, di Sigmund Freud, e di Franca Ongaro Basaglia

"[...] Nel passato, quando i bambini domandavano della loro nascita spesso si narrava della cicogna oppure che i neonati nascono sotto le foglie di questi ortaggi. Nell’Europa centrale, il cavolo (verze, cappucci, cavolfiori, cavolini di Bruxelles) ha rappresentato la principale fonte di vitamine e minerali durante l’inverno. [...]

Considerato simbolo di fecondità e vita (sono ricchissimi di acido folico che favorisce la fertilità), il cavolo veniva raccolto approssimativamente nove mesi dopo la semina, corrispondendo al periodo di gestazione umana. In quell’epoca, i concepimenti erano prevalentemente legati alla primavera, e le nascite avvenivano nell’autunno successivo.

Considerato simbolo di fecondità e vita (sono ricchissimi di acido folico che favorisce la fertilità), il cavolo veniva raccolto approssimativamente nove mesi dopo la semina, corrispondendo al periodo di gestazione umana. In quell’epoca, i concepimenti erano prevalentemente legati alla primavera, e le nascite avvenivano nell’autunno successivo.

La spiegazione è chiara: i matrimoni venivano celebrati nei mesi invernali, quando non c’era lavoro nei campi, e la decisione di avere un figlio veniva presa in primavera, poiché solo in quel periodo il contadino poteva valutare se i raccolti dell’anno avrebbero garantito un reddito sufficiente per sostenere la famiglia.

La spiegazione è chiara: i matrimoni venivano celebrati nei mesi invernali, quando non c’era lavoro nei campi, e la decisione di avere un figlio veniva presa in primavera, poiché solo in quel periodo il contadino poteva valutare se i raccolti dell’anno avrebbero garantito un reddito sufficiente per sostenere la famiglia.

Il compito della piantagione, con l’aiuto di un punteruolo di legno, e della raccolta dei cavoli ricadeva sulle spalle delle donne, chiamate levatrici, un termine associato alle figure che assistevano le donne durante il parto. Le contadine avevano l’incarico di tagliare il “cordone ombelicale” che collegava il cavolo alla terra, da cui nacque la leggenda che i bambini potessero trovarsi sotto ai cavoli."

Il compito della piantagione, con l’aiuto di un punteruolo di legno, e della raccolta dei cavoli ricadeva sulle spalle delle donne, chiamate levatrici, un termine associato alle figure che assistevano le donne durante il parto. Le contadine avevano l’incarico di tagliare il “cordone ombelicale” che collegava il cavolo alla terra, da cui nacque la leggenda che i bambini potessero trovarsi sotto ai cavoli."

(cfr. SARA GRISSINO, "I BAMBINI NASCONO SOTTO I CAVOLI? PERCHÉ SI RACCONTA...", Giallo Zafferano).

(cfr. SARA GRISSINO, "I BAMBINI NASCONO SOTTO I CAVOLI? PERCHÉ SI RACCONTA...", Giallo Zafferano).- * SUL "COME NASCONO I BAMBINI" (SUL PIANO DELLA #CONOSCENZA "BIBLICA", STORICA E STORIOGRAFICA), mi sia lecito, si cfr.: Federico La Sala, "COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! Una nota introduttiva alla “Istruzione sessuale dei bambini” (1907) di Sigmund #Freud", "il dialogo", 18 luglio 2005.

NOTE:

- LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA: ANTROPOLOGIA, ANDROCENTRISMO, E ANATOMIA. L’ammissione di Giovanni Amusco de Valverde, del 1560 (v. allegato) e la straordinaria #lezione di "#Louise #Bourgeois: la donna che portava il suo pene sottobraccio" (di [Francesca Serra - "Doppiozero"-https://www.doppiozero.com/louise-bourgeois-la-donna-che-portava-il-suo-pene-sottobraccio)].

- ARTE. Al via la grande mostra di Louise Bourgeois a Roma, alla Galleria Borghese, 21 Giugno 2024): "[...] Metamorfosi, inconscio, forme biomorfe: la sperimentazione creativa di Louise Bourgeois, che si estende per ben sette decenni, si intreccia fin dagli anni Sessanta con i temi della psicoanalisi e del femminismo, rivoluzionando i paradigmi tradizionali della storia dell’arte del Novecento. Per la prima volta in assoluto la Galleria Borghese di Roma apre le proprie porte a un’artista contemporanea, e lo fa proprio portando nella Capitale la prima mostra della franco-americana, dal 21 giugno al 15 settembre. [...]".

-

>RIVOLUZIONE COPERNICANA (KANT 2024) E SVOLTA ANTROPOLOGICA. «L’astronomo sa se la luna sia abitata o no, all’incirca con la stessa sicurezza con cui sa chi sia stato suo padre, ma con ben altra sicurezza sa invece chi è sua madre» (G. C. Lichtenberg, 1742 - 1799)..16 giugno 2024, di Federico La Sala

COSMOLOGIA E DISAGIO DELLA CIVILTA’: COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! *

Con Dante, Michelangelo e Shakespeare, una nota a margine della questione antropologica (e cristologica).

Con Dante, Michelangelo e Shakespeare, una nota a margine della questione antropologica (e cristologica).- Un omaggio alla memoria di Mario #Lavagetto.

FREUD (CON SHAKESPEARE), A LONDRA. Contrariamente a quanto si pensa, la lunga ricerca di #Freud, se può apparire (come è apparso per lo più fino ad ora) segnata dalla figura di #Edipo e #Giocasta, dall’altra è molto prossima a quella di #Amleto (#Hamlet), dalla volontà e dal progetto di chiarirsi le idee su di sé, e di suo Padre - di chi è veramente #Figlio: la sua opera, una vera e propria "trappola per topi" ("The #Mousetrap"). Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita è come quello di Shakespeare, contribuire a sciogliere il #nodo di #Ercole, il nodo della nevrosi ossessiva non solo del caso dell’#uomo dei #topi" (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà" e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di Danimarca":

RIVOLUZIONE COPERNICANA (KANT2024). Sigmund Freud: "Lichtenberg [1742-1799] osserva: «L’astronomo sa se la luna sia abitata o no, all’incirca con la stessa sicurezza con cui sa chi sia stato suo padre, ma con ben altra sicurezza sa invece chi è sua madre». Un gran progresso della civiltà si compì il giorno in cui l’uomo decise di avvalersi, accanto alla testimonianza dei sensi, della deduzione logica e di passare dal matriarcato al patriarcato. Le figure preistoriche in cui si vede una piccola forma umana seduta sul capo di un’altra più grande rappresentano appunto la discendenza dal padre, Atena senza madre scaturisce dal capo di Giove. Ancor oggi, in tedesco, il testimone che attesta qualcosa davanti a una corte giudicante si chiama #Zeuge [«testimone», letteralmente «generatore»], per la parte che ha il maschio nell’atto di procreazione; già nei geroglifici troviamo rappresentato il testimone con l’immagine dei genitali maschili." (cfr. S. Freud, "Racconti analitici, a cura di Mario Lavagetto, Einaudi 2011).

* Sul tema, cfr. Federico La Sala, "Cosa succede in casa - nella “camera nuziale”, e cosa succede in Parlamento - nella “camera reale”?! Una nota introduttiva alla “Istruzione sessuale dei bambini” (1907) di Sigmund Freud..

NOTE:

- SHAKESPEARE, GERTRUDE ("DE NIVELLES), E FREUD: TEATRO E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA.

- LO SPIRITO ("GHOST) DI RE - PADRE AMLETO ("RICORDATI DI ME", I.5) E LA TRAPPOLA PER #TOPI DEL PRINCIPE - FIGLIO AMLETO ("THE #MOUSETRAP", III.2): UNA LEZIONE DI STORIA DELL’ARTE (DEL 1427) SULLA "MOUSETRAP" E SULLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA) DEL PITTORE FIAMMINGO ROBERT CAMPIN.

- "LA PAROLA CONTAMINATA" E LA "CRITICA DELLA RAGION PURA": CON KANT, FREUD, MUSATTI, E FACHINELLI, UN OMAGGIO ALL’ UOMO COL #MAGNETOFONO (J.-J. ABRAHAMS), UNA GENIALE E HAMLETICA "TRAPPOLA PER #TOPI".

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL DIO "VERTUMNO", IL "CORPO MISTICO" DELL’IMPERATORE "GIARDINIERE", E LA LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO.10 giugno 2024, di Federico La Sala

IL DIO "VERTUMNO", IL "CORPO MISTICO" DELL’IMPERATORE "GIARDINIERE". LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO E IL SOGNO DELLA TEOLOGIA-POLITICA DI RODOLFO ii D’ASBURGO. Appunti sul tema:

A) - "LA CITTA’ DEL SOLE" (TOMMASO CAMPANELLA) E L’IDEA DEL "PARADISO TERRESTRE" DELLA "MONARCHIA" (DANTE ALIGHIERI) : "[...] La curiosità per il pomodoro e le altre piante in arrivo dal Nuovo Mondo è evidente nel fantasioso, emblematico, spiritoso e ormai famoso ritratto che Giuseppe Arcimboldo fece all’imperatore Rodolfo II. In questo quadro, dipinto nel 1560, Arcimboldo ritrae l’imperatore nei panni di Vertumno, il dio romano dell’abbondanza e dell’alternanza delle stagioni. Le opere di Rodolfo vengono rappresentate sotto forma di frutti maturi, fiori e ortaggi. Il labbro inferiore dell’imperatore è formato da due pomodorini a ciliegia. Un’altra pianta nuova, il mais, forma l’orecchio e due peperoncini rossi adornano il suo mantello. Rodolfo aveva ereditato un vastissimo giardino dal nonno, Ferdinando I. Di quel terreno, che doveva essere un «teatro del mondo», un’enciclopedia vivente di alberi e piante, era stato fatto un giardino all’italiana per opera di un grandissimo esperto, Mattioli, che l’aveva anche curato. Rodolfo condivideva con il nonno la fascinazione per la natura, la scienza e la magia. Aveva una raccolta di «curiosità» provenienti da tutto il mondo conosciuto, famosa per la sua varietà e il suo valore. Il milanese Arcimboldo era stato il «ritrattista di corte» di suo padre e di suo nonno, anche se il ruolo che occupava effettivamente andava ben oltre l’incarico ufficiale. Rodolfo si affidava ad Arcimboldo come suo agente, e negli anni Ottanta l’aveva mandato in Germania a caccia di opere d’arte e di oggetti rari. Quindi, non c’è da sorprendersi se Arcimboldo ha inserito dei prodotti del Nuovo Mondo nel suo fantasioso ritratto. Quest’opera è simile alle varie serie delle Quattro stagioni che Arcimboldo aveva iniziato a dipingere quasi tre decenni prima. Ma facendo maturare tutti i frutti, i fiori e gli ortaggi insieme, Arcimboldo ci presenta un’allegoria del potere imperiale, ricordandoci le pretese di dominio globale di Rodolfo, oltre a prospettare il ritorno di una «età dell’oro» sotto il suo governo. "(DAVID GENTILCORE, "LA PURPUREA MERAVIGLIA. Storia del pomodoro in Italia", Garzanti, 2010, pp. 36-37).

B) - RODOLFO II, ARCIMBOLDO, E IL DIO "VERTUMNO": "[...] Giuseppe Arcimboldi o Arcimboldo ( 1526-1593 ). Figlio del pittore Biagio che era stato in contatto con Bernardino Luini e quindi con la scuola di Leonardo, lavorò all’inizio con il padre in opere decorative come pannelli d’organo, vetrate, cartoni per arazzi, Dopo essersi fatto conoscere ed apprezzare si trasferì alla corte di Praga al servizio del principe Massimiliano divenendo artista ufficiale di corte. Dopo aver realizzato composizioni antropomorfe con frutti e vegetali che ebbero subito grande successo ( le Quattro stagioni dal 1563 al 1577 ) , lasciò la corte imperiale del principe Rodolfo a cui prestava servizio dopo la morte di Massimiliano, per tornare nel 1587 a Milano dove si stabilì definitivamente. Qui dipinse il Ritratto dell’imperatore in veste di Vertunno databile intorno al 1589-90. Le composizioni di Arcimboldo erano definite al suo tempo illusionistiche ed erano costituite, se così possiamo dire, da figure umane con un insieme di prodotti di mercato e cucina: il personaggio raffigurato era composto dall’insieme degli elementi naturali che costituivano il suo mestiere, così, per esempio, un ritratto di cuoco, era formato dai cibi collocati dalla testa ai piedi. Un aspetto delle figure "illusionistiche" comico-grottesche di Arcimboldo è la reversibilità nel senso che possono essere viste sia in forma antropomorfa che, rovesciate, in forma vegetale pur essendo composte, entrambe, degli stessi elementi naturali.

Dovendo omaggiare l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo, pensò di creare, nel 1590, un proteiforme ritratto frontale a mezzo busto in cui appariva come il dio Vertumno, dio delle stagioni, formato dalla straordinaria giustapposizione di frutti, ortaggi e fiori. Si trattava del punto di arrivo delle sue opere destinate alle stagioni che qui si riassumevano in un insieme delle quattro, ricche di tutti i prodotti della terra. L’opera naturalmente era elogiativa, voleva essere un’esaltazione dell’abbondanza che sotto il regno di Rodolfo si godeva in tutte le stagioni dell’anno, come in una nuova età dell’oro. L’ammasso ordinato e composito dei frutti, ortaggi e fiori non sminuiva l’impatto che doveva fornire l’imperatore: l’impressione di vigore fisico e potenza politica, né ne sviava l’interpretazione accentuando il senso del grottesco o del comico, ma invece ne forniva una vera e propria potenza figurativa che dava proprio quell’idea di floridezza e abbondanza che un sapiente e regolato governo sapeva dare. [...]" (cfr. Giangiacomo Scocchera, "La Sindrome di Stendhal Due": Il primo tempo: Musici, fioriere e fruttiere...).

Federico La Sala

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- MENSCHWERDUNG (INCARNAZIONE) E FILOLOGIA. UNA IPOTESI DI CHIARIMENTO A MARGINE DEI "SOGNI DI UN VISIONARIO CHARITI CON I SOGNI DELLA METAFISICA"..3 giugno 2024, di Federico La Sala

QUALE "NESSO"* TRA IL MITO E LA STORIA DELL’EUROPA? UNA IPOTESI DI CHIARIMENTO A MARGINE DEI "SOGNI DI UN VISIONARIO CHARITI CON I SOGNI DELLA METAFISICA".

- Tracce per una svolta antropologica. A onore e in memoria di Immanuel Kant...

DEL #PIANETATERRA E DEL SUO BRILLANTECOLORE: IL #CORPOMISTICO DELL’#ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO DI PLATONE E COSTANTINO (#NICEA 325-2025) BLOCCA DA MILLENNI LA #NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO, 1611) DEL #GALILEO #GALILEI "CHE HA VINTO" SIA SUL PIANO CELESTE SIA SUL PIANO TERRESTRE E, ancora oggi (#2giugno2024) RENDE DIFFICILE CAPIRE UN’ #ACCA E PORTARSI FUORI DALL’ORIZZONTE DI #MAMMONA ("CARITAS").

"COME NASCONO I BAMBINI": INCARNAZIONE (#MENSCHWERDUNG), ANTROPOLOGIA, E #FILOLOGIA. Riprendendo il filo della "#Charitas" di #GioacchinodaFiore e #DanteAlighieri, forse, è meglio uscire dal "letargo" (Par. XXXIII, 94), e con il #Boehme della "De incarnatione Verbi" riflettere sulla "Charis" (gr. #Xapis") e sul Cristogramma.

NOTA: IL "TRATTATO" DEL "MASTRILLO" (#MAASTRICT), E LA "DIRITTA VIA" (DANTE ALIGHIERI). L’amicizia e l’amore della parola sono decisivi e fondamentali: senza filologia non si va da nessuna parte e non si comprende più il #nesso tra il #prima e il #dopo, si dimentica che "in #principio era il #Logos", e tutti gli erculei esseri umana finiscono per indossare le camicie con il "logo" di #NESSunO.

- STORIA E MEMORIA D’#EUROPA: MAASTRICHT. "[...]All’origine della città vi fu la costruzione di una fortificazione romana (castellum) nel 333 d.C. San Servazio, vescovo di Tongeren e Maastricht, morì nel 384 e fu tumulato in Maastricht. Accanto a lui c’è il sepolcro dell’ultimo re carolingio, Carlo I, duca della bassa Lorena (Lotaringia). Successivamente, verso la metà del VI secolo, la sede di diocesi di Tongres fu trasferita a Maastricht. Agli inizi dell’VIII secolo, Uberto di Liegi spostò la sede a Liegi, la città dove aveva subito il martirio il suo predecessore, San Lamberto di Maastricht.

Durante il Medioevo Maastricht era già una città importante nei Paesi Bassi, governata in condominio dai Duchi di Brabante e dai Principi-vescovi di Liegi in quella che veniva chiamata Doppia Signoria di Maastricht. Il 29 giugno 1579 la città di Maastricht fu conquistata da Alessandro Farnese, al servizio della Spagna. Circa cinquant’anni più tardi, nel 1632, in seguito a nuovo assedio, la città passò sotto il controllo della Repubblica delle Sette Province Unite. Nel 1673 la città fu occupata dalle armate di Luigi XIV di Francia, venendo poi restituita agli olandesi con il Trattato di Nimega del 1678. Durante l’assedio di Maastricht, Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, comandante della compagnia di Moschettieri della Guardia chiamati "Moschettieri grigi", morì a Maastricht. [...]".

Durante il Medioevo Maastricht era già una città importante nei Paesi Bassi, governata in condominio dai Duchi di Brabante e dai Principi-vescovi di Liegi in quella che veniva chiamata Doppia Signoria di Maastricht. Il 29 giugno 1579 la città di Maastricht fu conquistata da Alessandro Farnese, al servizio della Spagna. Circa cinquant’anni più tardi, nel 1632, in seguito a nuovo assedio, la città passò sotto il controllo della Repubblica delle Sette Province Unite. Nel 1673 la città fu occupata dalle armate di Luigi XIV di Francia, venendo poi restituita agli olandesi con il Trattato di Nimega del 1678. Durante l’assedio di Maastricht, Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, comandante della compagnia di Moschettieri della Guardia chiamati "Moschettieri grigi", morì a Maastricht. [...]".

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- STORIA E LETTERATURA.Per ben interpretare la "Divina Commedia", rileggere i "Tre Moschettieri" (con Beniamino Placido, 1994).1 giugno 2024, di Federico La Sala

DIVINA COMMEDIA E LETTERATURA. Rileggere i "Tre Moschettieri" con Beniamino Placido (1994)... per imparare a ben distinguere il "giglio" di "Milady" dal giglio della Firenze e di (Maria) Beatrice (di Dante Alighieri). *

IL GIGLIO DI MILADY

di Beniamino Placido ["la Repubblica", 8 settembre 1994] **

Ci sono delle buone ragioni per rileggere, d’ estate, I tre moschettieri? Certo che ce ne sono. Tanto per cominciare, non è poi mica così sicuro che l’ abbiamo veramente mai letto (e quindi tantomeno riletto). Non è improbabile che la nostra prima, appassionata ma approssimativa, conoscenza di quei personaggi sia avvenuta per merito (e demerito insieme) di qualche edizione per ragazzi. Dove la traduzione era abborracciata, la vicenda raccorciata, i nomi scarabocchiati male. Non è improbabile che tutto quel che sappiamo di Athos, Porthos, Aramis e d’ Artagnan, sia dovuto al cinema (il film di George Sidney e Gene Kelly, il film di Richard Lester) piuttosto che al romanzo di Dumas.

Il quale romanzo (seconda ragione per affrontarlo) fu pubblicato a puntate su Le Siècle giusto centocinquant’ anni fa: fra l’ undici marzo e l’ undici luglio del 1844. Abbiamo celebrato, ed onorato di scritti commemorativi, tanti anniversari letterari. Sembra giusto celebrare anche questo.

Tanto più (terza ragione) che di buona letteratura si tratta. Si dà il caso che l’ Editore Adelphi abbia ripubblicato quest’ anno La Poesia di Benedetto Croce. Dandoci modo di rileggere il giudizio che il severo, austero don Benedetto ebbe ad esprimere in proposito: "Da parte mia, non provo il rossore di cui altri sentirebbe inondato il volto nel dire che mi piacciono e giudico condotti con grande brio e spigliatezza i Trois mousquetaires di Alessandro Dumas padre. Ancora molti li leggono e li godono senza nessun’ offesa della poesia, ma nascondendo in seno il loro compiacimento come si fa per gli illeciti diletti, ed è bene incoraggiarli a deporre la loro falsa vergogna e il loro congiunto imbarazzo".

La quarta, la quinta, la sesta, l’ ennesima ragione (ci sono anche quelle) aspettano il loro turno, se mai verrà. Ma una ragione addizionale, e tuttavia fondamentale, per una lettura-rilettura estiva va esplicitata subito. Quest’ estate è stata molto calda. Insopportabilmente calda. Informatevene da chi è rimasto in città, voi che eravate invece ai monti o al mare: ve lo confermeranno.

Quando il termometro sfiora i quaranta gradi ci si fa furbi, bisogna pur sopravvivere. Si trova subito una scusa per mettere da parte i faticosi studi progettati, le serissime letture programmate in gennaio, e raccontare a se stessi: sai che ti dico? Adesso mi leggo o rileggo I tre moschettieri. Anche Benedetto Croce me ne dà il permesso.

Così ho fatto. L’ ho affrontato in una ottima edizione francese - peraltro anche economica, anche maneggevole - della "Pocket" (Parigi, 1993) dotata di tutto. Note, contronote, tavole cronologiche, indice dei luoghi, dei nomi, dei personaggi storici. Dossier fotografico e documentario.

Perché in francese? Intanto, per continuare a tentare di imparare quella lingua. In modo da essere in grado di chiedere senza arrossire: "Che cos’ è questo palazzo?" ("Qu’ est-ce que c’ est que cet édifice?") la prossima volta, a Parigi. E poi lo so per esperienza, che c’ è sempre un premio per chi si sobbarca alla fatica di leggere un libro nell’ originale. Per ricompensarti l’ autore - lusingato - ti offre una, due cose in più da capire.

Per esempio. Tutti lo sappiamo che al centro di questo romanzo ci sono loro quattro, i tre moschettieri Athos, Porthos, Aramis, più d’ Artagnan. E il Re Luigi XIII, quel Re fatuacchione, perennemente annoiato (grazie, non faceva niente tutto il giorno); e il Cardinale Richelieu; e la Regina Anna (fedele? infedele?); e il Duca di Buckingham; ed altre persone ancora.

Ma sappiamo che c’ è soprattutto lei, Milady. La seconda parte del romanzo ne è totalmente dominata. Lei l’ angelica (in apparenza) la perfida, la dolce, la seducente, la spietata, la crudele Milady. Degnamente interpretata da Lana Turner nel film di Sidney e Kelly, che è del 1948. Degnamente interpretata da Faye Dunaway nel film di Richard Lester, che è del 1975.

E’ lei che cerca di far morire tutti (quasi tutti) i personaggi maschili e femminili che le capitano fra le mani - dopo averli variamente sedotti - e quasi sempre ci riesce. E pensare che basta guardarle - con la dovuta ammirazione - le bellissime spalle per capire chi veramente è. Sulla spalla sinistra lei porta impresso a fuoco il marchio del disonore, il giglio di Francia. Che la qualifica - malgrado il fascino, le moine, le lusinghe - come una volgare delinquente.

Così per seicento e passa pagine. Finalmente, al capitolo sessantacinquesimo, quello che comincia con la frase proverbiale, celeberrima: "Era una notte buia e tempestosa" ("C’ était une nuit orageuse et sombre") eccola lì smascherata - finalmente! - e condannata, che sta per essere giustiziata sulle rive della Lys.

Ciò che a un italiano non dice niente. Si trattasse delle rive della Senna, sarebbe per noi assolutamente la stessa cosa.

Ma per un lettore francese, per un lettore del testo originale, in francese, no. Non è la stessa cosa. Perché in francese giglio si dice "lis" (scritto a volte anche "lys"). E questo suggerisce una corrispondenza che sa di contrappasso. Tu, marchiata dal giglio ("lis" o "lys") di Francia sulle rive della Lys dovrai morire, brutta mascalzona.

Corrispondenza rafforzata da alte ricorrenze foniche. Il boia incaricato dell’ esecuzione è il boia di Lilla. Il paese che deve attraversare per raggiungere il luogo dell’ esecuzione si chiama Lillers. E poi c’ è tutto un gioco sottilissimo organizzato intorno al verbo "flétrir" ("far appassire" e insieme "macchiare"); intorno al sostantivo "flétrissure" ("appassimento, avvizzimento", e insieme "marchio d’ infamia").

Come a dire: un giglio, tu? Ma tu sarai tutt’ al più un giglio avvizzito, appassito, maleodorante. Il tuo destino è quello di decomporti adesso, sulle rive della Lys. Un destino che è però anche una resa dei conti, una vendetta. Tutti i personaggi del romanzo, e insieme a loro tutti i lettori del medesimo, si vendicano della perfida donna che li ha tanto sedotti. Tanto insidiati. Che ha fatto morire l’ adorabile Constanza Bonacieux, fidanzata di d’ Artagnan. Che ha tentato di far fuori anche d’ Artagnan. Che ci ha - confessiamolo - sedotti e abbandonati (quando non ammazzati): tutti.

Dove si vede che Alessandro Dumas padre è qualcosa di più del romanziere divertente, spregiudicato (e superficiale?) presentato con benevolenza da Benedetto Croce. Non possiede brio e spigliatezza soltanto. Sa anche giocare con corrispondenze ed assonanze significative, in modo raffinato.

Di più: sa giocare - come nessun altro prima, nessun altro prima di lui - con un tema esplosivo, il tema della vendetta. Lo si vede ne Il Conte di Montecristo, scritto nello stesso periodo. Lo si vede ne I tre moschettieri. Di recente lo scrittore Sebastiano Vassalli ha sostenuto proprio su queste pagine (la Repubblica, 27 luglio 1994) che "Odio ergo sum". Che finché ci sarà odio, in questo mondo, ci sarà il romanzo. L’ odio soltanto? E’ sicuro che basti? Non ci vuole anche - per scrivere un romanzo o per raggiungere, da lettore, la pace dei sentimenti leggendolo - anche un certo appagamento dell’ odio, nella forma di una bella vendetta?

Il romanzo I tre moschettieri è una serie ininterrotta di vendette, dal principio alla fine. C’ è una vendetta ad ogni pagina. Ogni tanto, una esaltazione tutta esplicita della vendetta, definita qualche volta come "le plaisir des dieux", il piacere degli Dei. Addirittura.

Il piacere della vendetta - che alberghiamo dentro, evidentemente - è così intenso da consentire ad Alessandro Dumas un clamoroso colpo di mano, un gioco di prestigio spericolato: ai nostri danni. C’ è un momento, un momento cruciale del racconto in cui ci prende in giro, ci mena per il naso. Spudoratamente.

Ho cominciato a sospettarlo verso la fine. Quando più insistente si faceva la pressione del romanziere sul tema del giglio di Francia e sul gioco di parole fra "lis" e "Lys". Dev’ essere stato il caldo, che rende insofferenti e sospettosi. Dev’ essere stata l’ euforia estiva, che ti mette in testa l’ idea di un incontro sorprendente. Nel mio caso l’ idea di un incontro filologicamente sorprendente con un "luogo" testuale trascurato da altri. Che nessuno si spaventi. Si tratta di filologia estiva, stagionale. E provvisoria, come ho doverosamente avvertito nel precedente articolo dedicato alla biblica storia di Giuseppe (la Repubblica, 1 settembre 1994).

Ma tornate con me a metà del romanzo, al capitolo ventisettesimo. Ecco la svolta. Athos racconta a d’ Artagnan la storia tragica della sua vita. Non è mica nato moschettiere, lui. Lui era un gran nobile un tempo. Era il conte de La Fère. Un giorno nel villaggio che le sue proprietà dominavano si affacciò una fanciulla. Capelli biondi, occhi azzurri, ciglia e sopracciglia nere. Bellissima. Un angelo.

Tu mi capisci d’ Artagnan, avrei potuto averla senza sposarla, ero il signore del luogo; ma me ne innamorai perdutamente, volli sposarla. Quand’ ecco che una mattina, andando a caccia, lei cadde da cavallo e svenne. Corsi a soccorrerla, e siccome la vedevo in affanno le lacerai le vesti con la punta del pugnale, le scoprii una spalla e cosa mi apparve? Mi apparve, impresso sulla di lei spalla il marchio del disonore: il giglio di Francia. Quell’ angelo era un demonio; tu mi capisci, d’ Artagnan.

Stropicciatevi pure gli occhi. Rileggete ancora una volta, se lo ritenete necessario. Ma è proprio così. Dumas vuol darci ad intendere, per i suoi biechi interessi narrativi, che quel marito di nome Athos aveva bisogno dell’ incidente di caccia, della caduta da cavallo, della conseguente difficoltà respiratoria della moglie per guardarle - finalmente - le spalle e scoprire che cosa c’ era stampato sopra. E prima, non aveva avuto nessuna occasione di guardarle, di ammirarle (non oso dire: di toccarle) quelle spalle?

Da quel momento in poi è stata un’ estate di fuoco, nel vero senso del termine. Ho preso a tenzonare con i miei amici francesisti, ne conosco di giovani e bravissimi: e dunque, mi sapete spiegare come mai nessun lettore se ne accorge, se n’ è accorto? Siccome questi accalorati seminari di filologia si svolgevano generalmente intorno ad un tavolo di pizzeria, la sera, vi venivano implicate anche le mogli dei francesisti suddetti.

Che pudicamente suggerivano: forse a quel tempo le donne non si presentavano mai completamente svestite, nemmeno ai mariti. Specie le spalle, le coprivano sempre. E promettevano di interpellare - col dovuto tatto - le loro mamme, le nonne, le bisnonne, le trisavole. Le quali mandavano a dire, dopo qualche giorno, che ai loro tempi effettivamente era tutta un’ altra cosa, tutto un altro senso del pudore.

Suvvia, nonne bisnonne trisavole: nemmeno voi ce la contate giusta. E quando andava a ballare, Milady, anche lì con le spalle rigorosamente coperte? E quando faceva il bagno (ne avrà fatto qualcuno) sotto l’ occhio vigile della "femme de chambre" (o cameriera), e quando si vestiva con l’ aiuto della "femme de charge" (o guardarobiera) e quando si svestiva in compagnia della "suivante" (o dama di compagnia, confidente) e quando si faceva pettinare i lunghi capelli biondi dalla "coiffeuse" (o pettinatrice) nessuno, nessuna se ne accorgeva di quel marchio di infamia sulla spalla? Oltretutto, se il Re di Francia gliel’ aveva fatto imprimere addosso era perché facilmente si vedesse, e denunciasse la portatrice: com’ è che è così facile nasconderlo?

Credo che Alessandro Dumas lo sapesse, di avere la coda di paglia. Difatti in un capitolo successivo, il trentottesimo, prova a mettere le mani avanti. Quel fiore di giglio era - chissà, forse - quasi cancellato ("comme effacée") dagli strati di pomata ("les couches de pate") che Milady ci applicava sopra. Quasi cancellato, non proprio del tutto...

Niente da fare. A noi non la si fa, quando leggiamo i libri nell’ atmosfera irritata, sospettosa dell’ estate. Niente da fare. Al centro nevralgico de I tre moschettieri c’ è un vistoso buco logico, un sostanzioso ammanco di verosimiglianza narrativa.

Perché non ce ne accorgiamo? Perché non vogliamo accorgercene. Perché siamo troppo interessati alla storia, vogliamo che continui, malgrado tutto. Vogliamo goderci tutte le perfidie, tutte le diaboliche seduzioni di Milady, fingendo di detestarle. Vogliamo subito dopo, ma non tanto presto, liberarcene. Condannarla alla decapitazione sulle rive di quel fiume ("Lys") che porta il nome del giglio di Francia ("lis") stampato sulla sua sinistra spalla.

L’ autore lo sa. Ci conosce benissimo. "Hypocrite lecteur!" ci dice. So di poterti portare dove voglio, sfruttando le tue viltà, le tue debolezze. Per concludere, e per quanto mi riguarda: con queste letture, accompagnate da filologici sospetti, è stata una bella estate, malgrado tutto. Adesso mi propongo di continuare ad essere un lettore sospettoso anche d’ inverno. Se proprio è necessario, mi aiuterò alzando al massimo il riscaldamento di casa.

**

- ARCHIVIO "LA REPUBBLICA": BENIAMINO PLACIDO 08 settembre 1994

*

- A Victor Hugo, ad Alexandre Dumas e a Dante Alighieri, in memoria...

ANTROPOLOGIA FILOLOGIA E PEDAGOGIA: "SAPERE AUDE!" (ORAZIO-KANT). Ripartire dalla Costituzione e dalle lezioni delle 21 "Moschettrici" dell’Assemblea Costituente: "Avere il coraggio di dire ai nostri giovani che sono tutti sovrani" (don Lorenzo Milani).

FILOLOGIA STORIOGRAFIA, E "VITA NUOVA": USCIRE DALL’INFERNO.

Premesso che la “donna mia” di “Tanto gentile” vale “signora” (del cuore)”, come è possibile continuare a pensare, oggi, anche dopo i maestri del sospetto (Marx, Nietzsche, e Freud), che Dante ami Beatrice, tradisca Gemma Donati, i figli, e la figlia Antonia, suor Beatrice?

Premesso che la “donna mia” di “Tanto gentile” vale “signora” (del cuore)”, come è possibile continuare a pensare, oggi, anche dopo i maestri del sospetto (Marx, Nietzsche, e Freud), che Dante ami Beatrice, tradisca Gemma Donati, i figli, e la figlia Antonia, suor Beatrice?

Sul tema, si cfr. L’Arca dell’ Alleanza del Logos e il codice di Melchisedech. La Fenomenologia dello Spirito... dei “Due Soli”.Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”.

Sul tema, si cfr. L’Arca dell’ Alleanza del Logos e il codice di Melchisedech. La Fenomenologia dello Spirito... dei “Due Soli”.Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”. -

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI --- IL MOTTO DEI MOSCHETTIERI: "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO"), L’ANTROPOLOGIA-POLITICA E LA COSTITUZIONE30 maggio 2024, di Federico La Sala

IL "CORPO MISTICO" (IL MOTTO DEI MOSCHETTIERI: "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO"), L’ANTROPOLOGIA-POLITICA E LA COSTITUZIONE (L’ISOLA DEL "CONTE DI MONTECRISTO").

- "UT UNUM SINT": LA FILOSOFIA E LA FILOLOGIA AL SERVIZIO DEI "PARTITI-NAZIONI" O DELL’ITALIA, DELL’EUROPA E DEL PIANETATERRA (DELL’ UmaNiTA’, DELL’ONU)?!

"ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT2024). Una "vecchia" nota in memoria di Alexandre Dumas, e, delle 21 "Moschettrici" (le Donne, le "Madri della Costituzione" della Repubblica Italiana):

- "[...] La Costituzione è - ripetiamo: come ha detto e testimoniato con il lavoro di tutto il suo settennato il nostro Presidente, Carlo A. Ciampi - la nostra “Bibbia civile”, la Legge e il Patto di Alleanza dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ Costituenti (21 cittadine-sovrane presero parte ai lavori dell’Assemlea), e non la ’Legge’ di “mammasantissima” e del “grande fratello” ... che si spaccia per eterno Padre nostro e Sposo della Madre nostra: quale cecità e quanta zoppìa nella testa e nel cuore, e quale offesa nei confronti della nostra Legge dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’- di tutti e tutte noi, e anche dei nostri cari italiani cattolici e delle nostre care italiane cattoliche!!!

- Nel 60° Anniversario della nascita della Repubblica italiana, e della Assemblea dei nostri ’Padri e delle nostre ’Madri’ Costituenti, tutti i cittadini e tutte le cittadine di Italia non possono che essere memori, riconoscenti, e orgogliosi e orgogliose di essere cittadine italiane e cittadini italiani, e festeggiare con milioni di voci e con milioni di colori la Repubblica e la Costituzione di Italia, e cercare con tutto il loro cuore, con tutto il loro corpo, e con tutto il loro spirito, di agire in modo che sia per loro stessi e stesse sia per i loro figli e le loro figlie ... l’ “avvenire” sia più bello, degno di esseri umani liberi, giusti, e pacifici! Che l’Amore dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ illumini sempre il cammino di tutti gli italiani e di tutte le italiane... [...]" ("25 GIUGNO: SALVIAMO LA COSTITUZIONE E LA REPUBBLICA CHE E’ IN NOI").

- MEMORIA E #STORIA. DA NON DIMENTICARE alla #Assemblea #Costituente, su 556 eletti, 21 erano donne:

9 NEL GRUPPO DC, SU 207 MEMBRI - LAURA BIANCHINI, ELISABETTA CONCI, FILOMENA DELLI CASTELLI, MARIA IERVOLINO, MARIA FEDERICI AGAMBEN, ANGELA GOTELLI, ANGELA GUIDI CINGOLANI, MARIA NICOTRA, VITTORIA TITOMANLIO;

9 NEL GRUPPO DC, SU 207 MEMBRI - LAURA BIANCHINI, ELISABETTA CONCI, FILOMENA DELLI CASTELLI, MARIA IERVOLINO, MARIA FEDERICI AGAMBEN, ANGELA GOTELLI, ANGELA GUIDI CINGOLANI, MARIA NICOTRA, VITTORIA TITOMANLIO;

9 NEL GRUPPO PCI, SU 104 MEMBRI - ADELE BEI, NADIA GALLICO SPANO, NILDE IOTTI, TERESA MATTEI, ANGIOLA MINELLA, RITA MONTAGNANA TOGLIATTI, TERESA NOCE LONGO, ELETTRA POLLASTRINI, MARIA MADDALENA ROSSI;

9 NEL GRUPPO PCI, SU 104 MEMBRI - ADELE BEI, NADIA GALLICO SPANO, NILDE IOTTI, TERESA MATTEI, ANGIOLA MINELLA, RITA MONTAGNANA TOGLIATTI, TERESA NOCE LONGO, ELETTRA POLLASTRINI, MARIA MADDALENA ROSSI;

2 NEL GRUPPO PSI, SU 115 MEMBRI - BIANCA BIANCHI, ANGELINA MERLIN;

2 NEL GRUPPO PSI, SU 115 MEMBRI - BIANCA BIANCHI, ANGELINA MERLIN;

1 NEL GRUPPO DELL’UOMO QUALUNQUE: OTTAVIA PENNA BUSCEMI.

1 NEL GRUPPO DELL’UOMO QUALUNQUE: OTTAVIA PENNA BUSCEMI.

NOTE:

- STORIA E #LETTERATURA: "ANALFABETISMO" ANTROPOLOGICO-POLITICO. «Per te sono un libro aperto. Non leggo. "Amori sfigati"» (Latini Marco). Da "Il Messia dei Libri proprio una bella sollecitazione ad #apriregliocchi (S. #Freud) e a osare #sapere (il "sàpere aude" di #Orazio di #Venosa e di #Kant di #Koenigsberg) e a riequilibrare e ristrutturare il #campo della #antropologia, della #filologia, della #matematica, della #filosofia, della psicoanalisi e della #teologia-#politica dell’attuale tempestoso presente storico.

- ANTROPOLOGIA #FILOSOFIA E #FILOLOGIA: IL PROBLEMA DEL #CORPOMISTICO, IL "#SAPERE AUDE" ("OSA AS-#SAGGIARE") E LA #FACOLTA’ DI #GIUDIZIO. In consonanza anche con il prossimo "XXV Congresso Mondiale di Filosofia - Roma 2024", a mio parere, è decisamente "consigliabile" ricordare e riprendere l’indicazione del prof. #GianniVattimo: «L’uomo è ciò che mangia, ma soprattutto quel che beve» (cfr. Emiliano Morrone, La ricerca (infinita) della verità e il pensiero “forte” di Vattimo per la sua San Giovanni in Fiore, "Corriere della Calabria", 22/09/2023)! Riflettere ancora e di nuovo su ciò che si mangia e si beve è ridiventato un allarme all’o.d.g: è una indicazione "carica di teoria", dal momento che del famoso "sàpere aude" di #Orazio di #Venosa (ripreso e rilanciato da #Kant da #Koenigsberg) è stata data storicamente (e per lo più) una interpretazione intellettualistica (e platonico) tutta a discapito della #sensibilità, tanto da pregiudicare la stessa comprensione del messaggio evangelico e del suo vitale e fondamentale "prendete e mangiate questo è il mio corpo", sia dal punto di vista antropologico sia dal punto di vista teologico-politico.

Con #DanteAlighieri, e Gianni #Vattimo, è proprio tempo di rimeditare sullo "spirito profetico" dell’abate Gioacchino da Fiore e cercare di capire quanto sia importante non togliere un’acca dalla sua brillantissima "#charitas e non vendere per sempre la propria #anima e il proprio #corpo a "#mammona" ("caritas"). Se non ora, quando?!

Con #DanteAlighieri, e Gianni #Vattimo, è proprio tempo di rimeditare sullo "spirito profetico" dell’abate Gioacchino da Fiore e cercare di capire quanto sia importante non togliere un’acca dalla sua brillantissima "#charitas e non vendere per sempre la propria #anima e il proprio #corpo a "#mammona" ("caritas"). Se non ora, quando?!

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --"SAPERE AUDE" (ORAZIO): SHAKESPEARE, IL NODO ANTROPOLOGICO E TEOLOGICO-POLITICO DEL "CORPO MISTICO", E LA "CHIMERA".17 maggio 2024, di Federico La Sala

LA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI" (DANTE ALIGHIERI) E LA "CHIMERA" DEL "POST-UMANO".

- OLTRE IL GEOCENTRISMO, L’ANDROCENTRISMO E IL GINECENTRISMO:

- QUESTIONE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA (CORPO MISTICO) E RIVOLUZIONE COPERNICANA (#KANT2024).

- Appunti a margine di un mio vecchio lavoro "La #mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica" (Roma, 1991):

A) LA #QUESTION DI #SHAKESPEARE,

- "AMLETO: [...] Che sublime capolavoro è l’uomo!

Quanto nobile nella sua ragione!

Quanto nobile nella sua ragione!

Quanto infinito nelle sue risorse!

Quanto infinito nelle sue risorse!

Quanto espressivo nelle sue movenze,

Quanto espressivo nelle sue movenze,

mirabile: un angelo negli atti,

mirabile: un angelo negli atti,

un dio nell’intelletto!

un dio nell’intelletto!

La bellezza dell’universo mondo!

La bellezza dell’universo mondo!

La perfezione del regno animale!

La perfezione del regno animale!

Eppure che cos’è agli occhi miei

Eppure che cos’è agli occhi miei

questo conglomerato di terriccio?

questo conglomerato di terriccio?

L’uomo per me non ha alcuna attrattiva...

L’uomo per me non ha alcuna attrattiva...

e nemmeno la donna [...] "

(SHAKESPEARE, Hamlet, 2.2. 327-334).

e nemmeno la donna [...] "

(SHAKESPEARE, Hamlet, 2.2. 327-334).

B) LA DOMANDA DI PASCAL:

- «Quale chimera è dunque l’uomo? Quale novità, quale mostro, quale caos, quale soggetto di contraddizioni, quale prodigio! Giudice di tutte le cose, sprovveduto verme della terra; depositario del vero, cloaca d’incertezza e di errore; gloria e rifiuto dell’universo. Chi sbroglierà questo garbuglio?» ("Pensieri", 438).

C) LA "QUARTA" DOMANDA DI #KANT: "COSA E’ L’UOMO? (1800). "SAPERE AUDE!": "RIPENSANDO A #SOFOCLE (E ALLA SUA "#ANTIGONE"), OLTRE CHE A SHAKESPEARE (E AL SUO "AMLETO"), E’ BENE RIPARTIRE DA PASCAL CHE CON LA SUA «CHARITE’» SA PENSARE INSIEME "UOMO" E "CHIMERA" E OSA, ALL’INTERNO DELL’ORIZZONTE DELLA #RIVOLUZIONECOPERNICANA, RI-APRIRE LA #QUESTIONEANTROPOLOGICA E TEOLOGICA.

D) LA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI" (#DANTE2021) E IL "POST-UMANO". Con Pascal (Clermont-Ferrand, 19 giugno 1623 - Parigi, 19 agosto 1662) e Kant (Königsberg, 22 aprile 1724 - Königsberg, 12 febbraio 1804), non è forse l’ora e il tempo, oggi, di riprendere il filo di #MArianna, "la #saggezza, come un’altra #Arianna" e portarsi fuori dal "labirinto delle cose umane" (cfr. #VictorHugo, "Notre-Dame de Paris", L. I, cap. III), e, finalmente, dal #letargo (#Dante Alighieri, Par. XXXIII, v. 94)?!

NOTA:

- DELLA #CHIMERA (OVVERO DELLA "CAPRA") E DELLE METAMORFOSI DELL’ESSERE UMANO. Tracce per una #hamletica #svolta_antropologica...

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "L’ARTE NELLA VITA" (HUIZINGA): LA FESTA DELLA MAMMA, LA STORIA DELL’EUROPA, E IL "SAPERE AUDE!" (DI ORAZIO E DI KANT).12 maggio 2024, di Federico La Sala

LA FESTA DELLA MAMMA, LA STORIA DELL’EUROPA, E IL "SAPERE AUDE!" (DI ORAZIO E DI KANT).

- UN OMAGGIO ALLA "NOTRE-DAME DE PARIS" (A M_ARIANNA E A MARIA-BEATRICE, LA MADRE DI DANTE ALIGHIERI).

ANTROPOLOGIA, #LETTERATURA, E #STORIOGRAFIA: UNA INDICAZIONE DI JOHAN #HUIZINGA E UNA SOLLECITAZIONE A RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DAL 144O (#LORENZOVALLA), DAL 148O ("MARTIRI DI #OTRANTO") E DAL "6 GENNAIO 1482" (CHE "NON E’ PERO’ UN GIORNO CHE LA STORIA RICORDI ": #VICTOR #HUGO, "NOTRE-DAME DE PARIS").

J. HUIZINGA: "XVIII. L’ARTE NELLA VITA. La civiltà franco-borgognone del tardo Medioevo è generalmente nota oggigiorno per la sua arte, specialmente per la sua pittura. I fratelli Van Eyck, Ruggero van der Weyden e il Memlinc [Memling], insieme allo scultore Sluter, dominano nell’idea generale che noi ci facciamo di quell’epoca. Ma non fu sempre così. Cinquanta e più anni or sono , quando si scriveva ancora Hemlinc invece di Memlinc, il profano colto conosceva quell’epoca attraverso la storia [...] dall’Histoire des ducs de Bourgogne del De Barante, che si fondava su di essi. E forse per i più non era De Barante, bensì Victor Hugo a fornire, col suo Notre Dame de Paris, l’immagine di quei tempi." (J. Huizinga, "L’autunno del Medioevo", Introduzione di Eugenio Garin, Sansoni editore, I ed., Firenze 1940).

- Nota. Sul tema, mi sia lecito, si cfr. gli appunti su "DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica".

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- SALUTE E SAPERE. L’aver dimenticato la lezione di Orazio dice di una cosa terribile non solo a ogni persona e a ogni cittadino e a ogni cittadina della luminosa e solare Venosa (Basilicata, Potenza).9 maggio 2024, di Federico La Sala

STORIA, FILOLOGIA, E FILOSOFIA: L’ OPERA INCOMPIUTA DELL’EUROPA E IL PERDURARE DEL "SONNO DOGMATICO"

- DALLA #VENOSA DI #ORAZIO ("#SàPERE #AUDE") E DI #ROBERTO IL #GUISCARDO ("TERROR MUNDI"), ALLA #JESI DELLO "#STUPORMUNDI" (FEDERICO II DI SVEVIA), E ALLA #KOENIGSBERG DI #KANT ("LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI #GIUDIZIO", 1790), ALLA #KALININGRAD DELLA RUSSIA DI OGGI (2024).

Un piccolo invito "filologico" a riaprire la riflessione sulla domanda kantiana del "che cosa posso sapere?" e, possibilmente, cercare, mangiando sano e con gusto, di riprendere il cammino nell’#oceanoceleste (#Keplero, 1611)

- Una nota in memoria di Dante Alighieri, William Shakespeare, Immanuel Kant ...

SALUTE E SAPERE. L’aver dimenticato la lezione di Orazio ("Chi bene incomincia è già a metà dell’opera; risolviti a diventare saggio: incomincia [dimidium facti, qui coepit, habet: sàpere aude, incipe]") dice di una cosa terribile non solo a ogni persona e a ogni cittadino e a ogni cittadina della luminosa e solare Venosa (Basilicata, Potenza), ma dell’intera Europa (e del Pianeta Terra)!

ANTROPOLOGIA E PEDAGOGIA. "L’UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA" (FEUERBACH), A TUTTI I LIVELLI. Materialmente e spiritualmente, è un cosiddetto segreto di "Pulcinella. Il filosofo che fu chiamato pazzo" (Romeo De Maio, 1989), non si sa più nemmeno mangiare e, cosa ancora più grave, non sapendo nemmeno più assaporare e "as-saggiare", si ignora che cosa mangia e "che cosa" sia (diventato) il cosiddetto "uomo", antropologicamente!

COSTITUZIONE, "RAPPORTO SOCIALE DI #PRODUZIONE", E CIBO. Non solo a Casa, ma nelle Scuole e nelle Università e nelle Accademie (atee e devote), cosa insegnano, cosa danno da "mangiare": "Prendete e mangiate", ma che cosa?! Non è il caso di suonare le campane a martello, uscire dal letargo, e decidersi a riprendere lo studio della filologia e della letteratura e della #storia e della filosofia e ad affrontare i lavori dell’Incompiuta, del "Complesso della Santissima Trinità"?!

- Note:

- ANTROPOLOGIA, STORIA, LETTERATURA, E FILOSOFIA: "PULCINELLA. IL FILOSOFO CHE FU CHIAMATO PAZZO" (ROMEO DE MAIO, 1989).

- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (KANT), TEOLOGIA - POLITICA ("#CORPOMISTICO), E FILOLOGIA ( "#EUCHARISTIA"). PROGRAMMA Dialoghi di Pistoia, XV EDIZIONE (24-25-26 maggio 2024): "Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la #mente".

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA "TERZA PERSONA", IL PARADOSSO DEL "CORPO MISTICO", E IL "CREPUSCOLO DEGLI IDOLI".5 maggio 2024, di Federico La Sala

LA "TERZA PERSONA", IL PARADOSSO DEL "CORPO MISTICO", E IL "CREPUSCOLO DEGLI IDOLI" E DEL PAOLINISMO HEGELIANO (NIETZSCHE): "ESSERE, O NON ESSERE" ("AMLETO").

Una nota a margine di un breve testo di Gilles Deleuze:

- "Scrivere non è raccontare i propri ricordi, i propri viaggi, i propri amori e i propri lutti, i propri sogni e i propri fantasmi. Sarebbe come peccare per eccesso di realtà, o d’immaginazione: in ambedue i casi è l’eterno papà-mamma, struttura edipica che si proietta nel reale o s’introietta nell’immaginario. [...] La letteratura segue la via opposta, e si pone solo scoprendo sotto le persone apparenti la potenza di un impersonale che non è affatto una generalità, ma una singolarità al livello più alto: un uomo, una donna, una bestia, un ventre, un bambino...

- Non sono le prime due persone che servono da condizione dell’enunciazione letteraria; la letteratura incomincia solo quando nasce in noi una terza persona che ci spoglia del potere di dire Io (il “neutro” di Blanchot). Certo, i personaggi letterari sono perfettamente individuati, e non sono né vaghi né generici; ma tutti i loro tratti individuali li elevano a una visione che, come un divenire troppo potente per loro, li trasporta in un indefinito: Achab e la visione di Moby Dick. [...]

- Non si scrive con le proprie nevrosi. La nevrosi, la psicosi, non sono passaggi di vita, ma stati in cui si cade quando il processo è interrotto, impedito, chiuso. La malattia non è processo, ma arresto del processo, come nel “caso Nietzsche”. Così lo scrittore in quanto tale non è malato, ma piuttosto medico, medico di se stesso e del mondo. Il mondo è l’insieme dei sintomi di una malattia che coincide con l’uomo.

- La letteratura appare allora come un’impresa di salute: non che lo scrittore abbia necessariamente una salute vigorosa, ma gode di un’irresistibile salute precaria che deriva dall’aver visto e sentito cose troppo grandi, troppo forti per lui, irrespirabili, il cui passaggio lo sfinisce, ma gli apre dei divenire che una buona salute dominante renderebbe impossibili. Da quel che ha visto e sentito, lo scrittore torna con gli occhi rossi, i timpani perforati." (Gilles Deleuze, "Critica e clinica").

Se è vero (come è vero) che "la letteratura incomincia solo quando nasce in noi una terza persona che ci spoglia del potere di dire Io (il “neutro” di Blanchot)" (G. Dekeuze, cit.), è altrettanto vero che la "terza persona" non è affatto una "Persona", ma innanzitutto la Relazione tra "le prime due persone che servono da condizione dell’enunciazione letteraria" stessa: "IN #PRINCIPIO ERA IL #LOGOS", LA "COSTITUZIONE", NON UN #LOGO DI UN SIGNOR "NESSUNO", IL "NEUTRO" DI BLANCHOT).

- GILLES DELEUZE, “La letteratura e la vita”, in Critica e clinica, 1993 Edition de Minuit,

tr. Cortina editore, Milano, 1996)

SUl tema, nel sito, si cfr.:

URGENTE UNA "RICAPITOLAZIONE", MATEMATICAMENTE CORRETTA --- PSICHE (INDIVIDUO) E POLIS (SOCIETA’): LA CURA. Note a margine del "XXI Congresso Società Psicoanalitica Italiana" (Roma, maggio 2024).

FLS

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’INNO ALLA GIOIA ("AN DIE FREUDE") E LA FILOLOGIA: KANT, SCHILLER, BEETHOVEN, "FREUD ... E" LACAN.2 maggio 2024, di Federico La Sala

L’INNO ALLA GIOIA ("AN DIE FREUDE") E LA FILOLOGIA: KANT, SCHILLER, BEETHOVEN, "FREUD ... E" LACAN.

- UE - EUROPA. L’inno europeo:

- "La melodia utilizzata per rappresentare l’UE è tratta dalla Nona sinfonia, composta nel 1823 da Ludwig van Beethoven, che ha messo in musica l’"Inno alla gioia", scritto da Friedrich von Schiller nel 1785.

- L’inno simbolizza non solo l’#Unioneeuropea, ma anche l’Europa in generale. L’Inno alla gioia esprime la visione idealistica di Schiller sullo sviluppo di un legame di fratellanza fra gli uomini, visione condivisa da Beethoven.

- Nel 1972 il Consiglio d’Europa ha adottato il tema dell’Inno alla gioia di Beethoven come proprio inno. Nel 1985 è stato adottato dai capi di Stato e di governo dei paesi membri come inno ufficiale dell’Unione europea. L’inno è privo di testo ed è costituito solo dalla musica. Nel linguaggio universale della musica, questo inno esprime gli ideali di libertà, pace e solidarietà perseguiti dall’Europa.

LA CULTURA EUROPEA, SIGMUND #FREUD, E L’INNO ALLA #GIOIA (F. #Schiller, "An die #Freude", 1785).

NEL "NOME DI FREUD", LA "PSICOANALISI" DEL «JOYOSO» JACQUES LACAN. Due brevi note a margine della seguente "dichiarazione":

- “I wish to begin by saying what, while appearing under Freud’s name, extends beyond the time of his appearance and conceals its truth even in its very unveiling - that Freud’s name signifies «joy»” (Jacques Lacan, «An address: Freud in the century», 1956).

MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA. A CHE GIOCO GIOCHIAMO?!

- "GIOIOSAMENTE, GIOCOSAMENTE: «FREUD ... E»

- Freud - letto in italiano come si scrive è quasi «fred-do»

- Freud - pronunciato in tedesco dà «Froid», che in-francesce-tradotto-in-italiano è ancora «freddo»

- Freud - più una «e» in tedesco equivale alla nostra «gioia»

- Freud - più la «e», pronunciata in tedesco su suolo italico dà «fro(i)de»

- (cit. da una mia relazione intitolata, "Cosa nasconde Freud a Freud? Cosa nascondiamo noi a noi stessi? Note da/per un seminario interdisciplinare sulla "Interpretazione dei sogni", all’ Università di Salerno, Sede di Via Irno - 30. 03. 1976).

FREUD O LACAN? "SÀPERE AUDE" (ORAZIO - KANT). Nella ricorrenza del XXI Congresso Nazionale della Societa’ Psicoanalitica italiana, RICORDANDO ELVIO FACHINELLI (con le parole di Francesco Marchioro: "Spirito curioso, ironico, indipendente e analista non ortodosso denuncia con forza una sorta di «freudolente» uso della terapia e accusa la sua stessa istituzione di praticare una “psicoanalisi della risposta”, nel senso che si limita a «dare ragione all’esistente, razionalizzare le irrazionalità, tamponare i conflitti», offrire una terapia dell’adattamento invece di essere una psicoanalisi interrogante, capace di sollevare domande radicali sullo statuto del soggetto e la sua relazione alla Lebenswelt, al mondo della vita.": Altoadige.it, 22.12.2019), non è il caso di svegliarsi dal sonno dogmatico e riprendere il filo da Kant (1724-2024), dalla interpretazione dei "sogni di un visionario" (1766), e riprendere coraggiosamente a "servirsi della propria intelligenza ("1784), e, insieme, far un so critico della propria facoltà di giudizio, come ha fatto e sollecitato a fare in prima persona Michel Foucault nel 1984?

-

> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PSICOANALISI E SOCIETA’: "LA CURA. Alcune note a margine del XXi Congresso Nazionale Società Psicoanalitica Italiana (Roma, 24-25-26 maggio 2024).1 maggio 2024, di Federico La Sala

Al di là del #paolinismo (dell’#hegelismo e del #lacanismo): "#Psiche e #Polis" (#Platonismo) e "#Costruzioni nell’#analisi" (S. Freud, 1937).

- Una nota a margine del "XXI Congresso Società Psicoanalitica Italiana" ) *

ANTROPOLOGIA E #PSICOANALISI: "LA FERMA FERMA" (E. Fachinelli, 1979). Purtroppo, bisogna dirlo la Società Psicoanalitica Italiana, all’altezza del XXI Congresso (in coincidenza con l’anniversario della #nascita di #Kant, trecento anni fa, 1724) ha perso tutto il coraggio degli inizi (del "#sàpereaude!" oraziano come dell’#illuminismo kantiano) del suo "fondatore" (#COPERNICO, #DARWIN, e #FREUD): non riesce ad "#apriregliocchi" su una vera e propria "seconda" #rivoluzionecopernicana in progress e continua ad agitare "la_can_na" per l’aria - almeno dal 1989, dalla morte contemporanea di #CesareMusatti e di #ElvioFachinelli.

MEMORIA E STORIA: L’ITALIA, IL VECCHIO E NUOVO #FASCISMO, E "LA FRECCIA FERMA". La lezione sorprendente e preveggente di Elvio Fachinelli.

ARCHEOLOGIA, #STORIAELETTERATURA, E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929): "RIVEDERE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" E’ POSSIBILE. "L’#Interpretazione dei #Sogni" (1899) ha il suo legame con l’#Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di #Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della "Divina Commedia" (Pg. II, 46-48) di #DanteAlighieri.

NOTA:

- CON #KANT E #FREUD, #OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO #FACHINELLI.

- Antropologia, #psicoanalisi, e #critica della #ragione hegeliana (e lacaniana).

- Una nota a margine del lavoro di Pietro Barbetta, "Elvio Fachinelli - Psychoanalysis of Dissension in Italy.

PSICOANALISI E #SOCIETA’: "TENTATIVI DI ANNULLARE IL #TEMPO" E "#COSTRUZIONI NELL’ #ANALISI" ...

- In #memoria di #SigmundFreud (1939), #CesareMusatti (1989) e di #ElvioFachinelli (1989)

Una breve nota a margine di un intervento di Sergio Benvenuto ("Anti-Deleuze", "Le parole e le cose", 29 aprile 2024).