IMMIGRAZIONE, STRANIERI, CITTADINANZA: LA CRESCENTE DIVERSITA’ DELLE SOCIETA’ DEL XXI SECOLO E LE SOLUZIONI ANTISTORICHE E IRREALISTICHE CHE POPOLANO ANCORA LA NOSTRA IMMAGINAZIONE. "L’esclusione democratica e i suoi rimedi". Un’analisi di Charles Taylor - a cura di Federico La Sala

L’ESLUSIONE DEMOCRATICA E I SUOI RIMEDI

La democrazia moderna è naturalmente favorevole a includere l’altro,

dal momento che essa è per definizione il governo di tutti.

La democrazia moderna è naturalmente favorevole a includere l’altro,

dal momento che essa è per definizione il governo di tutti.

Ma accanto a questa tendenza,

vi è sempre la tentazione dell’esclusione, dovuta al fatto che una democrazia funziona meglio quando i suoi membri

si conoscono tra loro, si fidano gli uni degli altri e sentono di avere obblighi reciproci.

Ma accanto a questa tendenza,

vi è sempre la tentazione dell’esclusione, dovuta al fatto che una democrazia funziona meglio quando i suoi membri

si conoscono tra loro, si fidano gli uni degli altri e sentono di avere obblighi reciproci.

L’arrivo di masse di immigrati e la concessione della cittadinanza attiva agli stranieri rappresentano una sfida per qualsiasi paese.

L’arrivo di masse di immigrati e la concessione della cittadinanza attiva agli stranieri rappresentano una sfida per qualsiasi paese.

Il contenuto esatto del patto sociale, le basi della fiducia reciproca e la forma degli obblighi

che ciascuno deve assumere nei confronti degli altri, tutto deve essere ridefinito, reinventato.

Il contenuto esatto del patto sociale, le basi della fiducia reciproca e la forma degli obblighi

che ciascuno deve assumere nei confronti degli altri, tutto deve essere ridefinito, reinventato.

La risposta “giacobina” al problema dell’immigrazione, cioè l’assimilazione rigorosa a una concezione

della cittadinanza inscindibile da un alto tasso di esclusione interna, si sta rivelando sempre meno adeguata.

La risposta “giacobina” al problema dell’immigrazione, cioè l’assimilazione rigorosa a una concezione

della cittadinanza inscindibile da un alto tasso di esclusione interna, si sta rivelando sempre meno adeguata.

L’idea che sia necessario sopprimere le differenze per costringere gli individui in un unico stampo,

definito come il modello dominante di vita in una certa società, ha via via perduto terreno.

L’idea che sia necessario sopprimere le differenze per costringere gli individui in un unico stampo,

definito come il modello dominante di vita in una certa società, ha via via perduto terreno.

Gli immigrati non sentono più come un tempo l’imperativo ad assimilarsi. Il senso di gratitudine verso il paese

che li accoglie è stato sostituito da qualcosa di molto simile a un’idea antichissima, che si ritrova in molte religioni:

quella che la terra sia stata data in comune a tutto il genere umano.

Gli immigrati non sentono più come un tempo l’imperativo ad assimilarsi. Il senso di gratitudine verso il paese

che li accoglie è stato sostituito da qualcosa di molto simile a un’idea antichissima, che si ritrova in molte religioni:

quella che la terra sia stata data in comune a tutto il genere umano.

I princìpi fondamentali

delle costituzioni repubblicane, come la stessa

democrazia e i diritti umani, per esempio, non

sono negoziabili.

I princìpi fondamentali

delle costituzioni repubblicane, come la stessa

democrazia e i diritti umani, per esempio, non

sono negoziabili.

Ma a questa fermezza deve

accompagnarsi il riconoscimento che possono

esserci modi diversi di realizzare tali princìpi,

che non possono essere applicati in modo neutrale

senza confrontarsi in qualche misura con le

concrete differenze religiose, etniche e culturale

esistenti in una data società e inseparabili da

tutte le identità storiche.

Ma a questa fermezza deve

accompagnarsi il riconoscimento che possono

esserci modi diversi di realizzare tali princìpi,

che non possono essere applicati in modo neutrale

senza confrontarsi in qualche misura con le

concrete differenze religiose, etniche e culturale

esistenti in una data società e inseparabili da

tutte le identità storiche.

Le pretese monopolistiche

di queste ultime, tuttavia, debbono essere

fermamente respinte, così come la rivendicazione

di un diritto storico esclusivo su un dato territorio.

Le pretese monopolistiche

di queste ultime, tuttavia, debbono essere

fermamente respinte, così come la rivendicazione

di un diritto storico esclusivo su un dato territorio.

Che cosa significa in pratica? Non c’è

molto da dire sull’argomento in termini generali.

Bisogna adattare le soluzioni alle diverse

situazioni.

Che cosa significa in pratica? Non c’è

molto da dire sull’argomento in termini generali.

Bisogna adattare le soluzioni alle diverse

situazioni.

di CHARLES TAYLOR (Lettera internazionale, Anno XXIV - n. 98 IV Trimestre 2008)

Quali sono le cause che spingono all’esclusione sociale? Potremmo metterla così: la democrazia è inclusiva in quanto è il governo di tutti ma è anche esclusiva in quanto è il governo di tutti. L’esclusione è un sottoprodotto del forte bisogno di coesione di tutte le società che si autogovernano.

Il principio di identità comune

Uno Stato democratico non può fare a meno di un’identità comune di qualche tipo. Per capirlo, è sufficiente riflettere un istante sulla particolare fonte di legittimazione degli stati fondati sul principio della sovranità popolare. Per essere sovrano, infatti, un popolo deve formare un’entità e possedere una personalità ben definite. Le rivoluzioni che precedettero la nascita degli stati a sovranità popolare trasferirono il potere politico da un re a una “nazione” o a un “popolo”.

Tali parole, già esistenti, furono usate per indicare un’entità politica senza precedenti, almeno nel contesto dell’Europa agli inizi dell’età moderna. Naturalmente, il concetto di “popolo”, per esempio, poteva essere applicato all’insieme dei sudditi di un regno, o agli strati inferiori della società, ma prima della rivoluzione non era mai stato usato per indicare un’entità politica in grado di decidere e di agire collettivamente e alla quale si potesse attribuire una volontà.

Ma perché questa nuova entità avrebbe dovuto aver bisogno di una forte coesione interna? Il concetto di sovranità popolare non coincide semplicemente con quello di volontà della maggioranza, più o meno limitata dal rispetto della libertà individuale e delle leggi? In realtà, questo modo di assumere le decisioni può essere adottato da organismi molto diversi tra loro, comprese le aggregazioni più occasionali. Si intuisce che una società democratica deve essere fondata su un legame molto più forte di quello prodotto da una circostanza qualsiasi.

Ma quali sono le ragioni di questo bisogno? Oltre a implicare l’adozione di una certa categoria di procedure decisionali, basate sul principio di maggioranza, la sovranità popolare permette di fare riferimento a un tipo particolare di giustificazione: si ritiene infatti che nei regimi democratici i cittadini godano di un grado di libertà superiore rispetto alle società governate da un monarca assoluto o da un’aristocrazia ansiosa di difendere i suoi privilegi.

Il concetto di sovranità popolare è intimamente legato a quello di popolo come entità collettiva.

In una società democratica si è liberi in virtù del fatto che si governa tutti insieme e non si è soggetti ad alcun’altra entità che non avrebbe alcun bisogno di tener conto della nostra volontà. La nostra libertà consiste nella certezza di avere voce in capitolo e di prendere parte al processo decisionale; di godere di questa libertà in virtù della stessa legge che affranca tutti e consente di goderne insieme.

Tale legge realizza e difende la nostra libertà, a prescindere dal fatto che si sia vincitori o sconfitti in una decisione particolare. Essa delimita una comunità formata da tutti coloro che dipendono da essa per la realizzazione e la difesa della propria libertà comune. Inoltre, definisce un’entità collettiva, un popolo, che mantiene la sua libertà agendo unito secondo la legge; un’entità collettiva in continuo sviluppo, un’associazione che assicura ai propri membri un beneficio particolarmente prezioso: la libertà. Poiché tale valore è cruciale per l’identità dei membri stessi, questi membri tendono a identificarsi profondamente con l’entità di cui fanno parte e a sentirsi uniti al resto dei partecipanti da un legame di solidarietà.

I tre modi dell’esclusione

Stabilita la necessità di un’identità comune, in che modo può generarsi l’esclusione? In una miriade di modi, che si possono osservare in diverse circostanze.

La più tragica di tali circostanze è anche la più ovvia e riguarda il caso in cui un gruppo sociale, che non possa essere assimilato alla società dominante, ne venga brutalmente espulso, mediante quella che oggi si chiama “pulizia etnica”. In altri casi, i portatori di una differenza che minaccia l’identità dominante subiscono un’esclusione meno drastica ma ugualmente efficace.

Anche se può apparire una contraddizione in termini, ritengo che l’integrazione forzata debba essere inserita tra le forme di esclusione. Per esempio, nel XIX secolo il movimento nazionalista ungherese tentò di assimilare con la forza slovacchi e rumeni, e tuttora i turchi sono riluttanti ad ammettere l’esistenza di una minoranza curda ai loro confini orientali. Un comportamento di questo tipo non esclude formalmente una minoranza, ma rappresenta in un certo senso l’equivalente di una pulizia etnica.

È come se si dicesse ai diversi: così come siete, o come affermate di essere, per voi qui non c’è posto; quindi dovremo cambiarvi. Altre volte l’esclusione può assumere la forma di un imbroglio, come nel Sud Africa dell’apartheid, dove milioni di neri furono esclusi dalla cittadinanza con la scusa che erano già cittadini delle loro homelands, che non facevano parte dello Stato. Queste diverse forme di esclusione sono giustificate dall’argomento che i diversi rappresentano una minaccia per l’identità politica dominante. Ma questa minaccia dipende a sua volta dal fatto che la sovranità popolare è diventata la principale fonte di legittimazione di ogni Stato moderno. Oggi è diventato molto difficile sostenere le virtù di una società dichiaratamente gerarchica, in cui i vari gruppi sociali siano collocati in ordini sociali diversi, alcuni dei quali inferiori o sottoposti ad altri, come nel sistema dei millet vigente nell’Impero ottomano.

Nasce da qui il paradosso per cui un tempo i popoli conquistatori accettavano tranquillamente la coesistenza con altri popoli, profondamente diversi da loro. Più siamo, meglio stiamo, si pensava allora. I califfi dell’Impero omayyade non facevano nulla per indurre i sudditi cristiani a convertirsi all’islam, quando non cercavano più o meno apertamente di scoraggiarli a farlo. Entro i limiti di questa disuguaglianza di fondo, gli antichi imperi potevano vantare spesso standard di tolleranza e di coesistenza “multiculturale” molto elevati.

La storia ci ha tramandato celebri esempi di sovrani, come Akbar della dinastia dei Mogul, che ci sembrano illuminati da una straordinaria umanità, se li confrontiamo con quanto succede oggi in quella parte del mondo e altrove. Non è un caso che la pulizia etnica sia un’invenzione del XX secolo. Per parlare solo dell’Europa, è partita dai Balcani, dove ha cominciato a diffondersi dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ha raggiunto proporzioni epiche nella Seconda, e non si è ancora conclusa.

L’era democratica crea nuovi ostacoli alla coesistenza, perché pone una serie di questioni - quelle riguardanti l’identità politica dello Stato - suscettibili di dividere profondamente un popolo. Per esempio, indù e musulmani hanno vissuto a lungo insieme con grande civiltà, e perfino con un certo sincretismo, nelle stesse zone del subcontinente indiano dove in seguito si sarebbero violentemente combattuti. Che cosa è successo? Spesso si cerca di spiegare questo cambiamento con la politica britannica, basata sul principio divide et impera, oppure con la mania inglese per i censimenti, che rivelò per la prima volta chi era in maggioranza in una certa zona del paese.

Tali fattori possono aver avuto la loro importanza, ma è evidente che fu la situazione storica a innescarli. Il successo del movimento indipendentista, che aveva come obiettivo l’espulsione dell’impero multinazionale britannico e la creazione di uno Stato democratico, pose in modo sempre più urgente la questione dell’identità politica del futuro Stato. Nell’era della democrazia, far parte della maggioranza diventa un fattore decisivo.

Nelle società soggette a flussi di immigrazione, con un alto livello di unità etnica e storica, l’esclusione può assumere a volte una forma ancora diversa. In queste società, il sentimento nazionale e unitario è rimasto legato così a lungo all’idea di una comunità di lingua, di cultura, di storia e di sangue, che molti hanno difficoltà ad accettare l’inserimento nella cittadinanza di consistenti gruppi di individui con un’origine diversa. Il disagio provocato da una situazione di questo tipo può manifestarsi in vari modi. Alcune società con una popolazione molto omogenea sono restie a concedere la cittadinanza agli stranieri. L’esempio più conosciuto è quello della Germania, dove i nipoti dei Gastarbeiter turchi, che parlano correntemente solo il tedesco e sono nati e cresciuti a Francoforte, per lo Stato rimangono stranieri residenti.

Ma a volte lo stesso disagio può mostrarsi in una forma più sottile e ambigua. In molti paesi, gli stranieri possono chiedere la cittadinanza dopo un certo periodo di residenza e alcuni hanno perfino adottato politiche ufficiali di integrazione, con il consenso di un’ampia maggioranza di “autoctoni”. Tuttavia, questi ultimi sono abituati a fare politica tra di loro e sono restii a cambiare atteggiamento, o forse bisognerebbe dire che non sanno ancora come cambiare: non è facile abituarsi alle novità. Per esempio, in molti paesi i cittadini “autoctoni” continuano a discutere di questioni politiche tra loro, sui giornali o attraverso altri mezzi di comunicazione di massa, come se gli immigrati non fossero una delle parti in causa. Ci si interroga sui modi in cui la società possa trarre il massimo vantaggio dai nuovi arrivati, o su come evitare certe spiacevoli conseguenze, ma in tutti i discorsi gli immigrati rimangono sempre “loro”, come se non fossero veramente potenziali interlocutori.

Con questo non intendo dire che la democrazia conduca ineluttabilmente all’esclusione. Sarebbe una conclusione disperata, mentre la situazione non lo è affatto. Come afferma lo slogan che ho citato all’inizio, penso che la democrazia moderna sia naturalmente favorevole a includere l’altro, dal momento che essa è per definizione il governo di tutti. Ma penso anche che, accanto a questa tendenza, vi sia sempre la tentazione dell’esclusione, dovuta al fatto che una democrazia funziona meglio quando i suoi membri si conoscono tra loro, si fidano gli uni degli altri e sentono di avere obblighi reciproci.

L’arrivo di masse di immigrati e la concessione della cittadinanza attiva agli stranieri rappresentano una sfida per qualsiasi paese. Il contenuto esatto del patto sociale, le basi della fiducia reciproca e la forma degli obblighi che ciascuno deve assumere nei confronti degli altri, tutto deve essere ridefinito, reinventato.

Non è un compito facile e non c’è da stupirsi che molti siano tentati di tornare alle vecchie abitudini e di negare l’esistenza del problema: escludendo direttamente gli stranieri dalla cittadinanza, come in Germania, o perpetuando i vecchi modi di parlare, di pensare e di fare politica, tutti basati sulla distinzione tra “noi” e “loro”. E la tentazione è ancora più forte in quanto la società tradizionale può essere costretta, per un certo periodo, a rinunciare ai vantaggi derivanti dalla forte coesione sociale di un tempo.

Si pensi alla storia degli Stati Uniti, dove ogni ondata di immigrazione veniva percepita da molti americani di più vecchia data come una minaccia alla democrazia e all’american way of life. I primi a essere guardati con sospetto furono gli irlandesi, arrivati in America a partire dal 1840. Poi fu la volta degli immigrati dall’Europa meridionale e orientale, giunti negli ultimi decenni del secolo. Per non parlare di una parte importante e antica della popolazione residente, i neri, ai quali furono concessi teoricamente i diritti di cittadinanza a partire dalla fine della Guerra civile, ma che rimasero praticamente esclusi dal voto in gran parte degli Stati del Sud fino al varo delle leggi sui diritti civili negli anni Sessanta.

Gli esempi che ho citato sono tutti caratterizzati dall’arrivo dall’estero, o dall’ottenimento dei diritti attivi di cittadinanza, di individui dotati di un retroterra etnico-linguistico, o anche di una cultura politica, diversi da quelli degli “autoctoni”. Ma l’esclusione può operare anche lungo altre linee.

L’importanza stessa della coesione sociale e di una concezione condivisa della cultura politica ha spinto a volte le democrazie a tentare di costringere tutti i cittadini in un unico stampo. L’esempio più conosciuto di questo fenomeno è la tradizione “giacobina” della Francia repubblicana, che ha puntato sin dall’inizio a trasformare in modo rigoroso e inflessibile le persone. Una definizione chiara del campo di azione della politica e degli effetti della cittadinanza permette di raggiungere un’intesa comune, destinata in teoria a durare in eterno.

Tale complesso dottrinale, a cui tutti i cittadini devono prestare una fedeltà assoluta, è rigorosamente difeso dai nemici ideologici, dagli scettici e, se è il caso, dagli immigrati. In questo caso l’esclusione non è diretta contro un gruppo pregiudizialmente giudicato estraneo, bensì contro modi di vivere la cittadinanza diversi da quello ufficiale. L’atteggiamento di chi si rifiuta di subordinare alla cittadinanza altri aspetti della propria identità è condannato come antipatriottico.

Per esempio, una forma di esclusione interna è quella basata sulla discriminazione di genere che opera da tempo non solo nelle società di ispirazione giacobina, ma anche in tutte le democrazie liberali, dove, senza alcuna eccezione, il diritto di voto è stato concesso alle donne solo in un’epoca relativamente recente. È innegabile che lo stile della politica, i modi e i toni del dibattito pubblico e altri aspetti della vita pubblica siano stati stabiliti secondo criteri puramente maschili e che non siano ancora stati pienamente adattati alle donne. L’inclusione delle donne nella cultura politica esige l’introduzione di cambiamenti, anche se non sappiamo ancora bene di quali.

La risposta del multiculturalismo

Nella democrazia è possibile definire l’esclusione come la tentazione di escludere i diversi, al di là di eventuali antipatie o di pregiudizi storici; una tentazione che nasce piuttosto dal fatto che nessuna società democratica può fare a meno di un clima di grande intesa, di fiducia e di impegno reciproco. Questa esigenza può rendere più difficile l’integrazione degli stranieri e stimolare la tentazione di creare una barriera intorno alla comunità originaria. Ma può anche favorire quella che ho chiamato l’“esclusione interna”, la creazione di un’identità comune intorno a una concezione rigorosa della politica e della cittadinanza, che rifiuta qualunque compromesso ed esige la subordinazione di tutti gli altri aspetti dell’identità dei cittadini. È evidente che questi due modi non si escludono a vicenda.

Anche le società basate sull’esclusione interna possono decidere di chiudere le porte agli immigrati, come l’esperienza del Front National ha mostrato, ahimè, fin troppo chiaramente; mentre le società che hanno fondato il loro sviluppo storico sull’integrazione possono a volte ricorrere all’esclusione interna nel tentativo di creare una certa unità nella diversità. Ora, è evidente che, negli ultimi tempi, la necessità di rispondere alla sfida costituita dall’arrivo di grandi masse di immigrati è diventata un fatto che coinvolge tutte le società democratiche, costrette a diventare sempre più “multiculturali”.

È altrettanto evidente, inoltre, che la risposta “giacobina” a questo problema, ovvero l’assimilazione rigorosa a una concezione della cittadinanza inscindibile da un alto tasso di esclusione interna, si sta rivelando sempre meno adeguata. Non è facile spiegarne le ragioni, ma mi sembra innegabile che sia così.

La nostra mentalità si è modificata in modo quasi impercettibile, a partire dagli anni Sessanta. L’idea che sia necessario sopprimere le differenze per costringere gli individui in un unico stampo, definito come il modello dominante di vita in una certa società, ha perduto progressivamente terreno. Le femministe, le minoranze culturali, gli omosessuali, i gruppi religiosi chiedono da tempo che la formula ufficiale venga modificata per venire incontro alle loro esigenze, piuttosto che il contrario.

Allo stesso tempo, si assiste a un altro cambiamento, probabilmente collegato al primo, ma dotato di radici proprie. È un cambiamento altrettanto sottile e ancora più difficile da definire con precisione. Ma è un fatto che gli immigrati non sentono più come un tempo l’imperativo ad assimilarsi. Beninteso, quasi tutti desiderano integrarsi a fondo nelle società in cui si sono trasferiti, e soprattutto desiderano esservi accettati come membri a pieno titolo. Ma sempre più spesso vogliono farlo con i tempi e i modi che ritengono più opportuni e sono convinti che la società in cui desiderano integrarsi debba a sua volta modificarsi per accoglierli.

Il senso di indiscussa gratitudine verso il paese che aveva offerto loro rifugio e nuove opportunità, che un tempo sembrava rendere ingiustificata e inopportuna qualsiasi rivendicazione della propria differenza, è stato sostituito da qualcosa di molto simile a un’idea antichissima, che si ritrova in molte religioni: quella che la terra sia stata data in comune a tutto il genere umano. Un certo territorio non appartiene in modo incondizionato alle persone che ci sono nate, che non hanno dunque il potere di decidere arbitrariamente chi ci può vivere. Il fatto di essere accettati in una società non comporta l’obbligo morale di accettare qualunque condizione venga imposta.

Questo cambiamento di mentalità ha prodotto due effetti principali. Il primo, è la diffusione dell’idea che la cultura di una nazione sia un processo in continua evoluzione, che possa essere in parte determinato anche da chi ne entra a far parte dall’esterno. Questo pensiero (spesso inespresso) sta diventando il modo prevalente di concepire/considerare l’atto della migrazione, sostituendo sempre più l’idea di assimilazione unilaterale. Il secondo effetto è un’intensificazione di un fenomeno già conosciuto da tempo e che oggi appare del tutto “normale”, ovvero quello per cui certi gruppi di immigrati si comportano - dal punto di vista morale, culturale e politico - come elementi di una diaspora. Non è da ora che gli immigrati tendono a ricreare nei paesi di accoglienza la realtà che si sono lasciati alle spalle.

Ma mentre in passato questo fenomeno era disapprovato o osservato con diffidenza dalla maggior parte degli autoctoni, o più o meno tollerato a seconda della simpatia con cui si guardava alla causa del paese di origine degli immigrati, oggi credo che si cominci a considerare questo tipo di comportamento del tutto normale. Naturalmente, se un gruppo di terroristi utilizza un paese ospite come base per le sue operazioni, ciò non mancherà di suscitare una forte reazione nell’opinione pubblica, che sarà dovuta tuttavia alla percezione di una violazione dell’etica politica dominante e non a quella di un eccessivo attaccamento al proprio paese d’origine. Considerarsi ed essere considerato dagli altri un cittadino a tutti gli effetti del paese ospite e allo stesso tempo rimanere profondamente legato alle sorti del proprio paese d’origine sta diventando sempre di più una condizione normale.

Identità repubblicana e nazionalismo

La conclusione che si può trarre dall’analisi precedente è questa: le democrazie si trovano in una situazione di stallo. Da una parte, non possono fare a meno di una forte coesione intorno a una precisa identità politica, e proprio per questo sono tentate di escludere quanti non possono o non vogliono adattarsi facilmente all’identità in cui la maggioranza si trova più a suo agio o che ritiene indispensabile per mantenere l’unità del paese. Dall’altra, l’esclusione, oltre a essere profondamente discutibile sul piano etico, va anche contro la sovranità popolare intesa come fonte di legittimazione politica, vale a dire contro l’ideale della democrazia come governo di tutti.

Il bisogno di formare un popolo in grado di agire come ente politico collettivo si scontra con la richiesta di inclusione di tutti quelli che possono avanzare legittimamente il proprio diritto alla cittadinanza. Questa è l’origine della malattia; esiste qualche rimedio? Non sarà facile trovarli.

Credo tuttavia che riconoscere l’esistenza del dilemma rappresenti già un bel passo avanti, dato che ci consente di capire che per affrontare questo problema sarà necessario quasi sempre procedere a una difficile ridefinizione creativa della nostra identità politica. Dopo tutto, le difficoltà nascono proprio dal fatto che spesso una definizione storicamente consacrata di tale identità non è considerata accettabile da tutti coloro che hanno il diritto morale di ottenere la cittadinanza.

Troppo spesso, tuttavia, la reazione a una situazione del genere è quella di rendere ancora più assoluta e immodificabile l’identità originaria, quasi si trattasse di un tratto irrinunciabile di un popolo, con il suo territorio e la sua storia.

Esiste una versione “repubblicana” e una “nazionale” di questo appello alle origini. Nel primo caso, le specificità della nostra costituzione repubblicana sono rese assolute e inviolabili, anche quando è evidente che rappresentano un ostacolo alla ricerca di un nuovo terreno comune. Così si assiste all’affiorare di un certo fondamentalismo “giacobino” in Francia, in reazione ad alcune richieste avanzate dalla crescente minoranza musulmana. Si proibisce alle studentesse musulmane di indossare il velo a scuola, azione ritenuta contraria ai principi della laïcité, profondamente radicati nella tradizione repubblicana francese. Il principio generale della neutralità dello Stato, fondamentale per tutte le moderne democrazie pluraliste, è identificato metafisicamente con una sua particolare realizzazione storica, considerata altrettanto non negoziabile del primo.

Si tratta evidentemente di una reazione dettata dal panico, comprensibile ma disastrosa. Posta di fronte a una realtà insolita, di disturbo, la gente torna alle origini della sua identità comune. Ma questa reazione è facilitata dal convincimento che la costituzione originaria della nazione rappresenti una soluzione definitiva della questione dell’identità politica, in grado di neutralizzare in anticipo qualsiasi rischio di esclusione illegittima. Si vorrebbe negare che il problema sia inerente all’essenza stessa della democrazia e ci si illude che possa essere stato risolto una volta per tutte da un ordinamento costituzionale ideale. Ma anche se quest’ultimo si fosse perfettamente adattato alla popolazione del tempo della fondazione dello Stato (e quale costituzione può vantarsi di averlo fatto?), i cambiamenti dell’identità personale sopravvenuti nel tempo, attraverso l’immigrazione o i cambiamenti morali e culturali, possono causare uno scollamento tra l’identità politica consolidata e il popolo che dovrebbe unificare. Come ogni forma di fondamentalismo, è un tentativo di negare la storia.

Questo ritorno alle fonti originarie dell’identità spesso lo associamo al nazionalismo, una miscela di cui sono fin troppo note le conseguenze devastanti. Si parte dall’affermazione che un dato territorio appartiene di diritto a una certa comunità etnica, culturale, linguistica o religiosa, prescindendo dal fatto che sia abitato, a volte da secoli, anche da altri popoli. La storia recente della ex Iugoslavia ci offre esempi macabri della pericolosità di un accoppiamento di questo genere.

Chi ha la fortuna di vivere in una società liberale reagisce in genere agli episodi di questo tipo attribuendone la colpa al “nazionalismo” e non alla democrazia. Ma è solo un tentativo di lavarsene le mani. Tanto per cominciare, il termine “nazionalismo” ha diversi significati.

Nella sua versione originaria, per esempio in quella proposta da Herder, era una dottrina di liberazione in profonda sintonia con la democrazia. Non è necessario costringere le persone ad adottare un comportamento artificialmente omogeneo per vivere in pace. Si possono riconoscere diverse identità “nazionali” (Volk) e dare espressione politica a ognuna, perché proprio attraverso questo atto di riconoscimento ciascuna di esse riconosce di non essere universale e di dover coesistere con altre identità egualmente legittime. Il nazionalismo di Herder è un’ideologia universalistica, in cui tutti i Völker sono egualmente degni di rispetto; essa può essere usata (come fece lo stesso Herder) sia per difendere i popoli slavi dall’annessionismo tedesco, sia per difendere la cultura tedesca dalle pretese egemoniche della Francia. Non è necessario accettare il francese come lingua universale per costruire una società libera, con diritti garantiti per tutti. L’identità politica collettiva deve riflettere anche quella di ognuno, un’esigenza perfettamente in sintonia con i princìpi democratici.

La necessità di uno spazio identitario condiviso

A questo punto, ci si può legittimamente domandare se la soluzione migliore per affrontare in modo creativo il problema dell’esclusione democratica non sia quella di dar vita a uno spazio identitario condiviso. È necessario riformulare, negoziare, mediare con grande fantasia tra le identità politiche dei popoli che devono o vogliono vivere sotto lo stesso tetto politico (e ogni coesistenza è sempre in qualche modo il risultato di una miscela di necessità e di scelta). Inoltre, si deve chiarire che si tratta di soluzioni transitorie, che dovranno essere ridiscusse e reinventate dalle generazioni successive.

L’idea di nazionalismo che crea i maggiori problemi è quella definita da Gellner come il «principio politico che afferma che l’unità politica e quella nazionale debbano essere conformi tra loro».1 Secondo questa idea, il problemadellacondivisione dellospazioidentitariopuòessere risolto solo attribuendo a ogni nazione il suo territorio sul quale erigereil suo Stato sovrano. Il carattere utopistico, se non del tutto assurdo, di una proposta del genere balza immediatamente agli occhi.Anche se fosse possibile concedere a ogni gruppo che rivendica il carattere di “nazione” la sua porzione di territorio - e sono diverse migliaia - la popolazione mondiale è così mescolata che ciascuno di questi stati in miniatura continuerebbe ad avere le sue minoranze nazionali. L’unico strumento atto a realizzare l’utopia nazionalistica sarebbe una pulizia etnica su vasta scala. È evidente che l’idea “funziona” solo a patto di rendere certe nazioni più uguali di altre. Le prime avrebbero il loro Stato e il resto dovrebbe rassegnarsi a sopravvivere alla loro ombra come minoranze, se non peggio. Questa concezione del nazionalismo può essere applicata solo negando le sue stesse basi universalistiche.

È questa idea distorta che giustifica la pretesa delle identità nazionali storiche di esercitare un controllo di tipo monopolistico sul “loro” territorio. Nei casi peggiori, questa richiesta può portare a una situazione di tipo iugoslavo. Nei casi migliori, come in quelli del Parti Québécois e dell’ala più liberale del Bharatiya Janata Party, le minoranze vedono garantiti i loro diritti ma l’idea di uno spazio identitario condiviso, frutto di un sostanziale compromesso politico, è vigorosamente respinta dalla maggioranza.

Come abbiamo già detto parlando del costituzionalismo“repubblicano”, l’idea irrealistica di una soluzione definitiva del problema della coesistenza democratica impedisce alle persone di rendersi conto di quella che è la situazione reale nella maggior parte degli stati democratici. La speranza è anche in questo caso quella di fermare la storia, fissandola per sempre nel momento in cui un certo popolo ha legato definitivamente la sua sorte a un dato territorio. E anche in questo caso quella che si presenta come una soluzione del dilemma democratico rischia di esacerbarlo fino a trasformarlo in un conflitto insanabile. Ma la convinzione che la causa di questi mali sia il “nazionalismo” tout court può spingere all’adozione di un’altra soluzione utopistica, quella di un’identità politica fondata su elementi esclusivamente “repubblicani”, senza alcun riferimento alle culture o alle identità nazionali.

Di fronte alle difficoltà di tenere insieme gruppi di cultura, origine, esperienza politica e identità così differenti tra loro, sorge spontanea la tentazione di definire sempre più l’intesa comune in termini “liberali”, invece di fare riferimento alle identità dei cittadini, di concentrarsi totalmente sui diritti individuali e sulle procedure democratiche e legali, trascurando i punti di riferimento storico-culturali o i modelli di vita in cui i cittadini si identificano; in breve, la tentazione di avvicinarsi a quella che Sandel ha chiamato la “repubblica procedurale”.

La spinta ad abbandonare l’etica dei modelli di vita a favore di un’etica basata su altri valori, che si ritiene possano essere meno contestabili e più universalmente accettati, è un fenomeno visibile e anche comprensibile, che spiega in parte il successo sia dell’utilitarismo, che delle teorie deontologiche di ispirazione kantiana. Entrambi questi atteggiamenti tendono a eludere le questioni riguardanti ciò che dà valore alla vita, rendendola più degna e più umana, per procedere su un terreno apparentemente più solido. In un caso, si contano tutte le preferenze, senza prendere in considerazione la presunta qualità degli obiettivi perseguiti. Nell’altro, si astrae anche dalle preferenze per concentrarsi sui diritti di chi le esprime.

A favore dell’astrazione giocano in questo caso tre considerazioni importanti. Prima di tutto, in un’epoca in cui le opinioni morali sono colpite da uno scetticismo crescente, se non trionfante, questo approccio permette di evitare di entrare in un campo in cui tutte le posizioni appaiono dipendere dal nostro modo di interpretare la realtà, e di conseguenza risultano altamente discutibili e incapaci di raccogliere un consenso unanime mentre, presumibilmente, saremmo tutti d’accordo sul fatto che, a parità di condizioni, sia meglio permettere alle persone di vivere come vogliono e rispettare la loro libertà di scelta. In secondo luogo, il rifiuto di adottare un particolare modello di vita lascia l’individuo libero di compiere la sua scelta, in accordo con l’antipaternalismo tipico dell’età moderna. Terzo, considerando le radicali differenze di opinione che caratterizzano le società moderne, l’approccio utilitaristico e la deontologia kantiana sembrano offrire un modo per risolvere i problemi che dobbiamo affrontare in comune senza costringere nessuno ad abbracciare il punto di vista di alcuni, in opposizione ad altri.

Il liberalismo neutrale

Ora, le prime due considerazioni sono basate su argomenti filosofici che riguardano rispettivamente ciò che può essere o non può essere conosciuto e dimostrato, e la natura della libertà. Sono questioni discusse e dibattute a lungo dai filosofi e spesso confutate. Ma la terza considerazione è di natura politica. Aprescindere da chi uscirà vincitore dalla battaglia tra i sostenitori dell’etica procedurale e quelli dell’etica del modello di vita, esistono sufficienti ragioni di carattere politico per convincere i più che la formula politica più adatta ai bisogni di un governo democratico di una società complessa sia rappresentata da una sorta di liberalismo neutrale.

E questo è il punto a cui è giunta oggi sostanzialmente la discussione. La teoria della giustizia di Rawls si presenta come un argomento “politico e non metafisico”. Tale cambiamento è dovuto forse in parte alle difficoltà incontrate da questa teoria sul piano puramente filosofico, ma corrisponde anche alla percezione, universalmente accettata, che la diversità costituisca una delle dimensioni più importanti ed essenziali della società contemporanea. Ciò deriva, come dicevo, sia dalla crescita effettiva della diversità della popolazione, dovuta principalmente all’intensificarsi dei flussi migratori, sia dalla crescente domanda di riconoscimento da parte delle vecchie diversità discriminate, come, per esempio, le donne.

Così oggi dovremmo chiederci: quale concezione della libertà, dell’eguaglianza e della base della coesistenza è, non astrattamente giusta, ma realizzabile in una moderna società democratica? Come possono persone diverse vivere insieme in un regime democratico, in condizioni di parità e di eguaglianza? La repubblica procedurale parte con un grande vantaggio. Facendo astrazione da ogni visione riguardante il modello di vita nella definizione dei ruoli e dei diritti dei cittadini, si evita il rischio di sostenere le opinioni di alcuni a spese di altri e si apre uno spazio privo di mediazioni dove tutti possono ritrovarsi: rispettatemi e riconoscetemi i miei diritti in quanto cittadino e non in virtù del mio carattere, del mio modo di pensare o dei valori in cui mi riconosco; per non parlare del genere, della razza, o dell’orientamento sessuale.

Nessuno sano di mente negherebbe che si tratti di una caratteristica molto importante di qualunque società liberale. Il diritto di voto, per esempio, viene accordato in modo incondizionato, oppure sulla base di certi requisiti di cittadinanza, che tuttavia non tengono in alcun conto il tipo di differenze che abbiamo menzionato. Quello che dobbiamo domandarci, però, è se questo approccio possa costituire l’unica base per vivere insieme in uno Stato democratico, se sia valido in tutti i contesti e se, per essere perfettamente liberali, sia necessario trattare le persone a prescindere da ciò che rappresentano in opposizione ad altre.

È del tutto evidente che un approccio di questo tipo facilita la concordia e il sentimento di partecipazione a un progetto comune. Quello che abbiamo tutti in comune è la capacità di operare scelte, di optare per una cosa piuttosto che per un’altra, è il desiderio di essere aiutati e non ostacolati a raggiungere gli obiettivi cui tendiamo con le nostre scelte. Di conseguenza, un progetto che promette di promuovere le iniziative di ognuno di noi, su una base di parità, sembra essere il terreno ideale per un’azione comune, al punto che alcuni si chiedono che cosa si possa immaginare di meglio. Ma questa ritirata nel fortino procedurale non rappresenta una soluzione al dilemma democratico ma, al contrario, finisce molto spesso per aggravarlo.

Ciò può avvenire principalmente in due modi. Innanzitutto, la prima condizione affinché un’identità politica sia vitale è che la gente sia in grado di rapportarsi concretamente a essa, di riconoscersi in essa. Ma in alcuni casi, per un dato gruppo, la conservazione dell’identità culturale storica può essere così importante che la soppressione di ogni riferimento a tale identità nella definizione dell’intesa comune finisce per alienare completamente il gruppo in questione.

Secondo, la via procedurale suppone che sia possibile distinguere in modo incontrovertibile le procedure, che devono rimanere neutrali, dagli scopi concreti. Ma in pratica è molto difficile individuare una procedura che possa essere considerata neutrale da tutti. La caratteristica più importante delle procedure, delle carte dei diritti o dei princìpi distributivi è quella di evitare di avventurarsi sul terreno scabroso della differenza concreta dei modelli di vita. Non esiste un modo per assicurarsi che sarà sempre così, come dimostra chiaramente il caso delle giovani musulmane francesi a cui è stato proibito di indossare il velo a scuola.

La laïcité dovrebbe essere un principio neutrale e non favorire una religione o una visione del mondo rispetto a un’altra. L’uso del velo è stato proibito sulla base di questo principio, che però non si è ritenuto di dover applicare, per esempio, all’usanza, seguita da altre ragazze, di portare una croce attaccata al collo. In una società secolarizzata come quella francese, di solito la croce ha solo uno scopo decorativo, è stato detto. È probabile che sia effettivamente così, ma questa “invisibilità” religiosa della croce riflette il carattere post-cristiano della società francese, che fa seguito a secoli di predominio della cultura cristiana. Davvero qualcuno pensa che si possano convincere i musulmani a considerare neutrale una tale combinazione di regole?

L’errore è quello di credere che la neutralità di una decisione possa essere garantita dal fatto di essere stata generata da un principio o da una procedura. In questo modo, si è nutrita l’illusione che non ci fosse bisogno di negoziare l’importanza di tali simboli e quindi di confrontare pubblicamente le reali differenze sostanziali tra fedi religiose. Ma nessuna procedura ci può dispensare dal bisogno di uno spazio identitario condiviso.

Liberarsi delle soluzioni antistoriche e irrealistiche

Dall’analisi del dilemma dell’esclusione democratica che ho svolto fin qui, emerge chiaramente che l’unica soluzione valida è quella che ho chiamato la condivisione dello spazio identitario: la definizione di un’identità politica comune, che rappresenti un accettabile compromesso tra le diverse identità personali e collettive che vogliono o devono convivere nella stessa pólis. Ovviamente, i princìpi fondamentali delle costituzioni repubblicane, come la stessa democrazia e i diritti umani, per esempio, non sono negoziabili.

Ma a questa fermezza deve accompagnarsi il riconoscimento che possono esserci modi diversi di realizzare tali princìpi, che non possono essere applicati in modo neutrale senza confrontarsi in qualche misura con le concrete differenze religiose, etniche e culturale esistenti in una data società e inseparabili da tutte le identità storiche. Le pretese monopolistiche di queste ultime, tuttavia, debbono essere fermamente respinte, così come la rivendicazione di un diritto storico esclusivo su un dato territorio.

Che cosa significa in pratica? Non c’è molto da dire sull’argomento in termini generali. Bisogna adattare le soluzioni alle diverse situazioni. I meccanismi politici che presiedono al processo di condivisione in parte sono già noti: il federalismo, nelle sue varie forme, o l’assegnazione di uno statuto speciale alle minoranze, attualmente allo studio in Scozia e in Catalogna, per esempio.

Rimangono però ancora da scoprire altre modalità, in grado di far fronte alla crescente diversità delle società del XXI secolo. Nell’attesa, una percezione chiara e distinta della natura del dilemma delle nostre democrazie potrà aiutarci, io credo, ad affrontare i conflitti che ne derivano in modo più efficace, aiutandoci a liberarci delle soluzioni antistoriche e irrealistiche che ancora popolano la nostra immaginazione. Se queste pagine contribuiranno a suscitarla, la fatica di scriverle non sarà stata vana.

Traduzione di Stefano Salpietro

1 Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Cornell

University Press, 1983, p. 1.

1 Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Cornell

University Press, 1983, p. 1.

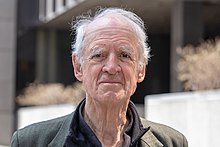

CHARLES TAYLOR

CHARLES TAYLOR

A Secular Age, The Belknap Press, 2007

A Secular Age, The Belknap Press, 2007

Sayings of the Jewish Fathers, Charles Press Pubs,

2008

Sayings of the Jewish Fathers, Charles Press Pubs,

2008

Gli immaginari sociali moderni, Meltemi, 2005

Gli immaginari sociali moderni, Meltemi, 2005

Etica e umanità, Vita e Pensiero, 2004

Etica e umanità, Vita e Pensiero, 2004

La topografia morale del sé, Ets, 2004

La topografia morale del sé, Ets, 2004

La modernità della religione, Meltemi, 2004

La modernità della religione, Meltemi, 2004

Il disagio della modernità, Laterza, 1999

Il disagio della modernità, Laterza, 1999

(con Jurgen Habermas) Multiculturalismo. Lotte per il

riconoscimento, Feltrinelli, 1998

(con Jurgen Habermas) Multiculturalismo. Lotte per il

riconoscimento, Feltrinelli, 1998

Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna,

Feltrinelli, 1993

Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna,

Feltrinelli, 1993

Sul tema, nel sito si cfr.:

PLATONE, PLATONISMO PER IL POPOLO, E CROLLO DELLA MENTE DELL’UOMO TEORETICO ...

PLATONE, PLATONISMO PER IL POPOLO, E CROLLO DELLA MENTE DELL’UOMO TEORETICO ...

HANS BLUMENBERG CI SOLLECITA: "USCITE DALLA CAVERNA"!

HANS BLUMENBERG CI SOLLECITA: "USCITE DALLA CAVERNA"!

L’ASSASSINIO DI KANT, I CATTIVI MAESTRI E LA CATASTROFE DELL’EUROPA.

L’ASSASSINIO DI KANT, I CATTIVI MAESTRI E LA CATASTROFE DELL’EUROPA.

EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!

EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA. Un breve saggio di Federico La Sala, con prefazione di Riccardo Pozzo.

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA. Un breve saggio di Federico La Sala, con prefazione di Riccardo Pozzo.

Forum

-

> IMMIGRAZIONE, STRANIERI, CITTADINANZA: LA CRESCENTE DIVERSITA’ DELLE SOCIETA’ DEL XXI SECOLO E LE SOLUZIONI ANTISTORICHE E IRREALISTICHE CHE POPOLANO ANCORA LA NOSTRA IMMAGINAZIONE. -- CANADA. La laicità assoluta opprime la fede (di Charles Taylor)26 agosto 2019, di Federico La Sala

LA BATTAGLIA DEI DIRITTI DEL FILOSOFO CANADESE

La laicità assoluta opprime la fede

di Charles Taylor (Corriere della Sera, “La Lettura”, 25 agosto 2019, p. 10)

Sono due le definizioni di laicità invocate nei nostri attuali dibattiti. La prima riguarda ciò che può essere definito come laicità restrittiva; la seconda è nota come laicità aperta. La differenza cruciale è la seguente: secondo la laicità restrittiva lo Stato può essere neutrale fra le diverse religioni, mentre esso prende posizione fra religione e non-religione. La religione è un problema: deve essere limitata e circoscritta entro una zona ristretta, generalmente limitata alla vita privata dei cittadini. Deve essere quindi assente da certi spazi, che il presidente francese Jacques Chirac qualificò un tempo come «spazi della Repubblica».

Secondo la laicità aperta, invece, si pretende che lo Stato sia neutro non solo rispetto alle diverse religioni, ma anche in relazione a religione e non-religione. Spesso la laicità restrittiva è considerata una posizione «francese», ma in realtà i due concetti si scontrano tanto in Francia quanto da noi, anche se dall’inizio di questo secolo la laicità restrittiva ha preso il sopravvento in Francia. È comprensibile il fatto che tale posizione abbia giocato un ruolo fondamentale quando in Francia, nel 1904-1905, si venne a legiferare sulla separazione fra Chiesa e Stato. Al tempo, la Repubblica era minacciata dai sostenitori di un monarchismo ultra-cattolico. Tuttavia oggi, fuori da tale contesto conflittuale, la concezione restrittiva non ha più senso.

Ebbene, le due concezioni sopra indicate non hanno pari legittimità. Infatti, soltanto la laicità aperta è compatibile con la democrazia egualitaria, dove ogni cittadino ha gli stessi diritti di cui godono tutti gli altri. La laicità restrittiva è invece inevitabilmente destinata a porre discriminazioni,se non fra le religioni, perlomeno fra religione e non-religione. E quel che possiamo notare nella legge 21 del Québec, che ha adottato il modello francese della laicità restrittiva.

Di fatto, questa legge impedisce di svolgere le proprie professioni a coloro che - attraverso la pratica religiosa - lasciano trasparire la loro convinzione e il loro impegno nell’ambito di una certa religione; le professioni sono invece aperte a tutti gli altri cittadini, sia che osservino altre religioni, sia che non ne pratichino alcuna.

Una simile discriminazione potrebbe essere considerata legittima solo nelle democrazie che pretendono di rappresentare un gruppo maggioritario, ad esempio una certa etnia, e di essere giustificate nel limitare i diritti degli altri. Come accade oggi in Ungheria.

Tuttavia, le nostre Carte e le tradizioni che identifichiamo come normative ci spingono a proseguire sulla via della democrazia egualitaria. L’uguale rispetto per tutti i cittadini esige che vengano loro accordate pari libertà, compresa la libertà di coscienza. È evidente che la legge 21 infrange questo principio. Ciò che propone è ben lungi dall’essere una semplice variante culturale del regime di laicità, in vigore nella maggior parte delle democrazie egalitarie e inclusive. Essa se ne distanzia in modo drammatico.

Un diverso modo per dissimulare il carattere discriminatorio della legge 21 consiste nel definirla come l’espressione di un diritto collettivo. I diritti collettivi sono certamente importanti. Tuttavia, occorre trovare il modo per armonizzarli con quelli individuali. Ma in questo caso, di quale diritto collettivo si tratta? Un popolo ha il diritto di decidere quali strutture adottare per la propria vita in comune, ovvero come debba autodeterminarsi, così come si usa dire: se sarà indipendente o meno, quale sarà la lingua adottata nella vita pubblica, quale sarà la natura della sua costituzione politica.

Ma un popolo che ha già scelto la forma di una democrazia egalitaria che rispetta i diritti (come quando abbiamo adottato la Carta dei diritti), può permettersi, con un voto maggioritario, di limitarei diritti di alcuni dei propri cittadini? Di introdurre discriminazioni a spese di certe minoranze? Ciò è lontano dall’essere evidente.

La legge 21 non soltanto va contro i nostri princìpi fondamentali, bensì prende vergognosamente di mira le minoranze più vulnerabili, i membri di comunità culturali arrivate di recente da noi e poco numerose. Un giovane cresciuto tra noi, che abbia la vocazione di insegnare, che sia riuscito a fare brillanti studi e che intenda cercare un impiego nella scuola pubblica, perché proprio lì ce n’è un evidente bisogno, ebbene questo giovane, dall’autunno del 2019, troverà la porta sbarrata se l’osservanza della sua fede implica di indossare un «simbolo religioso». È un destino crudele per lui, ma al tempo stesso è una perdita per il Québec che, come tutte le società di oggi, ha bisogno di insegnanti competenti e fidati.

Questo genere di legislazione - che prende di mira certe comunità, già vittime di gravi sospetti sia a causa della propaganda populista dei partiti di destra in parecchi Paesi, compreso il nostro grande vicino del Sud, sia a causa dell’ondata islamofobica indotta dai social network - ha la conseguenza di aggravare un’atmosfera già avvelenata. Il fatto che si vogliano escludere i membri di tali comunità da alcune importanti professioni impieghi che, si dice, sono correlati a una «autorità» - indica che tali persone creano sicuramente problemi, forse sono pericolose. I pregiudizi in circolazione, così come l’islamofobia, forniscono dettagli al riguardo: queste persone ufficialmente discriminate diventano il bersaglio per atti di odio, fra i quali i meno gravi risultano essere già di persé molto sgradevoli (come ad esempio, sentire parole ostili mentre si cammina). Quanto ai più gravi, non è necessario citarli qui.

Alcuni studi realizzati in tutte le società dove misure restrittive analoghe alla legge 21 sono state oggetto di campagne elettorali da parte di importanti partiti come quello di Marine Le Pen in Francia, i sostenitori della Brexit in Inghilterra, i repubblicani di Trump, il Parti Québécois nel 2014- hanno registrato un aumento drammatico di episodi di odio. Pertanto, in nome di quale interesse pubblico si ha il diritto di sottomettere a simili prove una minoranza di cittadini, recentemente giunti fra di noi?

(traduzione dal francese di Daniela Maggioni)

(traduzione dal francese di Daniela Maggioni)

* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

- L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"

- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"

PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala

-

> LE SOLUZIONI ANTISTORICHE E IRREALISTICHE CHE POPOLANO ANCORA LA NOSTRA IMMAGINAZIONE. ---- UN’INTERVISTA A CHARLES TAYLOR E LA TRADUZIONE TRUCCATA (COME VATICANO COMANDA) DELL’AVVENIRE. Taylor: non c’è Chiesa senza agape (di Élodie Maurot)27 luglio 2012, di Federico La Sala

Taylor: non c’è Chiesa senza agapedi Élodie Maurot (Avvenire, 26 luglio 2012)

Nonostante il caldo, Charles Taylor per dissetarsi ha scelto un bicchiere di bordeaux rosso intenso. Seduto in un bistrot parigino, il filosofo canadese assapora il piacere di ritrovare Parigi «che amo enormemente» - e un po’ di riposo, dopo una giornata di incontri maratona organizzati sul suo ultimo libro L’età secolare dall’Istituto del mondo anglofono della Sorbona.

Paradossalmente, quasi non si è sentita una parola d’inglese in tutta la giornata! Il filosofo del Québec, figura di spicco dell’università McGill di Montréal, si esprime in un francese perfetto, senza accento. Ma forse nella nostra Francia laica bisognava passare da un istituto ’anglofono’ per invitare un pensatore che s’interessa alla religione, alla secolarizzazione e alla loro ricomposizione nella modernità. Tanto più se è apertamente cattolico.

Da parecchi decenni Charles Taylor apporta un contributo notevole alla comprensione della modernità. In Radici dell’io sviluppava magistralmente la genealogia della soggettività moderna, da sant’Agostino alla Riforma, da Montaigne a Cartesio, dai Lumi al romanticismo. In L’età secolare, vasto tomo di oltre mille pagine apparso in francese l’anno scorso, studia il progressivo emergere di una società in cui la fede, anche per il credente più incrollabile, è diventata ’una possibilità fra tante’.

La sua opera è di quelle che rendono le cose più complesse. Con lui non c’è ’una’ ma ci sono ’più’ modernità, che intrecciano la diversità delle loro radici, anche religiose. E gli individui si mostrano più ricchi di quanto dicano le scienze umane, soprattutto quando si lasciano contaminare dal modello delle scienze naturali. Lontana dalle ’cause oggettive’ e dai ’determinismi’ che si crede spieghino l’uomo, la sua filosofia preferisce passare attraverso la storia, il linguaggio, il corpo, le sensibilità e gli immaginari, guidata da quelli che furono i suoi maestri, il filosofo francese Merleau-Ponty e il grande filosofo tedesco Hegel.

Questa sensibilità alla diversità Charles Taylor l’ha acquisita durante l’infanzia. Cresciuto in Québec da padre anglicano anglofono e madre cattolica francofona, il ragazzo non ha mai visto il mondo sotto l’aspetto dell’uniformità. «Nella mia famiglia c’erano sempre spiegazioni in corso - ricorda con un sorriso - La diversità era considerata normale, proprio mentre la società del Québec viveva in un’uniformità religiosa opprimente. Di conseguenza, ho sempre accettato di scaldarmi a differenti legni...».

La sua vicenda biografica ha dato vita a uno stile filosofico che è anche un modo d’essere: un gusto per il dialogo che ricorda il filosofo francese Paul Ricoeur, di cui Charles Taylor fu amico. «Ci siamo riconosciuti, lui protestante e io cattolico - sintetizza - L’ho stimato enormemente». Per lui, l’arte della filosofia consiste nel trovare «linguaggi più sottili» per suscitare conversazioni. «È un imperativo morale cercare di comprendersi».

Non c’è dubbio che la sua ultima opera, L’età secolare, partecipi di questo sentire. Apre a un dialogo inedito tra credenti e non credenti a partire dal tema della secolarizzazione. Con Taylor, questa non è affatto la «storia di una sottrazione», dove la religione indietreggerebbe sotto i colpi della scienza. È invece una profonda trasformazione degli immaginari e delle sensibilità, che rende possibile «l’umanesimo autosufficiente» ma non invalida la religione. «Bisogna distruggere le facili compiacenze», conclude. «Disfare le sufficienze di certi cristiani nei confronti dei non cristiani, di certi atei nei confronti dei cristiani».

Il filosofo non nasconde di essere un credente e un cristiano. «Non sono cresciuto in un’atmosfera molto religiosa, ma fin dall’adolescenza sono sensibile a quello che oggi descriverei come il potere di Dio, un potere di trasformazione e di resurrezione, che il Nuovo Testamento designa con il termine agapê, l’amore di Dio per gli uomini».

Charles Taylor è stato un cattolico del Vaticano II, ante litteram, dice. Negli anni ’50 incontra il pensiero personalista e la rivista Esprit, edita da Emmanuel Mounier. Nel circolo ristretto della rivista in Québec, legge i teologi Yves Congar e Henri de Lubac, «allora estremamente marginali». Deve proprio a Congar di avere guardato alla modernità come a «una nuova era della soggettività»: «Ho ripreso quest’idea quando ho descritto la nostra epoca attraverso l’etica dell’autenticità». Vivrà con entusiasmo l’apertura del Concilio Vaticano II, nel 1962: «Era come la caduta del muro di Gerico», ricorda.

Tuttavia la Chiesa cattolica non ha finito di «combattere la tentazione della cristianità»*: «Nella nostra Chiesa c’è sempre il pericolo di ricondurre a un numero limitato la diversità delle vocazioni, dei modi di vivere. Si ricerca sempre la formula giusta, utile, definitiva. È un errore». Lui ha il gusto di abbeverarsi a più fonti: san Francesco d’Assisi, ma anche la spiritualità francese del XVII secolo - «tanto presente in Québec» - con Maria dell’Incarnazione e Francesco di Sales. Gli piace immaginare la Chiesa come «un vivaio di iniziative», che fa irraggiare l’agapê nel mondo, «come oggi fanno i religiosi americani»**. Sempre immerso nei libri, il filosofo ama anche i boschi, le camminate e lo sci di fondo.

A 80 anni passati, i duri inverni canadesi non sembrano scalfirlo. Ottimista, gioviale, Charles Taylor è un uomo che guarda alla vita. Del resto, quando gli si chiede quale brano della Bibbia gli piaccia meditare, cita il racconto della Resurrezione in Luca, con la domanda rivolta ai discepoli: «Perché cercate il Vivente tra i morti?». «È un interrogativo liberatorio, di un’incredibile profondità».

(traduzione di Anna Maria Brogi; su gentile concessione del quotidiano «la Croix»)

* Redazione di "Fine Settimana": Il testo francese originale di questa frase è stato censurato (ndr)

** Il testo originale francese di questa frase è stato mal tradotto e tradito. Vedi al proposito nostro articolo redazionale (ndr)

-

> IMMIGRAZIONE, STRANIERI, CITTADINANZA --- Quando Bossi sbarcò in America (di Gian Antonio Stella)23 novembre 2011, di Federico La Sala

Quando Bossi sbarcò in America

di Gian Antonio Stella (Corriere della Sera, 23 novembre 2011)

L’emigrante Napolitano Giorgio sbarcò ad Ellis Island nel 1922, tredici anni dopo Bossi Umberto. Cinque anni dopo erano americani. I loro omonimi attuali, però, la pensano assai diversamente sulla cittadinanza agli immigrati. E se il presidente della Repubblica è convinto che debba essere riconosciuto come italiano ogni bambino che nasce in Italia, il Senatur e la Lega restano bellicosamente ostili.

Nei registri monitorati dalla «Fondazione Agnelli» diretta da Maddalena Tirabassi, di immigrati che di cognome facevano Napolitano, dal 1892 al 1924, ne sbarcarono a Ellis Island esattamente 2.613. Altri 1.882 Napolitano sbarcarono dal 1882 al 1960 in Argentina. Altri ancora si sparpagliarono per il Brasile, la Francia, il Belgio, la Germania... E tutti i loro figli (come tutti i figli dei Bossi e dei Maroni e dei Castelli emigrati) sono diventati americani, argentini, brasiliani, francesi, belgi, tedeschi...

Il capo lo Stato non lo dimentica. E dopo avere qualche giorno fa ricordato l’importanza dei ragazzi nati in Italia durante l’incontro con la Nazionale italiana e in particolare il bresciano di pelle nera Mario Balotelli, è tornato ieri sul tema sottolineando come sia ormai maturo il passaggio dallo «ius sanguinis» allo «ius soli». Vale a dire dal diritto al passaporto legato alla nazionalità dei genitori a quello legato al luogo di nascita: «Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è un’autentica follia, un’assurdità».

Immediata rivolta a destra. A partire da Maurizio Gasparri («Ma si vuole facilitare o complicare la vita del nuovo governo? Noi lo sosteniamo con lealtà, ma se si mettessero in agenda temi come la modifica della legge sulla cittadinanza...») fino a Roberto Calderoli, che minaccia barricate: «La vera follia sarebbe quella di concedere la cittadinanza basandosi sullo ius soli e non sullo ius sanguinis. Non vorrei che questa idea altro non sia che il “cavallo di Troia” che, utilizzando l’immagine dei “poveri bambini”, punti invece ad arrivare a dare il voto agli immigrati prima del tempo previsto dalla legge».

Un’obiezione antica. Nata dalla convinzione che gli immigrati siano tendenzialmente portati a votare «a sinistra». E che dunque un’irruzione di voti freschi possa aiutare chi oggi sta con Bersani, Di Pietro e soprattutto Vendola. Chi studia l’emigrazione, in realtà, sa che generalmente succede l’esatto contrario. L’immigrato che si è inserito tende spesso a essere conservatore e più rigido verso i nuovi immigrati che non i cittadini originari. Perché li vede come possibili «concorrenti». Perché teme che possano destabilizzare la situazione in cui loro sono già inseriti. Perché via via si sono immedesimati nella nuova realtà al punto che desiderano dimostrare a tutti gli altri di essere diventati «dei loro».

È sempre andata così. In America, in Australia, in Francia... Chi riesce a togliersi dall’ultimo gradino della scala sociale trova spesso naturale voltarsi indietro appena è salito sul penultimo per sputare su chi ha preso sotto il suo posto. I nostri nonni hanno fatto le spese di tutto questo: pochi sono stati razzisti con gli italiani quanto gli irlandesi che fino a poco prima erano stati discriminati. E al linciaggio di undici siciliani a New Orleans, il 15 marzo 1891, non a caso parteciparono migliaia di neri. Volevano affermare un principio: noi siamo più americani di voi.

Al di là di queste polemiche e dei ruoli diversi che spettano al governo Monti, chiamato a risanare i conti, e al Parlamento (dove 133 senatori democratici, dipietristi e del Terzo polo trascinati da Ignazio Marino hanno presentato una proposta per dare il passaporto italiano a ogni bimbo nato qui a prescindere da quello dei genitori), il tema della cittadinanza si è fatto ormai ineludibile.

Basti dire che ogni anno, come spiegano nel loro libro Cose da non credere l’economista Guglielmo Weber e il demografo Gianpiero Dalla Zuanna, nascono in Italia circa 100.000 bambini che hanno almeno un genitore straniero. Di più, nel loro saggio Una classe a colori Vinicio Ongini e ClaudiaNosenghi dicono che già un paio di anni fa su circa 58.000 scuole quasi 15.000 avevano più di un alunno su 10 straniero, in 500 la percentuale superava il 50% e in 24 toccava o oltrepassava l’80%. Come al plesso scolastico «Pestalozzi», nella zona Monte Rosa, a Torino. Dove nel 2010 gli scolari con il cognome straniero sono stati 118 contro 65 italiani. Ma fino a che punto quei bambini sono «stranieri», se ben 105 sono nati a Torino o comunque in Italia, tifano Juventus o Milan, crescono guardando i cartoni animati della «Valle incantata» e studiano sui sussidiari le avventure di Giuseppe Garibaldi? Ha senso ospitare centinaia di migliaia di bambini e di ragazzi che si sentono italiani, si vestono come i loro coetanei italiani, parlano fra di loro in italiano, fanno soffrire i loro genitori legati al Paese di provenienza rivendicando la loro italianità; ha senso tutto questo senza riconoscere loro il diritto al passaporto italiano?

Quei bambini di cognome straniero ma nati a Torino, se fossero nati in Francia sarebbero francesi, negli States statunitensi, in Brasile brasiliani, in Argentina argentini, in Germania tedeschi. Proprio perché in quei Paesi da un paio di secoli, o più di recente, si sono resi conto di un punto centrale: è difficile chiedere alle persone di essere dei buoni cittadini se non sono pienamente cittadini.

Proprio a proposito dei figli, vale la pena di ricordare cosa risposero le autorità scolastiche di Boston alla giornalista e sociologa italoamericana Amy Bernardy che nel 1909, compiendo un’inchiesta sugli emigrati italiani negli Stati Uniti, aveva chiesto di sapere quanti fossero gli scolari del Massachusetts di origine italiana. La replica fu secca. Spiacenti, ma nessun dato: «Noi siamo del parere che in questo Paese tutti sono americani e non desideriamo incoraggiare alcuna ricerca tendente a differenziare gli americani di una discendenza, dagli americani di discendenza diversa». Del resto, 2.200 anni fa, in Cina, il celeberrimo Libro del Maestro di Huainan spiegava già tutto: «Quando presso gli Êrmâ, i Di o i Bodi nascono bambini, urlano tutti allo stesso modo. Ma una volta cresciuti non sono in grado di capirsi neppure con l’interprete. (...) Ma prendete un bimbo di tre mesi, portatelo in un altro Stato e in futuro non saprà neanche quali costumi esistono nella sua patria...».

-

> IMMIGRAZIONE, STRANIERI, CITTADINANZA --- Napolitano: "Cittadinanza ai bambini". Il capo dello Stato interviene con decisione sul problema dei figli di stranieri nati in Italia e auspica un intervento del Parlamento.23 novembre 2011, di Federico La Sala

Immigrati, Napolitano: "Cittadinanza ai bambini" La Lega: "Così si stravolge la Costituzione"

Il capo dello Stato interviene con decisione sul problema dei figli di stranieri nati in Italia e auspica un intervento del Parlamento. La Russa: "Così si fa cadere governo". Maroni e Calderoli: "Pronti alle barricate". Cicchitto: "Così si mette a rischio la vita del governo". Ampio il fronte del sì, dall’Udc a Sel. Il Pd: "Serve legge urgente". Fini :"Quando ne parlai io mi diedero del compagno" *

ROMA - A pochi giorni dalla nascita del governo Monti, il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, affronta con decisione uno dei temi che, risollevato da Bersani durante la dichiarazione di fiducia al nuovo esecutivo, aveva suscitato dure polemiche da parte di Lega e Pdl: la cittadinanza ai figli degli immigrati 1 nati in Italia. "Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è un’autentica follia, un’assurdità. I bambini hanno questa aspirazione", ha detto Napolitano durante l’incontro al Quirinale con la Federazione delle chiese evangeliche.

Maggiori possibilità di confronto politico. Per quanto, poi, riguarda il clima politico, nel Paese, il presidente della Repubblica ha tenuto a sottolineare che ora ci sono maggiori possibilità di confronto anche se "non credo che in pochi giorni il mare in tempesta sia diventato una tavola. È un po’ incrinato, un po’ mosso, ma credo ci siano maggiori possibilità di confronto fra gli schieramenti", ha concluso.

Bersani e gli immigrati VIDEO 2 - "Cari leghisti, abbiamo centinaia di migliaia di figli di immigrati che pagano le tasse, vanno a scuola e parlano italiano e che non sono né immigrati né italiani, non sanno chi sono. È una una vergogna", aveva detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, alla Camera durante la dichiarazione del voto di fiducia a Monti. L’intervento, contestato dai banchi della Lega anche in Aula, aveva scatenato le reazioni polemiche anche dei vertici del Pdl.

Il no di Lega e Pdl - "La vera follia sarebbe quella di concedere la cittadinanza basandosi sullo ’ius soli’ e non sullo ’ius sanguinis’, come prevede invece oggi la legge - dice oggi l’ex ministro Roberto Calderoli, coordinatore delle segreterie nazionali della Lega Nord - . La Lega su questa materia è pronta a fare le barricate in Parlamento e nelle piazze. E non vorrei che questa idea altro non sia che il ’cavallo di Troia’ che, utilizzando l’immagine dei ’poveri bambini’, punti invece ad arrivare a dare il voto agli immigrati prima del tempo previsto dalla legge...". Ancora più dure le parole di Roberto Maroni. Secondo l’ex ministro dell’Interno, un intervento per dare la cittadinanza ai figli di stranieri sulla base del principio dello ’ius soli’ "sarebbe uno stravolgimento dei principi contenuti nella Costituzione". E la Lega, aggiunge, "è fermamente contraria".

Nessun margine di trattativa neanche dall’area dei "falchi" del Pdl: "Non si possono affrontare le leggi sulla cittadinanza a spallate e con semplificazioni che francamente rischiano di complicare e non di semplificare la vicenda - dice il capo dei senatori, Maurizio Gasparri - . Non è una follia che in Italia viga il principio dello ius sanguinis e non quello dello ius soli. E’ così in tante parti del mondo. Ci si può confrontare, si può discutere ma siamo in tanti a ritenere assolutamente inopportuno passare al regime di ius soli, riconoscendo la cittadinanza a chiunque nasca in Italia. Questa sì che sarebbe una scelta assurda, che il Parlamento non farà". Simile il parere di Ignazio La Russa: "Se c’è qualcuno che fa finta di sostenere appassionatamente Monti, ma in realtà vuole già creare le condizioni perché cada subito ha trovato la strada giusta: quella di proporre che questo governo affronti il tema della legge sulla cittadinanza". Lapidario Fabrizio Cicchitto: "Il tema della cittadinanza è fuori dall’agenda del governo e ci auguriamo che non ci siano forzature perchè altrimenti anche noi proporremo altri temi come la giustizia e le intercettazioni che sono fuori dall’agenda economica del governo". Del resto, ricorda Cicchitto, "il tema è già stato sollevato dal Pd in Parlamento e c’è stato dissenso. Porre ora un argomento sul quale c’è il dissenso del Pdl significa ostacolare la vita del governo", conclude.

Il fronte del sì - "Le parole del presidente della Repubblica ci spingono a legiferare con urgenza", ha detto Dario Franceschini, presidente dei deputati Pd. "Il tema è talmente un’esigenza di civiltà che vorremmo non diventasse un tema di scontro politico, ma invece un elemento unificante; anche per questo - aggiunge - sin da marzo il Pd ha presentato una proposta di legge per stralciare dalle norme complessive sulla cittadinanza soltanto i diritti dei bambini nati in Italia. Ripeto, la nostra volontà è costruire un’intesa tra le forze che sostengono il governo Monti e non quella di inserire su un tema così delicato un elemento di divisione".

’’Condivido pienamente’’ l’appello del presidente, ha detto il leader dell’Udc, Pier Ferdinando Casini, per il quale ’’è un’assurdità e una follia che dei bambini nati in Italia non diventino italiani. Non viene riconosciuto loro un diritto fondamentale’’.

"Il governo assecondi le proposte di legge presentate in Parlamento che vanno nella direzione indicata dal presidente Napolitano - dice il capogruppo dell’Italia dei valori in Senato, Felice Belisario - . Il riconoscimento della cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia è una questione prioritaria, che deve essere affrontata entro questa legislatura".

Condivisione piena su quanto affermato da Napolitano arriva da Fli: "Fli condivide in pieno le considerazioni fatte dal presidente in merito al diritto di cittadinanza dei figli di immigrati nati sul suolo italiano - dice l’eurodeputato Potito Salatto, membro dell’ufficio di presidenza nazionale di Fli - . Perciò, d’intesa con i parlamentari di Futuro e libertà nazionali ed europei, stiamo organizzando una raccolta di firme per dare vita a una petizione popolare che spinga verso il riconoscimento di tale diritto". Gianfranco Fini ricorda che gli venne affibbiato l’epiteto di ’compagno’ quando, appartenendo ancora al Pdl, iniziò a parlare del diritto di cittadinanza per i figli degli immigrati. "Ora possiamo discuterne. Questi sono temi che devono stare nell’agenda del Parlamento", dice.

Sottolinea "l’’assoluta saggezza e la straordinaria modernità" delle parole del capo dello Stato anche Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Libertà: "I bambini e le bambine dei migranti non sono figli di un Dio minore". L’intervento del presidente della Repubblica, mai così deciso nella forma malgrado i frequenti richiami di Giorgio Napolitano alla questione, potrebbe ora far diventare il tema dello Jus soli oggetto di confronto fra il nuovo governo e le forze che lo sostengono in Parlamento. Dopo l’intervento di Napolitano, il senatore del Pd Ignazio Marino, ha depositato un disegno legge firmato da 113 senatori (tutto il Pd, Idv e alcuni del Terzo Polo) che modifica la legge del 1992 e assegna la cittadinanza ad ogni nato in Italia indipendentemente da quella dei genitori.

* la Repubblica, 22 novembre 2011

-

> IMMIGRAZIONE, STRANIERI, CITTADINANZA ---- Napolitano: in Italia rischio xenofobia ... Nei paesi dove «le differenze di origini etniche, religiose e culturali sono aumentate» c’è il rischio «del diffondersi di una retorica pubblica xenofoba». Giorgio Napolitano scende in campo in difesa degli «esclusi» (di Marcella Ciurnelli).15 maggio 2009, di Federico La Sala

Napolitano: in Italia rischio xenofobia

di Marcella Ciurnelli (l’Unità, 15.05.2009)

L’allarme del presidente della Repubblica è di quelli che non ammette interpretazioni. Anche in Italia come in altri Paesi «si va diffondendo una retorica pubblica che non esita ad incorporare accenti di intolleranza o xenofobia» ha detto il Capo dello Stato nel “cuore” del suo intervento alla Conferenza annuale delle Fondazioni europee. È un argomento ricorrente nei discorsi di Napolitano l’allarme per una deriva disumana che emargina i più deboli. Anche nei giorni scorsi, nel messaggio per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, aveva parlato del rischio di «ingenerare una diffusa percezione di insicurezza e preoccupanti fenomeni di intolleranza»

Una società migliore

I presenti hanno applaudito in modo convinto e partecipe le parole di Giorgio Napolitano che ha lanciato il suo monito proprio mentre in altri Palazzi si prendevano decisioni di altro tenore. Ma non è la prima volta che dal Colle arriva l’indicazione a lavorare per una società migliore, che garantisca tutti, e non faccia sentire nessuno espulso. Sia esso nato in Italia, sia arrivato nel nostro Paese alla ricerca di una vita migliore contribuendo «a differenze in termini di origini etniche, religiose e culturali» ormai «aumentate» e che debbono essere considerate una ricchezza e non tradursi «in un fattore di esclusione».

Gli applausi

E gli applausi non sono mancati anche quando il Presidente ha parlato della necessità di «dare un nuovo impulso al contrasto delle vecchie e delle nuove povertà all’interno dei nostri Paesi che, non possiamo permetterci di dimenticarlo, sono la parte ricca di questo pianeta». Per fare fronte «alle sfide che provengono dalla povertà vecchia e nuova, dalle diseguaglianze inaccettabili fra e all’interno delle nazioni non possiamo certo rispondere con la mera conservazione e la difesa degli interessi nazionali» ha detto il presidente che ha fatto, dunque, un discorso in difesa di coloro che rischiano di essere esclusi e per ricordare i propri doveri a chi deve far sì che nessuno lo sia.

Gli aiuti

A coloro che governano i fenomeni globali, sia economici che politici, a coloro che approvano le leggi, ma anche alle Fondazioni quanto mai utili per elaborare strategie innovative, Napolitano ha voluto ricordare la necessità «di un flusso costante di aiuti, ma ancor più di idee nuove e nuovi stili di intervento, nuovi strumenti di governo a livello globale, una reale volontà di cooperare su un piano di parità». La necessità di innescare «un nuovo ciclo di sviluppo che non intacchi i livelli di equità e di coesione sociale raggiunti ma, anzi, li migliori» La crisi economica che attanaglia il mondo intero è un ulteriore handicap per chi ha meno possibilità e meno potere. «Nella attuale situazione non solo non potremmo riuscire a recuperare coloro che si trovano al di sotto della soglia di povertà ma rischiamo di vedere tanti altri cadere oltre tale soglia». E allora è necessario riportare in primo piano «la povertà e l’impoverimento» che poco spazio hanno avuto nell’agenda politica degli ultimi dieci anni.

Nei paesi dove «le differenze di origini etniche, religiose e culturali sono aumentate» c’è il rischio «del diffondersi di una retorica pubblica xenofoba». Giorgio Napolitano scende in campo in difesa degli «esclusi».

-

> IMMIGRAZIONE, STRANIERI, CITTADINANZA ---- Due libri aiutano a tracciare le mappe del cambiamento, verso l’«alto» dei processi globali e verso il «basso» della partecipazione dei cittadini (di Mario Pianta - Politiche cosmiche)18 maggio 2009, di Federico La Sala

Politiche cosmiche

di Mario Pianta (il manifesto, 07.05.2009)