L’ITALIA IN UN GRAVE STATO DI MINORITA’ E DI PERICOLO. Dopo 14 anni di golpe strisciante e nell’anno primo dell’era berlusconiana, un appello di cento costituzionalisti al parlamento del Partito di "Forza Italia" per bloccare il lodo Alfano!?! Che la memoria dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti li illumini e ci illumini tutti e tutte!!! Viva l’Italia!!! - a cura di pfls

L’APPELLO / Cento costituzionalisti contro il lodo Alfano

L’APPELLO / Cento costituzionalisti contro il lodo Alfano

Una raccolta di firme in difesa della Costituzione

Una raccolta di firme in difesa della Costituzione

Lodo e processi rinviati

Lodo e processi rinviati

strappo all’uguaglianza *

strappo all’uguaglianza *

Cento costituzionalisti in campo contro il lodo-Alfano che sospende i processi delle quattro più alte cariche istituzionali e contro la norma blocca-processi. Il documento è intitolato "In difesa della Costituzione" ed è firmato da ordinari di diritto costituzionale e discipline equivalenti: tra essi gli ex presidenti della Consulta Valerio Onida, Gustavo Zagrebelsky e Leopoldo Elia. A coordinare la raccolta di firme è stato Alessandro Pace, presidente dell’Associazione italiana costituzionalisti.

I sottoscritti professori ordinari di diritto costituzionale e di discipline equivalenti, vivamente preoccupati per le recenti iniziative legislative intese: 1) a bloccare per un anno i procedimenti penali in corso per fatti commessi prima del 30 giugno 2002, con esclusione dei reati puniti con la pena della reclusione superiore a dieci anni; 2) a reintrodurre nel nostro ordinamento l’immunità temporanea per reati comuni commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti di Camera e Senato anche prima dell’assunzione della carica, già prevista dall’art. 1 comma 2 della legge n. 140 del 2003, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, premesso che l’art. 1, comma 2 della Costituzione, nell’affermare che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", esclude che il popolo possa, col suo voto, rendere giudiziariamente immuni i titolari di cariche elettive e che questi, per il solo fatto di ricoprire cariche istituzionali, siano esentati dal doveroso rispetto della Carta costituzionale, rilevano, con riferimento alla legge di conversione del decreto legge n. 92 del 2008, che gli artt. 2 bis e 2 ter introdotti con emendamento a tale decreto, sollevano insuperabili perplessità di legittimità costituzionale perché: a) essendo del tutto estranei alla logica del cosiddetto decreto-sicurezza, difettano dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77, comma 2 Cost. (Corte cost., sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008); b) violano il principio della ragionevole durata dei processi (art. 111, comma 1 Cost., art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo); c) pregiudicano l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), in conseguenza della quale il legislatore non ha il potere di sospendere il corso dei processi, ma solo, e tutt’al più, di prevedere criteri - flessibili - cui gli uffici giudiziari debbano ispirarsi nella formazione dei ruoli d’udienza; d) la data del 30 giugno 2002 non presenta alcuna giustificazione obiettiva e razionale; e) non sussiste alcuna ragionevole giustificazione per una così generalizzata sospensione che, alla sua scadenza, produrrebbe ulteriori devastanti effetti di disfunzione della giustizia venendosi a sommare il carico dei processi sospesi a quello dei processi nel frattempo sopravvenuti; rilevano, con riferimento al cosiddetto lodo Alfano, che la sospensione temporanea ivi prevista, concernendo genericamente i reati comuni commessi dai titolari delle sopra indicate quattro alte cariche, viola, oltre alla ragionevole durata dei processi e all’obbligatorietà dell’azione penale, anche e soprattutto l’art. 3, comma 1 Cost., secondo il quale tutti i cittadini "sono eguali davanti alla legge".

Osservano, a tal proposito, che le vigenti deroghe a tale principio in favore di titolari di cariche istituzionali, tutte previste da norme di rango costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali, riguardano sempre ed esclusivamente atti o fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel cosiddetto lodo Alfano la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già come fondamento e limite dell’immunità "funzionale", bensì come mero pretesto per sospendere l’ordinario corso della giustizia con riferimento a reati "comuni".

Per ciò che attiene all’analogo art. 1, comma 2 della legge n. 140 del 2003, i sottoscritti rilevano che, nel dichiararne l’incostituzionalità con la citata sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale si limitò a constatare che la previsione legislativa in questione difettava di tanti requisiti e condizioni (tra cui la doverosa indicazione del presupposto - e cioè dei reati a cui l’immunità andrebbe applicata - e l’altrettanto doveroso pari trattamento dei ministri e dei parlamentari nell’ipotesi dell’immunità, rispettivamente, del Premier e dei Presidenti delle due Camere), tali da renderla inevitabilmente contrastante con i principi dello Stato di diritto.

Ma ciò la Corte fece senza con ciò pregiudicare la questione di fondo, qui sottolineata, della necessità che qualsiasi forma di prerogativa comportante deroghe al principio di eguale sottoposizione di tutti alla giurisdizione penale debba essere introdotta necessariamente ed esclusivamente con una legge costituzionale.

Infine, date le inesatte notizie diffuse al riguardo, i sottoscritti ritengono opportuno ricordare che l’immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell’ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente.

* la Repubblica, 4 luglio 2008.

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione è stata colta alla sprovvista. Non si perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. Con queste spiegazioni l’enigma non viene risolto, ma soltanto formulato in modo diverso. Rimane da spiegare come una azione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza (K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1852).

Forum

-

> L’ITALIA IN UN GRAVE STATO DI MINORITA’ E DI PERICOLO. ---- e la felicita’ dellla democrazia (di Ida Dominijanni - Democrazia, il nome e la cosa).26 maggio 2011, di Federico La Sala

Democrazia, il nome e la cosadi Ida Dominijanni (il manifesto, 25 maggio 2011)

Fra il nome "democrazia", inteso come ideale normativo, e la cosa a cui si riferisce, le democrazie reali con tutto il loro carico di contraddizioni, anomalie, regressioni e smentite, è aperto oggi uno scarto analogo a quello che abbiamo già conosciuto fra il nome "comunismo" e le sue realizzazioni novecentesche. E come accadde, ben prima dell’89, per il pensiero comunista, così oggi, vent’anni dopo l’89 e il trionfo della democrazia sul comunismo, è in questo scarto fra il nome e la cosa che si apre lo spazio per il pensiero democratico critico e autocritico.

Più o meno critico e autocritico, perché le posizioni in campo sono molto sventagliate (una buona esemplificazione nel volume In che stato è la democrazia, ed. Nottetempo, con interventi di Agamben, Badiou, Bensaid, Wendy Brown, Nancy, Rancière, Kristin Ross, Zizek: il manifesto ne ha già parlato in occasione dell’uscita sia francese che italiana) e si differenziano non solo per il grado di durezza delle contestazioni allo stato effettivo della cosa, ma anche per il credito che mantengono o revocano alla pregnanza del nome.

Non si tratta insomma soltanto di riconoscere e combattere le degenerazioni in atto nelle democrazie reali, ma più radicalmente di chiedersi se il termine "democrazia" mantenga il suo significato ideale e mobilitante, o possa comunque essere ri-significato e rilanciato, malgrado e oltre queste degenerazioni; o se invece non debba essere destituito come emblema dominante ma consunto della politica contemporanea.

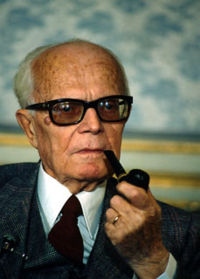

Dentro questo scarto fra il nome e la cosa si snoda il lungo dialogo fra Ezio Mauro, direttore di Repubblica, e Gustavo Zagrebelsky, giurista ed ex presidente della Corte costituzionale, pubblicato da Laterza con il titolo La felicità della democrazia (245 pp., 15 Euro).

Si tratta, va detto subito, di un dialogo vero, con i suoi punti di contatto e di frizione, che restituiscono un giudizio concorde sullo stato della cosa, e gradi diversi di investimento (Ezio Mauro) e di disincanto (Zagrebelsky) sulle sorti del nome. Lo stato della cosa è sotto gli occhi di tutti: ovunque in Occidente, e in Italia emblematicamente, la democrazia reale si rivela oggi il regime delle «promesse non mantenute», secondo una nota espressione di Norberto Bobbio, quando non della corruzione sistematica, dell’illegalità e del populismo. Eppure, il nome resta l’ideale, l’unico ideale politico, del presente, capace di chiamare alla mobilitazione sia chi vuole appropriarsene, come oggi in Nordafrica, sia chi vuole distruggerlo, come Al Quaeda nello scorso decennio.

Ma qui già le posizioni dei due interlocutori si differenziano. Se per Ezio Mauro le contraddizioni pur allarmanti della cosa non intaccano la fiducia nel nome e nella sua vocazione universalistica, per Zagrebelsky al contrario è proprio il nome a vacillare: impugnato ormai, in Occidente, più dai potenti per legittimare i propri abusi che dagli esclusi per ottenere uguaglianza e giustizia, esso si rivela un termine contemporaneamente «troppo elastico e troppo compulsivo», tanto elastico da prestarsi a coprire derive oligarchiche e autoritarie, e tanto compulsivo da essere diventato «lo shibboleth d’accesso alla vita politica» anche per chi democratico non è.

Se per Mauro la democrazia, erede superstite e vincente delle lotte novecentesche per l’emancipazione e i diritti, è «il vero sistema di credenze dell’occidente, la nostra vera religione secolarizzata», e va difesa «con ogni mezzo, perfino quello estremo e contronatura della guerra» dalle sfide e dagli attacchi che subisce, per Zagrebelsky quel sistema di credenze è segnato da una storia di compromissioni col dominio politico, economico e culturale su altri popoli: «dobbiamo difenderci, ma dobbiamo anche interrogarci», e comunque la difesa della democrazia non può passare per la sua sospensione nello stato d’eccezione.

Se, di conseguenza, Ezio Mauro vede nella guerra interna e internazionale al terrorismo - il caso Moro in Italia, l’11 settembre su scala globale - due momenti emblematici, dolorosi ma necessari, di questa difesa senza se e senza ma della democrazia, più problematico è lo sguardo ex-post di Zagrebelsky: su Moro in particolare, mentre per il direttore di Repubblica non c’era alternativa alla fermezza, («lo Stato era un guscio vuoto, ma quel guscio andava in ogni caso difeso: se salta il guscio, salta la democrazia»), per Zagrebelsky («credo, allora, di avere oscillato; oggi propenderei per tentare ogni strada pur di salvare una vita in pericolo») il «senso dello Stato» allora invocato aveva un’eco vagamente totalitaria, la fermezza coprì un deficit di autorità politica e istituzionale, e «non diciamo che lo Stato non ha ceduto: rispetto alla vita di Moro e al dovere di salvarla, non solo ha ceduto ma ha perso tutto».

Ma veniamo al presente, e alle due derive su cui nell’Italia di oggi la distanza fra la cosa e il nome si misura tangibilmente. La prima deriva è lo scollamento fra forma e sostanza democratica, ovvero fra la democrazia procedurale e il sistema di diritti, non solo individuali e politici ma collettivi e sociali, che essa dovrebbe garantire e invece non garantisce più.

Qui il dialogo si fa più stretto e le due voci si sovrappongono: non c’è forma democratica senza sostanza, dicono i due autori all’unisono ripercorrendo il caso Thyssen come «scandalo della democrazia», l’accordo Fiat del 23 dicembre come punta sintomatica di una globalizzazione che straccia i diritti nella diserzione della politica, l’istituzione del reato di clandestinità e più in generale la politica anti-immigrati come prova provata del capovolgimento dell’inclusività democratica nell’esclusione xenofoba. In Italia tuttavia non si tratta solo di scollamento fra forma e sostanza: è la stessa forma della democrazia a vacillare - seconda deriva - sotto la pressione del populismo berlusconiano.

Siamo all’osso della questione che da anni occupa il centro del dibattito pubblico: se e quanto il ventennio berlusconiano abbia deformato l’assetto democratico della Repubblica. C’è, lo sappiamo, chi risponde di no: chi sostiene, non solo nel campo del centrodestra - per ultimo Pierluigi Battista sul Corsera di pochi giorni fa, a commento del primo turno delle amministrative - che la democrazia resta tale finché funziona la conta elettorale, e che quanti da sinistra gridano al regime non fanno altro che coprire l’incapacità politica dell’opposizione di conquistare il consenso necessario a diventare maggioranza.

Qui il punto però non è la denuncia del regime (Mauro: «non sono d’accordo con chi sostiene che l’Italia di oggi non è democratica, o usa paragoni impropri con regimi del passato»), bensì la concezione della democrazia. Che nelle costituzioni novecentesche non si regge solo sul principio di legittimità, cioè sul voto, ma anche su quello di legalità, con tutte le dovute conseguenze in termini di divisione e limitazione dei poteri.

Ed è precisamente questa combinazione ad essere saltata nell’Italia berlusconiana, dove il consenso maggioritario e il riferimento continuo alla sovranità popolare servono a legittimare «l’unione sacra», come la chiama Ezio Mauro, fra il Capo e il popolo, «una «concezione titanica della leadership» che non riconosce i vincoli della legge e i limiti del potere, e mescola «affabulazione del reale e del leggendario in una mitologia del contemporaneo, dove la storia scorre solo nella dimensione eroica, di succeso in successo, e non sono previsti dubbi, pause e incertezze».

Una «democrazia carismatica» che in Italia si è affermata in virtù delle «anomalie» di cui Berlusconi è portatore - conflitto d’interessi, strapotere economico e mediatico, legislazione ad personam - ma che può diventare «una tentazione per l’Occidente, la sua scorciatoia». E coprire da noi - sottolinea Zagrebelsky invitandoci a distogliere lo sguardo dalla persona del leader e da una visione troppo eroica del suo carisma presunto - la solidificazione di un potere oligarchico ramificato e più duraturo della stella, peraltro calante, del Capo.

Perché allora, e ancora, la democrazia? Zagebelsky pone la domanda in termini non retorici, consapevole che se nel breve giro di un ventennio la «baldanzosa fiducia» dell’89 nell’avvenire della democrazia si è capovolta in disincanto qualche ragione c’è; e che se oggi «la fiammella democratica» si riaccende nella primavera araba questo non ci esime dal chiederci perché da noi, invece, «la fiamma si affievolisce». Nella risposta si riaffacciano, fra i due interlocutori, tonalità diverse.

Per Ezio Mauro il saldo della partita democratica, al netto della sua pur allarmante crisi, resta comunque in attivo: la condizione stessa della cittadinanza garantisce che, di fronte alle derive degenerative, «il campo resti contendibile» e il conflitto praticabile; la partita è aperta ed è nelle nostre mani. E dalla parte della democrazia, sottolinea il direttore di Repubblica, lavorano processi inarrestabili di svelamento del potere e dei suoi giochi segreti: «la vecchia talpa dell’informazione», potenziata e globalizzata da Internet, scava per noi, in un braccio di ferro «fra menzogna e conoscenza» che piega la politica verso la trasparenza e la sottrae alle pretese del potere.

Per Zagrebelsky pure la partita è nelle nostre mani, anzi ancor più nettamente nelle mani della «tanto bistrattata società civile», meno vincolata ai «giri di potere» che ingabbiano l’insieme della classe dirigente; ma a patto che torni in campo, dal basso appunto più che dall’alto, la concezione e la passione della politica come conflitto fra fini e fra modelli di organizzazione sociale alternativi, e non solo come amministrazione e «accomodatura» più o meno moderata dell’esistente. E’ qui dunque , «nello scadimento della politica in amministrazione» e nel conseguente appannarsi delle differenze fra destra e sinistra, se vogliamo ancora chiamare così due visioni alternative di sistema, «la causa della crisi della democrazia»: la politica dei fini essendo, della democrazia, una pre-condizione, non un residuo vetero-novecentesco di cui liberarsi in nome di una malintesa condizione post-ideologica.

Lo sguardo del giurista è portato dunque alla fine a posarsi sul bordo extra-giuridico del discorso: la crisi della politica da un lato, la crisi dell’homo democraticus contemporaneo dall’altro. Non per caso, il dialogo finisce su quella soglia - l’insuperata descrizione tocquevilliana della «folla innumerevole di uomini simili ed eguali, che girano senza posa su se stessi per procurarsi piccoli piaceri con cui soddisfare il loro animo, ciascuno di loro come estraneo al destino degli altri» - che più radicalmente interroga la razionalità democratica, obbligandola a ripensare non solo le promesse mancate della democrazia ma anche le sue premesse: non solo le deformazioni del kratos ma anche la formazione del demos (appena uscito sempre da Laterza, su questo punto, il libro di Valentina Pazé In nome del popolo. Il problema democratico); non solo l’edificio istituzionale, ma l’antropologia politica su cui si erige; non solo le regole e i diritti, ma anche le forme di vita, i desideri, il rapporto fra legge e godimento, i legami fra ordine simbolico e ordine sociale.

La stessa domanda conclusiva che dà il titolo al dialogo fra Mauro e Zagrebelsky, quella sul rapporto - ipotetico - fra democrazia e felicità, allude alla necessità di sporgersi su questo bordo esterno del discorso, dove la razionalità democratica perde presa e l’immaginario populista ne guadagna. E’ su questo bordo, forse, che siamo chiamati a indagare di più se vogliamo svelare, con gli inganni del potere, anche i nostri autoinganni.

-

> L’ITALIA IN UN GRAVE STATO DI MINORITA’ E DI PERICOLO. Dopo 14 anni di golpe strisciante ---- La colpa di chi fale leggi per se stesso (di Gustavo Zagrebelsky).1 marzo 2010, di Federico La Sala

LE IDEE

LE IDEE La colpa di chi fa

La colpa di chi fa

le leggi per se stesso

le leggi per se stesso di GUSTAVO ZAGREBELSKY *

di GUSTAVO ZAGREBELSKY *"Un dio o un uomo, presso di voi, è ritenuto autore delle leggi?" chiede l’Ateniese ai suoi ospiti venuti da Creta e da Sparta. "Un dio, ospite, un Dio! - così come è perfettamente giusto". Queste parole aprono il grande trattato che Platone dedica alle Leggi, i Nòmoi. Il problema dei problemi - perché si dovrebbe obbedire alle leggi - è in tal modo risolto in partenza: per il timor degli Dei. Le leggi sono sacre.

Chi le viola è sacrilego. Tra la religione e la legge non c’è divisione. I giudici sono sacerdoti e i sacerdoti sono giudici, al medesimo titolo. Oggi non è più così. Per quanto si sia suggestionati dalla parola che viene dal profondo della sapienza antica, possiamo dire: non è più così, per nostra fortuna. Abbiamo conosciuto a sufficienza l’intolleranza e la violenza insite nella legge, quando il legislatore pretende di parlare in nome di Dio. Ma, da quella scissione, nasce la difficoltà. Se la legge ha perduto il suo fondamento mistico perché non viene (più) da un Dio, ma è fatta da uomini, perché dovremmo prestarle obbedienza? Perché uomini devono obbedire ad altri uomini? Domande semplici e risposte difficili.

Forse perché abbiamo paura di chi comanda con forza di legge? Paura delle pene, dei giudici, dei carabinieri, delle prigioni? Se così fosse, dovremmo concludere che gli esseri umani meritano solo di esseri guidati con la sferza e sono indegni della libertà. In parte, tuttavia, può essere così. In parte soltanto però, perché nessuno è mai abbastanza forte da essere in ogni circostanza padrone della volontà altrui, se non riesce a trasformare la propria volontà in diritto e l’ubbidienza in dovere. Ma dov’anche regnasse la pura forza, dove regna il terrore, dove il terrorismo è legge dello Stato, anche in questo caso ci dovrà pur essere qualcuno che, in ultima istanza, applica la legge senza essere costretto dalla minaccia della pena, perché è lui stesso l’amministratore delle pene. In breve, molti possono essere costretti a obbedire alla legge: molti, ma non tutti. Ci dovranno necessariamente essere dei costrittori che costringono senza essere costretti. Ci dovrà essere qualcuno, pochi o tanti a seconda del carattere più o meno chiuso della società, per il quale la legge vale per adesione e non per costrizione. In una società democratica, questo "qualcuno" dovrebbe essere il "maggior numero possibile".

Che cosa è, dove sta, da che cosa dipende quest’adesione? Qui, ciascuno di noi, in una società libera, è interpellato direttamente, uno per uno. Se non sappiamo dare una risposta, allora dobbiamo ammettere che seguiamo la legge solo per forza, come degli schiavi, solo perché la forza fa paura. Ma, appena esistono le condizioni per violare la legge impunemente o appena si sia riusciti a impadronirsi e a controllare le procedure legislative e si possa fare della legge quel che ci piace e così legalizzare quel che ci pare, come Semiramìs, che "a vizio di lussuria fu sì rotta, che libito fé licito in sua legge, per tòrre il biasmo in che era condotta" (Inferno, V), allora della legge e di coloro che ancora l’invocano ci si farà beffe.

Possiamo dire, allora, che la forza della legge, se non si basa - sia permesso il banale gioco di parole - sulla legge della forza, si basa sull’interesse? Quale interesse? La moralità della legge come tale, indipendentemente da ciò che prescrive, dovrebbe stare nell’uguaglianza di tutti, nel fatto che ciascuno di noi può rispecchiarvisi come uguale all’altro. "La legge è uguale per tutti" non è soltanto un ovvio imperativo, per così dire, di "giustizia distributiva del diritto". È anche la condizione prima della nostra dignità d’esseri umani. Io rispetto la legge comune perché anche tu la rispetterai e così saremo entrambi sul medesimo piano di fronte alla legge e ciascuno di noi di fronte all’altro. Ci potremo guardare reciprocamente con lealtà, diritto negli occhi, perché non ci sarà il forte e il debole, il furbo e l’ingenuo, il serpente e la colomba, ma ci saranno leali concittadini nella repubblica delle leggi.

Questa risposta alla domanda circa la forza della legge è destinata, per lo più, ad apparire una pia illusione che solo le "anime belle", quelle che credono a cose come la dignità, possono coltivare. È pieno di anime che belle non sono, che si credono al di sopra della legge - basta guardarsi intorno, anche solo molto vicino a noi - e che proprio dall’esistenza di leggi che valgono per tutti (tutti gli altri), traggono motivo e strumenti supplementari per le proprie fortune, economiche e politiche. Sono questi gli approfittatori della legge, free riders, particolarmente odiosi perché approfittano (della debolezza o della virtù civica) degli altri: per loro, "le leggi sono simili alle ragnatele; se vi cade dentro qualcosa di leggero e debole, lo trattengono; ma se è più pesante, le strappa e scappa via" (parole di Solone; in versione popolare: "La legge è come la ragnatela; trattiene la mosca, ma il moscone ci fa un bucone"). Anche per loro c’è interesse alla legalità, ma la legalità degli altri. Poiché gli altri pagano le tasse, io, che posso, le evado. Poiché gli altri rispettano le procedure per gli appalti, io che ho le giuste conoscenze, vinco la gara a dispetto di chi rispetta le regole; io, che ho agganci, approfitto del fatto che gli altri devono attendere il loro turno, per passare per primo alla visita medica che, forse, salva la mia vita, ma condanna quella d’un altro; io, che posso manovrare un concorso pubblico, faccio assumere mio figlio, al posto del figlio di nessuno che, poveretto, è però più bravo del mio; io, che ho il macchinone, per far gli affari miei sulla strada, approfitto dei divieti che chi ha la macchinina rispetta; io, che posso farmi le leggi su misura, preparo la mia impunità nei casi in cui, altrui, vale la responsabilità.

L’ultimo episodio della vita di Socrate, alle soglie dell’autoesecuzione (la cicuta) della sentenza dell’Areopago che l’aveva condannato a morte, è l’incontro con Le Leggi. Le Leggi gli parlano. Qual è il loro argomento? Sei nato e hai condotto la tua vita con noi, sotto la nostra protezione nella città. Noi ti abbiamo fatto nascere, ti abbiamo cresciuto, nutrito ed educato, noi ti abbiamo permesso d’avere moglie e figli che cresceranno come te con noi. Tutto questo con tua soddisfazione. Infatti, non te ne sei andato altrove, come ben avresti potuto. E ora, vorresti ucciderci, violandoci, quando non ti fa più comodo? Così romperesti il patto che ci ha unito e questo sarebbe l’inizio della rovina della città, le cui leggi sarebbero messe nel nulla proprio da coloro che ne sono stati beneficiati.

Le Leggi platoniche, parlando così, chiedono ubbidienza a Socrate in nome non della paura né dell’interesse, ma per un terzo motivo, la riconoscenza. Il loro discorso, però, ha un presupposto: noi siamo state leggi benigne con te. Ma se Le Leggi fossero state maligne? Se avessero permesso o promosso l’iniquità e non avessero impedito la sopraffazione, avrebbero potuto parlare così? Il caso non poteva porsi in quel tempo, quando le leggi - l’abbiamo visto all’inizio - erano opera degli Dei. Oggi, sono opera degli uomini. Dagli uomini esse dipendono e dagli uomini dipende quindi se possano o non possano chiedere ubbidienza in nome della riconoscenza.

Certo: abbiamo visto che l’esistenza delle leggi non esclude che vi sia chi le sfrutta e viola per il proprio interesse, a danno degli altri. Ma il compito della legge, per poter pretendere obbedienza, è di contrastare l’arroganza di chi le infrange impunemente e di chi, quando non gli riesce, se ne fa una per se stesso. Se la legge non contrasta quest’arroganza o, peggio, la favorisce, allora non può più pretendere né riconoscenza né ubbidienza. Il disprezzo delle leggi da parte dei potenti giustifica analogo disprezzo da parte di tutti gli altri. L’illegalità, anche se all’inizio circoscritta, è diffusiva di se stessa e distruttiva della vita della città. Tollerarla nell’interesse di qualcuno non significa metterla come in una parentesi sperando così che resti un’eccezione, ma significa farne l’inizio di un’infezione che si diffonde tra tutti.

Qui è la grande responsabilità, o meglio la grande colpa, che si assumono coloro che fanno leggi solo per se stessi o che, avendo violate quelle comuni, pretendono impunità. Contrastare costoro con ogni mezzo non è persecuzione o, come si dice oggi, "giustizialismo", ma è semplicemente legittima difesa di un ordine di vita tra tutti noi, di cui non ci si debba vergognare.

Questo testo sarà letto stasera da Gustavo Zagrebelsky

Questo testo sarà letto stasera da Gustavo Zagrebelsky

al Teatro della Corte di Genova, nel corso

al Teatro della Corte di Genova, nel corso

del primo incontro del ciclo "Fare gli italiani - Grandi Parole alla ricerca

del primo incontro del ciclo "Fare gli italiani - Grandi Parole alla ricerca

dell’identità nazionale"

dell’identità nazionale"© la Repubblica, 01 marzo 2010

-

> L’ITALIA IN UN GRAVE STATO DI MINORITA’ E DI PERICOLO. Dopo 14 anni di golpe strisciante e nell’anno primo dell’era berlusconiana, un appello di cento costituzionalisti al parlamento del Partito di "Forza Italia" per bloccare il lodo Alfano!?! ---- Quel che Nanni non sa... e gli argomenti dei cento costituzionalisti (di Paolo Flores d’Arcais).12 luglio 2008, di Federico La Sala

Quello che Nanni non sa

di Paolo Flores d’Arcais *

Ho evitato ogni polemica, nei giorni precedenti la manifestazione di Piazza Navona - benché non mancassero le falsità, le manipolazioni, le insinuazioni (e perfino gli insulti) cui replicare -, per non offrire pretesti a chi questa manifestazione voleva ostacolare. Eviterò ogni polemica ora, dopo che una partecipazione di cittadini andata al di là delle più temerarie speranze ha dato vita a una giornata di straordinaria risposta democratica e di resistenza civile al gorgo di «putinizzazione» nel quale Berlusconi, a forza di leggi-vergogna, sta trascinando l’Italia.

Una partecipazione di cittadini clamorosa per numero, almeno centomila, con la piazza stipata modello «sardine» e le vie circostanti piazza Navona colme di persone che non riuscivano a entrare. Ed emozionante per generosità, passione politica, indomita volontà di non assuefarsi alle sirene confortevoli del conformismo e della passività. Alla grande tentazione che sempre minaccia le democrazia, quella della «servitù volontaria». Molti cittadini sono venuti da città lontane, perfino dalle isole, sacrificando un giorno di ferie, spendendo tempo e denaro, pur di non rimandare a quando potrebbe essere troppo tardi, il loro grido di libertà e di dignità. Poiché mi sono imposto di evitare polemiche, per rispetto dei centomila cittadini che hanno manifestato a piazza Navona, registro e accantono acriticamente le affermazioni di Nanni. Ma visto che, contro la putinizza-zione dell’Italia, sarebbe necessario scendere in piazza ogni giorno, sono certo che la prossima grande manifestazione democratica sarà Nanni - generosamente - a organizzarla.

Nessuna polemica, dunque. Qualche riflessione tuttavia si impone, «sine ira et studio». Quanti sono i mass-media che hanno riferito in modo onesto della manifestazione? Ce ne sono stati certamente, e non parlo solo dell’Unità, ma quanti? E stando alla Tv-Unica sembra invece che in quella piazza siano risuonate solo alcune frasi di due o tre interventi. E tutto il resto? E le altre tre ore e oltre? E le straordinarie poesie incivili di Camilleri? E le vere lezioni di democrazia «poetica» di Moni Ovadia e Ascanio Celestini? E il collegamento di commovente lucidità di Rita Borsellino? Tutti gli interventi, uno per uno, andrebbero citati, per la ricchezza di spunti che hanno offerto. E non doveva forse essere il silenzio dei media su tutto questo il principale motivo di indignazione? Non voglio però evitare di affrontare i temi che sono stati presi a pretesto per un linciaggio della manifestazione spesso precostituito in anticipo. Dunque, Beppe Grillo avrebbe offeso il capo dello Stato. Non ripeterò le argomentazioni sulla differenza tra offesa e critica, già svolte ieri analiticamente da Marco Travaglio. Voglio solo ricordare una circostanza di fatto. Una settimana fa il quotidiano Il Manifesto è uscito con una prima pagina dove campeggiava una foto enorme di Giorgio Napolitano e, a mo’ di unico titolo, una grande e inequivoca scritta: «L’ammorbidente». È più pesante il Napolitano-Morfeo evocato da Grillo o il perfido strale satirico delManifesto? Eppure nessuno dei media, per fortuna, si è stracciato le vesti per quella prima pagina assolutamente eloquente. A cosa è dovuto questo ennesimo «due pesi e due misure»?

Detto questo, a me lo stile e la logica politica di Beppe Grillo non piacciono. Non ho partecipato ai suo «V-day». Non considero il «vaffa» una conquista nella storia dell’eloquenza democratica. Ma abbiamo accettato, tutti noi promotori, che portasse in diretta il suo saluto alla manifestazione. Che Grillo porti un saluto alla Grillo mi sembra una tautologia, era del tutto immaginabile. Rispetto al suo standard di «vaffa» si è anzi contenuto, basta visitare il suo blog quotidiano per rendersene conto. Fargli portare il saluto è stato un erro-re, una concessione allo show-business, come scrive Curzio Maltese su Repubblica? È possibile, come tutte le cose controverse. Se non lo volevamo, però, dovevamo deciderlo prima e non invitarlo.

Quanto alla satira di Sabina Guzzanti, il suo stile attuale appartiene ad un genere «cattivissimo» che negli Usa (e non solo) ha pieno riconoscimento di legittimità, grandissimo spazio e milioni di spettatori, e nessuna «unanime indignazione». Durante la recente visita di Ratzinger negli Stati Uniti, oltretutto, si sono dette e scritte - in quella democrazia da tutti ipocritamente proclamata a modello - contro il Romano Pontefice cose infinitamente più pesanti della «condanna all’inferno» pronunciata da Sabina. Ma di quegli attacchi, il regime di Tg-Unico nulla ha mai fatto sapere ai telespettatori italiani. Del resto, chi dissente in genere fischia, lo hanno fatto perfino i commercianti con Berlusconi. A piazza Navona fischi non ce ne sono stati. Resta però, cosa di cui si preferisce non parlare ma di cui è doveroso parlare - col nostro linguaggio e il nostro stile - il problema della firma del Presidente della Repubblica al lodo-Alfano. Io voglio attenermi allo stile inderogabile della logica. E allora: cento costituzionalisti, a partire da numerosi presidenti emeriti della suprema corte, hanno alcuni giorni fa stilato un appello che dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio come il lodo-Alfano sia anticostituzionale. Di più: nello stesso appello hanno dimostrato analoga anticostituzionalità della norma cosiddetta blocca-processi. Tale appello è stato controfirmato sul sito web di Repubblica, al momento in cui scrivo, da oltre 136 mila cittadini. Saranno molti di più quando leggerete questo articolo.

Ora, delle due l’una. Posto che il Capo dello Stato è, secondo una definizione da tutti ripetuta, il «custode della Costituzione», o hanno ragione i cento costituzionalisti (la stragrande maggioranza della comunità degli studiosi della disciplina) e allora il presidente Napolitano non deve firmare le due leggi anticostituzionali in questione. Oppure non è censurabile che le firmi, anzi il suo è un atto dovuto, e allora hanno torto marcio quasi tutti i costituzionalisti italiani, e poiché tra loro ci sono numerosi ex-presidenti della Consulta, vorrebbe dire che la più alta corte della Repubblica è stata per anni in mano ad incompetenti. La logica non lascia scampo. Si scelga il corno dell’alternativa che si preferisce, ma non possono essere entrambi veri. Personalmente, gli argomenti dei cento costituzionalisti mi hanno convinto al centouno per cento.

* l’Unità, Pubblicato il: 12.07.08, Modificato il: 12.07.08 alle ore 14.12

-

> L’ITALIA IN UN GRAVE STATO DI MINORITA’ E DI PERICOLO. --- Protesta dell’Anm per le norme del governo sulla sospensione dei processi, intercettazioni, taglio di risorse e stipendi. "Vogliono distruggere il sistema".5 luglio 2008, di Maria Paola Falqui

Protesta dell’Anm per le norme del governo sulla sospensione dei processi,

intercettazioni, taglio di risorse e stipendi.

Protesta dell’Anm per le norme del governo sulla sospensione dei processi,

intercettazioni, taglio di risorse e stipendi.

"Ulteriore svilimento della funzione giudiziaria"

"Ulteriore svilimento della funzione giudiziaria" Giustizia, toghe in agitazione

Giustizia, toghe in agitazione

"Vogliono distruggere il sistema"

"Vogliono distruggere il sistema" L’Associazione: "Intervento peggiorativo senza precedenti". Calderoli: "Li incontrerò"

L’Associazione: "Intervento peggiorativo senza precedenti". Calderoli: "Li incontrerò"

Cicchitto: "Azione dai risvolti politici". Di Pietro: "Riflettano i commentatori prezzolati"

Cicchitto: "Azione dai risvolti politici". Di Pietro: "Riflettano i commentatori prezzolati"ROMA - Toghe in agitazione a oltranza. L’associazione nazionale magistrati ha deciso la linea dura contro gli interventi del governo nel settore della giustizia. Tra queste la sospensione dei processi, le disposizioni sulle intercettazioni, il taglio delle risorse al settore giustizia e il taglio degli stipendi introdotto dall’art.69 del dl 112 (cosiddetto decreto manovra).

"Si va verso la distruzione del sistema giustizia" commenta il presidente dell’Anm Luca Palamara. "Agitazione dai risvolti politici", ribatte Fabrizio Cicchitto, presidente dei deputati del Pdl. Dura replica di Di Pietro: "Riflettano i soliti commentatori prezzolati prima di accusare l’Anm". Il leghista Castelli non chiude al dialogo: "Voglio capire le ragioni dei magistrati".

Se l’articolo 69 (quello sulla riduzione delle retribuzioni) non sarà cancellato, i giudici sono pronti al blocco delle udienze e allo sciopero delle "supplenze", compiti che non spettano ai magistrati, ma che da loro vengono svolti in assenza di personale specializzato.

Il parlamentino delle toghe, a maggioranza, ha deliberato "lo stato di agitazione, riservando l’adozione di ogni misura di protesta alla luce dell’evoluzione del quadro normativo" con la convocazione permanente del comitato direttivo centrale "per seguire costantemente gli sviluppi degli interventi sul sistema retributivo".

Il documento è stato approvato a larga maggioranza dagli esponenti di Unicost, Magistratura democratica e Movimento per la giustizia. Magistratura indipendente, la corrente più moderata delle toghe, ha votato un suo documento anch’esso fortemente critico nei confronti della classe politica.

Secondo l’Anm, "la generalizzata sospensione dei processi in corso per fatti puniti con pena inferiore ai 10 anni e commessi prima del giugno 2002, oltre a ledere i diritti delle parti lese e a creare ingiustificate disparità di trattamento, comporterà gravissime disfunzioni del processo penale. Inoltre - scrivono ancora i magistrati - le disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di intercettazioni ridurrebbero drasticamente l’efficacia dell’azione di contrasto all’illegalità".

Ma in particolare i magistrati criticano la "drastica" riduzione delle risorse destinate alla giustizia con il taglio del 40% degli stanziamenti e il blocco delle assunzioni del personale amministrativo". Per quanto riguarda il taglio delle retribuzioni introdotto dall’articolo 69 del decreto manovra si segnala come ciò costituisca "l’ulteriore svilimento della funzione giudiziaria e una penalizzazione dei più giovani".

"Un intervento peggiorativo senza precedenti sulla struttura del trattamento retributivo dei magistrati", dice il documento dell’Anm. Un peggioramento che "indurrà la sostanziale paralisi del funzionamento del sistema e l’ulteriore svilimento della funzione giudiziaria".

"La gravissima situazione di disfunzione degli uffici giudiziari e di disagio dei magistrati che vi lavorano impone un incisivo impegno di denuncia e di protesta: a questo scopo l’Anm delibera di adottare iniziative dirette a rappresentare all’opinione pubblica la grave situazione in cui versa la giurisdizione e a ribadire le proposte capaci di dare risposte ai bisogni di giustizia".

Per il leader dell’Italia dei valori, Antonio Di Pietro, "i magistrati stanno semplicemente e doverosamente difendendo come ultima frontiera della democrazia italiana il diritto costituzionale di ogni cittadino di avere un giudice per far valere i provvedimenti". E a Fabrizio Cicchitto che parla di "risvolti politici" dell’agitazione, l’ex pm lancia un duro attacco: "Riflettano i soliti commentatori prezzolati prima di accusare l’Anm".

Intanto la Lega sembra non voler abbandonare la linea della trattativa: "Questa settimana chiederò un incontro con i rappresentanti dell’Anm per comprendere e far comprendere le rispettive posizioni. Noi della Lega vogliamo trovare un filo di dialogo", dice Roberto Calderoli, ministro per la Semplificazione normativa. E per quanto riguarda la proposta dell’esponente del carroccio, ovvero il cosidetto ’Lodo Calderoli’ (eliminare il blocca-processi per sostituirlo con uno scudo di un anno per le alte cariche dello stato), "la nostra proposta - dice - intendo sottoporla in primis all’Anm, voglio far capire che siamo tutti sulla stessa barca. Per capirci, non è il caso che ognuno continui a suonare il suo strumento, altrimenti si rischia di fare la fine del Titanic".

* la Repubblica, 5 luglio 2008.

-

> L’ITALIA IN UN GRAVE STATO DI MINORITA’ E DI PERICOLO. --- I giudici da quindici anni puntano a "sovvertire il voto popolare", ma "non ci impressioniamo. Il tentativo di farmi fuori nel ’94 ha funzionato. Ora pero’ è destinato a fallire. Il consenso al mio governo è cresciuto", anche se "i giornali provincialissimi", invece di occuparsi delle tante cose fatte, "riempiono le loro pagine di fango e di pettegolezzi senza fondamento contro di me e i miei ministri". Silvio Berlusconi, dopo aver rinunciato ieri all’enorme audience tv di Matrix, sceglie la sede "canonica" di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per fare il punto su quella che definisce "l’emergenza giustizia" (Ansa).4 luglio 2008, di Maria Paola Falqui

Ansa» 2008-07-04 20:35

BERLUSCONI: ATTACCHI GIUDICI NON CI IMPRESSIONANO

(di Marcello Campo)

ROMA - I giudici da quindici anni puntano a "sovvertire il voto popolare", ma "non ci impressioniamo. Il tentativo di farmi fuori nel ’94 ha funzionato. Ora pero’ è destinato a fallire. Il consenso al mio governo è cresciuto", anche se "i giornali provincialissimi", invece di occuparsi delle tante cose fatte, "riempiono le loro pagine di fango e di pettegolezzi senza fondamento contro di me e i miei ministri". Silvio Berlusconi, dopo aver rinunciato ieri all’enorme audience tv di Matrix, sceglie la sede "canonica" di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per fare il punto su quella che definisce "l’emergenza giustizia".

Una scelta che, associata alla decisione di recedere sulla strada del decreto sulle intercettazioni, dà il segno della volontà di non far esplodere la tensione con gesti plateali.

Anche il fatto che le tanto temute intercettazioni dal contenuto scabroso siano rimaste delle semplici indiscrezioni, spinge il premier verso una linea più prudente, in modo da salvaguardare per il momento i rapporti con il Quirinale: ’Non voglio piu’ acuire la polemica - sottolinea infatti - al di là di quanto sia produttivo per tutti". Tuttavia la preoccupazione resta alta e Berlusconi, ancora diffidente, rilancia esplicitamente la sua sfida. Forte dei sondaggi che lo danno sempre più popolare, malgrado "il fango e i pettegolezzi", diffusi dalla stampa, annuncia di voler rinunciare "a ogni vantaggio". "Non ho bisogno di nuove norme giudiziarie. Io - scandisce il premier - mi sono sempre difeso nei processi. Con 2500 udienze sono il recordman di tutta la storia dell’uomo e anche delle altre creature che vivono sugli altri pianeti...".

Anche la legge che preserva le alte cariche istituzionali, lamenta il Cavaliere "non è un norma salvapremier ma salvatutti". "Ormai - sintetizza parlando in terza persona - il premier non ha bisogno di essere salvato, si salva da solo, perché ha un’autorevolezza che è al di sopra di ogni possibile intervento di questi magistrati politicizzati e militanti. Ci hanno provato molte volte, qualche volta ci sono riusciti, ma ora - sottolinea - la gente ha capito".

Per rinsaldare questo stretto legame di fiducia con il Paese, Berlusconi annuncia una imponente campagna di comunicazione a cura del governo per illustrare le tante cose fatte in questi primi mesi di governo: gazebo ogni week end per pubblicizzare l’operato dell’esecutivo e raccogliere i pareri dei cittadini. "Abbiamo fatto un grande lavoro, che solo chi viene dal mondo dell’impresa poteva fare. Purtroppo però sui giornali è andata solo la vuota polemica politica priva di contenuti. Noi però finora abbiamo lavorato, ora vogliamo farlo sapere ai cittadini". La conferenza stampa, alla presenza di tantissimi ministri volge al termine. Ma prima di lasciare il Palazzo per volare alla volta del Giappone, Berlusconi lancia l’ultima stoccata alla stampa italiana: "Tra qualche giorno parteciperò al G8, anche come membro anziano. Spero di portare a nome del nostro paese soluzione ai grandi problemi che incombono sul mondo, come la crescita dei prezzi del petrolio, del gas, del grano con tutto ciò che ne consegue. Sono problemi non da poco - conclude amareggiato - molto seri, che francamente fanno vedere come piccole cose da cortile le situazioni che invece invadono le pagine dei nostri provincialissimi giornali. Auguri...".

-

> L’ITALIA IN UN GRAVE STATO DI MINORITA’ E DI PERICOLO. ---- Berlusconi: contro di me solo fango. Il Cavaliere difende il suo lavoro: «Non mi servono nuove norme»4 luglio 2008, di Maria Paola Falqui

La Stampa, 4/7/2008 (12:22) - CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER

Berlusconi: contro di me solo fango

Berlusconi: contro di me solo fango Il Cavaliere difende il suo lavoro

Il Cavaliere difende il suo lavoro

«Non mi servono nuove norme» *

«Non mi servono nuove norme» *ROMA All’indomani della rinuncia a partecipare alla puntata tv di «Matrix», il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi torna ad attaccare la magistratura. «Ci sono dei giudici che non accettano il verdetto delle urne, dal ’94 in poi contro di me sono state inventate delle accuse fasulle, lo sapevano anche loro che erano fasulle ma faceva comodo creare questo fango mediatico che mi portava anche alla possibilità di non essere producente sul piano politico». Lo ha detto il presidente del Consiglio silvio Berlusconi durante una conferenza stampa a palazzo Chigi.

Il premier: "Io, sempre assolto"

Berlusconi difende inoltre la norma blocca-processi che, dice, «non è per me. Io rinuncio assolutamente a qualsiasi vantaggio, non ho bisogno di nuove norme, mi sono sempre difeso nei processi». Il premier ricorda poi di aver sempre avuto «assoluzioni totali perché il fatto non sussiste o perché non ho commesso il fatto». Quindi insiste: «Non ho bisogno di essere salvato».

«Tante cose in questi due mesi»

Quanto all’operato dell’esecutivo, il premier rivendica «le tante cose fatte in due mesi» e, in conferenza stampa, attacca i media che invece si concentrano «su fatti che nulla hanno a che vedere con la politica» e portano in primo piano «gli attacchi continui della magistratura» che vuole sovvertire il voto popolare. Ma, aggiunge «abbiamo una vasta esperienza in proposito e non ci impressioniamo. Il tentativo di farmi fuori nel ’94 ha funzionato, ma ora è destinato a fallire».

Nel cdm non si parla del decreto

Nel frattempo il gip di Napoli, Luigi Giordano, si è riservato di decidere sulla richiesta da inoltrare al Parlamento per utilizzare le telefonate tra il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi e l’ex direttore di Rai Fiction, Agostino Saccà. Il giudice dovrebbe pronunciarsi entro sette giorni e dovrà anche esprimersi in merito alla questione di competenza territoriale sollevata dai legali del premier che vorrebbero che il procedimento fosse trasferito nella capitale. Il decreto legge sulle intercettazioni oggi non è stato esaminato dal Consiglio dei ministri.

-

> L’ITALIA IN UN GRAVE STATO DI MINORITA’ E DI PERICOLO. ---- Berlusconi: «Mi salvo da solo». E attacca i magistrati4 luglio 2008, di Maria Paola Falqui

Berlusconi: «Mi salvo da solo». E attacca i magistrati *

Attorniato da sei ministri - il ministro del Welfare Maurizio Sacconi, il Guardasigilli Angelino Alfano, il ministro per la Semplificazione legislativa Roberto Calderoli, il titolare della Difesa Ignazio La Russa, il ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna ed il ministro per l’Attuazione del Programma Gianfranco Rotondi - Silvio Berlusconi appare in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Dopo la rinuncia a presentarsi in tv da Mentana, dopo la rinuncia a presentare per decreto la norma "bavaglio" per bloccare le intercettazioni, dopo le ultime intercettazioni di sue telefonate con Saccà, dopo il contrasto con il Csm e ora con i più bei nomi tra i costituzionalisti, alla vigilia della manifestazione contro le nuove "leggi canaglia", il premier va in scena con la sua autodifesa.

Per lui la norma "blocca-processi" è quella che ripristina e estende l’immunità con il lodo Alfano sono buone e giuste. «Qui non si tratta di norme ad personam, che salvano una persona. Semmai, si tratta di norme salva tutti».

«Il premier non ha bisogno di essere salvato, si salva da solo», ha detto, «ha un’autorevolezza che va oltre i magistrati militarizzati e militanti».E vai con un nuovo attacco alla magistratura. Anche se continua a dire di voler svelenire il clima sulla giustizia. «Non voglio più acuire la polemica al di là di quanto sia produttivo per tutti».

Poi la difesa dei suoi primi due mesi di governo. La difesa della manovra di Tremonti come «una assoluta innovazione». «Occorrerebbe che si guardasse nel grande lavoro fatto per la Finanziaria - aggiunge a questo proposito - questo è un lavoro veramente innovativo, è una legge per tre anni e ci sono molti punti importanti», si difende dalle accuse di non aver diminuito le tasse. Il premier rivendica la programmazione di lunga durata che evita che l’assalto alla diligenza e inoltre spiega come i provvedimenti «siano stati concertati con i singoli ministri prima del varo definitivo».

E dopo essere stato quattro volte a Napoli senza che per altro i rifiuti siano stati smaltiti nelle strade, annuncia: «Nei prossimi 15 giorni rimuoveremo i rifiuti da tutte le strade di Napoli e della Campania, ipotizziamo che alla data del 20 di luglio non ci saranno più cumuli in strada: c’è il mio impegno a che ciò non avvenga più».

E difende anche la Robin Tax che è stata attaccata da tutti - non solo dal ministro ombra Pierluigi Bersani ma dal governatore di Bankitalia Mario Draghi oltre che dalla Federpetroli. «È una tassa che serve per redistribuire ai pensionati e alla persone che hanno più bisogno».

* l’Unità, Pubblicato il: 04.07.08, Modificato il: 04.07.08 alle ore 18.42

-