GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE

mercoledì 2 luglio 2025.C’era un lord in Lucania.... *

Se pochi filosofi e letterati sanno dell’omaggio di Ugo Foscolo al filosofo delle “nozze e tribunali ed are” (“Dei sepolcri”, v. 91), moltissimi “addottrinati” ignorano ancora e del tutto che Vico per circa nove anni decisivi per la sua vita ha abitato a Vatolla, nell’antica Lucania (in particolare, nell’attuale Cilento, a poca distanza dall’antica Elea-Velia, Ascea, Paestum, Palinuro, Agropoli) e, al contempo, che James Joyce a Giambattista Vico ha reso l’omaggio più grande che mai poeta potesse fare a un filosofo: "La strada di Vico gira e rigira per congiungersi là dove i termini hanno inizio. Tuttora inappellati dai cicli e indisturbati dai ricorsi, sentiamo tutti sereni, mai preoccupati al nostro doveroso compito... Prima che vi fosse un uomo in Irlanda c’era un lord in Lucania"(FW 452.21 ss.).

C’era un lord in Lucania (Italia): "The Vico road goes round and round to meet where terms begin. Still anappealed to by the cycles and onappaled by the recourses, we fill all serene, never you fret, as regards our dutyful cask... before there was a man in Ireland there was a lord in Lucan " (Cfr.: AA. VV., Introduzione a Finnegans Wake, trad. di Francesco Saba Sardi, Sugar Editore, Milano 1964. La citazione è ripresa dal saggio di Samuel Beckett, "Da Dante a Bruno, da Vico a Joyce", pp. 9-26. La precisazione sulla Lucania e Vatolla è mia).

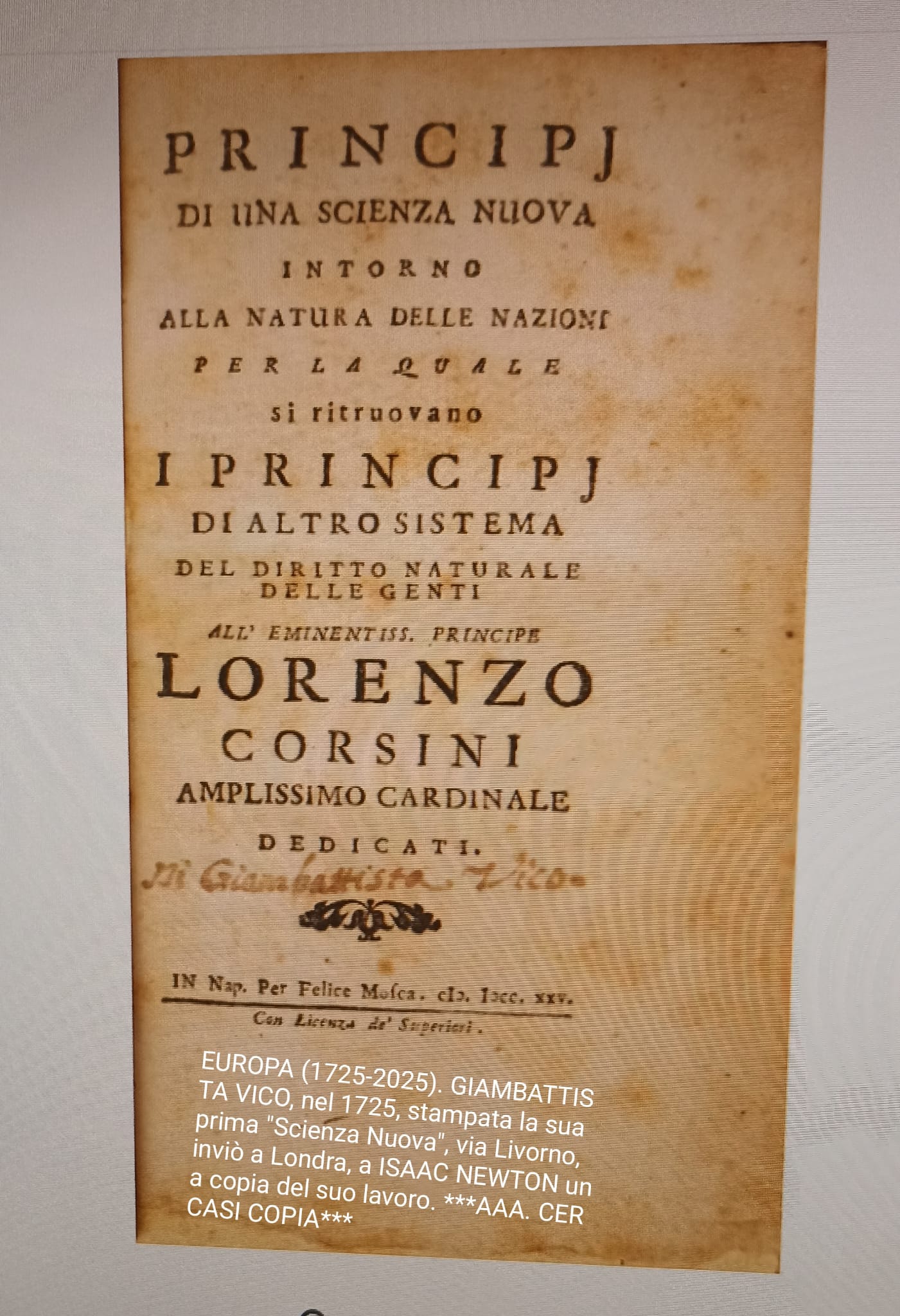

E, ancora: nessuno sa che Giambattista Vico, stampata la sua prima “Scienza Nuova”, inviò a Londra, a Isaac Newton una copia del suo capolavoro. E che la "Scienza Nuova" seconda (1730), con la "dipintura" di Domenico Antonio Vaccaro, è un omaggio e una ’risposta’ al lavoro di Shaftesbury (a Napoli, dal 1711 al 1713, anno della sua morte).

Per lo più si è ancora dentro il sofisticato cerchio hegeliano di Benedetto Croce: "Propugnatore, come sono della filosofia intesa nel senso di uno «storicismo assoluto», il Vico mi attirava e parlava alla mia mente per una ragione che mi si è poi chiarita e che ho potuto definire: in lui si presenta la prima forma, la «forma arcaica», dello storicismo assoluto".

Dopo quasi tre secoli, nei confronti di colui che ha osato disubbidire alle Leggi della Repubblica di Platone e riammettere a pieno titolo nello Stato Omero, i “poeti”, e restituire alle donne tutta loro dignità, la rimozione continua: la cecità dei nipotini di Platone (come di Cartesio, Hegel, e Heidegger), i sacerdoti della casta atea e devota, è totale! Di fronte all’impresa e alla dipintura della Scienza Nuova perdono subito (e ancora) la loro ‘magistrale’ lucidità e ripiombano nella notte della loro “barbarie della riflessione”! Persa la Memoria delle Muse, delle Grazie (“Charites”), e della Grazia (“Charis”), e delle Dee come delle Sibille, non sanno più cogliere nemmeno la differenza tra Mosè e il Faraone, tra Gesù e Costantino, tra l’amore e la carità dell’uno (“charitas”) e la “carestia” e l’elemosina dell’altro (“caritas”)!

Quanto segue vuol essere solo una sollecitazione e un invito a rileggere tutta l’opera di Vico e, possibilmente, a valutare al meglio il suo grande contributo, a gloria dell’Italia, per la dignità dell’uomo, dell’intero genere umano! Non altro.

Federico La Sala

- "ANATOMIA" (GIOVANNI VALVERDE, 1560) E PSICANALISI (2005).Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo. Una risposta-commento di Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27).

INDICE: *

PREMESSA

C’era un lord in Lucania....

Introduzione

A) CROCE E "LA FILOSOFIA DI G. B. VICO". Due note

B) "NOVA SCIENTIA TENTATUR": VICO E "IL DIRITTO UNIVERSALE".

1. VICO CONTRO CARTESIO.

1. VICO CONTRO CARTESIO.

2. UNA METAFISICA PER LA FISICA DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima italorum sapientia" (I parte)

2. UNA METAFISICA PER LA FISICA DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima italorum sapientia" (I parte)

3. IL DESIDERIO, LA RAGIONE, E DIO. Note per la (ri)lettura del “De antiquissima italorum sapientia” (II parte)

3. IL DESIDERIO, LA RAGIONE, E DIO. Note per la (ri)lettura del “De antiquissima italorum sapientia” (II parte)

4. ESSERE GIUSTI CON VICO. Riprendere l’indicazione di Eugenio Garin.

4. ESSERE GIUSTI CON VICO. Riprendere l’indicazione di Eugenio Garin.

5. LE TRE EDIZIONI DELLA “SCIENZA NUOVA”: QUESTIONI DI METODO.

5. LE TRE EDIZIONI DELLA “SCIENZA NUOVA”: QUESTIONI DI METODO.

6. PER LA CRITICA DELLE VERITA’ DOGMATICHE E DELLE CERTEZZE OPINABILI.

6. PER LA CRITICA DELLE VERITA’ DOGMATICHE E DELLE CERTEZZE OPINABILI.

7. VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"!

7. VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"!

8. LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA E GLI INTELLETTUALI ITALIANI: IL CASO COLLETTI.

8. LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA E GLI INTELLETTUALI ITALIANI: IL CASO COLLETTI.

9. IL DESIDERIO DI IMMORTALITA’, LA STORIA, E LA PROVVIDENZA.

9. IL DESIDERIO DI IMMORTALITA’, LA STORIA, E LA PROVVIDENZA.

10. FILIAZIONE DIVINA E PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA: "LA MENTE EROICA". Il testo dell’orazione inaugurale del 1732

10. FILIAZIONE DIVINA E PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA: "LA MENTE EROICA". Il testo dell’orazione inaugurale del 1732

11. LA CARITA’ “POMPOSA” DI LUDOVICO A. MURATORI E IL GIUDIZIO DI VICO. Un breve estratto dalla “Prefazione ai lettori” del “Trattato sulla carità cristiana” di Ludovico A. Muratori

11. LA CARITA’ “POMPOSA” DI LUDOVICO A. MURATORI E IL GIUDIZIO DI VICO. Un breve estratto dalla “Prefazione ai lettori” del “Trattato sulla carità cristiana” di Ludovico A. Muratori

12. PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA [1730, 1744]: SPIEGAZIONE DELLA DIPINTURA PROPOSTA AL FRONTISPIZIO CHE SERVE PER L’INTRODUZIONE DELL’OPERA

12. PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA [1730, 1744]: SPIEGAZIONE DELLA DIPINTURA PROPOSTA AL FRONTISPIZIO CHE SERVE PER L’INTRODUZIONE DELL’OPERA

13. “LEMURUM FABULA”: IL PUTTANESIMO. LA BRUTTEZZA DELLA DIPINTURA TUTTA CONTRARIA [La Scienza Nuova 1730]

13. “LEMURUM FABULA”: IL PUTTANESIMO. LA BRUTTEZZA DELLA DIPINTURA TUTTA CONTRARIA [La Scienza Nuova 1730]

14. MATERIALI SUL TEMA.

14. MATERIALI SUL TEMA.

* Cfr., Federico La Sala, Vico e la barbarie della riflessione.

Forum

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE ---FILOLOGIA E STORIA: UN "SOGNO" DI TEOCRITO, LE GRAZIE ("CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI GRATITUDINE29 ottobre 2024, di Federico La Sala

UN "#SOGNO" DI #TEOCRITO, LE #GRAZIE ("#CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI #GRATITUDINE:

- UNA #DOMANDA DI #ARCHEOLOGIA, #LINGUISTICA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, #TEOLOGIA, #ARTE, #SOCIOLOGIA E #PEDAGOGIA...

- In ricordo di Lorenzo Valla e di Giambattista Vico, una breve nota a margine di una vecchia curiosità...

DELLA #GRAZIA ("#CHARIS - #ΧÁΡΙΣ"), DELLA CARITÀ ("CHARITAS") E DEL "SÀPERE AUDE!" (#KANT): COME MAI OGGI, NELL’ATTUALE PRESENTE STORICO, LE "#GRAZIE" (LE GRECHE "CHARITES = ΧÁΡΙΤΕΣ", LE COSIDDETTE "CARITI") SONO DEL TUTTO ASSENTI DA OGNI #CATTEDRA DI ISTRUZIONE E INFORMAZIONE E LE "#DIS_GRAZIE" HANNO INVASO DEL TUTTO IL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA #CONVIVENZA UMANA? #MEMORIA E #POESIA.

Sul filo di #Virgilio ("Bucoliche") e di #DanteAlighieri, forse, un aiuto a trovare una possibile risposta alla domanda del "cruciverba" può venire da Teocrito (in greco antico: Θεόκριτος, Theókritos; #Siracusa, 315 a.C. - 260 a.C. circa). Egli è stato un poeta siciliano, inventore della poesia bucolica, che in una sua opera, gli "Idilli", in particolare nel XVI, intitolato "Le Grazie, o Ierone", così conclude:

"Che cosa esiste di amabile per gli esseri umani senza le Grazie? Che io possa restare insieme con le Grazie per sempre

"Che cosa esiste di amabile per gli esseri umani senza le Grazie? Che io possa restare insieme con le Grazie per sempre

("[...[τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν ἀνθρώποις ἀπάνευθεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ’ εἴην.").

("[...[τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν ἀνθρώποις ἀπάνευθεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ’ εἴην.").- NOTE:

- ANTROPOLOGIA, MITO STORIA E LETTERATURA: LE CARITI. "Le Cariti (in greco antico: Χάριτες, #Chàrites) sono dee della mitologia greca, corrispondenti nella mitologia romana alle #Grazie (in latino: Gratiae). Sono personificazioni degli aspetti della #Grazia ed erano, probabilmente sin dall’origine, legate al culto della natura e della vegetazione. Sono anche le dee della gioia di vivere ed infondono la gioia della Natura nel cuore degli dèi e dei mortali. [...]"(cit.).

- STORIA E LETTERATURA:VIRGILIO. #TEOCRITO E L’#ARCADIA DELLE "#BUCOLICHE". "[...] La trattazione di temi pastorali non era un elemento di novità per l’ambiente culturale romano del I secolo a.C.; era innovativo invece il fatto che un poeta dedicasse a questo tema un intero libro. All’inizio della sesta egloga, Virgilio scrive: «La nostra Talia, per prima, si degnò di scherzare col verso siracusano / e non si vergognò di frequentare le selve.» [...] allude alla figura di Teocrito [...] Per Virgilio la poesia pastorale non era però semplicemente imitazione di Teocrito o mero esercizio letterario; era qualcosa di strettamente connesso con la sua indole e le sue esperienze. [...] L’Arcadia, che è il locus amoenus dei pastori virgiliani, è carico di significati metaforici: è un luogo di riparo, un luogo dove vivere e cantare l’amore, anche deluso, ed è il luogo della civiltà contrapposta alla barbarie. [...] nella IV egloga, in particolare [...] il poeta celebra l’imminenza del ritorno dei Saturnia Regna, in seguito alla nascita di un “bambino divino”, che avrebbe posto fine al tragico presente per inaugurare una nuova età dell’oro. [...] nella #DivinaCommedia il poeta latino #Stazio dice di essersi convertito al Cristianesimo dopo avere letto la IV #Bucolica (Purgatorio - Canto ventiduesimo, vv. 55-93). Questa tradizione iniziò con un discorso di #CostantinoilGrande, databile tra il 313 e il 325, e riportato da #EusebiodiCesarea in appendice alla sua Vita di Costantino col titolo All’assemblea dei santi. [...]" (cit. )

- GIAMBATTISTA VICO E LA #MEMORIA STORICA DELL’ARCADIA, DELLA "PASTORAL POESIA" DI #TEOCRITO ##VIRGILIO E #SANNAZARO, NELLA "SCIENZA NUOVA" DEL 1744:

- "[...]Tal propietà di pascere tali primi greggi del Mondo dev’essere stata d’Apollo, che truovammo Dio della Luce Civile, o sia della Nobiltà, ove dalla Storia Favolosa ci è narrato Pastore in Anfriso; come fu Pastore Paride, il quale certamente era Reale di Troja: e tal’è ’l Padre di famiglia, che Omero appella Re; il quale con lo scettro comanda, il bue arrosto dividersi a’ mietitori, descritto nello Scudo d’Achille; dove sopra abbiamo fatto vedere la Storia del Mondo, e quivi esser fissa l’Epoca delle Famiglie: perchè de’ nostri pastori non è propio il pascere, ma il guidar’, e guardare gli armenti, e i greggi; non avendosi potuto la Pastoreccia introdurre, che dopo alquanto assicurati i confini delle prime città, per gli ladronecci, che si celebravano a’ tempi eroici: che dev’essere la cagione, perchè la Bucolica, o Pastoral Poesia venne a’ tempi umanissimi egualmente tra’ Greci con Teocrito, tra’ Latini con Virgilio, e tra gl’Italiani con Sannazaro. (Giambattista Vico, "Scienza Nuova" del 1744, L. V, II.).

-

> GIAMBATTISTA VICO --- NAPOLI E LA SCIENZA. STORIA E STORIOGRAFIA. Nota a margine di "The Science of Naples. Making knowledge in Italy’s pre-eminent city, 1500-1800".1 luglio 2024, di Federico La Sala

NAPOLI E LA SCIENZA. STORIA E STORIOGRAFIA:

GIAMBATTISTA VICO CON #NEWTON E CON #SHAFTESBURY.

- Una nota di commento a margine di "The Science of Naples. Making knowledge in Italy’s pre-eminent city, 1500-1800", Edited by Lorenza Gianfrancesco and Neil Tarrant", #UCLPress - University College London, 2024):

- "[...] Following the end of Spanish rule and a brief period of Austrian power, the kingdom was conquered by Charles of Bourbon in 1734. He established an independent monarchy with a royal court in Naples. Charles also sought to implement a series of reforms. While not always successful, the monarchy’s reformist efforts were informed and celebrated by the city’s cohort of Enlightened thinkers. The work of scholars such as Giambattista #Vico (1668-1744), Pietro #Giannone (1676-1748), Antonio #Genovesi (1713-1669) and Gaetano #Filangieri (1753-1788), to name but some, undoubtedly reflected the continued vibrancy of Neapolitan intellectual life and the city’s connections to the intellectual centres of #Europe. [...]" (Open Access)

***

LA PUNTA DI UN ICEBERG: "[...] #ROYAL SOCIETY, NEWTON, VALLETTA. Se Vico, nel 1725, invia a Newton una copia della sua prima “#ScienzaNuova”, ha le sue buone ragioni: non è il gesto di un isolato dalla cultura europea del suo tempo! Una di queste ragioni è che egli, sin dagli anni degli studi universitari (1689-1693), era in relazione con Giuseppe Valletta.

Ecco quanto #Croce dice di lui nel suo discorso del 1924: a Napoli, “lo Shaftesbury entrò in relazione (...) con Giuseppe Valletta e col suo circolo (...) Valletta, già mercante e avvocato (...) conoscitore com’era, oltre che del latino e del greco, del francese, e dell’inglese, segnatamente verso l’#Inghilterra tenne rivolto lo sguardo, e coi dotti e le società scientifiche inglesi coltivò corrispondenze.

Ecco quanto #Croce dice di lui nel suo discorso del 1924: a Napoli, “lo Shaftesbury entrò in relazione (...) con Giuseppe Valletta e col suo circolo (...) Valletta, già mercante e avvocato (...) conoscitore com’era, oltre che del latino e del greco, del francese, e dell’inglese, segnatamente verso l’#Inghilterra tenne rivolto lo sguardo, e coi dotti e le società scientifiche inglesi coltivò corrispondenze.

Di libri inglesi, scarsissimi allora in Italia, era assai ben provvista la sua libreria, e dall’inglese egli traduceva in italiano o in latino le notizie scientifiche, in specie quelle che la Società reale di Londra gl’inviava sulle esperienze che essa veniva compiendo. Il segretario di quella società, il Waller, gli richiese tra l’altro, nel 1712, una informazione - continua e precisa Croce - sull’eruzione del #Vesuvio allora accaduta, e poi ancora sull’epidemia del bestiame che impersava in Italia, e le sue memorie su tali argomenti furono lette in quell’adunanza, presente e presidente il Newton. Così stimato era quei dotti - continua ancora Croce - che più volte gli fu offerta (narra un biografo) da milordi e signori inglesi un luogo in quella Regia società: onore che egli, modesto com’era, rifiutò” [...]" (cfr. Federico La Sala, "IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA").

Di libri inglesi, scarsissimi allora in Italia, era assai ben provvista la sua libreria, e dall’inglese egli traduceva in italiano o in latino le notizie scientifiche, in specie quelle che la Società reale di Londra gl’inviava sulle esperienze che essa veniva compiendo. Il segretario di quella società, il Waller, gli richiese tra l’altro, nel 1712, una informazione - continua e precisa Croce - sull’eruzione del #Vesuvio allora accaduta, e poi ancora sull’epidemia del bestiame che impersava in Italia, e le sue memorie su tali argomenti furono lette in quell’adunanza, presente e presidente il Newton. Così stimato era quei dotti - continua ancora Croce - che più volte gli fu offerta (narra un biografo) da milordi e signori inglesi un luogo in quella Regia società: onore che egli, modesto com’era, rifiutò” [...]" (cfr. Federico La Sala, "IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA").NOTE:

PER UN’ALTRA EUROPA E PER UN’ALTRA ITALIA. Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova": GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE).

LA SCIENZA A NAPOLI NEL SETTECENTO: L’UNIVERSITA’ E L’ AZIONE RIFORMATRICE DI #CELESTINO #GALIANI E #ANTONIO #GENOVESI *:

"[...] The principal context of the chapter is the tenure of Celestino Galiani (1681-1753) as the rector (or ‘Cappellano Maggiore’) of the University of Naples and the published work of his protégé Antonio Genovesi (1711-1769). The history of Galiani’s and Genovesi’s curricular reforms is well known among historians of the Settecento Meridione.

However, the place of ‘political science’ - that is, the teaching and study of ‘politics’ - in this history still awaits study. The chapter begins by surveying the institutional background to Galiani’s curricular reforms as Cappellano Maggiore; it then turns to the works of Genovesi and members of the so-called ‘#scuola #genovesiana’. Although the latter published on ‘political’ topics, neither Genovesi nor his students developed a curricular ‘political science’ [...]" (cfr. Felix Waldmann, "Political science in the Settecento University of Naples", in "The Science of Naples", op. cit., p. 61).

However, the place of ‘political science’ - that is, the teaching and study of ‘politics’ - in this history still awaits study. The chapter begins by surveying the institutional background to Galiani’s curricular reforms as Cappellano Maggiore; it then turns to the works of Genovesi and members of the so-called ‘#scuola #genovesiana’. Although the latter published on ‘political’ topics, neither Genovesi nor his students developed a curricular ‘political science’ [...]" (cfr. Felix Waldmann, "Political science in the Settecento University of Naples", in "The Science of Naples", op. cit., p. 61).*

b) ANTONIO GENOVESI.

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE ---IL "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO gALILEI, 1610): UNA STORIA DI #LUNGADURATA E, FORSE, DI UN PROSSIMO "ARROSSIMENTO GENERALE".15 aprile 2024, di Federico La Sala

UNA #STORIA DI #LUNGADURATA E, FORSE, DI UN PROSSIMO "ARROSSIMENTO GENERALE" : IL "#SIDEREUSNUNCIUS" (#GALILEOGALILEI, 1610), L’#ITALIA E IL SUO GRANDE #PROVINCIALISMO NELLO STORICO PRESENTE DEL "#VILLAGGIO #GLOBALE" (2024).

CULTURA E SOCIETÀ, #OGGI: "SÀPERE AUDE!" (Koenigsberg, 1784; Kaliningrad, 2024).

- Una nota a margine di una riflessione di Giorgio Mascitelli:

- "La situazione italiana è caratterizzata da un marcato provincialismo culturale: esso è senz’altro in aumento rispetto a trent’anni fa. [...] Certo tutta l’#Europa è diventata più provinciale, eppure anche lo scarto con gli altri paesi europei è aumentato. [...] alla base della superprovincializzazione italiana sta una trasformazione di fondo: fino a 30 fa l’Italia era un paese in cui si producevano merci, questo poneva tutta una serie di problemi generali e locali che implicavano una cultura che li affrontasse; oggi dopo la #globalizzazione, l’Italia è diventata un centro di consumo, secondario, di merci prodotto altrove che vive di speculazione edilizia e finanziaria e di turismo [...]

- Pertanto è favorito lo sviluppo di una cultura d’accatto, che idolatra ciò che è secondario, in cui è più importante #imitare che #sperimentare e l’accresciuta internazionalizzazione è il sintomo di questo processo. E tuttavia, stanno arrivando tempi in cui non avere una cultura del tutto provinciale sarà importante e non un semplice orpello." ( cfr. cfr, Giorgio Mascitelli, Fbook 12 aprile 2024 ).

ANTROPOLOGIA, #STORIOGRAFIA, E #CRITICA DELLA #FACOLTÀ DI #GIUDIZIO (#KANT2024). CONSIDERANDO che il "villaggio globale" dell’attuale storico presente (#Nicea 325-2025) è molto prossimo (epocalitticamente) alla "#pace #perpetua" (#Kant2024), è sperabile che in giro emergano molte tracce di rimorso dell’incoscienza passata (e presente) e che "lo spirito critico" sia in Italia sia in Europa riprenda il suo cammino.

Nota:

Nota:- Anthropology and #Metaphysics: "The Critical Spirit. Essays in Honor of Herbert Marcuse" (Kurt H. #Wolff, #Barrington Moore, Beacon Press, 1967 - 436 pagine).

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- LA "STORIA" DEL "RE LEONE", E LA PROFETICA "VITTORIA" DEL "FORTEBRACCIO" DI SHAKESPEARE ("AMLETO")..27 marzo 2024, di Federico La Sala

TEATRO METATEATRO E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. FREUD):

LA SCOPERTA DEL "MARCIO IN DANIMARCA" (IN EUROPA), LA "STORIA" DEL "RE LEONE", E LA PROFETICA "VITTORIA" DEL #FORTEBRACCIO DI #SHAKESPEARE ("HAMLET", V.2).

- Una nota di commento a margine del lavoro in corso di Paul Adrian Fried (Part 37: Sts. Gertrude, pilgrim’s lovers, & mousetraps (Interlude D.4) - March 26, 2024).

"QUANDO IL GATTO NON C’E’, I TOPI BALLANO". Per orientarsi nel pensiero e nell’analisi dell’opera di Shakespeare (#Hamlet), forse, è utile rileggere la "storia" del #pifferaio di #Hamelin (Der #Rattenfänger von #Hameln, letteralmente "l’ accalappiatore di ratti di Hameln").... e ripensare in parallelo la pericolosa "condizione" di #Amleto, #Principe #Figlio (in relazione alla #Regina-madre, #Gertrude, e all’avvelenatore "Re-padre", #Claudio), e ... la "condizione" di Simba, il principe-figlio di Mufasa, il "Re Leone", sotto il governo dello zio assassino, diventato re, il leone Skar, alleato con le iene, e sposo della leonessa, regina-madre: una situazione molto simile all’assalto dei Proci a Itaca, al regno di Penelope e Ulisse e Telemaco dell’ #Odissea...

- Nota. The soundtrack of the Lion King is inspired to Mozart’s music (Ave Verum Corpus, K. 618).

SUL TEMA, PER APPROFONDIMENTO, SI CFR.:

L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova" - di Federico La Sala

IL PUTTANESIMO. "Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria".

IL PUTTANESIMO. "Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria".fls

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- ARCHEOLOGIA, ARCHITETTURA, E GIUSTIZIA: IL PONTE DELLA CITTÀ DI PARMENIDE.26 luglio 2022, di Federico La Sala

SCIENZA NUOVA: NUOVO ANNO ACCADEMICO E NUOVO RETTORE ALL’UNIVERSITÀ DI MACERATA. UN OMAGGIO A John McCourt - in ricordo dell’omaggio di James Joyce a Giambattista Vico...

***

- "The Vico road goes round and round to meet where terms begin. Still anappealed to by the cycles and onappaled by the recourses, we fill all serene, never you fret, as regards our dutyful cask... before there was a man in Ireland there was a lord in Lucan" (James Joyce, "Finnegans Wake").

- "La strada di Vico gira e rigira per congiungersi là dove i termini hanno inizio. Tuttora inappellati dai cicli e indisturbati dai ricorsi, sentiamo tutti sereni, mai preoccupati al nostro doveroso compito... Prima che vi fosse un uomo in #Irlanda c’era un lord in Lucania" (Vico ha abitato per vari anni a Vatolla, poco distante da Paestum, Agropoli, Elea e Palinuro).

***

UNIMC: ORTO DEI PENSATORI E CORTILE DELLA FILOSOFIA. *

Chiarissimo John McCourt, augural-mente, per ben iniziare i lavori e meglio illuminare il cammino nella nuova #direzione, ripensando al profondo legame di James Joyce con Giambattista Vico (vissuto per quasi dieci anni in Lucania, oggi Cilento), forse, non è male ricordare di considerare la particolare rilevanza per il "Dip. di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo", dell’antica città di Elea - Velia /Ascea), invitare a rileggere il "Poema" di Parmenide e a ripercorrere la strada che portava sull’acropoli, al tempio della Dea Giustizia (Dike): come si sa, la via non passa e non è mai passata attraverso la cosiddetta "Porta Rosa", ma attraverso il ponte, il viadotto che passa appunto sopra la cosiddetta "Porta Rosa" (https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Rosa). Contrariamente a quanto pensava Platone (e hanno pensato nei secoli i suoi "nipotini"), il #Logos della città di Parmenide, non il Logo del padrone di una #caverna, era ed è il fondamento stesso del dialogo, «l’unico ponte tra le persone» (Albert Camus). Moltissimi auguri. Buon inizio...

***

ARCHEOLOGIA, PSICOANALISI, E PLATONISMO PER IL POPOLO: "COME NASCONO I BAMBINI". Osare mettere il dito nella "piaga" e interrogarsi sulla storia del nome della "Porta Rosa" (https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Rosa#Storia->). A mio parere, la "cosa" è carica di teoria e qui è opportuno (per capire) ricollegarsi a Freud e andare oltre Lacan: è una questione di immaginario e di una "logica" più che bimillenaria e ... di "fretta". L’Archeologo, probabilmente troppo eccitato dalla scoperta, ha voluto rendere omaggio alla propria compagna, alla luce della propria e generale tragica tradizionale concezione della donna (un vicolo cieco in cui mettere il proprio seme e far fiorire la pianta), senza fare i conti con le spine della Dea Giustizia (Dike) e la Costituzione (il Logos) materiale e spirituale della stessa città di Elea (come della Repubblica Italiana): "Il dialogo è l’unico ponte tra le persone" (Albert Camus)!

***

QUESTIONE ANTROPOLOGICA: L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!! E CHE COSA SIGNIFICA ESSERE CITTADINI E CITTADINE D’ITALIA!!!

Federico La Sala

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Storia globale: "A New History of Humanity" . L’alba di tutto, ovvero: non siamo mai stati stupidi (di Lorenzo Velotti).17 marzo 2022, di Federico La Sala

L’alba di tutto, ovvero: non siamo mai stati stupidi

di Lorenzo Velotti (gli asini, 1 marzo 2022)

Un giorno d’ottobre 2018, in una Londra decisamente già troppo invernale, entravo nervoso in una classe stracolma. Anche ai lati, per terra, gli spazi scarseggiavano. Riuscii a sedermi per terra, quasi sotto un banco. Il professore, David Graeber, che vedevo in quel momento per la prima volta, era impegnato a scrivere sulla lavagna: “Rousseau; Hobbes; De Lahontan; Kandiaronk...”. Si girò e ci rassicurò: avrebbe chiesto all’amministrazione una classe più grande. Poi cominciò la lezione, con un po’ di studenti costretti a seguire da fuori, sbirciando dalla porta aperta. Fu la prima lezione del corso “Antropologia e Storia Globale”, che si tenne solo quell’anno e del quale gran parte dei contenuti erano relativi al libro che, ci rivelò, stava scrivendo con l’archeologo David Wengrow. Il corso si interrogava sulla relazione tra antropologia e storia, e culminava con le domande: “In che modo la storia è consapevolmente prodotta da chi ne partecipa? Secondo quali dinamiche la potenziale inquadratura narrativa degli eventi diventa un elemento chiave in politica o, addirittura, l’aspetto decisivo dell’azione politica stessa?”

Ora, queste non sono, almeno esplicitamente, le domande che pone il libro L’alba di tutto. Una nuova storia dell’umanità (Rizzoli 2022), che Wengrow e Graeber finirono di scrivere soltanto una settimana prima della prematura morte di quest’ultimo (avvenuta a Venezia nel settembre 2020). Tuttavia, sono domande particolarmente utili da cui partire per cogliere gli aspetti fondamentali di questa ricerca. Infatti, nonostante i sospetti postmoderni nei confronti delle metanarrative, queste ultime sembrano aver costituito, da sempre, un elemento fondamentale nell’intreccio tra storia e azione politica.

Da una parte, scegliere di ignorarne la rilevanza implica quasi sicuramente la loro accettazione. Dall’altra, riconoscerle, spacchettarle, studiarne le basi storiche e le implicazioni politiche, problematizzarle e, così facendo, porre potenzialmente le basi per narrative diverse, è l’ambiziosa e interessante sfida colta da Graeber e Wengrow.

Il punto di partenza è che, nonostante l’illusorio disincanto associato parallelamente al metodo scientifico e alla massimizzazione di utilità e profitti, la società e la sua “scienza sociale” continuano a fondarsi su una serie di miti. I miti, ci dice l’antropologia, si svolgono sempre in un passato indefinito, ma hanno effetti concreti sul mondo presente. Il più delle volte hanno a che fare con un’indagine sulla natura umana.

Ora: vi sarà capitato, in un’accesa discussione politica sull’origine dei problemi attuali, di arrivare al punto in cui da una parte si sosterrà che la natura umana è fondamentalmente egoista e competitiva e, dall’altra, qualcuno dirà che invece è essenzialmente altruista e collaborativa? Tendenzialmente, la prima sarà una posizione difesa da chi si colloca un po’ più a destra, e la seconda da chi si sente un po’ più a sinistra (ma non necessariamente).

Ora: vi sarà capitato, in un’accesa discussione politica sull’origine dei problemi attuali, di arrivare al punto in cui da una parte si sosterrà che la natura umana è fondamentalmente egoista e competitiva e, dall’altra, qualcuno dirà che invece è essenzialmente altruista e collaborativa? Tendenzialmente, la prima sarà una posizione difesa da chi si colloca un po’ più a destra, e la seconda da chi si sente un po’ più a sinistra (ma non necessariamente).

Questa dicotomia, in ogni modo, ha un chiaro corrispettivo nella storia delle dottrine politiche e viene ricercata in ciò che viene spesso definito lo “stato di natura”. In questo passato mitico, in cui troviamo esseri umani che altro non hanno che la loro pura umanità, le possibilità sembrano essere due: o gli esseri umani vivevano fondamentalmente la violenza quotidiana del tutti contro tutti (da qui la posizione hobbesiana secondo cui lo stato sarebbe necessario per convivere in pace); o erano invece esseri cooperativi ed egualitari “per natura”, ma la rivoluzione agricola e la conseguente invenzione della proprietà privata hanno rappresentato una caduta dall’Eden (elemento mitico ricorrente) verso l’inevitabile disuguaglianza attuale (Rousseau).

Questa dicotomia, in ogni modo, ha un chiaro corrispettivo nella storia delle dottrine politiche e viene ricercata in ciò che viene spesso definito lo “stato di natura”. In questo passato mitico, in cui troviamo esseri umani che altro non hanno che la loro pura umanità, le possibilità sembrano essere due: o gli esseri umani vivevano fondamentalmente la violenza quotidiana del tutti contro tutti (da qui la posizione hobbesiana secondo cui lo stato sarebbe necessario per convivere in pace); o erano invece esseri cooperativi ed egualitari “per natura”, ma la rivoluzione agricola e la conseguente invenzione della proprietà privata hanno rappresentato una caduta dall’Eden (elemento mitico ricorrente) verso l’inevitabile disuguaglianza attuale (Rousseau).La tesi hobbesiana è di fatto ripresa da gran parte della destra o da pensatori liberali come Steven Pinker. Quella rousseauiana, in realtà dominante, è il sottotesto dei best seller di Francis Fukuyama, Jared Diamond o Yuval Noah Harari. L’agricoltura introduce necessariamente un surplus appropriabile e dunque la proprietà privata. La popolazione aumenta e le società diventano più “complesse”, dove la complessità è praticamente sinonimo di gerarchia. -Un’idea di “scala” tanto diffusa quanto infondata (che gli autori confessano essere, probabilmente, la più difficile da scalfire) crea una corrispondenza tra gerarchie spaziali e sociali, che si materializzano inevitabilmente attraverso la burocrazia e lo stato. Ma, per fortuna, con tutto questo arrivano anche la scrittura, la scienza e l’arte. La civilizzazione è inspacchettabile: o tutto o niente.

I miti, tuttavia, non si fondano primariamente su fatti realmente avvenuti. La storia classica delle dottrine politiche, neppure. Né Hobbes né Rousseau affermano, in alcun modo, che si tratti di fatti (pre-)storici. Si tratta di ipotesi, o esperimenti mentali, che tuttavia hanno finito per diventare miti cosmogonici.

In L’alba di tutto, la conoscenza delle più recenti scoperte archeologiche da parte di David Wengrow, unita alla teoria antropologica e politica di David Graeber, servono a mettere insieme innumerevoli pezzi - di fatto già esistenti nella letteratura specifica delle due discipline - per rivelare l’abisso che le separa dalla metanarrativa mitica. Naturalmente, la messa in discussione della metanarrativa imperante ha delle profondissime implicazioni per quanto riguarda il dibattito politico contemporaneo e il relativo spettro di possibilità alternative. Gli autori sono in grado di presentare un’abbondanza di dati archeologici e antropologici così da mostrare, essenzialmente, una diversa, ben più complessa, storia del mondo. Non solo, sono in grado di farlo in modo estremamente piacevole per chi legge, mantenendo, attraverso le oltre cinquecento pagine che compongono il saggio, una suspense continua.

In L’alba di tutto, la conoscenza delle più recenti scoperte archeologiche da parte di David Wengrow, unita alla teoria antropologica e politica di David Graeber, servono a mettere insieme innumerevoli pezzi - di fatto già esistenti nella letteratura specifica delle due discipline - per rivelare l’abisso che le separa dalla metanarrativa mitica. Naturalmente, la messa in discussione della metanarrativa imperante ha delle profondissime implicazioni per quanto riguarda il dibattito politico contemporaneo e il relativo spettro di possibilità alternative. Gli autori sono in grado di presentare un’abbondanza di dati archeologici e antropologici così da mostrare, essenzialmente, una diversa, ben più complessa, storia del mondo. Non solo, sono in grado di farlo in modo estremamente piacevole per chi legge, mantenendo, attraverso le oltre cinquecento pagine che compongono il saggio, una suspense continua.Non è facile riassumere un tomo di queste dimensioni, ma proverò a delinearne alcuni elementi fondamentali. Il libro inizia problematizzando una domanda piuttosto comune, da cui gli autori stessi raccontano di essere partiti: “Quali sono le origini della disuguaglianza sociale”? Il problema, rilevano però gli autori, sta nella domanda stessa, giacché si presta con estrema facilità a una risposta di natura mitica. Il concetto di eguaglianza, peraltro, è relativamente recente: nel medioevo, i termini “uguaglianza” e “disuguaglianza” erano tutt’altro che comuni.

Verso la fine del diciassettesimo secolo, raccontano gli autori, l’incontro tra coloni europei e indigeni americani (e in particolare la critica politica elaborata dai secondi nei confronti dei primi) ha prodotto un notevole fermento di idee riguardo al concetto di libertà. Gli americani, infatti, erano particolarmente scossi dall’assenza di libertà che rilevavano presso gli europei.

Verso la fine del diciassettesimo secolo, raccontano gli autori, l’incontro tra coloni europei e indigeni americani (e in particolare la critica politica elaborata dai secondi nei confronti dei primi) ha prodotto un notevole fermento di idee riguardo al concetto di libertà. Gli americani, infatti, erano particolarmente scossi dall’assenza di libertà che rilevavano presso gli europei.

In particolare, i protagonisti di questo capitolo sono: Kandiaronk, noto leader politico e diplomatico nordamericano (che visitò l’Europa), e il Baron de Lahontan, grazie ai cui scritti conosciamo il pensiero di Kandiaronk. Non è l’unico incontro rilevante, ma sicuramente il principale. In breve, le idee nordamericane di libertà, nell’incontro con la realtà europea, cominciano a scontrarsi con determinate nozioni di proprietà, l’abilità di trasformare la ricchezza in potere, e dunque l’“uguaglianza”. In Europa, acquisiscono una tale rilevanza che qualcuno comincia a sentire la necessità di rispondere e giustificare le condizioni sociali europee: è qui che Turgot elabora la nozione stessa di “progresso”, fatto di stadi di sviluppo che, pur creando inevitabilmente la povertà di alcuni, hanno fatto avanzare la società “complessa” nella sua interezza. L’idea non dispiacque a Adam Smith, che la riprese. In questo quadro, Rousseau non fece altro che una sintesi intelligente tra le due posizioni di cui si discuteva animatamente nella Francia di quei tempi, e la sua sintesi divenne, in qualche modo, il documento fondante del progetto intellettuale della sinistra dominante fino a oggi (chiamata appunto: “sinistra progressista”).

In particolare, i protagonisti di questo capitolo sono: Kandiaronk, noto leader politico e diplomatico nordamericano (che visitò l’Europa), e il Baron de Lahontan, grazie ai cui scritti conosciamo il pensiero di Kandiaronk. Non è l’unico incontro rilevante, ma sicuramente il principale. In breve, le idee nordamericane di libertà, nell’incontro con la realtà europea, cominciano a scontrarsi con determinate nozioni di proprietà, l’abilità di trasformare la ricchezza in potere, e dunque l’“uguaglianza”. In Europa, acquisiscono una tale rilevanza che qualcuno comincia a sentire la necessità di rispondere e giustificare le condizioni sociali europee: è qui che Turgot elabora la nozione stessa di “progresso”, fatto di stadi di sviluppo che, pur creando inevitabilmente la povertà di alcuni, hanno fatto avanzare la società “complessa” nella sua interezza. L’idea non dispiacque a Adam Smith, che la riprese. In questo quadro, Rousseau non fece altro che una sintesi intelligente tra le due posizioni di cui si discuteva animatamente nella Francia di quei tempi, e la sua sintesi divenne, in qualche modo, il documento fondante del progetto intellettuale della sinistra dominante fino a oggi (chiamata appunto: “sinistra progressista”).Tornando alla domanda sulle “origini”: il progetto di Graeber e Wengrow è quello di confutare la tesi che ci sia una netta separazione tra uno stato di natura composto da selvaggi egualitari (o di caos e violenza) e un successivo, unidirezionale, monolitico processo di civilizzazione che ci ha portato sin qui. -La preistoria, per esempio, è un periodo di circa tre milioni di anni che viene spesso appiattito in frasi quali: “l’uomo preistorico era così”; “le società preistoriche erano organizzate cosà”; e così via. Esiste un tacito pregiudizio nei confronti dei “primitivi” quali esseri del tutto incapaci di riflessioni consapevoli, ed è infatti comune - per esempio nel caso di Harari, fanno notare gli autori - considerarli più simili alle scimmie che agli esseri umani. Da qui il determinismo di chi sostiene che il “modo di sussistenza” è l’unica variabile in grado di spiegare quanto un popolo fosse più o meno gerarchico: le condizioni ecologiche non sono prese come alcune delle variabili in gioco ma come la variabile determinante.

Gli autori argomentano che nel periodo corrispondente all’era glaciale le forme sociali non erano “congelate”, bensì costantemente trasformate in base a molteplici fattori, a volte anche stagionalmente.

Gli autori argomentano che nel periodo corrispondente all’era glaciale le forme sociali non erano “congelate”, bensì costantemente trasformate in base a molteplici fattori, a volte anche stagionalmente.

Da qui la domanda che ricorrerà più e più volte tra le pagine del libro: piuttosto che interrogarci sulle origini della disuguaglianza, chiediamoci: com’è possibile che gli esseri umani sono stati in grado di fare e disfare gerarchie costantemente, e ora non sembrano esserlo più? Come si è persa quell’autoconsapevolezza politica? Come si è finiti a credere che ci sia una sola modalità possibile? Che cosa si è inceppato?

Da qui la domanda che ricorrerà più e più volte tra le pagine del libro: piuttosto che interrogarci sulle origini della disuguaglianza, chiediamoci: com’è possibile che gli esseri umani sono stati in grado di fare e disfare gerarchie costantemente, e ora non sembrano esserlo più? Come si è persa quell’autoconsapevolezza politica? Come si è finiti a credere che ci sia una sola modalità possibile? Che cosa si è inceppato?Da un certo punto di vista, il problema è la proprietà: gli autori analizzano dunque diverse concezioni di proprietà (nella storia e nell’antropologia) per dimostrare che anche la proprietà non ha, di per sé, un’origine definita: in un certo senso, esiste da sempre. La domanda da porsi è, piuttosto, come sia arrivata a definire così tanti altri aspetti dell’esistenza umana. La riflessione viene dunque portata ai processi di schismogenesi culturale (e di rifiuto creativo) avvenuti nella costa occidentale del continente nordamericano, in relazione alla schiavitù, alla cura, e ai modi di produzione.

Chi legge è dunque trasportato da un continente all’altro per problematizzare l’idea che la “rivoluzione agricola” sia un concetto effettivamente utile. La domesticazione di pianti e animali, secondo l’archeologia più recente, ha cominciato a verificarsi in una ventina di posti diversi nel mondo, in un processo durato almeno 3000 anni, senza implicare necessariamente delle enclosures, e peraltro spesso alternata o parallela alla caccia e ai raccolti, o addirittura adottata per certi periodi, abbandonata e poi ripresa. Peraltro, sottolineano gli autori, la prima agricoltura ha avuto a che fare con un’organizzazione sociale più egualitaria, e non il contrario; il tutto, sostengono Graeber e Wengrow, in un contesto di scelte politiche consapevoli.

Chi legge è dunque trasportato da un continente all’altro per problematizzare l’idea che la “rivoluzione agricola” sia un concetto effettivamente utile. La domesticazione di pianti e animali, secondo l’archeologia più recente, ha cominciato a verificarsi in una ventina di posti diversi nel mondo, in un processo durato almeno 3000 anni, senza implicare necessariamente delle enclosures, e peraltro spesso alternata o parallela alla caccia e ai raccolti, o addirittura adottata per certi periodi, abbandonata e poi ripresa. Peraltro, sottolineano gli autori, la prima agricoltura ha avuto a che fare con un’organizzazione sociale più egualitaria, e non il contrario; il tutto, sostengono Graeber e Wengrow, in un contesto di scelte politiche consapevoli.

Un altro viaggio nel tempo e in diversi continenti avviene per demolire, servendosi di recenti scoperte archeologiche, la narrativa convenzionale e teleologica che riguarda l’avvento delle città. Anche qui, l’associazione tra urbanizzazione e gerarchizzazione delle relazioni risulta riflettere più dei preconcetti che non sulle prove fornite dall’archeologia. Tra le vicende più interessanti ci sono quelle che compongono la storia sociale mesoamericana, composta da repubbliche urbane e da democrazie indigene (come l’incredibile storia di Tlaxcaca).

Un altro viaggio nel tempo e in diversi continenti avviene per demolire, servendosi di recenti scoperte archeologiche, la narrativa convenzionale e teleologica che riguarda l’avvento delle città. Anche qui, l’associazione tra urbanizzazione e gerarchizzazione delle relazioni risulta riflettere più dei preconcetti che non sulle prove fornite dall’archeologia. Tra le vicende più interessanti ci sono quelle che compongono la storia sociale mesoamericana, composta da repubbliche urbane e da democrazie indigene (come l’incredibile storia di Tlaxcaca).Segue una brillante argomentazione sulle origini dello stato; o meglio: sul perché lo stato non avrebbe “un’origine”. Si tratta anche qui di un concetto recente (risalente alla fine del sedicesimo secolo), nei confronti del quale gli autori mostrano che qualsivoglia definizione si decida di adottare, si trovano innumerevoli esempi di forme di organizzazione sociale storica in grado di smentire, rendere inadeguata, o sfidare il senso di qualsivoglia particolare descrizione contemporanea di stato.

Siamo invitati dunque a lasciar perdere gli stati-nazione attuali come categorie di cui proiettare l’immagine su società passate, per ricercare invece direttamente nella storia l’esistenza o meno di quelle che gli autori identificano come le tre forme di dominazione fondamentali: il controllo della violenza (alla base della sovranità), il controllo dell’informazione (alla base della burocrazia), e il carisma individuale (alla base della politica competitiva, ossia della “democrazia” liberale). Questi tre principi, a seconda dell’esempio storico prescelto, possono essere ipotizzati in un ordine temporale diverso, ma l’assunto teleologico criticato dagli autori è che, fondamentalmente, si dia per scontato che il risultato è e debba essere necessariamente l’unione definitiva di questi tre principi. Gli autori, attraverso una lunga analisi delle varie combinazioni possibili di tali principi che si ritrovano nella storia, dimostrano che gli attuali stati nazione sono solo una delle innumerevoli organizzazioni possibili dei vari elementi, che hanno origini proprie e assai diversificate. Così facendo, riescono a liberare il concetto di “civilizzazione” da quello di “stato”, riscoprendone il significato di “estesa comunità morale”, peraltro in gran parte fondata sul lavoro e le innovazioni delle donne (al contrario del luogo comune che lega la civilizzazione allo stato-nazione patriarcale e ai monumenti).

Siamo invitati dunque a lasciar perdere gli stati-nazione attuali come categorie di cui proiettare l’immagine su società passate, per ricercare invece direttamente nella storia l’esistenza o meno di quelle che gli autori identificano come le tre forme di dominazione fondamentali: il controllo della violenza (alla base della sovranità), il controllo dell’informazione (alla base della burocrazia), e il carisma individuale (alla base della politica competitiva, ossia della “democrazia” liberale). Questi tre principi, a seconda dell’esempio storico prescelto, possono essere ipotizzati in un ordine temporale diverso, ma l’assunto teleologico criticato dagli autori è che, fondamentalmente, si dia per scontato che il risultato è e debba essere necessariamente l’unione definitiva di questi tre principi. Gli autori, attraverso una lunga analisi delle varie combinazioni possibili di tali principi che si ritrovano nella storia, dimostrano che gli attuali stati nazione sono solo una delle innumerevoli organizzazioni possibili dei vari elementi, che hanno origini proprie e assai diversificate. Così facendo, riescono a liberare il concetto di “civilizzazione” da quello di “stato”, riscoprendone il significato di “estesa comunità morale”, peraltro in gran parte fondata sul lavoro e le innovazioni delle donne (al contrario del luogo comune che lega la civilizzazione allo stato-nazione patriarcale e ai monumenti).Infine, una volta concluso quest’avvincente viaggio attraverso la storia dell’umanità, il libro torna a mettere in luce la trappola dell’evoluzionismo, nonché ciò che ci può offrire uno sguardo nuovo nei confronti delle popolazioni nordamericane, a partire dal loro stesso pensiero politico, che sembra aver avuto un ruolo fondamentale nel dare forma alle idee più emancipatorie dell’illuminismo.

L’emancipazione e la libertà sono senza dubbio i concetti chiave del libro. Gli autori non si riferiscono alla libertà in senso astratto, o liberale, ma identificano, a partire dalla loro ricerca, tre forme concrete di libertà sociali che hanno avuto enorme peso in passato e che, nella configurazione attuale, sembrerebbe che abbiamo perso. Queste sono (1) la libertà di andarsene o trasferirsi altrove; (2) la libertà di ignorare o disobbedire gli ordini; (3) la libertà di dare forma a nuove realtà sociali, o di alternarne più d’una. Le prime due emergono come sostegno fondamentale della terza in innumerevoli casi.

Ed è proprio questa terza libertà, e la consapevolezza politica su cui si fonda, a destabilizzare le basi delle nostre concezioni mitiche. Incrociando i dati gli autori scoperchiano un’abbondanza di elementi controintuitivi: piccoli gruppi di cacciatori e raccoglitori estremamente gerarchici da una parte, grandi città egualitarie che praticavano l’agricoltura dall’altra, ma anche società che cambiavano organizzazione sociale a seconda delle stagioni, o regioni che vivevano lunghi periodi di libertà, seguiti da secoli gerarchici poi ribaltati da ribellioni che innescavano interi periodi di pratiche consapevolmente anti-autoritarie, o infine il fatto che tanto la schiavitù quanto la guerra stessa siano state abolite più volte, in luoghi diversi, lungo tutto il corso della storia dell’umanità.

Tra i fattori in grado di materializzare queste forme concrete di libertà ricorre quello del gioco (in particolare associato a riti, feste e carnevali), presentato come costante elemento di sperimentazione sociale o, lo definiscono gli autori, come un’enciclopedia delle possibilità sociali. Non è un caso che Graeber abbia definito altrove il giocare come la massima espressione della libertà. Ma anche alle origini dei regni, racconta il libro, c’erano forme giocose, così come si possono identificare agli inizi dell’agricoltura. Non è un caso, credo, che gli autori scrivano di aver iniziato a fare ricerca per questo libro, circa dieci anni fa, al margine delle loro principali preoccupazioni accademiche, come forma di gioco: anche il libro stesso è, in un certo senso, un’enciclopedia delle possibilità sociali.

La pubblicazione di The Dawn of Everything: A New History of Humanity (Allen Lane, 2021), nel mondo anglofono, ha avuto una certa risonanza. Immediatamente un best seller del New York Times, nonché libro dell’anno del “Sunday Times”, dell’“Observer” e di “BBC History”, è stato elogiato da innumerevoli intellettuali. Mi limito a tradurre le belle parole di James Scott: “L’Alba di Tutto merita di diventare il porto di imbarco per quasi tutti i successivi lavori su questi temi così significativi. Chi si imbarcherà avrà, nei due David, navigatori impareggiabili”. Indubbio, quest’opera non è stata e non potrà essere ignorata. È altrettanto vero, com’è ovvio, che ha suscitato reazioni di tutti i tipi. Tra le recensioni entusiaste ci sono quelle di “The Atlantic”, il “Guardian”, il “New York Times” - che si chiede “E se tutto quello che abbiamo imparato sulla storia umana fosse sbagliato?” - e “Jacobin”, dove Giulio Ongaro paragona il libro alle opere di Galileo e Darwin.

Tra le recensioni critiche: sulla “New York Review of Books” il filosofo Kwame Anthony Appiah contesta, in modo molto dettagliato, le fonti storiche e archeologiche utilizzate (e da qui emerge un interessante scambio a partire dalle risposte di Wengrow); l’antropologo Chris Knight scrive che il libro sbaglia quasi su tutto; lo storico David A. Bell lo valuta trascurato e pieno di errori anche sul sito di “Domani”; mentre troviamo un’interessante e bilanciata recensione su “Micromega”, dove Graeber e Wengrow vengono tuttavia accusati di volontarismo. Certamente, come ha scritto lo stesso Wengrow, il libro è tutto fuorché la parola definitiva sulla storia dell’umanità (se così fosse sarebbe tutt’altro che emancipatorio) e c’è da augurarsi un ampio spettro di ricerche che investighi più a fondo le questioni poste.

Tra le recensioni critiche: sulla “New York Review of Books” il filosofo Kwame Anthony Appiah contesta, in modo molto dettagliato, le fonti storiche e archeologiche utilizzate (e da qui emerge un interessante scambio a partire dalle risposte di Wengrow); l’antropologo Chris Knight scrive che il libro sbaglia quasi su tutto; lo storico David A. Bell lo valuta trascurato e pieno di errori anche sul sito di “Domani”; mentre troviamo un’interessante e bilanciata recensione su “Micromega”, dove Graeber e Wengrow vengono tuttavia accusati di volontarismo. Certamente, come ha scritto lo stesso Wengrow, il libro è tutto fuorché la parola definitiva sulla storia dell’umanità (se così fosse sarebbe tutt’altro che emancipatorio) e c’è da augurarsi un ampio spettro di ricerche che investighi più a fondo le questioni poste.Concludo da dove ho iniziato. Quando Graeber, ai margini del corso, ci parlava del libro, raccontava divertito del titolo provvisorio che aveva in mente: “Non siamo mai stati stupidi”, in una sorta di ribaltamento del “non siamo mai stati moderni” di Latour. A me, forse, piaceva di più, e ci diceva che il “selvaggio” non era né nobile né stupido. In altre parole, è come noi tanto cognitivamente quanto intellettualmente, e non esiste un’“infanzia degli esseri umani” dove gli umani più umani di noi mostrano la vera natura umana. La vera natura umana, probabilmente, non è altro che la singolare capacità di negoziare costantemente tra le infinite alternative possibili.

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- "SCIENTIFIC REPORTS": In Liguria la più antica sepoltura di una neonata (di Osvaldo Baldacci).8 gennaio 2022, di Federico La Sala

La piccola Neve, in Liguria la più antica sepoltura di una neonata

di Osvaldo Baldacci *

L’hanno chiamata Neve. È stata scoperta in Liguria la più antica sepoltura di una neonata in Europa risalente a 10.000 anni fa: si tratta di un’eccezionale testimonianza del Mesolitico e rivela una società di cacciatori-raccoglitori che teneva in particolare considerazione anche i suoi membri più giovani. Il ritrovamento è avvenuto nel sito dell’Arma Veirana, in provincia di Savona ed è oggi pubblicato su “Scientific Reports”, rivista del gruppo “Nature”.

I ritrovamenti e la più antica sepoltura di una neonata

Scavando in una grotta del comune di Erli, nell’entroterra di Albenga, un team internazionale di ricercatori ha scoperto la più antica sepoltura fino ad oggi mai documentata in Europa relativa a una neonata mesolitica. Le attività di scavo e di ricerca sono state condotte in regime di concessione da parte del Ministero dei Beni Culturali, per conto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, rilasciata al professor Fabio Negrino, in quanto coordinatore e responsabile scientifico del progetto.

Un antichissimo rito funebre per la sepoltura di una neonata

La scoperta permette di indagare un eccezionale rito funerario della prima fase del Mesolitico, di cui sono note poche sepolture, che testimonia un trattamento apparentemente egualitario di un loro giovanissimo membro. La comprensione di come i nostri antenati trattassero i loro morti ha un enorme significato culturale e consente di indagare sia i loro aspetti comportamentali sia quelli ideologici.

Esiste una buona documentazione di sepolture riferibili alla fase media del Paleolitico superiore (Gravettiano), nonché alle sue fasi terminali (Epigravettiano recente). Non frequenti sono le sepolture riferibili al Mesolitico e particolarmente rare, per tutte le epoche considerate, quelle attribuibili a soggetti infantili. La scoperta di Neve è quindi di eccezionale importanza e ci aiuterà a colmare questa lacuna, gettando luce sull’antica struttura sociale e sul comportamento funerario e rituale di questi nostri antenati.

Lo studio delle gemme dentarie

L’istologia virtuale delle gemme dentarie della neonata, realizzata presso il laboratorio di luce di sincrotrone Elettra a Trieste, ha stabilito la sua età di morte, avvenuta 40-50 giorni dopo la nascita; ha inoltre evidenziato come la madre di Neve avesse subito alcuni stress fisiologici, forse alimentari, che hanno interrotto la crescita dei denti del feto 47 e 28 giorni prima del parto. L’analisi del carbonio e dell’azoto, sempre estratto dalle gemme dentarie, ha inoltre evidenziato che la madre si nutriva seguendo una dieta a base di prodotti derivanti da risorse terrestri (come ad esempio animali cacciati), e non marine (come la pesca o la raccolta di molluschi).

Gli ornamenti

La sepoltura ha restituito, insieme ai resti del piccolo corpo, un corredo formato da oltre 60 perline in conchiglie forate (Columbella rustica), quattro ciondoli, sempre forati, ricavati da frammenti di bivalvi (Glycimeris glycimeris) e un artiglio di gufo reale. Lo studio degli ornamenti, costituiti da conchiglie cucite su di un abitino o un fagotto in pelle, ha evidenziato la particolare cura che era stata investita nella loro produzione; inoltre, diversi ornamenti mostrano un’usura che testimonia come fossero stati prima indossati per lungo tempo dai membri del gruppo e che solo successivamente fossero poi stati impiegati per adornare la veste della neonata. Neve testimonia dunque che anche le femmine più giovani erano riconosciute come persone a pieno titolo in queste antiche società.

*

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Ventiquattro matrimoni forzati in due anni. Il Viminale ha pubblicato il primo rapporto sulle donne costrette a un’unione che non vogliono (di Silvia Guzzetti)..29 giugno 2021, di Federico La Sala

Report . Ventiquattro matrimoni forzati in due anni. Un terzo ha coinvolto minorenni

Il Viminale ha pubblicato il primo rapporto sulle donne costrette a un’unione che non vogliono. Nove casi si sono verificati nei soli primi cinque mesi di quest’anno. In tante come Saman Abbas

di Silvia Guzzetti (Avvenire, lunedì 28 giugno 2021)

- [Foto] Saman Abbas la diciottenne di Novellara scomparsa dopo che i genitori volevano costringerla a un matrimonio forzato - Ansa

Quante sono le Saman in Italia? Ovvero quante ragazze sono costrette a matrimoni forzati o uccise perché non vogliono accettarli? È questa una delle domande alle quali cerca di rispondere il primo "Report sulla costrizione o induzione al matrimonio in Italia", curato dal Viminale, secondo il quale dal 9 agosto 2019 al 31 maggio 2021 sono 24 i casi di matrimoni forzati registrati nel nostro Paese, 9 dei quali nei soli primi cinque mesi di quest’anno. È proprio al 9 agosto 2019, infatti, che risale l’entrata in vigore del "Codice rosso", che ha introdotto uno specifico reato con lo scopo di contrastare proprio il fenomeno delle "spose bambine",

Dietro la definizione un po’ arida di "matrimonio precoce" come di una "unione formale nella quale viene coinvolto un minorenne, considerato forzato se quest’ultimo non è in grado di esprimere compiutamente e consapevolmente il proprio consenso non solo per le responsabilità che ci si assume con quell’atto ma anche per il fatto che la sua età le impedisce il raggiungimento della piena maturità e capacità di agire", che è contenuta nel rapporto del Viminale, vi sono anche tante storie tragiche simili a quella di Saman Abbas. La diciottenne, di origine pakistana, abitante a Novellara, è scomparsa dalla fine di aprile e gli inquirenti, che stanno indagando per omicidio e occultamento di cadavere il padre e la madre della ragazza, sospettano che sia stata la famiglia a ucciderla e farla scomparire.

LA SCOMPARSA DI SAMAN

Saman è stata vista per l’ultima volta l’11 aprile quando si è allontanta dal centro protetto nei pressi di Bologna dove viveva dallo scorso dicembre. Aveva voluto tornare a casa sua, forse per prendere alcuni documenti, e non ha più fatto ritorno. Agli assistenti sociali che la stavano seguendo e le avevano garantito un rifugio lontano dall’ambiente oppressivo della sua famiglia, aveva raccontato che i genitori volevano costringerla a un matrimonio forzato con un cugino residente in Pakistan. Papà e mamma non riuscivano a perdonare alla figlia di volersi costruire un futuro diverso che comprendesse andare a scuola, viaggiare, lavorare. Le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nei pressi dell’azienda in cui lavorava il padre della ragazza mostrano, la sera del 29 aprile, tre persone provviste di un secchio, un sacco nero per la spazzatura e una pala dirigersi verso il campo che circonda l’abitazione di Saman.

CHE COS’E’ IL MATRIMONIO FORZATO

Storie simili vengono suggerite dalle parole usate dal Report del Viminale. "Il fenomeno del matrimonio forzato ha radici storiche, culturali e talvolta religiose. L’emersione di questo reato non è facile perché spesso si consuma tra le mura domestiche e le vittime sono quasi sempre ragazze giovani, costrette ad abbandonare la scuola, talvolta obbligate a rimanere chiuse in casa nell’impossibilità di denunciare anche per paura di ritorsioni".

È sempre il Report ad ammettere che "i dati, inevitabilmente, fotografano una situazione sottodimensionata rispetto a quella reale".

Insomma le statistiche senz’altro sottostimano l’incidenza di questo reato. Il rapporto, che è stato curato dalla direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, parla di un 85% dei reati, sempre tra agosto di due anni fa e maggio scorso, riguardanti donne. In un terzo dei casi le vittime sono minorenni (il 9% hanno meno di 14 anni e il 27% hanno tra i 14 e i 17 anni). Ci sono poi le straniere, che sono il 59%, in maggioranza pachistane, seguite dalle albanesi mentre per Romania, Nigeria, Croazia, India, Polonia e Bangladesh si registra una sola vittima.

Nel 73% dei casi gli autori del reato sono stati uomini, anche in questo caso più frequentemente pachistani, seguiti da albanesi, bengalesi e bosniaci. Nel 40% dei casi i responsabili erano di età compresa tra 35 e 44 anni mentre il 27% aveva tra 45 e 54 anni. Il 15% aveva tra 25 e 34 anni.

LA PANDEMIA HA PEGGIORATO LA SITUAZIONE

Sempre il Report del Viminale getta anche uno sguardo globale su questo fenomeno, ricordando che, nel 2020, per effetto delle conseguenze economiche della pandemia, per la prima volta, dopo anni di progressi, si è registrato un peggioramento dell’incidenza dei matrimoni forzati che stanno coinvolgendo molte adolescenti, soprattutto nell’Asia meridionale, nell’Africa centrale e nell’America Latina.

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi

"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETÀ. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.

FLS

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- "PERICLE IL POPULISTA" E LA QUESTIONE OMERICA.2 febbraio 2021, di Federico La Sala

AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DI "PERICLE IL POPULISTA" E DI PLATONE...

- TUCIDIDE E LA GUERRA CONTRO I "POETI": "[...] non abbiamo bisogno di alcun Omero che canti la nostra gloria né di chi con le sue parole procurerà un diletto immediato, dando però un’interpretazione dei fatti che non potrà reggere quando la verità si affermerà: con la nostra audacia abbiamo costretto il mare e la terra interi ad aprirci le loro vie, e ovunque abbiamo innalzato alle nostre imprese, siano state esse sfortunate o coronate da successo, monumenti che non periranno. Ed è per una tale città che questi uomini hanno affrontato amabilmente la morte in combattimento [...]" (Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 41, Bari, Laterza 1986).

PER NON CADERE (di nuovo e ancora, dopo millenni) NELLA TRAPPOLA DELLA TRACOTANZA E DELLA MALAFEDE DI "PERICLE", E NON DIMENTICARE CHE LA SUA LINEA POLITICA SEGNA L’INIZIO DELLA FINE DELLA GLORIA E DEL PROGETTO POLITICO DI ATENE, forse, è opportuno - ricordando la messa al bando di Omero e dei "poeti" dalla "Repubblica" di Platone - riprendere e rivedere (non solo i lavori di Eric A. Havelock, ma anche) la brillante analisi del cosiddetto "Elogio di Atene" da parte di Umberto Eco nella sua nota sul "Pericle il populista" di ieri e di oggi (la Repubblica, 14 gennaio 2012):

- "Il discorso di Pericle (riportato da Tucidide, in Guerra del Peloponneso) è stato inteso nei secoli come un elogio della democrazia, e in prima istanza è una descrizione superba di come una nazione possa vivere garantendo la felicità dei propri concittadini, lo scambio delle idee, la libera deliberazione delle leggi, il rispetto delle arti e dell’educazione, la tensione verso l’uguaglianza. Ma che dice in realtà Pericle?";

e, al contempo, volendo, rimeditare la storica lezione di Giambattista Vico sulla questione "Omero" e riflettere sulla sua proposta di una "Scienza Nuova", al di là dell’imbalsamazione crociana.

Federico La Sala

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- ROSMINI, LE SIBILLE, E IL MESSAGGIO EVANGELICO.14 dicembre 2020, di Federico La Sala

PROFETI, SIBILLE, E MESSAGGIO EVANGELICO:

ANTONIO ROSMINI E LA "CHARITAS". Un invito a ...

Rileggere il testo della "BREVE DISSERTAZIONE DI ANTONIO ROSMINI SULLE SIBILLE" (Patricia Salomoni, "Rosmini Studies", 6, 2019). Che Rosmini abbia iniziato il suo percorso riflettendo sulle figure delle Sibille, è da considerarsi un fatto degno della massima attenzione - e, ovviamente, di ulteriore approfondimento!

La riflessione su tale tema, probabilmente, lo ha reso più vigile nel suo cammino e nella sua fedeltà alla lettera e allo spirito della "Charitas". Il "Kant italiano", infatti, iniziando il suo percorso con la tesi di laurea sulle Sibille (1822), non solo non ha perso il suo legame con la Grazia (Charis) e con le Grazie (Charites), ma - coerentemente - ha saputo custodire anche l’«h» della Charitas! E ha cercato di tenere ferma la sua distanza dalla logica economica - sempre più dilagante - della "carità" del "mercato" ("caritas") e, al contempo, dalla politica di sostegno alla diffusione della "eu-carestia" - a tutti i livelli. Ma, alla fine, non è riuscito a coniugare - come voleva, in spirito di verità e carità - - il rapporto tra filosofia (sapienza pagana) e rivelazione (sapienza ebraica).

Già all’inizio del suo percorso, benché partito con buona volontà e - kantianamente ("Sapere aude!") - con gran coraggio, infatti, egli s’inchina all’autorità di sant’Agostino ("De Civitate Dei", XVIII, 47) e - pur rendendosi conto con lo stesso Agostino che "qualsiasi predizione su Cristo poteva essere dichiarata falsa dagli empi e soggiacere al medesimo discredito, sia che si trattasse degli oracoli delle Sibille o delle profezie degli Ebrei" - conclude con un "non è gradito a Lui stesso che, nelle dispute, noi dedichiamo troppe energie più a quelli che a queste" e attribuisce la palma della credibilità solo a "queste .. certissime, luminosissime, custodite dal popolo ebraico a noi assai ostile, e protette da ogni corruzione con incomparabile ed encomiabile cura nel corso di molti secoli" (P. Salomoni, cit, p. 227).

A partire da "queste" premesse (promesse già non mantenute!), ovviamente, accolta solo la parola dei "profeti" non si può che rinarrare e riscrivere la vecchia "storia dell’Amore" di Adamo ed Eva:

- L’Amore tra gli uomini nacque da Dio. L’Eden fu sua patria, ed ebbe gemella l’Innocenza. Nella creazione stessa dei progenitori del genere umano si ritrova la divina istituzione dell’amore: e in essa compaiono tutte le ragioni che devono rendere persuasi tutti gli uomini. Ecco quali sono le principali.

La prima ragione dell’amore fra tutti gli uomini è l’unità dell’origine. Dio trae la donna dalla carne e dall’osso di Adamo, appunto al fine di indicare che Adamo è il principio unico del genere umano, dal quale non solo i figlioli sono venuti, ma anche la stessa sua moglie. Perciò tutta intera l’umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio. Da qui l’uomo è chiamato da san Paolo “divina progenie” (Atti 17,28), allegando un verso del poeta greco Arato, il quale ben mostra essersi conservata fra i gentili la tradizione di questa verità. Da dove parte dunque l’unità della stirpe umana, da lì parte anche la prima ragione dell’amicizia. L’una e l’altra da Dio; e l’una e l’altra si può chiamare ragionevolmente cosa divina. Se dunque gli uomini si devono amare per motivo dell’origine, per la stessa ragione devono prima amare Dio, dall’amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il loro proprio amore.

La prima ragione dell’amore fra tutti gli uomini è l’unità dell’origine. Dio trae la donna dalla carne e dall’osso di Adamo, appunto al fine di indicare che Adamo è il principio unico del genere umano, dal quale non solo i figlioli sono venuti, ma anche la stessa sua moglie. Perciò tutta intera l’umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio. Da qui l’uomo è chiamato da san Paolo “divina progenie” (Atti 17,28), allegando un verso del poeta greco Arato, il quale ben mostra essersi conservata fra i gentili la tradizione di questa verità. Da dove parte dunque l’unità della stirpe umana, da lì parte anche la prima ragione dell’amicizia. L’una e l’altra da Dio; e l’una e l’altra si può chiamare ragionevolmente cosa divina. Se dunque gli uomini si devono amare per motivo dell’origine, per la stessa ragione devono prima amare Dio, dall’amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il loro proprio amore. - La seconda ragione dell’amore fra gli uomini è nella similitudine della natura. Il divino istitutore della natura umana e dell’amore, nel formare Eva, disse che essa doveva essere ad Adamo un aiuto simile a lui, perché «buona cosa non era che egli stesse solo» (Gn 2, 18). Dio con queste parole faceva il più bello encomio della società umana, nel seno della quale nasciamo tutti, e dalle cui materne sollecitudini siamo educati e sollevati ad una inaspettata e meravigliosa perfezione, e quasi ad una nuova e più eccellente natura. E guai all’uomo solitario che si allontana e rifiuta i benefici della società dei suoi simili, presumendo del proprio giudizio e nutrendosi del proprio affetto individuale! Egli già comincia in quell’ora medesima ad isterilire nei suoi ragionamenti e nei suoi affetti. E appena si potrebbe chiamare ancora uomo, se troppo a lungo tenesse le orecchie chiuse alle amorevoli, alle sagge voci dei suoi simili. Perché i germi di bene più preziosi o starebbero in lui come non fossero, o tralignando porterebbero dei frutti inutili e tristi. Per cui veramente, come dice la Bibbia, «non è bene all’uomo starsene solo [...]».

- La terza ragione assegnata all’amore fu la felicità degli uomini. Gli uomini dovevano trarre vantaggio inestimabile dalla scambievole amicizia. Perciò Eva è nominata da Dio “un aiuto di Adamo”. Essa era aiuto al solitario Adamo allo scopo di rendergli piacevole la vita e permettergli di diffondere e comunicare in lei se stesso. Perché l’umano sentimento, l’uomo stesso, come il bene, cerca di essere diffusivo ed espansivo. Da qui ha origine la dottrina apostolica, che descrive l’uomo quale «immagine e gloria di Dio” e la donna quale “gloria dell’uomo [...]».

- Da tutte queste cose si può pertanto concludere, che nella sacra società coniugale, stabilita da Dio a principio fra gli uomini innocenti e felici, ebbero loro capo e inizio tutte le specie dei legittimi amori. Da lì nasceva l’amore naturale nelle famiglie, da lì l’amore di elezione nelle amicizie, da lì l’amore di vantaggio nell’umano commercio. E come da Dio partivano, così in Dio finivano ugualmente tutti questi affetti, temperati in un unico e sublimissimo affetto (Antonio Rosmini, La storia dell’Amore, "Charitas", 5, maggio 2016, pp. 111-112).

E così, contravvenendo frettolosamente alle regole morali del suo stesso "metodo filosofico", il suo desiderio di lasciarsi guidare "in tutti i suoi passi dall’amore della verità", come dalla carità ("charitas") piena di grazia (charis), resta confinato nell’orizzonte della caduta e della minorità - e la presenza delle Sibille insieme ai Profeti nella Volta della Cappella Sistina è ancora un grosso problema!

Federico La Sala

- L’Amore tra gli uomini nacque da Dio. L’Eden fu sua patria, ed ebbe gemella l’Innocenza. Nella creazione stessa dei progenitori del genere umano si ritrova la divina istituzione dell’amore: e in essa compaiono tutte le ragioni che devono rendere persuasi tutti gli uomini. Ecco quali sono le principali.

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- FRATELLI TUTTI?! "Quel ’Fratelli’ (senza sorelle) non si può usare nel 2020 (di Luigino Bruni).)22 settembre 2020, di Federico La Sala

Caro Papa Francesco.

Finché è ancora in tempo, per favore cambi il titolo della nuova encliclica. *

Quel ’Fratelli’ (senza sorelle) non si può usare nel 2020.

Lei ci ha insegnato il peso delle parole.

Il titolo si mangerà il contenuto.

L’altro nome di Francesco è Chiara.

(Luigino Bruni - Twitter, 23 settembre 2020).

*

- Fratelli tutti è la terza enciclica di papa Francesco scritta nel suo ottavo anno di pontificato. Annunciata dalla Sala stampa vaticana il 5 settembre 2020[1], verrà firmata dal Papa il 3 ottobre 2020, in occasione della visita al santuario di Assisi e porterà la data del 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa cattolica ricorda san Francesco d’Assisi[2]. Il nucleo tematico è rappresentato dalla fraternità e dalla amicizia sociale, a partire da riflessioni circa la pandemia da COVID-19 del 2020. (Wikipedia - ripresa parziale.)

-

> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- FRATELLI TUTTI?! - L’età della Controriforma: "con il dolore delle donne il mercato divenne divino" (di Luigino Bruni).13 luglio 2021, par Federico La Sala

L’analisi.

E con il dolore delle donne il mercato divenne divino

di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 13 marzo 2021)

L’età della Controriforma fu un tempo decisivo per la cultura economica e sociale dell’Italia e degli altri Paesi dell’Europa meridiana. Qualcosa si interruppe nell’evoluzione dell’etica della mercatura che aveva fatto di Firenze, Venezia o Avignone luoghi straordinari di ricchezza economica e civile. Tra i molti volti dell’età moderna c’è anche quello delle donne, in particolare quello della vita monastica femminile, poco noto perché nascosto e persino occultato. Il Concilio di Trento aveva reintrodotto la clausura strettissima per le monache. I vescovi e le congregazioni romane inasprirono controlli e norme sui monasteri femminili. Di fronte a una Chiesa riformata che annunciava la salvezza per sola grazia, che criticò la vita consacrata fino ad abolirla, che aveva molto ridimensionato il ruolo dei sacramenti, confutato radicalmente la teologia dei meriti e quindi delle indulgenze, e abolito il Purgatorio..., la chiesa di Roma rilanciò con forza l’importanza delle opere dell’uomo per la salvezza, moltiplicò gli istituti di vita consacrata, rafforzò la pastorale dei sacramenti incluso quello della confessione, rimise al centro il merito, le indulgenze e il Purgatorio.

In questa grande battaglia teologica le prime e più numerose vittime furono, anche qui, le donne, soprattutto quelle recluse nei monasteri e nei conventi. Un movimento enorme, se pensiamo che tra coriste, converse e terzi ordini in alcune regioni italiane le monache raggiungevano nel Seicento anche il 10-15% della popolazione femminile "adulta" (cioè, allora, con più di dodici anni). Quindi capire un po’ la vita di queste donne significa comprendere di più la storia dell’Europa e anche il nostro presente.

Ma perché esisterebbe un rapporto tra la vita dei monasteri femminili e l’economia? Il primo pensiero va all’ora et labora, ma non è quello più interessante e giusto, perché dove la logica economica è entrata pesantemente nella vita delle monache, è, paradossalmente, nella spiritualità, nell’ascetica e nella mistica. Già il Medioevo aveva prodotto una sua "religione economica". Le penitenze tariffate dei monaci, dove a ogni peccato corrispondeva una pena con relativa tariffa, dopo il XIII secolo divennero commerciabili come una sorta di merce. La penitenza venne oggettivizzata e separata dal peccatore, e così una colpa poteva essere pagata da una persona diversa dal colpevole. Da qui tutto il commercio di preghiere, pellegrinaggi, fino al famoso mercato delle indulgenze.

Ma perché esisterebbe un rapporto tra la vita dei monasteri femminili e l’economia? Il primo pensiero va all’ora et labora, ma non è quello più interessante e giusto, perché dove la logica economica è entrata pesantemente nella vita delle monache, è, paradossalmente, nella spiritualità, nell’ascetica e nella mistica. Già il Medioevo aveva prodotto una sua "religione economica". Le penitenze tariffate dei monaci, dove a ogni peccato corrispondeva una pena con relativa tariffa, dopo il XIII secolo divennero commerciabili come una sorta di merce. La penitenza venne oggettivizzata e separata dal peccatore, e così una colpa poteva essere pagata da una persona diversa dal colpevole. Da qui tutto il commercio di preghiere, pellegrinaggi, fino al famoso mercato delle indulgenze.La Controriforma conobbe una forte ripresa della dimensione economico-retributiva del cattolicesimo, sebbene con importanti novità. Una riguarda direttamente le donne. Mentre, infatti, nel Medioevo gli attori del commercio religioso erano quasi esclusivamente maschi, nella prima età moderna sono le donne le prime operatrici di questa strana versione della religione cattolica. Le principali piazze di queste originali Borse valori erano i monasteri e i conventi, soprattutto quelli femminili. E il capitalismo latino divenne divino. Vediamo come.

Tutto ruota attorno a una particolare (e stravagante) interpretazione del significato e dell’uso del dolore umano, letto in rapporto al dolore di Cristo. Sappiamo che nel Nuovo Testamento esiste una tradizione che aveva letto la passione e la morte di Gesù come pagamento di un prezzo al Padre per lucrare il perdono dei nostri peccati. Questa idea di un Dio-Padre che per essere "soddisfatto" ebbe bisogno del sangue del suo Figlio (perché solo un prezzo dal valore infinito poteva estinguere un debito infinito), ha attraversato il primo millennio e fu sistematizzata da sant’Anselmo d’Aosta.

Tutto ruota attorno a una particolare (e stravagante) interpretazione del significato e dell’uso del dolore umano, letto in rapporto al dolore di Cristo. Sappiamo che nel Nuovo Testamento esiste una tradizione che aveva letto la passione e la morte di Gesù come pagamento di un prezzo al Padre per lucrare il perdono dei nostri peccati. Questa idea di un Dio-Padre che per essere "soddisfatto" ebbe bisogno del sangue del suo Figlio (perché solo un prezzo dal valore infinito poteva estinguere un debito infinito), ha attraversato il primo millennio e fu sistematizzata da sant’Anselmo d’Aosta.Ma era rimasta una faccenda per teologi, fino a quando con la Controriforma divenne nei monasteri qualcosa di spettacolare e di impensato, una colonna dell’età barocca. L’antica teologia dell’espiazione si trasformò in una vera e propria cultura dell’espiazione, che pervadeva le pratiche religiose e la pietà popolare. Il dolore umano divenne così la principale moneta per pagare i debiti/colpe propri e di altri.

Ciò che nel Medioevo era il commercio delle indulgenze e dei pellegrinaggi, nell’età della Controriforma divenne il commercio del dolore, sotto forma di penitenze, umiliazioni, mortificazioni. Un dolore principalmente femminile. Il linguaggio dei Manuali per confessori, che esplodono in questo tempo, rivela questa svolta: "opere penali", "opere soddisfattorie", "riparazione", "anime-vittime". Il confessionale divenne il principale meccanismo di trasmissione di questo commercio del dolore.