Walter Benjamin. Un convegno di Rifondazione, per guarire dai colpi mortali ricevuti dall’alleanza teologico-politica ateo-devota. Una nota di Massimiliano Tomba e di Paolo Ferrero - a cura di Federico La Sala

lunedì 28 settembre 2009.

- [...] Io penso che per poter correttamente impostare il tema della rifondazione comunista occorre chiarirci le idee su come costruire uno spazio dell’agire politico che tematizzi correttamente il rapporto tra la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro. Benjamin può darci una mano in questa riflessione [...]

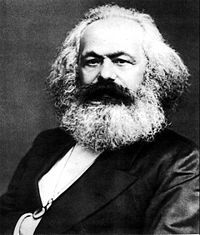

KARL MARX E WALTER BENJAMIN: L’ "ODIO DI CLASSE" di EDOARDO SANGUINETI, oggi.

Walter Benjamin

Walter Benjamin

la storia liberata dal mito del progresso

la storia liberata dal mito del progresso

Filosofo, comunista, amico di Adorno.

Filosofo, comunista, amico di Adorno.

Si tolse la vita il 26 settembre 1940

Si tolse la vita il 26 settembre 1940

di Massimiliano Tomba (Liberazione, 26.09.2009)

Walter Benjamin nato a Berlino il 15 luglio 1892, si è tolto la vita il 26 settembre 1940 presso Port Bou, nella Catalogna spagnola. Benjamin aveva solo 48 anni, era noto come saggista e critico letterario, anche se l’Università tedesca non volle mai concedergli la libera docenza. [...] Quando i nazisti presero il potere, Benjamin, ebreo e militante comunista, lasciò la Germania per trasferirsi a Parigi. Con l’invasione della Francia da parte dei tedeschi, decise, sollecitato dagli amici, di prendere la strada dell’esilio e di imbarcarsi per gli Stati Uniti. Non giunse mai a destinazione perché, sulla frontiera franco-spagnola, gli fu negato il visto necessario per attraversare la Spagna e imbarcarsi. Decise di togliersi la vita ingerendo della morfina [...]. Benjamin scrive le sue celebri Tesi sul concetto di storia tra il 1939 e il 1940, nell’attimo di pericolo «che minaccia tanto l’esistenza stessa della tradizione quanto i suoi destinatari».

Il contesto storico è la vittoria del nazionalsocialismo e lo spaesamento delle classi operaie europee all’indomani del patto di non-aggressione firmato da Stalin e Hitler nel 1939. Ma il quadro non sarebbe completo senza la corresponsabilità della socialdemocrazia: essa avrebbe infatti corrotto i lavoratori tedeschi con la persuasione di nuotare con la corrente. Ovverosia il progresso. Per quanto possa ancora suonare stridulo agli orecchi dei benpensanti, Benjamin mostrava come il nazionalsocialismo, la socialdemocrazia e lo stalinismo stavano lavorando di concerto alla liquidazione della tradizione della lotta di classe per il comunismo.

L’idea di progresso è infatti direttamente contraria a quella di comunismo. Essa, da un lato suppone che la liberazione sarebbe giunta attraverso «il progresso del dominio della natura», mentre oggi è chiaro che il dominio della natura in forza dello sviluppo tecnico minaccia di distruggere il pianeta, svelando solo il carattere intrinsecamente distruttivo del modo di produzione capitalistico; dall’altro crea la falsa concezione che i diritti sociali e collettivi della classe operaia si diano come naturale evoluzione della civiltà giuridica. Cioè, che il modo di produzione capitalistico sia progressivamente addomesticabile e civilizzabile. Quelle conquiste, invece, si oppongono punto su punto alla guerra del capitale contro i diritti collettivi. Sono il prodotto di un’anomalia e perdurano solo fintanto che l’anomalia è mantenuta.

Solo se la classe si presenta come soggetto collettivo titolare di un proprio diritto all’uso della forza, è possibile contrapporre diritti sociali e collettivi alla normalità dello Stato moderno e del modo di produzione capitalistico, ovvero all’atomizzazione dei diritti e dei contratti di lavoro.

Ecco l’anomalia: la classe operaia è stato l’unico soggetto che riuscì a conquistare, con il diritto di sciopero, un diritto di esercitare la forza parallelamente e contro lo Stato. Ciò riuscì ad aprire spazi politici di agire collettivo che vengono oggi erosi in un processo di implosione dello Stato di diritto.

Serve oggi recuperare il gesto benjaminiano, spostare il punto di osservazione e rovesciare ciò che sembra consolidato: l’anomalia fu la democratizzazione prodotta dalla lotta di classe, la normalità è l’atomizzazione e la depoliticizzazione del sociale. Cioè la rivoluzione conservatrice in corso non solo in Italia.

Lo «stato di eccezione in cui viviamo è la regola», scriveva alla fine degli anni ’30 Benjamin nelle sue Tesi , aggiungendo che «lo stupore perché le cose che noi viviamo sono ancora possibili nel ventesimo secolo non è filosofico». Così noi, oggi, dobbiamo trovare la forza per mostrare che l’implosione dello Stato di diritto e la distruzione dei contratti collettivi di lavoro non devono suscitare alcuno stupore, perché non rappresentano altro che il ritorno alla normalità del capitalismo. Per evitare il declino autoritario sarebbe stato sufficiente incoraggiare la lotta di classe invece di cercare improbabili pacificazioni sociali.

Il corso normale può essere nuovamente spezzato e l’anomalia riprodotta. Ma questo è possibile solo considerando il conflitto una modalità della politica e abbandonando la concezione unilienare del tempo storico. Quest’ultima conquista, che Benjamin ricava dal pensiero ebraico, era condivisa anche da Ernst Bloch che, pensando a un tempo storico plurale, tentò un’ultima opposizione al fascismo cercando di recuperare alla lotta di classe operaia gli strati anacronistici della società, come contadini e ceti medi, prima che questi venissero completamente fagocitati dalla sincronizzazione nazionalsocialista.

Lo spartiacque era netto: il marxismo ufficiale, considerando residuali alcuni strati della società non ancora proletarizzati, li abbandonò al fascismo; Bloch, in forza di una diversa concezione della storia che rifiuta la distinzione gerarchica tra punti avanzati e residui di una pretesa tendenza storica, indicò una possibilità politica di lotta al fascismo. Vinse la prima concezione. E con essa, una rappresentazione della storia.

Nel nostro tempo globalizzato, invece di omaggiare un multiculturalismo che si riduce spesso a inefficace erogazione di riconoscimento giuridico, abbiamo bisogno di ripensare quell’idea di multiverso storico, affinché concezioni religiose e politiche diverse da quella occidentale non vengano incasellate tra i momenti arretrati o residuali della linea storica europea.

Affinché la democrazia occidentale non venga considerata il fine ultimo del progresso storico, un valore talmente elevato da poterlo esportare. Anche con le bombe. Affinché le forme di produzione altamente tecnologiche di alcune parti dell’Occidente non siano presentate come i momenti trainanti dello sviluppo capitalistico, che è invece il prodotto della combinazione di elementi diversi, incluso lo schiavismo crescente in diverse parti del pianeta. Piace all’autorappresentazione liberale considerare lo schiavismo un orribile residuo dei tempi passati, mentre invece esso è il prodotto sempre ricombinato degli attuali rapporti di produzione capitalistici. Di fronte a questi problemi, abbiamo bisogno di una nuova pratica della politica. Ma questa non è possibile senza una diversa concezione della storia. Walter Benjamin torna qui d’attualità come pensatore politico.

La sua attualità

La sua attualità

Un convegno organizzato dal Prc

Un convegno organizzato dal Prc

di Tonino Bucci (Liberazione, 26.09.2009)

La memoria è "sovversiva", spezza il dominio, è "inattuale" perché rompe con quella presunta normalità che governerebbe la storia verso il progresso. Quest’uso alternativo della storia capace di riassorbire e tradurre in politica la memoria di tutti coloro che hanno lottato contro il capitalismo sarà al centro del convegno "L’attualità politica di Walter Benjamin" con Massimiliano Tomba, Gianfranco Bonola, Mario Tronti, Paolo Virno e Paolo Ferrero (mercoledì 30 settembre, ore 17, aula magna facoltà valdese di teologia, via Pietro Cossa, 40, Roma). La politica deve farsi carico della «trasmissione del passato», sempre sul punto di essere soggiocata dal conformismo al presente. Basterebbe ricordare qualche aforisma: «nulla di ciò che è avvenuto deve essere mai dato per perso», «salvare la memoria dei vinti, dei senza nome», «riattizzare nel passato la scintilla della speranza».

Un pensatore della crisi

Un pensatore della crisi

Senza passato non c’è futuro per la politica

Senza passato non c’è futuro per la politica

di Paolo Ferrero (Liberazione, 26.09.2009)

Il convegno che abbiamo organizzato per il 3 ottobre vuole costruire un momento di riflessione sull’attualità politica di Walter Benjamin che nella quarta di copertina dei suoi libri editi da Einaudi viene definito come "intellettuale ebreo berlinese, critico letterario, filosofo e militante comunista".

Nel convegno, che vuole anche essere un momento di ricordo, di "rammemorazione" come avrebbe detto Benjamin, non intendiamo muoverci su un piano accademico. Vogliamo suscitare una riflessione sui presupposti della cultura politica, di cui oggi sentiamo particolarmente il bisogno perché l’assenza di dibattito culturale o il piegare questo o quell’autore alla bisogna del momento rappresentano solo la testimonianza di una sinistra largamente nichilista.

Da questo punto di vista Benjamin mi interessa innanzitutto perché noi viviamo in una situazione che è simile alla sua. Meno drammatica, per carità, ma l’impressione che si ripresentino nella storia comportamenti e culture politiche che - a livello di massa - pensavamo sepolte una volta per tutte con la trasformazione in tabù dell’olocausto ci lascia sbigottiti.

Benjamin si trova a confrontarsi con la barbarie nazista nel momento della sua vittoria. Noi ci troviamo in una sorta di repubblica di Weimar al rallentatore in cui l’insicurezza, la paura del futuro, la ricerca di capri espiatori, il dissolversi di solidarietà e identità consolidate, la fanno da padrone. Ci troviamo in un tempo in cui l’idea stessa di progresso è in crisi verticale. Da questo punto di vista Benjamin è un nostro contemporaneo, un maestro da cui abbiamo molto da imparare.

In questo contesto vorrei proporre un percorso della rifondazione comunista che sappia misurarsi con chi ha vissuto "nei" e riflettuto "sui" momenti di sconfitta. Quando pensiamo alla storia del movimento operaio e comunista abbiamo sovente in mente i punti alti: la rivoluzione russa, il biennio rosso, la lotta di liberazione, il ’68/69.

Propongo una ricerca teorica e di cultura politica che si confronti in modo particolare con chi ha vissuto e ha ragionato nelle fasi di crisi. In questo senso non solo Benjamin, ma anche il Gramsci dei Quaderni del carcere , Panzieri e molti altri, sono nostri contemporanei. Si trovarono ad analizzare problemi e situazioni diverse dalle nostre ma con lo stesso stato d’animo di chi, sconfitto collettivamente e sovente isolato individualmente, prova ad analizzare i propri errori e a capire come modificare la situazione.

Noi questo percorso di riflessione non lo facciamo in quanto individui ma lo vogliamo fare come corpo collettivo, come partito. La rifondazione comunista non può essere l’adesione superficiale ad una serie di intuizioni estemporanee, ma piuttosto un percorso consapevole di modifica della nostra cultura politica.

Il convegno su Benjamin vorrebbe dare un contributo in tal senso su un tema decisivo che è quello del nostro rapporto con la storia. In questi anni ci siamo scontrati contro il progressismo evoluzionista che porta all’ideologia della modernità come fine della storia, così come abbiamo subito il nichilismo che vuole tutto distruggere per poter tutto ricostruire. Questi due approcci portano agli stessi esiti disastrosi.

Io penso che per poter correttamente impostare il tema della rifondazione comunista occorre chiarirci le idee su come costruire uno spazio dell’agire politico che tematizzi correttamente il rapporto tra la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro. Benjamin può darci una mano in questa riflessione. Di questo e di molto altro discuteremo al convegno.

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

KARL MARX E WALTER BENJAMIN: L’ "ODIO DI CLASSE" di EDOARDO SANGUINETI, oggi.

Forum

-

> Walter Benjamin, il gioco che rovescia il passato. «Il principio ripetizione» di Marina Montanelli. L’analisi di un complesso lascito intellettuale (di Marco Mazzeo).10 marzo 2018, di Federico La Sala

Walter Benjamin, il gioco che rovescia il passato

Scaffale. «Il principio ripetizione» di Marina Montanelli, edito da Mimesis. L’analisi scrupolosa di un complesso lascito intellettuale

di Marco Mazzeo (il manifesto, 10.03.2018)

Non è raro che ai pensatori più innovativi del XX secolo sia riservato un trattamento pessimo. È il caso di Walter Benjamin. A seconda delle circostanze diventa mass-mediologo, mistico esoterico, ben che vada generico teorico della tecnica. A tal proposito, il recente libro di Marina Montanelli (Il principio ripetizione. Studio su Walter Benjamin, Mimesis, pp. 163, euro 16) aiuta a fare non solo chiarezza, ma giustizia. Attraverso l’analisi scrupolosa di un complesso lascito intellettuale, Montanelli rilegge il pensiero del filosofo attraverso una categoria spiazzante, almeno per chi è abituato a letture di maniera.

AL CENTRO DEL PENSIERO di Benjamin vi è la categoria della ripetizione. Questa è una nozione chiave perché, invece che di mass-media, durante l’intera esistenza il filosofo tedesco lavora all’elaborazione di qualcosa che somiglia molto a una antropologia. Benjamin distingue tra due nozioni di ripetizione, simili all’apparenza e invece diverse come le due sponde di un fiume. La prima è la ripetizione di religione e destino: l’eterno ritorno dell’identico, un cerchio che si morde la coda ribadendo senza sosta le proprie leggi. La seconda è una «ripetizione differenziale» che ripetendo trasforma e modifica.

QUESTA RIPETIZIONE, non più mitica ma storica, la si ritrova là non dove meno lo s’immagina. Non solo nei conflitti rivoluzionari o in una tecnica prodigiosa come quella cinematografica, quanto nella stanza del più innocuo degli infanti. È al gioco, infatti, che è dedicata una delle parti decisive del libro. Il mondo ludico, nella semplicità di chi costruisce giocattoli montando parti o li distrugge per separarne le componenti, è la chiave antropologica di un’attività che, proprio perché ripetitiva, si rivela innovativa.

Contro il mito del genio creativo (di moda tanto nelle religioni confessionali che nel marketing pubblicitario), il nuovo nasce secondo Benjamin per mezzo di una ripetizione del passato. A differenza del rito, che ripete un evento al fine di confermarne la validità (la ciclicità del Natale), il gioco non si limita a fare manutenzione. L’attività ludica manomette ciò che è stato (tradizioni, lingue, modalità espressive) nel senso letterale dell’espressione. Montanelli insiste sulla dimensione tattile di una ripetizione che produce futuro.

IL GIOCO, PER BENJAMIN, è il paradigma di attività sofisticate come il montaggio filmico perché non si limita a restaurare una immagine, ma la modifica per senso e struttura. A forza di cavalcarla, la scopa diventa cavallo. Il rapporto tra queste due forme di ripetizione è tutt’altro che pacifico: l’eterno ritorno mitico-religioso è portato a fagocitare l’innovazione che sorge dal gioco; l’attività ludica a propria volta non è irenica. Il giocattolo, ad esempio, è una forma innovativa che nasce da atti distruttivi. Fa a pezzi altri giochi, frantuma materiali, più in generale tende a prendere le distanze dalla tradizione. Il ludico, insiste il linguista Émile Benveniste, proviene dal sacro. Benjamin, chiosa Montanelli, aggiunge un dettaglio tutt’altro che irrilevante: proprio perché hanno un comune luogo d’origine, il gioco non condivide ma contende al sacro il suo campo d’azione. Tra altare e monopattino vige un rapporto d’antagonismo. Se netta è la contrapposizione tra sacro e gioco, massima è l’ostilità tra sacro, gioco e capitalismo.

A PARTIRE DALLA FINE dell’Ottocento, infatti, tra i due litiganti è stato il capitale ad aver preso la scena. Dalla liturgia rituale il regno della merce assume la postura dell’eterno ritorno, un presente dal quale pare impossibile fuggire. L’attuale sistema produttivo ha fatto suo, infatti, pure lo spazio antropologico della festa (la domenica, il carnevale) che, seppur in modo limitato, lasciava un qualche margine di manovra a movimenti innovativi e a gerarchie capovolte.

D’altro canto, il capitalismo ruba anche dal gioco giacché mette al lavoro l’instancabilità del bambino quando dalla bicicletta proprio non vuole scendere anche se ormai, rimprovera l’adulto, si è fatto buio. Quella della merce è un’epoca di lavoro incessante e febbrile: ripete come il sacro ma senza i suoi interstizi; si affanna con stile infantile privo però di possibilità di trasformazione. Nonostante la cupezza della diagnosi, sottolinea il libro, Benjamin non cede alla nostalgia.

PROPRIO A CAUSA della sua aggressività, il capitalismo ha finito con lo spazzar via molte delle abitudini e delle forme reiterative tradizionali. Di fronte a un’antropologia politica sovversiva si staglia una prateria brulla ma immensa. Oggi più che mai la struttura logica del gioco si rivela centrale e liberatoria perché invita a farcela con poco, incoraggia chi costruisce a partire da frammenti, è paradigma del ripetere cambiando.

-

> Walter Benjamin. Un convegno di Rifondazione --- Leggende metropolitane e vicenda greca. Germania: etica protestante o riscrittura della storia? (di Paolo Ferrero)10 luglio 2015, di Federico La Sala

RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.

Germania: etica protestante o riscrittura della storia?

di Paolo Ferrero

di Paolo Ferrero

Segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea *

Segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea *Tra le leggende metropolitane che circolano maggiormente attorno alla vicenda greca, vi è quella dell’etica protestante che caratterizzerebbe la Germania e che renderebbe incomprensibile ai loro occhi la mediterranea Grecia. Gli elementi della leggenda sono pochi e semplici: i tedeschi sono seri, laboriosi protestanti e nella lingua tedesca debito e colpa hanno la stessa etimologia. I greci hanno il sole caldo, una furbesca attitudine al commercio e sono eredi del buonismo neotestamentario. La morale della fiaba (favola!, fls) altrettanto chiara: i tedeschi hanno ragione, i greci torto e non si possono capire tra di loro.

Penso che questa rappresentazione sia completamente falsa, inventata. In realtà i tedeschi hanno poco o nulla a che vedere con la loro autorappresentazione. In realtà ci troviamo di fronte ad una vera e propria riscrittura della storia che le classi dominanti tedesche hanno fatto nel corso dell’ultimo secolo. Una riscrittura della storia che è diventata egemone a causa della sudditanza dei molti ma non per questo meno falsa.

In primo luogo la storia del debito. Nel corso del 1900 i tedeschi non hanno mai pagato i loro debiti. Non hanno pagato i debiti di guerra della prima guerra mondiale se non dopo trent’anni ed un enorme sconto. Grazie alla conferenza di Londra del 1953, non hanno pagato i debiti della seconda guerra mondiale se non in parte limitatissima e dilazionati anch’essi in trent’anni. Inoltre non hanno pagato alcun risarcimento agli stati invasi per i danni prodotti nella Seconda Guerra mondiale nonostante la Conferenza di Londra del ’53 avesse previsto il loro pagamento quando fosse avvenuta la riunificazione della Germania. Nel 1990 la Germania si è riunificata ma non ha voluto pagare nulla.

La Germania è lo stato europeo di gran lunga più insolvente e di gran lunga meno portato a mantenere la parola data e gli accordi sottoscritti, oltre ad essere lo stato europeo di gran lunga più devastante nei confronti dei suoi vicini.

L’invenzione della tradizione non riguarda però solo il debito, riguarda anche le origini del nazismo. Secondo la vulgata corrente il nazismo sarebbe il frutto dell’iperinflazione che colpì la repubblica di Weimar. I biglietti da un miliardo di marchi portate a carrettate per comprare un chilo di burro sarebbero all’origine del nazismo. Niente di più falso. L’Iper inflazione tedesca avvenne nel corso del 1923 e terminò nel 1924 con il piano statunitense (Dawes) che impose nel 1924 una nuova moneta. La grande inflazione terminò quindi nel 1924 e non ve ne fu più traccia negli anni successivi, che furono invece anni di significativa ripresa economica e produttiva. Nel 1923, cioè l’anno culmine della grande inflazione praticamente il Partito Nazista esisteva solo sulla carta e ad esempio nelle elezioni del dicembre 1924 non risulta pervenuto. Del resto nelle stesse elezioni del 1928, quattro anni dopo la fine della grande inflazione i nazisti elessero 12 deputati, un quinto di quanti ne eleggevano i comunisti e meno di un decimo di quanti ne eleggevano i socialisti. La grande inflazione non ha quindi prodotto nessun sviluppo del movimento nazista, anzi.

Il partito nazista inizia a crescere velocissimo nel 1930 (107) deputati che raddoppiano nel 1932 (230), fino a vincere le elezioni nel 1933. Che cosa era successo nel frattempo? Era successo che il governo Bruning fece fronte alla crisi del 1929 con una politica economica di austerità, identica a quella che la Merkel ha oggi imposto a tutta Europa e che produsse in brevissimo tempo una recessione gravissima e milioni di disoccupati. Il nazismo è il frutto diretto delle politiche di austerità e il nazismo ebbe buon gioco ad indicare l’origine della crisi nella speculazione e quindi nei banchieri indicati come i registi del complotto giudaico massonico. La super disoccupazione frutto delle politiche di austerità e non la iper inflazione (di 5 anni prima) sono stati all’origine del nazismo. Hitler è figlio diretto delle folli politiche di austerità del governo Bruning, le stesse che la Merkel applica all’Europa, non dell’inflazione. Anche questa gigantesca operazione di riscrittura della storia non è innocente ma tutta finalizzata alle politiche di destra oggi in auge.

Più che davanti all’etica protestante, ci troviamo quindi dinnanzi ad un depistaggio continuo. Più che con Max Weber - che per altro parlava del calvinismo e non del luteranesimo proprio della cultura tedesca - abbiamo a che fare con Orwell: "Chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato". Non mancano del resto altri esempi: Lo stato maggiore dell’esercito tedesco, sconfitto militarmente nelle trincee della prima guerra mondiale, scaricò la responsabilità della sconfitta addosso ai partiti di sinistra e al movimento dei lavoratori, facendo una campagna - poi ripresa in grande stile dal nazismo - sulla "pugnalata nella schiena".

La storia tedesca nel corso del 1900 è stata completamente e sempre riscritta dalle sue classi dirigenti a proprio uso e consumo. La Merkel non è da meno, anzi. Il fatto di essere nata nell’ex DDR, fa sì che lei non prenda nemmeno in considerazione le responsabilità collettive della nazione tedesca per quanto riguarda il nazismo. Bisognerebbe quindi smetterla di raccontare le frottole che le classi dirigenti tedesche raccontano a proprio vantaggio come se fossero vere. Non facciamo un buon servizio al popolo greco, all’Europa e nemmeno al popolo tedesco, che andrebbe aiutato a liberarsi da queste classi dirigenti e dalle loro narrazioni rassicuranti quanto completamente false.

-

> Walter Benjamin. --- A Parigi, una mostra "Walter Benjamin Archives". Ghirigori per fare ordine dentro il caos (di Fabio Gambaro). Dietro le sue citazioni il segreto della parola (di Antonio Gnoli))29 gennaio 2012, di Federico La Sala

Walter Benjamin

Ghirigori per fare ordine dentro il caos

- Pensieri, riflessioni, note. Sulle rivoluzioni di Marx, i tempi di Proust, la guerra, l’arte. Su fogli sparsi, taccuini, biglietti. In una mostra a Parigi l’archivio dell’autore di "Angelus novus" Che testimonia non solo il suo metodo di lavoro, ma la costruzione mai sistematica della sua filosofia

di Fabio Gambaro (la Repubblica, 29.01.2012)

Parigi. Walter Benjamin amava Parigi. L’amava tantissimo. Proprio nella città di Baudelaire e Proust, della Bibliothèque Nationale e dei passages, dei caffè frequentati dagli artisti e dei lungosenna inondati di sole, il filosofo tedesco aveva cercato rifugio nel 1933, per sfuggire al nazismo. Per lui la Ville Lumière fu un’oasi di pace e di cultura, dove rimase fino al 13 giugno 1940, quando le truppe del Reich alle porte della città lo costrinsero ancora una volta alla fuga. E non a caso, alla capitale francese Benjamin dedicò uno dei suoi libri maggiori, I passages di Parigi, a cui lavorò fino all’ultimo momento, abbandonando poi il manoscritto incompiuto a Georges Bataille, prima di lasciare precipitosamente il suo appartamento di rue Dombasle.

Quella tra il filosofo tedesco e la capitale francese è una storia fatta di legami forti e di affinità nascoste, che oggi riemerge in occasione della mostra "Walter Benjamin Archives" (fino al 5 febbraio al Musée d’Art et d’Histoire du Judaisme).

Il ricchissimo materiale esposto a Parigi (manoscritti, lettere, appunti, schede, cartoline, registri, taccuini, foto, agende, libri e riviste) consente di leggere tutta l’opera di Benjamin come un archivio del pensiero, della percezione, della storia e delle arti. Archivista di se stesso e grande collezionista, l’autore di Angelus novus compilava elenchi di ogni tipo, liste di libri e di cose da fare, elenchi di argomenti da approfondire e cataloghi di parole.

Tra le carte c’è anche un "archivio dei suoi archivi personali", comprendente ventinove diverse voci, dalle lettere degli amici ai lavori sulla poesia, dalle notizie sui genitori alle ricerche filosofiche, dai ricordi di scuola alle fotografie. Ecco per esempio un attualissimo commento all’idea di Marx sulle rivoluzioni come locomotive della storia: «Forse le cose stanno diversamente. Forse le rivoluzioni sono il gesto della specie umana che viaggia sul treno per tirare il segnale d’allarme». Su un foglio con la pubblicità dell’acqua San Pellegrino redige invece alcune riflessioni sull’aura come «apparizione di un lontano per quanto vicino», mentre su un tagliando della Berliner Staatsbibliothek butta giù il primo schema de Il dramma barocco tedesco.

Dietro le sue citazioni il segreto della parola

di Antonio Gnoli (la Repubblica, 29.01.2012)

Ci sono stili di pensiero che seguono la corrente di un fiume e altri che la risalgono. Walter Benjamin appartiene a questa seconda categoria. È molto più faticoso stargli dietro. Egli ha fatto dell’oscurità la più solenne delle promesse al lettore. Ed è come se il venir meno di un certo ideale di chiarezza e di leggibilità coincidesse con la crescente avversione in lui per i luoghi comuni e le facili spiegazioni. Dunque pensatore complesso. Frammentario. Folgorante. Espressione di quel Novecento che ha fatto dell’inquietudine linguistica l’arma bianca con cui difendersi da una tragedia incombente. Quale? Le cose e i nomi non corrispondono più tanto bene. C’è un crollo denotativo e non si sa più cosa e con chi comunichiamo. Si può constatare - Benjamin lo fa quotidianamente - che l’idea della lingua e l’uso delle parole hanno perso di icasticità. Mancano di quell’autorità che ne legittima l’uso. Adorno osserva che gli scritti di Benjamin «avevano la risonanza del segreto». Essi ci interessano più per quello che non dicono che per quel che mostrano nella loro seducente ellitticità. Nulla è preordinato nella mente di Benjamin che continua a coltivare frasi come fossero fiori in cima a un burrone.

Un aspetto non secondario del suo stile è l’uso della citazione. Niente a che vedere con le ironiche sottigliezze post-moderne. La citazione per lui equivale alle mosse di un esercito che occupa una città. Irrompe, cattura ed espone i suoi trofei di parole. È questa la sua arte di narrare: talmudica e al tempo stesso irriverente. Tutta la sua vita è un insieme di citazioni che riporta nei suoi piccoli quadernetti di appunti. «Quel cumulo di citazioni - nota Hannah Arendt - rappresenta il lavoro principale di fronte al quale la stesura è solo un episodio secondario». Ha occhi, si direbbe, solo per il lavoro altrui. Ma è davvero così?

La citazione interrompe un ritmo, crea un diversivo. Assomiglia a un’operazione di guerriglia. Scrive Benjamin: «Le citazioni nel mio lavoro sono come briganti ai bordi della strada, che balzano fuori armati, estraggono l’assenso all’ozioso viandante». Ma citare non è solo tendere agguati è anche mettere in relazione aspetti e cose molto diversi tra loro. È una rete invisibile di connessioni. È Internet prima di Internet. La citazione è un gesto distruttivo, ma al tempo stesso carico di utopia: «Solo per l’umanità redenta, il passato è citabile in ognuno dei suoi momenti», si legge in una delle Tesi di filosofia della storia. Ma il libro che più di ogni altro riassume lo stile benjaminiano, il suo carattere rapsodico è il Passages di Parigi, il grande affresco metropolitano che egli dipinge come fosse un montaggio-smontaggio di citazioni.

Torniamo al segreto di cui parla Adorno. Si tratta di qualcosa di essenziale che sfuggirebbe senza aver chiaro che ogni frase e ogni pensiero hanno in Benjamin una tensione messianica, una relazione con l’autorità dell’inespresso. Per questo fu uno dei pochi a pensare seriamente che la parola umana tanto più si sarebbe riscattata quanto più avrebbe riecheggiato quella divina.

Appunti che messi insieme diventano un vasto schedario, il supporto necessario di un pensiero proposto per frammenti, frutto della consapevolezza dell’impossibilità di strutturarne la presentazione in modo definitivo. «Per qualcuno i cui scritti sono dispersi come i miei e a cui le circostanze storiche non consentono più l’illusione di vederli un giorno riuniti, è una vera soddisfazione sapere che un lettore, in un modo o nell’altro, si sia sentito a casa sua in mezzo a questi miei scarabocchi», scrive Benjamin.

Possedeva taccuini per ogni occasione. C’era quello in cui annotava i libri letti e quello in cui conservava le citazioni che avrebbero potuto servirgli in futuro, quello per gli schemi e i piani di lavoro, e quello in cui finivano arborescenze di parole e costellazioni di pensieri come quelle relative a Proust, Baudelaire o Karl Kraus. Documenti preziosissimi che evidenziano il modo di procedere del filosofo che avanza per approssimazioni successive, accumulando idee, organizzando il tutto per temi e argomenti, alla ricerca di una presentazione appropriata del pensiero. Proprio come fece negli anni parigini, quando lavorava al famoso libro sui passages. In quel testo incompiuto Benjamin accumulò una gran quantità di citazioni secondo l’immagine cara a Baudelaire dello straccivendolo che raccoglie «gli scarti di una giornata nella capitale». Immagine che trasferì al lavoro dello storico materialista, presentato come colui che raccoglie avanzi e residui della storia. I passages di Parigi doveva essere un’opera fatta di stracci, scarti e residui, in cui - secondo il sommario manoscritto presentato a Parigi - potevano coesistere la moda e la storia delle sette, il sogno e la prostituzione, Jung e Fourier, Marx e Baudelaire, la noia e la pigrizia, il dinamismo sociale e il materialismo antropologico.

A Parigi però Benjamin era anche al centro di una rete di relazioni intellettuali. È a loro che Benjamin confida angosce, dubbi e paure, come ad esempio in questa lettera ad Adorno del 2 agosto 1940: «La totale incertezza di ciò che può portare ogni nuovo giorno, ogni nuova ora, domina la mia esistenza da molte settimane. Sono condannato a leggere i giornali come una sentenza e cogliere in ogni trasmissione radiofonica un messaggio di sventura».

Per sfuggire a quella sventura annunciata Benjamin approderà a Marsiglia nell’agosto del 1940, tentando poi di raggiungere clandestinamente la Spagna. Arrestato e respinto dai doganieri spagnoli, il 26 settembre, si darà la morte con una forte dose di morfina nel paesino di Portbou, dopo aver scritto un ultimo laconico biglietto all’amica Henny Gurland: «In una situazione senza uscita, non ho altra scelta che farla finita. La mia vita si conclude in un piccolo paese dei Pirenei dove non mi conosce nessuno. La prego di trasmettere il mio pensiero all’amico Adorno e di spiegargli la situazione in cui mi sono trovato. Non mi resta abbastanza tempo per scrivere tutte le lettere che avrei voluto scrivere». Queste drammatiche righe sono l’ultimo atto della vita di Benjamin, di cui l’affascinante mostra parigina ricorda la ricchezza di un progetto inclassificabile, che proprio a Parigi conobbe uno dei suoi momenti culminanti.

-

> Walter Benjamin. - Aria Fresca (di Antonio Gnoli)13 novembre 2011, di Federico La Sala

Walter Benjamin. Aria Fresca

di Antonio Gnoli (la Repubblica, 13.11.2011)

A meno di non essere folli, o criminali, nessuno si augurerebbe la distruzione di un paese, di un individuo, di una società. Ma ci sono momenti della storia in cui assistiamo alla rottamazione di pezzi di mondo, al loro lento o rapido disgregarsi. Un’economia che frana, una classe politica che sparisce, un partito che implode, una verità indiscussa che si cancella. Improvvisamente ci troviamo sulla soglia di un nuovo di cui, tuttavia, sappiamo ben poco.

Ottant’anni fa, Walter Benjamin in un succinto articolo, dal titolo eloquente "Il carattere distruttivo" (ora in Scritti politici degli Editori Internazionali Riuniti), scriveva che "Il carattere distruttivo conosce una sola parola d’ordine: fare spazio; una sola attività: sgombrare. Il suo bisogno di aria fresca e di spazio libero è più forte di ogni odio".

Ecco. Ci sono momenti in cui occorre aprire strade, farsi largo tra le macerie (anche tra quelle mentali), sospettare che dal vecchio non arrivi sempre la saggezza ma l’impotenza, non l’esperienza ma la rigidità, non l’altruismo ma l’egoismo. Siamo un paese intasato. E alla fine di un ciclo, se non proprio di un’epoca. L’idea benjaminiana di fare spazio giunge a proposito.

-

> Walter Benjamin. --- RICORDARE I MORTI. L’UNICA VIA PER VINCERE LA MORTE E CAPIRE CHE L’AMORE E’ IL FONDAMENTO DELLA VITA.3 novembre 2009, di Federico La Sala

-

> Walter Benjamin. --- e la "caporetto" degli intellettuali italiani di fronte all’attacco congiunto del Berlusconismo e del Ratzingerismo.28 settembre 2009, di Federico La Sala

-

> Walter Benjamin e il futuro ... Si è svolto a Roma un incontro promosso da Rifondazione sull’attualità politica del filosofo berlinese.3 ottobre 2009, di Federico La Sala

Si è svolto a Roma un incontro promosso da Rifondazione sull’attualità politica del filosofo berlinese

La memoria delle lotte. Benjamin e il futuro

di Guido Caldiron (Liberazione, 2.10.2909)

«Per il materialismo storico l’importante è trattenere un’immagine del passato nel modo in cui s’impone imprevista al soggetto storico nell’attimo del pericolo, che minaccia tanto l’esistenza stessa della tradizione quanto i suoi destinatari (...) In ogni epoca bisogna tentare di strappare nuovamente la trasmissione del passato al conformismo che è sul punto di soggiogarla».

Con il linguaggio metaforico e a tratti enigmatico, a metà strada tra le intuizioni illuministiche e l’eco dell’eredità religiosa che gli era proprio, Walter Benjamin scriveva così nella VI delle sue "tesi" Sul concetto di storia redatte tra il 1939 e il 1940 (l’ultima edizione è stata pubblicata da Einaudi nel 1997).

Si tratta dell’ultima opera del filosofo e critico letterario berlinese, ebreo e militante comunista che, in fuga dalla Germania, avrebbe deciso di suicidarsi il 26 settembre del 1940, a Port Bou in Catalogna, di fronte alla prospettiva di essere consegnato dalle autorità franchiste ai nazisti.

"L’attimo di pericolo" in cui Benjamin scrisse le "tesi" era rappresentato concretamente dalla vittoria di Hitler e dall’affermazione del fascismo in Europa, ma anche dagli esiti del patto Ribbentrop-Molotov del 1939 che lasciavano intravedere tutta l’ampiezza della sanguinosa deriva staliniana dell’Urss. Quanto alla "minaccia" che pesava "sull’esistenza stessa della tradizione", vale a dire sull’idea di una possibile trasformazione radicale delle forme della produzione e dei rapporti sociali, per Benjamin non vi erano dubbi: la responsabilità della sconfitta che si stava consumando in tutta Europa andava ricercata anche nella linea della socialdemocrazia che aveva convinto i lavoratori che diritti e liberazione sarebbero arrivati per così dire naturalmente, coltivando "il mito del progresso" e continuando a "nuotare nella corrente", senza alcuno strappo e senza alcun atto che cercasse di imporre quella trasformazione.

Di fronte a questo quadro - vittoria dei fascismi e normalizzazione del movimento operaio - Benjamin proponeva invece di riattivare la memoria della lotta di classe, certo che la storia non segua un processo lineare e sia invece il risultato di quanto è stato conquistato dai lavoratori. Solo sottraendo questa memoria "al conformismo", spiegava il filofoso, si potrà invertire la tendenza e riproporre l’attualità della possibile liberazione.

Basterebbe questa breve e sommaria ricostruzione delle tesi di filosofia della storia proposte poco meno di settant’anni fa dall’intellettuale berlinese, per spiegare le ragioni dell’incontro promosso da Rifondazione mercoledì pomeriggio a Roma, presso la Facoltà Valdese di Teologia, con il titolo di "L’attualità politica di Walter Benjamin". Incontro che apre una nuova fase del dibattito pubblico proposto intorno al tema della "rifondazione comunista": un altro appuntamento è già fissato a Torino nell’anniversario dell’autunno caldo del 1969.

A Roma, Mario Tronti, Paolo Virno, Massimiliano Tomba e Paolo Ferrero hanno costruito, in oltre tre ore di confronto ricco di spunti critici e appassionati, un percorso che dalla lezione di Benjamin è giunto fino all’impasse dell’attuale situazione italiana. Se infatti è alla riflessione dell’autore di Angelus Novus sulla storia che era dedicato l’incontro, è a quelle che si potrebbero definire come le sue caratteristiche di "intellettuale della crisi" che si è guardato richiamando tutta l’attualità della ricerca benjaminiana.

«Ci interroghiamo su Benjamin quasi come fossimo suoi contemporanei - spiega infatti Paolo Ferrero - Nel senso che stiamo attraversando una temperie, certo molto meno drammatica di quella che visse lui, ma con più di un punto di similitudine in particolare con gli anni Venti. Credo infatti che ci troviamo in una specie di Weimar al rallentatore. Faccio riferimento a Weimar per indicare la fase in cui è cresciuta la Rivoluzione conservatrice. Ci troviamo in un periodo in cui il capitale si mostra con il suo volto "rivoluzionario", frutto di continue e rapide trasformazioni produttive. E questo si accompagna allo sviluppo di ideologie reazionarie, razziste che evocano il peggio della storia e che stanno progressivamente colonizzando l’intero spazio pubblico. In questo senso la destra rappresenta oggi una sorta di cocktail ultramoderno esattamente come lo fu in quell’epoca. Si assiste inoltre alla dissoluzione di molte cose che erano state fin qui certe e alla liquidità dei passaggi di campo - quanti intellettuali della destra vengono ad esempio dal campo della sinistra? -. Vecchie identità si dissolvono rapidamente mentre se ne formano rapidamente di nuove. In questo contesto anche la sconfitta della sinistra sembra assumere le proporzioni di quella del periodo tra le due guerre mondiali».

E’ in questa prospettiva che liberare la Storia dal mito del progresso e "rammemorare", per dirla con Benjamin, come nulla, a partire dai diritti civili e dalla stessa democrazia, sia stato ottenuto in passato se non con la lotta e l’insorgenza sociale, acquista il ruolo di strumento decisivo per invertire la tendenza attuale, per trasformare "l’attimo di pericolo" in una possibilità di ripresa dell’agire politico. Per Benjamin attualità e possibilita "della rivoluzione" si fondano infatti sulla memoria di quanti, sconfitti, hanno cercato di realizzarla in passato. Il nodo della "momoria delle lotte" assume così tutta la sua rilevanza in una stagione dominata nel nostro paese dalla riscrittura della Storia da parte sia delle "classi dominanti" che della "parte maggioritaria della sinistra italiana", nelle sue componenti moderate come anche in parte delle sue componenti radicali: uno sforzo convergente nell’obiettivo di espellere la parte ribelle e di classe della storia italiana, dalla Resistenza al Settantasette. Il passaggio non è però così facile. Si tratta infatti di comprendere con quali strumenti si possa attuare questa ripresa della memoria e soprattutto quali siano i contorni e i confini, i "materiali" in ultima analisi, da utilizzare in questa prospettiva.

«Benjamin sottolinea come l’adesione del movimento operaio all’idea di progresso ne abbia sancito la sconfitta sul piano teorico prima ancora che nella pratica», spiega Massimiliano Tomba. Questo perché «l’atomizzazione sociale e la negazione dei diritti» non rappresentano un’eccezione, bensì la normalità del capitalismo, cui solo l’assunzione della forza da parte della classe operaia può porre un argine. La prospettiva dell’etica benjaminiana mette però in guardia dal fatto che gli esiti delle lotte siano un processo che si verificherà solo alla fine del percorso: al contrario: «Per l’autore delle "tesi" sulla storia, il Messia ti giudica per quello che stai facendo in quel determinato momento. Tutti i rapporti esistenti all’interno della società - dal lavoro alla famiglia al genere - devono essere compresi nel processo di liberazione, non affrontati solo dopo il suo compimento».

Per Paolo Virno da Benjamin arriva un’indicazione chiara: quella per cui «il repertorio delle nostre possibilità è nel nostro passato», ma in primo luogo non nelle realizzazioni concrete, bensì in «un passato potenziale, un pasato irrealizzato». Così oggi, dopo la crisi degli Stati-nazione, lo stesso riferimento al messianesimo che torna sovente nei testi del filosofo berlinese, può essere letto principalmente in una «prospettiva di autogoverno, lontano da ipotesi statuali» e nello sviluppo di «una sfera pubblica post-statale».

«Dagli anni Ottanta stiamo assistendo a una sorta di racconto "ideologico" della fine delle grandi narrazioni ideologiche collettive», osserva ironico Mario Tronti, sottolineando come ci sia bisogno in questa situazione di utilizzare gli strumenti proposti da Benjamin non solo rispetto alla memoria ma anche all’analisi dell’oggi: «Illuminando ad esempio il XX secolo attraverso il presente». Ci si renderà così conto, sostiene ancora il filosofo dell’operaismo, che «non solo la socialdemocrazia ma anche parti importanti del movimento comunista hanno creduto a un processo lineare della storia e si sono identificati con una visione del moderno che prevedeva ad esempio la prospettiva "occidentale" di portare lo sviluppo nelle società e nei paesi "arretrati"».

Quanto alla necessità di utilizzare la memoria per l’agire odierno, Tronti è netto e spiega: «Dobbiamo ricordarci che non siamo solo un esercito di sconfitti: dobbiamo ricordare anche le nostre vittorie». «Credo che il nostro maggiore problema sia proprio questo - gli fa eco Paolo Ferrero concludendo l’incontro - Le nostre vittorie sono un problema per la nostra memoria. Perché sulle nostre sconfitte - che so la Comune di Parigi - problemi non ce ne sono. Mentre invece è evidente come ci siano molti problemi sulle purghe staliniane. Dove abbiamo vinto, siamo stati vittime e carnefici. Su questo nodo dobbiamo fare un passo in avanti perché abitualmente si arriva a un bivio: da un lato chi dice "quelle cose lì non hanno nulla a che fare con noi e quindi non mi dichiaro più comunista", dall’altro chi afferma "sono comunista, quella è la nostra storia e come tale va difesa". Per uscire da questo impasse propongo di modificare radicalmente lo schema di ragionamento assumendo a pieno due affermazioni: che tutta la storia del movimento comunista è nella sua contraddittorietà "la nostra storia" e che nella nostra storia ci sono stati errori ed orrori che sono la negazione totale del comunismo. A partire dalla consapevolezza di questa contraddizione proponiamo la rifondazione comunista, cioè l’impietosa individuazione nella nostra storia dei nostri errori al fine di non ripeterli. Padroneggiare il carattere contraddittorio della storia del comunismo è necessario, oppure non saremo più in grado di pensare la nostra storia e di capire quali elementi del passato possiamo utilizzare oggi per dare forza al nostro agire politico, come ci invitava a fare Walter Benjamin».

-

> Walter Benjamin e il futuro ... “È fatto divieto agli ebrei di concedere a Hitler vittorie postume” (Emil Fackenheim, 1970). "Tiqqun. Riparare il mondo" (Emil Fackenheim, 1982).18 febbraio 2010, di Federico La Sala

“È fatto divieto agli ebrei di concedere a Hitler vittorie postume”

“È fatto divieto agli ebrei di concedere a Hitler vittorie postume”

614ma norma del canone ebraico istituita da Emil Fackenheim, in La presenza di Dio nella storia

614ma norma del canone ebraico istituita da Emil Fackenheim, in La presenza di Dio nella storiaAuschwitz: una sfida per la fede di Israele

La presenza di Dio nella Storia, di Emil Fackenheim, uscì nel 1970. Al centro della riflessione dell’autore sta la crisi di tutte le precedenti categorie utilizzabili, per spiegare la sofferenza di Israele. Ciò nonostante, Fackenheim conclude in modo imperativo affermando che non si deve abbandonare la fede dei Padri: chi lo facesse, concederebbe a Hitler una clamorosa vittoria postuma. *

È chiaro che il lungo silenzio teologico era necessario. Il silenzio sarebbe forse la cosa migliore anche se non fosse per il fatto che le barriere tra le nazioni sono infrante e che per questa sola ragione il tempo del silenzio teologico è irrimediabilmente passato.

Ma cominciare a parlare significa mettere radicalmente in questione alcune dottrine midrashiche [= tipiche della tradizione ebraica - n.d.r.] onorate nel tempo; e tra queste una è immediatamente sconvolta. Come abbiamo visto, anche gli antichi rabbini furono costretti a sospendere il biblico “siamo puniti per i nostri peccati”, forse non in risposta alla distruzione del tempio da parte di Tito ma alla paganizzazione di Gerusalemme da parte di Adriano. Anche noi possiamo al più lasciare momentaneamente in sospeso la dottrina biblica solo per il fatto che, come i rabbini, non possiamo né negare i nostri peccati né isolarli dalla storia. Eppure dobbiamo sospenderla. Perché, comunque noi giriamo e rigiriamo tale dottrina in risposta ad Auschwitz, essa diventa un’assurdità religiosa e addirittura un sacrilegio.

“Peccato” ed “espiazione” devono assumere una connotazione individuale? Che idea sacrilega, quando si pensi che tra le vittime dei nazisti vi furono più di un milione di bambini! Dobbiamo dar loro una connotazione collettiva? Che idea terribile, se si pensa che non furono le nostre comunità ebraiche, occidentali, agnostiche, infedeli e ricche, ma quelle più povere, devote e fedeli che furono più duramente colpite! Quando nel nostro tormento ci rivolgiamo in un ultimo tentativo alla dottrina tradizionale per cui tutti gli israeliti di tutte le generazioni sono responsabili l’uno per l’altro, noi continuiamo a sentirci completamente sconcertati perchè non un solo dei sei milioni morì perché esso non mantenne il patto divino-ebraico: essi morirono tutti perché i loro nonni lo avevano rispettato, al limite solo per aver allevato bambini ebrei. Ecco il punto in cui tocchiamo l’assurdo religioso radicale. Ecco lo scoglio contro il quale naufraga senza rimedio l’idea che “siamo puniti per i nostri peccati”.

Ma allora gli ebrei morirono forse ad Auschwitz per i peccati degli altri? Il fatto è evidentemente abbastanza ovvio, ed è sempre più evidente che questi atti corrispondevano ai criminali nazisti. Il problema sta però nel sapere se si può scoprire in questo fatto un significato religioso, se noi, come tante generazioni precedenti, possiamo far ricorso all’idea del martirio. [...] Può ancora confortare la coscienza ebraica dopo Auschwitz? Quando le bande dei crociati si scatenarono contro gli ebrei delle città renane di Worms e Magonza (1096 d. C.) esse offrirono loro in teoria, se non in pratica, la scelta tra morte e conversione permettendogli quindi di scegliere il martirio. Ad Auschwitz, invece, non ci fu scelta; vecchi e giovani, fedeli e non fedeli furono sterminati senza discriminazione. Vi può essere martirio quando non vi è scelta? [...] Auschvitz fu il tentativo supremo, il più diabolico che sia mai stato fatto di uccidere lo stesso martirio e di privare ogni morte, compreso il martirio, della sua dignità. [...]

Che cosa comanda la voce di Auschwitz?

Gli ebrei non hanno il diritto di concedere a Hitler delle vittorie postume. Essi hanno il dovere di sopravvivere come ebrei, perché il popolo ebreo non abbia a perire. Essi non hanno il diritto di disperare dell’uomo e del suo mondo e di trovare rifugio sia nel cinismo sia nell’aldilà, se non vogliono contribuire ad abbandonare il mondo alle forze di Auschwitz. Infine essi non hanno il diritto di disperare del Dio di Israele, perché l’ebraismo non perisca. Un secolarista ebreo non può trasformarsi in un credente per un semplice atto di volontà, né gli si può imporre di farlo... Ed un ebreo religioso che è stato fedele al suo Dio può essere costretto ad un nuovo rapporto magari rivoluzionario con lui. Una possibilità comunque è del tutto impensabile. Un ebreo non può rispondere al tentativo di Hitler di distruggere l’ebraismo cooperando egli stesso a tale distruzione. Nei tempi antichi il peccato impensabile per gli ebrei era l’ateismo. Oggi consiste nel rispondere a Hitler compiendo la sua opera.

* E. L. Fackenheim, La presenza di Dio nella storia. Saggio di teologia ebraica, Brescia, Queriniana, 1977, pp. 97-99 e 111-112

Esce in Italia il saggio di Emil Fackenheim che indaga come ricucire le ferite provocate nella storia dai totalitarismi

Esce in Italia il saggio di Emil Fackenheim che indaga come ricucire le ferite provocate nella storia dai totalitarismi

Riparare il mondo dopo la Shoah

Non serve a nulla demonizzare il pensiero anti-umano: quel che occorre è salvarlo, purificarlo dalle sue patologie in un vasto programma educativo

di PAOLA RICCI SINDONI (Avvenire, 13.02.2010)*.

Strani destini regolano, a volte, la vita dei libri, messaggeri potenti e silenziosi dei loro creatori: alcuni messi rapidamente nel circolo dell’industria editoriale che ne segna la fama, altri, meno fortunati e trascurati, anche se grandi, rischiano di cadere nell’oblio. È questo il caso di Emil Fackenheim (1916-2003), filosofo ebreo-tedesco di altissimo livello, rifugiatosi - dopo la persecuzione e l’internamento - in Canada, dove visse per quarant’anni prima di trasferirsi nel 1983 a Gerusalemme. Solo nel 1977 è apparso in Italia un piccolo e denso saggio, La presenza di Dio nella storia, e poi nulla, sino ad oggi quando esce nelle librerie, per i tipi della Medusa di Milano, il suo capolavoro del 1982: Tiqqun - Riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah.

Un libro splendido, ricco di suggestioni e di sane provocazioni alla filosofia e alla teologia, opera che non si può che avvicinare ad altri classici del ’900, come La stella della redenzione di Franz Rosenzweig o Totalità e infinito di Emmanuel Lévinas, come giustamente nota Massimo Giuliani nella sua intensa prefazione. Né si pensi che queste riflessioni che intrecciano filosofia, storia, politica e teologia, appartengano solo all’ebraismo, siano cioè circoscritte ai superstiti e alla loro capacità di sopravvivenza, dal momento che sono legate alla grande questione di come curare le ferite della ragione, del pensiero, della cultura umanistica e della civiltà occidentale, che non solo non hanno previsto Auschwitz, ma che non possono passare indenni dentro quell’immane disastro.

È lo stesso Fackenheim a chiamare in causa, in questo serrato confronto con alcuni protagonisti del pensiero filosofico, da Kant a Hegel, da Spinoza a Rosenzweig e a Heidegger, la necessità di una riprova storica non tanto con la memoria ferita dei sopravvissuti, quanto con la responsabilità dei loro carnefici, quei tedeschi, in prevalenza cristiani, che hanno collaborato consapevolmente alla costruzione dell’orribile macchina burocratica e tecnologica dell’annientamento degli ebrei.

L’urgenza di ’riparare’ questa enorme frattura dentro il mondo consiste perciò non nel demonizzare quel pensiero cercando altre alternative, ma nel doverlo salvare, purificare dalle sue stesse patologie, coinvolgendo in un vasto programma educativo e culturale cristiani, ebrei e tedeschi delle nuove generazioni, insieme volti a neutralizzare quelle spinte negative, culminate ad Auschwitz, luogo simbolico del nichilismo fattosi esperienza storica antiumana per milioni di persone e per lunghi anni. Per evitare il ripetersi di simili tragedie, che oggi potrebbero ancora colpire Israele nella sua stessa necessità di sopravvivenza come Stato, bisogna in primo luogo stare dentro la storia, sfuggendo ad ogni tentazione teoretica di leggerla con gli occhi impoveriti del pensiero astratto.

Da qui la tensione etica che promana da questo libro, in cui finalmente Fackenheim riesce a trovare una sintesi coraggiosa e sofferta fra le due anime che lo abitavano, i due ’cappelli’, che di volta in volta era chiamato ad indossare (come icasticamente dirà nella sua Autobiografia, fra poco in uscita per Giuntina): da una parte l’esigenza di redimere l’’età d’oro’ della filosofia classica tedesca che da Kant sino a Hegel ha disegnato il volto della cultura umanistica occidentale, ma che è apparsa impotente a fornire antidoti contro l’inumano che ha avvolto i lager, dall’altro la teologia ebraica, custodita negli anni durante gli studi a Berlino per il rabbinato e che sembrava rappresentare l’unica forma di custodia di sé, oltre gli orrori della storia.

Questi due ’cappelli’ non potevano che rinvenire un momento di felice sintesi in questa opera, dove la forma simbolico-cabalista del tikkun (secondo cui al momento della creazione scintille divine si sono sperdute nel mondo, fuoriuscite dalla rottura dei vasi che le contenevano) riesce a disegnare la forza d’urto del bene che va ricostruito dentro le oscurità del pensiero e della storia.

Quando nel 1967, durante la Guerra dei Sei giorni, gli israeliani hanno tremato ancora per la loro sopravvivenza, si è tragicamente compreso come ancora ’tutto’ poteva accadere di nuovo, che il male sconfitto covava dentro la storia, che i morti nei lager rischiavano davvero di essere morti invano, che il nazismo poteva guadagnare la sua vittoria postuma.

Nasce da questo nuovo sussulto del male storico l’esigenza a moltiplicare le energie morali per una nuova opera di resistenza verso tutte le forme di disumanizzazione dell’umano, per costruire un fronte comune dove ebrei e cristiani, soprattutto, lavorino insieme per aggiustare il mondo e renderlo più abitabile per tutti.

Molta letteratura ebraica sulla Shoah sembra ancora incapace di individuare forme di identità comune, oscillando fra la soluzione ’confessionale’ della comunità religiosa, unita nell’identità del Patto che ancora vive fra Israele e il suo Signore, e la soluzione ’politica’ e laica che oggi sostiene lo Stato e le sue istituzioni. Per Fackenheim però né supremazia né contraddizione fra questi due poli, perché è la storia, ancora una volta, a dettare il suo verdetto.

Ricorda al riguardo un drammatico episodio, avvenuto il giorno dello scoppio della Guerra dei Sei giorni. Era la festa di Yom Kippur e moltissimi si trovavano in sinagoga a pregare, quando i giovani, richiamati immediatamente alle armi, correvano per raggiungere le loro postazioni. Fu allora che alcuni anziani a Gerusalemme interruppero le loro preghiere, corsero fuori e strappando i loro libri sacri, donarono fogli sparsi ai soldati in partenza. Da parte loro - nota Fackenheim - i militari non esitarono ad accettare il dono, sia che fossero religiosi o laici: «A Yom Kippur alcuni combatterono perché altri potessero pregare, e alcuni pregarono perché altri potessero combattere». Un modo intenso e tragico per ridire la forza della volontà di sopravvivere insieme e di restituire al mondo una lezione di resistenza al male, oltre le divisioni, oltre le ricadute.

*

Emil Fackenheim

Emil Fackenheim

TIQQUN

TIQQUN

Riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah

Riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah

Medusa. Pagine 300. Euro 24,50.

Medusa. Pagine 300. Euro 24,50.

-

-