MARCUSE. Herbert Marcuse, il filosofo mito del ’68: un’eredità controversa. Una riflessione di Gian Enrico Rusconi - a cura di Federico La Sala

- [...] Oggi citare Marcuse non è qualificante dal punto di vista accademico. Ma alcuni dei suoi saggi sono densi, ben radicati in una certa tradizione del pensiero europeo e intellettualmente più stimolanti di parecchi discorsi di filosofi-da-intrattenimento. Le teorie francofortesi e marcusiane mostrano limiti evidenti, ma sono tipiche di un orientamento europeo-occidentale «dialettico», rompere definitivamente con il quale sarebbe un errore. Non perdiamolo di vista [...]

Marcuse chi era costui?

Il filosofo mito del ’68: un’eredità controversa

di GIAN ENRICO RUSCONI (La Stampa, 20/4/2008)

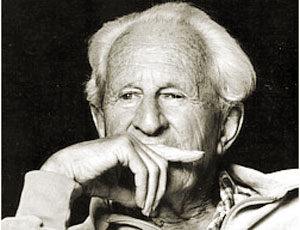

- Nato in Germania nel 1898, Herbert Marcuse aveva assorbito gli umori della Republica di Weimar, aveva conosciuto e ammirato Martin Heidegger; aveva militato nei movimenti di sinistra. Andato in esilio in America per ragioni razziali, ha mantenuto rapporti per tutta la vita con la Scuola di Francoforte, i cui esponenti di spicco erano Max Horkheimer e Theodor W. Adorno.

- Se ne parlerà stamane al festival della Filosofia organizzato al Parco della Musica a Roma da Giacomo Marramao e Paolo Flores d’Arcais dedicato all’eredità del ‘68.

Anticipiamo una parte della riflessione di Gian Enrico Rusconi. Un ricercatore che oggi ricostruisse il ‘68 e dintorni nei suoi aspetti intellettuali, al di là del biografismo sentimentale degli ex-sessantottini, si imbatterebbe in un filosofo settantenne in un modo di giovani e giovanissimi - un filosofo nel frattempo quasi dimenticato, Herbert Marcuse.

Anticipiamo una parte della riflessione di Gian Enrico Rusconi. Un ricercatore che oggi ricostruisse il ‘68 e dintorni nei suoi aspetti intellettuali, al di là del biografismo sentimentale degli ex-sessantottini, si imbatterebbe in un filosofo settantenne in un modo di giovani e giovanissimi - un filosofo nel frattempo quasi dimenticato, Herbert Marcuse.

È sorprendente la distanza tra l’immensa fama goduta allora e l’indifferenza di oggi. Dopo l’infatuazione da parte giovanile, durata un paio d’anni, Marcuse si è trovato presto sotto l’attacco concentrico dei marxisti (di varia scuola ma allora tutti potenti e intimidenti) e la reazione dei tradizionalisti di destra (che l’hanno accusato di avere incubato il terrorismo).

È sorprendente la distanza tra l’immensa fama goduta allora e l’indifferenza di oggi. Dopo l’infatuazione da parte giovanile, durata un paio d’anni, Marcuse si è trovato presto sotto l’attacco concentrico dei marxisti (di varia scuola ma allora tutti potenti e intimidenti) e la reazione dei tradizionalisti di destra (che l’hanno accusato di avere incubato il terrorismo).

Abbandonato dal movimento di protesta studentesco, che si è dissolto tra mille contraddizioni, Marcuse guardato con diffidenza e gelosia dal ceto accademico, è deceduto nel 1979 lasciando un’eredità ancora da valutare seriamente.

Abbandonato dal movimento di protesta studentesco, che si è dissolto tra mille contraddizioni, Marcuse guardato con diffidenza e gelosia dal ceto accademico, è deceduto nel 1979 lasciando un’eredità ancora da valutare seriamente.

Marcuse, chi era costui? Nato in Germania nel 1898 aveva assorbito profondamente tutti gli umori di quella irripetibile esperienza culturale e politica che fu la Republica di Weimar. Aveva conosciuto e ammirato (come tutti, del resto, a quel tempo) Martin Heidegger; aveva messo insieme ontologia heideggeriana e marxismo critico, militando nel contempo nei movimenti di sinistra. Andato in esilio in America per ragioni razziali, ha mantenuto e approfondito i contatti con quella singolare comunità di studiosi ebreo-tedeschi, che si sarebbe fatta conoscere poi come «teoria critica», o anche come Scuola di Francoforte, i cui esponenti di spicco erano Max Horkheimer e Theodor W. Adorno. Il sodalizio è durato durato tutta la vita, carico di intime affinità ma anche di sensibilità assai diverse.

I principali libri che segnano le tappe dello sviluppo teorico marcusiano sono Ragione e rivoluzione (1954), Eros e civiltà (1955) L’uomo ad una dimensione (1964). Ad essi aggiungere i saggi raccolti in Cultura e società (1965). Stese in America, tradotte e diffuse in Europa a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, queste opere avrebbero influenzato (epidermicamente) la generazione del ’68 ma forgiato il linguaggio dei suoi portaparola. È interessante notare che la principale produzione marcusiana precede l’esplosione e l’impatto con il ‘68. A voler essere precisi la connotazione cronologica ormai incorreggibile («il Sessantotto») non riproduce la vicenda tedesca in cui Marcuse è coinvolto che va retrodatata almeno di un paio d’anni. Marcuse infatti si espone pubblicamente in prima persona già nel maggio 1966 nella prima grande manifestazione giovanile e studentesca contro la guerra in Vietnam. Ma è l’anno successivo (1967) che segnala l’apice drammatico della protesta anche per le violenze che lo accompagnano. Nello stesso anno Marcuse scrive il suo libro mirato intenzionalmente al movimento cui non riparmia le critiche, La fine dell’utopia (1967) cui seguirà qualche anno dopo (1973) Controrivoluzione e rivolta (1973). Si tratta di scritti di intervento politico che non possono essere presi come espressione del pensiero marcusiano tout court.

Dico questo non per sminuire gli errori di valutazione e le ingenuità di Marcuse nei confronti del movimento al quale - ripeto - rivolge obiezioni precise, negandogli tra l’altro (anche se con incongruenza) la presunzione di rappresentare «il nuovo soggetto rivoluzionario», mettendolo in guardia dall’attivismo fine a se stesso e dall’uso gratuito della violenza. Ma non c’è dubbio che la diagnosi catastrofica del tardo-capitalismo, della «società affluente», presentata esclusivamente nei suoi tratti autoritari e repressivi, fascistizzata, diagnosi accompagnata dalla teoria dei «nuovi bisogni» emancipatori e quindi dall’invito alla «liberazione della nuova sensibilità» e dell’eros, dall’appello al «grande rifiuto» - contenevano un’infinità di equivoci. Non a caso Marcuse sarà costretto a rettificare alcune delle sue tesi più dirompenti sulla legittimità della violenza rivoluzionaria, esposte anni prima nel suo celebre saggio sulla «tolleranza repressiva» (1966). In esso giustificava «il diritto naturale» alla rivolta degli oppressi nelle società democratiche. Ma allora - ci si chiede oggi - se il rapporto con il movimento di protesta è ambiguo, se la diagnosi del tardo-capitalismo e della società liberal-democratica presentata come autoritaria e repressiva è sbagliata, se la teoria dei «nuovi bisogni» è equivoca - quale Marcuse merita di essere riletto?

Premesso che un autore può essere intellettualmente interessante, anche se rimane criticabile, il pensiero di Marcuse testimonia una corrente di pensiero che nel cuore del Novecento - dagli anni Trenta sino a tutti gli anni Sessanta - è stata estremamente significativa, lasciando una traccia profonda nella cultura tedesca (in parte in quella americana - non in Italia). È la «teoria critica» , una denominazione nel frattempo consolidata, anche se un po’ generica e articolata in modo diverso nei diversi autori. È un approccio tra il filosofico e il sociologico caratterizzato innanzitutto da un atteggiamento fortemente polemico verso la società contemporanea (definita tardo-capitalistica), denunciata e smascherata nelle sue insuperabili contraddizioni sociali. La «teoria citica» ha fatto proprie le categorie analitiche marxiane più in profondità di quanto non le abbiano mai concesso i marxisti doc. Le grandi opere francofortesi dalla Dialettica dell’illuminismo a L’uomo ad una dimensione sono costruite sulle categorie «scambio-ratio-dominio» all’interno di un impianto che vuol essere originale per la ripresa di motivi hegeliani e freudiani. Ma è originale soprattutto il suo stile argomentativo ed espressivo che si definisce dialettico.

In questa ottica un posto particolare ha sempre avuto la critica alla razionalità tecnologica. A questo proposito Marcuse (sulla scia di Adorno) ha coniato formule fulminanti («L’apriori tecnologico è un apriori politico») che hanno incantato i giovani di allora (senza che capissero che cosa volesse dire) e hanno fatto infuriare i filosofi sia analitici che di scuola più tradizionale. Senza lo stile argomentativo, affascinante ed ermetico ad un tempo, che nei passaggi cruciali tira fuori «la dialettica negativa», «il pensiero negativo», «l’utopia», «la ragione», «la verità» o la Kultur - non ci sarebbe la «teoria critica» in versione marcusiana o adorniana.

È facile oggi collocare questo modo di ragionare e di parlare in un cortocircuito tra utopia ed estetismo, tipico di un universo culturale e politico inconfrontabile con quello attuale. Sullo sfondo di temi odierni come «il declino dell’Occidente» «lo scontro di civiltà» , «la globalizzazione selvaggia», la «nostalgia dei valori» la diagnosi marcusiana sembra fuori dal mondo. Eppure certi motivi della sua critica alla razionalità tecnologica, ad esempio, rimangono ancora stimolanti. Il problema della razionalità della scienza e della tecnologia rimane una delle sfide concettuali e pratiche tuttora più impegnative.

Oggi citare Marcuse non è qualificante dal punto di vista accademico. Ma alcuni dei suoi saggi sono densi, ben radicati in una certa tradizione del pensiero europeo e intellettualmente più stimolanti di parecchi discorsi di filosofi-da-intrattenimento. Le teorie francofortesi e marcusiane mostrano limiti evidenti, ma sono tipiche di un orientamento europeo-occidentale «dialettico», rompere definitivamente con il quale sarebbe un errore. Non perdiamolo di vista.

- Herbert Marcuse, Analisi del «nemico» tedesco. Contributi e rapporti riservati sulla Germania nazista e post-nazista negli anni dello «sforzo bellico» (1943-1950.)

Presentazione. Traduzione e cura di Raffaele Laudani

Presentazione. Traduzione e cura di Raffaele Laudani

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

CON MARX, OLTRE. PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA"

CON MARX, OLTRE. PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA"

RELAZIONE CHIASMATICA E POTERE: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, DAL "LAVORO - IN GENERALE" AL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".

RELAZIONE CHIASMATICA E POTERE: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, DAL "LAVORO - IN GENERALE" AL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".

UOMINI E DONNE. SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.

UOMINI E DONNE. SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.

CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.

CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.

DOC.:

Oltre l’uomo a una dimensione

L’autorità giocosa dei ribelli

di HERBERT MARCUSE (il manifesto, 28.05.2005)

Di fronte all’attuale assurdità, quali sono oggi le possibilità della filosofia, almeno di quella filosofia che si interessa della condizione umana? Penso si possano distinguere tre alternative. La prima, semplicemente cancellando questo interesse, ovvero con la trasformazione della filosofia in una tecnica professionale. In secondo luogo, un empirismo e un comportamentismo conformisti; la reclusione della filosofia nell’universo pietrificato del discorso mutilato e dell’azione manipolata. E terzo, la radicale trasformazione della filosofia che, come vedremo, conduce all’autotrascendimento della filosofia. (...)

Io penso che gli sforzi per un mutamento sociale radicale si confrontino oggi con un intero universo di possibilità, idee, valori che sono stati devitalizzati, ipersubliminati, romanzati all’interno della cultura tradizionale e che ora sembrano riempirsi di realismo e di contenuto politico. Così, l’immaginazione si manifesta come facoltà razionale, come un catalizzatore del mutamento radicale. Le possibilità reali di liberazione, le possibilità reali di creare una società libera e razionale sono così immense, così estreme, così «impossibili» in termini di status quo. Esse devono trovare un modo proprio di esprimersi, devono trovare la loro strategia, il loro linguaggio, il loro stile, per non essere risucchiate nella corruzione dell’universo politico attuale e non essere sconfitte prima ancora di essere concepite. Credo che i ribelli di oggi abbiano preso coscienza di questa necessità, di questo bisogno di rompere con un passato che è ancora presente.>

L’urlo della rivolta

Io penso che gli sforzi per un mutamento sociale radicale si confrontino oggi con un intero universo di possibilità, idee, valori che sono stati devitalizzati, ipersubliminati, romanzati all’interno della cultura tradizionale e che ora sembrano riempirsi di realismo e di contenuto politico. Così, l’immaginazione si manifesta come facoltà razionale, come un catalizzatore del mutamento radicale. Le possibilità reali di liberazione, le possibilità reali di creare una società libera e razionale sono così immense, così estreme, così «impossibili» in termini di status quo. Esse devono trovare un modo proprio di esprimersi, devono trovare la loro strategia, il loro linguaggio, il loro stile, per non essere risucchiate nella corruzione dell’universo politico attuale e non essere sconfitte prima ancora di essere concepite. Credo che i ribelli di oggi abbiano preso coscienza di questa necessità, di questo bisogno di rompere con un passato che è ancora presente.>

L’urlo della rivolta

L’apertura della società a una nuova dimensione, questa prospettiva di rottura con la sequenza di dominio e sfruttamento, ha il suo concreto fondamento, la sua base visibile nelle gravi tensioni economiche del sistema globale del capitalismo delle corporations: inflazione, crisi monetaria internazionale, accresciuta competizione tra le potenze imperialiste, aumento dello spreco e della distruzione per assorbire il surplus economico, l’opposizione militante nelle metropoli e i movimenti di liberazione nel Terzo Mondo. (....)

C’è un evento simbolico che, sebbene in se stesso transitorio e ben presto contenuto dalle strutture del potere, illumina il momento storico di svolta; mi riferisco in particolare agli eventi francesi di maggio-giugno. Su di essi è stato scritto tanto, sono state fatte classificazioni, sono stati maltrattati da sociologi e da psicologi, eppure nessuna analisi e nessuna valutazione sulle prospettive attuali della liberazione sono adeguate senza questo punto di partenza. Proverò a riassumere brevemente le implicazioni di questi eventi. Essi hanno dimostrato che il movimento per un mutamento radicale può avere origine al di fuori delle classi lavoratrici e che questa forza esterna a sua volta può attivare, come catalizzatore, una forza ribelle repressa tra le classi lavoratrici. Inoltre, e questo è forse l’aspetto più importante di questi eventi, sono emersi obiettivi, strategie e valori che hanno oltrepassato l’ottocentesca struttura concettuale e politica dell’opposizione e della politica in generale. Queste nuove strategie e questi nuovi obiettivi indicano l’emergere di una nuova coscienza, una coscienza anticipatrice, progettuale, aperta e pronta a prospettive di libertà radicalmente nuove e originali.

La posta in gioco è quindi una transvalutazione dei valori, una nuova razionalità che si contrappone non solo alla razionalità capitalistica in tutte le sue forme, ma anche a quella socialista stalinista e post-stalinista. E questa nuova coscienza esprime (e forma) una nuova sensitività e sensibilità, una nuova esperienza della realtà costituita - e repressa - che ancora la ricerca, l’urlo di liberazione nei bisogni vitali dell’uomo: nella sua «schiavitù». L’homme revolté: oggi è colui o colei i cui sensi non possono più vedere e sentire e gustare ciò che gli viene offerto, in cui gli istinti più profondi si mobilitano contro l’oppressione, la crudeltà, la bruttezza, l’ipocrisia e lo sfruttamento. E anche chi si ribella per queste ragioni contro la tradizione culturale occidentale alta - contro le sue caratteristiche affermative, conciliative, «illusorie».

Questa ribellione mira ad una desublimazione della cultura - alla revoca, l’Aufhebung del suo potere idealizzante e repressivo. E’ la protesta contro una cultura che ha sempre considerato la libertà e l’uguaglianza come valori «interiori»: libertà di coscienza e astratta uguaglianza - davanti a dio, davanti alla legge, e perciò coesistente più o meno pacificamente con l’attuale schiavitù e disuguaglianza. La protesta è contro la romanticizzazione e l’interiorizzazione dell’amore, contro l’abbellimento illusorio e la mitigazione dell’orrore della realtà. (....)

La Ragione dell’establishment

I ribelli sono consapevoli del fatto che questo obiettivo trascende tutta la ragionevolezza e la razionalità dell’establishment. Oltre la legge della Ragione (questa Ragione) c’è quella dell’immaginazione. Uno degli slogan apparsi sui muri della Sorbona nel maggio dello scorso anno recita: «tutto il potere all’immaginazione». E’ stato detto (e io condivido questa affermazione) che il quarto volume del Capitale di Marx sia stato scritto sui muri della Sorbona; potremmo aggiungere che anche la quarta Critica di Kant è stata scritta sugli stessi muri, ovvero la critica dell’immaginazione produttiva.

L’idea di ragione, la razionalità che permea l’universo costituito del discorso e del comportamento, non può più servire come guida, non è più adatta a definire gli obiettivi e le possibilità della ricerca umana, della moralità umana, della scienza umana, dell’organizzazione sociale, dell’azione politica. I concetti tradizionali si sono sviluppati e sono stati definiti in un universo di dominio e di scarsità e, dove hanno superato questi limiti storici, come nella filosofia dell’illuminismo radicale, sono rimasti per lo più astratti o separati dalla pratica storica. Una domanda sorge però spontanea: non c’è nulla oltre la razionalità costituita, nient’altro che la mera fantasia, l’invenzione, la speculazione utopica?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo ricorrere alla vecchia distinzione filosofica tra immaginazione e fantasia. L’immaginazione (produttiva) è, secondo Kant, la più importante facoltà cognitiva della mente; è il terreno di incontro tra sensibilità e intelletto, percezione e concetto, corpo e mente. Come facoltà cognitiva, l’immaginazione si pone a guida del progetto scientifico e della sperimentazione delle possibilità e capacità della materia; è giocosa, libera e, tuttavia, limitata dalla sua materia, e radicata nel continuum storico. Come facoltà cognitiva, l’immaginazione crea le opere artistiche, letterarie, musicali; e con esse crea una realtà propria, ma reale: ovvero più reale della realtà data. Parole, immagini, suoni, gesti che negano la pretesa della realtà data di rappresentare ogni realtà e la realtà generale. Negano questa pretesa nel nome delle possibilità represse delle relazioni umane, dell’uomo e della natura, della libertà.

Dovrebbe adesso essere più chiaro il significato politico dello slogan «tutto il potere all’immaginazione». Lo slogan esprime la coscienza militante delle possibilità represse e della loro capacità di rendere obsolete non solo le tradizionali teorie e strategie di mutamento, ma anche i suoi obiettivi tradizionali. Il passaggio dalla razionalità della scarsità e del dominio al regno della libertà richiede il superamento concreto di questa razionalità, esige nuovi modi di vedere, ascoltare, percepire, toccare le cose, un nuovo modo di provare a soddisfare le esigenze di uomini e donne che possono e devono lottare per una società libera. La situazione storica, quindi, trasforma l’immaginazione in un potere meta-politico e coniuga i giocosi, creativi, sensuali bisogni estetici con le severe esigente politiche. (...)

Linguaggi sovversivi

Il movimento di protesta è, quindi, costretto a sviluppare un proprio linguaggio, che deve essere necessariamente differente da quello del sistema e tuttavia deve restare comprensibile - fatto che contribuisce alla divisione del movimento in piccoli gruppi e gruppetti. La ribellione linguistica lotta contro la repressione linguistica praticata dall’establishment: riconosce fino a che punto, in ogni periodo storico, un linguaggio esprima la forma data della realtà e quindi blocchi l’immaginazione e la ragione dell’uomo, riconducendolo all’universo dato del discorso e del comportamento. E’ il riconoscimento del linguaggio come una delle armi più potenti nell’arsenale dell’establishment.

Oggi è un linguaggio di una brutalità e contemporaneamente di una delicatezza senza precedenti, un linguaggio orwelliano che, possedendo praticamente il monopolio dei significati della comunicazione, soffoca le coscienze, oscura e diffama le possibilità alternative dell’esistenza, fissa i bisogni dello status quo nella mente e nel corpo degli uomini e li rende del tutto insensibili di fronte alla necessità di cambiamento.

Tuttavia, questa immunizzazione ha i suoi limiti, insiti nello sviluppo della nostra società, in particolare nella dinamica della «seconda rivoluzione industriale». Al contrario della prima, questa è stata messa in moto direttamente dalla scienza e si caratterizza per un quasi immediata applicazione della scienza alla produzione e alla distribuzione. Non solo l’applicazione delle scienze naturali alla matematica, ma anche delle scienze sociali alla pubblicità e alla politica, della psicologia alle terribili scienze delle relazioni umane e anche alla letteratura e alla musica come stimolato al tempo stesso gradito e lieve, perché se fosse eccessivo nuocerebbe al business. In un’unica realtà si ha così la strana simbiosi del pensiero umanistico scientifico con la società repressiva, la simbiosi della creatività e della produttività in cui la cultura intellettuale serve la cultura materiale, in cui la creatività serve la produttività, in cui l’immaginazione serve il mondo degli affari.

L’irrazionale in società

Il carattere quasi compiuto di questa simbiosi, in cui pensiero scientifico e umanistico diventano macchine per il controllo sociale, vive oggi gli effetti della sua stessa dinamica: quanto più la scienza consegue risultati nel controllo della natura e nello sfruttamento delle sue risorse, tanto più è alto il pericolo che gli esperimenti psicologici e biologici di formazione del comportamento umano e dei processi vitali possano sfuggire dal controllo; più selvaggia è la capacità dell’immaginazione di concepire modi e significati per alleviare l’esistenza umana, più evidente appare il contrasto tra queste conquiste scientifiche e il loro uso. E più grande è il potenziale esplosivo nelle società costituite. Di conseguenza, la prima forma in cui questo potenziale esplosivo si presenta alle coscienze è l’irrazionalità che penetra la società costituita, la mobilitazione politica delle minoranze ai margini della società e forse anche la perdita di coesione del lavoro organizzato, di cui tuttavia restano ancora da vedere modi e direzioni.

Questa situazione ci porta ad affrontare il problema della responsabilità dell’intellettuale. Le due facce della simbiosi tra scienza e società, tra immaginazione e dominio che si dà oggi impongono all’intellettuale una scelta. Questa scelta può essere formulata nel modo seguente: la ragione, l’immaginazione, la sensibilità dell’uomo saranno al servizio di una servitù sempre più efficiente e prospera o piuttosto serviranno a interrompere questo legame, liberando le capacità dell’uomo, la sua immaginazione e la sua sensibilità da questa servitù così redditizia? Credo che gli studenti militanti abbiano fatto questa scelta e ne abbiamo pagate care le conseguenze. Oggi le possibilità concrete per la libertà dell’uomo sono così reali e i crimini della società che ostacola la sua realizzazione sono così palesi che il filosofo, l’educatore non può più evitare di prendervi parte, il che significa allearsi, essere solidale con quelli che non sopportano più e non hanno più voglia di vedere la loro esistenza determinata e definita dalle esigenze dello status quo. Determinata e definita da quei poteri che hanno fatto del mondo la confusione, la sventura e l’ipocrisia attuali. (....) Se il filosofo, l’educatore, prende ancora seriamente il suo lavoro di rischiaramento, si ritroverà, volente o nolente, con quelli che danno significato e realtà alle parole e alle idee pensate lungo tutta la sua vita di educatore, e non solo significato accademico, ma un significato per cui lottare e per cui vivere.

Forum

-

> MARCUSE. Herbert Marcuse --- Marx, i "Manoscritti", e l’alienazione come concetto da ridiscutere. A proposito dell’ultimo numero di «La società degli individui» (di Marco Gatto).11 gennaio 2019, di Federico La Sala

MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".... *

L’alienazione come concetto da ridiscutere

A proposito dell’ultimo numero di «La società degli individui», a cura di Ferruccio Andolfi e Giovanni Sgro’

di Marco Gatto (il manifesto, 11.01.2019)

Il quadrimestrale di filosofia e teoria sociale La società degli individui dedica il suo ultimo numero a una rilettura del tema dell’alienazione depositato in quel testo tanto importante quanto discusso che è la raccolta dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Karl Marx. Ferruccio Andolfi e Giovanni Sgro’, nelle pagine introduttive, spiegano perché sia necessario ripensare adeguatamente il Marx umanista, dopo una lunga stagione che, da più versanti, ha inteso ribadire la centralità del Marx scienziato dell’economia, allestendo così una scissione assai problematica nell’opera del Moro che è alla base anche del più recente dibattito storiografico e filosofico.

Per i curatori, che si riallacciano a una più generale ripresa del concetto di alienazione proveniente da pensatori quali Axel Honneth e Rahel Jaeggi, ma che ne considerano la problematicità sia nel suo crinale critico-negativo, sia in quello propositivo di ripensamento della centralità individuale, gli attuali «fenomeni di spossessamento del sé continuano ad attirare l’attenzione anche dopo il superamento delle ingenuità utopico-essenzialiste» ormai date per scontate nel cammino riflessivo di Marx.

DEL RESTO, se è vero che il capitalismo contemporaneo produce forme di vita devote alla superficie o a uno sradicamento del concreto verso i registri distorsivi dell’astratto, che sovente sposano l’interezza delle retoriche neoliberali sul lavoro, una riflessione sulle nuove modalità di estraneazione sembra farsi all’ordine del giorno. Quelle oggi concepite come patologie sociali possono comunque definirsi attraverso concetti che rappresentano una dislocazione, una dissociazione dell’individuo dall’ambiente sociale, e dunque un suo autonomizzarsi dai legami; nello stesso tempo, questo distacco presuppone, per alcuni, una positiva esperienza critica e dunque l’apertura a una nuova modalità di conoscenza ed esperienza: una doppia accezione, insomma, che rende problematico il quadro filosofico legato al concetto di alienazione.

IL NUMERO è assai denso; i contributi - a firma di Mario Cingoli, Marcella D’Abbiero, Enrico Donaggio, Roberto Fineschi, Paulo Denisar Fraga, Stéphane Haber, Stefano Petrucciani, Eleonora Piromalli, Yvon Quiniou, Emmanuel Renault e Massimiliano Tomba - problematizzano le questioni rilevandone diversi gradi di prospettiva; non manca una riflessione, allestita da Sgro’, sull’interpretazione che dei Manoscritti avevano offerto Herbert Marcuse ed Erich Fromm, dei quali il numero presenta due scritti sul materialismo storico e sul socialismo. È ovviamente legata a questa riconsiderazione critica del Marx umanistico la proposta, messa in campo ancora da Andolfi e Sgro’, di una nuova edizione commentata dei Manoscritti, appena uscita presso l’editore Orthotes, e calibrata sulla nuova Marx-Engels-Gesamtausgabe, con un testo di accompagnamento assai puntuale che guida la lettura passo dopo passo.

* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

- CON MARX, OLTRE. "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. Relazioni chiasmatiche e civiltà. Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni (in memoriam)

COSMOLOGIA E CIVILTÀ. "PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA

KARL MARX RISPONDE A SALVATORE VECA, PRENDE LE DISTANZE DA ENGELS E RENDE OMAGGIO A FULVIO PAPI.

KARL MARX RISPONDE A SALVATORE VECA, PRENDE LE DISTANZE DA ENGELS E RENDE OMAGGIO A FULVIO PAPI."PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA ...

VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA.

VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA.KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.

GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"

Federico La Sala

-

> MARCUSE. Herbert Marcuse, il filosofo mito del ’68: un’eredità controversa --- Intellettuale e agente Cia. Marcuse uomo a due dimensioni (di A. Bolaffi)20 luglio 2016, di Federico La Sala

- Herbert Marcuse,Analisi del «nemico» tedesco. Contributi e rapporti riservati sulla Germania nazista e post-nazista negli anni dello «sforzo bellico» (1943-1950.)

Presentazione. Traduzione e cura di Raffaele Laudani

Presentazione. Traduzione e cura di Raffaele Laudani

Intellettuale e agente Cia

Marcuse uomo a due dimensioni

di Angelo Bolaffi (la Repubblica, 20 luglio 2016)

«Alla fine della guerra i comunisti in Francia e in Italia erano probabilmente così forti che un tentativo di presa del potere sarebbe stato giustificato. A impedirglielo fu non solo la presenza delle truppe alleate ma anche l’interesse dell’Unione sovietica di evitare una aperta rottura della alleanza militare. In questa situazione i comunisti sono evidentemente giunti alla convinzione di poter arrivare al potere tramite la collaborazione a una coalizione di governo (...) La spettacolare crescita del comunismo in Francia e in Italia sembra dovuta alle specifiche condizioni che esistono nei due paesi. In Italia un mix di dominio fascista e di sconfitta bellica ha prodotto un vuoto politico di cui ha approfittato un dirigenza comunista estremamente capace e brillante». Così Herbert Marcuse nella introduzione a un documento di analisi strategica datato 1 Agosto 1949 intitolato The Potentials of World Communism redatto dall’Office of Intelligence Research del ministero degli Esteri americano.

Dunque il filosofo che negli anni di Weimar aveva per primo pensato di integrare l’esistenzialismo di Heidegger (di cui poi divenne critico implacabile) con l’opera di Marx, l’icona filosofica della ribellione giovanile del ’68 in Usa e in Europa e per questo messo sotto osservazione dalla Fbi, l’autore di bestseller planetari come L’uomo a una dimensione o Eros e civiltà, il critico intransigente della “tolleranza repressiva” delle società di tardo-capitalismo di cui proprio quella americana era per lui il prototipo, ha collaborato con i servizi di informazione statunitensi.

La notizia ha certo del clamoroso anche se voci in tal senso erano circolate già ai tempi della rivolta studentesca. Ovviamente la vicenda venne allora giudicata con estremo sospetto e condannata con molta durezza. Memorabile in tal senso la contestazione, durante una conferenza tenuta da Marcuse a Roma nel giugno del 1969 al teatro Eliseo, di Daniel Cohn-Bendit, che chiese al filosofo tedesco-americano di giustificarsi per quei suoi «scandalosi trascorsi» con la Cia.

A dire il vero almeno da quando tra il 1975 e il 1976 era stato tolto il segreto che copriva le attività svolte dalla sezione Mitteleuropa del Research and Analysis Branch (R&A) e dalla sezione ricerche e analisi del Office of Strategic Services (Oss), poi inglobato nella Cia, e grazie alla pionieristiche ricerche di Alfons Söllner documentate nei due volumi apparsi in Germania nel 1986 col titolo Zur Archäologie der Demokratie in Deutschland, si sapeva che durante il Secondo conflitto mondiale alcuni intellettuali ebrei poi costretti ad attraversare l’Atlantico per sfuggire alle persecuzioni naziste avevano collaborato con le autorità americane fornendo analisi della società tedesca, delle ragioni della sconfitta delle forze democratiche e repubblicane e dei meccanismi di funzionamento del regime del III Reich.

E che anche Franz Neumann, cui si deve la prima analisi sistematica del regime nazionalsocialista apparsa nel 1942 col titolo di Behemoth, e Otto Kirchheimer, il geniale allievo socialdemocratico di Carl Schmitt e dello stesso Marcuse, avevano cooperato con il governo americano anche dopo la fine della guerra. Per agevolare l’opera di denazificazione della Germania e poi, scoppiata la Guerra fredda in Europa, per respingere la minaccia del totalitarismo sovietico.

Solo che fino ad oggi non era stato possibile individuare con certezza l’autore delle singole analisi. Adesso grazie a un imponente lavoro d’archivio condotto dallo studioso italiano Raffaele Laudani negli US-National Archives del Maryland è stata fatta piena luce su un capitolo fondamentale dell’emigrazione ebraico-tedesca «da sponda a sponda», secondo la felice formulazione di H. Stuart Hughes.

Dunque conosciamo la paternità dei singoli documenti che lo stesso Laudani ha raccolto e pubblicato in un volume di quasi 800 pagine apparso prima in inglese (Secret Reports on Nazy Germany. The Frankfurt School Contribution in the War Effort, Princeton University Press, 2013). E proprio in questi giorni in tedesco col titolo Im Kampf gegen Nazideu-tschland. Die Berichte der Frankfurter Schule für den amerikanischen Geheimdienst 1943- 1949 (Campus Verlag Frankfurt/ New York 2016) nella collana ufficiale dell’Istituto per la ricerca sociale di Francoforte diretto da Axel Honneth, che in questa carica ha preso il posto di Jürgen Habermas.

La scelta di ritradurre in tedesco, nella lingua madre degli autori, testi che questi avevano scritto in inglese ha una ragione stilistica e una politico-simbolica. Infatti quando Herbert Marcuse, Franz Neumann e Otto Kirchheimer redassero i loro report per il servizio segreto americano parlavano un broken English, quell’inglese zoppicante tipico degli emigranti, che aveva fortemente limitato le loro capacità espressive rendendo molto faticosa la loro lettura e in qualche caso anche la loro comprensione. Inoltre nel riferire in inglese citazioni e brani tratti da giornali, riviste e saggi tedeschi gli autori erano incorsi in numerose imprecisioni o commesso veri e propri errori. Come ad esempio usare differenti termini inglesi per la medesima parola tedesca.

Inoltre la decisione di ritradurre in tedesco questi scritti dall’esilio è un simbolico gesto di gratitudine morale nei confronti di chi si era impegnato nella lotta contro la Germania nazista. Il riconoscimento che l’attività politica e culturale di chi aveva scelto la via dell’esilio e poi esaminato criticamente la realtà della società americana ha costituito uno dei presupposti spirituali che hanno consentito la straordinaria metamorfosi, quel «lungo cammino verso Occidente» come l’ha definito lo storico Heinrich Winkler, che ha fatto della odierna Germania un paese democratico e liberale.

Un gesto, quello compiuto dall’Istituto per le ricerche sociali di Francoforte, che inoltre archivia definitivamente la drammatica frattura, politica e filosofica che negli anni ’40 aveva contrapposto, come bene ricostruisce

Laudani nella sua ampia e documentata introduzione (e conferma lo stesso Honneth) Adorno, Max Horkheimer e Friedrich Pollock a Neumann, Kirchheimer e Marcuse. I primi convinti che il fenomeno del nazismo fosse parte di una più generale processo di trasformazione che comprendeva tanto il comunismo sovietico che le società democratiche dell’occidente e parlavano per questo di Staatskapitalismus, di un nuovo ordine sociale in cui le ragioni del potere avevano definitivamente sostituito quelle del profitto.

Una visione catastrofica e pessimistica che accomunava Hitler, Stalin e Roosevelt, Auschwitz, il Gulag e Hollywood da cui nacque il colossale abbaglio chiamato Dialettica dell’illuminismo. I secondi convinti invece che il nazismo fosse una forma di capitalismo monopolistico tendenzialmente totalitario contro cui si poteva e doveva combattere in nome dei valori dell’illuminismo e della emancipazione politica e sociale.

Ragione per cui, dopo la caduta del nazismo, ritennero necessario proprio in nome del “vero” Marx opporsi al “marxismo sovietico” e alle minacce del nuovo totalitarismo di Mosca, restando al tempo stesso critici delle degenerazioni del tardo-capitalismo americano.

- Herbert Marcuse,Analisi del «nemico» tedesco. Contributi e rapporti riservati sulla Germania nazista e post-nazista negli anni dello «sforzo bellico» (1943-1950.)

-

> MARCUSE. Herbert Marcuse --- "Ho fatto un sogno, cambiare il mondo". Intervista ad Angela Davis (di Antonio Gnoli).14 marzo 2016, di Federico La Sala

Angela Davis: "Ho fatto un sogno, cambiare il mondo"

I pregiudizi, il carcere, la lotta per la difesa dei diritti civili dei neri e delle donne. Parla l’intellettuale americana, che arriva a Roma

di ANTONIO GNOLI (la Repubblica, 14 marzo 2016)

È STATA una delle leggende politiche degli anni Sessanta e Settanta. Una figura di spicco del movimento americano per la difesa dei diritti civili, in particolare dei neri e della donne. Angela Davis è oggi a Roma invitata dall’Università degli studi di Roma Tre. Terrà stamane una lezione cui seguirà una discussione sui temi legati al femminismo nero nell’ambito della "Women’s Liberation".

La sua maestosa e inconfondibile capigliatura è diventata brizzolata. È la sola cosa che è cambiata in una donna che continua a conservare la passione e la sicurezza dei suoi giudizi morali. La sua vita è costellata da episodi durissimi e a volte drammatici. Un’infanzia trascorsa nella segregazione di uno stato del Sud, l’Alabama. I pregiudizi e le ingiustizie subite a opera dei bianchi. Gli anni del carcere, con l’accusa di terrorismo. L’isolamento, ma anche i movimenti di opinione sorti in suo favore nel mondo. L’impegno politico e culturale. L’incontro con un maestro come Herbert Marcuse. Gli anni passati in Europa, tra la Francia e la Germania. L’insegnamento all’università.

Angela Davis ha attinto alle contraddizioni della storia americana sposando sempre la causa dei deboli. Oggi che l’America è impegnata in un’aspra campagna per le presidenziali le chiedo per prima cosa un giudizio su quanto sta accadendo nelle primarie. È indignata per i toni. "È sicuramente la campagna per le primarie più sconcertante che abbia mai visto. Non è concepibile che un candidato alla presidenza possa associarsi a delle parole pronunciate da Mussolini e giustificarsi poi, commentando che era una buona citazione. Donald Trump fa leva sui settori più razzisti e politicamente più arretrati della popolazione. È un pericolo contro cui bisognerà lavorare per assicurarci che in futuro non nuoccia più al paese".

Ritiene sia diversa l’attuale situazione dagli anni ’70, quando scrisse "Autobiografia di una rivoluzionaria"?

"È cambiato il quadro internazionale, con l’affacciarsi di nuove potenze e conflitti. Ma il razzismo non è stato sconfitto".

Perché decise di scrivere un’autobiografia? Era giovane, con delle esperienze tutt’altro che compiute.

"È un problema che allora mi posi. Per un po’ fui incerta se parlare della mia vita. Fu Toni Morrison, nel suo ruolo di editor alla Random House, a convincermi che sarebbe stato possibile scrivere un libro al cui centro ci fosse una storia collettiva di movimenti e di lotte, più che il racconto privato di una donna, allora trentenne".

Per quasi due anni lei è stata rinchiusa in una prigione, con l’accusa di terrorismo. Seguì il processo e la piena assoluzione. Con che sentimenti ha vissuto quel periodo: paura, noia, disperazione?

"Le emozioni che lei elenca le ho provate durante tutta la prigionia. Ma nello stesso tempo sentivo crescere la speranza. Molta gente si mobilitò, ritenendo un’ingiustizia la mia detenzione. La cosa più dura che mi toccò allora subire fu l’isolamento nel quale venni tenuta per la gran parte del tempo".

Oggi come ripensa a quell’esperienza?

"Oggi ritengo sia stato importante conoscere la realtà carceraria. Tanto più perché mi ha consentito di lavorare contro l’istituzione delle carceri. È stata un’esperienza che tra l’altro mi ha messo in contatto con le donne detenute e doppiamente discriminate: sia nella vita che nelle prigioni".

L’ha sorpresa che anche fuori dai confini americani ci fosse un movimento per la liberazione di Angela Davis?

"In un certo senso direi di sì. Seguivo con molto coinvolgimento le manifestazioni a mio favore. Ho visto foto di manifestanti in Europa, particolarmente Francia, Italia, Germania e Regno Unito; ma anche in Asia, in Africa, in America latina e in Australia".

È stata, in fondo, la prima globalizzazione in difesa dei diritti di una persona.

"E la cosa mi fa pensare che c’è molta più gente contro il razzismo che a favore".

Lei ha vissuto in Europa?

"Sì, arrivai la prima volta in Francia nel 1962. Ricordo che stava finendo la guerra contro l’Algeria. Ero cosciente che un razzismo, diverso da quello americano, veniva praticato sotto la forma del colonialismo. Il memoriale La question di Henri Alleg, che denunciava le torture contro i resistenti algerini, mi aprì gli occhi. Fu allora che conobbi anche lo straordinario lavoro di Frantz Fanon I dannati della terra ".

Ha conosciuto Sartre e Camus?

"Purtroppo no. Camus morì nel 1960. Mi sarebbe piaciuto incontrarlo. Ricordo che nell’estate del 1961 lessi il suo libro L’homme révolté . Il mio viaggio a Parigi era funzionale alla decisione di laurearmi in letteratura francese. Mentre leggevo i classici Corneille, Moliére, Racine, scoprii la forza di seduzione di Sartre e Merleau-Ponty. Anche se non ho mai incontrato Sartre, sono orgogliosa per la sua adesione alla campagna in mia difesa. I suoi libri mi hanno aiutato a spostare i miei interessi dalla letteratura alla filosofia.

Ma la persona che in questo campo è stata decisiva fu Herbert Marcuse".

Ma la persona che in questo campo è stata decisiva fu Herbert Marcuse".Come lo ha conosciuto?

"Durante una lezione alla Sorbona e poi in America, dove ha insegnato a lungo. Marcuse mi ha convinto a prendere molto sul serio la filosofia continentale. Trovavo affascinante il modo in cui parlava del primo Marx. La sua tesi era che non si poteva capire l’economia politica senza aver affrontato la parte filosofica di Marx. Ho avuto il privilegio, nel corso del mio ultimo anno di studi universitari, di lavorare fianco a fianco con lui. Fu Marcuse a consigliarmi di continuare a studiare a Francoforte con Adorno, Horkheimer, Habermas e Negt".

E il consiglio lo ha seguito?

"Sono stata per due anni a Francoforte. Durante quel periodo partecipavo allo SDS, un movimento studentesco di estrazione socialista, che lottava contro la guerra in Vietnam, contro lo Scià in Iran e contro i rigurgiti neonazisti tedeschi".

Adorno non era molto contento della contestazione.

"Adorno non amava la figura dell’intellettuale impegnato ed era molto critico verso ogni forma di attivismo politico. D’altro canto Marcuse era la personificazione di tutto ciò che Adorno detestava. Il suo impegno intellettuale era per tutti noi il modello culturale in cui credevamo".

In cosa credeva?

"Che il nostro compito, in quanto studiosi, fosse di cambiare il mondo sociale nel quale vivevamo".

Ammetterà che le cose più interessanti sul piano dell’interpretazione arrivarono proprio da Adorno.

"La sua acutezza come pensatore è indiscutibile. Continuo a leggere e a insegnare ai miei studenti la sua opera. In particolare La dialettica negativa e la Teoria estetica. Come studentessa, seguii le sue lezioni, partecipai ai suoi seminari e parlai con lui per discutere il lavoro della tesi. Fu in quel momento che mi resi conto che avrei dovuto operare una scelta".

Quale?

"Tra il desiderio di usare la mia formazione filosofica per cambiare il mondo e quella solo di interpretarlo. Decisi allora di interrompere la collaborazione con lui e di tornare in America".

Ritiene che la sua Teoria critica abbia ancora validità?

"Assolutamente sì! Nella versione che ne diede Marcuse si capisce che gli approfondimenti della filosofia riguardo alla libertà, l’uguaglianza e la giustizia, spesso ci obbligano a lasciare l’arena filosofica. L’eredità della "teoria critica" è di averci fatto abbracciare uno sguardo interdisciplinare".

Che cosa pensa del postmoderno?

"È un concetto ormai talmente largo che è difficile sappia fornire risposte convincenti su ciò che accade. Detto questo, credo che le teorie di Derrida e Foucault, sebbene i due abbiano poco in comune, siano di estremo interesse. Ma sono davvero dei postmoderni?".

Preferisce ancora Marx?

"Come si fa a buttarlo a mare? È ancora di grande aiuto consultarne i libri per capire i limiti dell’attuale neoliberismo. A questo proposito anche l’opera di Antonio Gramsci riveste un’importanza particolare in questo momento".

Gli anni della protesta contro il razzismo sono stati accompagnati da un clima culturale straordinario. Intellettuali come James Baldwin, scrittori della Beat generation, artisti come Bob Dylan hanno secondo lei interpretato lo spirito di quel tempo?

"I movimenti di massa che reclamano un cambiamento influenzano sempre il mondo culturale. Baldwin seppe dare una direzione al movimento e continua a essere per i giovani una spinta verso l’impegno. Quanto alla musica di Dylan, era il barometro che segnò il cambio di temperatura nel movimento culturale. Ha saputo indirizzare la coscienza popolare nella direzione progressista".

A proposito di musica, John Lennon e Yoko Ono le dedicarono una canzone. Che cosa ha provato?

"Ho un grande rispetto per Lennon e per la sua opera. E un rispetto ancora più vivo per Yoko Ono. Sono grata per avermi dedicato una canzone e per il fatto che hanno scelto di onorare la memoria di George Jackson".

Jackson fu un importante esponente delle Pantere nere. Venne ucciso nel carcere di Saint Quentin.

"Era il 1971. Fu ucciso per le idee in cui credeva e per le quali lottava".

Che ricordo ha di Angela Davis bambina?

"Non credo che la mia infanzia sia stata molto diversa da quella di altri bambini neri cresciuti nel sud segregazionista. Ma sono grata ai miei genitori per avermi aiutato ad avere una visione del mondo infinitamente più vasta del chiuso universo del Sud di "Jim Crow". Ancora oggi ho molti contatti con gli amici della mia infanzia e ritorno spesso a Birmingham, in Alabama, dove molti di loro vivono tuttora".

Chi è oggi Angela Davis?

"Una persona che crede che il mondo nel quale viviamo possa diventare un posto migliore per tutti. L’ho sempre pensato e ho sempre lottato per questo".

-

> MARCUSE. Herbert Marcuse --- La profezia della pantera Davis: «Rimpiangeremo Obama» (di Luciana Castellina)16 marzo 2016, di Federico La Sala

La profezia della pantera Davis: «Rimpiangeremo Obama»

L’incontro. All’università Roma Tre e poi a cena con Angela Davis

di Luciana Castellina (il manifesto, 16.03.2016)

Ma qualcuno di questi studenti nati negli anni ’90 lo saprà chi è Angela Davis? Parteciperanno all’incontro promosso a Roma 3 dal rettore, il professor Panizza, e dal preside di filosofia Giacomo Marramao (che con lei ha addirittura studiato a Francoforte un secolo fa)? Saranno curiosi di conoscere quella che per noi, già maturi negli anni ’60 e ’70, è stata un mito? Quando arrivo all’Ostiense mi assale la preoccupazione che siano pochi quelli che verranno ad ascoltarla. Penso ai sondaggi che ci dicono che nessuno sa più chi era Berlinguer e crede che a vincere la seconda guerra mondiale sia stata, oltre l’America, anche la Germania.

Mi sbaglio di grosso: l’immensa aula magna dell’Università è stracolma, decine in piedi e a sedere per terra. Ci sono leader politici importanti, ma i miti sono un’altra cosa, non a caso continuano ad apparire sulle t-shirt di tutti i continenti. Angela è uno di questi miti: bella, nera, intelligente, coraggiosa, combattente del Black Panther Party, sicura di sé, oltretutto anche comunista, vittima del più orrendo razzismo, che l’ha portata in carcere senza alcuna prova imputata di omicidio, liberata dopo due anni grazie a una delle più vaste mobilitazioni innescate dal neonato ’68. Non a tutti è toccato di vedersi dedicare canzoni, diventate famose, dai più grandi: Sweet black Angela dai Rolling Stones, Angela da John Lennon, e da Noah, e da Perret, solo per nominarne alcuni. «Persino dal Quartetto Cetra» - ci informa il rettore, e questo significa davvero la popolarità.

Oggi la sua famosa capigliatura afro portata come un vessillo è grigia - di anni ne ha ormai 73 - ma la grinta le è restata tutta. I più di mille che affollano la sala dominano a stento la loro emozione, fra loro, oltre gli studenti, una quantità di femministe militanti arrivate da ogni dove, che vogliono sentire lei, solo lei, non gli importa niente di quanto diremo noi, invitati a interloquire dal palco. Vogliono dialogare loro con lei, un’occasione così non vogliono sprecarla, e si capisce. Il programma previsto salta subito - riuscirà a parlare solo la professoressa Rossini perché deve parlare del femminismo - e poi, alla fine, si formerà una lunghissima fila in attesa di prendere la parola. Ci riusciranno in poche, quasi tutte nere-italiane, e una straordinaria ragazza kurda, accolta da emozione e applausi incontenibili.

Angela parla naturalmente in inglese e non c’è traduzione, ma con mio grande stupore scopro che tutti seguono e infatti applaudono e ridono al momento giusto. Ci racconta di quanto il razzismo sia ancora esteso, non solo in America, ma ovunque: «Da voi in Europa - dice - solo ora, con i rifugiati, state facendo i conti col vostro colonialismo». E poi si sofferma molto sui palestinesi colpiti dal più indecente razzismo. («Ma da noi - avverte per ogni buon conto - chi brucia le chiese dei neri brucia anche le sinagoghe»).

Parla molto anche del femminismo nero, Angela; e comincia col dare una cifra terribile: un terzo delle donne incarcerate nel mondo, sebbene la popolazione statunitense rappresenti solo il 5%, è chiusa nelle carceri americane ed è costituita da nere. «Il genere non sta in piedi da solo» - ripete. «Questa categoria non è sufficiente a spiegare, occorre inserire anche la classe e la razza». «Guai a cadere nella trappola di un certo femminismo bianco borghese (ma anche guai a restare ciechi di fronte al maschilismo nero, comprese quello dei compagni ’pantere’)». «Hillary non ha capito - aggiunge - che il femminismo è cambiato: la questione di identità non è oggi la più importante, conta la politica di genere, non il genere in sé ormai scontato. C’è oggi un femminismo più radicale che capisce che la questione va contestualizzata, posta in rapporto al sistema dominante in cui si vive.

Per questo, del resto - dice - le donne operaie nere erano restate lontane dal femminismo, oggi non è più così». Il genere e la razza sono dunque meno importanti dell’appartenenza sociale? «No, sono contraddizioni che si intrecciano, ma che sono cambiate perché è oramai emersa una borghesia nera, frutto di una lotta contro la segregazione e che però ha significato integrazione dentro la nave del capitalismo». Molti applausi per una sua frase: «Non c’è un solo femminismo, ce ne sono molti».

L’assemblea finisce in un tripudio che accoglie le sue parole conclusive: «Qualche volta dobbiamo dire anche quello che pure ci appare irrealistico. Il ruolo della filosofia è anche questo: guardare oltre. Proprio ora dobbiamo ricominciare a immaginare cosa potrebbe essere un mondo diverso da quello in cui ora viviamo».

In queste sue parole sento l’eco forte di Herbert Marcuse, che è stato suo maestro, prima, negli anni ’60, a Francoforte, con Adorno e Oskar Negt, poi negli Stati Uniti. Dico Marcuse perché ricordo quanto ripeteva sempre: oggi l’utopia ha perduto il suo carattere irrealistico, la scienza e la tecnica permetterebbero a tutti di realizzare quanto sognava Marx, una vita in cui ci fosse il tempo liberato per far musica - aveva scritto nell’Ideologia Tedesca - preparare buoni cibi e addobbare la propria casa. Sono i rapporti sociali di produzione che ce lo impediscono.

Angela, a San Diego, dove il filosofo tedesco aveva trovato il suo rifugio, è poi andata a insegnare per molto tempo. Quando andai a passare da lui un weekend e lo intervistai per il manifesto (che lui amava molto, pur non riuscendo a leggerlo) proprio di Angela mi parlò a lungo. Perché lui non era un intellettuale separato, si sentiva parte del movimento di contestazione, che non a caso in quegli anni aveva come emblema «i tre M»: Marx, Mao, Marcuse. «Durante gli anni ’60, grazie a Marcuse - mi dice Angela - ho capito che un intellettuale può essere, anzi deve essere, parte del movimento».

Di questo e di altro chiacchieriamo a assemblea terminata, al tavolo del ristorante Biondo Tevere, in fondo al tratto urbano di via Ostiense, quello dove andava Pasolini e Visconti girò una indimenticabile scena di Bellissima. Le chiedo perché i nuovi movimenti che pur hanno animato la scena politica americana in questi anni sono rimasti bianchi o neri, poco mischiati. Per esempio Occupy Wall Street. Le ricordo la testimonianza di una militante nera che resta a disagio perché a Zuccotti Park vede tutti bianchi. E poi - la incalzo ancora - la grande mobilitazione dei neri contro la catena di assassini della polizia cominciata con l’omicidio di Mike Brown a Ferguson, il Black lives matters: quasi tutti neri. Un dato confermato dai sondaggi: la solidarietà con le lotte dei neri da parte dei bianchi era molto più forte negli anni ’60.

E ancora: le nuove importantissime lotte che si sviluppano a livello locale ma poi si estendono a macchia d’olio, sembrano essere, anche queste, o bianche o nere. Penso - la interrogo - al movimento dei lavoratori dei fast food per i 15 dollari all’ora, un salario minimo e il diritto a darsi un sindacato, che ha per slogan «non mi importa chi sia il candidato alla presidenza, voglio i miei diritti»: un movimento quasi tutto nero. E poi penso a quello cresciuto invece nelle università, animato da un milione di studenti-lavoratori che chiedono di esser pagati meglio e di aver una clausola di «giusta causa» (la scoperta dell’art.18!): quasi tutto bianco. E che è tutto per Bernie Sanders, mentre le comunità nere votano massicciamente per Hillary. Cosa succede?

«In realtà - mi risponde Angela - i neri in Occupy sono stati molto più numerosi di quanto non sia apparso, anche se la scena è stata presa dai militanti bianchi. Ma è vero che c’è separatezza: per culture, per abitudine, per luoghi in cui si abita, per condizioni lavorative. Il razzismo penetra tutto e tutti, ne siamo tutti in un modo e nell’altro infiltrati. Pensa al voto tedesco - mi dice - Non è forse effetto del razzismo?».

«Quanto a Bernie Sanders -mi spiega - devi tener conto che gioca anche il fatto che tradizionalmente i neri sono restati estranei alla politica elettorale, non ne sono mai stati davvero coinvolti. E poi Bernie Sanders è espressione della cultura politica del nord, di uno stato molto speciale come il Vermont, che è come dire ’Trentino in Sicilia’. Lui non sa parlare ai neri, è daltonico, non ha incorporato la problematica razziale, solo quella sociale, ma il suo universalismo, deve capire, è falso. E però devo dire che sta imparando, ora è già molto meglio di quanto era all’inizio».

Come gioca in questo scenario il presidente nero, Obama? «Io - risponde - penso che lo rimpiangeremo. Lo stesso movimento Occupy non avrebbe potuto svilupparsi se ci fosse stato un altro presidente. Ma, proprio perché nero, le aspettative fra i neri erano molto alte, forse troppo rispetto a quanto poteva concretamente fare, e quindi ci sono molti delusi e risentiti, cui il presidente appare solo come l’esponente della nuova borghesia nera. Mentre da Clinton non si aspettavano niente, proprio perché era bianco. E gli sono grati. Così ora votano per sua moglie. Invece che per un socialismo che sentono come cultura estranea».

Ci sarebbero milioni di cose di cui discutere. Mi piacerebbe parlare con lei, che è stata militante di un partito comunista molto ortodosso come quello americano, di cosa sia oggi il comunismo per lei, di cosa pensa dell’esperienza sovietica. Proprio lì l’avevo conosciuta, a Mosca, nel 1986, in occasione di una conferenza per la pace. C’era Gorbachev e tutte e due eravamo speranzose che qualcosa di nuovo potesse accadere in quel paese. Non è andata così. Vorrei parlarne. Ma non c’è tempo: Angela deve prendere il treno perché l’aspetta l’università di Bologna.

-

-

> MARCUSE. Herbert Marcuse, il filosofo mito del ’68: un’eredità controversa. --- La "lezione" di Alessandro Pansa: Io, capo della Polizia, leggo Marcuse (di Stefano Brusadelli)31 gennaio 2016, di Federico La Sala

FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO: *

Un libro, una vita

Alessandro Pansa

Io, capo della Polizia, leggo Marcuse

di Stefano Brusadelli (Il Sole-24 Ore, Domenica, 31.01.2016)

«Marcuse aveva previsto tutto. Basta rileggere quello che scriveva cinquant’anni fa nell’Uomo a una dimensione. Secondo lui i soggetti rivoluzionari non sarebbero stati più gli appartenenti alla classe operaia, ormai integrati nel sistema, ma, cito testualmente “il sostrato dei reietti e degli stranieri, degli sfruttati e dei perseguitati di altre razze e di altri colori, dei disoccupati e degli inabili. Essi permangono fuori dal processo democratico, la loro presenza prova quanto sia immediato e reale il bisogno di porre fine a condizioni e situazioni intollerabili. La loro opposizione è rivoluzionaria anche se non lo è la loro coscienza...“». Se una rivisitazione del filosofo-simbolo della contestazione sessantottina (e della lotta a qualsiasi potere costituito) è ormai doverosa, la circostanza che a incaricarsene sia Alessandro Pansa, il capo della Polizia, ma anche uomo di buone e vaste letture, dimostra quanto i libri siano il terreno più propizio per la contaminazione tra storie, esperienze e sensibilità diverse.

Pansa lesse per la prima volta L’uomo a una dimensione a 17 anni, all’immediata vigilia del ’68. E racconta che ne fu conquistato per due motivi. «Il primo è che sollevava il tema del cambiamento, avvertito fortemente da tutta la mia generazione. Il secondo era che indicava tale prospettiva fuori dal marxismo, che veniva anzi criticato. Una sorta di riscatto per chi, come me, era tra i pochi non marxisti fra i suoi coetanei. Rilessi il libro molti anni più tardi, nel 2003, quando divenni capo della Direzione per l’Immigrazione, e mi stupì non solo l’esattezza della sua previsione sulla potenzialità eversiva dell’immigrazione, ma anche la diagnosi sulla non neutralità delle tecnologie, sul loro ruolo di strumento di dominio sugli esseri umani. E tutto questo, scritto a metà degli anni ’60, quando i profughi non arrivavano in Occidente a milioni e internet ancora non esisteva!».

Nella mente del capo della Polizia, l’antica suggestione del cambiamento, da lui inteso come costruzione di un sistema in cui il maggior numero possibile di esigenze individuali riescano ad essere soddisfatte, non ha mai cessato di operare. Ed è a causa di quella fascinazione, del resto, che ha deciso di parlare dell’Uomo a una dimensione come del libro della sua vita.

Ma da questo punto di vista il pensiero di Marcuse, sia pure così acuto per altri versi, gli è sempre apparso monco, se non contraddittorio. «La trasformazione sociale e politica non può verificarsi nel modo da lui prospettato, perché la liberazione di ogni tipo di istanze individuali non produce mai un interesse collettivo, bensì anarchia. Dunque deve essere sempre un’autorità ad assicurare questo riequilibrio tra esigenze singole e collettive. E tale operazione, tutt’altro che facile, può avvenire solo per l’azione di un personaggio capace di cambiare la storia stando però con i piedi dentro la storia».

A questo proposito Pansa cita un’altra lettura giovanile che è stata per lui molto importante. Si tratta de Gli eroi, pubblicato al filosofo scozzese Thomas Carlyle nel 1841. Una galleria di grandi figure (da Odino a Napoleone passando per Dante, Rousseau, Cromwell) che hanno saputo cambiare il loro tempo. «In quei ritratti ho sempre scorto l’identikit ideale dei leader. Non superuomini alla Nietzsche, collocati sopra il resto del genere umano e sprezzanti verso di esso, ma figli del loro tempo capaci di agire con la forza delle idee e dell’esempio. Una categoria nella quale oggi potremmo annoverare personaggi come Gorbaciov, Bill Gates, Papa Francesco. Capaci di rompere un ordine e passare a un altro, più soddisfacente per un maggiore numero di esseri umani, e senza fare uso della violenza. Sono in fin dei conti sempre gli uomini il vero motore della storia».

Domando se tale aspirazione al mutamento non finisca coll’essere in contraddizione con il suo ruolo di tutore dell’ordine costituito. «No, non lo credo, perchè il mio compito è quello di garantire a tutti di esprimere liberamente le proprie esigenze, e di consentire a quelle che poi risulteranno più condivise di potere prevalere».

Pansa, che tiene sul comodino i Pensieri di Pascal, ha fatto ricorso a un metodo innovativo per rintracciare i libri disposti anche su tre file sugli scaffali. Li ha catalogati in modo tale che aprendo su uno schermo la foto della sua biblioteca si ottiene un’immediata localizzazione di ciascun volume.

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

FILOSOFIA E MESSAGGIO EVANGELICO. IL MONITO DI PASCAL A SERGIO GIVONE