IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE. Alcune note - di Federico La Sala

BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI

GRAMSCI: "UN RINATO SACRO ROMANO IMPERO" (1924). All’interno di uno straordinario articolo, scritto per celebrare Lenin (morto il 21 gennaio 1924), nella prima pagina dell’Ordine Nuovo del 1° marzo 1924, con il titolo “Capo” (ripreso, poi, nell’Unità del 6 novembre 1924 col titolo Lenin capo rivoluzionario), Antonio Gramsci - in contrapposizione - delinea con magistrale e storica lungimiranza i tratti essenziali del governo guidato dal “Duce”:

“Abbiamo in Italia il regime fascista, abbiamo a capo del fascismo Benito Mussolini, abbiamo una ideologia ufficiale in cui il «capo» è divinizzato, è dichiarato infallibile, è preconizzato organizzatore e ispiratore di un rinato Sacro Romano Impero. Vediamo stampati nei giornali, ogni giorno, decine e centinaia di telegrammi di omaggio delle vaste tribù locali al «capo». Vediamo le fotografie: la maschera più indurita di un viso che già abbiamo visto nei comizi socialisti.

“Abbiamo in Italia il regime fascista, abbiamo a capo del fascismo Benito Mussolini, abbiamo una ideologia ufficiale in cui il «capo» è divinizzato, è dichiarato infallibile, è preconizzato organizzatore e ispiratore di un rinato Sacro Romano Impero. Vediamo stampati nei giornali, ogni giorno, decine e centinaia di telegrammi di omaggio delle vaste tribù locali al «capo». Vediamo le fotografie: la maschera più indurita di un viso che già abbiamo visto nei comizi socialisti.

Conosciamo quel viso (...) Abbiamo visto la settimana rossa del giugno 1914. Più di tre milioni di lavoratori erano in piazza, scesi all’appello di Benito Mussolini, che da un anno circa, dall’eccidio di Roccagorga, li aveva preparati alla grande giornata, con tutti i mezzi tribunizi e giornalistici a disposizione del «capo» del partito socialista di allora, di Benito Mussolini: dalla vignetta di Scalarini al grande processo alle Assise di Milano.

Conosciamo quel viso (...) Abbiamo visto la settimana rossa del giugno 1914. Più di tre milioni di lavoratori erano in piazza, scesi all’appello di Benito Mussolini, che da un anno circa, dall’eccidio di Roccagorga, li aveva preparati alla grande giornata, con tutti i mezzi tribunizi e giornalistici a disposizione del «capo» del partito socialista di allora, di Benito Mussolini: dalla vignetta di Scalarini al grande processo alle Assise di Milano.

Tre milioni di lavoratori erano scesi in piazza: mancò il «capo», che era Benito Mussolini. Mancò come «capo», non come individuo, perché raccontano che egli come individuo fosse coraggioso e a Milano sfidasse i cordoni e i moschetti dei carabinieri. Mancò come «capo», perché non era tale, perché, a sua stessa confessione, nel seno della direzione del partito socialista, non riusciva neanche ad avere ragione dei miserabili intrighi di Arturo Vella o di Angelica Balabanoff.

Tre milioni di lavoratori erano scesi in piazza: mancò il «capo», che era Benito Mussolini. Mancò come «capo», non come individuo, perché raccontano che egli come individuo fosse coraggioso e a Milano sfidasse i cordoni e i moschetti dei carabinieri. Mancò come «capo», perché non era tale, perché, a sua stessa confessione, nel seno della direzione del partito socialista, non riusciva neanche ad avere ragione dei miserabili intrighi di Arturo Vella o di Angelica Balabanoff.

Egli era allora, come oggi, il tipo concentrato del piccolo borghese italiano, rabbioso, feroce impasto di tutti i detriti lasciati sul suolo nazionale dai vari secoli di dominazione degli stranieri e dei preti: non poteva essere il capo del proletariato; divenne il dittatore della borghesia, che ama le facce feroci quando ridiventa borbonica, che spera di vedere nella classe operaia lo stesso terrore che essa sentiva per quel roteare degli occhi e quel pugno chiuso teso alla minaccia. (...)

Egli era allora, come oggi, il tipo concentrato del piccolo borghese italiano, rabbioso, feroce impasto di tutti i detriti lasciati sul suolo nazionale dai vari secoli di dominazione degli stranieri e dei preti: non poteva essere il capo del proletariato; divenne il dittatore della borghesia, che ama le facce feroci quando ridiventa borbonica, che spera di vedere nella classe operaia lo stesso terrore che essa sentiva per quel roteare degli occhi e quel pugno chiuso teso alla minaccia. (...)

Benito Mussolini ha conquistato il governo e lo mantiene con la repressione più violenta e arbitraria. Egli non ha dovuto organizzare una classe, ma solo il personale di una amministrazione. Ha smontato qualche congegno dello Stato, più per vedere com’era fatto e impratichirsi del mestiere che per una necessità originaria. La sua dottrina è tutta nella maschera fisica, nel roteare degli occhi entro l’orbite, nel pugno chiuso sempre teso alla minaccia...

Benito Mussolini ha conquistato il governo e lo mantiene con la repressione più violenta e arbitraria. Egli non ha dovuto organizzare una classe, ma solo il personale di una amministrazione. Ha smontato qualche congegno dello Stato, più per vedere com’era fatto e impratichirsi del mestiere che per una necessità originaria. La sua dottrina è tutta nella maschera fisica, nel roteare degli occhi entro l’orbite, nel pugno chiuso sempre teso alla minaccia...

Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo” (Antonio Gramsci, Sul fascismo, Roma, Editori Riuniti, 1973, pp. 223-229)

Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo” (Antonio Gramsci, Sul fascismo, Roma, Editori Riuniti, 1973, pp. 223-229)

STORIA E STORIOGRAFIA: DE FELICE (1966). Renzo De Felice, nel capitolo quinto del volume della biografia del “Duce”, dedicato a “Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921-1925” (Einaudi, Torino, 1966), scrivendo delle “prime esperienze di governo” del Duce, riprende e ricorda questo “noto articolo” di Gramsci e, pur apprezzandone la “lucida intuizione (al fondo della quale si sente l’antico socialista che aveva visto in Mussolini l’uomo nuovo del socialismo italiano e ne era rimasto deluso): Mussolini non era un «capo»” e pur esprimendo la giusta persuasione che questo giudizio “merita a nostro avviso di essere attentamente vagliato” (p. 464), mostra di essere assolutamente dimentico della nota iniziale dell’analisi gramsciana (“Abbiamo in Italia il regime fascista, abbiamo a capo del fascismo Benito Mussolini, abbiamo una ideologia ufficiale in cui il «capo» è divinizzato, è dichiarato infallibile, è preconizzato organizzatore e ispiratore di un rinato Sacro Romano Impero. Vediamo stampati nei giornali, ogni giorno, decine e centinaia di telegrammi di omaggio delle vaste tribù locali al «capo». Vediamo le fotografie: la maschera più indurita di un viso che già abbiamo visto nei comizi socialisti”) e alla sua nota finale (“Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo”)! E, assunta a tutto solo una parte (“Mussolini [...] il tipo concentrato del piccolo borghese italiano, rabbioso, feroce impasto di tutti i detriti lasciati sul suolo nazionale dai vari secoli di dominazione degli stranieri e dei preti”, p. 464) , così conclude:

“Detto questo ci pare ci si debba però guardare dall’accettare la tesi generale che sottende tutto l’articolo di Gramsci: che cioè Mussolini non fu un «capo» [...] Se si accettasse questa tesi generale si dovrebbe negare la qualità di vero «capo» non solo a Mussolini, ma - facciamo solo l’esempio più macroscopico - a Hitler, il che in sede storica sarebbe veramente un assurdo. La risposta alla domanda se Mussolini, come un qualsiasi altro uomo politico, sia stato o no un vero «capo» non può essere ricercata in banali formule e in facili sillogismi” (p. 464)!

“Detto questo ci pare ci si debba però guardare dall’accettare la tesi generale che sottende tutto l’articolo di Gramsci: che cioè Mussolini non fu un «capo» [...] Se si accettasse questa tesi generale si dovrebbe negare la qualità di vero «capo» non solo a Mussolini, ma - facciamo solo l’esempio più macroscopico - a Hitler, il che in sede storica sarebbe veramente un assurdo. La risposta alla domanda se Mussolini, come un qualsiasi altro uomo politico, sia stato o no un vero «capo» non può essere ricercata in banali formule e in facili sillogismi” (p. 464)!

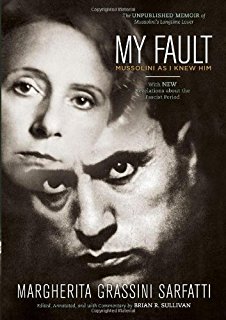

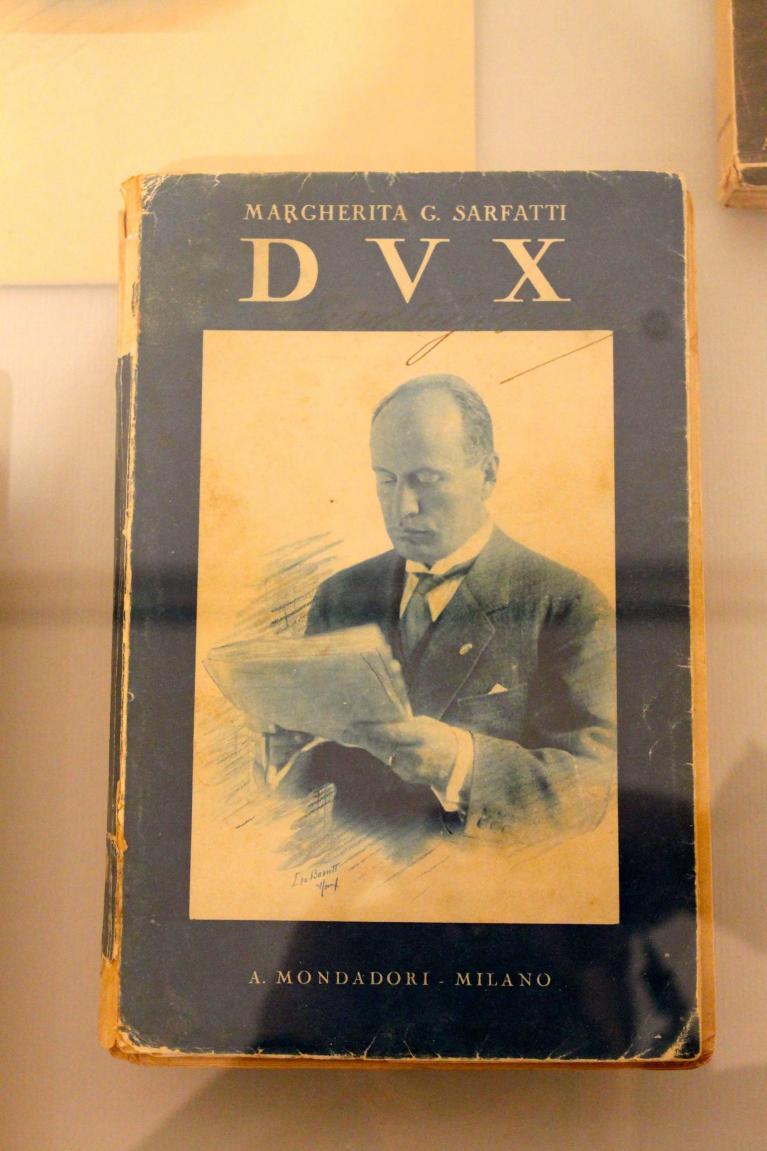

DE FELICE (1975): IL MITO DELLA ROMANITÀ E L’AVVIO DI UNA “AUTOCRITICA”. Nel 1975, nell’intervista sul fascismo, De Felice (con alle spalle già gran parte della sua imponente costruzione biografica dedicata a Mussolini e al fascismo) ricorda che, nel 1961 (all’inizio del lavoro sistematico sulla figura del “Duce”), in occasione del lavoro per la “Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo” (Einaudi, 1961), ha avuto “la fortuna, più che altro sul piano della curiosità umana, di poter parlare a lungo - tutto un pomeriggio d’inverno - con Margherita Sarfatti, poco prima che morisse, in un appartamento d’albergo, in via Veneto a Roma”; e, al contempo, dichiara (e fa intendere in modo più che chiaro e forte) di non aver considerato a pieno o, meglio, di aver del tutto sottovalutato, relativamente al processo di conquista e di organizzazione del potere da parte di Mussolini, proprio il ruolo e la figura dell’autrice di “Dux”, la biografia ufficiale pubblicata con tale titolo nel 1926 (e già anticipata nel 1925, in una edizione londinese, con titolo “The life of Benito Mussolini”, con la prefazione dello stesso Mussolini):

“Da questa conversazione, attualmente, documentariamente, non ho cavato nulla. Mi è servita moltissimo, invece, per capire questa donna, per capire (...) il tipo di influenza che deve aver avuto per alcuni anni. Dopo quella conversazione mi sono chiesto, per esempio, quanto del mito della romanità fosse farina del sacco di Mussolini, e non invece piuttosto frutto dell’influenza della Sarfatti. Perché non ho mai conosciuto in vita mia una persona malata come lei di romanità” (Renzo De Felice, Intervista sul fascismo, a cura di Michael Ledeen, Bari, Laterza, 1975, pp. 12-13).

“Da questa conversazione, attualmente, documentariamente, non ho cavato nulla. Mi è servita moltissimo, invece, per capire questa donna, per capire (...) il tipo di influenza che deve aver avuto per alcuni anni. Dopo quella conversazione mi sono chiesto, per esempio, quanto del mito della romanità fosse farina del sacco di Mussolini, e non invece piuttosto frutto dell’influenza della Sarfatti. Perché non ho mai conosciuto in vita mia una persona malata come lei di romanità” (Renzo De Felice, Intervista sul fascismo, a cura di Michael Ledeen, Bari, Laterza, 1975, pp. 12-13).

MARGHERITA SARFATTI (1880-1961), RENZO DE FELICE (1929-1996), E "LUCIFERO". Nel 1993, nella “Prefazione” del loro lavoro “Margherita Sarfatti. L’altra donna del duce” (Mondadori, Milano), 1993), dedicato "a Renzo De Felice", Philip V. Cannistraro - Brian R. Sullivan così scrivono:

“Abbiamo cominciato a scrivere questo libro per tentare di risolvere un mistero. In un piovoso pomeriggio di febbraio 1984 Philip Cannistraro raccontò a Brian Sullivan che forse le lettere di Benito Mussolini alla sua amante e confidente Margherita Sarfatti erano negli Stati Uniti. A rivelarglielo era stato l’anno precedente a Roma Renzo De Felice, il noto storico del fascismo italiano. (...) Seguendo gli indizi che ci fornì il professor De Felice, cominciammo le ricerche (...) Mentre eravamo alla ricerca delle lettere scomparse, scoprimmo Margherita Sarfatti. Come molte donne, Margherita era stata volutamente cancellata dalla storia. Mussolini non solo tentò di negarne il ruolo nella creazione del fascismo, ma dopo l’alleanza con Hitler non tollerò più che l’opinione pubblica fosse a conoscenza che una donna - un’ebrea - aveva contribuito quanto lui a costruire il regime fascista. Negli ultimi anni della dittatura ne fece una “non persona”. Lei, per salvar se stessa e la famiglia, si prestò al gioco. La conseguenza fu che ancora prima di morire, Margherita Sarfatti sparì nel nulla. A quei pochi che la ricordavano non sembrava altro che la protagonista della più lunga storia d’amore di Mussolini” (pp. 3-4).

“Abbiamo cominciato a scrivere questo libro per tentare di risolvere un mistero. In un piovoso pomeriggio di febbraio 1984 Philip Cannistraro raccontò a Brian Sullivan che forse le lettere di Benito Mussolini alla sua amante e confidente Margherita Sarfatti erano negli Stati Uniti. A rivelarglielo era stato l’anno precedente a Roma Renzo De Felice, il noto storico del fascismo italiano. (...) Seguendo gli indizi che ci fornì il professor De Felice, cominciammo le ricerche (...) Mentre eravamo alla ricerca delle lettere scomparse, scoprimmo Margherita Sarfatti. Come molte donne, Margherita era stata volutamente cancellata dalla storia. Mussolini non solo tentò di negarne il ruolo nella creazione del fascismo, ma dopo l’alleanza con Hitler non tollerò più che l’opinione pubblica fosse a conoscenza che una donna - un’ebrea - aveva contribuito quanto lui a costruire il regime fascista. Negli ultimi anni della dittatura ne fece una “non persona”. Lei, per salvar se stessa e la famiglia, si prestò al gioco. La conseguenza fu che ancora prima di morire, Margherita Sarfatti sparì nel nulla. A quei pochi che la ricordavano non sembrava altro che la protagonista della più lunga storia d’amore di Mussolini” (pp. 3-4).

E nei “Ringraziamenti”, alla fine, gli Autori ancora precisano con chiarezza e forza: “Il professor Renzo De Felice, il maggior studioso del fascismo italiano, ci ha non solo suggerito l’argomento, ma ci ha ripetutamente dimostrato la sua simpatia e generosità fornendoci documenti, fonti e indicazioni preziose, e aprendoci, con la sua estesa rete di contatti, le porte degli archivi pubblici e privati. Il nostro debito nei suoi confronti è enorme” (p. 643).

E nei “Ringraziamenti”, alla fine, gli Autori ancora precisano con chiarezza e forza: “Il professor Renzo De Felice, il maggior studioso del fascismo italiano, ci ha non solo suggerito l’argomento, ma ci ha ripetutamente dimostrato la sua simpatia e generosità fornendoci documenti, fonti e indicazioni preziose, e aprendoci, con la sua estesa rete di contatti, le porte degli archivi pubblici e privati. Il nostro debito nei suoi confronti è enorme” (p. 643).

Nel 1993, De Felice - evidentemente molto segnato dall’incontro del 1961 - in una intervista con Stefano Folli (“La bella Margherita guardò Lucifero. Lì c’era scritto il destino di Benito”, “Il Corriere della Sera”, 1° febbraio 1993), ritorna ancora sul tema e fornisce ulteriori elementi relativi al “sogno” sarfattiano, del “rinato Sacro Romano Impero” (Gramsci), e della «riapparizione dell’impero sui colli fatali di Roma» (Mussolini, dal balcone di Palazzo Venezia, la sera del 9 maggio 1936):

“Di Mussolini non parlava quasi mai negli ultimi anni della sua vita... Mi disse: «Anche Augusto, dopo la morte di Livia, si avviò a diventare un Tiberio». Il significato autobiografico era evidente. Lei si identificava in Livia. Come dire: finché lui è rimasto con me, io sapevo tenerlo sulla retta via (...) Conservò sempre un particolare riserbo (...) Quando la conobbi era già molto vecchia. Non molto ieratica ma certo una bella donna. Consapevole del suo passato. (...) Le idee guida della sua vita si erano trasformate quasi in ossessioni. La principale era la romanità. Cioè il senso delle forme classiche come motivo dominante della civiltà artistica (...)".

“Di Mussolini non parlava quasi mai negli ultimi anni della sua vita... Mi disse: «Anche Augusto, dopo la morte di Livia, si avviò a diventare un Tiberio». Il significato autobiografico era evidente. Lei si identificava in Livia. Come dire: finché lui è rimasto con me, io sapevo tenerlo sulla retta via (...) Conservò sempre un particolare riserbo (...) Quando la conobbi era già molto vecchia. Non molto ieratica ma certo una bella donna. Consapevole del suo passato. (...) Le idee guida della sua vita si erano trasformate quasi in ossessioni. La principale era la romanità. Cioè il senso delle forme classiche come motivo dominante della civiltà artistica (...)".

MARGHERITA SARFATTI E "IL CULTO DEL LITTORIO". E non ultimo, sempre nel 1993, Emilio Gentile, allievo di De Felice, presso Laterza, pubblica “Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista”. In questo lavoro, e in particolare in tutto il capitolo intitolato “I templi della fede” (pp.197-228), l’attenzione al ruolo e al contributo di Margherita Sarfatti comincia a essere portata al livello dovuto e a dare i suoi frutti, ai fini di una nuova e più profonda comprensione di come e quanto, “fin dai primi anni del fascismo al potere” - come scrive Gentile (p. 240) -, la “euforia per la «nuova Era» sbrigliò” non solo “la fantasia monumentalistica degli architetti”, ma la fantasia degli uomini e delle donne della gran parte della società italiana e delle sue Istituzioni (e non solo laiche, ma anche religiose)!

STORIOGRAFIA. Nel 2003, nella scia del lavoro di Philip V. Cannistraro - Brian R. Sullivan e di Emilio Gentile, viene pubblicata la biografia di Simona Urso, “Margherita Sarfatti. Dal mito del Dux al mito americano” (Venezia, Marsilio, 2003): un lavoro fondamentale, per ripensare la figura di una protagonista della storia italiana e per ricominciare a riscrivere una più “felice” biografia sia di Mussolini sia del fascismo!

Nel 2015, Rachele Ferrario,nella sua biografia “Margherita Sarfatti” (Mondadori, 2015), pur focalizzando maggiormente l’attenzione sull’aspetto di “regina dell’arte nell’Italia fascista”, riprende l’intervista di Stefano Folli e, così, continua e commenta:

“De Felice, che aveva colto la sensibilità di raffinato storico dell’arte della Sarfatti, vicino agli intellettuali europei - Focillon, Warburg, Le Corbusier -, era rimasto colpito dal racconto che Margherita aveva accompagnato con un gesto simbolico: «La ricordo benissimo nel vano della finestra aperta. Mi fece avvicinare e alzò un braccio esile, con un ditino lungo e un po’ arcuato. Per la precisione non indicò la luna, ma una stella. E con un tono concitato e allusivo sibilò: “Lucifero...”. Si riferiva, credo, alla stella del destino, che determina le azioni e la fine degli uomini» “(pp. 182-183).

“De Felice, che aveva colto la sensibilità di raffinato storico dell’arte della Sarfatti, vicino agli intellettuali europei - Focillon, Warburg, Le Corbusier -, era rimasto colpito dal racconto che Margherita aveva accompagnato con un gesto simbolico: «La ricordo benissimo nel vano della finestra aperta. Mi fece avvicinare e alzò un braccio esile, con un ditino lungo e un po’ arcuato. Per la precisione non indicò la luna, ma una stella. E con un tono concitato e allusivo sibilò: “Lucifero...”. Si riferiva, credo, alla stella del destino, che determina le azioni e la fine degli uomini» “(pp. 182-183).

MITO E STORIA: "LA STELLA DEL DESTINO" (1993). Delio Cantimori, nella prefazione al primo volume del lavoro di De Felice (“Mussolini il rivoluzionario 1883-1920”, Einaudi, Torino 1965), a solo quattro anni dall’incontro del suo allievo e amico con Margherita Sarfatti, già accennando alla “fine della carriera personale e individuale di Benito Mussolini” e all’ultimo volume di un’opera “così importante e di così ampio respiro” (p. XI), sottolinea la difficoltà del lavoro dello storico, richiama “la saga dei Nibelungi nella traduzione cinematografica di Fritz Lang, o, se si vuole, alcune pagine del vecchio Rovani”, e così prosegue:

“[...] Nel giro della saga nibelungica Benito Mussolini era stato trascinato, durante gli ultimi anni della sua presenza sulla scena storica e politica, dal concatenarsi di eventi da lui in qualche modo presentiti [...] -Trascinato, in fin dei conti, e non sa da chi, né come: un uomo che cerca, - per usare un’immagine di De Felice, - e cammina seguendo una sua stella, - per usare un’immagine che fu attribuita a Mussolini -: la stella lo trae, - non si sa dove [...] ed osserviamo come ad un protagonista si addica non solo questo presentarsi quale uomo trascinato da questo o da quel «Fato» o «Destino», ma anche quel carattere generico e «classico» delle sue intuizioni politiche a lunga scadenza: propone e impone la direzione generale, e spesso vede o intravvede quel che c’è da fare in una situazione storica e in una data prospettiva, ma si lascia trainare dalla sua stella, non si occupa direttamente delle possibilità ed eventualità particolari” (p. XII).

“[...] Nel giro della saga nibelungica Benito Mussolini era stato trascinato, durante gli ultimi anni della sua presenza sulla scena storica e politica, dal concatenarsi di eventi da lui in qualche modo presentiti [...] -Trascinato, in fin dei conti, e non sa da chi, né come: un uomo che cerca, - per usare un’immagine di De Felice, - e cammina seguendo una sua stella, - per usare un’immagine che fu attribuita a Mussolini -: la stella lo trae, - non si sa dove [...] ed osserviamo come ad un protagonista si addica non solo questo presentarsi quale uomo trascinato da questo o da quel «Fato» o «Destino», ma anche quel carattere generico e «classico» delle sue intuizioni politiche a lunga scadenza: propone e impone la direzione generale, e spesso vede o intravvede quel che c’è da fare in una situazione storica e in una data prospettiva, ma si lascia trainare dalla sua stella, non si occupa direttamente delle possibilità ed eventualità particolari” (p. XII).

PROBLEMA: "LUCIFERO!". Prima che a Stefano Folli, nell’intervista del 1993, del lungo incontro del 1961 con Margherita Sarfatti, a Philip V. Cannistraro (in un colloquio del 6 ottobre 1985) Renzo De Felice aveva già così raccontato: “[...] verso la fine della conversazione Margherita si alzò dalla sedia e andò alla finestra, che inquadrava la luna piena sullo sfondo del cielo scuro. Tornando verso il suo ospite, gli posò una mano ossuta sulla spalla. «Venga, venga, professore,» lo pregò. Quando con De Felice raggiunse la finestra, Margherita lentamente alzò il braccio sottile e con il dito lungo e ricurvo indicò la stella della sera ed esclamò: «Lucifero!»" (cfr. Philip V. Cannistraro - Brian R. Sullivan, op.cit., p. 639).

Con il suo tono sibilante o esclamativo, cosa Margherita Sarfatti avesse voluto indicare o significare con la evocazione di “Lucifero”, a De Felice non fu chiaro né quella fatidica sera, né nel 1985, e né nel 1993. Con il voler credere che ella si volesse riferire “alla stella del destino”, egli continuò a ingannare solo se stesso e - come era già avvenuto - il suo stesso maestro, Delio Cantimori! E, paradossalmente, finì col ripetere - nei confronti di Margherita Sarfatti - lo stesso gioco del «duce»!

«VENGA, VENGA, PROFESSORE»: LA “LEZIONE” DELLA SARFATTI. Dal resoconto del racconto (a e) di Cannistraro, si percepisce in modo chiaro quale sia stato il tono del colloquio: “Si incontrarono nelle stanze di Margherita all’Hotel Ambasciatori in una sera tetra, gelida, e parlarono per ore. Margherita non si offrì di mostrare documenti al giovane studioso, né gli fornì rivelazioni. Gli aprì però uno squarcio sulla propria influenza sulla politica culturale del fascismo parlando a lungo del classicismo, che negli anni del regime era stato per lei uno dei capisaldi della critica d’arte. Per definire, inoltre, il proprio ruolo accanto a Mussolini e le cause della sua caduta citò un episodio della storia romana: «Anche Augusto, dopo la morte di Livia, si avviò a diventare un Tiberio...»" (op.cit., p. 639).

Per De Felice, l’intervista concessa da Margherita, contrariamente a quanto forse all’inizio avrà pensato, alla fine si è risolta in una sorprendente lezione e, al contempo, in un vero e proprio trauma! Per lo storico che nel 1961 aveva già tutto impostato e “da poco cominciato lo studio sistematico di Mussolini e del regime fascista”, la “provocazione” della Sarfatti fu inaccoglibile - insopportabile!

Nel 1965, infatti, fin dall’inizio del capitolo primo (“Gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza”) del volume primo, con il titolo “Mussolini il rivoluzionario 1883-1920” (Einaudi, 1965), con una dichiarazione (carica di straordinaria “superficialità” e di “autoritario” sprezzo), nei confronti della Sarfatti e della sua biografia (il “Dux” dell’edizione del 1932 alla 13

edizione - non del 1926, e senza alcun riferimento all’edizione inglese del 1925), così scrive (pp. 3-4):

“I biografi di Mussolini, quelli che scrissero di lui dopo che egli era ormai divenuto il «duce» dell’Italia fascista, i Beltramelli [1923], le Sarfatti [1932], i De Begnac [1936], lo stesso Megaro [1947

(ed. inglese 1938)] - l’unico che per molti anni si sia posto di fronte alla figura di Mussolini non con l’animus dell’apologeta, ma neppure con quello del pamphlétaire, bensì con quello dello storico - hanno dato una grande importanza al fatto che egli sia nato e cresciuto in Romagna, alla sua «romagnolità»” (pp.3-4).

“I biografi di Mussolini, quelli che scrissero di lui dopo che egli era ormai divenuto il «duce» dell’Italia fascista, i Beltramelli [1923], le Sarfatti [1932], i De Begnac [1936], lo stesso Megaro [1947

(ed. inglese 1938)] - l’unico che per molti anni si sia posto di fronte alla figura di Mussolini non con l’animus dell’apologeta, ma neppure con quello del pamphlétaire, bensì con quello dello storico - hanno dato una grande importanza al fatto che egli sia nato e cresciuto in Romagna, alla sua «romagnolità»” (pp.3-4).

Per De Felice, la reazione (o, meglio, la “negazione”) fu sì “naturale” (come se l’incontro non ci fosse mai stato, continuò “tranquillo” per la sua strada), ma noi, di "Lucifero!" - come della Romagna, di Mussolini, di Sarfatti, e dello stesso Fascismo - ovviamente, continuiamo a sapere e a capire ancora ben poco!

L’ITALIA GIACOBINA, L’EFFETTO "LUCIFERO!" E “IL PREMIO NOBEL". All’incontro con Margherita Sarfatti, storica dell’arte, giornalista, scrittrice e intellettuale cosmopolita (e" ghostwriter del Duce", come hanno ben mostrato nel 1993 Cannistraro e Sullivan proprio sulle indicazioni di approfondimento dello stesso De Felice!), Renzo De Felice si era - per così dire! - preparato fin dall’inizio con il suo lavoro sul periodo della rivoluzione francese e dell’Italia giacobina, dalle tesi sulle "Correnti del pensiero politico nella prima repubblica romana" (1954), allo studio del "triennio giacobino in Italia (1796-1799)", alle ricerche "sugli illuminati e il misticismo rivoluzionario (1789-1800)", all’evangelismo giacobino e altri studi.

Nel saggio sulla "Opinione pubblica, propaganda e giornalismo politico nel 1796-1799", De Felice così scrive:

"Ai giacobini italiani - in gran parte intellettuali e per il lungo esulato avulsi dalla vita e dal processo economico nazionale - mancò, oltre all’adesione delle masse e alla capacità di procurarsele, soprattutto una vera autonomia politico-sociale dal resto della borghesia. la loro grande forza fu una forza del tutto spirituale, psicologico-morale: fu la fede nella Rivoluzione e nella sua forza di rigenerazione. Nella loro azione è, da questo punto di vista, riscontrabile un che di religioso che inizia veramente il Risorgimento e inizia Mazzini. La loro grande debolezza fu di rimanere egemonizzati dal gradualismo della borghesia italiana del tempo" (cfr.: "I giornali giacobini italiani", a c. di R. De Felice, Milano 1962, p. 50).

"Ai giacobini italiani - in gran parte intellettuali e per il lungo esulato avulsi dalla vita e dal processo economico nazionale - mancò, oltre all’adesione delle masse e alla capacità di procurarsele, soprattutto una vera autonomia politico-sociale dal resto della borghesia. la loro grande forza fu una forza del tutto spirituale, psicologico-morale: fu la fede nella Rivoluzione e nella sua forza di rigenerazione. Nella loro azione è, da questo punto di vista, riscontrabile un che di religioso che inizia veramente il Risorgimento e inizia Mazzini. La loro grande debolezza fu di rimanere egemonizzati dal gradualismo della borghesia italiana del tempo" (cfr.: "I giornali giacobini italiani", a c. di R. De Felice, Milano 1962, p. 50).

Se è vero, come è vero, che alla fine del suo percorso, "da molto, tempo, andava palesando la sua insoddisfazione per l’interpretazione del fascismo che aveva dato fino ad allora", sicuramente - e contrariamente a quanto ipotizza Emilio Gentile (“Renzo De Felice. Lo storico e il personaggio”, Laterza, Bari 2003, p. 140) - "sarebbe tornato a studiare i «suoi» giacobini, come egli era solito ripetere con una certa civetteria", e avrebbe ripreso la sua strada in compagnia di Gramsci, proprio dal “Lucifero!” della Sarfatti (da tener presente: molto amica di Antonio Fogazzaro, convertita al cattolicesimo nel 1928), cioè, dal poeta dell’Inno a Satana, dal Carducci giacobino, a partire dalla nota sul racconto di Filippo Crispolti (giornalista, scrittore, e uomo politico, molto amico di Antonio Fogazzaro e cattolico favorevole alla collaborazione con il fascismo, in Parlamento fino agli ultimi anni della sua vita nel 1942 ):

“Il premio Nobel. Filippo Crispolti ha raccontato in un numero del «Momento» del giugno 1928 (della prima quindicina) che quando nel 1906 si pensò in Svezia di conferire il premio Nobel a Giosuè Carducci, nacque il dubbio che un simile premio al cantore di Satana potesse suscitare scandalo tra i cattolici: chiesero informazioni al Crispolti che le dette per lettera e in un colloquio col ministro svedese a Roma, De Bildt. Le informazioni furono favorevoli. Così il premio Nobel al Carducci sarebbe stato dato da Filippo Crispolti” (“Quaderni del carcere”, Torino 1975, I, p. 79)!

“Il premio Nobel. Filippo Crispolti ha raccontato in un numero del «Momento» del giugno 1928 (della prima quindicina) che quando nel 1906 si pensò in Svezia di conferire il premio Nobel a Giosuè Carducci, nacque il dubbio che un simile premio al cantore di Satana potesse suscitare scandalo tra i cattolici: chiesero informazioni al Crispolti che le dette per lettera e in un colloquio col ministro svedese a Roma, De Bildt. Le informazioni furono favorevoli. Così il premio Nobel al Carducci sarebbe stato dato da Filippo Crispolti” (“Quaderni del carcere”, Torino 1975, I, p. 79)!

Nel capitolo dedicato al libro della Sarfatti, "Dux", nel loro lavoro, Cannistraro e Sullivan, con grande acume hanno colto il filo di questo nodo: "Già nel 1919, al momento della fondazione del primo fascio, Margherita aveva insistito sul valore ideologico e propagandistico che avrebbe avuto l’associazione del fascismo con Roma imperiale. Margherita vagheggiava un capo che imponesse alla civiltà moderna un nuovo genere di cultura, una cultura che poggiasse sulle virtù romane dell’ordine e della disciplina. La concezione che Margherita aveva di Roma non derivava tanto dallo studio approfondito dei classici, quanto dalla letteratura italiana del tardo Ottocento, in particolare dal poeta Giosue Carducci"; e, brillantemente, cercano di chiudere il cerchio: "Una quarantina d’anni dopo uno studioso italiano [Renzo De Felice], intervistando Margherita, rimase colpito nel constatare quanto fosse ancora malata di romanità"(op.cit., pp. 337-338).

“Carducci giacobino”: "Decapitaro, Emmanuel Kant, Oddio,/ Massimiliano Robespierre, il re" ("Versaglia. Nel LXXIX anniversario della Repubblica Francese", sulla "Plebe" di Lodi, 2 novembre 1871). Un tema carico di (storia e) teoria, su cui ricollegandosi al lavoro già di Gramsci in dialogo con Croce, Edoardo Sanguineti (anch’egli poco prima di morire, nel 2007) ha cercato ("Cultura e realtà", Milano, 2010, pp. 111-122) di chiarire con la sua straordinaria e viva intelligenza il "nodo epocale filosofico e politico", proprio per neutralizzare l’“effetto Lucifero” e, finalmente, uscire dall’inferno! Coraggiosamente: ha cercato, ha lottato, ma non è riuscito a venir fuori dal labirinto.

La questione è filologica, certamente - ma non è solo storica: è filosofica, teologica, e antropologica - e bisogna scavare ancora nella direzione indicata da Gramsci (e Marx, e Feuerbach, e Kant: a riguardo, cfr., in particolare, le note su "Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi") . E proseguire nel lavoro di De Felice - e dello stesso Sanguineti. Ricominciando, ovviamente, da "capo" - da Kant e Gramsci, dalla critica dell’ideologia dell’uomo supremo e del superuomo di appendice!

Federico La Sala

- MONARCHIA, NOBILTA’, CONSULTA ARALDICA, E FASCISMO: "Con il regio decreto 11 febbraio 1923, n 325 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 28 febbraio 1923, n 49), l’Ufficio della Consulta Araldica passa alle dipendenze della Presidenza del consiglio [Benito Mussolini, fls].

A luglio 1923 viene inviata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consulta Araldica, ai Prefetti del Regno, circa la Repressione, abusi ed usurpazioni di titoli e distinzioni nobiliari (Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, vol. VIII).

A luglio 1923 viene inviata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consulta Araldica, ai Prefetti del Regno, circa la Repressione, abusi ed usurpazioni di titoli e distinzioni nobiliari (Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, vol. VIII).

Il decreto ministeriale 29 agosto 1923, riconosce il titolo di «Nobile Romano» alla famiglia (Ratti) dell’allora regnante pontefice Pio XI"

Il decreto ministeriale 29 agosto 1923, riconosce il titolo di «Nobile Romano» alla famiglia (Ratti) dell’allora regnante pontefice Pio XI"

(cfr. Pier Felice degli Uberti, L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO NOBILIARE NEL REGNO D’ITALIA E LA SUA “RESIDUALITÀ” NELLA REPUBBLICA ITALIANA, ARAMHG, XVI, 2013, p. 340).

(cfr. Pier Felice degli Uberti, L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO NOBILIARE NEL REGNO D’ITALIA E LA SUA “RESIDUALITÀ” NELLA REPUBBLICA ITALIANA, ARAMHG, XVI, 2013, p. 340).

- La politica nobiliare del Regno d’Italia 1861-1946. Actes du colloque de Rome, 21-23 novembre 1985 (Giorgio Rumi)

- La teologia romana dei secoli XIX e XX.

Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).

- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).

SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:

- Ex - "Impero"...

ISTITUIRE LA GIORNATA DELLA MEMORIA per 500mila Africani uccisi dalla presenza coloniale italiana in LIBIA, ETIOPIA, E SOMALIA. UNA PROPOSTA DELLO STORICO ANGELO DEL BOCA

ISTITUIRE LA GIORNATA DELLA MEMORIA per 500mila Africani uccisi dalla presenza coloniale italiana in LIBIA, ETIOPIA, E SOMALIA. UNA PROPOSTA DELLO STORICO ANGELO DEL BOCA

- A. GRAMSCI, IL RISORGIMENTO ITALIANO (Ebraismo e antisemitismo). Nota su una recensione (1933) di ARNALDO MOMIGLIANO

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- CHIESA CATTOLICA E FASCISMI: "Nessuna protesta pubblica fu invece levata dai pulpiti contro le leggi di Norimberga, promulgate nel settembre 1935, che misero definitivamente al bando gli ebrei dalla vita pubblica, classificandoli come razza inferiore e pericolosa. Se proteste ci furono, furono solo in difesa degli ebrei battezzati. Le Chiese aprirono gli archivi parrocchiali alla verifica degli ascendenti ariani dei propri fedeli (Emilio Gentile, Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi, Feltrinelli 2011).

- CATTOLICESIMO E FASCISMO: "Secondo la posizione ortodossa, l’affermazione di qualsiasi credenza in contrasto con la dottrina della Chiesa rischia di porre il battezzato (e quindi, per quanto riguarda l’Italia, la quasi totalità della popolazione) nella condizione di “eretico”. A tale riguardo è illuminante l’esposizione di Giuseppe De Luca sotto la voce “eresia” nell’Enciclopedia Italiana" [Nota: "P Giuseppe De Luca era un collaboratore del p. Tacchi Venturi per le tematiche religiose dell’Enciclopedia, alla quale contribuì con ben 170 articoli. Scriveva inoltre sulle riviste fasciste di Giuseppe Bottai ed era amico di mons. Giovanni Battista Montini" (cfr. Thomas Dana Lloyd, "Il Tempio assalito: studio della campagna antiesoterica nell’Italia fascista", Politica Romana n. 5, 1998/1999).

HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.

Walter Benjamin, l’inquilino in nero (Massimo Palma, "Alfabeta2", 11 gennaio 3017),

Enzo Traverso, il principio malinconia (Massimo Palma - "Alfabeta2", 24 marzo 1917).

Federico La Sala

L’EUROPA, LA SAGGEZZA STRANIERA, E L’ERRORE DEI GRECI (A. MOMIGLIANO). Nota

Forum

-

> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- IL "DXV" DI DANTE, IL «CINQUECENTO E DIECI E CINQUE, MESSO DI DIO», ANCORA "RINCHIUSO" NELL’IMMAGINARIO DEL "DVX" ("DUCE") COSTANTINIANO.28 marzo 2025, di Federico La Sala

DANTE ALIGHIERI, LA "#MONARCHIA" DEI "#DUESOLI" E IL "DXV", IL «CINQUECENTO E DIECI E CINQUE, MESSO DI DIO», ANCORA "RINCHIUSO" NELL’IMMAGINARIO DEL "#DVX" ("DUCE") DELL’IMPERATORE #COSTANTINO ("IN HOC SIGNO VINCES", "I.H.S. VINCES"):

a) Dantedì (#25marzo 2025). Un’indicazione per uscire dal " #sottosuolo" (#DonDeLillo, "#Underworld", 1997):

«Trasumanar significar per verba / non si porìa; però l’essemplo basti / a cui esperienza grazia serba.» (Par. I, 70-71);

«Trasumanar significar per verba / non si porìa; però l’essemplo basti / a cui esperienza grazia serba.» (Par. I, 70-71);b) Il “messo di Dio” di Gian Luca Potestà *:

"«Io sono uno di quelli che si rinfrancano lo spirito con gli anagrammi. La teologia è un po’ fuori dal mio campo», ci avverte Don Delillo in Americana. Dante è quel che ci vuole per rinfrancare questo spirito! A partire dal Veltro di Inferno I, la Commedia presenta diversi personaggi i cui profili restano racchiusi in enigmi e giochi di parole. Nella sezione finale del Purgatorio - comunemente detta “l’apocalisse di Dante” - la scena è occupata da un gigante violento che, montato su di un carro, se lo porta via (è Filippo il Bello, che deporta la Chiesa romana in Francia). Poco più sotto Dante gli contrappone un erede imperiale indicato solo come «un cinquecento diece e cinque, | messo di Dio» (Purgatorio XXXIII 43-44). Di lui non dice altro. Forse perché, scrivendo dopo la morte di Enrico VII, non sa chi potrà prenderne il posto.

Ma perché lo chiama così? I trattati medievali di grammatica attestano l’abitudine di trasformare termini indicanti numeri nelle corrispettive cifre numeriche romane. In questo caso, “cinquecento diece e cinque” = DXV. E poiché DXV non dà senso, già i primi lettori della Commedia proposero di modificare la successione delle lettere, leggendo DVX (= DUX) al posto di DXV. Ma perché Dante, se vuole evocare un DVX, non scrive semplicemente “cinquecento cinque e diece”? [...] Si presuppone che il lettore conosca il celeberrimo seicentosessantasei, misterioso nome della “bestia” secondo l’Apocalisse. In cifre romane: DCLXVI. Prese in questa sequenza, le lettere non significano nulla. Lungo la tradizione teologica latina si era peraltro trovato un curioso espediente interpretativo. Basta disporle diversamente, e le lettere rivelano il tratto più caratteristico dell’Anticristo, la sua fascinazione abbagliante: DIC LVX (“di’: luce”).

Ora capiamo: Dante civetta con l’Apocalisse di Giovanni e, insieme, con la tradizione che aveva inteso e spiegato il 666 come un anagramma. Nella propria apocalisse, per dare un nome al messia vendicatore prende tre numeri trasformabili in lettere (tre delle sei di Giovanni) e li dispone in sequenza anagrammatica. Al lettore comprendere e risolvere. Pochi versi più sotto, precisa che si tratta di un “enigma forte”. Enigma al quadrato: spetterà infatti alla storia rivelare il vero nome dell’atteso liberatore. Se oggi “la teologia è un po’ fuori dal campo”, talvolta aiuta almeno a “rinfrancare lo spirito”. (cfr. AA. VV., "DANTE, PADRE DEL POPOLO ITALIANO", "Vita e Pensiero", 2025 - n. 1).

- NOTA:

- STORIA, #STORIOGRAFIA, #ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, #LETTERATURA E #FILOLOGIA: L’ITALIA, IL SEDILE, LA SELLA CURULE, LA "X" DI "REX" E "DUX", HENRY W, #LONGFELLOW, E IL "DVX" DEL FASCISMO....

-

> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- DANTE 2021: LE "RES GESTAE" DI AUGUSTO, L’ITALIA, E LE SUE "28 COLONIE".14 dicembre 2021, di Federico La Sala

DANTE 2021: ARCHEOLOGIA, ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA, E STORIOGRAFIA...

A 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI, UN INVITO A RILEGGERE la sua "Monarchia", a cercare di capire meglio le ragioni di "quella Roma onde Cristo è romano" (Purg. XXXII, 102), e rimeditare le "Res Gestae" di Augusto, alla luce dei 2046 anni dalla fondazione di Aosta, avvenuta nel 25 a. C., in coincidenza con il solstizio d’inverno.

AUGUSTO, L’ITALIA, E LE SUE "28 COLONIE":

- Le Res gestae divi Augusti, cioè Le imprese del divino Augusto, o Index rerum gestarum, sono un resoconto redatto dallo stesso imperatore romano Augusto prima della sua morte e riguardante le opere che compì durante la sua lunga carriera politica. Il testo ci è giunto inciso in latino e in traduzione greca sulle pareti del tempio di Augusto e della dea Roma (Monumentum Ancyranum) ad Ancìra (latino Ancyra), l’odierna Ankara in Turchia.

- Indice

- 1 L’originale e le copie sopravvissute

2 Funzione e testo delle Res Gestae

2 Funzione e testo delle Res Gestae

3 Testo latino e traduzione delle Res Gestae dal Monumentum Ancyranum

3 Testo latino e traduzione delle Res Gestae dal Monumentum Ancyranum

[...]

[...]

- Testo latino e traduzione delle Res Gestae dal Monumentum Ancyranum

- Il testo si compone di un’introduzione, 35 paragrafi raggruppabili in 3 sezioni, e un’appendice.

- Pars prima (paragrafi 1 a 14): essa descrive la carriera politica di Augusto, il suo cursus honorum, le cariche, uffici e onori che egli ha ricevuto o dato.

- Pars altera (paragrafi 15 a 24): essa cita le distribuzioni di denaro, i giochi e i monumenti offerti al popolo di Roma.

- Pars tertia (paragrafi 25 a 35): in essa Augusto parla delle sue conquiste militari e della sua azione diplomatica.

- Appendix: scritta in terza persona contrariamente al resto del testo, non fu probabilmente scritta per mano di Augusto. Questa appendice riassume le spese sostenute da Augusto per l’erario, per i monumenti dell’Urbe, per i giochi e per far fronte a diverse calamità naturali. Illuminante l’ultima frase cui si citano le spese sostenute per amici e senatori, caduti tanto in disgrazia da non avere più il censo richiesto per far parte del senato. Tali spese furono innumerabilis, ovvero, non conteggiabili.

- Introduzione

- «Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra[rum] imperio populi Romani subiecit, et impensarum, quas in rem publicam populumque Romanum fecit, incisarum in duabus aheneis pilis, quae su[n]t Romae positae, exemplar sub[i]ectum.»

- «Narrazione delle imprese del divino Augusto attraverso le quali sottomise tutto il mondo al potere del popolo romano, e del denaro che spese per la Repubblica e per il popolo romano, come sta scritto su due pilastri di bronzo a Roma.

- [N 1. «La praescriptio non fu certamente scritta da Augusto, come dimostra l’epiteto divus conferito all’imperatore divinizzato solo dopo la sua morte.»]

- [...]

- «28. Colonias in Africa Sicilia Macedonia utraque Hispania Achai[a] Asia S[y]ria Gallia Narbonensi Pi[si]dia militum deduxi. #Italia autem XXVIII [colo]nias, quae vivo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt, me auctore deductas habet.»

- «28. Fondai colonie di soldati in Africa, in Sicilia, in Macedonia, in entrambe le Spagne, in Acaia, in Asia, in Siria, nella Gallia Narbonense, in Pisidia. L’#Italia poi possiede, fondate per mia volontà, ventotto colonie, che durante la mia vita furono assai prosperose e popolose»

- [N 53. Sull’identificazione delle 28 colonie augustee d’Italia, cfr. M. Lilli, "L’Italia romana delle regiones", 2004. La deduzione coloniale da parte di Augusto appare ragionevolmente certa per Ariminum, Ateste, Augusta Praetoria, Augusta Taurinorum, Bononia, Dertona, Fanum, Luceria, Lucus Feroniae, Minturnae, Parma, Pisae, Puteoli, Suessa, Urbs Salvia, Venafrum].

- [...]

Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:

- Augusto (Roma, 23 settembre 63 a.C. - Nola, 19 agosto14) è Augusto; Costantino (Naissus, 27 febbraio 274 - Nicomedia, 22 maggio 337) è Costantino e la Donazione di Costantino è la donazione di Costantino - in memoria di Lorenzo Valla.

STORIA E STORIOGRAfIA DEL FASCISMO, "UN RINATO SACRO ROMANO IMPERO" (A. GRAMSCI, 1924).

IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.

IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica

Federico La Sala

-

> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE. --- ’’Mario Sironi. Sintesi e grandiosità’’. Al Museo del Novecento di Milano, Mario Sironi in cento opere a 60 anni dalla morte (di E. Stefanelli).3 agosto 2021, di Federico La Sala

Mario Sironi in cento opere a 60 anni dalla morte

Al Museo del Novecento di Milano fino al 27 marzo

di Elisabetta Stefanelli (ANSA, 22 luglio 2021).

MILANO - Ci si perde nelle oltre cento opere di Mario Sironi esposte dal 23 luglio al 27 marzo al Museo del Novecento di Milano ma poi si trova il senso del suo percorso artistico. Per chi ama questo grande artista del secolo scorso, ’’Mario Sironi. Sintesi e grandiosità’’ è una lezione di storia dell’arte che attraversa tutte le forme dei suoi capolavori, dai colori asciutti quasi materici delle periferie, ai ritratti sempre ammantati di dolore, agli studi per gli affreschi monumentali come quello dell’Aula Magna della Sapienza a Roma. E poi le fasi umane ed artistiche che arrivano fino al tardo abbandono a quel male di vivere che lo aveva rincorso per tutta la vita, dandogli il dono di attraversare con una carica umana di straordinaria intensità una stagione di violenza. ’’Affrontare il progetto di una grande mostra su Mario Sironi con l’ambizione di raccontare, con uno sguardo nuovo, il percorso artistico e la vicenda umana che ha determinato le scelte, le relazioni e l’andatura della sua ricerca, è certamente un lavoro complesso’’, dice Anna Maria Montaldo direttrice del Museo del Novecento di Milano e curatrice della mostra insieme ad Elena Pontiggia, presentando la grande retrospettiva che ripercorre l’opera del Maestro a sessant’anni dalla morte avvenuta il 13 agosto del 1961 a Milano. La mostra è in collaborazione con Andrea Sironi-Strausswald (Associazione Mario Sironi, Milano) e Romana Sironi (Archivio Mario Sironi di Romana Sironi, Roma).

L’idea è infatti quella di ricostruire l’intero percorso artistico: dalla giovanile stagione simbolista all’adesione al futurismo; dalla sua originale interpretazione della metafisica nel 1919 al momento classico del Novecento Italiano; dalla crisi espressionista del 1929-30 alla pittura monumentale degli anni Trenta fino al secondo dopoguerra e all’Apocalisse dipinta poco prima della morte. Dal Museo del Novecento la mostra si estende anche nelle sale sironiane del Museo stesso e della Casa Museo Boschi Di Stefano, e si avvale di prestiti dai maggiori musei italiani tra cui la Pinacoteca di Brera, Ca’ Pesaro e la Fondazione Guggenheim di Venezia, il MART di Trento e Rovereto e da collezioni private. Il risultato è unico, e si possono ammirare alcuni capolavori che non comparivano in un’antologica sironiana da quasi mezzo secolo (l’affascinante Pandora, 1921-1922; Paese nella valle, 1928; Case e alberi, 1929; L’abbeverata, 1929-30), e altri completamente inediti.

Ampiamente rappresentato in mostra è il ciclo dei paesaggi urbani, il tema più famoso di Sironi, che acquista intensità dopo il suo arrivo a Milano nel 1919 ed esprime sia la drammaticità della città moderna, sia una volontà potente di costruire, in tutti i sensi. Tra questi ci sono capolavori ben noti come Sintesi di paesaggio urbano, 1921; La cattedrale, 1921; Paesaggio urbano col tram 1925-28, del Museo del Novecento, esposto alla Biennale di Venezia del 1928; la Periferia del 1943. Sironi però è stato anche un grande interprete della figura umana. Ne danno testimonianza qui un nutrito gruppo di opere, tra cui il pierfrancescano Nudo del 1923, prediletto da MargheritaSarfatti; la misteriosa Donna con vaso del 1924; il Pescatore, 1925; La fata della montagna, 1928; la Niobide del 1931, e il doloroso Lazzaro, 1946, dove, per la prima volta nella millenaria iconografia del soggetto, Sironi dipinge un Lazzaro che non risorge, simbolo del crollo di tutte le sue idee, a cominciare dal fascismo in cui aveva creduto.

Ampio spazio è poi dedicato al suo legame con la pittura murale negli anni Trenta, di cui fu teorico e interprete. Presenti, capolavori monumentali quali la luminosa Vittoria alata, il gigantesco studio per l’aula magna della Sapienza di Roma, il visionario Condottiero a cavallo (tutti realizzati nel 1935) e il potente studio preparatorio, lungo quasi sei metri, della Giustizia Corporativa (1937-38).

Lasciata alle spalle la sezione dedicata alla pittura murale, il "viaggio" nell’arte di Sironi volge al termine nelle ultime sale che documentano i drammatici anni finali dell’artista, tormentato anche dalla perdita della figlia Rossana, che si toglie la vita nel 1948 a diciotto anni.

Ad accompagnare la mostra, il catalogo realizzato della Casa Editrice Ilisso. "Mario Sironi. Sintesi e grandiosità" è parte de "La Bella Estate", il palinsesto culturale estivo promosso dal Comune di Milano che, fino al 21 settembre proporrà un ricco calendario di iniziative. (ANSA).

-

> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- Il mito di Roma antica dall’Africa del Petrarca al fascismo (di Sara Benaglia - "Antinomie").13 maggio 2021, di Federico La Sala

Il mito di Roma antica dall’Africa del Petrarca al fascismo

di Sara Benaglia *

Pensando all’arte in Italia, alla sua distinzione tra antica e contemporanea e al ruolo patrimoniale oltre che culturale che essa ha in questo specifico territorio, non possono non essere notate contraddizioni in cui è chiaro che per garantire valore economico ad alcune opere si stia chiudendo un occhio sulla loro implicazione politica nel certificare il subumano.

Per quanto riguarda l’umanesimo, queste incongruenze emergono con chiarezza nell’opera forse maggiore di Francesco Petrarca (1304-1374). E l’interesse, e i dubbi verso l’umanesimo sono qui proposti alla luce di un limite del Post-human di Rosi Braidotti. Come evidenziato da David Lloyd in Under Representation: the Racial Regime of Aesthetics (2018), i termini che si riuniscono intorno al concetto di umano - libertà, autodeterminazione, diritti, proprietà - costituiscono le stesse linee di demarcazione che separano i soggetti umani dagli umani sottomessi. Nel Rinascimento - che potremmo dire iniziato proprio col Petrarca - l’essere universale è l’uomo bianco europeo. Il post-umano con le sue implicazioni scientifiche e tecnologiche è uscito da un desiderio di universalità? Come rispondere a questo quesito rispetto all’identità nera o sinti, per esempio? A chi appartiene l’universale (post-umano)?

Che cosa sono l’umano e il subumano nell’umanesimo petrarchesco? Questa domanda è posta rispetto all’opera che diede a Petrarca la gloria, quella per cui i suoi contemporanei lo premiarono con la corona di lauro in Campidoglio [1] sulle rovine della Roma classica: quest’opera è L’Africa.

La cultura Rinascimentale è strettamente legata alle espansioni geografiche, ma la relazione tra Rinascimento e “scoperte” ( vd. conquiste) ha per “tradizione” connotazioni positive. Nel XIV secolo viene riscoperta la letteratura greca, diffuso il superiore sapere dell’antichità, e avanzano i confini geografici - si pensi alla colonizzazione delle Canarie nel 1312 da parte di Lancelotto Malocello - il che non necessariamente implica una tolleranza di culture altre, anzi, può avere spinto l’italiano[2] rinascimentale a recuperare vecchi miti. È questo il caso de L’Africa, composta da Petrarca tra il 1339 e il 1343 e dedicata al re di Napoli Roberto d’Angiò[3]. Boccaccio (che negli stessi anni componeva De Canaria et insulis reliquis ultra hispaniam noviter repertis), e i circoli del primo umanesimo hanno in grande considerazione quest’opera, composta in lingua latina e appartenente al genere letterario dell’epopea. L’eroe protagonista dell’opera è Publio Cornelio Scipione l’Africano (Roma, 236 a.C. - Liternum, 183 a.C.), il vir vere Romanus che, dopo aver invaso l’Africa in risposta all’invasione dell’“Italia” da parte di Annibale, sconfigge quest’ultimo a Zame (202 a.C.). L’opera è un poema epico ispirato al Somnium Scipionis (54 a.C.) di Cicerone, il brano del De re publica in cui la seconda guerra punica viene narrata tramite l’espediente del sogno. A Scipione Emiliano compare in sogno Scipione l’Africano preannunciandogli glorie future e una morte prematura.

- [Foto] Anonimo, Francesco Petrarca nello studium, affresco murale, ultimo quarto del secolo XIV, Reggia Carrarese, Sala dei Giganti

Il Petrarca decide di narrare la gloria di Scipione l’Africano dopo aver visitato Roma nel 1337, sospinto da uno spirito volto al ritorno delle grandiosità romane antiche. Per molti anni il poeta intrattiene uno scambio epistolare con l’imperatore Carlo IV, per il quale desidera che dia “inizio al rinnovamento del dominio romano sul mondo, cominciando con la liberazione della Terra Santa”[4]. Petrarca è il più celebre continuatore del sistema letterario classico, ed è fiero di questa posizione che egli vede in stretta connessione con un tipo concreto di civiltà. Egli desidera che l’imperatore risieda a Roma e che da lì, da questa componente “naturale” del mondo classico, governi il mondo. Per il poeta l’impero romano è un’idea eterna, la riappropriazione dell’antichità, dei suoi eroi mitici.

Petrarca sognava che L’Africa sarebbe stata riscoperta in futuro [5] e che, riemersa dalle tenebre, avrebbe dato origine a un nuovo rinascimento. Ebbene, il mito di Roma antica riemerge proprio nella propaganda fascista, che si propone come una riedizione delle vecchie glorie romane. E ancora prima di lui è l’inno risorgimentale di Mameli ad aprirsi proprio con l’elmo di Scipio, di cui l’Italia si sarebbe cinta la testa prima della guerra di indipendenza dall’Austria. Il cesarismo petrarchesco di Scipione l’Africano non lascia affatto indifferente né il risorgimento imperialista né il duce Benito Mussolini, che imita l’Imperatore Ottaviano.

Le campagne coloniali sono strumentali per la creazione dell’unità nazionale italiana, e il loro precedente storico è proprio l’Impero Romano. Il recupero di una romanità fittizia è evidente anche nel film di propaganda fascista[6] Scipione l’Africano (1937). Questo colossal di Carmine Gallone rientra tra i tentativi di legittimare una continuità storica tra Roma antica e l’impero fascista, con lo scopo di portare Mussolini sul piano del condottiero latino Scipione. Per fare questo il regime non bada a spese, producendo uno dei fiaschi più clamorosi della storia del cinema[7].

- [Foto] Domenico Ghirlandaio, Decio, Scipione e Cicerone in Apoteosi di san Zanobi e ciclo di uomini illustri (1482-84), Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio a Firenze

L’impero romano è stato un “arsenale di miti” tanto per la nascita del Rinascimento quanto per la scrittura di miti fascisti. È molto poco spesso evidenziata la responsabilità del Rinascimento nel veicolare fantasie virili, mentre dà lustro alla sua committenza, qualificando l’immagine pubblica di uomini (mercanti banchieri, papi e capitani di sventura) che spesso hanno una reputazione improbabile[8]. Il machismo fascista è invece condensato in una retorica dietro a cui è celata la violenza di Stato.

L’Africa del Petrarca nei secoli è stata dimenticata, e dell’autore sono state tramandate soprattutto le poesie in volgare. Ma è proprio questo prolungato silenzio accompagnato dalla “copertura” delle cattiverie rinascimentali con l’ideale di Bellezza, ad aver stimolato in me l’idea che in qualche modo una radice del fascismo italiano possa risiedere proprio nell’intoccabile Rinascimento italiano. Non è forse questa tradizione classica una forma di giustificazione di un confine geografico e umanistico che segna una sorta di primato italico pre-moderno?

Un fattore caratteristico del fascismo eterno è proprio il culto della tradizione - quella, però, che Walter Mignolo (1995) definisce come il processo di ricordare e dimenticare -, poiché la sua cultura sincretistica tollera contraddizioni in nome di una verità primitiva [9], e tale verità potrebbe essere proprio il tentativo secolare di scrivere, di decretare l’esistenza, di un’italianità priva di origine.

E se la storia dell’arte ha condannato artisti come Mario Sironi per la loro relazione con il fascismo, perché i futuristi sono entrati in collezioni museali senza che la collusione politica alterasse valutazioni del loro operato se non marginalmente? Che ruolo ha la bellezza nelle rimozioni di certe parti della Storia? Come ha attecchito la retorica del classicismo nell’arte contemporanea?

[1] La corona d’allora fu offerta a Petrarca sia dalla città di Roma sia dall’Università di Parigi. Petrarca rifiutò il rito medievale offerto dalla seconda e optò per una incoronazione da parte del Senato di Roma e del suo popolo per patriottismo.

[2] Ovviamente si tratta di una generalizzazione geografica, perché non c’è stata nessuna Italia prima del 1861.

[3] Bodo Guthmüller, Il volgarizzamento dell’«Africa» di Fabio Marretti: contributo alla fortuna del Petrarca nel Cinquecento, Lettere Italiane, Vol. 32, No. 1 (GENNAIO-MARZO 1980), pp.43-53. Pubblicato dalla Casa Editrice Leo S. Olschki.

[4] Jiří Špička, Petrarca e l’impero romano, Lettere Italiane, Vol. 62, No. 4 (2010), p. 529. Pubblicato dalla Casa Editrice Leo S. Olschki.

[5] Nel Quattrocento i valori estetico-culturali dati alle opere di Petrarca mutano: il fatto che gli autori antichi fossero considerati irraggiungibili e idealizzati porta a una tendenza verso il purismo linguistico (con Virgilio e Cicerone come modelli esclusivi) e quindi a un allontanamento dall’ammirazione incondizionata delle opere del Petrarca in lingua latina. Per questa ragione opere volgari che il Petrarca stesso considerava di poco valore furono le più apprezzate di questo autore.

[6] Il cinema è “l’arma più efficace” secondo il regime fascista e la creazione della mostra internazionale di Venezia (1932) e la Fondazione di Cinecittà (1937) sono due esempi del rilancio fascista dell’industria filmica italiana

[7] Il film è riportato da The Hollywood Hall of Shame (1984) tra le follie fasciste a fianco del tedesco Kolberg (1945), nonostante gli enormi sforzi promozionali anche del Ministero della Cultura Popolare. Come evidenziato da Giuman e Parodo, fu Luigi Freddi - alla Direzione Generale per la cinematografia - a scegliere di evitare una propaganda troppo diretta del regime, favorendo la produzione di “filmi” quali Squadrone bianco (1936), Luciano Serra Pilota (1938) o L’assedio di Alcazar (1940). In Garrone è chiara l’equivalenza tra Roma dei Cesari e Roma fascista, e a noi la sua insensatezza.

[8] Alexander Lee, Il Rinascimento cattivo. Sesso, avidità, violenza e depravazione nell’età della bellezza, Bompiani, Milano 2013, p. 24.

[9] Umberto Eco, Il fascismo eterno, La nave di Teseo, Milano 2017, pp. 34-35.

* Fonte: Antinomie, 05/05/2021 (ripresa parziale, senza immagini).

-

> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE. -- STORIA E STORIOGRAFIA: USA 1920/USA 2020. First Ladies: Jill Biden, sulle orme di Eleanor Roosevelt (di Rossella Rossini).13 novembre 2020, di Federico La Sala

Jill Biden, il cambio della first ladyship sulle orme di Eleanor

First Ladies. Nel primo anno da first lady Eleanor Roosevelt guadagnava quanto il presidente, spendendo i suoi soldi per cause sociali e l’emancipazione delle donne.

di Rossella Rossini (il manifesto, 13.11.2020)

Complice oltre un secolo di storia di emancipazione delle donne, di cui il suffragio universale, nel 1920 in tutti gli Stati dell’Unione, segnò una tappa importante, la svolta produsse un cambio di rotta nella first ladyship degli Stati uniti e continua a rappresentare un lascito prezioso. La scelta di Jill Biden di non rinunciare alla sua professione di insegnante di lingua e letteratura inglese colloca la nuova prima cittadina sulla strada dell’indipendenza aperta da Eleanor Roosevelt nei dodici anni trascorsi alla Casa Bianca (1933-1945), ma già imboccata come first lady dello Stato di New York, di cui Franklin Delano Roosevelt fu governatore.

Eleanor Roosevelt aveva nutrito dubbi sulla candidatura del marito e aveva accolto con perplessità la vittoria alla convenzione democratica, nel timore che ciò potesse comportare la rinuncia alla sua vita pubblica e alle sue molteplici attività. Invece, avrebbe saputo arricchire il nuovo ruolo di inedite funzioni, cementando l’unione con Franklin come «coppia politica» e divenendo negli anni una first lady a tutto tondo, che condivideva e sosteneva gli obiettivi del consorte e intanto faceva passi da gigante lungo il cammino dell’autonomia.

Leader riconosciuta nel mondo dell’associazionismo, si batteva per la pace, l’eguaglianza e la democrazia; per l’internazionalismo; per i diritti delle donne, degli afroamericani e delle fasce più emarginate della popolazione, destreggiandosi con la stessa maestria sulla scena pubblica e politica degli Stati Uniti e tra i suoi numerosi interessi e mestieri.

Leader riconosciuta nel mondo dell’associazionismo, si batteva per la pace, l’eguaglianza e la democrazia; per l’internazionalismo; per i diritti delle donne, degli afroamericani e delle fasce più emarginate della popolazione, destreggiandosi con la stessa maestria sulla scena pubblica e politica degli Stati Uniti e tra i suoi numerosi interessi e mestieri.Di essi fecero parte l’insegnamento di storia, letteratura e affari pubblici alla Todhunter School di New York, una scuola privata per ragazze di cui era anche comproprietaria e co-direttrice; l’intenso lavoro giornalistico per testate e stazioni radiofoniche, anche commerciali, che portavano la sua voce e il suo pensiero fino negli angoli più remoti del paese; l’attività di imprenditrice, con la fondazione e gestione assieme a due amiche femministe delle Val-Kill Industries, di cui facevano parte una fabbrica di mobili, una fornace per metalli e una tessitura, che insegnavano un mestiere e davano lavoro a giovani non più in grado di mantenersi nei campi impoveriti dalla depressione.

Alla fine del primo anno da first lady della nazione Eleanor guadagnava quanto il presidente, spendendo tutti i suoi introiti per cause sociali e, forse, vedendo la sua lotta per consolidare la propria indipendenza anche economica connessa alla più ampia battaglia per i diritti e l’emancipazione combattuta per tutte le donne.

Alla fine del primo anno da first lady della nazione Eleanor guadagnava quanto il presidente, spendendo tutti i suoi introiti per cause sociali e, forse, vedendo la sua lotta per consolidare la propria indipendenza anche economica connessa alla più ampia battaglia per i diritti e l’emancipazione combattuta per tutte le donne.L’indipendenza non fu solo economica. Dopo l’elezione di Franklin alla guida della nazione, furono quasi 40.000 i chilometri percorsi da Eleanor nei primi mesi del primo dei quattro mandati del marito per diffondere i valori e le politiche del New Deal, avere un resoconto di prima mano dello stato in cui versava il paese sconvolto dalla Grande Depressione e riferirne al presidente, contribuendo attivamente all’adozione delle politiche di relief.

Ma se apparentemente si prestava a svolgere il ruolo di supporting wife, come aveva già fatto in qualità di first lady dello Stato di New York, nel corso di quelle visite e di quei viaggi maturava non solo la Eleanor «occhi e orecchie» del presidente, limitato nei suoi spostamenti dalla poliomielite che lo aveva colpito nel 1921, ma l’attivista e riformatrice, colei che, già conosciuta e riconosciuta come leader politica autonoma e fortemente radicata in quella che oggi si definisce la società civile, rappresentava l’ala più progressista della nuova era, attenta e sensibile alle questioni di giustizia economica e sociale, ai diritti delle donne e dei giovani, delle minoranze e dei lavoratori e impegnata a battersi contro razzismo e discriminazioni.

Ma se apparentemente si prestava a svolgere il ruolo di supporting wife, come aveva già fatto in qualità di first lady dello Stato di New York, nel corso di quelle visite e di quei viaggi maturava non solo la Eleanor «occhi e orecchie» del presidente, limitato nei suoi spostamenti dalla poliomielite che lo aveva colpito nel 1921, ma l’attivista e riformatrice, colei che, già conosciuta e riconosciuta come leader politica autonoma e fortemente radicata in quella che oggi si definisce la società civile, rappresentava l’ala più progressista della nuova era, attenta e sensibile alle questioni di giustizia economica e sociale, ai diritti delle donne e dei giovani, delle minoranze e dei lavoratori e impegnata a battersi contro razzismo e discriminazioni.All’interno della partnership politica con il marito, Eleanor cercò sempre di portare avanti i progetti che le stavano più a cuore: la battaglia per l’adesione degli Stati Uniti alla Corte internazionale di giustizia; l’estensione alle donne dei programmi volti ad aumentare l’occupazione nei lavori pubblici; il progetto di riqualificazione abitativa per le famiglie povere dei minatori della Virginia occidentale; le politiche a favore degli afroamericani; programmi per i giovani, con la creazione della National Youth Administration, a lei dovuta e di cui andava fiera; una legge federale contro i linciaggi.

Oltre 200 disegni sono stati respinti al Congresso per 120 anni dal blocco dei suprematisti bianchi del Sud eletti al Senato, fino al Justice for Victims of Lynching Act of 2019 che rende il linciaggio crimine federale, discusso e approvato all’unanimità il 14 febbraio 2019.

Oltre 200 disegni sono stati respinti al Congresso per 120 anni dal blocco dei suprematisti bianchi del Sud eletti al Senato, fino al Justice for Victims of Lynching Act of 2019 che rende il linciaggio crimine federale, discusso e approvato all’unanimità il 14 febbraio 2019.

A presentarlo come prima firmataria la senatrice democratica Kamala Harris. Dovrebbero mancare pochi passi perché diventi definitivamente legge ed entri nel codice penale.

A presentarlo come prima firmataria la senatrice democratica Kamala Harris. Dovrebbero mancare pochi passi perché diventi definitivamente legge ed entri nel codice penale. -

> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- Sabaudia diventa Città. Conferito dal presidente della Repubblica Mattarella in accoglimento della proposta del Ministro dell’Interno Lamorgese.1 novembre 2020, di Federico La Sala

Sabaudia diventa Città: il Consiglio straordinario per la presa d’atto del titolo

Conferito dal presidente della Repubblica Mattarella in accoglimento della proposta del Ministro dell’Interno Lamorgese. La cerimonia in piazza del Comune

di Redazione (Latina Today, 05 agosto 2020)

“Sabaudia, una comunità che cresce e diventa città”: così si racchiude tutto il senso della cerimonia di oggi, 5 agosto, alle 19 in piazza del Comune con la seduta straordinaria del Consiglio comunale per la presa d’atto del titolo di Città, conferito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in accoglimento della proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Una data storica quella di oggi, e “un’assegnazione importante sotto il profilo istituzionale - commentano dall’Amministrazione - attraverso il quale la massima carica dello Stato riconosce l’importanza storica, architettonica, culturale e artistica di Sabaudia, emblema di un territorio che ha saputo riscattarsi nel tempo, spodestando il contesto malarico e paludoso per iniziare, nei primi anni Trenta, un percorso virtuoso di insediamento demografico e di urbanizzazione, arrivando a definire al contempo un assetto sociale, economico e culturale degno di nota”.

Il Consiglio Comunale verrà aperto dall’Inno d’Italia e l’Inno alla Gioia, eseguiti dalla Banda Musicale del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia diretta dal Maresciallo Pasquale Casertano. A conclusione dell’Assise si terrà invece il cambio del Gonfalone, della Bandiera della Città di Sabaudia e della fascia tricolore del sindaco. Il Gonfalone e la Bandiera utilizzati prima del riconoscimento del titolo di Città, entreranno a far parte dell’archivio storico di Sabaudia e verranno esposti presso il centro di documentazione “A.Mazzoni”.

A seguire, in considerazione dell’alto momento istituzionale e in virtù del senso di comunità che vedrà la città riunita, l’Amministrazione comunale conferirà un riconoscimento simbolico a quanti hanno offerto il proprio contributo e supporto nella gestione del problema che ha coinvolto le scuole del territorio in gran parte dell’anno scolastico 2019/2020. Il momento, all’insegna della coesione e di spiccata solidarietà sarà introdotto da altri due brani eseguiti sempre dalla Banda dell’Artiglieria : Ischia Marcia Brillante del Maestro Michele Lufrano e Otto e mezzo, dall’omonimo film di Federico Fellini, del Maestro Nino Rota.“

Sabaudia, il presidente della Repubblica Mattarella assegna il titolo di Città

Accolta la proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Un titolo che riconosce l’importanza storica, architettonica, culturale e artistica di Sabaudia. Il sindaco: “Siamo orgogliosi”

di Redazione (LatinaToday, 26 giugno 2020)

Sabaudia diventa Città. La notizia diffusa dall’Amministrazione dopo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con apposito decreto, ha conferito il titolo onorifico al Comune pontino, accogliendo la proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

“Un riconoscimento che inorgoglisce e che arriva - quasi inaspettatamente considerato il delicato momento che l’Italia sta vivendo - al termine di un iter procedurale iniziato con la deliberazione di Consiglio comunale (n. 56 del 28 novembre 2019) e proseguito con il parere favorevole della Prefettura di Latina” commentano dall’Amministrazione.

“Con l’assegnazione del titolo di Città è stata ufficialmente riconosciuta l’importanza storica, architettonica, culturale e artistica di Sabaudia, emblema di un territorio che ha saputo riscattarsi nel tempo, spodestando il contesto malarico e paludoso per iniziare, nei primi anni Trenta, un percorso virtuoso di insediamento demografico e di urbanizzazione, arrivando a definire al contempo un assetto sociale, economico e culturale degno di nota.

La relazione del Ministro dell’Interno - proseguono dal Comune - traccia un quadro ben chiaro di tutto ciò, evidenziando non solo la rinomata architettura razionalista, ancora oggi oggetto di studio per studenti e ricercatori, ma anche la sua vocazione turistico-culturale e quel suo essere punto di riferimento per la storia e l’archeologica. Particolare valore è stato dato alla sua essenza ‘green’ e alla sua permanenza all’interno del Parco Nazionale del Circeo, uno dei cinque parchi ‘storici’ italiani, senza dimenticare il rapporto privilegiato con il comparto agricolo e con il mondo del cinema e dello sport. Infine la posizione strategica, il lungomare e i tre bacini lacustri, l’aspetto demografico, il welfare, la cultura e l’attenzione al fenomeno immigratorio, elemento importante per una città accogliente per antonomasia”.

“Il titolo di Città ci inorgoglisce e rende felici perché dà ancora più valore alla nostra Sabaudia, alle sue peculiarità e alle tante bellezze ed eccellenze di cui si fregia. Ma ancor di più, rafforza la nostra visione strategica del territorio, che inizia con la tutela e valorizzazione del passato e che prosegue proiettandosi al futuro, in un continuo percorso di sviluppo che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini, inglobandoli in un rapporto di crescita e reciproco scambio - commenta il sindaco Giada Gervasi - A nome di tutta l’Amministrazione e della comunità che rappresento, vorrei ringraziare il Presidente Mattarella e il Ministro Lamorgese per questo importante riconoscimento conferito, senza tralasciare Sua Eccellenza il Prefetto di Latina Trio, per il sostegno dato alla causa e per la sua instancabile presenza a tutela di un territorio secondo a nessuno. Mi sia consentito un ringraziamento al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Settore Affari Generali e in particolare all’Assessore Gianpiero Macale, che ha fortemente voluto consegnare a Sabaudia il titolo onorifico impegnandosi in prima persona per tutto quanto necessario. Infine, e non per ultimo, rivolgo un pensiero ai miei concittadini, affinché possano tutti, indistintamente, gioire di questo conferimento e festeggiare simbolicamente la nostra Sabaudia che cresce e diventa Città”.“

-

> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- UNA LEZIONE DI ARALDICA. Un approfondimento sullo stemma della città di Aprilia (di don Antonio Pompili).1 novembre 2020, di Federico La Sala

LO STEMMA DELLA CITTA’ DI APRILIA *

Un approfondimento

di don Antonio Pompili, Socio Ordinario dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano

Lo stemma di una città riflette le peculiarità, le tradizioni del suo territorio, della sua storia, rappresentando, attraverso figure e colori scelti per il loro significato simbolico, i valori sui quali la città è stata concepita e nei quali una intera comunità si riconosce, perché assimilatati nel corso delle generazioni e degli eventi che ne hanno caratterizzato il passato. Aprilia, come gli altri comuni di fondazione dell’Agro Pontino è il risultato di un intervento massiccio e invasivo dell’uomo che, attraverso la bonifica tentata per più volte nel corso della storia ma realizzata solo nel secolo passato, ha modificato sostanzialmente un ambiente ostile all’uomo e al suo insediamento, convertendolo alle sue esigenze economiche, politiche e strategiche. Si tratta di uno scenario completamente nuovo rispetto ad origini molto più antiche vantate da moltissimi altri comuni italiani che, nati a partire dal Medioevo, trovarono la base vitale per la genesi dei relativi stemmi civici nelle insegne dei signori che dominavano i loro territori, o in miti legati alla loro fondazione, o ancora negli stilemi architettonici di torri, castelli, abbazie e altri monumenti che ne tratteggiarono i connotati e tutt’oggi ne costituiscono il fascino.

Il processo di composizione delle insegne araldiche di Aprilia è stato fortemente condizionato dall’assenza di una storia civica o di miti fondatori cui appellarsi, prevalendo dunque inevitabilmente l’aspetto politico e ideologico, insieme al nome stesso imposto alla Città, scelto per il suo valore simbolico.

Il processo di composizione delle insegne araldiche di Aprilia è stato fortemente condizionato dall’assenza di una storia civica o di miti fondatori cui appellarsi, prevalendo dunque inevitabilmente l’aspetto politico e ideologico, insieme al nome stesso imposto alla Città, scelto per il suo valore simbolico.Lo stemma della Città di Aprilia si caratterizza come un’arma «parlante», più specificamente diremmo «alludente», in quanto le figure che lo caratterizzano, le 5 rondini che si stagliano su un campo di cielo, richiamano in maniera allusiva il nome stesso della Città, che è legato alla fondazione nel mese di Aprile (del 1936).

Quarta città dell’Agro Pontino bonificato (dopo Littoria, oggi Latina, quindi Sabaudia e Pontinia), il nome che le fu imposto suona come fortemente augurale poiché allude all’«aprirsi» del luogo ad una nuova vita. Presso l’Archivio Centrale dello Stato si trova un documento a firma dell’Architetto Oriolo Frezzotti, autore del piano regolatore di Latina e degli edifici pubblici di Pontinia e anche di alcuni a Sabaudia.

Quarta città dell’Agro Pontino bonificato (dopo Littoria, oggi Latina, quindi Sabaudia e Pontinia), il nome che le fu imposto suona come fortemente augurale poiché allude all’«aprirsi» del luogo ad una nuova vita. Presso l’Archivio Centrale dello Stato si trova un documento a firma dell’Architetto Oriolo Frezzotti, autore del piano regolatore di Latina e degli edifici pubblici di Pontinia e anche di alcuni a Sabaudia.

In una cartella presente nel fondo relativo al Comune di Pontinia si trova un appunto manoscritto dello stesso Frezzotti che descrive l’origine del nome dei centri dell’Agro Pontino. Secondo tale documento la descrizione dell’origine del nome di Aprilia, sulla quale si basa l’iconografia simbolica dello stemma della Città, è da individuarsi - similmente agli altri comuni pontini di nuova fondazione - come aggettivo del sostantivo civitas, per cui Aprilia civitas è «la città dell’Aprile o della Primavera».