Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! Fonti cattoliche a confronto, in chiave dialettico-polemica. Ripreso Giovanni Paolo II, l’ennesimo affondo per il dibattito - di Federico La Sala

AMORE E RESPONSABILITA’

AMORE E RESPONSABILITA’

di Karol Wojtyla - Giovanni Paolo II *

di Karol Wojtyla - Giovanni Paolo II *

L’INDICE DEL LIBRO

I. La persona e la tendenza sessuale

Analisi della parola “godere”

1. La persona soggetto e oggetto dell’azione

2. Primo significato della parola “godere”

3. “Amare” contrapposto a “usare”

4. Secondo significato della parola “godere”

5. Critica dell’utilitarismo

6. Il comandamento dell’amore e la norma personalistica

Interpretazione della tendenza sessuale

7. Istinto o impulso?

8. La tendenza sessuale, proprietà dell’individuo

9. La tendenza sessuale e l’esistenza

10. Interpretazione religiosa

11. Interpretazione rigorista

12. La libido e il neo-malthusianismo

13. Considerazioni finali

II. La persona e l’amore

Analisi generale dell’amore

1. La parola “amore”

2. L’attrazione e la presa di coscienza dei valori

3. Due forme d’amore: la concupiscenza e la benevolenza

4. Il problema della reciprocità

5. Dalla simpatia all’amicizia

6. L’amore sponsale

Analisi psicologica dell’amore

7. La percezione e l’emozione

8. Analisi della sensualità

9. L’affettività e l’amore affettivo

10. Il problema dell’integrazione dell’amore

Analisi morale dell’amore

11. L’esperienza vissuta e la virtù

12. L’affermazione del valore della persona

13. L’appartenenza reciproca delle persone

14. La scelta e la responsabilità

15. L’impegno della libertà

16. Il problema dell’educazione dell’amore

III. La persona e la castità

Riabilitazione della castità

1. La castità e il risentimento

2. La concupiscenza carnale

3. Soggettivismo ed egoismo

4. La struttura del peccato

5. Il vero significato della castità

Metafisica del pudore

6. Il fenomeno del pudore sessuale e la sua interpretazione

7. La legge dell’assorbimento della vergogna da parte dell’amore

8. Il problema dell’impudicizia

Problemi della continenza

9. Il dominio di sé e l’oggettivazione

10. Tenerezza e sensualità

IV. Giustizia verso il Creatore

Il matrimonio

1. La monogamia e l’indissolubilità

2. Il valore dell’istituzione

3. Procreazione, paternità e maternità

4. La continenza periodica, metodo e interpretazione

La vocazione

5. Il concetto di giustizia verso il Creatore

6. 6 La verginità mistica e la verginità fisica

7. Il problema della vocazione

8. La paternità e la maternità

Appendice: La sessuologia e la morale.

Appendice: La sessuologia e la morale.

Sommario complementare

Sommario complementare

1. Introduzione

2. Il sesso

3. La tendenza sessuale

4. Problemi del matrimonio e dei rapporti coniugali

5. Il problema della regolazione delle nascite

6. La psicoterapia sessuale e morale

|

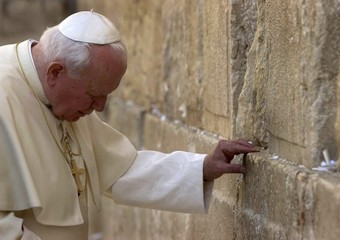

I genitori di Wojtyla e il piccolo Karol |

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)

RIPARARE IL MONDO. LA CRISI EPOCALE DELLA CHIESA ’CATTOLICA’ E LA LEZIONE DI SIGMUND FREUD.

RIPARARE IL MONDO. LA CRISI EPOCALE DELLA CHIESA ’CATTOLICA’ E LA LEZIONE DI SIGMUND FREUD.

Federico La Sala

Forum

-

> Amore e responsabilità --- Al di là del ’cattolicesimo’ socratico-platonico. Una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso17 marzo 2024, di Federico La Sala

USCIRE DALL’#INFERNO DELLA #RIPETIZIONE E DAL #LETARGO DI MILLENNI (Par. XXX, III, 94).

Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...

Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...IL PROGRAMMA DI #DANTEALIGHIERI ALL’ORDINE DEL GIORNO (#25MARZO 2024: #Dantedì).

Riprendere il cammino di "#Ulisse" e portarsi oltre il "Convivio", il #Simposio, di #Platone e del suo "socratico" #amore (#Eros), avido e cupìdo, #figlio nato dalla astuta alleanza (#Metis) dell’#uomo-#Ingegno (gr. #Poros) e della #donna-#Povertà (gr. #Penia). La lezione di Platone appare essere la chiara codificazione di una fenomenologia dello spirito della #tragedia e la sua parola una versione della #Legge del #Figlio di Dio (#Zeus) , #Apollo: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (#Eschilo, #Eumenidi, 657 ss.): : un ’#cattolicesimo’ platonico.

- STORIAELETTERATURA, #FILOLOGIA E #CRITICA: #DIVINACOMMEDIA. Gianfranco #Contini: «[...] L’impressione genuina del postero, incontrandosi in Dante, non è d’imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui» (cfr. "Un’interpretazione di Dante", in Id., G. Contini, "Un’idea di Dante. Saggi danteschi", Torino, Einaudi, 2001, I ed. 1970, pp. 110-11).

ARTE, #ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA E #TEOLOGIA:

- MICHELANGELO BUONARROTI, I PROFETI E LE SIBILLE.

LA "STORICA" #LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E DELLA #NARRAZIONE DELLA #VOLTA DELLA #CAPPELLASISTINA: DUE PROFETI E #DUE SIBILLE "INDICANO" LO #SPAZIOTEMPO DELLA #NASCITA DEL #FIGLIO DI #MARIAEGIUSEPPE. Come mai gli esperti della #GalleriadegliUffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!

-

> Amore e responsabilità --- È morta Wanda Półtawska - Wojtasik, “sorella” di Karol Wojtyła tra orrori e speranze del ’900: medico e psicologa, fu legata a Giovanni Paolo II da profonda amicizia (di Giampaolo Mattei).26 ottobre 2023, di Federico La Sala

È morta Wanda Półtawska, “sorella” di Karol Wojtyła tra orrori e speranze del ’900

Sopravvissuta agli inumani esperimenti nazisti condotti nel lager di Ravensbrück. Medico e psicologo, membro del Pontificio consiglio per la famiglia, della Pontificia Accademia per la Vita e consultore del Pontificio Consiglio della pastorale per gli operatori sanitari, Półtawska fu legata a Giovanni Paolo II da una profonda amicizia intellettuale e spirituale

di Giampaolo Mattei (Vatican News, 25 ottobre 2023)

«Karol Wojtyła è stato - e resta - per me un padre, un fratello e un amico straordinariamente insieme nella stessa persona, ma soprattutto è stato - e resta - una grazia inventata dallo Spirito Santo, una ventata di speranza cristiana tra le tenebre del mondo, e non solo per me». Wanda Półtawska - morta alle 23.30 di ieri, martedì 24 ottobre, e davvero ancora nell’orbita spirituale della memoria liturgica di san Giovanni Paolo ii celebrata domenica - scelse queste parole per dire “sì”, con uno slancio non infiacchito dall’età, alla richiesta de «L’Osservatore Romano» di scrivere una testimonianza nel numero speciale (18 maggio 2020) dedicato ai cento anni dalla nascita del suo «padre, fratello, amico» che la chiamava affettuosamente dusia e cioè sorellina.

Wanda Półtawska - Wojtasik il cognome da nubile - avrebbe compiuto 102 anni (classe 1921, un anno più giovane di Wojtyła) il 2 novembre: per quel “gioco” di coincidenze (che poi coincidenze non sono) giorno della “prima messa” di don Karol nella cripta di san Leonardo al Wawel di Cracovia (era il 1946).

Donna con stile e carattere di roccia, con modi diretti e parole essenziali di fronte a qualsiasi interlocutore. Donna libera, soprattutto. Con una storia personale che la rende oggi quasi una “icona” della travagliata storia del Novecento per la sua Polonia e la stessa Europa. Un travaglio che le cronache di questi giorni confermano tragicamente attuale.

Originaria di Lublino, Wanda ha vissuto esperienze fondanti nei circoli della gioventù cattolica, negli scout, anche nello sport, e ha studiato nel Collegio delle suore orsoline. Per poi rimboccarsi le maniche - un gesto energico che le era proprio, quasi come fosse un “segnale di battaglia” - nella resistenza polacca all’invasione nazista in Polonia avvenuta il 1° settembre 1939.

Arrestata il 17 febbraio 1941 - appena diciannovenne - è stata prima vittima di maltrattamenti nel lugubre carcere della sua Lublino e poi, dal 21 novembre dello stesso anno, ha visto il suo nome trasformato nel numero 7709 nel famigerato lager di Ravensbrück, particolarmente noto per gli inumani esperimenti sulle prigioniere (delle quarantamila donne polacche lì rinchiuse ne sono sopravvissute ottomila).

Wanda-7709 è stata ridotta a cavia. Per la precisione (usando l’ignobile terminologia nazista) a “Kaninchen” - e cioè “coniglio” - per la “clinica della morte” diretta dal “dottor” Kael Gebhard, medico personale di Heinrich Himmler, capo della Gestapo. Per studiare farmaci per i soldati al fronte, alle donne venivano provocate fratture e amputazioni. Ed erano sottoposte a ogni sorta di “sperimentazioni”, quasi sempre mortali.

Vivere «l’inferno», la disumanità - ha poi ripetuto Wanda per tutta la vita dopo essere sopravvissuta «per grazia di Dio e con un motivo, evidentemente» al lager (venne liberata tra aprile e maggio 1945 dall’Armata rossa) - è stato «l’incendio» che l’ha convinta a laurearsi in medicina e in psicologia con specializzazione in psichiatria, studiando anche filosofia. Al cuore di tutto, per lei, c’era la questione della persona umana, della sua dignità. «Chi è l’uomo?» la domanda unica, di fondo, che da donna cristiana si è posta durante e dopo Ravensbrück.

- [Foto] Wanda Półtawska

Finita la guerra, Wanda si è subito trasferita a Cracovia, proprio per provare a cancellare “l’incubo”. Non le era servito a nulla mettere per iscritto le sue memorie (Ho paura dei sogni). No, l’orrore non si cancella. Ma si può trasformare.

Ecco, far convivere la ruvidezza dell’esperienza di Ravensbrück in tenerezza per le persone sofferenti è, forse, la testimonianza più alta della dottoressa Półtawska. Sì, la scelta di non mettersi dalla parte del rancore vendicatore ma della ricostruzione di un popolo partendo dalla sua parte più debole: le persone malate, le persone con disabilità.

Facendolo, poi, con strategie innovative per quel tempo. Tanto da metter su una “pastorale familiare” che prendeva le mosse dal momento della malattia e dalla centralità della persona umana.

Ma non era proprio “sufficiente” per lei la missione di medico e psicologo, seppure davvero “in prima linea” nella Polonia comunista del dopoguerra. Wanda cercava “qualcosa in più”, quella “scintilla della fede” nella storia degli uomini e delle donne così duramente provati da una guerra senza sconti.

A cambiarle - letteralmente - la vita ecco l’incontro con don Karol Wojtyła («Ho capito subito che era un sacerdote santo e gli ho chiesto di essere il mio confessore»). Per un sodalizio spirituale di amicizia durato oltre mezzo secolo, tessuto di comunione, incontri, lettere, preghiera. Un sodalizio vivace spiritualmente e intellettualmente, e non interrotto, anzi rilanciato in modo nuovo, dall’elezione di Wojtyła al Pontificato il 16 ottobre 1978 («perché l’amicizia c’è o non c’è e se c’è resta per sempre»). Un sodalizio, ha confidato Wanda, che neppure la morte ha interrotto perché - dopo essergli stata accanto fino a quel 2 aprile 2005 (leggendogli testi spirituali e letteratura polacca: le passioni del suo amico morente) - convintissima che la fede dà la certezza che le autentiche relazioni umane non si spezzano.

La conoscenza con don Wojtyła è divenuta prima stima e poi amicizia in fraternità a partire da un vero e proprio “esercizio spirituale” quotidiano e dalle questioni più gravi che toccano la vita dell’uomo. A determinare una collaborazione “sul campo” è stata la promulgazione in Polonia, nel 1956, della legge sull’aborto. Wanda non hai mai usato giri di parole: «Nel lager di Ravensbrück ho visto i nazisti usare spregiudicatamente come cavie le donne incinte e anche buttare i neonati nei forni crematori e mi sono ripromessa che, se fossi sopravvissuta, avrei difeso la vita in ogni modo, soprattutto dei bambini, senza eccezioni». Per le sue posizioni, espresse in modo forte, contro l’aborto - radicate proprio nell’esperienza omicida dei lager - non sono mancati forti contrasti.

Ma è stata proprio quella legge a «impressionare» i due amici: «Lui come sacerdote, io come medico iniziammo una collaborazione per un lavoro comune» per contrastarla con i fatti. Ecco la praticità, la consapevolezza di una donna e di un uomo che avevano vissuto sulla loro pelle la guerra. Tanto che il giovane sacerdote aveva messo a disposizione il suo piccolo appartamento come punto di incontro per le coppie. Pastorale familiare senza piani pastorali complessi, dunque. Messa su alla buona, senza strutture, da quella dottoressa tenace e da quel sacerdote «pronto ad ascoltare con capacità rara» che scattavano all’unisono per provare a salvare la vita di un bambino - «fosse anche uno solo» - «salvandone, delicatamente, anche la famiglia».

Già, la famiglia. In Wanda, nel marito Andrzej, filosofo, e nei loro quattro figli «Karol Wojtyła ha trovato una seconda famiglia, quella famiglia che lui aveva perduto giovanissimo: prima la mamma, poi l’amato fratello medico Edmund poi, più tardi, anche il padre. Era rimasto solo negli affetti familiari». Una intimità semplice di vita familiare vissuta in modo particolare, nei periodi estivi, nella Villa pontificia a Castel Gandolfo. «Ho vissuto per tanti anni con una gamba a Cracovia e l’altra gamba a Roma» le sue parole. Sono «le persone a me più care» ebbe a confidare Papa Wojtyła, ricordando in particolare «il primo Natale a Roma». Di «quella famiglia ricordo la discrezione e la levatura culturale» ricorda Arturo Mari, fotografo dell’Osservatore, che ha vissuto in prima persona quella vicinanza.

Senza dubbio per Wanda “il segno” più forte di questa amicizia, «straordinaria perché semplice e semplice perché straordinaria», è il momento della malattia, frontiera dalla vita. Un cancro. Lei ha raccontato così lo stile spirituale, «mistico», scelto da Wojtyła «per provarle tutte» perché guarisse: «L’amicizia non ha mai momenti dolorosi. Nel 1962, quando il vescovo Karol era a Roma per il Concilio Vaticano II io mi sentii male e fu informato con un telegramma da mio marito che ero in ospedale a Cracovia. Su suggerimento di don Andrzej Maria Deskur, diventato cardinale, si rivolse direttamente a padre Pio da Pietrelcina chiedendogli preghiere per me ma senza fare il mio nome. In quel periodo, poi, in Polonia non sapevamo nulla - almeno io - di quel santo frate cappuccino nel sud dell’Italia. Solo a guarigione avvenuta ho saputo che Karol aveva scritto a padre Pio ed ho provato un brivido, che continua ancora oggi, nello scoprirne il contenuto. Per dire la verità la mia guarigione, invece di farmi mettermi in ginocchio per ringraziare Dio, ha provocato in me quasi una ribellione: ero spaventata dalla potenza di Dio e anche dal fatto che dipendiamo totalmente da Lui». Come a dire: cosa vuole ora Dio da me per avermi guarita? Quale missione mi affida?

Un’ampia raccolta di pensieri e lettere con Karol Wojtyła è stata curata da Wanda e pubblicata in Italia con il titolo Diario di una amicizia. La famiglia Półtawski e Karol Wojtyła (edizioni San Paolo).

Nel pieno dell’esperienza del Sinodo, la testimonianza di una donna di oltre cent’anni - sopravvissuta al sanguinoso Novecento e alle ideologie del nazismo e del comunismo - ha un’attualità sconcertante. Assai lontana da soggezioni clericali (ma di cosa può aver “paura” una cavia di Ravensbrück?), ha collaborato da protagonista, con quel “genio femminile” caro al suo amico, alla stesura di testi e documenti di alto livello. In uno stile di reciproco scambio di idee, progetti, visioni. Su questioni centrali, urgenti, come la persona umana, la famiglia, la sessualità. Ci sono anche l’intelligenza e il cuore di Wanda nell’apporto di Wojtyła all’enciclica Humanae vitae di Paolo vi. Con passione convinta Wanda non ha risparmiato energie nel rilanciare, a ogni livello, i contenuti di quell’enciclica, come anima dell’Istituto di teologia per la famiglia co-fondato a Cracovia con Wojtyła che - da sacerdote, vescovo e cardinale arcivescovo - ha sostenuto - non a parole - il ruolo dei laici e delle donne ovviamente.

Dal saggio Amore e responsabilità ai testi di Wojtyła, prima e dopo l’elezione al pontificato, Wanda ha incarnato, anche come docente universitaria, tutta quella «teologia del corpo» che afferma chiaramente come la stessa «trasmissione della vita deve essere un progetto di Dio» da scoprire. E significativamente, nella Curia romana è stata membro del Pontificio consiglio per la famiglia dal 1983, membro della Pontificia accademia per la vita dal 1994, e anche consultore del Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari.

-

> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) --- Un’antropologia cristocentrica, al di là della cosmoteandria: Giovanni Paolo II ha insegnato a non aver paura di dirsi cristiani (di Giovanni Battista Re).20 ottobre 2023, di Federico La Sala

PER UN’ANTROPOLOGIA E UNA TEOLOGIA CRISTIANA, OLTRE LA COSMOTEANDRIA "CATTOLICO-COSTANTINIANA" (NICEA 325-2025) *

Il 16 ottobre di 45 anni fa l’elezione di san Giovanni Paolo II

Ha insegnato a non aver paura di dirsi cristiani

[di Giovanni Battista Re (L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2023

Il 16 ottobre di 45 anni fa, ero sulla terrazza della Segreteria di Stato quando il cardinale Pericle Felici, dopo la fumata bianca, annunciò il nome del nuovo Papa: Karol Wojtyła. Monsignor Agostino Casaroli (divenuto cardinale l’anno dopo), che era lì con noi, commentò: «Che coraggio hanno avuto i cardinali, scegliendo un arcivescovo di un Paese oltre la “cortina di ferro”! Che coraggio!».

Circondammo tutti monsignor Casaroli, facendogli domande, mentre aspettavamo che il nuovo Papa si affacciasse al balcone della basilica Vaticana.

Ci rispose: è una personalità forte e affascinante per le tante sue doti, ma mai avevo pensato all’eventualità che il nuovo Papa potesse venire da oltre la “cortina di ferro”.

A 45 anni di distanza, il lungo pontificato di Giovanni Paolo II colpisce per la vastità e la grandiosità delle opere realizzate, per il grande numero di eventi e di iniziative, per il consenso ottenuto e per ciò che la sua guida spirituale e morale ha rappresentato per oltre un quarto di secolo.

Papa Wojtyła tuttavia ha stupito non solo per quello che ha fatto, ma anche per l’amore che lo animava e il desiderio che aveva di aiutare tutti nella ricerca di Dio e nel far crescere nel mondo il rispetto dei diritti umani, la fraternità e la solidarietà.

San Giovanni Paolo II è stato una personalità fuori dall’ordinario, un Papa che si è inserito nel solco della tradizione della Chiesa con un innegabile timbro di novità, ma anche di piena fedeltà alla dottrina che viene dagli apostoli.

Non possiamo non riconoscere che la Divina Provvidenza gli ha assegnato grandi compiti nella storia mondiale del suo tempo.

- Uomo di Dio

San Giovanni Paolo II è stato innanzi tutto un grande uomo di Dio, animato da una fede incrollabile.

La prima e fondamentale dimensione del suo pontificato è stata quella religiosa. Il movente dell’intero suo pontificato, il centro ispiratore dei suoi pensieri e di tutte le sue iniziative è stato di natura religiosa: tutti gli sforzi del Papa miravano ad avvicinare gli uomini a Dio e a fare rientrare Dio da protagonista in questo mondo. Voleva che in questo nostro mondo vi fosse ancora posto per Dio.

Il vibrante appello pronunciato nella sua prima celebrazione eucaristica in piazza San Pietro: «Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo», esprimeva bene la linea ispiratrice e il programma di tutto il suo pontificato. Quelle parole manifestavano l’ansia apostolica che lo avrebbe spinto sulle strade del mondo, incontro a popoli di ogni cultura e di ogni razza per annunciare a tutti che solo in Dio, che in Cristo si è fatto a noi vicino, l’umanità può trovare la vera salvezza.

Questa verità egli l’ha proclamata con fedeltà e con un coraggio che nemmeno le due pallottole sparategli contro il 13 maggio 1981 riuscirono a indebolire o a scalfire.

La grandezza del suo lungo pontificato sta soprattutto nell’avere risvegliato nel mondo il senso religioso. Nella società secolarizzata del suo tempo, egli ha aiutato i cristiani a liberarsi dai falsi sensi di inferiorità nei confronti della cultura laicista dominante, e a non avere timore ad essere e a dirsi cristiani. Instancabile fu il suo richiamo a ritornare a Dio, rivolto ad una società che in Occidente lo stava dimenticando e che oltre la “cortina di ferro” lo combatteva.

Ha fatto capire che non si possono limitare a questa terra gli orizzonti di noi, uomini e donne. Ha insegnato che la coscienza, «in cui l’uomo si trova solo con Dio e scopre una legge scritta nel cuore» (Gaudium et spes, 16), conferisce un’altissima dignità all’uomo e alla donna ed ha esortato a rinnovare la società facendole ritrovare la forza del messaggio di Cristo (Cfr. Insegnamenti 1986, i, p. 1379).

Giovanni Paolo II ha avuto fiducia nella forza delle istanze spirituali e morali ed è stato un testimone di eccezionale statura anche per la sua limpida coerenza: in lui non esisteva frattura fra ciò che pensava e ciò che diceva; fra ciò in cui credeva e ciò che egli era. In lui vi era piena unità di fede e di vita.

- Difensore dei diritti umani

Oltre che uomo di Dio, Giovanni Paolo II è stato un appassionato difensore dell’uomo, della dignità, dei diritti e della libertà di ogni persona umana. Fu anche questo un tema caratterizzante il suo insegnamento, che ha aiutato molte persone a scoprire il senso etico della vita. Alla radice di questo impegno per l’uomo si staglia una chiara visione della dignità di ogni persona umana, «unica e irrepetibile», come soleva dire. Ogni attentato contro la dignità di qualsiasi essere umano è un’offesa a Dio, nostro Creatore. I diritti umani erano da lui proclamati e difesi come diritti che Dio ha posto nella natura umana. Si schierò sempre in difesa del carattere inviolabile della vita umana, dal primo istante del concepimento fino al naturale tramonto.

L’uomo e la donna erano da lui visti con gli occhi di Dio e amati col cuore di Dio. La sua era un’antropologia cristocentrica: la creatura umana trova il senso della sua vita al di sopra di sé; lo trova in Dio, che in Cristo si è fatto uomo.

- Uomo di preghiera

Lavorando vicino a Giovanni Paolo II, molte erano le cose che colpivano (impressionavano la sua sicurezza, le sue certezze, la capacità di parlare alle folle... la capacità di veder più lontano degli altri), ma ciò che mi ha sempre stupito di più è stata la profonda intensità della sua preghiera. Non si può comprendere Papa Giovanni Paolo II se si prescinde dal suo rapporto con Dio. È stato un grande uomo di preghiera, animato da una forte spiritualità cristocentrica e mariana. Aveva in sé una tensione spirituale e mistica inconfondibile ed è dalla preghiera che fluivano la sua sicurezza, l’assoluta padronanza di sé e la sua serenità in ogni circostanza.

Colpiva come si abbandonava alla preghiera: si notava in lui un totale coinvolgimento, che lo assorbiva come se non avesse avuto problemi e impegni urgenti che lo chiamavano alla vita attiva. Il suo atteggiamento era raccolto e insieme spontaneamente naturale.

Dal modo con cui pregava si avvertiva come l’unione con Dio era per lui respiro dell’anima e umile ascolto della voce di Dio.

Commuovevano la facilità e la prontezza con le quali passava dal contatto umano con la gente al raccoglimento del colloquio intimo con Dio. Aveva una grande capacità di concentrazione. Quando era raccolto in preghiera, quello che accadeva attorno a lui sembrava non toccarlo e non riguardarlo, tanto si immergeva nell’incontro con Dio.

Durante la giornata, il passaggio da un’occupazione all’altra era sempre segnato da una breve preghiera.

Maturava ogni scelta importante nella preghiera. Prima di ogni decisione significativa Giovanni Paolo II vi pregava sopra a lungo, a volte per più giorni. Sembrava che trattasse con Dio i vari problemi.

Nelle scelte di un certo peso non decideva mai subito. Ai suoi interlocutori che gli chiedevano o proponevano qualcosa, rispondeva che desiderava riflettere prima di dare risposta. In realtà, guadagnava tempo per ascoltare qualche parere, ma soprattutto intendeva pregare per ottenere luce dall’alto prima di decidere.

Ricordo un caso, negli anni in cui ero sostituto della Segreteria di Stato, in cui mi sembrò che il Papa fosse già decisamente a favore di una determinata difficile scelta. Gli chiesi pertanto se si potesse procedere a darne comunicazione. La risposta fu: «Aspettiamo, voglio pregare ancora un po’ prima di decidere».

Nelle decisioni il suo primo interesse era di operare davanti a Dio secondo verità, giustizia ed equità, e non se esse fossero popolari o no. Non gli mancò mai il coraggio necessario.

Quando si stava studiando un problema e non si riusciva a trovare una soluzione giusta e adeguata, il Papa concludeva dicendo: «Dobbiamo pregare ancora, perché il Signore ci venga in aiuto». Si affidava alla preghiera per trovare luce sulla strada da seguire.

Punto forte della sua spiritualità è stata la devozione alla Madonna: la dimensione mariana, espressa nel motto “Totus tuus”, ha contrassegnato l’intera sua esistenza. Era un’eredità lasciatagli dalla mamma scomparsa prematuramente, che poi ha approfondito e sviluppato accompagnato dal padre nel cammino di maturazione spirituale. Karol Wojtyła nacque il 18 maggio 1920, alcuni minuti dopo le ore 17, mentre nella chiesa parrocchiale, vicinissima a casa sua, era in corso la funzione mariana del mese di maggio. Appena il piccolo Karol era venuto alla luce, la mamma, sentendo il canto delle litanie lauretane che giungeva dalla chiesa, disse: «Aprite le finestre, perché voglio che le prime voci ed i primi suoni che il mio bambino ascolta siano i canti della Madonna».

Nel periodo in cui andava a lavorare alla cava di pietra e poi alla fabbrica Solvay, Karol Wojtyła lesse il libro di san Luigi Maria Grignion de Montfort Trattato della vera devozione a Maria, che gli era stato dato da un laico, Jan Tyranowski. Questi aveva creato in parrocchia un gruppo di 15 giovani, fra i quali Karol Wojtyła, che si impegnavano a recitare ognuno una decina del rosario al giorno.

Non è senza significato che due settimane dopo la sua elezione alla sede di Pietro, nel pomeriggio della prima domenica per lui libera, sia andato al santuario della Mentorella per pregare la Madonna, ma anche per parlare della preghiera, affermando che considerava suo primo compito come Papa quello di pregare per la Chiesa e per il mondo e desiderava che la preghiera fosse «il primo annuncio del Papa« (Omelia al santuario della Mentorella, «L’Osservatore Romano», 30-31 ottobre 1978).

La messa era per lui la realtà più alta, più importante e più sacra. In un incontro con i sacerdoti nel 1995 disse: «la messa è in modo assoluto il centro della mia vita e di ogni mia giornata». «Celebrare ogni giorno la messa è per me un bisogno del cuore».

Il mondo intero ha seguito gli ultimi giorni di Papa Giovanni Paolo II. Col suo esempio ci ha insegnato che la vita è un dono che va vissuto fino alla fine con fiducia in Dio e accettando con serenità i disagi della malattia. Ci ha indicato come si percorre il cammino verso il mistero che ci attende, quando anche per ciascuno di noi si apriranno le porte dell’eternità. È stato questo il suo ultimo insegnamento: un insegnamento da Papa.

di Giovanni Battista Re

Decano del Collegio cardinalizio

Decano del Collegio cardinalizio

NOTA:

Carlo Wojtyla,

AMORE E RESPONSABILITA’.

AMORE E RESPONSABILITA’.

Morale sessuale e vita interpersonale,

Morale sessuale e vita interpersonale,

Marietti,Casale Monferrato-Torino 1968 (II edizione 1978)

Marietti,Casale Monferrato-Torino 1968 (II edizione 1978)fls

-

> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) --- "Cum vir mulierque veritatem vocantem audiunt" (Giovanni Paolo II, Lettera apostolica per la proclamazione di san Tommaso Moro, 2000)23 giugno 2023, di Federico La Sala

CATTOLICESIMO RIFORMA PROTESTANTE E CHIESA ANGLICANA. STORIA E STORIOGRAFIA: TOMMASO MORO (THOMAS MORE, 1478-1535), ENRICO VIII (1491-1547), ED ELISABETTA D’INGHILTERRA (1533-1603) E SHAKESPEARE (1613). *

- TEATRO E METATEATRO: SHAKESPEARE, "ENRICO VIII" ( "[...] è l’ultimo dramma di [...] Correva l’anno 1613, e The famous history of the life of king Henry the Eight (per citare il titolo originale della tragedia: La famosa storia della vita del re Enrico Ottavo) riscosse un enorme successo di pubblico, a conforto dell’intelligenza degli spettatori, se si presta fede al Prologo che precede la rappresentazione. «Questa volta», spiega l’autore, «non vengo a farvi ridere; abbiamo da presentarvi cose gravi accigliate e tristi per alti travagli: scene di dolore d’una tale maestà e nobiltà da strapparvi dagli occhi fiumi di pianto. Quelli d’animo tenero e pietoso potranno ora, se vogliono, versare una lacrima; la vicenda la merita. Chi ha speso il suo denaro con la viva speranza di veder cose credibili, questa volta vedrà cose vere». [...]".

FILOLOGIA, "COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA" (1964), E MONARCHIA DEI #DUESOLI (DANTE ALIGHIERI):"CUM VIR MULIERQUE VERITATEM VOCANTEM AUDIUNT" (GIOVANNI PAOLO II, 2000). Alcuni appunti sul tema...

A) QUESTIONE ANTROPOLOGICA E #CHARITAS (#LOGOS). NELLA LETTERA APOSTOLICA DEL 31 OTTOBRE DEL 2000, "PER LA PROCLAMAZIONE DI SAN TOMMASO MORO PATRONO DEI GOVERNANTI E DEI POLITICI", PAPA GIOVANNI PAOLO II COSì SCRIVE:

"1. Dalla vita e dal martirio di san Tommaso Moro scaturisce un messaggio che attraversa i secoli e parla agli uomini di tutti i tempi della dignità inalienabile della coscienza, nella quale, come ricorda il Concilio Vaticano II, risiede "il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nella sua intimità" (Gaudium et spes, 16). Quando l’uomo e la donna ascoltano il richiamo della verità [ "Cum vir mulierque veritatem vocantem audiunt"], allora la coscienza orienta con sicurezza i loro atti verso il bene. Proprio per la testimonianza, resa fino all’effusione del sangue, del primato della verità sul potere, san Tommaso Moro è venerato quale esempio imperituro di coerenza morale. E anche al di fuori della Chiesa, specie fra coloro che sono chiamati a guidare le sorti dei popoli, la sua figura viene riconosciuta quale fonte di ispirazione per una politica che si ponga come fine supremo il servizio alla persona umana. [...]".

"1. Dalla vita e dal martirio di san Tommaso Moro scaturisce un messaggio che attraversa i secoli e parla agli uomini di tutti i tempi della dignità inalienabile della coscienza, nella quale, come ricorda il Concilio Vaticano II, risiede "il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nella sua intimità" (Gaudium et spes, 16). Quando l’uomo e la donna ascoltano il richiamo della verità [ "Cum vir mulierque veritatem vocantem audiunt"], allora la coscienza orienta con sicurezza i loro atti verso il bene. Proprio per la testimonianza, resa fino all’effusione del sangue, del primato della verità sul potere, san Tommaso Moro è venerato quale esempio imperituro di coerenza morale. E anche al di fuori della Chiesa, specie fra coloro che sono chiamati a guidare le sorti dei popoli, la sua figura viene riconosciuta quale fonte di ispirazione per una politica che si ponga come fine supremo il servizio alla persona umana. [...]".B) SAN TOMMASO MORO: "[...] Come consigliere e segretario del re, è impegnato contro la Riforma protestante. Contribuisce alla stesura de “La #difesa dei #sette #sacramenti”, opera che valse ad Enrico VIII il titolo di #Defensorfidei. Un’ascesa inarrestabile, fino al culmine: è il primo laico ad essere nominato Gran Cancelliere. Siamo nel 1529. Solo pochi anni dopo, nel 1532, la sua vita cambierà decisamente.

Muoio fedele servo del re ma prima servo di Dio.

La sua vicenda si intreccia con la stessa vita del re Enrico VIII che, deciso a sposare #AnnaBolena, fa dichiarare nullo dall’arcivescovo Thomas Cranmer il suo matrimonio con Caterina d’Aragona, giungendo, in un’escalation di opposizione a Papa #ClementeVII, ad assumere la guida della Chiesa d’Inghilterra. Nel 1534 l’Atto di Supremazia e l’Atto di Successione sanciscono la svolta. Tommaso si era già ritirato dal mondo politico: non poteva approvare e, soprattutto, non vuole rinnegare la fedeltà al Papa. Nel 1534 viene quindi imprigionato nella Torre di Londra ma questo non basta a piegarlo. La sua “linea”, che continua ad essere quella del silenzio, non è però sufficiente a salvargli la vita. Subisce un processo, nel corso del quale pronuncia una famosa apologia sull’indissolubilità del matrimonio, il rispetto del patrimonio giuridico ispirato ai valori cristiani, la libertà della Chiesa di fronte allo Stato. Viene condannato per alto tradimento e decapitato il #6luglio, pochi giorni dopo Giovanni Fisher, di cui era grande amico, condannato per le stesse idee e assieme a lui ricordato dalla Chiesa il #22giugno. (...)"

Muoio fedele servo del re ma prima servo di Dio.

La sua vicenda si intreccia con la stessa vita del re Enrico VIII che, deciso a sposare #AnnaBolena, fa dichiarare nullo dall’arcivescovo Thomas Cranmer il suo matrimonio con Caterina d’Aragona, giungendo, in un’escalation di opposizione a Papa #ClementeVII, ad assumere la guida della Chiesa d’Inghilterra. Nel 1534 l’Atto di Supremazia e l’Atto di Successione sanciscono la svolta. Tommaso si era già ritirato dal mondo politico: non poteva approvare e, soprattutto, non vuole rinnegare la fedeltà al Papa. Nel 1534 viene quindi imprigionato nella Torre di Londra ma questo non basta a piegarlo. La sua “linea”, che continua ad essere quella del silenzio, non è però sufficiente a salvargli la vita. Subisce un processo, nel corso del quale pronuncia una famosa apologia sull’indissolubilità del matrimonio, il rispetto del patrimonio giuridico ispirato ai valori cristiani, la libertà della Chiesa di fronte allo Stato. Viene condannato per alto tradimento e decapitato il #6luglio, pochi giorni dopo Giovanni Fisher, di cui era grande amico, condannato per le stesse idee e assieme a lui ricordato dalla Chiesa il #22giugno. (...)"C) EUROPA, CRISTIANESIMO E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ": IL "CORPO DEL SIGNORE (CORPUS DOMINI)" E L’EUCARISTIA (Eu -#charis -tia"). Due note: A) SACRAMENTALISMO. [...] B) SACRAMENTARISMO).

D) DANTE ALIGHIERI E MERCURINO ARBORIO DI GATTINARA. "Forse, è bene #ricordare, mi sia lecito, la lezione magistrale di Karl Brandi che, a conclusione della sua "lettura" della figura di "Carlo V" (1935), rievoca la figura (con le seguenti testuali parole) del "gran cancelliere Mercurino di Gattinara, il cui ideale imperiale non era stato diverso dal sogno imperiale di Dante; e aveva espresso la fede in un ordinamento del mondo retto dall’Impero e dal Papato, ciascuno nella sua sfera, l’uno e l’altro pienamente e sovranamente responsabili verso l’intera umanità" ( (Einaudi, Torino 2001) ); e, ancora, che Ernst H. #Kantorowicz, nel suo lavoro su "I due corpi del re" (1957), intitola e dedica l’intero ultimo capitolo a "La regalità antropocentrica: Dante" (Einaudi, Torino 2012). ".

-

> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)! --- Un saggio profetico: "Amore e responsabilità", la lezione di Wojtyła (di Antonio Tarallo).24 ottobre 2022, di Federico La Sala

UN SAGGIO PROFETICO

Amore e responsabilità, la lezione di Wojtyła

di Antonio Tarallo (La nuova Bussola quotidiana, 22.10.2022)

- Durante gli anni del corso di etica sessuale a Lublino, Karol Wojtyła scrisse il saggio Amore e responsabilità, coinvolgendo coppie di sposi e fidanzati. Nel testo, il futuro Giovanni Paolo II illustra perché utilitarismo e comandamento dell’amore siano in contrasto. E prende le mosse dal concetto di “persona” per spiegare cosa significhi davvero il dono di sé.

«In Amore e responsabilità ho cercato di dimostrare almeno una cosa. Il pericolo di mescolare due definizioni sullo sfondo del pensiero, delle parole e prima di tutto delle azioni. Il pensiero, la parola e le azioni riguardanti l’amore. (...) L’amore è prima di tutto una realtà interiore, interna alla persona. E contemporaneamente è una realtà interpersonale, da persona a persona, comunitaria. E in ogni dimensione, in questa dimensione interiore come in quella interpersonale o comunitaria, ha una propria particolarità evangelica. Ha ricevuto una certa luce».

Così Karol Wojtyła, in uno scritto rimasto inedito fino al 2016, spiegava il contenuto del suo saggio teologico e filosofico, Amore e responsabilità, scritto durante gli anni del corso di etica sessuale condotto presso l’Università Cattolica di Lublino. In questa istituzione accademica, era stato docente dal 1954 al 1961. Quel professore diventerà Pontefice di Santa Romana Chiesa; sarà proclamato santo nel 2014: la sua memoria liturgica sarà fissata per il 22 ottobre, giorno di inizio del suo pontificato durato ventisette anni. In un così prosperoso e lungo periodo, Giovanni Paolo II, in più occasioni, affronterà con grande attenzione il tema dell’amore sponsale: il fulcro di tutta la sua meditazione su questa tematica è da trovarsi - appunto - in quel saggio scritto negli anni della sua docenza universitaria di Lublino.

Assai curiosa e particolare la genesi dell’opera: l’estate precedente l’inizio del corso, il carismatico professor Wojtyła, approfittando di una gita sui laghi cristallini della Polonia, fa circolare, tra gli amici partecipanti alla gita, una prima bozza delle dispense preparate per il corso. Alla gita partecipano, per la maggior parte, coppie di sposi e fidanzati; chiede a loro di redigere una relazione su ogni capitolo del suo studio. Non è interessato soltanto al loro giudizio critico sui contenuti, ma vuole soprattutto sapere se ciò che ha scritto ha un senso concreto nella loro esperienza di vita. Il tempo speso con i giovani nelle gite in montagna, i corsi di preparazione al matrimonio, le confessioni ascoltate e i dialoghi in amicizia, diventano l’incipit, il materiale su cui basare Amore e responsabilità, libro che - come lo stesso autore scrive - «non costituisce l’esposizione di una dottrina, ma rappresenta prima di tutto il frutto di un continuo confronto tra dottrina e vita». Il segreto del testo è proprio questo: lo studioso Wojtyła si interroga sul tema della sessualità e del corpo, non partendo semplicemente da dati “empirici”, bensì da visioni, riflessioni, interrogativi, concretamente vissuti nell’esistenza di ognuno.

- Lo studio sull’amore dell’allora professor Wojtyła è suddiviso in cinque capitoli: 1. La persona e il desiderio sessuale; 2. La persona e l’amore; 3. La persona e la castità; 4. Giustizia verso il Creatore; 5. Sessuologia e morale. Nell’introduzione alla prima edizione (1960), l’autore descrive il perché abbia voluto cimentarsi in un simile testo, «nato principalmente dalla necessità di porre le norme della morale sessuale cattolica su una base solida, una base il più definitiva possibile, facendo affidamento sulle verità morali più elementari e incontrovertibili e sui valori più fondamentali». Il libro si apre con un’asserzione ben precisa: «L’etica sessuale costituisce il dominio della persona. Non si può capire l’etica se non si è capita la persona, il suo modo di essere, di agire». Compaiono due parole chiave: “persona” e “agire”, termini che troveremo in un altro suo saggio che potrebbe considerarsi complementare ad Amore e responsabilità: ci riferiamo a Persona e Atto, del 1969.

Nel testo, Wojtyła propone una prospettiva nuova all’etica sessuale introducendo, a fondamento di questa, il comandamento dell’amore e la conseguente “norma personalistica”: «Il principio dell’utilitarismo e il comandamento dell’amore si contrappongono, perché alla luce di questo principio il comandamento dell’amore perde di significato. È chiaro che se il comandamento dell’amore e l’amore, suo oggetto, devono conservare il loro significato, è necessario far sì che si fondino su un principio diverso da quello dell’utilitarismo, su un’assiologia e una norma principale diverse, e ciò il principio e la norma personalistici».

Porre l’attenzione sulla “persona” vuol dire che l’amore fra un uomo e una donna non può che rappresentare l’incontro fra due “persone”; considerazione che potrebbe sembrare, a prima lettura, alquanto scontata; eppure non è così. Proprio partendo dal concetto di “persona” è possibile comprendere il dono di sé verso l’altro; il dono della propria persona, appunto, all’altra persona. Scrive Wojtyła: «L’essenza dell’amore si realizza nel modo più profondo nel dono di sé che la persona amante fa alla persona amata. Grazie al suo carattere particolare, l’amore sponsale differisce radicalmente da tutte le altre forme e manifestazioni dell’amore. Ci si può rendere conto di questo quando si comprende in che cosa consista il valore della persona».

L’amore, di conseguenza, per il filosofo-teologo-antropologo Wojtyła può essere solo l’incontro di due libertà in cui ciascuna è responsabile per il bene dell’altro: da ciò, la parola della seconda parte del titolo del testo, “responsabilità”. Solo in questo modo il sesso cessa di essere qualcosa che semplicemente accade, o qualcosa di tollerato per altri fini, e diviene espressione di pienezza in cui uomo e donna cercano insieme il bene personale e comune donandosi reciprocamente l’uno all’altro. Wojtyła si spinge ancora più avanti, parlando - senza indugi - della sessualità di coppia, un tema-tabù che rappresentava, all’epoca, una terra relativamente inesplorata nel mondo cattolico.

Ci sono due domande di fondo che animano il testo. Due domande che sembrano essere scritte nel nostro oggi così “fluido” - per usare il termine coniato dal sociologo e filosofo Zygmunt Bauman - in cui i rapporti sono basati solo sull’aspetto utilitaristico, soprattutto nelle relazioni amorose: «Si può coltivare l’amore? Non è una cosa già fatta, data all’uomo, o più esattamente a due persone, una specie di avventura del cuore? È quel che si pensa spesso, soprattutto tra i giovani». La risposta che darà Karol Wojtyła è inequivocabile e nel nostro tempo presente dovrebbe riecheggiare ancora più forte che mai: «L’amore non è mai una cosa bell’e fatta e semplicemente “offerta” alla donna e all’uomo: deve essere elaborato. Ecco come bisogna vederlo: in certa misura, l’amore non “è” mai, ma “diventa” in ogni istante quel che ne fa l’apporto di ciascuna delle persone e la profondità del loro impegno». E, dietro a questo impegno umano, la Grazia che «è partecipazione nascosta del Creatore invisibile che, amore Lui stesso, ha potere di formare ogni amore».

-

> Amore e responsabilità --- Città del Vaticano, 1990. Date spazio alla psicoanalisi se volete capire che cosa avviene nell’ animo di un ministro di Dio! Non penso che papa Wojtyla, presente al Sinodo, abbia trasalito (di Domenico del Rio).12 agosto 2021, di Federico La Sala

IL SINODO APRE LE PORTE A FREUD

di DOMENICO DEL RIO (la Repubblica/Archivio, 06 ottobre 1990)

CITTA’ DEL VATICANO Date spazio alla psicoanalisi se volete capire che cosa avviene nell’ animo di un ministro di Dio! Aprite i seminari alle scoperte della psicologia del profondo! La raccomandazione è stata lanciata quasi ufficialmente al Sinodo dei vescovi. Non è stata la trovata di qualche padre sinodale americano o mitteleuropeo. La proposta è venuta dal lungo intervento di uno degli esperti di cui si è dotata la Segreteria speciale del Sinodo: padre Timoty J. Costello, un religioso della Congregazione dei Maristi, docente di Teologia negli Stati Uniti. Costello, che ha parlato alla presenza del papa, non ha pronunciato mai la parola psicoanalisi, ma ha usato terminologia ed espressioni equivalenti: moderna psicologia del profondo, livello inconscio, forze inconsce, blocchi occulti...

Una vera e propria lezione di psicoanalisi ai rappresentanti di tutti gli episcopati del mondo. E’ da qualche tempo che la psicoanalisi, dapprima completamente demonizzata, si è aperta qualche varco nella considerazione della Chiesa cattolica. Sulla strada di questi tentativi erano cadute vittime illustri, vescovi e preti, come Mendez Arceo, vescovo messicano di Cuernavaca, Ivan Illich e il più famoso e il più martoriato dal Sant’ Uffizio, Marc Oraison.

Ma è certamente eccezionale che, in una sede così autorevole come il Sinodo e con un intervento così articolato di un esperto della Segreteria, la moderna psicologia del profondo sia stata proposta come un mezzo per scrutare i cuori, come si diceva una volta, dei candidati al sacerdozio. Per una materia ancora in stato di sospetto, Costello ha fatto, evidentemente, le dovute distinzioni. Durante gli ultimi trent’ anni, ha detto, ci sono stati diversi casi di applicazioni indiscriminate di idee e di metodi psicologici alla formazione religiosa, spesso con risultati disastrosi. Non tutte le scuole di pensiero psicologico sono compatibili con la rivelazione cristiana. Scuola compatibile, invece, è l’ Università Gregoriana di Roma, diretta dai gesuiti. Costello l’ ha espressamente menzionata.

Il religioso marista ha cominciato col porsi alcuni interrogativi. Perché, ha detto, alcuni seminaristi e sacerdoti vanno bene e altri si stancano? Perché alcuni si tirano indietro? Perché vi sono fallimenti riguardo al celibato sacerdotale?. Per capire che cosa sta dietro a questi problemi, ha proseguito Costello, sono del parere che la Chiesa possa ricevere aiuto da alcune delle scoperte della moderna psicologia del profondo. Ad esempio, la ricerca intrapresa e pubblicata dal professor Luigi Rulla, gesuita, e dai suoi colleghi dell’ Università Gregoriana, tenta di chiarire il modo in cui i fattori psicologici possono influenzare la risposta di una persona alla Grazia e, tanto più, alla vocazione sacerdotale.

Rulla, che è anche medico e psichiatra, ha pubblicato cinque volumi sulla Antropologia della vocazione cristiana, il primo dei quali intitolato Psicologia del profondo e vocazione, editi in inglese dalla Gregoriana e in italiano dall’ editrice Piemme. La nostra, dice il gesuita, è in realtà una psicoanalisi adattata all’ antropologia cristiana.

Non penso che papa Wojtyla, presente al Sinodo, abbia trasalito. Il cardinale di Cracovia, prima di essere eletto papa, in alcune sue opere, per esempio in Persona e atto, aveva espresso posizioni conciliabili con una psicologia del profondo. E’ dunque sulla scorta dei lavori di padre Rulla e della conciliabilità di papa Wojtyla che Costello ha potuto illustrare perché si debbano mettere in funzione questi mezzi di conoscenza nel momento di decidere se un giovane è adatto o no a intraprendere la via del sacerdozio. E’ possibile, ha spiegato l’ esperto del Sinodo, che una persona fondamentalmente normale desideri e professi a livello conscio determinati ideali religiosi, pur essendo mossa, al tempo stesso, e senza esserne consapevole, da forze inconsce che possono essere opposte a questi stessi ideali. Come una porta girevole, una persona può proferire un sì consapevole e un no nello stesso preciso istante. Ciò lascia la persona in uno stato di dicotomia e di tensione interiore, definito incoerenza vocazionale. E’ letteralmente trascinata in direzioni diverse da due forze contrastanti. I suoi effetti sulla vita vocazionale possono essere drammatici.

Il relatore ha citato una ricerca secondo la quale il 60-80 per cento dei seminaristi sono deboli e vulnerabili sotto il profilo vocazionale. Come affrontare questa situazione? Gli attuali metodi di formazione, ha concluso Costello, non sono efficaci. Mi sembra che i metodi tradizionali della formazione religiosa e del discernimento vocazionale vadano completati, non sostituiti, con approcci che consentano al seminario di raggiungere le sue finalità con maggior efficacia. La chiave sta nella formazione dei formatori, la cui preparazione specifica dà la capacità di aiutare i seminaristi a individuare e a superare i blocchi occulti opposti all’ azione della Grazia di Dio nella loro vita.

In fatto di formazione dei seminaristi, ieri, un vescovo di Papua e Nuova Guinea, Gerard Francis Loft, nel sottolineare l’ urgenza di una maturità emotiva dei candidati al sacerdozio, ha suggerito sane relazioni tra i sacerdoti e le donne e una presenza di personale femminile nei seminari. La capacità di mantenere relazioni con i membri dell’ altro sesso, ha detto, è un dovere, specie in situazioni culturali dove la divisione tra i sessi è stata mantenuta rigidamente e in maniera non cristiana. Dopo tutto, le donne costituiscono più del 50 per cento della Chiesa e in gran parte sono fedeli praticanti. In una società dove le donne sono represse la Chiesa deve essere leader e fonte di ispirazione nel liberare chi è prigioniero. Ma come possiamo fare questo, se i nostri ministri sono tenuti nelle stesse catene e viene loro offerto un programma di formazione che li prepara in maniera malata a questo ruolo?

-

> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! --- Italia: i dati dell’Istat del 2020 sulla natalità, e quella "postilla" di Hannah Arendt sulla «‘lieta novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato per noi’» (di Sergio Belardinelli).2 luglio 2021, di Federico La Sala

FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA. COME NASCONO I BAMBINI...*

- HANNAH ARENDT E IL PROBLEMA DELL’INIZIO, DELLA NASCITA: "Nella grande opera sulla Città di Dio Agostino enuncia, senza però darne spiegazione, ciò che avrebbe potuto divenire il sostegno ontologico di una filosofia della politica autenticamente romana o virgiliana. A suo dire, come sappiamo, Dio creò l’uomo come creatura temporale, homo temporalis; il tempo e l’uomo furono creati insieme, e tale temporalità era confermata dal fatto che ogni uomo deve la sua vita non semplicemente alla moltiplicazione della specie, ma alla nascita, l’ingresso di una creatura nuova che, come qualcosa di completamente nuovo, fa il suo ingresso nel mezzo del continuum temporale del mondo. Lo scopo della creazione dell’uomo fu di rendere possibile un inizio: «Acciocché vi fosse un inizio, fu creato l’uomo, prima del quale non ci fu nessuno», «Initium ... ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit» (Agostino, De civitate Dei, libro XII, cap. 21). La capacità stessa di cominciamento ha le sue radici nella natalità e non certo nella creatività, non in una dote o in un dono, ma nel fatto che gli esseri umani, uomini nuovi, sempre e sempre di nuovo appaiono nel mondo in virtù della nascita" (H. ARENDT, La vita della mente, Bologna 1987, p. 546).

È la nostra nascita il miracolo che salva il mondo

Quella postilla di Hannah Arendt che illumina i dati Istat sulla natalità

di Sergio Belardinelli (il Foglio, 24 apr 2021)

L’Istat ci ha comunicato di recente che, complice anche il Covid, in Italia nel 2020 i morti sono stati 746 mila e i nuovi nati 404 mila. Un dato agghiacciante nel suo significato sociale e culturale che a me, come una sorta di riflesso condizionato, richiama alla mente uno dei brani filosofici più intensi che abbia mai letto: “Il miracolo che salva il mondo, il dominio delle faccende umane dalla sua normale, naturale rovina è in definitiva il fatto della natalità in cui è ontologicamente radicata la facoltà dell’azione. È in altre parole la nascita di nuovi uomini, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana, che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo, che trova forse la sua gloriosa e stringata espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la ‘lieta novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato per noi’”.

Con queste parole Hannah Arendt conclude il capitolo di Vita Activa dedicato all’azione. Si tratta di un brano che cito e commento ormai da quarant’anni, nel quale viene messo a tema un nesso, quello tra la libertà e la natalità, tra la libertà e la vita, col quale, che io sappia, soltanto la Arendt ha avuto l’acutezza e il coraggio di cimentarsi e che, a prima vista, può apparire persino paradossale. La vita infatti, almeno immediatamente, sembra richiamare non tanto la libertà, quanto piuttosto il gigantesco, immutabile ripetersi dei cicli naturali, l’ambito di quelli che il grande biologo Adolf Portmann, autore peraltro assai caro alla Arendt, definirebbe i “rapporti preordinati” - il contrario, quindi, di ciò che in genere intendiamo allorché parliamo di libertà. Quanto poi alla vita specificamente umana, essa, è certo impastata di libertà, ma è anche qualcosa che, a diversi livelli, non dipende da noi, qualcosa di cui, nonostante le tecnologie della riproduzione, non possiamo avere il completo controllo: la riceviamo semplicemente; non scegliamo i nostri genitori, né il luogo dove venire al mondo; dobbiamo fare continuamente i conti con gli altri, con le nostre passioni, i nostri istinti, le nostre inclinazioni, con quel coacervo di natura, ragione, sentimenti, usi e costumi che vanno a costituire appunto il “gran mare” della vita. La vita insomma pone una serie di condizioni e condizionamenti alla libertà che possono renderla persino impossibile. Eppure, rompendo in un certo senso questa grande catena, è proprio la libertà che dà sapore e specificità alla vita umana; solo la libertà impedisce che il mondo si riduca spinozianamente a “sostanza”, a qualcosa di omogeneo, a qualcosa come un continuo fluire; solo la libertà è capace di introdurre nel mondo un elemento di novità, qualcosa di imprevisto.

Pensieri non nuovi, si potrebbe dire. Ma proprio qui si inserisce la fondamentale postilla arendtiana, preziosa per leggere in una chiave forse inusuale ma certo illuminante anche i dati Istat sulla natalità in Italia da cui siamo partiti: è la stessa vita umana, il nostro venire al mondo, la nascita unica e irripetibile di ciascuno di noi, a rappresentare la prima e più immediata forma di novità, il primo scompaginamento, se così si può dire, della routine della vita.

La facoltà dell’azione, dice la Arendt, “è ontologicamente radicata” nel “fatto della natalità”. In entrambe le dimensioni - la libertà e la natalità - ritroviamo non a caso una costitutiva “novità”, un costitutivo essere insieme agli altri (non si nasce, né si agisce da soli), qualcosa che implica l’accettazione della realtà nella quale siamo e insieme fiducia nel futuro. In questo senso ogni bambino che nasce è un segno di speranza nel mondo; è l’irruzione nel mondo di una “novità”, la cui memoria, è il caso di dire, ritroviamo da adulti nell’esercizio della nostra libertà, nella nostra capacità di incominciare qualcosa che senza di noi non incomincerebbe mai.

Novità, pluralità (gli uomini, non l’uomo abitano la terra, ripete spesso Hannah Arendt) e speranza: questo ci schiude direttamente e in modo straordinario il discorso arendtiano sulla libertà radicata nella natalità. Ma indirettamente, specialmente oggi, tale discorso ci schiude molto di più. Ci fa capire, ad esempio, quale tragedia, anche simbolica, si consuma nel momento in cui un paese come l’Italia registra in un anno un saldo passivo tra morti e nuovi nati di 342 mila unità. È un po’ come se il mondo e la nostra libertà perdessero la speranza, ossia ciò che dà loro sapore, ciò che è insieme accettazione della realtà nella quale viviamo e fiducia nel futuro.

È vero, tutto passa. La vita non è altro che un eterno dissolversi nel gigantesco circolo della natura dove, propriamente, non esiste inizio né fine e dove tutte le cose e gli eventi si svolgono in un’immutabile ripetizione: la mors immortalis di cui parlava Lucrezio. Ma la Arendt non accetta questa mestizia, poiché a suo avviso “la nascita e la morte di esseri umani non sono semplici eventi naturali”; avvengono in un mondo dove vivono altri uomini; un mondo che acquista significato grazie alle loro azioni e ai loro discorsi; un mondo che per questo è sempre aperto alla novità.

Con la creazione dell’uomo, dice la Arendt, “il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso, e questo, naturalmente è solo un altro modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l’uomo”. Di nuovo l’inizio, dunque, diciamo pure, la natalità.

È proprio perché, in quanto uomini, siamo initium, nuovi venuti, iniziatori, per virtù di nascita che secondo la Arendt, siamo indotti ad agire. La definizione che più si addice agli uomini non è quella di “mortali”, ma piuttosto quella di “coloro che nascono”. In questo modo, quasi per una sottile ironia della sorte, la categoria della natalità diventa fondamentale proprio nel pensiero di un’allieva (e anche qualcosa di più) di Martin Heidegger, l’inventore dell’essere per la morte. Non che la Arendt ovviamente trascuri che la morte rappresenta l’ineluttabile fine di ogni vita umana, solo che, a suo avviso, gli uomini, anche se debbono morire, non nascono per questo, bensì per incominciare. E siamo di nuovo al passo da cui siamo partiti: “Il miracolo che salva il mondo....”.

*

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. --- "ESSERE E TEMPO" E FILOLOGIA. Note su "Martin Heidegger e Hannah Arendt: la storia della fedeltà all’amore".

DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!

EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva

Federico La Sala

-

> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) -- A cento anni dalla nascita. Giovanni Paolo II. «Totus tuus»: una vita per amore (di Gualtiero Bassetti).).6 maggio 2020, di Federico La Sala

MESSAGGIO EVANGELICO, FILIAZIONE DIVINA E IMITAZIONE DI CRISTO: CRISTO-FARO O CRISTO-FORO?! *

- È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)

A cento anni dalla nascita.

Giovanni Paolo II. «Totus tuus»: una vita per amore

Il suo sguardo fisso in Cristo ci ha insegnato che tutto ciò che è umano ci riguarda, come cristiani e come Chiesa Il suo amore per Maria è un faro vitale, una strada maestra ...

di Gualtiero Bassetti (Avvenire, domenica 3 maggio 2020)

Il 27 ottobre 1986, Giovanni Paolo II - Papa da otto anni, sempre più amato e popolare - animò ad Assisi la Giornata di preghiera interreligiosa per la pace, rimasta nella storia. In quella come in molte altre occasioni, le telecamere di tutto il pianeta lo immortalarono come lo ricordiamo: intimamente, quasi dolorosamente raccolto, in dialogo profondissimo con Dio, la cui volontà non può che essere il bene e la pace di tutti. Pochi furono i testimoni di un altro momento, intenso e dolcissimo, che precedette lo storico incontro.

Il giorno prima, 26 ottobre, il Papa visitò Perugia, oggi mia diocesi. Incontrò tutte le fasce di popolazione, in particolare gli amati giovani. In un saluto a braccio, seppe fondere la bellezza del genio italiano e cristiano - l’arte di una piazza tra le più belle d’Italia - col prorompente entusiasmo dei giovani che lo stavano festeggiando.

«Mi piace stare qui, mi piace molto!», non poté trattenersi dall’esclamare. A Perugia trascorse la notte, in una struttura diocesana fuori porta voluta da un mio predecessore, il vescovo mantovano Giovanni Battista Rosa. Chi salutò il Papa al mattino, alla partenza, ricorda il suo sguardo limpido affacciarsi dalla terrazza sulla valle assisana, dove stava recandosi. Avvolse in una lunga occhiata sia la bellezza quasi mistica di quel panorama, sia la pace che ne emanava, chiedendo forse a Dio, col Salmo 19, di tradurla in tutte le lingue del mondo. Ma solo una fu la testimone del suo ultimo sguardo: la Vergine Maria, raffigurata, in una semplice statua, su una colonna al centro della terrazza.

Totus tuus. La dedica a Maria nel motto apostolico di Karol Wojtyla è tratta da una frase di san Luigi Maria Grignion de Montfort: «Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt».

Totus tuus. La dedica a Maria nel motto apostolico di Karol Wojtyla è tratta da una frase di san Luigi Maria Grignion de Montfort: «Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt».Non è, come chiarì lo stesso pontefice, una semplice formula di devozione: si radica nel mistero della Santissima Trinità. Alla potenza teologica unisce una vigorosa efficacia. San Giovanni Paolo II era uomo di pensiero quanto di azione; era abituato così, sia dalla sua storia personale, sia da quella del suo popolo. Un’assonanza, una comune origine scritturale, si coglie nella mia cattedrale in un gonfalone votivo di scuola peruginesca, realizzato nella pestilenza del 1526 - una delle tante che sconvolsero la città e l’Europa. In un cartiglio, il popolo, ai piedi dei santi e della Vergine, grida: “Salus nostra in manu tua est, et nos et terra nostra tui sumus”.

Altri approfondiranno le concordanze storico- artistiche: ci sono, a Dio piacendo, inediti filoni di bellezza di cui trovare origini e parentele, per scoprire, una volta di più, quanti canali uniscano l’umanità. A me interessa sottolineare l’efficacia della preghiera, quando davvero affida tutto l’essere. Siamo tuoi. La preghiera è universalità, coralità, unione fraterna, come ricorda papa Francesco; e pure intimità, sponsalità, unione mistica, come il Totus tuus di Wojtyla, che comunque, sulle labbra di un papa, sigilla l’offerta dell’intera umanità. Maria è via privilegiata al Cristo, di cui fu figlia e madre, come dice Dante con poesia incomparabile.

Altri approfondiranno le concordanze storico- artistiche: ci sono, a Dio piacendo, inediti filoni di bellezza di cui trovare origini e parentele, per scoprire, una volta di più, quanti canali uniscano l’umanità. A me interessa sottolineare l’efficacia della preghiera, quando davvero affida tutto l’essere. Siamo tuoi. La preghiera è universalità, coralità, unione fraterna, come ricorda papa Francesco; e pure intimità, sponsalità, unione mistica, come il Totus tuus di Wojtyla, che comunque, sulle labbra di un papa, sigilla l’offerta dell’intera umanità. Maria è via privilegiata al Cristo, di cui fu figlia e madre, come dice Dante con poesia incomparabile.Madre di Gesù, madre di tutti, dalle nozze di Cana all’affidamento a Giovanni, ai piedi della Croce. Cristo è veramente risorto! E ci attende come attese Maria, con le sorprese della gioia. In questi giorni difficili, ho rinnovato, sia come supplica sia come ringraziamento, l’affidamento della città e del mondo alla Vergine Maria: le parole accorate che il popolo ha reiterato nei secoli. Tutto ciò che è umano ci riguarda, come cristiani e come Chiesa. È una delle eredità di san Giovanni Paolo II, forse la più significativa. Raccogliere e offrire a Dio, nella preghiera e nell’azione, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce del mondo; gli aneliti alla pace, alla sicurezza, alla liberazione dai mali dell’anima e del corpo. Portare briciole di umanità dove dominano ancora barbarie, sopruso e ingiustizia, egoismo e indifferenza.

Annunciare amore in nome di Cristo, come faceva san Giovanni Paolo II, significa portare Cristo stesso.

Annunciare amore in nome di Cristo, come faceva san Giovanni Paolo II, significa portare Cristo stesso.

*- Una nota

MESSAGGIO EVANGELICO, FILIAZIONE DIVINA E IMITAZIONE DI CRISTO: CRISTO-FARO O CRISTO-FORO?!

- UN CAMBIAMENTO DI ROTTA FONDAMENTALE, UNA METANOIA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA URGENTE, PER QUANTI PRETENDONO DI ESSERE "PORTATORI DI CRISTO" DA UNA RIVA ALL’ALTRA DEL FIUME DEL TEMPO... *

Caro don Santino Bove Balestra

Vista la tensione e la passione personali che animano la sua Lettera "a san Cristofaro al tempo del Coronavirus" e, al contempo,sollecitato dalle sue stesse associazioni collegate a questa figura di gigante buono («Ti hanno fatto - forse un po’ abusivamente - diventare il patrono degli automobilisti (dopo essere stato più propriamente il protettore dei facchini) : oggi dovresti ispirare chi dall’automobile passa alla bicicletta, al treno o all’uso dei propri piedi!»), il discorso fatto appare essere una forma implicita di autocritica "istituzionale" (cioè, da parte dell’intera Istituzione Chiesa paolina-costantiniana) della propria capacità di "portare Cristo" in giro, di qua e di là, avanti e indietro - e, della totale e più generale cecità antropologica e pedagogica, nei confronti del "Bambino" (che ognuno e ognuna di noi, tutti e tutte, è) !

SE, OGGI, AL TEMPO DEL CORONAVIRUS, VALE l’esortazione “Restiamo tutti a casa!”, altrettanto sicuramente, domani, vale la consapevolezza che “Nulla sarà più come prima!” e, ancor di più, se vogliamo veramente cambiare rotta, che la “conversione eco-logica” (la ristrutturazione della nostra stessa "casa"!) è già "oggi necessaria", ora e subito! Non c’è alcun tempo da perdere.

Portar-si il "bambino" sulle proprie spalle, «suprema fatica e suprema gioia», è impresa ancora tutta da tentare - e non ha nulla a che fare con il "sacrificio" e con la "messa in croce" di alcun "Bambino"! O no?! (Federico La Sala)

***

ARCHEOLOGIA E ARCHITETTURA. NOTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA “CASA” *

Caro don Santino Bove Balestra

SICCOME LA SUA SOLLECITAZIONE A RIFLETTERE SULLA FIGURA di “san Cristofaro al tempo del Coronavirus” appare essere carica di molte implicazioni e degna di grande attenzione per la nostra e generale “salute”, credo che sia opportuno non lasciar cadere l’occasione e La sollecito a meditare anche sulla differenza di significato che corre tra la parola “Cristo-foro” e la parola “Cristo-faro” (una variazione “parlata”, più che un refuso) : in gioco c’è la comprensione stessa di cosa significa “portare Cristo” e come “seguire Cristo”!

Cristoforo è “Cristo-foro”, perché porta sulle spalle il Bambino, la “luce del mondo”(Gv. 8,12) e non va più in giro a spegnere “luci” o “fari”, e a “mettere in croce” bambini, uomini, donne: egli stesso (da Cristoforo) è diventato un “Cristo-faro”: «Non è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”[...]?»(Gv.10,34). Non è forse questa la “conversione eco-logica” da farsi: diventare “fari”?!

Cristoforo è “Cristo-foro”, perché porta sulle spalle il Bambino, la “luce del mondo”(Gv. 8,12) e non va più in giro a spegnere “luci” o “fari”, e a “mettere in croce” bambini, uomini, donne: egli stesso (da Cristoforo) è diventato un “Cristo-faro”: «Non è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”[...]?»(Gv.10,34). Non è forse questa la “conversione eco-logica” da farsi: diventare “fari”?!

E come è possibile questa ristrutturazione della “casa” di tutti gli esseri umani, se continuiamo a negare anche al “cristoforico” Giuseppe la sua stessa “paternità” (cfr., mi sia consentito, “DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE...). Di quale “casa” e di quale “chiesa” si sta parlando?! Boh?! O no?!

E come è possibile questa ristrutturazione della “casa” di tutti gli esseri umani, se continuiamo a negare anche al “cristoforico” Giuseppe la sua stessa “paternità” (cfr., mi sia consentito, “DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE...). Di quale “casa” e di quale “chiesa” si sta parlando?! Boh?! O no?! -

> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) --- "De domo David" ("ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph de domo David"). Un convegno e un libro. .15 novembre 2019, di Federico La Sala

"GIUSEPPE": "DE DOMO DAVID". Un convegno e un libro ... *

- Melchisedech, i tre anelli, e... la buona-notizia

- "GIUSEPPE", L’ANELLO DI CONGIUNZIONE DEI "TRE" MONOTEISMI. Un importante studio di Massimo Campanini sul patriarca d’Israele e sul profeta del Corano. A quando la ri-considerazione e il riconoscimento da parte della Chiesa cattolica dell’altro Giuseppe, quello ev-angelico?! Freud e Pirandello aspettano ancora

De Domo David e l’edizione di Nardò, dalla Congregazione degli Oblati di San Giuseppe

di padre Alberto Santiago (Fondazione "Terra d’Otranto", 12/11/2019)

Buona serata a voi tutti: saluto cordialmente mons. Filograna, vescovo di Nardò, il Rettore della Confraternita di San Giuseppe Patriarca monsignor Santantonio, le Autorità presenti, il Priore della Confraternita Mino De Benedittis, i sodali e tutti i convenuti.

Porto il saluto della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe fondata da san Giuseppe Marello nel 1870, e di tutto l’ambito giuseppino, che si compone anche della Congregazione di S.Giuseppe fondata da s.Leonardo Murialdo, e vari Istituti femminili, tutti informati ed entusiasti dell’iniziativa che si celebra nella diocesi di Nardò-Gallipoli.

Vengo inoltre come portavoce del Centro Studi del “Movimento Giuseppino” di Roma, che promuove l’interazione tra i devoti di san Giuseppe, per favorire e valorizzare la conoscenza della sua missione nel piano dell’Incarnazione, e animare la vita ecclesiale con la pratica delle virtù evangeliche tipiche di san Giuseppe.

Il sito del «Movimento Giuseppino» si propone di raccogliere e presentare con organicità di contenuti costantemente aggiornati, le informazioni riguardanti san Giuseppe in ogni suo aspetto, provenienti dai vari Centri nazionali e internazionali di studi. Il sito è aperto a ogni forma di confronto e collaborazione da parte di quanti volessero segnalare integrazioni, inesattezze e lacune, ma soprattutto ampliare l’orizzonte delle conoscenze. Sarà senz’altro disponibile a segnalare questa iniziativa di oggi nelle prossime settimane.

Vi trasmetto un fervido augurio poi da parte di p. Tarcisio Stramare, teologo e biblista, la cui opera di approfondimento negli studi teologici su san Giuseppe, e sui relativi documenti pontifici, ha diffuso la conoscenza e la devozione al Custode del Redentore. E’il titolo scelto da papa Giovanni Paolo II per riassumere il ruolo di san Giuseppe nel mistero dell’incarnazione, e risale però a un’antica concezione teologica che può aver ispirato lo scultore dell’angelo sull’altare maggiore di questa chiesa di Nardò: un angelo, appunto, “custode”, come una presenza che protegge dal male e da ogni pericolo. Quale miglior correlazione con la figura di san Giuseppe che porta in salvo il Figlio dalle insidie di Erode? La statua collocata nella parte più alta di questo bellissimo altare rispecchia l’atteggiamento di Giuseppe nei confronti di Gesù, chiamato ad assicurare la sua sopravvivenza e la sua crescita.

La giornata di oggi è punto di arrivo di un progetto, ideato per celebrare i quattrocento anni di vita della Confraternita di San Giuseppe Patriarca a Nardò, di ricerca e di approfondimento sul patrimonio artistico della chiesa, e sulle forme di devozione al santo.

Promosso con il patrocinio della Diocesi di Nardò-Gallipoli, della Fondazione Terra d’Otranto e della Confraternita, il libro che accompagna questo convegno richiama l’attenzione per il suo titolo, lungo come negli incunaboli di una volta: De domo David. La Confraternita di San Giuseppe Patriarca e la sua chiesa a Nardò. Studi e ricerche a quattro secoli dalla fondazione (1619-2019).

Ma sono soprattutto le prime parole a destare la curiosità del lettore: perché De domo David?

Questa espressione ricorre nella liturgia, e si legge nel vangelo di Luca ai versetti 26-27 del primo capitolo: “... missus est angelus Gabriel ... ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph de domo David ...” Possiamo ricordare anche la novena di Natale: “Ecce veniet Deus, et homo de domo David sedere in throno ...”.

Certamente da questi antecedenti deriva il motto della Confraternita di San Giuseppe Patriarca: De domo David, e quindi il titolo del libro, che si legge anche sulla convessa facciata della chiesa.

L’obiettivo di un libro ampiamente illustrato, come questo, è appunto che il lettore possa in qualche misura entrare in relazione con le opere, in modo che ogni immagine sia come uno specchio capace di coinvolgere lo spettatore. E che l’arte diventi una esperienza del mondo che modifica radicalmente chi la fa, ampliando la comprensione che il soggetto ha di sé e della realtà che lo circonda.

Concepito come libro di pregio, fuori commercio e con una tiratura di poche centinaia di copie, il volume curato da Marcello Gaballo e Stefania Colafranceschi è risultato un lavoro di altissima qualità sia per la strutturazione dei materiali, sia per la quantità di illustrazioni (quasi 800) in eccellente risoluzione.

Grazie alla collaborazione spontanea di studiosi in varie città d’Italia e delle diocesi del Salento, si è potuto realizzare un percorso ricco e qualificato, sorprendente per varietà di contributi; vi sono articoli di taglio dottrinale, storico e artistico, e molti contributi da Confraternite, Oratori, Associazioni legate a san Giuseppe. L’elaborato che ne è conseguito si rivela dunque molto rappresentativo.

Non potevamo immaginare questo lungo cammino attraverso il tempo - poiché gli articoli spaziano tra IV e XIX secolo -, come pure le conoscenze emerse sul patrimonio artistico di questa chiesa e i suoi significati.

Ringrazio tutti i collaboratori che hanno messo a frutto le loro competenze e lo spirito di ricerca, dando un apporto importante sul piano culturale nelle sue varie forme, ma anche considerevole per la conoscenza della figura di s. Giuseppe, solo apparentemente secondaria e silenziosa.

Esprimo l’apprezzamento inoltre per la disponibilità della Biblioteca Casanatense di Roma e il Museo Pitrè di Palermo, che hanno fornito materiale di particolare interesse; la Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo per le riproduzioni degli arazzi cinquecenteschi, la Pinacoteca di Brera, la Galleria Nazionale di Parma e tutti i numerosi prestatori delle immagini pubblicate.

Principalmente ringrazio la Confraternita, all’origine di questo ambizioso progetto, e la Fondazione Terra d’Otranto che l’ha sostenuto e realizzato.

Rivolgo i saluti più cordiali agli autori qui presenti: Giovanni Boraccesi -che ha preso in esame gli argenti pugliesi raffiguranti san Giuseppe-, Marino Caringella -che illustra esempi di iconografie giuseppine-, Stefano Cortese -che documenta le antiche pitture parietali nel Salento-, Giuseppe Fai -che tratta la devozione del santo nella sua città di Parabita-, Antonio Faita -che presenta le opere statuarie dei celebri Verzella-, Antonio Solmona -che pone in evidenza alcune iconografie presenti a Galatone- e Stefano Tanisi -che esamina i dipinti nelle diocesi di Otranto e Ugento-, unitamente agli altri collaboratori.

Altri autori, come da programma, esporranno personalmente i propri contributi.

Il lavoro compiuto in questa ricorrenza, che ha fatto scoprire a tutta l’Italia la storia e l’arte di questa chiesa e di questa confraternita, di questa diocesi e della Puglia, è importante per ideare e costruire nuovi traguardi; è augurabile che parte di questo libro sia condiviso nel futuro Simposio internazionale di studi su san Giuseppe, che si terrà tra due anni in Guatemala. E’ una mèta possibile, sulla base delle svariate testimonianze acquisite, e dell’esperienza maturata in itinere.

Le stesse intenzioni mi vengono riferite per una ulteriore presentazione di questo libro a Roma, nella prestigiosa sede dell’antichissima e prestigiosa Biblioteca Casanatense, che come vedrete ha contribuito a realizzarlo mettendo a disposizione centinaia di incisioni e miniature dei secoli XV - XVIII, omaggiando questa chiesa e questa Diocesi.

E centinaia sono anche le rare riproduzioni di canivet di Lo Cicero e santini di Damato, alcuni tra i più importanti collezionisti italiani, che hanno messo a disposizione per la prima volta tante preziosità, accrescendo il prestigio del lavoro editoriale che questa sera presentiamo.

Con questo auspicio invito a far tesoro delle oltre seicento pagine del volume, tutte a colori e in pregevole edizione, e a proiettarsi nel futuro prossimo, in unità di intenti con il mondo giuseppino, che ancora una volta ringrazia per la particolare attenzione che questo lembo d’Italia ha voluto dedicare al santo di cui porta il nome.

Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:

FESTA DI SAN GIUSEPPE E DEL PAPA’ - NON DEL PAPA!!! BASTA CON LA "MALA EDUCACION" E CON LA "MALA FEDE"!!! RESTITUIRE A GIUSEPPE L’ANELLO DEL "PESCATORE" E GIUSEPPE A MARIA E ALLA SUA FAMIGLIA - UMANA E DIVINA!!! LA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE INVESTE L’ AVVENIRE DELL’INTERA UMANITA’, NON QUELLO DEI VESCOVI DELLA CHIESA "CATTOLICA"

UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.

Federico La Sala

-

> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) --- «Perché o casti o superficiali?». La sessualità spiegata ai ragazzi. Percorso formativo dell’Azione Cattolica (di Luciano Moia).15 novembre 2019, di Federico La Sala

AMORE E RESPONSABILITA’. UN CORAGGIOSO PASSO ..... *

Il percorso.

«Perché o casti o superficiali?». La sessualità spiegata ai ragazzi

Da oggi a domenica percorso formativo dell’Azione Cattolica. Teologi, biblisti, psicologi, sessuologi e formatori a confronto su affettività e dintorni con duecento giovani

di Luciano Moia (Avvenire, venerdì 15 novembre 2019)

- L’Italia è tra gli ultimi Paesi in Europa per numero di matrimoni (3,2 ogni mille abitanti). In testa (dati Eurostat) Lituania (7,5) e Romania (7,3)