Inviare un messaggio

In risposta a:

L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima" - di Federico La Sala

L’oscurità del suo nome, la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità. (...)

In risposta a:

> L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. ---- Il senso dell’italica sapienza (di Michele Ciliberto)

Filosofia

Il senso dell’italica sapienza

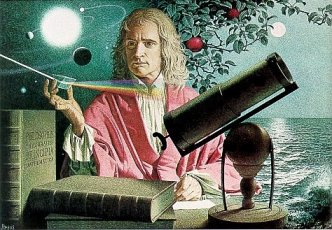

Giambattista Vico. Ristampata un’opera molto complessa, nella quale il filosofo elabora definitivamente due concetti centrali nel suo pensiero: quello di forza e quello di azione

di Michele Ciliberto (Il Sole-24 Ore, 28.12.2020)

- De antiquissima Italorum sapientia con le Risposte al «Giornale de’ letterati d’Italia» Giambattista Vico Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, pagg. LVI-216, e. 38.

Sono molti, negli ultimi decenni, gli studi e le ricerche sulla figura e sull’opera di Giambattista Vico grazie, in primo luogo, al Lessico Intellettuale Europeo, specialmente nel periodo in cui fu diretto da Tullio Gregory, e al Centro di studi vichiani. È stata ora pubblicata una delle opere più complesse di Vico, il De antiquissima Italorum sapientia, ad opera di Vincenzo Placella, che aggiunge, opportunamente, al testo vichiano la trascrizione critica degli articoli del «Giornale de’ letterati d’Italia» in cui le posizioni del filosofo erano state contestate e le risposte con le quali il «Signor Giambattista Vico» replica alle «oppositioni» fatte «contra il primo libro De antiquissima italorum sapientia» con due specifiche «risposte», entrambe assai importanti.

Il De antiquissima esce nel 1710. Esso, come è noto, avrebbe dovuto essere costituito da tre parti: una sulla metafisica, una sulla fisica, una sulla morale. Uscì soltanto il primo libro, il Liber metaphysicus, che ha avuto notevole fortuna nella critica vichiana - da Croce a Nicolini, da Pagliaro a Badaloni, da Paolo Rossi a Battistini (per limitarsi ai «classici»).

Antica filosofia italica

È interessante a rileggerla, ancora oggi, la tesi di Badaloni secondo cui, nel De antiquissima, il richiamo all’antica filosofia italica ha «carattere di finzione»: si tratterebbe «di una specie di gergo, entro cui la cultura napoletana capiva perfettamente le allusioni ed i colpi polemici, che in Vico del resto, sono del tutto scoperti». Dal punto di vista filosofico l’importanza del De antiquissima non sarebbe dunque nel richiamo all’antica filosofia italica, ma nella definitiva elaborazione di due concetti diventati centrali per Vico: il concetto di forza che traduce in termini fisici il concetto di spiritus; il concetto di azione, «quale risposta umana al richiamo che la forza in quanto conatus esercita sull’uomo».

Paolo Rossi ha utilizzato il De antiquissima, le due Risposte e l’Autobiografia per delineare «il ritratto di uno zenonista da giovane», sottolineando, con grande originalità, come Vico abbia avuto «una qualche conoscenza dello Zenonismo storico», delle cui posizioni dà anche conto, ma usandole in modo vario e libero nell’ambito della sua riflessione.

Sia Badaloni che Rossi sono stati tra i più insigni studiosi di Vico nella seconda metà del Novecento, e perciò si sono citati: per sottolineare l’incidenza e l’importanza del De antiquissima nella critica degli ultimi decenni. In effetti si tratta di un testo straordinario per la ricchezza di motivi che esibisce: la concezione di un’antica sapienza italica; la critica, fondamentale, del cogito e dei limiti di Cartesio, congiunta - come sostiene con buone ragioni Biagio de Giovanni - a un’altra visione del «moderno» rispetto a quella incentrata sul primato della «ragione scientifica»; il motivo del verum-factum; la distinzione tra intelligentia divina e cogitatio umana; le certezze della matematica e della geometria; il conatus; lo sperimentalismo...

Il libro è dedicato - ed è un altro elemento da rimarcare - a Paolo Mattia Doria, di cui è rivendicata l’originalità del pensiero politico: egli ha formato «il Principe immune da ogni cattiva arte di regno con cui C. Tacito e Nicolò Machiavelli istruirono il loro».

Platone nel Cratilo

Il metodo che Vico segue, distanziandosi dai grammatici, è quello di Platone nel Cratilo: «ricavare l’antichissima sapienza degli Italiani dalle origini della lingua latina». Infatti è con questo metodo che Platone «si sforzò di attingere la primitiva sapienza dei Greci».

Centrale, come si è detto - e vale la pena di ribadirlo, perché è un principio destinato a grandi sviluppi - è nel De antiquissima la riflessione sul principio del verum-factum, i quali in latino «sono in rapporto di reciprocità, o, come si suol dire nelle Scuole, “sono convertibili”». In altre parole: «il criterio e la regola del vero è proprio l’averlo fatto», ed è a questa luce che si può stabilire la distinzione tra uomo e Dio. Vico lo fa con una similitudine: «il vero divino è un’immagine solida delle cose, quasi un’opera d’arte plastica, mentre il vero umano è un pallido abbozzo, ovvero una immagine piana, come una sagoma. E al modo in cui il vero divino è quello che dio nel mentre conosce ordina e produce, così il vero umano, secondo gli antichi filosofi d’Italia, è qualcosa che l’uomo, nel mentre la conosce, compone e fa».

Rendendosi conto della limitatezza della sua mente, l’uomo si è forgiato, tramite l’astrazione, due elementi: il punto e l’uno. «E in questo modo s’è costruito un mondo di forme e di numeri tale da poterlo abbracciare per intero all’interno di se stesso; e prolungando o accorciando o mettendo insieme linee, addizionando, sottraendo o comunque calcolando numeri, compie infinite opere, in quanto conosce, all’interno di se stesso, infiniti veri».

Nella matematica dunque il vero si identifica col fare, e l’uomo - concentrandosi sul «dentro» - è capace di raggiungere il vero. I «veri umani» vanno commisurati sulla «norma del vero divino»: essi «sono quelli di cui noi stessi ci formiamo gli elementi, possiamo contenerli dentro di noi e portarli all’infinito tramite i postulati e, nel mettere insieme tali elementi, siamo in grado di fare i veri che conosciamo tramite quel mettere insieme e, in forza di tutto ciò, di possedere il genere, ovverosia la forma secondo cui facciamo».

Come scrisse Badaloni, la differenza del De antiquissima con il De ratione sta in questo: lì il verum-factum era un principio limitativo, qui è «l’umano criterio di verità».

Nell’Autobiografia Vico descrive in due belle pagine il lavoro fatto nel De antiquissima e lo svolgimento ulteriore del suo pensiero: «il Vico, con la lezione del più ingegnoso e dotto che vero trattato di Bacone da Verulamio De sapientia veterum, si destò a ricercarne più in là i principi che nelle favole de’ poeti, muovendolo a far ciò lauttorità di Platone, ch’era andato nel Cratilo ad investigargli dentro le origini della lingua greca», cominciandogli a dispiacere - dice, riferendosi a se stesso - «le etimologie de’ grammatici»; ma quel «dispiacimento» - così continua poco dopo - «era un indizio di ciò onde poi, nell’opere ultime, ritruovò le origini delle lingue tratte [...] da un principio di natura comune a tutte, sopra il quale stabilisce i principi di un’etimologico universale da dar l’origini a tutte le lingue morte e viventi».

Il De antiquissima è dunque citato e, al tempo stesso, «superato». Sono pochi gli autori che hanno saputo periodizzare con la stessa lucidità lo svolgimento del proprio pensiero.

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.