LA CARITÀ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA", LA VECCHIA ALLEANZA EDIPICA DELLA MADRE CON IL FIGLIO ("SPOSO" E "PADRE"). Abraham B. Yehoshua sul cammino di Santiago. Un’intervista di Elena Loewenthal - a c. di Federico La Sala

- [...] «Il libro è cattolico solo nella sua cornice, nell’ambientazione - e non nella sostanza. È indubbio che però per me il rapporto tra questa religione e l’arte sia carico di fascino, attrazione - anche e soprattutto perché, all’opposto, l’ebraismo è una fede “avara”, anzi ostile, nei confronti dell’arte. Ho dunque attinto all’immaginario cattolico, innestandolo in una storia secondo me profondamente israeliana» [...]

- SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.

Intervista ad A. B. Yehoshua

"Anch’io sul cammino di Santiago"

di Elena Loewenthal (La Stampa, 10/06/2011)

Carità spagnola è il titolo del nuovo romanzo di Abraham B. Yehoshua, appena uscito in Israele. I lettori italiani dovranno aspettare l’autunno per leggerlo: nell’edizione Einaudi si chiamerà La scena perduta, per evocare il mistero di un’assenza, di una lontananza nel tempo e nella mente. È un libro complesso, insolito per questo grande narratore. Forse un bilancio personale, di vita e letteratura. Anche e soprattutto una storia scabrosa nel suo affondo psicologico, nel non detto che tiene insieme - ma soprattutto separa - le intriganti personalità dei protagonisti.

«È un romanzo che ha al centro la questione della creatività. Il suo mistero. Che parla dell’arte, nelle sue forme più diverse. Questo tema lo affronto attraverso la storia di un vecchio regista per il quale viene allestita una vasta retrospettiva, a Santiago de Compostela, in Spagna. Qui il cinema “incontra” la teologia, perché la sede di questo evento è uno spazio cattolico. Il regista si chiama Moses ed è un tipico esponente del fior fiore (in ebraico si direbbe “il cuore del cuore”) della società israeliana: gerosolimitano di origine tedesca, di famiglia colta e illuminata. Assieme a lui arriva alla restrospettiva la compagna con cui ha un rapporto fuori degli schemi, indefinibile. Lei è la “sua” attrice, ma prima era la donna dello sceneggiatore che ha organizzato la manifestazione, e che è una vecchia conoscenza del regista. Hanno lavorato insieme sino a una drastica rottura, originata da un litigio insolubile. Anche lo sceneggiatore è un uomo speciale, speculare rispetto al regista: è arrivato in Israele bambino, dal Nord Africa. Insieme hanno fatto film surrealistici, simbolici, grotteschi. D’avanguardia. Poi è sceso il ghiaccio, fra loro».

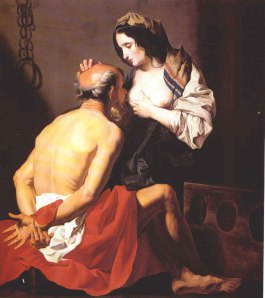

L’edizione in ebraico ha una copertina molto eloquente. Vi si trova la fotografia di un celebre quadro, dove è raffigurato un vecchio curvo, di spalle, che succhia al seno di una giovane donna dall’aria molto triste. Qual è il nesso tra questa immagine e il romanzo?

L’edizione in ebraico ha una copertina molto eloquente. Vi si trova la fotografia di un celebre quadro, dove è raffigurato un vecchio curvo, di spalle, che succhia al seno di una giovane donna dall’aria molto triste. Qual è il nesso tra questa immagine e il romanzo?

«Non voglio svelare troppo al lettore... ma questa scena è cruciale. È una raffigurazione della “caritas romana”, evocata nel mito di Pero e Cimone e ricordata per allusione nel titolo del mio romanzo: un padre condannato a morire di fame in prigione e salvato dalla pietà della figlia che gli offre il suo latte. I protagonisti del libro si ritrovano come per caso di fronte a questo quadro, a Santiago, in occasione della retrospettiva. E tornano immediatamente con la memoria a quel litigio di tanti anni prima, quando l’attrice - all’epoca compagna di Trigano, lo sceneggiatore - si rifiutò di girare una scena, per la sua scabrosità, trovando l’appoggio del regista... e tutto cominciò, anzi finì, fra loro tre. In sostanza, attraverso il quadro si scopre il fondamento mitologico e dunque culturale di quel loro vicolo cieco sentimentale di tanto tempo prima - che non era un capriccio ma qualcosa di molto profondo. Per quanto mi riguarda, ho voluto in questo libro esplorare il mistero della creazione artistica - letteraria, figurativa, cinematografica - e in particolare l’interazione tra il genio della fantasia, dell’invenzione provocatoria, che “sfonda” la realtà, e l’imprescindibile fondamento costruttivo, il metodo e la costanza che sono elementi necessari all’artista».

La critica israeliana ha accolto con il consueto entusiasmo, e in qualche caso un po’ di sconcerto, questo libro insolito - particolarmente ricco di divagazioni e spunti dotti. Molti hanno rilevato che il romanzo porta un’impronta personale come nessun altro dei suoi libri. In parole povere, è vero che in Moses c’è molto di Yehoshua, e che questa è anche una retrospettiva dei suoi libri, oltre che dei film del protagonista?

La critica israeliana ha accolto con il consueto entusiasmo, e in qualche caso un po’ di sconcerto, questo libro insolito - particolarmente ricco di divagazioni e spunti dotti. Molti hanno rilevato che il romanzo porta un’impronta personale come nessun altro dei suoi libri. In parole povere, è vero che in Moses c’è molto di Yehoshua, e che questa è anche una retrospettiva dei suoi libri, oltre che dei film del protagonista?

«Non ho mai scritto di uno scrittore... Ma questa volta desideravo esplorare, come dicevo, le forze della creazione artistica, le forze che agiscono al momento di produrre, e che valgono per ogni manifestazione artistica. È vero, dunque, che in Moses c’è qualcosa di me e di ciò che agisce in me quando creo. È anche vero che due o tre dei film evocati nel romanzo e presentati nella retrospettiva sono echi di miei libri. Ma nulla di più. Diciamo allora che m’interessava esplorare quella tensione simbolica, surrealistica, grottesca, così presente in tutta l’arte europea del secondo dopoguerra, da Beckett a Camus e Fellini e tanti altri. Una tensione così forte e potente, in Europa ma anche in Israele».

A proposito di Israele, pare di individuare in questo romanzo una specie di «superamento» della dimensione locale, anzi qualcosa di più. Azzardando, viene da pensare quasi a una fascinazione esercitata in lei dall’«altro» per eccellenza nell’identità ebraica (e israeliana): l’universo religioso e umano del cattolicesimo. Santiago, la scena, la carità: luoghi e simboli di una fede «altra».

A proposito di Israele, pare di individuare in questo romanzo una specie di «superamento» della dimensione locale, anzi qualcosa di più. Azzardando, viene da pensare quasi a una fascinazione esercitata in lei dall’«altro» per eccellenza nell’identità ebraica (e israeliana): l’universo religioso e umano del cattolicesimo. Santiago, la scena, la carità: luoghi e simboli di una fede «altra».

«Il libro è cattolico solo nella sua cornice, nell’ambientazione - e non nella sostanza. È indubbio che però per me il rapporto tra questa religione e l’arte sia carico di fascino, attrazione - anche e soprattutto perché, all’opposto, l’ebraismo è una fede “avara”, anzi ostile, nei confronti dell’arte. Ho dunque attinto all’immaginario cattolico, innestandolo in una storia secondo me profondamente israeliana».

PSICOANALISI. Recensione del romanzo "La scena perduta" di Abraham B. Yehoshua

- “Questo è il posto, questa è l’origine”

A cura di Maria Pierri *

- “So chi sei - le dice Moses in ebraico. - Sei Dulcinea, l’incarnazione della fantasia che il cavaliere ha finalmente catturato.” E contro un seno enorme, rigato da una vena bluastra, incrocia le mani dietro la schiena (...) “Ho fame? Ho sete? - si domanda Moses.- Se Dulcinea potrà sfamarmi questo vorrà dire che ha dato un figlio al cavaliere e il suo amore non è rimasto pura fantasia. (...) Latte tiepido, Latte di neonati dal sapore sconosciuto (...) Allora questa è la fantasia. Il desiderio di immaginare che torna in me... Allora è questa la mia vera retrospettiva. Una retrospettiva destinata fin dall’inizio solo a me.”

Nell’ultimo romanzo di Abraham B. Yehoshua “La scena perduta”, un anziano regista è invitato ad una retrospettiva dei suoi film, durante la quale gli verrà attribuito un premio. Con sorpresa i film che vengono proiettati sono le sue prime prove cinematografiche e Moses si trova ad assistere alle scene che aveva girato allora, usando come set la casa della propria infanzia: è un ritorno alle origini. Il cuore di Moses accelera i battiti alla vista della madre, che aveva partecipato con entusiasmo alla prima opera del figlio, nei panni di una vecchia con i capelli bianchi. Mentre ritrova con commozione anche la voce materna, qualcuno gli fa notare un’ombra dietro una tenda: resa più chiara dal passaggio al digitale, la vecchia pellicola restaurata fa emergere la sagoma del padre di Moses, sgattaiolato lì ad assistere alle sequenze e a proteggere la madre.

La retrospettiva servirà a Moses per ricucire un’antica rottura, la fine della collaborazione con il suo creativo, ispirato, sceneggiatore, colui con cui aveva girato le opere più riuscite della sua carriera. Era successo che, al momento di riprendere la scena finale di un film, frutto della fantasia visionaria dello sceneggiatore, il regista avesse esitato, optando per un’altra conclusione, meno ardita e cruda, tradendo la fiducia nell’intuizione e nelle fonti generose della creatività del collega. Ma la rottura più dolorosa era stata interna, con quello sceneggiatore preconscio - il lavoro onirico - che traccia le trame dell’esistenza nel sogno, nel mito e nella creazione artistica. La scena non girata di quel finale dovrà essere ritrovata, perché il vecchio regista possa recuperare il dialogo con le origini e con la sua stessa capacità generativa.

Moses comincia ad accostarsi al mito e scopre che la scena ripudiata riprendeva il tema della Caritas Romana, e raffigura la leggenda meravigliosa di Pero e Cimone, messa per iscritto nel primo secolo d.C. da Valerio Massimo nei suoi Factorum et dictorum memorabilium libri IX . Vi si narra di una giovane donna che allatta il vecchio padre.

- “Si chiama Cimone ed era stato condannato a morire di fame. Sua figlia andava a fargli visita in segreto e lo allattava perché non morisse. Alla fine i carcerieri la sorpresero in flagrante ma rimasero talmente colpiti dalla sua devozione, audacia e originalità che ebbero pietà del padre e lo lasciarono libero.”

Da Guido Reni a Caravaggio, a Rubens, a Murillo, la storia è stata rappresentata poi da innumerevoli pittori: l’impatto dei dipinti si rivela più forte di quello del racconto e ogni artista ha cercato di presentare la propria versione. Perfino a Pompei è riemerso un affresco con questo motivo; a Budapest esiste una statua in cui la donna che allatta il vecchio sorregge un bambino già sazio, col dito in bocca, quasi pronto per addormentarsi. Nel 1606 Caravaggio riuscì ad inserire la scena, così scandalosa nella sua carnalità, nella Pala d’altare della chiesa del Pio Monte della Misericordia di Napoli, sublimando la sua sensualità nella cornice delle opere di misericordia corporale, “dar da mangiare agli affamati e “visitare i carcerati”.

Allo psicoanalista la “retrospettiva” di Yehoshua evoca subito il termine freudiano di Nachträglickheit, che indica il lavoro psichico che torna a ritroso sul passato, per farlo rivivere in una rinnovata significazione affettiva, ricostruendo ogni volta, insieme al soggetto anche l’oggetto di desiderio. E’ quella ciclica e indispensabile modalità del soggetto di accostarsi alle proprie origini, alle fonti di sé, nel corso delle varie tappe della vita.

La storia di Pero, che col suo latte salva Cimone, incatenato e condannato a morire di fame, può rappresentare una delle diverse e inaspettate forme del ripresentarsi della configurazione edipica e del generoso dono d’amore, Caritas -Agape, all’origine dell’esistenza psichica. Quanto con l’età sarà simbolizzato e acquisterà limite e regola definendo il soggetto (il carcere e le catene di Edipo) all’inizio era unione carnale con la madre, senza confini definiti. Il quadro sconvolgente, che ci parla anche di realtà che a volte si rendono dolorosamente presenti nella crisi della coppia di oggi, mostra come nella figlia riviva la madre, nel vecchio il bambino che era stato.

Nel 1920 la psicoanalista Lou Andreas Salomé, a completamento del concetto di narcisismo primario, ci teneva a ricordare a Freud il valore dell’originario materno e gli proponeva: “Allo stato primario è presente un’identità tra mondo e Io, dove non esistono ricordi”, identità che nell’esperienza di godimento ripresenta “quel non-esser-ancora-Io, quell’esser-tu-e-Io che vigeva all’origine.”

Su questo sentimento di estasi, che Romain Rolland aveva chiamato “sentimento oceanico”, nel 1929 (Il disagio della civiltà) Freud si sarebbe fermato a riflettere, riconoscendo come il senso soggettivo dell’Io sia “soltanto un avvizzito residuo di un sentimento assai più inclusivo, anzi di un sentimento onnicomprensivo che corrispondeva a una comunione quanto mai intima dell’Io con l’ambiente”

Può essere doloroso per l’Io, soprattutto dopo essersi dovuto staccare da un’esperienza così appagante ed aver attraversato con fatica le difficili conquiste che portano alla maturità, alla costituzione dei limiti e della conoscenza, tornare a ripensare all’illimitato e al perturbante rapporto con il femminile originario, per andare nuovamente ad attingere alla fonte della saggezza.

Secondo Luce Irigaray (All’inizio, lei era, 2012), per capire qualcosa del “tra-noi”, sarebbe necessario tornare al mondo e alla filosofia dei presocratici. E’ toccante quello che scrive, e che sembra commentare la scena della Caritas Romana: “All’origine è una lei -natura, donna o Dea- che ispira la verità a un saggio... La totalità del discorso è ancora misteriosamente fondata a partire da lei - natura, donna o Dea - che rimane inaccessibile cosa dalla quale sorgono le parole e alla quale sono rivolte.”

Inoltratosi ormai nella vecchiaia, nel 1935, Freud scriveva a Lou Andreas Salomé: “Quanto buon carattere e umorismo ci vogliono per sopportare l’orribile avanzare dell’età! (...) Il giardino là fuori e i fiori della stanza sono belli, ma la primavera come noi diciamo a Vienna, è una presa in giro. Naturalmente sono sempre affidato alle cure di Anna, proprio come una volta ha osservato Mefistofele (Faust II, 7003): «E si finisce che si dipende dalle creature fatte da noi.»”

- Foto: Mathias Meyvogel Caritas Romana

*Fonte: SpiWeb, 4 marzo 2014 (ripresa parziale).

SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:

- SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.

PER LA CHIESA CATTOLICA, SAN GIUSEPPE E’ ANCORA UN "GOJ", UNO STRANIERO.

"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETÀ. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.

UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud)

Forum

-

> "LA PIETAS COME ORIGINE DI TUTTE LE VIRTÙ. A che punto non arriva o cosa non escogita la pietas, per salvare una madre dal carcere (di Laura R. Bevilacqua - "Un Pantheon per le virtù").8 giugno 2023, di Federico La Sala

LA PIETAS COME ORIGINE DI TUTTE LE VIRTÙ *

L’origine del culto della dea Pietas è purtroppo sconosciuta, ma sappiamo che vi erano a Roma due templi: uno - il più importante - nel Forum Holitorium, promesso in voto nel 191 a. C. durante la battaglia delle Termopili, dal console Manio Acilio Glabrione, ed eretto da suo figlio nel 181 a. C.; l’altro nel Circus Flaminius. Al tempio del Forum Holitorium è legato un racconto, che vale la pena riportare direttamente dalle parole di Valerio Massimo:

- Sanguinis ingenui mulierem praetor apud tribunal suum capitali crimine damnatam

triumuiro in carcere necandam tradidit. quo receptam is, qui custodiae praeerat, misericordia

motus non protinus strangulauit: aditum quoque ad eam filiae, sed diligenter excussae, ne

quid cibi inferret, dedit existimans futurum ut inedia consumeretur. cum autem plures iam

dies intercederent, secum ipse quaerens quidnam esset quo tam diu sustentaretur, curiosius

obseruata filia animaduertit illam exerto ubere famem matris lactis sui subsidio lenientem.

quae tam admirabilis spectaculi nouitas ab ipso ad triumuirum, a triumuiro ad praetorem, a

praetore ad consilium iudicum perlata remissionem poenae mulieri impetrauit.

quae tam admirabilis spectaculi nouitas ab ipso ad triumuirum, a triumuiro ad praetorem, a

praetore ad consilium iudicum perlata remissionem poenae mulieri impetrauit.

- Un pretore consegnò al triumviro una donna di nobile stirpe condannata alla pena capitale

presso il suo tribunale affinché fosse uccisa in carcere. Colui che era a capo della custodia,

dopo averla presa, mosso da misericordia non la strangolò subito: diede anche il permesso

alla figlia di andare da lei, ma diligentemente perquisita affinché non portasse del cibo,

ritenendo che sarebbe morta di fame. Poiché trascorsero molti giorni, lui stesso si chiedeva

con che cosa mai riuscisse a sostentarsi così a lungo, osservando la figlia con più attenzione si

accorse che quella, denudando il petto, placava la fame della madre con l’aiuto del suo latte.

Di uno spettacolo così straordinario quella novità fu portata da lui stesso al triumviro, dal

triumviro al pretore, dal pretore al consiglio dei giudici, e procurò alla donna la remissione

della pena.

Di uno spettacolo così straordinario quella novità fu portata da lui stesso al triumviro, dal

triumviro al pretore, dal pretore al consiglio dei giudici, e procurò alla donna la remissione

della pena.

Si tratta, come si vede, di un caso molto particolare di pietas, che i Romani stessi percepivano come esemplare: Plinio, raccontando lo stesso fatto, per introdurlo usa le seguenti parole: pietatis exempla infinita quidem toto orbe extitere, sed Romae unum, cui comparari cuncta non possint (Naturalis Historia 7, 36, 121: gli esempi di pietas sono infiniti in tutto il mondo, ma se ne ebbe a Roma uno solo, che non è possibile paragonare a nessuno).

Proprio da Plinio ci giunge la

notizia che il luogo in cui si trovava il carcere in cui avvenne questa vicenda fu poi consacrato

alla dea Pietas: è chiaro che questo racconto deve essere stato particolarmente significativo, in

riferimento a Pietas come divinità. C’è, inoltre, anche un altro fattore da tenere in

considerazione: come abbiamo detto, il tempio fu eretto dal figlio del console Manio Acilio

Glabrio.

Proprio da Plinio ci giunge la

notizia che il luogo in cui si trovava il carcere in cui avvenne questa vicenda fu poi consacrato

alla dea Pietas: è chiaro che questo racconto deve essere stato particolarmente significativo, in

riferimento a Pietas come divinità. C’è, inoltre, anche un altro fattore da tenere in

considerazione: come abbiamo detto, il tempio fu eretto dal figlio del console Manio Acilio

Glabrio.

Wissowa, cui dobbiamo ancora una volta la connessione del racconto alla realtà

storica, ritiene che il tempio fu fatto edificare come un atto di pietas del figlio nei confronti del

padre, probabilmente per una circostanza legata alla guerra che si stava svolgendo in quel

momento6.

Wissowa, cui dobbiamo ancora una volta la connessione del racconto alla realtà

storica, ritiene che il tempio fu fatto edificare come un atto di pietas del figlio nei confronti del

padre, probabilmente per una circostanza legata alla guerra che si stava svolgendo in quel

momento6.Proviamo a capire meglio il significato di questo racconto continuando a leggere Valerio Massimo, che, subito dopo aver esposto la storia della figlia che allatta la madre, aggiunge un giudizio molto utile, dal punto di vista antropologico:

- Quo non penetrat aut quid non excogitat pietas, quae in carcere seruandae genetricis nouam rationem inuenit? quid enim tam inusitatum, quid tam inauditum quam matrem uberibus natae alitam? putarit aliquis hoc contra rerum naturam factum, nisi diligere parentis prima naturae lex esset.

- A che punto non arriva o cosa non escogita la pietas, che scoprì un nuovo sistema per salvare una madre dal carcere? Cosa c’è di tanto inusitato, che cosa di tanto inaudito se non che una madre sia nutrita dal petto di sua figlia? Qualcuno potrebbe ritenere questo fatto contro natura, se amare i genitori non fosse la prima legge di natura.

Questa considerazione è estremamente illuminante, e vorremmo riportare in merito il commento di Roberto M. Danese:

- L’allattamento filiale è anche un fatto inusitatum ed inauditum, cioè una cosa che non si è mai fatta o non si è mai vista fare, né si è mai sentita raccontare. Ciò che è fuori dall’usus e dalla traditio di un popolo è anche fuori dalla sua cultura e Valerio Massimo, proprio attraverso gli aggettivi inusitatum ed inauditum, ci comunica l’imbarazzante inconciliabilità dell’allattamento filiale con i meccanismi e la storia della cultura antica. Poi si spinge più oltre, arrivando a sostenere che il fatto potrebbe essere ritenuto contrario anche alle leggi di natura, se non fosse giustificato da quella superiore legge naturale che impone di diligere parentes.

Si tratta di un caso veramente straordinario: l’esempio percepito come il più eclatante di pietas, che è poi «il più tipico Wertbegriff della cultura romana», nel momento in cui viene spiegato presenta un ‘corto circuito’ culturale64. Prima di approfondire questa questione, è bene chiarire più genericamente che cosa sia - in breve - la pietas.

Per farlo, ci rivolgeremo ad Alfonso Traina, che ha curato la voce Pietas nell’Enciclopedia Virgiliana, e che cerca di fissare i tratti

caratterizzanti di questa qualità, sintetizzandoli molto efficacemente nei seguenti punti65: a) il

senso del dovere; b) l’affettività: la pietas non è solo una virtù, è anche un sentimento; c) la

bipolarità: i destinatari della pietas sono sia gli dei, sia gli uomini (in quanto legati da un

vincolo affettivo, familiare o sociale); d) la reciprocità.

Per farlo, ci rivolgeremo ad Alfonso Traina, che ha curato la voce Pietas nell’Enciclopedia Virgiliana, e che cerca di fissare i tratti

caratterizzanti di questa qualità, sintetizzandoli molto efficacemente nei seguenti punti65: a) il

senso del dovere; b) l’affettività: la pietas non è solo una virtù, è anche un sentimento; c) la

bipolarità: i destinatari della pietas sono sia gli dei, sia gli uomini (in quanto legati da un

vincolo affettivo, familiare o sociale); d) la reciprocità.

Dunque, la pietas è, in fondo, una rete di comportamenti e di atteggiamenti che fanno sistema:

è come se fosse un codice attraverso cui si comunicano le modalità relative a che cosa sia

giusto fare dentro e fuori dal gruppo familiare, verso gli uomini e verso gli dèi. Come mai il

racconto della figlia che allatta la madre appare così inusitatus, così inauditum? Cosa c’è

esattamente di contra rerum naturam? Evidentemente, anche riflettendo sulla giustificazione di

lex naturae che viene subito dopo, il problema è nella confusione dei ruoli che il gesto di una

figlia che allatti la madre inevitabilmente produce.

Dunque, la pietas è, in fondo, una rete di comportamenti e di atteggiamenti che fanno sistema:

è come se fosse un codice attraverso cui si comunicano le modalità relative a che cosa sia

giusto fare dentro e fuori dal gruppo familiare, verso gli uomini e verso gli dèi. Come mai il

racconto della figlia che allatta la madre appare così inusitatus, così inauditum? Cosa c’è

esattamente di contra rerum naturam? Evidentemente, anche riflettendo sulla giustificazione di

lex naturae che viene subito dopo, il problema è nella confusione dei ruoli che il gesto di una

figlia che allatti la madre inevitabilmente produce.

La lex naturae, infatti, implica ovviamente

che sia una madre ad allattare la sua prole (o - in ogni caso - che siano i genitori a provvedere

al sostentamento dei figli)68. L’aspetto che più ci interessa, e che costituisce, secondo noi, il

turning point risolutivo del «corto circuito», è quello relativo all’altezza morale di questa

nozione romana. La storia del genitore nutrito dal proprio figlio provoca il pensiero per

quanto riguarda i nodi culturali che tocca, e Cicerone riesce a darci delle informazioni preziose

in merito:

La lex naturae, infatti, implica ovviamente

che sia una madre ad allattare la sua prole (o - in ogni caso - che siano i genitori a provvedere

al sostentamento dei figli)68. L’aspetto che più ci interessa, e che costituisce, secondo noi, il

turning point risolutivo del «corto circuito», è quello relativo all’altezza morale di questa

nozione romana. La storia del genitore nutrito dal proprio figlio provoca il pensiero per

quanto riguarda i nodi culturali che tocca, e Cicerone riesce a darci delle informazioni preziose

in merito:- Omitto illa quae, si minus in scaena sunt, at certe, cum sunt prolata, laudantur, ut vivat cum suis, primum cum parente - nam meo iudicio pietas fundamentum est omnium virtutum - quem veretur ut deum - neque enim multo secus est parens liberis - amat vero ut sodalem, ut fratrem, ut aequalem.

- Non dico nulla di quelle cose che, se sono meno evidenti, vengono comunque lodate quando si vengono a sapere, ad esempio come viva con i parenti, soprattutto con il padre - infatti a mio giudizio la pietas è l’origine di tutte le virtù - che si rispetta come se fosse un dio - infatti un padre non è di molto inferiore a un dio per i suoi figli - lo ama anzi come un amico, come un fratello, come un coetaneo.

L’oratore, in questo punto della Pro Plancio, si sta riferendo appunto a Gneo Plancio, ma a noi interessano le sue considerazioni rispetto al modello antropologico che abbiamo individuato, ovvero rispetto alla presenza di questo gruppo omogeneo di virtù deificate che funzionano come un codice di condotta, e non dobbiamo stupirci del fatto che proprio la pietas sia considerata il fundamentum omnium virtutum.

Si tratta della virtù romana per eccellenza, manon si tratta di un banale luogo comune, è

anzi una qualità d’importanza sociale e morale

straordinaria: ci è dunque chiaro che siamo di fronte, in conclusione, ad un insieme di regole

che sono alla base della convivenza sociale e del comportamento morale civicamente

riconosciuti, in quanto riguardano tutti gli aspetti della vita del cittadino, dal rapporto con la

sua famiglia a quello con gli dèi e con la città stessa.

Si tratta della virtù romana per eccellenza, manon si tratta di un banale luogo comune, è

anzi una qualità d’importanza sociale e morale

straordinaria: ci è dunque chiaro che siamo di fronte, in conclusione, ad un insieme di regole

che sono alla base della convivenza sociale e del comportamento morale civicamente

riconosciuti, in quanto riguardano tutti gli aspetti della vita del cittadino, dal rapporto con la

sua famiglia a quello con gli dèi e con la città stessa.* UNA CITAZIONE, SENZA LE NOTE, dal lavoro (in rete) di Cfr. Laura R. Bevilacqua, UN PANTHEON PER LE VIRTÙ II 13, I QUADERNI DEL RAMO D’ORO ON-LINE n. 10 (2018).

- Sanguinis ingenui mulierem praetor apud tribunal suum capitali crimine damnatam

triumuiro in carcere necandam tradidit. quo receptam is, qui custodiae praeerat, misericordia

motus non protinus strangulauit: aditum quoque ad eam filiae, sed diligenter excussae, ne

quid cibi inferret, dedit existimans futurum ut inedia consumeretur. cum autem plures iam

dies intercederent, secum ipse quaerens quidnam esset quo tam diu sustentaretur, curiosius

obseruata filia animaduertit illam exerto ubere famem matris lactis sui subsidio lenientem.

-

> LA CARITÀ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA" ---SOLIDARIETÀ. Papa Francesco: alla Caritas spagnola, “non cadere nel grande business della carità”.15 ottobre 2022, di Federico La Sala

SOLIDARIETÀ

Papa Francesco: alla Caritas spagnola, “non cadere nel grande business della carità”

di AgenSir *

“Per favore, fate attenzione alle risorse, ma non cadete nel grande business della carità, dove il 40, 50, 60% delle risorse è destinato a pagare gli stipendi di quanti vi lavorano”. Lo ha detto il Papa, nel discorso - in spagnolo - rivolto oggi alla Caritas spagnola, ricevuta in udienza, infarcito di diverse aggiunte a braccio. “Ci sono aziende in Europa, ci sono, scusate, movimenti di istituzioni di carità, che arrivano al 60%, credo sia troppo... Ma 40 e oltre% è destinato agli stipendi”, il monito di Francesco: “No. Meno mediazioni possibili! E quelle che ci sono, per quanto possibile, per vocazione, non come lavoro.’Vieni che ti do un lavoro in Caritas...’ No, no. Questo non va bene”.

“A motivarci, a farci raggiungere obiettivi programmati non sono i risultati ma il metterci dinanzi a una persona che è spezzata, che non trova il proprio posto, e accoglierla, aprire per lei cammini di recupero di modo che possa trovare se stessa, essendo capace, nonostante i suoi limiti e i nostri, di cercare il suo posto e di aprirsi agli altri e a Dio”, ha spiegato il Papa, che sempre a braccio, ha consigliato un romanzo, “Hermanito”, di Amets Arzallus Antia e Ibrahima Balde: “È la vita di un migrante dell’Africa centrale che arriva in Spagna, credo che abbia impiegato due anni e mezzo per arrivarci, o tre. Tutto ciò che ha dovuto subire e come è stato accolto con carità in quel luogo, e come è riuscito a rimettersi in piedi e a raccontare la sua esperienza”.

“A motivarci, a farci raggiungere obiettivi programmati non sono i risultati ma il metterci dinanzi a una persona che è spezzata, che non trova il proprio posto, e accoglierla, aprire per lei cammini di recupero di modo che possa trovare se stessa, essendo capace, nonostante i suoi limiti e i nostri, di cercare il suo posto e di aprirsi agli altri e a Dio”, ha spiegato il Papa, che sempre a braccio, ha consigliato un romanzo, “Hermanito”, di Amets Arzallus Antia e Ibrahima Balde: “È la vita di un migrante dell’Africa centrale che arriva in Spagna, credo che abbia impiegato due anni e mezzo per arrivarci, o tre. Tutto ciò che ha dovuto subire e come è stato accolto con carità in quel luogo, e come è riuscito a rimettersi in piedi e a raccontare la sua esperienza”.

“I poveri devono essere sempre accolti, accompagnati e integrati”, la ricetta di Francesco: “Parafrasando il Vangelo di Giovanni, se venissimo cercati e venissimo lodati solo perché la gente ha mangiato pane e per questo motivo ci sentissimo come re, staremmo tradendo il messaggio di Gesù”.

“I poveri devono essere sempre accolti, accompagnati e integrati”, la ricetta di Francesco: “Parafrasando il Vangelo di Giovanni, se venissimo cercati e venissimo lodati solo perché la gente ha mangiato pane e per questo motivo ci sentissimo come re, staremmo tradendo il messaggio di Gesù”.(M.N.)

* Fonte: Agensir, 5 Settembre 2022

-

> LA CARITÀ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA" --- RITROVATA IN AUSTRIA LA "CARITAS ROMANA" DI ARTEMISIA GENTILESCHI (di Francesca Grego).21 luglio 2022, di Federico La Sala

LETTERATURA, ARTE, FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA:

ARTEMISIA GENTILESCHI E LA "CARITAS ROMANA". Una storia da approfondire...

***

RITROVATA IN AUSTRIA LA CARITAS ROMANA DI ARTEMISIA GENTILESCHI

IL DIPINTO STAVA PER ANDARE ALL’ASTA DA DOROTHEUM

- [Foto] Artemisia Gentileschi, Caritas romana. Foto Carabinieri TPC Bari

di FRANCESCA GREGO (Arte.it. 19/07/2022).

Bari - Un dipinto “di autore ignoto” del valore di 200 mila euro: nel 2019 questa dichiarazione sfacciatamente mendace aveva consentito alla Caritas Romana di Artemisia Gentileschi di varcare il confine italo-austriaco per essere battuta all’asta a Vienna, da Dorotheum. Ma i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari si sono gettati sulle tracce della tela e l’hanno riportata a casa prima della vendita, applicando per la prima volta un provvedimento di freezing a un’opera d’arte italiana.

Commissionato alla pittrice seicentesca dal conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, il quadro ha in realtà un valore di oltre 2 milioni di euro: una cifra talmente esorbitante da spingere gli eredi dell’ultimo discendente degli Acquaviva a tentare la strada dell’esportazione fraudolenta. Nascondendo l’attribuzione ad Artemisia, il valore reale dell’opera e il legame con lo storico Castello Marchione di Conversano (Bari), dove la Caritas Romana ha abitato ininterrottamente per quattro secoli, con l’aiuto di una società di intermediazione toscana i nuovi proprietari erano riusciti ad ottenere un attestato di libera circolazione dall’Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura a Genova. Ora sono indagati per truffa ed esportazione illecita, mentre il dipinto sarà sottoposto ad analisi tecniche e a un incidente probatorio che ne definirà con precisione caratteristiche e valore, prima di trovare una nuova casa.

Come molte tele di Artemisia, la Caritas Romana offre allo spettatore un’immagine forte: una giovane donna che allatta un uomo anziano, suo padre. È la storia di Cimone e Pero, narrata dallo storico romano Valerio Massimo, fonte di ispirazione per artisti come Caravaggio, Rubens e Vermeer. Siamo nella Roma repubblicana, dove il vecchio Cimone è stato imprigionato e condannato a morire di fame. Pero ottiene il permesso di fargli visita a patto di non portargli del cibo. Ma ha partorito da poco e decide di sfamarlo con il latte del suo seno. Un giorno una guardia scopre la verità e la comunica ai superiori che, commossi dal gesto della donna, liberano Cimone. Attratta come sempre da figure femminili di spiccata personalità, qui Artemisia ci regala una scena di impatto potente, che ricorda la pittura di Caravaggio nel realismo e nel contrasto tra luci e ombre: un’opera di pregio artistico straordinario che ha rischiato di non fare più ritorno in Italia, come è accaduto a un’altra tela della stessa autrice battuta all’asta per 2 milioni di euro proprio da Dorotheum.

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. Bisognerebbe educare alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”, ha detto citando Peppino Impastato il procuratore di Bari Roberto Rossi questa mattina, durante la presentazione del dipinto ritrovato: “Il motivo per il quale abbiamo fatto questa conferenza stampa - ha proseguito - non è il reato nella sua gravità, ma il fatto che recuperiamo la nostra storia, il nostro passato, quello che rende noi uomini liberi”.

***

FILOLOGIA E TEOLOGIA. IN PRINCIPIO ERA LA PAROLA ("LOGOS"): "CARITAS" (ROMANA) O CHARITAS GRECA (XAPITAS)?! Ai filologi e alle filologhe, e alle filosofe e ai filosofi, e alle teologhe e ai teologi del #futuro l’#arduasentenza...

CHARIDAD. s. f. Virtud Theologál, y la tercera en el orden. Hábito infuso, qualidad inherente en el alma, que constituye al hombre justo, le hace hijo de Dios, y heredero de su Gloria. Viene del Griego Charitas. Pronúnciase la ch como K: y aunque se halla freqüentemente escrito sin h, diciendo Caridád, debe escribirse con ella. Lat. Charitas. [...] NIEREMB. Aprec. lib. 1. cap. 1. El Angélico Doctor con mäs acierto dice, que aunque no es el mismo Dios, ni es infinita la Charidád, hace efecto infinito, juntando al alma con Dios. CORNEJ. Chron. lib. 1. cap. 38. Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád. (Diccionario de Autoridades - Tomo II - 1729).

***

LETTERATURA E CINEMA: FURORE. "Furore ("The Grapes of Wrath") è un romanzo di John Steinbeck. [...] Il titolo originale The Grapes of Wrath, letteralmente I grappoli d’ira (o I grappoli d’odio), è un verso tratto da The Battle Hymn of the Republic, di Julia Ward Howe [...] A loro volta questi versi si riferiscono al passaggio dell’Apocalisse 14:19-20. [...] La vicenda narra l’epopea della ’biblica’ trasmigrazione della famiglia Joad, che è costretta ad abbandonare la propria fattoria nell’Oklahoma a bordo di un autocarro e - attraverso il Texas Panhandle, il New Mexico e l’Arizona, lungo la Route 66 - a tentare di insediarsi in California, dove spera di ricostruirsi un avvenire. [...]

Il romanzo termina con una immagine di coraggio e solidarietà di Rosasharn, che appena dopo il parto allatta un pover’uomo sfinito dalla fame." (John Steinbeck...).

Il romanzo termina con una immagine di coraggio e solidarietà di Rosasharn, che appena dopo il parto allatta un pover’uomo sfinito dalla fame." (John Steinbeck...).Federico La Sala

-

> Abraham B. Yehoshua sul cammino di Santiago. Un’intervista di Elena Loewenthal --- Morto lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua, aveva 85 anni (di A. Fraccareta).17 giugno 2022, di Federico La Sala

Tel Aviv.

È morto lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua, aveva 85 anni

Abraham Yehoshua, scrittore israeliano di fama internazionale, è morto questa mattina. Lo ha annunciato l’ospedale Ichilov di Tel Aviv. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio. Aveva 85 anni

di Alberto Fraccacreta (Avvenire, martedì 14 giugno 2022)

- [Foto] Abraham Yehoshua

Nato a Gerusalemme nel ’36, il giovane Abraham Yehoshua passa la metà degli anni Sessanta a Parigi, dove diviene un punto di riferimento per gli studenti ebrei all’estero. Sin dal ’72 riceve l’incarico di professore di Letteratura comparata ad Haifa, e ha l’opportunità di insegnare a Oxford come Writer in residence, ad Harvard e Princeton in qualità di Visiting Professor. Pubblica inizialmente racconti e pièces teatrali - Una notte di maggio risale al ’75 -, ma il suo primo romanzo, L’amante (tradotto in Italia da Arno Baehr per Einaudi), è tuttora il più noto: edito nel ’77, narra la vicenda di Adam che partecipa al malinconico sogno di sua moglie Asya d’inseguire l’enigmatico amante Gabriel, transitato nella loro famiglia a seguito della guerra del Kippur. Dietro allo sbrecciato susseguirsi di voci diverse - tra cui la figlia Dafi e l’arabo Na’im - secondo un andamento monologante, si celano altissimi significati teologici: l’allegoresi biblica ci consente di pensare alla figura di Gabriel come al Deus absconditus con il quale il popolo israeliano deve faticosamente riunirsi. Dal punto di vista diegetico è interessante il continuo rimbalzo prospettico: è ben visibile l’impulso polifonico à la Bachtin, ma emerge ancor di più la volontà «transgrediente» di uscire dal proprio steccato concettuale per fare irruzione nel pensiero dell’alterità. Alterità trattata come soggetto vivo e pulsante, non oggettualizzata, non ricondotta agli aridi schemi o alle pallide ombre che farebbero inferocire (giustamente) gli studiosi del postcolonialismo.

La realtà palestinese è infatti descritta con dovizia di particolari, in uno sforzo di sympatheia e comprensione politico-sociale che è forse l’eredità più importante della scrittura di Yehoshua, convinto sostenitore - con Amos Oz e David Grossman - di una soluzione di pace tra israeliani e palestinesi. Memorabili le righe finali dell’Amante, affidate all’esplosione di gioia di Na’im, innamorato di Dafi: «Mi getto per terra ai tuoi piedi [...]. Dio mio, davanti a te mi trascino nella polvere. Davvero è stato bellissimo e fantastico Dafi Dafi Dafi. Adesso tornare al paese e dire a papà: - Eccomi. Dire buongiorno agli asini. Non m’importa. Anche se non me la lasceranno vedere, la ricorderò per mille anni, non la dimenticherò. Ho già nostalgia, sono rimasto scottato ben bene. [...] Si può anche amarli, e si può anche farli soffrire. [Adam] è proprio incastrato, non riuscirà a tirarsi fuori da solo. Ma io non torno lì ad aiutarlo, ho paura che mi salti addosso. Meglio che vada a svegliare Hamid. La gente si domanderà: che cosa è successo a Na’im, che d’improvviso è così pieno di belle speranze».

La realtà palestinese è infatti descritta con dovizia di particolari, in uno sforzo di sympatheia e comprensione politico-sociale che è forse l’eredità più importante della scrittura di Yehoshua, convinto sostenitore - con Amos Oz e David Grossman - di una soluzione di pace tra israeliani e palestinesi. Memorabili le righe finali dell’Amante, affidate all’esplosione di gioia di Na’im, innamorato di Dafi: «Mi getto per terra ai tuoi piedi [...]. Dio mio, davanti a te mi trascino nella polvere. Davvero è stato bellissimo e fantastico Dafi Dafi Dafi. Adesso tornare al paese e dire a papà: - Eccomi. Dire buongiorno agli asini. Non m’importa. Anche se non me la lasceranno vedere, la ricorderò per mille anni, non la dimenticherò. Ho già nostalgia, sono rimasto scottato ben bene. [...] Si può anche amarli, e si può anche farli soffrire. [Adam] è proprio incastrato, non riuscirà a tirarsi fuori da solo. Ma io non torno lì ad aiutarlo, ho paura che mi salti addosso. Meglio che vada a svegliare Hamid. La gente si domanderà: che cosa è successo a Na’im, che d’improvviso è così pieno di belle speranze».L’allotopia della pace prosegue in Il signor Mani (1990; traduzione di Gaio Sciloni, Einaudi), quarto romanzo di Yehoshua dopo Un divorzio tardivo (1982) e Cinque stagioni (1987). Si tratta di un testo, lodatissimo dalla critica, in cinque dialoghi che ripercorre la saga di una remota famiglia ebraica, dal patriarca Abraham al giovane soldato Efraim. Di nuovo campeggia il tema dell’identità - esaminato ulteriormente in un saggio del 2009, Il labirinto dell’identità - avvolto dall’eterno ritorno genealogico e dalle sue trappole. Qui lo scrittore gerosolimitano sembra sfiorare l’ereditarietà del peccato originale, mantenendo però intatta la vocazione razionalistica.

Nei titoli notevoli della sua esperienza letteraria figurano La sposa liberata (2001), Il responsabile delle risorse umane (2004), Fuoco amico (2007) e Il tunnel (2018). Il New York Times lo ha paragonato a Faulkner e, in effetti, la certosina precisione di alcuni dettagli tecnici (si pensi al ritratto dell’officina di Adam nell’Amante) è di un’ineguagliabile capacità mimetica. Giunto alle porte del mistero che alternativamente lo respingeva e attraeva, pago di una vita serena e soddisfacente, chissà se Bulli - estremo «difensore della famiglia» - avrà risposto con la stessa ferrea dolcezza di sempre a una chiamata, questa volta, più grande.

Nei titoli notevoli della sua esperienza letteraria figurano La sposa liberata (2001), Il responsabile delle risorse umane (2004), Fuoco amico (2007) e Il tunnel (2018). Il New York Times lo ha paragonato a Faulkner e, in effetti, la certosina precisione di alcuni dettagli tecnici (si pensi al ritratto dell’officina di Adam nell’Amante) è di un’ineguagliabile capacità mimetica. Giunto alle porte del mistero che alternativamente lo respingeva e attraeva, pago di una vita serena e soddisfacente, chissà se Bulli - estremo «difensore della famiglia» - avrà risposto con la stessa ferrea dolcezza di sempre a una chiamata, questa volta, più grande. -

> LA CARITA’ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA", LA VECCHIA ALLEANZA EDIPICA -- ABRAMO E ISACCO. “Figlio mio, ti risparmio per tenerti legato a me” (di Abraham B. Yehoshua)22 giugno 2017, di Federico La Sala

- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"

“Figlio mio, ti risparmio per tenerti legato a me”

Un’interpretazione laica del sacrificio di Isacco da parte di Abramo

L’intervento dello scrittore israeliano al festival Taobuk di Taormina

di Abraham B. Yehoshua (La Stampa, 22.06.2017)

In quanto scrittore israeliano la Bibbia è uno dei cardini della mia identità (nel bene e nel male) e pertanto ho deciso di proporre una mia interpretazione personale e trasgressiva di uno dei miti fondanti dell’identità ebraica: il sacrificio di Isacco, che fu di ispirazione al racconto della crocifissione di Cristo. Tale mito non ha solo un significato religioso ma anche nazionale per gli ebrei. Religione e nazionalità sono infatti strettamente intrecciate nella nostra identità.

[...] Una delle prime frasi che salta all’occhio nel leggere il brano biblico è la promessa fatta da Dio ad Abramo: «Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare». Questa profezia non si è avverata. La fede ingenua e ubbidiente di Abramo in Dio, che lo aveva portato ad assecondare la richiesta di sacrificare il figlio senza alcuna spiegazione ragionevole, avrebbe dovuto, secondo il racconto, garantire a lui e ai suoi discendenti una progenie numerosa. Ma il numero degli ebrei è rimasto limitato e, considerata la loro antica origine, la profezia si è forse avverata non tanto in termini di incremento demografico quanto piuttosto di capacità di sopravvivenza.

Le domande

È questo un piccolo dettaglio non strettamente connesso all’essenza della storia ma che tuttavia dà un’indicazione del tipo di dialogo fra Abramo e Dio, della sua forza e della sua concreta efficacia. Se infatti i criteri di prolificità e di entità numerica di un popolo rappresentano un valore in sé - almeno per il narratore del racconto biblico - ecco che la positiva riuscita della prova di Abramo non ha portato l’auspicata ricompensa, forse persino il contrario. Prenderò ora in esame la vicenda in sé, una vicenda che solleva gravi questioni morali. E, dicendo questo, non dico nulla di nuovo. Se io fossi un uomo di fede e credessi nell’esistenza di Dio che parlò ad Abramo e nella provvidenza divina individuale, l’episodio del sacrificio di Isacco potrebbe sostanzialmente compromettere la mia fede da un punto di vista etico, posto che l’assunto di ogni credo religioso è che Dio non è solo fonte di vita, ma anche di moralità e di giustizia. È anche noto che la fede religiosa non dipende unicamente da valori etici e, laddove esiste, è di solito in grado di superare qualunque tipo di inibizione morale. [...]

Bene, torniamo all’episodio del sacrificio di Isacco. A mio parere chiunque crede in Dio ed è convinto che Dio è anche fonte di moralità e di giustizia, si trova a dover affrontare un grave problema dinanzi a questa vicenda. Il comportamento di Abramo è infatti moralmente orribile. È vero che la prima frase: Dio mise alla prova Abramo addolcisce la brutalità di Dio, lasciando intendere che il Signore non aveva intenzione di sacrificare Isacco senza una ragione ma solo di verificare la devozione di suo padre. In ogni caso, però, Dio sarebbe da biasimare per aver condotto questo tipo di esperimento. [...] Dio dimostra chiaramente di potere essere ingiusto. E senza tenere conto per ora della reazione di Abramo, ecco che l’intenzione divina di sottoporlo a una prova simile è moralmente distorta. Infatti anche dopo che si chiarisce che si trattava solo di una prova, il fatto che ci sia stata una simile richiesta indica che potrebbero essercene altre, di tipo concreto.

Modello immorale

La teoria secondo la quale la richiesta di Dio di sacrificare Isacco è stata fatta per insegnare ad Abramo che nel giudaismo non ci sono sacrifici umani non è a mio parere corretta. Innanzi tutto la questione del divieto di sacrifici umani non è menzionata in questo episodio e, in secondo luogo, Abramo non riceve nessun rimprovero ma solo parole di elogio per la sua disponibilità a immolare il figlio e a eseguire l’ordine divino.

La pecca morale di Abramo è quindi più grave di quella di Dio. Senza discutere, senza fare domande e senza recriminare è pronto a eseguire un ordine insensato e ingiusto, ad abbandonare ogni logica e ogni naturale senso di giustizia, ad ammazzare un innocente per dimostrare la propria devozione e fiducia in Dio.

Questa disponibilità e assoluta obbedienza sono di ispirazione a molte atrocità commesse in nome di un ordine divino. Abramo, da un punto di vista religioso, rappresenta un modello assolutamente immorale per le generazioni future e il suo comportamento getta un’ombra sulla sua personalità di difensore della giustizia, rivelatasi, per esempio, durante il colloquio con Dio sulla distruzione di Sodoma e Gomorra, quando lui giustamente domanda: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio?» (Genesi, 18, 23) E: «Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?» (Genesi, 18, 25).[...]

Il mito del sacrificio di Isacco va dunque fermamente respinto da un punto di vista morale? Forse lo si può parzialmente salvare partendo da una posizione secolare che sostiene che Dio non esiste e Abramo ha agito in piena autonomia, per propria decisione e volontà.

La deterrenza

Abramo ha lasciato la casa di suo padre Terach quando era ormai uomo fatto per seguire una nuova fede. Ha reciso i suoi legami familiari, tribali, ha abbandonato la sua patria, ha voltato le spalle alla fede dei suoi avi ed è partito per un paese straniero per fondare una nuova religione. A un’età ormai avanzata, e dopo aver finalmente avuto un figlio dalla moglie Sara, poteva certamente ipotizzare che suo figlio Isacco si sarebbe comportato con lui come lui aveva fatto con suo padre Terach. Vale a dire avrebbe potuto abbandonare la fede in un unico Dio a favore di altri dei e forse se ne sarebbe andato altrove.

Come poteva allora Abramo scongiurare una simile eventualità? Anziché rivolgersi agli abitanti della terra di Canaan e convincerli della bontà e della verità della sua nuova fede ha optato per una strada più facile, scegliendo di garantire la continuità del suo nuovo credo per mezzo della sua discendenza. E per ottenere questo obiettivo ha organizzato la messinscena del sacrificio del figlio: ha condotto il ragazzo su un monte, ha costruito un altare, ha legato Isacco e ha brandito il coltello come a dire: «Io sono pronto a ucciderti. Nonostante ti ami potrei ammazzarti se tu cambiassi fede. Potrei fare a te quello che mio padre, Terach, non fece a me per tenermi stretto al suo credo».

All’ultimo momento, però, finge un ripensamento, come se Dio gli avesse parlato tramite un angelo e gli avesse detto: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente» (Genesi, 22, 12). Il messaggio a Isacco è quindi chiaro: «Io, da parte mia, avrei potuto ucciderti ma il Dio in cui credo ha avuto pietà di te e non me lo ha permesso. Da oggi in poi sappi, Isacco, che non a me, che ti ho messo al mondo, devi la vita, ma al Dio che ti ha salvato». [...]

All’ultimo momento, però, finge un ripensamento, come se Dio gli avesse parlato tramite un angelo e gli avesse detto: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente» (Genesi, 22, 12). Il messaggio a Isacco è quindi chiaro: «Io, da parte mia, avrei potuto ucciderti ma il Dio in cui credo ha avuto pietà di te e non me lo ha permesso. Da oggi in poi sappi, Isacco, che non a me, che ti ho messo al mondo, devi la vita, ma al Dio che ti ha salvato». [...]La paura

Secondo questa interpretazione laica Abramo, che non ha nessuna intenzione di uccidere il figlio ma vuole solo minacciarlo e intimidirlo, non può essere quindi accusato di tentato omicidio o di cieca obbedienza a una richiesta «divina» di un omicidio. Non è invece esente dall’accusa di avere terrorizzato Isacco. E in ebraico l’espressione «la paura di Isacco», nata da questo episodio, è presente in numerose preghiere e salmi liturgici. Il poeta Haim Gori ha ben espresso il terrore provato da Isacco in una sua famosa poesia intitolata Eredità. E così scrive nell’ultima strofa:

«Isacco, come narrato, non fu offerto in sacrificio.

«Isacco, come narrato, non fu offerto in sacrificio.

Visse per lunghi anni.

Visse per lunghi anni.

Vide il bene, finché gli occhi non gli si oscurarono.

Vide il bene, finché gli occhi non gli si oscurarono.

Ma lasciò il ricordo di quell’attimo in eredità ai suoi discendenti.

Ma lasciò il ricordo di quell’attimo in eredità ai suoi discendenti.

Che nascono

Che nascono

Con un pugnale conficcato in cuore».

Con un pugnale conficcato in cuore». -

> LA CARITA’ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA", LA VECCHIA ALLEANZA EDIPICA DELLA MADRE CON IL FIGLIO --- Le 7 opere di misericordia (di A. Zaccuri)16 dicembre 2015, di Federico La Sala

- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.

Le 7 opere di misericordia

di Alessandro Zaccuri (Avvenire, 2 luglio 2015)

Sono sette per il corpo e sette per lo spirito, in una simmetria quasi perfetta. E diciamo “quasi” solo perché nella Regola san Benedetto introduce un’ottava opere di misericordia spirituale, «non disperare mai della misericordia di Dio», che può anche servire da sintesi. Elenchiamole, a ogni buon conto, cominciando proprio da quelle di cui ci occuperemo in questo piccolo viaggio tra i bisogni e le sollecitudini della nostra società. Opere di misericordia corporale, dunque: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. E quelle di misericordia spirituale: istruire gli ignoranti, consigliare i dubbiosi, consolare gli afflitti, correggere i peccatori, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare per tutti.

Di tappa in tappa, visitando diverse città d’Italia, avremo modo di vedere come le prime siano espressione delle seconde, in una continuità irrinunciabile tra anima e corpo, tra spirito e materia. Parleremo di emergenze sociali, certo, ma lo sguardo della misericordia - alla quale papa Francesco ha voluto intitolare il Giubileo straordinario che si aprirà l’8 dicembre di quest’anno- va sempre oltre la contingenza immediata e riesce a scrutare la povertà umana nelle quadruplice articolazione suggerita dal cardinale Walter Kasper nel suo saggio Misericordia (Queriniana, 2013): economica, culturale, di relazioni e, appunto, spirituale.

A farci da guida sarà uno dei più celebri dipinti del periodo napoletano di Caravaggio, la raffigurazione delle Sette opere di misericordia corporale eseguita fra il 1606 e il 1607 per il Pio Monte della Misericordia. Il quadro - oggi inserito nel percorso museale del Pio Monte, con ingresso da via dei Tribunali a Napoli - offre una rappresentazione allegorica delle varie “opere”, in una composizione dominata dalla presenza sovrannaturale dell’Angelo. Proveremo, di volta in volta, a suggerire qualche spunto a commento delle singole raffigurazioni.

Per adesso iniziamo a osservare il carattere corale o, meglio, sinfonico del dipinto di Caravaggio: tante situazioni differenti, che trovano unità nella mobilità di sguardo richiesta allo spettatore, come se la realtà del mondo fosse troppo vitale e complessa nella sua drammaticità per poter essere fissata in un’unica immagine. Il “dar da mangiare agli affamati”, nella fattispecie, è illustrato con un richiamo alla mitologia classica, attraverso la cosiddetta caritas romana.

Il vecchio che vediamo ritratto alla destra della scena è infatti il romano Cimone (o Micon, secondo altre fonti), condannato a morire di fame in carcere. La donna che gli offre il latte dal seno è la figlia Pero, che con questo stratagemma riesce a tenere in vita il padre. Un modo per ricordarci che la misericordia è sempre giovane e ricca di inventiva, così come non conosce età la necessità di essere nutriti. Nel corpo e nello spirito.

-

> LA CARITA’ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA" --- E LA CARITA’ "POMPOSA" DI MURATORI E BENEDETTO XVI.8 aprile 2013, di Federico La Sala

-

> LA CARITA’ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA" ---- Vorrei ricordare che fu proprio Costantino il padre dell’antisemitismo (Arturo Schwarz)..9 novembre 2012, di Federico La Sala

Ecco perché Costantino non fu tollerante

risponde Corrado Augias (la Repubblica, 9.11.2012)

Caro Augias,

vari quotidiani, dando notizia della mostra milanese su Costantino, hanno titolato sulla sua “tolleranza”. -Vorrei ricordare che fu proprio Costantino il padre dell’antisemitismo. Egli emanò, l’11 dicembre 321, l’edito Codex Judaeis, prima legge penale antiebraica, segnando così l’inizio di una persecuzione e del tentativo di genocidio degli ebrei.

L’editto definiva l’ebraismo: “secta nefaria, abominevole, feralis, mortale” e formalizzava l’accusa di deicidio. Da allora, il processo antisemitico non s’è più interrotto, ad eccezione del breve periodo di reggenza dell’imperatore Giuliano detto (a torto) l’Apostata.

L’editto definiva l’ebraismo: “secta nefaria, abominevole, feralis, mortale” e formalizzava l’accusa di deicidio. Da allora, il processo antisemitico non s’è più interrotto, ad eccezione del breve periodo di reggenza dell’imperatore Giuliano detto (a torto) l’Apostata.

I successivi imperatori introdussero le Norme Canoniche dei Concili nel Codice Civile e Penale.

I successivi imperatori introdussero le Norme Canoniche dei Concili nel Codice Civile e Penale.

Con Costantino II, Valentiniano e Graziano, dal 321 al 399 d.C., una serie spietata di leggi ha progressivamente e drasticamente ridotto i diritti degli ebrei.

Con Costantino II, Valentiniano e Graziano, dal 321 al 399 d.C., una serie spietata di leggi ha progressivamente e drasticamente ridotto i diritti degli ebrei.

Si condannava ogni ebreo ad autoaccusarsi di esserlo: in caso contrario c’erano l’infamia e l’esilio. -Proibito costruire sinagoghe. Leggi contro la circoncisione. Obbligo di sepoltura in luoghi lontani e separati da quelli cristiani. Altro che tolleranza, c’è un limite anche alla falsificazione della storia.

Si condannava ogni ebreo ad autoaccusarsi di esserlo: in caso contrario c’erano l’infamia e l’esilio. -Proibito costruire sinagoghe. Leggi contro la circoncisione. Obbligo di sepoltura in luoghi lontani e separati da quelli cristiani. Altro che tolleranza, c’è un limite anche alla falsificazione della storia.

Arturo Schwarz

Arturo SchwarzLa mostra milanese celebra i 17 secoli che ci separano dalla promulgazione di quell’editto di Milano (313 e.v.) con il quale il grande imperatore rendeva il cristianesimo “religio licita”, dopo che per secoli i suoi seguaci erano stati perseguitati. Le ragioni del provvedimento, al di là delle letture agiografiche, furono ovviamente politiche: l’impero tendeva a spaccarsi, la nuova religione parve un “collante” più efficace dei vecchi culti. Costantino peraltro conservò per tutta la vita il titolo “pagano” di pontifex maximus e si convertì al cristianesimo solo in punto di morte.

Né il suo comportamento personale ebbe nulla di veramente cristiano (fece uccidere moglie e figlio) anche se gli ortodossi lo hanno santificato. Quel che più conta, considerata la lettera del signor Schwarz, fu il suo fiero antigiudaismo. Arrivò a definire quella religione “superstitio hebraica” contrapponendola alla “venerabilis religio” dei cristiani. Presiedette, da imperatore, e diremmo da “papa”, il fondamentale Concilio di Nicea (325).

Soprattutto aprì la strada all’unificazione dei due poteri, temporale e religioso, in uniche mani. All’inizio furono quelle dell’imperatore, cioè le sue, col passare degli anni diventarono quelle del pontefice romano. Alla fine di quello stesso IV secolo il percorso si concluse quando un altro imperatore, Teodosio I, proclamò il cristianesimo religione di Stato, unica ammessa, facendo così passare i cristiani dal ruolo di perseguitati a quello di persecutori di ogni altro culto, ebrei compresi.

-

> LA CARITA’ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA" --- E LA "CHARITE DULCISSIMA". UNA STORIA DI LUNGA DURATA (di Franco Manzoni, Amore e Psiche. Il racconto di Apuleio)14 giugno 2012, di Federico La Sala

UNA QUESTIONE MORALE EPOCALE. SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.

UNA QUESTIONE MORALE EPOCALE. SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.

"CHARITE DULCISSIMA": IL RACCONTO DI APULEIO, A DIFESA DI UNA FANCIULLA RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI PER OTTENERE UN BUON RISCATTO!

"CHARITE DULCISSIMA": IL RACCONTO DI APULEIO, A DIFESA DI UNA FANCIULLA RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI PER OTTENERE UN BUON RISCATTO!

-

> LA CARITA’ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA", LA VECCHIA ALLEANZA EDIPICA ---- La via della pace che passa dalla Palestina (di Abraham B. Yeoshua)5 marzo 2012, di Federico La Sala

Israele - Iran

La via della pace che passa dalla Palestina

di Abraham B. Yeoshua (La Stampa, 05.03.2012)

Ogni vero passo verso un accordo con i palestinesi farà sì che questi ultimi si uniscano alla ferma richiesta di bloccare le minacce di guerra iraniane Qualche giorno fa un giornalista televisivo olandese mi ha intervistato a proposito della questione nucleare iraniana. A quanto pare il primo ministro Netanyahu ha vietato ai politici di rilasciare interviste in merito e il giornalista olandese non ha avuto altra scelta che cercare altri candidati, forse più «intellettuali» ma privi di informazioni autorevoli e fondate.

Il giornalista mi ha chiesto se ritenevo che Israele avrebbe attaccato gli impianti nucleari in Iran. Gli ho risposto che non lo sapevo. Mi ha chiesto se ritenevo fosse il caso di colpire la ricerca nucleare iraniana per impedire la produzione di una bomba atomica. Ho risposto che non lo sapevo. Ha insistito a domandare se ritenevo che l’Iran potesse usare un’eventuale bomba contro Israele. Ho risposto che non lo sapevo. Ha poi proseguito chiedendomi se ritenevo che Israele potesse accontentarsi delle sanzioni imposte dall’Occidente contro l’Iran. Ancora una volta ho risposto che non lo sapevo. A questo punto ho notato che il giornalista stava cominciando a mostrare segni di disperazione per questo suo intervistato «intellettuale» che rispondeva a ogni domanda con un «non lo so» e mi ha chiesto: «Allora mi dica cosa sa». Ho immediatamente risposto che sapevo cosa andava fatto con urgenza perché tutte le sue domande si rivelassero inutili: riprendere con energia, onestà e serietà il processo di pace con i palestinesi e arrivare a ciò che persino l’attuale governo di destra ha apertamente dichiarato essere un obiettivo politico: due Stati per due popoli. E come atto di buona volontà interrompere l’ampliamento degli insediamenti esistenti e smantellare quelli illegali. E se ciò sarà fatto gli iraniani saranno costretti ad abbandonare la loro retorica esaltata e le loro perfide minacce.

Non intendo addentrarmi nella questione della minaccia reale o immaginaria dell’Iran verso i Paesi arabi suoi vicini: l’Arabia Saudita e gli Stati del Golfo. Né intendo addentrarmi nella questione del prezzo del petrolio e delle sue eventuali ripercussioni. Che i musulmani, sciiti o sunniti, si sbrighino le loro beghe fra loro. E che gli Stati Uniti e l’Occidente si preoccupino da sé dei loro interessi vitali. E se ritengono che un Iran nucleare possa rappresenta una minaccia per i loro alleati, penso che abbiano a disposizione i mezzi economici o militari e abbastanza portaerei per neutralizzare questa minaccia senza mettere a repentaglio l’incolumità delle loro città e dei loro cittadini.

Una cosa però mi è chiara alla luce dell’esperienza passata e presente.

Quando lo Stato di Israele fu fondato Iran e Turchia, due Stati musulmani, lo riconobbero. Di più. I rapporti con le antiche comunità ebraiche presenti sul loro territorio si mantennero relativamente corretti e tolleranti, diversamente da quanto avvenne in altri Paesi arabi - e anche in alcuni cristiani - dove agli ebrei fu riservato un trattamento duro e umiliante. E negli anni in cui l’ostilità araba verso Israele era assoluta e inequivocabile l’Iran e la Turchia continuarono a mantenere relazioni economiche, diplomatiche, e persino militari con Israele. Anche dopo la guerra dei Sei giorni e quella del Kippur, quando questi due Paesi islamici, come altri Paesi del mondo, chiesero la creazione di uno Stato palestinese a fianco di Israele, non interruppero le relazioni diplomatiche con Israele.

Lo Stato ebraico non ha mai ucciso un soldato iraniano né l’Iran ne ha mai ucciso uno israeliano. I due Paesi non hanno una frontiera comune e non vi è alcuna controversia territoriale tra loro.

Non sono un esperto dell’Iran per cui non so se l’odio cocente che i suoi leader manifestano contro Israele provenga dal profondo del cuore o se permetta loro di dare un contenuto e uno scopo al dominio oltranzista religioso che rappresentano. Le intenzioni e dichiarazioni degli iraniani sono serie o sono soltanto slogan intesi a rafforzare l’unità nazionale? L’Iran, nonostante il regime crudele e fanatico che lo governa, non è la Corea del Nord, e questo lo si può vedere dai film profondi e complessi che produce e certamente dalla rivolta popolare avvenuta due anni fa. Anche gli iraniani sono consapevoli dell’evoluzione della situazione in Medio Oriente e della primavera araba che ha indebolito tutti gli Stati arabi.

È vero che dopo l’Olocausto occorre prendere in seria considerazione qualsiasi dichiarazione folle e irrazionale di Paesi totalitari. Non posso quindi biasimare le autorità israeliane che minacciano di bombardare gli impianti nucleari iraniani e si preparano militarmente a una tale eventualità. Ma sono sicuro che ogni vero passo verso la pace con i palestinesi farà sì che questi ultimi si uniscano alla ferma richiesta di fermare le minacce di guerra iraniane perché un eventuale conflitto fra Israele e Iran distruggerebbe ogni possibilità di indipendenza nella loro patria.

-

> LA CARITA’ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA", LA VECCHIA ALLEANZA ---- IL TRAMONTO DI UN MODELLO CULTURALE. «Ci sono tante Concetta ma vanno aiutate davvero. Sono la speranza del Sud». Intervista a Luigi Ciotti (di Massimiliano Amato)11 febbraio 2012, di Federico La Sala

«Ci sono tante Concetta ma vanno aiutate davvero. Sono la speranza del Sud»

intervista a Luigi Ciotti,

a cura di Massimiliano Amato (l’Unità, 11 febbraio 2012)

Maria Concetta, Lea, Rita, Giuseppina. Storie di donne che, dice don Luigi Ciotti, «hanno deciso di ribaltare il piano inclinato della violenza lungo il quale le mafie fanno scivolare la vita di migliaia di persone, ed adesso si rifiutano di ritenere quella mafiosa l’unica organizzazione sociale possibile». C’è più di una nota di speranza, nelle parole del fondatore di “Libera”. C’è la consapevolezza ragionata che si è messo in moto un meccanismo inarrestabile, impensabile appena pochi anni fa nel Sud del padre-marito-figlio padrone.

È lo scardinamento definitivo di un modello ancestrale, don Luigi?

«C’è questo dato, che può interessare i sociologi, ma c’è ovviamente molto altro. La molla che fa scattare la ribellione è l’arrivo dei figli. È l’amore viscerale che produce la rottura: il pensiero delle creature che hanno messo al mondo le spinge a chiudere con quel mondo di sopraffazione e violenza. Lea Garofalo la conobbi a Firenze, al termine di una manifestazione di “Libera”. Si avvicinò e mi chiese aiuto, non per sé, ma per Denise, la figlia: Lea non voleva che la ‘ndrangheta le rubasse la vita come l’aveva rubata a lei. Le procurammo un avvocato, che ora assiste Denise nel processo contro i presunti assassini della madre. In fondo, che cosa mi aveva chiesto la povera Lea? Di aiutarla a riappropriarsi della propria dignità, e di esser messa nelle condizioni di far crescere la figlia in un mondo pulito».

Poi venne Maria Concetta Cacciola.

«Un’altra bella e alta donna del Sud, come Rita Atria, come la Buscemi, che sfidò i suoi fratelli nelle aule di Tribunale, come Felicia Bortolotti Impastato. Quando le uccisero il figlio Peppino disse una cosa meravigliosa: non voglio vendetta, voglio giustizia. Trasformò immediatamente il dolore in volontà di cambiamento. Ora sono loro, le donne, la punta più avanzata del risveglio antimafia che registriamo al Sud».

Uno spiraglio di luce.

«Più di uno spiraglio. C’è uno straordinario fermento sotterraneo, sicuramente frutto del grande lavoro culturale svolto negli ultimi anni nelle scuole e all’interno della società meridionale. Perché guardi, in queste donne non c’è solo la volontà di cambiare campo, c’è soprattutto il bisogno di ritrovare ciò che le mafie hanno rubato loro: la libertà, la vita, la dignità».

È un movimento importante?

«È un fiume che va progressivamente ingrossandosi. Non ci sono solo le collaboratrici e le testimoni di giustizia. Ci sono tante donne, come associazione ne seguiamo attualmente una quindicina, che fanno fagotto e basta. Scappano con i figli, decidendo di rompere per sempre con quella vita. Magari non hanno niente da offrire allo Stato, perché dei loro uomini, mariti, fratelli, padri, sanno solo che sono dei delinquenti e basta».

E chi le protegge?

«Ci sforziamo di farlo noi, e sono salti mortali. Recentemente sono stato contattato da una di loro, a cui hanno ammazzato il marito. Niente nomi. Ha una figlia piccola: mi ha detto che vuole che cresca al Nord, lontana dall’ambiente che ha deciso la morte del padre. È un problema del tutto nuovo, perché queste persone non rientrano nei parametri previsti dalla legge per l’applicazione delle misure di protezione. Non hanno scorta, né sussidi economici dello Stato, non possono cambiare identità».

Come fate?

«Ci affidiamo alla rete di sindaci amici che abbiamo cercato di creare in tutta Italia. Ci danno una mano loro. Le facciamo spostare in continuazione da un comune all’altro, sempre sperando che non accada niente, perché il mondo che si sono lasciate alle spalle non dimentica: le cerca, le tampina. E loro, giustamente, hanno paura. Ma in tutte il riscatto della dignità è più forte del timore di eventuali ritorsioni».

Sarà necessario intervenire sul piano normativo?

«Basterebbe esercitare buon senso e umanità: è sufficiente la stipula di protocolli riservati, in grado di coprire la vacatio legis. Ci troviamo di fronte a persone che hanno deciso con coraggio di infrangere codici millenari, fondati sulla violenza e su un assurdo rispetto sacrale del ruolo subordinato della donna. Per le mafie, sono mine vaganti non per quello che possono rivelare ai magistrati, ma soprattutto perché simboleggiano il tramonto di un modello culturale».

-

> LA CARITA’ SPAGNOLA, LA "CARITAS ROMANA", LA VECCHIA ALLEANZA ---- Yehoshua: «La logica coloniale è devastante». «Israele ha perso il sogno di essere un Paese normale e con confini definiti»9 febbraio 2012, di Federico La Sala

Yehoshua: «Chi ha tradito il sogno della mia Israele»

Yehoshua: «Chi ha tradito il sogno della mia Israele»

L’intervista «La logica coloniale è devastante»

L’intervista «La logica coloniale è devastante» «Israele ha perso il sogno di essere un Paese normale e con confini definiti»

«Israele ha perso il sogno di essere un Paese normale e con confini definiti» Il grande scrittore mette sotto accusa la «logica coloniale» che garantisce impunità per gli insediamenti illegali e anche per le violenze contro il «nemico»

Il grande scrittore mette sotto accusa la «logica coloniale» che garantisce impunità per gli insediamenti illegali e anche per le violenze contro il «nemico»

La mia Gerusalemme: «La cultura nazionalista e l’estremismo religioso se la prendono con l’altro, anche se donna laica o pacifista israeliano»

La mia Gerusalemme: «La cultura nazionalista e l’estremismo religioso se la prendono con l’altro, anche se donna laica o pacifista israeliano» di Umberto De Giovannangeli (l’Unità, 09.02.2012)

di Umberto De Giovannangeli (l’Unità, 09.02.2012)Non si può mascherare un fallimento politico con una improvvida fuga in avanti, quale è, a mio avviso, vagheggiare uno Stato binazionale. Sono sempre più convinto che la pace, che passa necessariamente attraverso la separazione di due popoli in due Stati, non è una concessione fatta ai palestinesi ma è un’esigenza vitale per un Paese, Israele, che intende preservare i sue due caratteri fondanti: l’identità ebraica e la democrazia».

A sostenerlo è uno dei grandi della letteratura israeliana: Abraham Bet Yehoshua, il cui ultimo romanzo, La scena perduta (Einaudi) è già un bestseller internazionale.

Rilanciare l’idea di due Stati per due popoli significa anche affrontare un tema caro a Yehoshua: quello dei confini. Un tema fondamentale, riflette lo scrittore israeliano, «perché la mancanza di confini fra due nazioni è una delle cause principali del sangue versato in tutti questi anni. Ed anche perché definire i confini ci impone di ripensare noi stessi, rivisitare la storia di Israele e tornare agli ideali originari del sionismo, per i quali l’essenza dello Stato di Israele non si incentrava nelle sue dimensioni territoriali né in un afflato messianico, bensì nel fare d’Israele un Paese normale. La conquista della normalità: è il sogno da realizzare, l’approdo finale, la conquista di una vita, il modo migliore per essere altri e diversi, unici e particolari - come lo è ogni popolo - senza preoccuparci di perdere l’identità».

Perché è importante per Israele non abbandonare una riflessione, che è culturale oltre che politica, sul tema dei confini?

«Definire i confini ci impone di ripensare noi stessi, rivisitare la storia di Israele e tornare agli ideali originari del sionismo, per i quali l’essenza dello Stato di Israele non si realizzava nelle sue dimensioni territoriali né in un afflato messianico, bensì nella capacità di fare d’Israele un Paese normale. Lei mi chiedeva cos’è per me la pace? La risposta è semplice e al tempo stesso terribilmente difficile da realizzare: la pace è la conquista della normalità. E quando ci sarà la pace e il quadro normale dello Stato d’Israele consentirà il riconoscimento definitivo del consesso dei popoli, e in particolare dei popoli dell’area in cui ci troviamo, ci renderemo conto che “normalità” non è una parola spregevole ma, al contrario, l’ingresso in una epoca nuova e ricca di possibilità, in cui il popolo ebraico potrà modellare il proprio destino, produrre una propria cultura completa. Si dimostrerà il modo migliore per essere altri e diversi, unici e particolari come lo è ogni popolo senza preoccuparci di perdere l’identità».

«D’altro canto, l’abbattimento del "Muro" che riguarda noi israeliani e i palestinesi continua lo scrittore non può portare con sé l’idea di una unificazione tra due entità nazionali che restano comunque separate. Voglio essere ancora più esplicito: l’opposto del "Muro", la sua alternativa non è uno Stato binazionale, che era e resta una soluzione impraticabile». Su cosa fonda questa valutazione? «Alla base vi sono ragioni molteplici e di diversa natura. In questo conflitto israeliani e palestinesi hanno rafforzato le rispettive identità nazionali, oltre che una diffidenza reciproca. Alla fine, spero e credo, ci sarà pace ma mai “amore”. Se pace sarà, sarà la pace dei generali, come Yitzhak Rabin, che combatterono per una vita contro il nemico e da questa esperienza trassero la convinzione che non esiste una via militare alla sicurezza e alla normalità per Israele. E poi alla base della separazione in due Stati c’è anche un’altra ragione che investe l’essenza di Israele, che rimanda alla sua identità ebraica. Ed è proprio per preservare questa identità, insieme ai suoi caratteri democratici, che occorre separarci riconoscendo all’altro, ai palestinesi, il diritto, che porta con sé anche obblighi e doveri, ad un proprio Stato».

In Israele si discute molto sul pericolo interno, rappresentato dall’estrema destra ultranazionalista. A suo avviso esiste un nesso, e se sì quale, tra la pace e la sconfitta dell’estrema destra radicale?

«La pace con i palestinesi, e la fine del regime di occupazione nei Territori, non è una gentile concessione al “nemico”, ma è la condizione fondamentale per preservare il nostro sistema democratico e quei valori che ne sono a fondamento».

Insisto su questo punto: perché la fine dell’occupazione può divenire un efficace antidoto contro l’affermarsi di una cultura e di una pratica estremista in Israele?

«Perché spazza via quella cultura dell’emergenza sulla base della quale c’è chi tende a mettere tra parentesi qualsiasi altra cosa. Noi non stiamo parlando di territori di oltremare, stiamo parlando di città palestinesi che sono a pochi chilometri da Gerusalemme o da Haifa. Si confiscano terre palestinesi illegalmente, si permette che coloni che risiedono in insediamenti illegali possano compiere atti provocatori contro i palestinesi senza per questo incorrere nelle pene che analoghe azioni comporterebbero se commesse in Israele e contro altri cittadini israeliani. Questa logica colonialista rischia di trasformarsi in un cancro le cui metastasi aggrediscono il corpo sano di Israele. L’emergenzialismo rischia sempre più di divenire sinonimo di impunità; e l’impunità porta con sé la convinzione che tutto sia lecito, anche usare violenza all’altro da sè, sia esso una donna laica o un pacifista considerato come un traditore da schiacciare. Non mi riferisco solo all’estrema destra politica. Anche l’universo religioso, con tutte le sue correnti, sta diventando sempre più oltranzista, inventando nuovi divieti e forme di tormento. Chi avrebbe mai pensato che nella mia città natale, Gerusalemme, sarebbe stata introdotta la separazione tra donne e uomini su alcune linee di trasporto urbano? Chi avrebbe mai pensato che gli ultra ortodossi avrebbero conquistato interi quartieri in varie città proibendo ai loro seguaci di affittare appartamenti agli arabi? Anche qui c’è un legame con il tema della pace e di uno Stato palestinese: quanto più i toni del dibattito sulla creazione di questo Stato si smorzano, e le reali differenze politiche sul tema scompaiono, con una sinistra che sbiadisce la sua identità e smarrisce la propria memoria storica, tanto più in Israele si risveglia un’impetuosa ondata nazionalista che tende a ledee inviolabili diritti civili».

Nelle scorse settimane, lei ha tenuto un ciclo di conferenze in Italia in occasione della Giornata della Memoria. Cosa significa oggi per Israele «farsi carico» della Shoah?