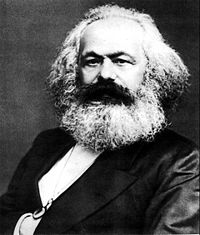

KARL MARX, "CAPITALISMO, ISTRUZIONI PER L’USO". UNA CONCISA E RAPIDA ANTOLOGIA DELLE SUE OPERE - a cura di Federico La Sala

sabato 5 maggio 2007.

- [...] la gratitudine e la delizia. Gratitudine perché mentre per millenni oggetto del filosofare erano stati l’essere, la sostanza, l’essenza, la trascendenza, il noumeno, l’Io, con Marx irrompono come oggetti del pensiero entità inimmaginabili per la tradizione classica come la miniera, la fabbrica, la vendita di sé, le merci, gli spiccioli. Delizia per sentenze come questa: «L’esigenza di abbandonare le illusioni sulla sua (del popolo) condizione, è l’esigenza di abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni» [...]

- MARX E LA CRITICA DELL’ECONOMIA TEOLOGICO-POLITICA.

"SCORPIONE E FELICE". RIDENDO E SCHERZANDO, MARX TROVA "LA PIETRA FILOSOFALE" DEL SUO CAMMINO....

"SCORPIONE E FELICE". RIDENDO E SCHERZANDO, MARX TROVA "LA PIETRA FILOSOFALE" DEL SUO CAMMINO....

Con Marx tra delizia e gratitudine

In un sapiente assemblaggio l’antologia «Capitalismo. Istruzioni per l’uso» propone un compendio dell’opera marxiana rivelandone tutta la straordinaria attualità

di Marco D’Eramo (il manifesto, 04.05.2007)

È una vera goduria: quell’intelligenza che sprizza da tutti i pori, quella nervosità di scrittura, quella capacità di incazzarsi e di indignarsi a ragione. Quello sbatterti in faccia te stesso. E bisogna ringraziare Enrico Donaggio e Peter Kammerer per averci offerto l’occasione di un piacere così intenso. Hanno curato infatti per i tipi di Feltrinelli una rapida antologia degli scritti di Karl Marx (Capitalismo, istruzioni per l’uso, pp. 266, euro 10).

Già. Perché per le letture succede come per gli amori, e col tempo uno arriva persino a scordarsi la qualità delle voluttà che aveva provato: ci si ricorda un grande piacere, ma la sua peculiare irripetibilità sfuma nella nebbia. Così avviene per i testi, un tempo tanto annotati, di Marx.

Solo lui può dire che «un possessore di denaro» esiste «come bruco del capitalista». Solo lui può affilare una frase fino al punto da diventare: «La critica non è una passione del cervello, è il cervello della passione». E come ti rivolta la frittata: «Noi non trasformiamo le questioni terrene in questioni teologiche. Noi trasformiamo le questioni teologiche in questioni terrene. Dopo che per lungo tempo la storia si è risolta in superstizione, noi risolviamo la superstizione in storia».

In particolare fanno impazzire gli esempi di Marx: «Una sedia a quattro zampe ricoperta di velluto rappresenta, in date circostanze, un trono; ma non per questo una sedia, cioè un oggetto che serve per sedersi, diviene un trono per la natura del suo valore d’uso». O, per descrivere «la forza divina» del denaro: «Io sono brutto, ma posso comprarmi la più bella tra le donne. Dunque non sono brutto, in quanto l’effetto della bruttezza, la sua forza repulsiva, è annullata dal denaro. Come individuo io sono storpio, ma il denaro mi dà 24 gambe...»

C’è da sperare che sia vincente l’operazione di Kammerer e Donaggio, che - con sapiente assemblaggio e rimandi incrociati - è un compendio sistematico di Marx più che un suo florilegio: la ragione d’essere di un’antologia sta nel cercare di accostare un pensiero a chi gli è alieno, anche se curioso. Perciò non so che effetto farà a un giovane la scelta che ci viene proposta, perché la mia esperienza è invece un rapido ripercorrere tutti quei brani che ti hanno fatto vibrare il cuore, una sorta di compilation filosofico/politica in cui sono riunite tutte le arie che riascoltavi di continuo da ragazzo («feticismo delle merci», «general intellect», «tutto quel che è solido svanisce nell’aria»...)

Ma posso testimoniare di una inesausta sorpresa e di due irrisolti problemi. La sorpresa è quanto continua a essere attuale Marx. C’è un passo sugli economisti ottocenteschi che fa venire in mente in modo irresistibile Francis Fukuyama e la sua tesi sulla «fine della storia» dopo il 1991: «Gli economisti hanno un curioso modo di procedere. Non esistono per essi che due tipi di istituzioni, quelle dell’arte e quelle della natura. Le istituzioni del feudalesimo sono istituzioni artificiali, quelle della borghesia sono istituzioni naturali. E in questo gli economisti somigliano ai teologi, i quali pure distinguono tra due tipi di religione. Ogni religione che non sia la loro è un’invenzione degli uomini, mentre la loro è un’emanazione di Dio». (Per gli economisti, i rapporti della produzione borghese) «sono leggi naturali indipendenti dall’influenza del tempo. Sono leggi eterne che debbono sempre reggere la società. Così c’è stata la storia, ma ormai non ce n’è più».

Altrettanto fulminanti sono le descrizioni del buonismo borghese: «Una parte della borghesia desidera porre rimedio agli inconvenienti sociali, per garantire l’esistenza della società borghese. Rientrano in questa categoria economisti, filantropi, umanitari, miglioratori della situazione delle classi lavoratrici, organizzatori di beneficenze, protettori degli animali, fondatori di società di temperanza e tutta una variopinta genia di oscuri riformatori...».

Ma alla fine questa incredibile attualità di Marx diventa un problema per noi che nel 2007 parliamo di scritti del 1844 o del 1865: come mai ci sembra tanto attuale uno sguardo di un secolo e mezzo fa? Soprattutto se i centocinquant’anni intercorsi sono stati così fulminei nelle trasformazioni che hanno provocato? Non siamo forse noi a essere incapaci di cogliere la specifica novità del nostro tempo, come invece Marx coglieva quella del suo? Insomma, l’attualità di Marx non dipende dal fatto che noi vediamo della realtà solo quella parte che le sue categorie ci permettono di cogliere con chiarezza, mentre ci sfugge tutto ciò che non è stato illuminato da quell’abbagliante riflettore che è la sua indagine del mondo?

E poi: senza Hegel, Marx non sarebbe. La sua forza furibonda, e perfino un suo certo giro di frase, la fulmineità di certe sue sentenze, deve tutto al filosofo svevo. Ma proprio l’impronta hegeliana mi sembra oggi, a tanti anni di distanza dal primo accostarmi alle sue idee, la parte più fragile di Marx. Non è qui il caso di intavolare una discussione sul concetto cardine, e tutto hegeliano, di «alienazione», che - così come è posto - continua a non convincere, e a rimandare a una supposta unità romantica dell’uomo «per sé».

Più utile accennare a un altro grave problema del marxismo: cioè la sua straordinaria potenza diagnostica contrapposta alla sua scarsa capacità di previsione. Certo che un fenomeno come l’Urss Marx non l’avrebbe mai previsto. Ma questo dipende forse da qualcosa che può essere ascritto alla natura sistemica della storia umana: mentre la dialettica hegeliana produce sintesi, il meccanismo di retroazione (il feed-back), che ne è la versione non idealistica, appunto per questo produce conseguenze inattese.

In una logica sistemica, una delle ragioni per cui le previsioni di Marx sono state smentite è l’esistenza del marxismo stesso. Il marxismo, partecipando all’organizzazione del movimento operaio, ha contribuito alla nascita da un lato di forze riformiste, interne al sistema capitalistico, come le socialdemocrazie, il Labour, il Fronte popolare, che hanno alla lunga sdrammatizzato i moventi rivoluzionari della classe operaia; dall’altro del leninismo e delle rivoluzioni socialiste «in un solo paese», reintroducendo così il nazionalismo (e la sua versione terzomondista, «i fronti di liberazione nazionale») nell’orizzonte del proletariato mondiale. Marx si prefigurava un capitalismo in cui il marxismo non agiva. Forse se i leader sindacali, socialdemocratici o bolscevichi non si fossero appropriati di Marx e se i borghesi e i capitalisti non l’avessero attentamente studiato per neutralizzarne la logica, chissà se i proletari di tutto il mondo non sarebbero già uniti da tempo.

Ma tutto questo è senno di poi, di molto dopo. Restano invece la gratitudine e la delizia. Gratitudine perché mentre per millenni oggetto del filosofare erano stati l’essere, la sostanza, l’essenza, la trascendenza, il noumeno, l’Io, con Marx irrompono come oggetti del pensiero entità inimmaginabili per la tradizione classica come la miniera, la fabbrica, la vendita di sé, le merci, gli spiccioli. Delizia per sentenze come questa: «L’esigenza di abbandonare le illusioni sulla sua (del popolo) condizione, è l’esigenza di abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni».

- Critica della teoria marxista del “rispecchiamento”: il pensiero non è un registratore ["Dialttica negativa"

- "La teoria materialistica diviene non soltanto sbagliata in senso estetico rispetto al sublime svuotato della coscienza borghese, bensì non vera. Ciò è determinabile teoricamente. La dialettica è nelle cose, ma non sarebbe senza la coscienza che la riflette; così come essa si può tanto poco dissolvere in questa. In una materia assolutamente una, senza distinzioni, totale, non ci sarebbe dialettica. La dialettica ufficialmente materialistica ha saltato la gnoseologia per mezzo di decreti. La raggiunge la vendetta nella gnoseologia, nella teoria del rispecchiamento.

Il pensiero non è un’immagine riflessa della cosa - a ciò lo riduce soltanto una mitologia materialistica di stile epicureo, che inventa che la materia invia delle microimmagini - bensì tocca la cosa stessa. L’intenzione illuministica del pensiero - demitologizzazione - elimina nella coscienza il suo carattere d’immagine. Ciò che si vincola all’immagine, resta miticamente prigioniero, idolatria. La quintessenza delle immagini viene a costituire un baluardo davanti alla realtà. La teoria dell’immagine riflessa nega la spontaneità del soggetto, un movente della dialettica oggettiva di forze produttive e rapporti di produzione. Se il soggetto viene ridotto a ottuso rispecchiamento dell’oggetto, che manca necessariamente l’oggetto, il quale si apre soltanto all’eccesso soggettivo nel pensiero, ne risulta la quiete spirituale senza pace di un’amministrazione integrale. Soltanto una coscienza decisamente reificata s’immagina, o cerca di far credere ad altri, di possedere fotografie dell’oggettività. La sua illusione trapassa in immediatezza dogmatica.

Il pensiero non è un’immagine riflessa della cosa - a ciò lo riduce soltanto una mitologia materialistica di stile epicureo, che inventa che la materia invia delle microimmagini - bensì tocca la cosa stessa. L’intenzione illuministica del pensiero - demitologizzazione - elimina nella coscienza il suo carattere d’immagine. Ciò che si vincola all’immagine, resta miticamente prigioniero, idolatria. La quintessenza delle immagini viene a costituire un baluardo davanti alla realtà. La teoria dell’immagine riflessa nega la spontaneità del soggetto, un movente della dialettica oggettiva di forze produttive e rapporti di produzione. Se il soggetto viene ridotto a ottuso rispecchiamento dell’oggetto, che manca necessariamente l’oggetto, il quale si apre soltanto all’eccesso soggettivo nel pensiero, ne risulta la quiete spirituale senza pace di un’amministrazione integrale. Soltanto una coscienza decisamente reificata s’immagina, o cerca di far credere ad altri, di possedere fotografie dell’oggettività. La sua illusione trapassa in immediatezza dogmatica.

Quando Lenin, invece di entrare nella gnoseologia, riaffermò contro di essa con una specie di coazione a ripetere l’essere in sè degli oggetti della conoscenza, voleva mettere a nudo la complicità del positivismo soggettivo con i powers that be. Il suo bisogno politico si rivolse qui però contro il fine conoscitivo teorico. Una argomentazione trascendente liquida il problema per una pretesa di potere e per il peggio: ciò che è stato criticato, non essendo stato penetrato, resta illeso cosi come è, ed è in grado, appunto perchè non colpito, di risorgere in qualsivoglia momento in mutate costellazioni di potere. L’affermazione orale di Brecht, che dopo il libro sull’empiriocriticismo non è più necessaria alcuna critica alla filosofia dell’immanenza, fu miope.

Quando Lenin, invece di entrare nella gnoseologia, riaffermò contro di essa con una specie di coazione a ripetere l’essere in sè degli oggetti della conoscenza, voleva mettere a nudo la complicità del positivismo soggettivo con i powers that be. Il suo bisogno politico si rivolse qui però contro il fine conoscitivo teorico. Una argomentazione trascendente liquida il problema per una pretesa di potere e per il peggio: ciò che è stato criticato, non essendo stato penetrato, resta illeso cosi come è, ed è in grado, appunto perchè non colpito, di risorgere in qualsivoglia momento in mutate costellazioni di potere. L’affermazione orale di Brecht, che dopo il libro sull’empiriocriticismo non è più necessaria alcuna critica alla filosofia dell’immanenza, fu miope.

La teoria materialistica deve soddisfare desiderata filosofici, se non vuol cadere nello stesso provincialismo che deforma l’arte dei paesi orientali. Oggetto della teoria non è un immediato, di cui ci si possa portare a casa lo stampo; la conoscenza non possiede, come la polizia di stato, uno schedario dei suoi oggetti. Piuttosto li pensa nella mediazione, altrimenti si limiterebbe alla descrizione della facciata. Il criterio dell’intuizione sensoriale, sforzato e già problematico nel suo ambito non è applicabile, come Brecht infatti ammetteva, a ciò che è radicalmente mediato, la società; ad esso si sottrae ciò che è immigrato nell’oggetto come sua legge dinamica, necessariamente nascosta dalla forma ideologica del fenomeno.

La teoria materialistica deve soddisfare desiderata filosofici, se non vuol cadere nello stesso provincialismo che deforma l’arte dei paesi orientali. Oggetto della teoria non è un immediato, di cui ci si possa portare a casa lo stampo; la conoscenza non possiede, come la polizia di stato, uno schedario dei suoi oggetti. Piuttosto li pensa nella mediazione, altrimenti si limiterebbe alla descrizione della facciata. Il criterio dell’intuizione sensoriale, sforzato e già problematico nel suo ambito non è applicabile, come Brecht infatti ammetteva, a ciò che è radicalmente mediato, la società; ad esso si sottrae ciò che è immigrato nell’oggetto come sua legge dinamica, necessariamente nascosta dalla forma ideologica del fenomeno.

Marx, che nauseato dalle dispute accademiche irruppe nelle categorie gnoseologiche come nel negozio di porcellane di cui parla il proverbio, ben difficilmente attribuì troppo peso ad espressioni come rispecchiamento. La sua pretesa supremazia va a spese del momento critico-soggettivo. Sottolineandolo si ha sia ideologia che un elemento antiideologico: s’impedisce l’insinuazione che il prodotto e i rapporti di produzione siano immediatamente natura.

Marx, che nauseato dalle dispute accademiche irruppe nelle categorie gnoseologiche come nel negozio di porcellane di cui parla il proverbio, ben difficilmente attribuì troppo peso ad espressioni come rispecchiamento. La sua pretesa supremazia va a spese del momento critico-soggettivo. Sottolineandolo si ha sia ideologia che un elemento antiideologico: s’impedisce l’insinuazione che il prodotto e i rapporti di produzione siano immediatamente natura.

Nessuna teoria può, per amore di semplificazione agitatoria, ignorare il livello di conoscenza oggettivamente raggiunto. Essa deve rifletterlo e proseguirlo. L’unità di teoria e prassi non era intesa come concessione alla debolezza del pensiero, che è il prodotto deforme della società repressiva. Nella forma di registratore, alla quale il pensiero vorrebbe assimilarsi e a sua maggior gloria vorrebbe eliminarsi, la coscienza dichiara bancarotta di fronte ad una realtà, che al livello attuale non è data intuitivamente, ma funzionale, astratta in sè. Un pensiero che rispecchiasse sarebbe privo di riflessione, una contraddizione non dialettica: senza riflessione non c’è teoria. Una coscienza che inserisse tra sè e ciò che pensa, un terzo elemento, immagini, riprodurrebbe senza accorgersene l’idealismo; un corpus di rappresentazioni sostituirebbe l’oggetto della conoscenza, e l’arbitrio soggettivo di tali rappresentazioni è quello di chi ha il potere.

Nessuna teoria può, per amore di semplificazione agitatoria, ignorare il livello di conoscenza oggettivamente raggiunto. Essa deve rifletterlo e proseguirlo. L’unità di teoria e prassi non era intesa come concessione alla debolezza del pensiero, che è il prodotto deforme della società repressiva. Nella forma di registratore, alla quale il pensiero vorrebbe assimilarsi e a sua maggior gloria vorrebbe eliminarsi, la coscienza dichiara bancarotta di fronte ad una realtà, che al livello attuale non è data intuitivamente, ma funzionale, astratta in sè. Un pensiero che rispecchiasse sarebbe privo di riflessione, una contraddizione non dialettica: senza riflessione non c’è teoria. Una coscienza che inserisse tra sè e ciò che pensa, un terzo elemento, immagini, riprodurrebbe senza accorgersene l’idealismo; un corpus di rappresentazioni sostituirebbe l’oggetto della conoscenza, e l’arbitrio soggettivo di tali rappresentazioni è quello di chi ha il potere.

L ’aspirazione materialista di capire la cosa, esige il contrario: l’oggetto nella sua interezza si potrebbe pensare solo senza immagine. Tale assenza d’immagine converge con il divieto teologico di farsi un’immagine di Dio. Il materialismo lo secolarizza, non permettendo di dipingersi positivamente l’utopia: questo è il contenuto della sua negatività. Esso è d’accordo con la teologia, laddove è più materialistico. La sua nostalgia sarebbe la resurrezione della carne, che invece è del tutto estranea all’idealismo, il regno dello spirito assoluto. Punto di fuga del materialismo sarebbe la propria negazione, la liberazione dello spirito dal primato dei bisogni materiali nella condizione della loro soddisfazione.

L ’aspirazione materialista di capire la cosa, esige il contrario: l’oggetto nella sua interezza si potrebbe pensare solo senza immagine. Tale assenza d’immagine converge con il divieto teologico di farsi un’immagine di Dio. Il materialismo lo secolarizza, non permettendo di dipingersi positivamente l’utopia: questo è il contenuto della sua negatività. Esso è d’accordo con la teologia, laddove è più materialistico. La sua nostalgia sarebbe la resurrezione della carne, che invece è del tutto estranea all’idealismo, il regno dello spirito assoluto. Punto di fuga del materialismo sarebbe la propria negazione, la liberazione dello spirito dal primato dei bisogni materiali nella condizione della loro soddisfazione.

Lo spirito potrebbe conciliarsi soltanto con l’impulso corporale placato e diventare quel che da tanto tempo promette soltanto, finchè - entro il sortilegio delle condizioni materiali - nega la soddisfazione dei bisogni materiali."

Lo spirito potrebbe conciliarsi soltanto con l’impulso corporale placato e diventare quel che da tanto tempo promette soltanto, finchè - entro il sortilegio delle condizioni materiali - nega la soddisfazione dei bisogni materiali."

(Th. W. ADORNO, Dialettica negativa, Torino 1970, pagg. 183-185).

(Th. W. ADORNO, Dialettica negativa, Torino 1970, pagg. 183-185).

Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......

Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......

LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.

LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.

La Costituzione è (...) la nostra “Bibbia civile”, la Legge e il Patto di Alleanza dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ Costituenti (21 cittadine-sovrane presero parte ai lavori dell’Assemblea).

GIAMBATTISTA VICO, LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA, E GLI INTELLETTUALI ITALIANI: IL CASO COLLETTI.

GIAMBATTISTA VICO, LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA, E GLI INTELLETTUALI ITALIANI: IL CASO COLLETTI.

FLS

Forum

-

> KARL MARX, "CAPITALISMO, ISTRUZIONI PER L’USO". -- Karl Marx, laboratori politici per il presente. In occasione del bicentenario, percorso di letture sul pensatore di Treviri (di Benedetto Vecchi).17 maggio 2018, di Federico La Sala

Karl Marx, laboratori politici per il presente

KARL MARX. In occasione del bicentenario, percorso di letture sul pensatore di Treviri

di Benedetto Vecchi (il manifesto, 17.05.2018)

Una ricorrenza iniziata in sordina. Alcuni articoli diffusi in Rete, l’annuncio di prossime uscite da parte di alcune case editrici, notizie frammentarie sullo stato dell’arte per quanto riguarda le nuove traduzioni ed edizioni delle sue opere. Ma in occasione del primo maggio il ritmo degli interventi sulla sua eredità è diventato frenetico. Difficile, a questo punto, censire tutti i testi, saggi, libri e articoli dedicati fin qui al bicentenario della nascita di Karl Marx e altrettanto impossibile è segnalare gli annunci per la seconda parte del 2018. Va però ricordato che in Italia il filosofo di Treviri è stato festeggiato in anteprima ad aprile con la proiezioni del film del regista haitiano Raoul Peck dedicato all’«esilio» prima parigino e successivamente belga dell’autore de Il Capitale durante il quale Marx ha scritto saggi rilevanti come Miseria della filosofia e quello firmato con Engels, ma dalla elaborazione corale, collettiva passato alla storia come Il manifesto del partito comunista.

IL TESTO che con radicalità si pone la domanda sull’attualità dell’opera marxiana e che va dunque segnalato è quello della filosofa americana Wendy Brown che ha caratterizzato il suo percorso teorico nell’analisi della crisi dei sistemi politici liberali a partire da una prospettiva femminista. Scritto tre anni fa per la rivista «Dissent» (www.dissentmagazine.org/article/marxism-for-tomorrow-wendy-brown) all’interno di un numero speciale sulle prospettive presenti e future di una sinistra e riproposto agli inizi di maggio propone un ritratto di Marx come autore imprescindibile per comprendere la natura di classe del potere politico nel capitalismo maturo e per mettere a fuoco che la produzione della ricchezza è basata sullo sfruttamento del lavoro. E tuttavia Wendy Brown non esita ad affermare che l’opera marxiana non riesce a svelare l’arcano dell’«era della finanziarizzazione». Questo non significa però gettare alle ortiche Marx. Piuttosto, propone la filosofa americana, si tratta di riaprire il laboratorio marxiano frettolosamente chiuso durante gli anni dell’egemonia neoliberista e di colmare le assenze e i limiti di un’opera maturata duecento anni fa e che non poteva certo prevedere gli attuali sviluppi del capitalismo.

Un Marx, quello di Wendy Brown, che non ha dunque nulla di profetico. Semmai è un filosofo senza il quale è difficile, se non impossibile orientarsi in un mondo certo complesso ma che non cancella, bensì accentua le disuguaglianze sociali e di potere. Dunque un autore da leggere e rileggere al di là della miseria rappresentata dalla sua demonizzazione. È questa la stessa «metodologia» - leggere Marx oltre la polemica politica corrente - che muove il volume di Jonathan Wolff, un altro filosofo, questa volta però inglese, che insegna alla Oxford University.

IL SAGGIO, da poco pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, può essere considerato espressione del cosiddetto marxismo analitico anglosassone così chiamato perché che unisce le tesi di Marx sullo sfruttamento alla riflessione liberal sulla forma stato capitalista. Il libro, dal titolo Perché leggere Marx (pp. 120, euro 12) è un compendio dell’opera marxiana pensato per studenti e lettori che poco sanno chi era e cosa ha scritto Marx. Vengono così illustrati i concetti di classe sociale, lavoro, plusvalore, evidenziandone l’attualità nella spiegazione di come funziona il capitalismo.

Wolff dichiara sin dall’introduzione i suoi timori che le lezioni preparatorie a questo testo incontrassero l’indifferenza dei suoi studenti a causa della frequentazione facoltative, cioè svincolate dal corso universitario. Sono ormai vent’anni che il docente inglese organizza seminari su Marx e il numero degli studenti è aumentato nel tempo nonostante si siano svolti nel pieno della controrivoluzione neoliberista che ha visto l’egemonia culturale del partito conservatore e il tentativo del New Labour di cancellare la sua tradizione politica socialista.

Il saggio di Wolff attinge esplicitamente alla tradizione laburista inglese, testimoniata dall’omaggio che l’autore fa allo storico delle idee Jerry Cohen, il capostipite proprio del marxismo analitico inglese. Quasi inesistenti, invece, i riferimenti alla new left degli anni Sessanta e Settanta, al decano del marxismo inglese Eric J. E. Hobsbawm, mentre sono significativamente citati i libri e le biografie di Marx maturati nel marxismo italiano vicino al Pci.

Chi invece propone una lettura genealogica dell’opera marxiana è la filosofa ungherese Agnes Heller con il libro, da poco pubblicato da Castelvecchi, Marx. Un filosofo ebreo-tedesco (pp. 230, euro 22). Nella descrizione della costellazione culturale del filosofo di Treviri, le sue origini ebraiche di Marx sono propedeutiche a mettere in evidenza la dimensione messianica, profetica della sua critica dell’economica politica, cioè quell’elemento indispensabile affinché, come hanno sostenuto Walter Benjamin e Ernst Bloch, il materialismo storico possa sviluppare una filosofia della Storia alternativa a quella dominante. Ma gran parte di questi saggi, scritti quando l’allieva di Gyorgy Lukacs non aveva ancora preso le distanze dal marxismo, approfondiscono non tanto la necessità di uno spirito dell’utopia o di un messianesimo rivoluzionario, bensì i temi che hanno reso Agnes Heller un’autrice nota fuori dai confini ungheresi.

LA TEORIA DEI BISOGNI, ovviamente, ma anche lo sviluppo di una antropologia filosofica che prenda l’avvio da una fenomenologia dei sentimenti. Ne emerge una visione dell’opera fortemente ancorata al panorama filosofico e culturale degli anni Settanta e Ottanta, dove Marx viene salvato dall’oblio per la sua attitudine utopica. Insomma, un classico della filosofia ottocentesca da leggere ma che ha ben poco da dire sul presente, mentre fallimentari sono stati tutti i tentativi di tradurre operativamente la sua critica al capitalismo.

Più spregiudicata, e utile, è invece la riproposizione di due classici di Karl Marx. La prima è della casa editrice Feltrinelli - l’editore milanese ha recentemente pubblicato un importante saggio di David Harvey, Marx e la follia del capitale (recensito dell’edizione del manifesto del 18/04/2018) - che sta per mandare in libreria la ristampa dei Manoscritti economico-filosofici del ’44 curati da Enrico Donaggio e Peter Kammerer e corredati da alcuni materiali poco conosciuti in Italia che Marx scrisse sulle tesi di James Mill e che i due curatori ritengono utili per comprendere cosa il filosofo intendesse per un lavoro che superasse l’alienazione che lo contraddistingue nella sua forma salariata. ù

LA SECONDA riproposta riguarda invece L’Introduzione alla critica dell’economia politica del ’57 della casa editrice Shake di Milano. Un libro importante, sia per l’introduzione che ricostruisce la rilevanza di queste pagine per comprendere il metodo usato da Marx nella sua critica all’economia politica che per i materiali che ricostruiscono la ricezione, travagliata, di questo scritto marxiano firmati da Sergio Bologna, Raf Valvola Scelsi, Franz Mehring e Eval’d Vasil’evic Il’enkov, lo studioso marxista che per primo curò la diffusione di queste pagine marxiane.

Due volumi che hanno l’obiettivo di rendere attuale l’opera marxiana. In attesa delle pubblicazioni annunciate da molte altre case editrici, va segnalata la nuova edizione del Manifesto comunista per Ponte alle Grazie (pp. 350, euro 19, 80) che si compone, oltre del testo di Marx ed Engels, di una lettura interlineare del manifesto svolta dal collettivo c17 e dai saggi di Etienne Balibar, Sandro Mezzadra, Slavoj Zizek, Veronica Gago. Alisa Del Re, Silvia Federici, Michael Hardt, Pierre Dardot, Christian Laval, Toni Negri (il manifesto del 03/05/2018 ha anticipato il brano di Etienne Balibar). Il volume manifesta la forte intenzionalità teorica-politica non solo per l’attualizzazione della riflessione marxiana, ma per aprire collettivamente un vero e proprio laboratorio marxiano che eviti le trappole del passato - il Marx maturo contrapposto al Marx giovane, la scientificità o meno dell’opera marxiana, la tenuta o meno della teoria del valore/lavoro -, approfondire la critica dell’economia politica nell’era del capitalismo cognitivo, della globalizzazione e della crisi dello stato-nazione.

Come argomenta il sito di Dinamo Press (www.dinamopress.it/news/marx-finalmente/) nel presentare il volume non si tratta di ribadire la fedeltà a Marx o meno, ma di mettere in opera la cassetta degli attrezzi marxiana. Cioè, come sostiene Paolo Virno, di ribadire la piena leggibilità di Marx, oltre e in buona parte contro il marxismo consolidato dalla tradizione del movimento operaio.

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

- "SCORPIONE E FELICE". RIDENDO E SCHERZANDO, MARX TROVA "LA PIETRA FILOSOFALE" DEL SUO CAMMINO.

"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.

Federico La Sala

-

> KARL MARX, ARCHIVI DIGITALI. Uno spettro si aggira per il web. Karl Marx tra archivi e collezioni online a 200 anni dalla nascita5 maggio 2018, di Federico La Sala

Archivi digitali

Uno spettro si aggira per il web. Karl Marx tra archivi e collezioni online a 200 anni dalla nascita

di Dario Taraborrelli (Red. ANAI - Il mondo degli archivi, 05 Maggio 2018)

«Happy Birthday, Karl Marx. You Were Right!», «Karl Marx, il ritorno del profeta», «Un pensatore che ci interroga, Karl Marx ha duecento anni ma non li dimostra», «Karl Marx è l’icona pop del XXI secolo»... con l’avvicinarsi del 5 maggio 2018 e il bicentenario della sua nascita il dibattito sul web riscopre Marx.

Non è un caso, quindi, che lo storico Donald Sassoon, ormai 15 anni fa, chiuse la sua Intervista immaginaria con Karl Marx proprio con la presenza online del filosofo tedesco:

- E lei? Come passa il tempo?

- Io? Mi diverto. Con Friedrich giochiamo su internet. Sapeva che «Karl Marx» dà più di quattro milioni di risultati su Google? Abbiamo entrambi molti amici su Facebook e molti ci seguono su Twitter.

Nel contesto di questo anniversario segnato da una straordinaria quantità di attività, eventi, articoli e contributi che vanno popolando le pagine web, spesso centrati rapporto tra Marx e Marxismi o sulla riscoperta dell’attualità del suo pensiero dialettico e del materialismo storico, proviamo a seguire un percorso spesso poco conosciuto, quello tra archivi e i documenti legati a Marx disponibili online.

La prima tappa di questo viaggio sono le Karl Marx / Friedrich Engels Papers dell’Istituto Internazionale di Storia Sociale di Amsterdam (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) che rappresentano la più recente e accurata digitalizzazione dei manoscritti e dell’archivio di Marx ed Engels disponibile online: 2673 documenti provenienti dall’Archivio storico del Sozialdemokratische Partei Deutschlands, il Partito Socialdemocratico tedesco.

L’archivio dell’istituto nasce nella metà degli anni Trenta, dapprima come strumento ausiliario allo studio dei movimenti e delle organizzazioni legate al movimento operaio e immediatamente dopo come luogo di salvataggio e conservazione della memoria materiale della costellazione di organizzazioni, personalità, partiti e sindacati della grande famiglia socialista allargata (dagli utopisti allo spartachismo) contro la minaccia nazifascista in espansione.

Sul nuovo portale online dell’istituto sono disponibili dal 2015 le immagini digitali e l’inventario degli scritti di Marx, della sua famiglia e di Engels, tra cui alcuni manoscritti del Capitale, le bozze di buona parte degli scritti giovanili, documenti, fotografie, manifesti, volantini e numerose carteggi.

La rocambolesca storia di questo archivio vale la pena di essere ripresa: alla morte di Engels (1895), che aveva conservato buona parte delle carte di Marx, l’intero archivio venne diviso in più parti che furono progressivamente acquisite dal Parteiarchiv, la sezione archivistico-bibliotecaria dell’SPD. Nel 1901 buona parte delle carte di Marx ed Engels erano così custodite nell’archivio dell’SPD a Berlino e rimasero aperte alla consultazione degli studiosi del marxismo fino alla scalata del potere da parte dei nazisti.

Durante gli anni Trenta l’archivio venne portato fuori dalla Germania in segreto e ricomposto a Copenaghen, presso la Arbejdernes Landsbank (Banca nazionale dei lavoratori danesi), mentre l’SPD in esilio a Parigi si trovò obbligato ad organizzare la sua vendita. Inizialmente il principale interessato all’acquisto dell’intero archivio fu l’Istituto del Marxismo-Leninismo di Mosca, che però non arrivò mai alla trattativa finale per via dell’arresto e dell’esecuzione del capo della delegazione sovietica, Nikolaj Bucharin nel marzo del 1938, nel corso del grande terrore staliniano.

Nel maggio del 1938 arrivò la proposta del Istituto internazionale di storia sociale che acquisì l’archivio per 72.000 fiorini olandesi (un valore stimato di 643.000) e iniziò il suo trasferimento ad Amsterdam. Alla fine del 1938, tutti gli archivi e la biblioteca dell’Istituto vennero, però, spostati in Inghilterra (dapprima a Harrogate nello Yorkshire e poi a Oxford) per timore dell’imminente invasione da parte della Germania nazista. Nel 1946 gli archivi tornarono ad Amsterdam dove vennero arricchiti con copie e altri documenti originali provenienti dall’URSS.

Oltre alle carte di Marx ed Engels l’IISG conserva anche gli archivi (o parte di essi) di Rosa Luxemburg, Mikhail Bakunin, Karl Kautsky, Lev Trotsky e recentemente ha acquisito parte degli archivi di Greenpeace e Amnesty International.

Una risorsa molto particolare disponibile online è il Marxists Internet Archive (MIA), un sito web che raccoglie una vastissima collezione oltre 50.000 di testi e documenti trascritti di 600 autori marxisti, socialisti, comunisti e anarchici, da Marx ed Engels a Bakunin, da Proudhon a Ernesto Guevara. Il portale è l’evoluzione di un sito in protocollo gopher costruito all’inizio degli anni Novanta che ha progressivamente raccolto e messo a disposizione la quasi totalità del corpus degli scritti di Marx.

Nella sezione a lui dedicata, il Marx Engels Archive, si possono trovare tutte le opere principali, il ricchissimo repertorio dell’attività giornalistica di Marx e dell’epistolario. Una delle funzioni più utili che offre il portale è quella di poter effettuare ricerche testuali e organizzare cronologicamente e tematicamente l’intero corpus degli scritti.

Sebbene questa ricchezza di materiali conservati nelle pagine del sito rappresenti un utilissimo strumento per approcciare gli scritti marxiani, soprattutto per quanto riguarda le opere “minori”, il limite dell’operazione (oltre alla dubbia denominazione di “archivio”) è rappresentato dal carattere “amatoriale” nella selezione e dell’elaborazione dei testi, e, in particolare dalla mancanza di un apparato critico di interpretazione. Nonostante ciò importanti istituzioni culturali come WorldCatalog e la British Library hanno deciso di integrare il sito nella propria campagna di web archiving, considerandolo un progetto rilevante nei campi di studio della storia e della filosofia.

Un differente ambito di indagine, molto ricco di materiali digitalizzati online, è quello dell’attività di Karl Marx come giornalista, attività che non amava molto ma che gli consentì di sopravvivere durante la vita da esule nella Londra di metà Ottocento. Come già ricordato il MIA conserva la trascrizione di buona parte di questa attività ma negli ultimi anni si sono aggiunti due progetti che permettono di seguire due momenti molto importanti nella biografia marxiana: la collezione della Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie del 1848/1849 e quella della New York Daily Tribune dal 1852-1861.

La collezione digitale online della Neue Rheinische Zeitung fa parte del progetto Deutsche Textarchiv (DTA), che dal 2007 raccoglie nei suoi archivi più di 600.000 pagine di testi in lingua tedesca estratti da edizioni originali pubblicate tra il 1600 e il 1900 e annotate linguisticamente, e che permette di ricercare e visualizzare i testi dei 301 numeri del quotidiano che uscirono tra il 1848 e il 1949.

La Neue Rheinische Zeitung venne fondata a Colonia da Marx ed Engels in seguito alla chiusura della Rheinische Zeitung da parte della censura prussiana nel 1843 e fornisce una cronaca giornaliera e puntuale dei moti rivoluzionari del 1848 in Germania. Sebbene la navigazione nelle pagine sia non sempre semplice il lavoro di digitalizzazione e revisione dei testi, confrontabili con le immagini digitali delle pagine originali, rappresenta una delle fonti più complete e ricche di informazioni sul periodo del giornalismo in lingua tedesca di Marx. Una parte degli articoli della Neue Rheinische Zeitung tradotti in Inglese è disponibile sul MIA, tra i quali la celebre ultima pubblicazione del quotidiano prima della soppressione da parte della censura e dell’esilio di Marx, stampata completamente in inchiostro rosso il 19 maggio 1849.

Per quanto riguarda la New York Daily Tribune, uno dei quotidiani di più antica fondazione degli Stati Uniti, di ispirazione progressista e liberale, per la quale Marx scrisse come corrispondente da Londra dal 1852 fino al 1861, oggi è possibile ricercare l’intera pubblicazione di quegli anni grazie al progetto Chronicling America della Library of Congress.

Chronicling America raccoglie più di 13.000.000 di pagine digitalizzate di quotidiani statunitensi pubblicati tra il 1789 e il 1963 ed è possibile effettuare ricerche testuali ed estrarre il testo de singoli articoli. Dato che non sempre Marx firmava per esteso i suoi articoli e non è presente un indice degli articoli per gli anni precedenti al 1870 è molto utile l’elenco predisposto dal MIA, che permette agevolmente di rintracciare tutti i 300 suoi scritti. Per i lettori italiani è stato pubblicato un agile e-book nel 2016 Dal nostro corrispondente a Londra. Karl Marx giornalista per la New York Daily Tribune (traduzione e cura di G. Vintaloro, Corpo60, ebook) che offre un’interessante selezione di articoli.

Queste non sono che alcune delle più interessati raccolte di documenti e archivi oggi disponibili online, una piccola finestra su un mondo molto più vasto e come ha scritto in uno dei suoi ultimi saggi lo storico Eric Hobsbawm:

- Nell’ottobre del 2008, dopo che il «Financial Times» ebbe pubblicato in prima pagina un articolo dal titolo Capitalism in Convulsion, non si poteva dubitare oltre che Marx fosse rientrato in scena. Ed è improbabile che possa uscirne, proprio ora che il capitalismo globale sta attraversando la sua crisi più grave dall’inizio degli anni Trenta. D’altro canto, il Marx del XXI secolo sarà certamente assai diverso da quello del XX.

Nell’occasione del bicentenario questi archivi e documenti permettono di riprendere un tema vecchio e nuovo allo stesso tempo: i testi e la parola di Marx.

Un tema vecchio e nuovo poiché l’intero Novecento ha inseguito l’obiettivo sfuggente di una edizione critica completa degli scritti marxiani, dalle edizioni interpretative figlie dei marxismi e della contingenza storica, a una ricerca “scientifica” che negli ultimi anni trent’anni si è concentrata sulla dimensione filologica attorno la parola di Marx.

Ancora oggi la monumentale impresa della MEGA-2, la prosecuzione dell’edizione completa Marx-Engels-Gesamtausgabe, si pone l’obiettivo di trovare un punto fermo in questa ricerca sulla parola e ha generato di conseguenza una serrata riflessione sulla validità delle traduzioni delle categorie nelle opere marxiane maggiori, come ha scritto Roberto Fineschi a margine dell’edizione critica in Italiano del primo volume del Capitale:

- Per quanto riguarda la traduzione, è noto il detto “traduttore-traditore”; valido in genere, esso assume un particolare significato nel caso del Capitale, un mix di linguaggio hegeliano, sarcasmo pubblicistico, verve umoristica, e via dicendo. Difficile rendere tutto ciò.

Tenendo in considerazione l’attenzione alla parola, ma provando a fare un passo oltre la dimensione puramente filologica e vale la pena assumere un punto di vista archivistico: spostare l’attenzione dal testo al contesto.

In questo senso gli archivi disponibili online che abbiamo brevemente illustrato, seguendo la suggestione di Sassoon sulla presenza dello “spettro” marxiano sul web, forse rappresentano nuovi “luoghi” della conservazione e della fruizione per confrontarsi con la documentazione legata Karl Marx e l’occasione di mettere in prospettiva il suo pensiero senza i filtri della storia del XX secolo.

-

>«Il capitalismo non è eterno. E Marx è ancora necessario». Conversazione tra Marcello Musto e Immanuel Wallerstein8 aprile 2018, di Federico La Sala

COLLOQUIO. Nasceva duecento anni fa l’autore del «Manifesto del partito comunista»: sul suo pensiero abbiamo interpellato il sociologo Immanuel Wallerstein, che ne rivendica l’attualità. Non può fare a meno di lui una sinistra globale che voglia rappresentare l’80% più povero degli abitanti della terra

«Il capitalismo non è eterno. E Marx è ancora necessario»

conversazione tra Marcello Musto e Immanuel Wallerstein (Corriere della Sera, La Lettura, 08.06.2018)

- L’equivoco sovietico. Il socialismo in un solo Paese di marca staliniana è estraneo a Marx: leggete direttamente lui non i suoi pretesi interpreti

Immanuel Wallerstein, senior research scholar alla Yale University (New Haven, Usa) è considerato uno dei più grandi sociologi viventi. I suoi scritti sono stati molto influenzati dalle opere di Karl Marx ed egli è uno degli studiosi più adatti per riflettere sul perché quel pensiero sia ritornato, ancora una volta, di attualità

MARCELLO MUSTO - Professor Wallerstein, quasi trent’anni dopo la fine del cosiddetto «socialismo reale», in quasi tutto il globo tantissimi dibattiti, pubblicazioni e conferenze hanno come tema la persistente capacità da parte di Marx di spiegare le contraddizioni del presente. Lei ritiene che le idee di Marx continueranno ad avere rilevanza per quanti ritengono necessario ripensare un’alternativa al capitalismo?

IMMANUEL WALLERSTEIN - Esiste una vecchia storia su Marx che dice che ogni volta che si cerca di buttarlo fuori dalla porta, lui rientra dalla finestra. È quanto sta accadendo in questi anni. Marx è ancora fondamentale per quanto scrisse a proposito del capitalismo. Le sue osservazioni furono molto originali e completamente diverse da ciò che affermarono altri autori. Oggi affrontiamo problemi rispetto ai quali egli ha ancora molto da insegnarci e tanti editorialisti e studiosi - non certo solo io - trovano il pensiero di Marx particolarmente utile in questa fase di crisi economica e sociale. Ecco perché, nonostante quanto era stato predetto nel 1989, assistiamo alla sua rinnovata popolarità.

MARCELLO MUSTO - La caduta del Muro di Berlino ha liberato Marx dalle catene degli apparati statali dei regimi dell’Est Europa e da un’ideologia sideralmente lontana dalla sua concezione di società. Qual è il motivo centrale che suscita ancora tanta attenzione verso l’interpretazione del mondo di Marx?

IMMANUEL WALLERSTEIN - Io credo che, se chiedessimo a quanti conoscono Marx di riassumere in una sola idea la sua concezione del mondo, la maggior parte di essi risponderebbe «la lotta di classe». Io leggo Marx alla luce del presente e per me «lotta di classe» significa il perenne conflitto tra quella che io chiamo la «sinistra globale» - che ritengo possa ambire a rappresentare l’80% più povero della popolazione mondiale - e la «destra globale» - che rappresenta l’1% più ricco. Per vincere questo scontro bisogna conquistare il restante 19%; bisogna cercare di portarlo nel proprio campo e sottrarlo a quello dell’avversario. Viviamo in un’era di crisi strutturale del sistema mondo. Credo che il capitalismo non sopravvivrà, anche se nessuno sa con certezza da che cosa potrà essere sostituito. Io sono convinto che vi siano due possibilità. Una prima è rappresentata da quello che chiamo lo «spirito di Davos». L’obiettivo del Forum economico mondiale di Davos è quello di imporre un sistema sociale nel quale permangano le peggiori caratteristiche del capitalismo: le gerarchie sociali, lo sfruttamento e, soprattutto, il dominio incontrastato del mercato con la conseguente polarizzazione della ricchezza. L’alternativa è, invece, un sistema più democratico e più egualitario di quello esistente. Per tornare a Marx, dunque, la lotta di classe costituisce lo strumento fondamentale per influire sulla costruzione di ciò che, in futuro, sostituirà il capitalismo.

MARCELLO MUSTO - Le sue riflessioni circa la contesa per ricevere il sostegno politico della classe media ricordano Antonio Gramsci e il suo concetto di egemonia. Tuttavia, credo che per le forze di sinistra la questione prioritaria sia come ritornare a parlare alle masse popolari, ovvero quell’80% a cui lei fa riferimento, e come rimotivarle alla lotta politica. Questo è particolarmente urgente nel «Sud globale», dove è concentrata la maggioranza della popolazione mondiale e dove, negli ultimi tre decenni, a dispetto del drammatico aumento delle diseguaglianze prodotte dal capitalismo, partiti e movimenti progressisti si sono indeboliti. Lì l’opposizione alla globalizzazione neoliberista è spesso guidata dai fondamentalismi religiosi e da partiti xenofobi, un fenomeno in crescita anche in Europa. La domanda è se Marx può aiutarci in questo scenario. Libri di recente pubblicazione offrono nuove interpretazioni della sua opera. Essi rivelano un autore che fu capace di esaminare le contraddizioni della società capitalista ben oltre il conflitto tra capitale e lavoro. Marx dedicò molte energie allo studio delle società extra-europee e al ruolo distruttivo del colonialismo nelle periferie del sistema. Allo stesso modo, smentendo le interpretazioni che assimilano la concezione marxiana della società comunista al mero sviluppo delle forze produttive, l’interesse per la questione ecologica presente nell’opera di Marx fu ampio e rilevante. Infine, egli si occupò in modo approfondito di numerose tematiche che molti studiosi spesso sottovalutano o ignorano quando parlano di lui. Tra queste figurano le potenzialità emancipatrici della tecnologia, la critica dei nazionalismi, la ricerca di forme di proprietà collettive non controllate dallo Stato, o la centralità politica della libertà individuale nella sfera economica e politica: tutte questioni fondamentali dei nostri giorni. Accanto a questi «nuovi profili» di Marx - che suggeriscono come il rinnovato interesse per il suo pensiero sia un fenomeno destinato a proseguire nei prossimi anni - potrebbe indicare tre delle idee più conosciute di Marx a causa delle quali questo autore non può essere accantonato?

IMMANUEL WALLERSTEIN - Innanzitutto, Marx ci ha insegnato meglio di chiunque altro che il capitalismo non corrisponde al modo naturale di organizzare la società. Già in Miseria della filosofia , pubblicato quando aveva solo 29 anni, schernì gli economisti che sostenevano che le relazioni capitalistiche si fondavano su «leggi naturali, indipendenti dall’influenza del tempo». Marx scrisse che gli economisti avevano riconosciuto il ruolo svolto dagli esseri umani nella storia quando avevano analizzato le «istituzioni feudali, nelle quali si trovavano rapporti di produzione del tutto differenti da quelli della società borghese». Tuttavia, essi mancarono di storicizzare il modo di produzione da loro difeso e presentarono il capitalismo come «naturale ed eterno». Nel mio libro Il capitalismo storico ho tentato di chiarire che il capitalismo è un sistema sociale storicamente determinato, contrariamente a quanto impropriamente sostenuto da alcuni economisti. Ho più volte affermato che non esiste un capitalismo che non sia capitalismo storico e, a tal proposito, dobbiamo molto a Marx. In secondo luogo, vorrei sottolineare l’importanza del concetto di «accumulazione originaria», ossia l’espropriazione della terra dei contadini che fu alla base del capitalismo. Marx capì benissimo che si trattava di un processo fondamentale per la costituzione del dominio della borghesia. È un fenomeno che persiste ancora oggi. Infine, inviterei a riflettere di nuovo sul tema «proprietà privata e comunismo». In Unione Sovietica, in particolare durante il periodo staliniano, lo Stato deteneva la proprietà dei mezzi di produzione. Ciò non impedì, però, che le persone fossero sfruttate e oppresse. Tutt’altro. Ipotizzare la costruzione del «socialismo in un solo Paese», come fece Stalin, costituì una novità mai considerata in precedenza, men che mai da Marx. La proprietà pubblica dei beni di produzione rappresenta una delle alternative possibili, ma non è l’unica. Esiste anche l’opzione della proprietà cooperativa. Tuttavia, se vogliamo costruire una società migliore, è necessario sapere chi produce e chi riceve il «plusvalore» - altro pilastro fondamentale della teoria di Marx. È questo il tema centrale. Va completamente mutato quanto si viene a determinare nei rapporti capitalistici di produzione.

MARCELLO MUSTO - Il 2018 coincide con il bicentenario della nascita di Marx e nuovi libri e film vengono dedicati alla sua vita. Quali sono gli episodi della biografia di Marx che lei considera più significativi?

IMMANUEL WALLERSTEIN - Marx trascorse una vita molto difficile, in perenne lotta contro una povertà terribile. Fu molto fortunato ad avere incontrato un compagno come Friedrich Engels, che lo aiutò a sopravvivere. Marx non ebbe nemmeno una vita affettiva semplice e la sua tenacia nel portare a compimento la missione che aveva assegnato alla propria esistenza - ovvero la comprensione del meccanismo di funzionamento del capitalismo - è davvero ammirevole. Marx non pretese né di spiegare l’antichità, né di definire come avrebbe dovuto essere la futura società socialista. Volle comprendere il suo presente, il sistema capitalistico nel quale viveva.

MARCELLO MUSTO - Nel corso della sua vita, Marx non fu soltanto lo studioso isolato dal mondo tra i libri del British Museum; fu un rivoluzionario sempre impegnato nelle lotte della sua epoca. Da giovane, a causa della sua militanza politica, egli venne espulso dalla Francia, dal Belgio e dalla Germania e, quando le rivoluzioni del 1848 vennero sconfitte, fu costretto all’esilio in Inghilterra. Fondò quotidiani e riviste e appoggiò, in tutti i modi, le lotte del movimento operaio. Inoltre, dal 1864 al 1872 fu il principale animatore dell’Associazione internazionale dei lavoratori, la prima organizzazione transnazionale della classe operaia, e nel 1871 difese strenuamente la Comune di Parigi, il primo esperimento socialista della storia.

IMMANUEL WALLERSTEIN - Sì, è vero, è essenziale ricordare la militanza politica di Marx. Egli ebbe un’influenza straordinaria nell’Internazionale, un’organizzazione composta da lavoratori fisicamente distanti tra loro, in un’epoca in cui non esistevano mezzi che potessero agevolare la comunicazione. Marx fece politica anche attraverso il giornalismo, impiego che svolse per tanta parte della sua vita. Certo, lavorò come corrispondente del «New-York Daily Tribune» prima di tutto per avere un reddito, ma considerò i propri articoli - che raggiunsero un pubblico molto vasto - come parte della sua attività politica. Essere neutrale non aveva alcun senso ai suoi occhi - il che non vuol dire che mancò di rigore nelle sue analisi. Fu sempre un giornalista impegnato e critico.

MARCELLO MUSTO - Lo scorso anno, in occasione del centesimo anniversario della rivoluzione russa, alcuni studiosi sono ritornati a discutere sulle distanze tra Marx e alcuni suoi autoproclamatisi epigoni che sono stati al potere nel XX secolo. Qual è la maggiore differenza tra loro e Marx?

IMMANUEL WALLERSTEIN - Gli scritti di Marx sono illuminanti e molto più sottili e raffinati di molte interpretazioni semplicistiche delle sue idee. È sempre bene ricordare che fu lo stesso Marx, con una famosa boutade , ad affermare dinanzi ad alcune interpretazioni del suo pensiero: «Quel che è certo è che io non sono marxista». Marx, a seguito dei suoi continui studi, non di rado mutò idee e opinioni. Si concentrò sui problemi che esistevano nella società del suo tempo e, a differenza di tanti che si sono richiamati al suo pensiero, fu profondamente antidogmatico. Questa è una delle ragioni per le quali Marx è una guida ancora così valida e utile.

MARCELLO MUSTO - Per concludere, che messaggio le piacerebbe trasmettere a quanti, nella nuova generazione, non hanno ancora letto Marx?

IMMANUEL WALLERSTEIN - La prima cosa che vorrei dire ai più giovani è di leggere direttamente gli scritti di Marx. Non leggete su Marx, ma leggete Marx. Solo pochi - fra tutti quelli che parlano di lui - hanno veramente letto le opere di Marx. È una considerazione che, peraltro, vale anche per Adam Smith. In genere, con la speranza di risparmiare tempo, molte persone preferiscono leggere a proposito dei classici del pensiero politico ed economico e, dunque, finiscono per conoscerli attraverso i resoconti di altri. È solo uno spreco di tempo! Bisogna leggere direttamente i giganti del pensiero moderno e Marx è, senza dubbio, uno dei principali studiosi del XIX e XX secolo. Nessuno gli è pari, né per la molteplicità delle tematiche da lui trattate, né per la qualità della sua analisi. Alle giovani generazioni dico che è indispensabile conoscere Marx e che per farlo bisogna leggere, leggere e leggere direttamente i suoi scritti. Leggete Karl Marx!

-

> KARL MARX, "CAPITALISMO, ISTRUZIONI PER L’USO". - Dopo 150 anni, "Il capitale", oggi più che mai, una lettura semplicemente imprescindibile (di M. Musto).8 settembre 2017, di Federico La Sala

PER LA CRITICA DELl’ECONOMIA POLITICA E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA"... *

La durezza del Capitale

Ricorrenze. L’11 settembre l’opera di Karl Marx compirà i suoi primi 150 anni. La stesura del libro, iniziata nel 1862, venne funestata dalla povertà economica dell’autore e dalla sua precaria salute

di Marcello Musto (il manifesto, 08.09.2017)

L’opera che, forse più di qualunque altra, ha contribuito a cambiare il mondo, negli ultimi centocinquant’anni, ebbe una lunga e difficilissima gestazione. Marx cominciò a scrivere Il capitale solo molti anni dopo l’inizio dei suoi studi di economia politica. Se aveva criticato la proprietà privata e il lavoro alienato della società capitalistica già a partire dal 1844, fu solo in seguito al panico finanziario del 1857, iniziato negli Stati Uniti e poi diffusosi anche in Europa, che si sentì obbligato a mettere da parte le sue incessanti ricerche e iniziare a redigere quella che chiamava la sua «Economia».

CON L’INSORGERE della crisi, Marx presagì la nascita di una nuova stagione di rivolgimenti sociali e ritenne che la cosa più urgente da fare fosse quella di fornire al proletariato la critica del modo di produzione capitalistico, presupposto essenziale per il suo superamento. Nacquero così i Grundrisse, otto corposi quaderni nei quali, tra le altre tematiche, egli prese in esame le formazioni economiche precapitalistiche e descrisse alcune caratteristiche della società comunista, sottolineando l’importanza della libertà e dello sviluppo dei singoli individui. Il movimento rivoluzionario, che egli credeva sarebbe sorto a causa della crisi, restò un’illusione e Marx non pubblicò i suoi manoscritti, consapevole di quanto fosse ancora lontano dalla piena padronanza degli argomenti affrontati. L’unica parte data alle stampe, dopo una profonda rielaborazione del «Capitolo sul denaro», fu Per la critica dell’economia politica, testo che uscì nel 1859 e che venne recensito da una sola persona: Engels.

Il progetto di Marx era quello di dividere la sua opera in sei libri. Essi avrebbero dovuto essere dedicati a: capitale, proprietà fondiaria, lavoro salariato, Stato, commercio estero, mercato mondiale. Quando, però, nel 1862, a causa della guerra di secessione americana, la New York Tribune licenziò i suoi collaboratori europei, Marx - che aveva lavorato per il quotidiano americano per oltre un decennio - e la sua famiglia ritornarono a vivere in condizioni di terribile povertà, le stesse patite durante i primi anni del loro esilio londinese. Non aveva che l’aiuto di Engels, al quale scrisse: «ogni giorno mia moglie mi dice che vorrebbe essere nella tomba con le bambine e, in verità, non posso fargliene una colpa, poiché le umiliazioni e le pene che stiamo subendo sono davvero indescrivibili».

La sua condizione era così disperata che, nelle settimane più buie, vennero a mancare il cibo per le figlie e la carta per scrivere. Cercò anche di ottenere un impiego in un ufficio delle ferrovie inglesi. Il posto, però, gli venne negato a causa della sua pessima grafia. Pertanto, per poter fare fronte all’indigenza, il lavoro di Marx continuò a subire grandi ritardi.

Ciò nonostante, in questo periodo, in un lunghissimo manoscritto intitolato Teorie sul plusvalore, compì un’accuratissima disamina critica del modo in cui tutti i maggiori economisti avevano erroneamente trattato il plusvalore come profitto o rendita. Per Marx, invece, esso costituiva la forma specifica mediante la quale si manifesta lo sfruttamento nel capitalismo. Gli operai trascorrono una parte della loro giornata a lavorare gratuitamente per il capitalista.

QUEST’ULTIMO CERCA in tutti i modi di generare plusvalore mediante il pluslavoro: «non basta più che l’operaio produca in generale, deve produrre plusvalore», ovvero deve servire all’autovalorizzazione del capitale. Il furto di anche solo pochi minuti sottratti al pasto o al riposo di ogni lavoratore significa lo spostamento di un’immensa mole di ricchezza nelle tasche dei padroni. Lo sviluppo intellettuale, l’adempimento di funzioni sociali, il tempo festivo sono per il capitale «fronzoli puri e semplici». Après moi le déluge! era per Marx - anche in considerazione della questione ecologica (da lui presa in considerazione come pochi altri autori del suo tempo) - il motto dei capitalisti, anche se poi, ipocritamente, si opponevano alla legislazione sulle fabbriche in nome della «piena libertà del lavoro». La riduzione dei tempi della giornata lavorativa, assieme all’aumento del valore della forza-lavoro, costituivano, dunque, il primo terreno sul quale andava combattuta la lotta di classe.

NEL 1862, Marx scelse il titolo per il suo libro: Il capitale. Credeva di poter dare subito inizio alla stesura in forma definitiva, ma alle già durissime vicissitudini finanziarie si aggiunsero i gravissimi problemi di salute. Comparve, infatti, quella che la moglie Jenny definì «la terribile malattia», contro la quale Marx avrebbe dovuto lottare per molti anni della sua vita. Fu affetto dal carbonchio, un’orrenda infezione che si manifestava con l’insorgenza, in più parti del corpo, di una serie di ascessi cutanei e di estese, debilitanti foruncolosi. A causa di una profonda ulcera, seguita alla comparsa di un grande favo, Marx fu operato e «rimase, per parecchio tempo, in pericolo di vita». La sua famiglia fu, più che mai, sull’orlo dell’abisso.

IL MORO (era questo il suo soprannome), però, si riprese e, fino al dicembre del 1865, realizzò la vera e propria stesura di quello che sarebbe diventato il suo magnum opus. Inoltre, a partire dall’autunno del 1864, partecipò assiduamente alle riunioni dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, per la quale redasse, durante otto intensissimi anni, tutti i principali documenti politici. Studiare di giorno in biblioteca, per mettersi al passo con le nuove scoperte, e portare avanti il suo manoscritto nel corso della notte: fu questa la sfibrante routine alla quale si sottopose Marx fino all’esaurimento di ogni energia e allo sfinimento del suo corpo.

Anche se aveva ridotto il suo progetto iniziale di sei libri a tre volumi sul capitale, Marx non voleva abbandonare il proposito di pubblicarli tutti insieme. Scrisse, infatti, a Engels: «non posso decidermi a licenziare nulla prima che il tutto mi stia davanti. Quali che siano i difetti che possono avere, questo è il pregio dei miei libri: essi costituiscono un tutt’uno artistico, risultato raggiungibile soltanto grazie al mio sistema di non darli alle stampe prima che io li abbia interamente davanti a me».

Il dilemma di Marx - «ripulire una parte del manoscritto e consegnarla all’editore o finire di scrivere prima tutto completamente» - venne risolto dagli eventi. Marx fu colpito da un altro attacco di carbonchio, il più virulento di tutti, e fu in pericolo di vita. A Engels raccontò che ne era «andata della pelle»; i medici gli avevano detto che le cause della sua ricaduta erano stati l’eccesso di lavoro e le continue veglie notturne: «la malattia veniva dalla testa». A seguito di questi avvenimenti, Marx decise di concentrarsi sul solo Libro Primo, quello inerente il «Processo di produzione del capitale».

TUTTAVIA, I FAVI continuarono a tormentarlo e, per intere settimane, Marx non fu nemmeno in grado di stare seduto. Egli tentò persino di operarsi da solo. Si procurò un rasoio ben affilato e raccontò a Engels di essersi «estirpato lui stesso quella cosa dannata». Stavolta, il completamento dell’opera non venne procrastinato a causa «della teoria», ma per «ragioni fisiche e borghesi».

Quando, nell’aprile del 1867, il manoscritto venne finalmente ultimato, Marx chiese all’amico di Manchester - che l’aveva aiutato incessantemente per un ventennio - di inviargli il denaro per poter disimpegnare «il vestiario e l’orologio che si trovano al Monte dei pegni». Marx era sopravvissuto con il minimo indispensabile e senza quegli oggetti non poteva partire per la Germania, dove era atteso per la consegna del manoscritto da dare alle stampe.

Le correzioni delle bozze si protrassero per tutta l’estate e quando Engels fece notare a Marx che l’esposizione della forma del valore risultava troppo astratta e che «risentiva della persecuzione dei foruncoli», questi gli rispose: «spero che la borghesia si ricorderà dei miei favi fino al giorno della sua morte».

Il capitale venne messo in commercio l’11 settembre del 1867. Un secolo e mezzo dopo la sua pubblicazione, è annoverato tra i libri più tradotti, venduti e discussi della storia dell’umanità.

Per quanti vogliano comprendere cosa sia davvero il capitalismo, e anche perché i lavoratori debbano lottare per una «forma superiore di società, il cui principio fondamentale sia lo sviluppo pieno e libero di ogni individuo», Il capitale è, oggi più che mai, una lettura semplicemente imprescindibile.

*

Sul tema, nel sito, si cfr.:

"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.

LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".

LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".- KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.

DELLO SPIRITO DI ALEXANDRE KOJÈVE (Mosca 1902 - Parigi 1968).

PORTARE LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DI "DUE IO" AL DI LA’ DELLE MAGLIE DELLA DIALETTICA HEGELIANA.

PORTARE LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DI "DUE IO" AL DI LA’ DELLE MAGLIE DELLA DIALETTICA HEGELIANA.LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.

Federico La Sala

-

> KARL MARX, "CAPITALISMO, ISTRUZIONI PER L’USO". --- Il valore d’uso di Marx. In tre volumi una "Storia del marxismo" curata da Petrucciani (di Roberto Finelli)9 marzo 2016, di Federico La Sala

- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.

LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".

LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".

Il valore d’uso di MarxPensiero critico. Dal lontano Ottecento alle aspre dispute teoriche del secolo breve

Ai nodi irrisolti del presente. In tre volumi una accurata e mai consolatoria storia del marxismo per Carocci

di Roberto Finelli (il manifesto, 09.03.2016)

Stefano Petrucciani, studioso consolidato del marxismo, della Scuola di Francoforte, dell’opera di Jürgen Habermas, ha curato una articolata nuova Storia del marxismo che ora viene pubblicata dall’editore Carocci in una edizione in tre ampi, ma insieme maneggevoli, volumi.

L’impresa è di tutto rispetto, perché dopo la Storia del marxismo della Einaudi pubblicata ormai quasi cinquant’anni fa, si prova a ripensare, in un modo articolato e non riducibile a una prospettiva uniforme, «una mappa delle molte avventure di pensiero - come scrive il curatore - che, a partire più o meno dal 1883, l’anno della morte di Marx, si sono dipanate prendendo le mosse dalla sua eredità intellettuale».

Il primo volume (Socialdemocrazia, revisionismo, rivoluzione. 1848-1945) è dedicato alla stagione più classica dei marxismi: alla configurazione che Engels ha consegnato dell’opera di Marx alla tradizione socialista, al dibattito tra ortodossia e revisionismo nella socialdemocrazia, alla prima discussione sul marxismo in Italia tra Labriola e Croce, alla specificità e originalità del marxismo di Gramsci rispetto a quello sovietico, all’austromarxismo e alla nesso tra filosofia e marxismo tra Seconda e Terza Internazionale (con saggi di Merker, Mustè, Carpi, Cesarale, Liguori e lo stesso Petrucciani).

Il secondo volume (Comunismo e teorie critiche nel secondo Novecento) si occupa delle elaborazioni della tradizione marxista che hanno avuto luogo soprattutto a partire dal secondo dopoguerra. Cristina Corradi ha curato le Forme teoriche del marxismo italiano (1945-79), Manlio Iofrida Marx in Francia, Petrucciani e Eleonora Piromalli La Scuola di Francoforte, Giorgio Cesarale Filosofia e marxismo nell’Europa della Guerra fredda, Guido Samarani, Marxismo e rivoluzione in Asia, José Paulo Netto Il marxismo in America Latina, Alex Callinicos Il marxismo anglosassone. Il terzo volume (Economia, politica, cultura: Marx oggi) comprende una serie di saggi che intendono trattare della ricchezza e della fecondità del pensiero di Marx ancora oggi, nella connessione contemporanea tra marxismo e scienze sociali, in una varietà che va dall’economia e dalle teorie della crisi al pensiero politico, dall’estetica all’antropologia, dal femminismo agli studi postcoloniali, dalle analisi della globalizzazione alle teorie del sistema-mondo.

L’evoluzione delle idee

In questo terzo volume Riccardo Bellofiore ha scritto su Capitale, teoria del valore e teoria della crisi, di nuovo e insieme Petrucciani, Piromalli, Cesarale su Teoria dello Stato e della democrazia, Giulio Azzolini su L’analisi dei sistemi-mondo, Luca Basso su Il marxismo nelle scienze umane: psicologia, psicoanalisi e antropologia, Cinzia Arruzza su Il genere del capitale: introduzione al femminismo marxista, Stefano Velotti su Estetica, arte, cultura nella riflessione marxista. In tale ampio contesto di temi e di autori non è chi non veda ovviamente la utilità e la bontà di quest’opera, che intende proporsi come una vera e propria Enciclopedia del marxismo nella dimensione sia storica, della genesi e della evoluzione delle idee, sia teoretico-scientifica quanto a capacità dei marxismi di aver proposto e di continuare a proporre una visione del mondo, dell’essere umano, della storia, della cultura, della politica indispensabile per orientarsi nella vita del più prossimo passato e dell’oggi.

Gli autori, messi all’opera, sono tutti studiosi di ottimo livello e di profonda competenza nelle aree di loro specifico interesse e la capacità di attenzione e di scelta mostrata in tal senso dal curatore ha contribuito a dare a tutti i tre volumi un carattere didatticamente efficace e, nello stesso tempo, uno stile di facile lettura. Per queste caratteristiche questa Storia del marxismo merita di essere collocata non solo nelle biblioteche specializzate ma anche e soprattutto nelle biblioteche dei licei come ottimo strumento di introduzione e di divulgazione su temi e problemi fondamentali della modernità. Anche perché la ovvia diversità delle prospettive interpretative assunte dai diversi autori si ricompone ad unità nella comune distanza da qualsiasi atteggiamento di valorizzazione dogmatica ed arcaica della tradizione marxista.

L’altro Novecento

È ovvio, del resto, che anche questa Storia non può né vuole essere completa. Ci sono delle mancanze significative, soprattutto nella rassegna dei marxismi più up to date, più contemporanei e di attualità. Ma non si può pretendere esaustività da un’opera che copre uno spazio temporale e una tematica così ampia. Per altro anche da questo lato lo hegeliano Spirito del tempo ci aiuta. Perché non si può non citare, per chiunque volesse integrare e approfondire la lettura di questa Storia del marxismo, l’opera, di pari impegno, anche se di diversa impostazione, intrapresa dallo storico Pier Paolo Poggio, direttore della Fondazione Micheletti, con la pubblicazione di cinque poderosi volumi, assai utili per la profondità dei saggi proposti, su L’Altronovecento. Comunismo eretico e pensiero critico: di cui sono usciti finora tre tomi, passati quasi del tutto sotto silenzio mediatico, presso la casa editrice Jaca Book.

La lettura integrata di queste due opere collettive può ben valere, io credo, al ritorno a una discussione in una prospettiva di che non si vergogni di utilizzare categorie come «totalità», «globalizzazione», «sistemi»: e a trattare della privatezza dell’esistenziale e del personale in un dialogo con lo studio della sistematica economica e sociale della nostra realtà: che non è postmoderna quanto invece ipermoderna.

È lo Spirito del nostro tempo, con l’egemonia cioè e con la diffusione incontrastata dell’economia del capitale sull’intero globo, che ci obbliga a tornare a pensare secondo le categorie dell’universale Astratto e della monocultura. Che ci insegna quanto il tempo del postmodernismo sia ormai concluso, insieme alla retorica esaltata, che l’ha caratterizzato, del frammento, dell’ermeneutica, della risoluzione di ogni realtà in linguaggio, della decostruzione di ogni assetto complessivo di senso. Che ci dice quanto ormai sia esaurito il tempo dell’heideggerismo, sepolto alla fine dal suo medesimo antisemitismo, rivelatosi alla fine consustanziale - e non accidentale - a una filosofia, apparentemente irenica, ma sostanzialmente decisionistica e autoritaria come quella heideggeriana. Dato che, come ha ben argomentato ultimamente Francesco Fistetti, per la filosofia del «pastore dell’Essere» l’ebreo è l’apice stesso dell’essenza della «tecnica».

Cambio di prospettiva

Ci dice, insomma, lo spirito del tempo, che tutte le filosofie e gli orientamenti culturali che hanno preso alimento dalla differenza ontologica tra Essere ed Esserci hanno fatto riferimento a un pensiero, in ultima istanza, conservatore ed arcaico che poneva molto del suo sforzo più a ipostatizzare parole, come insegnava il vecchio e nobile maestro Guido Calogero, - e con ciò a creare miti ed illusioni che scambiano parole con realtà - anziché pensare e studiare la realtà medesima.

Il totalitarismo dell’universale capitalistico insomma ci dice che è ora di tornare a pensare le differenze reali che attraversano e strutturano l’essere umano: quella, orizzontale e sociale, delle differenze di classe, e quella, verticale, della differenza (auspicabilmente nell’integrazione) tra corpo emozionale e mente logico-discorsiva.

La Storia del marxismo diretta da Petrucciani può aiutarci a pensare insomma che il paradigma linguistico che ha preteso risolvere ogni realtà in linguaggio, e in cui si sono comunemente riconosciuti analitici e continentali, si sia ormai estenuato e che si possa ritornare a pensare il presente - al di là di tutte le rotture e apocalissi che l’operaismo e il postoperaismo marxista ci hanno propinato in varie salse durante questo trentennio - secondo il rigore della continuità nel divenire del passato e del futuro.

- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.

-

> KARL MARX, "CAPITALISMO, ISTRUZIONI PER L’USO". --- La lotta di classe dopo la lotta di classe. L’ultimo libro di Luciano Gallino (di Rossana Rossanda - Il quarto stato del capitale; di Fabio Raimondi - La cruda analisi che mette a nudo il pensiero unico)26 aprile 2012, di Federico La Sala

IL QUARTO STATO DEL CAPITALE

di Rossana Rossanda (il manifesto, 26.04.2012)

La lotta di classe non è finita, così come non sono scomparse le classi sociali. L’ultimo libro di Luciano Gallino per Laterza sgombra il campo da molte erronee convinzioni che hanno orientato le politiche delle sinistre. Ma è anche un invito a guardare con lucidità la crisi del pensiero critico, che non può invece essere aggirata proponendo soluzioni che non scalfiscono la religione del libero mercato. Con un titolo provocatorio, parole che le ex sinistre italiane non hanno il coraggio di pronunciare, Luciano Gallino ha chiamato il suo ultimo libro La lotta di classe dopo la lotta di classe (Laterza, pp. 212, euro 18).

Quante volte sentiamo dire «la lotta di classe» non c’è più? Non esistono più le classi sociali? Non ci sono più una destra e una sinistra? Dov’è oggi l’operaio? A che servono i sindacati? Come si può pretendere oggi un posto fisso per la vita? E poi, che noia il posto fisso!». Eccetera. E da queste asseverazioni parte Gallino nel dare al suo lavoro la forma di un’ampia intervista alla sociologa Paola Borgna, definendole come sciocchezze, ideologia, falsa coscienza della società. Mai infatti il capitale ha messo al lavoro tanti milioni di persone come oggi con l’estensione dell’economia mondializzata. Mai come oggi l’innovazione tecnologica ha permesso di ridurre il lavoro degli uomini su ogni segmento del produrre, aumentandone la produttività, non già per liberare il lavoratore dalla fatica ma per ridurne il costo al produttore. Mai la tecnologia della comunicazione gli ha permesso come ora di conoscere in tempo reale dove si trovano le forze di lavoro il cui costo è più basso. Mai come ora, organizzate in megafusioni e saltando da investimenti in produzione a quelli sulla finanza e viceversa, i mezzi di cui dispone gli permettono di spostarsi dove la forza di lavoro costa meno, lasciando a terra la manodopera di cui aveva bisogno per esempio in Europa, dove i lavoratori avevano conquistato da un secolo salari e diritti maggiori.

Si è allargato quindi, in quantità e qualità, il conflitto di interessi fra capitale e lavoro, i capitali concorrono (ma è più elegante dire «competono») nel ridurne il costo, mentre i vecchi e nuovi lavoratori, non ancora o non più organizzati, si fanno la guerra, concorrendo gli uni contro gli altri più o meno consapevolmente al ribasso, per conquistare un posto. Dunque le classi non solo ci sono ancora, ma l’offerta di manodopera e lo sventagliarsi delle retribuzioni, che trent’anni fa dispiegavano su scalini di circa trenta grandezze diverse (ed era già un bel salto), oggi avviene in grandezze da 1 a 300: in altre parole occorrono trecento anni di lavoro a una operia o cassiera dei supermercati per guadagnare quello che il suo direttore generale guadagna in un anno. Qualcuno ricorderà che negli anni Ottanta i padroni italiani sostenevano che il costo del lavoro era diventato una voce minima nell’insieme dei costi di bilancio, ma oggi è su di esso, sia pur calato in assoluto, che esercitano la maggiore pressione possibile. Nella lotta di classe sono cambiati l’attaccante e chi si difende; l’attaccante che, pur in inferiorità di mezzi, era il salariato oggi si difende sia dal padrone sia dallo stato, che legifera a favore del padrone - Monti ed Elsa Fornero ne sono figure da manuale. Adesso le parti sono invertite. All’attacco è il capitale e il lavoro è sotto botta.

Divisi e senza partito

Qualche anno fa, scendendo all’aeroporto di Roma, mi sorprese un grande pannello luminoso che riproduceva il famoso quadro di Pelizza da Volpedo, «Il quarto stato», dove operai e contadini, assieme a una donna con il bambino in braccio, marciano avanti senza paura, a rappresentare il proletariato emergente come figura politica, con i suoi sindacati e i suoi partiti. Soltanto che al posto delle facce affaticate e degli abiti modesti, giubba sulla spalla, c’erano una schiera di inappuntabili manager in giacca e cravatta che avanzavano sotto la scritta: «Capitalisti di tutto il mondo unitevi!»

Pareva una battuta, invece era già fatto. Mentre i proletari non solo sono arretrati, non solo non hanno più, in Italia e altrove, un partito che li rappresenta in parlamento, ma si sono divisi. Gli stessi metalmeccanici, le tute blu cui vanno le nostre simpatie e speranze, non sono collegati neanche a livello europeo, neanche quando dipendono dallo stesso padrone, e quindi sono esposti a essere battuti, su questo o quel punto, ora l’uno ora l’altro. La pressione per azzerare il contratto nazionale, l’indebolimento dell’articolo 18, l’allontanamento dell’articolo 81 della Costituzione, il moltiplicarsi degli «atipici» per dire il sempre più ampio precariato diminuisce anno per anno il peso contrattuale della forza di lavoro, specie europea, tendendo ad allinearla al modello degli Stati Uniti, a negoziato principalmente privato fra datore di lavoro e lavoratore. L’ideale del padronato è che il lavoro possa essere assunto e dimesso solo per il tempo che serve all’impresa e a alle condizioni più modeste possibile. Non ci siamo ancora del tutto, ma la tendenza è questa. Il volume di Gallino infilza una per volta, capitolo per capitolo, questa frammentazione del lavoro e della sua capacità di difesa, ribattendo alle domande di Paola Borgna, che si fa ogni tanto avvocato del diavolo cioè degli stereotipi dell’opinione dominante.

Dominio dell’economia