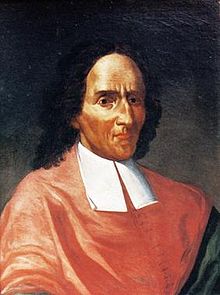

GIAMBATTISTA VICO, LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA, E GLI INTELLETTUALI ITALIANI: IL CASO COLLETTI. Una nota - di Federico La Sala

QUANTO SEGUE E’ LA TERZA PARTE DEL DISCORSO AVVIATO IN

- A) VICO (E KANT), PER LA CRITICA DELLE VERITA’ DOGMATICHE E DELLE CERTEZZE OPINABILI (VEDI: QUI)

B)PRINCIPI DI UNA SCIENZA NUOVA: "NON INVENTO IPOTESI"! VICO CON NEWTON (E KANT) (VEDI: QUI)

B)PRINCIPI DI UNA SCIENZA NUOVA: "NON INVENTO IPOTESI"! VICO CON NEWTON (E KANT) (VEDI: QUI)

Per le citazioni e i riferimenti di pagine, cfr.: Giambattista Vico, Opere filosofiche, introd. di Nicola Badaloni, a c. di Paolo Cristofolini, Firenze 1971

Per le citazioni e i riferimenti di pagine, cfr.: Giambattista Vico, Opere filosofiche, introd. di Nicola Badaloni, a c. di Paolo Cristofolini, Firenze 1971

Buona lettura (fls).

Buona lettura (fls).

***

Nel 1725, Vico scrive “di se medesimo” che ha scoperto "tutt’altre da quelle che sono immaginate finora le origini di quasi tutte le discipline, sieno scienze o arti”. Che tale affermazione non sia il frutto della fantasia di un visionario, ma la determinata e fiera consapevolezza di un grande filosofo e di un grande scienziato, è più che evidente nella dichiarazione coeva della “Scienza nuova”, ove precisa in modo inequivocabile che i principi del mondo delle nazioni gentili - “senza veruna ipotesi (ché tutte si rifiutano dalla metafisica)” - bisogna “andarli a ritrovare di fatto tra le modificazioni del nostro umano pensiero”.

Se le parole vogliono significare qualcosa, già il titolo “Principi di una scienza nuova” (con tutto quel che segue) dovrebbe far pensare a un discorso da collocare entro l’orizzonte della rivoluzione scientifica (di Galilei e Newton!) e, già, della rivoluzione copernicana kantiana (1781): a ben vedere, ciò che Vico propone è una nuova concezione dell’uomo, della società, e della storia, all’interno di un nuovo orizzonte filosofico comune a tutte le scienze - senza chiusure e fondamentalismi (e riduzionismi), a nessun livello e di ogni tipo!

La sua convinzione, infatti, è che “ci è mancata finora una scienza la quale, fosse, insieme, istoria e filosofia dell’umanità. Imperciocché i filosofi han meditato sulla natura umana incivilita già dalle religioni e dalle leggi, dalle quali, e non d’altronde, erano essi provenuti filosofi, e non meditarono sulla natura umana, dalla quale eran provenute le religioni e le leggi, in mezzo alle quali provennero essi filosofi” (p. 178). E la sua sollecitazione è quella di ripartire - come è evidente - non dalla metafisica, dalla morale, e dalla religione, ma dall’antropologia!

CHI SIAMO NOI IN REALTA’? All’inizio dei “Principi”, nel capitolo primo del Libro Primo, intitolato “Motivi di meditare quest’opera”, Vico rompe ogni indugio e in una sintesi lucidissima e vertiginosa offre il filo di tutta la sua ricerca e mostra che cosa ha scoperto con “la fiaccola” della sua “nuova arte critica”. E, con una mossa geniale degna del miglior Marx (Introduzione ’57), nell’esposizione della sua indagine parte da un fatto antropologico indubitabile: un istinto naturale, un “comune desiderio della natura umana”, “un senso comune, nascosto nel fondo dell’umana mente”.

Questo è l’attacco e il primo capoverso del suo capolavoro (Scienza Nuova, 1725): “ Il diritto naturale delle nazioni egli è certamente nato coi comuni costumi delle medesime: né alcuna giammai al mondo fu nazione d’atei, perché tutte incominciarono da una qualche religione. E le religioni tutte ebbero gittate le loro radici in quel desiderio che hanno naturalmente tutti gli uomini di vivere eternamente; il qual comune desiderio della natura umana esce da un senso comune, nascosto nel fondo dell’umana mente, che gli animi umani sono immortali; il qual senso, quanto è riposto nella cagione, tanto produce quello effetto: che, negli estremi malori di morte, desideriamo esservi una forza superiore alla natura per superargli, la quale unicamente è da ritrovarsi in un Dio che non sia essa natura ma ad essa natura superiore, cioè una mente infinita ed eterna; dal qual Dio gli uomini diviando, essi sono curiosi dell’avvenire”.

E, così, continua: “Tal curiosità, per natura vietata, perché di cosa propria di un Dio mente infinita ed eterna, diede la spinta alla caduta de’ due principi del genere umano: per lo che Iddio fondò la vera religione agli ebrei sopra il culto della sua provvedenza infinita ed eterna, per quello stesso che, in pena di avere i suoi primi autori desiderato di saper l’avvenire, condannò tutta la umana generazione a fatiche dolori e morte. Quindi le false religioni tutte sursero sopra l’idolatria, o sia culto di deitadi fantasticata sulla falsa credulità d’esser corpi forniti di forze superiori alla natura, che soccorrano gli uomini ne’ loro estremi malori; e l’idolatria [è] nata ad un parto con la divinazione, o sia vana scienza dell’avvenire, a certi avvisi sensibili, creduti mandati agli uomini dagli dèi. Sì fatta vana scienza, dalla quale dovette cominciare la sapienza volgare di tutte le nazioni gentili, nasconde però due gran princìpi di vero: uno, che vi sia provvidenza divina che governi le cose umane; l’altro, che negli uomini sia la libertà d’arbitrio, per lo quale, se vogliono e vi si adoperano, possono schivare ciò che, senza provvederlo, altrimenti loro apparterrebbe. Dalla qual seconda verità viene di séguito che gli uomini abbiano elezione di vivere con giustizia; il quale comun senso è comprovato da questo comun desiderio che naturalmente hanno dalle leggi, ove essi non sien tòcchi da passione di alcun proprio interesse di non volerle” (p.172).

E, ancora, proseguendo: "Questa, e non altra certamente è l’umanità, la quale sempre e dappertutto resse le sue pratiche sopra questi tre sensi comuni del genere umano: primo, che vi sia provvidenza; secondo, che si faccino certi figliuoli con certe donne, con le quali siano almeno i principi d’una religion civile comune, perché da’ padri e dalle madri, con uno spirito, i figliuoli si educhino in conformità delle leggi e delle religioni tra le quali sono essi nati; terzo, che si seppelliscano i morti. Onde, non solo non fu al mondo nazion d’atei, ma nemmeno alcuna nella quale le donne non passino nella religion pubblica de’ lor mariti; e, se non vi furon nazioni che andarono tutte nude, molto meno vi fu alcuna che usò la venere canina o sfacciata in presenza di altrui e non celebrasse altri che concubiti vaghi, come fanno le bestie; né finalmente vi ha nazione, quantunque barbara, che lasci marcire insepolti sopra la terra i cadaveri de’ loro attenenti: il quale sarebbe uno stato nefario o sia uno stato peccante contro la natura comune degli uomini. Nel quale per non cadere le nazioni, custodiscon tutte con inviolate cerimonie le religioni natie e, con ricercati riti e solennità, sopra tutte le altre cose umane celebrano i matrimoni e i mortori. Che è la sapienza volgare del genere umano, la quale cominciò dalle religioni e dalle leggi, e si perfezionò e compié con le scienze e con le discipline e le arti" (pp.172-173).

Conquistato il fatto antropologico indubitabile, per Vico tutto diventa più chiaro. Egli ha finalmente trovato il filo d’oro per uscire da interi millenni di labirinto: l’ “impresa”e la “dipintura”(1730) che illustreranno e accompagneranno la “Scienza Nuova” del 1744, celebrano e precisano in immagini proprio il senso di quest’evento e questa più grande consapevolezza!

Il principio del verum-factum (con le sue articolazioni interne, relative al rapporto Uomo-Dio, vero-vero, religione ebraica e religione dei gentili) è liberato dalle sue ambiguità neoplatoniche e cattolico-rinascimentali e lo stesso programma teologico-politico di Cusano, di Ficino, di Pico della Mirandola, di Michelangelo, di Campanella, di Giordano Bruno (la riconciliazione delle fedi e delle ragioni) è ripreso e rilanciato su una base nuova - scientificamente, teologicamente, e filosoficamente critica.

PER UNA “BIBBIA CIVILE” RAGIONATA, PER LA“COSTITUZIONE”! Nel capitolo secondo, sempre del Libro Primo, intitolato “Meditazione di una scienza nuova”, Vico dà chiarimenti sulla portata e il senso del suo lavoro e invita a riflettere sulla necessità di elaborare “uno stato di perfezione” (un “quadro costituzionale”!) per meglio orientare il cammino “dell’umanità delle nazioni”. Così scrive: “Ma tutte le scienze, tutte le discipline e le arti sono state indiritte a perfezionar e regolare le facoltà dell’uomo. Però niuna ancora ve n’ha che avesse meditato sopra certi princìpi dell’umanità delle nazioni, dalla quale senza dubbio sono uscite tutte le scienze, tutte le discipline e le parti; e per sì fatti princìpi ne fosse stabilita una certa akmé, o sia uno stato di perfezione, dal quale se ne potessero misurare i gradi e gli estremi, per li quali e dentro i quali, come ogni altra cosa mortale, deve essa umanità delle nazioni correre e terminare, onde con iscienra si apprendessero le pratiche come l’umanità d’una nazione, surgendo, possa pervenire a tale stato perfetto, e come ella, quinci decadendo, possa di nuovo ridurvisi. Tale stato di perfezione unicamente sarebbe: fermarsi le nazioni in certe massime così dimostrate per ragioni costanti come praticate co’ costumi comuni, sopra le quali 1a sapienza riposta de’ filosofi dasse la mano e reggesse la sapienza volgare delle nazioni, e,‘n cotal guisa, vi convenissero gli più riputati delle accademie con tutti i sappienti delle repubbliche; e la scienza delle divine ed umane cose civili, che è quella della religione e delel leggi (che sono una teologia ed una morale comandata, la quale si acquista per abiti), fosse assistita dalla scienza delle divine ed umane cose naturali (che sono una teologia ed una morale ragionata, che si acquista co’ raziocini); talché farsi fuori da sì fatte massime fosse egli il vero errore o sia divagamento, non che di uomo, di fiera”(p. 173).

PICO DELLA MIRANDOLA, “IL MARXISMO E HEGEL”, E L’IRONIA DELLA STORIA. Anche se nel 1974, Lucio Colletti prende con determinazione, “completamente”, le distanze dal “trionfalismo dogmatico con cui, un tempo, [ha] difeso la giustezza di ogni rigo di Marx”(“Intervista politico-filosofica”, Bari 1974) e, benché abbia fatto eroici tentativi per riallacciare i fili della “critica dell’economia politica” con i fili della “critica della ragion pura”, non riesce a venir fuori dalla trappola logica e storica della metafisica dogmatica e dalle macerie degli idealismi, dei marxismi, degli scientismi, e, nel 1994, cade (abbagliato dalla figura del Cavaliere del partito “Forza Italia”!) nel pantano dei liberismi.

Nel “Il marxismo e Hegel” (Laterza, Bari 1969), a difesa di Marx, così scrive: “analisi scientifica e storia, a un parto, cioè scienza-storia e storia-scienza: ecco lo storicismo di Marx; che non è quello di Vico, né quello di Hegel e tantomeno quello di Croce, come pur vorrebbero che fosse quei marxisti, i quali - non vedendo la storia nel Capitale - la cercano solo nel 18 Brumaio!” (p.141).

La catastrofe è già annunciata, e proprio nella parte più importante del lavoro (“a cui l’autore vorrebbe che fosse prestata l’attenzione maggiore”), “negli ultimi due capitoli: dedicati, rispettivamente, al concetto di “rapporti sociali di produzione” e all’idea della società “cristiano borghese” (p. VII). In questi capitoli i problemi della “Scienza nuova” di Vico sono al centro della questione. Tutti i nodi (dal rapporto essere-pensiero al verum-factum, vero-certo, uomo-dio, individuo-società e religione), vengono al pettine intorno al nodo antropologico, ma Vico non c’è - ovviamente!

Per difendere la concezione antropologica di Marx (l’uomo, un “ente naturale generico”) e chiarire il passaggio dal materialismo naturalistico al materialismo storico (contro il “materialismo dialettico” e la sua incapacità di sciogliere il nodo dei Manoscritti del ’44, cioè di intenderne il concetto dell’uomo come “ente naturale generico”), Colletti estrae il concetto di Uomo dal discorso di Pico della Mirandola (“De hominis Dignitate) e di Bovillus (“De Sapiente”) - in particolare, il tema dell’uomo artefice di se stesso, prodotto del suo farsi - e lo trapianta sul terreno del concetto dei “rapporti sociali di produzione”, e finisce per perdere ogni lucidità sia sul piano antropologico sia sul piano della critica dell’economia politica e della logica hegeliana.

L’orizzonte ateo-materialistico, e la superficiale (se non inesitente) conoscenza diretta dell’opera di Vico, blocca a Colletti ogni via di uscita (quantomeno in direzione del suo stesso Kant, che era “realista”, e del suo stesso Marx, che non era “marxista”!) e lo acceca definitivamente, riconsegnandolo all’ateismo ateo-devoto non di Croce-Hegel ma di Gentile-Fichte e Rousseau (con la sua "religione civile", zoppa e cieca)! E, alla fine, per capire qualcosa della “miseria dello storicismo” si rivolgerà a Karl Popper, che della “società aperta e i suoi nemici” sapeva qualcosina!

E’ l’inizio della fine di un percorso “esemplare” - non solo suo, ma di grandissima parte della maggior parte degli intellettuali italiani. A onore e memoria di Colletti, è solo da dire che tenne sempre la schiena dritta e non rinunciò mai al suo diritto di critica di uomo, di cittadino e di intellettuale. A vergogna degli altri, è meglio che tacciamo! E riprendiamo a leggere Vico!

Principi di una scienza nuova”, Napoli 1725 - Per una nuova “Città della Scienza”, Napoli 2013: Che questo suo “meraviglioso libro - come scrisse Paul Hazard alla fine della seconda guerra mondiale - proietti finalmente il suo splendore sull’orizzonte dell’Europa”!

SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:

- COSTITUZIONE, EVANGELO, e NOTTE DELLA REPUBBLICA (1994-2012): PERDERE LA COSCIENZA DELLA LINGUA ("LOGOS") COSTITUZIONALE ED EVANGELICA GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI

VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.

VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.

L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI.

L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI.

Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria.

Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria.

A GIAMBATTISTA VICO E ALL’ITALIA, L’OMAGGIO DI JAMES JOYCE.

A GIAMBATTISTA VICO E ALL’ITALIA, L’OMAGGIO DI JAMES JOYCE.

Federico La Sala (10.03.2013).

- GALVANO DELLA VOLPE - Lucio Colletti - QUELL’INCANTEVOLE RISSOSO (Intervista - la Repubblica, 17.08.1997)

- KARL MARX, IL 18 BRUMAIO DI LUIGI BONAPARTE

Io mostro, invece,

come in Francia la

lotta di classe

creò delle

circostanze

e una situazione che

resero possibile a un personaggio mediocre

e grottesco

di far la parte

dell’eroe *:

Io mostro, invece,

come in Francia la

lotta di classe

creò delle

circostanze

e una situazione che

resero possibile a un personaggio mediocre

e grottesco

di far la parte

dell’eroe *:

- Degli scritti che,

quasi

contemporaneamente

al mio, si occuparono

dello stessa argomento

[5], solo due sono, degni

di

nota:

Napoléon le Petit

di

Victor Hugo

e il

Coup d’Etat

di Proudhon

[6].

Victor Hugò si limita a un’invettiva

amara e piena di sarcasmo,

contro l’autore

responsabile del

colpo di stato.

L’avvenimento

in sé gli appare come un fulmine a ciel sereno.

Egli non vede

in esso altro che

l’atto di violenza di un

individuo. Non si accorge che ingrandisc

e questo individuo invece di rimpicciolirlo, in quanto gli

attribuisce

una

potenza di iniziativa personale

che non avrebbe

esempi nella storia del

mondo.

Victor Hugò si limita a un’invettiva

amara e piena di sarcasmo,

contro l’autore

responsabile del

colpo di stato.

L’avvenimento

in sé gli appare come un fulmine a ciel sereno.

Egli non vede

in esso altro che

l’atto di violenza di un

individuo. Non si accorge che ingrandisc

e questo individuo invece di rimpicciolirlo, in quanto gli

attribuisce

una

potenza di iniziativa personale

che non avrebbe

esempi nella storia del

mondo.

Proudhon, dal canto

suo, cerca

di rappresentare il colpo di stato come il risultato di una

precedente

evoluzione storica;

ma la ricostruzione storica dei colpo

di stato si trasforma

in lui in una

apologia

storica dell’eroe del colpo di stato. Egli

cade nell’errore dei nostri cosiddetti storici

oggettivi.

Io mostro, invece,

come in Francia la

lotta d

i classe

creò delle

circostanze

e una situazione che

resero possibile a un personaggio mediocre

e grottesco

di far la parte

dell’eroe.

Proudhon, dal canto

suo, cerca

di rappresentare il colpo di stato come il risultato di una

precedente

evoluzione storica;

ma la ricostruzione storica dei colpo

di stato si trasforma

in lui in una

apologia

storica dell’eroe del colpo di stato. Egli

cade nell’errore dei nostri cosiddetti storici

oggettivi.

Io mostro, invece,

come in Francia la

lotta d

i classe

creò delle

circostanze

e una situazione che

resero possibile a un personaggio mediocre

e grottesco

di far la parte

dell’eroe.

- K. Marx, Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte Prefazione dell’autore alla seconda edizione, [1869].

- Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione è stata colta alla sprovvista. Non si perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. Con queste spiegazioni l’enigma non viene risolto, ma soltanto formulato in modo diverso. Rimane da spiegare come una nazione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza (K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1852).

"PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA

KARL MARX RISPONDE A SALVATORE VECA, PRENDE LE DISTANZE DA ENGELS E RENDE OMAGGIO A FULVIO PAPI.

KARL MARX RISPONDE A SALVATORE VECA, PRENDE LE DISTANZE DA ENGELS E RENDE OMAGGIO A FULVIO PAPI.

Federico La Sala

Forum

-

> GIAMBATTISTA VICO, LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA, E GLI INTELLETTUALI ITALIANI: IL CASO COLLETTI. ---La Costituzione, "il sogno greco, rivisto da Rousseau", e il populismo (di Yves Mény).23 giugno 2019, di Federico La Sala

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PERDERE LA COSCIENZA DELLA LINGUA ("LOGOS") COSTITUZIONALE ED EVANGELICA GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI ... *

Politica.

Che cos’è il populismo? L’inganno della parte che vuole essere il tutto

Il politologo Yves Mény: le democrazie rappresentative si fondano sul popolo ma lo relegano a osservatore. Ma non c’è reale alternativa: un vero potere popolare finirebbe nelle mani dell’uomo forte

di Yves Mény (Avvenire, giovedì 20 giugno 2019)

- [Foto] Parigi durante la manifestazione del novembre 2018 organizzata dai “Gilet gialli” per protestare contro le tasse introdotte dal Presidente francese Emmanuel Macron (Ansa/Ap/Michel Euler)

- Anticipiamo la lectio magistralis che Yves Mény, docente di Scienze politiche, terrà domani al Festival TaoBuk di Taormina. Meny è stato presidente del cda della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, attualmente insegna nell’Università Luiss-Guido Carli di Roma.

Le democrazie sono al centro del desiderio politico. O almeno lo sono state per molto tempo e si sono identificate con la libertà, l’autonomia, l’auto-governo, con la vittoria della maggioranza e del numero sul singolo sovrano. La democrazia è, potremmo dire in sintesi, il desiderio della multitudine di sostituirsi al re, al dittatore o a un gruppo ristretto ma dominante, alle élites, alla casta, all’establishment. Ma la folla, le masse, l’aggregazione dei singoli, si trova di fronte ad un impasse, che nel mio recente libro pubblicato dal Mulino, Popolo ma non troppo ho denominato “malinteso democratico”.

Come unire infatti tutti questi atomi, attraversati da aspirazioni, interessi, emozioni cosi diversi da impedire loro di fatto di unirsi? Nel corso della storia molti sono stati i tentativi: ridurre, ad esempio, la dimensione territoriale della città per rendere possibile la conoscenza e l’unione di tutti. È il sogno greco, rivisto da Rousseau; ma non possiamo scordare la deriva delle colonie greche di Sicilia dove il despota finisce per incarnare il demos.

Una variante diversa è offrire una visione alternativa del popolo. È il realismo senza pietà di Hobbes dove il sovrano, sulla copertina del suo libro, è rappresentato da mille corpi di cittadini assorbiti, ingoiati e capovolti per dar corpo all’unità. C’è poi il sogno-incubo della rivoluzione russa di dare il potere a una classe unica al prezzo di eliminare qualche privilegiato; e c’è il realismo all’inglese che “inventa” il principio rappresentativo per incanalare le aspirazioni di molti nella fattibilità pratica del governo di pochi; e c’è la non meno realistica e fredda osservazione di Gaetano Mosca sull’ineluttabilità delle élites, la doccia fredda sul desiderio.

"Unirsi in un popolo" è il desiderio che continuamente si ripresenta di trasformare la diversità in una unità metafisica. «L’Italia è fatta, bisogna fare gli italiani» constatava Massimo d’Azeglio; Eugen Weber descrive la trasformazione dei francesi di fine Ottocento «da contadini a cittadini»; Benedict Anderson evoca la nazione come «comunità sognata». Per farla breve, il “popolo” non smette di desiderare di diventare anche una realtà sociale e non soltanto un’utopia magica.

Purtroppo la contraddizione interna è sempre in agguato: il popolo come concetto è indispensabile per legittimare l’accesso al potere. Anche le dittature pretendono di governare in nome e per il bene del popolo. E questo popolo che le democrazie hanno posto sul piedestallo per poi relegarlo nel ruolo di osservatore degli atti dei governanti si rivolta sempre di più per far avverare l’utopia di Lincoln «Government of the people, by the people, for the people».

In altre parole, il popolo americano, ma anche tutti gli altri, fanno proprie le tre prime parole della costituzione americana «We the People...», che è una splendida frase per parlare di legittimazione, ma è una pia illusione quando si tratta di governare.

Si potrebbe ricordare la reazione di un francese chiamato ad approvare la costituzione scritta da Napoleone: «Che c’è nella costituzione?» E la risposta fu «Bonaparte»...

Si potrebbe ricordare la reazione di un francese chiamato ad approvare la costituzione scritta da Napoleone: «Che c’è nella costituzione?» E la risposta fu «Bonaparte»...Non c’è alternativa alla necessità della rappresentanza: non vi è mai stato un “vero” potere popolare e se ci fosse si correrebbe il rischio di radunarsi di fatto sotto le ali di un uomo forte, di un salvatore. Dio ci salvi da questa fatalità! Il desiderio di sentirsi uniti in un popolo non è soltanto forte, inganna, inebria.

Qualunque gruppo può pretendere di essere il popolo anche quando si tratta di una parte di popolo molto ridotta, come quella che vota sulla piattaforma Rousseau o quando i Gilets jaunes che da sei mesi pretendono di essere il «popolo» prendono più o meno 1,5% dei voti alle elezioni europee. La parte pretende cioè di essere il tutto.

Qualunque gruppo può pretendere di essere il popolo anche quando si tratta di una parte di popolo molto ridotta, come quella che vota sulla piattaforma Rousseau o quando i Gilets jaunes che da sei mesi pretendono di essere il «popolo» prendono più o meno 1,5% dei voti alle elezioni europee. La parte pretende cioè di essere il tutto.Ovviamente ci sono anche buone ragioni per portare avanti le proprie rivendicazioni perché il sistema rappresentativo è sempre (al meglio) il governo della maggioranza o, più spesso, appoggia su una minoranza sociologica trasformata in maggioranza politica grazie ai miracoli dei sistemi elettorali. La situazione non sembra particolarmente felice.

Ma bisogna essere lucidi: l’unanimità, che sulla carta sembra il sistema più rispettoso della volontà del popolo è un sistema “blocca-tutto” ed esiste soltanto nelle piccole tribù primitive, benché sia attivo anche là dove la ricerca del consenso si trasforma in molteplici veti incrociati: l’Italia ne sa qualche cosa...

Ma bisogna essere lucidi: l’unanimità, che sulla carta sembra il sistema più rispettoso della volontà del popolo è un sistema “blocca-tutto” ed esiste soltanto nelle piccole tribù primitive, benché sia attivo anche là dove la ricerca del consenso si trasforma in molteplici veti incrociati: l’Italia ne sa qualche cosa...Ricordiamoci che l’unanimismo sfocia nella dittatura e soprattutto nella dittatura delle menti. Il populismo, «l’ideologia del popolo» rischia quindi di essere una grande illusione e un inganno. Riconosciamogli però un merito: rimescola le carte e spesso pone fine a quello che il poeta Paul Eluard chiamava «il duro desiderio di durare».

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.

- L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"

MESSAGGIO EVANGELICO E SANTO PADRE?! ABUSO DEL TITOLO E MENZOGNA. L’ERRORE DI RATZINGER (E DI TUTTI I PAPI).

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.

GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"

Federico La Sala

-

>GLI INTELLETTUALI ITALIANI ---- LA CITAZIONE SBAGLIATA. Colletti a Violante: ma che Thomas Mann, quella frase e’ di Vico.13 aprile 2013, di Federico La Sala

LA CITAZIONE SBAGLIATA

Colletti: ma che Thomas Mann, quella frase e’ di Vico *

Con tanti professori in Parlamento fare una citazione e’ sempre piu’ rischioso. Il presidente della Camera, Luciano Violante, lo ha provato ieri a sue spese. La frase che ha attribuito allo scrittore tedesco Thomas Mann l’aveva invece pronunciata il filosofo napoletano Giambattista Vico. Ad accorgersene e’ stato il "professore" di Forza Italia, Lucio Colletti: "Violante - ha subito brontolato - ha attribuito a Mann la frase: "Sembrano avversitade ma sono opportunità". E invece lo ha detto Giambattista Vico.

Uffa, questi, come dicono all’Accademia della Crusca, citano a cavolo di cane. Tra l’altro questa e’ una delle piu’ celebri citazioni di Vico, spesso ripresa da Croce". Tra chi ha assistito alla "tirata d’orecchie" c’era il deputato della Sinistra democratica, Diego Novelli. Il quale ha precisato come non solo Croce ma "anche Togliatti" usasse quella citazione vichiana, chiedendo a Colletti almeno un 18 per la nota aggiuntiva. Risposta del "professore": "Ma ti do 24...".

* Corriere della Sera, 12 marzo 1997 - Pagina 2

-

> GIAMBATTISTA VICO, LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA, E GLI INTELLETTUALI ITALIANI --- Responsabili sì. Ma verso chi? (di Umberto Curi).11 marzo 2013, di Federico La Sala

Responsabili sì. Ma verso chi?

Un valore che vuol dire «risposta a una sola voce» Se si inseguono più interlocutori perde significato

di Umberto Curi (Corriere La Lettura, 10.03.2013)

«Raccomando misura, realismo e senso della responsabilità». In questi termini, il presidente Napolitano ha invitato tutte le forze politiche a lavorare per il superamento della crisi politica in corso. Ma il riferimento alla responsabilità è comparso nei discorsi di quasi tutti i leader politici nel corso di queste ultime settimane.

Usata per lo più senza aggettivi, e senza ulteriori precisazioni, adoperata quasi come una parola magica, in grado di risolvere d’incanto difficoltà altrimenti insormontabili, la responsabilità viene invocata per legittimare scelte e comportamenti, altrimenti imbarazzanti o comunque difficili da giustificare.

Ma è davvero così trasparente il significato di questo termine? Si può veramente ritenere di sapere che cosa si dice, quando si chiede o si afferma di agire in nome della responsabilità?

Nelle lingue moderne - in italiano, francese, spagnolo, inglese - la connessione fra il termine che designa la responsabilità e la radice latina respondeo è evidente. Di qui il fatto che, in qualunque contesto compaia, responsabilità vuol dire sempre e comunque rispondere.

Pur mancando una diretta derivazione dal latino, in tedesco la parola impiegata per indicare la responsabilità è perfino più significativa dei corrispondenti termini delle lingue romanze. In quanto contiene in sé un immediato riferimento alla parola che indica la risposta - Antwortung, appunto - il termine Verantwortung si forma proprio mediante rafforzamento del carattere di «risposta» che è insito nella «responsabilità».

Di qui una prima e fondamentale conseguenza. La responsabilità non può indicare una condizione originaria, ab-soluta, indipendente, ma coincide piuttosto con una relazione, segnala un rapporto, che presuppone qualcosa ad esso precedente e dal quale esso è in una certa misura determinato. Più in particolare, in quanto parola di risposta, la responsabilità presuppone una voce che chiama, alla quale si fornisce una risposta, ovvero alla quale ci si rifiuta di rispondere. Non è concepibile alcuna responsabilità, se non come risposta a una chiamata.

Emerge qui un primo aspetto fortemente problematico, se non addirittura paradossale, connesso al termine di cui ci stiamo occupando. Se l’elemento fondante e intimamente caratterizzante della responsabilità è il rispondere, e se pertanto essa rinvia necessariamente all’ascolto di una voce che chiama, è evidente che il rispondere non può essere univoco, ma al contrario esso non può che essere almeno ambivalente. Per rispondere alla chiamata di qualcuno, per ciò stesso è necessario che non risponda alla chiamata di altri.

O la voce a cui rispondo è la stessa voce che mi chiama, sia pure in altri modi e altre forme, ovvero, se si tratta di voci che sono effettivamente diverse e discordanti, la mia risposta a una di esse esclude che io risponda anche ad altre. Se ricondotta al suo fondamento di parola-di-risposta, la responsabilità è intrinsecamente connessa - e indissolubile - rispetto alla irresponsabilità. Si esprima come ascolto (ob-audire), o come risposta, come obbedienza, dunque, o come responsabilità, l’atteggiamento nei confronti di una voce che chiama si manifesta dunque in forma costitutivamente ambivalente.

Questo significato originario e decisivo del termine responsabilità è efficacemente sottolineato da Jacques Derrida nella «grammatica della risposta», da lui delineata in un saggio che risale al 1981. Osservando che la modalità originaria della responsabilità è quella del «rispondere a», in rapporto alla quale si determinano il «rispondere di» e il «rispondere davanti a», il filosofo francese sottolinea che proprio l’anteriorità e il primato del «rispondere a» rispetto agli altri pone il riferimento all’altro - inteso come totalmente altro - come riferimento fondamentale. Ogni responsabilità si annuncia e obbliga a partire da questa anteriorità asimmetrica. Una responsabilità che è dunque anzitutto risposta all’appello dell’altro, e che, prima ancora di ogni autonomo dire, non può che corrispondere alla parola dell’altro.

Come già aveva sottolineato Søren Kierkegaard in Timore e tremore, il riferimento alla richiesta rivolta ad Abramo di sacrificare il figlio Isacco, descritta nel Genesi, consente di far emergere pienamente il groviglio di motivi teorici e pratici che si addensano intorno alla nozione di responsabilità. Ciò che si pone è una contraddizione insolubile, e perciò paradossale, fra la responsabilità in generale e la responsabilità assoluta. Abramo, infatti, dimostra che l’assoluto del dovere e della responsabilità presuppone che ogni dovere, ogni responsabilità e ogni legge umana vengano denunciati, ricusati, trascesi. Abramo è al contempo il più morale e il più immorale, il più responsabile e il più irresponsabile degli uomini - assolutamente irresponsabile perché assolutamente responsabile.

Assolutamente irresponsabile davanti agli uomini e ai suoi, davanti all’etica, perché risponde assolutamente al dovere assoluto, senza interesse né speranza di ricompensa, senza sapere perché e in segreto. Non riconosce alcun debito, alcun dovere davanti agli uomini perché è in rapporto con Dio.

Dal riferimento all’emblematica vicenda di Abramo, Derrida fa scaturire una conseguenza fondamentale: il segreto della responsabilità consiste nell’ospitare in sé un nocciolo di irresponsabilità. Fra la responsabilità assoluta, che pone di fronte due singolarità irriducibili, e la responsabilità generale, la quale implica invece l’urgenza di un calcolo che universalizzando ricerchi l’equilibrio e fondi l’equità - vi è uno scarto che resta incolmabile.

Per ritornare alle recenti vicende di casa nostra, si può allora dire che coloro che indicano quale motivazione della loro condotta il «senso della responsabilità», senza ulteriori precisazioni, in realtà implicitamente annunciano la loro intenzione di rispondere a una voce, con ciò stesso scegliendo di non rispondere a tutte le altre.

Per esemplificare: di rispondere alla voce dell’interesse del Paese, non obbedendo alla voce dei propri interessi, personali o di partito, oppure tutto al contrario. Ciò che emerge, insomma, è la genuina drammaticità di un conflitto fra istanze diverse e non ricomponibili, fra voci che chiamano in direzioni differenti, alle quali è possibile rispondere solo attraverso una decisione che valorizza soltanto una di esse, lasciando inevitabilmente senza risposta tutte le altre.

-

> GIAMBATTISTA VICO ---- LA STORIA SIAMO NOI. COME L’UMANITA’ E’ ARRIVATA A ESSERE QUELLA CHE E’? (di Edward O. Wilson)10 marzo 2013, di Federico La Sala

- SOCIOBIOLOGIA E FILOSOFIA. Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica - contro la cecità e la boria dei dotti ...

Il sociobiologo ’riscopre’ Vico e non lo sa (e rischia di consegnare i risultati della sua ricerca tra le braccia dei vari sociologismi e biologismi variamente diffusi) (Federico La Sala)

Il sociobiologo ’riscopre’ Vico e non lo sa (e rischia di consegnare i risultati della sua ricerca tra le braccia dei vari sociologismi e biologismi variamente diffusi) (Federico La Sala)

Come l’umanità è arrivata a essere quello che è? Ecco il contributo delle scienze per comprendere uno sviluppo troppo spesso lasciato al sapere umanistico

La storia siamo noi. Perché cooperare fa bene alla specie

di Edward O. Wilson (la Repubblica, 02.03.2013)

- Uno dei più importanti biologi contemporanei. Professore emerito a Harvard, è un esperto di insetti ed è considerato il fondatore della sociobiologia. È appena uscito in Italia il suo libro La conquista sociale della terra, Raffaello Cortina, pagg. 356, euro 26

Comprendere l’umanità è un compito troppo importante e gravoso per lasciarlo alle scienze umanistiche. Le molte discipline di questa grande corrente del sapere, dalla filosofia al diritto, alla storia e alle arti creative, hanno descritto le particolarità della natura umana con genialità e straordinaria minuziosità, avanti e indietro in trasmutazioni infinite.

Ma non hanno spiegato perché abbiamo questa natura qui e non qualcun’altra fra una quantità sterminata di possibilità immaginabili. Sotto questo profilo, le scienze umanistiche non consentono una comprensione piena dell’esistenza della nostra specie.

Dunque, che cosa siamo noi? La risposta a questo grande enigma sta nelle circostanze e nel processo che hanno dato vita alla nostra specie. La condizione umana è un prodotto della storia, e non parlo non soltanto dei seimila anni di civilizzazione, ma di un arco molto più ampio, che risale a centinaia di migliaia di anni addietro.

Per dare una risposta a questo mistero bisogna esplorare l’evoluzione nel suo insieme, come un tutto unico e inscindibile, tanto negli aspetti biologici quanto in quelli culturali. E in questo modo la storia umana, vista in tutte le sue sfaccettature, diventa a sua volta la chiave per capire come e perché la nostra specie è sopravvissuta.

Una maggioranza di persone preferisce interpretare la storia come il dispiegarsi di un disegno soprannaturale, al cui autore è dovuta ubbidienza. Ma questa interpretazione rassicurante diventa sempre meno sostenibile man mano che si espande la conoscenza del mondo reale. In particolare, la conoscenza scientifica (misurata in base al numero di scienziati e riviste scientifiche) da oltre un secolo raddoppia di dimensioni a intervalli di dieci vent’anni.

Nelle spiegazioni tradizionali del passato, le storie religiose sulla creazione si mescolavano alle discipline umanistiche per attribuire significato all’esistenza della nostra specie. È tempo di ragionare su quello che possono offrirsi reciprocamente il campo scientifico e quello umanistico, nella ricerca comune di una risposta più fondata e convincente al grande enigma.

Per cominciare, i biologi hanno scoperto che l’origine biologica del comportamento sociale avanzato negli esseri umani è simile a quella riscontrata in altre parti del regno animale. Usando studi comparati condotti su migliaia di specie animali, dagli insetti ai mammiferi, sono giunti alla conclusione che le società più complesse sono emerse attraverso l’eusocialità (la «vera» condizione sociale, parlando in senso generale). I membri di un gruppo eusociale allevano collettivamente le giovani generazioni. Inoltre, applicano un sistema di divisione del lavoro tramite la rinuncia - quantomeno parziale - alla riproduzione personale da parte di alcuni membri, allo scopo di incrementare il «successo riproduttivo» (riproduzione nel corso della vita) di altri membri.

L’eusocialità è un fenomeno particolare sotto due punti di vista. Innanzitutto va rimarcata la sua estrema rarità: su centinaia di migliaia di linee evolutive di specie animali terrestri nel corso degli ultimi 400 milioni di anni, si è venuto a creare un sistema del genere, per quello che siamo in grado di appurare, solo in due dozzine di casi.

A questo aggiungiamo che le specie eusociali conosciute si sono affermate molto tardi, nella storia della vita sulla Terra. Una volta diventato prassi, il comportamento sociale avanzato di livello eusociale si è rivelato uno straordinario successo ecologico. Soltanto due fra le due dozzine di linee evolutive indipendenti, cioè le formiche e le termiti, bastano a dominare il mondo degli invertebrati terrestri. Nonostante contino meno di ventimila specie (sul milione di specie di insetti viventi conosciuti), formiche e termiti rappresentano della metà del peso corporeo complessivo di tutti gli insetti del pianeta.

La storia dell’eusocialità solleva un interrogativo: dato l’enorme vantaggio che assicura, perché questa forma avanzata di comportamento sociale è così rara ed è comparsa così tardi? La risposta sembra data dalla sequenza specifica di cambiamenti evolutivi preliminari propedeutici al passaggio finale all’eusocialità.

In tutte le specie eusociali analizzate fino a oggi, il passaggio finale è la costruzione di un nido protetto, da cui partono le spedizioni di foraggiamento e dove gli individui giovani vengono allevati fino al raggiungimento della maturità. A costruire originariamente il nido può essere una femmina solitaria, una coppia di individui o un gruppo piccolo e scarsamente organizzato. Una volta realizzato questo passaggio preliminare, per creare una colonia eusociale è sufficiente che i genitori e la prole rimangano nel nido e collaborino all’allevamento di altre generazioni di giovani. Questi assemblaggi primitivi poi si suddividono facilmente in «foraggeri», inclini al rischio, e in genitori e nutrici, avversi al rischio.

Che cos’è che ha consentito a un’unica linea evolutiva di primati di raggiungere il livello raro dell’eusocialità? Le circostanze sono state banali, stando alle scoperte dei paleontologi. In Africa, circa due milioni di anni fa, una specie del genere australopiteco, prevalentemente vegetariano, modificò la sua alimentazione incrementando il consumo di carne. Per procurarsi questa fonte di cibo altamente energetica e dispersa sul territorio, non era molto conveniente andarsene in giro in branchi poco organizzati di individui adulti e giovani. Era più efficiente occupare un accampamento (il nido, appunto) e da lì spedire in giro cacciatori in grado di riportare indietro (uccidendola o raccogliendola) carne da dividere con gli altri. In cambio, i cacciatori ricevevano la protezione dell’accampamento, dove la loro prole veniva tenuta al sicuro insieme agli altri.

Da studi condotti su esseri umani moderni, incluse popolazioni di cacciatori-raccoglitori, la cui vita ci dice molto sulle origini della razza umana, gli psicologi sociali hanno dedotto la crescita mentale innescata dalla caccia e dagli accampamenti. Le relazioni personali fra i membri del gruppo, calibrate al tempo stesso sulla competizione e la collaborazione, hanno acquisito un ruolo predominante. Il processo è stato incessantemente dinamico e difficoltoso, superando largamente in intensità qualunque esperienza analoga dei branchi itineranti e scarsamente organizzati prevalenti nella maggior parte delle società animali.

Serviva una memoria efficiente per valutare le intenzioni degli altri membri del gruppo, prevedere le loro reazioni di volta in volta: e il risultato è stato la capacità di inventare e simulare internamente scenari conflittuali di interazioni future.

L’intelligenza sociale dei preumani ancorati all’accampamento si è evoluta come una sorta di partita a scacchi senza fine. Oggi, al capolinea di questo processo evolutivo, siamo in grado di attivare con scioltezza i nostri banchi di memoria su passato, presente e futuro. Questi banchi di memoria ci consentono valutare le prospettive e le conseguenze di alleanze, legami, contatti sessuali, rivalità, rapporti di predominio, raggiri, fedeltà e tradimenti. Traiamo un piacere istintivo dal racconto di innumerevoli storie sugli altri in quanto attori nel nostro palcoscenico interno. Tutto questo trova espressione nelle arti creative, nella teoria politica e in altre attività di alto livello che definiamo come scienze umanistiche.

Gli aspetti principali dell’origine biologica della nostra specie cominciano a essere messi a fuoco, e con essi le possibilità di un contatto più fruttuoso fra discipline scientifiche e umanistiche. La convergenza fra queste due grandi branche del sapere assumerà un’importanza enorme quando un numero sufficiente di persone ci avrà ragionato su.

Dal versante scientifico, le neuroscienze, la biologia evolutiva e la paleontologia verranno viste in un’ottica differente. Agli studenti verrà insegnata anche la preistoria oltre che la storia convenzionale, il tutto presentato come la più grande epopea del mondo vivente. E sono convinto che guarderemo con maggior serietà anche al nostro posto nella natura. Perché ci siamo esaltati, siamo assurti al ruolo di mente della biosfera, con lo spirito capace di sgomento e balzi di immaginazione sempre più sbalorditivi. Ma continuiamo a essere parte della fauna e flora terrestri: vi siamo legati dall’emozione, dalla psicologia e, non ultimo, da una storia radicata.

È pericoloso pensare a questo pianeta come a una stazione intermedia verso un mondo migliore, o continuare a convertirlo in un’astronave programmata dall’uomo.

Contrariamente all’opinione generale, non ci sono demoni e dei che si contendono la nostra devozione. Siamo frutto del nostro operato, siamo indipendenti, soli e fragili. Capire noi stessi è la chiave per sopravvivere nel lungo periodo, per gli individui e per le specie.

(Traduzione di Fabio Galimberti) © The New York Times

-

> GIAMBATTISTA VICO ---- LA STORIA SIAMO NOI: HEGEL ED EDWARD O. WILSON (di Maurizio Ferraris - Siamo uomini o formiche?).11 marzo 2013, di Federico La Sala

Il nuovo saggio di Wilson sull’eusocialità

Siamo uomini o formiche?

di Maurizio Ferraris (la Repubblica, 11.03.2013) *

Leibniz ha scritto che l’asino va dritto al fieno senza aver letto una riga di Euclide. Analogamente, il dittatore che per mettere a tacere il dissenso interno dichiara guerra al paese vicino non ha verosimilmente letto il libro curato da Telmo Pievani e tradotto da Cortina, La conquista sociale della terra dell’entomologo di Harvard Edward O. Wilson, ma applica con istinto sicuro (è il caso di dirlo) la teoria della selezione naturale multipla che questi ha proposto nel 2010 con Martin Nowak e Corina Tarnita.

Contrariamente alla teoria del “gene egoista” resa celebre da Richard Dawkins, e d’accordo piuttosto con il proverbio “parenti serpenti”, la socialità umana non evolve in gruppi che condividono i geni e si aiutano a vicenda, ma si articola su un duplice livello. Uno, più alto, è la competizione tra gruppi, e uno, più basso, è la competizione (e non la cooperazione, come vuole Dawkins, e come voleva in precedenza lo stesso Wilson insieme alla maggioranza della comunità scientifica) tra individui all’interno dello stesso gruppo. Nel momento in cui si identifica il nemico (di razza, di classe) il gruppo si ricompatta e mette a tacere gli egoismi individuali, che torneranno a scatenarsi appena passato il pericolo.

Nell’elaborare questa teoria, Wilson mette a frutto le indagini che l’hanno reso celebre, quelle legate al concetto di “superorganismo” presentate in un monumentale volume scritto con Bert Hölldobler e tradotto da Adelphi due anni fa.

Contrariamente al cliché dell’evoluzionismo come esaltazione della lotta di tutti contro tutti, l’idea di fondo è che un livello di “eusocialità”, ossia di stretta collaborazione tra individui nel gruppo, con divisione del lavoro e intere caste che si sacrificano per la comunità, è un vantaggio decisivo per l’evoluzione.

È per questo che le formiche hanno iniziato il cammino dell’evoluzione milioni di anni prima che qualcosa di remotamente simile avvenisse agli ominidi. Tuttavia, nel caso delle formiche, lo sviluppo ha comportato, un solo livello di articolazione, quello sociale. È la comunità nel suo insieme che agisce come un singolo organismo, e acquisisce una potenza che esisteva molto prima di noi e con ogni probabilità esisterà molto dopo che si sarà persa ogni traccia dell’umanità.

Per gli uomini (e per la sterminata filiera di primati che li precede), che partivano da prerequisiti diversi, e in particolare il fatto banale ma decisivo di essere molto più grandi delle formiche, le cose sono andate diversamente. Il corpo più grande ha permesso lo sviluppo di un cervello più complesso, e il cervello ha reso possibili livelli di eusocialità sofisticati, la creazione del linguaggio, degli ornamenti, della religione, e ovviamente della scienza.

Purtroppo ha anche generato l’intima conflittualità che ci caratterizza come esseri umani. Le formiche sanno sempre qual è la cosa giusta da fare, noi invece siamo in lotta non solo con gli altri, ma con noi stessi. Anzitutto, viviamo il conflitto tra egoismo e altruismo, tra il vantaggio dell’individuo e quello del gruppo, tra interesse e sacrificio.

Come se non bastasse, a complicarci la vita rispetto alle formiche, interviene il conflitto tra la parte primitiva e istintiva del cervello, l’amigdala, e la corteccia capace di simboli, coscienza e ragionamenti. Insomma, se il superorganismo tutto d’un pezzo di un formicaio è perfettamente armonioso, noi viviamo un conflitto tra la nostra natura e quello che Aristotele chiamava “seconda natura”. È questo che ci rende pensosi, spirituali, tormentati. Ma il punto essenziale, e filosoficamente decisivo, è che per quanto potente e determinante possa diventare la seconda natura, rivela pienamente la propria provenienza dalla prima.

Anni fa, quando il solo parlare di “natura umana” appariva come il segno di un inaccettabile scientismo, visto che l’uomo era concepito come il frutto esclusivo di una storia e di un linguaggio venuti fuori dal nulla, il libro di Wilson sarebbe stato classificato come antifilosofico.

Ma è vero il contrario: è un libro speculativo ed hegeliano. Perché esattamente come per Hegel, lo spirito - concepito anzitutto come lacerazione - è frutto della natura, e i gradi inferiori si conservano e si superano nei gradi superiori. La cultura è costitutivamente il prolungamento della natura, non c’è indipendenza né salto (né ovviamente infusione soprannaturale). È nel fondo della natura che ha inizio la fenomenologia dello spirito, che non perde nulla del suo interesse e della sua dignità, ma anzi riceve la sua vera luce, dallo spiegare l’uomo attraverso le formiche.

*

Oggi presenta a Harvard il Manifesto del nuovo realismo (Boylston Hall 403, ore 17). -L’incontro, organizzato da Francesco Erspamer per le attività della Lauro de Bosis Lectureship in the History of Italian Civilization, avviene in concomitanza con la nuova edizione de Il mondo esterno (Bompiani)

La conquista sociale della terra di E. Wilson (Cortina a cura di T. Pievani, pagg. 356, euro 26)

Oggi presenta a Harvard il Manifesto del nuovo realismo (Boylston Hall 403, ore 17). -L’incontro, organizzato da Francesco Erspamer per le attività della Lauro de Bosis Lectureship in the History of Italian Civilization, avviene in concomitanza con la nuova edizione de Il mondo esterno (Bompiani)

La conquista sociale della terra di E. Wilson (Cortina a cura di T. Pievani, pagg. 356, euro 26)-

> GIAMBATTISTA VICO ---- “Unde malum?”. Il lungo viaggio di Bauman alle radici del male (di Leopoldo Fabiani)11 marzo 2013, di Federico La Sala

Il lungo viaggio di Bauman alle radici del male

di Leopoldo Fabiani (la Repubblica, 10.03.2013)

“Unde malum?”. Per cercare la risposta all’eterna domanda sulle origini del male, Zygmunt Bauman si concentra sul Novecento, secolo degli stermini di massa e di quell’“unicum” della storia umana che è l’Olocausto. La ricerca contenuta in questo breve testo (Le sorgenti del male, Erickson, pagg. 108, euro 10), riprende i temi che il sociologo polacco aveva svolto nel 1992 in Modernità e Olocausto (il Mulino), per arrivare però a conclusioni sensibilmente differenti. Si parte dalla confutazione di alcune tesi illustri.

Innanzitutto l’idea che la malvagità sia prerogativa di alcune psicologie particolari. Il male come frutto di predisposizioni naturali, del carattere “perverso” di certi individui, secondo il celebre studio di Adorno sulla “personalità autoritaria” che avvalorava l’idea di una “autoselezione dei malfattori”. Ma il pensiero in fondo consolante che solo alcune persone siano capaci delle atrocità, per cui dovremmo solo individuare i “mostri” e difendercene, non regge alla prova della storia e delle ricerche scientifiche.

A dircelo sono, per esempio, gli esperimenti dello psicologo sociale Philip Zimbardo (L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa?, Cortina). Nel famoso “caso di Stanford” un gruppo di persone perfettamente normali è diviso tra coloro chiamati a fare i carcerieri e quelli destinati a essere prigionieri. Ed ecco che i primi subito si trasformano in sadici violenti, con una metamorfosi sbalorditiva. L’esperimento, che risale agli anni Settanta, ha trovato conferme clamorose nello scandalo dei prigionieri torturati dai soldati americani nel carcere di Abu Grahib.

Si torna allora alla “banalità del male” teorizzata da Hannah Arendt e al suo ritratto di Adolf Eichmann come persona del tutto “normale”, bravo padre di famiglia e anche amico degli animali. Con la perturbante conclusione che il male è fra noi e che chiunque, in certe circostanze e in assenza di una forza morale fuori dal comune, può diventare, da un giorno all’altro, un mostro.

Ma nemmeno questo è sufficiente, perché, sostiene Bauman, siamo di fronte a una descrizione, non a una spiegazione, del fenomeno. Lo sguardo del sociologo si distoglie allora dalla Shoah e si volge ad altri fra gli eventi assurdi e terribili del secolo passato. La distruzione nell’inverno del ’44 delle città tedesche e il lancio dell’atomica su Nagasaki nell’agosto del ’45.

Decisioni senza alcuna giustificazione “strategica”, ma solo ragioni “tecniche” ed “economiche”. Non c’era nessun bisogno di radere al suolo centri abitati senza fabbriche o caserme. E nemmeno, dopo Hiroshima, di tirare una seconda atomica. Quelle bombe, secondo le testimonianze degli stessi protagonisti, alti ufficiali alleati o il presidente americano Truman, furono usate per il semplice fatto che erano state costruite e non andavano lasciate nei magazzini. La macchina, una volta messa in moto, vive di vita propria.

Sulle orme delle riflessioni di Günther Anders, Bauman si concentra così sul predominio della tecnica. Arrivata a una potenza che supera l’immaginazione umana, e capace di realizzare in ogni momento le proprie potenzialità illimitate.

A questo si aggiunge la perdita di sensibilità dovuta all’abitudine, come scriveva Joseph Roth in Ebrei erranti (Adelphi): «Le catastrofi croniche sono così spiacevoli per i vicini che questi ultimi diventano gradualmente indifferenti sia alle catastrofi, sia alle loro vittime, quando non sviluppano in proposito una vera e propria impazienza». Anders avvertiva: può succedere di nuovo solo perché è già successo. Del male dobbiamo dunque avere paura: far sapere agli uomini che hanno bisogno di essere sempre in allarme «è il compito morale più importante dei nostri giorni».

-

- SOCIOBIOLOGIA E FILOSOFIA. Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica - contro la cecità e la boria dei dotti ...