UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! A Mantova, Luce IRIGARAY rilancia la questione, ma - incompresa - viene "snobbata"!!!

- [...] «Si è fatto di questo pensiero della differenza un pensiero solo delle donne e fra le donne. Non l’ho mai detto. Questa era una tappa necessaria per strutturare il soggetto femminile, ma la finalità resta una cultura a due soggetti. E’ una cultura a due soggetti che ci permette di entrare nel multiculturalismo, essendo la differenza uomo-donna la prima differenza» [...]

A colloquio con la teorica femminista ospite del Festivaletteratura di Mantova che si è aperto ieri. -Celebre il suo saggio “Speculum” dal quale prese le mosse il pensiero della differenza di genere.

A colloquio con la teorica femminista ospite del Festivaletteratura di Mantova che si è aperto ieri. -Celebre il suo saggio “Speculum” dal quale prese le mosse il pensiero della differenza di genere.

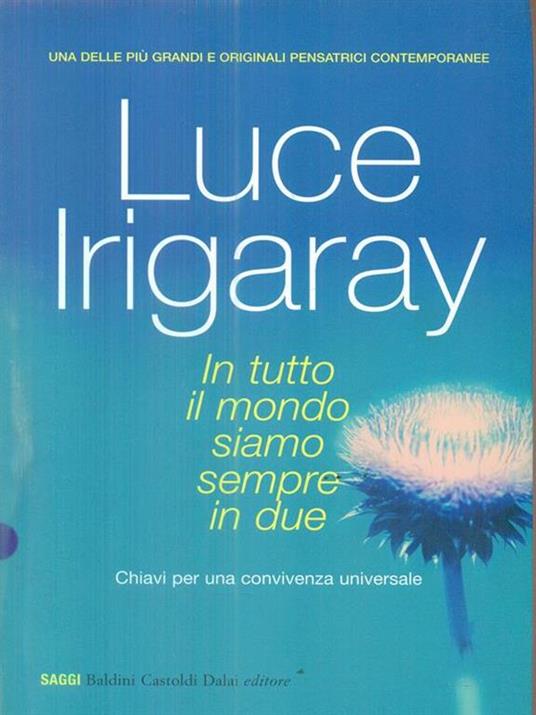

Al pubblico ha presentato l’ultimo libro “In tutto il mondo siamo sempre in due”

Al pubblico ha presentato l’ultimo libro “In tutto il mondo siamo sempre in due”

Luce Irigaray, filosofa convertita allo spiritualismo

Luce Irigaray, filosofa convertita allo spiritualismo

di Maria Vittoria Vittori (Liberazione, 07.09.2006)

di Maria Vittoria Vittori (Liberazione, 07.09.2006)

Mantova. Con la maglietta del Festivaletteratura e lo sguardo vispo, Luce Irigaray gioca a fare la ragazza. E non solo per l’aspetto: «Sono fuori dall’istituzione» ama ripetere. Ma poi racconta delle ragazze - quelle vere - che «scelgono di fare il dottorato sulle mie opere, e spesso sono molto sole. Per loro conduco da alcuni anni, in Inghilterra, un seminario internazionale. E penso di trasformare questa esperienza in un libro: Luce Irigaray teacher.

Il dettaglio intenerisce, ma non evita una domanda. Questa: dov’è finita la ragazza di un tempo? Dove la filosofia che con Speculum. L’altra donna ha segnato un passaggio significativo nel pensiero e nell’approccio relazionale e politico? L’intenzione di confrontarsi con il percorso critico di un’intellettuale multiforme - filosofa, linguista, psicoanalista - che è stata capace, all’inizio degli anni Settanta, di elaborare una nuova cultura, deve fare i conti con una conversazione continuamente interrotta. E’ sulla difensiva, Luce Irigaray, venuta qui a Mantova per parlare del suo nuovo libro, In tutto il mondo siamo sempre in due (Baldini Castoldi Dalai, pp. 414, euro 17,50); ha timore di non essere compresa a sufficienza, di essere fraintesa.

Nemmeno la sua presentazione nelle note biografiche le garba molto. «Sono stupefatta nel vedere che sono presentata come un’allieva di Lacan, che si parla di me soltanto come l’autrice di Speculum. Mi stupisce sentir dire che ho ricevuto molto dal movimento delle donne: scrivere Speculum è stato come attraversare il deserto. E ancora, che non sono mai stata veramente coinvolta nel movimento delle donne. Per questo libro, non dimentichiamolo, sono stata buttata fuori dall’Università».

Glissa sulle domande relative al pensiero della differenza, e alla sua evoluzione, anche qui giocando di rimessa, attenta a ribadire i confini del “suo” pensiero. «Si è fatto di questo pensiero della differenza un pensiero solo delle donne e fra le donne. Non l’ho mai detto. Questa era una tappa necessaria per strutturare il soggetto femminile, ma la finalità resta una cultura a due soggetti. E’ una cultura a due soggetti che ci permette di entrare nel multiculturalismo, essendo la differenza uomo-donna la prima differenza».

Proviamo a trasferire la conversazione sul piano politico. «Il problema non è far entrare le donne, è portare alla politica i valori specifici delle donne. Quelli legati ad un’identità relazionale più precoce, più sviluppata, più creativa. Mi sembra che il primo valore da promuovere nelle città sia proprio il valore della relazione. Ancora, le donne hanno a cuore la salvaguardia della natura, e la natura, dal canto suo, ha più che mai bisogno di loro; sono interessate all’abitare, alla salute, sono più predisposte ad accogliere l’altro».

Nel trasloco di argomenti che si sta effettuando, dai fermenti utilmente contraddittori del pensiero e del movimento delle donne al rapporto con la natura, la Irigaray appare più rilassata. Il motivo lo spiega lei stessa quando si tocca il tema che le sta veramente a cuore: la spiritualità. E già, perché dalla felicità come finalità ultima della politica, che affiorava nelle opere più recenti, la filosofia si è trasferita ai piani alti della dimensione spirituale. E’ di questo che desidera parlare: della cultura del respiro che, in alcuni saggi contenuti nel suo ultimo libro, assume a volte quelle indistinte tonalità che virano al mistico e profumano di New Age.

E’ qui che la Irigaray, abbandonando ogni reticenza, dà il meglio della sua nuova identità di guru. Maturata attraverso l’assidua pratica dello yoga. «A poco a poco la pratica dello yoga ha cambiato il mio modo di pensare e di vivere. La cultura dello yoga è la cultura del respiro, che è fonte di vita, e ha bisogno di riferimenti spirituali per alimentarsi. Nella cultura occidentale abbiamo criticato i valori spirituali ma siamo ricaduti nell’ideologia e nel conformismo. Invece credo che sia necessario scoprire un cammino di spiritualità che ti renda autonomo. Non è criticare l’altro che ti rende autonomo, ma coltivare il tuo proprio respiro. Questo ti dà libertà, autonomia, responsabilità, la possibilità di passare da una cultura all’altra. La questione è: dobbiamo sfruttare il respiro degli altri o condividere il respiro con gli altri?» Annuncia, la nuova e più che mai feconda Luce, nuove iniziative e nuovi progetti: e se alcuni rientrano nel suo precedente percorso - un libro che raccoglie le conferenze tenute in Italia, che uscirà tra breve da Liguori, un altro intitolato

Condividere il mondo, di prossima uscita in Inghilterra, che si muove «tra la differenza sessuata e il multiculturalismo» -, altri si preannunciano sorprendenti. Come la raccolta di interviste La vita dell’amore, e un libro di poesie che si intitola Preghiere quotidiane.

Lui, lei e la natura. Caldamente consigliato dalla vostra Luce. Spirituale.

FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, DIRITTO, E CIVILTA’. Alcune cit. per riflettere:

- "SESSI E GENEALOGIE. "Corpo a corpo con la madre:

- “[...] Quanto a noi, è urgente che ci rifiutiamo di sottometterci ad un ruolo sociale de/soggettivato, quello di madre, richiesto da un ordine sottoposto alla divisione del lavoro - produttore/riproduttrici - che ci chiude in una semplice funzione. E’ mai stato chiesto ai padri di rinunciare ad essere uomini? cittadini? Non dobbiamo rinunciare ad essere donne per essere madri. E’ necessario anche che noi scopriamo ed affermiamo che siamo sempre madri dal momento che siamo donne. Mettiamo al mondo qualcosa di diverso dai figli, generiamo qualcosa che non è il bambino: amore, desiderio, linguaggio, arte, società, politica, religione, ecc. Ma questa creazione da secoli ci è stata vietata e bisogna che noi ci riappropriamo questa dimensione materna che ci appartiene in quanto donne.

La questione se avere o non avere figli dovrebbe sempre porsi sullo sfondo di un’altra generazione, di una creazione d’immagini e di simboli, per non diventare traumatica o patologica. Le donne e i loro figli se ne troverebbero infinitamente meglio.

La questione se avere o non avere figli dovrebbe sempre porsi sullo sfondo di un’altra generazione, di una creazione d’immagini e di simboli, per non diventare traumatica o patologica. Le donne e i loro figli se ne troverebbero infinitamente meglio.

Dobbiamo essere attente a un’altra cosa: a non riuccidere la madre che è stata immolata all’origine della nostra cultura. Si tratta di ridarle la vita, a questa madre, in noi e tra noi. Dobbiamo rifiutare che il suo desiderio sia annientato dalla legge del padre.

Dobbiamo essere attente a un’altra cosa: a non riuccidere la madre che è stata immolata all’origine della nostra cultura. Si tratta di ridarle la vita, a questa madre, in noi e tra noi. Dobbiamo rifiutare che il suo desiderio sia annientato dalla legge del padre.

Dobbiamo darle il diritto al piacere, al godere, alla passione, renderle il diritto alla parola, e talvolta al grido, alla collera. Dobbiamo inoltre trovare, ritrovare, inventare le parole, le frasi che dicono il rapporto più arcaico e più attuale con il corpo della madre, con il nostro corpo, le frasi che traducono il legame con il suo corpo, il nostro, quello delle nostre figlie. E’ necessario anche, se non vogliamo essere complici dell’uccisione della madre, che affermiamo che esiste una genealogia di donne. C’è una genealogia di donne nella nostra famiglia: abbiamo una madre, una nonna, una bisnonna materna e delle figlie. Di questa genealogia di donne, dato il nostro esilio nella famiglia del padre-marito, tendiamo a dimenticarne la singolarità e perfino a rinnegarla. Cerchiamo di situarci in questa genealogia femminile per conquistare e custodire la nostra identità. Non dimentichiamo nemmeno che abbiamo già una storia, che certe donne, anche se era culturalmente difficile, hanno segnato la storia, e che troppo spesso noi non ne abbiamo conoscenza”. (LUCE RIGARAY, Sessi e genealogie, Baldini e Castoldi Dalai, 2007 [1989])

Dobbiamo darle il diritto al piacere, al godere, alla passione, renderle il diritto alla parola, e talvolta al grido, alla collera. Dobbiamo inoltre trovare, ritrovare, inventare le parole, le frasi che dicono il rapporto più arcaico e più attuale con il corpo della madre, con il nostro corpo, le frasi che traducono il legame con il suo corpo, il nostro, quello delle nostre figlie. E’ necessario anche, se non vogliamo essere complici dell’uccisione della madre, che affermiamo che esiste una genealogia di donne. C’è una genealogia di donne nella nostra famiglia: abbiamo una madre, una nonna, una bisnonna materna e delle figlie. Di questa genealogia di donne, dato il nostro esilio nella famiglia del padre-marito, tendiamo a dimenticarne la singolarità e perfino a rinnegarla. Cerchiamo di situarci in questa genealogia femminile per conquistare e custodire la nostra identità. Non dimentichiamo nemmeno che abbiamo già una storia, che certe donne, anche se era culturalmente difficile, hanno segnato la storia, e che troppo spesso noi non ne abbiamo conoscenza”. (LUCE RIGARAY, Sessi e genealogie, Baldini e Castoldi Dalai, 2007 [1989])

- «Per rifondare su basi democratiche una comunità civile, abbiamo bisogno di partire da relazioni orizzontali e da dialoghi nella differenza. Quindi da due, un due che non equivale solo a una coppia nell’intimità della casa, ma che è anche una coppia in un senso e un contesto civili e politici, la società essendo tessuta da una molteplicità di coppie a diversi livelli. Potremmo così tornare al molteplice - che si tratti di razze, età, culture, tradizioni, ecc. - senza ripartirlo in modo gerarchico.» (LUCE IRIGARAY, In tutto il mondo siamo sempre in due Baldini Castoldi Dalai, 2006).

- LUCE #IRIGARAY, "In tutto il mondo siamo sempre in due. Chiave per una convivenza universale":

- "[...] «Si tratta di compiere un progresso nel divenire umano, in particolare grazie a una differenziazione più compiuta rispetto all’immediatezza naturale, per la donna ma anche per l’uomo, e anche grazie al #riconoscimento dell’altro come altro e alla pratica di una relazione con lui, o con lei, non sottoposta all’istinto. Senza dominio, dunque, senza possesso [...]».(cit., cfr. GIULIA DAVID, "Differenti ma equivalenti. Lettura critica del pensiero di Luce Irigaray", UNIVE 2014/2015)

Perché il pianeta donna non è stato ancora esplorato a fondo

La parità con gli uomini non è un traguardo. Anche la definizione della de Beauvoir ,il secondo sesso, implica comunque una posizione subalterna. L’umanità non è neutra e la differenza sessuale ha un senso: proprio per questo serve la massima autonomia

di LUCE IRIGARAY (la Repubblica, 7 marzo 2004, p. 33)

Non sono sicura che l’importanza della cosiddetta liberazione delle donne sia stata bene percepita. Eppure l’espansione così rapida delle lotte femminili in tutto il mondo ne è una testimonianza.

Ma siccome si tratta di un passaggio epocale della storia dell’umanità, la cosa è difficile da immaginare. Ognuna, ognuno ne coglie un aspetto solo, inoltre a partire da sé e da oggi. Bisognerebbe anzi saltare in un altro tempo, o anticipare il futuro. E non solo come nella fantascienza ma come un altro mondo possibile, non nell’aldilà ma quaggiù.

Diventare degli uomini. L’interpretazione più immediata della liberazione femminile corrisponde alla sua identificazione con l’uguaglianza all’uomo. Questo non ha bisogno di nessun cambiamento nel modo di pensare, di nessuna (r)evoluzione culturale. Basta far entrare la donna in una categoria esistente - gli operai, gli schiavi, gli oppressi. Rimaniamo così nella stessa logica padrone-schiavo, con il volere dello schiavo di diventare il padrone e, al massimo, con una certa accondiscendenza del padrone rispetto allo schiavo, a meno che accada un capovolgimento del rapporto. Ma siamo sempre nella stessa economia, un’economia a cui le donne accettano di partecipare, sacrificando la loro libertà per perpetuarla, e ricevere per questo qualche compenso dal padrone.

- Ma lei non parla di uguaglianza - mi obietterete. Vi chiederò allora di dimostrare che la strada dell’uguaglianza possa sfuggire alla logica padrone-schiavo. Vi suggerirò anche di comprarvi, per festeggiare l’otto marzo, un album Mafalda (fumetti dello scrittore argentino Dino). Mafalda è una maestra in liberazione femminile! Se siete fortunati, troverete in questo album la risposta di Mafalda a suo padre che sostiene che «l’occhio di Dio ci vede tutti uguali»: «Ma chi è il suo oculista?» lei gli chiede.

Notate, in questa occasione, che, per argomentare a proposito dell’esistenza dell’uguaglianza, il padre ha bisogno di ricorrere a Dio - quello con cui la parità rimane sempre impossibile. In ogni caso, prendere l’uomo come modello della propria liberazione non è una scelta che testimonia una grande autonomia né immaginazione. Il successo dell’uguaglianza è basato sul fatto che il metodo già esiste, che fa parte di una cultura al maschile e che è mantenuto dal risentimento fuori da un reale cambiamento, cosa indispensabile per compiere la liberazione delle donne.

Diventare delle donne. La cosa è già più complessa perché difettiamo di mezzi culturali per compiere questa evoluzione. Inoltre essa richiede che le donne preferiscano essere donne e non uomini. E’ il primo, e più decisivo, passo per incamminarsi verso la propria liberazione. Ma poche donne l’hanno già superato, nemmeno sospettato. Per esempio, le famose parole di Simone de Beauvoir: non si nasce donna ma si diventa donna, non manifestano una grande stima per l’identità femminile, che sarebbe soltanto il risultato di stereotipi sociali imposti alle donne. Lo stesso vale nell’affermare che l’altro è necessariamente il secondo rispetto all’uno, come attesta il titolo Il secondo sesso. Non voglio con questo disprezzare il lavoro che Simone de Beauvoir ha compiuto ma dire che esso non basta per assicurare la liberazione della donna in quanto tale.

E’ necessario capire che: se sono nata donna, devo anche diventare la donna che sono, e che questa donna è differente, ma non seconda, rispetto all’identità maschile. Certo, diventare donna, sviluppare un’altra identità umana non può ridursi a trasferire nei luoghi pubblici tutti gli affetti e passioni che avevano luogo in casa, in parte perché la donna non godeva di altri mezzi di espressione.

Si tratta di elaborare un’identità culturale nuova, che permetta alla donna di fare sbocciare tutte le sue capacità, sia nell’intimità che nella vita pubblica. La prima mediazione indispensabile è il diritto a un’identità civile appropriata. E’ il mezzo che può assicurare la svolta dallo statuto naturale, in cui la donna è stata confinata, a uno statuto civile che consenta alla donna di essere riconosciuta come libera e autonoma nella vita pubblica - cioè che conferisce alla donna un diritto paritetico, pur essendo differente, alla cittadinanza. Una piattaforma civile appropriata alle donne è anche ciò che permette di costruire una democrazia mondiale al femminile.

Diventare degli umani. Questo passaggio dalla naturalità alla civiltà è pure necessario per superare la parte di animalità che troppo spesso regola le relazioni uomo(ini) donna(e). Se queste si fondano solo sull’istinto - sia a livello dell’attrazione sessuale che su quello della procreazione - non possono essere realmente umane. E’ vero nei rapporti amorosi e parentali ma anche nel resto della vita. E’ dunque decisivo che le donne sfuggano a uno stato di semplice naturalità non solo per loro ma per l’insieme dell’umanità. D’altronde chiedere cambiamenti a livello economico e sociale senza modificare i rapporti sessuali non conduce a un granché. Si constata, per esempio, che in certi paesi dove la parità sociale è migliore che altrove, le donne sono più violentate. Manca il riconoscimento della donna come persona, per di più portatrice di valori diversi.

Ma quali sono questi valori, domandano quelli e quelle che pensano che l’essere umano è unico e che la sua cultura è necessariamente al neutro (per non dire al maschile)? Per rispondere a questa interrogazione, ho raccolto tante parole e disegni di ragazze e ragazzi, di donne e uomini. L’analisi di questo materiale non permette nessun dubbio sul fatto che fra i sessi esiste una differenza. Questa differenza non è solo biologica o sociale, come si è immaginato. Si tratta piuttosto di un modo diverso di essere in relazione con sé, con l’altro, con il mondo.

Questa identità relazionale propria di ciascun sesso corrisponde a una maniera specifica di costruire passaggi fra natura e cultura. Non è il sintomo di un’alienazione, come ho sentito dire a proposito del discorso delle ragazze. Questo discorso si dimostra, d’altronde, molto più precoce e creativo che quello dei ragazzi, una ricchezza che si può spiegare per il fatto che la vita relazionale della ragazza è più vivace di quella del ragazzo. La differenza fra identità relazionali interviene nell’attrazione fra i sessi in un modo più umano che la semplice attrazione fisica. Essa rappresenta una fonte di energia, di creatività, di cultura che merita di essere considerata e coltivata per lo sviluppo e la felicità dell’umanità.

FLS

Forum

-

> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" --- FILOLOGIA E PSICOANALISI. «Che cos’è, o uomini ["anthropoi"], che volete ottenere l’uno dall’altro?» (Platone - Efesto).12 gennaio 2023, di Federico La Sala

FILOLOGIA FILOSOFIA PSICOANALISI

"ABBRACCIATEVI, MOLTITUDINI" (F. SCHILLER, "INNO ALLA GIOIA", 1785): "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" (S. FREUD, 1899) DEI NIPOTINI E DELLE NIPOTINE DI PLATONE...

«Che cos’è, o uomini ["anthropoi"], che volete ottenere l’uno dall’altro? [...] Forse è questo che volete: diventare la medesima cosa l’uno con l’altro, in modo che non vi dobbiate lasciare né giorno, né notte? Se è questo che desiderate, io voglio fondervi e unirvi insieme nella medesima cosa, in modo che diventiate da #due che siete #uno solo, e finché vivrete, in quanto venite ad essere in questo modo uno solo viviate insieme la vita, e quando morirete, anche laggiù nell’Ade, invece di due siate ancora uno, uniti insieme anche nella morte. Orsù vedete se è questo che volete e se vi farebbe lieti ottenerlo...» (Platone, "Simposio", 192 d-e)

PLATONISMO E TECNOCRAZIA. Dopo interi millenni di letargo, non è meglio svegliarsi e capire che l’intenzione di "Platone" (e di Efesto) è pure lodevole, ma molto, molto artigianale (demiurgica), il suo amore è avido e cieco (Cupìdo) e il suo fare "di due che siete uno solo" sembra voler correggere la divisione fatta da Zeus, ma alla fine fa tutto all’incontrario e fa solo un campo di sterminio, un deserto. All’altezza del 2023, come scriveva Nietzsche, siamo ancora ignoti a noi (stessi e stesse).

MATEMATICA E ANTROPOLOGIA. Forse conviene riprendere il filo da ELEUSI (quest’anno è una delle capitali europee della cultura: Eleusis2023) e cercare di capire il segreto dei misteri eleusini, come nascono i bambini, e, finalmente, scoprire (immergendosi, battesimalmente, nel) l’acqua calda, che ognuno e ognuna è già uno, una, in due; ripartire da sé e riprendere il cammino: "Sàpere aude! (Kant, 1784 - Michel Foucault, 1984). Ricominciare a contare da due, non da uno (dei due, che fa il furbo): "un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia). In principio era il Logos - non il logo di una "fattoria degli animali"!

-

> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! --- SUL PIANETA TERRA, UNO SGUARDO "EXTRATERRESTRE".28 gennaio 2022, di Federico La Sala

VITA "EXTRATERRESTRE" E SGUARDO NUOVO. Tracce per una svolta_antropologica...

- Nota a margine dell’articolo di Martina Shalipour Jafari,

- Filosofia della scienza: un ritorno al passato per guardare al futuro

- In che modo un background filosofico può aiutarci ad essere scienziati migliori ("Future Brain", 28.01.2022).

IL PRESENTE. Come è possibile "guardare al futuro" se torniamo al passato? Grazie al "passato", siamo arrivati al "presente" ("futuro" del passato). Ma "un ritorno al passato", cosa può dirci di diverso da quanto già sappiamo, se ancora camminiamo e pensiamo come in "passato"?!

IL PASSATO. Un vento fortissimo viene dal passato e questo vento (ricordare Walter Benjamin) a noi, che siamo spinti sempre più avanti e che continuiamo a guardare ipnotizzati il "passato", quale "futuro" mostra? Un crescere oceanico di macerie e rifiuti...

Filosofia, Scienza, e DisagiodellaCiviltà (Freud, 1929). Il problema è proprio quello di liberare l’epistemologia dalla caverna platonica e ripartire da un ulteriore sguardo nel gorgo claustrofilico (Elvio Fachinelli, Claustrofilia, 1983) e soprattutto da un fatto inaudito e impensato: nascere, diventare un essere umano extraterrestre e aprire gli occhi sul ... SorgeredellaTerra.

Federico La Sala

MUSICA, MUSE, PROFETI E SIBILLE, ANTROPOLOGIA, E "MOS-ART" DI SALUTE E LIBERAZIONE:

- UNO STRAORDINARIO ESEMPIO DI EFETTO MOZART - DELLA "MOS-ART" ("arte di Mosè"):

- “THE SHAWSHANK REDEMPTION” (1994). Una breve sequenza dal #film “Le Ali della Libertà”, con

- "Sull’Aria..." da "Le Nozze di Figaro" .

DISAGIO DELLA CIVILTA’ (FREUD, 1929). Il problema, a mio parere, è che la ricerca e i risultati di Alfred A. Tomatis (Nizza, 1º gennaio1920 - Carcassonne, 25 dicembre2001) sono talmente innervati con la nostra non-volontà di sapere di sé che, pur comprendendo che già il solo "parlare è suonare il proprio corpo" (Alfred Tomatis), alle accademiche platoniche orecchie (cieche e sorde e zoppe, come quelle di Edipo) il messaggio non arriva o arriva assolutamente distorto.

DANTE 2021: MEMORIA DI APOLLO E DELLE MUSE

-

> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! --- METTERE AL MONDO IL MONDO. Silvia Vegetti Finzi: «Non facciamo più figli, stiamo vivendo un’eutanasia culturale». Intervista (i R. Scorranese).26 gennaio 2022, di Federico La Sala

Silvia Vegetti Finzi: «Non facciamo più figli, stiamo vivendo un’eutanasia culturale»

La psicologa tra maternità (disimparata) e virilità oggi intesa come violenza

di Roberta Scorranese (Corriere della Sera, 18 settembre 2020)

Non facciamo più figli.

«Ma la colpa è anche nostra».

Si spieghi meglio.

«Io ho ottantadue anni, sono entrata nel movimento femminista tardi, nel 1980, ma sono poi stata molto attiva. E la mia generazione ha sbagliato a non proporre una nuova idea di maternità alle giovani donne di allora, oggi ultra quarantenni».

Avete insistito troppo sulla realizzazione professionale?

«Vi abbiamo insegnato ad essere figlie e non madri. A fare carriera e non a costruire un nuovo modello di maternità. Vi abbiamo spinto a cercare madri simboliche, da Virginia Woolf ai modelli più attuali, cercando di tenervi sempre in una condizione “filiale” e non “generatrice”. Non vi abbiamo passato il libretto delle istruzioni. Così oggi ci sono migliaia di quarantenni che non hanno avuto figli e quando chiedo loro il perché di questa scelta la risposta è quasi sempre “Perché c’erano altre priorità”».

Non solo. Negli anni Ottanta c’è stata una corrente di pensiero che ha provato a demolire la maternità.

«Che grave errore che abbiamo commesso, è il momento di riconoscerlo».

- Silvia Vegetti Finzi, psicologa, ha scritto numerosi libri importanti sull’adolescenza, sul femminile, sulla maternità. È anche autrice di una delle più articolate storie della psicoanalisi mai scritte in Italia. Ci incontriamo nella sua luminosa casa milanese, dove si è trasferita nel 2018 dopo la morte del marito, Mario Vegetti, al quale è stata legata per sessantadue anni. Due figli e tre nipoti.

Però si deve a voi se oggi tante ragazze non hanno paura di confrontarsi con i colleghi uomini a scuola, all’università e sul lavoro.

«Certo, ma sappiamo quello che succede: sono bravissime negli studi, si laureano meglio e prima degli uomini, magari cominciano a lavorare presto ma poi? Poi, scompaiono. Spariscono nel percorso della carriera e nella crescita professionale. Spesso per il cosiddetto «soffitto di cristallo», ma spesso anche perché non riescono a conciliare la maternità con il lavoro. Quello che avremmo dovuto fare è elaborare una maternità migliore, non cancellarla».

Così, mentre l’idea di famiglia in qualche modo si recupera - pensiamo alle famiglie allargate o a quelle costruite sul senso di comunità -, la maternità è difficilmente recuperabile nella sua natura simbolica.

«Esatto. È una perdita anche culturale. Pensiamo solo all’Italia: siamo il paese delle madri, dalla forma più discutibile come il “mammismo” a quella più nobile, cioè quella delle grandi rappresentazioni iconografiche della maternità religiosa. Eppure la sa una cosa? Ogni volta che ho proposto alle femministe una riflessione sulle annunciazioni nella pittura, mi hanno risposto molto freddamente».

Le annunciazioni sono uno scrigno di simboli materni: la paura, il coraggio, la dedizione, la crescita personale.

«Aggiungo una cosa. In molte rappresentazioni mariane non c’è solo Gesù, c’è anche il piccolo Giovanni. I due bambini vengono raffigurati come coetanei ma fisicamente diversi: il Cristo è delicato e angelico, Giovanni è materico, ricciuto, a volte vestito di pelli di animali. Io ci vedo un messaggio di profondità straordinaria: il bambino del giorno e il bambino della notte. Quello reale e vissuto e quello non vissuto e non elaborato. Pensi quanto sarebbe importante per il femminile studiare ed assimilare tutto questo. Invece nulla. E allora che cosa vediamo? Maternità conflittuali, difficoltà ad integrare i ruoli e, per riflesso, una paternità debolissima».

Il «mammo»?

«Che errore. Noi abbiamo bisogno di padri, non di mammi. La dissimmetria è un valore, io amo l’altro non il mio simile. Ma d’altra parte questo è il risultato di una maternità confusa. Il padre, simbolicamente, non esiste finché la madre non lo indica come tale. È sempre la madre che definisce la figura paterna e, al tempo stesso, ne trae forza. Bisogna capire che distilliamo potenza dalla differenza».

Lei lo ha sempre detto: sposiamo il padre ideale per i nostri figli, quello che cambia i pannolini e che cucina, ma poi non lo desideriamo più.

«Mettiamola così: molte donne sposano l’uomo che non è proprio l’oggetto del desiderio ma è grazie a lui che tante mogli potranno, come Rossella O’Hara, continuare a desiderare “l’altro”. Io e mio marito siamo stati assieme per sessantadue anni perché abbiamo riconosciuto le differenze ma ci siamo sforzati entrambi di integrarle. Ci siamo adattati alle stagioni della vita senza pretendere di rimanere nello stadio iniziale dell’incanto. Lui ha accettato di fare, qualche volta, il principe consorte accompagnandomi per convegni e io ho fatto altrettanto».

Perché ha anteposto il cognome di suo marito (Vegetti) al suo?

«Perché all’epoca era obbligatorio firmare così nei documenti pubblici, ci siamo sposati nel 1960. Poi ho mantenuto il doppio cognome. Un po’ come era obbligatorio, per una coppia sposata, esibire il certificato di matrimonio al momento di prenotare una stanza d’albergo. Di passeggiare mano nella mano non si parlava, ma pensi che una volta, era il 1963, fui costretta a scendere da un tram a Milano: indossavo un abito senza maniche. Oggi tutto questo sembra assurdo, ma quando mi sono iscritta all’Università Cattolica, nel 1963, il bidello dovette prestarmi la sua giacca perché una donna non poteva entrare in segreteria con le braccia scoperte».

È vero che c’erano due corridoi distinti, uno per gli uomini e uno per le donne?

«Certo, e così facendo si erotizzava tutto, anche la cosa meno pruriginosa come camminare per un corridoio universitario. Ma quello che non dimenticherò mai è uno specchio: recava la scritta “La donna che si depila le sopracciglia è una donna che mente”. Lo aveva voluto lo stesso padre Gemelli».

Il Sessantotto cambiò tutto?

«Sì, ma non è che nel Sessantotto le donne ebbero questo grande ruolo di protagoniste in Italia. Facevano le fotocopie dei volantini e nacquero così gli “angeli del ciclostile”. Poi vede, non era facile. Se una donna prendeva la parola in un’assemblea con centinaia di persone lo sguardo maschile era molto più presente e condizionante di quanto lo sia oggi. E lo sguardo maschile - ricordiamocelo - è sempre giudicante. Con una sua logica binaria: vecchia/giovane, brutta/bella, ribelle/docile. È stato difficilissimo affermarsi».

Soprattutto per una donna che si occupava di psicoanalisi, disciplina che in Italia venne ostacolata sia dal marxismo che dalla Chiesa cattolica.

«Mi dispiace dirlo ma il momento in cui la psicoanalisi divenne un vero fenomeno culturale coincise, in Italia, con le lezioni di Armando Verdiglione. Un personaggio molto discusso ma finalmente nei suoi incontri la psicoanalisi diventava il canale attraverso il quale leggere la cultura e il nostro tempo. Oggi io penso che solo con Massimo Recalcati questa disciplina assume un peso culturale che va oltre il mero significato terapeutico. Sono grata a Recalcati per questo, me lo faccia dire».

È d’accordo con la lettura che Recalcati ha fatto dell’assassinio di Willy Monteiro Duarte a Colleferrro (violenza contro la «parola di pace» che Willy tentava di portare in una rissa, ndr.)?

«Sì, anche se io l’avrei incentrata di più sul femminile».

Cioè?

«Penso che questi parossismi di mascolinità siano una reazione alla paura della femminilità. Donald Winnicott nei primi anni Trenta sosteneva che in ogni società persiste una grande paura delle donne. Si spiega con la dipendenza che si prova nei primi due anni di vita: senza una madre un neonato non sopravvive. E in questo mancato “grazie” alla madre risiede una violenza che tenta di abbattere quella dipendenza. E così, senza un’adeguata educazione, la virilità in molti casi cambia pelle, si confonde con la durezza e alla fine con la violenza. Specie contro le donne».

Alla base, dunque, c’è sempre una paura di essere sopraffatti.

«Winnicott poi lega questo ragionamento alla politica e dice che le tirannie sono il risultato di questa paura: diventiamo devoti ad un essere che non dipende da nessuno, un tiranno, appunto, un potere assoluto».

Torniamo ad una mancata - o monca - elaborazione della maternità.

«Lo dico da sempre: se dessimo alla maternità il giusto peso, saremmo molto più liberi».

Professoressa, lei è nata il 5 ottobre del 1938: esattamente un mese dopo la promulgazione delle leggi razziali in Italia.

«Sì, con un padre ebreo e una madre cattolica. Pensi che beffa: per i nazisti io avrei potuto rientrare nei “gentili”, ma per i fascisti no. Però la nostra origine ebraica non venne elaborata in famiglia, nessuno mi aveva mai detto che io ero ebrea così da bambina sentivo montare una paura folle quando ascoltavo certe dichiarazioni senza che l’oggetto della mia paura fosse ben chiaro. Una cosa terribile».

Nel suo libro Una bambina senza stella lei dipinge una non-madre.

«Mia madre è stata durissima con me. Ho vissuto a modo mio l’isolamento, il sentirmi invisibile e un’identità incerta. Però qualche anno fa sono stata invitata ad una serata dalle sue ex alunne, oggi anziane, che mi hanno dipinto una donna completamente diversa: una maestra dolcissima, amorevole, che si prendeva cura “delle sue bambine”. Le do atto di questo, devo farlo. Però con lucidità devo anche riconoscere che non sono stata amata. Fa bene fare i conti con il proprio passato».

Oggi qual è il suo rapporto con la fede?

«È strettamente legato al riconoscimento dei miei limiti. Vorrei fare tante cose ma non riesco, vorrei capire ma non ce la faccio. È allora che entro in un territorio diverso, quello del sacro. La fede per me è capire che siamo destinati alla finitezza».

E se si guarda indietro che cosa vede?

«Tanti errori, primo tra tutti quello di aver troppo spesso fornito “soluzioni precotte” ai miei figli, quando avrei dovuto lasciarli andare. Ma trovo anche tanta ricchezza: di amici, colleghi, dell’amore di mio marito. E mi lasci dire una cosa per chiudere: credo che oggi la vera grande povertà non sia quella dello spirito, la vera miseria è il tempo che ci manca e che non riusciamo a trovare mai».

SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:

Silvia Vegetti Finzi, Mettere al mondo il mondo ( Festival di Filosofia, Modena 16 settembre 2017)

-

> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! --- EPIFANIA 2022, QUESTIONE ANTROPOLOGICA, E CATECHESI PAPALE. Udienza Generale: "Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: ad avere figli" (Papa Francesco, 5 gen. 2022)..5 gennaio 2022, di Federico La Sala

QUESTIONE ANTROPOLOGICA. EPIFANIA 2022. Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri....

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Aula Paolo VI

Mercoledì, 5 gennaio 2022

Catechesi su San Giuseppe: 6. San Giuseppe, il padre putativo di Gesù *

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Oggi mediteremo su San Giuseppe come padre di Gesù. Gli Evangelisti Matteo e Luca lo presentano come padre putativo di Gesù e non come padre biologico. Matteo lo precisa, evitando la formula “generò”, usata nella genealogia per tutti gli antenati di Gesù; ma lo definisce «sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù detto il Cristo» (1,16). Mentre Luca lo afferma dicendo che era padre di Gesù «come si riteneva» (3,23), cioè appariva come padre.

Per comprendere la paternità putativa o legale di Giuseppe, occorre tener presente che anticamente in Oriente era molto frequente, più di quanto non sia ai nostri giorni, l’istituto dell’adozione. Si pensi al caso comune presso Israele del “levirato” così formulato nel Deuteronomio: «Quando uno dei fratelli morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà con uno di fuori, con un estraneo. Suo cognato si unirà a lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere di cognato. Il primogenito che ella metterà al mondo, andrà sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questi non si estingua in Israele» (25,5-6). In altre parole, il genitore di questo figlio è il cognato, ma il padre legale resta il defunto, che attribuisce al neonato tutti i diritti ereditari. Lo scopo di questa legge era duplice: assicurare la discendenza al defunto e la conservazione del patrimonio.

Come padre ufficiale di Gesù, Giuseppe esercita il diritto di imporre il nome al figlio, riconoscendolo giuridicamente. Giuridicamente è il padre, ma non generativamente, non l’ha generato.

Anticamente il nome era il compendio dell’identità di una persona. Cambiare il nome significava cambiare sé stessi, come nel caso di Abramo, il cui nome Dio cambia in “Abraham”, che significa “padre di molti”, «perché - dice il Libro della Genesi - sarà padre di una moltitudine di nazioni» (17,5). Così per Giacobbe, che viene chiamato “Israele”, che significa “colui che lotta con Dio”, perché ha lottato con Dio per obbligarlo a dargli la benedizione (cfr Gen 32,29; 35,10).

Ma soprattutto dare il nome a qualcuno o a qualcosa significava affermare la propria autorità su ciò che veniva denominato, come fece Adamo quando conferì un nome a tutti gli animali (cfr Gen 2,19-20).

Giuseppe sa già che per il figlio di Maria c’è un nome preparato da Dio - il nome a Gesù lo dà il vero padre di Gesù, Dio - il nome “Gesù”, che significa “Il Signore salva”, come gli spiega l’Angelo: «Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). Questo particolare aspetto della figura di Giuseppe ci permette oggi di fare una riflessione sulla paternità e sulla maternità. E questo credo che sia molto importante: pensare alla paternità, oggi. Perché noi viviamo un’epoca di notoria orfanezza. È curioso: la nostra civiltà è un po’ orfana, e si sente, questa orfanezza. Ci aiuti la figura di San Giuseppe a capire come si risolve il senso di orfanezza che oggi ci fa tanto male.

Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri. «Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti» (Lett. ap. Patris corde). Penso in modo particolare a tutti coloro che si aprono ad accogliere la vita attraverso la via dell’adozione, che è un atteggiamento così generoso e bello. Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, non è un ripiego. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro! E quanti coniugi desiderano essere padri e madri ma non riescono per motivi biologici; o, pur avendo già dei figli, vogliono condividere l’affetto familiare con chi ne è rimasto privo. Non bisogna avere paura di scegliere la via dell’adozione, di assumere il “rischio” dell’accoglienza. E oggi, anche, con l’orfanezza, c’è un certo egoismo.

L’altro giorno, parlavo sull’inverno demografico che c’è oggi: la gente non vuole avere figli, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hanno figli perché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti ... Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la Patria, che non ha figli e - come diceva uno un po’ umoristicamente - “e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà carico di me?”: rideva, ma è la verità.

L’altro giorno, parlavo sull’inverno demografico che c’è oggi: la gente non vuole avere figli, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hanno figli perché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti ... Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la Patria, che non ha figli e - come diceva uno un po’ umoristicamente - “e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà carico di me?”: rideva, ma è la verità.

Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: ad avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità spirituale per chi si consacra a Dio e la maternità spirituale; ma chi vive nel mondo e si sposa, deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che gli chiuderanno gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, pensate all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale. Un uomo e una donna che volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della maternità, mancano qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore.

Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: ad avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità spirituale per chi si consacra a Dio e la maternità spirituale; ma chi vive nel mondo e si sposa, deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che gli chiuderanno gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, pensate all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale. Un uomo e una donna che volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della maternità, mancano qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore.

Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore. Tempo fa ho sentito la testimonianza di una persona, un dottore - importante il suo mestiere - non aveva figli e con la moglie hanno deciso di adottarne uno. E quando è arrivato il momento, ne hanno offerto loro uno e hanno detto: “Ma, non sappiamo come andrà la salute di questo. Forse può avere qualche malattia”. E lui disse - lo aveva visto - disse: “Se lei mi avesse domandato questo prima di entrare, forse avrei detto di no. Ma l’ho visto: me lo porto”. Questa è la voglia di essere padre, di essere madre anche nell’adozione. Non abbiate paura di questo.

Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore. Tempo fa ho sentito la testimonianza di una persona, un dottore - importante il suo mestiere - non aveva figli e con la moglie hanno deciso di adottarne uno. E quando è arrivato il momento, ne hanno offerto loro uno e hanno detto: “Ma, non sappiamo come andrà la salute di questo. Forse può avere qualche malattia”. E lui disse - lo aveva visto - disse: “Se lei mi avesse domandato questo prima di entrare, forse avrei detto di no. Ma l’ho visto: me lo porto”. Questa è la voglia di essere padre, di essere madre anche nell’adozione. Non abbiate paura di questo.Prego perché nessuno si senta privo di un legame di amore paterno. E coloro che sono ammalati di orfanezza vadano avanti senza questo sentimento così brutto. Possa San Giuseppe esercitare la sua protezione e il suo aiuto sugli orfani; e interceda per le coppie che desiderano avere un figlio. Per questo preghiamo insieme:

San Giuseppe,

tu che hai amato Gesù con amore di padre,

tu che hai amato Gesù con amore di padre,

sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia

sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia

e desiderano un papà e una mamma.

e desiderano un papà e una mamma.

Sostieni i coniugi che non riescono ad avere figli,

Sostieni i coniugi che non riescono ad avere figli,

aiutali a scoprire, attraverso questa sofferenza, un progetto più grande.

aiutali a scoprire, attraverso questa sofferenza, un progetto più grande.

Fa’ che a nessuno manchi una casa, un legame,

Fa’ che a nessuno manchi una casa, un legame,

una persona che si prenda cura di lui o di lei;

una persona che si prenda cura di lui o di lei;

e guarisci l’egoismo di chi si chiude alla vita,

e guarisci l’egoismo di chi si chiude alla vita,

perché spalanchi il cuore all’amore.

perché spalanchi il cuore all’amore. Saluti [...]

Saluti [...]* Fonte: Vatican.va, 05.01.2022 (ripresa parziale).

NOTA:

ANTROPOLOGIA ED #EPIFANIA. "A un uomo e a una donna che non sviluppano il senso della paternità e della maternità manca qualcosa di fondamentale". Che cosa? "#Eccehomo. Come si diventa ciò che si è" (#Nietzsche): sapere #come nascono i bambini.

-

> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! -- "Nascere. Genesi di un nuovo essere umano" l’ultimo libro di Luce Irigaray (di Giorgia Salatiello).)6 gennaio 2020, di Federico La Sala

ANTROPOLOGIA E SOCIETA’. COME SONO NATI I NOSTRI "GENITORI".... *

Scheda editoriale

Luce Irigaray

Nascere

Genesi di un nuovo essere umano

Traduzione di Antonella Lo Sardo

Bollati Boringhieri, 2019, pp. 183, 15 e.

- Il tema è universale. Forse non c’è tema più universale di questo: che cosa significa per noi umani nascere. Non ci sviluppiamo dalle radici come una pianta, e non siamo neppure autosufficienti come Dio. Così, siamo gli unici viventi che mancano di un’origine, e ne vanno sempre alla ricerca. Privi di un «essere» originariamente identificabile, dobbiamo assumerci la responsabilità della nostra esistenza e del nostro destino. Come? «In primo luogo, coltivando il nostro respiro, una risorsa che troppo passivamente abbiamo attribuito a un Dio estraneo alla nostra esistenza terrena, sebbene il respiro sia ciò che ci permette non solo di vivere autonomamente, ma anche di trascendere la mera sopravvivenza, di superare il livello della mera vitalità, così da essere in grado di portare a compimento un’esistenza umana. Incaricarci di incarnare la nostra appartenenza sessuata è il secondo elemento che ci rende capaci di adempiere la nostra esistenza naturale, pur trascendendola». La sessuazione compensa l’assenza di radici attraverso la spinta all’unione tra due esseri: «Dove prima non c’era nulla tra loro, se non l’aria, a partire dalla loro attrazione e dalla loro capacità di assumere il negativo della loro differenza nasce il germe di un nuovo essere umano e di un mondo in cui possiamo davvero dimorare». La potenza di pensiero di Luce Irigaray si muove con «con passi di colomba» - direbbe Nietzsche - e vince ogni scetticismo circa l’arditezza di un compito di trasformazione che riparta dall’istanza incondizionata della vita in sé, e non dagli «assoluti sovrasensibili che troppo spesso sono il risultato della nostra incapacità di vivere».

Il libero respiro e la tecnologia

La genesi di un nuovo essere umano nell’ultimo libro di Luce Irigaray

di Giorgia Salatiello (L’Osservatore Romano, 11 giugno 2019)

Sarebbe molto difficile, e forse anche inutile, cercare di fare una classica recensione dell’ultimo libro di Luce Irigaray, Nascere. Genesi di un nuovo essere umano (Torino, Bollati Boringhieri 2019, pagine 192, euro 15), in considerazione della molteplicità e della complessità dei temi che vi si intrecciano, condensando tutti i motivi più rilevanti delle opere precedenti.

Sembra, quindi, più utile stabilire una specie di dialogo con l’autrice, incentrando la riflessione intorno ad alcune parole-chiave che ritornano spesso in quella che si può definire come una fenomenologia della vita umana, dal suo inizio fino alla sua compiuta fioritura.

La prima parola è quella che compare anche nel titolo, ovvero “nascere”, e qui il pensiero della Irigaray rivela tutta la sua profondità e la sua articolazione perchè per lei la nascita non indica solo il preciso istante del venire al mondo, ma tutto quel lungo e faticoso percorso che dovrebbe consentire ad un essere umano il suo pieno sviluppo, ma che quasi sempre la nostra cultura occidentale blocca e distorce.

Sulla scorta delle sue conoscenze delle filosofie e delle religioni orientali l’autrice attribuisce importanza centrale al respiro (ecco un’altra parola-chiave) che consente di uscire da sé, ma anche di rientrare nell’intimità di se stessi e, su questo punto, forse, le si potrebbe chiedere di distinguere di più tra le differenti dimensioni, quella corporea, quella psicologica e quella spirituale della quale parla, ma che dovrebbe essere ulteriormente specificata nella sua peculiarità.

Compaiono, quindi, le due parole più significative di tutto il libro cioè quelle del desiderio e dell’amore, nella loro chiara distinzione, ma anche nella loro indispensabile congiunzione. Il desiderio e l’amore ai quali Irigaray si riferisce sono, innanzi tutto, le due fondamentali risorse che consentono alla vita umana di non decadere al livello del vegetale o, addirittura, dell’essere inanimato, ma essi sono, nella loro più genuina specificità, legati all’attrazione reciproca di uomo e di una donna, dotata di un forte potenziale generativo che non si esaurisce nella sola riproduzione biologica.

Se tutto il volume, come si è detto, è una fenologia della vita umana, qui ci si trova di fronte ad una vera e propria fenomenologia dell’amore che non è appiattito soltanto su alcune delle sue componenti, ma è indagato in tutta la sua ricchezza. La fioritura che l’amore consente, tuttavia, nella nostra cultura, ed ecco altre due parole chiave, è sempre minacciata dalla tecnica e dalla tecnologia che impongono i loro ritmi e le loro finalità all’esistenza. È degno di nota che, a questo proposito, Luce Irigaray non proponga un impossibile e nostalgico ritorno al passato, ma inviti alla riappropriazione del nostro destino umano sul quale la tecnica e la tecnologia non devono avere il sopravvento.

Si giunge, così, all’ultima parola, trascendere, che ritorna lungo tutto il testo rivelando il suo spessore, ma anche la sua ambiguità che pone al lettore un preciso interrogativo. Da una parte, infatti, e questo è pienamente condivisibile, il trascendimento è quel movimento che porta continuamente al di là di se stessi, impedendo la chiusura ed il ripiegamento solipstico, ma non si trova traccia della netta distinzione tra il trascendimento solo orizzontale, verso gli altri e verso il mondo, e quello verticale che può aprire l’essere umano all’assoluto ed, ultimamente, a Dio. Certamente, questo secondo tipo di trascendimento esula dalla prospettiva della Irigaray che, anzi, è molto critica verso tutte quelle che indica come proiezioni in un mondo sovrasensibile, prodotto dal soggetto medesimo.

Tuttavia, proprio in questo risiede il limite della pur valida e significativa proposta dell’autrice, perché solo un trascendimento verticale potrebbe realmente garantire quell’apertura e quel respiro libero, dei quali avverte profondamente l’esigenza per dare all’umanità il suo vero volto, spesso soffocato da una cultura e da un pensiero opprimenti e riduttivi.

*

SUL TEMA, NEL SITO, SICFR.:

DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.

"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA.

EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907

GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"

Federico La Sala

-

> "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO è DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! -- Concepire un mondo nuovo: "Nascere. Genesi di un nuovo essere umano"(di Luce Irigaray).29 gennaio 2020, di Federico La Sala

NASCERE. Costruire una cultura adatta alla nostra incarnazione...

- Concepire un mondo nuovo (di Luce Irigaray)*

Non vi è alcun dubbio che una certa epoca della nostra cultura sia al termine: quella della metafisica, che alla fine si è incarnata in un’era tecnica e scientifica che da allora in poi è la nostra. In effetti, o l’umanità e il mondo in cui dimora sono destinati a scomparire, o noi troviamo il modo di tornare o ritornare a ciò che significa essere umano per riflettere a fondo su di esso, in quanto primo agente del nostro destino, e sulla possibilità di giungere a una parola di cui la tecnica e le tecnologie non possono privarci, riducendoci a una sorta di meccanismo meno performante di quelli che siamo in grado di fabbricare.

È in noi stessi, in quanto esseri umani incarnati, che possiamo trovare un modo di pensare come sfuggire al dominio della tecnica e delle tecnologie senza sottovalutarne i vantaggi. Invitandoci a liberarci dalla soggezione a ideali sovrasensibili, Nietzsche ci indica, almeno in parte, verso quale direzione volgerci. Ma il suo insegnamento è innanzitutto critico, ed è quello che ha ispirato la decostruzione della metafisica occidentale portata avanti, dopo di lui, da Heidegger e dai suoi seguaci. Se Nietzsche ha intuito giustamente che dobbiamo ricominciare da zero, iniziando in particolare dalla nostra appartenenza fisica per passare dal vecchio uomo occidentale a una nuova umanità, egli non ha avuto il tempo di aprire il cammino o di costruire il ponte per raggiungere questo obiettivo. Temo che anche la «volontà di potenza» e l’«eterno ritorno», in un modo o nell’altro, rimangano nell’orizzonte della nostra logica passata. Agiscono come strumenti della sua interpretazione, ma forniscono una prospettiva che ci consente di liberarci da essa. Tuttavia, le «intuizioni ispirate» di Nietzsche, come le chiama Heidegger, non ci forniscono la struttura di cui abbiamo bisogno per costruire una cultura adatta alla nostra incarnazione.

Questa struttura - Heidegger talvolta la chiama «ispezione» -, che rende possibile l’avvento di una nuova epoca della verità e della cultura, d’ora in poi deve risiedere nel nostro corpo, dal momento che è una struttura adatta a esso, tramite la quale può dirsi di nuovo fin quando il mondo e tutti gli elementi che vi prendono parte sono coinvolti. Questo tipo di struttura esiste e si esprime già, anche in modo inconscio, nella nostra concezione passata del reale e del linguaggio che ne parla - corrisponde alla sessuazione della nostra identità. In quello che è stato chiamato «essere umano» è rimasto ignorato un aspetto che ne determina la natura e che contribuisce a sottrarlo a una neutralità disincarnata che non gli permette di manifestarsi così com’è, e che riemerge, sebbene la presunta verità del mondo e delle cose non gli corrisponda.

Il rischio rappresentato dalla neutralizzazione degli umani in quanto esseri viventi adesso sta diventando evidente a causa della trasformazione in robot di diversi elementi del mondo, tramite l’organizzazione prodotta dalla mente umana a partire dal potenziale di meccanismi, di cui, però, è diventata schiava, esiliata dalla sua appartenenza vivente. Qualunque sia il loro potenziale performativo, gli esseri umani eccedono già quello della macchina a diversi livelli. La loro salvezza può venire soltanto dalla percezione del rischio e dalla maniera di superarlo, attribuendogli significato, e tramite un ritorno al proprio essere come specifici esseri viventi. Per superare una concezione del mondo dominata da un modo di pensare e di agire tecnico, dobbiamo trovare un’altra configurazione o struttura grazie alla quale gli esseri umani possano sfuggire a tale dominio riconoscendo e interpretando la natura del suo potere. Dobbiamo liberarci dal predominio tecnico e scientifico sulla nostra epoca e garantire la salvaguardia del significato tramite una nuova incarnazione dell’essere.

*Luce Irigaray, "Nascere. Genesi di un nuovo essere umano", TecaLibri.

-

> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" --- ALL’INIZIO, LEI ERA. Intervista con Luce Iragaray (di Egle Santolini).8 giugno 2013, di Federico La Sala

Intervista con Luce Iragaray

Intervista con Luce Iragaray

“Ma l’umanità ha bisogno di infinite carezze”

“Ma l’umanità ha bisogno di infinite carezze”

«Il desiderio è una fonte di energia di cui il nostro corpo ha bisogno per crescere e fiorire»

«Il desiderio è una fonte di energia di cui il nostro corpo ha bisogno per crescere e fiorire»

«I tablet ora magnificano il “touch screen”, ma la cultura dell’Occidente ha sempre privilegiato la vista»

«I tablet ora magnificano il “touch screen”, ma la cultura dell’Occidente ha sempre privilegiato la vista»di Egle Santolini (La Stampa TuttoLibri, 08.06.2013)

- Un pamphlet della filosofa elogia il “toccare” “Dobbiamo restituire all’altro la nostra pelle, fino a raggiungere un’intima comunione”

Luce Irigaray «Elogio del toccare» il Melangolo pp. 80, € 7

Luce Irigaray «Elogio del toccare» il Melangolo pp. 80, € 7

L’ultimo saggio di Luce Irigaray, la pensatrice belga che negli Anni Settanta infiammò la scena filosofica e psicanalitica con Speculum e la teoria della differenza, è un libro piccolo e densissimo appena tradotto in Italia dal Melangolo.

Signora Irigaray, nell’«Elogio del toccare» lei denuncia la perdita di significato del tatto nella cultura occidentale, dominata dal «logos» maschile: secondo lei, siamo dunque una grande testa che continua a pensare ma che ha dimenticato la pelle?

«E’ così. Il fatto che l’uomo abbia costruito la propria cultura attraverso la dominazione della propria origine naturale e della prima relazione con la madre gli ha impedito di coltivare la dimensione sensibile dell’identità umana. E dunque il tatto non è stato considerato un modo di entrare umanamente in comunicazione con l’altro(a), di restituire all’altro(a) la propria pelle attraverso le carezze, di avvicinarsi l’uno(a) all’altro fino a un’intima comunione grazie al tocco delle mucose».

Poi sono arrivati i computer, le macchine che si frappongono ai corpi. Ci si guarda attraverso gli schermi e ci si relaziona in modo virtuale. Eppure, i modelli più richiesti di tablet e cellulare si definisco no proprio «touch» e metto no l’accento sulle proprie qualità tattili. Non lo trova paradossale?

«L’ industria lo fa per motivi commerciali, per dare l’idea di un contatto da lontano immediato e permanente. Certo il privilegio della vista nell’elaborazione della cultura occidentale non ha contribuito a una coltivazione del tatto. E l’uso della tecnica per dominare la natura ha trascinato con sé lo sviluppo di tutte le tecnologie che ci allontanano sempre più dal toccarci reciprocamente».

Che cosa è successo quando, per i postumi di un incidente, ha cominciato a fare yoga?

«Lo yoga e le tradizioni orientali mi hanno riportato ad abitare il corpo da cui la tradizione occidentale mi aveva invece esiliata, sia riducendomi a una semplice naturalità a disposizione di una cultura al maschile sia attraverso la sottomissione della mia energia corporea a valori soprasensibili. La pratica dello yoga, specialmente la cura del respiro, mi ha aiutata a superare a poco a poco la scissione fra corpo e mente, corpo e anima, dalla quale si è elaborata la tradizione occidentale. Il respiro è ciò che ci permette di passare da una vitalità soltanto naturale a una vitalità e perfino a una possibile condivisione spirituali, che restano radicate nel corpo e lo trasformano in un corpo spirituale che può fare da mediatore tra di noi. La pratica dello yoga mi ha perfino portata a un’interpretazione del messaggio cristiano dell’incarnazione che non mi era stata insegnata, benché sia fedele a parole del Vangelo. Ho in parte reinterpretato in questo modo l’evento dell’Annunciazione nel piccolo libro Il mistero di Maria (ed. Paoline 2010). Ma già in Amante Marina alludo all’importanza della fedeltà alla natura e del toccare nella vita del Cristo stesso, il mediatore fra appartenenza naturale e appartenenza divina».

La salvezza sta ancora nel desiderio?

«Il desiderio è una fonte di energia naturale di cui il nostro corpo ha bisogno per crescere e fiorire. E’ come un sole interiore che si manifesta e si irradia attraverso il nostro corpo: per mantenere e portare a compimento la nostra vita dobbiamo coltivarlo, anche prendendoci cura della nostra bellezza naturale». Come lei scrive, «trasformare il proprio corpo in un’opera d’arte, non con voluttà narcisistica, ma per rendere possibile un’umana condivisione di bellezza con l’altro».

Eppure lei, che tanto ama la cultura greca e che si è addirittura identificata nella figura di Antigone, conclude che coltivare la propria differenza coincide con un destino tragico.

«Rispettare la propria appartenenza sessuata implica sempre una parte di tragedia perché ognuno di noi deve assumerla e coltivarla nella solitudine. Per di più il desiderio aspira all’infinito e all’assoluto, mentre dobbiamo incarnarci in un mondo e una storia che sono finiti. Inoltre, dobbiamo rinunciare alla soddisfazione immediata del nostro desiderio per rispettare la differenza tra le nostre identità sessuate, e anche opporci alla riduzione della nostra identità sessuata all’universalità di un individuo neutro. Sono le due chiavi del tragico insegnamento di Antigone, che come ricordo nel libro All’inizio, lei era, appena uscito da Bollati Boringhieri, prima di unirsi al fidanzato Emone deve dare sepoltura al fratello Polinice. Obbedendo a un ordine più alto, a leggi non scritte che il nuovo ordine rappresentato da Creonte intende abolire. Ma forse l’attuale nostalgia di un ritorno alla cultura greca significa un voler tornare al nostro sé, un sé da cui la nostra tradizione ci ha sempre di più esiliati(e). Si tratta allora di tornare a un’autoaffezione di cui l’età d’oro della Grecia ci aveva già privati(e) sottoponendo il nostro essere globale a una dominazione del mentale. Ora l’autoaffezione ci è necessaria come il pane, perché è la prima condizione della dignità umana».

- Un pamphlet della filosofa elogia il “toccare” “Dobbiamo restituire all’altro la nostra pelle, fino a raggiungere un’intima comunione”

-

> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! --- LUCE IRIGARAY A CESENA, OSPITE DELLA RASSEGNA "CIO’ CHE CI RENDE UMANI" (di Teatro Valdoca - Comunicato Stampa)25 ottobre 2012, di Federico La Sala

COMUNICATO STAMPA

Teatro Valdoca

Teatro Valdoca Comune di Cesena

Comune di Cesena CIÒ CHE CI RENDE UMANI

CIÒ CHE CI RENDE UMANI

poesia filosofia arti

poesia filosofia arti 18 ottobre - 11 novembre 2012

18 ottobre - 11 novembre 2012

Cesena

CesenaDomenica 28 ottobre 2012 alle ore 18 presso la Sala Conferenze del Palazzo del Ridotto di Cesena continua con un’ospite internazionale la rassegna CIÒ CHE CI RENDE UMANI, organizzata dal Teatro Valdoca insieme al Comune di Cesena, con il contributo di UniCredit.

Lo spazio, allestito teatralmente da Cesare Ronconi come cavea per l’ascolto, accoglierà Luce Irigaray, direttrice di ricerca in filosofia presso il Centre national de la recherche scientifique di Parigi, filosofa francese tra le più note esponenti del pensiero della differenza di genere, in cui nella costruzione di una cultura a due soggetti, il maschile e il femminile sono portatori di valori differenti ma di equivalente importanza per l’elaborazione di legami e di civiltà.

Linguista e psicoanalista, legata al movimento femminista degli anni Settanta, nella sua formazione multidisciplinare ha avuto un ruolo fondamentale negli ultimi trent’anni la pratica dello yoga.

L’incontro sarà introdotto da una breve lettura in versi di Mariangela Gualtieri e presentato da Lorella Barlaam, giornalista e intellettuale vicina al Valdoca.

È nella pratica dell’ incrociare una cultura del respiro con una cultura dell’amore che Luce Irigaray vede una possibile via per un’evoluzione positiva dell’umanità.

Così afferma: “La nostra cultura troppo spesso ha fatto dell’amore un imperativo morale o religioso e non il mezzo e il luogo più determinanti perché l’umanità possa sbocciare. È accaduto perché non ci siamo abbastanza preoccupati di coltivare la vita, anzitutto la nostra vita umana, a cominciare dalla linfa che l’alimenta, che le permette di crescere e di fiorire. Questa linfa risulta da un’energia al contempo naturale e spirituale che si acquista proprio mediante la coltivazione consapevole del respiro... La pratica dello yoga mi ha rivelato un modo di amare che la tradizione occidentale non mi aveva insegnato”.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito. In caso di pubblico eccedente verrà allestita una proiezione in diretta all’interno dell’Aula Magna di Vicolo Carbonari 2.

All’interno della Galleria Comunale d’Arte, nella sala sottostante del Palazzo del Ridotto, sarà possibile visitare la mostra De Visu dell’artista cesenate Erich Turroni, anch’essa inserita all’interno del programma di Ciò che ci rende umani, curata da Marisa Zattini e organizzata da IL VICOLO - Sezione Arte.

La rassegna continuerà domenica 4 novembre con Massimo Cacciari in De Anima e durante la settimana, il 30 e 31 ottobre e l’1 novembre con il laboratorio Scuola temporanea sul corpo sottile - How to grow a lotus, condotto da Francesca Proia.

-

> Luce IRIGARAY. Intervista. La studiosa racconta perché le passioni vanno coltivate fin dall’infanzia. Bisogna imparare a rispettare l’altro, la sua trascendenza (di Luciana Sica - Lezioni di cuore).28 agosto 2012, di Federico La Sala

Lezioni di cuore

Lezioni di cuore

Luce Iragaray: l’educazione sentimentale andrebbe insegnata a scuola

Luce Iragaray: l’educazione sentimentale andrebbe insegnata a scuola

La studiosa racconta perché le passioni vanno coltivate fin dall’infanzia

La studiosa racconta perché le passioni vanno coltivate fin dall’infanzia

Bisogna imparare a rispettare l’altro, la sua trascendenza

Bisogna imparare a rispettare l’altro, la sua trascendenza

Per questo sono necessari parole e gesti diversi

Per questo sono necessari parole e gesti diversidi Luciana Sica (la Repubblica, 28.08.2012)

Più o meno tutti sappiamo chi è Luce Irigaray: grande teorica della differenza sessuale, psicoanalista per quanto critica di Freud e soprattutto di Lacan, direttrice di ricerca in filosofia presso il Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi. Nella sua formazione multidisciplinare, non solo la linguistica ha avuto un ruolo fondamentale, ma anche lo yoga che pratica da più di trent’anni: s’intitola Una nuova cultura dell’energia un saggio uscito l’anno scorso da Bollati Boringhieri, l’editore italiano di tutti i suoi libri principali. Tanti, e alcuni di gran successo come quell’Amo a te dedicato a sorpresa a Renzo Imbeni.

Se però le chiedi cosa può aver significato nella sua vita il sindaco di Bologna, agli inizi degli anni Novanta, la risposta avrà tutt’altro che un carattere personale.

Perché lei si esprime così: «Ho voluto dare un esempio di relazione sessuata civile, rispettosa sia dell’uomo che della donna. Volevo insegnare, ai giovani in particolare, che per vivere anche carnalmente una relazione amorosa, è indispensabile passare attraverso un atteggiamento civile. Inoltre un uomo politico che pretende di essere un democratico deve mostrarsi capace di un comportamento corretto verso una donna, una modalità che deve essere reciproca... Ho indicato per iscritto, e nelle numerose presentazioni del libro fatte insieme, i diversi mezzi per raggiungere quest’atteggiamento civile che sia sessuato, non sedicente neutro ma conforme alla nostra identità reale».

Più o meno tutti sappiamo chi è Luce Irigaray, dell’importanza che assegna all’amore, eppure ignoriamo tutto delle sue scelte sentimentali. Ha un riserbo talmente radicale da somigliare anche un po’ a una civetteria. Per esempio, è difficile negare che sia nata in Belgio, dove ha preso una prima laurea in Filosofia all’università di Lovanio («Belga? Io sono francese! », dice lei...). Ma sarà nata nel maggio del 1930, come si legge ovunque? «Quella data, le assicuro che è sbagliata. La data giusta si saprà solo quando sarò morta...». Va bene, signora Irigaray, ma non se la prenda così a cuore con l’anagrafe e con quei cialtroni di Wikipedia.

In un’intervista sull’amore, non dovrebbe essere vietato chiedere qualcosa sul modo in cui si declinano e si vivono i sentimenti. Lei però non ha mai voluto parlare di sé... Non crede che una qualche conoscenza della sua vita privata la renderebbe più “umana”, senza sminuirne il ruolo intellettuale?

«So che è di moda raccontarsi, cosa che si può spiegare nel solco di una tradizione che ha mirato a un’esistenza ideale piuttosto che alla nostra vita quotidiana. Non ritengo però che la mia vicenda personale possa realmente interessare gli altri. Cerco piuttosto di partire dalle mie esperienze e di tradurle a un livello condivisibile. Inoltre nella mia vita sono coinvolte altre persone e non mi sembra opportuno svelare qualcosa di loro. Altro punto importante: i sentimenti hanno bisogno di riservatezza, di segretezza, l’intimità esclude la dimensione pubblica. Potrei anche aggiungere che troppo spesso le donne sono state ridotte alla dimensione affettiva o erotica: un motivo in più per mantenere nascosta la mia vita privata».

Alla lettura dei suoi libri, l’amore risulta un’esperienza cruciale non solo per le persone, ma per la cultura e la politica. Può dire in breve perché?

«Vede, la nostra tradizione si è troppo preoccupata della vita relazionale, del modo in cui ci riferiamo a noi stessi, al mondo, all’altro o agli altri. Ora è forse proprio la maniera di vivere queste relazioni che può distinguerci dagli altri esseri viventi, al livello delle relazioni amorose ma anche delle relazioni pubbliche. Siamo ben lontani da una pratica adeguata della nostra vita relazionale e spesso ci comportiamo in modo peggiore degli animali... Penso che sviluppare una cultura dell’amore possa contribuire al divenire dell’umanità in quanto tale, per non parlare della realizzazione di una democrazia che non si limiti a problemi di danaro. Per di più, praticare l’amore corrisponde al modo d’incarnare il divino, secondo la tradizione cristiana prevalente nell’Occidente».

Amo a te, è il suo libro più celebre. Come a dire: non amo te in una condizione speculare, ma amo “a te”, un altro radicalmente diverso da me...

«Il successo di Amo a te indica la necessità di questo discorso, che ho continuato a sviluppare in altri miei libri più recenti come La via dell’amore e Condividere il mondo. Ovviamente l’amore non può rimanere un affetto solo immediato e quasi istintivo. La lettera “a” di Amo a te ricorda il lavoro necessario che richiede l’amore per rivolgersi realmente all’altro. Significa che prima di poter dire “ti amo” è indispensabile soffermarsi a considerare chi è l’altro, senza sottomettersi o sottometterlo solo ai propri impulsi. Vuol dire: amo “a” ciò e “a” chi tu sei, e cerco di creare una relazione d’amore con te in quanto persona e non solo in quanto oggetto o supporto dei miei sentimenti personali».

Dal possesso dell’altro al rispetto dell’altro, senza perdere la propria identità... Bisogna imparare ad amare, ma questa lezione come e dove si apprende? Può aiutare l’analisi?

«Senza dubbio, l’amore si deve imparare. Sarebbe l’insegnamento scolastico più importante fra tutte le materie in programma, e non a caso suscita un grande interesse da parte dei bambini, degli adolescenti e anche degli adulti - come ho verificato nelle esperienze condotte nelle scuole italiane. Ma i punti principali da insegnare non sono gli stessi per i maschi e le femmine: i primi spesso trasformano in oggetto la persona che amano, mentre le seconde hanno la tendenza a un atteggiamento fusionale con l’altro. Ciascuno deve dunque imparare in modo diverso a rispettare l’alterità dell’altro, la sua trascendenza, direi, per poter amare. Sono necessari altri gesti e parole, rispetto a quelli che ci sono consueti... Quanto alla psicoanalisi, se può aiutare a una presa di coscienza di ciò che proiettiamo di noi stessi sull’altro, temo che non si sia interrogata abbastanza sulle carenze della nostra cultura riguardo lo sviluppo e la condivisione dell’amore».

Attraverso la pratica dello yoga, nella sua accezione più spirituale, non esclude la possibilità di trasformare ognuno di noi in un ponte tra Oriente e Occidente... Ma c’è davvero un rapporto tra la capacità di respirare e la possibilità di amare?

«La nostra cultura troppo spesso ha fatto dell’amore un imperativo morale o religioso e non il mezzo e il luogo più determinanti perché l’umanità possa sbocciare. È accaduto perché non ci siamo abbastanza preoccupati di coltivare la vita, anzitutto la nostra vita umana, a cominciare dalla linfa che l’alimenta, che le permette di crescere e di fiorire. Questa linfa risulta da un’energia al contempo naturale e spirituale che si acquista proprio mediante la coltivazione consapevole del respiro... A me lo yoga ha senz’altro rivelato un modo di amare che la tradizione occidentale non mi aveva insegnato. Incrociare una cultura del respiro con una cultura dell’amore sarebbe una pratica davvero utile per un’evoluzione positiva dell’umanità ».

-

> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! ---- IL SILENZIO DI MARIA. E’ essenziale partire da, e tornare a, l’unione fra le due parti di sé prima di essere capace di vivere la relazione in due con un altro differente (di L. Irigaray - Il mistero di Maria)24 ottobre 2010, di Federico La Sala

PER UNA COMPRENSIONE DELLE PAGINE CITATE DAL LIBRO DI IRIGARAY, FORSE, NON E’ MALE LEGGERE L’ARTICOLO CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE:

[...] Ci illudiamo di essere tutti e tutte delle grandi ‘volpi’, degli eroi (Ulisse) e delle eroine (Penelope), ma in fondo stiamo solo illudendoci sulla nostra condizione: in verità, siamo solo e ancora degli esseri umani ‘preistorici’, con un solo occhio, un solo orecchio, una sola mano, un solo piede, una sola bocca, una sola testa, e ... un solo genere sessuale - degli esseri ciclopici, che hanno paura di aprire tutti e due gli occhi e pensare davvero con una sola testa - all’altezza del nostro presente storico! Nutriti da ‘bibliche’ e ‘platoniche’ illusioni, continuiamo a vivere come dei bambini e delle bambine che non vogliono crescere e, da millenni, a cantare il ritornello di questa ‘visione’ ballando su un solo piede (non solo a livello del senso comune, ma anche e soprattutto della scienza e della filosofia). [...] (Federico La Sala).

[...] Ci illudiamo di essere tutti e tutte delle grandi ‘volpi’, degli eroi (Ulisse) e delle eroine (Penelope), ma in fondo stiamo solo illudendoci sulla nostra condizione: in verità, siamo solo e ancora degli esseri umani ‘preistorici’, con un solo occhio, un solo orecchio, una sola mano, un solo piede, una sola bocca, una sola testa, e ... un solo genere sessuale - degli esseri ciclopici, che hanno paura di aprire tutti e due gli occhi e pensare davvero con una sola testa - all’altezza del nostro presente storico! Nutriti da ‘bibliche’ e ‘platoniche’ illusioni, continuiamo a vivere come dei bambini e delle bambine che non vogliono crescere e, da millenni, a cantare il ritornello di questa ‘visione’ ballando su un solo piede (non solo a livello del senso comune, ma anche e soprattutto della scienza e della filosofia). [...] (Federico La Sala).

Il silenzio di Maria[ Luce Irigaray. Il mistero di Maria, Paoline 2010, pp. 26-32] *

Nella cultura occidentale parlare è più valutato che non tacere. Chi parla manifesta le sue capacità mentre chi tace dimostra la sua impotenza o la sua sottomissione. Il valore della parola rispetto al silenzio è inverso in certe tradizioni, per esempio orientali. Per un filosofo come Hegel, la fine del nostro cammino dovrebbe essere una sintesi di tutti i discorsi possibili, e il nostro Dio è colui che detiene la chiave del senso della parola. Invece Budda è il saggio capace di pervenire al silenzio. In un caso è alla parola che dobbiamo mirare, nell’altro al silenzio. Il silenzio, allora, non significa un’assenza di un qualcosa, specialmente di vocaboli, ma il compimento di sé, la realizzazione di una perfetta interiorità. Certe rappresentazioni di Budda esprimono l’attuazione di un tale silenzio sbocciando in un sereno raccoglimento dell’intero essere. Budda appartiene a una cultura meno maschile della nostra, in cui il fare, il creare o il dire al di fuori da sé è più apprezzato che non un cammino interiore.

Il silenzio di Maria è spesso interpretato in modo negativo, in particolare dalle donne. Un simile giudizio è determinato da valori occidentali in prevalenza maschili. Il silenzio di Maria può essere inteso in un altro modo. Può significare un mezzo di preservare l’intimità con sé, l’auto-affezione, per non perdersi, segnatamente in un discorso che non è il proprio.

Il silenzio che accompagna le labbra che si toccano l’un l’altro non è necessariamente negativo ma può rappresentare, al contrario, un luogo privilegiato di custodia di sé mediante un ri-toccarsi che segna la soglia fra il dentro e il fuori, le mucose e la pelle. Giungere le labbra - come giungere le mani, ma anche le palpebre - è una via di adunare le due parti di sé per raccogliersi, e dimorare o tornare in sé.

Provare un simile raccoglimento di sé con sé, attraverso le due parti di sé che si toccano l’un l’altra è necessario affinché sia possibile vivere un affetto nella relazione con l’altro senza perdervi se stessa. E’ essenziale partire da, e tornare a, l’unione fra le due parti di sé prima di essere capace di vivere la relazione in due con un altro differente. In mancanza di una tale auto-affezione, di questo raccoglimento di sé con sé, esiste continuamente il rischio di confondere l’altro con una parte di sé o di confondersi, almeno in parte, con l’altro.

Nella mitologia greca possiamo osservare un’evoluzione negativa della posizione delle labbra nelle sculture della giovane dea Korè fra il momento in cui è un’adolescente vergine e il momento in cui è rapita e sposata per forza al dio degli inferni: le sue labbra sono armoniosamente chiuse, toccandosi l’un l’altro, prima del rapimento di Ade, poi sono deformate e, infine, la bocca non si richiude completamente, le labbra rimanendo aperte. Korè-Persefone ha perso l’intimità con se stessa, la possibilità di tornare a sé dopo il suo rapimento.