AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. In onore di Mary Daly, un convegno presso la Facoltà valdese di teologia di Roma. Un resoconto di Marta D’Auria - a cura di Federico La Sala

- [...] La sua famosa affermazione: «se dio è maschio, il maschio è dio» si inserisce in una riflessione sulla legittimazione del potere maschile nel nostro orizzonte culturale. Mary Daly propone di non attribuire a Dio un’immagine fissa e oggettivante che ne ingabbia l’agire, ma di riferirsi al divino non come sostantivo ma come verbo in un continuo divenire [...]

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

Convegno presso la Facoltà valdese di teologia in onore di Mary Daly

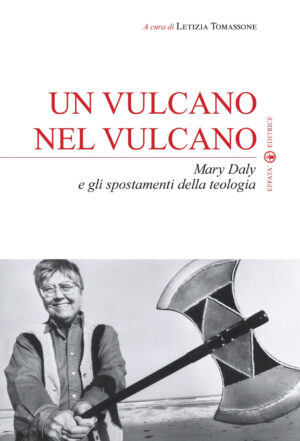

Un vulcano nel vulcano

Tre lezioni di alto profilo e una tavola rotonda hanno introdotto il complesso e dinamico pensiero di Mary Daly, filosofa e teologa, considerata la madre della teologia femminista

Il 28 maggio alla Facoltà valdese di Teologia (Roma) si è tenuto un convegno di studi in onore della filosofa e teologa Mary Daly, morta il 3 gennaio 2010. «Un vulcano nel vulcano. Mary Daly e gli spostamenti della teologia» è stato il titolo suggestivo dell’intensa giornata che ha visto la partecipazione di più di una trentina di persone venute da diverse città d’Italia. L’incontro si è aperto con i saluti del prof. Daniele Garrone, decano della Facoltà. «Questo convegno - ha detto - rientra nella più ampia iniziativa di istituire un corso di “studi femministi e di genere” obbligatorio per tutti gli studenti e le studentesse che intraprendono il percorso di studi nella nostra Facoltà».

di MARTA D’AURIA

“Riforma. L’Eco delle Valli Valdesi”, n. 25, 25 giugno 2010.

“Riforma. L’Eco delle Valli Valdesi”, n. 25, 25 giugno 2010.

LA prima lezione è stata affidata alla teologa Elizabeth Green che ha introdotto ai presenti il complesso e dinamico pensiero di Mary Daly attraverso un attento excursus delle sue opere (in tutto sette libri pubblicati, trascurando i numerosi articoli ed escludendo la tesi di dottorato su Jacques Maritain, Natural Knowledge of God in the Philosophy of Jacques Maritain - Roma, 1966).

Green ha ricostruito il «vulcanico» pensiero di colei che è considerata la madre della teologia femminista, sottolineando il vigore del suo linguaggio, vicino alla qualità del magma incandescente, e il suo continuo capovolgere e ricomporre alchemicamente i significati delle parole (fino ad arrivare alla compilazione, con Jane Caputi, di un dizionario, il Webster’s First New Intergalactic Wickedary of the English Language,1987).

Il testo che ha lasciato più tracce nel pensiero della teologia è senza dubbio Al di là di Dio padre (Editori Riuniti, 1985). Mary Daly ebbe a dire in seguito che il titolo sarebbe potuto essere semplicemente «Al di là di Dio». Infatti lei mostra come la costruzione stessa di un divino trascendente crei simbolicamente una piramide in cui alcuni dominano e altri sono sottoposti. È soprattutto l’identificazione di Dio con il maschio a creare una piramide sessuata.

La sua famosa affermazione: «se dio è maschio, il maschio è dio» si inserisce in una riflessione sulla legittimazione del potere maschile nel nostro orizzonte culturale. Mary Daly propone di non attribuire a Dio un’immagine fissa e oggettivante che ne ingabbia l’agire, ma di riferirsi al divino non come sostantivo ma come verbo in un continuo divenire.

L’idea di pensare Dio come una forza dinamica e mobilitante è alla base della critica alla cristologia compiuta dalla Daly. Su questo in particolare si è soffermata la pastora Letizia Tomassone nella sua lezione. In Al di là di Dio Padre Mary Daly critica la cristologia la quale, nel mettere al centro un eroe che da solo ha il compito di salvare tutti, non riconosce che la redenzione si realizza solo se c’è uno sforzo collettivo. Daly, dunque, smonta la cristologia come una menzogna che allontana il Cristo dal resto dell’umanità, la quale risulta così privata della possibilità di pensarsi capace di redimere e di trasformare il mondo.

A partire da questa critica profonda dell’immaginario cristiano, Daly parla della Nuova Venuta delle donne, identificando l’attesa escatologica della nuova venuta del Cristo in un rovesciamento di valori: non più uno solo ma una presenza collettiva, non più un divino connotato al maschile ma la sorellanza come forza trascendente.

La terza lezione, che ha concluso i lavori della mattinata, è stata affidata alla pastora Daniela Di Carlo che ha presentato il libro Quintessenza. Realizzare il futuro arcaico (Venexia, 2005). Il testo si presenta con la struttura di un saggio che è insieme anche un romanzo: alcune donne che vivono nell’era «Biofila», anno 2048, grazie alla «Ginergia» (energia femminile primordiale, non più imbrigliata nei lacci patriarcali, che rende possibile lo scavalcamento delle barriere spazio-temporali), richiamano Daly a raccontare loro del miserevole stato in cui vivono le donne nella precedente era «Necrofila».

In particolare il vecchio mondo descritto da Daly è diviso in due zone: «l’avanscena», generata dal patriarcato, e il «retroscena», il regno della realtà selvaggia (libera dal patriarcato), la patria del sé delle donne. Bisogna passare attraverso la cosiddetta «avanscena» (patriarcale), rovesciando il senso dei suoi miti, analizzando ciò che tiene oppresse le donne, per penetrare nel «retroscena» (background) del l’essere dove le donne si riconnettono con la propria creatività.

In tutta la storia patriarcale, gli uomini hanno fatto di tutto per evitare che le donne potessero «rimembrare» che il mondo è altro dalla violenza e dalla manipolazione di corpi, anime e menti. È tempo, sottolinea l’autrice, di nominare le atrocità e di raccogliere il coraggio necessario per fronteggiarle e sconfiggerle.

Se le donne riusciranno a scorgere e a nominare le interconnessioni tra l’oppressione sessuale, quella razziale e quella politica, esse lavoreranno per la vita, parteciperanno alla creazione della vita ora e nel futuro.

Il recepimento delle idee controverse

Nel pomeriggio nell’aula Magna della Facoltà valdese si è svolta una tavola rotonda a più voci. La teologa Elizabeth Green ha esplorato la relazione di Mary Daly con il Cristianesimo (dal quale la teologa fuoriuscì), in particolare interrogandosi sul significato del pensiero della teologa per coloro che scelgono di rimanere all’interno della tradizione cristiana, e nello specifico nel protestantesimo.

Lucia Vantini, dottoranda nella Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, ha invece illustrato il modo in cui la teologia cattolica ha recepito negli anni l’opera di Mary Daly. Luciana Percovich, docente della Libera Università delle donne di Milano, ha letto e commentato un capitolo dell’ultimo libro della Daly, Amazon Grace: Re-calling the courage to sin big (2006), mentre Chiara Zamboni, docente di Filosofia del linguaggio all’Università di Verona, ritornando sul testo Al di là di Dio Padre, si è soffermata sul significato della parola «Dio» nel pensiero teologico e filosofico di Mary Daly.

Nel susseguirsi degli interventi al convegno è stata netta la sensazione di aver appena sfiorato una figura poderosa: Mary Daly, donna dal pensiero indomito, «selvaggio», creativo, ironico, che ha segnato la teologia degli ultimi quarant’anni e che meriterebbe ulteriori approfondimenti.

Sebbene sia uscita dal cristianesimo, la lettura e l’investigazione dei suoi testi possono offrire ancora alle chiese interessanti spunti di riflessione non solo relativamente a un linguaggio che provi a esprimere Dio fuori dalle categorie patriarcali, ma anche in merito all’impegno contro la violenza della guerra che inizia con l’opprimere le donne per poi comprendere l’intero creato. (m.d.a.)

"QUINTESSENZA" DI MARY DALY

di Letizia Tomassone (Il manifesto - 12 Novembre 2005)

La forza che viene dal sapere di avercela fatta e’ quella nota di gioia che Mary Daly ci regala con il suo ultimo libro: Quintessenza. Realizzare il futuro arcaico.

Se infatti i suoi testi dagli anni ’70 in poi erano osservatori privilegiati per esprimere la "rabbia selvaggia" delle donne per la miseria, la cancellazione in cui vivono nel mondo patriarcale, e se molti suoi testi sono stati occasioni per rendere visibile, nominandola, la violenza contro le donne e la loro oppressione fisica e simbolica, questo volume edito con coraggio, in Italia, da Luciana Percovich, mostra come la "rabbia" puo’ diventare consapevolezza e possibilita’ di vita piu’ intensa, e dar luogo al "salto nel futuro arcaico". Scrive Daly:

- "Quando una Cercatrice Vede, Nomina e Agisce Vegliarda-mente i suoi Momenti/Movimenti nel Tempo, la sua conoscenza della Quarta Dimensione e’ ravvivata e lei Stessa diventa piu’ Viva. Si riempie di Ginergia (l’energia femminile, ndr) ed e’ mossa dalla Brama di Balzare in avanti. E’ spinta a Volare oltre nel Futuro Arcaico per Irrompere nella Quinta Dimensione, dove/quando puo’ essere Presente in modo sempre piu’ consapevole partecipando alla Danza Abbagliante dell’Universo - l’Armonia Cosmica, la Quintessenza".

Parole che rivelano da subito come Daly lavori profondamente sul linguaggio per svelarne dimensioni occultate e ribaltarne i significati. Svelando come la cultura patriarcale abbia spesso rovesciato in negativo termini che esprimevano forza e liberta’ femminile, come "Vegliarde", "Donne Selvagge", "Ammaliatrici"...

*

Mary Daly era gia’ nota in Italia soprattutto per questo lavoro sul linguaggio e sul nominare la realta’ e Dio. Con saggi come La Chiesa e il secondo sesso (Rizzoli, ’82) e Al di la’ di Dio Padre (Editori Riuniti, ’91), gli unici tradotti in italiano e purtroppo ormai fuori catalogo. Centrale per la ricerca delle teologhe femministe e’ la sua affermazione che il "nominare Dio" al femminile (per esempio come Madre) non sposta i rapporti simbolici e materiali tra donne e uomini se questo nome resta un sostantivo. Il nominare che trasforma le relazioni e’ una "dinamica dell’essere" e puo’ essere espresso solo con un verbo.

"Nell’idea di Mary Daly l’essere e’ apertura, rilancio, movimento squilibrante e la’ dove si mostra la differenza di essere donne e uomini come squilibrio, e se ne da’ testimonianza, si partecipa di tale movimento - scrive Chiara Zamboni in Parole non consumate, Liguori 2001 -. Altrimenti il linguaggio puo’ dire la differenza sessuale come costruzione storica, puo’ usare i generi grammaticali femminili, e introdurre la parola "Dea" nel cristianesimo, ma se non c’e’ una esposizione dinamica della nostra compromissione, il linguaggio rimane statico, solo sostantivo e non verbo, scollegato dal movimento dell’essere. C’e’ parola di verita’ e di vita la’ dove c’e’ esposizione di noi, la’ dove simbolico e testimonianza sono legate".

Ma il lavoro di Daly sul linguaggio e’ continuato con un suo praticare in modo sempre piu’ vorticoso parole ri-dette, fino ad arrivare alla compilazione, con Jane Caputi, di un Dizionario (il Websters’ First New Intergalactic Wickedary of the English Language, ’87). La qualita’ di Quintessenza non sta quindi nel suo linguaggio, linguaggio sperimentato e praticato con radicalita’ fin dagli anni ’80, ma dalla visione dell’incontro con le "Compagne del Futuro Arcaico".

Naturalmente il Futuro puo’ essere Arcaico solo se richiama una "brama" intensa di realizzare del nuovo e se dice qualcosa non solo di cio’ che vogliamo costruire, ma di cio’ che ci precede. Anzi, in un certo senso, e’ proprio perche’ c’e’ stato un passato "fuori dal patriarcato" che ci e’ possibile incontrare un "futuro libero".

*

Quintessenza racconta dell’incontro fra le donne dell’Era Biofila e Mary Daly, la quale viaggia tra il 2048, in cui loro vivono, e la vecchia realta’ datata 1998. L’incontro costituisce il presente che fonda il futuro e trasmette forza alle Viaggiatrici nell’era necrofila, cioe’ nel patriarcato. Ed e’ narrato a due voci. Quella di Daly che nel ’98 denuncia l’oppressione delle donne attraverso le violenze, le guerre, le spiritualita’ patriarcali, le biotecnologie e le tecniche di procreazione assistita, cioe’ tutte quelle cose che distruggono la differenza e l’armonia della vita e fanno avvizzire la nostra mente e la nostra immaginazione. E quella di Anonima che, nata all’inizio dell’"Era Biofila", e’ piena di curiosita’ per queste antenate costrette a sviluppare la loro resistenza e la loro "Indocilita’" in una situazione cosi’ violenta e triste. Anonima arrivare ad evocare Mary Daly per incontrarla. -E’ dunque in gioco il desiderio. Il desiderio di realizzare la propria integrita’ spinge Daly al "Salto nella Quinta Dimensione", e il desiderio di capire spinge Anonima a creare le condizioni perche’ il "Qui" diventi luogo di incontro.

Quello raccontato in Quintessenza e’ un incontro profondo tra generazioni, mosso dal desiderio reciproco. Daly lo sa, ed esprime anche la frustrazione che accompagna questo tipo di incontro nell’era patriarcale, quando a ogni generazione bisogna ricominciare daccapo, perche’ la "Memoria della Donne Selvagge" e’ continuamente cancellata. E "nominare connessioni, in modo che potessimo continuare a fare le nostre analisi piu’ in profondita’ e raggiungere la radice dei problemi" e’ esattamente il compito che Daly assegna al suo lavoro.

Connessioni tra passato e futuro per il qui del presente. Nell’era necrofila, scrive Daly, "divenne difficile per molte nominare le connessioni tra la crescente oppressione delle donne da parte dei movimenti e dei regimi fondamentalisti sparsi nel mondo e la violazione e la distruzione delle donne e della natura da parte dell’impero nectec (di tecnologia necrofila, ndr)". L’opera del patriarcato necrofilo appare infatti in Quintessenza come un’opera continua di cancellazione della "Vita" e dell’esistenza delle donne e le donne, nella loro "Giusta Rabbia", possono superare queste cancellazioni "Spiraleggiando Via". Nel "Continente Ritrovato", un luogo di armonia e sincronia con natura e animali che e’ anche, pero’, l’immagine di quella Quinta Dimensione o Quinta regione che diventa il centro di espansione della "Presenza" delle creature "Biofile".

*

Il testo di Daly, impregnato di spiritualita’, e’ quindi profondamente politico. Le Antenate del Futuro sono per noi risorsa e occasione di ricordare che il mondo e’ altro dalla violenza e manipolazione di corpi, anime e menti, e che ogni forza empatica degli umani (delle donne) con gli altri esseri viventi puo’ trasformare la realta’ e farci fare un balzo nello "Stato di Grazia Naturale". "Man mano che le Capricciose Donne Vagabonde si radicano sempre di piu’ nello Stato di Grazia Naturale, riconosciamo la consapevolezza delle sincronicita’/Sin- crone -citta’ come un segno che stiamo entrando in armonia con le altre creature Elementali, stiamo cioe’ scoprendo la Quintessenza, che e’ l’Integrita’ Supremamente Armoniosa dell’Universo e Fonte di Estasi".

Mary Daly,

Quintessenza.

Realizzare il Futuro Arcaico

di Luciana Percovich *

Quintessenza è un libro molto complesso, che si presta a essere letto in modi diversi, stimolando i diversi livelli di consapevolezza di chi legge e veicolando messaggi a più livelli. Si presenta con la struttura di un saggio che è insieme anche un romanzo: essenzialmente è una visione, che non appartiene al piano ordinario del reale proprio per la sua natura quintessenziale, quella del Quinto Elemento, l’etere, lo spirito, la sostanza insomma di cui sono fatte le anime.

Cercherò di darvi un’idea di cosa sia questo libro, solo un’idea però, perché non si presta facilmente a essere riassunto ma occorre leggerlo e sperimentarlo direttamente su di sé. Perché produce effetti in chi lo legge. Reazioni di adesione totale o di rifiuto. “Salti quantici”. Per la forza del suo linguaggio, della capacità di Nominare attraverso parole il cui significato comune viene di continuo scomposto e ricomposto alchemicamente.

La “trama” (Tramare e Tessere sono le attività primarie delle Tessitrici che operano nella Quintessenza): in un momento imprecisato tra il 1998 e il 2048 c’è stato un enorme cataclisma - più forte e ripetuto di quelli a cui già oggi ci stiamo abituando. La terra si è infine risvegliata, stanca di sopportare i minuscoli ma fastidiosi parassiti che la tormentano, noi umani. Un disastro ecologico, terremoti e tsunami, uno spostamento dell’asse terrestre. La fisionomia del pianeta è cambiata: molte terre si sono inabissate, un intero continente (che qui si chiama Continente Perduto e Ritrovato) è riemerso. I governi del mondo e le loro economie sono collassati ovunque. E con loro il patriarcato, che ne costituiva l’ossatura. Le donne di tutti i continenti - le Streghe Viaggianti e le Veggenti, le Donne Selvagge e le Vecchie Sagge, le Luminose - come uccelli migratori si sono dirette, guidate da un impulso comune, nel Continente Perduto e Ritrovato, sono tornate a casa. E ora stanno “Centrando, Equilibrando, Mettendo a Fuoco, riguadagnando l’Integrità Originale che sembrava essere stata fatta a pezzi nello Stato della Diaspora”(cioè il nostro oggi).

Mary, che vive, scrive e pubblica Quintessenza nel 1998, viene Evocata da una Sorella del Futuro, Anni, che vuole ripubblicare il libro tanto amato nel Cinquantenario della prima edizione. Anni è una studiosa del mondo pre-catastrofe, vuole capire meglio la realtà di quel periodo, come vivevano donne e uomini e che posizioni aveva assunto il femminismo di fine millennio di fronte ai problemi tanto gravi che si andavano accumulando, un tempo che ora sembra così assurdo e irreale, e vuole saperlo da Mary. Mary - che non sembra sconvolta più di tanto da ciò che le sta capitando - è a sua volta assai curiosa di sapere cosa è successo in questi cinquanta anni.

Il racconto di Anni e le spiegazioni di Mary formeranno così i Commenti del 2048 che verranno aggiunti a ogni capitolo di Quintessenza.

Il libro si presenta quindi con una struttura a chiasmo - o forse meglio sarebbe dire a X, la forma del cromosoma femminile: ogni capitolo ha una parte di scrittura saggistica e una parte romanzesca; tra le forti emozioni suscitate dalla disperazione più nera sboccia la Speranza, dal senso di estraneità ed esclusione l’Appartenenza, dalla rabbia e dalla paralisi il coraggio di Parlare, Agire, Ridere, Gioire, partecipando al continuo Divenire dell’Essere. Chiasmo, X o meglio ancora la forma della labrys, la doppia ascia, la doppia lama del simbolo della dea cretese fin dalla notte dei tempi. Una lama taglia via, l’altra apre una nuova strada.

In questa struttura narrativa si opera la trasfigurazione alchemica: la cupa necrofilia del presente vira di colpo in energia creativa, trasformativa, in senso pieno dell’Esserci.

Con Quintessenza Mary Daly continua il suo dissacrante e ironico riattraversamento dei generi letterari: il saggio filosofico (in Gyn-Ecology. The Metaethics of Radical feminism,1978, Pure Lust: Elemental Feminist Philosophy, 1984), il dizionario (Webster’s First New Intergalactic Wickedary of the English language, 1987), l’autobiografia (Outercourse: the Be-Dazzling Voyage,1992) e qui la Science Fiction, con i suoi viaggi nel tempo.

Nell’Introduzione, parlando del “titolo di questo libro”, dice che potrebbe sembrare un titolo piuttosto minaccioso. “Inoltre, il suo rapporto col sottotitolo, Un Manifesto Femminista Elementale Radicale può non essere immediatamente chiaro a chi legge. Diventa tutto comprensibile per le Donne Astute quando noi iniziamo a capire le disperate condizioni in cui lottiamo per sopravvivere e crescere. Alla fine del xx secolo- alla svolta del millennio- dobbiamo affrontare la ripugnante manipolazione genetica e la probabilità di una definitiva estinzione, non solo del nostro corpo/mente (noi Stesse), ma di tutta la natura.

Proprio mentre scrivo queste parole nel 1998, monotone voci di dissenso mi ronzano intorno... ‘Attenta! Ti stai facendo prendere la mano. Non essere così violenta!”. Poi do uno sguardo alla prima pagina del giornale, un giornale qualsiasi, o accendo la televisione, lottando per decodificare la disinformazione, e mi sento soffocare dallo smog delle bugie e delle informazioni fuorvianti...... Stanno invadendo e distruggendo gli spazi inesplorati e incontaminati della genetica e dello spazio. L’ingegneria molecolare (la nanotecnologia) minaccia di ridurre qualsiasi cosa in un mucchio di polvere molecolare, e questa tecnologia è sotto controllo di scienziati pazzi e crudeli. Sembra che niente riesca a fermarli: corrono sempre più veloci senza sapere verso cosa.

La vita è distrutta in modo irreversibile: le foreste sono morte o stanno morendo; gli oceani stanno morendo; ogni minuto che passa si assiste all’estinzione di altre specie di piante e animali. Le balene e i delfini avranno un loro motivo per arenarsi. Tutto è rivoltato e capovolto. Quando inaspettatamente arriva un tornado e scaglia una Ford attraverso il muro di una casa facendola atterrare sul letto di qualcuno nel centro della Florida, la voce di quelli che continuano a negare questa verità non smette di gracchiare: ‘Non c’è niente di nuovo sui tornado e El Nino c’era anche prima’. ....Le cose continuano ad accadere sempre più rapidamente.....”

Occorre non dimenticare che il libro è stato concepito tra il 1992 e il 1998, durante la guerra nei Balcani, ben prima dunque del crollo delle Due Torri, dell’Afganistan, dell’Irak, dello tsunami, del boom della genetica, di Katrina e Rita....

Io l’ho letto tra il 2000 e il 2001, mi ha colpito come un refolo di vento e, come vedete, ci sono voluti altri quattro anni prima di trovare l’editrice e tradurlo e stamparlo...Ma l’incontro con Mary - che da allora è già venuta due volte in Italia e tra poco sarà di nuovo a Bologna per festeggiare la traduzione italiana, si è rivelato una vera e propria sin-cronicità, nel senso che dà lei alla parola (incontro quintessenziale di vecchie sagge, ingl. Crone, invece che dal dio Kronos...)

I temi che vengono affrontati in Quintessenza vanno dalla guerra (i genocidi cui assistiamo derivano tutti per necessità logica dal primo ginocidio, la sopraffazione delle donne che fonda le civiltà patriarcali) alla pornografia, dalla diaspora (delle donne e dei popoli) al fondamentalismo cristiano americano e vaticano, dalla genetica e dalle più recenti tecnologie alla manipolazione delle coscienza attraverso il continuo Rovesciamento delle verità...

Quello che distingue la voce di Mary Daly è il suo indomito Coraggio di Nominare senza nessun addolcimento ciò che tutte/i sentiamo e pensiamo a sprazzi, ma non riusciamo/vogliamo credere fino in fondo che sia vero: che questa nostra società/cultura/progresso sia arrivato a un punto di non-ritorno, che “viviamo” in una civiltà “necrofila” che onora e dà potere a chi dà la morte, non a chi dà la vita (come già nel 1957 scriveva Simone de Beauvoir ne Il Secondo Sesso).

Da un punto di vista filosofico (non dimentichiamo che Mary Daly è filosofa e teologa), nel libro viene definitivamente abbandonata l’opposizione ontologica propria del pensiero occidentale, che separa nettamente l’Essere e il Divenire. Il Verbo proprio del Femminile è Be-ing, Essere in divenire, ossia come si manifesta l’Essere del Quinto Elemento. Utilizza altri quattro verbi nella forma in -ing (che in inglese indica sempre un’azione in atto, in divenire, la soglia tra il verbo e il sostantivo, tra il farsi e il suo compimento), Be-longing, Be-speaking, Be-laughing e Be-dazzling, che rispettivamente indicano il manifestarsi sul piano ontologico dell’Essere del Desiderare, Nominare, Ridere e Abbagliare. Queste azioni/modi di essere delle Donne Selvagge - così definite in quanto non rispettano le leggi del patriarcato - smontano la schiavitù e l’inesistenza simbolica e permettono quel salto quantico che inaugura il loro/nostro gioioso Esserci nel farsi della nuova Creazione.

Il libro è un rigoglio di invenzioni linguistiche e di immagini potenti.

Qui ricordo solo l’Avanscena e il Retroscena, cruciali per comprendere la prospettiva da cui il mondo viene guardato. Noi siamo quotidianamente condizionati a vedere (e quindi a scambiare per la realtà) solo ciò che viene illuminato dalla luce artificiale dei mass media sulla piccola porzione dell’Avanscena costruita ad arte, mentre la vita reale si svolge fuori dalle luci della ribalta, e là fuori, là dietro tutto acquista una proporzione e un significato diverso, spesso addirittura capovolto.

Rimembrare significa sì ricordare ( e “ri-cordare” in italiano significa percepire attraverso il cuore), ma nel senso di ricomporre ciò che è stato smembrato e fatto a pezzi e di risvegliare la memoria vera del nostro passato nascosta nelle nostre cellule.

E le Sorelle Antenate del passato, se non facciamo resistenza, passano attraverso di noi alle Sorelle Antenate del futuro, in un continuum spazio-temporale che il patriarcato cerca in continuazione di negare.

“Noi siamo l’incarnazione dei sogni delle nostre antenate, le sorelle del futuro saranno ciò che noi abbiamo saputo/osato sperare e immaginare”.

Le Donne Radicali Elementali riscoprono le radici, radici attraverso cui comunichiamo e che continuano a crescere e a germogliare anche dopo che gli alberi sono stati abbattuti o bruciati in superficie. Radici che ci accomunano sotterraneamente a tutti gli elementi del cosmo, alle piante e agli animali. Così possiamo partecipare alla Nemesi in atto, ma movendo oltre la re-azione contro le ingiustizie, nella pienezza vorticosa delle spirali della Quinta Galassia, che hanno la stessa forma e sostanza del DNA..

Da qui l’importanza più volte ribadita nel testo del “qui e ora”, in ogni piccolo gesto, pensiero, energia; e dell’irriducibilità, della non complicità con il mondo falso e morto dell’avanscena.

Quintessenza è una utopia mistica moderna, un libro visionario e metamorfico, che ha il potere di cambiare la nostra visione e ci Tira verso la “Causa Ultima, che è l’inizio non la fine del divenire. E’ la Prima causa e la Causa delle cause, che dà all’agente la motivazione per Agire”, per continuare e non per esaurire la Creazione.

“Niente di quello che facciamo è insignificante quando è visto alla Luce della Quintessenza. La quantità non è importante né lo è la distanza tra gli esseri separati che partecipano all’Armonia Cosmica. A contatto con la Quintessenza, le Donne Elementali diventano più che mai simili agli alberi e agli Angeli. Estendendo le nostre radici più in profondità, siamo libere di espanderci e partecipare alla creazione dell’universo”.

Il libro finisce con queste parole.

- Mary Daly

- Quintessenza. Realizzare il Futuro Arcaico

- Ed.Venexia, Roma, 2005.

Mary Daly (1928), di famiglia irlandese, filosofa, teologa, femminista radicale, è tra le più potenti creatrici di pensiero, linguaggio e visione, generate dal Movimento Femminista degli anni settanta.

Conseguito il primo Ph.D. in Religione presso il Saint Mary’s College a Notre Dame, Indiana, per specializzarsi in teologia - studio ancora precluso alle donne in quegli anni negli Stati Uniti - si iscrisse all’Università di Friburgo, in Svizzera, dove ottenne una seconda laurea (summa cum laude) in Teologia. Rimase ancora a Friburgo per conseguire la sua terza laurea in Filosofia. Tornata negli Stati Uniti, ebbe l’incarico di Assistant Professor al Boston College, gestito dai Gesuiti.

Dopo la pubblicazione, nel 1968, di La Chiesa e il Secondo Sesso, fu licenziata nella primavera del 1969. Quattro mesi di proteste studentesche, una petizione firmata da 2.500 persone, una tavola rotonda di sette ore, la decorazione notturna con brillanti graffiti rossi dell’edificio dell’ amministrazione centrale del Boston College, provocarono la revoca del licenziamento e il suo rientro con la promozione a ordinario di cattedra nel giugno dello stesso anno.

Seguirono le pubblicazioni di: Al di là di Dio Padre. Verso una filosofia della Liberazione delle donne (1973), Gyn/Ecology: the Metaethics of Radical Feminism (1978), Pure Lust: Elemental Feminist Philosophy (1984), Websters’ First New lntergalactic Wickedary of the English Language (1987), Outercourse: the Be-Dazzling Voyage (1992) e Quintessenza... Realizzare il Futuro Arcaico (1998).

Licenziata definitivamente nel 1998, continua a scrivere e a viaggiare negli Stati Uniti e in Europa, tenendo conferenze e presentando le traduzioni dei suoi libri. Nel 2006 è prevista l’uscita di Amazon Grace.

* UNIVERSITA’ DELLE DONNE, 03/10/2005

- «Una donna che chiedesse la parità nella Chiesa potrebbe essere paragonata a un nero che chiedesse la parità nel Ku Klux Klan»(Mary Daly, La Chiesa e il secondo sesso, prefazione alla 2ª edizione, 1975)

- Un vulcano nel vulcano.

Mary Daly e gli spostamenti della teologia

di Lucia Vantini, Chiara Zamboni, Luciana Percovich, Elizabeth Green, Daniela Di Carlo, Cristina Simonelli e Letizia Tomassone (ed.)

Mary Daly e gli spostamenti della teologia

di Lucia Vantini, Chiara Zamboni, Luciana Percovich, Elizabeth Green, Daniela Di Carlo, Cristina Simonelli e Letizia Tomassone (ed.)

Sul tema, nel sito, si cfr.:

AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.

LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.

Federico La Sala

Forum

-

> AL DI LA’ DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- LA TEOLOGIA DI DIO COME "UOMO SUPREMO" E L’OPERA "AVE MARY". La ricerca e la fede. Michela Murgia e quella sete di assoluto (di Alessandro Zaccuri).14 agosto 2023, di Federico La Sala

QUESTIONE AANTROPOLOGICA E CRISTOLOGICA: LA TEOLOGIA DI DIO COME "UOMO SUPREMO" E L’OPERA "AVE MARY" (M. Murgia, 2011). *

La ricerca e la fede. Michela Murgia e quella sete di assoluto

di Alessandro Zaccuri (Avvenire, venerdì 11 agosto 2023)

Era credente, e non ne aveva mai fatto mistero. Non le dispiaceva definirsi "teologa". La sua simpatia per papa Francesco non aveva niente di ideologico. Il ricordo di chi l’ha conosciuta da vicino

- [Foto] La scrittrice Michela Murgia - Ansa

L’ultima volta che ci siamo visti, Michela Murgia aveva appena donato a papa Francesco una copia della rivista di cui era stata direttrice per un solo numero. In copertina c’era lei, elegantissima e sorridente come sempre appariva da quando, nel maggio scorso, aveva deciso di rendere pubblica la fase terminale della sua malattia. “Aspetta, ho bisogno di appoggiarmi un attimo”, aveva detto mentre cercava uno sgabello. Era affaticata ma orgogliosa: di quel giornale che era diventato un manifesto delle sue convinzioni (“La famiglia è di tutti”, annunciava il titolo principale) e del fatto di averlo potuto consegnare nelle mani del Papa che proprio lei, conosciuta come iconoclasta, aveva difeso dalle accuse piovutegli addosso all’indomani dell’elezione (a proposito di titoli, quel “Bergoglio e pregiudizio” scelto per sintetizzare le sue posizioni resta memorabile).

Michela Murgia era credente e non ne aveva mai fatto mistero. Fin dal suo libro di esordio, Il mondo deve sapere del 2006, non le dispiaceva definirsi teologa, una qualifica poi rivendicata in modo militante attraverso i suoi saggi, in particolare Ave Mary del 2011 e il controverso “catechismo femminista” God Save The Queer del 2022. Non erano mere provocazioni, anche se come tali si è cercato di farle passare. Tutto sommato, anche a Michela Murgia sarebbe convenuto metterla sul piano del paradosso intellettuale, dell’esagerazione argomentativa. Alla peggio, la si poteva buttare in politica, che in certi casi è il modo migliore per chiudere il discorso. Il punto è che la narratrice di Accabadora (il suo libro più celebre e compiuto, pervaso da un’incombenza del sacro per la quale è difficile trovare corrispettivi nella recente letteratura italiana) non si limitava a essere orgogliosa. Era anche una persona esigente, con gli altri e con sé stessa, con la propria scrittura e con le proprie convinzioni, sempre messe alla prova. Prendeva sul serio la fede e proprio per questo si aspettava molto dalla Chiesa.

La sua simpatia nei confronti di Francesco non aveva niente di ideologico. Era la condivisione intima e istintiva di una dottrina della misericordia dalla quale nessuno, per nessun motivo, può sentirsi escluso. Su questi, che erano i temi che più le stavano a cuore, sapeva essere polemica come sono a volte gli adolescenti, che alzano la voce e sbattono le porte solo per essere sicuri di essere amati nonostante tutto, senza condizioni. A volte esagerano, d’accordo, ma hanno dalla loro la certezza che un amore che ponga condizioni semplicemente non è amore.

Di tutto il resto si può discutere, ma a questo desiderio di assolutezza non si può né si deve aggiungere nulla. “Ho bisogno di appoggiarmi un attimo”, diceva Michela Murgia l’ultima volta che ci siamo visti. Ne abbiamo bisogno tutti, sempre, solo che spesso non abbiamo il coraggio di ammetterlo. Lei, invece, non ha voluto nascondere la sua fragilità finale. “Voglio andare avanti così, fino alla fine”, ripeteva. “Riesco a scrivere solo quando mi sento minacciata, quando il cuore mi impazzisce per la paura”, aveva confidato in un’altra occasione. Non so se fosse intenzionale, ma stava citando san Paolo, Seconda lettera ai Corinzi, “quando sono debole, è allora che sono forte”. È una bella definizione della fede. Senz’altro, è la definizione migliore per la fede di Michela Murgia, che sorrideva al Papa e si aspettava tanto - tutto - dalla Chiesa.

*

LA TEOLOGIA DI DIO COME "UOMO SUPREMO" E L’OPERA "AVE MARY" (M. Murgia, 2011). Una citazione dalla recensione di Natalia Aspesi del saggio di Michela Murgia:

- (...) una frase molto pericolosa pronunciata nel 1978 da quel povero Giovanni Paolo I dal brevissimo papato: «Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile: è papà, più ancora è madre». Panico in Vaticano, terrore di uno spaventoso abisso teologico e simbolico, subito sepolto con la morte di papa Luciani. Ma Joseph Ratzinger quando era ancora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ci ricorda l’implacabile credente devota Murgia, «si espresse con molta chiarezza in merito alla questione del Dio Madre che ancora si aggirava per i corridoi vaticani come una patata bollente: "Non siamo autorizzati a trasformare il Padre Nostro in una Madre Nostra: il simbolismo usato da Gesù è irreversibile, è fondato sulla stessa relazione uomo-Dio che è venuto a rivelarci"» (N. Aspesi, “Eva e Maria, così la Chiesa ha sacrificato la donna", la Repubblica, 12.05.2011).

Federico La Sala

-

> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- RIPENSARE COSTANTINO: LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453), IL "DE PACE FIDEI" DI NICCOLO’ CUSANO (1453), E LA "MADONNA SALTING" DI ANTONELLO DA MESSINA (1460).17 novembre 2022, di Federico La Sala

FILOLOGIA, STORIA, E INTERPRETAZIONE DEI SOGNI (E DEI SEGNI):

LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453), IL "DE PACE FIDEI" DI NICCOLO’ CUSANO (1453), E LA "MADONNA SALTING" DI ANTONELLO DA MESSINA (1460).

Un segnavia per "arrivare" a Eleusis nel prossimo 2023.

ARTE E SOCIETÀ: LA MADONNA SALTING. A mio parere, l’influenza maggiore sulla produzione della "Madonna #Salting" di Antonello da Messina appare decisamente essere di scuola fiamminga. Tuttavia, essendo Antonello originario di Messina, forse, è da riguardare con particolare attenzione il senso simbolico della melagrana già aperta in mano al Bambino e, insieme, del cinturino annodato intorno al corpo del Figlio con i due fiocchetti (due piccole "#melagrana"), messi in una zona di chiara evidenza, che rimandano decisamente ai frutti del melograno in via di maturazione e alla fecondità della Madre, tutta vestita e "punteggiata" da infiniti "chicchi".

IPOTESI: QUESTIONE CRISTOLOGICA (ANTROPOLOGICA). Dato che il quadro è del 1460 circa, forse, potrebbe essere una "indicazione" di un discorso ancora sul nascere, di un dibattito all’ordine del giorno sul problema del Figlio, cioè sul tema decisivo dell’epoca (la caduta di Costantinopoli è del 1453 e il cardinale Niccolò Cusano cerca la via della pace della fede, nel 1453)": il nodo è proprio quello del Figlio (... e del "Presepe", e del "Natale"), quello dell’interpretazione teologico e antropologica della figura di Cristo (un tema ancora all’ordine del giorno), in un’ottica ecumenica.

CONSIDERATO CHE la "Dotta Ignoranza" di Cusano (1440) è del tutto segnata dalla tradizione filosofica e scientifica aristotelico-platonica (come sarà ancora per gli aristotelici dell’epoca di Galileo Galilei), la figura e il tema del bambino-homunculus è la parola chiave per comprendere non solo la teologia e l’anatomia dell’epoca, ma anche l’arte e l’antropologia, forse, è OPPORTUNO "RIPENSARE COSTANTINO": "IN HOC SIGNO VINCES". Proprio la caduta di Costantinopoli (1453), infatti, porterà l’Europa a svegliarsi dal letargo, a muoversi militarmente, e a prendere sotto la guida della Spagna la strada della riconquista (Granada,1492), della cacciata dei Mori e degli Ebrei (1492), della conquista dell’America (1492), e dell’avvio della prima globalizzazione teologico-politica del Pianeta Terra.

A) ANTONELLO DA MESSINA, "MADONNA SALTING".

B) BOSCH (1453-1516), ALL’ESCORIAL (1593). "Il Giardino delle delizie (o Il Millennio) è un trittico a olio su tavola (220×389 cm) di Hieronymus Bosch, databile 1480-1490 circa e conservato nel Museo del Prado di Madrid.[...]".

C) ELEUSIS 2023. Una delle capitali europee della cultura del 2023 è Eleusi: una buona opportunità storica per ripensare la figura della Terra-Madre, Demetra, della figlia, Persefone, e del tema dei misteri eleusini, e, al contempo, anche del melograno, e della melagrana, dell’agricoltura, delle stagioni, ecc.

-

> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- MEMORIA DI UNA "RISPOSTA" DI PORTATA STORICA. «Non sono donna a sua disposizione»(Rosy Bindi).24 gennaio 2022, di Federico La Sala

STORIA E MEMORIA

- Franceschini: «parole volgari». Melandri: «Lui è più alto che educato» Berlusconi insulta la Bindi, lei risponde

- Berlusconi insulta la Bindi, lei risponde

- Il premier a "Porta a porta": «Più bella che intelligente».

- E l’ex ministro: «Non sono donna a sua disposizione» *

MILANO - «Ravviso che lei è sempre più bella che intelligente». La frase di Silvio Berlusconi rivolta a Rosy Bindi durante la puntata di Porta a Porta dedicata alla bocciatura del lodo Alfano getta ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche divampate dopo la decisione della Corte Costituzionale. Il premier, in collegamento telefonico, aveva accusato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, affermando che avrebbe dovuto, «con la sua influenza», garantire un voto dei giudici costituzionali favorevole al lodo Alfano. Parole che hanno provocato la dura reazione dell’esponente del Pd: secondo la Bindi, quelle del premier sono frasi gravissime. «Ravviso che lei è sempre più bella che intelligente» ha replicato secco Berlusconi, citando, non si sa quanto volontariamente, Vittorio Sgarbi che ebbe già modo di definire così l’ex ministro prodiano e che ora, parlando con Corriere.it, assicura di non voler chiedere i diritti d’autore al premier (ASCOLTA). «Non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce» ha scandito Berlusconi.

Una «cortesia» che la stessa Rosy Bindi non ha lasciato cadere nel vuoto: «Sono una donna che non è a sua disposizione» ha replicato (riferimento neanche troppo velato alla vicenda delle escort che vede coinvolto il Cavaliere) «e ritengo molto gravi le sue affermazioni».

Una «cortesia» che la stessa Rosy Bindi non ha lasciato cadere nel vuoto: «Sono una donna che non è a sua disposizione» ha replicato (riferimento neanche troppo velato alla vicenda delle escort che vede coinvolto il Cavaliere) «e ritengo molto gravi le sue affermazioni».«REAGIRE DAVVERO» - La stessa Bindi, interpellata in mattinata da Radio Popolare, ha poi voluto precisare che «ho reagito non per difendere me dalle offese di Berlusconi che non mi sfiorano minimamente, mi sono sentita di reagire perché penso di doverlo fare in nome di tutte le donne». «Questo Presidente del Consiglio- ha aggiunto - ha una concezione strumentale delle donne, veicola messaggi pericolosi a questo Paese ed è arrivato il momento che le donne reagiscano davvero».

IL PRECEDENTE - Lo stesso Berlusconi, in ogni caso, aveva già avuto modo in passato di usare parole praticamente simili nei confronti della Bindi. Era l’8 aprile 2003 e il Cavaliere era andato a Brescia per sostenere la candidatura a sindaco di Viviana Beccalossi. Parlando della giovane esponente di An, il premier aveva spiegato che nei suoi occhi «si legge tutta la passione politica necessaria in questa sfida. È più brava che bella, il contrario di Rosy Bindi». Ma quell’intervento divenne più famoso per un’altra (involontaria?) gaffe dell’allora leader della Cdl: chiudendo il suo intervento incoraggiò infatti la portacolori del centrodestra con un equivocabile: «Forza Viviana, fagliela vedere!».

«PIÙ ALTO CHE EDUCATO» - All’indomani del battibecco negli studi di Bruno Vespa, il segretario del Partito Democratico, Dario Franceschini, ha telefonato a Rosy Bindi per esprimere alla vicepresidente della Camera la sua solidarietà per le «offese volgari e maleducate» a lei rivolte dal presidente del Consiglio. Anche Giovanna Melandri, responsabile Cultura del Pd, in una nota ha preso le difese di Rosy Bindi: «Berlusconi ha fatto gravissime affermazioni nei confronti delle istituzioni, attaccando il presidente della Repubblica e la magistratura. Altrettanto indegna è stata la frase con cui ha apostrofato Rosy Bindi: in queste offensive parole c’è tutto il ’Berlusconi-pensiero’ nei confronti delle donne: l’idea che la donna non abbia il diritto di prendere la parola se non per compiacere l’ego smisurato del sultano di Arcore. Il presidente del Consiglio ha dimostrato di essere più alto che educato». «Credo che le parole che Berlusconi ha pronunciato nei confronti di Rosy Bindi si commentino da sole nella loro profonda volgarità - ha aggiunto Anna Finocchiaro, presidente del Pd al Senato - e credo anche che una dirigente politica come Rosy non abbia certo bisogno di essere difesa. Rosy non è certamente a disposizione del Presidente del Consiglio, ma per fortuna è a disposizione e al servizio delle donne, del Pd e della democrazia del nostro Paese».

«C’E’ CONCITAZIONE, PUO’ SUCCEDERE» - Un tentativo di smorzare i toni arriva da Paolo Bonaiuti, sottosegretario della presidenza del Consiglio e portavoce di Berlusconi, in un intervento a Radio 2: «Questi sono momenti di estrema concitazione, questo può succedere. Una cosa sono i momenti asprezza politica, altra i momenti di vita normale». In precedenza, però, Bonaiuti aveva detto: «È sempre la solita storia del cane cattivo, prima lo attaccano, lui si difende. Evidentemente una difesa da una serie di attacchi mediatici che vanno avanti da mesi e mesi».

* Fonte: Corriere della Sera, 08 ottobre 2009 (ultima modifica: 09 ottobre 2009) (ripresa parziale).

-

> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- UNA QUESTIONE DI LINGUISTICA E ANTROPOLOGIA: l’EVERYMAN DI DANTE NON E’ QUELLO DELLA COSMOTEANDRIA.3 gennaio 2022, di Federico La Sala

ARCHEOLOGIA, FILOSOFIA, LOGICA PSICOANALISI E COSTITUZIONE: "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS" (non il Logo di una fattoria).

- La storia delle parole

- Bereshìt. È la prima parola della Torah, in principio. Ma perché c’è la Bet come prima lettera e non l’Aleph? C’è una storiella simpatica nello Zohar: Dio giocò duemila anni con le lettere che presero confidenza con lui. Ognuna di loro chiese di essere la prima. La Tav (l’ultima ed era a forma di croce fenicia inizialmente) iniziò col dire che lei era il sigillo della parola Emet (verità), e si meritava quell’onore. Via via le altre, fino alla Bet che disse che lei indicava il verso giusto del cammino ed era la lettera di Benedizione. A Dio piacque l’idea e scelse Bet. Chiese poi all’Alef perché non avesse cercato di convincerlo e lei rispose "perché non metto in discussione quello che hai già deciso" Dio la osservò e poi le disse "inizierò con Bet, ma tu sarai la prima dell’alfabeto".

DIO E LE LETTERE DELL’ALFABETO. Questa storiella dello Zohar "nasconde" una grande lezione di logica e matematica, antropologia e teologia (e, a mio parere, offre la chiave per meglio capire il senso stesso del riferimento di Baruch Spinoza al detto Homo Homini Deus Est e il messaggio dell’ impresa di Dante Alighieri).

Quando si comincia a contare, da dove bisogna cominciare, per iniziare bene ed essere gà a metà dell’opera?! Chi è che conta e da dove inizia. Perché (come qui, nella storiella dello Zohar) dalla Bet?

Premesso che le lettere dell’alfabeto ebraico sono anche numeri e, quindi, hanno un valore numerico, è opportuno ricordare che alef vale zero (= 0) e che bet vale uno (= 1); e, quando si comincia a contare, si comincia a contare da uno (= 1), appunto, da bet.

Per non perdere la #bussola e, ancor di più, per non lasciarsi sopraffare dalla narcisismica terremotante tentazione di truccare le carte e il conto, però, occorre tenere ben presente che al "Dio" che conta, in un altro testo decisivo della tradizione biblica (Apocalisse di Giovanni), è attribuita la seguente importantissima frase: "Io sono l’alfa e l’omega" (greco koinè: "ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω"). La precisazione è decisiva...

Amore è più forte di Morte (Ct., 8.6). A ben riflettere sull’apocalittica frase, si apre la porta di una chiara #comprensione sul Chi (= X) lega e sa legare "il principio e la fine" (Apocalisse 21:6, 22:13) e, al contempo, sul buon messaggio stesso della "Divina Commedia": "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145).

L’alfa (il principio) e l’omega (la fine), e la bet ("la prima lettera dell’alfabeto), la lettera che indica ""il verso giusto del cammino"!

Bet, la lettera di Benedizione ....

LA PIETRA FONDAMENTALE E LA PIETRA ANGOLARE: "ECCE HOMO". Ogni Uno (=1), Ognuno (ogni Eva e ogni Adamo, ogni Maria e ogni Giuseppe), Ogni Essere umano (Everyman, così Dante Alighieri per Ezra Pound), è antropologicamente e linguistica-mente la lettera dell’alfabeto, la Bet, la lettera di Benedizione e Bereshìt, la Parola che sta "Nel Principio": "Nel Principio era il Logos". L’amor che move il sole e le altre stelle....

-

> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- LA "DIVINA COMMEDIA" E IL "DE POSSEST". Note a margine delle "tre eresie di Cusano" (di Maurizio Morini).30 novembre 2021, di Federico La Sala

#DIVINACOMMEDIA (#DANTE2021)!

IL CARDINALE #CUSANO CERCA DI PENSARE L’#INCARNAZIONE MA FA UN PASSO AVANTI E #TRE INDIETRO, VERSO LA #DIALETTTICA COSMOTEANDRICA DELL’#ASSOLUTO DI #HEGEL *

Le tre eresie di Cusano

di Maurizio Morini (Ritiri Filosofici, 21 Novembre 2021)

«Quando entra nel campo del potere-che-è, ossia nel campo dove il potere è in atto, l’intelletto va a caccia di un cibo estremamente nutriente». Con questa promessa, Cusano inizia la descrizione del secondo campo nel quale cercare la sapienza. La linea argomentativa è quella per cui ciò che non può essere, non è: quod esse potest non est. Ne discende una scoperta che Cusano definisce non di poco conto: e cioè che il non essere non è una creatura. In termini parmenidei si direbbe che il nulla non è pensabile e che la domanda “perché l’essere e non il nulla” non ha nemmeno senso perché il nulla non può mai essere. Di fatto, come dirà in altre opere, esiste solo ciò che può essere in quanto ciò che è impossibile non si realizza. Come conseguenza, noi vediamo l’attualità assoluta in virtù della quale le cose che sono in atto sono ciò che esse sono: hinc actualitatem conspicimus. Tutte queste affermazioni implicano uno scontro con le posizioni della tradizione filosofica aristotelico-tomistica.

Nel Possest la coincidenza di possibilità e necessità

Aristotele aveva stabilito il principio secondo cui l’atto è anteriore alla potenza. La potenza infatti, in quanto principio del divenire, non è sufficiente a realizzare il divenire in quanto è necessario che ci sia una causa che trasformi la potenza in atto. Ma questa causa, che Aristotele definisce come causa efficiente, deve necessariamente essere già in atto.

Cusano non accoglie lo schema aristotelico dell’anteriorità dell’atto sulla potenza in quanto né l’attualità né la possibilità possono avere una precedenza: se l’attualità precedesse la possibilità, allora essa non sarebbe più attualità (che attualità sarebbe infatti quella che si risolvesse in una non attualità?); se la possibilità precedesse l’attualità si avrebbe invece un regresso all’infinito (perché ogni attualità richiederebbe sempre una possibilità che la porta all’atto e via di seguito).

La conseguenza di questo ragionamento è quella di ammettere la coincidenza di possibilità e necessità. Tale coincidenza ha bisogno di un nome e Cusano inventa il neologismo possest, termine che nasce dalla composizione di due termini, posse-est, traducibile con l’espressione il poter essere che è. Con questo termine egli indica la coincidenza, nell’assoluto, del poter essere con l’essere in atto. Tutte le cose, nella realtà indicata da questo termine, sono complicate, perché tutto ciò che esiste, per esistere, deve poter esistere, e dunque deve esistere in quello che è il potere allo stato puro. Ma in questo potere assoluto, che è un potere che è, nel quale l’essere coincide con il potere e la possibilità con l’attualità, devono essere incluse (cioè complicate nel linguaggio cusaniano) tutte le cose. Nel termine possest il Cardinale conia un termine che esprime la congiunzione della potenza di divenire e della potenza divenuta. Poter essere è dunque poter essere in atto, per cui siccome questo poter essere è considerato in atto, si dice che questo poter essere è un posse. Si tratta di una conclusione talmente forte che, prima di proseguire, Cusano la nasconde dietro tre affermazioni che, con l’apparenza di essere devote, contengono altrettante eresie le quali, ad altri pensatori, in altri tempi e in altri modi, sono costate la libertà e la vita.

Un Dio glorioso che non compie miracoli

Quello che noi consideriamo come Dio nella nostra tradizione, afferma Cusano, non è altro che la coincidenza dell’atto puro e della potenza pura. Nonostante egli chiami questa coincidenza Dio glorioso, l’affermazione si risolve in una vera e propria eresia rispetto al pensiero ortodosso, perché la potenza pura era da sempre stata considerata il prodotto dell’atto: ad esempio, come applicazione di questo schema, la prima cosa che Dio produce è la materia la quale, nella tradizione scolastica, non ha niente a che vedere con Dio, il quale era considerato piuttosto come una sostanza costituita da un’essenza diversa da quella che possiede la sostanza materia. Cusano cancella un simile quadro teorico perché quello che era un effetto, la materia, lo inserisce nella causa, che egli chiama Dio, considerata simultaneamente come un soggetto di contrari.

Il risultato di questo ragionamento produce una seconda eresia consistente nel rifiuto del concetto di eminenza. Con questo termine la tradizione aveva designato un modo di esistenza in cui, ciò che si dà attualmente nel mondo, è presente in modo diverso nell’idea di Dio. Questo significa che la creatura è contenuta nella mente del creatore in modo qualitativamente diverso rispetto a quello della creatura: in Dio (ad esempio) anche il mio gatto esiste, ma non esiste così come esiste in sé o come esiste nella mia mente: esiste in un modo diverso (diversità intesa come perfezione) in quanto la sua vera natura non è attingibile dalla nostra conoscenza.

Come conseguenza di questo approccio teorico della Scolastica, la potenza di Dio poteva essere concepita contemporaneamente in due modi: potenza assoluta e potenza ordinata. In quanto Dio è Dio, la potenza di Dio è assoluta; se invece si considera la potenza di Dio espressa nel mondo, la potenza ordinata, questa potenza non è assoluta, perché si ritiene che il mondo non sia tutto ciò che Dio poteva creare e che esso sia una tra le creature di Dio. Nel caso del gatto, esso esiste ed è stato creato; ma il gatto non solo non poteva non essere stato creato ma esistono nella mente di Dio tutta una serie di gatti che, trattenuti nella sua mente, non sono stati creati. Si ritiene cioè che non tutto ciò che è nell’intelletto di Dio è stato da lui creato: la sua volontà infatti avrebbe fatto da filtro rispetto all’infinità delle idee che sono in Dio, idee che solo in parte si sono tradotte nel mondo.

Anche in questo caso Cusano liquida la tradizione perché il concetto di Dio coincide con la possibilità attuata in cui non vi è più alcun residuo di possibilità da esplicare. Se la creazione deriva dalla natura di Dio (e non dalla volontà), se questa natura è infinita, anche l’effetto è infinito, e quindi dobbiamo dire che nel mondo c’è la piena e totale espressione della potenza di Dio. Dire ciò significa anche abolire il principio dei miracoli, ovvero che Dio non può, a partire dalla sua volontà, porre in essere qualcosa che prima era nella sua mente.

La materia è parte di Dio

La coincidenza di possibilità e necessità provoca un mutamento anche nel concetto di materia e ciò dà luogo alla terza eresia, sicuramente quella più scandalosa. Nella Dotta ignoranza, Cusano aveva già spiegato che il concetto della possibilità coincideva con quello della materia. Il problema è che la tradizione aristotelica era giunta a quel concetto nella modalità del non sapere, pensandola come possibilità eretta come principio assoluto e che coesisteva con lo stesso Dio (il quale era pensato in termini puramente spirituali). I platonici chiamarono la possibilità assoluta mancanza, in quanto essa manca di ogni forma. Gli aristotelici la definivano “quasi niente”, perché la materia aveva soltanto in minimo grado le qualità della sostanza. Di conseguenza, essi sostenevano che le forme sono presenti nella materia solo allo stato di possibilità. concludendo poi con la tesi che nella possibilità è presente la totalità delle cose. Cusano stabilisce invece che è impossibile che vi sia una possibilità assoluta, non congiunta cioè con l’atto, perché altrimenti bisognerebbe ammettere conseguenze assurde, come riconoscere un’infinità che parte dalla mancanza: cosa del tutto contraria a Dio perché semmai, in lui, l’infinità non può che partire da un’abbondanza.

Nasce il modello della causalità immanente

Come osserva un interlocutore del cardinale, si deve dire che Dio è in tutte le cose in modo tale da non poter essere altro quello che è. Questa, dice Cusano, è una dottrina da sostenere nel modo più fermo perché la coincidenza nell’assoluto di potenza ed atto consente di spiegare altrimenti la sua dottrina della complicatio. Dio infatti è tutte le cose in modo tale da non essere una di esse più di quanto non sia un’altra. Dio è sole ma non secondo il modo di essere del sole, il quale non è tutto ciò che può essere. Se questa prospettiva si può definire panteistica, non si deve dimenticare il modo esatto in cui essa si qualifica. Nel potere-che-è sono complicate tutte le cose e nessun grado di conoscenza riesce a coglierlo. Ma, soprattutto, «il potere, considerato in senso assoluto, è ogni potere. Pertanto se io vedessi che ogni potere è in atto non resterebbe più nulla. Se infatti restasse qualcosa, si tratterebbe pur sempre di qualcosa che potrebbe essere, per cui non resterebbe se prima non fosse già stata compresa nel potere». La conseguenza di questo discorso è che qualcosa, per essere qualcosa, deve avere la potenza di essere ciò che è e quindi, se non c’è il poter essere, non esiste nulla. Così come non si porta un’onda fuori del mare, è necessario che tutte le cose che sono, siano esistite da sempre nell’eternità: ciò che è stato creato è sempre esistito nel poter essere. Tutte le cose che sono e che si muovono, sono e si muovono nel possest.

*

SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:

- DANTE2021: #INTREARSI (Par XIII, 55-57). #FILOSOFIA E #ANTROPOLOGIA, #oggi: LA #DOTTAIGNORANZA (1440) E L’#IDIOTA (1450). Ripartire da #NiccoloCusano, riprendere la strada della #divinacommedia e #voltaire pagina

UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.

DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. CON MARX E FREUD. Una "ipotesi di rilettura della DIVINA COMMEDIA"

Federico La Sala

-

> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- COSMOTEANDRIA E MESSAGGIO EVANGELICO. La solennità di "Cristo Re" e l’enciclica "Quas primas" di Pio Xi (1925).21 novembre 2021, di Federico La Sala

Santo del giorno: 21 novembre

Solennità di Cristo Re *

Il Papa Pio XI, istituendo nell’anno Giubilare 1925 la nuova solennità di Cristo Re, pubblicava la sapientissima enciclica «Quas primas». Ne riportiamo i punti principali.

«Avendo concorso quest’Anno Santo non in uno ma in più modi, ad illustrare il regno di Cristo, ci sembra che faremo cosa quanto mai consentanea al Nostro apostolico ufficio, se, assecondando le preghiere di moltissimi Cardinali, Vescovi e fedeli fatte a Noi, sia da soli, sia collettivamente, chiuderemo questo stesso Anno coll’introdurre nella sacra Liturgia una festa speciale di Gesù Cristo Re. Da gran tempo si è usato comunemente di chiamare Cristo con l’appellativo di Re, per il sommo grado di eccellenza che ha in modo sovraeminenie fra tutte le cose create. In tal modo infatti, si dice che Egli regna nelle menti degli uomini, non solo per l’altezza del suo pensiero e per la vastità della sua scienza, ma anche perché Egli è la Verità, ed è necessario che gli uomini attingano e ricevano con obbedienza da lui la verità. Similmente Egli regna nelle volontà degli uomini sia perché in Lui alla santità della volontà divina risponde la perfetta integrità e sottomissione della volontà umana, sia perchè con le sue ispirazioni influisce sulla libera volontà nostra, in modo da infiammarci verso le più nobili cose. Infine Cristo è riconosciuto Re dei cuori, per quella sua carità che sorpassa ogni comprensione umana e per le attrattive della sua mansuetudine e benignità ».

La regalità di Gesù Cristo « consta di una triplice potestà: la prima è la potestà legislativa. È dogma di fede che Gesù Cristo è stato dato agli uomini quale Redentore in cui essi debbono riporre la loro fiducia e nel tempo stesso come Legislatore, a cui debbono ubbidire. In secondo luogo egli ebbe dal padre la potestà di giudicare il cielo e la terra, non solo come Dio, ma ancora come uomo. Infine diciamo che Gesù Cristo ha pure il diritto di premiare o punire gli uomini anche durante la loro vita ».

Dove si trova il regno di N. S. Gesù Cristo? Di quali caratteri particolari è dotato? Come si acquista? Il regno di N. S. Gesù Cristo « ha principalmente carattere soprannaturale e attinente alle cose spirituali. Infatti quando i Giudei e gli stessi Apostoli credevano per errore che il Messia avrebbe reso la libertà al popolo ed avrebbe ripristinato il regno di Israele, Egli cercò di togliere loro dal capo queste vane attese, e questa speranza ». Così pure quando la folla, presa da ammirazione per gli strepitosi prodigi da lui operati, voleva acclamarlo re, egli miracolosamente si sottrasse ai loro sguardi e si nascose: ed a Pilato che l’aveva interrogato sul suo regno rispose: « Il mio regno non è di questo mondo ». L’ingresso in questo regno soprannaturale, si attua mediante la penitenza e la fede, e richiede nei sudditi il distacco dalle ricchezze e dalle cose terrene, la mitezza dei costumi, la fame e la sete di giustizia ed inoltre il rinnegamento di se stessi per portare la croce dietro al Signore. Ecco il programma di ogni cristiano che vuole essere vero suddito di Gesù Cristo Re!

* Fonte: Santo del giorno, 21 novembre 2021 (ripresa parziale).

Note:

Martirologio Romano: Solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo: a Lui solo il potere, la gloria e la maestà negli infiniti secoli dei secoli:

"[...] Questa festa fu introdotta da papa Pio XI, con l’enciclica “Quas primas” dell’11 dicembre 1925, a coronamento del Giubileo che si celebrava in quell’anno.

"[...] Questa festa fu introdotta da papa Pio XI, con l’enciclica “Quas primas” dell’11 dicembre 1925, a coronamento del Giubileo che si celebrava in quell’anno.

È poco noto e, forse, un po’ dimenticato. Non appena elevato al soglio pontificio, nel 1922, Pio XI condannò in primo luogo esplicitamente il liberalismo “cattolico” nella sua enciclica “Ubi arcano Dei”. Egli comprese, però, che una disapprovazione in un’enciclica non sarebbe valsa a molto, visto che il popolo cristiano non leggeva i messaggi papali. Quel saggio pontefice pensò allora che il miglior modo di istruirlo fosse quello di utilizzare la liturgia. Di qui l’origine della “Quas primas”, nella quale egli dimostrava che la regalità di Cristo implicava (ed implica) necessariamente il dovere per i cattolici di fare quanto in loro potere per tendere verso l’ideale dello Stato cattolico: “Accelerare e affrettare questo ritorno [alla regalità sociale di Cristo] coll’azione e coll’opera loro, sarebbe dovere dei cattolici”. Dichiarava, quindi, di istituire la festa di Cristo Re, spiegando la sua intenzione di opporre così “un rimedio efficacissimo a quella peste, che pervade l’umana società. La peste della età nostra è il così detto laicismo, coi suoi errori e i suoi empi incentivi”.

È poco noto e, forse, un po’ dimenticato. Non appena elevato al soglio pontificio, nel 1922, Pio XI condannò in primo luogo esplicitamente il liberalismo “cattolico” nella sua enciclica “Ubi arcano Dei”. Egli comprese, però, che una disapprovazione in un’enciclica non sarebbe valsa a molto, visto che il popolo cristiano non leggeva i messaggi papali. Quel saggio pontefice pensò allora che il miglior modo di istruirlo fosse quello di utilizzare la liturgia. Di qui l’origine della “Quas primas”, nella quale egli dimostrava che la regalità di Cristo implicava (ed implica) necessariamente il dovere per i cattolici di fare quanto in loro potere per tendere verso l’ideale dello Stato cattolico: “Accelerare e affrettare questo ritorno [alla regalità sociale di Cristo] coll’azione e coll’opera loro, sarebbe dovere dei cattolici”. Dichiarava, quindi, di istituire la festa di Cristo Re, spiegando la sua intenzione di opporre così “un rimedio efficacissimo a quella peste, che pervade l’umana società. La peste della età nostra è il così detto laicismo, coi suoi errori e i suoi empi incentivi”.

Tale festività coincide con l’ultima domenica dell’anno liturgico, con ciò indicandosi che Cristo Redentore è Signore della storia e del tempo, a cui tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti. Egli è l’Alfa e l’Omega, come canta l’Apocalisse (Ap 21, 6). Gesù stesso, dinanzi a Pilato, ha affermato categoricamente la sua regalità. Alla domanda di Pilato: “Allora tu sei re?”, il Divino Redentore rispose: “Tu lo dici, io sono re” (Gv 18, 37).

Pio XI insegnava che Cristo è veramente Re. Egli solo, infatti, Dio e uomo - scriveva il successore Pio XII, nell’enciclica “Ad caeli Reginam” dell’11 ottobre 1954 - “in senso pieno, proprio e assoluto, ... è re”. [...]" (cfr. "Santi e beati": Francesco Patruno).

Tale festività coincide con l’ultima domenica dell’anno liturgico, con ciò indicandosi che Cristo Redentore è Signore della storia e del tempo, a cui tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti. Egli è l’Alfa e l’Omega, come canta l’Apocalisse (Ap 21, 6). Gesù stesso, dinanzi a Pilato, ha affermato categoricamente la sua regalità. Alla domanda di Pilato: “Allora tu sei re?”, il Divino Redentore rispose: “Tu lo dici, io sono re” (Gv 18, 37).

Pio XI insegnava che Cristo è veramente Re. Egli solo, infatti, Dio e uomo - scriveva il successore Pio XII, nell’enciclica “Ad caeli Reginam” dell’11 ottobre 1954 - “in senso pieno, proprio e assoluto, ... è re”. [...]" (cfr. "Santi e beati": Francesco Patruno).PIO XI, LETTERA ENCICLICA QUAS PRIMAS, 11 dicembre 1925

FLS

-

> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- CHI E’ IL "FIGLIO DELL’UOMO"; UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, NON ANDROLOGICA.30 settembre 2021, di Federico La Sala

QUESTIONE ANTROPOLOGICA (NON ANDROLOGICA): "ECCE HOMO".

LA GIUSTIFICAZIONE PER FEDE E IL PROBLEMA CRISTOLOGICO: CHI E’ GESU’?!? E CHI IL SUO E NOSTRO "PADRE"?!

- ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA. IL "FIGLIO DELL’UOMO": "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου"] deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34).

- MESSAGGIO EVANGELICO: CHI E’ COME DIO? (QUIS UT DEUS?): "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" ("Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito ... Dio è amore" (1 Gv.: 4. 1-16).

- IL PROGRAMMA DI ANTROPOLOGIA ANDRO-LOGICA DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

- DEUS CHARITAS O DEUS CARITAS?!: LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!

- PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

UDIENZA GENERALE

Mercoledì, 29 settembre 2021

Mercoledì, 29 settembre 2021

Catechesi sulla Lettera ai Galati: 9. La vita nella fede *

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Nel nostro percorso per comprendere meglio l’insegnamento di San Paolo, ci incontriamo oggi con un tema difficile ma importante, quello della giustificazione. Cos’è, la giustificazione? Noi, da peccatori, siamo diventati giusti. Chi ci ha fatto giusti? Questo processo di cambiamento è la giustificazione. Noi, davanti a Dio, siamo giusti. È vero, abbiamo i nostri peccati personali, ma alla base siamo giusti. Questa è la giustificazione. Si è tanto discusso su questo argomento, per trovare l’interpretazione più coerente con il pensiero dell’Apostolo e, come spesso accade, si è giunti anche a contrapporre le posizioni. Nella Lettera ai Galati, come pure in quella ai Romani, Paolo insiste sul fatto che la giustificazione viene dalla fede in Cristo. “Ma, io sono giusto perché compio tutti i comandamenti!”. Sì, ma da lì non ti viene la giustificazione, ti viene prima: qualcuno ti ha giustificato, qualcuno ti ha fatto giusto davanti a Dio. “Sì, ma sono peccatore!”. Sì sei giusto, ma peccatore, ma alla base sei giusto. Chi ti ha fatto giusto? Gesù Cristo. Questa è la giustificazione.

Cosa si nasconde dietro la parola “giustificazione”, che è così decisiva per la fede? Non è facile arrivare a una definizione esaustiva, però nell’insieme del pensiero di San Paolo si può dire semplicemente che la giustificazione è la conseguenza della «misericordia di Dio che offre il perdono» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1990). E questo è il nostro Dio, così tanto buono, misericordioso, paziente, pieno di misericordia, che continuamente dà il perdono, continuamente. Lui perdona, e la giustificazione è Dio che perdona dall’inizio ognuno, in Cristo. La misericordia di Dio che dà il perdono. Dio, infatti, attraverso la morte di Gesù - e questo dobbiamo sottolinearlo: attraverso la morte di Gesù - ha distrutto il peccato e ci ha donato in maniera definitiva il perdono e la salvezza. Così giustificati, i peccatori sono accolti da Dio e riconciliati con Lui. È come un ritorno al rapporto originario tra il Creatore e la creatura, prima che intervenisse la disobbedienza del peccato. La giustificazione che Dio opera, pertanto, ci permette di recuperare l’innocenza perduta con il peccato. Come avviene la giustificazione? Rispondere a questo interrogativo equivale a scoprire un’altra novità dell’insegnamento di San Paolo: che la giustificazione avviene per grazia. Solo per grazia: noi siamo stati giustificati per pura grazia. “Ma io non posso, come fa qualcuno, andare dal giudice e pagare perché mi dia giustizia?”. No, in questo non si può pagare, ha pagato uno per tutti noi: Cristo. E da Cristo che è morto per noi viene quella grazia che il Padre dà a tutti: la giustificazione avviene per grazia.

L’Apostolo ha sempre presente l’esperienza che ha cambiato la sua vita: l’incontro con Gesù risorto sulla via di Damasco. Paolo era stato un uomo fiero, religioso, zelante, convinto che nella scrupolosa osservanza dei precetti consistesse la giustizia. Adesso, però, è stato conquistato da Cristo, e la fede in Lui lo ha trasformato nel profondo, permettendogli di scoprire una verità fino ad allora nascosta: non siamo noi con i nostri sforzi che diventiamo giusti, no: non siamo noi; ma è Cristo con la sua grazia a renderci giusti. Allora Paolo, per avere una piena conoscenza del mistero di Gesù, è disposto a rinunciare a tutto ciò di cui prima era ricco (cfr Fil 3,7), perché ha scoperto che solo la grazia di Dio lo ha salvato. Noi siamo stati giustificati, siamo stati salvati per pura grazia, non per i nostri meriti. E questo ci dà una fiducia grande. Siamo peccatori, sì; ma andiamo sulla strada della vita con questa grazia di Dio che ci giustifica ogni volta che noi chiediamo perdono. Ma non in quel momento, giustifica: siamo già giustificati, ma viene a perdonarci un’altra volta.

La fede ha per l’Apostolo un valore onnicomprensivo. Tocca ogni momento e ogni aspetto della vita del credente: dal battesimo fino alla partenza da questo mondo, tutto è impregnato dalla fede nella morte e risurrezione di Gesù, che dona la salvezza. La giustificazione per fede sottolinea la priorità della grazia, che Dio offre a quanti credono nel Figlio suo senza distinzione alcuna.

Perciò non dobbiamo concludere, comunque, che per Paolo la Legge mosaica non abbia più valore; essa, anzi, resta un dono irrevocabile di Dio, è - scrive l’Apostolo - «santa» (Rm 7,12). Pure per la nostra vita spirituale è essenziale osservare i comandamenti, ma anche in questo non possiamo contare sulle nostre forze: è fondamentale la grazia di Dio che riceviamo in Cristo, quella grazia che ci viene dalla giustificazione che ci ha dato Cristo, che ha già pagato per noi. Da Lui riceviamo quell’amore gratuito che ci permette, a nostra volta, di amare in modo concreto.

In questo contesto, è bene ricordare anche l’insegnamento che proviene dall’apostolo Giacomo, il quale scrive: «L’uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede - sembrerebbe il contrario, ma non è il contrario -. [...] Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta» (Gc 2,24.26). La giustificazione, se non fiorisce con le nostre opere, sarà lì, sotto terra, come morta. C’è, ma noi dobbiamo attuarla con il nostro operato. Così le parole di Giacomo integrano l’insegnamento di Paolo. Per entrambi, quindi, la risposta della fede esige di essere attivi nell’amore per Dio e nell’amore per il prossimo. Perché “attivi in quell’amore”? Perché quell’amore ci ha salvato tutti, ci ha giustificati gratuitamente, gratis!

La giustificazione ci inserisce nella lunga storia della salvezza, che mostra la giustizia di Dio: di fronte alle nostre continue cadute e alle nostre insufficienze, Egli non si è rassegnato, ma ha voluto renderci giusti e lo ha fatto per grazia, attraverso il dono di Gesù Cristo, della sua morte e risurrezione. Alcune volte ho detto com’è il modo di agire di Dio, qual è lo stile di Dio, e l’ho detto con tre parole: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Sempre è vicino a noi, è compassionevole e tenero. E la giustificazione è proprio la vicinanza più grande di Dio con noi, uomini e donne, la compassione più grande di Dio verso di noi, uomini e donne, la tenerezza più grande del Padre. La giustificazione è questo dono di Cristo, della morte e risurrezione di Cristo che ci fa liberi. “Ma, Padre, io sono peccatore, ho rubato...”. Sì, ma alla base sei un giusto. Lascia che Cristo attui quella giustificazione. Noi non siamo condannati, alla base, no: siamo giusti. Permettetemi la parola: siamo santi, alla base. Ma poi, con il nostro operato diventiamo peccatori. Ma, alla base, si è santi: lasciamo che la grazia di Cristo venga su e quella giustizia, quella giustificazione ci dia la forza di andare avanti. Così, la luce della fede ci permette di riconoscere quanto sia infinita la misericordia di Dio, la grazia che opera per il nostro bene. Ma la stessa luce ci fa anche vedere la responsabilità che ci è affidata per collaborare con Dio nella sua opera di salvezza. La forza della grazia ha bisogno di coniugarsi con le nostre opere di misericordia, che siamo chiamati a vivere per testimoniare quanto è grande l’amore di Dio. Andiamo avanti con questa fiducia: tutti siamo stati giustificati, siamo giusti in Cristo. Dobbiamo attuare questa giustizia con il nostro operato.

*UDIENZA GENERALE, Mercoledì, 29 settembre 2021 (ripresaparziale).

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....

RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.

Federico La Sala

-

> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- DANTE 2021. USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA CADUTA: "UN VULCANO NEL VULCANO". Riprendere il filo di Mary Daly.4 luglio 2021, di Federico La Sala

#DANTE 2021.

USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA

#CADUTA:

#ANTROPOLOGIA #TEOLOGIA

E

#CRITICA DELL’#IMMAGINARIO DEL

#CRISTIANESIMO STORICO.

Riprendere il filo di #Mary Daly...

*

"Mary Daly ebbe a dire in seguito che il titolo sarebbe potuto essere semplicemente «Al di là di Dio»"

*

#Mary Daly:

"Quando pubblicai la prima edizione di «Al di là di Dio Padre»...

il vero titolo doveva essere «Al di là di Dio»...

La parola «Padre» è ridondante"

così quello di Madre,

così quello di Madre,se non c’è

-

> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- La memoria di una sollecitazione di lunga durata a finirla con "il farisaico rispetto della legge".31 marzo 2021, di Federico La Sala

#ACHEGIOCOGIOCHIAMO?! #TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA.

#EUROPA #SPAGNA #DUE ANNI DOPO LA MORTE DI #CARLOV nel 1560, in #Italia, a #Roma si pubblica il testo di #Anatomia di #GiovanniValverde: si riconosce il ruolo attivo della donna nella #concezione del problema #comenasconoibambini

La sollecitazione di #Michelangelo (1512), #GiovanniValverde (1560), #LuigiCancrini (2005) e #MarioDraghi (2021) a finirla con "il farisaico rispetto della #legge"

#VITAEFILOSOFIA. #COMENASCONOIBAMBINI (#ENZOPACI). Fermare il #giogo, #uscire dall’orizzonte della #tragedia e imparare a #contare

FLS

-

> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA: MESSAGGIO EVANGELICO E "NUOVA ALLEANZA" DI "MARIA E GIUSEPPE". Note27 gennaio 2021, di Federico La Sala

MESSAGGIO EVANGELICO E LA "NUOVA ALLEANZA" DI "MARIA E GIUSEPPE". EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA.... *

- ARTE E "MITOLOGIA GRECO-ROMANA". Trittico di Mérode: L’Annunciazione (1427).

La biblista francese.

Pelletier: «Donne, Chiesa polifonica»

Per la studiosa occorre «ritrovare una struttura consonante a quanto presenta Paolo, cioè la Chiesa come corpo, dove l’istituzione si fonda su doni particolari assegnati agli uni e agli altri»

di Lorenzo Fazzini (Avvenire, mercoledì 27 gennaio 2021)

- [Foto] La biblista francese Anne-Marie Pelletier

Anne-Marie Pelletier non è solo una sagace esegeta e una brillante docente universitaria. Già Premio Ratzinger per la teologia, l’intellettuale francese diventa anche una paladina delle donne, dentro e fuori la Chiesa, quando affronta il tema dell’odierna condizione femminile.

«Un club di uomini anziani, vestiti in modo strano, che dicono alla gente come si deve comportarsi a letto». Con questa sarcastica definizione Timothy Radcliffe illustra come, a suo dire, la gente vede la Chiesa. Perché non viene invece riconosciuto il grande apporto delle donne alla vita della Chiesa?

«Un club di uomini anziani, vestiti in modo strano, che dicono alla gente come si deve comportarsi a letto». Con questa sarcastica definizione Timothy Radcliffe illustra come, a suo dire, la gente vede la Chiesa. Perché non viene invece riconosciuto il grande apporto delle donne alla vita della Chiesa?

Le parole di Radcliffe sono impietose ma esprimono bene la realtà. La visibilità della Chiesa cattolica resta incontestabilmente quella della sua gerarchia, esclusivamente composta da uomini. E questa visione non è un effetto ottico.

Le parole di Radcliffe sono impietose ma esprimono bene la realtà. La visibilità della Chiesa cattolica resta incontestabilmente quella della sua gerarchia, esclusivamente composta da uomini. E questa visione non è un effetto ottico.

È sufficiente aprire la porta di una chiesa durante una celebrazione per constatare che il presbiterio è uno spazio che appartiene agli uomini, in via maggioritaria se non esclusiva. Inoltre, l’autorità viene collegata al sacerdozio ministeriale. E per molti questo tipo di sacerdozio resta la chiave di volta del corpo ecclesiale. Anzi, passa l’idea che ne costituisca l’espressione suprema.

È sufficiente aprire la porta di una chiesa durante una celebrazione per constatare che il presbiterio è uno spazio che appartiene agli uomini, in via maggioritaria se non esclusiva. Inoltre, l’autorità viene collegata al sacerdozio ministeriale. E per molti questo tipo di sacerdozio resta la chiave di volta del corpo ecclesiale. Anzi, passa l’idea che ne costituisca l’espressione suprema.

Da qui le reiterate denunce di clericalismo da parte di papa Francesco.

Da qui le reiterate denunce di clericalismo da parte di papa Francesco.Cosa va perso in questa visione maschio-centrica?