È GIÀ "PRIMAVERA". GIUDITTA HA TAGLIATO LA TESTA A OLOFERNE E PORTA PACE E SERENITÀ AL SUO POPOLO. "Lezione" di Botticelli al Museo diocesano di Milano. Una nota di Antonio Paolucci - a cura di Federico La Sala

martedì 30 settembre 2008.

- Giuditta 13, 1-10

- < Quando si fece buio, i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Bagoa chiuse dal di fuori la tenda e allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno andò al proprio giaciglio; in realtà erano tutti fiaccati, perché il bere era stato eccessivo. Rimase solo Giuditta nella tenda e Oloferne buttato sul divano, ubriaco fradicio. Allora Giuditta ordinò all’ancella di stare fuori della sua tenda e di aspettare che uscisse come aveva fatto ogni giorno; aveva detto infatti che sarebbe uscita per la sua preghiera e anche con Bagoa aveva parlato in questo senso. Si erano allontanati tutti dalla loro presenza e nessuno, piccolo o grande, era rimasto nella parte più interna della tenda; Giuditta, fermatasi presso il divano di lui, disse in cuor suo: Signore, Dio d’ogni potenza, guarda propizio in quest’ora all’opera delle mie mani per l’esaltazione di Gerusalemme. E’ venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far uscire il mio piano per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi". Avvicinatasi alla colonna del letto che era dalla parte del capo di Oloferne, ne staccò la scimitarra di lui; poi accostatasi al letto, afferrò la testa di lui per la chioma e disse: "Dammi forza, Signore Dio d’Israele, in questo momento. E con tutta la forza di cui era capace lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa. Indi ne fece rotolare il corpo giù dal giaciglio e strappò via le cortine dai sostegni. Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la mise nella bisaccia dei viveri e uscirono tutt’e due, secondo il loro uso, per la preghiera; attraversarono il campo, fecero un giro nella valle, poi salirono sul monte verso Betulia e giunsero alle porte della città.>

- [...] Gli ufficiali e gli inservienti aprono la tenda e scoprono il corpo decollato del loro capo. L’orrore ha un effetto ipnotico. Botticelli, temperamento squisitamente nevrotico, lo sapeva e ce lo fa vedere significandolo nei volti e nelle espressioni degli astanti.

L’altra tavoletta (anch’essa fra pochi giorni verrà esposta al Museo diocesano di Milano), rappresenta Giuditta che è uscita, vittoriosa e radiosa, dal campo dei nemici [...]

L’altra tavoletta (anch’essa fra pochi giorni verrà esposta al Museo diocesano di Milano), rappresenta Giuditta che è uscita, vittoriosa e radiosa, dal campo dei nemici [...]

ARRIVANO A MILANO

ARRIVANO A MILANO

I CAPOLAVORI DEL BOTTICELLI

I CAPOLAVORI DEL BOTTICELLI

Due opere custodite agli Uffizi

Due opere custodite agli Uffizi

esposte al Museo diocesano.

esposte al Museo diocesano.

L’artista preferisce non rappresentare

L’artista preferisce non rappresentare

la decapitazione di Oloferne, ma

la decapitazione di Oloferne, ma

la danza della sua vincitrice

la danza della sua vincitrice

Giuditta

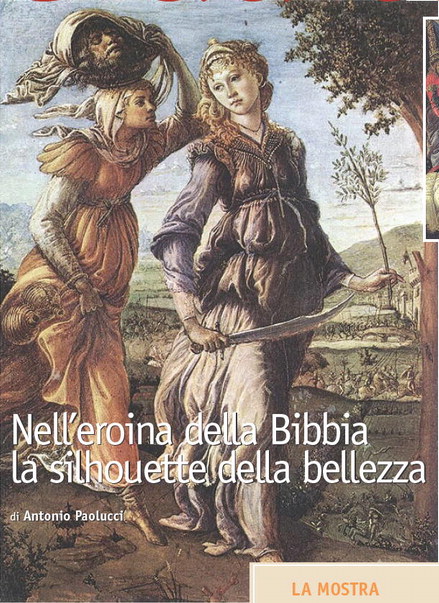

Nell’eroina della Bibbia la silhouette della bellezza

di Antonio Paolucci (Avvenire, 28.09.2008)

Che occasione straordinaria è stata per gli artisti del passato la storia di Giuditta, eroina ebrea!... C’è tutto ma proprio tutto in quella pagina. C’è avventura, suspense, sesso, sangue e c’è anche il lieto fine. In una parola quella pagina è già grande cinema.

Proviamo a ripercorrere i passaggi salienti della sceneggiatura.

Prima, nell’avvicinamento di Giuditta al campo dei nemici, c’è la tensione dell’inganno e dell’azzardo. Arrivano poi, in drammatica sequenza temporale, la seduzione del generale Oloferne da parte della donna e la brutalità dell’amplesso di rapina consumato nella tenda di un feroce soldato.

Infine (acme del racconto e icona suprema per le femministe del Novecento) c’è la decapitazione del fornicatore che dorme, spossato e inconsapevole. Il talamo trasformato di colpo in macelleria sanguinolenta. Così Artemisia Gentileschi, nel quadro celebre degli Uffizi.

Conclude la storia la fuga guardinga furtiva della donna attraverso il campo nemico, la testa del generale decollato tenuta bene in vista come un macabro trofeo da consegnare ai compatrioti.

A questo punto il racconto biblico declina verso l’iconografia edificante. Perché Giuditta è la salvatrice del popolo eletto, è la spada dell’Altissimo che di lei si è servito per annientare i nemici di Israele.

Basta questo breve riassunto per far capire che la storia di Giuditta è un repertorio straordinario di situazioni e di suggestioni. Agli artisti si offrivano spunti virtualmente infiniti aperti alle sensibilità più diverse.

Nelle due tavolette degli Uffizi, circa l’anno 1470, il giovane Sandro Botticelli fece una scelta originale. Giocò da una parte la carta dello stupore e dell’orrore, dall’altra quella della bellezza vittoriosa, produttrice di pace e di prosperità.

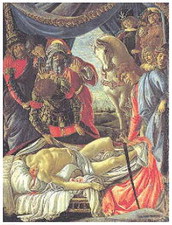

L’artista non volle rappresentare Giuditta in atto di decapitare Oloferne. La brutalità non era nelle sue corde. Preferì mettere in figura uno stato psicologico: quello che si prova quando si entra senza preavviso nella scoena criminis.

Tutto è già avvenuto. Gli ufficiali e gli inservienti aprono la tenda e scoprono il corpo decollato del loro capo. L’orrore ha un effetto ipnotico. Botticelli, temperamento squisitamente nevrotico, lo sapeva e ce lo fa vedere significandolo nei volti e nelle espressioni degli astanti.

L’altra tavoletta (anch’essa fra pochi giorni verrà esposta al Museo diocesano di Milano), rappresenta Giuditta che è uscita, vittoriosa e radiosa, dal campo dei nemici.

La segue la serva, sua silenziosa compagna, con il fagotto osceno (la testa di Oloferne) portata sulla testa e destinato al tripudio degli Ebrei che attendono in fondo alla valle.

Giuditta cammina con passo di danza percorrendo un paesaggio fiorito nella luce di un giorno indimenticabile. La giovane e bella eroina porta la spada nella destra e un ramoscello di ulivo nella sinistra. Con la spada ha tagliato la testa al tiranno con l’ulivo sta portando pace e serenità al suo popolo.

La Giuditta di Botticelli è già la ’Primavera’, è già la ’Venere’ nascente dalla spuma del mare. E’ già la prefigurazione dei quadri celebri che si conservano agli Uffizi. Guardiamola bene. Questa Giuditta botticelliana di squisita eleganza rappresenta la Bellezza che, più della spada, è destinata a conquistare il mondo.

Sul tema, in rete, si cfr.:

SANDRO BOTTICELLI (Wikipedia).

Libro di Giuditta (Wikipedia).

ARTE: UN CAPOLAVORO PER MILANO, LA GIUDITTA DI BOTTICELLI

[AGI] - Milano, 29 set. [2008] - Dopo Antonello da Messina, Beccafumi, Caravaggio e Mantegna arriva Botticelli. Sara’ la sua "Giuditta", di norma esposta agli Uffizi, il dipinto protagonista della manifestazione "Un capolavoro per Milano" promossa dal Museo Diocesano e giunta alla sua sesta edizione.

Insieme alla "Giuditta" sara’ esposto anche "La scoperta del corpo di Oloferne", un’altra tavola botticelliana, che completa il progetto narrativo dell’artista. Entrambe le opere sono databili intorno al 1470 e il loro piccolo formato (31 x 25 cm) e’ quello tipico delle tavole devozionali a uso privato.

L’esposizione milanese le ripropone una accanto all’altra, quasi a voler ricostruire un distico, proprio come avveniva nel ’600 quando le due opere erano collocate all’interno di un’unica cornice. Il prestito dei dipinti, che hanno richiesto una copertura assicurativa da 20 milioni di euro l’uno, e’ stato possibile grazie alla collaborazione (definita "generosa" dal direttore del Museo Diocesano Paolo Biscottini) della Bipemme Gestioni, societa’ di gestione del risparmio della Banca Popolare di Milano. Il Presidente Salvatore Catalano, nel corso della presentazione alla stampa dell’opera, ha confermato la disponibilita’ del Gruppo Bipiemme a portare il suo contributo anche per la prossima edizione di "Un capolavoro per Milano" . ([AGI ])

Forum

-

> È GIÀ "PRIMAVERA". GIUDITTA HA TAGLIATO LA TESTA A OLOFERNE E PORTA PACE E SERENITÀ AL SUO POPOLO. "Lezione" di Botticelli --- A Roma, una mostra. C’è Giuditta fra Caravaggio, Artemisia e gli altri (di Maurizio Cecchetti).31 dicembre 2021, di Federico La Sala

Roma. C’è Giuditta fra Caravaggio, Artemisia e gli altri

Una mostra affianca al capolavoro di Palazzo Barberini circa trenta opere sul tema dell’eroina biblica. Il confronto, come al solito, è con la figlia di Orazio Gentileschi

di Maurizio Cecchetti (Avvenire, giovedì 30 dicembre 2021)

- [Foto] Caravaggio, "Giuditta decapita Oloferne" (Roma, Palazzo Barberini)

Quando c’è di mezzo Caravaggio, è bene cercare sempre nel quadro un riflesso della sua vita interiore, della sua psicologia. Per un artista dal carattere rissoso e mosso da un forte sentimento competitivo, che a quanto riporta Gaspare Celio - pittore e trattatista seicentesco di cui qualche anno fa venne scoperta una copia del suo compendio alle Vite del Vasari - forse era fuggito da Milano ancora giovane per evitare processi per un omicidio non ben precisato, e che altri ne commetterà a Roma e altrove, si può pensare che mentre dipingeva il quadro Giuditta decapita Oloferne si ricordasse di ciò che aveva provato assistendo ad alcune esecuzioni capitali, riflettendo su se stesso («e se prima o poi dovesse capitare anche a me?). Nelle azioni drammatiche che dipingeva, spesso lui è dentro il quadro: nel Davide con la testa di Golia, è suo il volto del gigante. Nel Martirio di san Matteo, lui è ai margini della scena e si gira a guardare l’assassinio dell’evangelista; nella Cattura di Cristo è sulla destra che alza la testa per vedere sopra la fila dei soldati venuti per arrestare Gesù... Che cosa vede? Se l’immagine ha un senso, vede Giuda che sta per baciare il suo profeta disarmato mentre lo consegna alla giustizia romana: il quadro è un saggio di antropologia sul tradimento degli “amici”...

A voler stare ai fatti, non ci fu nessuna sfida fra Artemisia e Caravaggio. Tanto più che quando lui morì, nel 1610, ormai lontano da Roma da qualche anno, Artemisia aveva circa diciassette anni e aveva appreso gli strumenti della pittura attraverso il padre, nella cui bottega transitavano artisti di valore e notabili della Roma reduce, dopo il 1600, da uno dei giubilei più fastosi e più orientati al trionfalismo della Chiesa che stava da decenni contrastando l’avanzata protestante. Se di sfida si può parlare riguardo ad Artemisia, l’unica degna di approfondimenti è quella con la pittura del padre Orazio. Ma di questo parlerò fra poco, perché è un altro il tema della mostra romana ordinata a Palazzo Barberini fino al 27 marzo da Maria Cristina Terzaghi, storica dell’arte con un nutrito carnet di saggi sul Caravaggio (anche lei fu tra i primi a rinvenire la mano del pittore nell’Ecce homo spuntato come un fungo dalla sera alla mattina a Madrid in un’asta, poi ritirato e finito nel caveau del Prado che lo sta facendo pulire per capire se è veramente di Caravaggio).

Il tema della mostra infatti è quello dell’episodio biblico di Giuditta e Oloferne, la cui interpretazione prima di Caravaggio non ebbe mai la stessa capacità di raffigurare un evento efferato e sacro come se stesse accadendo sotto i nostri occhi.

Il tema della mostra infatti è quello dell’episodio biblico di Giuditta e Oloferne, la cui interpretazione prima di Caravaggio non ebbe mai la stessa capacità di raffigurare un evento efferato e sacro come se stesse accadendo sotto i nostri occhi.La mostra è accompagnata da un catalogo (Officina libraria) con le opere esposte e le schede per ogni dipinto, precedute da alcuni saggi storici che seguono percorsi iconografici, letterari, sociali, fino agli sviluppi psicoanalitici su “Donne e violenza nell’arte occidentale”. Ovviamente, la curatrice ha redatto un saggio ampio e ponderoso sulla storia del dipinto caravaggesco, a partire dal primo proprietario, il banchiere Ottavio Costa, che possedeva altre due opere del pittore, ma della Giuditta fu particolarmente “geloso” (forse, come pensa la Terzaghi, non voleva che qualcuno convincesse Caravaggio a farne un’altra versione, in realtà io credo che le ragioni fossero legate alla natura e qualità stessa del quadro: inaudita potenza visiva e conturbante bellezza sacra). Quando la tela venne scoperta dal restauratore romano Pico Cellini nel 1951, la retrospettiva del Caravaggio a Milano era stata già inaugurata. Longhi, strabiliato dalla bellezza dell’opera, fece prorogare la mostra di due mesi perché il quadro potesse venire esposto. Ci fu anche il tentativo di venderlo all’estero, ma la pronta notifica vincolò il quadro, che venne acquistato dallo Stato vent’anni dopo, nel 1971, per 250 milioni di lire. Non mi dilungo sugli accostamenti, già fatti nei decenni scorsi, con un fatto di cronaca che fece scalpore, la decapitazione di Beatrice Cenci nel 1599 per aver ucciso il padre che la maltrattava e la segregava. Secondo Gianni Papi, in realtà, l’opera sarebbe successiva, anche a quelle della Cappella Contarelli (ciclo di san Matteo). Un documento che attesta un pagamento del banchiere Costa datato 1602 per un quadro imprecisato, rafforzerebbe il dubbio sulla cronologia. -Segnalo i riferimenti che Terzaghi fa con alcune opere che potrebbero aver ispirato Caravaggio nel momento in cui escogitava l’opera (in particolare una incisione del 1540 di Giovan Battista Scultori derivata da una Giuditta decapita Oloferne di Giulio Romano, che potrebbe far pensare alle peregrinazioni del Merisi in quegli anni “vacanti” tra Milano e Roma, che lo portarono quasi certamente fino a Venezia); e tralascio gli spunti per l’identificazione della modella che prestò la sua bellezza a Giuditta (Longhi l’aveva definita una «Fornarina del naturalismo»), con ogni probabilità Fillide Melandroni, cortigiana senese a Roma fin da adolescente.

Con Artemisia si entra, invece, in un campo minato, perché la “premiata ditta Gentileschi”, «padre e figlia», in realtà è ancora coperta da ombre e da dissidi familiari da chiarire. Da tempo è in atto una ricerca che aspira a distinguere con chiarezza le opere che sono di Orazio e quelle di Artemisia. Non è facile, almeno tra quelle che precedono l’esodo della pittrice da Roma. Resta però, a mio parere, un elemento dirimente che possono negare soltanto quelli che si richiamano ancora al mito femminista di Artemisia - il libro di Anna Banti diede la stura a questa interpretazione da superare -: Orazio è un pittore più bravo di sua figlia. Ed è sulle qualità pittoriche che bisogna trovare un maggior accordo fra gli studiosi.

Il caso da manuale riguarda le due versioni della Giuditta decapita Oloferne attribuite ad Artemisia: quella di Capodimonte, esposta ora a Roma, e quella degli Uffizi: quasi identica l’impostazione, ma in realtà diversa nello spazio, perché quella di Firenze è più ampia e mostra le gambe di Oloferne, ma soprattutto il sangue che sprizza ovunque con una violenza che nel quadro di Capodimonte, seppur più ravvicinato, è attenuata. Quel sangue che imbratta, come uno stigma psicologico, fa pensare a una mano femminile. Nel quadro di Napoli l’eroina indossa un abito azzurro-blu, mentre a Firenze è del tipico giallo che ricorre spesso nella pittura di Artemisia. Orazio dipinge con maggior eleganza e raffinatezza, con una luce che esalta la bellezza “sartoriale” dei tessuti e congela i toni in una visione quasi metafisica (per esempio il bianco dei lenzuoli), come si vede anche nella tela Giuditta e la fantesca con la testa di Oloferne di Hartford.

Vi fu sempre un certo traffico di opere dallo studio di Orazio, dove anche la giovane Artemisia lavorava, e i documenti, che anche la Terzaghi ricorda, oggi insinuano il dubbio che il quadro di Capodimonte possa essere, come sostenevo fin dalla mostra del 1991 che rilanciò il mito di Artemisia, non suo ma di Orazio. Questo, francamente, rende un po’ superficiale il giudizio di Keith Christiansen secondo cui Orazio non badava troppo alla paternità dei suoi dipinti. Se fosse per amore verso la figlia non so, può anche darsi, ma il problema potrebbe invece essere che Artemisia aveva il “complesso di Elettra”, come direbbero gli psicoanalisti, cioè invidiava l’intesa fra Orazio e la sua pittura, vedendola come sostituta della madre. Ci sarebbe ben altro da aggiungere riguardo ai quadri esposti, fra cui figurano, tra i più straordinari, quelli del Valentin, di Cristofano Allori, di Cagnacci, di Manfredi, di Lavinia Fontana, di Pierfrancesco Foschi e del Tintoretto.

Mi limito a due appunti finali sull’impostazione della mostra: aver poco approfondito la diversa interpretazione del tema da parte di mani femminili, rispetto alla predominanza di quelle maschili. Questo è il classico tema su cui si possono indagare due psicologie, se non opposte, complementari.

La seconda riguarda il fatto biblico, rispetto al quale si offre una lettura poco puntuale per lo più vedendo la fortuna del tema in funzione antiprotestante. In sostanza, mi chiedo perché fra saggi storici molto curati, compreso quello del Giano bifronte Filippo Maria Ferro, grande studioso d’arte e psicoanalista, non abbia trovato posto il contributo di un teologo-biblista.

La seconda riguarda il fatto biblico, rispetto al quale si offre una lettura poco puntuale per lo più vedendo la fortuna del tema in funzione antiprotestante. In sostanza, mi chiedo perché fra saggi storici molto curati, compreso quello del Giano bifronte Filippo Maria Ferro, grande studioso d’arte e psicoanalista, non abbia trovato posto il contributo di un teologo-biblista.

Chi vuole può compensare la carenza appoggiandosi all’ultimo numero di “La Civiltà Cattolica” (4114) dove i gesuiti Saverio Corradino e Giancarlo Pani offrono una propedeutica al tema, ovvero La teologia della storia nel Libro di Giuditta, che il testamento ebraico non ha accolto fra i canonici, ma che i due autori definiscono «a suo modo un midrash sull’intera storia della salvezza».

Chi vuole può compensare la carenza appoggiandosi all’ultimo numero di “La Civiltà Cattolica” (4114) dove i gesuiti Saverio Corradino e Giancarlo Pani offrono una propedeutica al tema, ovvero La teologia della storia nel Libro di Giuditta, che il testamento ebraico non ha accolto fra i canonici, ma che i due autori definiscono «a suo modo un midrash sull’intera storia della salvezza». -

> GIUDITTA HA TAGLIATO LA TESTA A OLOFERNE E PORTA PACE E SERENITÀ AL SUO POPOLO. - «Heic Artemisia»: Artemisia Gentileschi, il destino di una donna "ante litteram" (di Antonella Orefici)19 maggio 2017, di Federico La Sala

Artemisia Gentileschi, il destino di una donna "ante litteram"

di Antonella Orefice (Nuovo Monitore Napoletano, 19 Maggio 2017)

Sicuramente lo stile di Caravaggio influenzò tantissimo quello di Artemisia Gentileschi, donna talentuosa, dalla personalità decisa ed intollerabile in un’epoca in cui le donne vivevano emarginate dalla vita pubblica riservata ai soli uomini.

Ma la passione di Artemisia ruppe ogni regola, la sofferenza fortificò la sua arte tanto quanto l’incrollabile personalità.

Figlia del pittore Orazio Gentileschi, Artemisia nacque a Roma nel 1593 e sin da bambina mostrò un vivo interesse ed una naturale inclinazione verso la pittura.

Avendone percepito le grandi capacità, il padre le fece da maestro alimentandone l’innato talento.

Rimasta presto orfana di madre, giovane, bella e promettente, aveva poco più di diciotto anni Artemisia quando a seguito di una violenza, divenne oggetto di scandalo.

Il talento della giovane era stato da sempre motivo di orgoglio e di vanto per il padre Orazio che nel 1611 aveva deciso di affidarla alla guida del pittore Agostino Tassi.

Soprannominato «lo smargiasso» il Tassi, vantava però trascorsi poco edificanti, dalle disavventure giudiziarie alla nota fama di scialacquatore e mandante di diversi omicidi. Ciononostante, Orazio Gentileschi lo teneva in grande stima tanto da fargli frequentare assiduamente la sua casa.

L’attrazione verso la giovane pittrice divenne presto palese, seppur non corrisposta. All’ennesimo rifiuto di lei, il Tassi tirò fuori la sua deplorevole indole e la stuprò.

La violenza, minuziosamente ricostruita nella testimonianza che la giovane rilasciò durante il processo, si consumò una sera in casa di lei.

Il Tassi diceva di amarla e di voler riparare all’insano gesto sposandola, omettendo però di dire che era già sposato e che per giunta intratteneva anche una relazione con la cognata.

Ignara dell’ingannevole retroscena, Artemisia dovette credere a quella promessa d’amore perché da quella sera trascorsero ben nove mesi durante i quali il Tassi continuò a frequentare i Gentileschi e ad avere rapporti con la giovane artista, fino a quando non venne fuori lo squallido raggiro.

Indignato per il disonore arrecato alla figlia, Orazio decise allora di denunciare il Tassi.

La vicenda processuale fu lunga ed umiliate per Artemisia costretta non solo a raccontare in tribunale e sotto tortura quanto accaduto, ma a sottoporsi a visite ginecologiche pubbliche, durante le quali il suo corpo fu esposto alla morbosa curiosità della gente.

Fu forte Artemisia, coraggiosa e pronta a sopportare qualsiasi dolore pur di far valere i proprie diritti.

Ciononostante le conseguenze psicologiche della violenza furono sublimate nelle sue raffigurazioni di eroine bibliche, quali Giuditta, Giaele, Betsabea o Ester, che animate da un desiderio vendicativo, sfidano il pericolo e trionfano sul crudele nemico, affermando il proprio diritto all’interno della società.

Per anni le opere della Gentileschi sono state interpretate solo in relazione al suo vissuto, offuscando pertanto gli indubbi meriti artistici e ponendo limiti ad un’interpretazione più esaustiva delle sue creazioni.

Il Tassi fu riconosciuto colpevole di stupro e condannato a cinque anni di reclusione, o all’esilio da Roma. Ma fu questa una pena che non scontò mai perché, pur avendo scelto di allontanarsi dalla capitale, il realtà non lo fece mai.

Chi pagò per tutti fu Artemisia la cui reputazione andò del tutto distrutta, tanto da diventate oggetto di pubblico ludibrio. E’ il caso di dire “dopo il danno, anche la beffa”.

Pur di farle gettare alle spalle quella lunga e purtroppo incancellabile parentesi di sofferenza, già all’indomani del processo, il padre organizzò un matrimonio riparatore. E fu così che il 29 novembre 1612 Artemisia convolò a nozze con Pierantonio Stiattesi, un modesto pittore con il quale si trasferì a vivere a Firenze.

- A. Gentileschi "Giuditta che decapita Oloferne"

Tutta la tragicità di quell’esperienza finì in qualche modo condensata nella tela Giuditta che decapita Oloferne, realizzata tra il 1612 ed il 1613, oggi custodita a Napoli nel museo di Capodimonte.

L’incontro con una realtà diversa, lontana dal clima ostile romano, favorì l’inizio di un periodo fecondo. La diretta conoscenza di persone illustri del tempo, da Galileo Galilei al nipote di Michelangelo Buonarroti, aiutò la giovane pittrice non solo ad allontanarsi da quel suo passato, ma ad introdursi in un mondo nuovo. Purtroppo fu un momento che durò solo qualche anno.

Dal matrimonio con lo Stiattesi regolato da rapporti di convenienza e certo non da sentimenti d’amore, nacquero quattro figli. Incapace di gestire la vita economica della famiglia, il pittore si coprì presto di debiti, tanto da costringere Artemisia a ricorrere alla benevolenza di Cosimo de’Medici per ripianare le sanzioni di mancati pagamenti.

Oltre ai debiti, la scoperta di una relazione con il rampollo Francesco Maria Maringhi, costrinse Artemisia ancora una volta a scappare pur di chiudere un’altra parentesi scandalosa della sua esistenza.

Fece ritorno a Roma dove riuscì a recuperare rapporti di amicizia, crearne nuovi ed a cancellare quel penoso ricordo che di lei giovanissima aveva lasciato.

Ebbe modo di entrare in contatto con eminenti personalità dell’arte e i fecondi esiti di questo soggiorno romano furono impressi in Giuditta con la sua ancella, un’opera famosa oggi custodita a Detroit.

La ricerca di nuove commesse la portò a spostarsi da Roma a Venezia, poi a Londra e più volte a Napoli, che in quel tempo, oltre ad essere capitale del viceregno spagnolo era costituita da un eminente ambiente culturale ed un grandissimo fervore artistico da cui spiccavano nomi del calibro di Caravaggio, José de Ribera, Massimo Stanzione e il Domenichino.

E a Napoli Artemisia finì i suoi giorni nel 1653 quando ancora era nel pieno della sua attività. Sessantenne lasciava una vita costellata da periodi tristi, dure battaglie e splendide opere d’arte sparse tra chiese e collezioni private.

Fu seppellita nella Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini di Napoli, sotto una lapide oggi perduta che recitava due semplici parole: «Heic Artemisia».

Per secoli, come spesso succede alle donne ante litteram, anche Artemisia è stata quasi condannata all’oblio, tanto da non essere menzionata neppure nei libri di storia dell’arte.

Solo nel 1916 fu riscoperta e rivalutata grazie al critico d’arte Roberto Longhi che in un articolo cercò di liberarla dai pregiudizi che la opprimevano e di riportare all’attenzione della critica la sua statura artistica nell’ambito dei caravaggeschi della prima metà del XVII secolo.

Artemisia, in sintesi, fu un’artista che lottò con determinazione, utilizzando le armi della propria personalità e delle proprie qualità artistiche contro i secolari ed opprimenti pregiudizi sessisti.

-

> È GIÀ "PRIMAVERA". GIUDITTA HA TAGLIATO LA TESTA A OLOFERNE E PORTA PACE E SERENITÀ --- Artemisia Gentileschi, una femminista nel 1600 (di Ambra Lancia)7 aprile 2017, di Federico La Sala

Artemisia Gentileschi, una femminista nel 1600

di Ambra Lancia *

- A Roma fino al 7 maggio, la mostra “Artemisia e il suo tempo”, presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi. Artemisia Gentileschi, una pittrice di prim’ordine, che non si limitava alla sublime tecnica pittorica, ma che seppe, quella tecnica, trasformarla.

“È qui la forza dei quadri della Gentileschi: nel capovolgimento brusco dei ruoli. Una nuova ideologia vi si sovrappone, che noi moderni leggiamo chiaramente: la rivendicazione femminile". (Roland Barthes)

Circa 100 sono in totale le opere in mostra, provenienti da ogni parte del mondo, pezzi rari da prestigiose collezioni private come dai più importanti musei. Un viaggio nell’arte della prima metà del XVII secolo per ripercorrere la vita e le opere di un’artista grandiosa, in dialogo con quelle di alcuni protagonisti della pittura seicentesca a lei precedenti e contemporanei - con i quali Artemisia ha stabilito un dialogo, un confronto, in alcuni casi uno scontro - come Cristofano Allori, Simon Vouet, Giovanni Baglione, Antiveduto Gramatica e Jusepe de Ribera, nella cornice storica e politica dalla Roma della Controriforma, alle altre città che l’hanno segnata come Firenze e Napoli.

Artemisia Lomi Gentileschi nasce a Roma, l’8 luglio 1593, figlia di Orazio Gentileschi (Pisa 1563-Londra 1639), un noto pittore [1] originario di Pisa dagli iniziali stilemi tardo-manieristi che perfezionò approdando nell’Urbe, quando la sua pittura raggiunse il suo apice espressivo, risentendo grandiosamente delle innovazioni del contemporaneo Caravaggio, dal quale derivò l’abitudine di adottare modelli reali, senza idealizzarli anzi, trasfigurandoli in una potente quanto realistica drammaticità. Il pittore stesso frequentò il grande e famoso atelier di Gentileschi, in Via Margutta, hub di molti artisti dell’epoca.

Roma era in quel momento un grande centro artistico e la sua atmosfera di arte e cultura rappresentava un ambiente unico in Europa, con tutte le contraddizioni del caso... Il Concilio di Trento (1545-1563) determinò una radicale svolta dei tempi, che finì per influenzare l’arte ben al di là delle indicazioni precettistiche date: un clima controriformistico che di fatto perdurò per tutto il XVII secolo, cominciando a diradarsi agli inizi del Settecento. Da un lato, la Riforma Cattolica, in effetti, costituì per l’Urbe un’eccezionale spinta propulsiva, e portò al restauro di numerose chiese - e, dunque, ad un sostanziale incremento di committenze che coinvolse tutte le maestranze impegnate in quei cantieri - e a molteplici interventi urbanistici, per ridefinire la città.

Nello spazio delimitato della "città" dovevano idealmente convergere aspirazioni ed esigenze sia funzionali che estetiche e la città assume per questo un ruolo di spicco nei confronti delle arti: non solo semplice luogo privilegiato in cui se ne esprimono e se ne raccolgono le manifestazioni ma, soprattutto, spazio teorico e aperto all’invenzione, pur sempre in posizione gerarchicamente sovraordinata. La città, dopo il Rinascimento, diventa così il luogo dove il reale deve manifestare una intima coerenza, un’armonia monumentale che occulti la dimensione sociale, conflittuale che è insita a questa forma del vivere. Una coerenza del reale che non verrà mai raggiunta. I monumenti, le opere architettoniche, i dipinti e disegni rinascimentali sono cioè da considerare la rappresentazione iconografica di una città ideale che non è mai esistita, né esisterà mai.

Roma era da sempre il punto di attrazione e confluenza di un’umanità cosmopolita: numerosissimi i pellegrini che vi affluivano, gli artisti, frati, prostitute e un’altissima densità di mendicanti abitavano le strade della città, ibridandola.

Artemisia, primogenita di sei figli, osserva sin da bambina la vita brulicante nel laboratorio del padre, attorno a cui ruotano artisti di ogni tipo, nobili committenti, sarte, scalpellini, barbieri e pellegrini. Orazio introdusse la figlia all’esercizio della pittura insegnandole come preparare i materiali utilizzati per la realizzazione dei dipinti: la macinazione dei colori, l’estrazione e la purificazione degli oli, il confezionamento dei pennelli con setole e pelo animale, l’approntamento delle tele e la riduzione in polvere dei pigmenti furono tutte perizie che la piccola metabolizzò nei primi anni, un talento precoce il suo che eclisserà totalmente quello dei fratelli.

Artemisia imparò la pittura confinata entro le mura domestiche, mentre dovette subentrare, dopo la morte prematura della madre, alle responsabilità della conduzione familiare, dalla gestione della casa e della custodia dei suoi fratelli minori. L’ambiente dell’arte era quanto di più maschile si potesse immaginare, le donne che frequentavano gli atelier erano le modelle che il pittore-creatore avrebbe plasmato nella tela. “Misia” non poteva, quindi, fruire degli stessi percorsi di apprendimento intrapresi dai colleghi maschi, nessuna possibilità per una donna di entrare all’Accademia di Roma, ma alla fine, perfino il difficile e scontroso Orazio, dovette riconoscere che la giovane discepola poteva rappresentare un valido aiuto. A., infatti, iniziò a intervenire su alcune tele paterne, ad aiutarlo nelle commissioni con il suo talento nella ritrattistica, superiore a quello del padre.

“Una donna che dipinge nel milleseicentoquaranta è un atto di coraggio”. [2]

Nel 1610, a soli diciassette anni, l’esordio artistico con la realizzazione del primo e celebre capolavoro, Susanna e i vecchioni, un’opera che dimostra una capacità magistrale di restituire in maniera naturalista un nudo di donna, in un periodo di Controriforma, dove dipingere nudi era un gesto provocatorio. La gestualità dei personaggi è decisa, le espressioni sono realistiche e il dipinto mostra la sua conoscenza dell’anatomia umana, dei colori, del pennello e il suo gusto per la struttura del quadro.

- [Susanna e i vecchioni, 1610]

Nel 1611 Orazio decise di affidarla alla guida artistica dell’amico Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe-l’il (la pittura all’aria aperta, metodo sperimentale all’epoca), con cui collaborava alla realizzazione per il cardinal Borghese della loggetta della sala del Casino delle Muse, a palazzo Rospigliosi. Agostino “lo smargiasso” - come era sovente soprannominato, un carattere sanguigno e iroso e dai trascorsi inquietanti. Ciononostante, Orazio Gentileschi aveva grande stima di Agostino, che frequentava assiduamente la sua dimora. Tassi iniziò a puntare subito la giovane diciottenne Artemisia e nel maggio del 1611, quando ricevette l’ennesimo rifiuto, approfittò dell’assenza di Orazio e stuprò Artemisia nell’abitazione dei Gentileschi in via della Croce con la compiacenza di Cosimo Quorli, furiere della camera apostolica, e della vicina di casa che negli anni si era presa cura della ragazza...

“Serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò su la sponda del letto dandomi con una mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le cosce ch’io non potessi serrarle et alzatomi li panni, che ci fece grandissima fatiga per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l’altra mano mi le lasciò, havendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe et appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro. E li sgraffignai il viso e li strappai li capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne”.

Orazio sporge querela al pontefice Paolo V, dando inizio ad una vicenda processuale storica che creerà ampio dibattito pubblico. Ha inizio la gogna alla donna che ha osato ribellarsi, Artemisia Gentileschi che la parte avversa, ritrae come “una ragazza facile, che usava affacciarsi alla finestra per adescare i giovani”. La Roma nel XVII secolo che ergeva chiese era anche la Roma della Santa Inquisizione e dell’oscurantismo religioso e nel 1600, i processi per stupro nello Stato Pontificio prevedevano la tortura della vittima, per verificarne l’attendibilità e “purificarla dal disonore subìto”. Per Artemisia viene espressamente previsto il tormento “dei sibilli”, doppiamente pericoloso per una pittrice: legati i polsi per evitare che la donna si divincolasse, venivano poste delle cordicelle tra le dita delle mani congiunte e successivamente si azionava un randello che, girando, stringeva fino a stritolare le falangi. Ad ogni nuovo giro di vite, le dita si gonfiavano e il sangue non circolava più; ciò poteva causare anche delle invalidità permanenti. Negli atti del processo viene specificamente indicata come “tortura disposta per emendare la colpa”.

Pensiamo che ancora nel 1800 i fascicoli dei procedimenti per reato di stupro recavano la dicitura “processo per violenza carnale commessa con la signorina...”, come se si implicasse una correità della vittima. Fino al 1981, poi, il reato di violenza carnale veniva considerato estinto, se seguito dal matrimonio con lo stupratore. Risale soltanto al 1996 la legge che colloca il reato di violenza sessuale tra i delitti contro la persona, invece che contro la morale. E c’è ancora tanta battaglia da fare...

Al termine del processo verrà riconosciuta la colpevolezza del Tassi, colpevole anche di aver corrotto i testimoni. Egli già sposato e che non poteva “riparare”, fu, quindi, condannato al pagamento di una somma di denaro, che fungerà da dote per la giovane.

Dopo lo scandalo seguito al processo per stupro - ormai la carriera artistica per Artemisia a Roma era finita - e un matrimonio riparatore un anno dopo (1612), voluto e imposto dal padre Orazio, con un modesto pittore toscano, Pietro Antonio Stiattesi, Artemisia deve lasciare Roma e recarsi a Firenze. Interromperà definitivamente i rapporti con il padre. Dalla vicenda dello stupro in poi, emerge l’esigenza di un’autonomia artistica quanto personale, a partire dal cambio di nome, Artemisia Lomi (così si firmerà nelle opere del periodo fiorentino) liberandosi anche dai lacci paterni.

- [Giuditta che decapita Oloferne, 1612-1613]

Ogni lavoro creativo si fonda sul presupposto di un coinvolgimento intenso, un’esperienza “sensoriale” che lega il soggetto all’opera che andrà a rappresentare. Se poi l’impulso creativo si inserisce in un percorso di rielaborazione personale, come in Giuditta che decapita Oloferne (1612-1613) è possibile che elementi individuali si sommino ad elementi archetipici, conferendo all’opera un’intensità simbolica universale. Giuditta uccide il generale Oloferne, che aveva messo sotto assedio la sua città imponendo la resa al popolo israelita. Nel dipinto, interpretato in chiave psicologica e psicoanalitica, la mano di Giuditta che tiene ferma la testa del tiranno mentre lo decapita è la mano della stessa Artemisia che punisce il suo “carnefice”che ha le fattezze quasi di Tassi, impugnando con fermezza la spada in una situazione che potrebbe essere definita come l’esigenza di annullare la violenza subita mediante un rovesciamento di prospettiva. Se confrontiamo quest’opera con quella nota di Caravaggio con stesso soggetto, è immediata la potenza della prima, quasi filmica.

A Firenze inizierà ad affermarsi come artista, divenendo amica delle personalità più importanti del tempo, da Cosimo II dei Medici che le apre le porte della raffinata Corte di Firenze, alle due figure fondamentali per la sua formazione: Michelangelo Buonarroti il Giovane (nipote del famoso Michelangelo) - suo mecenate - e lo scienziato Galileo Galilei, con cui intrattenne rapporti epistolari e di amicizia, accompagnandolo con il suo affetto durante gli anni dell’abiura. E Artemisia lo omaggia con due quadri: Aurora (1625) e Inclinazione (1615 -1616).

- [Caravaggio, Giuditta e Oloferne, 1599]

Nel 1616 entra - prima donna della storia - nella più antica accademia di belle arti del mondo, l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. La produzione artistica del periodo fiorentino è abbondante. Come sottolineano i critici, spesso nei quadri dipinti su commissione ritroviamo, nei volti delle protagoniste femminili, gli stessi lineamenti presenti nei suoi autoritratti. Artemisia è autrice ma anche modella dei suoi dipinti. Proprio la bellezza e la sensualità sono un altro tratto che caratterizza i suoi lavori. Le sue eroine hanno un aspetto avvenente ma elegante, sguardi intensi e complici, le sue modelle spesso, sono donne cercate per strada, braccia robuste, gambe tornite, rubate alle donne che conoscevano la fatica del vivere quotidiano.

Giuditta, Susanna, Lucrezia, Cleopatra sono tante sfaccettature che compongono la figura di Artemisia, eroine bibliche e storiche che hanno segnato il nostro immaginario culturale dall’Antichità all’oggi trasfigurate dalle pennellate dell’artista. In Giuditta con la sua ancella (1618-1619) - conservato a Palazzo Pitti a Firenze - l’artista sembra aver attinto a una forza interiore fino a quel momento rimasta inespressa. Rispetto al prototipo di Caravaggio, la fedele ancella Abra è una giovane donna e una “partner attiva” nell’aiutare Giuditta (possiamo osservare la mano appoggiata sulla spalla) come se Artemisia ricercasse quella solidarietà femminile che non aveva trovato nella realtà, nell’amicizia tradita della vicina di casa Tuzia, accusata in seguito di complicità con Tassi.

- [Giuditta con la sua ancella, 1618-1619]

Come suggerisce una intensa Sibilla del padre Orazio, che quasi “buca la tela”, e sembra presagire il luminoso destino della figlia, proprio nel 1621 Artemisia farà ritorno da sola nella città natale con l’investitura di artista ormai affermata; dovette, infatti, lasciare Firenze dopo la difficile convivenza con il marito (sembra molto geloso della superiorità artistica della moglie) e per i debiti accumulati. Il secondo periodo artistico romano di Artemisia coincide con il pontificato di Urbano VIII e con nuovi orientamenti stilistici che fioriscono a Roma, il classicismo della scuola bolognese e l’estrosità barocche, mentre Gianlorenzo Bernini sta trasformando il volto della città e gli interni di San Pietro... Nonostante la forte personalità e bravura artistica, le commissioni che le vengono affidate sono circoscritte alla sua perizia ritrattistica (abbandonerà totalmente qualunque accenno alla prospettiva nei suoi quadri dopo il 1611) e alla rappresentazione di scene religiose, le sono precluse, invece, le grandi opere come le pale d’altare o i cicli dei grandi affreschi riservati agli artisti.

- [Orazio Gentileschi, Ritratto di giovane donna come Sibilla, 1620]

Una delle opere più conosciute e raffinate viene realizzata in questi anni: L’Autoritratto dell’allegoria della pittura- acquistata da Re Carlo I d’Inghilterra tra il 1639 e il 1649 che entra a far parte della Royal Collection - nel quale dimostra la padronanza con la tempera ad olio ritraendo sé stessa messa di tre quarti, con la mano destra sollevata verso la tela mentre con la sinistra tiene la tavolozza nell’atto di dipingere, circondata dagli strumenti della pittura; un autoritratto abbastanza insolito per i suoi tempi. Un’allegoria della pittura, appunto, in cui Artemisia ha costruito un’immagine in cui lei non guarda frontalmente come se fosse davanti ad uno specchio e in cui non rovescia la figura, in quanto la vediamo comunque dipingere con la destra. Gli autoritratti al maschile in genere sono sempre degli esercizi di stile, centrati, focalizzati su di sé, prove in cui si afferma con forza l’autocoscienza dell’essere artisti. Artemisia invece ha un sguardo diverso, al centro non mette direttamente se stessa ma ciò verso cui sta guardando: l’opera.

- [Autoritratto come allegoria della Pittura, 1638-1639]

La dimensione dell’alterità pittorica, di un differente modo di rappresentare e di vedere la realtà, fino a quel momento caratterizzata al maschile; un modo espressivo “di genere”, antichissimo, eppure del tutto nuovo perché finora lasciato nel silenzio. La ragione e il fondamento della pittura secondo Artemisia non stanno quindi nelle capacità espressive dell’artista, quanto nell’attrattiva che la realtà esercita su di lei, in una vera allegoria della pittura, quindi, che ci dice come essa sia un esercizio di stupore più che una prova di forza. [3]

Durante un soggiorno a Genova incontrerà Anthony Van Dick, e i due artisti si influenzeranno a vicenda. Dopo alcuni rari ritratti maschili e un breve intermezzo veneziano, a Napoli (1630-1653) dove fa conoscenza di Velázquez, le viene affidata l’esecuzione di tre dipinti per la Cattedrale di Pozzuoli. Grazie alla sua arte fu una donna indipendente, anche sul piano economico, al punto di poter abbandonare un matrimonio imposto e sfortunato per poter crescere da sola i suoi figli (ne avrà quattro o cinque secondo altre fonti) e inseguire un altro amore. L’ultimo periodo della sua vita sarà uno dei più difficili per l’artista, costretta a vendere i suoi dipinti a basso prezzo. “Il nome di donna fa star in dubbio finché non si è vista l’opera”, scriveva Artemisia nel 1649.

Muore a Napoli, città che l’ha accolta generosamente per vent’anni, nel 1653. Ciò che rimane della sua vita e della sua esperienza artistica sono 34 dipinti e 28 lettere. Nel tempo in cui si andava affermando lo stile rivoluzionario di Caravaggio e di tutti i suoi, non sempre all’altezza, emuli, la pittrice riuscì a reinterpretarne in maniera autonoma il linguaggio drammatico e potente, sapientemente bilanciato tra realismo e teatralità. Due artisti che si somigliano anche per la sorte avversa che segnò profondamente e molto presto la loro esistenza.

Artemisia Gentileschi rappresenta una delle figure più importanti nel panorama dell’arte italiana del XVII secolo, sebbene sia restata inosservata per molto tempo agli occhi dei critici dell’arte e degli storici anche suoi contemporanei, i quali si interessarono morbosamente più alle vicende biografiche che alle opere. Riscoperta solo nel Novecento è diventata col tempo una figura simbolo del femminismo a livello internazionale e del desiderio di emancipazione.

Artemisia non è stata la vittima sacrificale del mondo e del potere maschile del tempo, come a volte viene riportato, ma ha saputo rivendicare la sua autodeterminazione artistica e sociale e diventare una “grande pittrice di narrazione, drammaturgia e di sfumature”.

***

[1] Tra il 1587 e il 1588 lavorava nelle sale sistine della biblioteca vaticana. Nel 1590 aveva già realizzato un affresco a Santa Maria Maggiore, e opere nella basilica di San Giovanni in Laterano. Molte opere sono conservate al Louvre a Parigi, al Prado di Madrid e in molte altre città del mondo.

[2] Anna Banti, Artemisia, 1947

[3] Viene scardinata l’idea della pittura come una sorta di deflorazione da parte del pittore della tela vergine. Forse solo con Marcel Duchamp si può parlare di una rottura dell’idea della pittura come una “prova di forza” in una perdurante necessità di un confronto erotico con la stessa, letteralmente assimilata a un corpo femminile che il pittore deve possedere. Pensiamo alle parole di un artista come Kandinskij ancora nel Novecento: “[...] La tela, conoscerla come un essere che resiste al mio desiderio, e a sottometterla al mio desiderio con violenza. All’inizio lei è lì, come una vergine pura e casta [...] In seguito arriva il pennello [...] che la conquista poco a poco con tutta l’energia di cui è capace [...] per piegarla così al suo desiderio”

(V. Kandinskij, Sguardo al passato, in Id. Tutti gli scritti, vol.2, Feltrinelli, Milano 1974) back to top

*Per il testo completo, cfr.: http://www.dinamopress.it/news/artemisia-gentileschi-una-femminista-nel-1600 , 06 Aprile 2017.

-

> È GIÀ "PRIMAVERA". GIUDITTA HA TAGLIATO LA TESTA A OLOFERNE -- «Il potere delle donne nella Chiesa». Da Giuditta a Chiara da Siena, al papato di Bergoglio (di A. Santagata)14 gennaio 2017, di Federico La Sala

UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO

DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO":

DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO":- CIVILTA’ DELL’AMORE E VOLONTA’ DI GUERRA. DOPO GIOVANNI PAOLO II, IL VATICANO SOPRA TUTTO E CONTRO TUTTI. Il "peccato originale" e la "mala fede" antropo-teo-logica di Papa Ratzinger.

L’accesso alle Scritture per l’altra metà del Settimo cielo

Saggi. Da Giuditta a Chiara da Siena, al papato di Bergoglio. «Il potere delle donne nella Chiesa» di Adriana Valerio per Carocci

- «Giuditta e Oloferne» di Caravaggio, 1598-99 (Galleria nazionale d’arte antica, Roma)

di Alessandro Santagata (il manifesto, 14.1.2017)

La questione del ruolo delle donne nella Chiesa cattolica tocca direttamente il nodo del potere pastorale e delle strutture del cattolicesimo. Lo conferma in maniera convincente Il potere delle donne nella Chiesa. Giuditta, Chiara e le altre (Carocci editore, pp. 248, euro 18), l’ultima pubblicazione di Adriana Valerio, storica del cristianesimo e autrice di importanti contributi sul conflitto di genere nella storia della Chiesa.

La riflessione prende le mosse dal recente intervento di papa Francesco volto a istituire una commissione di studio sul diaconato femminile. Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi che «hanno riaperto questioni antiche, suscitando speranze e opposizioni che, ancora una volta, indicano come la posta in gioco sia il potere nella Chiesa». «Se infatti - prosegue Valerio - il ministero fosse realmente inteso e vissuto come servizio non ci sarebbe alcun ostacolo per consentirlo anche alle donne. Ma evidentemente non è così. Le donne rimangono «a servizio», ma non hanno alcun ruolo decisionale».

IL TEMA DEL «SERVIZIO» nei suoi molteplici significati rappresenta il filo rosso con il quale si può leggere la vasta, per quanto sintetica, analisi proposta dall’autrice. Nelle Scritture, per esempio, da un lato si rimanda a contesti culturali nei quali la donna è sottomessa alle istituzioni di una società patriarcale e gerarchica, dall’altro non mancano episodi che rimandano alla condizione reale della donna dell’Oriente antico e aprono orizzonti di possibile emancipazione. È da leggere in quest’ottica l’ambivalente figura di Ester che attraverso la seduzione piega il dominio maschile ai propri fini. Lo stesso strumento usato da Giuditta che diventa emblema della fragilità del potere.

Si tratta dunque di un potere ambivalente che può risultare decisivo per le sorti di Israele, ma nello stesso tempo che spaventa e necessita di norme di controllo. In questo contesto - spiega Valerio - Gesù e la sua comunità sovvertono le regole di purità e impurità e integrano a pieno titolo le donne nel loro progetto di rifondazione religiosa. Per Paolo di Tarso «non c’è maschio e femmina, perché tutti siete uno in Cristo». Eppure, il cristianesimo presenta tra le sue aporie l’aver messo in discussione i rapporti di potere tra le persone riproponendoli però in maniera palese già a partire dal primo processo di clericalizzazione tra il II e III secolo.

PRENDE COSÌ FORMA una «teologia del peccato» che si nutre di un’interpretazione forzata delle lettere paoline e «vedrà la donna responsabile in prima persona di un debito infinito davanti a un Dio offeso e punitivo». Arriviamo così al cuore dello studio: l’esclusione dal sacerdozio, motivata da Tommaso sulla base della soggezione naturale del genere femminile, lo stratificarsi di un’antropologia negativa volta stigmatizzare la sessualità della donna («debole nel corpo e imperfetta nella ragione»), e contemporaneamente la presenza di donne in diverse posizione di potere.

L’autrice ci restituisce un panorama popolato da diaconesse e badesse, talvolta dignitarie di poteri feudali e semi-episcopali, e di protagoniste di esperimenti nuovi, come nel caso di Chiara d’Assisi che si presenta come «madre che non domina ma governa». Chiudono la rassegna alcune grandi figure del Novecento come Dorothy Day, fondatrice nel 1933 del movimento Catholic Worker, Eileen Egan, dirigente della sezione americana di Pax Christi, e Barbara Ward, economista di chiara fama e «uditrice» al Concilio Vaticano II.

Parlando dell’attualità della Chiesa di Bergoglio, Valerio auspica un cambiamento profondo che possa conciliare la religione con l’avvenuta trasformazione del paradigma antropologico.

IL CATTOLICESIMO è chiamato a «sperimentare modalità nuove di autorità feconda, creativa e condivisa» rifuggendo l’assimilazione alle categorie politico-androcentrice del passato, riscoprendo il sacerdozio come reale «servizio» e il messaggio originario del Cristo liberatore e sovversivo. Il nodo politico da sciogliere riguarda quindi principalmente la Chiesa, ma le implicazioni tra religioso e secolare analizzate in questo libro lasciano intuire le potenzialità civili di una riforma di questo tipo in una società ancora fortemente androcentrica.

-

> È GIÀ "PRIMAVERA". GIUDITTA HA TAGLIATO LA TESTA A OLOFERNE -- Artemisia Gentileschi e il suo tempo. I suoi capolavori dal 30 novembre al 7 maggio negli spazi di Palazzo Braschi-Museo di Roma.28 novembre 2016, di Federico La Sala

Artemisia Gentileschi e il suo tempo

Dal 30/11 a Palazzo Braschi i capolavori della grande pittrice

di Nicoletta Castagni *

ROMA - I capolavori più celebrati di Artemisia Gentileschi, grande pittrice caravaggesca e antesignana per eccellenza dell’affermazione del talento femminile, sono in mostra dal 30 novembre al 7 maggio negli spazi di Palazzo Braschi-Museo di Roma. Accanto alle sue opere sono affiancate quelle dei più importanti maestri del suo tempo, da Guido Cagnacci a Simon Vouet a Giovanni Baglione, per illustrare la ricchezza e il fervore creativo nei primi decenni del XVII secolo a Roma. Intitolata ’Artemisia Gentileschi e il suo tempo’, l’esposizione, promossa e prodotta da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita culturale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e da Arthemisia Group, è stata organizzata con Zetema Progetto Cultura sviluppando un’idea di Nicola Spinosa, esso stesso curatore per la sezione napoletana, mentre il periodo fiorentino è stato affrontato da Francesca Baldassari e quello romano da Judith Mann.

Dunque un’impresa corale che ha portato a una selezione capace di coprire l’intero arco temporale della vicenda artistica e umana di Artemisia Gentileschi in un serrato confronto con i suoi illustri contemporanei e alla luce delle scoperte critiche più recenti, che ancora una volta ribadiscono il suo ruolo di protagonista, non solo a Roma, ma anche a Firenze, Napoli, nonché nelle intense parentesi veneziana (su cui c’è ancora molto da indagare) e londinese.

Ecco dunque che, attraverso un totale di circa cento opere, si viene a delineare un vero e proprio viaggio nell’arte italiana ed europea della prima metà del XVII secolo, appunto seguendo le tracce di questa pittrice di prim’ordine, intellettuale effervescente che non si limitava alla sublime tecnica pittorica, ma che seppe, quella tecnica, declinarla secondo le esigenze dei diversi committenti e trasformarla dopo aver assorbito il meglio dai suoi contemporanei, così come dai classici, scultori e pittori.

La parabola umana e professionale di Artemisia Gentileschi (1593-1653), del resto continua ad appassionare anche per ciò che simboleggia, vale a dire per la sua figura di donna impegnata a perseguire la propria indipendenza e la propria affermazione artistica contro le molteplici difficoltà e pregiudizi incontrati nella sua vita travagliata.

Dotata di un carattere e una volontà unici, che le consentirono di affrontare il complesso rapporto con il padre Orazio, il più grande tra i caravaggeschi, e il dramma dello stupro, grazie al suo talento, ancora giovanissima e appena giunta a Firenze (da Roma dove aveva lavorato sin da piccola nella bottega paterna), riuscì, la prima del suo genere, a entrare all’Accademia delle Arti e del Disegno. Aprendole le porte al sapere e alla ricerca, Artemisia fu capace di imparare, già grande, a leggere e scrivere, a suonare il liuto, a frequentare il mondo culturale in senso lato. Il percorso espositivo, che documenta una vita e un’epoca eccezionali, si snoda attraverso un centinaio di opere, provenienti da ogni parte del mondo, sia da collezioni private sia da musei.

Oltre ai magnifici capolavori della Gentileschi, come la ’Giuditta che taglia la testa a Oloferne’ del Museo di Capodimonte, ’Ester e Assuero’ del Metropolitan Museum di New York, l’’Autoritratto come suonatrice di liuto’ del Wadsworth Atheneum di Hartford Connecticut, si possono ammirare la ’Giuditta’ di Cristofano Allori della Galleria Palatina di Palazzo Pitti o la ’Lucrezia’ di Simon Vouet (da Praga).

Dopo i dipinti della prima formazione nella bottega di Orazio, seguono quelli degli anni fiorentini, segnati dai lavori dei pittori conosciuti alla corte di Cosimo de Medici come Cristofano Allori e Francesco Furini, Giovanni Martinelli. Alcuni recano echi, e non solo, della sua amicizia e frequentazione con Galileo, e del mondo, allora nascente, del teatro d’opera. Scandite all’interno di un itinerario cronologico, le successive opere di Artemisia sono messe in relazione con quelle dei pittori attivi in quegli anni d’oro a Roma: Guido Cagnacci, Simon Vouet, Giovanni Baglione, fonte d’ispirazione rispetto ai quali la pittrice aggiorna, di volta in volta, il suo stile proteiforme e mutevole.

La mostra si conclude con i dipinti eseguiti nel periodo napoletano, quando ormai Artemisia può contare su una sua bottega, lavori in cui, grazie ai confronti, sarà possibile capire il suo rapporto professionale coi colleghi partenopei: da Jusepe de Ribera e Francesco Guarino a Massimo Stanzione, Onofrio Palumbo e Bernardo Cavallino. Tra questi capolavori primeggia la splendida ’Annunciazione’ del 1630, paradigmatica di tali fiorenti scambi e contaminazioni.

-

> Caravaggio dipinse due versioni della "Giuditta e Oloferne" ... Il mistero del Caravaggio ritrovato nel Sud della Francia: le prime immagini (di Benedetta Perilli)12 aprile 2016, di Federico La Sala

Parigi, il mistero del Caravaggio ritrovato in soffitta: le prime immagini

di Benedetta Perilli (la Repubblica, 12 aprile 2016)

A Parigi viene mostrato per la prima volta alla stampa il quadro ritrovato nella soffitta di una abitazione nella zona di Tolosa, nel Sud della Francia, che potrebbe essere attribuito a Caravaggio. In attesa delle perizie che potrebbero portare all’attribuzione, il Ministero della Cultura francese ha disposto che la tela non esca dal territorio nazionale.

Il quadro, un olio su tela che rappresenta Giuditta che decapita Oloferne, è stato ritrovato dai proprietari dell’abitazione nel 2014, nascosto in una intercapedine, duranti i lavori per una perdita di acqua. Secondo Eric Turquin, a capo del team che sta curando gli studi sulla tela, l’opera sarebbe stata dipinta da Caravaggio negli ultimi anni di vita, tra il 1600 e il 1610.

Caravaggio dipinse due versioni della "Giuditta e Oloferne", una realizzata a Roma e conservata nella Galleria Nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini, l’altra dipinta a Napoli e scomparsa nel XVII secolo.

Nei prossimi mesi gli esperti del museo del Louvre studieranno l’opera che, se attribuita a Caravaggio, potrebbe avere un valore di 120 milioni di euro. L’attribuzione sarebbe confermata da una copia dell’epoca realizzata da Louis Finson, appartenente alla collezione del Banco di Napoli ed esposta a Palazzo Zevallos a Napoli. L’esistenza dell’originale sarebbe nominata proprio nel testamento del pittore fiammingo Louis Finson che, nato a Bruges e morto ad Amsterdam, trascorse alcuni anni in Italia tra il 1600 e il 1610 e un periodo a Napoli nel 1604.

Il quadro dimenticato per almeno 150 anni nella sottotetto della vecchia casa "è in uno stato di conservazione eccezionale", ha spiegato Eric Turquin, aggiungendo che l’opera avrebbe raggiunto una collezione privata di Tolosa a metà del XIX/o secolo. "I proprietari sono dei discendenti di un ufficiale dell’esercito napoleonico. E’ forse con lui che questo quadro è arrivato tra i beni di famiglia.

Gli esperti del Centro di ricerche e restauri dei Musei di Francia hanno ora trenta mesi per capire se si tratta davvero di un’opera originale di Michelangelo Merisi. Il Louvre sarebbe interessato all’acquisizione - anche grazie all’aiuto di mecenati - e trascorsi i due anni e mezzo, in assenza di offerte il dipinto potrà essere venduto in tutto il mondo

-

> Caravaggio e le due versioni della "Giuditta e Oloferne" ... È Caravaggio? Il dubbio e la speranza la Francia in estasi per la Giuditta “ritrovata” (di D. Pappalardo)13 aprile 2016, di Federico La Sala

È Caravaggio?

Il dubbio e la speranza la Francia in estasi per la Giuditta “ritrovata”

Era in un sottotetto di una casa di Tolosa. Il Louvre ha mostrato interesse, il ministro ne ha evitato l’esportazione. Ma prima di dire che è del Merisi...

di Dario Pappalardo (la Repubblica, 13.04.2016)

C’è chi da infiltrazioni d’acqua in casa ricava solo guai e fatture da pagare. E chi, invece, scopre un’opera del Seicento. Magari un Caravaggio. O presunto tale. È accaduto a Tolosa, nel 2014. Marito e moglie sono costretti a far riparare il sottotetto. Gli operai intervengono e - voilà - trovano un dipinto che riposava in soffitta da almeno 150 anni: una Giuditta che taglia la testa a Oloferne. I collezionisti per caso si affidano all’expertise di Eric Turquin, un passato da Sotheby’s e poi, dal 1987, alla guida di un cabinet di attribuzioni privato con tanto di sito web ricco di pezzi in vendita e tariffe.

Ieri l’annuncio a Parigi a favore dei media: «La Giuditta che taglia la testa di Oloferne è di Caravaggio. I proprietari sono discendenti di un ufficiale dell’esercito napoleonico», ha detto Turqin con buon piglio da storyteller. L’olio su tela di grande formato (144 x 173,5 cm) è «in uno stato di conservazione eccezionale ». Ci sarebbe già - ovviamente - una stima del dipinto: 120 milioni di euro. Il Louvre appare interessato all’acquisto e starebbe chiamando a raccolta i suoi mecenati per lanciare il crowdfunding.

Per mesi negli ambienti della storia dell’arte francese circolavano foto dell’opera. Tra gli studiosi prevaleva lo scetticismo. Intanto, per prudenza, il ministero della Cultura francese ha posto il divieto di esportazione per trenta mesi sulla Giuditta: inserita nella lista dei “tesori nazionali”, la tela sarà analizzata da un’équipe di studiosi terzi. Trascorsi due anni e mezzo, potrà essere venduta al migliore offerente.

Ma è o non è un Caravaggio? Mina Gregori, massima esperta del pittore, che nell’ottobre del 2014 attribuì la Maddalena in estasi di una collezione olandese, sostiene di no. Di sicuro la Giuditta in questione è molto lontana da quella certa di Caravaggio di Palazzo Barberini, a Roma. Ma è molto simile a quella esposta a Napoli, a Palazzo Zevallos, nella collezione di Intesa San Paolo. Questa è attribuita a Louis Finson, fiammingo, che incrocia la sua biografia con quella di Caravaggio, morto nel 1610.

Finson, attivo in Italia proprio nel primo decennio del Seicento, copia la Maddalena in estasi di Caravaggio (il quadro è ora al Museé des Beaux-Arts di Marsiglia) e, come risulta dal suo testamento del 1617, ad Amsterdam è in possesso di due opere di Merisi: la Madonna del Rosario (oggi al Kunsthistorisches di Vienna) e una Giuditta che taglia la testa a Oloferne, appunto.

Per Turquin quest’ultima sarebbe proprio il dipinto presentato ieri alla stampa. Insomma, i colpi di scena attorno a Caravaggio - e a favore di telecamera e smartphone - continuano. Sollecitati anche da un mercato dell’arte occidentale asfittico, che, a caccia di nuove emozioni, punta verso oriente. La Maddalena in estasi ora è esposta a Tokyo. La Giuditta caravaggesca vedremo. Forse è il caso che, tra un tariffario e l’altro, non ci si dimentichi della storia dell’arte.

-

-

> E’ GIA’ "PRIMAVERA". --- Artemisia Gentileschi e le sue Giuditte e le sue Cleopatre (di Donatella Franchi - Artemisia Gentileschi ARTE MI SIA)31 marzo 2012, di Federico La Sala

Artemisia Gentileschi ARTE MI SIA

di Donatella Franchi *

- Artemisia Gentileschi e le sue Giuditte

(Palazzo Reale di Milano settembre 2011 - gennaio 2012)

(Palazzo Reale di Milano settembre 2011 - gennaio 2012)

Negli anni Settanta del Novecento Adrienne Rich in Segreti, silenzi e bugie, parlando del proprio rapporto con la creazione poetica dice che la donna che si accinge a creare si trova faccia a faccia con l’immagine della donna descritta dagli uomini, e quindi ciò che non trova è se stessa.

La grandezza di Artemisia sta nella sua capacità di trasformare ciò che la tradizione artistica le offre, e soprattutto gli archetipi femminili (le Giuditte, Dalile, Cleopatre, Lucrezie, Susanne e altre), modellati dallo sguardo maschile, in una propria originale visione della vita, dove le donne sono protagoniste, consapevoli di sé e orgogliose di se stesse, donne coraggiose, di straordinaria forza.

Artemisia manifesta questa sua originalità fin dalla sua prima opera, Susanna e i vecchioni, che dipinge a soli 17 anni (l’opera è firmata e datata), e che purtroppo gli organizzatori della mostra al Palazzo Reale di Milano (settembre 2011 - gennaio 2012) non sono riusciti a ottenere dalla Germania (Pommersfelden). In quest’opera la giovanissima Artemisia affronta il tema del rapporto di una donna con lo sguardo maschile.

La storia del vecchio testamento, dove la giovane e bella Susanna viene insidiata da due uomini mentre fa il bagno, è un tema molto popolare in Italia nel tardo ’500, quando la seduzione era spesso legata alla violenza carnale; basta pensare alle varie rappresentazioni delle imprese erotiche compiute da Giove, il ratto d’Europa da parte del toro, Danae e la pioggia d’oro, Leda e il cigno ecc., e poi al ratto delle Sabine variamente rappresentato, che spesso erano solo un pretesto per offrire dei bei nudi di donna ai committenti.

Qui Artemisia interpreta la storia di Susanna in termini di sguardo. Se si legge bene questo quadro confrontandolo con quelli dipinti da celebri pittori del tempo, ci si rende conto dell’enorme differenza con cui Artemisia gioca con lo sguardo di chi osserva quest’opera. Susanna è al centro del dipinto, e non spostata da un lato, come ad esempio nel celebre quadro del Tintoretto o del Rubens, dei Carracci, dove la scena è ambientata in un giardino lussureggiante e il tema della violenza sessuale viene trasformato in situazione erotica eccitante. Qui scompare il giardino e la figura femminile appare intrappolata e senza scampo tra il nostro sguardo e quello dei due uomini, stretta contro la parete di marmo della vasca, in uno spazio claustrofobico e opprimente. Uno dei due non è vecchio, come nella tradizione, essi sovrastano la giovane nuda, che è inerme ed esposta, martirizzata dal loro sguardo ma anche dal nostro. Il quadro esprime la violenza dello sguardo maschile su una donna.

Artemisia dunque, pur usando quello che la tradizione le offre, non imita, trasforma temi e modelli perché attinge alla propria esperienza, guarda il mondo dal proprio punto di vista, con piena autonomia.

Forse per la prima volta nella storia dell’arte una donna ci consegna una visione così coraggiosa ed eroica di sé e dell’altra. Ci si può chiedere da dove la giovanissima Artemisia, rimasta orfana di madre a 12 anni, cresciuta con il padre, pittore amico di Caravaggio, e tre fratelli maschi, in un clima sociale violento, abbia ricavato questa particolare consapevolezza di sé e una libertà, che manifesta fin da giovanissima, e da chi possa avere assorbito questo senso della forza creatrice e della potenza femminile. Come emerge dalla violenza subita da Artemisia da parte di Agostino Tassi, artista amico del padre, e dal processo per stupro che ne è seguito, il padre, Orazio Gentileschi, è incapace di proteggerla e di amarla, ma crede in lei come artista, è stato il suo maestro e ha inizialmente promosso la sua carriera.

La stima del padre le ha sicuramente dato fiducia nelle proprie capacità artistiche, ma non è sufficiente per spiegare la sua originalità e autonomia stilistica dal padre, la sua fiducia in se stessa come donna artista. Ancora oggi si parla troppo poco della genealogia di artiste che allora già esisteva.

Nel campo dell’arte un precedente di forza importante per Artemisia era la pittrice bolognese Lavinia Fontana, nata nel 1552, che era stata chiamata a Roma dal Papa Gregorio XIII all’inizio del ’600, e dove è vissuta fino alla sua morte avvenuta nel 1614. Nelle sue lettere Artemisia più volte dice di volersi trasferire da Firenze a Bologna. Sappiamo che a Bologna tra ’500 e il ’600 si contano almeno 23 pittrici. La studiosa americana Whitney Chadwick sostiene che se le donne hanno avuto un Rinascimento, questo ha avuto luogo a Bologna, proprio tra il ’500 e il ’600. Artemisia dunque era consapevole di avere una tradizione di artiste alle spalle, come lo era Lavinia, che nel suo primo autoritratto si era ispirata alla cremonese Sofonisba Anguissola (1535-1625), che a sua volta si era ispirata alla fiamminga Catharina van Hemessen.

Dalle sequenze degli autoritratti delle artiste del ’500, che si ispirano le une alle altre, emerge una consapevole ricerca di una rappresentazione di sé come donna artista e donna colta. Questa consapevolezza permette loro di esprimere la propria esperienza soggettiva uscendo dall’imitazione del padre maestro, anche se artista famoso e dotato di carisma.

La ricerca delle storiche femministe ha fatto affiorare e ha messo in luce una genealogia femminile di studiose, scrittrici, artiste, un’eredità nascosta dalla storia tramandata dagli uomini (a parte qualche rara eccezione come il De Claris Mulieribus del Boccaccio, 1361) che restituisce ad Artemisia e alle altre artiste un contesto di reti di donne colte e creatrici da cui la narrazione storica tradizionale le aveva isolate come "magnifiche eccezioni" (Vasari).

All’inizio del 1400 con La città delle dame di Christine de Pizan inizia la querelle des femmes, una lunga controversia sulla posizione delle donne nella società che è presente si sviluppa in tutta Europa. Nel Merito delle donne (Venezia1592) Moderata Fonte (pseudonimo di Modesta Pozzo) scrive dei versi che sarebbero un ottimo commento per i quadri di Artemisia: "Libero cor nel mio petto soggiorna, non servo alcun, né d’altri son che mia". In questo testo sette donne, con posizioni diverse tra loro, riflettono insieme sul rapporto tra i due sessi. Lucrezia dice: "Noi non stiamo mai bene se non sole" ma "per le misere donne è assai meglio l’aver il governo e la compagnia loro che starne senza... È meglio averne uno almanco per amico... che, stando sole, averli tutti per nemici". E Corinna ribatte: "Piuttosto morrei che sottopormi ad un uomo alcuno". E ancora: "Se l’uomo contiene in sé qualche buon costume, lo ha dalla donna con cui pratica". Nel 1601, sempre a Venezia, Lucrezia Marinelli continua il dibattito con La nobiltà e l’eccellenza delle donne.

In varie corti d’Europa immagini di donne autorevoli confermavano e simboleggiavano la fiducia delle donne nelle proprie capacità. Maria de’ Medici, reggente al trono di Francia per il figlio Luigi XIII, è una donna di forte carattere che paragonava se stessa a grandi figure femminili del passato. Aveva commissionato al Rubens un ciclo di pitture, Vita di Maria de Medici, per il palazzo del Lussemburgo, dove appariva in veste di Minerva. Orazio Gentileschi, che aveva lavorato per lei, introduce la figlia alla corte dei Medici di Firenze, dove Artemisia soggiorna tra il 1614 e il 1620.

Quando la pittrice va a visitare a Londra il padre, pittore alla corte di Carlo I d’Inghilterra, lo affianca nel dipingere la Queen’s House a Greenwhich, che Henrietta Maria, figlia di Maria de’ Medici e moglie del re, ha progettato come palazzo delle meraviglie. Henrietta si circonda di donne intellettuali e assume una umanista coltissima, Bathsua Makin, autrice di un trattato sull’educazione delle donne, come precettrice dei figli.

La prima metà del ’600 è anche la grande stagione dei salotti delle Preziose. Nel 1618 Madame de Rambouillet compie il gesto inaugurale progettando personalmente la Camera Azzurra. Le Preziose contribuiscono notevolmente, insieme al teatro di Corneille, loro ammiratore, all’esaltazione eroica dell’io femminile e del coraggio delle donne, creando l’ideale femminile intrepido e casto della femme forte. Un’incarnazione di questo ideale era, agli occhi di molte, Cristina di Svezia "prova vivente di come una donna potesse unire a una grande cultura il talento della politica e della guerra" (Benedetta Craveri, La civiltà della conversazione, Adelphi, 2001, p. 198). Artemisia dunque è consapevole della presenza e del pensiero delle donne che agivano sulla scena politica e intellettuale del tempo, i suoi personaggi femminili sono tutti di grande temperamento, tutti inequivocabilmente delle femmes fortes.

Le Giuditte

Una delle eroine preferite di Artemisia è Giuditta, un altro archetipo femminile che lei eredita dalla tradizione. Il personaggio biblico di Giuditta nell’interpretazione medievale è uno strumento nelle mani di Dio per liberare la città di Betulia dall’assedio del generale assiro Oloferne.

Nel Rinascimento diventa un personaggio con qualche ambiguità, Giuditta è avvicinata a Dalila, è un’eroina ma anche una donna che raggira un uomo con l’inganno e la seduzione. Diventa una sorta di femme fatale (Cristofano Allori, 1613). Nel quadro del Caravaggio (Roma 1598-99), che Artemisia ha probabilmente visto, Giuditta è una giovinetta marmorea, con un’aria disgustata. Il pittore si identifica con Oloferne, con la caduta dell’uomo forte, e l’ancella Abra è una vecchia un po’ laida, rappresentata come una mezzana. Per il Botticelli Giuditta è simbolo di grazia, leggiadria e castità. Sono interpretazioni molto lontane dalle Giuditte di Artemisia.

Con i primi due quadri di Giuditta e Oloferne, quello di Capodimonte (1613) e quello degli Uffizi (1620) Artemisia celebra l’autodeterminazione, l’energia femminile.

Qui due donne, entrambe giovani, compiono un’azione insieme, sono complici in campo nemico, ed è molto significativo che Abra possa apparire come un autoritratto di Artemisia. Le braccia di entrambe, che tengono fermo il corpo riverso dell’uomo, creano un movimento rotatorio ed emanano un’energia straordinaria, i volti sono concentrati nell’azione. -Esprimono una fisicità dinamica e prepotente, come quella di tutte le donne di Artemisia, figure di eroine e di sante, di gentildonne, di donne incontrate nella quotidianità, sono tutte rappresentate come donne forti, dai corpi possenti, che sembrano non voler essere contenute entro lo spazio del quadro.

Qui due donne, entrambe giovani, compiono un’azione insieme, sono complici in campo nemico, ed è molto significativo che Abra possa apparire come un autoritratto di Artemisia. Le braccia di entrambe, che tengono fermo il corpo riverso dell’uomo, creano un movimento rotatorio ed emanano un’energia straordinaria, i volti sono concentrati nell’azione. -Esprimono una fisicità dinamica e prepotente, come quella di tutte le donne di Artemisia, figure di eroine e di sante, di gentildonne, di donne incontrate nella quotidianità, sono tutte rappresentate come donne forti, dai corpi possenti, che sembrano non voler essere contenute entro lo spazio del quadro.

Nella Giuditta di Palazzo Pitti (1613-14), dove le due donne sono in piedi, una di fronte all’altra, unite nell’impresa, la mano di Giuditta è sulla spalla di Abra. Sono tese, vigilanti e in guardia, hanno compiuto la missione e devono uscire dalla tenda di Oloferne senza essere viste dalle sentinelle, sfruttando il buio della notte. Giuditta è un personaggio epico, una guerriera, con l’elsa della spada appoggiata alla spalla.

Nella Giuditta di Palazzo Pitti (1613-14), dove le due donne sono in piedi, una di fronte all’altra, unite nell’impresa, la mano di Giuditta è sulla spalla di Abra. Sono tese, vigilanti e in guardia, hanno compiuto la missione e devono uscire dalla tenda di Oloferne senza essere viste dalle sentinelle, sfruttando il buio della notte. Giuditta è un personaggio epico, una guerriera, con l’elsa della spada appoggiata alla spalla.

Anche il padre di Artemisia aveva dipinto l’ancella giovane (1612), ma tra le due donne non c’è l’unità psicologica che si trova nei quadri della figlia, dove la responsabilità dell’azione è distribuita tra le due donne.

Anche il padre di Artemisia aveva dipinto l’ancella giovane (1612), ma tra le due donne non c’è l’unità psicologica che si trova nei quadri della figlia, dove la responsabilità dell’azione è distribuita tra le due donne.Un’altra serie di Giuditte nella mostra ha come capostipite la Giuditta di Detroit (1625), che purtroppo non è presente a Milano. Le due che possiamo vedere a Palazzo Reale sono state dipinte a molti anni di distanza, e sono molto meno intense. Qui Artemisia fa un particolare uso del chiaroscuro. Giuditta e l’ancella hanno appena ucciso Oloferne e si preparano a uscire dalla tenda. Giuditta copre con la mano la luce della candela, devono usare l’oscurità per operare, la luce può essere loro nemica, la loro è un’azione di guerriglia nel territorio nemico: è quello che Artemisia ha fatto per tutta la vita. Questo quadro esprime la donna eroica come artista che si deve misurare con un mondo maschile.( Mary Garrard).

Le Giuditte di Artemisia non sono seducenti, né pie, né umili, sono donne che compiono un’impresa insieme a un’altra donna, sembra per loro stesse, esprimono un’energia che non è sotto nessun controllo maschile, né divino. Per lo sguardo femminile questa è la narrazione di quanto avviene nella vita reale delle donne, che devono usare la loro intelligenza e una continua vigilanza per vivere in un mondo maschile (vedi Mary Garrard). Interpretare le Giuditte di Artemisia come vendetta per la violenza sessuale subita ne oscura e impoverisce la complessità e lo spessore, l’estrema originalità, al di fuori di ogni stereotipo tradizionale.

Per questo motivo penso che l’interpretazione di Emma Dante nell’opera che apre l’esposizione di Artemisia a Milano sia molto riduttiva, e che non sia la chiave capace di restituire lo spessore di un’artista come Artemisia, anche se trovo affascinante l’installazione in se stessa. Inoltre, essendo un’interpretazione personale che un’artista fa di un’altra artista, ho vissuto come una forzatura il fatto che sia posta all’inizio della mostra.

Le Cleopatre

Nell’immaginario maschile occidentale Cleopatra ha sempre impersonato la quintessenza del femminile, misterioso, irrazionale, mutevole, vicino alla natura (Shakespeare), magico, Cleopatra come femme fatale, tentatrice lussuriosa, distruttrice di uomini.

La fama negativa di Cleopatra era stata costruita già dai romani: Egitto e Roma sono due mondi contrapposti.

Nella tradizione egiziana le regine erano considerate un’incarnazione di Iside, e il serpente era il simbolo dell’eredità matrilineare.

La fama negativa di Cleopatra era stata costruita già dai romani: Egitto e Roma sono due mondi contrapposti.

Nella tradizione egiziana le regine erano considerate un’incarnazione di Iside, e il serpente era il simbolo dell’eredità matrilineare.

Nella grande tela di Cleopatra del 1635 (collezione privata) è messa in luce la regalità di Cleopatra, che sembra essersi incoronata da sola, poco prima della morte (la corona le è scivolata dietro al cuscino).

Nella grande tela di Cleopatra del 1635 (collezione privata) è messa in luce la regalità di Cleopatra, che sembra essersi incoronata da sola, poco prima della morte (la corona le è scivolata dietro al cuscino).

La Cleopatra del 1621-22 (collezione privata) tiene l’aspide come uno scettro. Ma tutte le Cleopatre di Artemisia sono delle fanciulle fisicamente piuttosto normali, come tutti i nudi che l’artista dipinge.

La Cleopatra del 1621-22 (collezione privata) tiene l’aspide come uno scettro. Ma tutte le Cleopatre di Artemisia sono delle fanciulle fisicamente piuttosto normali, come tutti i nudi che l’artista dipinge.Artemisia proietta nella leggenda e fa apparire eroiche le donne della vita reale. Filtra il realismo pittorico caravaggesco, nella cui aura era stata educata all’arte dal padre, attraverso il suo realismo originalissimo, quello di una donna consapevole del suo valore che vuole trasformare in visione la propria esperienza di vita.

- Artemisia Gentileschi e le sue Giuditte

-

> GIUDITTA HA TAGLIATO LA TESTA A OLOFERNE E PORTA PACE E SERENITA’ AL SUO POPOLO. ----- IL PEGGIO FEMMININO.Quando tutto sarà finito e ci aggireremo tra le macerie fumanti di questo disgraziato paese, bisognerà fare un discorsetto (di Lameduck).27 settembre 2011, di Federico La Sala

L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI

Il peggio femminino

di Lameduck [la’me duc] *