IL CAPITALE DI REINHARD MARX: UNA ENNESIMA APOLOGIA DEL "PLATONISMO PER IL POPOLO" E DEL RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE CAPITALISTICO. Una recensione di Vito Punzi - a cura di Federico La Sala

lunedì 18 maggio 2009.

- [...] Difficile trovare in questo testo elementi che lo distinguano in maniera sostanziale dalla lunga tradizione di dottrina sociale così come è nata e si è costituita all’interno della Chiesa cattolica (si vedano per esempio le frequenti citazioni dagli scritti «sociali» di Giovanni Paolo II). Tanto che anche sulla questione delle regole, seppur invocate con forza, l’arcivescovo richiama l’uomo al suo essere «soggetto morale», dunque alla sua facoltà di assumersi delle responsabilità [...]

- "PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA

- VICO E KARL MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

E Marx scrisse la dottrina sociale

Approfittando dell’omonimia col filosofo di Treviri, il vescovo tedesco Marx detta il suo «Capitale» fondato sull’etica cristiana ma contro la crisi

di VITO PUNZI (Avvenire, 16.05.2009)

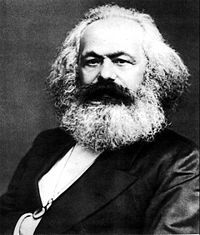

È un dato assodato che nelle università tedesche da qualche tempo si sia tornati a studiare Il capitale di Karl Marx, un po’ per cercarvi rimedi agli effetti della globalizzazione, ma soprattutto - da alcuni mesi a questa parte - per trovare risposte alla drammatica crisi finanziaria internazionale. Attento da sempre ai temi economici e di giustizia sociale, l’attuale arcivescovo di Monaco-Frisinga, Reinhard Marx (già vescovo di Treviri dal 2001 al 2007...), non è rimasto indifferente ai nuovi tentativi d’interpretazione dell’opera fondamentale del filosofo di Treviri e l’anno scorso ha suscitato in Germania un vivace dibattito, pubblicando il suo Capitale, poderosa riflessione che prende provocatoriamente spunto dal testo chiave del suo omonimo ottocentesco. «Marx scrive a Marx» è il titolo dell’introduzione di questo, che non è un libro «riparatore», tanto meno «nostalgico».

Pur accettando che si giochi sulla sua omonimia e rimproverando chi ha lasciato che il filosofo fosse «spedito nel dimenticatoio» (così in un’intervista a Der Spiegel), questa dell’arcivescovo è tutt’altro che una riabilitazione. Come dichiarato alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, accanto al riconoscimento che Karl Marx «nella sua analisi del primo capitalismo ha colto giustamente diversi aspetti », l’arcivescovo non usa mezzi termini per denunciare la sua «immagine totalmente falsa dell’uomo, perché fondata sull’esclusione della dimensione religiosa».

Con questo presupposto, precisa Reinhard Marx, emerge con tutta evidenza la «radice totalitaria » del pensiero del filosofo. Pur rimarcando come l’aver sollevato la questione dei diritti umani non sia solo farina del suo sacco, il prelato concede tuttavia al suo omonimo di aver richiamato in maniera significativa la necessità di definirli in una dimensione sociale, oltre che individuale.

A Reinhard Marx, considerato una delle personalità cattoliche tedesche più acute nella lettura dei fenomeni sociali contemporanei, non interessa tanto guardare a ritroso. Piuttosto, nel contesto dell’odierno disorientamento in materia di regole e di etica nel campo dell’economia e della finanza, la preoccupazione è quella contenuta nei capitoli conclusivi di questo libro: definire la responsabilità morale dell’imprenditore e promuovere un ordine mondiale solidale. Questo, tuttavia, senza dimenticare, al di là delle brutture causate dal «capitalismo primitivo» affermatosi dopo il crollo dei regimi comunisti dell’Europa orientale, il positivo contenuto nei quarant’anni di civiltà occidentale novecentesca: «Di certo - ha dichiarato al proposito l’arcivescovo - abbiamo fatto esperienza del fatto che l’economia di mercato è migliore e tendenzialmente più giusta e per questi motivi è politicamente ed economicamente da preferire al dirigismo ed al collettivismo ».

Reinhard Marx non vede dunque alcuna necessità, visti i danni provocati dal capitalismo che pensava di poter operare in assenza di regole, di dare nuovo vigore ai poteri dello Stato. Si tratta piuttosto di «rapportare lo Stato e il mercato in una forma più ragionevole ». Ed in questo nuovo rapporto «le condizioni dello Stato sociale, così come quelle dello Stato di diritto, o, ancor più concretamente, un controllo delle Borse e una regolamentazione degli appalti sono il presupposto per l’economia di mercato ». Tutto ciò affinché il mercato si trovi «nella condizione di potersi orientare verso il bene comune».

Difficile trovare in questo testo elementi che lo distinguano in maniera sostanziale dalla lunga tradizione di dottrina sociale così come è nata e si è costituita all’interno della Chiesa cattolica (si vedano per esempio le frequenti citazioni dagli scritti «sociali» di Giovanni Paolo II). Tanto che anche sulla questione delle regole, seppur invocate con forza, l’arcivescovo richiama l’uomo al suo essere «soggetto morale», dunque alla sua facoltà di assumersi delle responsabilità.

Per questo non esita a definire una «riduzione» della libertà dell’uomo l’appello lanciato oggi da più parti alle «regole forti». «Piuttosto - sollecita Reinahrd Marx introducendo la figura dell’’onesto commerciante’ - ogni singola azione, per esempio un’azione imprenditoriale, deve essere verificata molto bene e ci si deve chiedere anzitutto come si trattano i propri collaboratori o i propri clienti». Una crisi, quella attuale, che è anzitutto morale, ben coscienti che, quando si riduce il numero di coloro cui è dato partecipare del benessere, inevitabilmente diventa anche sociale.

Alla luce di tutto questo il prelato sollecita infine un ripensamento del rapporto tra capitale e lavoro, soprattutto dopo il fallito tentativo d’emancipazione dei mercati finanziari dall’economia legata al lavoro. Sul piano internazionale il suo auspicio è che in un prossimo futuro si produca una crescita ulteriore dell’organizzazione del commercio internazionale o dello stesso Fondo Monetario, «fino ad arrivare ad un affidabile ordinamento economico mondiale».

Reinhard Marx

Reinhard Marx

IL CAPITALE

IL CAPITALE

Una critica cristiana alle ragioni del mercato

Una critica cristiana alle ragioni del mercato

Rizzoli. Pagine 324.Euro 19,50

Rizzoli. Pagine 324.Euro 19,50

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

- "PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA

- VICO E KARL MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

"X"- FILOSOFIA. A FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA

"X"- FILOSOFIA. A FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.

Federico La Sala

Forum

-

> IL CAPITALE DI REINHARD MARX: UNA ENNESIMA APOLOGIA DEL "PLATONISMO PER IL POPOLO" --- Il Papa respinge le dimissioni di Marx: «Continua come vescovo di Monaco» (di Gianni Cardinale).10 giugno 2021, di Federico La Sala

La lettera.

Il Papa respinge le dimissioni di Marx: «Continua come vescovo di Monaco»

Il cardinale tedesco aveva chiesto al Pontefice di lasciare come risposta alla crisi degli abusi che a suo dire chiederebbe una profonda riforma nella Chiesa

di Gianni Cardinale(Avvenire, giovedì 10 giugno 2021)

Papa Francesco respinge le dimissioni presentate dal cardinale Reinhard Marx e gli chiede di rimanere alla guida dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga.

Lo fa al termine di una accorata lettera autografa scritta oggi in spagnolo e subito diffusa, anche in una traduzione in lingua tedesca, dalla Sala Stampa vaticana. QUI IL TESTO IN ITALIANO

Il cardinale Marx lo scorso 21 maggio aveva scritto a sua volta una lettera - resa pubblica, anche in italiano ed inglese, il 4 giugno - spiegando le ragioni del suo gesto come risposta alla crisi degli abusi che a suo dire chiederebbe una profonda riforma nella Chiesa anche per la risposta insufficiente dell’episcopato.

Il porporato tedesco aveva chiesto al Pontefice di poter lasciare la guida della diocesi bavarese a causa dello scandalo.

E al termine della sua missiva aveva scritto: “Desidero continuare ad essere prete e vescovo di questa Chiesa e continuerò ad impegnarmi a livello pastorale, ovunque Lei lo riterrà opportuno e positivo. Vorrei dedicare gli anni futuri del mio servizio in maniera più intensa alla cura pastorale e impegnarmi per un rinnovamento spirituale della Chiesa, così come Lei instancabilmente ammonisce”.

Papa Francesco in conclusione della sua lettera scrive: “Questa è la mia risposta, caro fratello. Continua come proponi, ma come arcivescovo di Monaco e Frisinga”. “E - aggiunge - se sei tentato di pensare che, confermando la tua missione e non accettando le tue dimissioni, questo Vescovo di Roma (tuo fratello che ti ama) non ti capisce, pensa a quello che Pietro ha provato davanti al Signore quando, a modo suo, ha presentato le sue dimissioni: ’allontanati da me, perché sono peccatore’, e ascoltò la risposta: ‘pasci le mie pecorelle’”.

Nella sua lettera Francesco afferma di condividere la descrizione della crisi proposta dalla lettera di Marx: “Sono d’accordo con te nel descrivere la triste storia degli abusi sessuali e il modo in cui la Chiesa l’ha affrontata fino a poco tempo fa come una catastrofe. Rendersi conto di questa ipocrisia nel modo in cui viviamo la nostra fede è una grazia, è un primo passo che dobbiamo fare. Dobbiamo farci carico della storia, sia personalmente che come comunità. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questo crimine. Accettare significa mettersi in crisi”.

Per il Papa, comunque, oggi “ci viene chiesta una riforma, che - in questo caso - non consiste in parole ma in atteggiamenti che hanno il coraggio di affrontare la crisi, di assumere la realtà qualunque siano le conseguenze”. Perché “ogni riforma comincia da sé stessi”. E la riforma nella Chiesa “è stata fatta da uomini e donne che non hanno avuto paura di entrare in crisi e lasciarsi riformare dal Signore”.

Questo, afferma Francesco, “è l’unico modo, altrimenti non saremo altro che ‘ideologi della riforma’ che non mettono in gioco la propria carne”. Gesù, sottolinea Francesco, “mai accettò di fare ‘la riforma’ (permettimi l’espressione) né col progetto fariseo, o sadduceo, o zelota, o esseno”, ma lo ha fatto “con la sua vita, con la sua storia, con la sua carne sulla croce”.

E questo, riconosce il Papa rivolgendosi a Marx, “è il modo che tu stesso, caro fratello, hai assunto nel presentare la tua rinuncia”, perché “come dici nella tua lettera seppellire il passato non ci porta a nulla”. E “il silenzio, le omissioni, il dare troppo peso al prestigio delle istituzioni portano solo al fallimento personale e storico”.

Il cardinale di Monaco Reinhard Marx nel pomeriggio ha scritto sul sito della diocesi esprimendo sorpresa e commozione. "Non contavo - scrive il porporato sul sito dell’arcidiocesi - su una reazione così veloce e nemmeno mi aspettavo la decisione che io dovessi continuare nel mio servizio". E aggiunge di essere rimasto colpito "dal tono fraterno" delle parole del Papa, dalla percezione di essere stato compreso nelle ragioni riguardanti la richiesta di dimissioni.

Ribadendo di accettare la decisione del Papa, l’arcivescovo tedesco si collega a quanto da lui detto e sottolinea la necessità di "cercare nuove strade da percorrere, anche in considerazione di una storia di molteplici fallimenti, per annunciare e testimoniare il Vangelo".

Per il cardinale Marx, come spiega nel testo rilanciato anche da Vatican News, si apre ora un tempo di riflessioni sul modo di "contribuire ancora di più al rinnovamento della Chiesa", partendo dagli spunti "importanti" che Francesco offre nella sua lettera. Resta comunque "valido - ribadisce il porporato - ciò che avevo sottolineato nella mia dichiarazione e cioè che io stesso devo assumermi la responsabilità personale e anche ’istituzionale’", in particolare "nei riguardi delle vittime".

La decisione del Papa, riconosce il cardinale Marx, "rappresenta per me una grande sfida" e dunque, conclude, tornare "’semplicemente’ all’ordine del giorno di ’ieri’ non può essere la via, né per me né per l’arcidiocesi".

-

> Germania. Il cardinale Marx ha presentato le dimissioni. Il testo della lettera al Papa. Motivazione: assumere la corresponsabilità per la catastrofe degli abusi sessuali da parte di esponenti della Chiesa.4 giugno 2021, di Federico La Sala

Germania. Il cardinale Marx ha presentato le dimissioni al Papa

Ha spiegato che intende assumere la corresponsabilità per la catastrofe degli abusi sessuali da parte di esponenti della Chiesa. Il testo della lettera al Papa

di A.M.B. (Avvenire, venerdì 4 giugno 2021)

- [Foto] Il cardinale Reinhold Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga - Ansa

Ha offerto le sue dimissioni al Papa il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, già presidente della Conferenza episcopale tedesca (dal 2014 al 2020). Nel comunicato pubblicato sul sito dell’arcidiocesi si legge come motivazione la “catastrofe” degli abusi sessuali compiuti da uomini di Chiesa nei decenni scorsi.

In una lettera del 21 maggio a papa Francesco - si legge nel comunicato - il cardinale ha spiegato le ragioni di questo passo e che il Papa lo ha informato che la lettera può ora essere pubblicata e che potrà continuare a svolgere il suo servizio episcopale fino a quando non sarà presa una decisione.

La lettera di Marx al Papa

"Indubbiamente la Chiesa in Germania sta attraversando dei momenti di crisi" esordisce Marx nella lettera al Papa. "La crisi viene causata anche dal nostro personale fallimento, per colpa nostra. Questo mi appare sempre più nitidamente rivolgendo lo sguardo sulla Chiesa cattolica in generale e ciò non soltanto oggi, ma anche in riferimento ai decenni passati. Mi pare - e questa è la mia impressione - di essere giunti ad un ’punto morto’ che, però, potrebbe diventare anche un punto di svolta secondo la mia speranza pasquale".

“Sostanzialmente per me si tratta di assumersi la corresponsabilità relativa alla catastrofe dell’abuso sessuale perpetrato dai rappresentanti della Chiesa negli ultimi decenni”, ha scritto Marx al Papa. Le indagini e le perizie degli ultimi dieci anni "mi dimostrano costantemente che ci sono stati sia dei fallimenti a livello personale che errori amministrativi, ma anche un fallimento istituzionale e ’sistematico’". Le polemiche e discussioni più recenti "hanno dimostrato che alcuni rappresentanti della Chiesa non vogliono accettare questa corresponsabilità e pertanto anche la co-colpa dell’Istituzione. Di conseguenza rifiutano qualsiasi tipo di riforma e innovazione per quanto riguarda la crisi legata all’abuso sessuale". Il cardinale Marx ha chiaramente respinto questa posizione. "Due sono gli elementi che non si possono perdere di vista - prosegue -: errori personali e fallimento istituzionale che richiedono cambiamenti e una riforma della Chiesa. Un punto di svolta per uscire da questa crisi può essere, secondo me, unicamente quella della ’via sinodale’".

Con le sue dimissioni dall’ufficio, prosegue, si creerebbe forse spazio per un nuovo inizio, per un nuovo risveglio della Chiesa. “Voglio dimostrare che non è l’incarico ad essere in primo piano, ma la missione del Vangelo. Anche questo fa parte della cura pastorale. Pertanto, La prego vivamente di accettare le mie dimissioni". "Vorrei dedicare gli anni futuri del mio servizio in maniera più intensa alla cura pastorale e impegnarmi per un rinnovamento spirituale della Chiesa, così come Lei instancabilmente ammonisce" conclude.

IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA

"Il Papa mi ha ora comunicato che questa lettera potrà essere pubblicata"

Nella sua dichiarazione personale, il cardinale affermato di aver più volte pensato di dimettersi dall’incarico negli ultimi mesi. “Gli eventi e le polemiche e discussioni delle ultime settimane hanno avuto un ruolo del tutto secondario” precisa. E sugli abusi osserva: "Con preoccupazione vedo che negli ultimi mesi si nota una tendenza ad escludere le cause sistemiche e i rischi oppure, diciamolo pure, quelle che sono le questioni teologiche fondamentali e ridurre l’elaborazione ad un semplice miglioramento dell’amministrazione".

E conclude: "Questo passo non è facile per me. Mi piace essere prete e vescovo e spero di poter continuare a lavorare anche in futuro per la Chiesa. Il mio servizio per questa Chiesa e per le persone non termina qui. Tuttavia, per il bene di un nuovo e necessario inizio voglio assumermi la corresponsabilità per il passato. Credo che il „punto morto“, in cui ci troviamo attualmente, possa diventare un ’punto di svolta’. È questa la mia speranza pasquale e questo è ciò per cui pregherò e lavorerò".

IL TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE

"Questa società ha bisogno di una Chiesa che si rinnovi"

In conferenza stampa, tenutasi nel primo pomeriggio, il cardinale Marx ha dichiarato: "Non può andar bene che io sia contento personalmente che non mi venga addebitata alcuna colpa". Il punto, ha spiegato, "è la responsabilità istituzionale". "Non sono stanco della carica, e non sono demotivato", ha tenuto a sottolineare. "Sono convinto che questa società abbia bisogno della voce del Vangelo e di una Chiesa che si rinnovi".

I rapporti sugli abusi in Germania

Nel 2018 un rapporto commissionato dalla Chiesa tedesca aveva concluso che almeno 3.677 persone sono state vittime di abusi sessuali da parte di ecclesiastici fra 1946 e 2014. Oltre la metà di quelle persone aveva meno di 13 anni quando fu abusata, mentre quasi un terzo era costituita da chierichetti, secondo il rapporto. Quest’anno un altro studio relativo a Colonia ha rivelato numerosi altri casi di abusi sessuali da parte di sacerdoti. L’arcivescovo di Amburgo, Stefan Heße, già direttore del personale e poi vicario generale dell’arcidiocesi di Colonia, ha presentato nel marzo scorso le sue dimissioni al Papa e ha ricevuto un "congedo" per un tempo non specificato.

-

> Germania. Il cardinale Marx ha presentato le dimissioni. --- Vaticano. Un giugno nero per la dimensione istituzionale della Chiesa (di A. Melloni).18 giugno 2021, di Federico La Sala

Vaticano

Il giugno nero della Chiesa

di Alberto Melloni (la Repubblica, martedì 15 giugno 2021)

Che nel papato di Francesco ci sia un’autenticità cristiana ineguagliata, lo si vede a occhio nudo. Più difficile è vedere se c’è un filo che lega fatti che si inanellano in questo giugno nero per la dimensione istituzionale della Chiesa. In principio c’è il cardinale Marx. Dimettendosi per denunciare l’inerzia della Chiesa, ha di fatto chiesto le dimissioni del Papa. Insegnando a Francesco come si "assume la colpa", gli ha imputato impotenza in quei metodi spicci che, diventati l’unica cura dell’omertà sui crimini pedofili, non possono più discernere fra calunnie e denunce. La risposta del Papa è stata pubblicare la missiva "personale" di Marx il 3 giugno e il 10 respingere le dimissioni. Mescolando Lc 5 e Gv 21, ha ricordato a Marx che nella Chiesa pasce chi ama e non chi mena.

Il 3 giugno Francesco aveva fissato per decreto generale il limite di 10 anni consecutivi al mandato dei capi e degli organi dei movimenti ecclesiali, salvo deroghe: una norma che comprime i diritti dei fedeli, fissa la liquidazione dei capi in carica (Carrón, Impagliazzo, Martinez, ecc.), mette sub iudice i fondatori viventi (Amirante, Kiko, ecc.): in nome di un bene definito ideologicamente.

Il 7 giugno Enzo Bianchi partiva per l’esilio dalla sua comunità: il Papa aveva cercato di spiritualizzare il (suo) decreto che lo disponeva; ma ora che gli psicologismi che lo avevano ispirato si sono rivelati invincibili, resta un danno alla credibilità ecumenica della Chiesa e un monastero in frantumi. Lo stesso giorno Francesco ha chiesto a monsignor Egidio Miragoli di "ispezionare" la congregazione del clero: gesto inedito e inutile, giacché quattro giorni dopo è stato nominato prefetto monsignor You Heung-sik che una recognitio poteva farsela da sé; ma che dice della ruvidità con cui viene trattato anche chi - ad esempio il prefetto uscente cardinale Stella - ha servito il Papa lealmente.

È coevo l’audit del vicariato di Roma affidato dal Papa a Alessandro Cassinis Righini - ex Deloitte e ora revisore della Santa Sede. Anche qui un atto che rincara la sfiducia palesatasi il 25 aprile in San Pietro, quando il Papa aveva puntato il dito contro il segretario generale del vicariato monsignor Pedretti e gli aveva imputato la morte per crepacuore di un collaboratore, e dato credito ad altre chiacchiere.

Intanto il 9 giugno un’altra puntata dell’affaire del cardinale Becciu, contro cui si sta preparando un rinvio a giudizio che si dice voluminoso. Per trovare documentazione "indispensabile per la dimostrazione della sussistenza delle ipotesi di distrazione di fondi pubblici" (così la pm Gerace) la polizia giudiziaria italiana e vaticana ha perquisito la diocesi di Ozieri.

Figlia di una rogatoria diplomaticamente suicida, perché impedirà d’ora in poi alla Chiesa di invocare le proprie immunità, la perquisizione potrebbe voler dire che l’impianto accusatorio è ancora fragilissimo ed evitare che una difesa puntuta mandi in mondovisione un processo al governo centrale; oppure potrebbe essere un modo per mettere pressione al porporato, sottovalutando l’antropologia sarda.

Infine il 6 giugno il Papa ha fatto cenno all’Angelus all’eucarestia come «pane dei peccatori». Una frase indirizzata alla conferenza episcopale americana che deve votare su se o chi possa negare a Joe Biden la comunione per la sua posizione pro choice, in materia di aborto. Forse la segreteria di Stato ha già disinnescato la bomba: ma se il Papa non lo avesse ordinato o permesso il rischio che il secondo presidente cattolico sia bersaglio della sua Chiesa c’è.

C’è un filo fra questi atti? Alcuni vi vedono l’influsso eccessivo di consiglieri grossolani; altri il piglio autoritario già rimproverato al giovane papa Bergoglio nella compagnia. Non cambia. Fossero anche eventi slegati, il loro accumularsi è un fatto che (per stare a Lc 5) prepara una tempesta.

-

> IL CAPITALE DI REINHARD MARX -- Corpus demoni. «Dossier sulle violenze distrutti o mai creati». J’accuse del vescovo Marx: il Vaticano ha insabbiato24 febbraio 2019, di Federico La Sala

Preti pedofili, j’accuse del vescovo Marx: il Vaticano ha insabbiato

Corpus demoni. Al Sinodo l’alto prelato tedesco schierato con Bergoglio: «Dossier sulle violenze distrutti o mai creati». Scontro con i conservatori

di Luca Kocci (il manifesto, 24.02.2019)

La Chiesa ha messo in atto un’azione sistematica di copertura degli abusi sessuali commessi dal clero per proteggere i preti pedofili, «calpestando» le vittime

La severa accusa alle gerarchie ecclesiastiche è arrivata dal cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco-Frisinga e presidente della Conferenza episcopale tedesca, intervenuto ieri mattina in Vaticano, all’incontro mondiale sulla «Protezione dei minori nella Chiesa». Una relazione, quella di Marx, in sintonia con il grido che, fuori dall’aula del Sinodo dove sono riuniti i 190 presidenti delle conferenze episcopali e superiori generali di tutto il mondo, si è levato dalle vittime degli abusi riunite nel network internazionale Eca global (Ending clerical abuse) le quali, in una marcia da piazza del Popolo a piazza San Pietro, hanno chiesto «tolleranza zero», invocando «la fine dell’impunità e degli insabbiamenti degli abusi da parte della Chiesa». «Gli abusi sessuali nei confronti di bambini e giovani sono dovuti all’abuso di potere», ha detto Marx. L’amministrazione ecclesiastica, ha aggiunto, «non ha compiuto la missione della Chiesa, al contrario, l’ha oscurata, screditata e resa impossibile. I dossier che avrebbero potuto documentare i terribili atti e indicare il nome dei responsabili sono stati distrutti o nemmeno creati. Invece dei colpevoli, a essere riprese sono state le vittime ed è stato imposto loro il silenzio. I procedimenti per perseguire i reati sono stati deliberatamente disattesi, anzi cancellati o scavalcati.

I diritti delle vittime sono stati calpestati». Si riferiva in particolare alle diocesi tedesche, ha precisato in conferenza stampa, sottolineando però che «la Germania non è un caso isolato».

Sono indispensabili «trasparenza e tracciabilità», per chiarire «chi ha fatto cosa, quando, perché e a quale fine, e cosa è stato deciso», ha proseguito l’arcivescovo di Monaco, secondo il quale non ci sono obiezioni che tengano: né rispetto al «segreto pontificio» (non vale per «i reati riguardanti l’abusi di minori») né alla preoccupazione di «rovinare la reputazione di sacerdoti innocenti o del sacerdozio e della Chiesa»: la «presunzione di innocenza», la «tutela dei diritti» e «la necessità di trasparenza non si escludono a vicenda». Anzi «non è la trasparenza a danneggiare la Chiesa, ma gli abusi commessi, la mancanza di trasparenza, l’insabbiamento».

È stata anche la volta delle donne.

Prima la testimonianza (venerdì sera) di una vittima che ha subito abusi da quando aveva undici anni da parte di un prete della sua parrocchia: «Da allora - ha raccontato - io che adoravo i colori e facevo capriole sui prati spensierata non sono più esistita», «restano incise nei miei occhi, nelle orecchie, nel naso, nel corpo, nell’anima tutte le volte in cui lui bloccava me bambina con una forza sovrumana, io mi anestetizzavo, restavo in apnea, uscivo dal mio corpo, cercavo disperatamente con gli occhi una finestra per guardare fuori, in attesa che tutto finisse». «Dobbiamo trovare il coraggio di parlare e denunciare - ha concluso -, pur sapendo che rischiamo di non essere credute o di dover vedere che l’abusatore se la cava con una piccola pena», «non può e non deve essere più così».

Poi la relazione di Veronica Openibo, religiosa nigeriana, superiora della Società del santo bambino Gesù, che ha rimarcato l’esistenza di un fenomeno conosciuto già da qualche anno ma ancora in ombra: la violenza subita dalla suore da parte di preti e religiosi, soprattutto in Africa. La Chiesa sta facendo qualcosa, ma «non è ancora abbastanza», ha aggiunto suor Openibo, che ha indicato alcuni problemi da affrontare, come «l’abuso di potere, il clericalismo, la discriminazione di genere», e alcune prassi da abolire: nascondere «per evitare di portare alla luce uno scandalo e gettare discredito sulla Chiesa»; e «la scusa che si debba rispetto ad alcuni sacerdoti in virtù della loro età avanzata e della loro posizione gerarchica».

Oggi il summit termina, con la messa e l’intervento del papa. Le posizioni sono emerse con chiarezza. I conservatori puntano il dito sull’omosessualità: sarebbe questa la causa degli abusi sessuali (però così non spiegano le violenze sulle donne). La maggioranza filo-Francesco indica invece nel clericalismo e nel potere la radice degli abusi e chiede creazione di strutture di ascolto autonome con il coinvolgimento di laici e donne, collaborazione e denuncia alle autorità civili, riforma del segreto pontificio, rimozione di preti colpevoli e vescovi collusi o complici.

Nemmeno sfiorato il tema del celibato obbligatorio - per molti osservatori il vero nodo del problema -, ma su questo punto anche Francesco è inamovibile. Proposte concrete, però, sono state avanzate. L’incontro non ha valore deliberativo, si tratterà quindi di vedere se ora diventeranno regole scritte. «Non crediamo che solo perché abbiamo iniziato a scambiare qualcosa tra di noi, tutte le difficoltà siano eliminate», ha concluso la giornata, con la celebrazione penitenziale. il vescovo ghanese Philip Naameh.

Il vertice

Il consigliere del Papa: «Distrutti i dossier sugli abusi nella Chiesa»

di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 24.02.2019)

- Il cardinale Marx al summit: abolire il segreto pontificio

CITTÀ DEL VATICANO «Ora cerco di concentrarmi sul mio diritto divino di essere vivo». Un giovane cileno che fu abusato da un prete racconta la sua storia, chiude gli occhi e imbraccia il violino, le note di Bach risuonano nel silenzio della Sala Regia e delle gerarchie ecclesiali di tutto il mondo riunite per la «celebrazione penitenziale» guidata da Francesco. Prima del mea culpa del Papa («dobbiamo dire, come il figlio prodigo: Padre, ho peccato») e di cardinali e vescovi («confessiamo che abbiamo protetto dei colpevoli e ridotto al silenzio chi ha subito del male»), il Pontefice ha invitato all’«esame di coscienza» spiegando che «si rendono necessarie azioni concrete per le chiese locali»: l’incontro mondiale sulla protezione dei minori finisce con la messa di oggi ma l’essenziale si vedrà da domani.

La questione centrale è quella che ieri il cardinale Reinhard Marx, uno dei consiglieri più stretti del Papa, ha scandito senza perifrasi: «I dossier che avrebbero potuto documentare i terribili atti e indicare il nome dei responsabili sono stati distrutti o nemmeno creati. Invece dei colpevoli, a essere riprese sono state le vittime ed è stato imposto loro il silenzio. Le procedure e i procedimenti stabiliti per perseguire i reati sono stati deliberatamente disattesi, e anzi cancellati o scavalcati. I diritti delle vittime sono stati di fatto calpestati e lasciati all’arbitrio di singoli individui. Sono tutti eventi in netta contraddizione con ciò che la Chiesa dovrebbe rappresentare». Il cardinale, presidente dei vescovi tedeschi, ha spiegato più tardi che si riferiva in particolare a ciò che la Chiesa tedesca ha scoperto nella ricerca, durata tre anni, sugli abusi nelle sue diocesi. Ma «presumo che la Germania non sia un caso isolato», ha aggiunto.

La denuncia di Marx è la premessa di una serie di riforme, a cominciare dall’abolizione o almeno revisione del «segreto pontificio», definito dal documento «Secreta continere» del 1974.

Il cardinale Marx spiega che la «trasparenza» si deve accompagnare alla «tracciabilità» delle «procedure amministrative», in modo che chiunque possa sempre sapere «chi ha fatto che cosa, quando, perché e a quale fine, e che cosa è stato deciso, respinto o assegnato». E aggiunge: «Ogni obiezione basata sul segreto pontificio sarebbe rilevante solo se si potessero indicare motivi convincenti per cui il segreto pontificio si dovrebbe applicare al perseguimento di reati riguardanti l’abusi di minori. Allo stato attuale, io di questi motivi non ne conosco».

In questi giorni si è parlato di «nuove strutture legali» di controllo - legate ai metropoliti (le diocesi più grandi) e composte anche da laici, donne e uomini - cui i vescovi debbano «rendere conto». E di centri di ascolto per raccogliere denunce in ogni conferenza episcopale e diocesi. Ma soprattutto sono state le donne a scuotere le gerarchie. Dalla canonista Linda Ghisoni alla suora nigeriana Veronica Openibo, che ieri ha parlato di «mediocrità e ipocrisia» e avvertito: «Questa tempesta non passerà. Spero e prego che alla fine di questa conferenza sceglieremo deliberatamente di spezzare ogni cultura del silenzio». Suor Veronica, parlando accanto al Papa, ha evocato il cambio di linea nello scandalo cileno, all’inizio sottovalutato: «La ammiro, fratel Francesco, per essersi preso del tempo, da vero gesuita, per discernere e per essere abbastanza umile da cambiare idea, chiedere scusa e agire: un esempio per tutti noi».

La giornalista messicana Valentina Alazraki non l’ha mandata a dire, a cardinali e vescovi: «Vi aiuteremo a trovare le mele marce e a vincere le resistenze per allontanarle da quelle sane. Ma se voi non vi decidete in modo radicale a stare dalla parte dei bambini, delle mamme, delle famiglie, della società civile, avete ragione ad avere paura di noi, perché noi giornalisti, che vogliamo il bene comune, saremo i vostri peggiori nemici».

-

> IL CAPITALE DI REINHARD MARX --- Un dio chiamato Capitale. Tacete economisti e sociologi in munere alieno. Marx non è affare vostro (di Massimo Cacciari).2 maggio 2018, di Federico La Sala

Due secoli di Marx

Un dio chiamato Capitale

Non è stata l’economia politica il cuore della rivoluzione del grande pensatore. Ma l’Economico come categoria dello spirito. La vera potenza che mette all’opera il mondo

di Massimo Cacciari (l’espresso, 29.04.2018)

Tacete economisti e sociologi in munere alieno. Marx non è affare vostro, o soltanto di quelli di voi che ne comprendano la grandezza filosofica, anzi: teologico-filosofica. Marx sta tra i pensatori che riflettono sul destino dell’Occidente, tra gli ultimi a osare di affrontarne il senso della storia. In questo è paragonabile forse soltanto a Nietzsche. Ma “Il Capitale”, si dirà? Non è l’economia politica al centro della sua opera? No; è la critica dell’economia politica. Che vuol dire? Che l’Economico vale per Marx come figura dello Spirito, come espressione della nuova potenza che lo incarna nel mondo contemporaneo. L’Economico è per Marx ciò che sarà la Tecnica per Heidegger: l’energia che informa di sé ogni forma di vita, che determina il Sistema complessivo delle relazioni sociali e politiche, che fa nascere un nuovo tipo di uomo. Nessuna struttura cui si aggiungerebbe una sovra-struttura a mo’ di inessenziale complemento - l’Economico è immanente in tutte le forme in cui l’agire e il pensare si determinano; ognuna di esse è parte necessaria dell’intero.

Marx è pensatore del Tutto, perfettamente fedele in questo al suo maestro Hegel. Il Sistema è più delle parti, irriducibile alla loro somma. Chi intende l’Economico come una struttura a sé, autonoma, che determinerebbe meccanicisticamente le altre, non ha capito nulla di Marx. Marx non è pensatore astratto, e cioè non astrae mai l’Economico dall’intero sistema delle relazioni sociali, culturali, politiche.

La sua domanda è: quale potenza oggi governa l’Intero e come concretamente essa si esprime in ogni elemento dell’Intero? L’Economico è infinitamente più che Economico. Esso rappresenta nel contemporaneo la potenza che mette all’opera il mondo.

Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.

Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.Per Marx è questo il “nuovo mondo” che il sistema di produzione capitalistico crea, non certo dal nulla, ma certo sconvolgendo dalle radici forme di vita e relazioni sociali, insomma: l’ethos dell’Occidente, la “sede” in cui l’Occidente aveva ino ad allora abitato È il mondo dove il Logos della forma-merce si incarna in ogni aspetto della vita, per diventarne la religione stessa. E Marx ne esalta l’impeto rivoluzionario. È questo impeto che per lui va seguito, al suo interno è necessario collocarsi per comprenderne le contraddizioni e prevederne scientificamente l’aporia, e cioè dove la strada che esso ha aperto è destinata a interrompersi - per il salto a un altro mondo. Qui bisogna intendere bene: la contraddizione non viene da fuori, da qualcosa che sia “straniero” al Sistema.

Contraddittorio in sé è il capitalismo stesso. Il capitalismo è crisi, è fatto di crisi. Funziona per salti, che ogni volta mettono inevitabilmente in discussione gli equilibri raggiunti. Non vi è riproduzione senza innovazione. Questo è noto anche agli economisti.

Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.

Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.

È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.

È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.Questa contraddizione muove tutto. E ognuno è imbarcato in essa. L’idea di poterne giudicare “dall’alto” costituisce per l’appunto quella ideologia, che Marx sottopone a critica in dalle prime opere. Se la realtà dell’epoca è contraddizione inscindibilmente economica e politica, ogni interpretazione che la riduca a fatti naturalisticamente analizzabili la mistifica. Non è possibile cogliere la realtà del Sistema che collocandosi in esso, e dunque collocandosi nella contraddizione. Soltanto in questa prospettiva l’Intero è afferrabile. Non si comprende la realtà del presente se non in prospettiva e perciò a partire da un punto di vista determinato. Impossibile oggi un sapere astrattamente neutrale. La pretesa all’avalutatività è falsamente scientifica; l’epoca costringe a prender-parte, all’aut-aut. A porsi in gioco, alla scommessa anche. Il momento, o il kairòs, della decisione politica viene cosi a far parte della stessa potenza dell’Economico, resta immanente in essa.

È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.

È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.Poiché concepisce la storia dell’Occidente come conflitto, e conflitto determinato dal suo carattere di classe, e poiché intende il presente alla luce dell’intrinseca contraddittorietà della stessa potenza rivoluzionaria del Sistema tecnico-economico, Marx pensa di aver posto saldamente sui piedi il pensiero dialettico dell’idealismo. Le epoche della Fenomenologia hegeliana dello Spirito non trovano conclusione in un Sapere assoluto che tutte accoglie e accorda, in una suprema Conciliazione, ma nella insuperabile contraddizione tra la potenza universale del Lavoro produttivo divenuto cosciente di sé e la sua appropriazione capitalistica. Si tratta di ben altro che di calcoli su valore e plusvalore.

L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?

L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?

Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.

Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.

Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.

Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.

La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.

La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.

RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.

Federico La Sala

-

> IL CAPITALE DI REINHARD MARX -- Germania: Baviera, obbligo del crocifisso negli edifici pubblici. No dei vescovi. Card. Marx, “non è un simbolo culturale”.30 aprile 2018, di Federico La Sala

Dibattito

Germania: Baviera, obbligo del crocifisso negli edifici pubblici. No dei vescovi. Card. Marx, “non è un simbolo culturale” *

Genera “divisione, inquietudine e contrasto” la decisione presa martedì scorso dal governo bavarese guidato da Markus Söder (Csu) di appendere una croce in tutti gli edifici regionali. “Se la croce è vista solo come un simbolo culturale, non la si capisce”; la croce “è un segno di protesta contro la violenza, l’ingiustizia, il peccato e la morte, ma non un segno contro altre persone”: così il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco di Baviera, oltre che presidente dei vescovi tedeschi, che ieri, in un’intervista al Süddeutschen Zeitung (Sz), si è criticamente espresso contro la decisione.

Da più parti, in ambito cattolico ed evangelico, si sono alzate voci contro questa che è stata definita una “iniziativa populistica da campagna elettorale”. La Baviera andrà al voto tra sei mesi. “Che significa vivere in una terra cristiana?”, questa è la domanda da porsi secondo il card. Marx, in modo che apra ad accogliere tutti. Anche l’arcivescovo di Bamberga mons. Ludwig Schick si era pronunciato qualche giorno prima: “La croce non è un segno identitario di una regione o di uno Stato” ma è un invito a imparare a vivere nella solidarietà e nell’amore.

Comunicando la notizia della decisione Söder aveva invece detto: “È un chiaro riconoscimento della nostra identità bavarese e dei valori cristiani”. L’ordine di Söder “potrebbe dare l’impressione che ci sia un ritorno della religione cristiana”, scrive oggi Sz. “L’impressione è sbagliata. Non c’è una tale rinascita. C’è solo un ritorno del suo sfruttamento politico”.

* Agenzia SIR, 30 aprile 2018 (ripresa parziale, senza immagini).

-

>APOLOGIA DEL "PLATONISMO PER IL POPOLO" E DEL RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE CAPITALISTICO -- BAVIERA. Non piace a Marx (il vescovo) il crocefisso in uffici pubblici (di Roberto Brunelli)30 aprile 2018, di Federico La Sala

Baviera, il dilemma di Söder

Non piace a Marx (il vescovo) il crocefisso in uffici pubblici

di Roberto Brunelli (la Repubblica, 30.04.2018)

Parole inequivocabili, quelle di Marx. Il suo è un “no” forte e vibrante al crocefisso appeso d’obbligo negli uffici pubblici: «Non spetta allo Stato spiegare quale sia il significato della croce», tuona. Solo che non è di Karl Marx, l’autore del Capitale, che stiamo parlando, ma di Reinhard Marx, arcivescovo e cardinale nonché presidente della Conferenza episcopale tedesca. Che in un’intervista alla Süddeutsche Zeitung ha frontalmente attaccato il governatore della Baviera Markus Söder, il cui gabinetto martedì scorso ha varato una direttiva per cui in ogni locale pubblico del Land dovrà essere appeso il simbolo della cristianità.

Iniziativa che ha scatenato, in un paese a forte impronta laica come la Germania, un dibattito furioso che è andato ben oltre i confini della Baviera: i Verdi e la Linke definiscono di natura «populista e anticostituzionale» la sortita del cristiano-sociale Söder, mentre i liberali di Christian Lindner non esitano a parlare di «profanazione della croce». Pure diversi importanti esponenti della Chiesa bavarese reagiscono con nervosismo: «La croce non è mica il logo di una campagna elettorale». I sondaggi non aiutano: secondo un rilevamento dell’istituto Emnid per la Bild, è contrario all’affissione del crocefisso il 64% dei tedeschi.

Ma il vero colpo al cuore per il povero Söder - che aveva tentato di difendersi tirando in ballo «l’identità bavarese» - è la sortita senza se e senza ma del cardinale Marx. La decisione di procedere all’affissione del crocefisso negli uffici del Land crea «divisione e inquietudine», scandisce il capo dei vescovi: «E chi vede il crocefisso solo come un simbolo culturale non ne ha compreso il significato». Parole come pietre, che sottintendono la natura strumentale della decisione del governo bavarese: «La croce viene espropriata in nome dello Stato», attacca Marx, secondo cui «essa è un simbolo del rifiuto della violenza, dell’ingiustizia e del peccato, ma non un simbolo rivolto contro altri esseri umani».

Marx sottolinea che, sì, è opportuno un dibattito sul crocefisso, ma in termini che certo non sono quelli intesi da Söder: «Cosa significa vivere in un paese caratterizzato cristianamente?», si chiede il presidente della conferenza episcopale, secondo cui la definizione comprende «i cristiani, ma anche i musulmani, gli ebrei e coloro che non credono affatto». Marx non ha dubbi: lo Stato deve far sì che possano «articolarsi» le diverse confessioni, ma non può decidere quale debba essere il contenuto di una convinzione religiosa.

Insomma, il Vangelo non si lascia tradurre in politica in una scala “uno ad uno”: «La croce dovrebbe essere un modello per la politica affinché sia rispettata la dignità di ogni persona, soprattutto dei più deboli. Sono questi i parametri su cui misurarsi».

Insomma, Marx e crocefisso non è un ossimoro, in Germania. Altro che oppio dei popoli.

-

> IL CAPITALE DI REINHARD MARX --- LA CHIESA TEDESCA SI SCOPRE “MARXISTA”. Il card. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco-Frisinga, sarà per i prossimi sei anni il presidente della Conferenza episcopale tedesca17 marzo 2014

PRESIDENZA DEI VESCOVI: LA CHIESA TEDESCA SI SCOPRE “MARXISTA” *

37559. MÜNSTER-ADISTA. Il card. Reinhard Marx, dal 2008 arcivescovo di Monaco-Frisinga, sarà per i prossimi sei anni il presidente della Conferenza episcopale tedesca, succedendo a mons. Robert Zollitsch, di Friburgo, che lascia per raggiunti limiti di età. I vescovi lo hanno eletto il 12 marzo al termine della loro assemblea primaverile, svoltasi a Münster dal 10 al 13 marzo. Marx è uno dei personaggi di maggiore spicco non soltanto nell’episcopato tedesco - che pure, in questo momento, ha un ruolo di rilievo nella Chiesa europea, basti pensare al recente dibattito sulla comunione ai divorziati risposati - ma anche in Curia: papa Francesco lo ha infatti scelto, lo scorso anno, per il suo G8 e, appena qualche settimana fa (8/3), lo ha anche nominato coordinatore del nuovo Consiglio per l’Economia.

Marx, dunque, è destinato ad occupare un ruolo di rilievo in un episcopato, quello tedesco, estremamente polarizzato, caratterizzato da punte avanzate e intransigenti conservatori. 60 anni, corporatura imponente, appassionato di sigari e del buon vino, considerato un riformatore, Marx si è rivelato, negli ultimi anni, come una delle figure più significative e forti della Chiesa tedesca, anche grazie alle sue capacità di mediazione “politica” e di comunicazione, e alla stima di cui gode, anche a livello internazionale. Nel 2010 è stato il primo vescovo (e finora l’unico) ad affrontare con grande rigore ed esaustività la questione degli abusi sessuali perpetrati dal clero e recentemente ha “sfidato” il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nonché suo concittadino card. Gerhard Ludwig Müller sulla questione dei divorziati risposati. Marx, infatti, è sempre stato al primo posto nel chiedere un cambiamento deciso di rotta nelle varie questioni che la pastorale familiare abbraccia, e a considerare il prossimo Sinodo dei vescovi come un’occasione preziosa in questo senso. In occasione dell’ultimo Concistoro, l’arcivescovo di Monaco aveva condiviso a tal punto la relazione del card. Walter Kasper (v. notizia su questo stesso numero) da volerla pubblica: «I sacramenti - ha detto in una conferenza stampa in Germania all’indomani del Concistoro - non dovrebbero essere intesi come una sorta di strumento disciplinare”, ma «di guarigione».

La sua elezione era tutt’altro che scontata, dal momento che numerosi e gravosi sono gli incarichi che ricopre: oltre a quelli già citati in Curia, Marx è presidente della Comece, la commissione dei vescovi dell’Ue, e grande cancelliere dell’unica università cattolica tedesca ad Eichstätt-Ingolstadt; è stato inoltre alla guida della commissione episcopale sui temi sociali ed economici. Grazie al suo rigore espressivo e di pensiero, è stato chiamato come interlocutore in ambiti anche molto eterogenei, dal forum economico di Davos all’Università di Oxford. Prima dell’assemblea dei vescovi aveva rilasciato un’intervista al quotidiano della sinistra alternativa Tages Allgemeine Zeitung, in cui condivideva la critica al capitalismo di papa Francesco.

La sua elezione, decisa al quinto scrutinio, ovviamente non ha accontentato tutti, e c’è chi teme che in questo nuovo ruolo Marx possa imporre eccessivamente il suo peso. «Il presidente non è un papa nazionale», ha detto il vescovo di Augsburg mons. Konrad Zdarsa; deve solo fare il «moderatore», ha aggiunto il vescovo di Münster mons. Felix Glenn: «Deve garantire un’unità nella Conferenza. Vi possono essere opinioni diverse, e ci sono, ovviamente, in un organismo formato da 66 “leader alfa”, ma lui deve riuscire a tenere insieme tutto».

È evidente che, nella situazione in cui versa la Chiesa tedesca, sconvolta da diverse tempeste che ne hanno messo in discussione la credibilità, tra cui quella, ultima in ordine di tempo, della diocesi di Limburg e del suo vescovo “spendaccione” mons. Franz-Peter Tebartz van Elst, Marx dovrà essere molto più che un semplice moderatore: grazie alla sua indole positiva ed energica, sono in molti a sperare in un nuovo inizio. Senza contare in prospettiva la rilevanza del presidente della Conferenza episcopale, se si deve prestare fiducia alla volontà espressa dal papa di dare alle Conferenze maggiori competenze.

Marx, nativo della Westfalia, ha compiuto i suoi studi di teologia e filosofia a Paderborn, Parigi, Münster e Bochum. Ordinato sacerdote nel 1979, dieci anni dopo ha ottenuto il dottorato in Teologia. Nel 1996 è stato nominato vescovo ausiliare a Paderborn e, dopo aver anche insegnato presso la locale Facoltà teologica, nel 2001 è stato scelto come vescovo a Treviri, prima di approdare nel 2008 a Monaco. Dal 1999 al 2008 è stato presidente della Commissione episcopale Giustizia e Pace, nonché del ZentralKomitee der Deutschen Katholiken. Nel 2010 la nomina cardinalizia. Ha incarichi anche all’interno del Pontificio Consiglio per i Laici e della Congregazione per le Chiese orientali. (ludovica eugenio)

* Adista Notizie n. 11 del 22/03/2014

-

> DURE CRITICHE DEL CARDINALE REINHARD MARX A MULLER, SUL "NO COMUNIONE AI DIVORZIATI RISPOSATI". Ha costruito un “recinto” attorno all’ospedale da campo della misericordia,12 novembre 2013, di Federico La Sala

- Note introduttive (fls):

ZEUS MOLTO PIU’ SAGGIO DEL DIO DI RATZINGER E BERGOGLIO

Vaticano, lettera ai vescovi tedeschi: “No comunione ai divorziati risposati”

Monsignor Gerhard Ludwig Müller, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, ha bocciato l’apertura della diocesi di Friburgo. Una mossa concordata con Bergoglio, che su un tema così delicato non vuole nessuna "fuga in avanti"

di Francesco Antonio Grana (il Fatto quotidiano, 12 novembre 2013)

Questa comunione non s’ha da dare, né domani, né mai. È questo in sintesi il pensiero del “custode della fede” di Santa Romana Chiesa, monsignor Gerhard Ludwig Müller, parafrasando i “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni, uno dei pochi libri che Papa Francesco tiene gelosamente sulla sua scrivania nella suite 201 di Casa Santa Marta. Il prefetto della Congregazione per la dottrina della fede - e curatore dell’opera omnia di Joseph Ratzinger - ha bocciato senza appello l’apertura ai divorziati risposati espressa da un ufficio della diocesi di Friburgo. Müller che, secondo le indiscrezioni è al secondo posto dietro il Segretario di Stato Pietro Parolin nella lista dei cardinali che Papa Francesco creerà nel suo primo concistoro del 22 febbraio 2014, ha inviato una lettera durissima a tutti i vescovi della Germania. Una mossa concordata con Bergoglio che su un tema così delicato non vuole nessuna “fuga in avanti”, espressione adoperata dal portavoce vaticano padre Federico Lombardi, delle chiese particolari a dispetto del dibattito sinodale che coinvolgerà per due anni i rappresentati dell’episcopato mondiale.

Una discussione che, proprio per volontà del Papa, sarà preceduta dalla più ampia consultazione di fedeli mai avvenuta nella storia della Chiesa di Roma su temi così delicati come i matrimoni gay e “l’utero in affitto”. Nella sua lettera, Müller sottolinea che nel documento della diocesi di Friburgo viene utilizzata una “terminologia non chiara” e in alcuni punti esso si allontana dal magistero della Chiesa, in particolare quando affronta la possibilità che una coppia di divorziati risposati arrivi responsabilmente, attraverso una decisione di coscienza, ad accostarsi alla comunione. In questo caso, secondo gli autori del documento, il parroco e la comunità devono rispettare tale decisione. Müller, invece, ribadisce che i divorziati risposati devono essere invitati a partecipare alla vita della Chiesa, ma non possono essere assolutamente ammessi alla comunione. Il farlo, secondo il “custode della fede”, creerebbe uno smarrimento dei fedeli relativamente al magistero della Chiesa sulla indissolubilità delle nozze.

Un’altra critica riguarda la preghiera e la benedizione delle coppie di divorziati risposati. “Cerimonie di questo tipo - scrive Müller - sono state espressamente vietate da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Pertanto, a causa delle citate divergenze il progetto di linee-guida deve essere ritirato e rielaborato in modo che non vengano avallate vie pastorali contrarie al magistero della Chiesa”. La dura bocciatura del prefetto della Congregazione per la dottrina della fede ha suscitato subito la reazione del cardinale di Monaco e Frisinga, sede episcopale che fu di Ratzinger, Reinhard Marx, uno degli otto “saggi” scelti da Papa Francesco per aiutarlo nel governo della Chiesa ed elaborare la riforma della Curia romana. Il porporato ha bollato la lettera di Müller come “un’eruzione di dottrina” e un “recinto” posto attorno all’ospedale da campo della misericordia, immagine che aveva utilizzato Bergoglio per definire la Chiesa nella sua intervista alla Civiltà cattolica.

“Il prefetto della Congregazione per la dottrina della fede non può chiudere la discussione”, ha ribattuto duramente Marx. Da cardinale di Buenos Aires, Bergoglio precisava che “oggi nella dottrina cattolica si rammenta ai fedeli divorziati e sposati in seconde nozze che non sono scomunicati, sebbene vivano una condizione al margine di quanto esige l’indissolubilità matrimoniale e il sacramento stesso del matrimonio, e si chiede loro di integrarsi comunque nella vita parrocchiale. Le Chiese ortodosse - aggiungeva il futuro Papa - hanno un’apertura anche più grande in merito al divorzio”. Non a caso Francesco vuole invitare proprio i “fratelli ortodossi” ai due sinodi che si occuperanno della famiglia, nel 2014 e nel 2015, e che dovranno decidere se dare o no la comunione ai divorziati risposati.

-

> IL CAPITALE DI REINHARD MARX: UNA ENNESIMA APOLOGIA DEL "PLATONISMO PER IL POPOLO" E DEL RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE CAPITALISTICO. ---- Bentornato Marx!, con il punto esclamativo, è il titolo dell’affascinante libro di Diego Fusaro (di Gianni Vattimo).26 gennaio 2010, di Federico La Sala

Ben scavato vecchio Karl

Come e perché torna attuale il suo pensiero, un cantiere riaperto di fronte alle crisi del capitalismo

di GIANNI VATTIMO *

Ricordate la battuta di qualche anno, o decennio, fa: «Dio è morto, Marx è morto, e anch’io non mi sento troppo bene»? Ebbene forse possiamo cancellarla definitivamente. Dio se la cava ancora egregiamente, nonostante i dubbi alimentati dalle condotte scandalose dei suoi ufficiali rappresentanti in terra; e Marx è ormai largamente risuscitato per merito del palese fallimento del suo nemico storico, il capitalismo occidentale, salvato solo dalle misure «socialiste» dei governi liberali dell’Occidente.

Ad annunciare con freschezza (e audacia) giovanile il ritorno di Marx è uno studioso torinese emigrato temporaneamente al San Raffaele di Milano, dottorando sotto la saggia guida di Giovanni Reale, un accademico non uso a coltivare giovani ingegni sovversivi. Bentornato Marx!, con il punto esclamativo, è il titolo dell’affascinante libro di Diego Fusaro uscito presso Bompiani (pp. 374, e 11,50). Il libro ha il difetto di portare una dedica al sottoscritto, che ha avuto la ventura di essere tra i professori torinesi presso i quali ha studiato l’autore. Ma ne posso parlare senza pudore perché, a parte l’affettuosa dedica, di mio nel libro non c’è niente, credo nemmeno una citazione; il che può ben valere come garanzia: sia della serietà del lavoro, sia dell’assenza di qualunque conflitto di interesse in questa recensione.

Anzitutto, ci voleva la passione e il coraggio di uno studioso giovane per affrontare l’impresa di una ripresentazione complessiva del pensiero di Marx; non tanto perché ancora agli occhi di molti Marx sembra essere un argomento tabù. Ma soprattutto perché bisognava fare i conti con una bibliografia sterminata di studi critici, di interpretazioni anche politicamente contrastanti, senza metterli semplicemente da parte come se fosse possibile tornare al «vero Marx» saltando la storia della fortuna e sfortuna dei suoi testi; e senza, d’altra parte, farsi travolgere dalle discussioni tra gli interpreti, producendo un ennesimo studio in cui Marx risulta oscurato da uno dei tanti ritratti che pretendono di rappresentarlo.

Fusaro è riuscito egregiamente a evitare i due rischi, e ha raccontato con chiarezza e vivacità vita e dottrina di Marx prendendo anche francamente posizione su tante questioni interpretative presenti nella vasta letteratura che cita e discute nelle note. Uno dei temi ricorrenti nel libro è quello del rapporto tra Marx e il marxismo. Ma, dice Fusaro, l’opera di Marx è stata sempre un cantiere aperto - anche il Capitale è un libro incompiuto; e pretendere di cercare una verità originaria di Marx è sempre stata solo la tentazione dei dogmatismi che hanno creduto di richiamarvisi anche in connessione con politiche di dominio.

Dogmatismo è anche parlare di un socialismo «scientifico», ovviamente. Un vasto settore del marxismo novecentesco è stato dominato (si pensa ad Althusser) dall’idea che Marx sia stato anzitutto uno scienziato della società: proprio Althusser insisteva sulla «rottura epistemologica» che separerebbe il Marx giovane (i famosi Manoscritti economico-filosofici del 1844) dal Marx del Capitale, analista obiettivo della società dello sfruttamento e dell’alienazione.

Fusaro, del resto con l’appoggio di molti studi recenti, mostra che neanche l’analisi obiettiva delle strutture del capitalismo condotta nel Capitale sarebbe possibile senza l’operare, nello spirito di Marx, di un costante proposito normativo. Il termine «critica» che ricorre così spesso nei titoli dei suoi scritti - dalla Critica della filosofia del diritto di Hegel fino allo stesso Capitale che è sottotitolato «Critica dell’economia politica», ha sempre avuto per lui il duplice significato: analisi di un oggetto per determinarne il significato e valore, e smascheramento e denuncia di errori e mistificazioni.

Per questo Marx merita la qualifica di pensatore «futurocentrico»; per il quale la filosofia non deve limitarsi a descrivere (o addirittura, a contemplare) il mondo, ma deve trasformarlo (come dice la famosa undicesima delle Tesi su Feuerbach). A quella che Gramsci definirà la «filosofia della prassi» Marx giunge partendo da posizioni che condivide con i «giovani hegeliani», discepoli di Hegel che radicalizzavano in senso rivoluzionario le tesi del maestro, ma sempre mantenendosi nell’ambito di una critica teorica degli errori: così, la religione veniva smascherata come proiezione del desiderio di perfezione dell’uomo, ma tutto si limitava a sostituirvi un atteggiamento mentale filosofico.

Via via che, anche come giornalista della Gazzetta Renana, Marx acquista conoscenza concreta delle condizioni di sfruttamento in cui vivono i salariati della sua epoca, le posizioni di critica filosofica dei giovani hegeliani gli appaiono sempre più insufficienti: se l’uomo proietta in Dio una immagine di perfezione e felicità che non può avere, non basta spiegargli questo meccanismo alienante; bisogna modificare le condizioni di miseria e di infelicità in cui di fatto vive. Questo in fondo è il significato fondamentale del materialismo storico, che come lo spettro del comunismo ha tanto spaventato le borghesie di tutto il mondo.

Il Manifesto del Partito comunista, scritto nel 1848, è un lavoro «su commissione», Marx e Engels lo scrivono per mandato dalla Lega dei comunisti che si riunisce a congresso nel 1847, mentre nel 1864 parteciperanno alla fondazione della Associazione internazionale dei lavoratori, poi passata alla storia come la Prima Internazionale. Anche se da «giovane hegeliano» ha aspirato alla carriera accademica, Marx è ormai un attivista politico, anche la grande impresa scientifica del Capitale nasce in questo clima.

Ma: critica e azione politica in nome di che? Marx, nonostante le apparenze e le opinioni di tanti suoi interpreti, è un «filosofo della storia», eredita da Hegel, rovesciandone il senso puramente idealistico, una prospettiva finalistica (una traccia secolarizzata di religiosità): non che ci «sia» un senso dato della storia, ma certo l’uomo lo può creare se si progetta in un tale orizzonte. La descrizione scientifica del capitalismo ha solo senso in questa prospettiva emancipativa. Che nonostante il «sonno della ragione» mediatico-televisivo in cui siamo caduti, ha ancora, e di nuovo, la capacità di svegliare anche noi: davvero, bentornato Marx!