COSA SUCCEDE NEL CERVELLO QUANDO SI PENSA A DIO. Uno studio americano a cui ha partecipato anche Giovanna Zamboni, ricercatrice italiana all’università di Oxford - di Elena Dusi

martedì 10 marzo 2009.

L’ultima scoperta di uno studio americano su alcuni volontari.

L’ultima scoperta di uno studio americano su alcuni volontari.

Se si parla di religiosità, si attiva una specifica area cerebrale.

Se si parla di religiosità, si attiva una specifica area cerebrale.

La risonanza magnetica fotografa reazioni simili in credenti e non credenti

La risonanza magnetica fotografa reazioni simili in credenti e non credenti

Ecco la zona del cervello

Ecco la zona del cervello

dove nasce la fede in Dio

dove nasce la fede in Dio

di ELENA DUSI *

SE DIO esiste, il cervello dell’uomo è lo specchio ideale per rifletterlo. Nei credenti come nei non credenti, la questione dell’esistenza di un aldilà impegna aree della corteccia cerebrale molto evolute che sono - così come la facoltà di credere in una divinità - assenti nelle specie diverse dall’uomo.

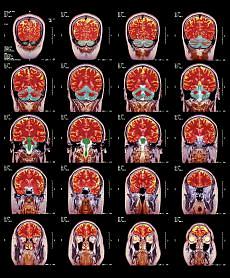

Con una serie di domande a sfondo religioso e una "macchina fotografica" del cervello come la risonanza magnetica funzionale, un gruppo di ricercatori dei National Institutes of Health (Nih) americani è andato a pizzicare le aree del senso divino. Le immagini delle varie porzioni di cervello attivate da domande come "la vita ha fini superiori?" o "che effetti ha la rabbia divina?" appaiono sul numero di oggi della rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

"L’argomento è delicato. Il nostro obiettivo non era trovare Dio nel cervello, ma capire cosa accade nel cervello quando si pensa a Dio" spiega Giovanna Zamboni, la ricercatrice italiana oggi all’università di Oxford che ha partecipato alla ricerca quando era ai Nih. "Abbiamo scoperto che chi non crede reagisce alle domande sulla fede in maniera simile a chi crede. Indipendentemente dalla risposte che ognuno si dà, gli strumenti intellettivi usati per affrontare il tema del divino sono comuni a tutte le persone".

Chiedendo a una sessantina di volontari se Dio è coinvolto o meno nelle vicende del mondo, attraverso domande come "la sua volontà guida i tuoi atti?" o "ti aspetti una punizione da lui?", nel cervello si attivano aree della corteccia frontale legate al pensiero astratto e alle decisioni su quale sia il comportamento migliore da adottare. Riflettendo sulle emozioni attribuite a Dio (rabbia, amore, senso di protezione), l’organo del pensiero reagisce esattamente come se si trovasse di fronte a un’altra persona e cercasse di decifrare il suo stato mentale attraverso le espressioni del viso o i comportamenti. Dottrine complesse come la trinità o la creazione del mondo hanno bisogno della funzione del pensiero astratto, molto specializzata nella nostra specie. Ricordare invece preghiere o cerimonie particolari attiva l’area visiva del cervello.

Giorgio Vallortigara, che insegna neuroscienze all’università di Trento e ha scritto con Telmo Pievani e Vittorio Girotto "Nati per credere", commenta che "probabilmente nel cervello non esiste un modulo specifico per l’idea di Dio, ma la fede nel soprannaturale si appoggia a strutture cerebrali". La psicologia della religione "è nata per spiegare come mai le diverse espressioni di fede mostrano nuclei comuni, come se esistesse un nocciolo di credenza universale con una base biologica nel cervello".

Forum

-

> COSA SUCCEDE NEL CERVELLO QUANDO SI PENSA A DIO. --- La ricerca di Michael Persinger, il "casco di Dio", e la “matematica del mistero” (di Raul Gabriel).31 dicembre 2019, di Federico La Sala

MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. LA LEZIONE DI KANT... *

Idee.Il casco di Dio e la mela: la logica vinta dalla “matematica del mistero”

C’è una razionalità orizzontale e una verticale: la prima crede di dominare il reale, la seconda esce dai binari del già scritto e comprende la totalità. È lo strumento per compiere la nostra umanità

di Raul Gabriel (Avvenire, domenica 29 dicembre 2019)

Il termine “razionale” viene usato spesso a sproposito. In sé non identifica alcuna categoria certa. La razionalità è una materia talmente malleabile che può schiudere visioni sorprendenti o ingabbiare in strutture di ragionamento rigide da cui non si riesce più a uscire. Tutto dipende dalla qualità della razionalità. E la qualità dipende in buona parte dall’asse su cui si sviluppa.

Ognuno di noi è razionale, e non è escluso che, sia pure con le limitazioni del caso, la razionalità possa essere estesa anche al mondo animale. L’interpretazione della parola “razionale” si infiltra nei labirinti sinaptici per strade che possono essere molto diverse. Persino in contraddizione tra loro.

Qual è il punto critico? Il fatto che alcuni sviluppano una razionalità orizzontale, caratterizzata da grande ricchezza di informazioni organizzate in maniera estremamente meccanica, rafforzata non di rado da un autocompiacimento che frena ogni possibile risonanza capace di espandere la struttura del ragionamento. Non è importante che si tratti di storia, arte, biologia, fisica, teologia, critica letteraria e così via. Ciò che importa è la propensione ad articolare il pensiero secondo concatenazioni vincolate e sequenziali che lo rendono simile ai processi produttivi delle macchine di produzione alfanumeriche.

Altri invece sviluppano una razionalità verticale e obliqua che al posto delle meccanicità orizzontali-aritmetiche, ha come fondamentale caratteristica la potenzialità dei salti di intuizione. Il modo verticale, se così possiamo chiamarlo, va spesso in conflitto con il procedimento meccanico. A differenza del modo orizzontale che si accontenta di risultati facilmente dimostrabili a patto di rimanere in prospettive estremamente limitate, non dà sempre garanzia di successo, ma è l’unico che può portare a veri salti cognitivi.

Un collezionista di Milano in visita al mio studio ha detto una cosa di cui sono profondamente convinto. Le intuizioni più potenti vengono praticamente sempre dagli autodidatti. Aggiungerei anche da coloro che hanno un rapporto profondamente conflittuale con gli studi e non ne diventano il breviario noioso e ragionieristico da esporre come una litania stanca per la troppa abitudine. L’intelligenza orizzontale ha molto a che fare con la burocrazia intellettuale, e spesso si sposa più con l’ansia di un facile riconoscimento da parte degli altri che con una sete di indagine.

Il casco di Dio

La ricerca di Michael Persinger, neuroscienziato sviluppatore del cosiddetto “casco di Dio”, originariamente “casco di Koren” da Stanley Koren il suo primo creatore, può essere emblematica della distinzione tra i procedimenti orizzontale e verticale. Soprattutto nelle sue conseguenze. Sono convinto che non molti conoscano Persinger, scomparso di recente e fondatore del Behavioral Neuroscience Program, settore di ricerca sulle neuroscienze che innesta psicologia, chimica, neurologia e biologia in un progetto sperimentale che ha generato branche di studio come la neuroteologia.

Cercherò di illustrare brevemente la sua esperienza. Il “casco di Dio” è un semplice casco da motoslitta dotato di due solenoidi in grado di emettere leggeri campi magnetici. Fatto indossare a una persona in un ambiente isolato senza suoni e stimoli di sorta, produce un leggero campo magnetico sul lobo temporale. La stimolazione porta l’individuo ad avvertire delle presenze. In alcuni casi i soggetti sono in grado di elencare numero e posizioni spaziali di queste presenze.

Durante l’esperimento sono state riferite sensazioni come “uscire dal corpo” e cose del genere. L’esperienza di per sé è estremamente interessante, come indagine conoscitiva e medica. La capacità del cervello, e per esteso del corpo, di sintonizzarsi su forze invisibili ma perfettamente presenti e “corporee”, reagire a esse generando percezioni di varia natura, è sicuramente un campo di indagine molto affascinante.

Ma questo è il dato empirico. In sé non significa nulla. Come tutti i dati sperimentali osserva ciò che succede ma non può dire nulla sul perché succede. Michael Persinger ha applicato alla interpretazione dei risultati ottenuti con questo apparato incredibilmente semplice, quella che definisco “razionalità orizzontale”. Cioè la stessa logica di un rebus da settimana enigmistica. Non voglio essere frainteso. Questo tipo di razionalità può arrivare molto in là nella complessità delle deduzioni. -Ciò che non può fare è uscire da una catena di cause e conseguenze vincolate e sequenziali, che non possono portare a vere novità, ma trovano la strada di un labirinto senza orizzonti, come una cavia addestrata alla ricerca del cibo premio.

Nell’interpretazione di Persinger i risultati degli esperimenti dimostrano l’inconsistenza degli stati caratteristici nelle esperienze mistiche come percezione di presenze, rivelazioni, catarsi, trasporti spirituali. Tutto ciò che si attribuisce a una attività spirituale o extrasensoriale dell’individuo è, secondo Persinger, il prodotto dell’influenza sul cervello di perturbazioni elettromagnetiche in cui ci si può imbattere occasionalmente.

Questo ragionamento aritmetico si svolge in un tunnel univoco. Mette gli elementi in fila uno davanti all’altro e trae una conclusione che non si scosta in alcun modo dalla stessa qualità dei dati empirici. Non tiene conto del fatto che i dati dell’esperimento mostrano semplicemente una modalità di interazione del cervello. La meravigliosa capacità del nostro corpo di intercettare visibile e non visibile, pur sempre corporeo, a livelli di finezza sorprendenti. Ma la sua lettura orizzontale non va oltre il dato e la sua ontologica insignificanza etica.

Non produce una sintesi capace di uscire da un labirinto logico privo di orizzonte. Il ragionamento si affanna a tracciare una linea tra i dati mantenendone il medesimo livello qualitativo. Non produce sintesi e salto cognitivo.

Non produce una sintesi capace di uscire da un labirinto logico privo di orizzonte. Il ragionamento si affanna a tracciare una linea tra i dati mantenendone il medesimo livello qualitativo. Non produce sintesi e salto cognitivo.La razionalità orizzontale ci dice quello che sappiamo già: che esistono i dati, che hanno quella forma e scansione temporale. Dal punto di vista cognitivo non genera alcuno spostamento. Dire che la nostra vita extrasensoriale o spirituale è il frutto aritmetico della fisiologia del cervello sottoposto ad alcuni stimoli significa scambiare arbitrariamente gli effetti con le cause.

Se le dimensioni percepite a causa del casco sono artificiali, questo non esclude in alcun modo che esistano dimensioni vere e concrete che generano la stessa percezione.

Se le dimensioni percepite a causa del casco sono artificiali, questo non esclude in alcun modo che esistano dimensioni vere e concrete che generano la stessa percezione.Se Persinger avesse aperto la sua razionalità alla dimensione verticale avrebbe compreso che aveva dimostrato un fatto profondo e toccante: se un Dio esiste, si manifesta proprio attraverso la dote che è stata data al nostro corpo: reagire a quel campo magnetico leggero che a me fa tenerezza, come una carezza delicatissima dentro la nostra carne.

La logica senza frutto del peccato originale

Le considerazioni sul "casco di Dio", le direzioni della razionalità, la loro divisione radicale nel quadro delle facoltà cognitive umane, compresa la sfera spirituale, portano molto in là e possono aprire a ipotesi stimolanti.

Intelligenza orizzontale e verticale aprono a mondi completamente diversi e innescano comportamenti completamente diversi - con un riflesso evidente nel nostro modo di stare al mondo, di interagire con gli altri e nella società. Si tratta non solo di meccanismi cognitivi che si esplicano nel momento del loro esercizio, una sorta di “soluzione” diversa a una domanda. -Le due forme di intelligenza sono la porta verso visioni complessive della realtà totalmente differenti.

Vi è un filo conduttore che riconduce questo tema chiave della razionalità al primo dilemma posto dalla storia simbolica a riguardo dell’intelligenza come forma di contrapposizione e ribellione al divino, verticalità per definizione. Il “peccato originale” è l’enigma cognitivo alla radice della storia umana. Riguarda la natura del bene e del male e, a mio parere, riguarda profondamente la natura della razionalità, che con il bene e il male è indissolubilmente intrecciata.

Forse il frutto con cui il serpente tenta gli abitanti del Giardino primigenio non rappresenta la conoscenza tout court. -Rappresenta invece una conoscenza “orizzontale”, l’adesione a una razionalità meccanica che esclude i salti cognitivi e per questo esclude Dio e la sua presenza ab origine. Esattamente come Persinger, nelle sue affrettate conclusioni sui risultati sperimentali ottenuti con il “casco di Dio”.

Forse il frutto con cui il serpente tenta gli abitanti del Giardino primigenio non rappresenta la conoscenza tout court. -Rappresenta invece una conoscenza “orizzontale”, l’adesione a una razionalità meccanica che esclude i salti cognitivi e per questo esclude Dio e la sua presenza ab origine. Esattamente come Persinger, nelle sue affrettate conclusioni sui risultati sperimentali ottenuti con il “casco di Dio”.Il peccato originale è un primo amalgama tra razionalismo e riduzionismo. La mela è l’intelligenza orizzontale, parziale, escludente, basata su una analisi puramente aritmetica del reale. La sua stessa essenza esclude la visione verticale, la conoscenza complessiva del Giardino. Una volta simbolicamente mangiata, genera istantaneamente le categorie che danno l’illusione della comprensione, forti di un legame in apparenza stringente con il reale.

La mela crea il labirinto orizzontale, privo di elevazione, che esclude dalla visione generale, dalla conoscenza totale. Il labirinto è quello della logica strutturata per concatenazioni incapaci di fare salti. La tentazione è forte. Mostrare la validità del proprio processo logico cognitivo facendo leva su parametri gestibili a distanza ravvicinata che pretendono di mostrare una concretezza inoppugnabile mentre evidenziano una profonda cecità di fondo.

La mela crea il labirinto orizzontale, privo di elevazione, che esclude dalla visione generale, dalla conoscenza totale. Il labirinto è quello della logica strutturata per concatenazioni incapaci di fare salti. La tentazione è forte. Mostrare la validità del proprio processo logico cognitivo facendo leva su parametri gestibili a distanza ravvicinata che pretendono di mostrare una concretezza inoppugnabile mentre evidenziano una profonda cecità di fondo.Mangiare la mela della razionalità orizzontale significa rinunciare al proprio destino di umanità compiuta che funziona per logiche tutt’altro che lineari. Per fortuna. Rinunciare consapevolmente alla speranza del compimento del proprio destino significa autodegradarsi in nome di una conoscenza che diventa invece scissione.

Separazione dal Giardino.

Il “peccato” originale è stato questo. Scegliere di muoversi nella realtà come cavie da laboratorio, così impegnate nella progressiva risoluzione dei problemi e dei test da perdere la cognizione della possibilità del salto e della visione d’insieme. La visione di insieme, il Giardino, non sono aritmetici. Sono come un territorio incongruo, apparentemente eterodosso, la cui comprensione richiede un susseguirsi di sfide cognitive che possono essere tentate solo con una continua scommessa, intuibile ma ignota, che risponde a una matematica del mistero, se vogliamo chiamarla così. Non vi è contraddizione tra intelligenza e divino. Il sapere, in alcuni momenti della storia, ma anche oggi negli anfratti delle sottoculture cristiane e non, viene visto come interferenza nell’ascesi, una sorta di tentativo di capire ciò che non si può capire e quindi tentativo di “essere Dio”.

Invece l’intelligenza è parte integrante del Giardino e dei suoi abitanti. A patto che sia una intelligenza verticale. Perché unico vero strumento per compiere la propria umanità.

Invece l’intelligenza è parte integrante del Giardino e dei suoi abitanti. A patto che sia una intelligenza verticale. Perché unico vero strumento per compiere la propria umanità.L’esclusione dal Giardino non viene irrogata come punizione da un arbitro intransigente per un fallo di gioco. La esclusione è coincidente con la scelta della razionalità orizzontale che degrada gli esseri umani a meccanismi e li tenta semplicemente perché dà loro la impressione di controllare e poter essere controllata.

Non credo che si possa scegliere il proprio tipo di intelligenza. Forse non è neanche un processo volontario. Volontaria è la esibizione della razionalità come teoria di informazioni legate una all’altra, strumento di controllo, potere, narcisismo. Volontario è rivendicare una conoscenza che si crede di poter dimostrare assoluta perché limitata. Il problema è lo stesso delle geometrie euclidee e non euclidee. Con Euclide si può costruire un muro, e non è poco. Ma non si può in alcun modo mettere fuori la testa di più di dieci centimetri a contemplare l’universo di cui Euclide come l’intelligenza orizzontale non è altro che una minima manifestazione.

La mela è la tentazione mortale di fare di un particolare il tutto, rinunciando alla fiducia della scommessa cognitiva dentro la quale, solo, può essere contemplato il Giardino della propria e altrui realizzazione.

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!

LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.

L’ATTIVISMO ACCECANTE DEL "FAR WEST" E IL "SAPERE AUDE" DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA": JOHN DEWEY SPARA A ZERO SU KANT, SCAMBIATO PER UN VECCHIO FILOSOFO "TOLEMAICO"

KANT ALL’ATTACCO DEI DELIRI E DEGLI INGANNI DEI "GRANDI SAPIENTI": ANNO DI GRAZIA, 1766. Invito alla rilettura dell’opera del 1766, "I sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica".

CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.

FLS

-

> COSA SUCCEDE NEL CERVELLO QUANDO SI PENSA A DIO. Uno studio americano a cui ha partecipato anche Giovanna Zamboni, ricercatrice italiana all’università di Oxford - di Elena Dusi10 marzo 2009, di BeniakrikUn grande scrittore francese Rabelais, scriveva secoli fa: "Science sans conscience, n’est que ruine de l’âme", in italiano: "Scienza senza coscienza è solo rovina dell’anima". Oggi siamo ad un ritorno del peggiore positivismo alla A.Comte e una buona dosa di megalomania della parte di certi ricercatori, (matematici "touche à tout" in testa!). Quest’ultima "ricerca" mi pare tipica di questa mentalità, voler mettere in "scatola" e formule matematiche l’indicibile, l’anima e lo spirito dell’uomo nell’esperienza religiosa! Di più (cf.Heisenberg), il fatto di misurare (che cosa?), inficare elettrode e altri aggegi rovina lo stato di concentrazione e la solitudine necessarie per pregare. Altro sbaglio : la preghiera non è un mezzo in se per stare bene (tipo new age o beauty farm) !... Altra sciochezza e anche un rischio : esperienza mistica equiparata ad epilessia....( parliamo degli veri mistici della storia del Cristianesimo che non hanno niente da vedere con drogati imbottiti di "erba" e coca!). Si è visto nel 20 secolo credenti rinchiusi in cliniche psichiatriche...lo ricordate ? E malati trattati come pazzi (nella stessa Italia)perchè preferivano affidarsi a Dio che a medici e chirurghi in attesa di ricavare "pezzi di ricambio" da morenti più poveri! Un pò di umiltà, colleghi ricercatori quando toccate a quello che è aldilà della vostra competenza!

-

> COSA SUCCEDE NEL CERVELLO QUANDO SI PENSA A DIO. ---- TUTTO VIENE DALL’ESPERIENZA, MA NON TUTTO SI RISOLVE NELL’ESPERIENZA.10 marzo 2009, di Federico La Sala

TUTTO VIENE DALL’ESPERIENZA, MA NON TUTTO SI RISOLVE NELL’ESPERIENZA...

Caro Beniakrik

semplifichi troppo e navighi tra opposti estremismi (quello scientistico e quello religiosio-talebanico).

Ascoltare, leggere con maggiore attenzione, forse, è meglio e può dare migliori risultati sia sul piano della comprensione intellettuale sia esistenziale.

L’esperienza qui illustrata (dello studio fatto negli Usa) non dimostra e non vuol dimostrare nulla: dice solo che alcuni volontari, credenti e non credenti - all’evidenza della risonanza magnetica - hanno mostrato attivare una specifica area cerebrale, quando sono stati intrattenuti su problemi religiosi.

Questo pone un problema, ma non dà una risposta!!!

A tutti i livelli, la strada della ricerca è .... sbarrata solo dai nostri pre-giudizi e dai detentori del sapere-potere "assoluto". Contro i quali, ha lottato e vinto Galileo Galilei, ricordiamolo (siamo nell’ anno dell’astronomia )!!!

M. saluti,

Per la Redazione

Federico La Sala

-

> COSA SUCCEDE NEL CERVELLO QUANDO SI PENSA A DIO. ---- TUTTO VIENE DALL’ESPERIENZA, MA NON TUTTO SI RISOLVE NELL’ESPERIENZA.10 marzo 2009, di BeniakrikC’est vous qui simplifiez, cher Monsieur, il suffit de lire les "scoop" sur les pages dites "scientifiques" des quotidiens....celui sur l’expérience de Miller valait son pesant d’or comme "thriller" mais pas pas comme sérieux. Je le dis en connaissance de cause ayant fait partie de l’une des équipes de chercheurs français qui travaillait sur ces problèmes. Inénarrable aussi l’article sur le sulfure d’hydrogène. Ne mélangeons pas les plans s’il vous plait . Une chose est la recherche scientifique qui s’occupe de la description (et rien de plus ) des phénomènes et répond au "comment" , autre chose le don de la foi (pas une zone du cerveau) et les domandes fondamentales : "pourquoi" qui est à un autre niveau , en dehors des mesures et des formules mathématiques (qui font perdre le sens du réel!). Un conseil, tentez de voir le magnifique "Galilée où l’amour de Dieu", film français avec Claude Rich, où l’on ne vous sert pas les constants clichés sur ce savant qui savait distinguer les valeurs. J’ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des "vrais" savants (L.de Broglie, A.I.Oparine etc.) qui eux ne confondaient pas les plans de la connaissance . Quant à la tolérance....le fait que vous utilisez le terme de taleban (une autre mode 2000!) montre qu’il ne s’agit pas de la conception voltairienne, mais soixante huitarde . Cordiali saluti

-

> COSA SUCCEDE NEL CERVELLO QUANDO SI PENSA A DIO. ---- TUTTO VIENE DALL’ESPERIENZA, MA NON TUTTO SI RISOLVE NELL’ESPERIENZA.11 marzo 2009

TUTTO VIENE DALL’ESPERIENZA, MA NON TUTTO SI RISOLVE NELL’ESPERIENZA....

Caro Beniakrik

C’est vous qui simplifiez, cher Monsieur .... il senso dello studio americano non sta nel titolo del giornale che ovviamente cerca di catturare lettori ... e la ragione per cui lo si è ripreso sta proprio nella necessità di riaprire la discusssione sulla questione

Il "tutto viene dall’esperienza, ma non tutto si risolve nell’esperienza" ... apre proprio all’orizzonte al di là delle misure e delle formule matematiche e risollecita a re-interrogarsi (ancora!) sul rapporto Io-Dio-Mondo.... e sull’origini stesse delle misure e delle formule matematiche. Con Galilei, oltre....

M. grazie per l’intervento e m. saluti

Per la Redazione

Federico La Sala

-

> COSA SUCCEDE NEL CERVELLO QUANDO SI PENSA A DIO. ---- Il vicolo cieco degli atei (di Roger Scruton).11 marzo 2009, di Federico La Sala

Contro gli studiosi che pensano di distruggere il fenomeno religioso gli scienziati non cancellano il sacro

Contro gli studiosi che pensano di distruggere il fenomeno religioso gli scienziati non cancellano il sacro Il vicolo cieco degli atei

Il vicolo cieco degli atei Ma le stesse scoperte scientifiche più recenti non sono in contraddizione con l’ipotesi della trascendenza

Ma le stesse scoperte scientifiche più recenti non sono in contraddizione con l’ipotesi della trascendenza

Da Dawkins a Dennett, da Harris a Hitchens certe posizioni radicali risuonano con forza nei media odierni

Da Dawkins a Dennett, da Harris a Hitchens certe posizioni radicali risuonano con forza nei media odierni

Ci sono misteri che i fisici esplorano con uno stupore sempre crescente

Ci sono misteri che i fisici esplorano con uno stupore sempre crescente

La persistenza della fede non può essere spiegata con l’ignoranza

La persistenza della fede non può essere spiegata con l’ignoranzadi Roger Scruton (la Repubblica, 07.03.2009)

Di fronte allo spettacolo delle crudeltà perpetrate in nome della fede, Voltaire pronunciò il famoso appello: «Ecrasez l’infâme!». Numerosi pensatori illuminati lo hanno seguito, affermando che la religione organizzata è il nemico del genere umano, la forza che divide il fedele dall’infedele e che per questo eccita entrambi e autorizza l’omicidio.

Richard Dawkins è l’esempio vivente più influente di questa tradizione, e il suo messaggio, echeggiato da Dan Dennett, Sam Harris e Christopher Hitchens, suona forte e chiaro nei media odierni come fece il messaggio di Lutero nelle chiese riformate di Germania.

La violenza delle diatribe scaturite da questi atei evangelical è notevole. Dopo tutto, l’Illuminismo si è verificato tre secoli fa; gli argomenti di Hume, Kant e Voltaire sono stati assorbiti da ogni persona beneducata. Ma cosa si può dire di più? E se lo si deve dire, perché dirlo in maniera così eclatante? Del resto non è forse vero che coloro che si oppongono alla religione in nome della gentilezza hanno il dovere di essere gentili, anche nei confronti - anzi, specialmente - dei loro avversari?

Ci sono due ragioni per le quali le persone iniziano a gridare contro i propri avversari: o quando pensano che il loro avversario sia talmente forte che bisogna usare contro di lui qualsiasi arma o quando ritengono che la propria argomentazione sia così debole che deve essere rafforzata dal rumore.

(...) Dawkins e Hitchens sono inamovibili nel dire che il panorama scientifico ha completamente scalzato le premesse della religione e che solo l’ignoranza può spiegare la persistenza della fede. Ma che cosa ci dice esattamente la scienza moderna, e dove essa contrasta con le premesse del credere religioso? Secondo Dawkins (e qui Hitchens lo segue), gli esseri umani sono «macchine di sopravvivenza» a servizio dei loro geni. Noi, per così dire, siamo dei sottoprodotti di un processo che è completamente disinteressato rispetto al nostro benessere, siamo macchine sviluppate dal nostro materiale genetico in modo da promuovere il suo obiettivo.

Gli stessi geni sono molecole complesse, messe insieme secondo le leggi della chimica da parte di una materia che è stata prodotta da un brodo primordiale che un tempo bolliva sulla superficie del nostro pianeta. Non è noto in che modo tale brodo sia arrivato lì: forse alcune scariche elettriche hanno permesso che atomi di azoto, idrogeno e carbone si legassero insieme in catene adeguate fino a quando una di essa raggiunse il notevole risultato di codificare le istruzioni per la sua propria riproduzione. La scienza un giorno potrebbe essere capace di rispondere alla domanda di come tutto ciò sia avvenuto. Ma è la scienza, non la religione che darà una risposta.

Sarà sempre spiegata dalla scienza (più dall’astrofisica che dalla biologia) anche l’esistenza di un pianeta in cui gli elementi abbondano nelle quantità osservate sul pianeta Terra. L’esistenza della Terra è parte di un grande processo che si va schiudendo, che sarebbe o non sarebbe potuto iniziare con un Big Bang, e che contiene molti misteri che i fisici esplorano con uno stupore sempre crescente. L’astrofisica ha posto tanti interrogativi quanti è riuscita a risolverne. Ma questi sono interrogativi scientifici, che devono essere risolti scoprendo le leggi del moto che governano i cambiamenti osservabili a ogni livello del mondo fisico, dalla galassia alla supernova, dai buchi neri al quark.

È il mistero con cui ci confrontiamo quando guardiamo in alto verso la Via Lattea, sapendo che la miriade di stelle responsabile di quella striscia di luce sono solo stelle di una singola galassia, quella che ci contiene, e che oltre i suoi confini una miriade di altre galassie girano lentamente nello spazio, alcune che si stanno spegnendo, altre che stanno emergendo, tutte comunque sempre a noi inaccessibili: ecco, questo mistero non chiede una risposta religiosa. Tale mistero scaturisce dalla nostra conoscenza parziale e può essere risolto solo da una conoscenza ulteriore dello stesso tipo: quella conoscenza che noi chiamiamo scienza.

Solo l’ignoranza potrebbe spingerci a negare questa fotografia generale, e gli atei evangelical affermano che la religione è obbligata a negare questa fotografia e perciò deve, in qualche misura, dedicarsi a diffondere l’ignoranza o prevenire in qualsiasi modo la conoscenza. Però tra i miei amici e conoscenti io non conosco una persona religiosa che nega questa fotografia, o che la considera come qualcosa che pone la più minima difficoltà alla sua fede.

Dawkins scrive come se la teoria del gene egoista eliminasse una volta per tutte l’idea di un Dio creatore - come se non avessimo più bisogno di tale ipotesi per spiegare come siamo giunti all’esistenza. In un certo senso, questo è vero. E riguardo al gene stesso: come è arrivato a esistere? E il brodo primordiale? Tutti questi interrogativi hanno di certo una risposta se si va un gradino più indietro nella catena delle cause. Ma a ogni gradino incontriamo un mondo con una qualità singolare: cioè, si tratta di un mondo che, lasciato a se stesso, produrrà esseri coscienti, capaci di cercare la ragione e il significato delle cose, e non solo la causa.

Ciò che stupisce del nostro universo - che esso contenga la consapevolezza, il giudizio, la conoscenza di cosa è giusto e cosa sbagliato, e tutto quello che rende la condizione umana così singolare - non è reso meno stupefacente dall’ipotesi che questo stato di cose sia emerso lungo il tempo da altre condizioni. Se ciò è vero, tutto questo dimostra solo quanto erano stupefacenti queste altre condizioni. Il gene e il brodo primordiale non possono essere meno stupefacenti del loro prodotto.

Inoltre, queste cose potrebbero smettere di stupirci - o piuttosto, potrebbero cadere nell’alveo delle cose comprensibili - se potessimo trovare un modo per purificarle dalla contingenza. Ciò è quanto la religione promette: non necessariamente una proposta, ma qualcosa che rimuove il paradosso di un mondo interamente governato da una legge, aperto alla consapevolezza, che tuttavia è priva di una spiegazione: tutto qui, per nessuna ragione.

Gli atei evangelical sono consapevoli che la loro abdicazione di fronte alla scienza non rende l’universo più intellegibile né offre una risposta alternativa alle nostre indagini metafisiche. Essa semplicemente conduce l’indagine a uno stop. E la persona religiosa sente che questo stop è prematuro e che la ragione ha altri interrogativi da porre, e forse più risposte da ottenere di quante gli atei ci permetteranno di avere. (traduzione di Lorenzo Fazzini)

-

-

-

-