ESSERE CRISTIANI: OGGI COME IERI VUOL DIRE RINASCERE, MA NON ALLA BUSH O ALLA RATZINGER. Come Nicodemo, Hans Kung esorta a tornare a Gesù, ma non sa ancora "come si nasce" e da quale "Spirito" - a c. di Federico La Sala

- [...] Chi è, dunque, un cristiano? Non chi dice soltanto «Signore, Signore» e asseconda un «fondamentalismo» - sia esso di tipo biblico-protestante, o autoritario-romano-cattolico oppure tradizionalista-oriental-ortodosso. Cristiano è piuttosto colui che in tutto il suo personale cammino di vita si sforza di orientarsi praticamente a questo Gesù Cristo. Di più non è richiesto.

La mia vita personale, e così ogni altra vita, con i suoi alti e bassi, e anche la mia lealtà verso la

Chiesa e la mia critica alla Chiesa si possono comprendere soltanto a partire da questo riferimento. [...]

La mia vita personale, e così ogni altra vita, con i suoi alti e bassi, e anche la mia lealtà verso la

Chiesa e la mia critica alla Chiesa si possono comprendere soltanto a partire da questo riferimento. [...]

Perché dobbiamo tornare a Gesù

di Hans Küng (Corriere della Sera, 20 gennaio 2012)

- Il testo che qui pubblichiamo è stato scritto da Hans Küng per presentare la riedizione da Rizzoli di uno dei suoi libro più noti, Essere cristiani (pp. 940, 25, in libreria da mercoledì 25). "Essere cristiani" intendeva motivare, spiegando che, perché e come anche una persona critica di oggi può essere responsabilmente cristiana di fronte alla sua ragione e al suo ambiente sociale. "la mia critica alla Chiesa, come quella di tanti cristiani, scaturisce dalla sofferenza per la discrepanza tra ciò che questo Gesù storico è stato, ha predicato, ha vissuto, ha combattuto, ha patito, e ciò che oggi la Chiesa istituzionale, con la sua gerarchia, rappresenta."

- Tramite il libro Essere cristiani, numerosissime persone hanno trovato il coraggio per essere dei cristiani. L’autore lo sa per via di innumerevoli recensioni, lettere e colloqui. Molte persone, infatti, allontanate dalla prassi e dalla predicazione di qualche grande Chiesa cristiana, cercano delle vie per restare cristiani credibili, cercano una teologia che non sia per loro astratta ed estranea al mondo, ma spieghi in modo concreto e vicino alla vita in che cosa consiste l’essere cristiani.

Essere cristiani non intendeva «sedurre» le persone con la retorica o aggredirle con un tono da predica. Non voleva neppure fare semplicemente dei proclami, delle declamazioni o dichiarazioni in senso teologico. Intendeva motivare, spiegando che, perché e come anche una persona critica di oggi può essere responsabilmente cristiana di fronte alla sua ragione e al suo ambiente sociale.

Non si trattava di un semplice adattamento allo spirito del tempo. Certo, su questioni discusse come i miracoli, la nascita verginale e la tomba vuota, l’ascensione al cielo e la discesa agli inferi, sulla prassi ecclesiale e il papato si dovevano pure assumere delle posizioni critiche. Questo, però, non per seguire una facile tendenza incline all’ostilità verso la Chiesa o al pancriticismo, bensì per purificare, a partire dal Nuovo Testamento stesso come criterio, la causa dell’essere cristiani da tutte le ideologie religiose e per presentarla in maniera credibile.

L’originalità del libro non sta dunque nei passaggi critici, sta altrove e nell’aver fissato dei criteri che per molti rappresentano in teologia delle sfide. In Essere cristiani, infatti, ho cercato: di presentare l’intero messaggio cristiano nell’orizzonte delle odierne ideologie e religioni; di dire la verità senza riguardi di natura politico-ecclesiastica e senza curarmi di schieramenti teologici e tendenze di moda; di non partire perciò da problematiche teologiche del passato, bensì dalle questioni dell’uomo d’oggi e da qui puntare al centro della fede cristiana; di parlare nella lingua dell’uomo d’oggi, senza arcaismi biblici, ma anche senza ricorrere al gergo teologico di moda; di evidenziare ciò che è comune alle confessioni cristiane, come rinnovato appello anche all’intesa sul piano praticoorganizzativo; di dare espressione all’unità della teologia in modo tale che non possa più essere trascurato il nesso incrollabile di teoria credibile e di prassi vivibile, di religiosità personale e riforma delle istituzioni.

A questo libro non sono mancati riconoscimenti pubblici. Inoltre è stato una opportunità anche per le Chiese e su questo piano ha parimenti incontrato vasto consenso. Tuttavia, non può essere taciuto il fatto che i membri della gerarchia tedesca e romana hanno fatto di tutto per vanificare questa opportunità. Non si sono vergognati - di fronte al successo del libro anche fra il clero - di mettere pubblicamente in dubbio, anzi di diffamare l’ortodossia dell’autore.

Per nulla all’autore ha giovato l’aver dichiarato ampiamente, una volta ancora, la sua fede in Cristo nel libro Dio esiste? (1978), che apparve quattro anni dopo Essere cristiani. La gerarchia romana e tedesca prese la cristologia qui esposta come pretesto per ritirare all’autore la missio canonica per l’insegnamento della teologia, appena prima del Natale 1979, sebbene contro Essere cristiani e Dio esiste? non sia mai stato attuato un procedimento magisteriale. In tal modo si cercò di spostare la discussione dalla imbarazzante questione dell’infallibilità alla questione cristologica, non da ultimo per coinvolgere i cristiani evangelici.

Inoltre, per gli esponenti della gerarchia contrari alle riforme risultavano indigeste le richieste di riforma nella Chiesa che venivano avanzate anche in quel libro. Così, la gerarchia tedesca appoggiò il corso di restaurazione del Papa polacco che stava allora imponendosi, e dovette per questo pagare un caro prezzo: con la perdita di credibilità e con una diffusa ostilità alla Chiesa nell’opinione pubblica.

In tutta modestia: alcune cose nella predicazione e nella pastorale cristiana sarebbero sicuramente andate in modo diverso, se non fosse stata rifiutata l’offerta di Essere cristiani. Ma, come sempre accade: per me Essere cristiani è diventato punto di partenza di un nuovo sviluppo teologico e di una spiritualità a cui, nonostante tutte le difficoltà del presente, doveva appartenere il futuro.

Come innumerevoli altri cattolici prima del Concilio Vaticano II anch’io sono cresciuto con la tradizionale immagine di Cristo della professione di fede, dei concili ellenistici e dei mosaici bizantini: Gesù Cristo «Figlio di Dio» assiso in trono, un «Salvatore» amico degli esseri umani, e ancor prima, per la gioventù, il «Cristo re». Su questo ho poi seguito, a Roma, un corso di un intero semestre sulla «cristologia». Certo, ho superato senza problemi tutti gli esami in latino, non proprio semplici - ma la mia spiritualità? Quella era tutt’altra cosa, rimaneva insoddisfatta.

Decisamente interessante per me la figura di Cristo divenne solo quando ho potuto conoscerla, sulla base della moderna scienza biblica, come reale figura della storia.

L’essenza del cristianesimo, infatti, non è nulla di astrattamente dogmatico, non è una dottrina generale, bensì è da sempre, una figura storica viva: Gesù di Nazaret. Nel corso degli anni ho elaborato il singolare profilo del Nazareno sulla base della ricchissima ricerca biblica degli ultimi due secoli, ho riflettuto su tutto con appassionata partecipazione.

Da Essere cristiani in poi so di che cosa parlo quando, in modo del tutto elementare, dico: il modello di vita cristiano è semplicemente questo Gesù di Nazaret in quanto messia, christós, unto e inviato. Gesù Cristo è il fondamento dell’autentica spiritualità cristiana. Un esigente modello di vita per il nostro rapporto nei confronti del prossimo come pure con Dio stesso, che per milioni di esseri umani in tutto il mondo è diventato criterio di orientamento e di vita.

Chi è, dunque, un cristiano? Non chi dice soltanto «Signore, Signore» e asseconda un «fondamentalismo» - sia esso di tipo biblico-protestante, o autoritario-romano-cattolico oppure tradizionalista-oriental-ortodosso. Cristiano è piuttosto colui che in tutto il suo personale cammino di vita si sforza di orientarsi praticamente a questo Gesù Cristo. Di più non è richiesto.

La mia vita personale, e così ogni altra vita, con i suoi alti e bassi, e anche la mia lealtà verso la Chiesa e la mia critica alla Chiesa si possono comprendere soltanto a partire da questo riferimento.

Proprio la mia critica alla Chiesa, come quella di tanti cristiani, scaturisce dalla sofferenza per la discrepanza tra ciò che questo Gesù storico è stato, ha predicato, ha vissuto, ha combattuto, ha patito, e ciò che oggi la Chiesa istituzionale, con la sua gerarchia, rappresenta. Questa discrepanza è spesso diventata insopportabilmente grande. Gesù nelle cerimonie pontificie della basilica di S. Pietro? Oppure nella preghiera con il presidente George W. Bush e il Papa alla Casa Bianca? Inconcepibile!

La cosa più urgente e più liberante per la nostra spiritualità cristiana, di conseguenza, è orientarci per il nostro essere cristiani, a livello sia teologico sia pratico, non tanto secondo le formulazioni dogmatiche tradizionali e i regolamenti ecclesiastici, bensì di nuovo e di più secondo la singolare figura che ha dato nome al cristianesimo.

- GUAI A NOI SE DIMENTICASSIMO IL VATICANO II! L’eredità ricevuta e il compito che ci attende di Hans Küng ("Concilium", 2005).

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

GESU’ E NICODEMO (Evangelo di Giovanni: 3,1-21):

1 C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. 2 Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui». 3 Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». 4 Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?».

5 Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6 Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. 7 Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. 8 Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito». 9 Replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?».

10 Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? 11 In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 12 Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? 13 Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo. 14 E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 15 perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna».

16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 17 Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 18 Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.

19 E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. 20 Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. 21 Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.

19 E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. 20 Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. 21 Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.

- Note sul tema

FLS

Forum

-

> ESSERE CRISTIANI: OGGI COME IERI VUOL DIRE RINASCERE, MA NON ALLA BUSH O ALLA RATZINGER. --- Addio ad Hans Küng, voce critica del Papato e protagonista del Novecento (di Riccardo Maccioni).7 aprile 2021, di Federico La Sala

Teologia.

Addio ad Hans Küng, voce critica del Papato e protagonista del Novecento

Figura difficile ma centrale nella Chiesa nata dal Vaticano II. Le sue posizioni sono discutibili e sono noti i suoi scontri con l’amico Ratzinger ma non si può negarne la sincera ricerca della verità

di Riccardo Maccioni (Avvenire, martedì 6 aprile 2021)

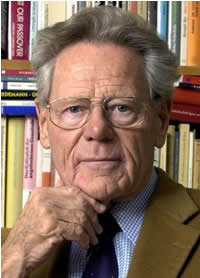

- [Foto] il teologo Hans Küng nel 2004 - Ansa

Forse il modo più giusto per parlare di Hans Küng, il teologo svizzero scomparso oggi a 93 anni è quello di non considerarlo soltanto uno studioso “contro”. Perché le sue posizioni teologiche e morali, spesso assai discusse, quasi sempre critiche verso la dottrina ufficiale della Chiesa erano certamente mosse da una ricerca sincera della verità. E fu quella la ragione che permise il famoso incontro del 26 settembre 2005 con Benedetto XVI e la lettera che il Papa emerito gli inviò in occasione del 88° compleanno e che si apriva con l’espressione “caro confratello”. I due si conoscevano personalmente dal 1957, e Ratzinger pubblicò una recensione alla tesi di dottorato di Küng. Secondo quanto scrive lo stesso Benedetto XVI nel libro autobiografico La mia vita, il futuro Pontefice non ne condivideva molte delle affermazioni ma nonostante ciò ebbe con lui un buon rapporto.

Circa le relazioni ufficiali la situazione invece era molto differente. Küng era infatti notoriamente il contestatore del dogma sull’infallibilità del Papa. Una posizione resa nota presso il grande pubblico nel 1970 quando uscì il saggio “Infallibile? Una domanda”, testo provocatorio sin dal titolo e il cui contenuto gli valse un richiamo formale della Congregazione per la dottrina della fede e nel 1979 il ritiro del titolo di «teologo cattolico», necessario in Germania per insegnare nelle facoltà di teologia delle università pubbliche.

Küng era nato a Sursee, villaggio nel cantone di Lucerna, il 19 marzo 1928. Ordinato sacerdote nel 1954, nel 1960 a 32 anni divenne professore ordinario presso la Facoltà di Teologia cattolica all’Università di Tubinga in Germania, dove fonderà anche l’Istituto per la ricerca ecumenica. Tra il 1962 e il 1965 partecipò al Concilio Vaticano II in qualità di esperto conoscendo anche Ratzinger presente come teologo consigliere dell’arcivescovo di Colonia. Tornato a Tubinga, invitò l’università ad assumere Ratzinger come professore di teologia dogmatica. Dopo la revoca della possibilità di insegnare la teologia cattolica, la cosiddetta “missio canonica”, conservò tuttavia la cattedra presso il suo Istituto (che viene però separato dalla facoltà cattolica).

Nel corso degli anni pur sempre su posizioni critiche verso il Papato e la gerarchia ecclesiastica ha continuato ad animare e influenzare la discussione teologica, in particolare nell’ottica del dialogo tra le religioni. Sono note le sue posizioni di apertura all’ammissione delle donne a ogni ministero, a una maggiore partecipazione dei laici alla vita religiosa mentre sulla bioetica sosteneva che in caso di utilizzo di "mezzi straordinari" per il mantenimento della vita, la loro sospensione non poteva essere considerata eutanasia. Nel 1993 ha creato la Fondazione Weltethos (Etica mondiale), per rinforzare la cooperazione tra le religioni mediante il riconoscimento dei valori comuni e a disegnare un codice di regole di comportamento universalmente condivise.

Posizioni di frontiera molto dure verso il Papato come si capisce, che però non impedirono un dialogo pacato e amichevole con Ratzinger nel succitato settembre 2005. Un colloquio - riassunse una nota quel giorno - in cui Benedetto XVI «ha riaffermato il suo accordo circa il tentativo del professor Küng di ravvivare il dialogo tra fede e scienze naturali e di far valere, nei confronti del pensiero scientifico, la ragionevolezza e la necessità della Gottesfrage (la questione circa Dio)». Da parte sua, proseguì la nota il professor Küng ha espresso «il suo plauso circa gli sforzi del Papa a favore del dialogo delle religioni e anche circa l’incontro con i differenti gruppi sociali del mondo moderno».

-

> ESSERE CRISTIANI: OGGI COME IERI ---- UN PADRE, UN FIGLIO, E LO SPIRITO SANTO ("Charitas") . Cardinale, non c’è più religione, in Vaticano (di Roberta De Monticelli)26 gennaio 2012, di Federico La Sala

- SENZA GRAZIA (= CHARIS) E SENZA AMORE (= CHARITAS): IL NOME DI DIO. L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"

- PER UNA NUOVA TEOLOGIA E PER UNA NUOVA CHIESA.

L’INDICAZIONE DI GIOVANNI XXIII E DI GIOVANNI PAOLO II: LA RESTITUZIONE DELL’ANELLO DEL PESCATORE A GIUSEPPE.

L’INDICAZIONE DI GIOVANNI XXIII E DI GIOVANNI PAOLO II: LA RESTITUZIONE DELL’ANELLO DEL PESCATORE A GIUSEPPE.

Il loro successore ha il cuore di pietra e se lo tiene ben stretto. Per lui Dio è Valore e tutto ha un caro-prezzo ("Deus caritas est")!!!

Il loro successore ha il cuore di pietra e se lo tiene ben stretto. Per lui Dio è Valore e tutto ha un caro-prezzo ("Deus caritas est")!!!

Cardinale, non c’è più religione

di Roberta de Monticelli (il Fatto Quotidiano, 26 gennaio 2012)

È proprio vero che non c’è più religione. In Vaticano, dico, e neppure ai vertici della Chiesa ambrosiana. Ma come: il Teatro Franco Parenti ospita uno spettacolo che gira da più di un anno, intessuto di citazioni bibliche, capace a suo modo di scuotere insieme le viscere e la mente. C’è un Padre, e un Figlio. C’è un’agonia terribile e umiliante. C’è un pianto sconsolato e un amore impotente.

C’è tutta intera la cognizione del dolore, e della mortalità. C’è tutta la tenerezza e la debolezza della carne, la sua fragilità, la sua corruzione. C’è una Passione, c’è un Giobbe che si sparge il corpo e le piaghe di melma.

C’è addirittura un velo che si squarcia e un fulmine che pare scuota la terra, e la terra del resto tremava già sotto il palco e le assi della platea, prima che lo spettacolo cominciasse, e così il brontolio cupo del cielo e delle viscere della terra avvolgeva lo spettatore, a prepararne l’anima.

E sopra tutto, fra terra e cielo - solo sfondo - il Volto. Quello del Salvator Mundi di Antonello da Messina. Nella sua infinita, indicibile, muta dolcezza. Che perfino quando si squarcia resta, si vede, partorisce ancora forme umane, si confonde con la Parola, si ricompone in filigrana. E lascia intravedere salmi di fede e di dubbio. Le citazioni preferite dal Cardinal Martini.

Sembra una lezione di teologia, o forse un’omelia, una parabola, un midrash. Con annesso talmud e glossario e commento, un dibattito che si trova disteso in rete da Parigi a qui, che dura e si riaccende. Ma cosa vogliono di più?

Non ci si può credere, che il cardinale Scola, certo un fine teologo, abbia davvero parlato di “opera contraria ai simboli religiosi”! Meno male che Scilipoti ha mostrato da quali profondità teologiche e spirituali possa salire questa scomunica, con un’interrogazione parlamentare in cui citando Scola chiede al ministro di proibire lo spettacolo: ma è possibile che qualcuno possa scrivere, dopo tutto questo, che il cardinale ha mostrato molta saggezza perché pur rammaricandosi non ha chiesto la sospensione della pièce al Parenti?

Ma scusi, caro Umberto Veronesi, a che titolo mai avrebbe potuto - anche soltanto osare? Siamo tutti impazziti? Vabbè, in fondo, grazie a queste bizzarrie torna a teatro perfino un po’ di emozione civile: dunque la gente ancora pensa, si emoziona, discute? Con il cielo e l’inferno forse tornano le idee, si risvegliano dalla formalina, anzi dal decerebrato bailamme dei talk-show? Magari!

Certo, girano in rete propositi di idiozia criminoide, mentre per strada, intruppate, girano vecchiette col rosario, che poverette col freddo che fa le camionette della polizia le tengono lontane dal caldo foyer del tetro, ma perché? Sì, certo, perché non si sa mai: pare che in questi giorni sia arrivato di tutto al Teatro Parenti e ad Andrée Ruth Shammah: minacce, insulti, perfino schifezza antisemita...

Ma ecco in tutto questo la frase più straniante, a suo modo davvero blasfema nella sua comicità surreale. Come surreale può essere una contraddizione logica e un’infamia etica che per nascondersi si cosparge di melliflua, socializzante gommosità. Eccola, viene diretta dal portavoce del Papa, Padre Lombardi, o almeno gli è attribuita: avrebbe potuto, la direttrice del teatro “farsi carico della dimensione sociale della libertà di espressione”!

Oh Dio, e sarebbe questa la Parola, cui “si addice la temperatura del fuoco”? Questo il tocco della grazia che rinnova e ricrea, che fa rinascere a vita eterna, che chi la ode non avrà più sete ? Davvero non c’è più religione, in Vaticano.

-

> ESSERE CRISTIANI: OGGI ---- CARD. CHRISTOPH SCHÖNBORN: NELLA CHIESA, O SI CAMBIA O SI MUORE (di Ludovica Eugenio).23 gennaio 2012, di Federico La Sala

CARD. SCHÖNBORN: NELLA CHIESA, O SI CAMBIA O SI MUORE *

36504. VIENNA-ADISTA. Nel corso del 2011 sono stati 58.603 i cattolici austriaci che hanno deciso di abbandonare la Chiesa, a fronte dei quasi 86.000 del 2010, annus horribilis per la Chiesa austriaca, coinvolta in pieno dallo scandalo degli abusi sessuali. D’altronde il primate della Chiesa austriaca, nonché arcivescovo di Vienna card. Christoph Schönborn lo aveva ammesso, alla fine del 2010: lo scandalo dei preti pedofili ha inflitto un durissimo colpo (v. Adista n. 3/11). E non ha torto, a guardare il significativo calo di abbandoni di quest’anno appena chiusosi. Un anno nient’affatto tranquillo anche su un altro fronte: basti ricordare l’appello dei parroci «disobbedienti» che chiedono con toni perentori una riforma della Chiesa, e che, diffuso la scorsa estate, ha ottenuto un largo consenso anche fuori dai confini del Paese (v. Adista nn. 55, 65, 67, 84, 91, 93/11).

L’iniziativa ha persino ottenuto il premio 2012 della Fondazione Herbert Haag (fondata e presieduta dal teologo Hans Küng) per la libertà nella Chiesa: «Ha portato a discutere pubblicamente - afferma la motivazione - della precaria situazione pastorale austriaca con postulati chiari e azioni decise, coraggiose e impavide». Il premio - 10mila euro - sarà consegnato ad aprile al promotore e presidente dell’iniziativa p. Helmut Schüller, attualmente parroco nei dintorni di Vienna e cappellano universitario, in passato vicario generale dell’arcidiocesi di Vienna.

Schönborn è consapevole del fatto che la posta in gioco è molto alta, per la Chiesa del suo Paese. Il 16 gennaio scorso, in una conferenza stampa a sorpresa che ha spiazzato molti, il cardinale, per nulla sordo alle voci che si levano nella Chiesa, ha affermato che i cambiamenti sociali degli ultimi decenni in Europa richiedono un diverso tipo di Chiesa.

La Chiesa a cui i cattolici austriaci erano abituati, ha detto, è ormai «cosa del passato», e dunque non si può andare avanti come se niente fosse. «È giunto il momento - ha detto - di affrontare i cambiamenti avvenuti nella società in modo molto più serio di quanto abbiamo fatto finora»; in una società libera, caratterizzata da un ampio spettro di possibilità, la Chiesa sarebbe soltanto «un attore tra tanti altri». Quanto all’iniziativa dei preti “disobbedienti”, Schönborn ha affermato che in linea di principio «tutti gli sforzi di riforma della Chiesa sono benvenuti»; quando le persone investono «cuore anima e cervello» nel processo di riforma sono ben accolte.

Certo, l’iniziativa ha sollevato questioni di portata planetaria che devono essere affrontate più in alto, ma ciò non toglie che si debba riflettere, intanto, sul cambiamento entro i limiti delle possibilità giuridiche esistenti. Da ora in poi si cambia musica, ha avvertito, e la professione personale di fede di ogni cattolico sarà decisiva. La sfida del presente impone un cambiamento a livello di strutture parrocchiali: «Le parrocchie saranno in parte più grandi, ma in ogni caso aperte, più snelle, più efficaci e in linea con la realtà di una società flessibile», ha annunciato il cardinale, spiegando che la parrocchia, in futuro, dovrà avere almeno 4.000 cattolici, che il 5% del bilancio parrocchiale dovrà essere impiegato per nuove iniziative e progetti e che il costo della casa parrocchiale e della canonica non dovrà essere superiore al 20% delle entrate. (ludovica eugenio)

* Adista Notizie, n. 5, 28/01/2012

-

> ESSERE CRISTIANI: OGGI ---- "Crisi di un papato" - "Salviamo la Chiesa": Critiche a Ratzinger, due libri (di Filippo Gentiloni)24 gennaio 2012, di Federico La Sala

Critiche a Ratzinger, due libri

di Filippo Gentiloni (il manifesto, 24 gennaio 2012)

Proprio negli ultimi giorni dell’anno scorso sono uscite alcune voci fortemente critiche nei confronti del cattolicesimo, in particolare del pontificato di Benedetto XVI. Voci particolarmente interessanti sia perché autorevoli sia, e soprattutto, perché dichiaratamente e sinceramente cattoliche: proprio per questo più significative. "Salviamo la Chiesa" è il titolo drammatico del famoso teologo Hans Küng (Rizzoli in traduzione italiana). Una «dura analisi che ripercorre la storia e gli errori del Vaticano, ne diagnostica con chiarezza i mali e propone le uniche cure possibili per risanarli, una terapia che si rifà alla più efficace delle medicine, il ritorno del cristianesimo a Gesù Cristo e alle sue parole».

Questi i principali punti che Küng vorrebbe che il Vaticano correggesse: permettere il matrimonio ai sacerdoti e ai vescovi, consentire alle donne l’accesso ai ministeri ecclesiastici, fare intervenire il clero e i laici nella elezione dei vescovi, non vietare più la comunione eucaristica di protestanti e cattolici, intesa ecumenica e collaborazione senza scuse e silenzi. Che il papa esaudisca le preghiere di moltissimi cattolici, istituisca una commissione per la riforma e convochi al più presto un concilio ecumenico. Küng insiste che non può essere salvata una chiesa innamorata del Medioevo, una chiesa patriarcale, esclusivamente maschile, caratterizzata dall’esclusivismo confessionale, fondamentalmente eurocentrica. Ma Küng conclude che non ha abbandonato la speranza che la Chiesa cattolica possa sopravvivere.

Un altro autore importante, ben noto ai lettori italiani, è Marco Politi, con il suo "Joseph Ratzinger, Crisi di un papato", Editori Laterza. Il profilo è quello di un pontefice non politico, di un papato pieno di errori di comunicazione, a partire dalla errata valutazione dell’importanza dei vescovi che si erano espressi sulla questione ebraica. E anche sulla teologia della liberazione. Per Politi un papa buon teologo, ma non buon politico e che non sa affrontare il calo dei sacerdoti nel mondo e il ruolo della donna. Una discussione aperta, dunque, destinata a continuare.

-

> ESSERE CRISTIANI: OGGI ---- TEMPO DI RIFORMA. Fuori dal tempio, la Chiesa a servizio dell’umanità (di Pierluigi Di Piazza )24 gennaio 2012, di Federico La Sala

PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga

PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga

Tempo di riforma

di Pierluigi Di Piazza (Adista - Segni Nuovi - n. 6 del 28 gennaio 2012)

Una sintonia anche cronologica, ma ben più profonda di sensibilità, di rivissuti, di idealità, di progetti, di sofferenze e di speranze è stata evidenziata di recente da tre lettere di cui Adista ha dato significativa comunicazione: una indirizzata alle teologhe e ai teologi italiani firmata da alcuni parroci, preti e religiosi (v. Adista n. 1/12); l’altra inviata da un gruppo di laici e preti delle diocesi di Treviso e Vicenza ai delegati che parteciperanno al secondo convegno ecclesiale delle Chiese del nord-est che si svolgerà ad Aquileia-Grado dal 13 al 15 aprile 2012 (v. Adista n. 2/12); la terza rivolta a tutta la comunità regionale del Friuli Venezia Giulia da un gruppo di preti che rilanciano questa loro proposta di riflessione da nove anni (v. Adista n. 1/12) e che assumono anche altre iniziative pubbliche con scritti e segni, fra cui la Via Crucis Pordenone-base Usaf di Aviano che sarà vissuta domenica 25 marzo 2012 nel suo 16.mo itinerario.

I contenuti di questi tre documenti, ma anche l’accoglienza e le reazioni positive di tante persone al libro a mia firma, Fuori dal tempio, la Chiesa a servizio dell’umanità (Laterza, 2011; v. Adista n. 49/11), mi inducono ad alcune constatazioni e considerazioni.

Una parte del popolo di Dio che si trova in Italia vive la fede con sincerità e ricerca, si riferisce con continuità al Vangelo di Gesù di Nazareth, partecipa alla propria comunità parrocchiale anche in modo attivo; nello stesso tempo avverte disagio nei confronti dei pronunciamenti del Magistero, in particolare di quelli che riguardano le dimensioni e le esperienze più profonde e delicate della vita stessa.

Probabilmente il disagio tante volte non viene manifestato pubblicamente ma, appena se ne presenta la possibilità, viene comunicato e condiviso. Pare di percepire che spesso le persone continuano a vivere l’esperienza ecclesiale, valorizzando le dimensioni positive e coltivando il desiderio di una Chiesa diversa, profetica nell’annuncio e coerente nella fedeltà di una testimonianza riconoscibile, che parli direttamente all’umanità. E quali sono queste qualità evangeliche che desiderano, dal profondo del cuore e della coscienza, tanti giovani, tante donne e uomini che vivono nelle comunità parrocchiali della nostra Italia?

Una Chiesa che annunci il Vangelo in rapporto continuo e diretto con la storia, con le storie delle persone, nelle loro diverse condizioni esistenziali.

Una Chiesa profetica, coraggiosa nell’annuncio e nella denuncia, nella proposta e nella condivisione: rispetto alla giustizia e alla legalità; alla nonviolenza attiva e alla pace; all’accoglienza di ogni “altro”, degli immigrati; attenta alla salvaguardia di tutti gli esseri viventi.

Una Chiesa che pratichi la democrazia per vivere una comunione che non può mai coprire decisioni non condivise. Una Chiesa che si liberi dal clericalismo, dagli apparati, dal lusso, dai privilegi, dai titoli onorifici e dai vestiti d’altri tempi. Semplice, diretta, coinvolta.

Una Chiesa che valorizzi la diversità di compiti e ministeri, con attenzione particolare alle donne e alla ricchezza della loro diversità di genere anche nel diaconato e nel sacerdozio. Una Chiesa che si liberi dal maschilismo, in cui il celibato libero sia un dono, come il matrimonio dei preti, con attenzione a quelli già sposati e costretti ad abbandonare il ministero.

Una Chiesa che accolga le persone con le loro storie; che non si permetta di definire gli omosessuali «contro natura», ma che ne sostenga le vicende umane; che non usi più i termini valori «non negoziabili», offensivi per milioni di persone che vivono quelle situazioni; che invece accolga, dialoghi, si confronti, esprima il suo orientamento etico, comunichi serenità e pace. Una Chiesa povera, in cammino con i poveri, non confondibile con le strutture di potere - politico, economico, militare - di questo mondo.

Una Chiesa che celebri l’Eucaristia, che preghi e operi per la giustizia. La Chiesa di Gesù diNazareth; la Chiesa dei profeti, dei martiri, dei testimoni. La Chiesa di papa Giovanni XXIII e del Concilio Vaticano II.

A questa Chiesa, giovani, uomini, donne, preti e, speriamo, vescovi, cardinali, papa, vogliamo appartenere; questa Chiesa vogliamo testimoniare; questa Chiesa è un seme e un segno buono, lievito nella pasta della storia dell’umanità.

* Del Centro Balducci di Zugliano (Udine), autore del libro “Fuori dal tempio,la Chiesa a servizio dell’umanità” (Laterza, 2011; v. Adista n. 49/11)

-

-

> ESSERE CRISTIANI: OGGI COME IERI --- E IERI COME OGGI. L’Europa non volle vedere il treno per i Lager (di Elena Lowenthal )21 gennaio 2012, di Federico La Sala

L’Europa non volle vedere il treno per i Lager

di Elena Lowenthal (La Stampa/TuttoLibri, 21.01.2012)

Auschwitz è il buco nero della nostra storia: una voragine cieca e incolore dopo la quale nulla è più come prima. Ma non è uniforme, l’oscurità di questo non luogo che sta dentro il nostro mondo, abita la nostra civiltà anche se preferiremmo tutti sbarazzarcene, fare come se non fosse mai successo. Il male non è mai uguale a se stesso, ha fantasia. Sorprende prima ancora di spezzare: sfida l’umanità a inventare. Auschwitz non è il male assoluto perché, e forse purtroppo, il male assoluto non esiste - c’è sempre qualcosa che è peggio, più crudele, più basso. E il buio di quel luogo, di quel tempo, di quell’orrore, conosce un’infinità di sfumature: come se il nero non fosse assenza di luce e colore, ma una gamma inesauribile di oscurità. Perché Auschwitz è stato il campo di sterminio, è stato le camere a gas, sono stati i forni crematori e l’umanità sfigurata nelle baracche e nelle adunate del mattino. I cumuli di capelli e di denti e di scarpe. Ma è stato anche altro. Non si può dare un voto al dolore e dire: questo è il più terribile, questo è peggio. Ma accostare, sì. Provare a immaginare. Immedesimarsi, malgrado una distanza abissale. Sapere che quell’inferno aveva molte facce, non una soltanto.

Auschwitz, dunque, è stato non solo laggiù, nella campagna polacca sulla quale la cenere dei forni ha continuato a depositarsi per molto tempo dopo, ancora. E’ stato anche nei luoghi di raccolta, meta dei rastrellamenti. Nei vagoni merci che attraversavano l’Europa in lungo e in largo, si fermavano nelle stazioni. Volendo, fra le fessure del legno, attraverso gli spioncini, si sarebbero visti occhi, scampoli di facce. Volendo, si sarebbero potuti ascoltare i lamenti, le voci. E invece, l’Europa si è fatta attraversare da questi treni come una pista di ghiaccio dove i pattini passano e lasciano una minuscola riga, che subito sparisce.

Sono tanti, i luoghi di mezzo della Shoah: là dove lo sterminio era presagio e certezza al tempo stesso. Là dove Auschwitz era ancora soltanto un’ombra, eppure pesante e feroce. Anticamere dell’inferno, ma anche inferni essi stessi. Ne Il vagone (Mondadori, traduzione di Marco Bellin, pp. 152, 10) Arnaud Rykner prova a fare il viaggio: accompagna l’ultimo treno di deportati in direzione Dachau, giorni e giorni di un tragitto che durerebbe molto meno, prolungato per seminare morte e sofferenza sui binari. La sua è un’operazione letteraria ardua, ai limiti dell’impossibile. Difficile dire se ci sia riuscito o meno. Come si fa a immaginare - e raccontare - quello che si è provato lì dentro? Rykner riesce soprattutto a dar conto dell’assurdo isolamento di quei convogli: se Auschwitz è un altro mondo, quei treni erano ancora in questo. Questo mondo li ha vergognosamente fatti passare, li ha digeriti nello stomaco della propria storia.

Prima dei vagoni merci, ci sono stati i rastrellamenti. Abbiate Pietà di mio Figlio (a cura di K. Taieb, D. Missika, Sperling e Kupfer, pp. 210, 17; pubblicato sulla scia del romanzo La chiave di Sara, di Tatiana de Rosnay, Mondadori, pp. 321, 17, ora anche film) riporta le lettere di alcuni fra gli ebrei rinchiusi al Vel d’Hiv a Parigi. Fra il 16 e il 17 luglio del 1942, 3031 uomini, 5802 donne e 4051 bambini (sì, bambini) vengono rastrellati e rinchiusi qui dal governo di Vichy, in attesa di essere deportati. Queste diciotto lettere sono piene di paura e raccomandazioni, di testamenti e quotidianità. E’ un libro terribile perché toglie il velo a una pagina francese rimasta piuttosto taciuta. «Miei cari Roland, Annie e Paule. Sono le 4 del mattino. Sono venuti a prenderci. Vi dico addio, mi pento di tutto il male che potrei avervi fatto e delle preoccupazioni che vi ho procurato. Sappiate che vi ho amato sopra ogni cosa, anche se non ho potuto dimostrarlo». Ancora una volta, al Vel d’Hiver la civile Europa mostra di cosa è stata capace: e mica solo i nazisti occupanti. No, non solo loro.

Ma prima di Auschwitz, prima dei treni della morte, prima dei rastrellamenti nelle metropoli d’Europa, c’è stata l’emarginazione. Due erano gli obiettivi: «tenere pulita» la società evitando il contatto con la stirpe «infetta». Ma soprattutto rintracciare gli ebrei più facilmente, uno ad uno. L’emarginazione è stata davvero l’anticamera dello sterminio. Anche se a volte, da quei luoghi recintati in cui gli ebrei furono rinchiusi, l’orrore sembrava lontano. Come allo Joods Lyceum di Amsterdam, dove Theo Coster è tornato qualche anno fa con un documentario e ora con un libro, "Dall’infame governo di Vichy a una gita scolastica con il cuore e la memoria insieme a Anna Frank", Rizzoli, pp. 178, 17,50. Ma perché omettere del tutto il nome del traduttore?). Una specie di gita scolastica con il cuore e la memoria, insieme ad Anne Frank e ai compagni che non ci sono più. E’ un libro quasi sereno, questo, ad ogni riga animato da un’assenza: quella di lei, in cui tutti i sopravvissuti si rispecchiano. Ma proprio questa apparente serenità, questi ricordi di scuola così simili a tanti altri eppure così immensamente distanti da una rievocazione «normale», fanno presto schiantare il lettore contro la realtà della storia, il silenzio di chi non c’è più.

-

> ESSERE CRISTIANI: OGGI COME IERI --- E IERI COME OGGI. L’Europa non volle vedere il treno per i Lager (di Elena Lowenthal )21 gennaio 2012, di John Mazzei Le persone che in Europa vanno ancora in chiesa di solito non ci vanno per scoprire cosa Dio richiede da loro. Un articolo dall’Italia dice: “Gli italiani si costruiscono una religione su misura che sia adatta al loro stile di vita”. E un sociologo italiano afferma: “Dal papa prendiamo qualunque cosa ci sia congeniale”. Lo stesso si può dire dei cattolici in Spagna, dove la religiosità ha lasciato il posto al consumismo e alla ricerca di un paradiso da ottenere subito, quello economico! Queste tendenze sono in netto contrasto con il cristianesimo insegnato e praticato da Cristo e dai suoi seguaci. Gesù non offrì una religione “self-service” o “a buffet”, in cui ognuno prende ciò che più gli aggrada e scarta quello che non è di suo gradimento. Egli disse: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda di giorno in giorno il suo palo di tortura e mi segua di continuo”. Gesù insegnò che il modo di vivere cristiano richiedeva sacrificio e sforzo a livello personale.

-