AL DI LA’ DEL PANTANO "NOSTRUM". RILEGGERE FREUD E "L’UOMO MOSE’ E LA RELIGIONE MONOTEISTICA". Una nota di Federico La Sala

sabato 24 aprile 2010.

BENEDETTO XVI A MALTA, FREUD A LONDRA, E UNA BAMBINA:

BENEDETTO XVI A MALTA, FREUD A LONDRA, E UNA BAMBINA:

LA LEZIONE DI "MOSE’" DA NON DIMENTICARE.

LA LEZIONE DI "MOSE’" DA NON DIMENTICARE.

Una nota di Federico La Sala *

Una nota di Federico La Sala *

VIAGGIO DI BENEDETTO XVI A MALTA, 2010. “A Malta, al momento di pregare per il Papa, sull’altare è salita una bambina di nove anni, sembrava una rappresentazione concreta del concetto cristiano di “angelo”. Ha pregato, a nome di tutti, perché Benedetto XVI «continui ad ascoltare la Parola di Dio con devozione, a meditarla in santità e a testimoniarla con coraggio». Un Papa, una bambina e una preghiera sincera: per immaginare un futuro diverso, basta e avanza”. Così, don Filippo Di Giacomo chiude il suo articolo: La congiura del silenzio. La vicenda dei preti pedofili sta portando alla luce le coperture messe in atto da alti personaggi della Chiesa. E in Vaticano parte lo scaricabarile (l’Unità, 21.04.2010).

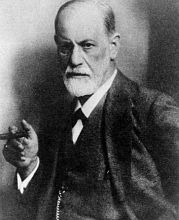

Nel baratro dell’inferno che si è spalancato davanti a tutta la gerarchia vaticana sulla vicenda dei pastori che mangiano le pecore e gli agnelli, si può ben capire il suo entusiamo di fronte a questa “patetica” scena del “Pastore” della Chiesa cattolica (“universale”!), mediaticamente composta e volta a tranquillizzare gli animi dei “fedeli”! Ma di fronte a una Istituzione come la Chiesa cattolico-romana, la sua dichiarazione è senza futuro: è “l’avvenire di una illusione” (Sigmund Freud, 1927).

Se non ci si interroga su “il disagio della civiltà” (Sigmund Freud, 1929), e su “Perché la guerra?” (Sigmund Freud - Albert Einstein, 1932), che cosa vogliamo capire di Mosè, di Gesù, di san Paolo, di Hitler, di Pio XII, e di Benedetto XVI e del cattolicesimo romano?!

Freud aveva ben capito che il contenuto principale del cristianesimo "fu sì la riconciliazione con Dio Padre, l’espiazione del delitto commesso contro di lui, ma l’altro lato della relazione emotiva compariva nel fatto che il figlio, che aveva preso su di sé l’espiazione divenne egli stesso dio accanto al padre e propriamente al posto del padre" (L’uomo Mosé e la religione monoteistica). Detto in modo veloce e semplice : Edipo, il papa-re è in Vaticano - ancora,oggi!!! C’è un gran lavoro da fare, un intero mondo da ripensare e da ricostruire - e non nella direzione dei vecchi e nuovi “sacerdoti di Ammone”!!!

VIAGGIO DI FREUD A LONDRA, 1938. Arrivato a Londra, con “L’uomo Mosè e la religione monoteista”, nel pubblicare l’opera completa, nella seconda avvertenza (giugno 1938), Sigmund Freud scrive: “Al mio spirito critico questo lavoro [...] pare una ballerina che cerca di tenersi in equilibrio sulla punta di un solo piede [...] Comunque sia, il dado è tratto”.

Ciò di cui Freud si rende conto ora - e solo ora (a Londra) - e ancor meglio e di più, è che la strada dell’interpretazione dei sogni (1900) è una strada che (lo ha portato e ) porta lontano e che, con l’aiuto della comprensione dell’”edipo completo”, è possibile comprendere cosa ci sia dietro ogni “Totem e Tabù”(Sigmund Freud, 1912), ricomprendere meglio l’eredità della religione e, in particolare, delle tre religioni monoteistiche (l’ebraismo, il cristianesimo, e l’islam) e costruire un futuro diverso per tutta l’umanità. Questa la stella fissa di tutto il suo cammino, non dimentichiamola e non dimentichiamolo.

Nel 1902, in una lettera del 28 settembre, Freud scrive a Theodor Herzl (l’autore di Lo Stato ebraico, 1896), per chiedergli una recensione del suo lavoro. Egli scrive "di avere chiesto all’editore di mandargli una copia dell’Interpretazione dei sogni" e aggiunge, chiarendo il senso del suo invio - e del suo stesso lavoro: “La prego di conservare la copia come testimonianza dell’alta stima in cui ormai da anni, così come molti altri, tengo lo scrittore e il combattente per i diritti umani del nostro popolo” (cfr.: Yosef H. Yerushalmi, Il Mosè di Freud, Einaudi 1996, pp. 18-19)!

Freud, benché consapevole che il suo lavoro e il suo contributo si porti dietro (ancora non sciolti) elementi della trama edipica, a conclusione della sua vita è contento di quanto ha realizzato, sia per quello che ha fatto nel suo percorso di ricerca sia per quello che ha detto e scritto in L’uomo Mosè e la religione monoteistica. E quest’ultimo lavoro la ritiene una bella e soddisfacente conclusione della sua vita (morirà nel settembre del 1939). E’ proprio contento - grande è la sua gioia: ha dato alla luce una bambina che cammina da sola e sta imparando già a ballare!

Negare al Faraone la vittoria postuma! Se si vuole, e senza nessuna forzatura, si può ben dire che L’uomo Mosè e la religione monoteistica sia il suo più prezioso contributo, a pensare meglio la lotta contro l’antisemitismo e contro il nazismo.

Nel 1970, Emil Fackenheim istituisce la 614ma norma del canone ebraico: “È fatto divieto agli ebrei di concedere a Hitler vittorie postume” (Emil L. Fackenheim, La presenza di Dio nella storia. Saggio di teologia ebraica, Brescia, Queriniana, 1977, pp. 97-99 e 111-112). Nel 1982 pubblica "TIQQUN. Riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah" (Medusa, Milano 2010): in questo, in particolare, di Sigmund Freud nemmeno una parola. Questo modo di comportarsi non mi sembra sia il modo per "essere giusti con Freud" (Jacques Derrida, 1992) e una buona premessa per trasformare o riparare il mondo!

Federico La Sala (21.04.2010)

* Sul tema, nel sito, si cfr.:

Forum

-

> AL DI LA’ DEL PANTANO "NOSTRUM". RILEGGERE FREUD -- Mosè va dallo psicologo (di Gianfranco Ravasi).3 luglio 2016, di Federico La Sala

- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA

DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.

DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.

I protagonisti della BibbiaMosè va dallo psicologo

Da Freud agli esegeti più recenti questa figura continua a suscitare interesse e interrogativi sulla sua storicità

di Gianfranco Ravasi s.j. (Il Sole-24 Ore, Domenica, 03.07.2016)

- Pier Cesare Bori, E’ una storia vera? Le tesi storiche dell’Uomo Mosè e la religioe monoteistica di Sigmund Freud, a cura di Gianmaria Zamagni, Castelvecchi, Roma, pagg. 44, e. 6.

- Jan Assmann, Il disagio dei monoteismi. Sentieri teorici e autobiografici, Morcelliana, Brescia, pagg. 95, e. 11.

- Si veda anche Jan Assmann, Monoterismo e distinzione mosaica, a cura di Roberto Celada Ballanti, Morcelliana, Brescia, pagg. 45, e. 7; Un solo Dio e molti dèi, Dehoniane, Bologna, pagg. 62, e. 8,50.

«Questo lavoro che prende le mosse dall’uomo Mosè sembra al mio spirito critico una ballerina in equilibrio sulla punta di un piede». Questa confessione di Freud riguardo al trittico di saggi raccolti sotto il titolo L’uomo Mosè e la religione monoteistica è condivisa dalla maggioranza degli esegeti che hanno letto quelle pagine; anzi, essi sono per lo più convinti che la ballerina abbia alla fine perso l’equilibrio e sia piombata a terra.

Tuttavia è indubbio il fatto che, come spesso accade, non si possa del tutto uscire indenni da una lettura provocante e provocatoria. È ciò che suggerisce di sperimentare il libretto che raccoglie un’analisi succinta di quello scritto freudiano approntata da Pier Cesare Bori, un noto docente di storia delle dottrine teologiche, morto nel 2012 a Bologna ove insegnava. A lui, tra l’altro, dobbiamo (con Giacomo Contri ed Ermanno Sagittario) la migliore versione del Mosè freudiano, edita da Boringhieri nel 1977.

Bori, anche se più anziano di cinque anni, era stato mio compagno di studi teologici presso l’Università Gregoriana di Roma. Poi le nostre strade si erano divaricate, non solo per ragioni topografiche (lui era di Casale Monferrato e forse alla sua fine, sia pure tardivamente, ha contribuito l’inquinamento da Eternit), ma anche religiose. Egli era, infatti, successivamente approdato all’«Associazione religiosa degli Amici», i cosiddetti Quaccheri (da quake, “tremare” davanti al Signore), una confessione fondata nel 1649 dall’inglese George Fox, priva di ogni predicazione, rito, sacramento, ministri, affidata solo al silenzioso incontro personale con Dio. Ritrovo ora la sua acribia e finezza ermeneutica in questo breve testo, ampiamente introdotto da Gianmaria Zamagni che ci conduce, però, con acutezza anche nell’orizzonte della particolare e “ballerina” esegesi di Freud.

Come riassume lo stesso Bori, tre sono le tesi centrali: l’origine egizia di Mosè; la sua sorte tragica, simile a un parricidio operato dagli stessi Ebrei (su questo il padre della psicanalisi si appoggiava a un’interpretazione ipotetica di un noto esegeta tedesco, Ernst Sellin, riguardo a un passo oscuro del profeta Osea); infine il dualismo tra il culto e il legalismo jahvista, da un lato, e il monoteismo puro, propugnato poi dai profeti, dall’altro.

La questione della dipendenza del monoteismo ebraico da quello professato dal faraone Akhnaton, attraverso la fede nell’unico dio solare Aton, connessione fieramente dibattuta e controversa, permette però di affrontare indirettamente un quesito più generale, quello del rapporto complesso e rilevante tra storia e religione. Non per nulla il titolo del saggio di Bori è emblematico: È una storia vera? Ed è facile immaginare quanto sia arduo discernere i due fili nel groviglio del loro intrecciarsi, annodarsi e ingarbugliarsi.

Gli stessi interrogativi, puntati soprattutto sul monoteismo, hanno coinvolto la ricerca anche di uno dei più famosi egittologi contemporanei, Jan Assmann, che però ha allargato il ventaglio delle sue analisi oltre il perimetro storico-filologico per inoltrarsi nell’orizzonte più fluido del nesso tra cultura e religione. Tra l’altro, la sua analisi si è incrociata con quella dello studioso bolognese, tant’è vero che ne è nata una Lettera a Pier Cesare Bori che si può leggere nello scritto di Assmann Monoteismo e distinzione mosaica, edito dalla Morcelliana nel 2015. A tradurre quella lettera era stata Elisabetta Colagrossi alla quale dobbiamo ora una suggestiva intervista all’egittologo, autore lui pure di un Mosè l’egizio (Adelphi, II ed. 2007). Il dialogo permette di ricomporre la mappa dei «sentieri teorici e autobiografici» percorsi da questo “archeologo” della memoria e dei popoli, divenuto noto per la sua rovente (e contestata) tesi sulla radice violenta dei monoteismi.

In queste pagine vengono ovviamente affrontati in modo sintetico i tanti itinerari di ricerca assmanniani. Noi ne vogliamo segnalare due in particolare. Il primo concerne la cosiddetta “distinzione mosaica” formulata dallo studioso nel 1995, riguardante la distinzione tra vero e falso.

Sentiamo lo stesso autore: «La mia tesi afferma che essa non appartiene alla religione. Nella religione si tratta di ciò che puro e impuro, santo e profano, giusto o sbagliato nello svolgimento dei riti, ma non di ciò che è vero e falso. Questa distinzione appartiene alla scienza, che lavora per dimostrazioni, come la logica, la matematica, la storia, la giurisprudenza, ma non alla religione. In tale dominio essa è penetrata per la prima volta col monoteismo, che delimita il vero Dio rispetto ai falsi dèi e il vero credo rispetto alla falsa credenza e all’eresia».

L’altra tesi di Assmann che segnaliamo è quella della cosiddetta religio duplex. In pratica si confrontano, per contrappunto o per dialettica, in duello o in duetto secondo i casi, una verità religiosa rivelata e una di indole più naturale e universale. Si delinea così, nella storia dell’umanità una sorta di doppia verità che spesso si polarizza, pur avendo talora tangenze e convivenze personali e sociali. Si configura in tal modo «una sovra- o inter-religione, una religione naturale, comune a tutti gli uomini, al di là delle loro religioni positive ereditate». La declinazione di questa dualità si attua nel contrasto o confronto tra fede popolare e religione codificata, affidata a una rivelazione, a misteri e riti, tra una spiritualità personale e una religiosità pubblica, tra una epifania cosmica, essoterica cioè aperta a tutti, e una teofania circoscritta ed esoterica.

È facile intuire in quale linea prevalentemente si collochi, secondo Assmann, il monoteismo all’interno della religio duplex. Significative sono le ultime battute dell’intervista, in cui lo studioso rimanda alla famosa parabola dei tre anelli di Lessing per concludere - con una punta di relativismo faticosamente esorcizzato dallo stesso autore - centrando ancora una volta la sua batteria contro il monoteismo: «Il problema del monoteismo della verità risiede nel suo pretenzioso concetto di rivelazione, con la sua paradossale connessione di esclusività e universalità. Ci sono molte religioni, ma non può esistere più di una verità assoluta e universale».

La cosiddetta “teologia fondamentale”, interpellata da tempo su questa aporia, ha elaborato una serie di repliche che non trovano, però, eco nelle pagine di Assmann e questo è un po’ dovuto anche all’autoreferenzialità che relega spesso la teologia sistematica nell’hortus conclusus delle accademie teologiche.

- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA

-

> AL DI LA’ DEL PANTANO "NOSTRUM". ---- Congresso di "psiconalisti" a bordo di una nave, nel "mare nostrum" - da Savona a Palma di Maiorca (di Luciana Sica).23 aprile 2010, di Federico La Sala

Il congresso si svolge a bordo di una nave, da Savona a Palma di Maiorca

Il congresso si svolge a bordo di una nave, da Savona a Palma di Maiorca

E ora la psicanalisi se ne va in crociera

E ora la psicanalisi se ne va in crociera Umberto Galimberti: "Sembra un viaggio in quella terra confusa che oggi è

la psicoterapia, in balìa dell’instabilità di cui il mare è una bella metafora"

Umberto Galimberti: "Sembra un viaggio in quella terra confusa che oggi è

la psicoterapia, in balìa dell’instabilità di cui il mare è una bella metafora" di Luciana Sica (la Repubblica, 16.04.2010)

di Luciana Sica (la Repubblica, 16.04.2010)Il nostro mare affettivo: la psicoterapia come viaggio: titolo brillante per un congresso. Tanto più se si tiene in crociera. E parlare degli itinerari dell’anima e nel frattempo andare per mare sarà anche vista come un’idea mediatica, ma non sembra neppure così malvagia. Perché l’impressione è un’altra, se diversi terapeuti escono da cenacoli ristretti, e si mostrano per quello che sono: "veri" e variamente attrezzati ad affrontare il dolore, senza disdegnare la dimensione del piacere. È su una nave - da oggi a martedì prossimo - che la Federazione italiana delle associazioni di psicoterapia ha scelto di tenere il quarto appuntamento congressuale. Salpa da Savona, per attraccare a Barcellona, Palma di Maiorca, Ajaccio: alla fine le adesioni sono state circa 400 (familiari compresi).

L’idea è venuta alla presidente della Federazione, Patrizia Moselli, che difende la metafora legata al mare, assai più del possibile effetto di risonanza che neppure la fa inorridire: «Il viaggio rappresenta il "percorso" della psicoterapia, un’avventura interiore dalle rotte imprevedibili, l’apertura di nuovi orizzonti mentali». Nessun sopracciglio sollevato, nessun timore di facili battute? No, dice la Moselli: «La nostra è un’associazione di associazioni, con una visione non unica ma unitaria della psicoterapia. Tutti hanno trovato interessante creare uno spazio vitale per un confronto aperto tra modelli teorici e clinici diversi. E poi, perché dovremmo infastidirci, se si parla di noi?».

È vero che qui non si tratta di psicoanalisti più o meno "classici", anzi per la maggior parte dei loro diretti concorrenti: post-cognitivisti, o anche terapeuti della famiglia e della bioenergetica, comunque rappresentanti di approcci ben riconoscibili (cognitivo, corporeo, integrato, analitico-dinamico, sistemico, umanistico). In più si è sempre coltivato il sospetto che anche tra queste scuole ci sia una certa competizione - visto che il mercato della psiche non è poi un’astrazione. Ora invece si ritrovano a navigare nelle acque del Mediterraneo. Umberto Galimberti, outsider del congresso anche se ospite di gran fama, ha un suo punto di vista di segno comunque problematico: «La crociera a me sembra un viaggio in quella terra confusa che è oggi la psicoterapia, in balia dell’instabilità di cui il mare è una bella metafora. Approderà su qualche terra sicura? Penso di no perché, come già ci avvertiva Eraclito: "Per quanto tu cammini e percorra ogni strada, non raggiungerai mai i confini dell’anima, tanto è profondo il suo logos"». Domattina Galimberti terrà una relazione su «Il viaggio della psicoanalisi-psicoterapia: dalle origini romantiche all’età della tecnica», estranea all’intonazione delle solite litanie: «Nello scenario contemporaneo, dominato dall’efficienza e dalla funzionalità, l’anima - che si alimenta anche di ciò che razionale non è - soffre. E allora: o il ricorso agli psicofarmaci, o il cammino più arduo della conoscenza di sé che avviene anche attraverso una rivisitazione delle proprie idee. Senza un loro vaglio critico, non è consentito comprendere il mondo in cui viviamo e i suoi rapidi cambiamenti... Ad esempio, non è il caso di pensare che oltre all’"inconscio pulsionale" di cui ci ha parlato Freud si sia formato un "inconscio tecnologico", che a nostra insaputa ci governa e di cui le varie scuole di psicoterapia ancora non si occupano?».

Cinque giorni di interventi, workshop, lectures, sessioni parallele. Con un finale a sorpresa: una video intervista con Zygmunt Bauman (a cura di Rodolfo De Bernart), legata al dibattito conclusivo sul tema del narcisismo nell’era post-moderna della liquidità dov’è proprio la dimensione dell’intimità - il "reciproco coinvolgimento" - a rischiare il naufragio.