ALLA CALABRIA, AL SUO CORAGGIO E ALLE SUE LACRIME: LA "MEMORIA" DEL VESCOVO BREGANTINI. Documento del 17 ottobre 2005 - a cura di Federico La Sala

- [...] è necessario che lo Stato, cioè la coscienza di chi ci guida e ci governa prenda seriamente a cuore il CASO CALABRIA, che finora è stato non solo sottovalutato ma soprattutto dimenticato.

Occorrono indagini più intelligenti ed organizzate, per scovare assolutamente i colpevoli ed assicurarli alla giustizia e alla gogna di tutti. Chi fa il male deve essere umiliato nel suo falso “onore” perché ritrovi la forza di cambiare.

Occorrono indagini più intelligenti ed organizzate, per scovare assolutamente i colpevoli ed assicurarli alla giustizia e alla gogna di tutti. Chi fa il male deve essere umiliato nel suo falso “onore” perché ritrovi la forza di cambiare.

Se occorre la zona deve essere militarizzata, perché i colpevoli sentano la forza dello Stato.

Se occorre la zona deve essere militarizzata, perché i colpevoli sentano la forza dello Stato.

La Guardia di Finanza deve poter seguire, con tutti i mezzi più raffinati e moderni, il crescere dei circuiti economici, come gli appalti, le costruzioni, i giri del denaro, l’arroganza dell’usura, il gioco interessato e spesso miope delle banche... [...]

La Guardia di Finanza deve poter seguire, con tutti i mezzi più raffinati e moderni, il crescere dei circuiti economici, come gli appalti, le costruzioni, i giri del denaro, l’arroganza dell’usura, il gioco interessato e spesso miope delle banche... [...]

DALLA CALABRIA: LACRIME E CORAGGIO

DALLA CALABRIA: LACRIME E CORAGGIO

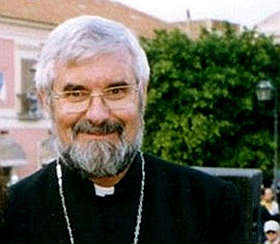

di p. GianCarlo Maria BREGANTINI Vescovo *

di p. GianCarlo Maria BREGANTINI Vescovo *

Proprio mentre la Diocesi tutta, in una serata memorabile per partecipazione e luce, celebrava l’inizio del suo CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO segno di riconciliazione nel sangue del Cristo “versato per amore” in luoghi dove tanto sangue è stato versato, è giunta la notizia della barbara uccisione dell’On. Francesco FORTUGNO, il cui sangue si aggiunge al tanto sangue già sparso in questa terra.

1. - La tragedia che ha colpito questa famiglia, cui va la nostra affettuosissima solidarietà per lo spessore umano e politico del loro congiunto, unito ad una preziosa amabilità umana, è di una valenza negativa enorme.

1. - La tragedia che ha colpito questa famiglia, cui va la nostra affettuosissima solidarietà per lo spessore umano e politico del loro congiunto, unito ad una preziosa amabilità umana, è di una valenza negativa enorme.

È paragonabile, per la Locride, ai più gravi delitti della mafia in Sicilia.

È paragonabile, per la Locride, ai più gravi delitti della mafia in Sicilia.

Esprimiamo perciò subito una netta, ferma, implacabile condanna per chi ha eseguito il delitto e per chi lo ha comandato.

Esprimiamo perciò subito una netta, ferma, implacabile condanna per chi ha eseguito il delitto e per chi lo ha comandato.

Un delitto che può essere letto così:

Un delitto che può essere letto così:

· La ‘ndrangheta vuole dominare e sottomettere la politica, perché sia strumento docile e succube ai suoi enormi interessi economici.

· La ‘ndrangheta vuole dominare e sottomettere la politica, perché sia strumento docile e succube ai suoi enormi interessi economici.

· La ‘ndrangheta cerca perciò di spezzare i legami tra la gente e la classe politica, per ricondurli a sé, perché solo così possa meglio dominare e piegare entrambi.

· La ‘ndrangheta cerca perciò di spezzare i legami tra la gente e la classe politica, per ricondurli a sé, perché solo così possa meglio dominare e piegare entrambi.

· La ‘ndrangheta lancia nel contempo a tutti noi un macabro messaggio di umiliazione sociale, per intimorire e paralizzare ogni altra azione di bene e di sviluppo.

· La ‘ndrangheta lancia nel contempo a tutti noi un macabro messaggio di umiliazione sociale, per intimorire e paralizzare ogni altra azione di bene e di sviluppo.

2. - Se questa è la realtà proprio questo orribile fatto ci spinge a REAGIRE, operando precise scelte coraggiose:

2. - Se questa è la realtà proprio questo orribile fatto ci spinge a REAGIRE, operando precise scelte coraggiose:

· Ridare speranza, raccogliendo la forte indignazione che sale al cielo dal cuore ferito di tutti gli uomini e donne di buona volontà.

· Ridare speranza, raccogliendo la forte indignazione che sale al cielo dal cuore ferito di tutti gli uomini e donne di buona volontà.

· accrescere la stima per la vita e l’impegno della classe politica, chiedendo ad essa di star vicino alla gente, ascoltare, capire, intrecciarsi con le loro attese e speranze.

· accrescere la stima per la vita e l’impegno della classe politica, chiedendo ad essa di star vicino alla gente, ascoltare, capire, intrecciarsi con le loro attese e speranze.

· attuare una forte, vasta e decisa purificazione etica, in tutti gli ambienti.

· attuare una forte, vasta e decisa purificazione etica, in tutti gli ambienti.

3. - Di fronte a tutto questo, ci impegniamo a quelle tre scelte che già il santo Vescovo don Tonino Bello aveva attuato ed indicato, cioè annunciare, denunciare, rinunciare:

3. - Di fronte a tutto questo, ci impegniamo a quelle tre scelte che già il santo Vescovo don Tonino Bello aveva attuato ed indicato, cioè annunciare, denunciare, rinunciare:

· mantenere vigili le coscienze, di fronte ad ogni male, anche piccolo, chiedendo a tutti, sacerdoti e laici, di essere coraggiosi e consequenziali anche fino al martirio;

· mantenere vigili le coscienze, di fronte ad ogni male, anche piccolo, chiedendo a tutti, sacerdoti e laici, di essere coraggiosi e consequenziali anche fino al martirio;

· pregare sempre di più, specie davanti all’Eucaristia, in un’adorazione che abitui ed alleni tutti noi, specie i giovani, ad adorare solo e soltanto la grandezza di Dio, senza mai piegare il capo di fronte al male e di fronte agli altri idoli, per non essere succubi dei prepotenti e così trasformare la notte del dolore in luce pasquale;

· pregare sempre di più, specie davanti all’Eucaristia, in un’adorazione che abitui ed alleni tutti noi, specie i giovani, ad adorare solo e soltanto la grandezza di Dio, senza mai piegare il capo di fronte al male e di fronte agli altri idoli, per non essere succubi dei prepotenti e così trasformare la notte del dolore in luce pasquale;

· digiunare per la conversione dei delinquenti. Non sembri fuori luogo questa proposta.

· digiunare per la conversione dei delinquenti. Non sembri fuori luogo questa proposta.

Ma è la più efficace forma di non-violenza, che da sempre le coscienze coraggiose hanno attuato, per risvegliare le coscienze dei deboli, allenandoci così ad un’etica di speranza e di coraggio.

Ma è la più efficace forma di non-violenza, che da sempre le coscienze coraggiose hanno attuato, per risvegliare le coscienze dei deboli, allenandoci così ad un’etica di speranza e di coraggio.

4. - Ma nello stesso tempo, è necessario che lo Stato, cioè la coscienza di chi ci guida e ci governa prenda seriamente a cuore il CASO CALABRIA, che finora è stato non solo sottovalutato ma soprattutto dimenticato.

4. - Ma nello stesso tempo, è necessario che lo Stato, cioè la coscienza di chi ci guida e ci governa prenda seriamente a cuore il CASO CALABRIA, che finora è stato non solo sottovalutato ma soprattutto dimenticato.

Occorrono indagini più intelligenti ed organizzate, per scovare assolutamente i colpevoli ed assicurarli alla giustizia e alla gogna di tutti. Chi fa il male deve essere umiliato nel suo falso “onore” perché ritrovi la forza di cambiare.

Occorrono indagini più intelligenti ed organizzate, per scovare assolutamente i colpevoli ed assicurarli alla giustizia e alla gogna di tutti. Chi fa il male deve essere umiliato nel suo falso “onore” perché ritrovi la forza di cambiare.

Se occorre la zona deve essere militarizzata, perché i colpevoli sentano la forza dello Stato.

Se occorre la zona deve essere militarizzata, perché i colpevoli sentano la forza dello Stato.

La Guardia di Finanza deve poter seguire, con tutti i mezzi più raffinati e moderni, il crescere dei circuiti economici, come gli appalti, le costruzioni, i giri del denaro, l’arroganza dell’usura, il gioco interessato e spesso miope delle banche...

La Guardia di Finanza deve poter seguire, con tutti i mezzi più raffinati e moderni, il crescere dei circuiti economici, come gli appalti, le costruzioni, i giri del denaro, l’arroganza dell’usura, il gioco interessato e spesso miope delle banche...

È il denaro che interessa alla ‘ndrangheta.

È il denaro che interessa alla ‘ndrangheta.

E perciò. oltre alla purificazione etica, occorre una forte purificazione economica.

E perciò. oltre alla purificazione etica, occorre una forte purificazione economica.

5. - Infine, facciamo appello alla giustizia di Dio, giustizia certa, che insegue con determinazione i passi, tristissimi, degli uccisori e di chi ha ordinato questo infame delitto, chiarissimo per le sue palesi modalità mafiose. Chi ha fatto il male, dice la Bibbia, lo paga sempre. Sempre!

5. - Infine, facciamo appello alla giustizia di Dio, giustizia certa, che insegue con determinazione i passi, tristissimi, degli uccisori e di chi ha ordinato questo infame delitto, chiarissimo per le sue palesi modalità mafiose. Chi ha fatto il male, dice la Bibbia, lo paga sempre. Sempre!

Ne siamo certi e lo diciamo pubblicamente, perché si fermi questa catena assurda di violazione della sacralità della vita umana.

Ne siamo certi e lo diciamo pubblicamente, perché si fermi questa catena assurda di violazione della sacralità della vita umana.

Con lacrime amare, annunciamo ancora la bellezza della vita con rigenerato coraggio, dono dello Spirito che sempre ci consola e tutto sa rinnovare, perché con il lavoro e le imprese, anche la faccia della Locride, così insanguinata, eppure così bella, cammini fiduciosa sulle strade del coraggio nel suo futuro.

Con lacrime amare, annunciamo ancora la bellezza della vita con rigenerato coraggio, dono dello Spirito che sempre ci consola e tutto sa rinnovare, perché con il lavoro e le imprese, anche la faccia della Locride, così insanguinata, eppure così bella, cammini fiduciosa sulle strade del coraggio nel suo futuro.

+ p. GianCarlo Maria BREGANTINI Vescovo

+ p. GianCarlo Maria BREGANTINI Vescovo

Locri, 17 ottobre 2005

Locri, 17 ottobre 2005

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- Alle radici della Calabria, dove il Paese si gioca il futuro. Indagine su una regione al di sotto di ogni sospetto. Reportage di Cesare Fiumi (Corriere della Sera/Sette, 42 - 19.10.2012).

Forum

-

> ALLA CALABRIA, AL SUO CORAGGIO E ALLE SUE LACRIME: LA "MEMORIA" DEL VESCOVO BREGANTINI. ---- E’ in Calabria il terreno di coltura che fa crescere l’intolleranza: uno Stato assente, corrotto e privatizzato (di Lluis Bassets - Rosarno, l’Europa suicida) - I cittadini invisibili (di Nadia Urbinati)..19 gennaio 2010, di Federico La Sala

Rosarno, l’Europa suicida

di Lluis Bassets (il Fatto, 19.01.2010)

E’ in Calabria il terreno di coltura che fa crescere l’intolleranza: uno Stato assente, corrotto e privatizzato. E una incessante pioggia mediatica fatta di anti-progressismo e occidentalismo mascherato da universalismo.

Una volta ancora l’Italia indica la strada. Lo ha fatto spesso per il meglio, come nel caso del Rinascimento. Talvolta lo ha fatto per il peggio, come con il fascismo. E adesso ci risiamo con la violenta espulsione da Rosarno, in Calabria, della comunità di immigrati dopo gli scontri tra i locali e i braccianti agricoli africani. Il rifiuto dell’altro, la fobia dello straniero e il razzismo non sono monopolio di nessuno: partiti post-fascisti, iniziative xenofobe e leggi repressive proliferano da Vic, in Catalogna, fino a Copenaghen. Ma l’“avanguardismo” italiano, facilitato dalla miscela tra la cinica politica degli interessi affaristici e le ideologie intransigenti che predicano l’esclusione, ha partorito una delle leggi più severe d’Europa contro gli immigranti e un livello di tutela degli stranieri da parte dello Stato che è tra i più bassi del continente.

Le cose vanno peggio proprio là dove lo Stato si ritira lasciando un vuoto che viene colmato dalla criminalità. Il contesto non è soltanto di resa del governo in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e di rispetto della legalità.

La Calabria ha il record dell’evasione fiscale ed è, al tempo stesso, una regione sovvenzionata dal denaro pubblico e corrosa dalla corruzione. Non si tratta del “meno Stato” di thatcheriana memoria, bensì di uno Stato privatizzato e intrecciato inestricabilmente con il potere economico di Silvio Berlusconi, occupato in questi giorni, come durante tutta la sua lunga permanenza alla guida del governo, ad evitare i processi e ad ottenere l’immunita’ mentre i suoi alleati della Lega nord si dedicano a tradurre in pratica e a diffondere le loro idee radicali sull’immigrazione.

La pessima situazione dell’economia e l’aumento del tasso di disoccupazione sono benzina sul fuoco, ma non debbono ingannarci. Il problema centrale che l’Europa deve affrontare consiste nella costruzione di un modello efficace, rispettoso e civile di integrazione degli immigrati, un modello che consenta di assorbire la manodopera necessaria per mantenere i livelli di benessere, i valori e gli stili di vita e soprattutto il welfare, lo Stato sociale. E’ questa la sfida che si trova a dover affrontare un mondo che cambia e che nei prossimi quarant’anni vedrà ridurre in maniera drastica il peso dell’Europa rispetto al resto del pianeta, sia sotto il profilo demografico sia per quanto concerne il Prodotto interno lordo per non parlare della sua capacità di iniziativa politica già fortemente condizionata dalla sua proverbiale indolenza.

Questo mese, la Cina ha superato la Germania come primo paese esportatore e gli Stati Uniti come primo mercato automobilistico del mondo. Nel corso del 2010 potrebbe superare il Pil del Giappone diventando la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti. Nei prossimi quattro decenni l’Europa perderà in misura significativa peso, ricchezza e potere non solo in rapporto alla Cina, ma anche nei confronti di Brasile e India. Secondo le previsioni di Felipe González, nel quadro delle sue riflessioni sul futuro del continente, per mantenersi a galla, a partire dalle nostre economie e dal nostro modello sociale, l’Europa entro il 2050 avrà bisogno di almeno 70 milioni di lavoratori immigrati oltre a quelli già presenti nei vari paesi del continente.

Al cospetto di queste radicali trasformazioni, la reazione, non esattamente spontanea, dei cittadini europei è di tipo conservatore e difensivo: dinanzi alla perdita di peso e di centralità e al cospetto del pluralismo e della diversità, ci trinceriamo dietro l’identità e l’ideologia. La lista è lunga: il referendum svizzero contro i minareti, il divieto francese del velo nelle scuole, il discorso di Ratzinger a Ratisbona, l’ascesa dei partiti xenofobi, le modifiche apportate alle leggi in materia di asilo e immigrazione o la ostilità francese e tedesca all’ingresso della Turchia nella Ue. Come risultato, l’immagi di una Europa-fortezza, che espelle e criminalizza gli immigrati, si va diffondendo in tutto il resto del mondo più di quan- occidentale. In questo modo to si possa percepire in Europa.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla vulgata progressista, il suicidio dell’Europa non è la traduzione in pratica di un progetto di estrema destra. O, quanto meno, non solo. Questo pericolo trova terreno fertile nelle tensioni e nelle difficoltà di cui soffrono prevalen- di temente i più dimenticati: in Calabria è in corso anche una guerra tra poveri. Dai quartieri delle periferie francesi “lepenizzate” fino ai disoccupati calabresi manipo lati dalla ‘Ndrangheta, la vera base sociale del populismo e delle pestilenze nere è costituita sempre dai meno favoriti. E una incessante pioggia mediatica fatta di anti-progressismo, scorrettezza politica e occidentalismo mascherato da universalismo.

In fin dei conti gettiamo alle ortiche i valori autenticamente europei, le idee dell’Illuminismo che sono state sinora il fattore trainante della modernità occidentale. In questo modo prima perderemo l’anima, poi perderemo tutto, compreso lo Stato sociale.

I cittadini invisibili

di Nadia Urbinati (la Repubblica, 19.01.2010)

Su Repubblica di alcuni giorni fa, Roberto Saviano ha detto che gli immigrati di Rosarno sono stati coraggiosi contro i clan,«più coraggiosi di noi» (italiani). Coraggiosi lo devono essere perché non hanno nulla da perdere se non quel poco che riescono a mettere insieme per spedire a casa e per sopravvivere in qualche modo qui. Perché abituati a essere sempre a rischio, senza reti protettive alcune: non le autorità del governo dal quale fuggono (e che spesso li perseguita), non la legge del paese dove lavorano che gli è spesso nemica come troppe volte gli sono nemici gli abitanti del paese straniero, per i quali lavorano per un pugno di centesimi e dai quali sono visti come a metà tra il bestiale e l’umano.

Gli immigrati sono clandestini anche quando formalmente non lo sono perché la loro clandestinità è rispetto alla società e alla cultura del Paese dove lavorano, non solo rispetto alla legge. Clandestini in senso totale: per la legge sono non esistenti e la loro invisibilità dà agli italiani una sorta di visto per impunemente sfruttarli, ingiuriarli, maltrattarli; essendo fuori della norma sono alla mercé di tutti, «nuda vita» come direbbe Giorgio Agamben.

Questa radicalità li mette, che lo vogliano o no, naturalmente faccia a faccia con i loro equivalenti nostrani di clandestinità: quegli italiani di ’ndrangheta, mafia e camorra che prosperano anche grazie alla clandestinitá formale e civile degli stranieri. Forza contro forza, benché, come abbiamo visto a Rosarno in questi giorni di ferro e fuoco, a perdere sono i clandestini non i fuorilegge nostrani; a perdere sono i piú deboli e piú esposti in assoluto, coloro che la legge dichiara perseguitati e verso i quali non resta indifferente né si fa tollerante.

Eppure, quando alzano la testa, quando rivendicano nelle forme della forza -poiché non ne hanno altre visto che la legge non consente loro voce e visibilità civile - il poco salario in nero e di fame che gli é stato promesso, quando sfidano i prepotenti dell’illecito lo fanno a viso aperto, ignari delle pratiche omertose: la loro violenza, certamente ingiustificata come deve esserlo sempre in una societá che è civile, è un grido di accusa alla nostra democratica Italia. Poiché la loro condizione di radicale e totale sfruttamento ingrassa i nemici della legge e della societá civile. Quegli immigrati dovrebbero essere visti come amici della democrazia, se non altro perché mostrano con tremenda efficacia quanto grave sia l’affare dell’illecito nel nostro paese - un affare che trasmigra dalle terre d’origine e giunge come abbiamo visto in questi giorni nella Pianura Padana, in Emilia-Romagna. L’illecito travolge gli argini. È questo il pericolo che ci deve fortemente preoccupare e che la disperata reazione degli immigrati mette in luce.

Le vicende di Rosarno riportano alla mente le lotte di Giuseppe Di Vittorio contro il caporalato, la tratta dei bambini e delle donne nelle campagne del Tavoliere. Anche allora la sfida era tra legalitá e illegalitá. Di Vittorio era pugliese e a sette anni e mezzo giá bracciante; a dodici si trovó coinvolto in una sparatoria della polizia nella quale morí un suo coetaneo, Ambrogio, durante una dimostrazione di braccianti che chiedevano un salario, non un pugno di soldi. Di Vittorio non combatteva per eliminare gli avversari ed era contro la violenza; combatteva per cambiare le relazioni sociali e le regole. I suoi avversari erano gli affaristi dell’illecito, coloro che non si facevano scupoli di ricorrere alla violenza per contrastare l’unione sindacale dei braccianti, ovvero la trasformazione del conflitto da ribellione violenta (che giustificava la repressione) a contestazione civile: poiché, allora come oggi, operare sotto la legge implicava rendere pubblico ciò che per profitto dei clan doveva restare sommerso e invisibile.

I braccianti che organizzò Di Vittorio vivevano come topi in tuguri malsani e scioperavano per una razione extra di «acqua salsa» con la quale bagnare il pane secco. Erano gli antenati naturali dei clandestini di oggi. Con una differenza che rende l’emergenza di oggi piú grave e preoccupante: poiché se a caricare e a sparare sui braccianti erano allora la "guardia regia" o i carabinieri della repubblica, oggi sono i cittadini stessi, manipolati spesso da una propaganda che ha avuto addirittura ispiratori in partiti che governano il Paese; una propaganda che come un vento pestilenziale è capace di generare terribili cose dove la via della legge è giá di per sé molto impervia e spesso collassata. Di Vittorio aveva compreso che la lotta contro il caporalato e l’illecito era imprescindibile non solo o tanto per i cafoni del Sud, ma per la democrazia italiana; poiché il sistema che sostiene il caporalato è nemico totale del governo della legge, senza possibilità di compromessi, e perché alimenta un sistema affaristico che non conosce frontiere regionali.

-

> ALLA CALABRIA, AL SUO CORAGGIO E ALLE SUE LACRIME ---- Le arance senza succo (di Daniele Martini) - Quei silenzi sul lavoro nero (di Tito Boeri)14 gennaio 2010, di Federico La Sala

Dietro la guerra di Rosarno, la decisione dell’Europa di dare contributi non a chi produce, ma a chi possiede

Arance senza succo

Costano meno i prodotti che arrivano dall’estero. Ecco perché gli schiavi neri non servono più

di Daniele Martini (il Fatto, 14.01.2010)

Dove scoppierà la prossima Rosarno? C’è una parola brutta che gli esperti agricoli usano con insistenza per spiegare che le ragioni economiche alla base della cosidetta guerra delle arance probabilmente faranno da innesco ad altre battaglie. Il termine è “disaccoppiamento”. Tradotto in soldoni significa questo: per ottenere gli aiuti ad integrazione del reddito dalla Comunità europea, senza i quali l’impresa agricola spesso rischia di finire a gambe all’aria, in particolare nel Mezzogiorno, da qualche tempo non è più necessario produrre o, almeno, far finta di produrre. Basta dimostrare che si possiede un appezzamento e i quattrini arrivano.

Tra produzione e proprietà c’è, appunto, un disaccoppiamento, una scissione, un disgiungimento. Una follia? Un incentivo a lasciare le terre incolte? Il colpo finale ad un’agricoltura malata? Sì e no. Di certo il disaccoppiamento è un cambiamento epocale per le campagne italiane, meridionali in primo luogo. Una rivoluzione di cui pochi si sono accorti, ma che ora nel bene e nel male comincia a produrre i suoi effetti.

Rosarno è il frutto avvelenato del cambiamento in atto e quasi sicuramente non resterà isolato. “Non voglio fare la Cassandra, oggi è capitato qui, ma tra un po’ capiterà da un’altra parte, è inevitabile”, sostiene senza enfasi e quasi scusandosi per la previsione nera Pietro Molinaro, presidente della Coldiretti calabra, l’organizzazione agricola che con 30 mila iscritti è la più rappresentativa e forte della regione. Con il disaccoppiamento in alcuni casi è più conveniente lasciar marcire i prodotti nei campi o sugli alberi piuttosto che raccoglierli, anche utilizzando i disperati neri a 25 euro al giorno come succedeva a Rosarno, figurarsi poi se si usa manodopera regolare che tra contributi e assicurazioni costa un’ottantina di euro. E se il lavoro agricolo irregolare o regolare serve di meno, le conseguenze sociali, razziali e di ordine pubblico sono facilmente immaginabili, soprattutto in zone povere come Calabria e sud Italia.

In Calabria, in particolare, il disaccoppiamento deciso a livello comunitario nel 2005, è entrato in vigore per le arance da poco e ora si sta sommando agli effetti della concorrenza agricola straniera arrembante, spesso in grado di offrire merci a prezzi incredibilmente bassi, quasi stracciati. Le arance della Piana di Gioia Tauro rimarranno a sciuparsi sui rami perché sono di una qualità particolare, selezionata non per la tavola, ma per la spremitura e la trasformazione, per effetto di una scelta in parte casuale degli agricoltori e in parte a suo tempo ritenuta oculata, effettuata con l’intento di sottrarre il prodotto alle oscillazioni del mercato delle arance fresche, sottoposte ai cambi repentini dei gusti e delle mode dei consumatori.

Anni fa pochi potevano prevedere che l’Europa avrebbe scelto il disaccoppiamento e che l’industria locale di trasformazione sarebbe arrivata a ritenere non più convenienti le arance della Piana, perché costano troppo, nonostante l’utilizzo degli schiavi neri, ed è economicamente più vantaggioso far arrivare il succo via nave dal Brasile fino al porto di Gioia Tauro.

Le imprese calabresi che fino all’altr’anno ritiravano il prodotto, per poi ricollocarlo presso i grandi marchi per la lavorazione successiva fino all’aranciata o al succo in bottiglia o nel tetra pak, quest’anno offrono dai 5 ai 7 centesimi al chilo, pur sapendo che i costi sopportati dagli agricoltori sono da 2 a 3 volte maggiori anche con l’uso di manodopera irregolare per la raccolta. Tutto ciò non significa che dagli scaffali dei superrmercati o dai frigo dei bar nel 2010 scomparirà l’aranciata “made in Calabria”.

Sfruttando una legge che non impone l’obbligo di indicare l’origine del succo nelle bevande, le aziende italiane di trasformazione spacceranno più o meno legalmente come made in Italy e in alcuni casi addirittura calabrese doc, aranciate e succhi che di italiano hanno solo l’etichetta. I consumatori probabilmente neanche si accorgeranno del trucco, ma per gli agricoltori è un pugno in faccia e per gli schiavi neri è la condanna certa all’espulsione da parte di chi li ha sfruttati e brutalizzati senza scrupoli per anni e anni.

Le prime avvisaglie dello stravolgimento delle convenienze in atto nelle campagne si sono avute con la raccolta delle olive, subito dopo è toccato alle arance, ma prima o poi la campana suonerà anche per altre produzioni, sia quelle seminate, sia quelle agricole.

Nella disattenzione quasi generale, è da questa estate che il mondo agricolo europeo è in fermento, con proteste e manifestazioni che interessano perfino i paesi ricchi da un punto di vista agricolo, dalla Germania alla Francia alla Spagna. Per quanto riguarda l’Italia il disaccoppiamento è solo un po’ rinviato per alcune produzioni tipiche come il pomodoro che, come spiegano gli esperti, fino alla prossima estate resta “accoppiato” (dicono proprio così) al pari delle pere Williams e delle pesche. Poi che succederà?

Quando l’Unione europea approvò il disaccoppiamento certo non sapeva che le conseguenze avrebbero potuto essere così devastanti. Come spiega con franchezza Francesco Postorino, direttore del servizio economico Confagricoltura, l’Europa era ossessionata dalle spese crescenti per l’agricoltura e decise di darci un taglio abolendo gli aiuti concessi sulla base delle quantità di prodotti coltivati e sostituendo questo sistema variabile con un meccanismo a cifra fissa. Stabilì che i contributi sarebbero stati erogati indipendentemente dal prodotto coltivato, sulla base della media di aiuti ottenuti per ettaro da ciascun agricoltore nei tre anni precedenti.

I legislatori pensavano di prendere più piccioni con una fava: risparmiare quattrini, stroncare gli abusi e nello stesso tempo non incentivare le produzioni in eccedenza (ricordate proprio lo scandalo delle arance distrutte con le ruspe?) favorendo in qualche modo anche le esportazioni dei paesi agricoli in via di sviluppo. Come spesso succede, la via dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. Nessuno previde che l’inferno si sarebbe materializzato presto, con una guerra tra bianchi e neri e le barricate nelle strade di un paese in Calabria, sud Italia.

Quei silenzi sul lavoro nero

I fatti di Rosarno sono la dimostrazione che le nostre leggi sembrano essere fatte per aumentare i benefici privati della clandestinità e per scaricarne i costi sull’intera collettività

di Tito Boeri (la Repubblica, 14.01.2010)

Mi sono chiesto molte volte perché in Italia le associazioni imprenditoriali non protestino mai o quasi mai contro le nostre stringenti e anacronistiche politiche dell’immigrazione. Altrove sono le rappresentanze dei datori di lavoro ad alzare la voce quando si abbassano le quote di ingresso, impedendo l’arrivo di nuovi immigrati. Chi paga il lavoro di altri ha tutto da guadagnare nell’avere manodopera a basso costo, come quella immigrata. Paradossalmente in Italia sono invece i sindacati, tra le cui fila ci sono molti lavoratori poco qualificati che possono legittimamente temere la competizione salariale dei nuovi arrivati, che si sono opposti, soprattutto per ragioni ideologiche, alla chiusura delle frontiere, mentre le associazioni di categoria sono state silenti nell’accogliere leggi, come la Bossi-Fini, che impongono vere e proprie forche caudine ai lavoratori e datori di lavoro che vogliano mettersi in regola. Perché?

La risposta ci viene da vicende come quella di Rosarno e dalla prima indagine rappresentativa degli immigrati clandestini, condotta in Italia. Gli immigrati arrivano comunque perché le restrizioni sugli ingressi non vengono minimamente rispettate. Sarà così fin quando continueremo a tollerare il lavoro nero: gli immigrati vengono da noi sfidando ogni restrizione perché in Italia si trova facilmente lavoro senza aver bisogno di avere un permesso di soggiorno. Quindi i datori di lavoro trovano comunque le braccia a basso costo di cui hanno bisogno. Ma c’è di più: dato che si tratta di immigrati irregolari, in attesa di regolarizzare la loro posizione, possono pagarli ancora meno di quanto pagherebbero gli immigrati regolari. È una forma più o meno esplicita di ricatto: o accetta queste condizioni, oppure il lavoratore viene denunciato o comunque non aiutato a regolarizzarsi alla prossima sanatoria. Reati come quello di immigrazione clandestina servono solo a permettere di meglio esercitare questo ricatto, non certo a ridurre gli arrivi di irregolari.

I disperati che raccoglievano le arance a Rosarno guadagnavano 18 euro al giorno, con una paga oraria di due euro. Avevano paghe cinesi in un paese in cui il costo della vita è quasi cinque volte superiore che a Pechino, dove peraltro i datori di lavoro offrono agli immigrati un alloggio, seppur precario. Non solo in Italia, ma in tutto il mondo, la televisione ha fatto vedere in che condizioni vivevano gli immigrati di Rosarno. La Bbc, che aveva denunciato casi come quelli di Rosarno più di un anno fa senza stimolare alcuna reazione da parte delle autorità nazionali o locali, ha sottolineato come fossero condizioni peggiori che nelle baraccopoli dei paesi in via di sviluppo.

Questo uso delle leggi dell’immigrazione per pagare ancora di meno il lavoro degli immigrati non è limitato al solo Mezzogiorno. Anche al Nord chi è senza permesso di soggiorno o in attesa del suo rinnovo viene pagato, a parità di altre condizioni (tipo di lavoro, età, qualifica e genere), molto di meno di chi è in regola.

Questo fatto emerge da un’indagine svolta da Erminero&Co per conto della Fondazione Rodolfo Debenedetti, nei mesi di novembre e dicembre 2009, in 8 città italiane ad alta densità di immigrati (Alessandria, Bologna, Brescia, Lucca, Milano, Prato, Rimini e Verona). Sin qui i dati sugli immigrati venivano raccolti mediante interviste a persone casualmente estratte dall’Anagrafe, che non contiene chi non è regolarmente in Italia. Oppure c’erano state indagini presso i centri della Caritas o di altre organizzazioni umanitarie che forniscono assistenza agli immigrati: il problema con questo metodo di rilevazione è che raccoglie informazioni solo su quegli immigrati irregolari che hanno talmente bisogno di vitto e alloggio da correre il rischio di rivolgersi a dei centri nei pressi dei quali ci potrebbero essere più frequenti controlli di polizia. L’indagine svolta nelle 8 città si è basata, invece, sul campionamento casuale di isolati, in aree ad alta densità di immigrati.

Ecco i primi dati: il 40 per cento di coloro che non hanno un permesso di soggiorno viene pagato meno di 5 euro all’ora contro il 10% tra chi è in regola. Otto irregolari su dieci lavorano anche il sabato e in quattro su dieci anche la domenica; tra chi ha un permesso di soggiorno queste percentuali sono significativamente più basse.

Chi assume un lavoratore immigrato, traendo benefici dal basso costo del suo lavoro, dovrebbe contribuire a sostenere le spese per la sua integrazione (scuola, sanità e servizi sociali) e pagarlo al punto da fargli raggiungere uno standard di vita tale da permettergli una convivenza civile con la popolazione autoctona.

Da noi, invece, avviene esattamente l’opposto. Si entra facilmente ma poi la regolarizzazione è un percorso ad ostacoli che attribuisce un forte potere contrattuale al datore di lavoro. Insomma le nostre leggi sembrano essere fatte apposta per aumentare i benefici privati dell’immigrazione e per socializzarne i costi. Tra questi costi bisognerebbe aggiungere anche quello di non permettere agli immigrati di avere diritti civili. È un costo anche quello perché se avessero una voce, una rappresentanza a livello locale e nazionale, il loro disagio potrebbe esprimersi in modo civile, prima che si superi il livello di guardia.

-

> ALLA CALABRIA, AL SUO CORAGGIO E ALLE SUE LACRIME: LA "MEMORIA" DEL VESCOVO BREGANTINI. Documento del 17 ottobre 2005 - a cura di Federico La Sala12 gennaio 2010, di il chiuR.Lo.

Habitus e substantia

Mentre scrivo, in un dopo-epifania di saldi compulsivi e di pioggia a dirotto, l’eco dell’inferno di Rosarno mi raggiunge con la sua spietatezza raggelante ma, non dimentico della bomba di Reggio Calabria di pochi giorni prima, non mi risulta difficile collegare i fatti così come suggerito dal titolo di un’intervista alla senatrice Angela Napoli sul-l’Unità del 10 gennaio 2010: “Un depistaggio dopo la bomba contro i pm” E non mi chiedo più che cosa voglia dire, oggi nell’A.D. 2010, essere italiani, essere calabresi o se Wim Wenders sia più coglione o credulone, ma la mia mente divaga ed una rabbia più sorda mi afferra al solo pensiero della macchina elettorale già in moto per le imminenti elezioni regionali. E non posso non interrogarmi su quale ruolo e parte avrà nella partita elettorale calabrese Sua Signora N’drangheta.

-

> ALLA CALABRIA, AL SUO CORAGGIO E ALLE SUE LACRIME: LA "MEMORIA" DEL VESCOVO BREGANTINI.---- Napolitano: "Oscurati legalità e solidarietà". L’Osservatore romano: "Italiani ancora razzisti".12 gennaio 2010, di Federico La Sala

Sui fatti di Rosarno dura presa di posizione del quotidiano della Santa Sede

Sui fatti di Rosarno dura presa di posizione del quotidiano della Santa Sede

Epifani lancia l’allarme: "Ci sono altre polveriere pronte a scoppiare"

Epifani lancia l’allarme: "Ci sono altre polveriere pronte a scoppiare" Napolitano: "Oscurati legalità e solidarietà"

Napolitano: "Oscurati legalità e solidarietà"

L’Osservatore romano: "Italiani ancora razzisti"

L’Osservatore romano: "Italiani ancora razzisti" Il capo dello Stato il 21 gennaio sarà alla Giornata della Legalità a Reggio Calabria

Il capo dello Stato il 21 gennaio sarà alla Giornata della Legalità a Reggio Calabria

Bersani: "La Bossi-Fini non funziona". Fini: "Eliminare sia razzismo che buonismo"

Bersani: "La Bossi-Fini non funziona". Fini: "Eliminare sia razzismo che buonismo"ROMA - "A Rosarno sono stati oscurati la legalità e la solidarietà" dice il capo dello Stato. Che annuncia una visita a Reggio Calabria per il 21 gennaio. E "L’Osservatore romano" pubblica un duro atto d’accusa sul razzismo diffuso tra gli italiani. I fatti della piana di Gioia Tauro continuano a fare discutere. Dal Quirinale arriva una netta presa di posizione. Napolitano sarà nella città calabrese anche per riaffermare la sua solidarietà con i magistrati, dopo l’attentato alla procura in piazza Castello.

L’Osservatore romano. Nell’articolo del quotidiano pontificio si compie un rapido excursus storico sulle radici dell’intolleranza nei primi decenni dell’unità d’Italia, per poi concludere: "Nel 2010, invece, siamo ancora all’odio. Ora muto, ora scandito e ritmato dagli sfottò, ora fattosi gesto concreto". Ancora, nel lungo servizio dal titolo "Gli italiani e il razzismo, Tammurriata nera", firmato da Giulia Galeotti, si legge: "Oltre che disgustosi, gli episodi di razzismo che rimbalzano dalla cronaca ci riportano all’odio muto e selvaggio verso un altro colore di pelle che credevamo di aver superato". "Per una volta - prosegue il testo - la stampa non enfatizza: un viaggio in treno, una passeggiata nel parco o una partita di calcio, non lasciano dubbi".

Il testo del quotidiano della Santa Sede viene pubblicato dopo che il Papa domenica ha chiesto rispetto per gli immigrati e dopo che il Segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, ha parlato delle drammatiche condizioni di vita in cui si trovavano gli immigrati nell’area di Rosarno.

Napolitano. Il presidente della Repubblica ha accolto l’invito del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Mariastella Gelmini, a partecipare il 21 gennaio a Reggio Calabria alla Giornata della Legalità ’’Insieme per non dimenticare’’ promossa quest’anno dalle Consulte Provinciali degli Studenti della Calabria. Nel corso della sua visita Napolitano incontrerà i rappresentanti delle istituzioni territoriali e degli organi dello Stato operanti nella regione. ’’Sarà un’occasione - si legge nella nota del Quirinale - per rinnovare l’impegno comune, sempre ribadito dal presidente della Repubblica, per l’affermazione dei valori di legalità e di solidarietà, entrambi oscurati dai gravi fatti di Rosarno’’.

L’allarme di Epifani. A lanciare l’allarme, sempre oggi, è anche il segretario della Cgil Guglielmo Epifani: "Di Rosarno - avverte - ne abbiamo tante, pronte a scoppiare. Sono problemi da tempo segnalati; sono dieci anni che la Cgil sta conducendo una battaglia. "Non è il sindacato il problema; il problema è chi per tempo ha chiuso gli occhi e ha fatto finta di non vedere".

Fini. Sulle vicende calabresi interviene poi Gianfranco Fini: parlando a Palermo, il presidente della Camera dice che "davanti a ciò che è avvenuto risulta evidente che è necessario abolire due ’ismi’: razzismo e buonismo. Bisogna dire no all’immigrazione clandestina, ma anche no allo sfruttamento. Gli immigrati devono avere dei doveri, ma non si può pensare che possano essere privati dei diritti". Fini chiama in causa gli imprenditori che non mettono in regola i lavoratori stagionali: "Esistono mezzi come la legge Biagi che consentono alle imprese agricole di regolarizzare gli stagionali. Se queste non lo fanno allora non meritano alcun tipo di solidarietà".

Bersani. Il segretario del Pd Pier Luigi Bersani annuncia che "nei prossimi giorni andremo in Calabria e a Rosarno". E denuncia che le leggi "che abbiamo sull’immigrazione non sono adeguate ad affrontare la realtà".

Di Pietro. Secondo Antonio Di Pietro, a Rosarno c’è stata "la rivolta degli schiavi" perché all’origine "ci sono stati i negrieri del 2000, che hanno sfruttato e stanno sfruttando il lavoro nero e che nessuno vuole fare".

Alemanno. E quanto alla cittadinanza per gli immigrati, a pronunciarsi contro un iter breve per ottenerla - cinque anni, invece degli attuali dieci - è il sindaco di Roma Gianni Alemanno: "Deve essere un risultato dell’integrazione e non uno strumento per ottenerla".

Tosi. "La Bossi-Fini in Italia è stata applicata poco e male e Rosarno lo dimostra". Così il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha spiegato quanto accaduto a Rosarno e lo ha fatto a margine del convegno organizzato a Roma dal titolo "Immigrazione e identità nazionale. Verso un modello italiano". Per Tosi "il problema è la classe politica di alcune zone d’Italia, ma non di tutto il Sud, per esempio quando si pensa alla Puglia si pensa alla buona amministrazione e anche in Calabria ci sono zone dove si amministra meglio e zone dove si amministra peggio".

* la Repubblica, 11 gennaio 2010