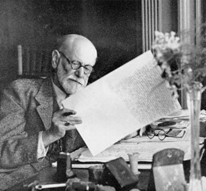

ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. Una riflessione di Freud (1930).

"Potrei, per me, pensare un altro Abramo" (F. Kafka - da una lettera del giugno 1921 a Robert Klopstock, l’amico medico, che lo seguì sino alla morte).

"Potrei, per me, pensare un altro Abramo" (F. Kafka - da una lettera del giugno 1921 a Robert Klopstock, l’amico medico, che lo seguì sino alla morte).

FREUD, IL SIONISMO e LA TERRA PROMESSA.

Una nota

di Federico La Sala*

Sul CORRIERE DELLA SERA (sabato 28 giugno 2003, p. 31), PAOLO DI STEFANO, in un art. intitolato: "E Freud disse no al sionismo: la diaspora è di tutti", presenta un saggio di MICHELE RANCHETTI, LA TERRA PROMESSA. UNA LETTERA INEDITA DI FREUD, uscito sul n. 6 del semestrale "L’ospite ingrato" del Centro Studi Franco Fortini, e cita parte della lettera di Freud, del 26.02.1930, al dottor Chaim Koffler.

Con chiarezza e determinazione (non "reticente o prudente", scrive Ranchetti) sulla questione del sionismo, Freud così risponde:

"Chiunque voglia influenzare le masse deve dar loro qualcosa di eccitante e di infiammante e il mio sobrio giudizio sul sionismo non me lo permette. Certamente io simpatizzo con i suoi fini, sono fiero della nostra università in Gerusalemme, e sono lieto per il prosperare dei nostri insediamenti. Ma, d’altra parte, io non penso che la Palestina potrà mai diventare uno stato ebraico e che il mondo cristiano e il mondo islamico potranno mai essere disposti ad avere i luoghi sacri sotto il controllo ebraico. Mi sarebbe parso più sensato fondare una patria ebraica in una terra meno gravata dalla storia. Ma so che un punto di vista così razionale non avrebbe mai ottenuto l’entusiasmo delle masse e il supporto finanziario dei ricchi. Riconosco con tristezza che è in parte da imputare al fanatismo irrealistico del nostro popolo il risveglio della diffidenza araba. Non in una reliquia nazionale che offende i sentimenti delle popolazioni locali. Giudichi ora lei stesso , se con un simile atteggiamento critico io sia la persona giusta per confortare un popolo illuso da una speranza ingiustificata".

"Chiunque voglia influenzare le masse deve dar loro qualcosa di eccitante e di infiammante e il mio sobrio giudizio sul sionismo non me lo permette. Certamente io simpatizzo con i suoi fini, sono fiero della nostra università in Gerusalemme, e sono lieto per il prosperare dei nostri insediamenti. Ma, d’altra parte, io non penso che la Palestina potrà mai diventare uno stato ebraico e che il mondo cristiano e il mondo islamico potranno mai essere disposti ad avere i luoghi sacri sotto il controllo ebraico. Mi sarebbe parso più sensato fondare una patria ebraica in una terra meno gravata dalla storia. Ma so che un punto di vista così razionale non avrebbe mai ottenuto l’entusiasmo delle masse e il supporto finanziario dei ricchi. Riconosco con tristezza che è in parte da imputare al fanatismo irrealistico del nostro popolo il risveglio della diffidenza araba. Non in una reliquia nazionale che offende i sentimenti delle popolazioni locali. Giudichi ora lei stesso , se con un simile atteggiamento critico io sia la persona giusta per confortare un popolo illuso da una speranza ingiustificata".

Paolo Di Stefano fa notare che l’originalità dello studio di Ranchetti sta nel cogliere la cor-relazione tra la nascita del sionismo avvenuta nel 1896 e la nascita della psicoanalisi avvenuta nel 1899: la conquista di un territorio, di una terra promessa - in Herzl una patria; in Freud la coscienza umana, poiché "la diaspora riguarda tutti gli uomini". L’indicazione mi sembra molto preziosa e non più "non propizia"(contrariamente a quanto si attendeva Chaim Koffler).

Credo che di questo nodo valga la pena raccogliere il filo e portare avanti la riflessione - a tutti i livelli - in modo deciso e urgente. Ciò che è in gioco non è solo la convivenza tra palestinesi e israeliani, tra ebrei e arabi: è in gioco il destino della civiltà umana sulla Terra. E, per affrontare questo problema, possiamo ancora imparare molto da Freud e, in particolare, dal suo ultimo lavoro L’UOMO MOSE’ E LA RELIGIONE MONOTEISTICA (1938).

La questione oggi è diventata planetaria ed è ancora e proprio quella di Mosè, quello della "terra promessa" - e questo enigma non lo può sciogliere assolutamente un solo popolo, ma solo tutti i popoli della terra, insieme e in pace: ogni interpretazione biologistica o semplicimente etnica ci porta sempre e solo ad AUSCHWITZ!

Freud l’aveva capito e aveva anche capito che questo problema era legato al problema religioso, alla religione dei padri, al monoteismo ... e all’edipo in Vaticano! Egli aveva capito che il contenuto principale del Cristianesimo "fu sì la riconciliazione con Dio Padre, l’espiazione del delitto commesso contro di lui, ma l’altro lato della relazione emotiva compariva nel fatto che il figlio, che aveva preso su di sé l’espiazione divenne egli stesso dio accanto al padre e propriamente al posto del padre"(cit. da L’uomo Mosé e la religione monoteistica). Marx, A SUA VOLTA, aveva già capito che il concetto di rapporto sociale di produzione era legato al concetto di religione.

Oggi se vogliamo fare un passo innanzi sulla strada dell’umanità e della consapevolezza critica, e non tornare (o meglio restare nel deserto e) alla preistoria, questi nodi vanno affrontati... Lo stesso sogno e lo stesso problema di un altro mondo possibile passa per la soluzione di questi nodi....e il contributo di Freud e di Marx (come di Kafka, come di Buber, come di Benjamin ecc.) rivela di essere - contrariamente a quanto si pensa in giro - sempre più vitale e sempre più decisivo.

*

WWW.ILDIALOGO.ORG/FILOSOFIA, Martedì, 01 luglio 2003

Sul tema, nel sito si cfr.:

IDENTIFICARSI CON CRISTO PER SUPERARE EDIPO (S. Freud, 1931)

IDENTIFICARSI CON CRISTO PER SUPERARE EDIPO (S. Freud, 1931)

PER HANS KUNG E BENEDETTO XVI, UN ’RICORDO’ DELLA LEZIONE DI SIGMUND FREUD.

PER HANS KUNG E BENEDETTO XVI, UN ’RICORDO’ DELLA LEZIONE DI SIGMUND FREUD.

Forum

-

> ISRAELE E PALESTINA ... "EARTHRISE": SULLA "TERRA PROMESSA" ALL’INTERA UMANITA’. ALCUNI APPUNTI a margine della domanda di Paul Adrian Fried, ["How is Hamlet received or avoided in Israel?"6 settembre 2024, di Federico La Sala

TEATRO (STORIA) METATEATRO (METASTORIA), E FILOLOGIA ("LOGOS"):

SULLA "TERRA PROMESSA" ALL’INTERA UMANITA’ ("EARTHRISE").

- ALCUNI APPUNTI a margine della domanda di Paul Adrian Fried, "How is Hamlet received or avoided in Israel?" - September 05, 2024.

RICORDANDO una riflessione del filosofo Emil L. #Fackenheim sul fatto che la "visione" di Theodor Herzel "non fu abbastanza visionaria: la vecchia lingua che egli considerava morta è rinata" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo", Edizioni Medusa, Milano 2010), ed è rinata grazie al lavoro di Eliezer Ben-Yehuda, FORSE, è bene ricordare anche cosa proprio Ben Yeheuda, il "padre" dell’ebraico moderno) scriveva in una sua "Memoria": “[...] Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” (cfr. Massimo Leone, "Alla lingua ebraica. Memoria di Eliezer Ben-Yehuda", 2003).

Plaudendo ("cum grano salis") alla "analogia" storica tra Israele e Palestina con la situazione hamletica dello "stato di Danimarca" e lo "stato di Norvegia", dopo la morte del "Re Amleto", proposta da Paul Adrian Fried, c’è da chiedersi, in riferimento al "presente storico" dell’attuale rapporto tra la "terra" di Israele e la "terra" della Palestina: ma "Hamlet", la "figura" di "Amleto", capace di ricordare la promessa fatta da suo padre "("Ricordati di me!"), riflettere sul da farsi, di mantenere la parola data, e di decidersi a fermare il "gioco", dov’è?!

METASTORICA-MENTE, IERI COME OGGI, IL PROBLEMA E’ UNA #QUESTION LOCALE E GLOBALE DI LUNGA DURATA, TEOLOGICO-POLITICA E ANTROPOLOGICA: UNO=ONU. Bisogna uscire dal "letargo" (#DanteAlighieri) e, hamleticamente, rompere l’ipnosi "millenaria" indotta dalla musica del Re-Pifferaio e restituire alla "parola" il suo legame il "Logos", con la "lingua", la "terra" #comune.

ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA) E "DIVINA COMMEDIA". DA NON DIMENTICARE, a mio parere, che il nodo da sciogliere proposto da Shakespeare, alla intera cultura teologico-politica dell’Europa dell’epoca (egemonizzata dalla tradizione cattolico-spagnola) è legato al doppio filo del problema del "corpo mistico" del Re (#androcentrismo) e della struttura della "Sacra Famiglia": ad Amleto ("Cristo") il "presepe" messo su dallo "zio" - "re" (e dalla madre-regina) non può assolutamente piacere (egli è già "sacrificato" a morte, in partenza) ed è un #presepe che non ha alcuna consonanza né con quello di Francesco di Assisi" né di Dante Alighieri, né di Michelangelo, e nemmeno quello "sognato" da Kafka ("[...] alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" ).

- Nota:

- ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA, E STORIA: PALESTINA, ISRAELE, E LA LINGUA EBRAICA.

Cfr. Gaston Zananiri, "Ben Yehouda" "SENS", I-1978.

Cfr. Gaston Zananiri, "Ben Yehouda" "SENS", I-1978.

-

> ISRAELE E PALESTINA ... --- PIANETA TERRA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO?, ANCORA, OGGI (2023)? Una "memoria" (2005).10 ottobre 2023, di Federico La SalaPIANETA TERRA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO?, ANCORA, OGGI? AL GIOGO DELLA TERRA PROMESSA? TERRA! TERRA! IL BRASILE DÀ UNA LEZIONE ALL’EUROPA E ALLE SUE RADICI. Una "memoria" (2005).

-

> ISRAELE E PALESTINA ... STORIA E PSICOANALISI: FREUD, IL MONOTEISMO DI UNA LINGUA E DI UNA RELIGIONE, E IL PROBLEMA MOSE’.20 gennaio 2022, di Federico La Sala

PSICOANALISI: STORIA E STORIOGRAFIA. UN INVITO...

- “Il mio piccolo libro, attualmente in stampa, è intitolato ‘Mosè e il monoteismo’. [...] Contiene un’indagine, fondata su presupposti psicoanalitici, delle origini della religione e in modo particolare del monoteismo ebraico, ed è sostanzialmente la prosecuzione e l’ampliamento di un’altra opera da me pubblicata venticinque anni fa sotto il titolo di ‘Totem e tabù’. Un uomo vecchio non può avere idee nuove; non gli resta altro che ripetersi.

- Può essere considerato un attacco alla religione nel senso che ogni indagine scientifica di una fede religiosa ha per presupposto l’incredulità. Non è un segreto, per chiunque mi conosca o legga le mie opere, che io sono un incredulo radicale [...].

- Naturalmente non è che io offenda volentieri i miei compagni di stirpe. Ma che posso farci? Durante tutta la mia lunga vita, non ho fatto altro che pronunciarmi a favore di ciò che ritenevo fosse la verità scientifica, anche se questa era scomoda e sgradevole per il mio prossimo. Non posso chiuderla con un atto di abiura.

- Nella Sua lettera si trova l’assicurazione [...] secondo cui tutto quello che scriverò provocherà equivoci e - mi sia lecito aggiungere - indignazione. Ora, si rimprovera a noi ebrei di essere diventati dei vili nel volgere dei tempi. (Un tempo eravamo una nazione coraggiosa). A questo cambiamento io non ho avuto alcuna partecipazione. Dunque, debbo, rischiare.” (Sigmund Freud, "Lettera a Charles Singer - 31 ottobre 1938", in “Freud. Lettere 1873-1839", Boringhieri, 1960).

... A RIPARTIRE proprio da "Mosè e il monoteismo", da questa affermazione "difensiva" di Freud (a Charles Singer, del 31 ottobre 1938): "Un uomo vecchio non può avere idee nuove; non gli resta altro che ripetersi"!

INTERPRETARE BENE E, AL CONTRARIO, CAPOVOLGENDO LO SGUARDO, RILEGGERE PROPRIO A PARTIRE DAL CORAGGIO DI QUESTA ULTIMA OPERA (portata a compimento a Londra e pubblicata ad Amsterdam nel 1938), non solo TOTEM E TABU’ ma la stessa INTERPRETAZIONE DEI SOGNI.

Solo così lo straordinario "mosaico" dell’ampio e profondo lavoro archeologico di Sigmund Freud può apparire alla luce in tutta la sua audacia e brillantezza antropologica, filosofica e scientifica.

IL MONOTEISMO DI UNA LINGUA E DI UNA RELIGIONE E IL PROBLEMA MOSE’...

Il lavoro archeologico (e psicoanalitico) di Freud, a mio parere, non mira a "criticare" la propria o un’altra "lingua-religione" per imporre la sua "religione-lingua" (nonostante tentazioni nel suo percorso e di molti suoi psicoanalisti "seguaci" ci siano state e ci sono ancora), ma a "trovare" e capire la sorgente antropologica comune a tutte le "lingue-religioni", sì da evitare illusioni di fondamentalismo "linguistico-religioso", proprie del monoteismo faraonico (narcisistico ed edipico) di tutte le religioni e dialogare con tutte le altre "lingue-religioni".

USCIRE DALL’INFERNO. In questo Sigmund Freud è molto prossimo alla sollecitazione già e anche di Dante Alighieri (ricordare la sua Divina Commedia e la sua Monarchia e la lezione sui Due Soli) che ha criticato fortemente e duramente il patto di alleanza di lunga durata della Chiesa Cattolica con Costantino e s’interrogava su come entrare in comunicazione, in dialogo con altri esseri umani di terre lontane e di lingue diverse...

SAPERE AUDE! (Kant): AVERE IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA - FINO ALLA FINE...

Sigmund Freud: "[...] Dunque, debbo rischiare" (Lettera a Charles Singer del 31 ottobre 1938)! A partire da "Mosè e il monoteismo" rileggere "Totem e Tabù", non viceversa!

Contrariamente a quanto Freud stesso dice ("io sono un incredulo radicale"), per lo più, si è finito per credere alla sua mezza verità, che l’opera sia una semplice ripetizione di vecchie idee: un giudizio assolutamente offensivo per Freud e autodistruttivo per la psicoanalisi!

Come se l’opera su "L’uomo Mosè e la religione monoteistica" non fosse mai stata scritta e Freud non fosse mai arrivato a Londra !

P. S. - GIOGO E GIOCO: REPRESSIONE, ESPRESSIONE, E DISAGIO NELLA CIVILTA’...

STORIA E CULTURA. Non è un caso che lo storico olandese, Johan Huizinga abbia scritto, nel 1935, "La crisi della civiltà" e tre anni dopo, nel 1938, un’opera fondamentale sul "gioco come funzione sociale", intitolata Homo Ludens. E, nello stesso anno, Freud riesce a raggiungere Londra e ad Amsterdam pubblica la sua ultima opera su "Mosè e il monoteismo".

-

> ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. --- Freud e il non europeo (di Edward W. Said)28 giugno 2018, di Federico La Sala

ISRAELE E PALESTINA - e la Terra promessa.... *

Freud e il non europeo

di Edward W. Said (Le parole e le cose, 28 giugno 2018)

- [L’editore Meltemi ha appena pubblicato Freud e il non europeo, a cura di Giovanbattista Tusa, una controversa conferenza tenuta da Said nel 2001 presso il Brunei Centre della School of Oriental and African Studies di Londra. Ne pubblichiamo un estratto, ringraziando l’editore].

Dubito fortemente che Freud potesse immaginare che avrebbe avuto lettori non europei o che, nel contesto della lotta per la Palestina, avrebbe avuto anche lettori palestinesi. E però li ha avuti e ne ha ancora. Ma diamo una rapida occhiata ai risultati dei suoi scavi - in senso sia figurato sia letterale - da queste nuove prospettive, inaspettatamente perturbanti e sorprendentemente pertinenti. Prima di tutto, direi che, nonostante gli sforzi dell’antisemitismo specificamente europeo, l’insediamento di Israele in un territorio non europeo consolidò politicamente l’identità ebraica in uno Stato che adottò posizioni legali e politiche assai specifiche per blindare quest’identità nei confronti di tutto ciò che non fosse ebreo.

Nel definirsi come uno stato di e per il popolo ebreo, Israele consentì soltanto agli ebrei di immigrare sul proprio suolo e riservò solo a loro il diritto di proprietà sulla terra, nonostante prima vi fossero residenti non ebrei e, in quel momento, cittadini non ebrei, i cui diritti furono soggetti a restrizioni e addirittura, nel caso dei primi, abrogati retroattivamente. I palestinesi che vivevano in Palestina prima del 1948 non possono né tornare (nel caso dei rifugiati) né avere accesso alla terra allo stesso modo degli ebrei. La legislazione israeliana, assai lontana dallo spirito intenzionalmente provocatorio di Freud sull’origine non ebrea del fondatore dell’ebraismo e delle sue origini nel contesto del monoteismo egizio non ebreo, contravviene, reprime e persino cancella quell’apertura dell’identità ebraica nei confronti dei propri antecedenti non ebrei, che Freud si sforzò invece ostinatamente di mantenere. La complessa stratificazione del passato è stata cancellata dall’Israele ufficiale.

Al contrario Freud - per come lo leggo io nel quadro delle politiche deliberatamente ideologiche di Israele - aveva lasciato aperto uno spazio considerevole a quanto di non ebreo vi è nell’ebraismo, nelle sue origini, come nel suo presente. Vale a dire che, nello scavo archeologico dell’identità ebraica, Freud insistette sul fatto che essa non aveva avuto inizio apartire da sé, ma piuttosto a partire da altre identità (egizia e araba): la dimostrazione di ciò, in L’uomo Mosè e la religione monoteistica, obbliga a percorrere un lungo cammino per scoprirlo e costringe così nuovamente a mettere tale identità sotto verifica. Di fatto quest’altra storia, non ebrea e non europea, è stata cancellata e di essa non esiste più alcuna traccia nell’identità ebrea ufficiale.

Credo che ancora più rilevante sia il fatto che, in ragione di una delle conseguenze dell’insediamento di Israele che viene generalmente ignorata, i non ebrei - in questo caso, i palestinesi - siano stati dislocati in un luogo in cui, secondo lo spirito che anima gli “scavi” freudiani, potrebbero chiedersi cosa sia rimasto delle tracce della loro storia, profondamente legata alla realtà della Palestina prima della fondazione di Israele.

Per cercare di rispondere vorrei spostarmi dall’ambito politico e giuridico verso un territorio molto più vicino al racconto di Freud sull’origine del monoteismo ebraico. Penso di essere nel giusto se dico che Freud mobilitò il passato non europeo con l’intento di indebolire qualsiasi tentativo dottrinale di fondare l’identità ebraica su una base solida, religiosa o secolare che fosse. E dunque, non dovrebbe sorprenderci scoprire che, quando l’identità ebraica fu consacrata dalla fondazione dello Stato di Israele, sia stata scelta la scienza dell’archeologia per consolidare quest’identità in un’epoca secolare: il feudo della storia sacra venne dato in consegna ai rabbini e agli eruditi specializzati in “archeologia biblica”[1].

Si noti che un gran numero di commentatori ed esperti di archeologia - da William Albright ed Edmund Wilson a Yigal Yadin, Moshe Dayan e persino Ariel Sharon - hanno sostenuto che l’archeologia è la scienza israeliana privilegiata par excellence. Come afferma Magen Broshi, un noto archeologo israeliano:

- Il fenomeno israeliano, una nazione che torna alla propria nuova terra del passato, non ha precedenti. È una nazione impegnata in un processo per recuperare familiarità con la propria terra, e in questo l’archeologia gioca un ruolo importante. In questo processo, l’archeologia fa parte di un sistema più ampio noto come yedi’at ha-Aretz, conoscenza della terra (il termine ebraico viene molto probabilmente dal tedesco Landeskunde). [...] Gli immigrati europei trovarono un paese verso il quale sentivano, paradossalmente, un senso di familiarità, e insieme un senso di estraneità. L’archeologia in Israele, uno stato sui generis, servì come mezzo per dissipare l’alienazione dei suoi nuovi cittadini. [2]

Così, l’archeologia diventa la strada più semplice verso un’identità giudaico-israeliana e si rivendica con insistenza che grazie a essa, ai giorni nostri, nella terra di Israele la Bibbia si realizza materialmente, la storia prende corpo, il passato viene recuperato e collocato in ordine dinastico. Queste affermazioni, ovviamente, ci spingono, in modo misterioso, non verso il luogo, esplorato da Freud, dell’archivio dell’identità ebraica, ma piuttosto verso la sua ubicazione geografica ratificata in maniera ufficiale (e dovremmo anche aggiungere: violenta) dal moderno Israele. -Ciò che si viene a scoprire è un poderoso tentativo revisionista per sostituire una nuova struttura positiva della storia ebraica agli sforzi ostinatamente più complessi e discontinui in “stile tardo” fatti da Freud per affrontare lo stesso tema, con uno spirito totalmente “diasporico” e con risultati molto differenti, persino decentranti.

Questo è un buon momento per riconoscere il mio enorme debito nei confronti del lavoro di una giovane studiosa, Nadia Abu el-Haj, autrice di un testo fondamentale intitolato Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society. L’autrice ci offre, in primo luogo, una storia della sistematica esplorazione archeologica coloniale in Palestina, che risale agli scavi britannici a metà del XIX secolo. -Prosegue poi con la storia del periodo precedente alla fondazione di Israele, connettendo la pratica concreta dell’archeologia alla nascente ideologia nazionale - un’ideologia che pianifica un ritorno al possesso della terra attraverso un’azione di ridenominazione dei luoghi e di trasferimenti di popolazione in nuovi insediamenti, azioni che si giustificano archeologicamente come un’estrazione schematica dell’identità ebraica, a dispetto dell’esistenza di nomi arabi e di tracce di altre civiltà.

Questo sforzo, sostiene in maniera convincente l’autrice, prepara epistemologicamente la strada verso la piena maturazione, dopo il 1948, del sentimento d’identità giudaico-israeliana, fondato sull’assemblaggio di frammenti archeologici eterogenei - resti sparsi di opere murarie, tavolette, ossa, tombe, etc. - in una sorta di biografia spaziale dalla quale Israele emerge “in maniera visibile e linguisticamente, come la casa nazionale ebrea” [3].

Questo sforzo, sostiene in maniera convincente l’autrice, prepara epistemologicamente la strada verso la piena maturazione, dopo il 1948, del sentimento d’identità giudaico-israeliana, fondato sull’assemblaggio di frammenti archeologici eterogenei - resti sparsi di opere murarie, tavolette, ossa, tombe, etc. - in una sorta di biografia spaziale dalla quale Israele emerge “in maniera visibile e linguisticamente, come la casa nazionale ebrea” [3].Soprattutto, l’autrice sostiene che questa narrazione apparentemente biografica di una terra permette - se non addirittura causa -, e va di pari passo con, uno specifico stile di insediamento coloniale che decreta pratiche concrete come l’uso dei bulldozer, o la rinuncia a fare ricerche su storie che non siano israelite - per esempio quella degli Asmonei - o ancora, il costume di trasformare un’intermittente e sparpagliata presenza ebrea di rovine sparse e frammenti sepolti in una continuità dinastica, a dispetto di prove contrarie e a dispetto dell’evidenza di storie endogamiche non ebree.

Dovunque venga fuori una schiacciante e innegabile evidenza di una molteplicità di altre storie, come nell’enorme palinsesto dell’architettura bizantina, crociata, asmonea, israelita e musulmana di Gerusalemme, la norma consiste nel presentare ciò come un segno di tolleranza della cultura liberale israeliana, ma, allo stesso tempo, viene affermata la preminenza nazionale di Israele, rispondendo così alle critiche dell’ebraismo ortodosso al sionismo moderno, facendo diventare Gerusalemme sempre più un sito nazionale del giudaismo[4].

Dovunque venga fuori una schiacciante e innegabile evidenza di una molteplicità di altre storie, come nell’enorme palinsesto dell’architettura bizantina, crociata, asmonea, israelita e musulmana di Gerusalemme, la norma consiste nel presentare ciò come un segno di tolleranza della cultura liberale israeliana, ma, allo stesso tempo, viene affermata la preminenza nazionale di Israele, rispondendo così alle critiche dell’ebraismo ortodosso al sionismo moderno, facendo diventare Gerusalemme sempre più un sito nazionale del giudaismo[4].La meticolosa decostruzione dell’archeologia israeliana di Nadia Abu el-Haj è anche una storia della negazione della Palestina araba che non è stata, per ovvie ragioni, considerata degna di un’indagine di livello simile. Tuttavia, con l’emergere negli anni ’80 in Israele di un movimento di revisionismo della storia postsionista e, allo stesso tempo, con la progressiva crescita nell’ultimo ventennio di un’archeologia palestinese come pratica di lotta di liberazione, gli atteggiamenti basati sul modello “ereditario” di un’archeologia esclusivamente biblica sono stati messi duramente alla prova. Mi piacerebbe avere il tempo di approfondire questo tema e di discutere in che modo la tesi nazionalista che difende la separazione della storia di Israele da quella della Palestina ha cominciato a orientare le dispute archeologiche in Cisgiordania e di come, per esempio, l’attenzione palestinese alle ricchissime sedimentazioni di storia rurale e alle tradizioni orali sia potenzialmente capace di modifi care lo statuto di oggetti che, da monumenti e artefatti morti destinati a musei, o a parchi a tema ispirati alla storia, divengono invece resti di una vita nativa attuale e pratiche attive palestinesi per una ecologia umana sostenibile [5].

Note

[1] Si veda K.W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History, Routledge, London 1996.

[2] Citato in Nadia Abu el-Haj, Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society, University of Chicago Press, Chicago 2002, p. 48.

[3] Ivi, p. 74.

[4] Si veda in questo contesto, G. Bowersock, Palestine: Ancient History and Modern Politics, in E.W. Said e C. Hitchens (a cura di), Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question, Verso, London-New York 1987. Stranamente, questo studio non viene menzionato da Abu el-Haj, che è in altri casi estremamente esaustiva nella sua ricerca.

[5] Si veda anche la drammatica storia raccontata in E. Fox, Palestine Twilight: The Murder of Dr. Albert Glock and the Archaeology of the Holy Land, Harper Collins, London 2001.

*

Sul tema, nel sito, si cfr.:

Per la pace e il dialogo, quello vero ...

ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. Una riflessione di Freud (1930).

ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. Una riflessione di Freud (1930).FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.

GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"

Federico La Sala

-

> ISRAELE E PALESTINA. La Terra promessa. Una riflessione di Freud --- «La vittoria maledetta». Decostruito il mito di Israele.3 luglio 2017, di Federico La Sala

EBRAISMO E DEMOCRAZIA. PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo")

Decostruito il mito di Israele

Guerra dei sei giorni. Sulla base di inedite fonti d’archivio ancora sotto segreto, Ahron Bregman mostra le tappe successive dell’occupazione, nei suoi effetti sui popoli dei Territori: «La vittoria maledetta», da Einaudi

di Massimiliano De Villa (il manifesto, 02.07.2017)

Il mattino del 14 maggio 1967, il primo ministro israeliano Levi Eshkol sta osservando, dalla terrazza del suo ufficio, la sfilata del Giorno dell’Indipendenza quando il generale Yitzhak Rabin gli riporta movimenti sospetti di reparti egiziani che, attraversato il Canale di Suez, sono sbarcati nel Sinai. È solo l’inizio: nel giro di tre settimane, l’Egitto ordina ai caschi blu delle Nazioni Unite di ritirarsi dalla penisola sinaitica, schiera sette divisioni militari lungo il confine con Israele, chiude gli stretti di Tiran, importantissimo passaggio per le navi israeliane, e sigla un accordo di difesa con la Giordania.

Lo schieramento di forze egiziane turba un equilibrio già assai fragile: dalla crisi di Suez del 1956, del resto, il presidente egiziano Nasser, leader popolare di un panarabismo montante, non ha mai smesso di parlare della distruzione di Israele e, nei mesi precedenti il giugno 1967, la sua propaganda anti-israeliana si è fatta più virulenta. I nemici sionisti - va ripetendo Nasser con retorica pettoruta, mentre gli altri capi di stato arabi gli fanno variamente eco - devono essere cancellati e ributtati in mare. Per gli israeliani, spaventati dal riproporsi di recenti spettri, la chiusura degli stretti è il casus belli: di qui l’attacco, improvviso e rapidissimo.

Nel giro di sei giorni, dal 5 al 10 giugno 1967, le Forze di difesa israeliane sbaragliano tre fronti, l’egiziano, il giordano e il siriano, irrompendo nei territori arabi e occupando il deserto del Sinai, la Striscia di Gaza, le alture del Golan e la Cisgiordania, compresa la parte orientale della città di Gerusalemme. Per Israele, questa guerra che, con la velocità del fulmine, ne triplica il territorio è una vittoria straordinaria. Un’ondata di fervore messianico dilaga nel paese, gli osservanti parlano di miracolo, i laici non nascondono l’emozione. La terra di Israele è stata restituita ai suoi antichi abitanti, questa è la voce che corre dal deserto del Negev al Mare di Galilea, mentre il mondo sbalordisce alla rapidità e alla potenza dell’apparato militare israeliano. Le operazioni belliche si chiudono in pochi giorni e si apre, in parallelo, la questione, insieme spinosa e delicatissima, dei Territori occupati e degli insediamenti israeliani. Un’occupazione - dicono gli osservatori esterni - che durerà poco e che invece, tolto il Sinai e, solo da qualche anno, la Striscia di Gaza, entra oggi nel suo cinquantesimo anno.

Sono molti i libri che, negli anni e nei mesi scorsi, hanno ripercorso, interpretato, indagato la Guerra dei Sei Giorni nel suo cinquantesimo anniversario. Tra le analisi più acute, quella di Ahron Bregman, inS La vittoria maledetta. Storia di Israele e dei Territori occupati (Einaudi, traduzione di Maria Lorenza Chiesara, pp. 340, euro 33,00).

Già il titolo rivela il taglio del saggio: quella che da Israele era stata vissuta come una benedizione, il compiersi dell’antica promessa fatta da Dio ai padri e il suggello trionfale dell’impresa sionista, mostrerà, nel giro di poco, il suo vero volto, mutando in modo definitivo la fisionomia medio-orientale e trasformando Israele, agli occhi dell’Occidente, da vittima della storia a paese occupante.

Il saggio di Bregman, israeliano emigrato a Londra durante la prima intifada per esplicito dissenso politico e ora professore di storia militare al King’s College, ha inizio inquadrando il problema da un punto di vista giuridico: quella di Israele nei confronti dei territori conquistati nel 1967 è de iure un’occupazione, condotta in aperta violazione della Convenzione dell’Aja, stipulata a inizio Novecento, e della più tarda e più famosa Convenzione di Ginevra del 1949.

Sulla base di inedite fonti d’archivio israeliane, in parte ancora coperte dal segreto, Bregman dimostra, con coerenza aristotelica e senza mai rinunciare a una narrazione brillante, le tappe successive dell’occupazione nei suoi effetti sulla popolazione dei Territori: la creazione di governi militari israeliani, l’uso dell’esercito per soggiogare gli occupati, la raffica di decreti d’urgenza e di ordinanze militari, l’avvio di una vertiginosa macchina burocratica che disciplinerà, di lì in avanti, ogni centimetro di vita pubblica, dall’accesso agli impieghi all’accesso alla rete idrica e all’elettricità, con estenuanti trafile per ottenere, nel migliore dei casi, un permesso o una licenza. Poi le restrizioni sugli spostamenti, i lunghissimi controlli alle frontiere, gli espropri coatti, la pulizia etnica dei territori conquistati, la distruzione di antichissimi villaggi arabi con i trasferimenti forzati dei loro abitanti in Giordania o in Siria, la costruzione, sul medesimo terreno, di basi militari e insediamenti ebraici, e l’invio di coloni israeliani, spesso ebrei ortodossi, a ripopolarli.

Nella ricostruzione storica, il resoconto cede spesso il passo alle memorie e alle testimonianze di prima mano degli occupati, facendo vibrare la corda del vissuto personale senza inficiare la sobrietà dell’analisi e rivelando anzi alcuni angoli ciechi sui quali non era stata fatta sufficiente luce.

Saldamente ancorato a un criterio cronologico, Bregman passa in rassegna le pratiche e i metodi dell’occupazione israeliana, suddividendo l’esposizione in tre parti: il primo decennio di occupazione - con una sezione per ogni territorio occupato a stagliare, di ognuno, la particolare fisionomia - il secondo decennio che culmina con la prima intifada e, infine, gli ultimi vent’anni con il procedere a singhiozzo degli accordi di pace, l’assassinio di Yitzhak Rabin, la passeggiata di Ariel Sharon sulla spianata delle Moschee e l’innesco della seconda intifada fino alla roadmap della pace e al disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza.

Il fuoco principale della ricostruzione storica, l’occupazione israeliana dei Territori, non impedisce all’autore di seguire altri fili, dalla resistenza palestinese alla guerriglia armata, agli attacchi terroristici contro Israele, dalla leadership di Arafat ai successi elettorali di Hamas.

Di decennio in decennio, con i passi accorti e precisi dell’indagine storiografica, Bregman decostruisce, nelle sue pagine, il mito, diffuso dagli israeliani all’indomani della Guerra dei Sei Giorni, dell’occupazione illuminata. Mai - sostennero infatti fin da subito gli israeliani - un popolo che, come il loro, aveva vissuto sulla pelle la spaventosa esperienza della persecuzione avrebbe replicato il trattamento su altri.

Eppure - Bregman lo sottolinea fin dalle prime pagine traendo conclusioni amare - «un’occupazione illuminata è una contraddizione in termini, come quella di un triangolo quadrilatero. Nessuna occupazione può essere illuminata.

Eppure - Bregman lo sottolinea fin dalle prime pagine traendo conclusioni amare - «un’occupazione illuminata è una contraddizione in termini, come quella di un triangolo quadrilatero. Nessuna occupazione può essere illuminata.

I rapporti tra occupante e occupato sono sempre basati su paura e violenza, umiliazione e dolore, sofferenza e oppressione; in quanto sistema di padroni e schiavi, l’occupazione non può che essere un’esperienza negativa per l’occupato. Che Israele - una nazione piena di vita e istruita, terribilmente consapevole dei mali della storia - abbia imboccato la strada dell’occupazione militare è di per sé abbastanza stupefacente».

I rapporti tra occupante e occupato sono sempre basati su paura e violenza, umiliazione e dolore, sofferenza e oppressione; in quanto sistema di padroni e schiavi, l’occupazione non può che essere un’esperienza negativa per l’occupato. Che Israele - una nazione piena di vita e istruita, terribilmente consapevole dei mali della storia - abbia imboccato la strada dell’occupazione militare è di per sé abbastanza stupefacente». -

> ISRAELE E PALESTINA ... Cesare Lombroso sionista riluttante. Nel 1898 Theodor Herzl tentò di conquistare lo scienziato alla causa del nazionalismo ebraico.11 novembre 2016, di Federico La Sala

Padre della antropologia criminale Cesare Lombroso (Verona 1835 - Torino 1909) era alla fine dell’Ottocento uno degli scienziati più noti a livello internazionale

Cesare Lombroso sionista riluttante

Nel 1898 Theodor Herzl tentò di conquistare lo scienziato alla causa del nazionalismo ebraico: lo rivela un carteggio

di Emanuele D’Antonio (La Stampa, 11.11.2016)

Nell’estate del 1898 Theodor Herzl, il fondatore del sionismo politico, tentò di conquistare Cesare Lombroso alla causa del nazionalismo ebraico. L’episodio, documentato da alcuni carteggi inediti conservati presso il Museo Lombroso di Torino e i Central Zionist Archives di Gerusalemme, riporta alla luce una pagina poco nota di storia dell’ebraismo nella turbolenta fin-de-siècle europea. Il sionismo si era costituito in soggetto politico al Congresso di Basilea del 1897, nel nome dell’autodifesa dall’antisemitismo e della preservazione dell’identità ebraica dalla «assimilazione».

Il nuovo movimento spaccò l’ebraismo europeo, suscitando entusiasmi ma anche ostilità. L’ideologia dell’emancipazione, egemonica nelle Comunità, ne criticava il carattere «antimoderno», pericoloso per le conquiste seguite all’affrancamento dal ghetto. È dunque in un contesto di forte conflittualità interna che, alla vigilia del secondo Congresso di Basilea, si inscrive l’abboccamento di Herzl a Lombroso. Il veronese, docente di Psichiatria a Torino e padre dell’antropologia criminale, non era solo una celebrità internazionale della scienza e della cultura ma anche uno dei più noti intellettuali ebrei dell’epoca. La sua adesione avrebbe prodotto gran clamore, offrendo nuova legittimazione al movimento sionista.

Ebreo «assimilazionista»

Che il compito fosse malagevole, Herzl doveva ben saperlo. Lombroso aveva già detto la sua alla vigilia dello scoppio dell’affaire Dreyfus, nella monografia su L’antisemitismo e le scienze moderne (1894). Lo scienziato aveva allestito un’autorevole difesa dell’emancipazione respingendo, in nome del sapere socio-antropologico, la sfida dei movimenti antisemiti di massa. L’antisemitismo gli appariva uno strumento di propaganda nazionalista, che mobilitava atavici odi etno-religiosi. L’ideale della nazione ariana era fuorviante e regressivo: il métissage aborrito dagli antisemiti era da secoli realtà e fonte di sviluppo delle società europee. Gli ebrei erano una popolazione «più aria che semita», protesa all’integrazione nel corpo nazionale e, dove emancipati, alfieri del progresso comune.

Il discorso lombrosiano si faceva ferocemente critico, trattando di alcuni usi ebraici, a suo dire, residuali e anacronistici. Lombroso, ribadita la bontà dell’emancipazione, dava voce alla sua identità di ebreo «assimilazionista»: l’umanità era chiamata a superare le appartenenze tradizionali, raccogliendosi in una nuova solidarietà universale. Il sionismo, in questo quadro, non poteva trovare alcuno spazio.

Il viennese Nathan Birnbaum, importante figura della fase pre-herzliana, lo aveva interpellato al riguardo. Lombroso gli riservò una cocente delusione: il suo progetto era un’utopia antistorica e irrealizzabile. La Palestina era «un deserto» poco attraente per gli ebrei d’Europa, legati da vivissimo amore alle loro patrie. I «pochi fanatici» disponibili a migrarvi, russi e romeni incolti, non erano in grado di portare avanti ambiziosi progetti di colonizzazione agraria. Il precedente era ben poco incoraggiante.

«Troppo vecchio...»

Nel luglio 1898 Herzl gli inviò fiducioso una propria brochure. Lo scienziato, benché non ne fosse molto impressionato, formulò un giudizio positivo grazie alla mediazione della rete familiare e amicale: il tessuto connettivo lo crearono la figlia Gina e il Kulturkritiker Max Nordau, intimo di Lombroso e braccio destro di Herzl. La Welt, organo ufficiale del sionismo, annunciò la sua «conversione», sollecitata dai «figli» e giunta dopo «un lungo dibattito» familiare.

A questo punto Herzl alzò il livello delle richieste, invitandolo nel novero dei suoi opinionisti: «Io credo che [Lombroso]», scriveva alla figlia Gina il 13 luglio, «potrebbe riscontrare più il genio che la follia della razza ebraica in questo movimento [che] abbraccia i figli - e le figlie! - della nostra nazione». Il 29 luglio, la Welt pubblicò in prima pagina il lombrosiano Der Zionismus in Italien und anderswo. Lo scienziato, fatta ammenda del precedente giudizio, legittimava il sionismo quale risorsa per risollevare dall’oppressione le masse ebraiche dell’Europa orientale. La sua testimonianza alimentò la speranza della leadership sionista di riuscire a coinvolgerlo nell’attività del movimento. Alla metà di agosto Lombroso fu acclamato delegato del circolo di Braila, in Romania, all’imminente Congresso di Basilea. Il mandato gli fu comunicato separatamente da Herzl e Nordau. «La nostra causa, che voi stesso giudicate grande», gli scriveva il leader sionista il 19 agosto, «trarrebbe il massimo vantaggio dalla vostra presenza e dall’autorità del vostro nome».

Lombroso non era convinto, né riusciva a concepire il sionismo diversamente da una pratica filantropica. Nordau, ben consapevole, lo invitò a ponderare l’accettazione: «Vi si attaccherà certo in Italia, e voi non avrete altra ricompensa della soddisfazione di coscienza». Il dovere di un buon ebreo, anche alieno a «una parte attiva», era quello di rivendicarsi tale: «Voi apportate una grande forza morale al sionismo, dichiarandovi simpatico ai suoi obiettivi».

Poco dopo Lombroso comunicò a Herzl il rifiuto del mandato: «Troppo vecchio di mente e corpo, non però [...] di spirito, la prego di dire ai suoi amici che se io fossi più giovane [...] sarei uno dei più ardenti partigiani del sionismo». Il messaggio, letto all’assise congressuale, avrebbe scatenato un’ovazione fra i delegati.

-

> ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. --- Appello ai Fanatici: non Trascinate Dio nelle Dispute Immobiliari (di Amos Oz)9 giugno 2014, di Federico La Sala

Israele - Palestina

La vita, non i luoghi

il mio Appello ai Fanatici:

non Trascinate Dio nelle Dispute Immobiliari

La vita è più sacra della «terra» per cui lottiamo

di Amos Oz (Corriere della Sera, 09.06.2014)

Ritengo che per circa un secolo il conflitto tra israeliani e palestinesi sia stato sostanzialmente una disputa di carattere immobiliare. Una lunga guerra fondata su una domanda: di chi è la proprietà di questa casa con la terra?

I fanatici in entrambi i campi stanno disperatamente cercando di trasformare questa disputa immobiliare in un conflitto di religione, tra Ebraismo e Islam, e in qualche modo ci sono riusciti.

Io credo che una disputa sulla proprietà possa venire risolta attraverso il compromesso, tramite la partizione della terra, la divisione della casa in due appartamenti più piccoli, in breve: ricorrendo alla soluzione della suddivisione in due Stati. Ma una guerra santa, un conflitto di carattere religioso, è molto più duro da risolvere poiché la disputa su ogni luogo, su qualsiasi singola pietra, diventa la ragione che scatena odio e violenza.

Proprio su questo punto credo dunque che i leader religiosi - cristiani, musulmani ed ebrei - dovrebbero ricordare ai fanatici che la vita umana è più santa di qualsiasi luogo sacro; che la testa di ogni bambino - ebreo, arabo o cristiano - è più preziosa a Dio che non qualsiasi pietra di qualsiasi patria al mondo.

Quando ero bambino mia nonna mi spiegò in parole semplici dove sta la differenza tra un ebreo e un cristiano. Mi disse: «Vedi, piccino mio, i cristiani credono che il Messia sia già stato sulla Terra e che tornerà nel futuro. Noi ebrei crediamo invece che il Messia non sia ancora arrivato e debba arrivare nel futuro». «Su questa disputa - disse ancora la mia saggia nonna - non puoi immaginare quante persecuzioni, violenze, massacri e sangue siano stati versati nella storia. Perché mai non potremmo semplicemente attendere e vedere con i nostri occhi se il Messia, arrivando infine tra noi, dirà di essere felice di vederci per la prima volta, oppure di trovarci ancora?».

La spiegazione della nonna era semplice. Se il Messia ci saluterà contento di rivederci per la seconda volta allora gli ebrei dovranno scusarsi con i cristiani. Ma se invece parlerà della sua visita come della prima tra noi, allora sarà l’intero mondo cristiano a doversi scusare con gli ebrei.

In buona sostanza, ritengo mia nonna avesse in tasca la soluzione per la questione dei Luoghi Santi di Gerusalemme. Lasciamo che ognuno preghi il suo Dio a modo suo. Facciamo in modo che non sventolino bandiere a segnare la proprietà dei Luoghi Santi. Alla fine, sarà il Messia a dirci di chi sono, dei cristiani, dei musulmani o degli ebrei.

(Raccolto e tradotto da Lorenzo Cremonesi)

(Raccolto e tradotto da Lorenzo Cremonesi) -

> ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. --- Operazione Cloud Pillar ("colonna di nuvole") su Gaza? No. Dio non c’entra (di Pax Christi - Italia) .18 novembre 2012, di Federico La Sala

Cloud Pillar su Gaza? No. Dio non c’entra.

di Pax Christi

in “www.pahchristi.it” del 18 novembre 2012

Operazione Cloud Pillar: colonna di nuvole. Nella Torah e nel libro dell’Esodo della Bibbia, al capitolo 13, si racconta che Dio ha protetto così il suo popolo dal nemico egiziano, consentendogli di passare indenne il mar Rosso.

Ma Dio non sta con l’esercito potente di uno stato occupante, proteggendolo e difendendolo con le armi. Quel Dio che ama tutti i suoi figli non sta assecondando una strage di civili, a Gaza. Non ha ammantato di nuvole di sicurezza lo scempio di 340 civili feriti e di decine di morti in soli pochi giorni. In nome del diritto all’autodifesa non copre, con una coltre di ipocriti eufemismi, l’assassinio ‘mirato’ di nemici ‘eliminati’ da droni intelligenti. E non ha lasciato passare da nuvole intrise di morte i volantini di avviso ai civili che le bombe sarebbero arrivate, bastava spostarsi. Tutto questo lo sta compiendo in queste ore l’esercito israeliano.

La popolazione di Gaza non ha rifugi di emergenza, non ha strade per fuggire dalla gabbia in cui è costretta a vivere da anni, non ha nemmeno più la luce per illuminarle.

Dio non avvolge dentro nessuna nuvola i razzi palestinesi che hanno ucciso tre persone in Israele, e che provocano angoscia tra la popolazione dello stato occupante. Ma l’inferno di fuoco è quello che in queste ore sta bruciando ancora una volta le persone, le case, la vita della Striscia.

Chiediamo alla comunità internazionale, all’Europa e al nostro governo che intervengano per un immediato cessate il fuoco, la fine dell’occupazione militare e il rispetto del diritto internazionale.

Ci impegniamo, come cittadini italiani assieme ai credenti di ogni fede che hanno a cuore i diritti umani di ogni individuo, del popolo palestinese come di quello israeliano, a non lasciare che il fumo tossico delle menzogne di guerra diffuse da gran parte della stampa possa avvelenarci tanto da stravolgere completamente la realtà dei fatti.

Il Dio della pace, il Dio di ogni creatura, può solo coprire di un unico pianto i corpi massacrati di chi quella terra benedetta dal suo amore per tutti, chiama casa.

Noi, tutti noi, siamo chiamati a sgomberare il cielo e la terra di Palestina e Israele da nubi che soffocano la giustizia e da cingolati che straziano la vita di bambini, uomini e donne.

Pax Christi Italia

Firenze, 18 novembre 2012

-

> ISRAELE E PALESTINA ... GAZA 25 APRILE 2011. IL VIAGGIO DI "VIK" ARRIGONI, LE SCARPE DI PAPA RATZINGER E I VESTITI DEL CARDINALE BERTONE18 novembre 2012, di Federico La Sala

-

> ISRAELE E PALESTINA ... --- Il romanzo che inventò Israele Si riscopre Vecchia terra nuova, l’opera visionaria del 1902 in cui Theodor Herzl prefigurò in ogni dettaglio lo Stato ebraico (di Bruno Ventavoli)21 settembre 2012, di Federico La Sala

Il romanzo che inventò Israele

Si riscopre Vecchia terra nuova, l’opera visionaria del 1902 in cui il padre del sionismo prefigurò in ogni dettaglio lo Stato ebraico

di Bruno Ventavoli (La Stampa, 20.09.2012)

“Senza il sole le piante muoiono, ma si possono salvare se si piantano nel terreno adatto, lo stesso vale per gli uomini. Ed è quello che è successo qui». Il «qui» è la Palestina dell’Impero ottomano all’alba del ’900. Gli esseri umani in questione sono gli ebrei, da secoli sotto le tenebre dell’odio. Lo scrive Theodor Herzl, in Vecchia terra nuova, il romanzo (ora tradotto e curato da Roberta Ascarelli, Bibliotheca Aretina, pp. 238, € 20) che immaginò e raccontò Israele prima che Israele esistesse. L’opera visionaria uscì infatti nel 1902, quando il progetto di convincere gli ebrei della diaspora a trasferirsi nella terra dei padri abbandonata da un paio di millenni era poco più che un’idea scandalosa.

Il brillante giornalista ungherese padre del sionismo girava instancabile sinagoghe, salotti, corti, dal Kaiser a Rotschild al sultano della Porta, per spiegare che il trasloco in Medio Oriente era un buon affare per tutti. Agli ebrei, ancora vittime di violenze, pregiudizi, ostracismi, avrebbe dato libertà; agli antisemiti una comoda soluzione a uno sgradevole problema. Dopo aver stilato il manifesto politico dello Stato d’Israele (1896), decise di fornirgli un’anima letteraria per rendere più avvincente il suo sogno rivoluzionario.

Nacque così questo romanzo, narrativamente mediocre (lo stesso autore lo ammetteva) ma talmente carico di entusiasmo e verve utopica da diventare realtà, come a nessun’altra opera è mai accaduto, nemmeno a Verne, Dick o altri compagni di merende fantascientifiche con le loro intuizioni tecnologiche.

Vecchia nuova terra racconta il viaggio di un giovane avvocato ebreo deluso d’amore che ha rinunciato alla professione per seguire un milionario misantropo nei mari del Sud e passa nella Palestina colonizzata dai pionieri sionisti nel futuro 1923 (Herzl morì nel 1904). La descrizione del paesaggio, delle città nate dal nulla, dei porti, delle strade, del brulichio vitale, è incredibilmente simile a ciò che poi sarebbe avvenuto, e che un altro ungherese, Sándor Márai, (peraltro poco amico degli ebrei) descrisse con entusiasmo in un suo tour da quelle parti in Sulle tracce degli dei.

I coloni hanno dissodato la terra con entusiasmo trasformandola in un paradiso fertile, piantando alberi, fondando cooperative agricole. Gli architetti hanno reso Haifa una delle città più moderne al mondo, perché Herzl immagina anche l’urbanistica, le tramvie sospese, le gallerie sotterranee per cavi e tubature.

Herzl, come scriveva Zweig, era bello, cortese, affabile, amatissimo dalla borghesia delle vecchia Austria. Ma quando chiedeva ai facoltosi di lasciar le ville della Ringstrasse, affari, incarichi, serate a teatro, per emigrare in Palestina a fondarvi una nazione, lo consideravano un po’ balzano, se non quasi pericoloso. Sono quindi i diseredati cresciuti negli scantinati bui, braccati dall’odio antisemita a costruire la patria di benessere e libertà. Laggiù rinascono anche nei corpi. Non più mendicanti curvi, pallidi, macilenti, con gli occhi pieni di vergogna, ma abbronzati, forti, virili, sani, «sicuri di sé», finalmente orgogliosi del proprio ebraismo, si compiace di sottolineare Herzl.

La «Nuova società» è giusta («il singolo non viene stritolato dagli ingranaggi del capitalismo né decapitato dal livellamento socialista»), rifiuta la politica professionista («una malattia che siamo riusciti a evitare»), pensando a cariche solo onorarie, affidate a persone meritevoli sottraendole agli «arrivisti». C’è la proprietà privata, ma disprezza il denaro, idolatrato come un vitello d’oro dai borghesi fine secolo. Offre alle donne diritto di voto e parità nei compiti, nei ruoli sociali. Promuove l’istruzione gratuita, in modo che tutti partano alla pari nella gara della vita, e l’agonismo dello sport (cricket, calcio, canottaggio) perché allenare il corpo serve a foggiare lo spirito. E crede soprattutto nella volontà (il sottotitolo del romanzo è programmaticamente «Se lo volete non è una favola»), nell’intelligenza, nell’entusiasmo, nella ragione unica vera religione per un ebreo che si riconosce laicamente nella tradizione degli avi.

Herzl romanziere ha previsto ogni dettaglio del nuovo Israele. Nel suo messianesimo laico immagina una società libera, tollerante, cosmopolita che coinvolgerà anche gli arabi. Prevede che i palestinesi vendano entusiasti pezzi di deserto, paludi, tuguri che non valevano niente pensando a un buon affare. E di fatto così accadde con i primi arrivi. Ma inciampa in un eccesso d’ottimismo. Quando uno dei protagonisti chiede a un abitante locale: «Siete davvero strani voi musulmani! Non considerate questi ebrei degli intrusi? », ottiene una risposta che suona un po’ stonata col senno di poi: «Gli ebrei ci hanno arricchito, perché dovremmo avercela con loro? Vivono con noi come fratelli, perché non dovremmo amarli? ». L’umanità ci mette del suo a guastare i romanzi.

-

> ISRAELE E PALESTINA ... --- BENJAMIN NETANYAHU, ALLA DIFFUSIONE DEI PRIMI EXIT POLL AMERICANI CHE SEMBRAVANO FAVOREVOLI PER ROMNEY, ha esclamato che finalmente Israele poteva diventare la 51esima stella degli Usa.18 novembre 2012, di Federico La Sala

Sionismo. Sapete cosa significa veramente?

di Bruno Bongiovanni (l’Unità, 18.11.2012)

BENJAMIN NETANYAHU, ALLA DIFFUSIONE DEI PRIMI EXIT POLL AMERICANI CHE SEMBRAVANO FAVOREVOLI PER ROMNEY, ha esclamato che finalmente Israele poteva diventare la 51esima stella degli Usa. Una gaffe clamorosa. Tutti, laburisti e nazionalisti, gli si sono rivoltati contro, ricordando la lotta degli ebrei per fare della terra promessa uno stato nuovo e indipendente. Adesso, la ripresa degli attacchi israeliani contro Hamas ha riproposto nel mondo la polemica grondante ignoranza a sinistra come a destra contro il sionismo.

Quanti infatti sanno che cosa è il sionismo? All’inizio vi è una sineddoche. Sion, nome biblico del colle di Gerusalemme su cui si insediò Davide, è stato infatti piegato, seguendo la figura retorica, a costituire la classica parte per il tutto, indicando l’intera città di Gerusalemme e poi anche la terra promessa e lo stesso popolo d’Israele.

Il termine sionismo è stato però coniato nel 1890, con intenzionalità anti-assimilazionistiche, dallo scrittore ebreo viennese Nathan Birnbaum. Prima, mentre era studente, Birnbaum aveva formulato del resto, senza conoscerle, posizioni assai simili a quelle esposte nel 1882 dal russo Leon Pinsker, dopo un’ondata di pogrom antiebraici, nel breve trattato Auto-emancipazione (Il Melangolo, 2005).

Circolavano dunque già, nelle vesti dell’autonomismo etnopopolare, le proposte poi espresse da Herzl in Judenstaat (1896) e ancora nel congresso di Basilea (1897). Il programma sionistico ora prevedeva l’adozione di una patria nazionale in Palestina (Terra d’Israele) per gli ebrei.

Nel frattempo, l’Europa era stata scossa, a partire dal 1894, dall’Affare Dreyfus. Solo dopo la guerra dei sei giorni (1967), però, in vari scritti, talora antisemiti, il termine è diventato sinonimo di imperialismo. Una brutta virata semantico-politica. Il sionismo appartiene alla storia dell’autodeterminazione e del socialismo. L’iniziativa di questo o quel governo è una cosa, il sionismo un’altra.

-

-

> ISRAELE E PALESTINA ... --- LA POLITICA DELLA MEMORIA E LE NUOVE GENERAZIONI. COME DELLE GITE SCOLASTICHE A HEBRON ASSOMIGLIANO ALLE VISITE AD AUSCHWITZ. Una nota di Gideon Levy24 febbraio 2011, di Federico La Sala

ISRAELE, LA POLITICA DELLA MEMORIA, E LE NUOVE GENERAZIONI. COME DELLE GITE SCOLASTICHE A HEBRON ASSOMIGLIANO ALLE VISITE AD AUSCHWITZ. Una nota di Gideon Levy

ISRAELE, LA POLITICA DELLA MEMORIA, E LE NUOVE GENERAZIONI. COME DELLE GITE SCOLASTICHE A HEBRON ASSOMIGLIANO ALLE VISITE AD AUSCHWITZ. Una nota di Gideon Levy

(...) Se il ministro dell’istruzione fosse fedele al suo lavoro e alla sua immagine come ministro relativamente illuminato, avrebbe organizzato un vero tour di Hebron. Un programma "saliamo a Hebron"? In effetti, ma a condizione che sia tutto incluso: la tradizione ebraica e l’ingiustizia ebraica (...)

(...) Se il ministro dell’istruzione fosse fedele al suo lavoro e alla sua immagine come ministro relativamente illuminato, avrebbe organizzato un vero tour di Hebron. Un programma "saliamo a Hebron"? In effetti, ma a condizione che sia tutto incluso: la tradizione ebraica e l’ingiustizia ebraica (...)

-

> ISRAELE E PALESTINA ... OBAMA: "PALESTINA TRA UN ANNO ALL’ONU". Il presidente Usa all’Assemblea generale: "Con l’accordo in Medio Oriente Stato palestinese entro un anno". E apre al dialogo con Teheran, "ma dimostrino intenzioni pacifiche del loro programma nucleare". Israele diserta il discorso: vuote le sedie dei delegati.23 settembre 2010, di Federico La Sala

NAZIONI UNITE

NAZIONI UNITE Obama all’Iran: "Porte aperte"

Obama all’Iran: "Porte aperte"

Ahmadinejad: Netanyahu è un killer

Ahmadinejad: Netanyahu è un killerIl presidente Usa all’Assemblea generale: "Con l’accordo in Medio Oriente Stato palestinese entro un anno". E apre al dialogo con Teheran, "ma dimostrino intenzioni pacifiche del loro programma nucleare". Israele diserta il discorso: vuote le sedie dei delegati. Il leader iraniano: non pensiamo di fabbricare l’atomica. Poi attacca il premier israeliano *

NEW YORK - L’Iran con il suo controverso programma nucleare e la questione del Medio Oriente sono oggi al centro dell’Assemblea delle Nazioni Unite. Obama tiene molto ai negoziati diretti 1 tra Israele e Palestina, che ha rilanciato qualche settimana fa alla Casa Bianca, e oggi, nel suo intervento al Palazzo di Vetro ha parlato del sostegno alla formazione di una Palestina indipendente, elogiando il coraggio del presidente dell’Anp, Abu Mazen, ma allo stesso tempo ha avvertito che gli Stati Uniti si opporranno a qualsiasi attacco contro Israele. Il riferimento è al presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad che, in un’intervista con la Cnn, ha definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu "killer professionista". I 27 membri dell’Ue, ha spiegato ieri il ministro degli Esteri, Franco Frattini, sono pronti a una "reazione coordinata", ad alzarsi e ad abbandonare l’Assemblea se il presidente iraniano durante il suo intervento dovesse pronunciare "frasi inaccettabili". Ma il cuore dell’intervento del presidente americano ha riguardato l’apertura al dialogo con l’Iran, a patto che i termini del programma nucleare di Teheran siano chiaramenti definiti come pacifici. Un discorso che ha registrato un fuori programma: le sedie dei delegati israeliani sono rimaste vuote per tutto il tempo.

"Porte aperte all’Iran". Per Barack Obama "la porta del dialogo resta aperta per l’Iran ma sono loro a dover fare il primo passo". E ha ribadito che l’Iran è l’unico Paese che ha firmato il Trattato di Non Proliferazione Nucleare a non poter dimostrare che il suo programma è pacifico.

"Palestina tra un anno all’Onu". Se ci sarà un accordo di pace in Medio Oriente nei prossimi mesi, "quando torneremo qui l’anno prossimo potremmo avere un accordo che ci porterà uno nuovo membro delle Nazioni Unite: uno stato indipendente di Palestina, che vive in pace con Israele" ha detto Obama nel suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu. "Non vi sbagliate - sottolinea il presidente Usa - il coraggio di un uomo come il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, che difende il suo popolo di fronte al mondo, è decisamente più grande di coloro lanciano razzi contro donne e bambini innocenti". Ma, avverte Obama, chi appoggia l’esistenza di una Palestina indipendente, "deve smettere di tentare di distruggere Israele. Deve essere a tutti chiaro che qualsiasi sforzo per scalfire la legittimità di Israele si scontrerà con l’opposizione incrollabile degli Stati Uniti".

Israele estenda moratoria colonie. Israele dovrebbe estendere la moratoria sulle nuove costruzioni negli insediamenti di coloni in Cisgiordania, ha aggiunto Obama. "La nostra posizione è molto chiara, su questo: Israele dovrebbe estendere la moratoria", ha detto Obama. La moratoria di Israele scade il 30 settembre e il suo eventuale mancato rinnovo è il principale ostacolo alla prosecuzione dei negoziati di pace diretti fra israeliani e palestinesi.

Attesa e timore per il discorso di Ahmadinejad. C’è il timore che Ahmadinejd possa di nuovo negare l’Olocausto e minacciare Israele nel corso dell’atteso intervento all’Assemblea. Nell’intervista rilasciata alla Cnn il presidente iraniano ha detto: "Non abbiamo alcun interesse in una bomba nucleare e non ci sarebbe di alcuna utilità". "Sia il regime sionista sia il governo degli Stati Uniti - ha aggiunto - dovrebbero essere disarmati. Le minacce al mondo vengono dalle bombe in possesso degli Usa e del regime sionista". Ahmadinejad ha poi lanciato l’ennesimo attacco a Israele definendo Netanyahu "killer professionista". Il premier israeliano, ha sottolineato Ahmadinejad, "dovrebbe essere processato per l’embargo a Gaza e per il massacro di innocenti donne e bambini palestinesi. E’ un assassino professionista".

Il presidente iraniano ha poi puntato il dito contro gli Stati Uniti e ha addossato a quelli che ha definito "mercenari" degli Usa la responsabilità dell’attentato avvenuto ieri 2 durante una parata militare nella città di Mahabad, nel nord-ovest dell’Iran, in cui sono morte 12 persone e altre decine sono rimaste ferite. Mentre la polizia ha detto di avere arrestato due persone nelle indagini sull’esplosione. "Questo crimine selvaggio, commesso da mercenari della potenza arrogante contro civili innocenti, ha rivelato ancora una volta la vera natura dei cosiddetti difensori dei diritti umani e aggiunto un nuovo episodio alle atrocità del sistema corrotto e oppressore che domina il mondo", ha affermato Ahmadinejad, citato dall’agenzia iraniana Irna, da New York.

L’Iran ha già subito quattro tornate di sanzioni dall’Onu per il suo programma nucleare, che si sospetta sia finalizzato a dotare la repubblica islamica della bomba atomica. Ahmadinejad nega fermamente che il suo Paese stia cercando di dotarsi di armamenti nucleari, ma ha avvertito che se ci sarà un attacco israeliano supportato dagli Stati Uniti, Teheran lo considererà un atto di guerra.

* la Repubblica, 23 settembre 2010

-

> ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. ---- E GLI EBREI CHE HANNO BREVETTATO L’INDIGNAZIONE A CORRENTE ALTERNATA (di Moni Ovadia).12 giugno 2010, di Federico La Sala

Indignati a corrente alternata

di Moni Ovadia (l’Unità, 12 giugno 2010)

Ogni persona coniuga la propria identità universale di essere umano con molteplici altri percorsi identitari individuali e collettivi che possono dipendere da condizioni esistenziali acquisite o da scelte di vita. Talora questi percorsi imboccano la via della pietrificazione e danno vita ad ideologie rigide che confliggono anche violentemente con l’identità universale. E’ il caso del nazionalismo o del fanatismo religioso.

Vi sono invece percorsi identitari particolari che si declinano all’origine con imperativi etici fondanti dei valori universali. L’ebraismo nasce con questo assillo. I suoi pilastri sono il rifiuto di ogni idolatria, l’amore universale, l’amore per lo straniero, per la libertà, la giustizia sociale, la redenzione dell’umile e dell’oppresso, la condanna della violenza. L’ebraismo non si limita solo a questi principi, ma sicuramente non è possibile parlare di ebraismo fuori dal rispetto sacrale per essi. E’ per avere osato coniugare un’identità particolare con diritti universali che l’ebreo nella storia ha pagato uno dei più grandi tributi di sangue e di sofferenza pagato da una minoranza.

Oggi troppi ebrei sono disposti a negoziare quei supremi valori che fanno dell’ebraismo uno dei più sconvolgenti modelli di vita mai partoriti dall’umanità per ottenere il consenso strumentale alla politica minuscola e sciagurata dell’attuale governo israeliano e non come capziosamente pretendono, alla sicurezza dello Stato d’Israele. Nel nostro Paese per esempio molti esponenti dell’ebraismo adorano il governo Berlusconi e girano la testa per non vedere i suoi provvedimenti discriminatori di stampo nazista come l’ultimo della giunta veneta che voleva escludere dai trapianti disabili, down e tentati suicidi. Questi ebrei filogovernativi hanno brevettato l’indignazione alternata.

-

> la Terra promessa. Una indicazione (1930) di Freud .... la vera Terra Promessa è al di là delle terre già raggiunte, è la Terra che è stata promessa non ad una religione particolare ma all’Uomo come tale, perché - ha suggerito Di Segni - «l’Uomo è santo», non la terra (di Giancarlo Zizola - Ma indietro non si torna)..18 gennaio 2010, di Federico La Sala

Ma indietro non si torna

di Giancarlo Zizola (la Repubblica, 18 gennaio 2010)

Indietro non si torna. Parola di Papa. La dottrina del Concilio Vaticano II sugli Ebrei costituisce - ha detto in Sinagoga - un punto fermo irreversibile. Di più, ha impegnato la Chiesa cattolica in questo solco. Una chiamata in causa che ricade come una sconfessione sulle correnti ostinatamente antisemite del lefebvrismo ultracattolico, troppo frettolosamente perdonato. L’assicurazione filoconciliare di Benedetto XVI introduce una variante nella disputa sulla continuità del Vaticano II rispetto alla tradizione della Chiesa. Se c’è un punto del Concilio in cui la critica alla tradizione di molti secoli è indubitabile, questo è la dichiarazione "Nostra Aetate" sugli Ebrei e le altre religioni non cristiane.

L’impegno contratto dal Papa si traduce in un riconoscimento del valore permanente delle deliberazioni conciliari, tanto più ragguardevole in un’ora in cui vengono raggiunte da processi involutivi. Significa anche ammettere che la tradizione della Chiesa è fatta non solo di ripetizioni del passato, ma anche di ricerca di forme veritative più autentiche ed ampie di quelle precedenti. Questa Sinagoga bis del papato prova che il dialogo ebraico-cristiano si radica nella struttura istituzionale del mondo ebraico e della Chiesa romana. Certe diffidenze ebraiche sono motivate dalla storia, che mette in scena una continua alternanza fra persecuzione e meno larghi periodi di tolleranza. Ora il fatto che da Giovanni XXIII al Papa attuale siano già cinque i Papi favorevoli al dialogo con l’ebraismo, dovrebbe assicurare i timorosi che questa opzione non è congiunturale, ma si fonda sulla messa in valore di elementi fondamentali comuni anteriormente eclissati.

Certo, Ratzinger mostra di preferire il tavolo teologico a quello politico. Come fa leva nel suo magistero sulla formazione biblica e teologica di un cattolicesimo troppo a lungo distratto o illuso dalle massificazioni wojtyliane, così punta sulla rieducazione di ebrei e cattolici per migliorare una conoscenza reciproca, che sembra generalmente carente. E ha risolto positivamente - non c’era da dubitarne - la questione della salvezza promessa per sempre al Popolo dell’Alleanza. Ma se avesse scelto di lasciare in guardaroba le cautele diplomatiche e seguire Riccardo Pacifici sui carboni ardenti dei silenzi di Pio XII e della politica anti-israeliana dell’Iran, non gli sarebbe stato difficile ricordare che furono i persiani a liberare gli ebrei dall’esilio babilonese, a riportarli a Gerusalemme e ricostruire il Tempio.

Una visita "teologica" ha saputo paradossalmente individuare un progetto di collaborazione. I partner hanno preferito discutere delle cose da fare insieme piuttosto che misurarsi sulle rispettive visioni identitarie. Ciò che manca alle religioni monoteistiche non è generalmente la loro reciproca fraternità. Essa giace dentro ciascuna di esse, come il cuore che pulsa segretamente e fa vivere. Ciò che manca a questi mondi religiosi è l’audacia di farsi Arca di Alleanza fra loro perché il mondo viva e l’arca della pace appaia nel futuro del mondo.

Sia il Papa che il rabbino hanno squarciato il velo su questo futuro inedito: la persuasione comune è che la vera Terra Promessa è al di là delle terre già raggiunte, è la Terra che è stata promessa non ad una religione particolare ma all’Uomo come tale, perché - ha suggerito Di Segni - «l’Uomo è santo», non la terra. Una intuizione decisiva per laicizzare le derive teocratiche nazionalistiche e i fondamentalismi incombenti.

A sua volta il Papa ha chiesto di trasformare la fede comune nell’Unico Dio in atto critico dei nuovi dei e vitelli d’oro, - la razza, lo Stato - che mettono a repentaglio l’identità stessa dell’Uomo. Un invito familiare al linguaggio dell’Ebreo Errante, mai quieto nelle logiche e interessi costituiti, preoccupato di salvare la differenza dai processi di omologazione per non abbandonare la storia ai suoi despoti. Ha chiesto alleanza nell’impegno di tradurre la Torah in un impegno etico globale sulla dignità della vita, la famiglia, l’ecologia, la pace. Infine, il tempo delle religioni monoteistiche è il tempo dell’Uomo: non avrebbero significato, in un mondo secolarizzato, se fossero appena interessate ciascuna alla propria sopravvivenza e se si accanissero a lottare fra loro, immemori dello scopo comune. Il solo significato possibile che resta loro è di lavorare perché questa Terra sia salvaguardata e la promessa di Dio così adempiuta.

-

> la Terra promessa. Una indicazione (1930) di Freud .... Ebrei e cristiani, una disputa (e un mistero) in famiglia (di Vittorio Messori)19 gennaio 2010, di Federico La Sala

Ebrei e cristiani, una disputa (e un mistero) in famiglia

di Vittorio Messori (Corriere della Sera, 19 gennaio 2010)

In questi giorni, torrenti di parole per la visita di Benedetto XVI alla Sinagoga romana, eretta là dove sorgeva il ghetto e orientata in modo da fronteggiare, quasi a sfida, la basilica, la più grande del mondo, che copre il sepolcro di un tal Simone. Un pio giudeo, costui, un oscuro pescatore sul lago di Tiberiade, rinominato Kefas, Pietro, da un certo Gesù, colui che, storicamente, altro non è se non un predicatore ambulante ebraico dell’epoca del Secondo Tempio, uno dei tanti che si dissero il Messia atteso da Israele.

Il solito esaltato, all’apparenza (e tale apparve a un burocrate di Benevento, della famiglia dei Ponzi, chiamato controvoglia a giudicarlo), un visionario. Punita con la più vergognosa delle morti, quella riservata agli schiavi. Un illuso di cui si sarebbe perso il ricordo se i suoi discepoli- tutti circoncisi e fedeli alla Torah- non avessero cominciato a proclamare, con una testardaggine intrepida, che quel rabbì finito in malo modo era risorto ed era davvero l’Unto annunciato dai profeti.

Quel gruppetto di ebrei riuscì a convincere altri ebrei, prima a Gerusalemme e poi nelle sinagoghe dell’emigrazione, dove si recarono ad annunciare che l’attesa millenaria di Israele aveva avuto compimento. La messe maggiore tra i correligionari la fece un credente entusiasta, un altro figlio di Abramo, un Saulo detto Paolo che, perché le cose fossero chiare, precisava subito ai correligionari di essere «circonciso l’ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei». Anch’egli, come Pietro, finì ucciso dai pagani a Roma e anche sul suo sepolcro fu costruita una gigantesca basilica. Se da tutta l’Europa, per tutto il Medio Evo, folle di pellegrini convennero salmodianti e penitenti sul Tevere, è proprio per venerare la sepoltura di quelle due «colonne della fede»: entrambe, costituite da giudei sino al midollo.

A lungo, i pagani non si preoccuparono di distinguere, dividendo sbrigativamente gli ebrei in due gruppi, quelli che alla loro fede aggiungevano questo esotico Cristo e quelli che lo rifiutavano: noiose dispute, querelles teologiche viste tante volte all’interno di ogni religione.

Benedetto XVI, leggo in una cronaca, aveva con sé una piccola Bibbia che ha posato sul sedile dell’auto, scendendo davanti alla sinagoga. Ebbene, tra i 73 libri che compongono quel Testo su cui si fonda la fede della Chiesa solo Luca e, forse, Marco non sono figli di Israele. Tanto che si preferisce oggi sostituire l’indicazione di «Antico» e «Nuovo» Testamento con quella di «Primo» e «Secondo» Testamento, per sottolineare la continuità e l’omogeneità del messaggio. Perché ricordiamo tutto questo, e molto altro ancora che potremmo allegare? Ma perché numerosi commentatori, anche in questi giorni, sembrano dimenticare che, qui, vi è una storia in famiglia e, al contempo, un mistero religioso.

È una storia di fede, e di fede soltanto: il «laico» può soltanto intravederne, e spesso in modo fuorviante, i contorni esterni. È un confronto tra figli di Abramo, sia per nascita che per adozione. E anche questo aspetto familiare ne spiega le asprezze, non unicamente da una parte: gli Atti degli Apostoli e le lettere di Paolo mostrano quanto dura sia stata la reazione del giudaismo ufficiale nei confronti degli «eretici». Ma chi ignora che i contrasti più aspri sono proprio quelli tra parenti stretti, che le guerre più temibili sono quelle civili? Fratelli, coltelli. Il cristianesimo è da duemila anni la fede in un Messia di Israele annunciato e atteso nei duemila anni precedenti da quello stesso Israele che poi in parte- ma solo in parte- non lo ha riconosciuto.

Per l’ennesima volta, molte delle analisi e opinioni di questi giorni non sembrano consapevoli che qui siamo al di là delle categorie della storia, della politica, della cultura. I rapporti interni al giudeo-cristianesimo non sono un «problema» affrontabile con le consuete categorie: sono, lo dicevamo, un Mistero. Parola di Saulo-Paolo, e proprio ai Romani: «Non voglio, infatti, che ignoriate questo Mistero, perché non siate presuntuosi: l’indurimento di una parte d’Israele è in atto fino a quando saranno entrate tutte le genti. Allora, tutto Israele sarà salvato, come sta scritto». In ogni caso, anche gli «induriti», sono «amati a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili».

Del tutto insufficienti, qui, le sapienze di politologi e intellettuali che non siano consapevoli che il confronto tra ebrei e cristiani appartiene non alla storia, ma alla teologia della storia. Solvitur in Excelsis: qui vi è un enigma, troppo spesso doloroso, che trova spiegazione solo nei Cieli, per dirla con quel grande filosofo e insieme grande cristiano che fu Jean Guitton.

-

-

> ISRAELE E PALESTINA ... L’IDEOLOGIA ISRAELIANA (di Rossana Rossanda).16 gennaio 2010, di Federico La Sala

L’ideologia israeliana

di Rossana Rossanda (il manifesto, 15 gennaio 2010)

Anche da Israele viene la critica ai miti che accompagnano dovunque l’idea di nazione e in più con il crisma di una religione rivelata. Ma non ha sfiorato i governi di Sharon, di Barak e Tzipi Livni, né sfiora oggi quello di Netaniahu e di Lieberman. È come se vi coesistessero, ignorandosi, una storia in genere, libera nelle edizioni e per gli studiosi, e una «storia degli ebrei» inquadrata, ufficiale, base dell’istruzione obbligatoria.

Qualche mese fa è uscito in Francia il volume dello storico israeliano Shlomo Sand: Comment le peuple juif fut inventé (letteralmente «Come è stato inventato il popolo ebreo», Fayard, Parigi, pp. 446, euro 23, già segnalato da Maria Teresa Carbone nella edizione inglese, Verso). Shlomo Sand insegna all’Università di Tel Aviv e fa parte della giovane scuola di storici degli anni Novanta, che sulle tracce di Baruch Zimmerling (Berkeley, 1993) e Boaz Evron (Bloomington, 1995) - a loro volta seguendo i lavori di Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein ed Eric Hobsbawm - discutono alla radice i concetti di popolo, nazione e razza prosperati in Europa nella seconda metà del XIX secolo. E rifioriti adesso con la caduta dell’«universalismo» dei lumi e del movimento operaio socialista e comunista. Ma quel che i nostri nonni si sono raccontati, e cioè che in ogni terra sarebbe insediato ab origine un popolo o razza o etnia rimasto immutato nei secoli che quindi su di essa vanterebbe un diritto naturale, è un «romanzo» ottocentesco. Destinato a rafforzare gli stati, la loro chiusura e le loro eventuali velleità espansionistiche. Così anche per Israele.

Accusati di deicidio

La tesi di Sand è drastica: l’ebraismo non è un «popolo» o una stirpe o, neanche a dirlo, una razza, ma la prima grande religione monoteista diffusa sulle rive del Mediterraneo. Non è una popolazione insediata immemorialmente in Palestina, deportata di là dai romani nel 70 d.C., e da qualche decennio tornata dopo quasi duemila anni di esilio; è il primo monoteismo che si è esteso dal crogiolo mediorientale fra i due fiumi sulle sponde del Mediterraneo fino all’Africa settentrionale e, durante il regno degli asmonei, nel II secolo prima di Cristo, su parte dell’odierna Russia, contendendo il primato alle religioni persiane, ai politeismi egizio, greco e romano, poi al cristianesimo e, dopo il VII secolo, all’islam - due filiazioni del suo stesso Libro. Quanto agli abitanti di Israele e della Giudea, che secondo il Vecchio Testamento sarebbero stati unificati da Salomone e in seguito conquistati dai babilonesi e poi da Roma, è dubbio che siano stati riunificati dal sapiente, non sussistendo nessuna traccia né di lui né delle sue grandiose città, ma è certo che non sono stati deportati dai romani; ne sono stati assoggettati, passando dall’impero romano d’occidente a quello bizantino d’Oriente per essere infine occupati dai «cavalieri del deserto» arabi, con qualche sollievo per la loro maggiore tolleranza rispetto a Bisanzio (si contentavano di imporre ai non musulmani una tassa).

Certo non sono stati costretti a vagare di paese in paese. I fedeli di questa religione superiore, genti assai miste, si sono diffusi come altri nell’Europa e nel mondo, ma obbligati a difendersi dalla maledizione loro gettata dai cristiani che gli avevano attribuito, contro ogni evidenza, la colpa di deicidio. Menzogna mai esplicitamente riconosciuta dalla chiesa come propria: Giovanni Paolo II l’ha attribuita ad «alcuni cristiani», come se non sapesse che l’accusa era sorretta da qualche Vangelo, anche fra i non apocrifi, e più di un concilio. Il Laterano IV ne ribadiva la discriminazione come necessaria, come l’obbligo di portare una ruota vermiglia sull’abito per essere riconoscibili, l’esclusione da ogni pubblico ufficio e possibilmente l’espulsione. Non è l’ultimo dei paradossi che l’ebraismo abbia assunto dal suo principale avversario un tema fondativo come quello dell’esilio.

A suo sostegno Sand porta le fonti scritte e i reperti archeologici provenienti dagli scavi della seconda metà del Novecento, sia in Medio oriente, sia nell’Africa settentrionale, sia in parte della Russia meridionale, un’analisi dettagliata della nascita e degli sviluppi del sionismo dal 1870 ad oggi. E, in quanto costituzionalmente fondata su di esso, conclude con un dubbio sulla qualità della democrazia israeliana.

Un passato di discriminazioni

Va da sé infatti che quanto sopra costituirebbe una controversia storica, niente di meno e niente di più, se sulla teoria di un popolo ebraico secolarmente esiliato non si fondasse l’affermazione che la Palestina sarebbe la terra propria ed esclusiva degli ebrei, l’invito a tutti gli ebrei del mondo a raggiungerla e la cacciata da essa dei palestinesi. Ma il libro di Sand non ha dato luogo in Francia, per quanto mi risulta, a una contestazione da parte della comunità ebraica. Probabilmente per la sua massiccia documentazione e bibliografia, e perché la cultura che egli attacca ha ormai la consistenza di una tradizione recente ma spessa, popolare e populista, che con le radici nei secoli ha poco o nulla a che fare. È come se fosse nata da centotrent’anni, e fosse dotata da allora di una irriducibilità che l’ebraismo non aveva mai avuto.