ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” Memoria di ELIEZER BEN-YEHUDA - di Massimo Leone.

giovedì 29 giugno 2006. Alla lingua ebraica

Alla lingua ebraica

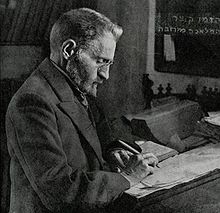

Memoria di Eliezer Ben-Yehuda

Memoria di Eliezer Ben-Yehuda

di Massimo Leone*

di Massimo Leone*

La mia ombra si proietta nel cerchio chiaro di una lampada, mentre siedo, la nuca irrigidita, ad una delle scrivanie di questa biblioteca. Sono qui dentro da undici ore, chino sul mio lavoro. La vista mi si annebbia e gli occhi sono ormai due piccoli bracieri, la schiena mi si incurva e gambe e braccia ormai mi dolgono. Respiro affannosamente, qualche piccola macchia rossa si nasconde minacciosa nel mio fazzoletto. Ho sessantun anni, ma mi sento molto più giovane e molto più vecchio. Giovane è la mia impresa, vecchio l’involucro del mio corpo. Tossisco una, due volte, una fitta lancinante mi scuote il petto. Ma non posso fermarmi. Colui il cui nome sia benedetto per quanti granelli di sabbia ha il deserto dei deserti plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma poi l’uomo dimenticò questi nomi. Tanto tempo è passato, e tanto dolore. E per questo io adesso sono qui, con il mio piccolo, insignificante dolore. Cerco di ricordare. Di ricordare tutti questi nomi.

Accanto a me un giovane americano legge una traduzione inglese dei Mystères de Paris. Mi chiedo se questa lettura avrà su di lui la stessa influenza che ebbe su di me, tanti anni fa. Probabilmente no, il ragazzo sbadiglia. Invece mi torna in mente [come un lampo che squarcia la notte] la sorpresa dei miei genitori, quando un amico di mio padre ci portò una copia in Ebraico di quel romanzo. Chissà quanto tempo Kalman Schulman aveva dedicato a questa versione. Chissà come la rifarebbe adesso, se potesse consultare il mio dizionario. All’epoca, nella piccola Luzhky, il villaggio dove passai i primi anni della mia vita, quando il gelido freddo invernale si impossessava della Lituania, non vi erano scrittori che fossero più in auge: Kalman Schulman, il grande traduttore, ma ancor di più Abraham Mapu, il bardo ebreo dell’Amore di Sion. Quanti avranno deciso di partire leggendo questo romanzo, uno dei primi in lingua ebraica! Me lo chiedo spesso.

Curioso, poi, che Sue, lo stesso autore che gli aveva ispirato questo inno alla terra promessa, scrivesse qualche anno dopo l’Ebreo errante. Le parole "errante" ed "errore" hanno la stessa radice etimologica, un lessicografo lo sa bene. Ciò vuol dire che chi ha commesso un errore è destinato a smarrire la propria strada, oppure invece che lo stesso essere errabondi, senza una terra propria, è il segno di una storia sbagliata? Sono stati forse i Cristiani ad inventare questa storia, secondo cui l’ebreo che errò insultando Cristo crocefisso fu costretto ad errare in eterno, senza meta? Ma io credo il contrario. Credo che sia la storia ad aver sbagliato, a renderci errabondi per tanti secoli. Questa è la nostra croce, come direbbero i gentili. Ecco perché Mapu sognava una Sion che accogliesse tutti gli ebrei, anche se allora i nostri sogni erano maldestri come la nostra lingua.

Quando mio padre era ancora un bambino un gruppo sparuto di coraggiosi cercava di ridare linfa vitale alla lingua ebraica, scomparsa come lingua d’uso quotidiano in seguito ad una diaspora millenaria. Tuttavia, se non era difficile scrivere un romanzo biblico in Ebraico biblico, parlare della vita di tutti i giorni con questo lessico di 8000 parole non era impresa semplice. Ancora sorrido quando penso che l’Ebraico biblico ha solo tre colori, il bianco, il nero e il rosso, e che in tutti gli esperimenti di romanzo dell’epoca le leggiadre fanciulle erano destinate ad avere la pelle bianca come la neve, le guance rosse ed i capelli nero pece. Senza contare che le circonlocuzioni adottate per sfuggire all’esiguità del lessico rischiavano sempre di oltrepassare la linea sottile fra il ridicolo e il blasfemo. Nel ginnasio russo che decisi di frequentare dopo aver abbandonato la yeshiva, la scuola talmudica, un amico ebreo raccoglieva in un quadernetto tutte le espressioni curiose che si coniavano all’epoca. Dal Salmo 113, 5-6 l’espressione "Lui che siede nelle altitudini e si abbassa per guardare" fu presa a prestito per indicare "ciò che è troppo basso perché vi si possa sedere", vale a dire una balaustra. Anche i giochi di parole non erano infrequenti; "choli ra’", "brutta malattia", parve parola adatta per denominare il colera. Senza poi nemmeno menzionare la pesantezza di certe frasi: "ho dato il mio orologio a un orologiaio" diventava "ho dato il mio indicatore di ore a un riparatore di indicatori di ore".

Nel 1877, lo stesso anno in cui terminai il mio ginnasio, la Russia dichiarò guerra contro l’Impero Ottomano al fine di supportare i Bulgari nelle lotte per la loro indipendenza. I Greci ce l’avevano fatta nel 1829 (e ancora circolava per l’Europa il fantasma irrequieto di Byron, accorso in difesa dell’Ellade e poi morto di malaria); intorno alla metà del secolo gli Italiani avevano sognato e ritrovato una patria. Così, pensai che anche gli Ebrei dovevano ritrovare una patria, ma non immaginai soltanto un pezzo di terra in cui vivere insieme.

Sognai - ed è questo il sogno che ancora mi spezza la schiena - che tutti gli Ebrei potessero un giorno abitare la stessa lingua. Lasciai dunque la Russia nel 1878, deciso a recarmi in Palestina. Prima, tuttavia, volevo studiare medicina a Parigi, per poter essere d’aiuto agli altri Ebrei. In Francia trovai insieme la gioia ed il dolore. Non ricordo più dove conobbi il primo colpo di tosse, come non so quando e dove sopraggiungerà l’ultimo. Tuttavia, mi piace pensare che io abbia scoperto la prima macchia di sangue in quello stesso caffè dove incontrai anche la gioia.

Non potrò mai dimenticare il colore verde brillante delle sedie, il fruscio dei paltò lungo i tavoli, una tenue campanella che indicava nervosamente l’aprirsi ed il chiudersi della porta, il viavai dei camerieri. Era una giornata fredda e solare, una di quelle in cui i pensieri si affinano ed acquistano insieme vigore e leggerezza. Fu lì, seduto in quel caffè lungo il boulevard Montmartre, che ebbi una conversazione interamente in lingua ebraica con Getzel Zelikovitz e Mordecai Adelman. Di certo non si trattò di una lunga chiacchierata: pochi erano i nostri vocaboli e la nostra lingua era ancora legata. Ma fu in quella occasione che capii, per la prima volta, che l’Ebraico poteva tornare a vivere. E fu allora che presi una decisione irrevocabile, che vaste conseguenze avrebbe avuto sulla mia vita. Qualunque cosa accadesse, per quante difficoltà si presentassero, non avrei mai parlato altra lingua che l’Ebraico (con gli altri Ebrei, naturalmente, ma non c’è bisogno di specificarlo...).

Così, quando nel 1881 arrivai a Jaffa, parlai in Ebraico con un cambiavalute, poi con il proprietario di un albergo, quindi con un carrettiere. Tuttavia, ben presto mi accorsi di quanto impoverita e frusta fosse divenuta questa lingua. Ebrei di diversa provenienza lo parlavano nelle strade e nelle piazze, è vero, ma quanto stentatamente, e ognuno con una diversa pronuncia, che spesso rendeva le parole degli uni incomprensibili agli orecchi degli altri. Ad ogni piccola difficoltà l’Ebraico veniva mescolato con altre lingue, e poi soprattutto non varcava le porte delle case. Quasi ogni ebreo, nel chiuso delle mura domestiche, parlava una lingua diversa dall’Ebraico.

Questo deprimente scenario mi fece compiere uno dei passi più dolorosi della mia vita. Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, va’ nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi e si mise in viaggio verso il luogo che gli era stato indicato. Il mio coltello mai si è levato contro mio figlio, ma quando egli nacque, nel 1882, in un certo senso lo votai a un sacrificio in nome dell’Altissimo: feci promettere a Deborah, mia moglie, che l’avremmo allevato come il primo bambino di lingua interamente ebraica della storia moderna. Non una singola parola di un’altra lingua sarebbe stata proferita in sua presenza, né da noi, né dai nostri amici e conoscenti. La lingua del popolo ebraico sarebbe cresciuta assieme a mio figlio, ma alto era il prezzo da pagare per questa impresa. Il mio cuore di vecchio si stringe ancora quando penso agli eccessi di quell’epoca. A quattro anni, mio figlio era ancora incapace di parlare. Lo mandavo a letto quando ospiti non ebrei venivano nella mia casa, ed arrivai persino ad impedirgli di ascoltare il nitrito dei cavalli, o il raglio degli asini. Solo il suono dell’Ebraico doveva passare dalle sue orecchie. Poi un giorno, tornando a casa, scoprii Deborah che gli cantava una ninna-nanna in russo, dondolandolo fra le braccia. Andai su tutte le furie e cominciai a gridare. Fu allora che avvenne un piccolo miracolo. L’angelo mi chiamò dal cielo e mi disse: "Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male!" Quindi, come Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio, io sentii, e ancora risuona nella mia memoria, la prima parola in Ebraico pronunciata da mio figlio.

Egli aveva bisogno ogni giorno di nuove parole, così come gli Ebrei di Palestina. Ma è difficile trovare nella Bibbia parole come "bambola", "gelato", "budino", "omelette", "fazzoletto", "asciugamano", "bicicletta", e molti altri ancora. Capii dunque che se volevo far rinascere l’Ebraico come lingua moderna non potevo limitare la mia ricerca lessicologica alla Bibbia, ma dovevo estenderla ad altre fonti, di altri periodi. E poi dovevo coniare parole nuove sulla base di quelle vecchie, continuare modestamente il lavoro di Adamo.

All’inizio la mia passione linguistica fu oggetto più di scherno che di ammirazione, poi pian piano cominciò a suscitare entusiasmo. Nel 1889 fondai l’associazione Safa Berura, un "comitato di letteratura" incaricato di estrapolare i vocaboli ebraici dai testi in cui si trovavano relegati, per poi pubblicarli. Con la supervisione di grammatici e scrittori, il comitato poteva anche proporre dei neologismi. Fra il 1880 e il 1900, associazioni di questo genere sorsero un po’ dappertutto in Europa, ma fu solo a partire dal 1904 che la mia testardaggine iniziò a dare i suoi frutti. Da quando ero giunto a Gerusalemme mantenevo me stesso e la mia famiglia lavorando come giornalista. Nel 1884 avevo fondato un nuovo giornale, HaTzevi, dapprima un settimanale, poi un quotidiano. Scrivevo tutti i miei articoli ricorrendo all’"Ebraico totale", basato su fonti ebraiche di tutti i tempi, ma inventai anche moltissime parole nuove, più di 230, se ricordo bene.

Lentamente, poi, e proprio grazie al mio giornale, questi neologismi entrarono a far parte dell’Ebraico quotidiano: diedi un nome al ristorante, al giornale, alla bicicletta, all’orologio, all’arte, alla bambola, alla rosa, al colore grigio e all’ombrello, al fazzoletto, all’ufficio, al marciapiede. Ma poi, con la guerra del 1914, dovetti dare un nome anche ai soldati, al fronte, alla bomba, alla pistola. Paradossalmente, scelsi di imprigionare il mio corpo per sempre dietro una di queste scrivanie nel 1894, quando le autorità turche mi obbligarono a trascorrere in prigione un breve periodo. Mio suocero aveva pubblicato un articolo in HaTzevi, e una delle sue frasi, "Ne’esof chayil venelekh kadima", "riuniamo le nostre forze e andiamo avanti", fu interpretata come "riuniamo un esercito per conquistare l’Oriente". Questo episodio fece scattare in me il desiderio di compilare un dizionario che raccogliesse tutte le parole dell’Ebraico e le associasse ad un significato preciso. La prigione mi diede tempo a sufficienza per dare avvio a questa impresa, che in seguito ho proseguito a Londra, Oxford, Cambridge, Parigi, Berlino, San Pietroburgo, Parma, Livorno e nel Vaticano, dovunque si nascondano testi in Ebraico. Dopo quindici anni di ricerche, la maggior parte dei quali passati a lavorare fino a diciotto ore al giorno, il primo volume del Thesaurus della lingua ebraica antica e moderna ha visto la luce 11 anni fa, nel 1910. Altri volumi sono stati completati negli anni successivi, e ora la mia mano stanca continua a riempire schede su schede di minute parole, sotto il cerchio di questa lampada. Lavoro al settimo volume del mio agognato dizionario, memoria delle parole di Adamo. Tra le tante parole del passato, ve ne sarà anche qualcuna interamente mia, figlia della mia propria lingua come il primo bambino di lingua ebraica è stato figlio dei miei lombi. Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?

*

www.golemindispensabile.it,

www.golemindispensabile.it,

n° 11 - novembre 2003

n° 11 - novembre 2003

- Ben-Yehuda Dictionary: "The Ben-Yehuda Dictionary is a historical Hebrew dictionary. The first volume was published in 1908 by Eliezer Ben-Yehuda, while the last was published long after his death, in 1958 by his wife and his son. An important feature of the dictionary was its inclusion of various new words invented by Ben-Yehuda to describe modern objects which did not yet have words for them.[...]".

Scheda:

LA LINGUA

È assai strano il destino della lingua ebraica: dopo la Diaspora, gli Ebrei sparsi per il mondo avevano cominciato a utilizzare le parlate locali, servendosi dell’ebraico biblico unicamente come lingua del culto o come lingua letteraria. La lingua cominciò a risorgere con il movimento sionista. Il principale fautore della rinascita fu Eliezer ben Yehuda (1858-1922), il quale, trasferitosi dalla Lituania in Palestina, introdusse l’ebraico nella sua casa, rendendo quotidiano l’uso della lingua tradizionale. Imitato da una cerchia di amici e conoscenti, diede così origine alla prima famiglia di lingua ebraica, lasciando in eredità alla sua gente il Dizionario di ebraico antico e moderno, tuttora testo fondamentale della letteratura neoebraica.

Dopo la fondazione dello stato d’Israele, comunità ebraiche giunsero da tutto il mondo al loro paese tradizionale e si sentì il bisogno di ritrovare anche l’antica lingua tradizionale. Così venne naturale seguire l’esempio di Eliezer ben Yehuda e riutilizzare nell’uso comune la lingua e la scrittura ebraica. Caso praticamente unico nella storia delle lingue, l’ebraico tornò ad essere lingua viva e vegeta, ed attualmente è lingua ufficiale dello stato d’israele. Qui, l’Accademia per la Lingua Ebraica presiede alle modifiche cui inevitabilmente la lingua, adattata alle esigenze della civiltà moderna, è sottoposta.

Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo, Edizioni Medusa, Milano 2010, p. 265:

"Theodor Herzel (...) la sua visione non fu abbastanza visionaria: la vecchia lingua che egli considerava morta è rinata" (p. 276, con nota)

"Theodor Herzel (...) la sua visione non fu abbastanza visionaria: la vecchia lingua che egli considerava morta è rinata" (p. 276, con nota)

Nota: "Nello Stato ebraico, Zionist Organization, London 1936, Herzel scrive: "Non possiamo, dopo tutto, conversare tra noi in ebraico. Quanti di noi conoscono abbastanza l’ebraico da chiedere un biglietto del treno in quella lingua? Non si può fare" (p. 134)

Nota: "Nello Stato ebraico, Zionist Organization, London 1936, Herzel scrive: "Non possiamo, dopo tutto, conversare tra noi in ebraico. Quanti di noi conoscono abbastanza l’ebraico da chiedere un biglietto del treno in quella lingua? Non si può fare" (p. 134)

Sul tema, nel sito, si cfr.:

ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. Una indicazione (1930) di Freud

EMIL FACKENHEIM, TIQQUN.RIPARARE IL MONDO

fls

Forum

-

> ELIEZER BEN-YEHUDA. --- PALESTINA, ISRAELE, LA LINGUA EBRAICA: SULLA "TERRA PROMESSA" ALL’INTERA UMANITA’ ("EARTHRISE").6 settembre 2024, di Federico La Sala

TEATRO (STORIA) METATEATRO (METASTORIA), E FILOLOGIA ("LOGOS"):

SULLA "TERRA PROMESSA" ALL’INTERA UMANITA’ ("EARTHRISE").

- ALCUNI APPUNTI a margine della domanda di Paul Adrian Fried, "How is Hamlet received or avoided in Israel?" - September 05, 2024.

RICORDANDO una riflessione del filosofo Emil L. #Fackenheim sul fatto che la "visione" di Theodor Herzel "non fu abbastanza visionaria: la vecchia lingua che egli considerava morta è rinata" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo", Edizioni Medusa, Milano 2010), ed è rinata grazie al lavoro di Eliezer Ben-Yehuda, FORSE, è bene ricordare anche cosa proprio Ben Yeheuda, il "padre" dell’ebraico moderno) scriveva in una sua "Memoria": “[...] Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” (cfr. Massimo Leone, "Alla lingua ebraica. Memoria di Eliezer Ben-Yehuda", 2003).

Plaudendo ("cum grano salis") alla "analogia" storica tra Israele e Palestina con la situazione hamletica dello "stato di Danimarca" e lo "stato di Norvegia", dopo la morte del "Re Amleto", proposta da Paul Adrian Fried, c’è da chiedersi, in riferimento al "presente storico" dell’attuale rapporto tra la "terra" di Israele e la "terra" della Palestina: ma "Hamlet", la "figura" di "Amleto", capace di ricordare la promessa fatta da suo padre "("Ricordati di me!"), riflettere sul da farsi, di mantenere la parola data, e di decidersi a fermare il "gioco", dov’è?!

METASTORICA-MENTE, IERI COME OGGI, IL PROBLEMA E’ UNA #QUESTION LOCALE E GLOBALE DI LUNGA DURATA, TEOLOGICO-POLITICA E ANTROPOLOGICA: UNO=ONU. Bisogna uscire dal "letargo" (#DanteAlighieri) e, hamleticamente, rompere l’ipnosi "millenaria" indotta dalla musica del Re-Pifferaio e restituire alla "parola" il suo legame il "Logos", con la "lingua", la "terra" #comune.

ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA) E "DIVINA COMMEDIA". DA NON DIMENTICARE, a mio parere, che il nodo da sciogliere proposto da Shakespeare, alla intera cultura teologico-politica dell’Europa dell’epoca (egemonizzata dalla tradizione cattolico-spagnola) è legato al doppio filo del problema del "corpo mistico" del Re (#androcentrismo) e della struttura della "Sacra Famiglia": ad Amleto ("Cristo") il "presepe" messo su dallo "zio" - "re" (e dalla madre-regina) non può assolutamente piacere (egli è già "sacrificato" a morte, in partenza) ed è un #presepe che non ha alcuna consonanza né con quello di Francesco di Assisi" né di Dante Alighieri, né di Michelangelo, e nemmeno quello "sognato" da Kafka ("[...] alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" ).

- Nota:

- ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA, E STORIA: PALESTINA, ISRAELE, E LA LINGUA EBRAICA.

Cfr. Gaston Zananiri, "Ben Yehouda" "SENS", I-1978.

Cfr. Gaston Zananiri, "Ben Yehouda" "SENS", I-1978.

-

> ELIEZER BEN-YEHUDA. --- LINGUISTICA, ANTROPOLOGIA, E POLITICA. "GAD LERNER: ISRAELE IN BILICO". La "possibilità di nuovo percorso si può dare solo ... Se la lingua ebraica torna ad essere uno strumento di scambio e non solo una lingua sacra (di David Bidussa - "Doppiozero")..9 luglio 2024, di Federico La Sala

Gad Lerner: Israele in bilico

di David Bidussa ("Doppiozero, 12 Giugno 2024)

"Gaza. Odio e amore per Israele" di Gad Lerner è un libro necessario. Non sono d’accordo su tutto (nella parte finale indicherò dove ho perplessità), ma questo non ne ridimensiona la rilevanza. Non è prevalentemente un bilancio esistenziale o una confessione in pubblico (è anche questo, ma non è questo il tratto essenziale). È una messa a giorno di molti temi che riguardano la condizione della politica oggi. Anche molto lontano da Gaza e da Israele. Ci sono due pagine che riguardano un mio maestro, Zeev Sternhell, che Gad ricorda opportunamente e che molti hanno dimenticato. È molto importante averlo ricordato. Non era scontato. Così come molto importante aver sottolineato [p. 241] che la fase postbellica - quando sarà - necessiterà di processi di riconciliazione, giustizia riparativa e pratiche di cura che dovranno fare fronte ai traumi. La pace non sarà solo «silenzio delle armi», sarà soprattutto «cura delle persone».

Il primo dato riguarda alcune parole che circolano con insistenza. Per esempio la parola «genocidio».

Gad Lerner insiste sul fatto che a Gaza non sia in atto un genocidio, ma un crimine di massa. Forse a molti può apparire una questione puramente formale. Se è così allora significa che il linguaggio del qualunquismo ha vinto. Nel giudizio storico le parole hanno un significato. Non sono pura emozione, o testimonianza delle proprie ansie. Le parole servono per capire, non servono per urlare.

Marcello Flores, uno storico che gli stermini li ha studiati, ha precisato, opportunamente, più volte in queste settimane come per la Convenzione sul genocidio che è stata promulgata il 9 dicembre 1948 - un testo a cui tutti nominalmente si richiamano -, “genocidio è la distruzione parziale o completa di un gruppo etnico, religioso o nazionale. Nel caso in cui, però, c’è l’intenzione da parte di chi commette quella violenza di distruggere il gruppo in quanto tale” le sue considerazioni si possono leggere più estesamente qui.

Dunque, è in atto questa pratica a Gaza? Se la risposta è affermativa, allora la domanda a cui occorre rispondere è questa: perché non è in atto nessun atto di sterminio a Nazareth, nei confronti della popolazione araba? Perché il genocidio non è una cosa che dipende da «dove lo si fa», ma è in relazione a «chi lo fa». Se a Nazareth non c’è nessun sterminio in corso, allora la categoria di genocidio non è appropriata.

Secondo dato. C’è una domanda che ritorna spesso nelle pagine di Gad Lerner ed è questa: perché tra tutti i conflitti in corso quello che si svolge a Gaza occupa il centro della scena, fino a percepirlo come una cosa che riguarda «tutti noi»? Perché i molti conflitti in corso in Africa non ci riguardano? Perché il conflitto in Ucraina lo viviamo con noia, con fastidio, comunque, come una cosa non nostra e quello a Gaza ci appassiona fino a dissolvere consolidate amicizie, rompere consuetudini, o sollecitare la mobilitazione pubblica?

Gad Lerner si dà molte risposte che mi sembrano tutte molto fondate.

Nell’ordine:

perché abbiamo introiettato un rapporto con Israele come risarcimento e dunque abbiamo, nei confronti di ciò che quel paese fa e di come si comporta, delle categorie culturali che fondano la sua politica su un punto di sensibilità.

Oppure: perché abbiamo una presenza islamica considerevole e un flusso di processo migratorio che negli ultimi venti anni hanno modificato il nostro rapporto con le aree di quello che un tempo era il mondo delle colonie.

O anche: perché avvertiamo, almeno per una certa parte dell’opinione pubblica, che Israele è quello che un tempo era il Berlino Ovest per l’Occidente: la soglia più a Est della civiltà occidentale oltre la quale si trova il nemico.

In tutto questo al centro non ci sono le trasformazioni che hanno coinvolto da una/due generazioni (ovvero 20/40 anni) ciascun attore (sociale, politico, culturale, nazionale...) presente in quell’area, ma ci siamo noi. Qui.

Quella crisi, tuttavia, vive anche di trasformazioni lì che per molti aspetti hanno i tratti che prefigurano il nostro presente/futuro qui. Anche per questo ci riguarda e per questo un occhio a che cosa è accaduto lì negli ultimi 20/40 anni è essenziale per rimettere ordine nell’agenda politica e culturale di questo tempo, anche qui.

Il primo aspetto riguarda la trasformazione culturale e politica di Israele, da realtà politica costruita con un vocabolario del laburismo e che oggi testimonia di una metamorfosi politica tale da rientrare nella categoria di etnodemocrazia.

Sostenere che quella israeliana è un’etnocrazia non infrange nessun tabù. È stato Sami Smooha circa 50 anni fa ad aprire in Israele la discussione su questo tema [Smooha 1978] e gran parte della discussione prodotta dai nuovi storici israeliani tra anni ’80 e primi anni del XXI secolo indipendentemente dagli esiti politici che ciascuno di loro ha avuto (Yael Zerubavel, Anita Shapira, Tom Segev, Ilan Pappe, Benny Morris...) discende da quella premessa, che nessuno di loro disconosce. Discussione che intreccia, opportunamente, teoria politica, cultura religiosa, teologia, antropologia, soprattutto, narrazione storica.

È importante sottolinearlo per due motivi, almeno: perché qualsiasi contesto politico va collocato in un tempo storico e perché quel processo non è univoco. Infatti, riguarda il mondo ebraico israeliano e quello palestinese; quello ebraico fuori di Israele, quello dei palestinesi fuori dalla Palestina. Ovvero tutte le diaspore che hanno relazioni con quello spazio.

Quel processo ha il suo consolidamento a partire dal dopo 1967 e con l’inizio del processo insediativo nei territori occupati dopo la «Guerra dei 6 giorni» (5-10 giugno 1967) e ha un suo consolidamento nel processo che stabilisce le norme di cittadinanza nel 2018 che marcano una frattura rispetto al compromesso in atto nel momento della fondazione dello Stato. Gli arabi israeliani, dunque anche quelli presenti sul territorio di Israele prima del 5 giugno 1967 non sono attori che godono degli stessi diritti dei cittadini ebrei israeliani. La lingua araba che fino a quel momento è riconosciuta come seconda lingua dello Stato retrocede a lingua ammessa nello spazio pubblico. Sul piano formale e sostanziale la definizione dello Stato di Israele come Stato ebraico implica l’abbandono della definizione di «Stato di tutti i suoi cittadini».

Processo che è favorito anche dal tipo di immigrazione che sostanzia la società attuale israeliana dove la componente espulsa dai paesi arabi è in crescita, dove la componente di provenienza russa post-sovietica ha un tratto nazionalista. Una realtà che dal punto di vista delle diverse «tribù interne» testimonia degli odi e dei torti patiti nel luogo di origine.

Si potrebbe anche osservare come quel processo di etnicizzazione e di discriminazione sia parallelo in molti paesi arabi nonché all’interno del mondo palestinese, a dimostrazione che il processo di costruzione del futuro Stato palestinese è facilmente prevedibile che dovrà misurarsi con lo stesso tipo problema, a cominciare dalla natura laica della politica e delle forme di rappresentanza politica interna, senza dimenticare che la sua minoranza interna cristiana non gode poi di molte libertà.

Quel processo, tuttavia, e qui sta un tema strutturale della riflessione di Lerner, ha avuto una trasformazione a partire dagli anni ’80.

Lerner si limita a analizzare la realtà israeliana, ed ebraico-diasporica, ma sarebbe molto importante, oltreché necessario che quello stesso percorso di ricostruzione critica e problematica si producesse anche in campo palestinese e nelle diaspore arabofone.

Quelle realtà sociali in quel territorio e contemporaneamente le diaspore che a quelle realtà fanno riferimento, hanno avuto una metamorfosi fondamentalista tanto nei percorsi di identità religiosa come nei processi di identità culturale. In breve, gli spazi e i percorsi di critica interna al gruppo si sono ristretti, il processo di mentalità totalitaria ha avuto un percorso di crescita, i margini di dissenso interno e di discussione si sono ridotti.

Se è vero che tra XIX e XX secolo i margini di laicità, - qui mi limito a considerare l’esperienza del mondo ebraico -, hanno avuto processi di abbandono, ne hanno però vissuti anche altri di profonda innovazione, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Francia, in alcuni momenti anche in Italia, nella Palestina mandataria e poi in Israele ovviamente.

Il processo di laicizzazione voleva dire inaugurare un nuovo rapporto col testo, interrogarlo, uscire dall’interpretazione letterale e tradizionale, ibridare interpretazioni inglobando sollecitazioni dal linguaggio della filosofia, dell’antropologia, della sociologia, della semiotica, della critica letteraria, della teoria del linguaggio.

Implicavano la presenza di un filone di tradizione e di osservanza anche ortodossa, radicale, ma aperta al confronto con le molte forme della modernità. Il processo di radicalismo teologico degli ultimi quarant’anni, così come i processi di fondamentalismo propri nel mondo islamico, hanno attraversato e avuto forza anche nei diversi mondi ebraici, in Israele e nelle diaspore, e hanno limitato fino quasi a dissolvere questa possibilità.

Questo aspetto è quello che non mi fa pensare - e qui sono più pessimista di Lerner - che in sé ci sia un mondo della diaspora che salverà Israele. Quella possibilità di nuovo percorso si può dare solo se segmenti inquieti tanto delle diaspore come dell’ortodossia e della riflessione pubblica in Israele (che ci sono e non tacciono) trovano luoghi comuni di confronto e dialogo. Se la lingua ebraica torna ad essere uno strumento di scambio e non solo una lingua sacra.

Invece se quel confronto tra Israele e diaspore non si nutre di inquietudini che parlano un linguaggio comune, nel senso tecnico della parola; se la possibilità di parlarsi in una lingua non è anche la costruzione di un vocabolario che si nutre delle sollecitazioni e inquietudini che generano concetti e parole chiave che obbligano a rivedere i significati, e dunque anche i molti luoghi comuni che un sapere codificato inevitabilmente produce nel tempo; allora quel confronto tra Israele e diaspore sarà solo una delle molte forme in cui si sancirà un reciproco allontanarsi e alla fine vincerà solo chi si sentirà padrone delle regole. Di solito, in quel caso, vince chi ha i codici d’accesso all’identità e chi detiene le chiavi della legge. In una parola: chi ha lo - e chi è - Stato. In quel caso le diaspore, volenti o nolenti, sono destinate ad essere contorno.

-

> ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” --- Abitare da stranieri una Terra-Sposa (di Donatella Di Cesare).26 maggio 2021, di Federico La Sala

ISRAELE - PALESTINA /SENZA FINE

ABITARE DA STRANIERI UNA TERRA-SPOSA

Tra Israele e Palestina l’idea dei due popoli e due stati non regge più

Chi conosce i territori sa bene che sono strettamente intrecciati e che sotto ogni aspetto una divisione netta, oltre a essere irrealistica, sarebbe artificiosa e alla fin fine nociva. Quasi una resa. Per questo serve immaginare un laboratorio politico nuovo

di Donatella Di Cesare (L’Espresso, 25.05.2021)

«Quelli sono occupanti! E gli altri sono occupati». Più esplicitamente: «Quel paese è frutto di occupazione!». Oppure con il nuovo motto: «Basta con l’esproprio etnico!». Sono solo alcuni esempi di slogan che circolano ovunque, dal web alle piazze, e che rilanciano una vecchia, vecchissima accusa (quasi immemoriale): Israele non dovrebbe essere lì dov’è. Non ci sarebbe quasi altro da aggiungere.

Il «peccato originale» che avrebbe segnato la nascita di Israele sarebbe quello di aver scalzato un popolo che c’era prima, indigeno, nativo, insomma autoctono. Alla fin fine non si tratta neppure tanto di limiti e confini, di linea verde e territori contestati. Dietro calcolo e contabilità, a cui spesso si fermano statisti e politologi, si nascondono questioni ben più profonde che di solito vengono aggirate. Forse perché non riguardano solo Israele e Palestina, ma investono tutti noi, le nostre frontiere, gli stati nazionali in cui siamo inseriti, il nostro abitare e il rapporto con gli altri.

Perciò occorre forse una prospettiva nuova, un modo diverso a cui guardare quel terribile conflitto che non per caso ci turba e ci coinvolge tutti con un’ondata di emozioni talvolta irrefrenabili, al punto da rendere impossibile una riflessione. E se nella tragedia si nascondesse invece una chance? Se Israele e Palestina fossero il laboratorio politico della globalizzazione?

Perciò occorre forse una prospettiva nuova, un modo diverso a cui guardare quel terribile conflitto che non per caso ci turba e ci coinvolge tutti con un’ondata di emozioni talvolta irrefrenabili, al punto da rendere impossibile una riflessione. E se nella tragedia si nascondesse invece una chance? Se Israele e Palestina fossero il laboratorio politico della globalizzazione?Forse bisognerebbe chiedersi anzitutto che cosa significa «occupare». Questo verbo, che è il punto dirimente, non sembra solo legato alla frontiera e al fronteggiarsi. Rinvia anche al possesso originario, alla mitologia dell’origine, a cui non si sottraggono neppure i palestinesi quando rivendicano di essere i primi abitanti. La battaglia delle cartine è arrivata anche su facebook. Colori e bandiere diversi si avvicendano per quello stretto lembo di terra che va dal Giordano al Mediterraneo. E di nuovo: lo scontro non è tanto sulla geografia, quanto sulla storia. Chi c’era prima? I palestinesi che sono stati poi scalzati. Sono loro gli abitanti originari, gli autoctoni. Quelli che sono arrivati dopo - gli ebrei, gli israeliani - sono occupanti, colonialisti, ecc. Ma i nomi contengono anche una testimonianza storica. L’etimologia di «palestinese» va ricondotta a liflosh, ovvero filisteo, cioè invasore, e si riferisce a un popolo venuto dal mare. Dopo aver raso al suolo Gerusalemme i romani chiamarono Palestina la terra di Israele per sottolineare la rottura rappresentata dall’Impero e cancellare anche nel nome il ricordo del popolo ebraico. I palestinesi di oggi, discendenti in gran parte dall’immigrazione araba intorno al 1930, sono andati costruendo una identità nazionale nel confronto-scontro con Israele rivendicando radicamento e possesso originario.

Sono allora gli ebrei i veri autoctoni? No - e lo dice il nome. Perché ivrì, cioè venuto da altrove, non può essere del luogo. Abramo, il primo emigrante, segue l’ingiunzione: «va, vattene!». E così lascia tutto per andare a vivere da straniero in una terra non sua, promessa. Insomma, quelli che credono di essere venuti prima sono invece sempre venuti dopo.

Chi sono allora gli abitanti originari, gli autoctoni, di questa terra, e di ogni terra? Ma forse sbagliata è proprio la domanda: nessun popolo può dimostrare di essere autoctono.

Chi sono allora gli abitanti originari, gli autoctoni, di questa terra, e di ogni terra? Ma forse sbagliata è proprio la domanda: nessun popolo può dimostrare di essere autoctono.Eppure, questo mito potentissimo alimenta ancora oggi la politica degli stati nazionali. Basti pensare alla guerra contro i migranti. È l’idea della terra-madre che, mettendo fuori gioco le donne, genera direttamente i suoi figli, tutti maschi e tutti cittadini, perché nati proprio lì, in quella zolla di terra, nel suolo stesso della città. Perciò sono i proprietari esclusivi, i figli legittimi, ben nati, in grado di respingere gli altri, i bastardi e gli stranieri. Questo avviene nell’Atene patria del sé, modello fulgido di pura, presunta autoctonia. Ma l’esempio - lo sappiamo - può vantare una tradizione secolare che nulla ha interrotto, nemmeno l’hitlerismo, la forma più esasperata dello ius soli. E oggi quel mito continua ad affermarsi tra radici inestirpabili e malattia identitaria, che ovunque rischiano di ridurre la democrazia a etnocrazia, una forma politica dove valgono non i diritti del popolo, ma quelli della stessa etnia. Si può puntare l’indice solo su Israele, parlando di stato etnico e magari usando una parola grave come «apartheid»? Oppure non si dovrebbe guardare anzitutto a quel che avviene nei paesi europei, anzitutto in Italia, dove la cittadinanza è basata ancora sul sangue e sul suolo?

Chi conosce i territori israeliani e palestinesi sa bene che sono strettamente intrecciati e che sotto ogni aspetto una divisione netta, oltre a essere irrealistica, sarebbe artificiosa e alla fin fine nociva. Quasi una resa. E infatti sono sempre più le voci critiche che negli ultimi anni si sono levate contro la «soluzione dei due stati», giudicata una fantasia che dimentica la storia e ignora il contesto politico. D’altronde ovunque, sotto la spinta della globalizzazione, lo stato perde sovranità e i confini diventano un limite. In tale scenario quello tra Israele e Palestina è il conflitto tra uno stato post-nazionale e uno stato proto-nazionale. Sta qui in gran parte l’insolubilità.

Le due parti non si incontrano anche perché si trovano in fasi diverse della propria storia. Israele ha compiuto la «liberazione nazionale» e in molti ambiti (dallo high tech all’informatica) oltrepassa continuamente i referenti statuali. Resta allora la questione dello Stato palestinese. Al di là delle divisioni interne, si può essere sicuri che la fondazione di un nuovo stato sarebbe criterio di equità e favorirebbe la pace? La logica degli stati nazionali, che ancora nel secolo scorso poteva essere considerata la via dell’emancipazione, da tempo mostra tutte le proprie pecche, dall’aggressività nazionalistica alla costruzione di identità artificiali. Le «patrie» che gli stati nazionali hanno costruito per i propri popoli si sono rivelate trappole senza uscita.

Le due parti non si incontrano anche perché si trovano in fasi diverse della propria storia. Israele ha compiuto la «liberazione nazionale» e in molti ambiti (dallo high tech all’informatica) oltrepassa continuamente i referenti statuali. Resta allora la questione dello Stato palestinese. Al di là delle divisioni interne, si può essere sicuri che la fondazione di un nuovo stato sarebbe criterio di equità e favorirebbe la pace? La logica degli stati nazionali, che ancora nel secolo scorso poteva essere considerata la via dell’emancipazione, da tempo mostra tutte le proprie pecche, dall’aggressività nazionalistica alla costruzione di identità artificiali. Le «patrie» che gli stati nazionali hanno costruito per i propri popoli si sono rivelate trappole senza uscita.Puntare a una comune cittadinanza deterritorializzata e denazionalizzata sarebbe invece la strada insieme più concreta, ma anche più lungimirante. Si tratta peraltro di un esperimento che viene praticato anche in altre parti del mondo, dove gli stati gomito a gomito impediscono la convivenza, oppure in alcune grandi città nelle quali è molto alto il numero degli immigrati (esemplare è il caso di New Haven che ha concesso stato civile e diritti politici). Tutto questo non potrebbe in nessun modo lasciare immutato lo stato di Israele che, anzi, proprio perciò, dovrebbe andare al di là dello stato.

Non avrebbe dovuto essere questo il suo compito? Mentre è accusato di occupare una terra non sua, mostrare la possibilità di un altro abitare? Era questo il senso della promessa, una promessa certo non dettata dalla Shoah, dei cui esiti atroci Israele ha dovuto semmai farsi carico. Eppure, ancora oggi Israele è inquisito nel suo essere: si contesta quel ritorno, negando la continuità della presenza su quella terra, e dunque la storia stessa del popolo ebraico. Capita che lo facciano subdolamente esimi storici che su youtube ironizzano sull’antico regno di Israele. Come se questo fosse il punto.

Ma che dire degli sfratti a Sheikh Jarrah? Soprattutto per ciò di cui sono simbolo? E tutta la miope e belligerante politica di espansione della destra che in questi ultimi anni ha provocato enormi e inutili tensioni? Si può ormai parlare di una tragicità del sionismo politico che sulla scia della normalizzazione ha inscritto Israele nella modernità al prezzo di un nazionalismo esasperato e una simbiosi con la terra. Proprio il popolo che dovrebbe mostrare la possibilità di un altro abitare, non nel solco del radicamento, bensì nella separazione. Questo vuol dire kadosh, santo, separato. Terra in cui si risiede come stranieri, venuti da fuori, come ospiti che non possono non concedere ospitalità.

Non una terra-madre, bensì una terra-sposa. Impossibile dimenticare l’estraneità, sacralizzando idolatricamente la terra. D’altronde in ebraico gher, straniero, è connesso con ghur, abitare. Si può e si deve abitare da stranieri. Nessun mito di autoctonia.

Non una terra-madre, bensì una terra-sposa. Impossibile dimenticare l’estraneità, sacralizzando idolatricamente la terra. D’altronde in ebraico gher, straniero, è connesso con ghur, abitare. Si può e si deve abitare da stranieri. Nessun mito di autoctonia.Abitare e coabitare sono verbi oggi politicamente decisivi e vanno al di là di vecchie categorie politiche che non rispondono più allo scenario attuale e all’ordine statocentrico. Si capisce che il conflitto tra Israele e Palestina abbia ripercussioni ovunque. Già solo perché viene tacitamente scossa la sovrana autocoscienza delle nazioni che vantano radici e possesso territoriali. Israele è una effrazione nel dimorare della Palestina e i palestinesi, i più prossimi, sono quasi delegati degli altri popoli, che d’un tratto si trovano faccia a faccia con il vuoto statuale e nazionale di cui Israele è memoria. In tal senso, guardando oltre il quadro bellico, è quello il laboratorio politico dove due popoli, loro malgrado, sono costretti a inaugurare nuove forme di coabitazione che saranno forse modello per gli altri.

-

> ELIEZER BEN-YEHUDA. --- La memoria e il possibile ("Mens-a"): “Per Amos Oz: la memoria nelle parole”. Intervista a Fania Oz-Salzberger: «L’ascolto cambia il mondo».22 maggio 2019, di Federico La Sala

LA MEMORIA NELLE PAROLE. PER AMOS OZ.... *

Intervista.Fania Oz: «L’ascolto cambia il mondo»

Parla la storica israeliana: «Oggi la solidarietà è ancora viva, ma l’Europa ha il dovere di impedire che siano messi in discussione i valori fondamentali»

di Alessandro Zaccuri (Avvenire, mercoledì 22 maggio 2019)

- [Foto] Fania Oz-Salzberger

- La memoria e il possibile è il tema della terza edizione di “Mens-a”, l’evento sui temi dell’ospitalità e del cosmopolitismo che da qui a settembre toccherà Modena, Vignola, Parma e Ravenna.

Si parte giovedì 24 maggio alle 20,30 dall’Oratorio San Filippo Neri di Bologna (via Manzoni 5), con la serata dal titolo “Per Amos Oz: la memoria nelle parole”, durante la quale l’intervento di Fania Oz-Salzberger si intreccerà con le letture di Alessio Vassallo da Una storia d’amore e di tenebra, capolavoro riconosciuto del grande scrittore israeliano scomparso nei mesi scorsi: la moderazione è affidata all’ebraista Sarah Kaminski.

Si parte giovedì 24 maggio alle 20,30 dall’Oratorio San Filippo Neri di Bologna (via Manzoni 5), con la serata dal titolo “Per Amos Oz: la memoria nelle parole”, durante la quale l’intervento di Fania Oz-Salzberger si intreccerà con le letture di Alessio Vassallo da Una storia d’amore e di tenebra, capolavoro riconosciuto del grande scrittore israeliano scomparso nei mesi scorsi: la moderazione è affidata all’ebraista Sarah Kaminski.

Tra venerdì e sabato si susseguiranno, sempre a Bologna, gli incontri con monsignor Erio Castellucci, con Benianimo de’ Liguori Caino della Fondazione Olivetti, con il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, con i filosofi Francesca De Vecchi, Rocco Ronchi e Sergio Givone, con lo psichiatra Eugenio Borgna, con lo studioso di estetica Pietro Montani e con numerosi altri ospiti. Per infomazioni www.mens-a.it.

Tra venerdì e sabato si susseguiranno, sempre a Bologna, gli incontri con monsignor Erio Castellucci, con Benianimo de’ Liguori Caino della Fondazione Olivetti, con il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, con i filosofi Francesca De Vecchi, Rocco Ronchi e Sergio Givone, con lo psichiatra Eugenio Borgna, con lo studioso di estetica Pietro Montani e con numerosi altri ospiti. Per infomazioni www.mens-a.it.

Fania Oz-Salzberger non ha dubbi: «Le parole possono peggiorare o migliorare il mondo - dice - ma ascoltare gli altri, ascoltarli veramente, può soltanto migliorarlo». È il suo modo di reinterpretare l’eredità ricevuta dal padre, il grande romanziere israeliano Amos Oz, morto a Tel Aviv negli ultimi giorni del 2018. Insieme, alcuni anni fa, avevano scritto un libro illuminante, Gli ebrei e le parole, edito in Italia da Feltrinelli. Ed è proprio sul legame strettissimo fra memoria, linguaggio e destino che la studiosa, docente di Storia delle idee all’Università di Haifa, si soffermerà domani a Bologna durante la lezione inaugurale di Mens-a, l’evento internazionale sul pensiero ospitale e il cosmopolitismo in calendario fino a sabato. «Ma c’è un’altra parola che aggiungerei alla lista», osserva Fania Oz-Salzberger.

Quale?

Verità. Mentre lavoravamo al libro, mio padre e io ci interrogavamo spesso sul suo significato. In che senso, mettiamo, un racconto biblico va considerato “vero”? Abramo e Sara potrebbero anche non essere esistiti, eppure la loro storia ha cambiato il mondo. Anche la verità letteraria non si basa sui fatti: Amleto non è una figura storica, ma attraverso di lui Shakespeare continua a svelarci qualcosa che si annida nella profondità della natura e dell’esperienza umana. “I fatti possono essere i peggiori nemici della verità”, ha dichiarato mio padre. Un racconto d’invenzione riesce a toccarci in maniera molto più autentica e decisiva rispetto alle notizie del telegiornale.

Scopriamo qual è il nostro destino?

Ecco, questo è un termine sul quale ci siamo subito intesi, mio padre e io. Essendo ebrei secolarizzati, siamo sempre stati persuasi che la storia sia un prodotto dell’azione umana e delle circostanze esteriori. Quanto alla memoria, la questione è più complessa: quella personale non coincide con quella storica ed entrambe differiscono da quella letteraria. Tutte insieme, però, cambiano il mondo. I ricordi di mio padre sulla madre, il modo in cui ebrei e palestinesi ricostruiscono il proprio passato, le nostre reminiscenze di lettori ( Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, nella fattispecie, influenzò molto mio padre): ciascuno di questi elementi modifica la relazione che intratteniamo con la famiglia, la tradizione, l’amore, il lutto. Entrano in gioco materiali mentali diversi, un po’ come accade con gli strumenti e i codici simbolici delle varie arti: pittura, musica, scrittura.

Qui entra in scena il linguaggio?

Ogni grande scrittore si nutre della propria lingua madre, che nel caso di mio padre era l’ebraico. Lo amava, ci giocava. In quanto storica, non posso permettermi un atteggiamento così disinvolto, ma ho comunque la facoltà di interrogare la lingua e approfondirne la comprensione. L’ebreo moderno, in questo senso, è stata la più importante startup linguistica del Novecento. Nessun’altra lingua ha avuto uno sviluppo altrettanto rapido, nessun’altra è riuscita a partire dal nulla fino a superare la soglia di dieci milioni di parlanti.

Come è potuto accadere? Grazie alla combinazione di due fattori irripetibili: l’alto livello di alfabetizzazione, specie maschile, e il permanere di una forte tradizione testuale. Ancora adesso, la Bibbia rappresenta una miniera inesauribile di espressioni, e così il Talmud, la poesia ebraica medievale, la letteratura profana. L’ebraico è una delle lingue più vive di oggi e il successo di molti autori contemporanei lo dimostra in modo eloquente.

Ma questo non contrasta con il ritorno del pregiudizio antisemita?

Mio padre amava ripetere che Hitler e Stalin, pur senza volerlo, ci hanno vaccinati contro l’odio razziale e il genocidio, ma che dopo settant’anni l’effetto del trattamento sta cominciando a svanire. L’affievolirsi della memoria risveglia i demoni e l’antisemitismo, come sappiamo, è uno tra i più feroci. Gli ebrei sono minacciati da destra e da sinistra. Da una parte li si identifica in blocco con lo Stato di Israele, giungendo a negare il loro diritto all’esistenza. Dall’altra, si torna ad accusarli di complotti globali e malefatte universali. Ci sono musulmani che si proclamano antisemiti e antisemiti che sono anche islamofobi. La discriminazione non si sposa bene con la logica.

Come si dovrebbe reagire?

Lo dico con chiarezza: è l’ora che l’Europa si prenda le sue responsabilità. A essersi rimessi in marcia, infatti, sono proprio i demoni della storia europea. Decine di migliaia di ebrei stanno lasciano la Francia, la Gran Bretagna e diversi Paesi dell’Est. Questa volta, per fortuna, hanno un posto in cui rifugiarsi, un luogo in cui sentirsi a casa. Ma un’Europa senza ebrei sarebbe ancora Europa?

Che cosa pensa dell’ondata populista?

Il filosofo Isaiah Berlin, che è stato mio maestro a Oxford, distingueva sempre tra nazionalità e nazionalismo. La prima va tranquillamente a braccetto con la democrazia, che il secondo invece non sopporta proprio. I nazionalisti amano l’ethnos, la componente etnica, e disprezzano il demos, perché la declinazione moderna del demos, ossia della cittadinanza nel suo complesso, prevede la compresenza di gruppi etnici tra loro differenti. Vogliono convincerci che nell’era del web la democrazia sia ormai fuori moda e che i social network diano una spinta al populismo, diffondendo l’odio in modo molto più rapido e capillare di quanto accada con l’amore e la solidarietà. Anche mio padre la pensava così. In questo, tra di noi, c’era una certa incomprensione generazionale. Al contrario di lui, io mi servo di internet, interagisco sulle piattaforme sociali e credo fermamente che il populismo vada combattuto dall’interno, contrastando con estrema durezza ogni incitamento all’odio presente in rete. Non abbiamo scelta: internet è una realtà irreversibile, è la piazza nella quale siamo chiamati a esprimerci, è il nostro campo di battaglia.

Anche la solidarietà è a rischio?

Lasci che le parli un po’ dell’impegno dei miei studenti a Lesbo, in Grecia. In questo momento, questo gruppo di giovani israeliani, sia ebrei che arabi, è la più efficace tra le organizzazioni non governative che operano con i rifugiati siriani raccolti sull’isola. Sono molto fiera di loro. Insieme con milioni di altre brave persone attive in tutto il mondo, dimostrano che ancora oggi amore e compassione sono più vivi e vitali che mai. Il problema è che troppo spesso il loro lavoro non viene percepito, perché è meno facile da twittare rispetto al razzismo e su Instagram risulta meno attraente di un’ereditiera viziata. Ma non possiamo dimenticare che l’attuale crisi dei migranti in Europa non deriva solo dal razzismo, ma anche da decisioni politiche inadeguate. Per accogliere milioni di persone non è sufficiente spendere qualche bella parola e neppure un bel mucchio di soldi. Occorre un serio lavoro sul campo, specie nella sensibilizzazione dei nuovi arrivati e degli abitanti di ciascun Paese, che devono essere messi in grado di capire quali valori vadano preservati e quali criteri di giustizia economico-sociale vadano rispettati. Si tratta di una transizione enorme, che purtroppo la maggioranza dei Paesi europei non ha saputo governare, accontentandosi di discorsi zuccherosi e di proclami solenni.

A che cosa si riferisce?

Trovo inaccettabile che, in nome del rispetto tra le culture, il ruolo della donna possa essere sminuito. E questo vale anche per le aggressioni agli ebrei, vale per la svalutazione dei valori fondamentali di convivenza. Se l’Europa vuole restare fedele a se stessa, deve liberarsi di queste ambiguità.

*

SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:

- Palestina, Israele e la rinascita della lingua ebraica....

- ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” Memoria di ELIEZER BEN-YEHUDA]

RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.

FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala

-

> Memoria di ELIEZER BEN-YEHUDA --- Israele stato-nazione del popolo ebraico. Anatomia di una scelta ingiusta. (di David Grossman).3 agosto 2018, di Federico La Sala

Anatomia di una scelta ingiusta

Così Israele spezza l’uguaglianza

di David Grossman (la Repubblica, 03.08.2018)

Il potenziale di divisione e di distruzione contenuto nella legge che proclama Israele stato-nazione del popolo ebraico salta talmente all’occhio che l’ostinazione del Primo ministro a non introdurre nessun emendamento alla suddetta legge risveglia il sospetto che vi sia un’intenzione nascosta: quella di voler mantenere aperta la ferita dei rapporti tra Stato e minoranza araba. Una ferita infiammata e minacciosa. Da cosa potrebbe derivare l’intenzione di Netanyahu? Perché il governo e chi lo guida vorrebbero una cosa simile? Possiamo solo immaginarlo. Forse perché una minoranza con una ferita aperta è più vulnerabile e più facile a manipolazioni, a essere sobillata, intimidita, divisa. Forse perché è più propensa a subire una politica di "divide et impera".

È così che si mantiene aperta una ferita: di colpo, con una legge inutile, con la quale Netanyahu e il suo governo hanno fatto mancare la terra sotto ai piedi a un quinto della popolazione. E ancora una volta: perché? Perché possono. Perché sono sicuri che nessuna forza abbia il potere di fermarli.

Perché vogliono che i cittadini arabi di Israele vivano in un costante senso di insicurezza esistenziale. Di incertezza sul futuro. Vogliono che ricordino sempre, in ogni momento, che dipendono dalla buona - o dalla cattiva - volontà del governo. Che la loro presenza qui è condizionata, e in qualsiasi momento potrebbero diventare una presenza invisibile.

E questa legge dice chiaramente un’altra cosa: il Primo ministro israeliano ha deciso di non mettere fine all’occupazione e allo stato di apartheid nei territori palestinesi, bensì il contrario: ha deciso di rinsaldarlo e di spostarlo entro i confini di Israele. In altre parole, questa legge è essenzialmente una rinuncia alla possibilità di porre fine al conflitto con i palestinesi. E per quanto riguarda la "retrocessione" dello status della lingua araba da "ufficiale" a "speciale" decretato dalla legge: un idioma è un mondo intero, una coscienza, un’identità, una cultura. È un canovaccio infinito che tocca i vasi capillari dell’esistenza. Un uomo - un politico - deve avere un’arroganza e una sfrontatezza incredibili per ferire e umiliare, anche soltanto in maniera formale (come si sono giustificati i legislatori) l’idioma di un altro popolo. L’ebraico e l’arabo sono lingue sorelle che si sono intrecciate nel corso della storia.

Milioni di ebrei israeliani hanno succhiato l’arabo col latte materno. Non ci sono parole sufficienti nella lingua ebraica per protestare e strepitare contro lo schiaffo inflitto alla sorella.

Per centinaia e migliaia di anni il popolo ebraico è stato una minoranza nei paesi in cui ha vissuto e questa esperienza ha plasmato la sua identità e ha acuito la sua sensibilità morale.

Ora siamo noi la maggioranza nel nostro Paese e questa è un enorme responsabilità, una grande sfida politica e sociale ma soprattutto umana che ci impone di capire che il comportamento nei confronti di una minoranza è una delle più grandi prove di democrazia. Questa settimana il governo israeliano ha fallito questa prova e il suo fallimento ha sollevato echi in tutto il mondo. In quel mondo che noi accusiamo ripetutamente di discriminare la minoranza ebraica che in esso vive. Sarebbe quindi deplorevole se la locale comunità drusa si accontentasse di ricevere un "compenso" economico o di altro tipo per l’offesa subita dalla legge che riconosce Israele come Stato della nazione ebraica. La situazione che si è creata in seguito alla giustificata ondata di proteste di questa comunità potrebbe essere l’inizio di un processo molto più ampio, con i drusi in prima linea nella lotta per l’uguaglianza di tutte le minoranze musulmane e cristiane in Israele. Il consenso - almeno per il momento - dei leader drusi ad accettare la proposta di Netanyahu di un compenso, dimostra che probabilmente anni di discriminazione e di promesse vuote hanno fatto dimenticare loro il vero sapore di una completa uguaglianza.

Nella torbida realtà israeliana sarebbe bene ricordare che l’uguaglianza non è una specie di "premio" assegnato ai cittadini per i servigi resi al Paese, e nemmeno per aver sacrificato la propria vita. Anche gli ultra-ortodossi che si rifiutano di arruolarsi nell’esercito sono cittadini con pari diritti.

L’uguaglianza è il punto di partenza della cittadinanza, non un suo prodotto. È il terreno su cui la cittadinanza cresce. È anche ciò che permette una rispettosa libertà - la libertà di essere diverso, dissimile dagli altri, eppure uguale, con gli stessi diritti.

Ritengo che le ultime leggi approvate dall’attuale governo siano in buona parte il risultato di un modo distorto di pensare prodotto da cinque decenni di occupazione e di un senso di superiorità etnico creatosi dopo avere sguazzato con entusiasmo in un qualche "noi" farisaico e nazionalista che vuole "buttar fuori di casa" tutto ciò che non ci appartiene - un altro popolo, un’altra religione, una diversa tendenza sessuale.

Ma forse questa legge in realtà ci fa un grosso favore perché mostra a tutti noi, di destra e di sinistra, senza illusioni e senza auto-inganni, a che punto siamo arrivati, dove è precipitato Israele. Forse questa legge darà finalmente una scossa a chi, tra noi, si preoccupa per il proprio Paese, per il suo spirito, la sua umanità, i suoi valori ebraici, democratici e umani.

Non ho dubbi che molte persone, di destra, di sinistra e di centro, oneste e disincantate, siano consapevoli che questa legge è un atto di barbarie e un tradimento dello Stato nei confronti dei suoi cittadini. Netanyahu, come al solito, lo descrive come uno scontro tra destra e sinistra. Ma è uno scontro molto più profondo e fatidico. È una lotta tra chi è disperato e chi invece ancora spera. Tra chi si è arreso alla tentazione del nazionalismo razzista e chi continua a opporvisi e a mantenere nel cuore un’immagine, un’idea, una speranza di come potrebbero essere le cose in un paese normale.

Traduzione di Alessandra Shomroni

Traduzione di Alessandra Shomroni -

> ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” -- Freud e il non europeo (di Edward W. Said).28 giugno 2018, di Federico La Sala

ISRAELE E PALESTINA - e la Terra promessa.... *

Freud e il non europeo

di Edward W. Said (Le parole e le cose, 28 giugno 2018)

- [L’editore Meltemi ha appena pubblicato Freud e il non europeo, a cura di Giovanbattista Tusa, una controversa conferenza tenuta da Said nel 2001 presso il Brunei Centre della School of Oriental and African Studies di Londra. Ne pubblichiamo un estratto, ringraziando l’editore].

Dubito fortemente che Freud potesse immaginare che avrebbe avuto lettori non europei o che, nel contesto della lotta per la Palestina, avrebbe avuto anche lettori palestinesi. E però li ha avuti e ne ha ancora. Ma diamo una rapida occhiata ai risultati dei suoi scavi - in senso sia figurato sia letterale - da queste nuove prospettive, inaspettatamente perturbanti e sorprendentemente pertinenti. Prima di tutto, direi che, nonostante gli sforzi dell’antisemitismo specificamente europeo, l’insediamento di Israele in un territorio non europeo consolidò politicamente l’identità ebraica in uno Stato che adottò posizioni legali e politiche assai specifiche per blindare quest’identità nei confronti di tutto ciò che non fosse ebreo.

Nel definirsi come uno stato di e per il popolo ebreo, Israele consentì soltanto agli ebrei di immigrare sul proprio suolo e riservò solo a loro il diritto di proprietà sulla terra, nonostante prima vi fossero residenti non ebrei e, in quel momento, cittadini non ebrei, i cui diritti furono soggetti a restrizioni e addirittura, nel caso dei primi, abrogati retroattivamente. I palestinesi che vivevano in Palestina prima del 1948 non possono né tornare (nel caso dei rifugiati) né avere accesso alla terra allo stesso modo degli ebrei. La legislazione israeliana, assai lontana dallo spirito intenzionalmente provocatorio di Freud sull’origine non ebrea del fondatore dell’ebraismo e delle sue origini nel contesto del monoteismo egizio non ebreo, contravviene, reprime e persino cancella quell’apertura dell’identità ebraica nei confronti dei propri antecedenti non ebrei, che Freud si sforzò invece ostinatamente di mantenere. La complessa stratificazione del passato è stata cancellata dall’Israele ufficiale.

Al contrario Freud - per come lo leggo io nel quadro delle politiche deliberatamente ideologiche di Israele - aveva lasciato aperto uno spazio considerevole a quanto di non ebreo vi è nell’ebraismo, nelle sue origini, come nel suo presente. Vale a dire che, nello scavo archeologico dell’identità ebraica, Freud insistette sul fatto che essa non aveva avuto inizio apartire da sé, ma piuttosto a partire da altre identità (egizia e araba): la dimostrazione di ciò, in L’uomo Mosè e la religione monoteistica, obbliga a percorrere un lungo cammino per scoprirlo e costringe così nuovamente a mettere tale identità sotto verifica. Di fatto quest’altra storia, non ebrea e non europea, è stata cancellata e di essa non esiste più alcuna traccia nell’identità ebrea ufficiale.

Credo che ancora più rilevante sia il fatto che, in ragione di una delle conseguenze dell’insediamento di Israele che viene generalmente ignorata, i non ebrei - in questo caso, i palestinesi - siano stati dislocati in un luogo in cui, secondo lo spirito che anima gli “scavi” freudiani, potrebbero chiedersi cosa sia rimasto delle tracce della loro storia, profondamente legata alla realtà della Palestina prima della fondazione di Israele.

Per cercare di rispondere vorrei spostarmi dall’ambito politico e giuridico verso un territorio molto più vicino al racconto di Freud sull’origine del monoteismo ebraico. Penso di essere nel giusto se dico che Freud mobilitò il passato non europeo con l’intento di indebolire qualsiasi tentativo dottrinale di fondare l’identità ebraica su una base solida, religiosa o secolare che fosse. E dunque, non dovrebbe sorprenderci scoprire che, quando l’identità ebraica fu consacrata dalla fondazione dello Stato di Israele, sia stata scelta la scienza dell’archeologia per consolidare quest’identità in un’epoca secolare: il feudo della storia sacra venne dato in consegna ai rabbini e agli eruditi specializzati in “archeologia biblica”[1].

Si noti che un gran numero di commentatori ed esperti di archeologia - da William Albright ed Edmund Wilson a Yigal Yadin, Moshe Dayan e persino Ariel Sharon - hanno sostenuto che l’archeologia è la scienza israeliana privilegiata par excellence. Come afferma Magen Broshi, un noto archeologo israeliano:

- Il fenomeno israeliano, una nazione che torna alla propria nuova terra del passato, non ha precedenti. È una nazione impegnata in un processo per recuperare familiarità con la propria terra, e in questo l’archeologia gioca un ruolo importante. In questo processo, l’archeologia fa parte di un sistema più ampio noto come yedi’at ha-Aretz, conoscenza della terra (il termine ebraico viene molto probabilmente dal tedesco Landeskunde). [...] Gli immigrati europei trovarono un paese verso il quale sentivano, paradossalmente, un senso di familiarità, e insieme un senso di estraneità. L’archeologia in Israele, uno stato sui generis, servì come mezzo per dissipare l’alienazione dei suoi nuovi cittadini. [2]

Così, l’archeologia diventa la strada più semplice verso un’identità giudaico-israeliana e si rivendica con insistenza che grazie a essa, ai giorni nostri, nella terra di Israele la Bibbia si realizza materialmente, la storia prende corpo, il passato viene recuperato e collocato in ordine dinastico. Queste affermazioni, ovviamente, ci spingono, in modo misterioso, non verso il luogo, esplorato da Freud, dell’archivio dell’identità ebraica, ma piuttosto verso la sua ubicazione geografica ratificata in maniera ufficiale (e dovremmo anche aggiungere: violenta) dal moderno Israele. -Ciò che si viene a scoprire è un poderoso tentativo revisionista per sostituire una nuova struttura positiva della storia ebraica agli sforzi ostinatamente più complessi e discontinui in “stile tardo” fatti da Freud per affrontare lo stesso tema, con uno spirito totalmente “diasporico” e con risultati molto differenti, persino decentranti.

Questo è un buon momento per riconoscere il mio enorme debito nei confronti del lavoro di una giovane studiosa, Nadia Abu el-Haj, autrice di un testo fondamentale intitolato Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society. L’autrice ci offre, in primo luogo, una storia della sistematica esplorazione archeologica coloniale in Palestina, che risale agli scavi britannici a metà del XIX secolo. -Prosegue poi con la storia del periodo precedente alla fondazione di Israele, connettendo la pratica concreta dell’archeologia alla nascente ideologia nazionale - un’ideologia che pianifica un ritorno al possesso della terra attraverso un’azione di ridenominazione dei luoghi e di trasferimenti di popolazione in nuovi insediamenti, azioni che si giustificano archeologicamente come un’estrazione schematica dell’identità ebraica, a dispetto dell’esistenza di nomi arabi e di tracce di altre civiltà.

Questo sforzo, sostiene in maniera convincente l’autrice, prepara epistemologicamente la strada verso la piena maturazione, dopo il 1948, del sentimento d’identità giudaico-israeliana, fondato sull’assemblaggio di frammenti archeologici eterogenei - resti sparsi di opere murarie, tavolette, ossa, tombe, etc. - in una sorta di biografia spaziale dalla quale Israele emerge “in maniera visibile e linguisticamente, come la casa nazionale ebrea” [3].

Questo sforzo, sostiene in maniera convincente l’autrice, prepara epistemologicamente la strada verso la piena maturazione, dopo il 1948, del sentimento d’identità giudaico-israeliana, fondato sull’assemblaggio di frammenti archeologici eterogenei - resti sparsi di opere murarie, tavolette, ossa, tombe, etc. - in una sorta di biografia spaziale dalla quale Israele emerge “in maniera visibile e linguisticamente, come la casa nazionale ebrea” [3].Soprattutto, l’autrice sostiene che questa narrazione apparentemente biografica di una terra permette - se non addirittura causa -, e va di pari passo con, uno specifico stile di insediamento coloniale che decreta pratiche concrete come l’uso dei bulldozer, o la rinuncia a fare ricerche su storie che non siano israelite - per esempio quella degli Asmonei - o ancora, il costume di trasformare un’intermittente e sparpagliata presenza ebrea di rovine sparse e frammenti sepolti in una continuità dinastica, a dispetto di prove contrarie e a dispetto dell’evidenza di storie endogamiche non ebree.

Dovunque venga fuori una schiacciante e innegabile evidenza di una molteplicità di altre storie, come nell’enorme palinsesto dell’architettura bizantina, crociata, asmonea, israelita e musulmana di Gerusalemme, la norma consiste nel presentare ciò come un segno di tolleranza della cultura liberale israeliana, ma, allo stesso tempo, viene affermata la preminenza nazionale di Israele, rispondendo così alle critiche dell’ebraismo ortodosso al sionismo moderno, facendo diventare Gerusalemme sempre più un sito nazionale del giudaismo[4].

Dovunque venga fuori una schiacciante e innegabile evidenza di una molteplicità di altre storie, come nell’enorme palinsesto dell’architettura bizantina, crociata, asmonea, israelita e musulmana di Gerusalemme, la norma consiste nel presentare ciò come un segno di tolleranza della cultura liberale israeliana, ma, allo stesso tempo, viene affermata la preminenza nazionale di Israele, rispondendo così alle critiche dell’ebraismo ortodosso al sionismo moderno, facendo diventare Gerusalemme sempre più un sito nazionale del giudaismo[4].La meticolosa decostruzione dell’archeologia israeliana di Nadia Abu el-Haj è anche una storia della negazione della Palestina araba che non è stata, per ovvie ragioni, considerata degna di un’indagine di livello simile. Tuttavia, con l’emergere negli anni ’80 in Israele di un movimento di revisionismo della storia postsionista e, allo stesso tempo, con la progressiva crescita nell’ultimo ventennio di un’archeologia palestinese come pratica di lotta di liberazione, gli atteggiamenti basati sul modello “ereditario” di un’archeologia esclusivamente biblica sono stati messi duramente alla prova. Mi piacerebbe avere il tempo di approfondire questo tema e di discutere in che modo la tesi nazionalista che difende la separazione della storia di Israele da quella della Palestina ha cominciato a orientare le dispute archeologiche in Cisgiordania e di come, per esempio, l’attenzione palestinese alle ricchissime sedimentazioni di storia rurale e alle tradizioni orali sia potenzialmente capace di modifi care lo statuto di oggetti che, da monumenti e artefatti morti destinati a musei, o a parchi a tema ispirati alla storia, divengono invece resti di una vita nativa attuale e pratiche attive palestinesi per una ecologia umana sostenibile [5].

Note

[1] Si veda K.W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History, Routledge, London 1996.

[2] Citato in Nadia Abu el-Haj, Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society, University of Chicago Press, Chicago 2002, p. 48.

[3] Ivi, p. 74.

[4] Si veda in questo contesto, G. Bowersock, Palestine: Ancient History and Modern Politics, in E.W. Said e C. Hitchens (a cura di), Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question, Verso, London-New York 1987. Stranamente, questo studio non viene menzionato da Abu el-Haj, che è in altri casi estremamente esaustiva nella sua ricerca.

[5] Si veda anche la drammatica storia raccontata in E. Fox, Palestine Twilight: The Murder of Dr. Albert Glock and the Archaeology of the Holy Land, Harper Collins, London 2001.

*

Sul tema, nel sito, si cfr.:

Per la pace e il dialogo, quello vero ...

ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. Una riflessione di Freud (1930).

ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. Una riflessione di Freud (1930).FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.

GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"

Federico La Sala

-

> ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” - Tikkun. Il dono che salverà Gaza (di Yaniv Iczkovits)15 giugno 2018, di Federico La Sala

Israele-Palestina

Il dono del tikkun che salverà Gaza

Il tikkun (riparazione) di un uomo è la catastrofe di un altro e ancora oggi non si è trovata la riparazione per questa parte del mondo

di Yaniv Iczkovits (Corriere della Sera, 14.06.2018)

Mio nonno, Moshe Iczkovits, non era registrato nelle liste dei tedeschi, eppure salì su un trasporto diretto ad Auschwitz. Salì sul treno della morte per seguire la sua amata, senza poter immaginare quale sorte li aspettava. All’arrivo mio nonno era destinato a morire, ma un medico del campo di Auschwitz ebbe pietà di lui e modificò il numero che aveva sul braccio. Fu così che mio nonno si salvò e fu spedito in un campo di lavoro. Dopo la guerra, quando tornò alla cittadina dov’era cresciuto, si rese conto di non poter restare oltre nella terra dove era nato.

Il suo Paese l’aveva tradito. Israele rappresentò il suo tikkun, la sua riparazione. Quando nacqui all’ospedale Soroka di Beersheva, negli anni Settanta, insieme a me erano nati altri bambini, arabi, figli di persone del posto, a cui il nonno raccontò una storia del tutto diversa. Vivevano in paesi e città della Palestina, finché un giorno scoppiò la guerra e furono costretti ad abbandonare le loro case. Alcuni raccontano di essere scappati per paura, altri che gli ebrei li cacciarono dalle loro abitazioni.

Comunque sia andata, il giusto tikkun ottenuto dagli ebrei con la fondazione dello Stato di Israele significò la catastrofe per molti figli di questa terra. Il tikkun di un uomo è la catastrofe di un altro e ancora oggi non si è trovata la riparazione per questa parte del mondo. Noi israeliani abbiamo imparato a convivere con il conflitto come si convive con un tumore. Periodicamente ricominciamo l’ennesimo aggressivo ciclo di sedute di chemioterapia, da terra o dall’aria, ma ogni volta il tumore colpisce un’altra parte del corpo. Un tempo c’erano infiltrazioni dalla Striscia di Gaza, e abbiamo costruito le recinzioni. Poi è stata la volta dei missili Qassam, e ci siamo riparati sotto una Cupola di Ferro. Dopodiché hanno scavato i tunnel e noi abbiamo levato una barriera.

Adesso è la volta degli aquiloni che incendiano i nostri campi. Forse inventeremo il frumento che non brucia. Chi lo sa come andrà a finire. Per quanto noi possiamo inventare e perfezionare, nessun tikkun arriverà. Le due parti sono troppo occupate a fare paragoni e discutere di chi ha sofferto di più e a quali privilegi questo gli dà diritto.

Nel corso degli anni, i politici hanno tentato di disegnare mappe, definire linee di confine e firmare accordi parziali. Nessuno si occupa più di ciò che costituisce il cuore del conflitto: il dolore dei due popoli. Si tratta di un ottimo esempio di completo fraintendimento del concetto di tikkun: questa terra non richiede mappe, bensì una consapevolezza condivisa. Non un coinvolgimento internazionale, ma fiducia. Non unilateralità, collaborazione.

L’ultimo romanzo che ho scritto («Tikkun o la vendetta di Mende Speismann per mano della sorella Fanny») viene a rammentarci che il tikkun nell’anima di un uomo, o nello spirito di un popolo, non può avvenire se non si rovista nelle ferite. Il tikkun richiede di superare i confini, di uscire dalla zona di comfort. Ci costringe a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. Ci obbliga a riconoscere quello che abbiamo sempre cercato di dimenticare. Ci invita a raccontarci una storia diversa da quella a cui siamo abituati.

L’ultimo romanzo che ho scritto («Tikkun o la vendetta di Mende Speismann per mano della sorella Fanny») viene a rammentarci che il tikkun nell’anima di un uomo, o nello spirito di un popolo, non può avvenire se non si rovista nelle ferite. Il tikkun richiede di superare i confini, di uscire dalla zona di comfort. Ci costringe a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. Ci obbliga a riconoscere quello che abbiamo sempre cercato di dimenticare. Ci invita a raccontarci una storia diversa da quella a cui siamo abituati.È questa la grande forza della letteratura. Mentre la realtà produce giustificazioni e spiegazioni su quanto avvenuto, su cosa bisogna fare e come bisogna reagire, la letteratura esige attenzione. La realtà ci incanala subito verso la nostra visione, la letteratura impone di cancellare i confini. Mi ricordo un giorno, ero impegnato come riservista nella Striscia di Gaza e mi trovavo a un posto di blocco a osservare «i miei nemici» attraverso un binocolo. D’un tratto nel cortile di una delle case ho visto un papà di Gaza giocare a calcio con i figli e le figlie.

Ricordo di essere rimasto stupefatto di fronte a quel quadretto così banale. I miei occhi non erano avvezzi a scene simili. Le mie orecchie non erano abituate a udire scoppi di risa dall’altra parte. Sono rimasto a fissare per ore quella famiglia che nemmeno sapeva di essere osservata, come se si trattasse di un miracolo. È questo che succede quando le persone sono rinchiuse nei loro confini. La comprensione basilare, naturale, dell’umanità dell’altra parte, diventa quasi impossibile. Ecco, oggi sia da parte degli israeliani sia da parte dei palestinesi non avvengono molti miracoli, e le barriere si fanno sempre più alte.

Eppure alla base di tutto, volendo essere ottimisti per un momento, sia nella storia israeliana sia nella storia palestinese ci sono dolore e giustizia. Le storie sono lì, aspettano qualcuno che faccia il primo passo e attraversi il confine.

Per quanto la soluzione del conflitto sembri impossibile da un punto di vista diplomatico e storico, per quanto la sicurezza paia irraggiungibile.

Alla fine due persone, un palestinese e un israeliano, si troveranno una di fronte all’altra, alzeranno gli occhi dalle mappe, si guarderanno negli occhi e diranno: noi vogliamo la riparazione, vogliamo il tikkun.

Per quanto la soluzione del conflitto sembri impossibile da un punto di vista diplomatico e storico, per quanto la sicurezza paia irraggiungibile.

Alla fine due persone, un palestinese e un israeliano, si troveranno una di fronte all’altra, alzeranno gli occhi dalle mappe, si guarderanno negli occhi e diranno: noi vogliamo la riparazione, vogliamo il tikkun.

(Traduzione di Raffaella Scardi)

(Traduzione di Raffaella Scardi)

Sul tema, nel sito, si cfr.:- Palestina, Israele e la rinascita della lingua ebraica.... ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?”

Walter Benjamin e il futuro ... “È fatto divieto agli ebrei di concedere a Hitler vittorie postume” (Emil Fackenheim, 1970). "Tiqqun. Riparare il mondo" (Emil Fackenheim, 1982).

Federico La Sala

-

> ELIEZER BEN-YEHUDA. -- Gerusalemme Ovest capitale di Israele e Gerusalemme Est capitale della Palestina. Appello di Daniel Barenboim.21 dicembre 2017, di Federico La Sala

L’appello

Israele e Palestina due stati con pari diritti

di Daniel Barenboim (Corriere della Sera, 21.12.2017)