NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. FRANCESCO REMOTTI SCRIVE "UNA LETTERA AL PAPA" E RILANCIA UN DIBATTITO TRA "CIECHI". Un intervento di Lucetta Scaraffia e un’intervista a Vittorio Possenti. E una nota di Federico La Sala

- [...] Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap.15 dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli delle donne” (p. 91).

Dopo queste timide e tuttavia coraggiose ammissioni, ci vorranno altri secoli di ricerche e di lotte: “[...] fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società prepatriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano [...] che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme”(Françoise D’Eaubonne)[...]

Dopo queste timide e tuttavia coraggiose ammissioni, ci vorranno altri secoli di ricerche e di lotte: “[...] fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società prepatriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano [...] che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme”(Françoise D’Eaubonne)[...]

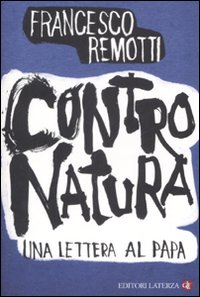

SCHEDA EDITORIALE

Francesco Remotti

Contro natura

Contro natura

Una lettera al Papa

Una lettera al Papa

Edizione 2008

Edizione 2008

Collana i Robinson / Letture

Collana i Robinson / Letture

ISBN 9788842085157

ISBN 9788842085157

Argomenti Antropologia ed etnologia

Attualità

Argomenti Antropologia ed etnologia

Attualità

In breve

Per la Chiesa cattolica la natura umana è una, stabile e permanente. Ma esiste una norma e chi la stabilisce? Un antropologo affronta e discute una concezione univoca, rocciosa, imperiosa dell’essere uomini.

Natura e ‘contro natura’, giusto e sbagliato. Chi vuole l’assoluto e chi si accontenta del relativo. Chi cerca un modello universale e chi persegue il riconoscimento delle differenze. In queste pagine, due mondi a confronto, quello del dogma e delle certezze e quello della scienza che interpreta il vivere degli uomini in società e coltiva l’ambizione di conoscerlo da vicino. «Santità, come molti altri cittadini italiani e del mondo, seguo con attenzione le manifestazioni del Suo pensiero in merito ai molti problemi che caratterizzano il nostro tempo. Le analisi e le riflessioni che verranno esposte nelle diverse parti di questo libro cercano di rispondere alla ‘sfida’ che Lei ha lanciato con i suoi attacchi contro il relativismo culturale, le unioni gay e tutto ciò che Lei ritiene essere ‘contro natura’. Avranno se non altro il merito di porre alla prova la proponibilità di un sapere che fa della molteplicità irriducibile delle soluzioni umane il suo interesse principale e il suo punto di forza.»

Indice

Lettera al Papa (parte prima) - Parte prima Stabilità: 1. Un’aspirazione condivisa - 2. Il potere dei costumi - 3. Chi si accontenta del relativo... - 4. ...e chi vuole l’assoluto - 5. In nome della naturalità - Parte seconda Forme di famiglia: 6. Avrai un’unica famiglia - 7. Tante famiglie, ma una soprattutto - 8. Somiglianze di famiglia - 9. Quanti coniugi? - Parte terza Chi contro natura?: 11. Una saggezza perduta - 12. Un’altra natura - 13. Al di là della natura e della cultura - Lettera al Papa (parte seconda) - Riferimenti bibliografici - Indice dei nomi

dibattito

Lo studioso Francesco Remotti pubblica un pamphlet sul concetto di natura e di famiglia, una sorta di lettera a Benedetto XVI che finisce per essere un inno al relativismo

Se l’antropologo inciampa sul Papa

di LUCETTA SCARAFFIA (Avvenire, 21.02.2008)

Perchè ignorare il concetto e la forma di famiglia come si sono venuti configurando nella storia dell’Occidente?

L’antropologo Francesco Remotti, in un volume che esce oggi in libreria per i tipi di Laterza dal titolo Contro natura, ha scritto uno studio che vuole essere una pacata ma circostanziata ’lettera al Papa’ e si domanda quali siano «le idee che un Papa esprime in campo antropologico». Ascoltando le sue parole, infatti, ha il sospetto che questo tipo di sapere - che lo studioso insegna e diffonde, e cioè l’antropologia culturale - rappresenti agli occhi di Benedetto XVI «una prospettiva che occorre combattere e possibilmente debellare». I nodi del contendere stanno nell’appoggio che il Papa dà alla famiglia occidentale, considerata come unica e naturale forma di famiglia da difendere e da sostenere; come anche nella accusa di relativismo rivolta a chi sostiene che ci sono tanti tipi di famiglie, e che quindi quella affermatasi nella storia dell’Europa costituisca solo una particolare forma storica che ha assunto la società occidentale.

Naturalmente, come antropologo Remotti elenca e illustra tanti tipi di famiglie diverse - che si possono ordinare in due assi di parentalità, quello coniugale e quello consanguineo (il nostro risulterebbe un misto dei due) e all’interno di questi tipi non rintraccia un nucleo primario costitutivo, come la coppia coniugale o il rapporto tra madre e figli. Gli antropologi, nelle loro ricerche sul campo, si sono imbattuti infatti in bambini allevati dalle nonne, bambini allevati dal fratello della madre che non sapranno mai chi è il loro padre, per non parlare dei matrimoni poligamici: è impossibile quindi, secondo l’antropologo, individuare un nucleo comune nei diversi tipi di famiglia, ma piuttosto si possono rinvenire delle somiglianze che fanno capire come si tratti di forme che hanno qualcosa in comune. Si tratterebbe perciò di una rete di rapporti che appartengono a un insieme comune, che si può allargare e trasformare. Nei capitoli del libro dedicati agli aspetti religiosi, invece, egli mette in dubbio che nella tradizione cristiana ci sia mai stata - a cominciare dai Vangeli - una vera attenzione verso la famiglia. Non solo Gesù invita spesso ad abbandonarla per seguirlo, ma la storia della Chiesa può essere letta come una sovrapposizione di una rete di legami spirituali una famiglia ’superiore’, dunque - su quelli naturali. Non solo manca, secondo Remotti, nella tradizione cristiana un vero sostegno alla famiglia umana, ma addirittura essa sarebbe permeata di principi e modelli ’contronaturali’, come ad esempio il celibato dei preti o la verginità della Madonna. Tutto questo - chiede l’antropologo - non è forse in contraddizione con il continuo ricorrere, nei discorsi del Papa, di appelli alla famiglia naturale?

Stupisce un po’ che Remotti sembri ignorare che il Papa, quando parla di antropologia, non intende certo l’antropologia culturale, ma il significato primo del termine, cioè il discorso sull’essere umano. L’argomentare sulla famiglia di Benedetto XVI si fonda non su studi etnologici, ma su una concezione particolare di essere umano, che è quella cristiana: il Papa sa benissimo che quella che difende è una famiglia particolare, quella emersa dal cristianesimo, che considera la migliore per l’essere umano. Criticare il relativismo non significa infatti negare che siano esistite e persistano nel mondo e nella storia esistano tante forme di famiglia - e quindi negare una realtà incontestabile ma solo non attribuire a tutte le forme lo stesso valore.

Contrastare il relativismo equivale ad affermare che esiste una forma ’naturale’ di famiglia, quella nata in Occidente e consolidatasi con il cristianesimo, famiglia che del resto ha dato ottima prova di sé per secoli garantendo una società coesa ma mobile, capace di educare i giovani e far loro esprimere il meglio di sé. È su questi piani infatti che si giudica il valore di una famiglia, che comunque, in tutte le culture, è una struttura sociale creata per garantire l’allevamento, la crescita e l’educazione dei figli.

La naturalità della famiglia occidentale consiste nel rappresentare in forma sociale i rapporti naturali che permettono la nascita di un essere umano, che nasce dall’incontro fra una donna e un uomo, anche se questo avviene in provetta. E senza dubbio la famiglia monogamica è quella che corrisponde a questa realtà, non culturale ma naturale.

E per quanto riguarda gli esempi di ’innaturalità’ di cui è ricca la tradizione cristiana, risponde lo stesso Remotti, ricordando come essa sia aperta alla nozione di mistero, a cui queste realtà appartengono.

Viene da pensare, alla fine della lettura, al titolo di Shakespeare ’tanto rumore per nulla’: tanto affannarsi a trovare prove ’scientifiche’ per smentire il Papa, quando il discorso è un altro, perché l’antropologia a cui si riferisce non è la stessa. Il Papa, pur essendo stato un professore, in questo caso non parla certo con il linguaggio di Claude Lévi-Strauss. Perchè ignorare il concetto e la forma di famiglia come si sono venuti configurando nella storia dell’Occidente?

intervista

Possenti: il ’mero fatto’ può diventare fondamentalismo

di ANDREA GALLI (Avvenire, 21.02.2008)

« Pluralismo e relativismo, di per sé non sono la stessa cosa. Pluralismo diventa relativismo quando si ritiene che ogni elemento della pluralità valga come qualunque altro, quando ad esempio ogni modello di famiglia è considerato di pari valore». Vittorio Possenti, docente di filosofia politica all’Università di Venezia - dove dirige il Centro interdipartimentale di ricerca sui diritti umani - con più di 20 volumi alle spalle su politica, metafisica ed etica, fa questa premessa nel commentare a caldo la ’lettera aperta’ di Francesco Remotti a Benedetto XVI. Dove i cosiddetti «antirelativisti » vengono più meno esplicitamente accusati di soffocare la libertà umana e la varietà del reale.

Il discorso di Remotti si presenta come ’provato’ da una lunga serie di dati ’scientifici’.

«L’antropologia culturale è una disciplina basata su ricerche empiriche e comparative, che vanno però interpretate ed è qui che il concetto di natura umana e di sviluppo dell’uomo diventa indispensabile. Senza questo concetto si corre il rischio di un fondamentalismo del mero fatto. È possibile che questo equivoco sia presente come tentazione di numerosi espressioni dell’antropologia culturale. In merito è essenziale che si mediti sulla natura umana, sottolineando l’aggettivo: non si parla della natura come cosmo, ma della natura dell’essere umano. I concetti di ’secondo natura’ e di ’contro natura’ si rendono sempre in rapporto alla nozione di natura umana, e significano che esistono azioni e inclinazioni che vanno nel senso della custodia e della promozione del- l’umano e altre che vanno contro questo».

Ma chi critica un approccio relativistico, propone automaticamente un ’fissismo’ etico?

«Secondo una lunga tradizione, la natura umana è fissata nelle sue inclinazioni essenziali - tra cui spiccano quella a vivere in società, a conoscere la verità, a persistere nell’esistenza, all’unione fra l’uomo e la donna per la generazione ed educazione della prole - ma è altresì aperta nel suo sviluppo. Viene con ciò delineato un ideale di perfezione umana, non solo a livello etico, che si distingue da preferenze, desideri, bisogni, e che apre il cammino a pratiche sociali multiple ma non di pari valore, in quanto alcune conducono verso l’eccellenza, altre no».

Ciò vale anche per la famiglia?

«Certo, non possiamo accontentarci di porre uno accanto all’altro i modelli di convivenza, o i differenti costumi, se non li rapportiamo ad un’intuizione sullo sviluppo dell’essere umano. Occorre anche un delicato sondaggio della coscienza morale umana e del suo evolversi , mantenersi e precisarsi nel tempo».

Un parere da saggista: cosa ne pensa di questo vezzo di indirizzare lettere aperte a chicchessia, in particolare al Papa?

«Nel caso del Pontefice l’espediente verosimilmente aiuterà la diffusione del volume, ma andrebbe verificata meglio la conoscenza della tradizione teologica e filosofica sulla natura umana, il diritto naturale e il relativismo etico, che si esprime nelle posizioni di Joseph Ratzinger. Non basta incrociare più o meno frettolosamente alcune sue frasi con alcuni risultati dell’antropologia culturale per sentirsi arrivati in porto».

IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA.

Una nota di Federico La Sala *

Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap.15 dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli delle donne” (p. 91).

Dopo queste timide e tuttavia coraggiose ammissioni, ci vorranno altri secoli di ricerche e di lotte: “[...] fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società prepatriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano [...] che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme”(Françoise D’Eaubonne).

Dopo e nonostante questo - l’acquisizione che i soggetti sono due e che tutto avrebbe dovuto essere ripensato, si continua come prima e peggio di prima.

Anzi, oggi, all’inizio del terzo millennio dopo Cristo, nello scompaginamento della procreazione, favorito dalle biotecnologie, corriamo il rischio di ricadere nel pieno di una nuova preistoria: “l’esistenza autonoma dell’embrione, indipendente dall’uomo e dalla donna che hanno messo a disposizione i gameti e dalla donna che può portarne a termine lo sviluppo” spinge lo Stato (con la Chiesa Cattolico-romana - e il Mercato, in una vecchia e diabolica alleanza) ad avanzare “la pretesa di padre surrogato che si garantisce il controllo sui figli a venire, non senza contraddizioni [...].

L’estrazione chirurgica degli ovociti dal corpo femminile evoca la fuoriuscita del seme dal corpo maschile producendo una mimesi fra i due sessi che irrompe sulla scena pubblica - e nella coscienza privata - ancora una volta quando arriva in tribunale: è il caso di una donna che contende al marito, da cui si sta separando, gli embrioni in attesa di essere trasferiti in utero. Ma se la separazione e la conservazione di ovociti e spermatozoi permette l’esistenza separata dei "mezzi di riproduzione" e la loro conduzione sotto l’autorità dello stato, seppure con il consenso degli interessati, a noi donne e uomini spetta l’assunzione di una nuova, perché sconosciuta, responsabilità.

Abbiamo collettivamente riconosciuto, e resa possibile laddove faticava a emergere, la responsabilità e la libertà femminile sul nostro corpo anche quando racchiude la possibilità di un’altra vita, la responsabilità verso altri e altre (e non solo figli); come essere responsabili di un ovocita sia pure estratto a fini riproduttivi, di un embrione concepito altrove?

Forse prendendo la parola, così che argomenti che sembrano interessare solo esperti da un lato e coppie infertili dall’altro entrino nella coscienza collettiva e assumano quel senso che ora fatichiamo a trovare: se le donne e gli uomini e le coppie che si sentono responsabili degli embrioni residui dichiarassero quale destino pare loro preferibile, se un’improbabile adozione, la distruzione o la donazione alla ricerca scientifica, con la clausola che in nessun modo siano scambiati per denaro o ne derivi un profitto, la vita tornerebbe rivendicata alle relazioni umane piuttosto che al controllo delle leggi, ne avrebbe slancio la presa di coscienza dei vincoli che le tecnologie riproduttive impongono e più consenso la difesa della "libertà" di generare" (Maddalena Gasparini, Vice-coordinatore del Gruppo di Studio di Bioetica e Cure Palliative della Società Italiana di Neurologia, 2002: www.ecn.org; sul tema, inoltre, si cfr. anche Dietro al referendum, una riflessione sulla libertà delle donne: www.universitadelledonne.it).

E, andando oltre, finalmente prendere atto - contro tutte le tentazioni biologistiche e nazistoidi - che due esseri umani occorrono per creare un altro essere umano (Feuerbach) - non solo sul piano fisico (“in terra”), ma anche e soprattutto sul piano spirituale (“in cielo”), e - cosa ancora più importante e decisiva - che il famoso soggetto, cioè ogni essere umano, è due in uno - figlio e figlia della Relazione di Due IO.... e che, proprio per questo, è capace - a sua volta (uscito dallo stato di minorità e giunto, al di là dell’Io penso, all’Io sono...) - di mettersi sulla strada del dialogo con altre o più persone e dare vita alla stessa (e tuttavia sempre nuova) Relazione, generatrice di nuove parole, di nuove azioni, e di nuovi esseri umani.....

Federico La Sala

* www.ildialogo.org/filosofia Domenica, 13 febbraio 2005.

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).

IL MAGISTERO ANTROPOLOGICO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA....

IL MAGISTERO ANTROPOLOGICO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA....

"TEBE": IN VATICANO NON C’E’ SOLO LA "SFINGE" - C’E’ LA PESTE!!!

"TEBE": IN VATICANO NON C’E’ SOLO LA "SFINGE" - C’E’ LA PESTE!!!

"FAMIGLIA CRISTIANA O FAMIGLIA BORGHESE?". Un inedito di p. Ernesto Balducci...

"FAMIGLIA CRISTIANA O FAMIGLIA BORGHESE?". Un inedito di p. Ernesto Balducci...

EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA....

EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA....

PER IL "LOGO" DELLA "SAPIENZA" DI ROMA, UN APPELLO...

PER IL "LOGO" DELLA "SAPIENZA" DI ROMA, UN APPELLO...

Federico La Sala

Forum

-

> NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. --- «La riscoperta dell’umanità». Charles King, appunti per un futuro antirazzista (di Francesco Remotti).22 novembre 2020, di Federico La Sala

Charles King, appunti per un futuro antirazzista

Studi etnografici. Attraverso la ricapitolazione delle ricerche di Franz Boas e dei suoi allievi, Charles King coglie gli aspetti più ostinati della società americana:«La riscoperta dell’umanità», Einaudi

di Francesco Remotti (il manifesto, Alias, 22.11.2020)

Charles King, autore di La riscoperta dell’umanità Come un gruppo di antropologi ribelli reinventò le idee di razza, sesso e genere nel XX secolo (Einaudi, traduzione di Dario Ferrari e Sarah Malfatti, pp.480. € 34,00), è un esperto di storia dell’Europa orientale, non un antropologo; eppure ha scritto un libro di grande interesse su un periodo fondamentale della storia dell’antropologia. Grazie ad accurate ricerche d’archivio ed estese consultazioni di documenti privati, libri, articoli specialistici, King non si è affatto limitato a imbastire un profilo biografico di Franz Boas e dei suoi allievi, ma attraverso la ricostruzione delle loro vite e delle loro ricerche è stato in grado di cogliere aspetti sorprendentemente duraturi della società americana.

King interpreta l’antropologia culturale di Boas e della sua scuola come una «rivoluzione» di tipo scientifico, storico, politico, in quanto andava decisamente contro mentalità e istituzioni fondate su presupposti come la supremazia della propria razza e della propria civiltà. La domanda allora è: quella rivoluzione ha avuto successo? È riuscita a bloccare le derive razziste della società americana? Oppure è il caso di constatare come il razzismo sia ancora attivo e alimenti buona parte della politica e dei movimenti della società americana attuale? Da questi interrogativi, oltre che dai suoi meriti intrinseci (scrupolosità della ricerca e ammirevole efficacia narrativa), scaturisce il grande interesse del libro: le battaglie condotte da Boas e dai suoi allievi, e dunque l’antropologia da loro costruita sulla base del concetto di «cultura», sono tuttora fonte di ispirazione.

Diversamente dalle normali storie del pensiero antropologico, King ci fa assistere come in un film a scene e azioni dei suoi protagonisti. Vediamo così il giovane Franz Boas nella Germania dell’Ottocento (era nato a Minden, da una famiglia ebraica, nel 1858), la sua movimentata formazione universitaria (fu protagonista di duelli tra universitari, che gli lasciarono dei segni sul volto), le sue letture appassionate di Johann Herder e di Alexander von Humboldt, e soprattutto - nel 1883 - il viaggio per mare da Amburgo alla Terra di Baffin. Tutto in effetti cominciò da lì, dal lungo soggiorno presso quelli che ben presto Boas si abituò a chiamare «i miei eschimesi».

Tra gli Inuit

«Più osservo i loro costumi» - scriveva - «più mi rendo conto che non ho alcun diritto di considerarli con disprezzo, dall’alto in basso. Dove, nel nostro mondo, è possibile trovare una simile ospitalità?». Tra gli Inuit imparò, sulla propria pelle, «la relatività di ogni cultura». Nonostante tutto il sapere acquisito nelle Università tedesche, Boas si rendeva conto della sua inesperienza e misurava la sua impotenza, come quando il vento sibilava furiosamente fuori dalla capanna e quando la sua sopravvivenza dipendeva dagli accorgimenti che soltanto i suoi amici Inuit gli potevano insegnare.

Alla difficoltosa introduzione di Boas nella società degli Stati Uniti d’America il libro dedica pagine istruttive: gli innumerevoli ostacoli incontrati fanno capire in concreto la distanza tra Boas e le istituzioni americane sorde alle sue idee innovative. Quando nel 1897 perviene alla Columbia University di New York, può finalmente dedicarsi all’insegnamento dell’antropologia, intesa non come teoria delle leggi generali del progresso dell’umanità, ma come studio delle singole culture locali, tutte meritevoli di essere indagate nelle loro peculiarità.

Da questo punto in avanti, il libro di King si allarga alle figure di antropologi che si formarono attraverso l’insegnamento di Boas. Curiosamente, però, egli dedica poche righe a figure di primo piano, quali Alfred Kroeber, Edward Sapir, Robert Lowie, Alexander Goldenweiser, Paul Radin, Melville Herskovits. Del tutto assente è Ashley Montagu, che pure si era addottorato con Boas nel 1937, e a cui si deve uno dei contributi critici più significativi elaborati dall’antropologia culturale a proposito del «mito della razza» (Man’s Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race, 1942).

Nonostante la loro importanza sul piano istituzionale, queste figure maschili vengono sacrificate, nel libro di King, a favore di quattro figure femminili, come se certe implicazioni della «rivoluzione» boasiana potessero essere meglio colte attraverso il percorso, senza dubbio più difficile, delle antropologhe: «Tutti i miei migliori allievi sono donne» aveva dichiarato Boas.

Le prime due - Ruth Benedict e Margaret Mead - sono molto note, mentre le altre due risultano più marginali. Di tutte apprendiamo nel dettaglio la formazione, le ricerche sul campo, le passioni intellettuali, gli amori, mentre negli Stati Uniti nel frattempo si adottavano misure restrittive contro gli immigrati, si assisteva al persistente interesse per l’eugenetica da parte dei politici e di buona parte della comunità scientifica, si sollevava la questione dell’entrata in guerra, del rapporto con la Germania hitleriana, fino allo scoppio della seconda guerra mondiale.

Non è difficile immaginare cosa abbia significato per il vecchio Boas vedere come «il razzismo avesse completamente trionfato nella sua terra d’origine» e come il nazismo - che aveva messo al rogo i suoi libri - perseguisse chiaramente lo sterminio degli Ebrei in Europa. Nel mese di dicembre 1942, gli alleati si decisero finalmente a denunciare questo crimine. Il 21 di quello stesso mese si concluse la vita di Boas: morì durante un pranzo ufficiale in onore di Paul Rivet, fondatore del Musée de l’Homme di Parigi, costretto a emigrare in America a seguito dell’occupazione tedesca.

Se durante tutta la lunga vita di Boas (descrivibile come un arco dall’Illuminismo tedesco al nazismo) il rapporto con la Germania fu inevitabilmente intenso, per le americane Benedict e Mead il problema non si poneva in quei termini. Tuttavia, le ricerche etnografiche cui si dedicarono sotto la guida di Boas (Benedict presso gli Zuni del Nuovo Messico, Mead a Samoa, Bali e diversi gruppi della Nuova Guinea) le portarono a intrattenere un rapporto altrettanto critico e instabile con la propria società.

Dettagli biografici

Non meno tormentato di quello di Boas, il destino delle sue allieve ruota intorno all’antropologia come dimostrazione vivida di «possibilità», non soltanto teoriche, ma anche esistenziali, come sperimentazione di modi diversi di intendere le relazioni sociali e personali. Tensione e conflitti con la collettività di appartenenza fanno parte della vita di Benedict e di Mead, i cui dettagli biografici King dispensa copiosamente, senza mai cadere nel pettegolezzo, nemmeno quando si sofferma sulle relazioni amorose tra Mead e Benedict, tra Mead, Reo Fortune e Gregory Bateson in Nuova Guinea.

Non per niente, Margaret Mead ebbe a dire che chi ha problemi con sé stesso si dà alla psicologia, chi ha problemi con la società si rivolge alla sociologia, chi ha problemi con sé stesso e con la propria società rischia di divenire antropologo.

Non per niente, Margaret Mead ebbe a dire che chi ha problemi con sé stesso si dà alla psicologia, chi ha problemi con la società si rivolge alla sociologia, chi ha problemi con sé stesso e con la propria società rischia di divenire antropologo.Merito di Charles King è poi quello di fare conoscere due antropologhe meno note, ma non per questo meno significative: Zora Neale Hurston, un’afroamericana approdata al Barnard College, e Ella Cara Deloria, di origine dakota per parte di padre.

Hurston, la cui vita di antropologa sul campo - prima in Florida, poi ad Haiti - fu completamente dedicata a recuperare e rivitalizzare come “cultura” il folklore degli afroamericani, scoprì nell’antropologia di Boas la chiave per «mettere in discussione il dio delle etichette», a cominciare da quelle razziali.

Deloria si addentrò negli aspetti più minuti delle culture indiane, così da partecipare al grandioso progetto di Boas per il recupero e lo studio delle lingue degli Indiani del Nord America, tutto un mondo che esigeva di essere salvato «con la sua logica, le sue regole, la sua bellezza»: ne è testimonianza il suo Dakota Grammar, pubblicato nel 1941 con la prefazione di Boas.

Quando nel settembre del 1948 morì Ruth Benedict, assistita giorno e notte da Margaret Mead, Hurston e Deloria erano ormai lontane da New York: la prima in Florida, dove la sua vita si perse tra mille difficoltà, mille progetti, mille inediti; la seconda nel South Dakota, dove era impegnata a tenere in piedi la scuola della riserva indiana di Standing Rock.

Toccò quindi a Margaret Mead, pur non avendo mai avuto un ruolo strutturato nel dipartimento alla Columbia (lavorò invece per tutta la vita al Museum of Natural History), continuare la battaglia per l’antropologia iniziata dal suo maestro a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento, una battaglia i cui punti fondamentali rimasero la relatività delle culture, la pluralità incomprimibile dei modelli in cui prende forma l’umanità e dunque l’invito a «rinunciare all’idea che tutta la storia conduca inesorabilmente fino a noi». Mead morì nel novembre 1978: la sua battaglia - ci fa capire il saggio di Charles King - è tutt’altro che conclusa.

Sul tema, nel sito, si cfr.:

- NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. FRANCESCO REMOTTI SCRIVE "UNA LETTERA AL PAPA" E RILANCIA UN DIBATTITO TRA "CIECHI".

L’interdipendenza delle civiltà e la grammatica di una cultura globale. "America allo specchio" : lo sguardo antropologico di Margaret Mead sugli Stati Uniti.

FLS

-

> NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. -- Festival "èStoria": «Natura e cultura concorrono nel definire concetto e forma di struttura familiare nel tempo e nello spazio. Ma attenti a interpretazioni e forzature ideologiche» (A. Barbero).23 maggio 2019, di Federico La Sala

Lo studioso. Barbero: «La storia? Una questione di famiglie»

«Natura e cultura concorrono nel definire concetto e forma di struttura familiare nel tempo e nello spazio. Ma attenti a interpretazioni e forzature ideologiche»

di Lucia Bellaspiga (Avvenire, giovedì 23 maggio 2019)

- [Foto] Una famiglia della campagna istriana ai primi del Novecento /Archivio Irci

Due scheletri, un uomo e una donna, rinvenuti abbracciati nella stessa sepoltura, le mani che si stringevano, le teste vicine come in un bacio eterno. Era il 2007 e nel Mantovano gli archeologi scoprivano una coppia vissuta nel neolitico. Era questa la notizia, ciò che turbava e commoveva: molte migliaia di anni prima di Cristo si amava, si era coppia, si era famiglia proprio come accade a un uomo e una donna di oggi. Millenni di storia scomparivano davanti a quell’unione che nemmeno la morte aveva interrotto, così la Soprintendenza si adoperò per trasportare i due coniugi senza rompere quel vincolo intatto. È solo un esempio, tanti altri potremmo citarne, dalla fede nuziale in oro ancora lucente, fatta incidere dal faraone Ramsete II per la sua Nefertari, alle raffigurazioni di padre, madre e bambini incise sulle rocce preistoriche della Valcamonica (Brescia) in quelle che possiamo considerare le istantanee più antiche di gruppi familiari...

Ma quanto è antico il concetto di famiglia? È nato con l’uomo o si è sviluppato con l’evoluzione? Era simile o del tutto diverso da come lo intendiamo oggi? “Famiglie” è il titolo della XV edizione del Festival èStoria di Gorizia, che ripercorre a 360 gradi uno dei temi più attuali e dibattuti. Tra le voci, quella di Alessandro Barbero, docente di Storia medievale all’Università del Piemonte Orientale, autore di saggi e romanzi storici, volto noto del piccolo schermo.

Ma quanto è antico il concetto di famiglia? È nato con l’uomo o si è sviluppato con l’evoluzione? Era simile o del tutto diverso da come lo intendiamo oggi? “Famiglie” è il titolo della XV edizione del Festival èStoria di Gorizia, che ripercorre a 360 gradi uno dei temi più attuali e dibattuti. Tra le voci, quella di Alessandro Barbero, docente di Storia medievale all’Università del Piemonte Orientale, autore di saggi e romanzi storici, volto noto del piccolo schermo.Professor Barbero, iniziamo dalla definizione: che cosa è una famiglia?

La famiglia è un gruppo umano che ha come fondamento qualcosa di naturale, cioè relazioni sessuali e genitoriali, ma che ogni società di ogni epoca si costruisce anche in chiave culturale. Per cui non è mai solo una cosa ovvia e naturale, ma anche una sovrastruttura variabile nel corso della storia.

La Bibbia ci parla di Adamo, Eva, Caino e Abele. La paleoantropologia retrocede sempre più nel tempo alla scoperta di famiglie antichissime... Quando nasce la famiglia in seno all’umanità?

Da sempre. Certe volte sono tentato di approfondire gli usi degli scimpanzé e non scherzo: non ho idea se pratichino una libertà sessuale o la monogamia, ma certamente la madre partorisce il suo piccolo, lo allatta e se lo tiene. Questo è già famiglia. Direi che esistono infatti due piani, uno verticale, appunto la madre con la sua prole, e uno orizzontale, ovvero un uomo e una donna che si uniscono sessualmente, fanno coppia stabile, decidono di rimanere insieme, desiderano riprodursi. Questo è il modello naturale per gli esseri umani, ma comune a tante specie animali. Poi è chiaro che vi sono molte altre combinazioni possibili, ci sono specie in cui il maschio resta accanto alla femmina e si occupa dei figli, altre in cui invece divora la prole, oppure viene allontanato subito dopo l’accoppiamento...

Tornando a noi, all’umanità?

L’uomo è un animale ma è anche molto di più, un “di più” che in una prospettiva di fede è la sua somiglianza con Dio, ma che dal punto di vista scientifico non sappiamo bene definire. La cosa certa, però, è che in tutte le società umane conosciute le madri, e spesso anche i padri, si prendono cura della prole, ovvero basano la loro vita sulla costruzione della famiglia. -Semmai la vera discriminante è tra le società che prevedono la coppia fissa e quelle basate sulla poligamia, quasi sempre maschile. Questi sono i due modelli principali che ritroviamo lungo tutte le epoche e le latitudini. In fondo nei millenni cambia molto poco: la famiglia ristretta, ovvero padre, madre e figli, per un romano, uno spartano o un longobardo era la stessa sperimentata oggi dalla gente.

Da sempre le componenti forti del nostro essere umani sono queste: desidero fortemente quella donna/quell’uomo, voglio avere dei figli con lei/lui e proteggerli con tutte le mie forze. Queste solo le pulsioni che si riscontrano nelle società umane conosciute. In tutte c’è poi una minoranza la cui natura (o scelta culturale) è fare sesso con una persona dello stesso sesso: per i greci era cosa lecita e pregevole, sempre che avvenisse tra un adulto e un ragazzino, mentre tra due adulti era considerato ridicolo... come vede le cose cambiano, oggi semmai è l’opposto. Solo da tempi recentissimi, infine, le tecnologie cercano infine di rendere possibile ciò che per natura non lo è, compreso il desiderio di essere genitori tra due uomini o due donne, con enormi complicazioni etiche e casi estremi, ma questi rientrano appunto nella dimensione della costruzione culturale. I modelli dominanti e maggioritari continuano a tenere in considerazione che la natura ha un ruolo centrale. Attenzione, non è sbagliato a priori che la civiltà si sostituisca alla natura e la modifichi, a volte in meglio, a volte in peggio.

Da sempre le componenti forti del nostro essere umani sono queste: desidero fortemente quella donna/quell’uomo, voglio avere dei figli con lei/lui e proteggerli con tutte le mie forze. Queste solo le pulsioni che si riscontrano nelle società umane conosciute. In tutte c’è poi una minoranza la cui natura (o scelta culturale) è fare sesso con una persona dello stesso sesso: per i greci era cosa lecita e pregevole, sempre che avvenisse tra un adulto e un ragazzino, mentre tra due adulti era considerato ridicolo... come vede le cose cambiano, oggi semmai è l’opposto. Solo da tempi recentissimi, infine, le tecnologie cercano infine di rendere possibile ciò che per natura non lo è, compreso il desiderio di essere genitori tra due uomini o due donne, con enormi complicazioni etiche e casi estremi, ma questi rientrano appunto nella dimensione della costruzione culturale. I modelli dominanti e maggioritari continuano a tenere in considerazione che la natura ha un ruolo centrale. Attenzione, non è sbagliato a priori che la civiltà si sostituisca alla natura e la modifichi, a volte in meglio, a volte in peggio.È possibile scrivere una storia dell’umanità attraverso la famiglia?

Certamente sì, perché le evoluzioni della famiglia si portano dietro tutto il resto. Un esempio sono i diritti delle donne: i romani erano una società patriarcale e maschilista, per cui la moglie era soggetta alla potestas del marito, ma quando restava vedova recuperava l’autonomia e anche la sua dote. Arrivano i barbari e la donna diventa una persona perennemente minorenne, non c’è un’età in cui può agire liberamente, va sempre tutelata da un maschio, se resta vedova subentrano i figli e se non ne ha la sua tutela passa al re. Sembrano dettagli, ma incidono terribilmente sulla vita quotidiana e quindi sulla storia dei popoli.

Nel dibattito attuale c’è chi sostiene che la famiglia sia solo un’astrazione moderna, in pratica che non esista.

Quando un argomento storico diventa arma da usare in uno scontro ideologico, non si arretra davanti a nessuna forzatura.

La storia antica è ricca di aneddoti sorprendenti sulla mutevolezza dei legami familiari...

Nell’antico medioevo finché il padre non era morto i figli non avevano alcun diritto, non esisteva la maggiore età. Semmai poteva emanciparli con un atto giuridico e solo allora erano liberi. Ergo, erano davvero tristi quando il padre moriva? Nella terza crociata il Saladino aveva conquistato quasi tutto il regno di Gerusalemme, solo Tiro era ancora difesa dal marchese Corrado di Monferrato. Il Saladino in precedenza aveva catturato suo padre e per convincere Corrado ad arrendersi portò il prigioniero sotto le mura minacciando di decapitarlo. «Mio padre ha già vissuto abbastanza», rispose Corrado.

Che ne fu del prigioniero?

Stupefatto dalla volgarità di questo cristiano, il Saladino gli risparmiò la vita e gli diede la libertà.

-

> NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. --- "Over the Rainbow". La voglia di normalità delle famiglie arcobaleno. Proviamo ad andare davvero oltre (di Marco Belpoliti)24 gennaio 2016, di Federico La Sala

- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.

- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"

La voglia di normalità delle famiglie arcobaleno

di Marco Belpoliti (La Stampa, 24.01.2016)

Chissà se il movimento gay, lesbiche e trans quando ha scelto la bandiera arcobaleno quale proprio emblema ha pensato alla canzone che canta Dorothy nel “Mago di Oz”: Over the Rainbow? Probabilmente no.

Questa bandiera del resto ha già una sua lunga storia; dal movimento hippy californiano degli Anni Sessanta alle manifestazioni popolari contro la guerra e per la pace degli Anni Ottanta, sono diversi i gruppi e le aggregazioni che hanno issato questa sequenza di colori come proprio stendardo. L’hanno fatto per ricordare che l’arcobaleno è un fenomeno fisico che appare là dove cessano le implacabili piogge, com’era accaduto allo stesso Noè nel momento in cui, dopo il Diluvio universale, cercava di toccare la terra ferma per ricominciare la vita sulla faccia della Terra invasa dalle acque con il suo vascello di creature a coppie.

Le famiglie arcobaleno, che sono scese in piazza per manifestare a favore delle unione civili hanno molta voglia di andare al di là di questo simbolo, come canta Dorothy, Noè compreso, e di entrare in una vita quotidiana fatta di una sicurezza garantita dalla legge, qualcosa di molto normale, dove la parola ha un significato letterale: vivere in una norma sancita e uguale per tutti.

Le famiglie arcobaleno, che sono scese in piazza per manifestare a favore delle unione civili hanno molta voglia di andare al di là di questo simbolo, come canta Dorothy, Noè compreso, e di entrare in una vita quotidiana fatta di una sicurezza garantita dalla legge, qualcosa di molto normale, dove la parola ha un significato letterale: vivere in una norma sancita e uguale per tutti.Quello che appare oggi in gioco nella estremizzazione del problema delle «unioni civili» è il tema della identità là dove, ci ricordano gli antropologi, l’identità è sempre una costruzione culturale. Appena una società intende costruire una propria identità intorno a un valore - in questo caso «la famiglia» - immediatamente s’imbatte in un problema di alterità. L’identità si costruisce a scapito della alterità, combattendo l’alterità, riducendo quelle che sono le possibili potenzialità alternative, ha scritto Francesco Remotti in un libro che andrebbe letto e meditato: Contro l’identità (Laterza).

Per quanto l’identità respinga, l’alterità risorge in modo prepotente e invincibile. Non c’è dubbio che le famiglie arcobaleno costituiscono un’alterità rispetto a quella che è l’identità famigliare dominante nella nostra società. Ricordando quanto ha scritto un’altra antropologa, Mary Douglas, ogni tentativo di purificazione reca con sé l’idea di impurità, di sporco. Non esiste l’impuro di per sé, ma solo in rapporto a un ordine che lo istituisce come tale, per opposizione. Nello scontro in corso intorno alle unioni omosessuali la coppia puro/impuro è una sorta di non detto, dal momento che c’è la tendenza a stabilire la norma e contemporaneamente l’anormalità, la purezza cui corrisponderebbe l’impurità. Tutto questo è una costruzione sociale. Non esiste un’identità umana unica e incontrovertibile, una norma stabilita una volta per tutte.

In un suo articolo di qualche anno fa, che oggi si legge in un libro recente, Siamo tutti cannibali (il Mulino), Claude Lévi-Strauss ha mostrato come non sia affatto la consanguineità a fondare la famiglia. Il grande etnologo francese fa l’esempio di società in cui la famiglia è composta di un fratello e di una sorella e nessun padre: tutti i figli avuti dalla donna sono stati concepiti con partner diversi, ma ne fanno integralmente parte e sono allevati dai fratelli; in un’altra una donna sterile può essere considerata un uomo e sposare un’altra donna e allevare con lei i figli. Altre ancora hanno abolito la categoria del marito e si sono fondate su forme di struttura famigliare che esclude quella biologica puntando piuttosto sul legame sociale.

Le famiglie arcobaleno rappresentano una diversità e una ricchezza che gli antropologi si guarderebbero bene di respingere. Non sono la maggioranza nella nostra società, non costituiscono a loro volta una norma, ma appunto una diversità, quella di cui abbiamo bisogno per costruire la nostra stessa identità prevalente. I colori con cui hanno sfilato nelle città italiane sono il segno di una pluralità rispetto ai vessilli monocromatici che dominano il nostro Occidente. Non delle aberrazioni, bensì alterità. Over the Rainbow, canta Dorothy. Proviamo ad andare davvero oltre.

-

> NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. --- In nome della «Natura», si contrabbandano come «naturali» posizioni del tutto soggettive (di Nuccio Ordine)3 gennaio 2016, di Federico La Sala

Attenzione a parlare in nome della natura

Ancora oggi si contrabbandano come «naturali» posizioni del tutto soggettive

di Nuccio Ordine (Corriere della Sera, 03.01.2016)

Tra gli slogan che caratterizzano i vari «Family day» e il dibattito di questi giorni sulle unioni civili e le adozioni, campeggia anche quello a difesa della cosiddetta «famiglia naturale»: è «naturale» solo la famiglia al servizio della riproduzione, mentre qualsiasi coppia (legata da unioni «sterili») non deve essere considerata socialmente e giuridicamente una famiglia. Anche sul piano delle relazioni, c’è chi ha stabilito che è «naturale» solo l’amore eterosessuale e che, invece, debba essere considerato «contronatura» qualsiasi forma di amore tra esseri dello stesso sesso.

Bisogna leggere il prezioso volume intitolato Natura, pubblicato da il Mulino (pp. 244, e 18), per capire quanto sia pericoloso arrogarsi il diritto di parlare in nome della «Natura». Roberto Bondì e Antonello La Vergata - allievi di Paolo Rossi (1923-2012), grande storico della scienza e delle idee, a cui è dedicato il lavoro - hanno avuto il merito di mostrare come i termini «natura» e «naturale», ambigui e sfuggenti, siano stati utilizzati, nel corso dei secoli, nelle accezioni più diverse.

Dagli esordi della filosofia (i pensatori «presocratici») fino alle più recenti riflessioni sulle questioni ambientali (Vandana Shiva), il dibattito sulla natura non ha mai conosciuto pause: non sarebbe stato possibile discutere sui principi e sulle finalità, sulla creazione e sul panteismo, sulla matematizzazione e sul meccanicismo, sul vitalismo e sull’organicismo, sulla morale e sulla bellezza, sull’evoluzionismo e sull’ecologia senza ricorrere a una necessaria prospettiva interdisciplinare, in cui filosofia e teologia, estetica e etica, biologia e cosmologia, matematica e fisica interagiscono (mi verrebbe da dire «naturalmente») tra loro.

Nel volume non mancano riferimenti alle opposte personificazioni della natura: benigna e matrigna (ma sulle abusate formule scolastiche si veda ora Gaspare Polizzi, Io sono quella che tu fuggi. Leopardi e la Natura, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 144, e 7), generosa e avara, trasparente e occulta. Ne viene fuori un affascinante percorso, in cui la problematicità e la polisemia dei termini «natura» e «naturale» si pongono come un necessario invito a evitare qualsiasi tentativo di semplificazione.

Molti filosofi e studiosi della natura (si pensi, per esempio, al rogo di Giordano Bruno o alla sofferta abiura di Galileo) hanno sacrificato la libertà e la vita per difendere l’eliocentrismo, per ribadire che chi vuole conoscere la «natura» non deve ricorrere alle metafore dei libri sacri ma allo studio scientifico della natura stessa.

Quegli errori commessi nel corso della storia tornano oggi in forme diverse quando vengono contrabbandate come «naturali» posizioni (etiche, religiose, comportamentali) che sono solo soggettive. Chi parla, insomma, in nome della «natura» confonde, spesso, le proprie regole morali (che riguardano esclusivamente le scelte di una microcomunità) con ciò che dovrebbe essere da tutti riconosciuto come una oggettiva legge, indipendente dalla volontà degli uomini.

-

> NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. --- L’omofobia? E’ una malattia da curare. Uno studio coordinato di tre università (Firenze, L’Aquila e Roma) e pubblicato su "The Journal of Sexual Medicine".24 settembre 2015, di Federico La Sala

L’omofobia? E’ una malattia da curare

- Uno studio coordinato di tre università (Firenze, L’Aquila e Roma) e pubblicato su "The Journal of Sexual Medicine" mostra che gli atteggiamenti omofobi sono favoriti da tratti psicotici e da generali atteggiamenti di rabbia e ostilità. E’ l’omofobo dunque, e non l’omosessuale, la persona affetta da patalogia

di Giovanni Sabato (l’Espresso, 24 settembre 2015)

«Per secoli si è discusso se l’omosessualità fosse una malattia. Ora scopriamo che la vera malattia da curare è l’omofobia». Non usa mezzi toni Emmanuele Jannini, sessuologo all’Università di Roma Tor Vergata e presidente della Società italiana di andrologia e medicina della sessualità, nel riassumere senso dello studio pubblicato su “The Journal of Sexual Medicine”.

Con Giacomo Ciocca e altri colleghi delle Università di L’Aquila, Firenze, e Roma La Sapienza, Jannini ha sottoposto a oltre 550 studenti universitari italiani un test che misura i livelli di omofobia e altri questionari che individuano vari aspetti della personalità. Scoprendo che l’omofobia non è così rara come forse ci si poteva aspettare in un gruppo di giovani universitari, e che, come invece era ampiamente previsto, è più diffusa fra i maschi.

Ma soprattutto che è favorita da una serie di precise caratteristiche psicologiche. Sono tendenzialmente più omofobe le persone con livelli più alti di psicoticismo, un aspetto della personalità caratterizzato dalla paura, che porta ad atteggiamenti di ostilità e rabbia e in alcuni può essere un prodromo di vere e proprie psicosi; o con meccanismi di difesa immaturi (le strategie con cui affrontiamo minacce e difficoltà); o che hanno difficoltà nel rapportarsi agli altri per quello che gli psicologi chiamano "uno stile di attaccamento insicuro".

«In poche parole, emerge che gli omofobi sono soprattutto maschi insicuri, da un lato paurosi e dall’altro immaturi» riassume Jannini. «Se vogliamo è un po’ una scoperta dell’acqua calda, ma nessuno scienziato finora l’aveva dimostrato. Questo identikit coincide bene con un aspetto peculiare dell’identità di genere maschile che è quello della fragilità, dell’incertezza. Sappiamo che di default una persona si sviluppa secondo un modello femminile: solo se nel feto si attiva un complicato processo genetico e ormonale lo sviluppo viene dirottato per generare un corpo e un cervello maschili. L’identità di genere maschile è estremamente fragile e ha bisogno di continue conferme. A questo si aggiunge che un po’ tutti, per varie ragioni, tendiamo a confondere l’identità di genere e l’orientamento sessuale: è invalsa l’idea che il gay è effeminato, un “mezzo uomo” (mentre peraltro i dati scientifici dicono l’opposto: il pubblico si sorprende sempre quando a una conferenza mostro che i gay hanno in media genitali più grossi e livelli di testosterone più alti, oltre che un’attività sessuale molto più frequente). Così di fronte a un “maschio effeminato” l’omofobo va in crisi perché sente minacciata la sua stessa identità di genere, si risveglia in lui la paura di non essere abbastanza maschio».

Per decenni, come è noto, anche nel mondo della psicologia sono state accettate teorie non dimostrabili che consideravano l’omosessualità una patologia. Finché, a metà Novecento, non si è provato a definire in concreto quali caratteristiche psicologiche distinguessero un omo da un eterosessuale. E si è constatato che non ce n’erano. Provare a distinguere fra i due con test di personalità o altri test psicologici era un po’ come cercare test che distinguano un tifoso dell’Inter da uno del Milan: l’unico modo è fare domande legate direttamente alle preferenze, sessuali o calcistiche. Così l’omosessualità è stata derubricata dai manuali di psicopatologia, e la ricerca ha iniziato a spostarsi sull’altro fronte: non ci si chiede più perché una persona è omosessuale, ma perché provi ostilità, paura, disgusto verso l’omosessualità. Una domanda cui questo studio contribuisce ora a rispondere.

«Naturalmente questo non vuol dire che gli omofobi siano tutti psicopatici» precisa Jannini. «Ma qualche problema ce l’hanno. Noi per la prima volta diciamo che, se c’è da cercare dei segni di malattia, questi vanno cercati nell’omofobo. Hanno segni che indicano una debolezza del sistema psichico, quindi è più facile trovare un malato psichiatrico lì che altrove».

Altrettanto naturalmente, non tutte le persone con queste caratteristiche diventano omofobe. «Incertezza, paura, e soprattutto debolezza, sono fattori di rischio che rendono assai più sensibili ai messaggi omofobi che possono venire dalla società, dalla famiglia, dalla scuola, dalla battuta estemporanea in classe alle pressioni sistematiche di certe predicazioni religiose».

In quest’ottica, sostiene Jannini, per prevenire o moderare l’omofobia serve un’educazione sentimentale e sessuale che insegni fin da piccoli a non aver paura di se stessi, delle proprie emozioni e delle differenze con gli altri. «Un’educazione che è finalmente prevista nella riforma scolastica, la “Buona scuola”: per la prima volta c’è un richiamo importante alla tolleranza e al rispetto della differenza, e si mette in evidenza una serie di comportamenti che vanno respinti, inclusa l’omofobia. Ed è assurdo che ci sia chi si oppone vedendo in questa educazione una fantomatica “ideologia del gender”. Che non può esistere perché, anche se davvero ci fossero manipoli di cospiratori che congiurano per creare un esercito di gay e di lesbiche nelle scuole, nessuno saprebbe dirgli come farlo. Non si conosce alcun modo per modificare l’orientamento sessuale di una persona, bimbo o adulto, che sia con l’educazione scolastica o con le cosiddette terapie riparative per “curare” i gay. Se i cospiratori del gender pensassero di riuscirci facendo giocare i maschietti con le bambole e le femminucce con i soldati, resterebbero molto delusi».

-

> NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. --- LO SPETTRO DEL GENDER. Una nota di Chiara Saraceno.21 giugno 2015, di Federico La Sala

di CHIARA SARACENO (la Repubblica, 21.06.2015)

Quale sarà il grave pericolo per i bambini che ieri ha fatto scendere in piazza decine di migliaia di persone al grido di "salviamo i nostri figli"?

A SENTIR loro è l’indistinzione dei sessi, che sarebbe la conseguenza sia di una educazione che insegni a maschi e femmine a rispettarsi reciprocamente e a non chiudersi (e non chiudere l’altra/o) in ruoli stereotipici e rigidi, sia del riconoscimento della omosessualità come un modo in cui può esprimersi la sessualità, della legittimità dei rapporti di amore e solidarietà tra persone dello stesso sesso e della loro capacità genitoriale.

Stravolgendo le riflessioni di sociologhe/i, filosofe/i, antropologhe/i, persino teologhe/i sul genere come costruzione storico-sociale che attribuisce ai due sessi capacità, destini (e poteri) diversi e spesso asimmetrici, attribuiscono ad una fantomatica “teoria del genere” e alla sua imposizione nelle scuole - e la parola gender spiccava ieri sui cartelloni innalzati in piazza - la negazione di ogni distinzione tra i sessi e la volontà di indirizzare i bambini e i ragazzi verso l’omosessualità o la transessualità, quasi che l’orientamento sessuale sia esito di scelte intenzionali e possa essere orientato dall’educazione.

Timore, per altro, paradossale e contraddittorio in chi pensa che solo l’eterosessualità sia lo stato di natura. Rifiutando di distinguere tra conformazione sessuata dei corpi, ruoli sociali, orientamento sessuale, considerano chi propone questa distinzione come un pericoloso sostenitore tout court dell’androginia indifferenziata. Timorosi della “normalità”, e dello stigma e del disgusto che l’accompagnano, sono a loro agio solo nella perfetta, e unidimensionale, sovrapposizione delle tre dimensioni, che non dia adito a dubbi, in cui ciascuno “ sta al proprio posto”, assegnato da una natura priva di varietà, storia, cultura,intenzioni.

Per questo ce l’hanno tanto con l’omosessualità e il riconoscimento delle coppie omosessuali, perché non vi vedono solo uomini e donne che sono attratti da e amano persone del proprio sesso pur sentendosi rispettivamente maschi e femmine, ma uomini e donne che sconfinano dal proprio sesso, che non ne riconoscono le regole, sul piano della sessualità, ma anche della identità, incrinando perciò l’ordine di un mondo in cui maschile e femminile sono nettamente separati e l’eterosessualità non è solo una forma di sessualità, ma una norma sociale che assegna a ciascuno i propri compiti e posto in base al sesso di appartenenza.

In agitazione continua contro ogni proposta di riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, a prescindere dalla affettività e solidarietà che le lega non diversamente dalle coppie di sesso diverso (migliaia di emendamenti alla proposta di legge Cirinná), da qualche tempo hanno aperto un fronte anche nei confronti della scuola, dalla materna in su.

Se la prendono con le iniziative che mirano a contrastare sia il bullismo omofobico sia la stereotipia di genere (due fenomeni distinti, anche se la seconda può favorire il primo) e ad aiutare i bambini e ragazzi a comprendere la varietà delle forme famigliari in cui di fatto vivono.

Purtroppo, come a suo tempo per l’educazione sessuale di cui hanno con successo impedito avvenisse a scuola, hanno trovato ascolto presso il ministero dell’educazione e la ministra Giannini, che dopo la manifestazione di ieri sarà ancora più attenta alle pressioni di chi non vuole che si tocchino questi temi a scuola.

Resta da vedere che cosa ha da dire il presidente Renzi, se si farà impaurire anche lui, che si propone come un innovatore, rimandando ancora una volta il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso e lasciando fuori dalla “buona scuola” quei temi che, se affrontati serenamente e con consapevole legittimità, aiuterebbero ad evitare molte paure e molte violenze.

-

> NATURA, CULTURA ---- Il difficile viaggio nella natura umana. Alla ricerca di un concetto condiviso di “natura” antropologica (di Gianfranco Ravasi).26 aprile 2015, di Federico La Sala

- DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti

Questioni fondamentali

Il difficile viaggio nella natura umana

Tramontata la metafisica aristotelica e dissolta la ragione kantiana, si è alla ricerca di un concetto condiviso di “natura” antropologica

di Gianfranco Ravasi s.j. (Il Sole-24 Ore, Domenica. 26.04.2015)

Anche chi non ha una grande assuefazione alla filologia intuisce che il vocabolo «natura» sboccia dal verbo latino nascor: è, quindi, legato a quell’evento radicale che è la nascita. Ora, come osserva Jean-Michel Maldamé, un filosofo della scienza francese ma nato ad Algeri, «in una nascita ci sono due aspetti: il primo è l’inizio della vita, il secondo è che la nascita manifesta un’identità permanente. La nozione di «natura» passa, allora, dalla designazione di un momento della vita iscritto nel tempo [la data di nascita, lo stato anagrafico e civile] a ciò che caratterizza il vivente come tale nella sua identità che trascende il tempo». Questa duplicità si riflette anche nel greco physis che è, sì, la natura essenziale, strutturale, metafisica di un essere, ma che è anche il suo inizio nell’esistenza, dato che la base verbale del termine è phyein, «generare, metter fuori, produrre». Tra l’altro, nelle 14 volte in cui risuona nel Nuovo Testamento il termine physis, entrambi i significati sono attestati, ma a prevalere è la semantica filosofica, quindi, il concetto ontologico di «natura».

Siamo partiti ab ovo - curiosa e pertinente locuzione oraziana che rimanda alle radici storiche della vicenda omerica - perché in questi ultimi tempi attorno a una tale categoria antropologica basilare si è abbattuta una bufera che ne ha scosso le fondamenta: basti solo pensare al «politeismo dei valori» registrato da Weber o al soggettivismo applicato alla nozione di «verità», o anche al puro e semplice pluralismo culturale. Accade, perciò, spesso anche a un uomo di Chiesa come me, proteso al dialogo in quell’ideale «Cortile dei Gentili» ove si confrontano credenti e non credenti, di sentirmi interpellato sulla possibilità o meno di avere una piattaforma comune di incontro. Ritorna, così, il discorso sulla «natura» umana nel senso metafisico sopra accennato, per non rassegnarsi alla mera proceduralità sociale, spoglia però di implicazioni etiche.

La domanda, allora, è questa: è possibile recuperare un concetto condiviso di «natura» antropologica che impedisca di scivolare nelle sabbie mobili del relativismo (so che è sgradito tale termine, ma lo adotto come simbolo di una molteplicità sfaldata e babelica)? Dobbiamo rassegnarci al massimo alla convinzione di Montaigne che nei suoi Saggi considerava la natura come «una poesia enigmatica»? Nella riflessione occidentale su questa categoria possiamo individuare due grandi fiumi ermeneutici, dotati di tante anse, affluenti e ramificazioni ma ben identificabili nel loro percorso. Il primo ha come sorgente ideale il pensiero aristotelico che per formulare il concetto di natura umana ha attinto alla matrice metafisica dell’essere. La base è, perciò, oggettiva, iscritta nella realtà stessa della persona, e funge da stella polare necessaria per l’etica.

Questa concezione dominante per secoli nella filosofia e nella teologia è icasticamente incisa nel motto della Scolastica medievale Agere sequitur esse, il dover essere nasce dall’essere, l’ontologia precede la deontologia. Questa impostazione piuttosto granitica e fondata su un basamento solido ha subìto in epoca moderna una serie di picconate, soprattutto quando - a partire da Cartesio e dal riconoscimento del rilievo della soggettività (cogito, ergo sum) - si è posta al centro la libertà personale. Si è diramato, così, un altro fiume che ha come sorgente il pensiero kantiano: la matrice ora è la ragione pratica del soggetto col suo imperativo categorico, il «tu devi». Al monito della «ragione», della legge morale incisa nella coscienza, si unisce la «pratica», cioè la determinazione concreta dei contenuti etici, guidata da alcune norme generali, come la “regola d’oro” ebraica e cristiana («non fare all’altro ciò che non vuoi sia fatto a te» e «fa’ all’altro ciò che vuoi ti si faccia») o come il principio “laico” del non trattare ogni persona mai come mezzo bensì come fine.

Frantumata da tempo la metafisica aristotelica, si è però assistito nella contemporaneità anche alla dissoluzione della ragione universale kantiana che pure aveva una sua “solidità”. Ci si è trovati, così, su un terreno molle, ove ogni fondamento si è sgretolato, ove il “disincanto” ha fatto svanire ogni discorso sui valori, ove la secolarizzazione ha avviato le scelte morali solo sul consenso sociale e sull’utile per sé o per molti, ove il multiculturalismo ha prodotto non solo un politeismo religioso ma anche un pluralismo etico. Al dover essere che era stampato nell’essere o nel soggetto si è, così, sostituita solo una normativa procedurale o un’adesione ai mores dominanti, cioè ai modelli comuni esistenziali e comportamentali di loro natura mobili.

È possibile reagire a questa deriva che conduce all’attuale delta ramificato dell’etica così da ricomporre un nuovo fenotipo di «natura» che conservi un po’ delle acque dei due fiumi sopra evocati senza le rigidità delle loro mappe ideologiche? Molti ritengono che sia possibile creare un nuovo modello centrato su un altro assoluto, la dignità della persona, còlta nella sua qualità relazionale. Si unirebbero, così, le due componenti dell’oggettività (la dignità) e della soggettività (la persona) legandole tra loro attraverso la relazione all’altro, essendo la natura umana non monadica ma dialogica, non cellulare ma organica, non solipsistica ma comunionale. È questo il progetto della filosofia personalistica (pensiamo ai contributi di Lévinas, Mounier, Ricoeur, Buber).

La natura umana così concepita recupera una serie di categorie etiche classiche che potrebbero dare sostanza al suo realizzarsi. Proviamo a elencarne alcune. Innanzitutto la virtù della giustizia che è strutturalmente ad alterum e che il diritto romano aveva codificato nel principio Suum cuique tribuere (o Unicuique suum): a ogni persona dev’essere riconosciuta una dignità che affermi l’unicità ma anche l’universalità per la sua appartenenza all’umanità. Nella stessa linea procede la cultura ebraico-cristiana col Decalogo che evoca i diritti fondamentali della persona alla libertà religiosa, alla vita, all’amore, all’onore, alla libertà, alla proprietà. Nella stessa prospettiva si colloca la citata “regola d’oro”.

In sintesi, l’imperativo morale fondamentale si dovrebbe ricostruire partendo da un’ontologia personale relazionale, dalla figura universale e cristiana del «prossimo» e dalla logica dell’amore nella sua reciprocità ma anche nella sua gratuità ed eccedenza. Per spiegarci in termini biblici a tutti noti: «Ama il prossimo tuo come te stesso» (reciprocità), ma anche «non c’è amore più grande di chi dà la vita per la persona che ama» (donazione). Inoltre, in senso più completo, nel dialogo «io-tu» è coinvolto - come suggeriva Ricoeur - anche il «terzo», cioè l’umanità intera, anche chi non incontro e non conosco ma che appartiene alla comune realtà umana. Da qui si giustifica anche la funzione della politica dedicata a costruire strutture giuste per l’intera società. La riflessione attorno a questi temi è naturalmente più ampia e complessa e dovrebbe essere declinata secondo molteplici applicazioni, ma potrebbe essere fondata su un dato semplice, ossia sulla nostra più radicale, universale e atemporale identità personale dialogica.

-

> NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. FRANCESCO REMOTTI SCRIVE "UNA LETTERA AL PAPA" E RILANCIA UN DIBATTITO TRA "CIECHI". --- Matrimoni gay Contro natura! Quale natura? (di Roberto Casati)23 febbraio 2015, di Federico La Sala

Matrimoni gay

Contro natura! Quale natura?

di Roberto Casati (Il Sole-24 ore, Domenica, 22.02.2015)

- Nicla Vassallo, Il matrimonio omosessuale è contro natura: Falso!, Laterza, Roma, pagg. 160, € 9,00

Se si consulta una cartina europea dei diritti civili, si vede che l’Italia ha un colore diverso da quasi tutti gli altri Paesi cui si direbbe che vuole assomigliare, diciamo il gruppo di testa. Sguazza invece nel buco nero della discriminazione, in compagnia di, e li elenco tutti in ordine alfabetico, Albania, Bulgaria, Bielorussia, Bosnia, Cipro, Lettonia, Lituania, Moldavia, Monaco, Montenegro, Polonia, Macedonia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Turchia, Ucraina e Città del Vaticano.

Se dobbiamo parlare di due Europe, o di un’Europa a due velocità, ecco un bel club della cui appartenenza andare tronfiamente compiaciuti. Non me ne voglia l’agenzia pubblicitaria che ha curato per Davos il simpatico video «Italia, uno straordinario luogo comune», cercando un tantino faticosamente di ribaltare gli stereotipi della pizza e del latin lover: ma mi sarebbe veramente piaciuto vedere come avrebbe trattato la maschia omofobia italiana.

Il libro di Nicla Vassallo, universitaria e intellettuale militante ci regala un nutrito argomentare a favore dell’accesso di coppie same-sex all’istituto del matrimonio. Uno dopo l’altro vengono smontati i molti ingombranti idòla che ostacolano la discussione, dalla pretesa minaccia del matrimonio same-sex nei confronti della sacralità del matrimonio alla finalità procreativa del matrimonio, dalla immutabilità del matrimonio tradizionale alle pretese etiche e addirittura epistemiche di stravaganti paladini dell’eterosessualità (le pagine dedicate a Scruton meritano da sole l’acquisto del libro.)

Il titolo del libro permette già qualche semplice riflessione. Il matrimonio omosessuale è contro natura: Falso! Chissà, forse basterebbe far notare che il matrimonio di per sé - same-sex o other-sex - è un’istituzione culturale, e come tale si oppone alla natura, e proprio a quella cui si pensa quando si dice «contro natura». Non è che anche le formiche nel loro piccolo si sposano. Il matrimonio è contro natura, e per fortuna, vien fatto di dire, nel senso che non è questione di accoppiamento e di riproduzione, quanto piuttosto di riconoscimento sociale, di impegno morale, di progetto a lungo termine e di adesione culturale. Quindi chi proclama che il matrimonio same-sex è contro natura ha in mente qualcosa d’altro: pensa che sia l’omosessualità a essere contro natura, e sostiene su questa base che si debba negare il diritto di sposarsi agli omosessuali.

Come mostra molto bene Vassallo, nessuna delle due tesi regge a un minimo di riflessione. Da un lato la naturalità ha dei confini assai labili e fortemente permeabili dalla normatività (e chi decide della normatività? Ascoltate: «La poligamia è del tutto naturale, da queste parti!»). D’altro lato l’innaturalità non è di per sé normativa; facciamo tante e tali cose innaturali, come sottoporci a una radioterapia o volare sopra l’Atlantico, senza che ci sfiori il pensiero che queste cose possano essere, per loro natura, escluse dal novero delle cose cui abbiamo diritto. («Non dovresti volare sopra l’Atlantico: è contro natura!») Le ragioni per eliminare l’odiosa discriminazione nei confronti di chi vuole convolare in un quadro same-sex sono tante. In primis, il fatto che la storia mostra che l’emancipazione segue dalla legge, e non viceversa. Perché è vero che l’atteggiamento discriminatorio nei confronti di omosessuali e lesbiche tradisce un pregiudizio; certo. Forse però anche qualcosa di più.

Protervia, direi, che si esprime nel piacere assai volgare di poter negare un diritto a qualcuno per il semplice fatto che c’è un istituto legale che finora ha consentito di farlo. Eliminare una cattiva legge significa allora dichiarare la propria opposizione a comportamenti protervi, significa avere e offrire una migliore immagine di noi stessi. Si dirà che chi volesse modulare la costruzione della propria famiglia può scegliere la coppia di fatto - che sia same-sex o etero - nei Paesi in cui c’è questa possibilità. Ma non è che si può dire a omosessuali e lesbiche che loro non possono scegliere tra matrimonio e coppia di fatto, ovvero che la loro sola opzione è la coppia di fatto. Anche questa, seppur di poco più sottile, è discriminazione. Molto semplicemente, il matrimonio è un’istituzione seria, la cui sacralità non può venir infangata e addirittura revocata da una discriminazione insita nel suo cuore.

-

> NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. FRANCESCO REMOTTI SCRIVE "UNA LETTERA AL PAPA" E RILANCIA UN DIBATTITO TRA "CIECHI". Un intervento di Lucetta Scaraffia e un’intervista a Vittorio Possenti. E una nota di Federico La Sala13 novembre 2014, di andre

Mi volevo riferire al commento di Lucetta Scaraffia facendo notare che anche se il papa intendeva antropologia nel suo significato piu` ampio e non come antropologia culturale, non di meno mi sembra ovvio che tale "antropologia" generale non possa prescindere dai fatti e i fatti, o almeno una parte di essi, viene proprio dall’antropologia culturale, per cui un’antropologia che non ne tenga conto e li elimini dal suo campo appare piu` che antiscientifica, vuota, con scarso significato in se` perche’ determinata a parlare dell’inesistente.

In particolare la cosiddetta famiglia naturale moderna, per venire al presente, sarebbe quella formata dal figlio/a e da 4,5,6 genitori, tali anagraficamente e per funzioni, a seguito di separazioni o divorzi? O sarebbe quella del padre, o piu` spesso della madre, single con bambino/a? Comunque non sembrerebbe piu` essere quella mononucleare di due genitori, maschio e femmina, sposati in chiesa (almeno le statistiche ci dicono questo). Fra l’altro da diversi studi che incominciano a comparire nel mondo anglosassone, parrebbe che statisticamente le migliori famiglie, con minor livello di stress e bambini piu` felici o almeno con migliore rendimento scolastico, siano quelle di genitori omosessuali; famiglie che pure non parrebbero rientrare nel novero di quelle naturali.

Perche’, in base a quali elementi una famiglia dovrebbe essere considerata piu` naturale dell’altra, da un punto di vista di antropologia generale, nel senso in cui ne parla il papa? Che vantaggi avrebbe, rispetto alle altre?

-

> NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. ---- "Contro natura": dopo Darwin non ha senso ... Il tema è ritornato di stringente attualità: si parli dei DICO o del Disegno Intelligente, delle relazioni omosessuali o dell’ingegneria genetica, non si fa altro che evocare il concetto di «natura» o della sua immagine speculare di «contro natura» (di pietro Greco).15 giugno 2008, di Federico La Sala

"Contro natura": dopo Darwin non ha senso

di Pietro Greco *

Il tema è ritornato di stringente attualità: si parli dei DICO o del Disegno Intelligente, delle relazioni omosessuali o dell’ingegneria genetica, non si fa altro che evocare il concetto di «natura» o della sua immagine speculare di «contro natura». Talvolta lei, la natura, ci è dipinta così potente (e coerente) da poter dettare le norme etiche del comportamento umano: per cui la vita in famiglia sarebbe «secondo natura» e la convivenza tra persone dello stesso sesso «contro natura». Talaltra ci viene dipinta così debole da essere incapace di generare l’uomo e/o così degenere da essere indegna di contenere l’uomo (di dare senso alla sua vita).

Cos’è, dunque, la natura? E quale ruolo l’uomo deve assegnare a se stesso nella natura? A queste domande risponde, in maniera molto pertinente, il nuovo libro che il filosofo Orlando Franceschelli ha fatto uscire per i tipi della Donzelli editore: «La natura dopo Darwin» (pagg. 200; euro 16,90). E già dal titolo Franceschelli ci dice che, dopo Charles Darwin, non è più possibile evocare a sproposito il concetto di natura.

Prima era possibile riconoscere una cesura netta e definitiva tra l’uomo e la natura, ed era possibile persino collocare «l’uomo fuori dalla natura», come fa gran parte del pensiero cristiano o come fanno, almeno in parte René Descartes (nella parte mentale) e Immanuel Kant (nella parte noumenica).

Prima era possibile considerare naturale l’ambiente che raccoglie le cose non prodotte dall’uomo e artificiale l’ambiente che accoglie le cose prodotte dall’uomo. Prima era possibile a qualcuno considerare l’uomo un sovrano ineffabile della natura contaminante e a qualche altro considerare l’uomo come il baco che corrompe la natura altrimenti incontaminata. Prima era dunque possibile immaginare sia un’«etica fuori dalla natura», capace di riscattare l’uomo dalla condizione di bestialità, sia al contrario immaginare un’«etica naturale» capace di indicare e sancire i comportamenti «contro natura».

Tutto questo, dopo Darwin e la pubblicazione nel 1859 dell’«Origine delle specie», semplicemente non è più possibile. Perché Darwin colloca definitivamente l’uomo «dentro la natura». Abbattendo in maniera definitiva sia il mito dell’«uomo sovrano della natura», sia il mito analogo e opposto dell’uomo «corruttore della natura». Di più: Darwin restituisce all’uomo la consapevolezza piena di essere prodotto e, insieme, attore di un processo di evoluzione della natura, parola che diventa semplicemente sinonimo di universo fisico. Quindi di totalità. La natura non è altro che il cosmo in cui l’uomo vive e di cui l’uomo è parte. Parte evolutiva. Parte che evolve.

Facendo questo, si dice che Darwin abbia detronizzato, contemporaneamente, l’uomo e Dio. Sottraendo al primo la condizione di «centro del mondo» e al secondo la condizione di «necessità per il mondo». In ogni caso, dopo Darwin abbiamo la consapevolezza che l’uomo agisce sempre «secondo natura», perché in tutte le sue dimensioni l’uomo è natura. E che, quindi, non esistono comportamenti «contro natura».

In natura non esiste un’etica. Non esiste un comportamento buono in assoluto che si distingue da uno cattivo in assoluto. Ma se non esiste un’«etica naturale», vengono per questo meno le basi della morale? Viene per questo meno la possibilità di distinguere ciò che è bene da ciò che è male? Niente affatto. Anzi, al contrario la responsabilità umana ne viene esaltata. Nella prospettiva naturalistica - l’unica, ormai, possibile dopo Darwin - l’uomo diventa pienamente e totalmente responsabile delle sue azioni.

Il motivo è molto semplice. L’etica umana è un prodotto della cultura dell’uomo. Un prodotto, peraltro, evolutivo: cambia nel tempo e con le condizioni a contorno. Tuttavia sono state la selezione naturale e, più in generale, l’evoluzione biologica che hanno prodotto nell’uomo (e, forse, non solo nell’uomo) una capacità di formulare giudizi etici, di generare norme morali.

Se non esiste, dunque, un’«etica naturale», esiste però una naturale capacità dell’uomo di formulare un’etica (di formulare diverse griglie etiche). Per questo, lungi dal proporci un «mondo senza morale», la visione darwiniana ci propone un «naturalismo impegnativo»: l’uomo, con la sua biologia e la sua cultura, è capace di distinguere ciò che è bene e ciò che è male. E con questa sua capacità (essa sì naturale) può elaborare quei principi - che, in maniera molto profonda, Orlando Franceschelli chiama di «saggezza solidale» - su cui fondare le migliori relazioni con i suoi simili e con il resto della natura.

* l’Unità, Pubblicato il: 02.04.07, Modificato il: 03.05.07 alle ore 12.50

-

> NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. FRANCESCO REMOTTI SCRIVE "UNA LETTERA AL PAPA" E RILANCIA UN DIBATTITO TRA "CIECHI". --- LA famiglia. Storia di un legame complicato ... Nel 1859 il re Vittorio Emanuele II concesse con Regio Decreto alla sua amante, la Bela Rosin, il casato di Mirafiori e Fontanafredda, il cui motto era ironicamente «Dio, Patria e Famiglia». Nel 1945 il duce Benito Mussolini fu fucilato dai partigiani insieme alla sua amante, Claretta Petacci, dopo che il fascismo aveva proclamato lo stesso motto per un ventennio. E ancora nel 2007 i leader della destra Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini e Pierferdinando Casini, tutti regolarmente divorziati e risposati, hanno partecipato a un Family Day ispirato ancora una volta ai valori dell’imperituro motto (di Piergiorgio Odifreddi).31 maggio 2008, di Federico La Sala

Un pamphlet dell’antropologo Francesco Remotti

La famiglia. Storia di un legame complicato

Per gli Inuit dell’Alaska i rapporti sessuali tra partner istituiscono legami permanenti e permettono unioni intrecciate

Per gli Inuit dell’Alaska i rapporti sessuali tra partner istituiscono legami permanenti e permettono unioni intrecciate

Diversamente dalla poliginia la poliandria, diffusa in Congo, Kerala e Tibet, crea problemi per riconoscere la paternità

Diversamente dalla poliginia la poliandria, diffusa in Congo, Kerala e Tibet, crea problemi per riconoscere la paternità

È stato il Concilio di Trento ad imporre l’indissolubilità del matrimonio ai cattolici:

È stato il Concilio di Trento ad imporre l’indissolubilità del matrimonio ai cattolici:

il Vangelo non è così categorico

il Vangelo non è così categoricodi Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 31.05.2008)